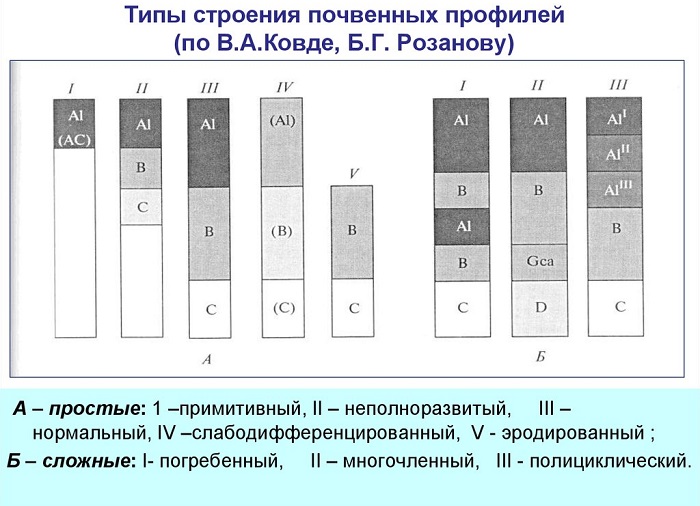

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

Группировка по соотношению горизонтов

-

Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

-

Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Прочие почвенные профили

- Почвенно-пирокластический чехол — образуется на склонах вулканов.

- Палеопочва — погребённые ископаемые почвы, изучаются в Палеопочвоведении.

Что это такое?

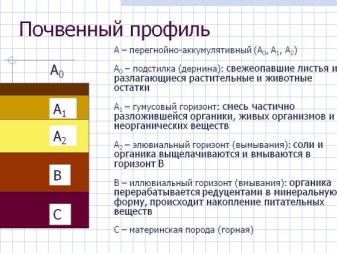

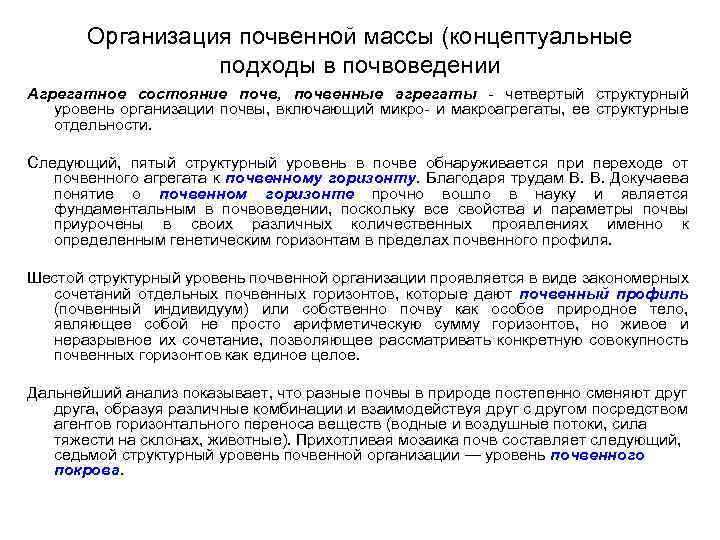

Почвенный горизонт — это складывающийся традиционно в ходе естественного почвообразования однородный почвенный слой, отличный от других слоев и по строению, и по химическому составу, и по свойствам. Согласно доминирующему в почвоведении мнению, однородность горизонта проявляется только при рассмотрении его на уровне профиля грунта в целом. Более детальное ознакомление с подобными образованиями показывает, что они устроены очень сложно. Почвоведческие исследования также позволили заключить, что число самих генетических горизонтов очень велико. Докучаев и другие основоположники этой науки выделяли 3 основных генетических горизонта, включая подпочву, однако, такой подход был отвергнут после накопления и внимательного анализа фактов.

Сейчас принято выделять:

- поверхностные горизонты органического происхождения;

- неорганические части поверхности;

- подпочвенную массу;

- специфические образования;

- так называемые погребенные горизонты.

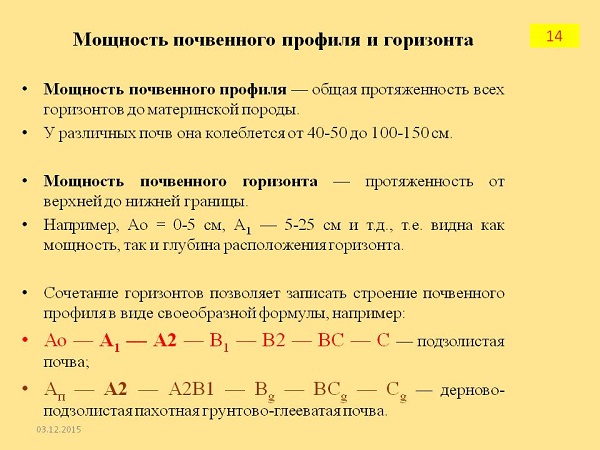

Почвенный профиль

Процесс образования почв оказывает воздействие на горную материнскую породу, в результате чего свойства почвы изменяются по вертикали. Происходит закономерное изменение состава почвы от ее поверхности вглубь до материнской породы, которую не затронул процесс образования почв. Это происходит постепенно. Почвенные профили образуются под влиянием каких-то факторов. Главными из них являются:

- Вещества, поступающие в почву вертикально из атмосферы, либо из грунтовых вод. Их движение зависит от типа образования почв и их сменяемости по годам и сезонам.

- Распределение по вертикали корневых систем растений, обитающих в почве животных, микроорганизмов.

Все горизонты почвенного профиля взаимосвязаны. Бывает так, что почвы горизонтов разных типов имеют схожие свойства и признаки.

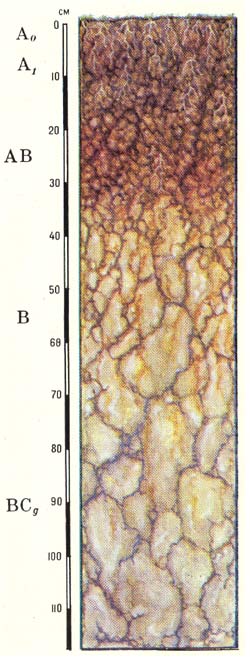

Почвенный профиль автоморфных почв.

Автоморфные почвы – это почвы, формирование которых проходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, т.е. под влиянием атмосферной влаги, систематические нисходящие токи которой обуславливают перемещение химических элементов сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Грунтовые воды расположены относительно глубоко.

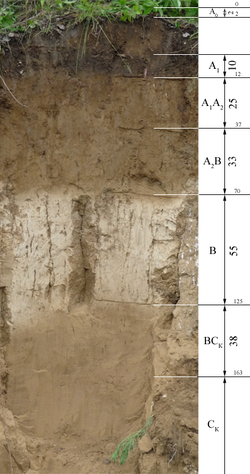

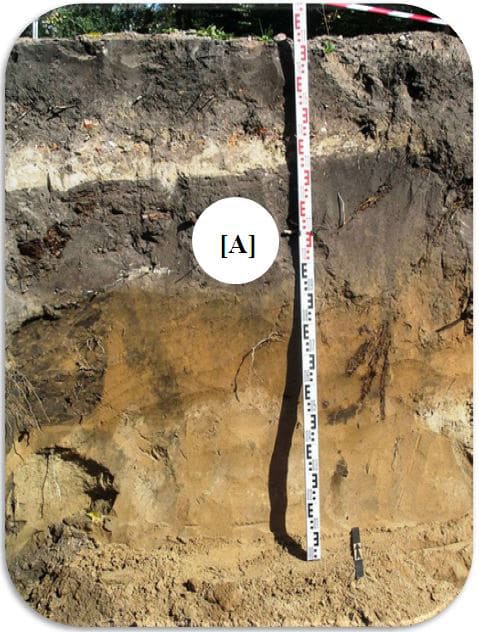

Формирование профиля автоморфных почв схематически изображено на риc. 1.

Как определить механический состав почвы

Если вы часто брали в руку комья земли из разных мест, то замечали, что у почвы разная плотность, рассыпчатость, влажность, липкость, способность держать форму и т.д. Состав и «характер» почвы во многом зависит от соотношения в ней песка, глины, ила, пыли и мелких камней. Это и называется механическим составом почвы. Для его определения не нужно использовать какую-то сложную аппаратуру или обращаться в лаборатории за анализом. Все, что потребуется, это выполнить несколько простых действий:

- Возьмите горсть земли.

- Смочите ее небольшим количеством воды.

- Разомните руками до густоты теста.

- Слепите шарик размерами не больше грецкого ореха.

- Если получилось выполнить предыдущий пункт, раскатайте из него «колбаску».

- Сверните «шнур» в кольцо.

- Сравните результат с данными таблицы.

|

Результат |

Тип почвы |

Характеристики почвы |

|

Шарик не скатывается |

Супесь (песчаная почва) |

Легкая по механическому составу, хорошо пропускает воздух и воду, но содержит мало питательных веществ и быстро пересыхает |

|

Шарик скатывается, но «колбаска» распадается при скатывании |

Легкий суглинок (суглинистая почва с большим содержанием песка) |

Средняя по механическому составу, отличается умеренной водопроницаемостью и считается наиболее подходящей для выращивания большинства культур |

|

Шарик скатывается, получается сформировать устойчивую «колбаску», но она распадается при скручивании в кольцо |

Средний суглинок (суглинистая почва со средним добавлением песка) |

|

|

Шарик скатывается, «колбаска» формируется, но при складывании кольцо получается с трещинами |

Тяжелый суглинок (суглинистая почва с преобладанием глины) |

Тяжелая по механическому составу, влага скапливается в верхнем слое и не доходит до более глубоких слоев, на поверхности образуется плотная корка, которая не пропускает воздух |

|

Шарик и «колбаска» легко формируются и не теряют форму |

Глина |

Урожай зависит на 70-80% зависит от качества и состояния почвы

Если на участке преобладает суглинистая почва, то владельцу повезло – она требует минимального вмешательства, обладает хорошей воздухоемкостью и влагоемкостью, а также легко измельчается. Ее не надо часто перекапывать, нужно лишь периодически вносить удобрения. Суглинистая почва подходит для всех видов растений. А вот владельцам песчаных или глинистых грунтов нужно поработать над их улучшением, а мы расскажем о том, как это сделать.

Почвенный профиль

Процесс образования почв оказывает воздействие на горную материнскую породу, в результате чего свойства почвы изменяются по вертикали. Происходит закономерное изменение состава почвы от ее поверхности вглубь до материнской породы, которую не затронул процесс образования почв. Это происходит постепенно. Почвенные профили образуются под влиянием каких-то факторов. Главными из них являются:

- Вещества, поступающие в почву вертикально из атмосферы, либо из грунтовых вод. Их движение зависит от типа образования почв и их сменяемости по годам и сезонам.

- Распределение по вертикали корневых систем растений, обитающих в почве животных, микроорганизмов.

Все горизонты почвенного профиля взаимосвязаны. Бывает так, что почвы горизонтов разных типов имеют схожие свойства и признаки.

Основные типы почв России

Россия принадлежит к числу стран, которые очень хорошо обеспечены земельными ресурсами. Но, при больших размерах территории страны, в России сравнительно немного земель, пригодных для жизни и деятельности населения. Так, например, более$ 8$% площади занято малопродуктивными тундровыми почвами, $12$% – болотами и заболоченными землями, $2,8$% – зоной полупустынь и пустынь, $5$% площади приходится на высокогорные районы. Сельскохозяйственные земли составляют всего $32,7$% от общей площади страны.

Территория России отличается большим разнообразием почвенного покрова. Это объясняется размерами территории страны и разнообразием геологических и климатических условий.

География основных типов почв подчиняется основным географическим закономерностям. Типы почв тянутся с запада на восток и сменяются с севера на юг в соответствии с географической зональностью.

На арктических островах, в зоне арктических пустынь, почвенный покров слабо развит. Здесь распространенны маломощные арктические почвы.

Далее на юг, в зоне тундры и лесотундры, сформировались тундрово-глинистые (тундрово-глеевые) почвы. На развитие почвенного покрова этой зоны влияет распространение многолетней мерзлоты.

Подзолистые почвы занимают почти $41$% от общей площади страны и являются самым распространенным типом почв в России. Они сформировались южнее тундровых почв, под хвойными и смешанными лесами. В условиях Восточной и Северо-Восточной Сибири сформировались таежно-мерзлотные подзолистые почвы. Условия смешанных лесов способствовали образованию дерново-подзолистых почв.

С продвижением на юг мы встречаем серые лесные и бурые лесные почвы.

На территории лесостепной и степной природных зон, под влиянием обильного травянистого покрова образовались самые плодородные почвы нашей страны – черноземы. Наиболее развиты эти почвы на Северном Кавказе, в районе Кубани и Ставрополья. С продвижением на восток ширина зоны черноземов уменьшается. А в Сибири и на Дальнем Востоке черноземы встречаются отдельными ареалами.

В южных районах степной зоны на смену черноземам приходят каштановые почвы. В условиях пустынь и полупустынь развиваются бурые, серо-бурые почвы и сероземы.

В горной местности почвы отличаются меньшей мощностью, большим содержанием щебня и соответствуют закономерностям высотной поясности.

Огромный вклад в деле изучения почв России внес выдающийся ученый Василий Васильевич Докучаев. Он не только выделил основные почвенные зоны, но и раскрыл закономерности их формирования и распространения.

Почвы являются важным богатством России. Они нуждаются в рациональном использовании и защите от эрозии. Нерациональное использование почв может вызвать истощение гумусного слоя, разрушение верхних (самых плодородных) горизонтов и даже превращение территорий в бесплодные районы – «бедленды». Сохранение почв – одна из главных составляющих аграрной политики страны.

Подстилающая горная порода.

Горизонт D (R) – подстилающая горная порода, залегающая ниже материнской (почвообразующей) горной породы и отличающаяся от нее своими свойствами.

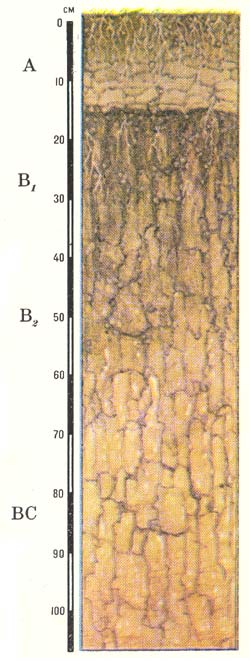

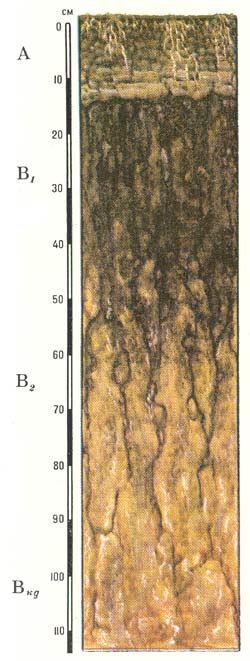

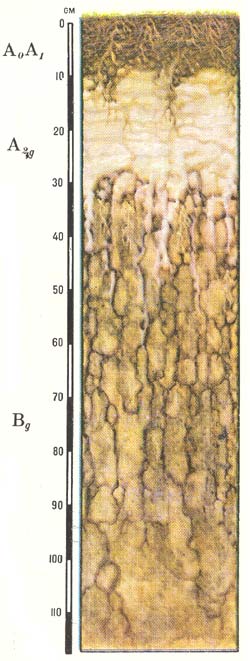

Почвенный профиль гидроморфных почв, т. е. почв, формирование которых происходит в условиях близкого расположения грунтовых вод. В этом случае процесс почвообразования идет под воздействием грунтовых вод, которые периодически или постоянно обогащают почвенную толщу определенным химическими элементами и создают специфическую геохимическую обстановку. Режим почвенной влаги в этих условиях соответствует выпотному или застойному.

При близком залегании грунтовых вод и капиллярном их подъеме в почвенную толщу различные соединения выпадают примерно в той же последовательности, как и при нисходящем движении вод. Однако в то время как при нисходящем движении ближе к поверхности расположены менее растворимые соединения, при восходящем движении грунтовых вод картина обратная – более растворимые соединения находятся близко к поверхности или располагаются непосредственно на ней.

Почвенный профиль гидроморфных почв состоит, во-первых, из более или менее выраженной перегнойно-аккумулятивной части, и во-вторых, из системы минерально-аккумулятивных горизонтов, каждый из которых называется по слагающему его соединению. На рис. 2 выделяется (снизу вверх) карбонатный, гипсовый и сульфатно-натриевый горизонты.

Помимо двух основных типов строения почвенного профиля – автоморфного и гидроморфного, в природе встречаются многочисленные случаи переходного строения, это объясняется сменой условий автоморфного и гидроморфного почвообразования.

Кроме этих горизонтов выделяются переходные горизонты, для которых используются двойные обозначения, например, А1А2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности (вымывания элементов), А2В – горизонт, имеющий черты элювиального горизонта А2 и иллювиального В, А1С – переходный горизонт от гумусового к материнской породе и т. д.

Второстепенные признаки обозначаются индексом с дополнительной малой буквой, например Вg – иллювиальный горизонт с пятнами оглеения, Сk – карбонатная почвообразующая порода и т.д.

Кроме обозначения горизонта индексом, почвоведы обязательно используют и словесные названия этих горизонтов: гумусовый, подзолистый, глеевый, торфянистый, солонцовый, иллювиально-гумусовый, погребенный и т. д.

Обычно переход между генетическими горизонтами постепенный, поэтому граница между горизонтами, в известной мере, условна и представлена не линией, а некоторой переходной полосой. Иногда переход между горизонтами четкий, но граница при этом бывает не обязательно ровной, а языковатой. В этом случае масса верхнего горизонта в виде языков и потеков заходит в пределы нижерасположенного генетического горизонта. Учет плотности почв значительно облегчает выделение горизонтов и установление их границ.

Приведенная система выделения почвенных горизонтов и их буквенных обозначений является наиболее распространенной в нашей стране, однако кроме нее есть много других подобных систем. Сейчас разрабатывается система более сложной индексации горизонтов почвенного профиля.

Строение профиля по условиям образования почв

Почвенные профили различаются. В зависимости от процесса образования почв они делятся на два типа:

- Первый тип характеризуется формированием почв в условиях их промывания, которые называются элювиальными, и влияния влаги из атмосферы. Осадки, идущие нисходящими потоками из почвы, перемещают частицы и химические элементы вниз.

- Описание почвенного профиля второго типа имеет свои особенности. Данный тип строения характерен для гидроморфных почв, которые формируются при избыточном увлажнении. На образование почв оказывают влияние грунтовые воды, которыми происходит обогащение почвенной толщи.

Какими бывают?

Стоит отметить, что даже среди основных школ почвоведения есть разногласия по классификации грунтовых пластов. Довольно широко применяется и альтернативная только что описанной классификация, включающая:

- органогенные (проще говоря, органические) горизонты — до 70% по объему приходится именно на органику;

- гумусово-аккумулятивные генетические горизонты;

- элювиальные массы;

- иллювий;

- метаморфические слои;

- глеевые горизонты;

- пласты, образующиеся при гидрогенном отложении активных веществ.

A0

Самым верхним является именно этот почвенный слой. Он носит органогенный характер. Мощность такого слоя колеблется от 10 до 150 мм.

Ad

В типичной вертикальной последовательности смены слоев обычно именно этот пласт следует сразу за А0. Тут уже есть не только органические, но и заметные минеральные вещества. Обычно Ad создается под травянистыми лугами и часто представлен в формате дернины. Толщина горизонта может достигать 100-150 мм. До 50% всей массы представлено корнями растений.

А1

Еще он называется перегнойным или гумусоэлювиальным горизонтом. Такой слой выделяют в профиле элювиального типа. Располагается сразу под А0 либо Ad. Возможная толщина – от 10 до 300 мм. Концентрация гумуса обуславливает варьирование окраски от чисто серой до белесо-серой массы.

А2

Идя сверху вниз от поверхности вглубь земли, можно наткнуться и на этот пласт. Элювиальная масса A2 является продуктом трансформации минеральных веществ. Одновременно в ее образовании участвуют и процессы вымывания (выноса сверху) различных веществ. Элювий A2 имеют почвы элювиально-иллювиально-дифференцированного профиля. В других грунтах слой не встречается, и этот признак почвоведы используют, когда различают отдельные типы земель по классификации. A2 всегда примыкает снизу к какому-либо органогенному горизонту. Механизм его возникновения неоднороден. Этот пласт может иметь подзолистый характер. В таком случае говорят, что минералы подверглись кислотному гидролизу. При осолоделом характере формирования пласта A2 налицо гидролиз минералов по щелочному типу с выносом образовавшихся веществ.

Возможно также образование за счет лессиважа либо псевдооподзоливания. В этих случаях активны процессы пептизации и миграция целостных (не подвергающихся разрушению) веществ. Еще горизонты A2 иногда отличаются друг от друга возникновением по элювиально-глеевому, псевдоглеевому и сегрегированному типам. Доминирующий цвет золы обуславливается выходом наружу марганцевых, железных соединений, малой концентрацией гумуса, остаточными отложениями кварца и аморфного кремнезема. Грунты с таким окрасом характерны для зоны тайги.

B

Такой буквой обозначают переходные и иллювиальные горизонты. Они имеют уже гораздо более четкое местоположение на схеме строения почв. Если земля имеет элювиальный уровень, пласт B имеет выраженный иллювиальный формат. Там собираются различные продукты почвообразования. Когда грунт отличается изогумусовым строением, и не разрушается минеральная часть в процессе почвообразования, уровень B будет уже не иллювиальным, а промежуточным от гумусонакапливающего пласта к континентальной подложке,

C

Это уже материнская горная порода — первый уровень, из которого в конечном счете и образуются изначально все неорганические слои и неорганические включения в органогенных горизонтах. Сама она слабо охвачена процессом почвообразования или вообще не подвержена ему на современном этапе. Породы такого яруса принято делить на:

- осадочный;

- обломочный;

- метаморфический (изначально бывший мантийным веществом) типы.

Формирование почв может происходить на основе торфа, аллювиальных отложений, суглинков покровной категории. На большей части России материнские породы относятся к осадочному типу и сформировались уже в четвертичный период. На характеристики формирующейся почвы состав исходных веществ влияет не менее сильно, чем особенности растительности или деятельность человека. Многие грунты и их горизонты могут формироваться только на специфических типах подложек.

Элювием называют сохраняющиеся на месте продукты выветривания. В горах он перемешивается с мелкоземом. Название эоловых пород говорит само за себя — они были перемещены ветром. Лёссы в основном состоят из пылевых частиц. Делювиальные накопления характерны для нижних частей склонов.

Также стоит отметить:

- пролювиальные;

- аллювиальные;

- озерные;

- морские;

- ледниковые;

- флювогляциальные отложения;

- лёссовидные суглинки;

- ленточные глины со дна ледниковых озер.

Цвет почвы

Почвенным горизонтам свойственен такой признак, как их окраска, которая зависит от состава почвы и процессов ее образования.

- Черная почва. Такое название цвета получили темно-серые и темно-бурые почвы. Их окраска зависит от содержания перегноя или гумуса. Чем больше его в почве, тем темнее цвет. Черный цвет почве могут придавать соединения некоторых минералов, а также уголь различного происхождения.

- Белая почва и все другие окраски светлых тонов. Такой цвет придает почве известняк, гипс, кварц, растворимые соли, полевой шпат.

- Красная почва бывает тогда, когда в ее составе накапливается оксид железа. Пурпурная окраска получается из-за большого содержания оксидов марганца, желтая – гидроксидов железа.

- Почва с оттенками синего, голубого и зеленого цветов. Это связано с тем, что в почве присутствуют соединения железа закисного. Его содержание в почве – следствие условий анаэробного характера (избыточное увлажнение).

Черноземы

Это самые плодородные почвы. Черноземы в прошлом формировались из густого травяного покрова, который отмирал ежегодно, и под воздействием теплого лета разлагался, образуя перегной, который длительное время накапливался. В настоящее время почти полностью черноземы распаханы. Почвенный профиль чернозема имеет следующее строение:

- Войлок степной, мощность 3-4 сантиметра.

- Дернина – ее мощность составляет 3-7 сантиметров. Имеет темно-серый цвет и отмершие или живые остатки корешков злаковых растений. Этот слой могут иметь старопахотные или целинные почвы.

- Гумусовый горизонт – его мощность 35-120 сантиметров. Имеет темно-серый цвет однородной краски. Особенности почвенного профиля чернозема в его структуре. Она зернистая и прочная. Главная особенность – плодородность.

- Переходный горизонт от гумусового слоя к следующему. Его мощность 40-80 сантиметров, окраска – буровато-серая, неоднородная, видны пятна и затеки гумуса. Имеет грубую, комковатую структуру.

- Этот тип горизонта имеет подтипы. В некоторых из них можно выделить иллювиально-карбонатный горизонт с буровато-палевой окраской и призматической структурой. Почвы всего горизонта имеют кротовины. Они заполнены бурой массой, поступающей из горизонтов, лежащих ниже. Бывает, что кротовины заполняются землей темного цвета из верхних горизонтов.

- Порода, образующая почву. Она имеет белесую или палевую окраску и призматическую структуру. Почва разной глубины характеризуется наличием карбоната, солей, гипса.

Суть понятия профиль почвы

Профилем почвы принято называть сложившуюся в ходе времени вертикальную последовательность специфических генетических горизонтов в рамках почвенного индивидуума, присущих каждому отдельному типу почвообразования.

Генетическими почвенными горизонтами называют образовавшиеся со временем слои почвы, располагающиеся параллельно земной поверхности. Они образуют почвенный профиль и отличаются друг от друга составом, морфологическими признаками, физическими свойствами. Горизонты играют роль однородных в рамках профиля составных сегментов почвенного тела, сложность их устройства проявляется лишь при детальном изучении. Приводятся три основополагающих почвенных горизонта:

- А – гумусово-аккумулятивный поверхностного типа;

- В – переходящий в основополагающую материнскую породу;

- С – подпочва, первичная горная порода.

Развитие почвоведения привело к усложнению классификации горизонтов, к поверхностным, к примеру, относят Т – торфяные, О – лесные подстилки, К – корковый слой, S– солевой слой. Варианты подповерхностных горизонтов: Е – подзолистый, В – минеральный внутрипочвенный, G– глеевый.

Профиль описывает изменение свойств грунта по вертикали, обусловленное неизбежным влиянием почвообразующих сил и явлений на материнскую горную породу. Здесь фиксируется закономерное изменение следующих свойств основы:

- гранулометрических,

- физических,

- биологических,

- химических,

- минералогических.

Как выглядит профиль почвы

Как выглядит профиль почвы

Преобразование указанных свойств зависит от типа естественных процессов, простирается от поверхности грунта вглубь, остается незатронутой лишь структура материнской породы. Изменения протекают постепенно, что подтверждается плавным ходом кривых на составленных исследователями графиках распределения – такие схемы описывают разные параметры почвы, в частности, уровень присутствия гумуса, полуторных частиц, илистых включений. Кривые на графиках могут обладать выраженными максимумами и минимумами, они иллюстрируют горизонты аккумуляции и выноса определенных соединений, резкие скачки в свойствах и составе земли.

Ключевыми условиями формирования почвенного профиля, то есть преобразования исходной породы на типичные генетические горизонты, являются две группы факторов:

- вертикально перемещающиеся потоки энергии и вещества. Они могут быть восходящими и нисходящими, что обуславливается типом почвообразования и его цикличностью – многолетней, годовой либо сезонной;

- вертикальное распространение органики. Здесь имеется в виду живое вещество – микроорганизмы, животные, обитающие в земле, и последствия их жизнедеятельности, корневые системы флоры.

Строением профиля называют последовательность и специфику образующих его в сумме генетических горизонтов, оно индивидуально, типично для всех видов почвы и является базовой диагностической характеристикой. Ученые подчеркивают, что все горизонты, образующие единый профиль, имеют тесную связь и взаимозависимы.

Отдельные горизонты, являющиеся составными частями разных типов земель, могут обладать созвучными свойствами и признаками, быть однотипными, то есть близкими в генетическом плане. Такое явление характерно, к примеру, для глеевых и гумусовых горизонтов, наблюдающихся в разных типах почв. Но нужно помнить, что каждая конкретная почва всегда представляет собой совокупность тесно взаимосвязанных горизонтов с перемежающимися характеристиками, а не просто набор прослоек.

Взаимосвязь и генетическая целостность профиля являются ключевыми свойствами почвенного тела, сущности земли, формирующейся благодаря естественному почвообразованию на базе исходной материнской породы. Это единое целое из слоев, совместно развивающихся с течением времени.

Известковые

Почвы этого вида могут быть легкими и тяжелыми, их недостатками являются:

- бедность — низкий уровень питательных веществ;

- низкая кислотность;

- каменистость;

- быстрое пересыхание.

Улучшают такую почву:

- внесением калийных удобрений;

- обогащением сульфатом аммония и мочевиной для повышения кислотности;

- мульчированием;

- сидерацией;

- внесением органических удобрений.

Для удержания влаги известковые грунты необходимо регулярно рыхлить.

Данные почвы обладают повышенной кислотностью, слабо прогреваются, могут заболачиваться.

При этом они достаточно легко поддаются окультуриванию. Улучшить физические и химические свойства торфяной или болотистой почвы позволяет внесение:

- песка, глиняной муки — для профилактики их опускания в грунт участок глубоко перекапывают;

- органических удобрений — компоста,навозной жижи;

- микробиологических добавок — для ускорения разложения органики;

- калийно-фосфорных удобрений.

Посадку садовых деревьев производят в ямы с внесенным суглинком или другим плодородным грунтом.

На торфяных почвах высокие урожаи дают смородина, крыжовник, рябина, земляника.

Считаются эталонными по своим свойствам почвами. Обладают устойчивой комково-зернистой структурой. Долго удерживают влагу. Очень плодородны, содержат много гумуса и минералов, но требуют грамотного использования:

- для профилактики их истощения вносятся удобрения и сидераты;

- для уменьшения плотности грунта добавляют торф, песок;

- для коррекции кислотно-щелочного баланса вносят соответствующие минеральные добавки.

Классификация

Все виды профилей почв можно классифицировать по различным признакам. Простейшая классификация – по особенностям окраски. Взглянув на цвет грунта, можно понять, насколько он плодороден, какие вещества в нем содержатся. Щелочную землю отличает белый оттенок, означающий, что в ней содержатся соли кальция, алюминий, оксид кремния и т. д. Плодородная, питательная почва всегда имеет насыщенный черный цвет и глянцевитый блеск. Красный или красно-коричневый оттенок указывает на наличие в земле большого количества глины или железа в виде оксида.

По соотношению горизонтов

В соответствии с тем, как соотносятся в почве горизонты, можно разделить их на простые и сложные. В первой подгруппе выделяют 5 типов.

- Примитивным профилем называется такой, в котором почвообразовательные процессы идут лишь в поверхностном слое. Это, как правило, молодая земля с мощностью всего в несколько см. Самостоятельных горизонтов в ней практически нет.

- Неполноразвитый – такой профиль имеют почвы, сформированные на крутом склоне или массивно-кристаллической плотной породе. Это более мощные профили, их толщина составляет 20-50 см со всеми генетическими горизонтами (ни один из них не является достаточно мощным сам по себе). Этот тип характерен для горных земель.

- Зрелая почва чаще всего имеет нормальный профиль. Формирование его происходит на рыхлой породе в условиях равнины, например, к такому типу относятся луговые земли. Для этого типа также характерно наличие всех генетически присущих горизонтов.

- У земель со слабодифференцированным профилем почвообразование происходит на породе, в которой мало минералов, подверженных быстрому выветриванию (речь идет о кварцевых песках, ферралитных корах). Выделить какие-либо виды генетических горизонтов затруднительно, так как выражен каждый из них очень слабо.

- Для нарушенных (эродированных) профилей почв характерно уничтожение верхней части эрозиями.

Сложноустроенные почвенные профили также делятся на 5 типов.

- Реликтовому присуще некоторое количество погребенных горизонтов, которые могут быть разного генезиса.

- Многочленные профили земель формируются на аналогичных породах, сменяющихся в почвенной толще.

- Для полициклического характерно образование в процессе перемещения горизонтов, изначально расположенных снизу, в поверхностный слой. Причины для этого бывают разные: антропогенного характера или природного.

- Мозаичные образуются там, где имеется значительная пространственная неоднородность в сочетании горизонтов.

Генетические типы

Если говорить о таком признаке, как характер распределения веществ, можно выделить следующие виды профилей.

- В аккумулятивном происходит накопление определенных веществ в максимальном количестве или концентрации на поверхностном слое и уменьшение их содержания по мере продвижения в глубину.

- Элювиальные, наоборот, содержат минимум веществ в поверхностном слое, но в более глубоких слоях их концентрация и количество возрастают.

- Элювиально-иллювиальный почвопрофиль содержит минимальное количество минеральных и неминеральных элементов в поверхностном слое, а в других – максимальное.

- В грунтово-аккумулятивных вещества аккумулируются далеко от поверхностного слоя. Из названия понятно, откуда происходит поступление всех видов веществ в почву.

- В недифференцированных профилях вещества равномерно распределяются в каждом из почвенных слоев.

- Характеристика изогумусового профиля – ярко выраженная дифференциация в содержании гумуса, при этом слабая в отношении других компонентов, являющихся более стабильными.

- Для метаморфического свойственна дифференциация содержащейся в почве глины. Продукты выветривания не переносятся.

- У криогенно-дифференцированных земель источником дифференциации является вечная мерзлота (лед).

Другие профили

Если говорить о других типах, не подпадающих под вышеперечисленные классификации, к ним можно отнести почвенно-пирокластический чехол (этот профиль представлен исключительно на склоне вулкана) и палеопочву (сюда относят все погребенные виды почв, называемые еще ископаемыми).