Классификация болезни

Клиницисты выделяют две стадии развития полиорганной недостаточности:

- первая – нарушение газообмена, свертывающей системы крови. В крови увеличивается количество билирубина и уменьшается количество тромбоцитов. На фоне этого наблюдается ухудшение микроциркуляции крови. Данную стадию можно рассматривать как «фундамент» развития почечной, легочной, печеночной недостаточности;

- вторая стадия – стадия декомпенсации, когда на клеточном уровне происходят необратимые патологические изменения. В этом случае, вместо переработки углеводов для получения энергии, начинается переработка аминокислот. Как следствие этого развивается острая сердечная недостаточность и наблюдается дисфункция других систем и органов больного. Пациент впадает в кому.

При полной дисфункции двух органов летальный исход наступает в 30–40%. Если происходит нарушение или прекращение функционирования четырех и более органов, то выздоровление практически невозможно.

Также выделяют формы полиорганной недостаточности исходя из механизма развития недуга:

- однофазная – в первые сутки после травмы наблюдается нарушение газообмена, к которому присоединяются почечная, легочная и сердечная недостаточность. В этом случае клиническая картина указывает на финальное осложнение, которое ведет к летальному исходу;

- двухфазная – после выхода из шока состояние пациента может стабилизироваться. К осложнениям приводит септическая инфекция, которая развивается в течение ближайших нескольких суток. В таких случаях существует небольшая вероятность того, что больной выживет, но при условии правильных и своевременных реанимационных мероприятий.

Не совсем верно будет рассматривать ПОН как необратимый патологический процесс. Медицине известны случаи, когда при своевременном реанимационном лечении удавалось спасти жизнь человеку.

Этиопатогенез

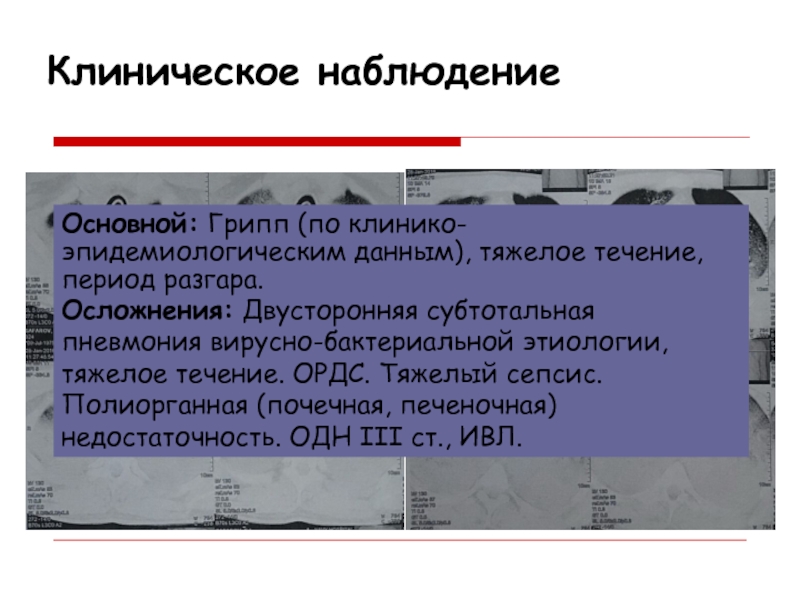

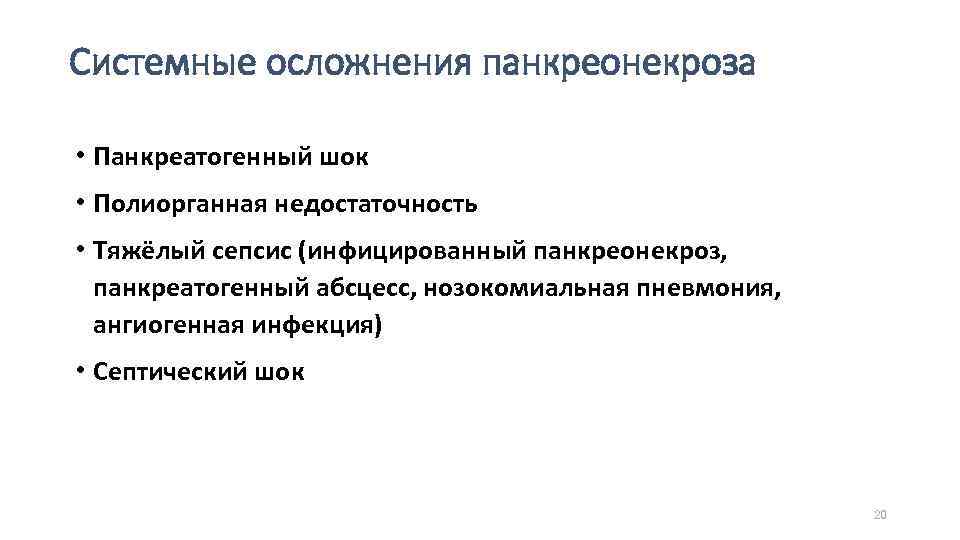

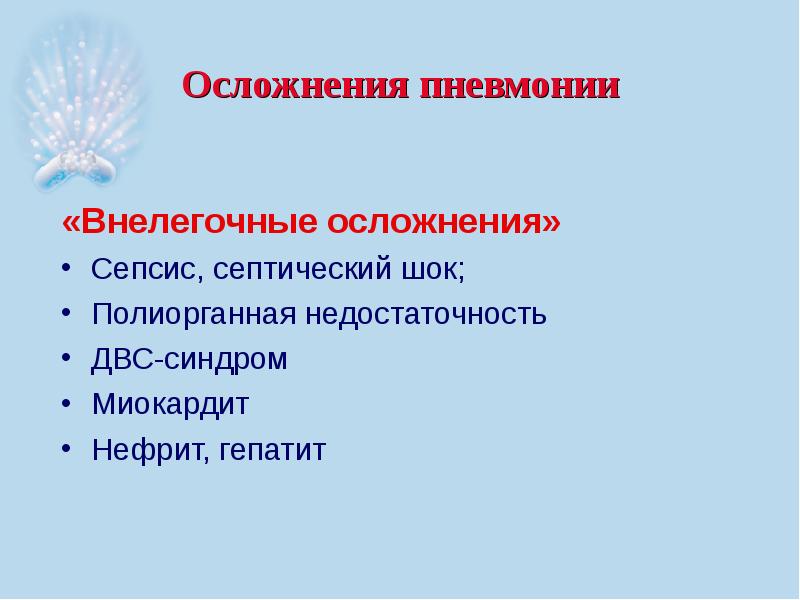

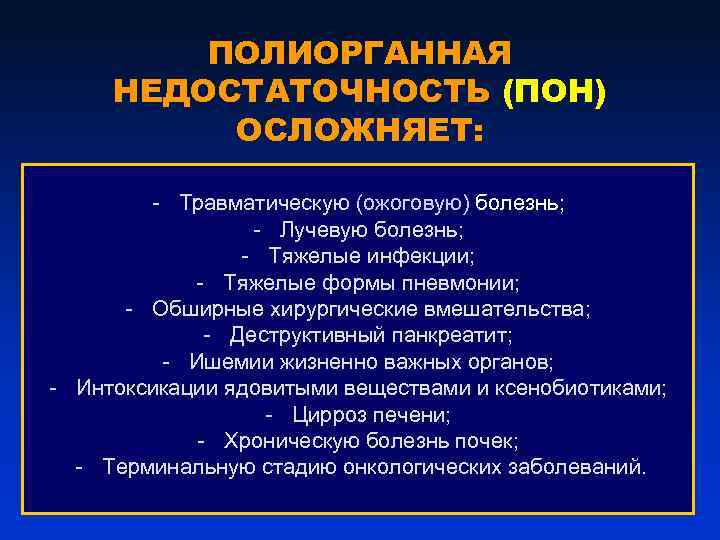

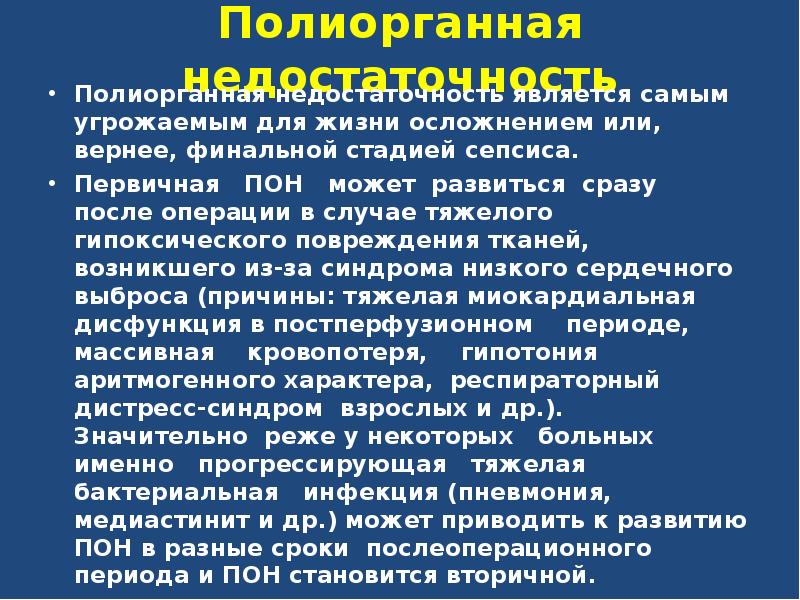

Полиорганная недостаточность развивается как исход тяжёлой сочетанной травмы, эклампсии, сепсиса, инфекционно-токсического и геморрагического шока, асистолии, комы, вызванной диабетом, менингоэнцефалитом, отравлениями.

В основе развития синдрома лежит острое снижение обмена веществ и энергообразования в результате расстройств метаболизма и микроциркуляции в тканях, что приводит к нарушению функций и структуры органов. Этиологические факторы (тяжёлая травма, токсические агенты и др.), повреждая клеточные и сосудистые мембраны, приводят полиморфноядерные нуклеары (гранулоциты) и эндотелиоциты в состояние «кислородного взрыва», что провоцирует выброс огромного количества медиаторов полиорганной недостаточности, обладающих разнонаправленными эффектами. Всего известно более двухсот медиаторов, в том числе:

|

Цитокины

Эйкозаноиды

|

Медиаторные амины

Опиоиды / нейротрансмиттеры

Гормональные амины / пептиды Тироксин

|

КомплементКининыФибронектинФакторы ростаЭнзимы

Окись азота ( NO)Продукты ПОЛ

|

Развивается комплекс патологических изменений как в очаге поражения, так и на уровне формирования механизмов адаптации (гипофиз, гипоталамус, кора надпочечников).

Выделяют 3 фазы патологического процесса:

- Индукционная фаза — синтез ряда гуморальных факторов, запускающих реакцию системного воспалительного ответа

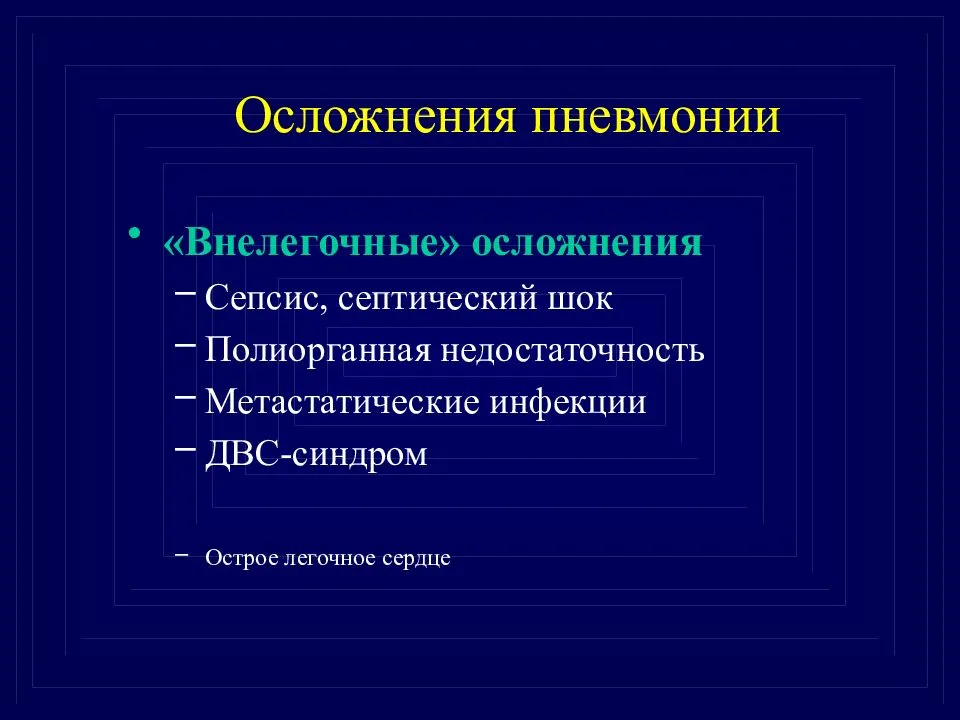

- Каскадная фаза — развитие острого лёгочного повреждения, активация каскадов калликреин-кининовой системы, системы арахидоновой кислоты, свёртывающей системы крови и др.

- Фаза вторичной аутоагрессии, предельно выраженной органной дисфункции и стабильного гиперметаболизма — потеря организмом способности самостоятельно поддерживать гомеостаз.

Прогноз и профилактика

Полиорганная недостаточность имеет благоприятный исход при раннем начале лечения. По мере прогрессирования процесса в организме накапливаются необратимые изменения, повышающие риск возникновения осложнений. Декомпенсированная форма болезни имеет неблагоприятный прогноз, в 60% случаев приводит к гибели пациента. Профилактика заключается в предотвращении ПОН. Следует купировать очаги инфекции, при объемных травмах начинать массивную инфузию еще на догоспитальном этапе, своевременно устранять имеющиеся нарушения гемодинамики и сердечного ритма. Важным моментом является контроль диуреза пациента, находящегося на лечении в ОРИТ. Разница между употребленной и выделенной жидкостью не должна составлять более 100-200 мл в сутки.

Лечение полиорганной недостаточности

Терапия направлена на восстановление ОЦК, нормализацию реологических свойств крови, поддержку витальных функций, предотвращение последствий отсроченного характера. Полиорганная недостаточность должна быть купирована на стадии компенсации, это увеличивает вероятность полного восстановления. Применяются следующие лечебные воздействия на больного:

- Общережимные мероприятия: соблюдение строжайшего постельного режима, круглосуточное наблюдение с использованием анестезиологического кардиомонитора. Контролю подлежат показатели АД, ЧСС, ЧДД, сатурации, сердечного ритма. Каждые 4 часа производится забор крови на КЩС, ежедневно – на биохимию и общий анализ. Для предупреждения трофического повреждения кожи осуществляется полноценный гигиенический уход, питание назначается в соответствии с имеющимися нарушениями (щадящее, жидкое, парентеральное).

- Консервативное лечение. Показаны обильные инфузии кристаллоидных и коллоидных растворов. При гипотонии вводится допамин. При дефиците факторов свертывания и наличии ДВС-синдрома необходима трансфузия свежезамороженной плазмы. Усиленное тромбообразование требует приема ацетилсалициловой кислоты, курантила, гепарина. При выраженной симптоматике производится антимедиаторная терапия ибупрофеном, ингибиторами фактора активации тромбоцитов. Рекомендовано внутривенное введение стероидных гормонов, антибиотиков.

- Хирургическое лечение. К числу инвазивных процедур относят экстракорпоральную детоксикацию (гемо- и перитонеальный диализ). Открытое вмешательство может потребоваться при полном отказе или некрозе внутренних органов (печень, почки), а также при кишечной непроходимости. Для удаления асцитической жидкости выполняют лапароцентез.

Лечение Полиорганной недостаточности:

Полиорганная недостаточность во многих случаях оканчивается смертью

Чтобы предотвратить летальный исход, важно своевременное и правильное лечение. В комплекс лечения срочно должны быть включены методы функциональной поддержки органов жизнеобеспечения:

- водитель ритма

- искусственная вентиляция легких

- кардиотонические препараты и вазопрессоры

Терапия включает методы экстракорпоральной элиминации токсичных веществ:

- диализ

- плазмаферез

- гемосорбцию

- гемофильтрацию и т.д.

Эти методы следует применять, пока не восстановятся функции органов человека, и организм не будет в состоянии сам поддерживать собственный гомеостаз.

Симптомы

Проявляющиеся при полиорганной недостаточности признаки и их прогресс вызваны сочетанием нарушений в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, а также дисфункциями в почках и печени. Обычно их условно делят на несколько ключевых состояний:

- функциональные нарушения центральной нервной системы;

- респираторный дистресс-синдром;

- острая печеночная и почечная недостаточность;

- синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром).

Также медицинскими специалистами выделено четыре формы болезни: явная, скрытая (латентная), декомпенсированная и терминальная. При явной форме происходит нарастание токсического синдрома. Он сопровождается прогрессированием нарушений кровотока в печени, почках, кожном покрове. Для терминальной формы типично развитие циркуляторной блокады и ишемии. В крови человека накапливаются метаболиты, оказывающие токсическое воздействие на организм и нарушающие выделительную функцию печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

О нарушении биохимических процессов детоксикации в печени свидетельствует наличие аммиака в крови, о почечной недостаточности – пептидов средней массы. Что касается дыхательной системы, развивается респираторный дистресс-синдром. Отекают легкие, нарушается дыхание, в организм не поступает необходимое количество кислорода. У больного появляется одышка и учащается пульс. Обнаруживаются симптомы цианоза: пятна, бледность или посинение кожного покрова. Конечности становятся прохладными.

Что касается почек, то при синдроме полиорганной недостаточности возрастает риск олигурии – патологического состояния, когда в организме задерживается моча. У ребенка это могут заметить родители или воспитатели, если он редко мочится. Поскольку такой признак проявляется не только при ПОН, то устанавливать диагноз только на основании этого нельзя. Если нарушена функция почек, содержание эпителия, лейкоцитов и белка в моче превышает норму. Также могут быть выявлены эритроциты. Когда олигурия прогрессирует, возникает анурия – заболевание, при котором моча не попадает в мочевой пузырь и, как следствие, не выделяется из него.

При поражении печени на фоне полиорганной недостаточности развивается холестатическая желтуха. Проявления включают: кожный зуд, который постепенно нарастает, пожелтение склеры, увеличение содержания холестерина и желчных кислот в крови, повышение концентрации билирубина, понижение числа метаболитов билирубина в кале и моче.

Часто при полиорганной недостаточности появляется ДВС-синдром – расстройство гемостаза, обусловленное дефицитом и гиперстимуляцией резервов свертывающей системы крови. Он провоцирует геморрагические, микроциркуляторные и тромботические нарушения. При ДВС-синдроме наблюдается дисфункция органов, кровоподтеки в подкожно-жировую клетчатку, подкожные гематомы, петехиально-гематомные высыпания. В острых случаях возможно развитие гипотонии, шока, сильных кровотечений и т. д.

Одно из проявлений ПОН у взрослых и детей – нарастающая острая сердечная недостаточность. Мышца сердца теряет эластичность и способность к сокращению. В результате перекачивание крови значительно усложняется, что приводит к ее застою. Следствием прогрессирующей ОСН может стать отек легких или приступ астмы. Оба состояния крайне опасны для жизни.

При правожелудочковой сердечной недостаточности увеличивается печень. Все ткани и органы плохо снабжаются кислородом, образуются отеки. Больному становится сложнее дышать. Со стороны центральной нервной системы ПОН проявляется острым психозом, заторможенностью, иногда – коматозным состоянием.

Распространенный признак полиорганной недостаточности – язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Пациента беспокоят болевые ощущения в верхней части живота, которые постепенно усиливаются. Язвенную болезнь неминуемо сопровождает изжога.

Лечение

Комплексное лечение полиорганной недостаточности основывается на семи главных принципах. Первый направлен на устранение заболевания или провоцирующего фактора, который активизирует и поддерживает агрессивное воздействие на организм пациента. Обычно это высокоинвазивная инфекция, гнойная деструкция, легочная гипоксия, тяжелая гиповолемия и т. д. При неустраненном этиологическом факторе лечение ПОН неэффективно.

Второй принцип стратегии борьбы с ПОН – замещение или искусственное поддержание жизненно важной системы (если не добиться улучшения ее работы, то может наступить летальный исход). К таковым относятся система кровообращения, дыхания

Третий принцип – антимедиаторное воздействие. Специалисты проводят блокировку рецепторов эндотелиальных клеток их антагонистами с помощью моноклональных антител против IL-1, TNFa.

Четвертый принцип направлен на нормализацию энергетического баланса. Он предусматривает множество пунктов, в том числе представленные ниже.

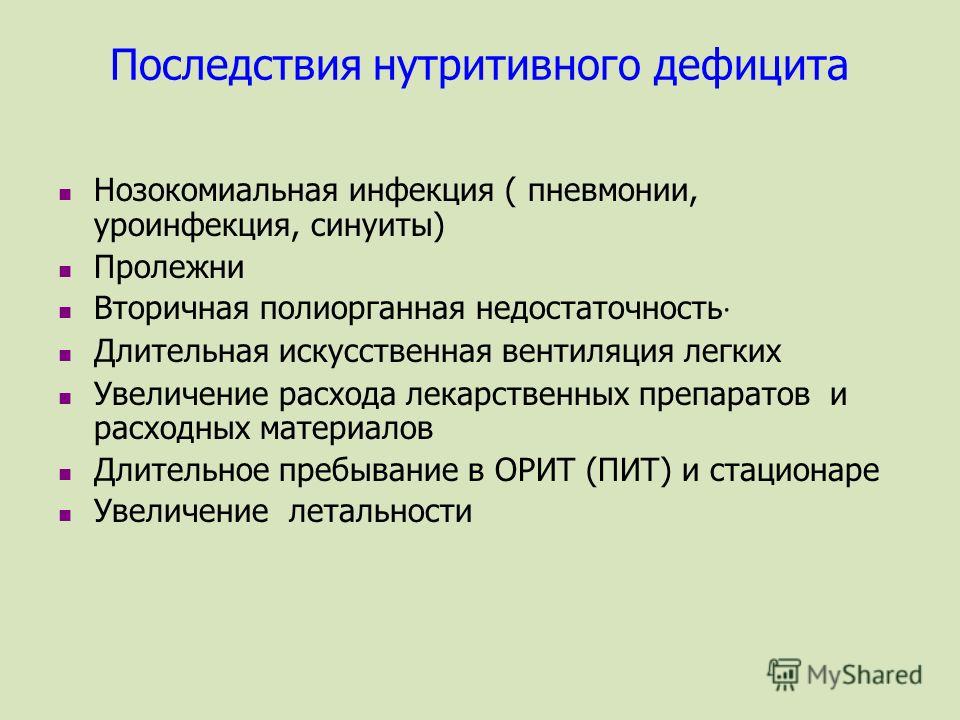

- Адекватное парентеральное, смешанное, энтеральное питание.

- Метаболическая коррекция – создание нормального кислотно-щелочного баланса, без чего работоспособность ферментов, участвующих в продукции энергии, снижена.

- Медикаментозная антиоксидантная и антигипоксическая терапия.

- Введение необходимых аминокислот и витаминов для нормализации активности ферментов.

- Нормализация микроциркуляционной системы и работы легких для адекватного снабжения тканей кислородом.

Пятый принцип – эффективная стимуляция естественной детоксикации. Также могут применяться экстракорпоральные методы – воздействие на организм человека без лекарственного или инструментального проникновения в тело. Это прежде всего разные физиотерапевтические процедуры, гемосорбция, диализ, гемофильтрация, плазмаферез, лечебный массаж и т. д. Эти методы следует использовать, пока не восстановятся функции внутренних органов и организм не будет в состоянии самостоятельно поддерживать гомеостаз. Кроме того, в комплекс лечения входят методы функциональной поддержки органов жизнеобеспечения: искусственная вентиляция легких (ИВЛ), водитель ритма, вазопрессоры и кардиотонические препараты.

Шестой принцип включает синдромное лечение. Компоненты полиорганной недостаточности в виде респираторного дистресс-синдрома, острой гиповолемии, комы, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, острой печеночной или почечной недостаточности требуют проведения комплекса методов, направленных на поддержание или искусственное замещение определенных функций органа и системы.

Уменьшение инвазивности действий – седьмой принцип лечения ПОН. Он учитывает то, что инвазивность современных технологий, применяемых в медицине, часто приводит к развитию ятрогенной полиорганной недостаточности.

Симптомы полиорганной недостаточности

Клиническая картина зависит от наличия поражения тех или иных структур. Обычно на первый план выходят признаки изменений со стороны дыхательной системы. Отмечается одышка, диффузный цианоз, включение вспомогательной мускулатуры в процесс вдоха, потливость, психомоторное возбуждение. Пациенты, способные самостоятельно передвигаться, занимают вынужденное положение сидя с упором руками в кровать. Позднее активность сменяется заторможенностью, угнетением сознания.

Полиорганная недостаточность с поражением сердца проявляется загрудинными болями, нестабильностью гемодинамики, накоплением жидкости в мягких тканях за счет усиления пролиферации плазмы сквозь сосудистую стенку. Может возникать отек легких, сопровождающийся появлением розоватой пены изо рта. Выявляется компенсаторная тахикардия до 180 уд./мин, позднее сменяющаяся брадикардией с урежением ЧСС до 40 и ниже. На терминальной стадии происходит снижение чувствительности к инотропным средствам и альфа-адреномиметикам.

При почечно-печеночной разновидности болезни объем диуреза заметно снижается. Затем возникает анурия, требующая проведения гемодиализа. Обнаруживается гипогликемия, влекущая за собой нарушения сознания. У пациента развивается асцит, диспепсия, белковые отеки. Кожа и слизистые оболочки желтеют, возможна геморрагическая сыпь. Через несколько часов или дней обнаруживаются признаки печеночной энцефалопатии: больной не отдает себе отчет в своих действиях, не понимает, где находится, что с ним происходит.

Поражения ЖКТ характеризуются признаками обструкции, обусловленной механическим сдавлением кишечника. Определяется боль, вздутие, асимметрия передней брюшной стенки, задержка стула и газов, рвота. Отсутствует толерантность к кормлению. Возможно развитие стрессовой язвы и кишечной геморрагии, которая проявляется снижением уровня Hb, бледностью пациента, падением АД, возникновением или усилением ДВС синдрома при массивной кровопотере.

Диагностика

Диагностика осуществляется по результатам клинического, лабораторного и инструментального обследования. Курировать пациентов должен анестезиолог-реаниматолог, однако провести первичный осмотр и установить предварительный диагноз для направления больного в профильное отделение может врач любой специальности, в том числе сотрудник бригады СМП. Дифференциальную диагностику проводят с сочетанной патологией нескольких систем организма, этиологически не связанной с механизмами развития рассматриваемого заболевания. Полная программа обследования включает:

- Физикальный осмотр. В ходе консультации специалист выявляет характерные внешние признаки поражения того или иного органа, определяет наличие субъективных жалоб. В большинстве случаев обнаруживаются симптомы нарушений гемодинамики, сердечной деятельности и дыхания, метаболических изменений.

- Лабораторная диагностика. В анализах отмечается снижение уровня гемоглобина до 60-80 г/л, падение глюкозы до 2,5 ммоль/л, рост АСТ, АЛТ более чем в два раза от нормальных показателей, повышение содержания билирубина ≥ 30 ммоль/литр. PaO2 находится в пределах 64-50, PaCO2 – 56-90 мм рт. ст., pH изменяется в кислую сторону (≤ 7.3).

- Аппаратное обследование. Основной метод – постоянное мониторирование жизненных функций. Показатели часто находятся в следующих границах: САД ≤ 50 мм рт. ст. (при отсутствии медикаментозной поддержки), ЧСС ≥ 180 или ≤ 40 в минуту. Центральное венозное давление ≥ 14 мм или отрицательное. ЧДД ≥ 5 или ≤ 50 (без ИВЛ и оксигенотерапии). При проведении рентгенографии легких визуализируются затемнения, при выполнении УЗИ брюшной полости выявляется уровень свободной жидкости.

Причины полиорганной недостаточности

ПОН возникает в результате патологических изменений, происходящих в организме после остановки и последующего восстановления работы сердца. Кроме того, она может формироваться на фоне тяжелой политравмы, инфекционно-токсического шока, сепсиса, перитонита. Чаще развивается, если один из органов, вовлеченных в процесс, ранее был поражен хронической патологией или изменен в результате воздействия первичного фактора (контузия легкого при ДТП, снижение сократительной способности миокарда при остром коронарном синдроме). В число этиофакторов включают:

- Воздействие медиаторов воспаления. В ответ на повреждение клетки сосудистого эндотелия начинают синтезировать биологически активные вещества: интерлейкины, цитокины, оксид азота, интерфероны, туморальный некротизирующий фактор. Под действием этих компонентов происходит изменение проницаемости сосудистой стенки, тонуса кровеносной системы, работы макрофагального иммунитета. В условиях физиологических нарушений медиаторы воспаления оказывают чрезмерное воздействие, приводят к развитию отеков, выраженной дилатации или констрикции сосудов, появлению воспалительной реакции.

- Микроциркуляторные сбои. При обширных травмах происходит секвестрация крови с формированием гиповолемии. Это становится причиной уменьшения сердечного выброса, образования микротромбов, ухудшения перфузии в тканях и органах, относительной ишемии. В развитии ПОН определенную роль также играет реперфузионный механизм, при котором возникают изменения, связанные с восстановлением адекватного кровотока (кислородный, кальциевый, ионный парадокс).

- Инфекционно-септическое воздействие. Наблюдется как при объемных бактериальных процессах, так и при любых других тяжелых заболеваниях. В первом случае сепсис становится результатом попадания флоры в кровь из очага воспаления. Во втором – микроорганизмы проникают в системный кровоток из кишечника, проницаемость стенки которого увеличивается при истощении. Происходит стимуляция выработки цитокинов и развитие системной воспалительной реакции.

- Феномен «двойного удара». Обусловлен терапевтическим воздействием на пострадавшего, приводящим к усугублению ПОН. Активная инфузия плазмозамещающих растворов является причиной реперфузионного синдрома, массивное антибактериальное воздействие, направленное на борьбу с сепсисом, усиливает токсическую нагрузку на системы экскреции. Все это негативно влияет на тяжесть состояния больного.

Способы профилактики

Профилактические меры — оптимальный метод лечебной тактики при выборе метода терапевтического воздействия на пациентов в критическом состоянии. Особо опасными считаются такие патологии, как шок, кома, сепсис, травмы, кровопотеря, острые воспалительные формы.

Профилактические мероприятия предусматривают диагностирование и устранение патологических процессов, а также обеспечение поддержки организма в целом для предотвращения необратимых явлений.

Эффективность проводимой терапии зависит от своевременности выявления системных дисфункций, адекватности оценки состояния больного и уровня физиологического резерва его организма.

Online-консультации врачей

| Консультация репродуктолога (диагностика и лечение бесплодия) |

| Консультация радиолога (диагностика МРТ, КТ) |

| Консультация уролога |

| Консультация специалиста в области лечения стволовыми клетками |

| Консультация педиатра |

| Консультация аллерголога |

| Консультация детского психолога |

| Консультация массажиста |

| Консультация сексолога |

| Консультация офтальмолога (окулиста) |

| Консультация гинеколога |

| Консультация специалиста по лазерной косметологии |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация стоматолога |

| Консультация доктора-УЗИ |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

«Умная перчатка» возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

Методики лечения

При нейтрализации такой сложной проблемы, как полиорганная недостаточность, важна правильная поэтапность действий. Речь идет об искусственном замещении или поддержании систем, нарушение действия которых может привести к летальному исходу. В большинстве случаев это система кровообращения и дыхания.

Далее необходимым является проведение полуфункционального исследования, при помощи которого нужно определить степень поражения органов и систем. Следующий шаг — усиление коррекции физиологических механизмов. Затем пораженные системы лечатся и выводятся из критического состояния.

Еще одним способом, позволяющим оказать влияние на полиорганную недостаточность, является антимедиаторное воздействие. Другими словами, необходимо произвести блокировку рецепторов эндотелиальных клеток.

Важным элементом системы лечения является нормализация энергетического баланса, под которой стоит понимать создание кислотно-щелочного равновесия, метаболическую коррекцию, смешанное, энтеральное и парентеральное питание, введение аминокислот и витаминов, необходимых для приведения в норму активности ферментов.

Нельзя пренебрегать и адекватным снабжением кислородом тканей посредством нормализации систем микроциркуляции и работы легких.

Полиорганная недостаточность – симптомы и лечение, фото и видео

Полиорганная недостаточность — симптомы:

- Кожный зуд

- Одышка

- Учащенный пульс

- Синюшность кожи

- Сердечная недостаточность

- Бледность кожи

- Заторможенность

- Холодные конечности

- Желтушность слизистых

- Пожелтение кожи

- Нарушение дыхания

- Гематомы

- Замедленный пульс

- Кровоподтеки

- Задержка жидкости в организме

Возникновение и течение болезни

Синдром полиорганной недостаточности развивается в несколько этапов:

- нарушение газообмена;

- острая печеночная недостаточность;

- сбои в функционировании центральной нервной системы;

- симптоматика острой почечной недостаточности;

- дистресс-синдром;

- диссеминированное внутрисосудистое свертывание.

Такие осложнения в большинстве случаев приводят к смерти пациента, так как влекут за собой нарушение или полное прекращение функционирования жизненно важных органов.

Провоцирующим фактором для процессов, которые приводят к полиорганной недостаточности, является нарушение метаболизма. Этот патологический процесс является реакций организма на системное повреждение.

Также у больных может развиваться синдром воспалительного ответа, степень выраженности которого будет зависеть от количества пораженных органов. Таким образом, патогенез этого синдрома ведет к летальному исходу.

Полиорганная недостаточность фото.

Классификация болезни

Клиницисты выделяют две стадии развития полиорганной недостаточности:

- первая – нарушение газообмена, свертывающей системы крови. В крови увеличивается количество билирубина и уменьшается количество тромбоцитов. На фоне этого наблюдается ухудшение микроциркуляции крови. Данную стадию можно рассматривать как «фундамент» развития почечной, легочной, печеночной недостаточности;

- вторая стадия – стадия декомпенсации, когда на клеточном уровне происходят необратимые патологические изменения. В этом случае, вместо переработки углеводов для получения энергии, начинается переработка аминокислот. Как следствие этого развивается острая сердечная недостаточность и наблюдается дисфункция других систем и органов больного. Пациент впадает в кому.

При полной дисфункции двух органов летальный исход наступает в 30–40%. Если происходит нарушение или прекращение функционирования четырех и более органов, то выздоровление практически невозможно.

https://youtube.com/watch?v=xfZ-MboqoSU

Также выделяют формы полиорганной недостаточности исходя из механизма развития недуга:

- однофазная – в первые сутки после травмы наблюдается нарушение газообмена, к которому присоединяются почечная, легочная и сердечная недостаточность. В этом случае клиническая картина указывает на финальное осложнение, которое ведет к летальному исходу;

- двухфазная – после выхода из шока состояние пациента может стабилизироваться. К осложнениям приводит септическая инфекция, которая развивается в течение ближайших нескольких суток. В таких случаях существует небольшая вероятность того, что больной выживет, но при условии правильных и своевременных реанимационных мероприятий.

Не совсем верно будет рассматривать ПОН как необратимый патологический процесс. Медицине известны случаи, когда при своевременном реанимационном лечении удавалось спасти жизнь человеку.

Симптомы полиорганной недостаточности

При синдроме ПОН наблюдается следующая клиническая картина:

- нарушение дыхания, одышка;

- учащенный или редкий пульс;

- бледность, пожелтение или посинение кожных покровов;

- ощущение прохлады в нижних и верхних конечностях;

- признаки олиго- или анурии (задержка жидкости в организме);

- желтые склеры и другие видимые слизистые;

- зуд кожного покрова, который постепенно только увеличивается;

- образование подкожных гематом и кровоподтеков;

- симптоматика острой сердечной недостаточности;

- признаки диспепсических расстройств;

- заторможенность.

Следует отметить, что далеко не всегда можно наблюдать полное проявление клинической картины ПОН. В зависимости от этиологического фактора и общего состояния больного, на любой стадии развития осложнений может наступить как коматозное состояние, так и летальный исход.

Что делать?

Если Вы считаете, что у вас Полиорганная недостаточность и характерные для этого заболевания симптомы, то вам могут помочь врачи: терапевт, педиатр.

Источник

В чем опасность полиорганной недостаточности

Под данным заболеванием стоит понимать тяжелую неспецифическую стресс-реакцию организма при совокупной недостаточности нескольких функциональных систем. При этом прогрессирование заболеваний происходит по принципу развития большинства травм и острых болезней на терминальной стадии.

В качестве ключевой особенности полиорганной недостаточности можно определить повреждение системы или органа на таком уровне, что он теряет способность поддерживать обеспечение жизнедеятельности организма. Если взять статистику палат интенсивной терапии и реанимации хирургических стационаров, то на долю синдрома будет приходится до 80 % всех случаев летального исхода.

Такой показатель, как выраженность полиорганной недостаточности, определяют, учитывая следующие факторы: исходное функциональное состояние самого органа (напрямую зависит от физиологического резерва), снижение кровотока, способность органа противостоять гипоксии, факторы шокового характера (септический, кардиогенный, гиповолемический), метаболические расстройства.