Вводное или нет? Однако, конечно, в общем

Наконец

-

Наконец является вводным, если указывает на связь мыслей, порядок изложения или завершает собой перечисление (во-первых, во-вторых, наконец). Если «наконец» можно заменить сочетанием «и еще» — это вводное слово. Либо если «наконец» выражает оценку: «Да уходите же, наконец!»

-

Наконец в значениях под конец, напоследок, в разультате выполняет функцию наречия-обстоятельства, вводным словом не является и запятыми не выделяется. Если можно заменить словом «наконец-то» — то перед нами наречие. «Давал три бала ежегодно и промотался наконец» (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»).

Однако

-

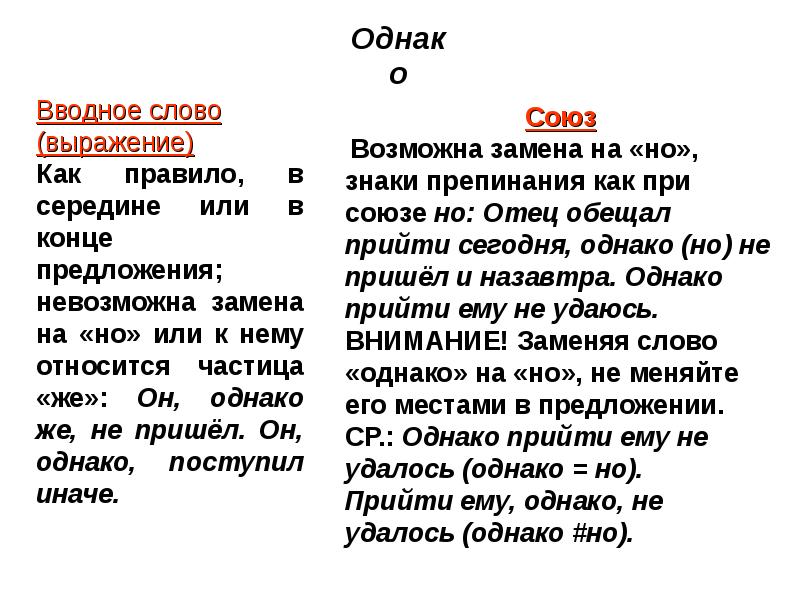

Однако является вводным словом и выделяется запятыми, если стоит в середине или в конце предложения: «Смотри, однако, будь осторожен»; «Как я его ловко, однако!

-

В начале предложения или для связи однородных членов однако заменяет союз но. Если «однако» без потери смысла можно заменить на «но». Например: «Мы хотели уйти, однако нас попросили остаться».

-

Иногда в начале предложения однако приближается по значению к междометию, выражая удивление. «Однако, какой ветер!»

Конечно

-

Конечно в большинстве случаев является вводным словом и выделяется запятыми: «Вам до меня, конечно, нет никакого дела».

-

Иногда это слово заменяет утвердительную частицу и тогда запятыми не выделяется: «Конечно же это так», «Я конечно бы пришел, если бы позвали».

Вообще или в общем

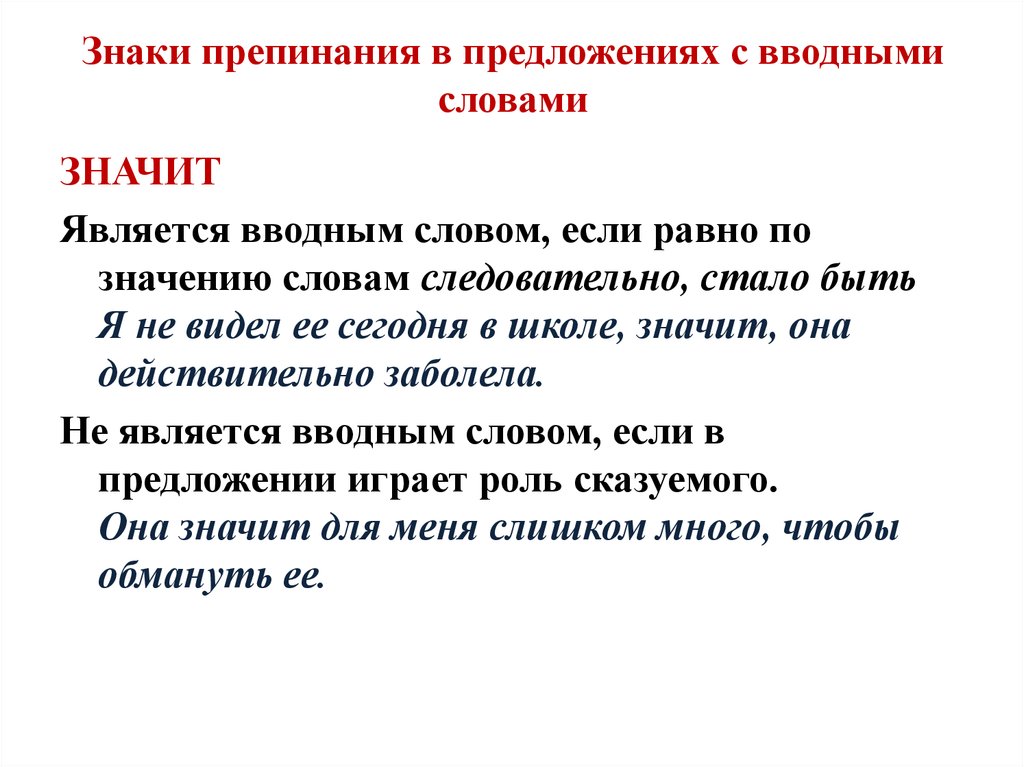

Значит

Значит является вводным и выделяется запятыми, если используется в значении следовательно, стало быть: «Сообщение срочное, а значит, важное

Значит между подлежащим и сказуемым служит средством связи главных членов предложения, перед ним ставится тире: «Бороться — значит победить

Если значит находится между придаточной и главной частями предложения и играет роль структурного элемента, его выделяют запятыми: «Если потеряю работу, значит, не будет денег».

Если значит находится между частями бессоюзного сложного предложения, то оно выделяется запятыми. «Прозвенел звонок, значит, урок кончился».

В остальных случаях слово значит никакими знаками препинания не выделяется, являясь обычным глаголом

«Если он говорит, что сделал хорошо, это и значит хорошо».

Наоборот

-

Наоборот в качестве вводного выделяется запятыми: «Чапаев никогда не отказывался от вмешательства в подобные дела; наоборот, он любил разобрать все сам».

-

Сочетание и наоборот может замещать член предложения — тогда запятая не ставится. «Светлые полосы сменяются темными и наоборот».

-

Если и наоборот замещает целое предложение, то перед союзом и ставится запятая. Образуется своего рода сложносочиненное предложение. «Чем ближе источник света, тем ярче излучаемый им свет, и наоборот».

-

Однако если и наоборот присоединяется к придаточной части сложносочиненного предложения, запятая перед и не ставится. «Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом и наоборот».

Например

-

Слово например всегда выделяется знаками препинания. Как отдельное вводное слово: «Люблю поехать в Европу, например, в Италию».

-

В начале или конце оборота выделяется запятыми вместе с ним: «Этим же вопросом заинтересовались другие, я например».

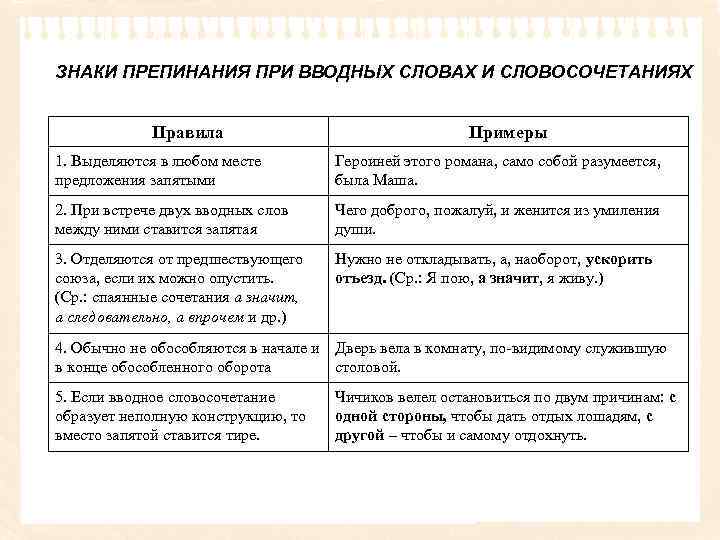

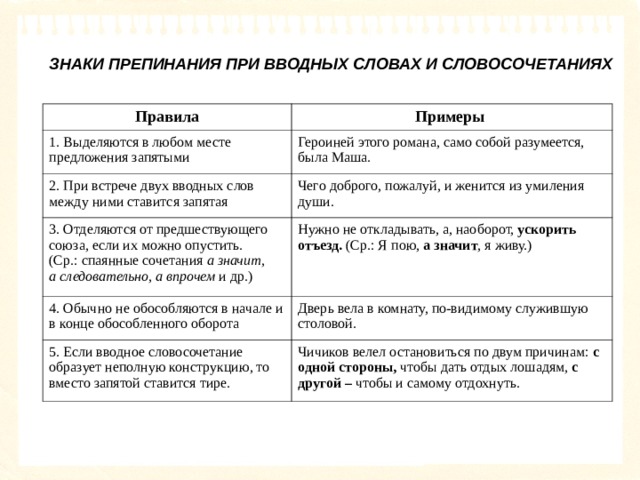

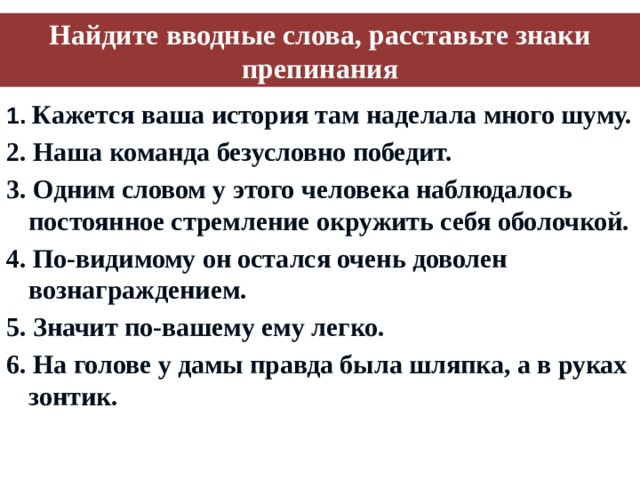

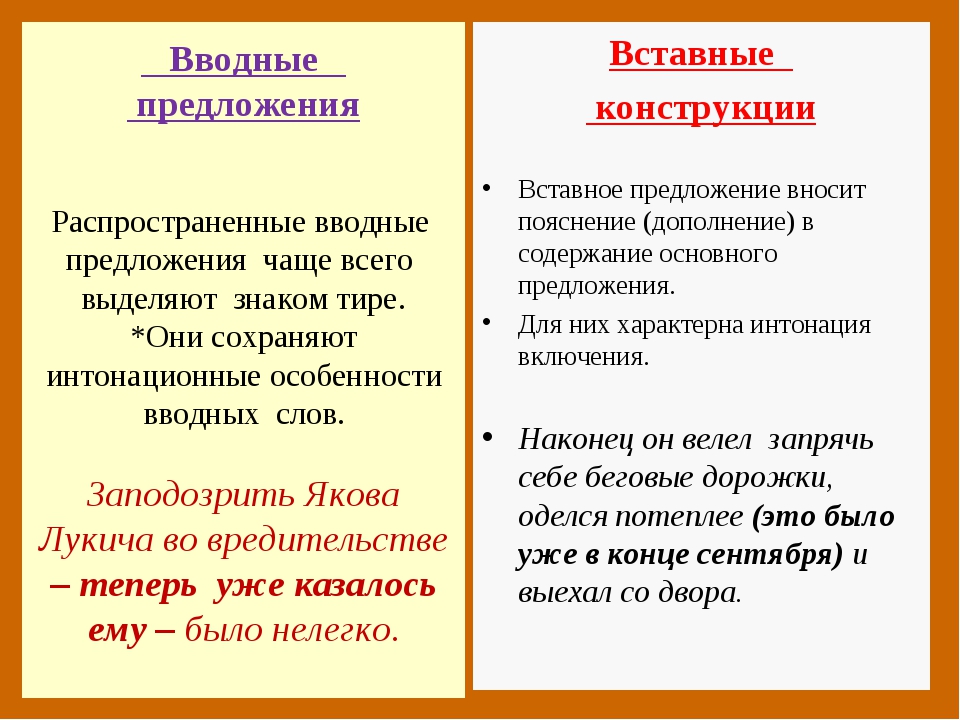

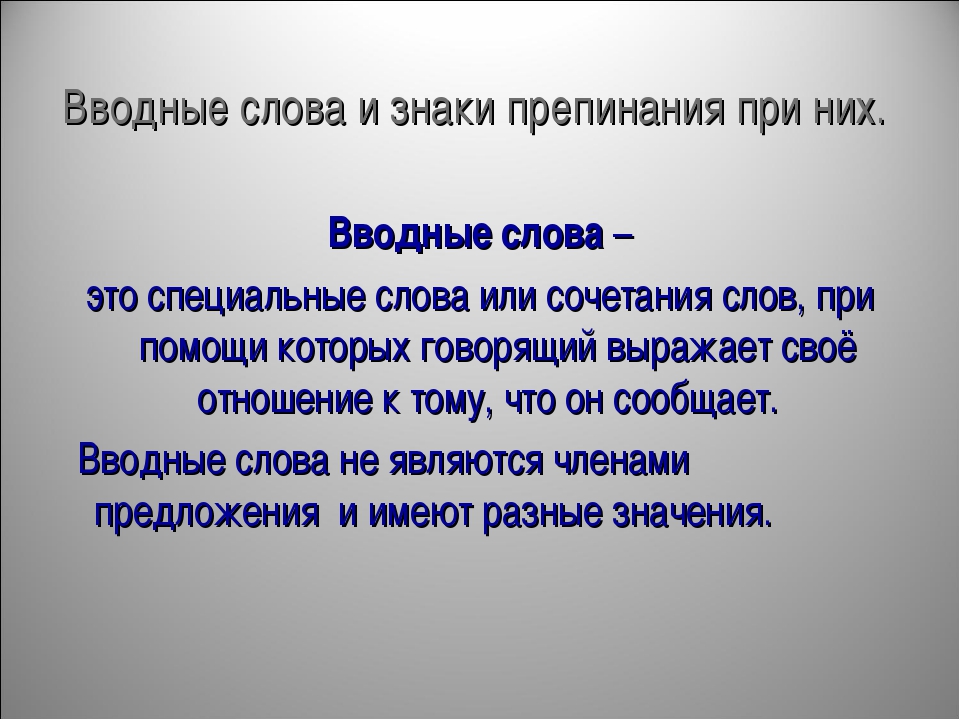

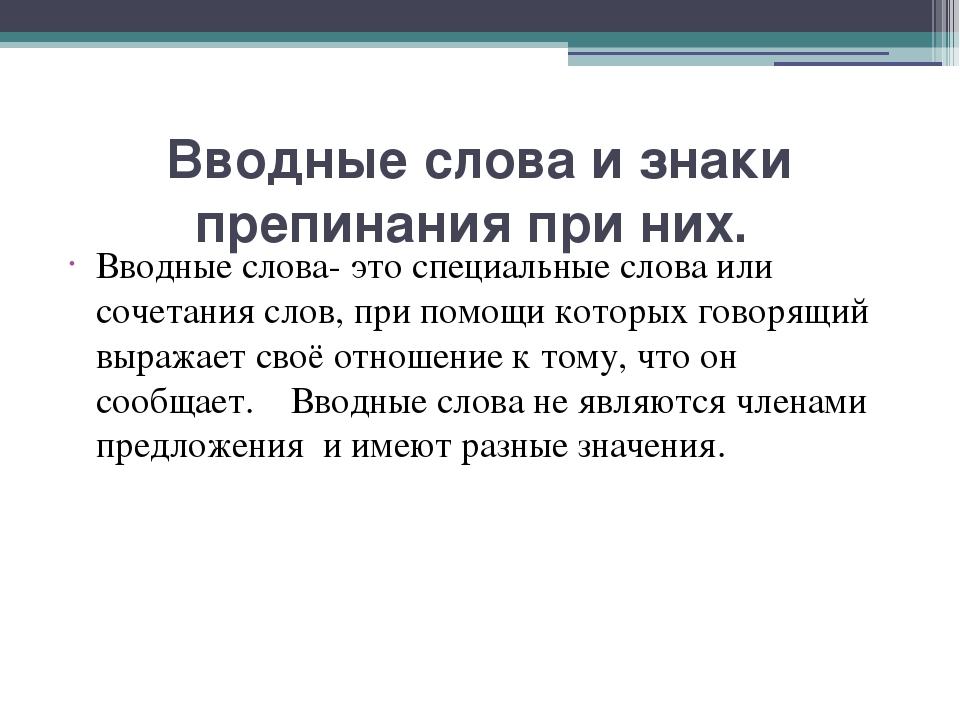

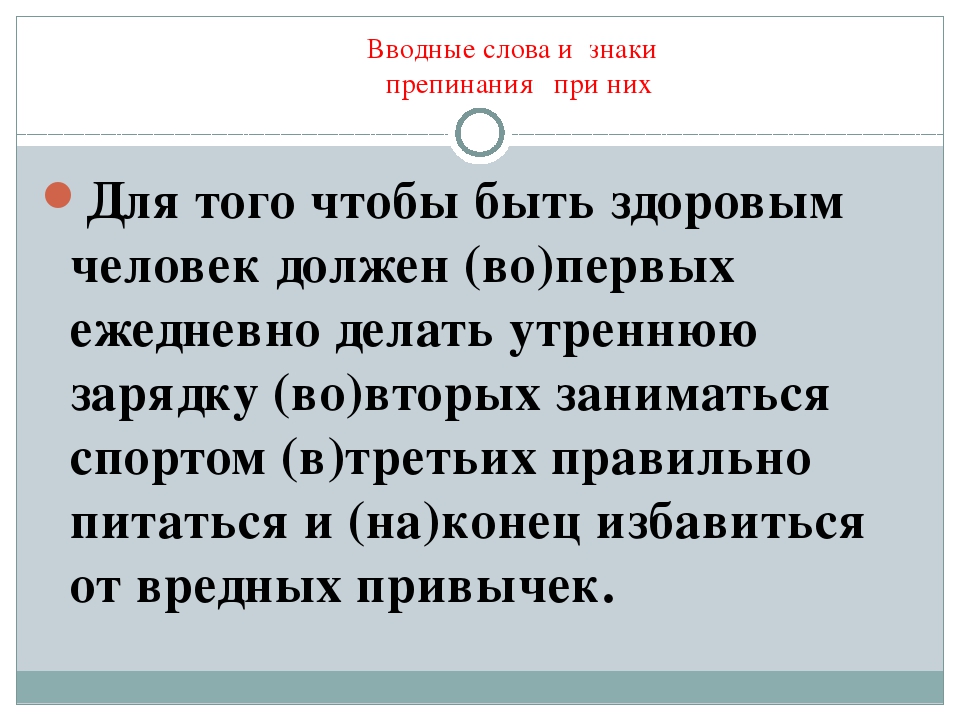

Вводные слова и знаки препинания при них

В большинстве случаев ВС выделяются на письме запятыми, однако возможны и другие знаки препинания в предложениях с вводными словами.

Вводное слово и обособленный оборот

1 Вводное слово, стоящее в начале или конце обособленного оборота, запятой от него не отделяется. В этом случае запятыми выделяется весь оборот.

2 Если же вводное слово разделяет обособленный оборот на две части, находясь в его середине, то запятыми требуется выделить и оборот, и вводное слово.

3 Если ВС стоит между двумя однородными определениями, то в целях избежания неясности, его с соответствующим определением можно обособить в качестве уточняющей конструкции.

Вводное слово и союз

1 Когда перед вводным словом стоит сочинительный союз, то действует следующее правило:

а) если ВС можно убрать или переместить в другое место в предложении без нарушения смысла, то оно отделяется от союза запятой (чаще всего это касается союзов и, но);

б) если это сделать невозможно, то вводное слово от союза не отделяется (как правило, с союзом а).

2 Если сочинительный союз и ВС находятся в начале предложения, то они, как правило, не отделяются друг от друга запятыми вследствие образования ими тесного смыслового единства.

Однако в некоторых случаях, если автор желает выделить интонационно вводное слово, запятая после союза может ставиться.

Вводное слово на границе однородных членов или частей сложного предложения

1 Если после перечисления однородных членов идёт ВС, а после него следует обобщающее слово, то перед вводным словом нужно поставить тире, а после него — запятую.

2 Если по такой схеме построено сложное предложение, то помимо знака тире перед вводным словом нужно поставить и соответствующий знак препинания, который разделяет части сложного предложения.

3 В том случае, когда ВС находится между однородными членами предложения, оно выделяется знаками по общим правилам, а после однородного члена, идущего за вводным словом, запятая не требуется. Чаще всего такие предложения встречаются со словами а значит, а следовательно.

4 Между частями сложного предложения перед вводным словом возможна постановка тире с целью устранения неясности, к какой из частей относится ВС.

В некоторых случаях тире ставится для того, чтобы показать причинно-следственные отношения между частями сложного предложения.

Когда вводные слова не отделяются запятой?

Проанализировав предыдущие пункты, можно выделить случаи, когда вводные слова не выделяются запятыми:

- Если ВС находится в составе обособленного оборота, кроме случаев, если оно располагается внутри такого оборота.

- В случае расположения подряд нескольких однородных определений для внесения ясности, к какому из них относится ВС.

- Если вводному слову предшествуют сочинительный союз а независимо от расположения в предложении либо союзы и, но, находящиеся в начале предложения, при наличии тесного смыслового единства.

Трудные случаи

Вводные слова в большинстве своём изначально были обычными словами. Теперь они являются омонимами тех слов, от которых когда-то образовались. Их омонимы – самостоятельные части речи, которые могут выполнять функции различных членов предложения.

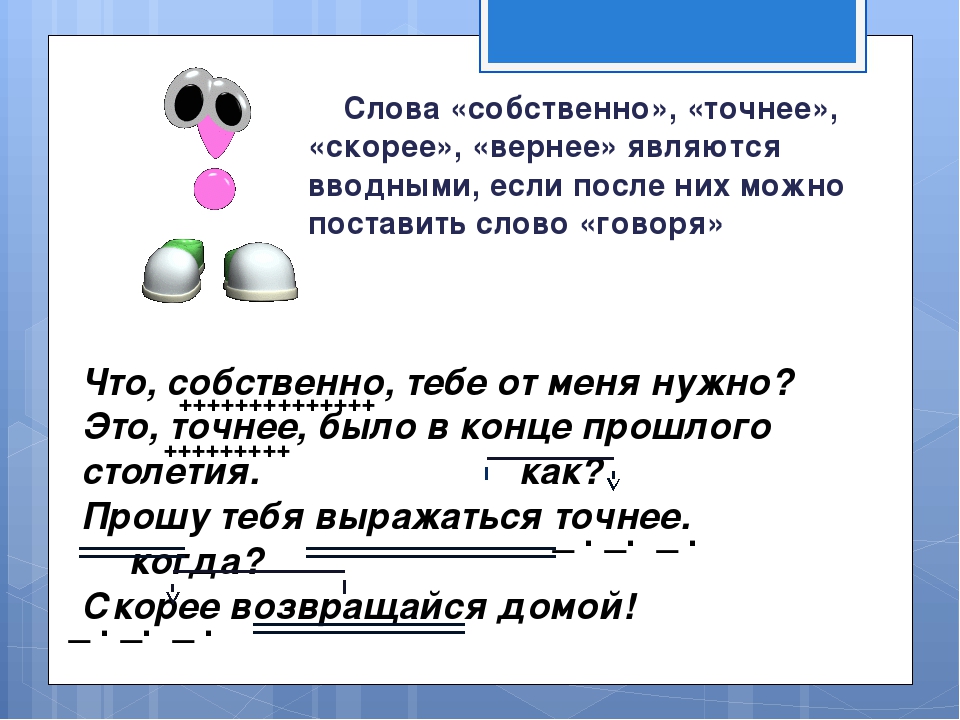

Это ставит нас перед необходимостью различения вводных слов от омонмичных самостоятельных частей речи. Например, слово «кажется» может быть как вводным («Сегодня, кажется, уже среда»), так и обычным глаголом в позиции сказуемого или частью составного именного сказуемого («Этот дом кажется очень старым»).

Чтобы отличить вводные слова от омонимичных самостоятельных частей речи, надо определить их синтаксическую роль, поставить вопросы к этим словам.

Если слово можно выкинуть без потери смысла и к нему нельзя поставить никакого вопроса от других слов, то это вводное слово, оно выделяется запятыми с двух сторон. Если же исключение этого слова из предложения приводит к искажению смысла, к нему можно поставить вопрос и определить его синтаксическую роль, то это не вводное слово и запятые не нужны.

Приведем примеры.

К несчастью, начался сильный ливень. (можно выкинуть слово «к несчастью», это не повлияет на основную информацию предложения)

К несчастью нельзя привыкнуть. (в данном случае «к несчастью» выкинуть нельзя, иначе предложение потеряет смысл; мы можем поставить к этому слову вопрос: нельзя привыкнуть к чему? – к несчастью, это дополнение)

Завтра, похоже, будет ещё теплее. (слово «похоже» можно выбросить без потери основного смысла; к нему нельзя поставить вопрос – это вводное слово, требуются запятые)

Это здание похоже на античный храм. (в данном случае слово «похоже» выбросить нельзя, к нему можно поставить вопрос от слова «здание», это сказуемое – запятые не нужны).

Что мы узнали?

Вводные слова придают высказыванию дополнительные оттенки информации: могут передаваться эмоциональное отношение, уверенность и неуверенность, называться источник сообщения и так далее. К вводным словам нельзя поставить вопрос. Они не являются членами предложения. На письме они выделяются запятыми с двух сторон. Вводные слова необходимо отличать от омонимичных самостоятельных частей речи, которые являются членами предложения и не требует постановки запятых.

Вводное слово на границе однородных членов или частей сложного предложения

Вводные слова и сочетания, стоящие на границе однородных членов или частей сложного предложения и относящиеся к следующему за ними слову или предложению, не отделяются от него запятой.

Пример. Послышался резкий стук, должно быть сорвалась ставня. А. Чехов, Невеста.

Смотри также:

- Знаки препинания при диалоге

- Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения) и в сложносочиненном предложении.

- Знаки препинания при обособленных определениях и обстоятельствах

- Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

- Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи

- Постановка знаков препинания в различных случаях

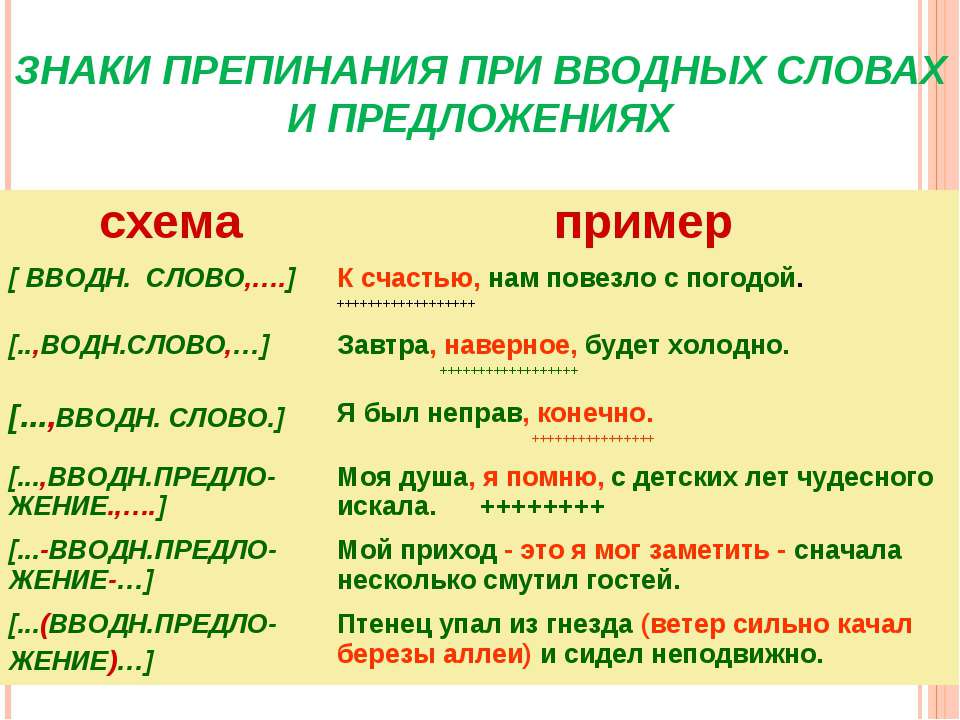

Правила

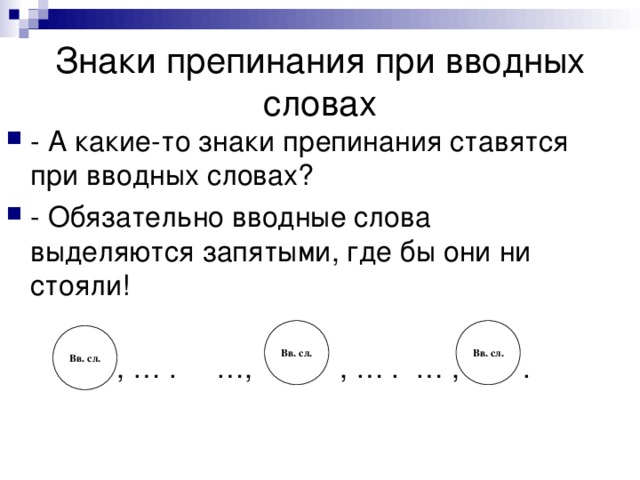

- На письме вводные слова всегда выделяются запятыми. Если они стоят в начале или конце предложения, то ставится одна запятая, если в середине – две.

- Если в вводной конструкции пропущено одно из слов, то оно заменяется на тире.

- Если в одном предложении используется несколько вводных конструкций, то они обособляются запятыми.

- Вводные предложения подчиняются тем же правилам, что и обычные вводные слова.

- Следует отличать вводные слова от омонимичных им конструкций.

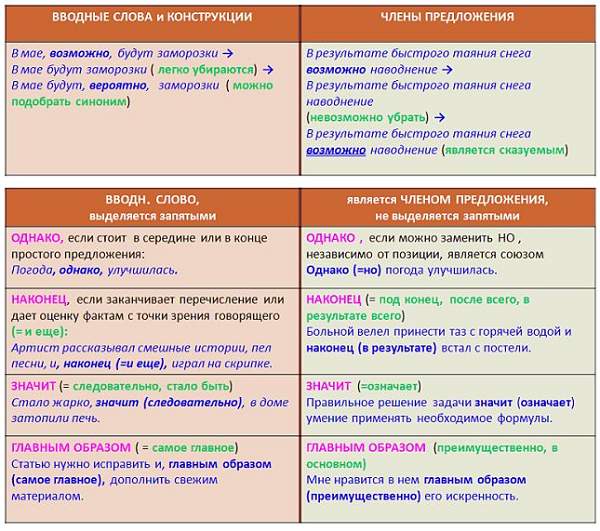

|

Вводное слово |

Не является вводной конструкцией |

|

|

Однако |

Не заменяется на НО и стоит в середине предложения | Обычно стоит в начале предложения и легко заменяется союзом НО |

|

Конечно |

Обычно является вводным словом |

Может являться частицей и не обособляться |

|

Наверное |

В значении «вероятно» и «по-видимому» |

В значении «несомненно» и «точно» |

|

Наконец |

Если указывает на смысловую связь, то является вводным словом |

В значении «конец», «напоследок» не является вводным словом |

|

В конце концов |

Если указывает на порядок мыслей |

Если указывает на завершённость действий |

|

Действительно |

В значении «да», «так» и «верно» |

Если используется в качестве наречия со значением «подлинно», «истинно» |

|

Вообще |

В значении «честно говоря» |

В качестве наречия со значением «в целом», «всегда», «во всех отношениях» |

|

Во всяком случае |

Если выполняет ограничительную функцию |

Значение «при любых обстоятельствах» |

|

В самом деле |

Если имеет значение возмущения и недовольства |

Если принимает значение «действительно» |

|

Главным образом |

Если выполняет выделительную и оценочную функцию |

При значении «в первую очередь» |

|

Значит |

Если легко заменяется на вводные конструкции «следовательно» и «стало быть» |

Если имеет одинаковое значение со словом «означает» |

|

По крайней мере |

Если выполняют функции ограничения и показывает отношение говорящего к происходящему |

В значении «не меньше чем» |

|

Наоборот |

Если обозначает что-то противоположное |

Если заменяет один из членов предложения, то не является вводным словом |

|

Примерно |

Если имеет значение «например» |

Если его значением является «приблизительно» |

|

В частности |

Если указывает на происхождение отдельных вещей |

Если находится в составе конструкции «вообще и в частности» |

|

В свою очередь |

Если имеет переносное значение, то становится вводной конструкцией |

Если имеет значение «в ответ» или «со своей стороны» |

Примеры

- Вы, в самом деле, решили продать этот роскошный особняк, который построил ваш прадедушка?!

- Ты уверен, что это является правильным решением, ведь, в конце концов, нам ещё предстоит провести узнать мнение соучредителей компании.

- Ты хотел узнать, где сейчас находится Машенька? Наверное, она вчера опять читала допоздна, а сейчас крепко спит.

- Ты, конечно, решил, что я так просто соглашусь пойти с тобой на свидание. Однако я ещё не дала свое согласие на сие мероприятие.

- Действительно, вы одна из самых одарённых учениц, которых мне пришлось обучать на своём веку.

- Марья Павловна решила уйти на пенсию, значит, так ей будет спокойнее. Уважайте её решение.

- Моя мама обожает спорить, например, о том, что мне не идёт зелёный цвет волос и ярко-оранжевые ногти. Однако я не слушаю её.

Практика ЕГЭ по русскому языку:

- решай 18 задание

- тренировочные варианты

Какие слова являются вводными?

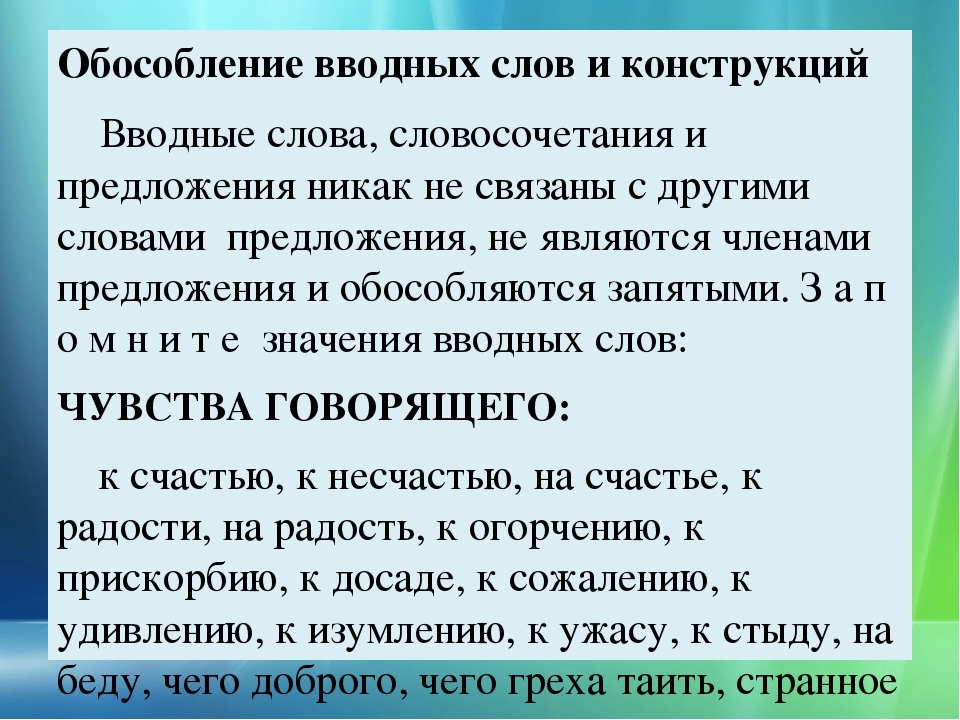

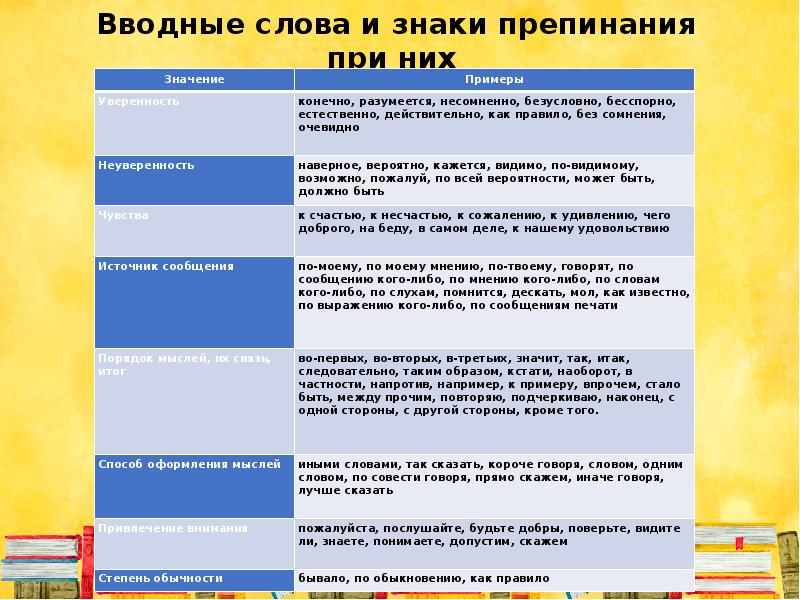

Вводные слова могут иметь следующее значение:

1. Выражать отношение говорящего к его сообщению. Такое значение имеют вводные слова к счастью, к сожалению, к ужасу, к удивлению и др., а также более сложные вводные конструкции (ко всеобщему удивлению, к ужасу своему и т.п.).

К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери.(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)

2. Выражать уверенность или неуверенность говорящего в истинности сообщения. Такое значение имеют вводные слова конечно, несомненно, очевидно, без всякого сомнения, разумеется, должно быть, по всей вероятности, видно, возможно, вероятно, наверно, может быть, кажется, казалось и др.

Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности.(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)

3. Указывать на источник информации или мнения: по моему мнению, по-моему, по-твоему, говорят, по мнению …, по словам …, по данным …, по сведениям …, по сообщениям …, мол, дескать и др.

Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу.(А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»)

4. Указывать на связь мыслей и последовательность изложения: во-первых, во-вторых и т.д., с одной стороны, с другой стороны, итак, значит, следовательно, таким образом, кстати, главное, например, наоборот, напротив, в общем, в частности, кроме того и др.

Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину…(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)

5. Характеризовать способ выражения мысли: словом, одним словом, короче говоря, грубо говоря, собственно говоря, так сказать и др.

Собственно говоря, хвастаться нечем, комбинация простенькая.(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»)

6

Привлекать внимание собеседника: видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), знаешь (ли), пойми, послушай, вообразите, представьте, согласитесь, скажем, допустим, предположим и др

А то мы, знаете, не здешние, не в курсе дел.(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»)

7. Содержат оценку меры того, о чем говорится: самое большее, самое меньшее, по крайней мере и др.

Работы оставалось еще, по крайней мере, на две недели; во всё продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле.(Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»)

Примечание. Выражение по крайней мере не всегда является вводным словом.

8. Характеризуют степень обычности того, о чем говорится: бывает, бывало, случается, по обычаю, по обыкновению и др.

С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?»(Н.В. Гоголь. «Ревизор»)

9. Усиливают экспрессивность высказывания: по совести, по справедливости говоря, по правде (сказать), правда, смешно сказать, не в укор будь сказано, признаюсь, между нами и др.

А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными миллион иен.(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»)Здесь между нами говоря — не обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, а вводная конструкция.

У вводных слов могут быть и другие оттенки значения.

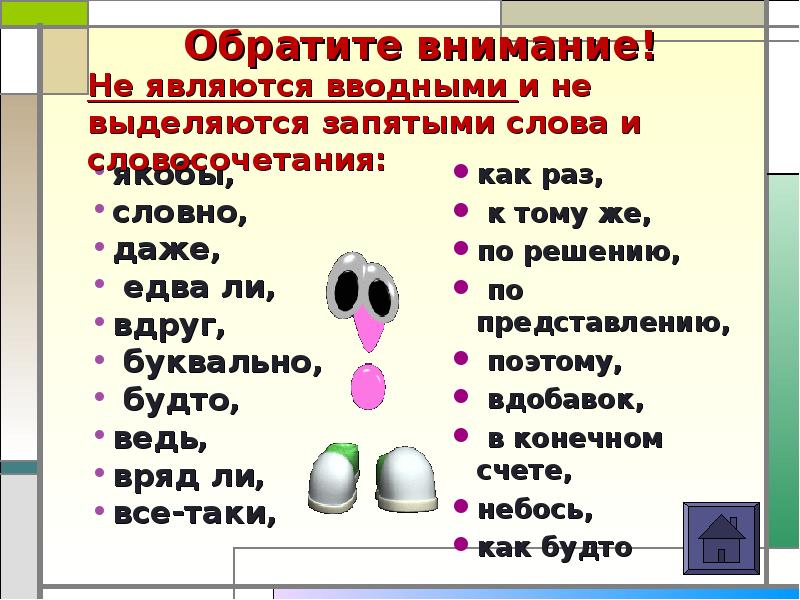

Следует запомнить список слов и словосочетаний, которые, как правило, не являются вводными:авось, аналогично, бишь, буквально, будто, вдобавок, в довершение, вдруг, ведь, в конечном счёте, вот, в основном, вроде, вряд ли, всё-таки, даже, едва ли, затем, именно, исключительно, как будто, как бы, как раз, между тем, небось, однажды, почти, поэтому, приблизительно, притом, просто, решительно, словно, тем более, тем не менее, то есть, якобы.

Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие.(А.С. Пушкин. «Пиковая дама»)Выражения между тем и то есть не являются вводными и поэтому не обособляются.Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило.(М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»)Выражение тем не менее не является вводным и поэтому не обособляется.

Группы вводных слов

В зависимости от функции в предложении и от оттенков значения, которые вводные слова придают выказыванию, их можно разделить на несколько групп.

Так, есть обширная группа вводных слов, которые передают различные эмоции – отношение говорящего к предмету говорения.

Это слова типа «увы», «к счастью», «к несчастью», «к нашей радости», «как ни печально» и т.п. Они помогают говорящему выразить свои чувства, а нам – отнестись с сочувствием к излагаемой им информации. Разумеется, свои чувства можно выразить и иначе, но вводные слова – один из самых информативных и экономных способов.

Часто используются и вводные слова, придающие значение уверенности или неуверенности в предмете высказывания. Речь о словах «кажется», «может быть», «вероятно», «похоже», «действительно», «бесспорно», «очевидно» и т.д. Их очень много, так как, передавая какую-либо информацию, мы часто не хотим брать на себя ответственность за ее достоверность, поэтому испытываем потребность в словах, способных выразить наши сомнения или надежды.

Информативность вводных слов этой группы сразу заметна, если сравнить предложения с ними. Допустим, такие:

- Кажется, он говорит правду.

- Безусловно, он говорит правду.

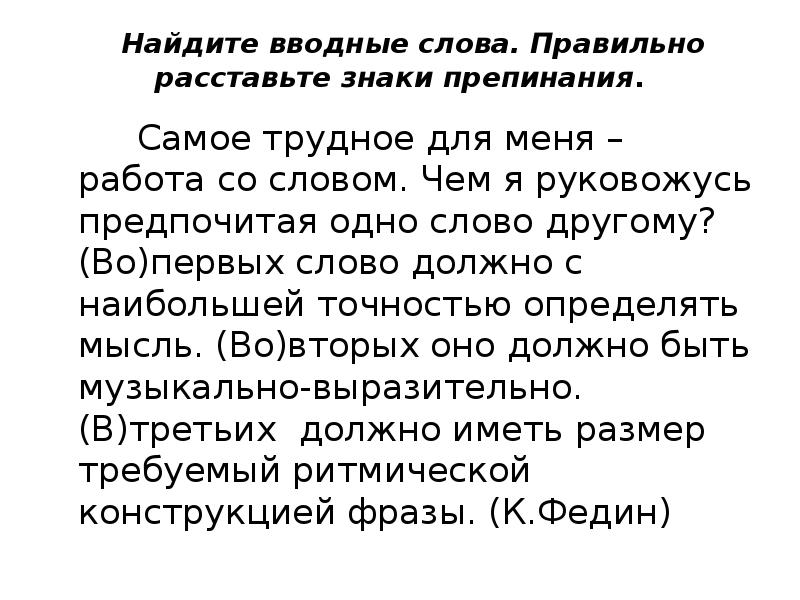

Есть среди вводных слов и такие, которые выполняют важнейшую функцию и не могут быть достойно заменены ничем. Это слова типа «во-первых», «во-вторых», «итак», «следовательно». Эти слова помогают говорящему строить рассуждение, дисциплинируют мысль, не дают ей уйти в сторону.

Важную роль играют и те вводные слова, которые содержат указание на источник сообщения. Они дают возможность получить дополнительную информацию и оценить сообщения с точки зрения его предполагаемой достоверности.

Все группы вводных слов по значению

Ниже приведены в таблице группы вводных слов по значению. В отдельной графе можно ознакомиться с примерами.

Надо иметь в виду, что четкого деления вводных лов на группы не существует, многие исследователи объединяют или разделяют группы по своему вкусу, и мы приводим один из вариантов такого разделения.

|

Группа |

Вводные слова |

Пример использования |

|

Выражение чувств |

К удивлению, к радости, к счастью, к нашей досаде и т.д. |

К нашей радости, музей оказался еще открыт. |

|

Уверенность или неуверенность |

Кажется, похоже, поди, вероятно, очевидно, несомненно и т.д. |

Мы, похоже, пошли не в ту сторону. |

|

Последовательность изложения |

Во-первых, во-вторых, в-третьих, итак, следовательно и т.д. |

Итак, мы рассмотрели все случаи использования этого прибора. |

|

Источник сообщения |

По-моему, по-вашему, по словам Маши, по уверению ученых, по сообщениям газет и т.д. |

По мнению ученых, этой гробнице может быть более трех тысяч лет. |

|

Оформление мыслей |

Точнее, короче говоря, одним словом, вернее, иначе говоря и т.д. |

Это, короче говоря, славный парень и настоящий друг. |

|

Экспрессивность |

Четно говоря, по правде говоря, смешно сказать и т.д. |

Сказать по правде, холодно было жутко! |

|

Привлечение внимания |

Видите ли, знаете, слышь-ка, понимаешь, позвольте и т.д. |

Но он, знаете ли, человек не простой! |

|

Оценка обыденности предмета говорения |

Бывало, по своему обыкновению, по обычаю и т.д. |

Он придет, бывало, сядет за стол да так часа два и просидит молча. |

Что мы узнали?

Вводные слова не являются членами предложения и не связаны грамматически с другими словами. Но они придают предложению некоторые оттенки значения. В зависимости от этих оттенков, можно разделить вводные слова на несколько групп. Например, это могут быть группы: выражение эмоций, выражение уверенности или неуверенности, источник информации, привлечение внимания, выражение экспрессивности, оформление мысли или последовательности изложения.

Типы вводных слов

В зависимости от того, какое значение вводные слова призваны передавать в предложении различают несколько видов вводных конструкций:

- Для обозначения степени уверенности говорящего;

- Выражающие чувства и отношение говорящего к тому, о чем идет повествование;

- Служащие для указания источника предоставляемой информации;

- Используемые для упорядочения мыслей говорящего и указания из связи между собой;

- Указывающие способ оформления мыслей;

- Предназначенные для привлечения внимания собеседника.

Здесь важно понимать, что далеко не всегда в речи перечисленные выше значения могут выражаться исключительно вводными словами и аналогичными предикативными конструкциями

Методы определения вводного слова

Поскольку одни и те же слова могут употребляться в предложении и в качестве вводных членов, и в качестве обычных, то при их определении важно учитывать некоторые моменты. Во-первых, ни к вводному слову, ни от него нельзя поставить вопрос

Что же касается анонимного члена предложения, то он такой вопрос вполне допускает. Получается что к вводным словам и ононимичным членам предложения можно подобрать синонимы. Но поскольку обе части предложения разные, то и синонимы к ним буду отличаться. К примеру в выражениях «Он казалось смутился» и «Лицо его казалось смущенным» произведенная синонимичная замена будет выглядеть следующим образом:

- Он, видимо, смутился»;

- Лицо его выглядело смущенным.

Во-вторых, определить вводные слова можно по морфологическому признаку. Зачастую такие слова выражаются в виде специальных слов, которые выполняют только функцию вводности и в основном такими словами становятся наречия. Также вводные слова могут быть именами существительными и в основном с предлогами, субстантированными именами прилагательными или глаголами в спрягаемой или неопределенной форме. В некоторых текстах вводные слова могут быть использованы как инфинитивное сочетание или же деепричастие с зависимыми словами.

Почему вводные слова нужны в текстах?

Особенно уместно использование вводных слов при составлении рассуждений. Суть такого повествования заключается в развертывании какой-то конкретной мысли. поскольку вводные слова , которые входят в состав предложения не имеют грамматической связи с его остальными членами, то в тексте рассуждении они призваны для выражения автором своей точки зрения по какому-либо поводу. Вводные слова могут быть различных значений. Из них самыми распостраненными считаются 8 следующих значений:

- Модальное;

- Выражение обыденности;

- Указание на способ выражения;

- Отсылка к источнику;

- Осуществление призыва;

- Указание на последовательность мыслей и их связь;

- Выражение эмоциональной оценки;

- Выражение экспрессии.

В устной речи вводные слова отделяются от остального предложения только интонационно и часто произносятся немного быстрее остального текста. В тоже время если рассматривать вводные слова с точки зрения синтаксиса и пунктуации, то они практически всегда при написании выделяются запятыми. При этом синтаксически вводные слова абсолютно не связаны ни с какими членами предложения. Поэтому когда есть сомнения относительно того, может ли конкретное слово считаться вводным или нет, необходимо просто убрать его из предложения. Если от подобного действия смысл предложения не изменится, то это вводное слово.

В этом видеоролике будет рассказано о том, как узнать вводные слова в предложении. Не забывайте оставлять свои и высказывать пожелания к статье.

Как отличить вводные слова от членов предложения

Отличительной чертой вводной конструкции является отсутствие возможности задать вопрос.

В других случаях наличие вводной единицы определяется так:

проверяется смысл речи без ее присутствия, вставные конструкции не могут быть ни главными, ни второстепенными членами, омонимичная единица, в отличие от вставной, может быть любым по степени важности членом предложения. Образец применения данной инструкции:

Образец применения данной инструкции:

- В целом, ничего не поделаешь с гнилой душонкой – фраза изъясняет позицию утверждения и безысходности,

- Твоя работа в целом заключается в регулировании потока воды – вводной единицы не имеется, заменено наречием.

- Далее мадам оказывается в незнакомом месте – представлен глагол несовершенного вида,

- Оказывается, он знал и молчал о том, что Доминика питает платонические чувства к Марко – речь изъявляет наличие факта и удивления,

- Он вообще не знал, чего от него хотят – вставного слова нет, заменено наречием,

- Вообще, я хочу верить его словам – выражение неуверенности.