Мобильность

В обществознании социальная стратификация и мобильность — неразрывно связанные между собой понятия. Под мобильностью принято подразумевать динамические изменения. Как говорил Питирим Сорокин: «Социальная мобильность представляет собой процесс перемещения индивида или другого объекта (нормы, ценности) в иную социальную плоскость».

Например, человек может изменить свое положение в социуме, а вместе с этим начнет принадлежать к другому классу. Хорошим примером качественной социальной мобильности может быть банальная история о том, как бедный парень стал миллионером.

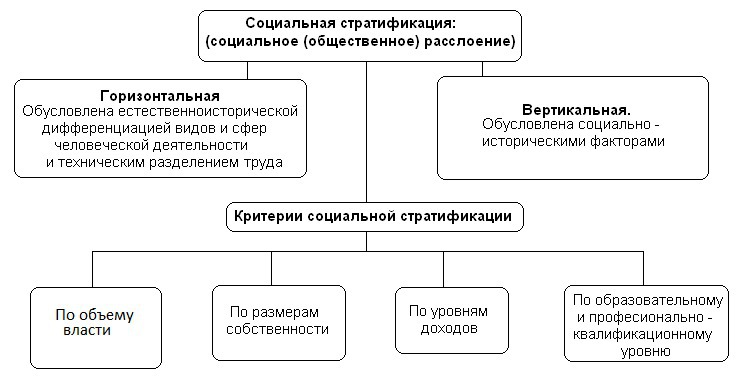

Так же как и общественная стратификация, мобильность имеет свои разновидности. В первую очередь выделяют вертикальную и горизонтальную мобильность.

Особенность социальной стратификации

Одним из признаков и особенностей социальной стратификации состоит в том, что человек может менять свои роли, перемещаться. Такое явление называют социальной мобильностью – перемещение из одной социальной группы в другую. Она имеет две разновидности:

- Горизонтальная: изменение положения в одной и той же страте (Например, директор нефтяной компании стал директором крупного банка)

- Вертикальная: движение по социальной лестнице, причем как вверх, так и вниз -восходящая или нисходящая. (Например, учитель истории стал директором школы – восхождение, или учитель потерял работу и стал безработным – снижение статуса

Что мы узнали?

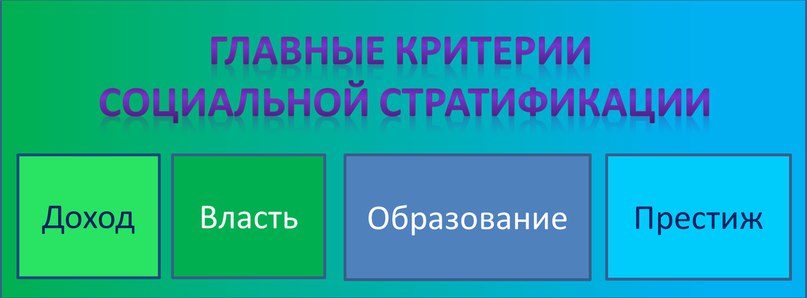

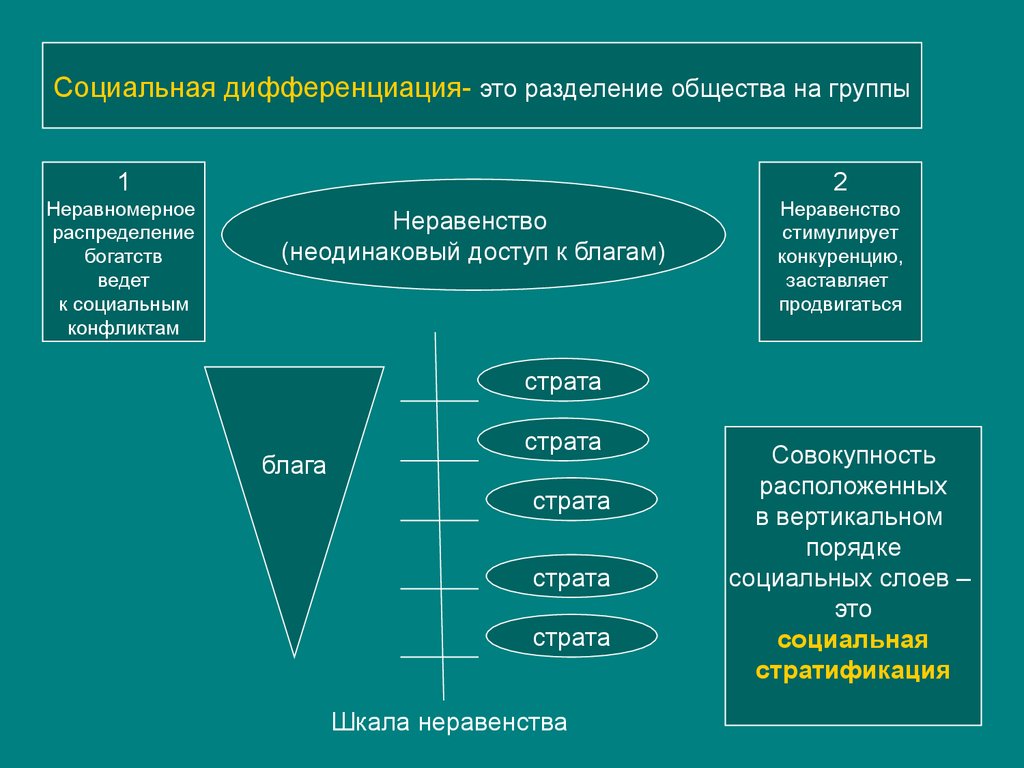

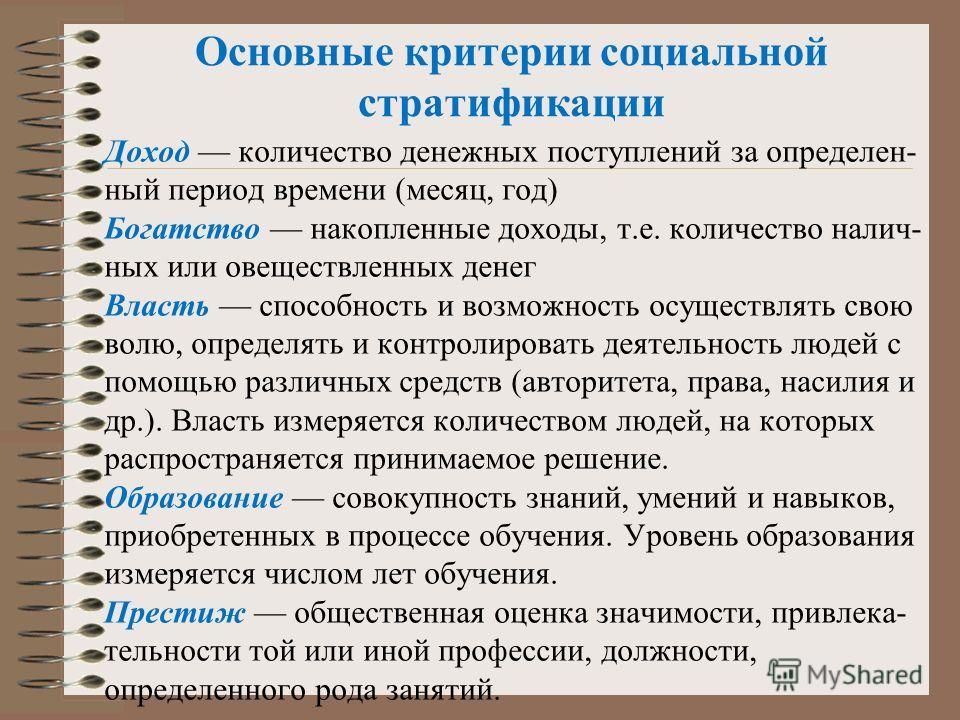

Социальная стратификация общества – это разделение его на отдельные группы. Она имеет особые критерии, такие как власть, доход, образование и престиж. Дифференциация общества появилась давно и продолжает существовать в современном мире. Одним из ее признаков является социальная мобильность, то есть перемещение людей из одной страты в другую.

Тест по теме

-

Вопрос 1 из 10

Понятие социальной стратификации обозначает:

- Разделение общества на группы

- Противопоставление друг другу враждебных групп

- Объединение людей в единой целое

- Резкое ухудшение уровня жизни

Начать тест(новая вкладка)

Социальная стратификация

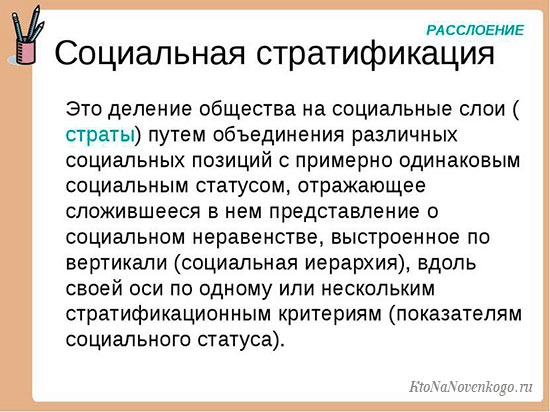

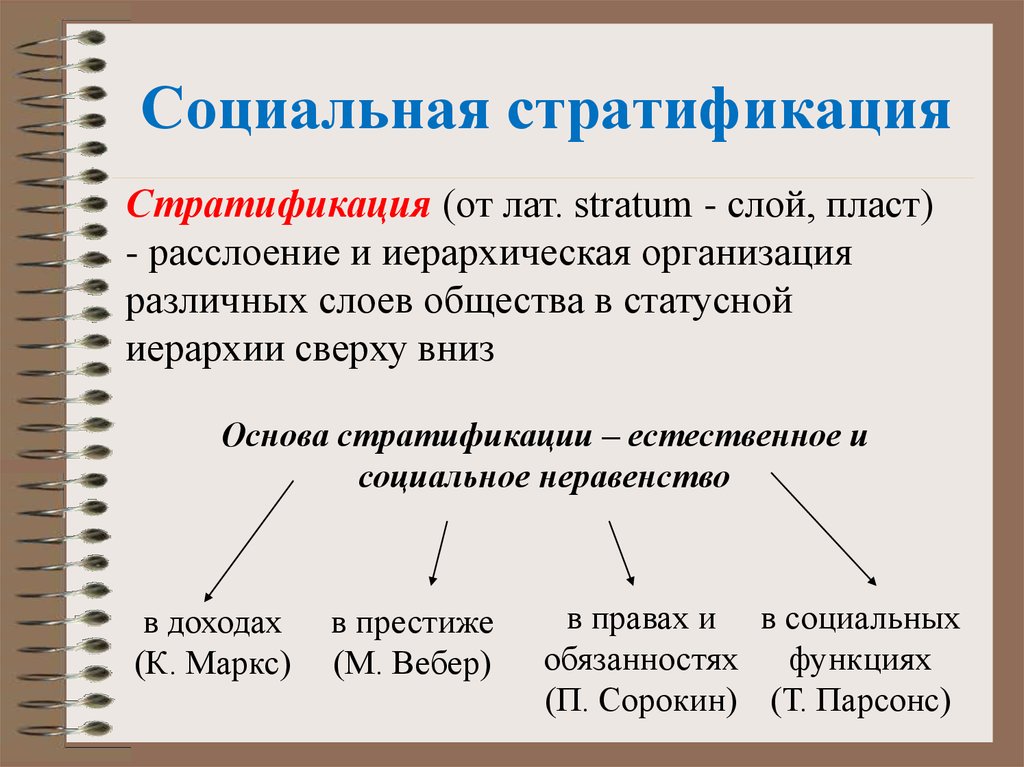

Социальная стратификация – это совокупность социальных групп, расположенных иерархически по критериям социального неравенства, называемых стратами.

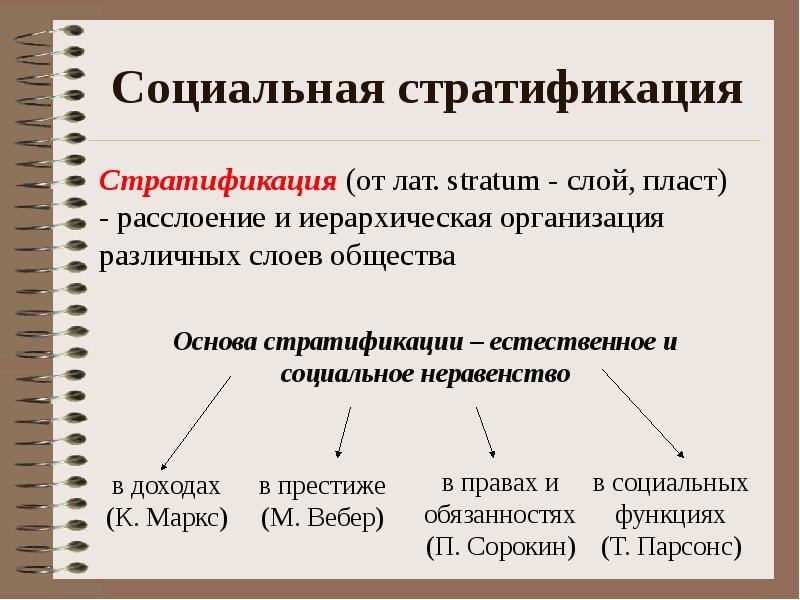

Критериев, по которым общество разделяется на страты, может быть очень много. Разные исследователи выдвигали на этот счет разные теории. Например, К. Маркс считал главным критерием наличие собственности и уровень дохода. М. Вебер к экономическому фактору добавлял еще и социальный статус, престиж, а также принадлежность к власти, политическим партиям.

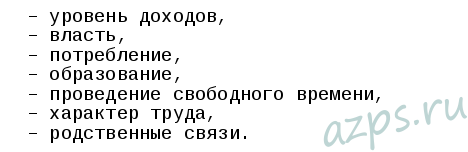

П. Скопин предложил наиболее полный список причин социальной стратификации:

— неравномерность распределения прав и привилегий (этот пункт для современного общества почти не актуален, однако оказывал огромное влияние на разные общества на протяжении почти всей человеческой истории);

— неравномерное распределение ответственности и обязанностей в обществе;

— гражданство;

— род занятий;

— национальная и религиозная принадлежность.

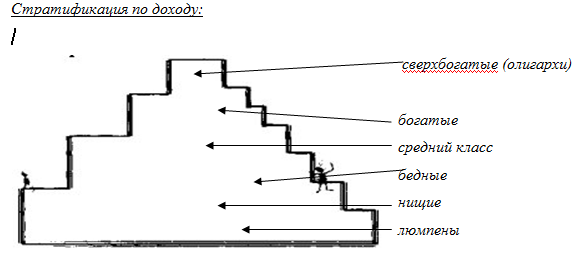

В современном западном обществе в последнее время набирает популярность шестислойная иерархия, основанная на уровне престижа работы и дохода. Согласно ей, общество делится на:

-

Высший класс:

— высший слой высшего класса (люди, владеющие наследственным богатством, в среднем они составляют менее 1% населения страны);

— низший слой высшего класса (люди, которые заработали состояние, в среднем они составляют около 4% населения страны).

- Средний класс:

— высший слой среднего класса (люди, занимающие высокооплачиваемые должности, представители умственного труда или бизнесмены, в среднем они составляют 15 – 25% населения страны);

— низший слой среднего класса (квалифицированные рабочие, например, инженерно-технические работники, менеджеры, они составляют до 40% населения страны).

- Низший класс:

— высший слой низшего класса (неквалифицированные работники, которые занимаются физическим трудом, они составляют 20 – 25% населения страны);

— низший слой низшего класса (безработные, люмпены, они составляют от 5 до 15% населения страны).

Социальное неравенство существует также и между странами. Преодолеть его можно, главным образом предоставив людям возможность перемещаться из одной страны в другую.

Профессиональная стратификация

Это дифференциация (разделение) профессиональных групп людей на слои. Чаще всего в качестве главного признака, позволяющего их выделять, выступает уровень квалификации работников.

Существование этого вида стратификации объясняется тем, что профессия человека, его основная деятельность в обществе требуют от него формирования определенных навыков, приобретения знаний. Так появляется особая социальная группа людей, имеющих схожие социальные роли, стиль поведения, психологические особенности.

Разница между профессиональными группами и особенностями деловых качеств людей может быть очень разной. Например, работа бухгалтера не предполагает постоянного взаимодействия и живого общения с другими людьми, тогда как деятельность журналиста требует регулярно контактировать с другими людьми.

Иными словами, приобщенность к одному делу делает людей похожими друг на друга, что позволяет объединить их в большую группу.

Выделим группы людей, используя критерии профессиональной стратификации:

- элита (Представители власти и другие люди, имеющие самые крупные доходы);

- верхний слой (Крупные бизнесмены, владельцы больших предприятий);

- средний слой (Мелкие предприниматели, квалифицированные работники, офицеры);

- основной, или базовый, слой (Специалисты, их помощники, рабочие);

- нижний слой (Неквалифицированные работники, безработные).

Уровни социальной стратификации

Между различными социальными позициями в социальной стратификации устанавливается определенная дистанция, вследствие чего образуется социальная иерархия из страт. Установлением социальных фильтров на границах, разделяющих социальные страты, достигается неравная возможность для членов общества пользоваться теми или иными ресурсами.

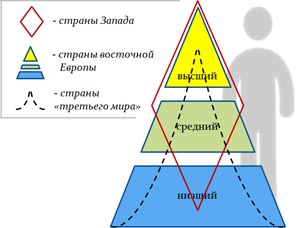

В структуре обществ различных типов элементы социального управления создают трехуровневую пирамиду:

- высшие инстанции государственной власти (правительство центральные учреждения государственного управления);

- власть среднего уровня (бюрократические элементы различных рангов, включая муниципальные власти);

- микроуровень власти (непосредственное руководство отдельными социальными группами или индивидами).

Трехуровневая структура социального управления тождественна всей социальной стратификации, в которой выделяют три основные страты, трактуемые различно разными социологами и учениями:

- I страта – высшая, собственники, классы высокопоставленных профессионалов, брахманы, духовенство;

- II страта – средняя, «стяжательный» класс, класс «полупрофессионалов», кшатрии, аристократия;

- III страта – рабочая, социальный класс, «трудовой» класс, вайшьи, «третье сословие» и т.д.

Трехуровневая структура социальной стратификации показывает общее устройство социальной пирамиды, так как в каждом слое можно выделить другие уровни. Например, в «трудовом» классе П. Сорокин выделяет классы квалифицированного, полуквалифицированного и неквалифицированного труда, в классе полупрофессионалов различает служащих и мелких собственников, в «верхнем» классе – крупных бизнесменов и высших официальных лиц.

У различных авторов дополнительная многоуровневая структура может включать до 6-7 ступеней. Помимо общественных факторов образования, воспитания, политического, экономического, профессионального положения естественным основанием повторяющихся уровней социальной пирамиды выступают факторы психологического содержания (задатки и способности).

Выделение различных уровней социальной стратификации может происходить по разным критериям: по уровням власти, доходов, потребления, характеру труда, знания, проведению досуга; по уровню престижа.

Замечание 2

В ранних обществах структурирование на кланы происходило одновременно с установлением неравенства как внутри кланов, так и между ними. В результате появились посвященные в определенные социальные практики (старейшины, жрецы, вожди) и непосвященные – остальная масса населения, или профаны. В дальнейшем, вследствие дальнейшей стратификации появились касты, сословия, классы.

Выделяют уровни социальной стратификации согласно дихотомической или полихотомической модели. Дихотомическая модель является наиболее простой и позволяет делить общество на элиты и массы. Полихотомическая модель допускает многомерность (разделение по нескольким осям) и вариативность, т.е. сосуществование множества различных стратификационных моделей: квоты, цензы, льготы, ранги и т.д.

Тенденции

Современное государство обязано вести планомерную политику минимизации социальных неравенств. Развитое общество направляет усилия на поддержание высокого уровня жизни населения, сокращение экономического разрыва между богатыми и бедными.

Фото: Pixabay/Free-Photos

Развитые государства придерживаются политики обеспечения социальных гарантий. Для этого создаются льготные условия для ведения малого и среднего бизнеса, предусмотрены специальные режимы налогообложения. Многими странами создаются рабочие места и программы реабилитации для лиц, попавших в сложные жизненные ситуации.

В РФ политика социального развития предполагает множество мер, направленных на нивелирование последствий экономических спадов, структурных изменений в общественном укладе. Это адресные мероприятия. Финансовые вливания нацелены на долгосрочную перспективу.

Особенно интересны национальные проекты, предназначенные для возрождения культурной, интеллектуальной, духовной и прочих социальных сфер. Много внимания уделяется образованию, здравоохранению, помощи многодетным и незащищенным гражданам. Эти и другие меры призваны сократить разрыв между классами.

Интересно, но 43% опрощенных ФНИСЦ РАН считают, что социальная поддержка в стране не поможет сократить неравенство.

Реформы не позволяют избавиться от неравноправия между группами быстро, это долгий процесс, не всегда эффективный.

Сословия

Еще один тип стратификации в обществознании получил название «сословие». Это особая группа людей, чьи правила поведения, повинности и права передаются по наследству. В противоположность кастовой системе стать частью определенного сословия проще, так как это осознанный выбор человека, а не результат фатального стечения обстоятельств. В странах Европы XVIII-XIX века существовала следующая система сословий:

- Дворянство – группы людей с особыми привилегиями, обычно им присваивали разные титулы, такие как герцог, барон, князь и т.д.

- Духовенство – если исключать жрецов, то все остальные, кто служил церкви, считались духовенством. В свою очередь, оно разделялось на два вида: «черное» — вся монашеская братия, «белое» — не монашествующие люди, которые оставались верны церковным догмам.

- Купечество – когорта людей, промышляющих торговлей.

- Крестьянство – люди, у которых основу трудовой деятельности составляло земледелие и сельскохозяйственный труд.

- Мещанство – группы людей, что живут в городах, занимаются ремеслом, торговлей или состоят на службе.

Основания социальной стратификации

- Естественная основа представлена взаимодействием и выстраиванием социальных связей людей в обществе, в ходе чего формируется иерархия, статусные роли и нормы. В обществе выделяют структурные единицы по экономическому, политическому, социальному и др. признакам, которые выражаются в классах, профессиональных группах, институтах и т.д., обладающие характерными чертами социальных ролей и статусов, проявляющихся во взаимодействии по уровню устойчивости.

- Ценностно-символическая представляет наделение смыслом и значением социальные роли, представляя собой инструментально-смысловой орган.

- Понятие меры – организованные социальный связи и ценностные значения. Мотивация представлена действиями, которые находят поощрение и награду, санкции – накладываемые ограничения.

- Биоприродные основания можно представить в виде паразитических отношениях животных и растений, т.е. разграничение функций по иерархическому основанию групп в природе.

- Антропологические основания – демографические показатели, умственное и физическое развитие, этнические стереотипы и семейные связи.

Типы социальной стратификации

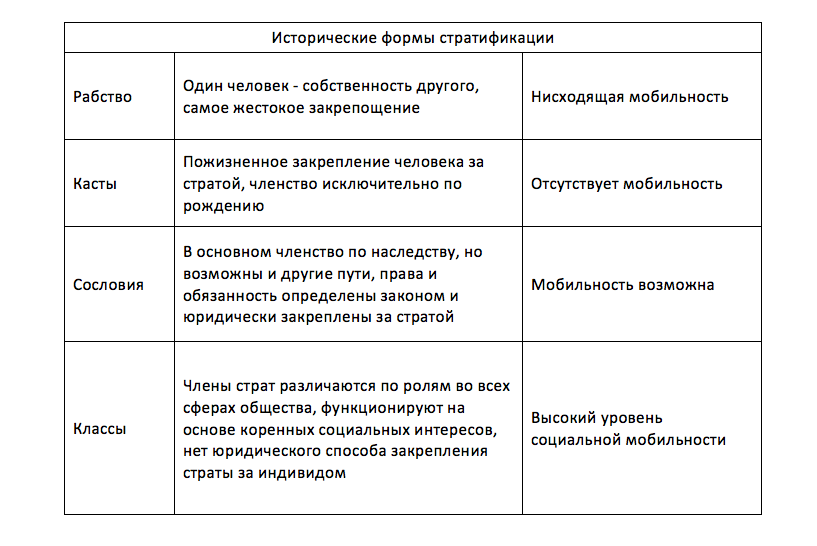

Социальная стратификация подразделяется на четыре основных формы: рабство, сословия, касты и классы. В племенных системах также существует иерархия.

Рабство

Отношения господина и раба были пиком неравенства в истории человечества. Леонард Трелони Хобхаус (британский политик, социолог и журналист) определил раба как человека, которого закон рассматривал как собственность другого.

Рабы сталкивались с бесчеловечным насилием, ужасающими условиями труда, были лишены прав. Жизни рабов естественно сильно контрастировали с жизнями их хозяев или владельцев земли.

Сословия

Это группа в социуме, где главенствовали закреплённые юридические законы и/или обычаи. Права и обязанности определялись законом, освящались религиозной доктриной и передавались по наследству. Эта система включает в себя несколько страт, ей присуще иерархия, которая проявляется в неравенстве положения и привилегий.

Европа была классическим примером сословной организации. Там на рубеже XIV–XV вв. было деление социума на высшие сословия — духовенство и дворянство, и на непривилегированное третье сословие — ремесленники, крестьяне, буржуа, купцы.

В Х–XIII вв. было три преобладающих сословия: крестьянство, духовенство и дворянство. Со второй половины XVIII века в России принято деление на пять сословий: дворянство, духовенство, купечество, крестьянство и мещанство. Сословия стали опираться на земельную собственность.

Социальная мобильность существовала больше внутри сословий, а не между ними, так как существовали достаточно строгие социальные барьеры. В каждом сословии было огромное число чинов, уровней, рангов и профессий.

Кастовая система

Понятие касты связано с этнической или расовой принадлежностью. Считается, что каста имеет религиозное основание.

Такая система первоначально существовала на основе профессионального разделения, которое было дано системой варн во время древнеиндийского ведического периода. Это разделение было связано с рождением человека в конкретной касте.

Это связано с эндогамией (заключение брака внутри одной социальной группы/касты) и наследственностью, которые определяют образ жизни людей в пределах одной касты или суб-касты.

Каста: Существуют четыре основных касты: Брахманы, Кшатрии, Вайшьи и Шудры.

Суб-касты: Они относятся к другим подразделениям или сообществам, существующим в каждой касте.

Классовый подход

Наиболее распространённым в мире делением является система классов, которая основана на экономических факторах и связа с концепцией статуса.

Марксистская теория объясняет противоборствующие классы общества как пролетариат и буржуазия. Марксистская концепция, что применима к капитализму состоит из двух классов:

Капиталисты: владельцы капитала или капиталистический класс.

Рабочие: рабочие или рабочий класс.

Класс, однако, всё ещё определяется на основе владения важнейшими ресурсами (экономическими или политическими) и определяет статус отдельного лица или группы.

Стратификация и мобильность

Человек (группа) может перемещаться от одной иерархической ступени к другой. При этом меняется статус индивидуума, повышается уровень его доходов. Процесс перехода между классовыми позициями называется социальной мобильностью.

Справка. Перемещение возможно как из низшего уровня в средний, так и наоборот. Например, специалист, потерявший работу, в скором времени может лишиться дома, автомобиля, семьи, начать вести нездоровый образ жизни.

В периоды социальных спадов, революций происходит существенное изменение структуры, когда высшие слои свергаются низшими. Появляются новые классы, группы. Во время стабильности изменения возможны с помощью повышения уровня образования.

Справка. При росте количества лиц, относящихся к низшему классу по доходам, повышается степень недовольства в обществе. Маргиналы – это индивидуумы, не могущие привыкнуть к более низкому статусу.

Интересно, что большинство граждан, недовольных своим положением, обвиняет государство и тех, кто успешнее. Проблемы видятся не в отсутствии усилий самого человека, а во внешних факторах. Благополучие воспринимается исключительно как наличие связей и везения, а собственные низкие доходы и рост нищеты – как результат работы власти.

В тоже время, по данным исследования ФНИСЦ РАН, россияне уверены, что государство обязано:

- справедливо распределять ресурсы – 75%;

- бороться с неравенством, а не бедностью – 84%;

- обеспечивать каждому гарантированный доход – 95%.

Перемещение по иерархическим уровням происходит с помощью социальных институтов: вузов, волонтерских отрядов, культурных центров, кружков творчества, др. Возможно эволюционное (планомерное) или революционное (резкое) достижение определенной роли.

Справка. Социальный лифт – механизм смены статуса на уровне власти, богатства, образования, престижа. Нобелевский лауреат Питирим Сорокин обозначил три варианта социзменения: церковь (религию), семью и армию.

Фото: Pixabay/Tumisu

Выделяют мобильность:

- горизонтальную – при смене места работы, должности, но не класса;

- вертикальную – перемещение на более высокую или низкую социальную позицию;

- добровольную, когда лицо сознательно стремится сменить статус;

- вынужденную, происходящую против воли человека;

- межпоколенную, где дети добиваются высоких позиций в отличие от занимаемых родителями;

- индивидуальную – единоличный переход между классами;

- групповую – коллективное изменение статуса.

Социальная стратификация формирует крупные иерархические единицы. Как правило, это происходит по вертикали, поскольку идет интеграция классов, сословий. В отличие от нее мобильность может быть как сверху вниз, наоборот, так и горизонтальной.

В тему! Основы тайм-менеджмента как инструмента управления временем

История появления социальной стратификации

Теория социальной стратификации прошла в своем развитии большой путь, так как это явление имеет достаточно длительную историю:

- В первобытном обществе практически не было стратификации, так как в неравенство еще не приобрело ярко выраженных форм;

- С усложнением общества начали возникать касты, сословия, а затем классы;

- В Европе в XVII – XIX веках на смену феодально-сословному обществу пришли классы. Долгое время существовала сословная иерархия: духовенство, дворянство, крестьянство. Но общество не стоит на месте. Развивалась промышленность, появлялись новые профессии, представители которых уже не вписывались в прежние сословия. Рабочих, предпринимателей не устраивало такое положение, что привело к восстаниям и даже революциям (Например, в Англии и Франции). В результате этих событий появились классы.

В постиндустриальный и современный нам период понятие социальной стратификации не утратило своей значимости, так как структура общества продолжает усложняться.

Типы социальной стратификации

Исторически сложились следующие типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы.

Рабство – это юридическая, социальная, экономическая форма закрепощения, характеризующаяся крайней степенью неравенства и полным бесправием. Исторически рабство эволюционировало. Выделяют две формы рабства: патриархальное рабство (раб обладает некоторыми правами члена семьи, мог наследовать имущество хозяина, вступать в брак со свободными лицами, его запрещалось убивать) и классическое рабство (раб не имел никаких прав, считался собственностью хозяина, которую можно убить).

Касты – закрытые социальные группы, связанные происхождением и правовым статусом. Исключительно рождение определяет членство в касте. Запрещены браки между представителями разных каст. В соответствующую касту человек попадает исходя из того, каким было его поведение в прошлой жизни. Так, в Индии существовала кастовая система, основанная на разделении населения на варны: брахманы (жрецы и ученые), кшатрии (правители и воины), вайшьи (торговцы и крестьяне), шудры (неприкасаемые, зависимые лица).

Сословия – социальные группы, с передающимися по наследству закрепленными правами и обязанностями. Для сословий, состоящих из нескольких страт характерна определенная иерархия, проявляющаяся в неравенстве социального положения и привилегий. Например, для Европы 18-19 вв. характерны следующие сословия: духовенство (служители церкви, культа, искл. – жрецы); дворянство (выслужившиеся чиновники и крупные землевладельцы; показателем дворянства выступал титул – герцог, князь, маркиз, граф, барон, виконт и т.д.); купечество (торговое сословие – владельцы частных предприятий); мещанство – городское сословие (мелкие торговцы, ремесленники, низшие служащие); крестьянство (земледельцы).

Отдельно в качестве сословия выделялось военное сословие (рыцарство, казачество).

Был возможен переход из одного сословия в другое. Браки между представителями разных сословий разрешались.

Классы – большие группы людей, свободных в политическом и правовом отношении, различающиеся по отношению к собственности, уровню материального состояния и получаемых доходов. Историческую классификацию классов предложил К. Маркс, показавший, что основным критерием определения класса выступает положение их членов – угнетаемое или угнетенное:

- рабовладельческое общество – рабовладельцы и рабы;

- феодальное общество – феодалы и зависимые крестьяне;

- капиталистическое общество – буржуазия и пролетариат, или капиталисты и рабочие;

- в коммунистическом обществе классы отсутствуют.

Классы – это большие группы людей, имеющие общий жизненный уровень, опосредованный доходом, властью, престижем.

Высший класс подразделяется на верхний высший (материально обеспеченные лица из «старых семей») и нижний высший (недавно разбогатевшие лица) подкласс.

В среднем классе выделяют верхний средний (квалифицированные специалисты, профессионалы) и низший средний (служащие и квалифицированные рабочие) подклассы.

В низшем классе выделяют верхний низший (неквалифицированные рабочие) и низший низший (маргиналы, люпены) подклассы. В состав низшего класса входят группы людей, не вписавшиеся в структуру общества в силу различных причин. Их представители фактически исключены из социально-классовой структуры, поэтому называются деклассированными элементами.

Деклассированные элементы – люмпены (попрошайки и бродяги, нищие), маргиналы (лица, лишившиеся социальных характеристик – согнанные с земель крестьяне, бывшие рабочие заводов и др.).

Стратификация в науке

Стратификация (в геологии) — действие или эффект стратификации. Размещение на перекрывающиеся слои: расслоение отложений (стратификация отложений или образований).

Стратифицировать — лат. stratu — стлать, застилать, покрывать, расстилать, приготовлять, мостить e facio — делать, совершать.

В геологии — расположение перекрывающимися слоями, например: вода стратифицирует (расслаивает) эту землю.

Стратиграфия (лат. stratu — слой и гр. γράφω — писать, записывать) — отдел геологии, который занимается формированием и расположением стратифицированных ландшафтов, изучает строение горных пород.

В радиологии — метод томографии, при котором ампула остаётся зафиксированной.

Происхождение термина

Слово «стратификация» первоначально употреблялось геологами. Оно обозначало слои различных пород: плодородный слой, глина, песок и так далее. Затем это понятие было перенесено в социологическую науку. Так появилось понятие горизонтальной социальной стратификации, и теперь мы представляем человеческое общество, наподобие строения Земли, в виде слоев.

Разделение на страты происходит по таким критериям: доход, власть, престиж, уровень образования. То есть общество делится на группы по следующим основаниям: по уровню дохода, по возможности управлять другими людьми, по уровню образования и по престижности (авторитету).

Классы

Большие, включающие много представителей страты называют классами, которые подразделяются на слои. Например, класс богатых делится на верхний и нижний (В зависимости от доходов – очень большие и поменьше).

Под доходом понимают то количество денежных средств, которое получает человек за определенное время. Как правило, деньги тратятся на удовлетворение потребностей человека, его семьи. В том случае, если доход растет, и деньги не успевают тратиться, происходит накопление, которое в результате ведет к богатству.

Образование

Этот критерий измеряется количеством лет, которые человек потратил на обучение. К примеру, если для ученого – это 20 лет, то для рабочего всего 9.

Власть

Получая властные полномочия, человек открывает для себя возможность навязывать свою волю, решения. Причем власть может распространяться на разное количество людей. Приведем примеры, которые характерны для современного российского общества. Указы президента Российской Федерации обязательны для всех жителей нашей страны, а распоряжения директора частной фирмы «Компьютер-Доктор» – только для его подчиненных.

Престиж

Под этим понятием подразумевается уважение к статусу человека, его положению. Например, в российском обществе престижными профессиями считаются банкир, юрист, врач, но не пользуются уважением дворник, водитель, сантехник.

Что означает «стратификация» в разных сферах

В этих смыслах понятие стратификации употребляется, в частности:

- в менеджменте – как деление крупной структуры на несколько мелких (к примеру, подразделение административных округов на районы или микрорайоны);

- в геологии – как методика определения слоев в природных ресурсах (в атмосфере, в естественных водоемах, в земной коре, в осадочных породах и т.д.);

- в языкознании – как разделение лексических особенностей какого-либо языка по определенному признаку (структуре, составу, хронологии, заимствованиям, стилистической окраске, жанру и т.д.);

- в статистике – как методика отбора определенных выборок для обеспечения большей точности данных;

- в математике – как процесс разложения любого последовательного назначения чисел на определенные подмножества в зависимости от целей;

- в медицине – как «рассортировка» пациентов на подгруппы, исходя из рисков развития каких-либо осложнений.

Чтобы добиться увеличения процента всходов и сокращения времени прорастания, семена помещают во влагоемкий субстрат и обеспечивают им стабильно низкую температуру (около 3-5 °C) на протяжении двух-трех месяцев.

Благодаря вот такому продолжительному выдерживанию в условиях влажности и холода для семян создаются благоприятные факторы, способствующие естественному «пробуждению» и полноценному развитию ростков.