Типы анафоры

Самые ранние анафоры относятся ко II—III веку. Постепенно из множества анафор древней Церкви сложились три типа:

- Александрийско-римский тип — к нему относятся анафоры римского и амвросианского обрядов, а также ряд анафор коптского и эфиопского обрядов.

- Западно-сирийский тип — анафора Апостола Иакова и несколько других анафор сиро-антиохийского и маронитского обрядов; обе анафоры византийского обряда (Иоанна Златоуста и Василия Великого), анафора армянского обряда; анафоры галликанского и мосарабского обрядов; несколько анафор коптского и эфиопского обрядов.

- Восточно-сирийский тип — анафоры халдейского и малабарского обрядов (Аддая и Мария, Феодора Мопсуестийского, Нестория).

После второго Ватиканского собора в богослужение латинской литургии вдобавок к традиционной для латинской церкви анафоре римского канона (она же первая Евхаристическая молитва) были добавлены ещё три анафоры: вторая, взятая из апостольского предания Ипполита Римского; третья — западно-сирийского типа, близкая к анафоре галликанского обряда и четвёртая, близкая к восточной анафоре св. Василия Великого.

Особенностью западных анафор является их большая вариативность, анафора (особенно префация) сильно меняется в зависимости от текущего празднества, дня недели и т. д. Галликанский и мосарабский обряды оставляют лишь малую часть анафоры неизменной.

Восточные анафоры, в том числе и анафоры Иоанна Златоуста и Василия Великого, используемые в православии и грекокатолицизме, более постоянны, изменению подлежит лишь небольшая их часть.

В ходе английской Реформации анафора англиканской литургии претерпела значительные изменения по сравнению с первоначальным каноном римской мессы: из интерцессий исключены призывания святых, изъято упоминание о бескровной жертве и проч. (см. Литургия (в Англиканской церкви), «39 статей», «Книга общих молитв») Под влиянием Оксфордского движения XIX века и интенсивных православно-англиканских дискуссий рубежа XIX — XX веков англиканский евхаристический канон впитал в себя ряд элементов литургий римского и византийского обрядов (в частности, в нём появилась эпиклеза).

Лютеранская анафора имеет формулу PSEA, где после префации, следует санктус, затем эпиклесис, затем анамнесис. Интерцессия как часть анафоры отсутствует, а её текст перенесен в молитву верных.

Значение и примеры анафоры в литературе

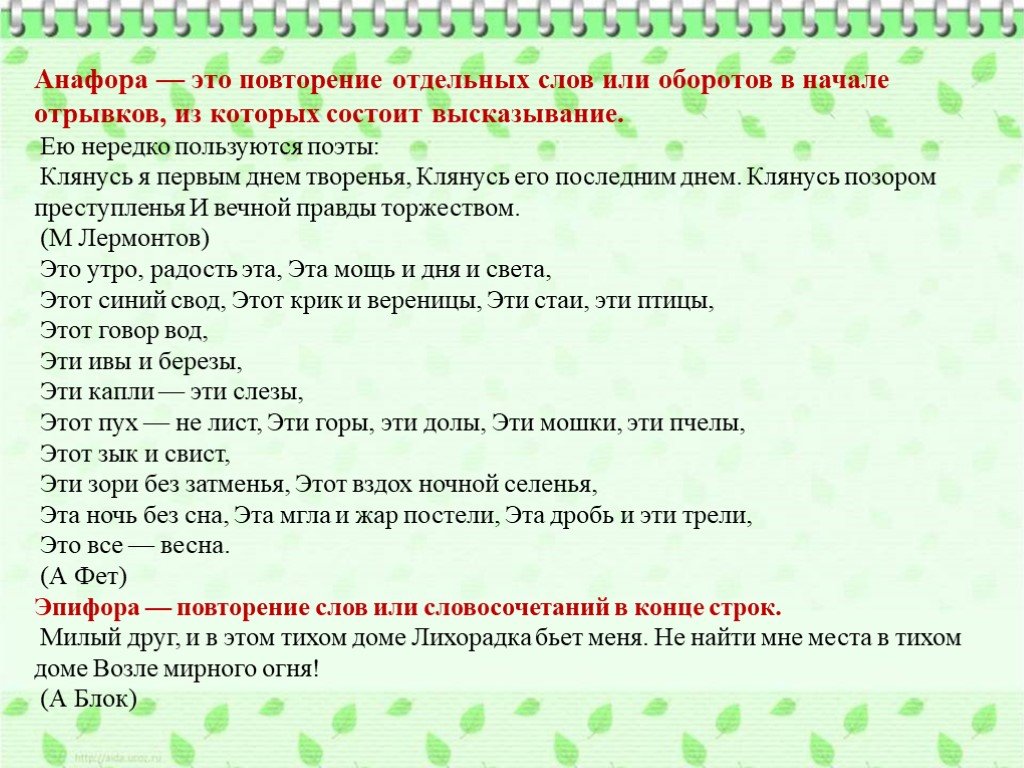

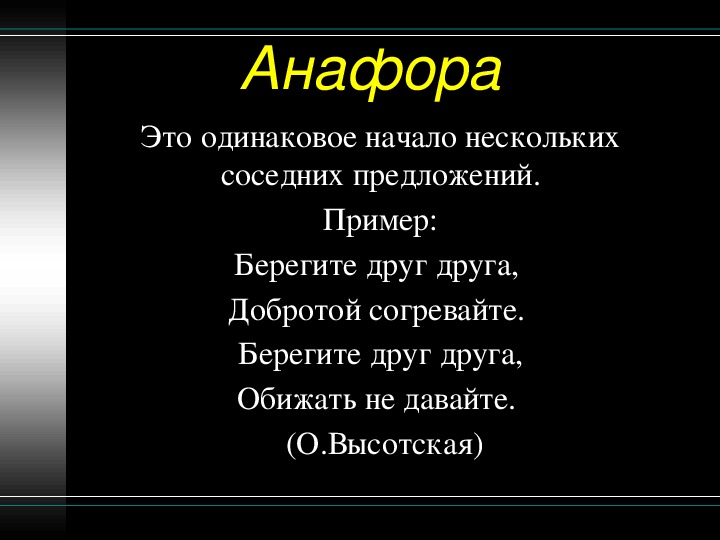

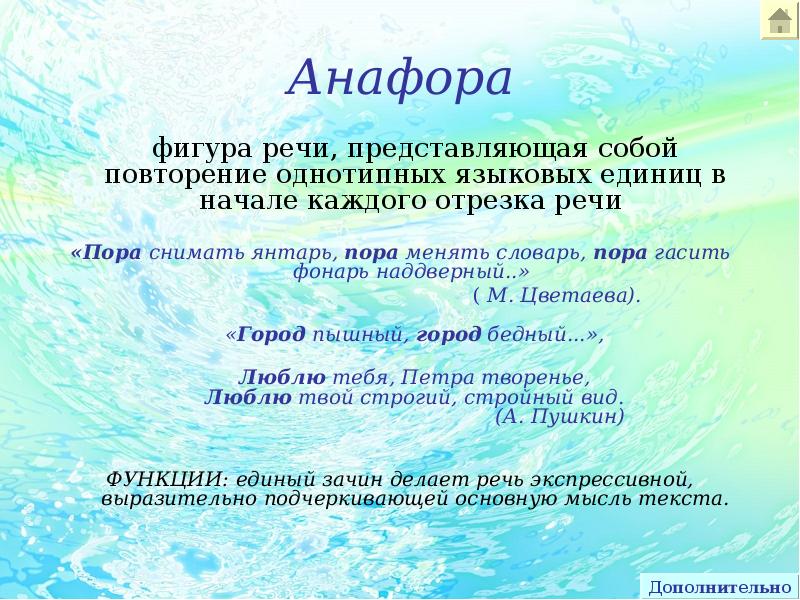

Анафора в литературе – это фигура художественной речи, литературный прием, в основе которого лежит похожесть слов в прозаических отрывках и стихах, повторяющихся в словах, словосочетаниях, звуках, синтаксических построениях и морфемах в начале частей сложных предложений, строф, фраз, абзацев и периодов.

Примеры:

В произведениях такого рода стилистический прием используется с целью эмоционально воздействия на читателя, часто это выражается в возвышении тона, а также путем логического и смыслового выделения важных мыслей, которые объединяют в одно целое различные по строению и синтаксическому уровню подобранных конструкций.

Также стилистическая фигура рассматривается как вид слитного предложения

. В старо-германской поэзии этот оборот речи встречается в качестве формы связи некоторых предложений или частей предложения и образует так называемый «анафорический трёхсложник». Также существует связь анафоры с такой риторической фигурой, как градация; в данном случае в литературных приемах отмечается постепенное повышение эмоционального характера речи (например: «умирает скотина, умирает друг, умирает и человек»

).

В прозаической речи она тесно связана с формами прощания и приветствия. Поэты и прозаики эти формы называют анафорическими; часто они проявляются в подражании народного значения и в произведениях писателей нового времени.

Стоит отметить и историко-культурную основу данного литературного приема. Важным оборотом речи издавна считалось похожее обращение к властителям, богам или заседающим вместе

; ко всем обращались одинаково, чтобы никого не разгневать (например,

на собрании, на званом пиру или на суде говорили: «достопочтеннейшие, уважаемые, высокоучёные, благомудрые господа

бургомистры и ратманы

»; «почтеннейшие, именитые и предусмотрительные господа эльтерманы и старики

» и т.п.).

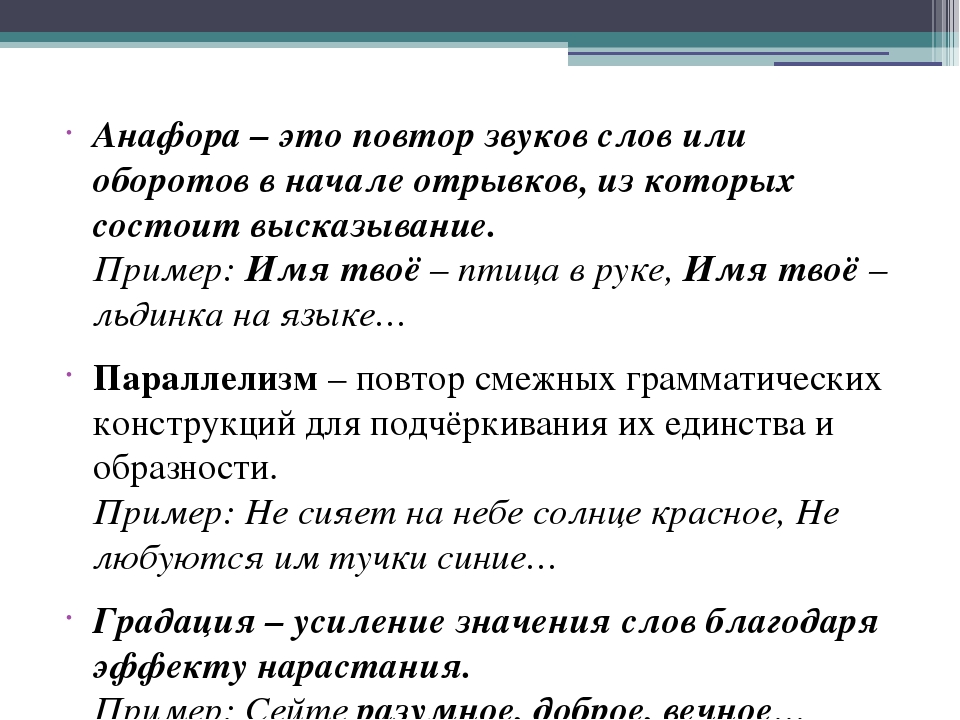

Стилистические фигуры

– фигуры речи, усиливающие ее воздействие благодаря определенным синтаксическим построениям, но не привносящие нового содержания.

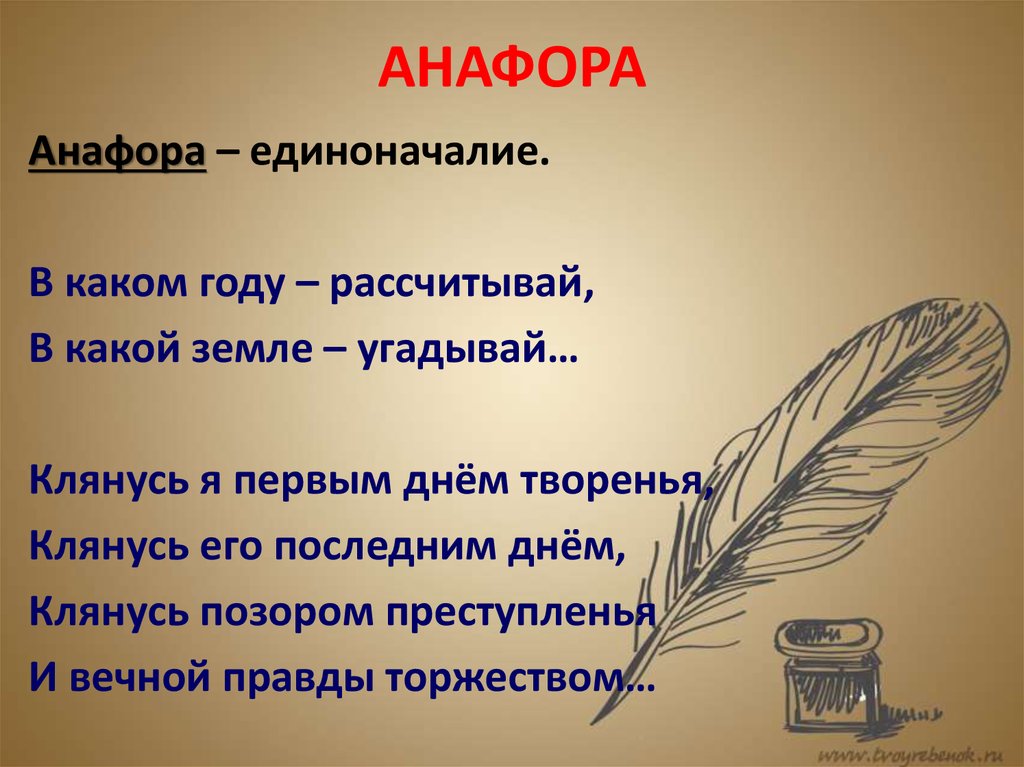

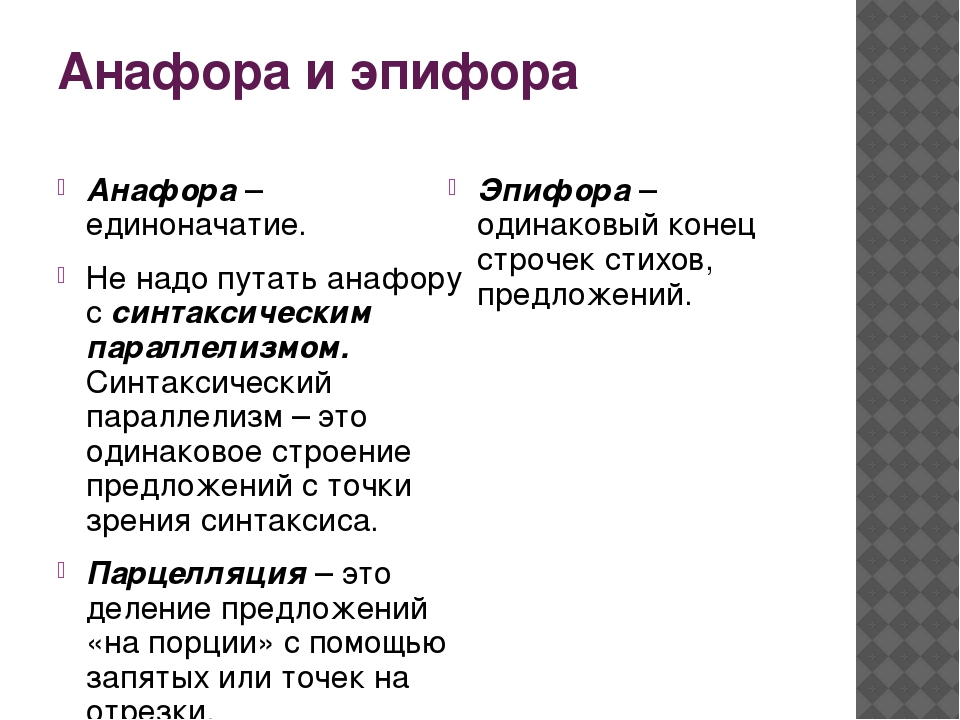

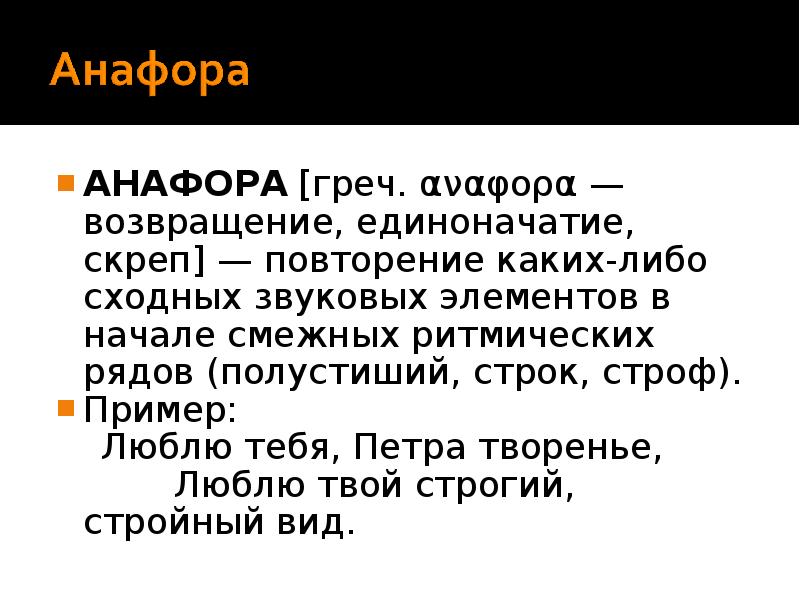

АНАФОРА

— единоначатие, повторение определенного слова или отдельных звуков в начале нескольких строф, стихов или полустиший.

АНАФОРА

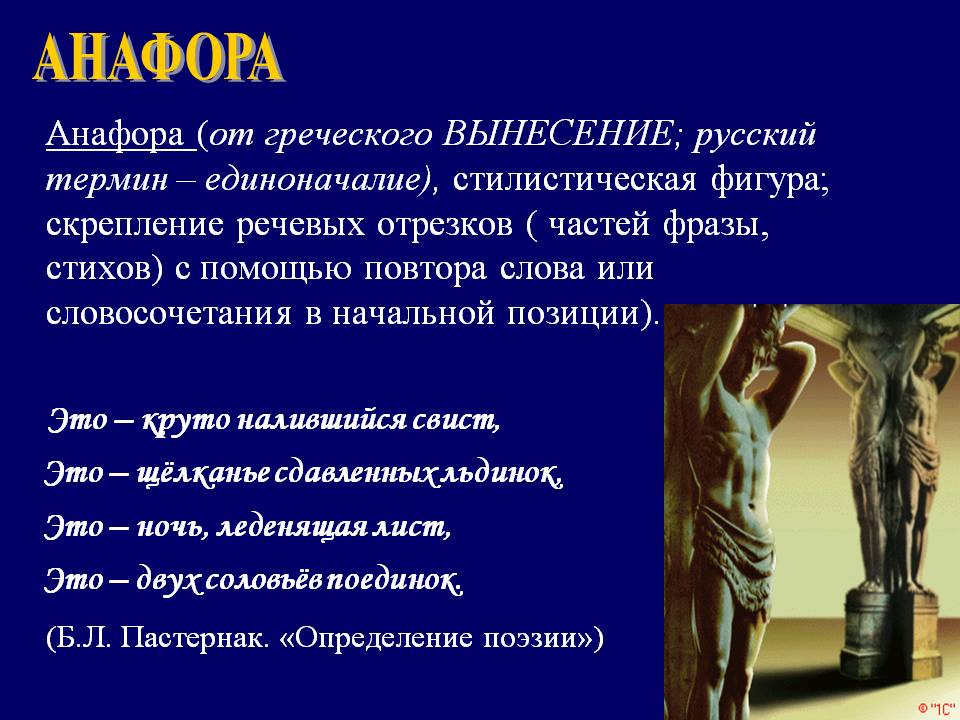

(греч. anaphora – вынесение; русский термин – единоначатие) – стилистическая фигура; скрепление речевых отрезков (частей фразы, стихов) с помощью повтора слова или словосочетания в начальной позиции.

Например:

Это

– круто налившийся свист,Это

– щёлканье сдавленных льдинок,Это

– ночь, леденящая лист,Это

– двух соловьёв поединок.

(Б. Л. Пастернак, «Определение поэзии

»)

Анафора

, как и вообще всякого рода повторения отдельных слов или выражений, независимо от местоположения их, придает часто стиху остроту и выразительность, подчеркивая известные моменты подобно руководящему мотиву (лейтмотив) в музыкальном произведении.

Так, в строфе Блока: Опять

с вековой тоскоюПригнулись к земле ковыли,Опять

за туманной рекоюТы кличешь меня издали…

–

анафорическое «опять

» в первом и третьем стихе строфы оттеняет «вековечность

» русской тоски и несмолкаемость голоса, который зовет куда-то поэта.

Другим примером анафоры могут быть:

1) анафорическое «сумрак

» в полустишиях тютчевского стиха:

«Сумрак

тихий, сумрак

сонный

», где повторением слова «сумрак

» поддерживается определенное мелодическое воздействие стиха или

2) анафорическое «край

» или приближающиеся к полной словесной анафоре «эти

» и «эта

» в знаменитой строфе Тютчева: Эти

бедные селенья,Эта

скудная природа — Край

родной долготерпенья,Край

ты русского народа.

Расположением в этой строфе анафор в начале каждой пары стихов Тютчев, конечно, подчеркивает, что именно «эти селенья

» и «эта природа

», родной ему край — Россия.

Примеры анафоры в стихах

Многие поэты при создании своих знаменитых произведений часто прибегали к использованию анафоры. Например, Анна Ахматова в стихотворении «Перед весной бывают дни такие» часто употребляет союз «и». Таким способом поэтесса передает свои эмоции, ощущаемые в данный момент:

Алекандр Блок в цикле стихотворений «На поле Куликовом» использует лексическую анафору, повторяя слово «опять».

Пример:

Борис Пастернак в своем знаменитом стихотворении «Июль», прибег к использованию синтаксической анафоры, повторяя конструкцию «по дому бродит»:

Одним из самых ярких примеров использования анафор разных видов является творчество А. Фета. В своих стихах автор часто прибегают к использованию различных видов анафор, а иногда в одном произведении комбинирует несколько.

Например:

В этом стихотворении Фет сочетает два вида анафор: лексическую «почему» и интонационную, поскольку каждая новая строфа начинается с вопроса.

Возможно, Вас заинтересует, что такое диафора.

Что такое анафора

Одной из фигур в русском языке является анафора. Само слово родом из греческого языка, и означает оно «повторение». Обычно используется в начале строк, а также строф. В отличие от других стилистических средств языка и тропов, эта фигура имеет свое строгое местоположение – начальную позицию.

Википедия дает определение этой фигуре речи и поясняет, что это и для чего она применяется.

Анафора в стихах придает поэтической речи остроту и ритмичность, мелодичность и выразительность, служит лейтмотивом произведения, звучит, как своеобразный страстный голос автора. С помощью этой фигуры подчеркиваются мысли, кажущиеся наиболее значимыми для писателя.

Анафора

Метафора

Анафора, являясь ярким примером фигуры, может быть противопоставлена метафоре как представителю так называемых троп. То есть на сцену выходит переносное значение слов и выражений. Это как раз тот механизм, благодаря которому любой язык начинает играть всеми своими яркими гранями, представляя собой великолепное средство для выражения абсолютно любой фантазии. Анафора, примеры которой мы вкратце рассмотрели, по сути, является средством создания ритмики в языке. Метафора же позволяет развивать язык, делать его ярче, богаче, глубже и так далее. Нет пределов для языка, активно использующего метафору как средство саморазвития.

Вообще об этом инструменте можно отдельно сказать очень много. Напомним лишь основное определение. Метафора – это использование слов или словосочетаний в переносном смысле. По сути, это постоянная игра ассоциаций, которая позволяет создать всю затейливую структуру любого языка. Без метафоры язык повествования сух и скучен, а поэзию без этого инструмента представить просто невозможно

Поэтому его важность подчеркивают все исследователи, отводя метафоре центральное место в слаженном хоре троп

Примеры анафоры в литературе 20 века

Поэт Б. Пастернак свое импрессионистическое стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать» создал под впечатлением и в порыве души, используя назывные и безличные предложения. В этой лирической миниатюре предложения соединены повторами «достать» (чернил и пролетку). Чувствуется легкость, сиюминутное впечатление от вида весеннего дня.

В стихотворении «Зимняя ночь» строка «свеча горела на столе» звучит лейтмотивом. Автор, вопреки всему враждебному на земле и бушующей стихии за окном, утверждает любовь двух сердец. Свеча у поэта – символ человеческой жизни. В другом стихотворении «Снег идет» поэт использовал анафору «снег идет», она повторяется почти в каждой строфе и звучит медитативно, задумчиво, утверждая красоту миропорядка.

В творчестве М.Цветаевой есть стихи, посвященные любимым поэтам. Поэтесса считала А. Блока своим учителем, для нее он был воплощением идеала. Уже в первом стихотворении цикла «Стихов о Блоке» она с трепетом воспринимает звук имени любимого поэта. Повторением фразы «Имя твое…» усиливается чувство восхищения талантом Блока, подчеркивается, сколько сокровенного даже в звучании имени учителя.

У И. Бунина стихотворение философского содержания «Старая яблоня» состоит из шести строк. Первые две строки его начинаются с повторения слова «вся». Применение такого единоначатия в начале строфы усиливает выразительность, помогает представить картину старой яблони целиком в белом цвету.

В «Заповеднике» у Высоцкого применен повтор фразы в начале строки «сколько их в кущах…» и слова «сколько». Употреблением этих повторов поэт выражает возмущение по поводу большого масштаба истребления животных людьми.

Виды эпифоры: грамматическая, лексическая, риторическая

Эпифора, как и анафора, бывает различной — повторяться могут не только слова, но и звуки, обороты речи, риторические фигуры и т.п.

Подробнее читайте в статье: Что такое анафора. Виды и примеры анафоры

Грамматическая эпифора — это повторение словоформ и звуковых рядов. По сути, любая идеальная рифма является грамматической эпифорой:

Лексическа (словесная) эпифора — повторение одних и тех же слов, это частный случай лексического повтора.

В стихах лексическая эпифора превращается в тавтологическую рифму — когда рифмуются одинаковые слова:

Риторическая эпифора -повторение восклицаний и других риторических оборотов.

Развернутая эпифора содержится в пушкинском стихотворении «Моя родословная». Каждую строфу Пушкин заканчивает одним и тем же словом, иронически называя себя мещанином, а не дворянином: «И я родился мещанин», «Я просто русский мещанин» и т.п.

Эпифора в чистом виде употребляется реже, чем анафора. Но в ослабленном варианте (параллелизм синонимов или грамматических форм) — гораздо чаще, отмечал литературовед Михаил Гаспаров.

Структура анафоры

Во время чтения священником тайных молитв анафоры, хор поёт песнопение «Милость мира», которое в разных христианских конфессиях может иметь существенные отличия. Несмотря на большое разнообразие христианских литургических чинопоследований, во всех анафорах можно выделить общие части:

- Вступительный диалог (Sursum corda) — диалог, состоящий из возгласов священника и ответов народа;

- Вступление (Praefatio) — начальная молитва, содержащая славословие и благодарение Богу (обычно обращена к Богу-Отцу). Как правило, через воспоминание ангельского служения и служения святых (в византийской литургии на церковно-славянском языке возглас священника: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще») предваряет Sanctus;

- Серафимская песня (Sanctus) — гимн «Свят, Свят, Свят…»;

- Установление и Воспоминание (Institutio и Anamnesis) — воспоминание Тайной Вечери с произнесением тайноустановительных слов Иисуса Христа и воспоминанием домостроительства спасения;

- Эпиклеза, Призывание (Epiclesis) — призывание Святого Духа на Дары или иная молитва, содержащая прошение об освящении Даров;

- Ходатайство (Intercessio, Интерцессия) — ходатайственные молитвы за живых и усопших, Церковь, а также весь мир, с воспоминанием Богородицы и святых;

- Заключительное славословие.

Порядок частей в различных анафорах может быть разным:

- В литургиях западно-сирийского, византийского и армянского обрядов тип анафоры — PSAEJ, где P-префация, S-Санктус, A-анамнесис, E—эпиклеза, J—интерцессия.

- Александрийские (коптские) анафоры имеют тип PJSAE.

- Восточно-сирийский (халдейский) обряд имеет тип PSAJE.

- Структура традиционной римской анафоры описывается формулой PSEJAJ, то есть содержит две интерцессии. Некоторые исследователи подчёркивают, что в римской анафоре есть и второй эпиклесис, причастный, с его учётом формула будет выглядеть как PSEJAEJ.

Анафора в литературе. Примеры

Я пришел к тебе с приветом,Рассказать, что солнце встало,Что оно горячим светомПо листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,Весь проснулся, веткой каждой,Каждой птицей встрепенулсяИ весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,Как вчера, пришел я снова,Что душа все так же счастьюИ тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюдуНа меня весельем веет,Что не знаю сам, что будуПеть — но только песня зреет.Афанасий Фет

Край ты мой заброшенный,Край ты мой, пустырь,Сенокос некошеный,Лес да монастырь.Сергей Есенин

Быть может, вся Природа — мозаика цветов? Быть может, вся Природа — различность голосов? Быть может, вся Природа — лишь числа и черты? Быть может, вся Природа — желанье красоты?Константин Бальмонт

Ко мне приплывала зеленая рыба, Ко мне прилетала белая чайка, А я была дерзкой, злой и веселой И вовсе не знала, что это — счастье.Анна Ахматова

Пляшет перед звездами звезда,Пляшет колокольчиком вода,Пляшет шмель и в дудочку дудит,Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле,Плачет погорелец на золе,Плачет мать над люлькою пустой,Плачет крепкий камень под пятой.Арсений Тарковский

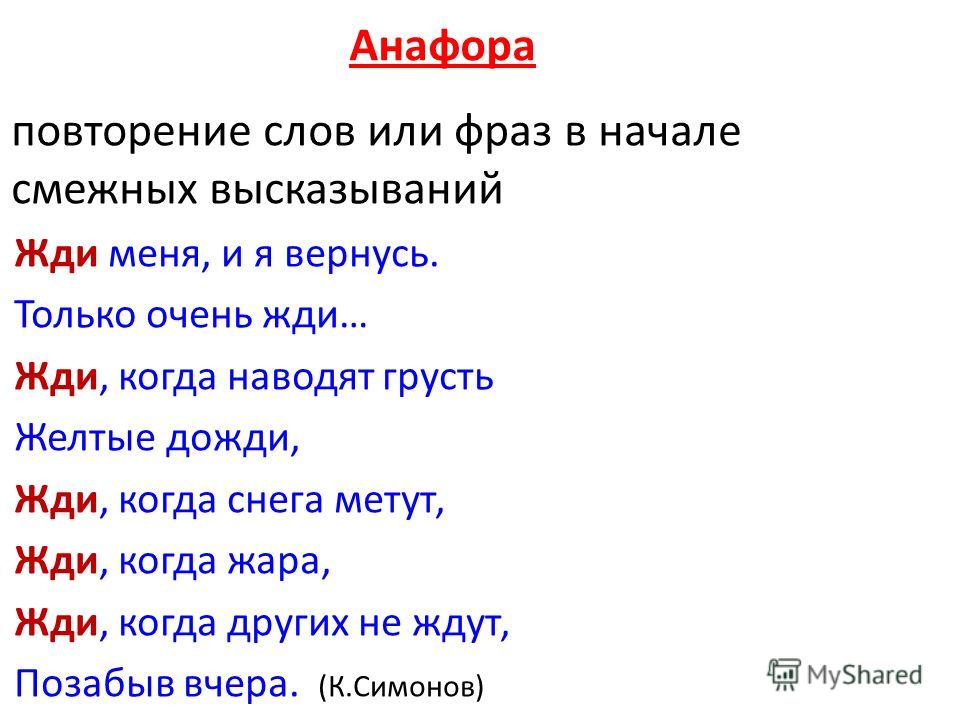

Жди меня, и я вернусь.Только очень жди,Жди, когда наводят грустьЖелтые дожди,Жди, когда снега метут,Жди, когда жара,Жди, когда других не ждут,Позабыв вчера.Жди, когда из дальних местПисем не придет,Жди, когда уж надоестВсем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,Не желай добраВсем, кто знает наизусть,Что забыть пора.Пусть поверят сын и матьВ то, что нет меня,Пусть друзья устанут ждать,Сядут у огня,Выпьют горькое виноНа помин души…Жди. И с ними заодноВыпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,Всем смертям назло.Кто не ждал меня, тот пустьСкажет: — Повезло.Не понять, не ждавшим им,Как среди огняОжиданием своимТы спасла меня.Как я выжил, будем знатьТолько мы с тобой, -Просто ты умела ждать,Как никто другой.Константин Симонов

Измучась всем, я умереть хочу.Тоска смотреть, как мается бедняк,И как шутя живется богачу,И доверять, и попадать впросак,И наблюдать, как наглость лезет в свет,И честь девичья катится ко дну,И знать, что ходу совершенствам нет,И видеть мощь у немощи в плену,И вспоминать, что мысли замкнут рот,И разум сносит глупости хулу,И прямодушье простотой слывет,И доброта прислуживает злу.Измучась всем, не стал бы жить и дня,Да другу трудно будет без меня.Уильям Шекспир (перевод Бориса Пастернака)

Будет ласковый дождь, будет запах земли,Щебет юрких стрижей от зари до зари,И ночные рулады лягушек в прудах,И цветение слив в белопенных садах.

Огнегрудый комочек слетит на забор,И малиновки трель выткет звонкий узор.И никто, и никто не вспомянет войну -Пережито-забыто, ворошить ни к чему.

И ни птица, ни ива слезы не прольет,Если сгинет с Земли человеческий род.И весна… и весна встретит новый рассвет,Не заметив, что нас уже нет.Сара Тисдейл (перевод Льва Жданова)

Анафоры бывают разными

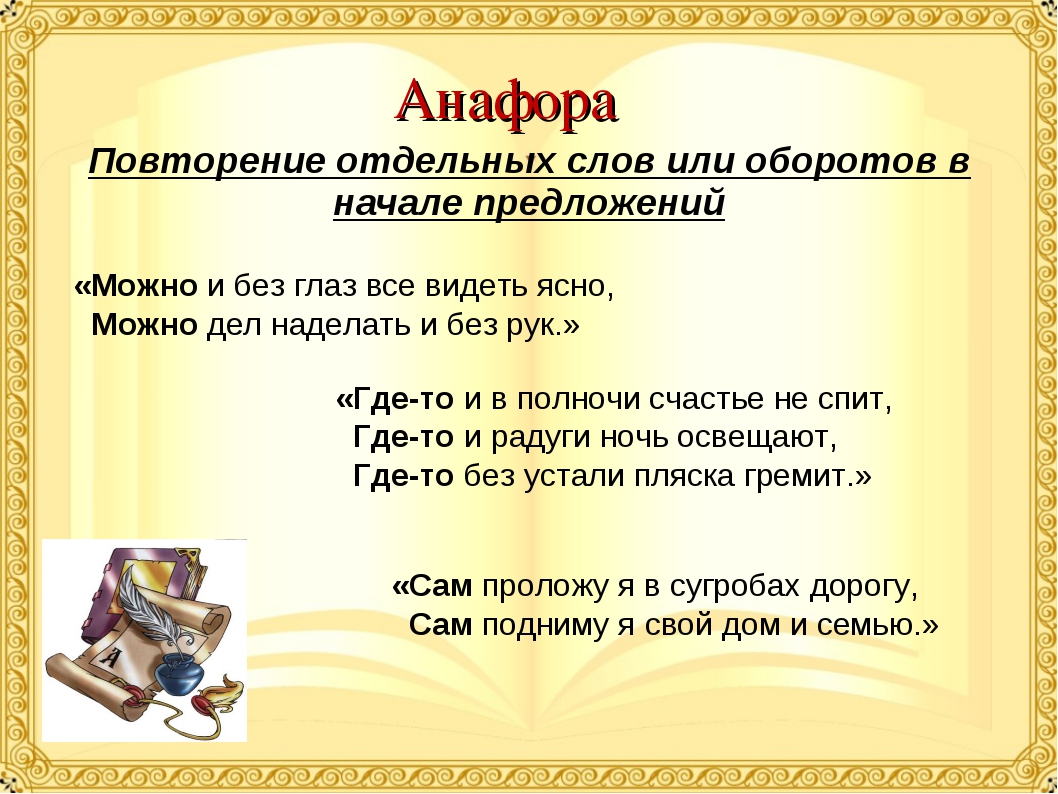

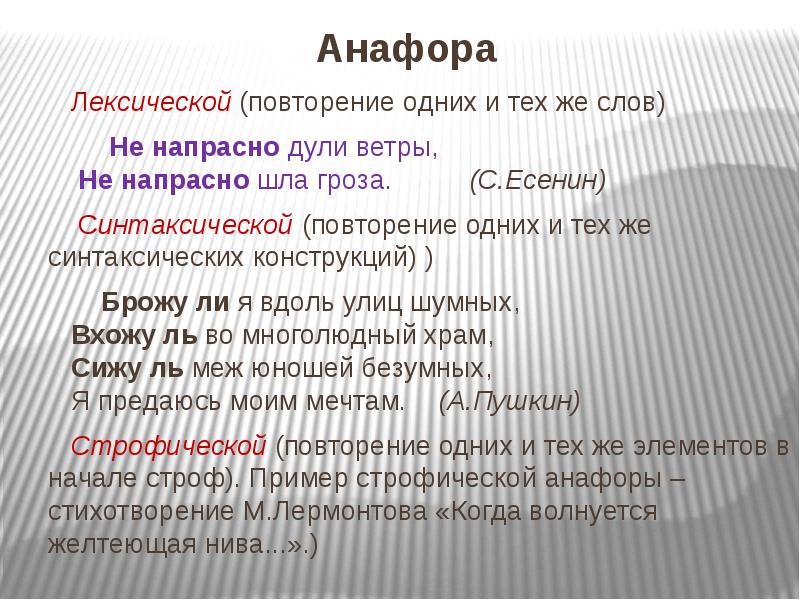

Языковеды различают их по тому, что именно в них повторяется. Основные разновидности анафор:

Звуковая – дублируются звукосочетания:

Морфемная (повторяются значимые части слов – корни, префиксы):

Лексическая анафора повторяет слова:

Синтаксическая анафора использует одни и те же словесные конструкции:

Строфическая анафора ставит одинаковые слова в начале каждой строфы или (в прозаическом тексте) предложения. К примеру, в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…».

Иногда автор сочетает анафоры сразу нескольких типов – скажем, строфическую и синтаксическую.

Для чего это делают?

Анафора нужна, чтобы выделить основные мысли и сделать текст более ярким и выразительным. Повтор придаёт ему эмоциональность, взволнованность

Вспомните: именно в таком состоянии вы иногда непроизвольно повторяете то, что для вас особенно важно. Это словно подчеркивание слов на письме не одной, а двумя линиями

Или повторяющаяся мелодия в музыке (лейтмотив), саундтрек в кинофильме

Анафора, как сейчас говорят, «цепляет», помогает задеть какие-то струны в душе слушателя/читателя, привлечь его внимание к важнейшим местам текста. Вот, например:

Казалось бы, простое повторение одного и того же коротенького «жди». Но какой сильный эффект достигается этим! Сразу чувствуешь, что ожидание может казаться бесконечно долгим и очень трудным.

Что такое анафора

Это стилистическая фигура, которая с греческого переводится буквально как «восхождение». Суть ее в том, что сродные или схожие звуки, слова или их сочетания повторяются в начале каждого параллельного ряда. А если чуть проще, то в качестве примера можно взять стихотворение, тогда параллельными рядами будут просто его строки, которые, если разговор об анафоре, будут начинаться как-либо единообразно.

В связи с тем фактом, что при образовании данной стилистической структуры могут использоваться звуки, слова и целые словосочетания, выделяют довольного много разновидностей такого явления, как анафора.

Инверсия

Стоит подчеркнуть, что данная стилистическая фигура относится скорее к области риторики, поскольку сам прием, который, кстати, переводится с латыни как «переворачивание», относится больше к языку и его особенностям. Так называемые аналитические языки, вроде английского, где слова в предложении располагаются в соответствии с установившимися нормами, не склонны использовать инверсию. А вот русский и некоторые другие – совсем другое дело. Здесь нет такого определенного распорядка, поэтому перемешивание слов в предложении приводит к занимательным явлениям, которые и называются, по сути, инверсиями. Таким образом, определение этого термина – это нарушение порядка слов в предложении с целью создания выразительности языка. Характерно как для поэзии, так и для прозы.

Когда мы обсуждали, что такое анафора, мы склонялись к ритмике языка, и это объединяет рассматриваемые понятия. Однако место последней большей частью в поэзии. А вот инверсии позволяют делать действительно поразительные эффекты, в том числе и в рамках использования прозы. И наконец, еще одну стилистическую фигуру речи можно рассмотреть в контексте. Она вбирает в себя невероятное количество явлений любого языка, позволяя получать самые изысканные смысловые и образные конструкции при помощи живого языка.

Эпифора

Раз уж мы начали разбирать такое интересное явление, как ритмические элементы в языке, то в контексте можно обратиться к антиподу представленной ранее структуры. Созвучное слову «анафора» – эпифора. Ее мы и обсудим в нашем лингвистическом исследовании греческого языка.

С последнего это образование переводится как «принесение». При этом означает оно все то же самое, только относительно к концу строки в ритмическом повторении. Например, опять же, в стихотворении. Возьмем небольшой этюд в исполнении Марины Цветаевой, чтобы не вгонять читателя в скуку:

Мы вам дарили прекрасных, как ночь, сыновей,Нищих, как ночь, сыновей.

Эпифора, как ритмическая структура, гораздо более востребована в прозаическом изложении, нежели анафора. Вспомним известное ницшеанское «так проповедовало безумие». Подобных примеров можно найти множество в прозаических произведениях классиков и не только. Продолжая разговор о стилистических фигурах, можно рассмотреть в контексте еще пару интересных их видов. И начнем с одной, довольно трудноуловимой в обычном языке, с которой, тем не менее, связана и анафора.

В поисках анафоры

Искать нам её долго не придётся. Чаще всего анафору используют профессионалы слова

Для них ведь важно затронуть душу читателя или слушателя. Поэтому анафору нетрудно найти в произведениях практически любого поэта – и классика, и нашего современника:

Иногда мастерам слова удаётся ввести сразу несколько разных анафор в одну строфу:

Анафора – не чужая и для прозаиков: «Подумаешь – зима! Подумаешь – мороз! На лыжи стал, рюкзачок на плечи, и сверкающий иней на еловых лапах встретит тебя за околицей». (Борис Соколовский)

Не обходятся без анафоры умелые ораторы. В знаменитой речи лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга девять фраз начинаются словами «У меня есть мечта». Это «I have a dream» стало на Западе крылатым паролем для всех борцов за гражданские права.

Анафора придает тексту ритмичность, с нею он легче запоминается. Вот почему она – частый гость в популярных песнях:

Благодаря анафоре приобретают особую звучность стихи для детей. Помните, у «дедушки Корнея»:

Эпифора в риторике

Эпифора используется и в литературе, и в риторике — когда говорящий раз за разом бьет в одну точку, убеждая слушателей.

Древнеримский оратор Цицерон использовал этот прием во второй филиппике против Марка Антония: «Вы скорбите о том, что три войска римского народа истреблены, — истребил их Антоний. Вы не досчитываетесь прославленных граждан — и их отнял у нас Антоний. Авторитет нашего сословия ниспровергнут — ниспроверг его Антоний».

За многие века этот прием не утратил актуальности. Так, в 1916 году, в ходе Первой мировой войны, лидер партии кадетов Павел Милюков выступал в Думе с критической антиправительственной речью. Каждую свою претензию к министрам он завершал вопросом-эпифорой: «Что это — глупость или измена?»

Эпифора в литературе. Примеры

Когда подымет океан Вокруг меня валы ревучи, Когда грозою грянут тучи — Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран, На лоне скучного покоя, В тревоге пламенного боя Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман, Души волшебное светило… Оно сокрылось, изменило… Храни меня, мой талисман.А.С. Пушкин

Прорытые временемЛабиринты -Исчезли.Пустыня -Осталась.

Несмолчное сердце -Источник желаний -Иссякло.Пустыня -Осталась.

Закатное маревоИ поцелуиПропали.Пустыня -Осталась.

Умолкло, заглохло,Остыло, иссякло,Исчезло.Пустыня -Осталась.Федерико Гарсиа Лорка (перевод Марины Цветаевой)

Милый друг, в этом тихом домеЛихорадка бьет меня.Не найти покоя в тихом домеВозле мирного огня.Александр Блок

Это есть художник Альтман, очень старый человек. По-немецки значит Альтман — очень старый человекОсип Мандельштам

Одиночество с Вами… Оно такое,Что лучше и легче быть ОДНОМУ.Оно обнимает густою тоскою,И хочется быть совсем ОДНОМУ.Тоска эта — нет! — не густая — пустая.В молчаньи проще быть ОДНОМУ.Птицы-часы, как безвидная стая,Не пролетают — один к ОДНОМУ.Но ваше молчание — не беззвучно,Шумы, иль тень их, все к ОДНОМУ.С ними, пожалуй, не тошно, не скучно,Только желанье — быть ОДНОМУ.В этом молчаньи ничто не родится,Легче родить самому — ОДНОМУ.В нем только что-то праздно струится…А ночью так страшно быть ОДНОМУ.Может быть, это для вас и обидно.Вам, ведь, привычно быть ОДНОМУ -И вы не поймете… И разве не видно,Легче и вам, без меня — ОДНОМУ.Зинаида Гиппиус

Есть время любить, Есть — писать о любви. Зачем же просить: «Мои письма порви»? Мне радостно — Жив на земле человек, Который не видит, Что времени снег Давно с головой Ту девчонку занес, Что вдоволь хлебнула И счастья, и слез… Не надо просить: «Мои письма порви!» Есть время любить, Есть — читать о любви. Юлия Друнина

Ну, а я… Иду дорогой,Не тяжел привычный труд:Есть кой-где, что верят в бога.Нет попа,А я и тут.

Там жених с невестой ждут, -Нет попа,А я и тут.

Там младенца берегут, -Нет попа,а я и тут.Александр Твардовский

Самое лучшееи дорогое -Родина.Горе твое -это нашегоре,Родина.

Правда твоя -это нашаправда,Родина.Слава твоя -это нашаслава,Родина!Роберт Рождественски

Что такое анафора?

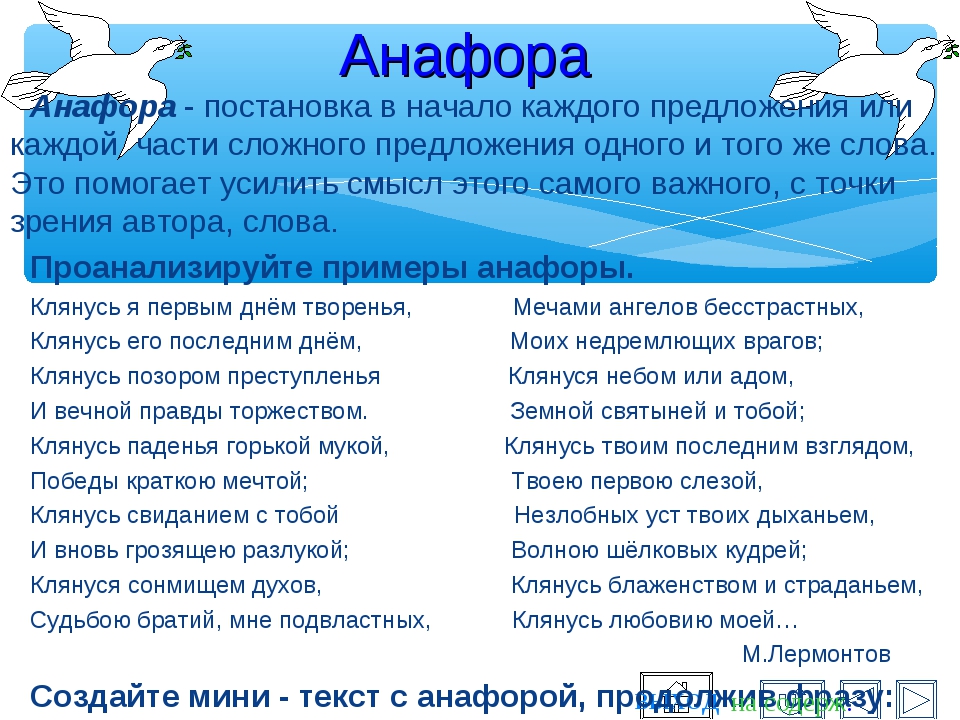

Анафора (от греческого anaphora – вынесение; русский термин – единоначатие) – это стилистическая фигура; скрепление речевых отрезков (частей фразы, стихов) при помощи повтора слова или словосочетания в начальной позиции.

Пример:

Это – круто налившийся свист,

Это – щёлканье сдавленных льдинок,

Это – ночь, леденящая лист,

Это – двух соловьёв поединок.

(Б. Л. Пастернак, «Определение поэзии»)

Анафора, как и любые другие повторения отдельных слов или выражений, вне зависимости от их местоположения придает стиху остроту и выразительность, подчёркивая известные моменты подобно руководящему мотиву (лейтмотив) в музыкальном произведении.

Рассмотрим строфу Блока:

Опять с вековой тоскою

Пригнулись к земле ковыли,

Опять за туманной рекою

Ты кличешь меня издали…

Анафорическое «опять» в первой и третьей строке строфы оттеняет «вековечность» русской тоски и несмолкаемость голоса, зовущего куда-то поэта.

Другие примеры анафоры:

1) анафорическое «сумрак» в полустишиях стиха Тютчева:

«Сумрак тихий, сумрак сонный», где повторением слова «сумрак» поддерживается определенное мелодическое воздействие.

2) Анафорическое «край» или приближающиеся к полной словесной анафоре «эти» и «эта» в знаменитой строфе Тютчева:

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа.

Расположение в этой строфе анафор в начале каждой пары стихов Тютчев подчеркивает, что именно «эти селенья» и «эта природа», родной ему край – Россия.

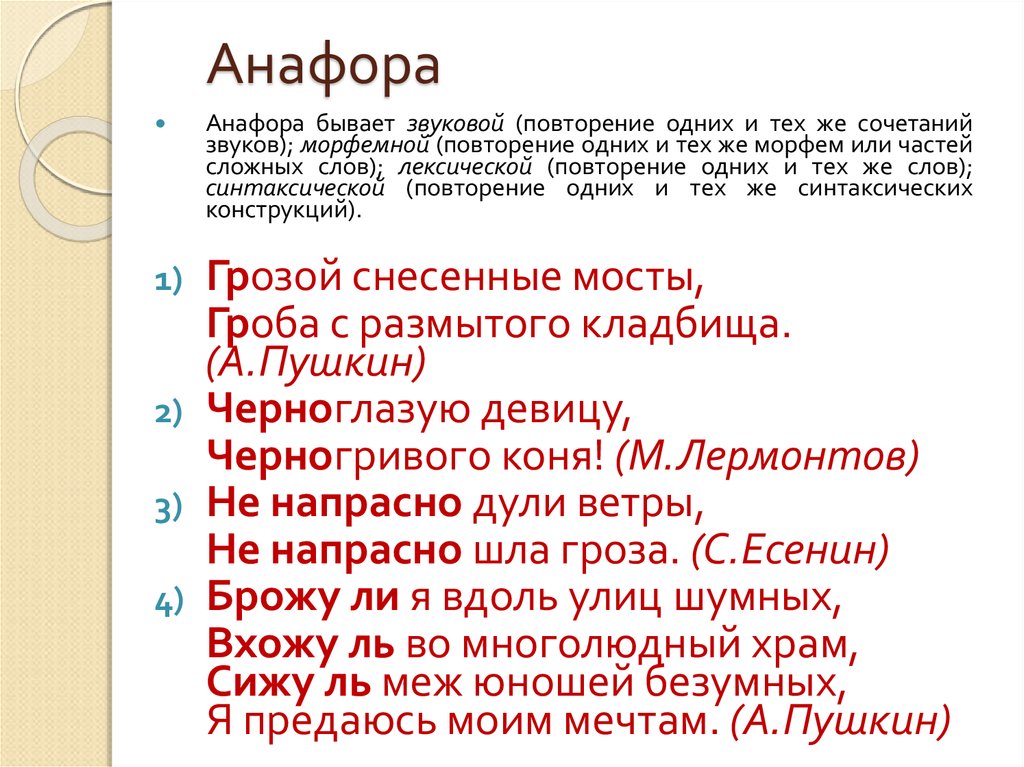

Разновидности анафоры

1) Анафора звуковая – повторение одних и тех же сочетаний звуков.

Пример:

Грозой снесённые мосты,

Гроба с размытого кладбища

(Пушкин А.С.)

2) Анафора морфемная – повторяются одни и те же морфемы или части слов.

Пример:

Чёрноглазую девицу,

Чёрногривого коня!..

(Лермонтов М.Ю.)

3) Анафора лексическая – подразумевает повторение одних и тех же слов:

Пример:

Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза.

(Есенин С.А.)

4) Анафора синтаксическая – повторение одних и тех же синтаксических конструкций:

Пример:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь моим мечтам.

(Пушкин А.С.)

5) Анафора строфическая

Пример:

Земля!..

От влаги снеговой

Она еще свежа.

Она бродит сама собой

И дышит, как дежа.

Земля!..

Она бежит, бежит

На тыщи верст вперед,

Над нею жаворонок дрожит

И про нее поет.

Земля!..

Все краше и видней

Она вокруг лежит.

И лучше счастья нет, — на ней

До самой смерти жить.

Земля!..

На запад, на восток,

На север и на юг…

Припал бы, обнял Моргунок,

Да нехватает рук…

(Твардовский А.Т.)

6) Анафора строфико-синтаксическая

Пример:

Пока не жаждет пулемет

Распотрошить людскую гущу,

Живет и здравствует омет

Средь мельниц, урожай жующих.

Пока не страждет командарм

Рассечь врага одним ударом,

Амбары полнятся недаром

Полей золотоносным даром.

Пока не скажет вражий гром

Свое вступительное слово,

В полях не может быть иного

Ловца пространств, чем агроном.

(Тихонов Н.С.)

Анафора может занимать своё место в начале полустиший («Город пышный, город бедный»), строк («Она не страшилась возмездия, Она не боялась утрат»), строф, проходить через всё стихотворение в комбинациях (Лермонтов «Когда волнуется»; Фет «Это утро, радость эта» и т.д.).

Анафорой называют также стихотворение, все слова которого начинаются одним и тем же звуком.

Пример:

Лучистый лен любовно лепит

Лазурь ласкающих лесов,

Люблю лукавых лилий лепет,

Летящий ладан лепестков.

Вместе со статьёй «Что такое анафора?» читают: