Происхождение

Некоторые думают, что слово это русское и состоит оно из слова «кот» и имени Вася, то есть является своего рода отсылкой к домашнему коту и качествам, которые он олицетворяет. На самом деле это и все подобного рода истолкования основаны исключительно на случайной схожести. В действительности греческий язык — настоящий источник термина «катавасия». Что это такое, нам поможет разобраться устав православного богослужения. Как известно, в православии существует несколько общественных религиозных церемоний. Одна из них — это утреня, которая, соответственно, должна исполняться утром. Впрочем, в России ее чаще всего служат вечером. Чинопоследование этой церемонии включает в себя пение так называемого канона – последовательности восьми песен, состоящих из маленьких куплетов, называемых тропарями. Каждая такая песнь начинается с так называемого ирмоса – также небольшого текста, распеваемого особым образом. Текст ирмоса может также дублироваться, и после песни и именно в этом случае его и называют «катавасия». Что это такое, можно легко понять, если взять в руки чинопоследование утрени. Впрочем, оно не объясняет сути термина, так как буквальный перевод его — «схождение к низу, спуск».

Здесь необходимо узнать еще кое-что о традициях православного церемониала. Дело в том, что все песнопения и гимны во время богослужения исполняет хор, называемый клиросом. И хотя хор может быть только один, традиционное богослужение предполагает два клироса, которые располагаются справа и слева от алтаря. Такое их размещение делает возможным создавать определенные эффекты, к примеру, петь антифны.

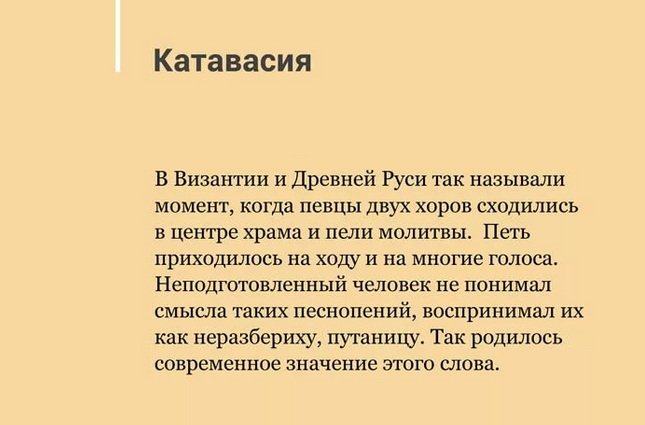

Итак, катавасия – что это такое? Изначально так называлась практика, когда оба хора сходят со своих мест по бокам от алтарной части и спускаются в неф, то есть в зону для мирян, где объединяются и поют песнопение как единый хор. Позднее практика эта стала совершаться все реже, пока совсем не сошла на нет. А название ее закрепилось за тем песнопением, которое исполняли в такой форме.

Значение

Катавасия — слово, имеющее греческие корни, используемое в восточном христианстве, которым обозначается особое песнопение, исполняющееся в дни праздников и на воскресных службах. Катавасия исполняется на утрене, как завершение канона.

Чтобы лучше понять суть этого обряда, можно открыть чинопоследование утрени. Под чинопоследованием понимается чаще всего канон, состоящий из восьми песен, распевающихся в четкой последовательности. Каждая песня канона состоит из небольших куплетов, известных также как тропарь.

https://youtube.com/watch?v=KKOHtJ4Ntvg

Исполнение каждой катавасии регламентируется особыми уставами, четко распределяя их по всему богослужебному году.

Само именование этого обряда происходит от древнего церковного обычая, особой обрядовой деятельности, когда певчие во время церковной службы спускались с двух параллельно стоящих друг другу клиросов и встречались в самом центре храма, после чего начиналось совместное пение.

Рядом церковных иерархов в Русской Православной Церкви указывается на некоторую некорректность в отождествлении катавасии и покрывающих ирмосов. Основным отличием второй является одновременное совместное исполнение двумя хорами, и обладание самостоятельной функцией среди элементов чинопоследования — выделение всей процессии как особо торжественной.

Праздничные катавасии

По воскресеньям и в праздничные дни, праздничная катавасия используются в конце каждой песни. Это не обязательно тот же самый ирмос с начала каждой песни канона. Использование праздничных катавасий зависит от периода Годового богослужебного круга. Праздничные катавасия используются в ожидании великого праздника, и на протяжении всего своего попразднства. В течение остальной части года в праздники поётся Богородичная катавасия.

В следующей таблице указывается пение катавасий по воскресеньям и в праздничные дни в течение года (в обычные будни используется ирмос от последнего канона этого дня.

| № | Период пения | Принадлежность | Начальные слова |

|---|---|---|---|

| 1. | от 1 (14) сентября (начала церковного года) до отдания Воздвижения 21 сентября (4 октября) включительно | Воздвижению | Крест начерта́в Моисей |

| 2. | по отдании Воздвижения от 22 сентября (5 октября) до предпразднства Введения 20 ноября (3 декабря) включительно | Введению во храм Пресвятой Богородицы | Отве́рзу уста́ моя |

| 3. | с праздника Введения 21 ноября (4 декабря) до отдания Рождества Христова 31 декабря (13 января) включительно | Рождеству Христову | Христос рождается, славите |

| 4. | от 1 (14) января до отдания Богоявления 14 (27) января включительно | Богоявлению | Глубины́ открыл есть дно |

| 5. | по отдании Богоявления с 15 (28) января до отдания Сретения 9 (22) февраля включительно | Сретению | Су́шу глубороди́тельную зе́млю |

| 6. | по отдании Сретения от 10 (23) февраля до праздника Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня 1 (14) августа, за исключением «недель» о блудном сыне, мясопустной, сыропустной, 1-й и 3-й Великого поста, Ваий и Страстной седмицы, а также «недель» Пасхи и следующих за нею до отдания Пятидесятницы | Благовещению | Отверзу уста моя |

| 7. | от 1 (14) августа до праздника Преображения 6 (19) августа включительно | Воздвижению | Крест начертав Моисей |

| 8. | в попразднство Преображения до его отдания 13 (26) августа | Преображению | Ли́цы изра́ильтестии |

| 9. | с предпразднства Успения 14 (27) августа до его отдания 23 августа (5 сентября) | Успению | Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою |

| 10. | по отдании Успения с 24 августа (6 сентября) до 1 (14) сентября | Воздвижению | Крест начертав Моисей |

| В Великий пост и приготовительные к нему дни | |||

| 11. | в Неделю мытаря и фарисея: если ранее 15 (28) января если будет в срок 15 (28) января —9 (22) февраля если будет 10 (23) февраля и позднее | БогоявлениюСретению Благовещению |

Глубины́ открыл есть дноСу́шу глубороди́тельную зе́млю Отверзу уста моя |

| 12. | в Неделю блудного: если будет ранее 10 (23) февраля если 10 (23) февраля и позднее | СретениюТриоди |

Су́шу глубороди́тельную зе́млю Моисе́йскую песнь |

| 13. | в субботы и Недели мясопустные, сыропустные, 1 и 3 Великого поста, Ваий и Страстную седмицу | Триоди | Триоди |

| В Недели и дни Пятидесятницы: | |||

| 14. | от Недели св. Пасхи до отдания, но не в само отдание | Пасхе | Воскресения день |

| 15. | в день Преполовения и на отдание Преполовения | Преполовению | Море огустил еси |

| 16. | в Неделю 6-ю по Пасхе и на отдание Пасхи | Неделе о слепом | Спасителю Богу |

| 17. | на праздник Вознесения и его отдание | Вознесению | Божественным покрове́н |

| 18. | в попразднство Вознесения | Неделе о слепом | Спасителю Богу |

| 19. | в Неделю 7-ю по Пасхе св. Отцев | Вознесению | Божественным покрове́н |

| 20. | в Неделю Пятидесятницы и её отдание | Вознесению | Божественным покрове́н |

| 21. | в Неделю Всех святых | Благовещению | Отверзу уста моя |

Немного предыстории

Исполнение катавасии в праздничные дни установилось примерно в начале XI в., в так называемую студийскую эпоху. Например, указанием на это служит Студийско-Алексиевский Типикон от 1034 года, в котором предписано использовать в качестве катавасии ирмосы праздничных канонов, а ее исполнение обязательно в такие праздники как Рождество, Богоявление, день святого Алексея.

Некоторыми российскими исследователями отмечается, что в отечественной православной традиции синонимом, а иногда прямым заменителем этого слова является термин “перис”, от греческого слова означающего завершение.

Практика катавасии получила дальнейшее развитие уже во второй половине XI в., что отразилось в Евергетидском Типиконе, составленном в одном из малоазийских монастырей Византии. Здесь, катавасию предписывается петь во время главных церковных праздников связанных с Иисусом и Левой Марией.

Катавасия здесь уже обозначается собственным именем, ноты некоторых разделах документа она сливается с аллилуиариями или полным исполнением канонов.

Катавасия в праздники

В современном Типиконе Русской Православной Церкви практика распева катавасии регламентируется девятнадцатой главой этого документа.

Сегодня, распев катавасии обязателен в на всех воскресных и праздничных службах. Во время больших праздников поется Праздничная катавасия, в то время как в другие дни — Богородичная.

Они поются перед ожидаемым празднеством, иногда в течение всего праздника.

Иные употребления

В язык повседневного общения это слово пришло из словаря семинаристов.

Так как сам обряд всегда был одним из самых сложных, требовал предельной сконцентрированности и внимательности, слух многих из послушников не всегда был способен распознать имеющуюся гармонию в исполнении, а поэтому само пение часто воспринималось как нечто сбивчивое, несуразное.

Так, в современном обиходном языке и сложилось, что главным синонимом этого слова стал ералаш или бардак.