Земское либеральное движение

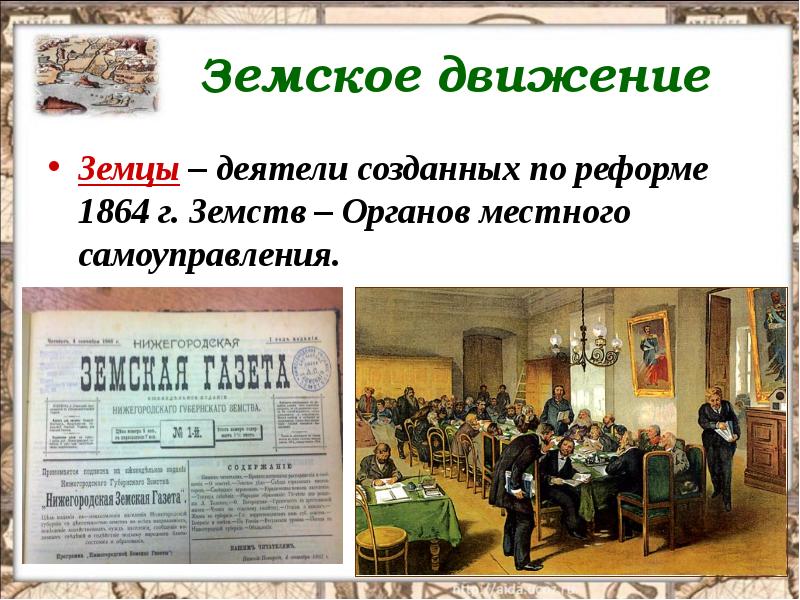

Государство, создавая выборные органы самоуправления, сразу дало понять, что земство — это не политический орган власти. Чтобы избежать его трансформации в таковой, были запрещены связи между земствами разных губерний, не говоря уж о деятельности на общегосударственном уровне. Также время от времени вводились все новые цензурные запреты на отчеты местных органов самоуправления. Наконец, с началом реакционной политики Александра Третьего и подавлением революционного народничества либеральные представители дворянства через земства начали легально и не очень поднимать политические вопросы. Главное требование сводилось к принятию конституции, которая гарантировала бы политические и гражданские права граждан России. Среди других вопросов, поднимаемых либералами, можно выделить требования снижения выкупных платежей, отмены подушной подати, создания земств на уровне волостей и на уровне государства. Легальными формами борьбы были ходатайства и адреса императору. Нелегально же проходили всероссийские съезды, организовывались полулегальные кружки.

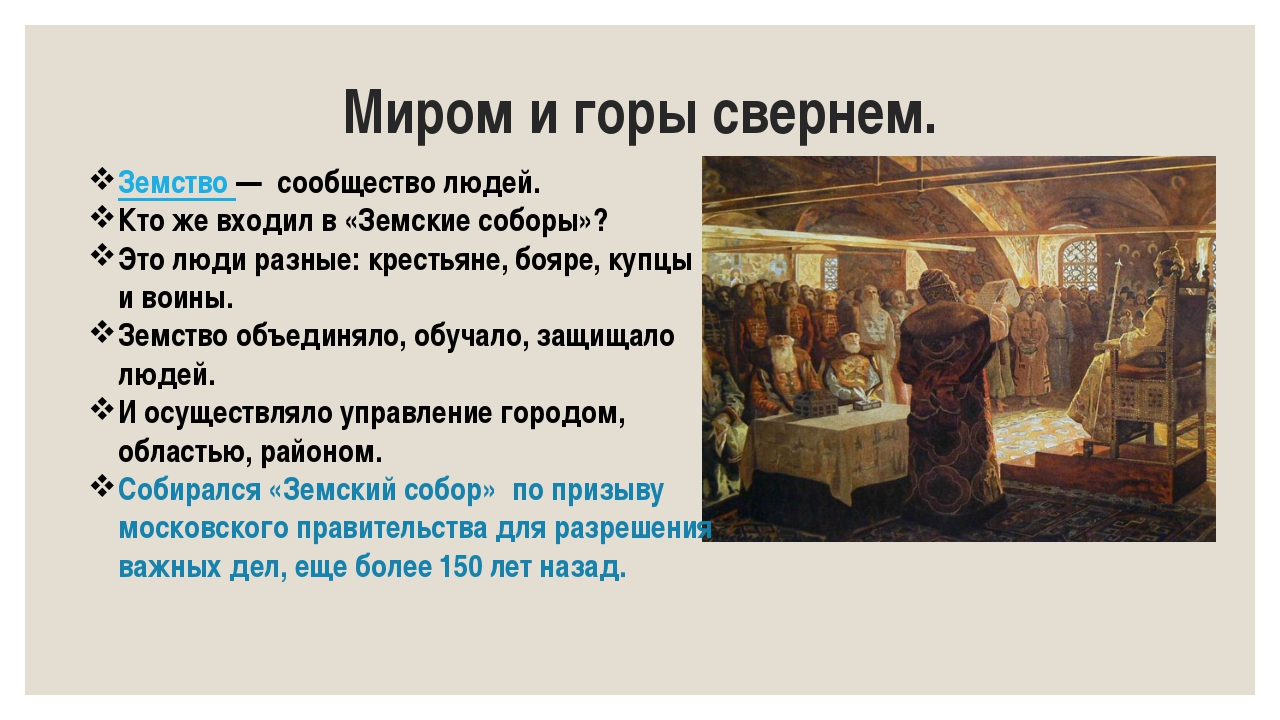

Для чего были созданы земства?

За все время существования крепостного права в России над большой частью населения государство не имело непосредственной опеки в связи с тем, что ответственность за всех зависимых крестьян лежала на плечах помещиков. Владелец поместья обладал всей полнотой власти над крестьянами, должен был принимать меры к устранению беспорядков, недовольства, думать о благоустройстве деревни. Вмешательство государства в эти взаимоотношения рассматривалось как исключение. Но после крестьянской реформы ситуация кардинально изменилась. Миллионы крестьян получили личную свободу и гражданские права. Они были существенно ограничены, но тем не менее из этих бывших крепостных надо было воспитывать граждан России. Перед государством стояли важные задачи переустройства общества и управления. Земство — это отнюдь не что-то новое для истории России. Царь пошел по пути возрождения прошлого опыта создания местных органов самоуправления времен Ивана Грозного и его пагубной реформы. Создание земств решало сразу две задачи. С одной стороны, оно компенсировало, хоть и частично, потерю власти дворянству. С другой — перекладывало решение местных проблем и задач благоустройства на плечи представителей всех сословий.

Земство в Энциклопедическом словаре:

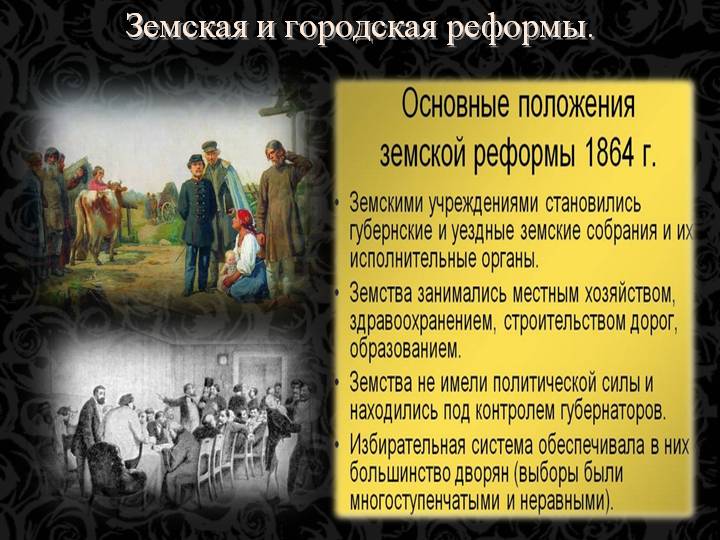

Земство — (земские учреждения) — выборные органы местного самоуправления вРоссийской империи. Введены земской реформой 1864. к 1914 действовали в 43губерниях. Распорядительные органы земства — губернские или уездныеземские собрания (председатель — губернский или уездный предводительдворянства). депутаты («гласные») избирались по 3 куриям (уездныхземлевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителейсельских обществ). исполнительные органы — губернские и уездные управы.Земства ведали народным образованием, здравоохранением (создали обширнуюсеть земских школ, больниц, фельдшерских пунктов, аптек), строительствомдорог и др., содействовали развитию крестьянского хозяйства(агрономическая служба, склады сельскохозяйственных машин, посевногоматериала), кустарных промыслов и др. Земства действовали под контролемвластей (Министерство внутренних дел и губернаторы имели право отменятьрешения земства). Контроль правительства усилен в 1890 с созданиемгубернских по земским делам присутствий. В ходе 1-й мировой войны земствасоздали Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам (1915),который в том же году объединился с Всероссийским союзом городов (ихдеятельность координировал объединенный комитет — «Земгор»). ПослеФевральской революции 1917 земства введены еще в 19 губерниях и областяхРоссии, созданы волостные земства — низшие органы местного управления.Ликвидированы в 1918 декретом советского правительства.

Земство

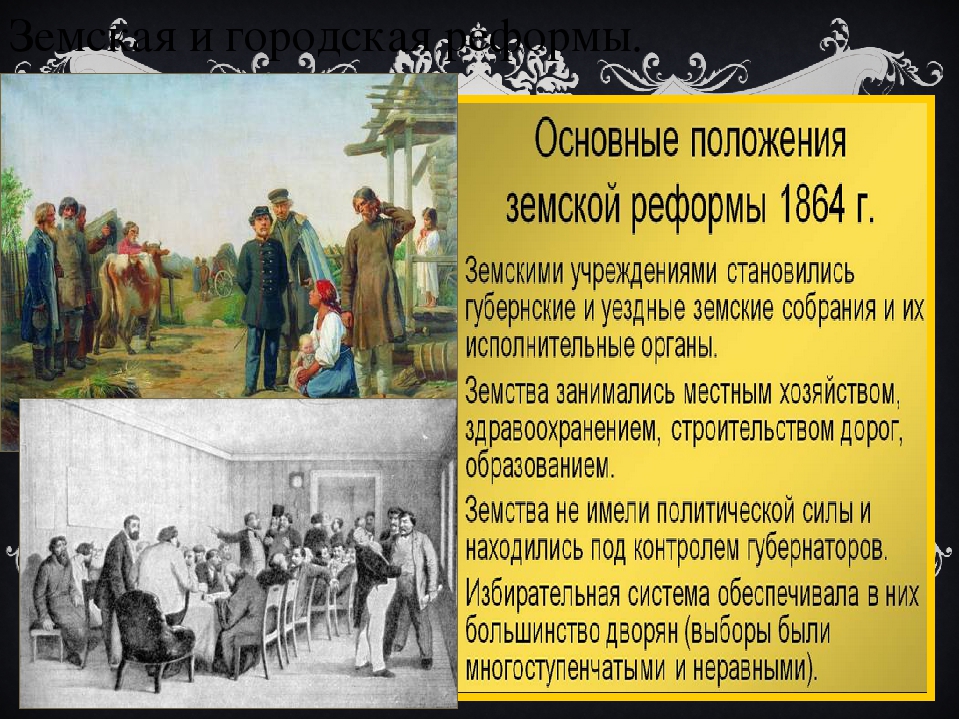

Земство обедает. Картина художника Мясоедова Г.Г., 1872

Земство. Термин этот образован от слова « земля». Что такое земство, когда были созданы земские учреждения в России? Каковы были их полномочия? Разберёмся в этом.

Земство

Земство, или земские учреждения, — это органы местного сельского самоуправления. Они были учреждены согласно земской реформе 1864 года в правление императора Александра II.Просуществовали земства довольно долго. До 1918 года продолжали свою работу земские учреждения в губерниях и уездах, а до 1917 года — в волостях.

Структура земств в России

Уездные земские учреждения.

Уездное собрание — избиралось на три года из представителей, имеющих недвижимое имущество( землевладельцы, промышленники, торговцы) и представителей сельских обществ. Представители назывались « гласные».Преобладающим большинством в земствах было дворянство.

Во главе уездного земского собрания стоял предводитель уездного дворянства

Собрания собирались раз в году для решения определённых местных задач.

Постоянным действующим органом была уездная управа, избираемая земским собранием. Во главе управы — председатель и два члена управы.

Губернские земские учреждения

Губернское земское собрание созывалось раз в год для решения наиболее важных вопросов губернии. Предводитель губернского собрания был председателем на данных собраниях.

Постоянным действующим органом была губернская управа , в которую входил председатель и несколько членов.

Губернское собрание состояло не только из гласных, но и из представителей ведомств.

Кто контролировал деятельность земств?

Земства подчинялись непосредственно губернатору и министерству внутренних дел.

Контролировалось исполнение решений земств. Эти решения носили только административно- хозяйственный характер.

С 1890 г. контроль был усилен6 создавались специальные земские присутствия.

Полномочия земств

-

Определение сборов и повинностей на земские нужды и контроль за их выплатой: на строительство школ, дорог, больниц, мостов, на благотворительность.

-

Проведение пропаганды агрономических знаний, повышения курсов повышения квалификации, на которые направлялись врачи, учителя, агрономы.

-

Земства способствовали развитию ремёсел, кустарного производства, внедрению новой техники.

-

Со временем полномочия земств расширяются. Они стали проводить вакцинацию населения (например, в конце 19 века против оспы), организовывать помощь в неурожайные годы, создавали противопожарную службу, содержали богодельни.

-

Законодательные акты земской реформы содержали конкретные пункты, в которых чётко указывалась только их административно- хозяйственная роль. Для предотвращения влияния земств на политику были введены специальные законодательные положения: запрет на занятие политической деятельностью, запрещалось организовывать связи с другими земствами.

-

Однако со временем влияние земств стало расти . Они начали постепенно принимать участие и в политической жизни страны. Так в 1871 году проводились первые нелегальные съезды земств, цель которых — консолидация сил, борьба за демократизацию общества. Созданная нелегально организация « Союз земцев-конституционалистов» начала вести деятельность по изменению общественного строя, принятию конституции (руководители – Пётр и Павел Долгоруковы и Д.И. Шаховский). В 1905 году союз объединился с «Союзом освобождения» и была создана Конституционно- демократическая партия ( партия кадетов).

Значение земств

-

Значение земств велико. Хотя они решали только административно- хозяйственные вопросы, но именно во многом благодаря земствам улучшалась жизнь местного сельского населения: люди получали медицинскую помощь, образование, благоустраивалась территория.

-

Большую роль земства сыграли в годы Первой мировой войны. В 1915 году был создан Всероссийский земский союз, который оказывал большую роль раненым и больным солдатам. Чуть позже в этом же 1915 году этот союз с Всероссийским городским союзом, действия союзов стал координировать Земгор.

-

В начале 20 века партия кадетов играла значительную роль в политической жизни страны.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Бесплатные шаблоны для Joomla на web-disign.ru.

История

Введение земств

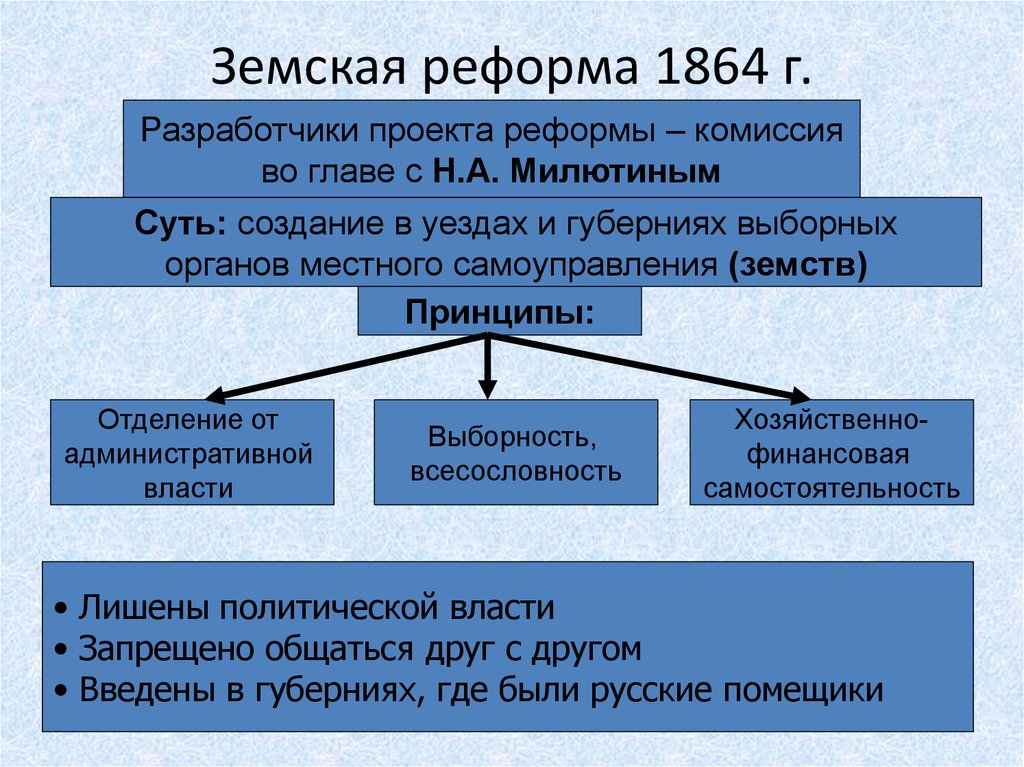

Проект земской реформы разрабатывался с 1859 года комиссией при министерстве внутренних дел (председатель Н. А. Милютин, с 1861 года — П. А. Валуев). Подписанное императором Александром II «Положение о земских и уездных учреждениях» отразило различные интересы дворянских группировок.

Одной из целей создания земств было, по словам министра внутренних дел Ланского, «вознаградить дворян за потерю помещичьей власти», предоставив им «первенство в местной хозяйственной администрации» (был установлен высокий имущественный, а с 1890 года и сословный избирательный ценз).

Дальнейшая история

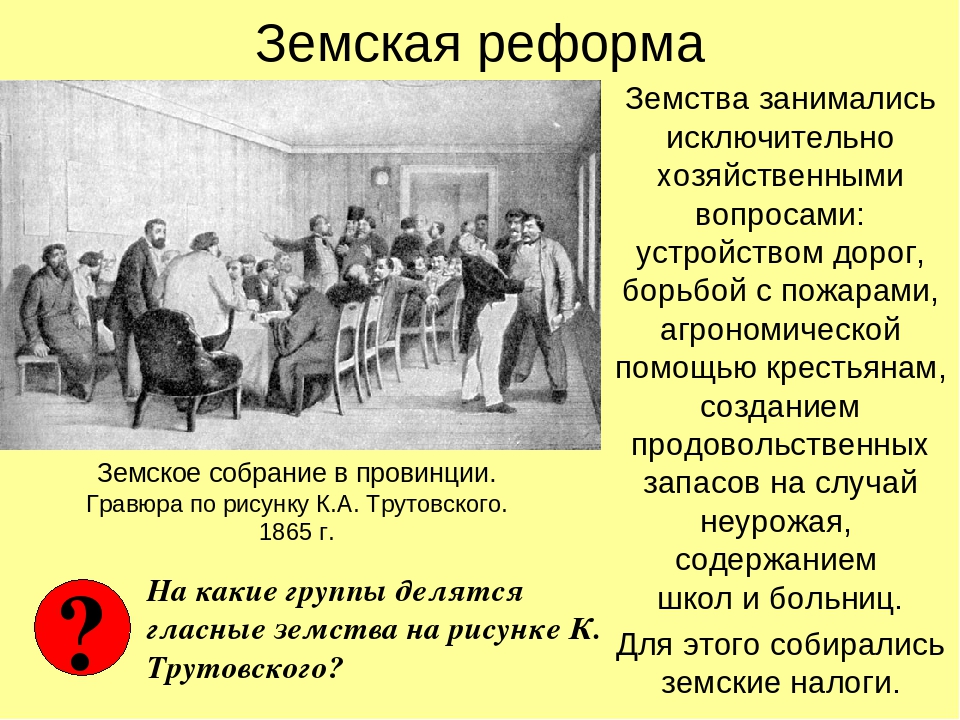

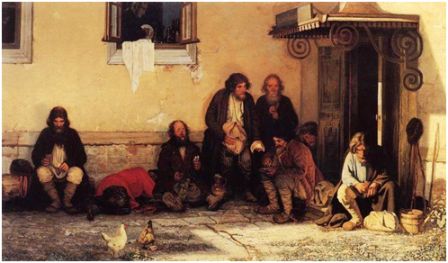

Григорий Мясоедов. «Земство обедает»

Земская реформа проводилась не повсеместно и не одновременно. К концу 1870-х годов земства были введены в 34 губерниях Европейской России, в Бессарабии и в Области войска Донского (в последней в 1882 году ликвидированы). Многие национальные и другие районы Российской империи земств не имели. Закон о земстве в западных губерниях был принят лишь в 1911 году. В 1913 году земские органы появились в Астраханской, Оренбургской, Ставропольской губерниях.

В 1890 году в ходе так называемых контрреформ Александра III было усилено сословно-дворянское представительство в земствах.

Земства постепенно становились центрами «кристаллизации» местной интеллигенции и скоро составили серьёзную либеральную оппозицию правительству. 6 ноября 1904 года по инициативе «Союза освобождения» состоялся Земский съезд, итогом работы которого стала программа реформ из одиннадцати пунктов, плод борьбы и компромиссов между земствами. В 1906 году губернские земские собрания получили право выбирать члена Государственного Совета, по одному члену от каждого собрания.

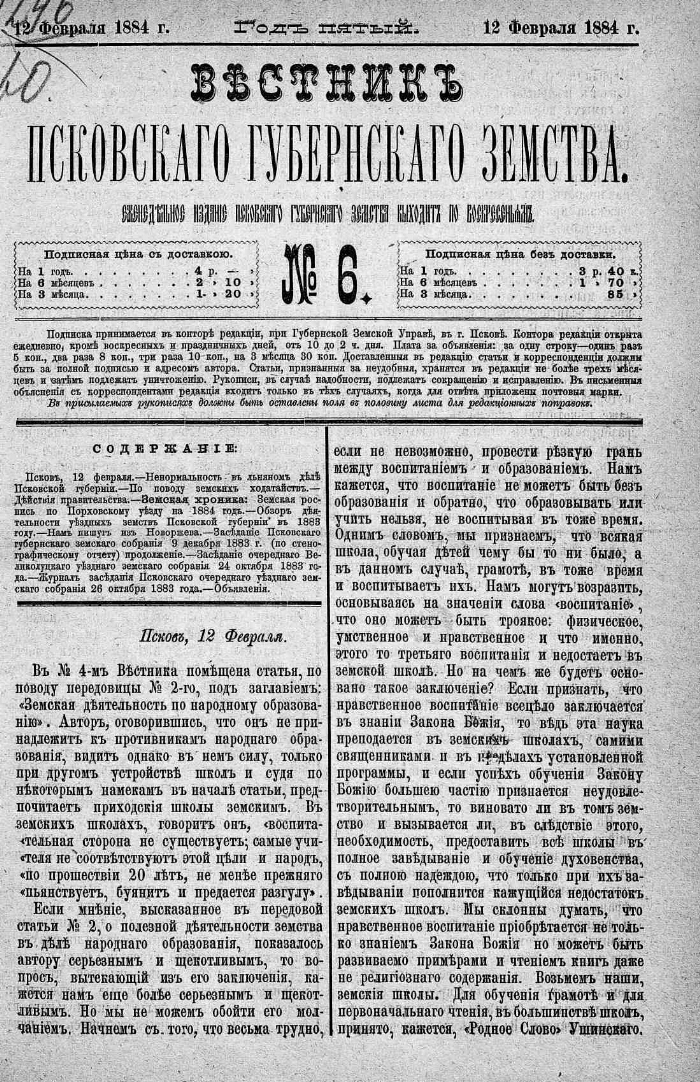

У земства существовали собственные печатные органы — журнал «Самоуправление», газеты, освещавшие успехи движения.

Крупные мероприятия, например, Бородинские торжества 1912 года, также не обходились без земства. Силами и в значительной степени на деньги земцев было построено шоссе к полю Бородинского сражения, расчищен от бурелома и мусора прилегающий лес, сделаны и размещены декорации и украшения (беседки, трибуны, флаги, цветы).

С началом Первой мировой войны земское движение организовало разветвлённую сеть лазаретов, применив к военному времени весь свой опыт. Единственное, чем отличались земские лазареты от больниц мирной жизни, это подавляющим большинством женщин — врачей, фельдшериц, сестёр, так как мужчины ушли на фронт. На фронте же очень быстро выяснилось, что снабжение армии поставлено отвратительно. Для решения этой важнейшей проблемы были образованы земские союзы: в июле 1914 года — Всероссийский, в августе — Городской, для помощи правительству в организации снабжения армии и помощи раненым и беженцам. Правительство передало в их руки часть военных заказов, и дело сразу же оживилось.

Помимо снабженческих функций, земство занялось улучшением санитарного состояния, и благодаря своевременно принятым мерам ни в армии, ни в тылу не было эпидемий. Земство создало знаменитые «летучки» — летучие отряды, созданные для максимально быстрой помощи раненым: их отыскивали на полях сражений, перевязывали, устраивали временные лазареты; если не было такой возможности, перевозили в тыл и там размещали по госпиталям и больницам.

Снабжение войск не было сосредоточено в одних руках. В 1915 году специально для окончательного решения этой проблемы оба Союза объединились в Главный комитет по снабжению армии Всероссийского земского и городского союза (Земгор), который и собирался полностью взять на себя своевременное и качественное снабжение армии всем необходимым, от провизии до снарядов. Но тут правительство в очередной раз испугалось такого резвого и сильного конкурента и пошло на попятный, оставив дело снабжения за своими учреждениями, а земству передало только посреднические функции.

Направления деятельности

Земское образование

Основная статья: Земская школа

Земские школы были двух типов — одноклассные, с трёхгодичным курсом обучения, рассчитанные на пятьдесят учеников с одним учителем (т. н. однокомплектные), и двухклассные с четырёхлетним курсом, с 50 и более учениками и двумя учителями, в зависимости от количества детей в селе, от потребности в образовании и от материальных и денежных возможностей местной земской управы.

Стандартный месячный заработок земского учителя в начале XX века составлял 30 рублей; прослужив пять лет, получали уже 37 рублей 50 копеек: 5 рублей доплачивало губернское земство и 2 с полтиной — уездное. (Для сравнения: раньше платили по «двенадцать-пятнадцать рублей в месяц»). Предусматривалась казённая квартира (как правило, квартира предусматривалась в здании школы), либо оплата съёмного жилья.

В начале XX века земства выступали с инициативой введения всеобщего начального образования (однако, соответствующий закон так и не был принят); наиболее прогрессивные земства (например, Ярославское) добились всеобщего начального образования в своих губерниях к 1910-м годам.

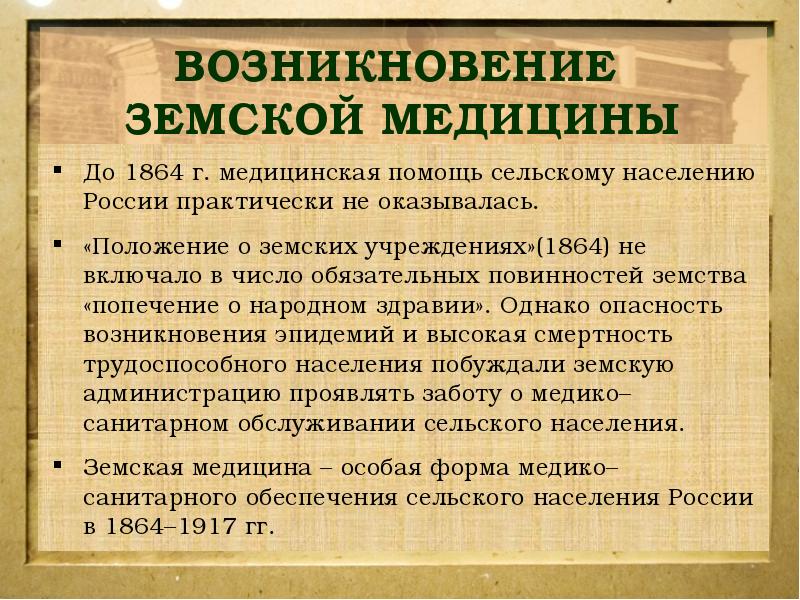

Земская медицина

Основная статья: Земская медицина

Одной из важных сторон работы земства было создание системы медицинской помощи. Организация её была в существенных чертах такова: уезды разделялись на участки (иногда 4—5 на уезд), каждым участком заведовал врач, приглашаемый земством; для приёма амбулаторных больных, для помещения нуждающихся в больничном лечении существовали в каждом участке земские больницы или приёмные покои; лечение, содержание больных было бесплатное; в среднем на участкового врача приходится около 10—15 тыс. человек, разъезды врачей были очень велики. Помощниками земских врачей являлись фельдшеры, акушерки и фельдшерицы. Для объединения деятельности земских врачей созывались съезды земских врачей (в Твери 1871).

Земское страхование

Основная статья: Земское страхование

Взаимное земское страхование являлось разновидностью взаимного страхования, которое было организовано и функционировало в рамках одной губернии. Такое страхование в дореволюционной России регулировалось публичным правом и поэтому относилось к публично-правовому страхованию.

Взаимное земское страхование представляло собой отдельную самостоятельную отрасль земского хозяйства. Первоначально оно осуществлялось в обязательной форме. Страховой капитал составлялся из взносов владельцев страхуемых строений и мог быть употреблён только на нужды страхования и неразрывно связанного с ним пожарного благоустройства. В нормативных документах было указано, что «возложенные законом на земство поручения по сбору и распоряжению страховыми капиталами ни при каких условиях не превращает эти капиталы в земские».

Благодаря обязательному взаимному земскому страхованию строений от огня не только обеспечивались страховой защитой на случай пожара владельцы этих строений, но успешно решались и другие задачи. Население приучалось к использованию страхования для защиты своих имущественных интересов; велась значительная превентивная работа, направленная на снижение пожароопасности в селениях. Именно в связи с развитием превентивного подхода к осуществлению страховой защиты взаимное земское страхование приобрело финансовую устойчивость и стало проводиться не только в обязательной, но и в добровольной форме.

Земская почта

Основная статья: Земская почта

Подавляющее большинство земских управ организовывали свои почтовые службы для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена корреспонденцией с государственной почтовой службой.

Земская статистика

Основная статья: Земская статистика

Земства вели статистические работы по обследованию главным образом состояния сельского хозяйства и процессов его социально-экономического развития.

Другие результаты работы

За более чем полвека существования земского движения в России возникла развитая инфраструктура, особенно в провинциях. Была построена сеть дорог, связавших между собой отдалённые села. Почти в каждой деревне открылись школы, больницы или хотя бы фельдшерские пункты.

Земство приобрело большое влияние в обществе, в том числе влияние политическое. Работая на местах, в провинции, земцы лучше многих видели недостатки и понимали пути их исправления. Земское движение «наверху» стало легальной оппозицией и реальной властной силой; «внизу» прочно закрепило за собой позиции, поддерживающие эту силу.

Литература

- Витте С. Ю. Воспоминания. В 3-х т. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960.

- Джунковский В. Ф. Воспоминания. В 2-х т. — М.: Издательство имени Сабашниковых, 1997.

- Записки Михаила Васильевича Сабашникова. — М.: Издательство имени Сабашниковых, 1995.

- Логвинова И. Л. Взаимное страхование в России: особенности эволюции. — М.: Финансы и статистика, 2009. — ISBN 978-5-279-03459-8.

- Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. — М., 1977.

- Платонов С. Ф.. Учебник русской истории для средней школы. Курс систематический, в двух частях. — Изд. 5-е, пересм. — СПб., 1913.

- Пыляев М. И. Старая Москва. — 2-е изд. — М.: Московский рабочий, 1996.

- Скалон В. Ю. Земские учреждения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Скалон В. Ю. Земские финансы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- О земстве в Тобольской губернии // Сибирская торговая газета. № 2. 3 января 1910 года. Тюмень.

- Из истории земства в России (1864—1918): Каталог кн. выставки / Сост.: А. Б. Плотников, Л. Е. Цыганкова. — М.: Гос. публ. ист. б-ка, 1993. — 84 с.

Значение слова Земство по словарю Брокгауза и Ефрона:

Земство — еженедельная политическая и общественная газета, издавалась в Москве с 3 декабря 1880 г. по 3-е июля 1882 г. Ред. — изд. В. Ю. Скалон. З. издавалось на средства А. И. Кошелева, который принимал близкое участие в редактировании газеты и поместил в ней много статей. Все передовые статьи принадлежали редактору. внутреннее обозрение вели: в 1881 г. — С. А. Приклонский, в 1882 г. — Н. А. Каблуков. Иностранный отдел вел все время В. А. Уляницкий, секретарем редакции был И. Я

Анисимов, впоследствии обративший на себя внимание статьей об общине в «Вестнике Европы» и другими работами по экономич. вопросам

Особое внимание газеты, скоро занявшей одно из самых видных мест в тогдашней печати, было обращено на стоявший в то время на очереди вопрос о преобразовании местного управления и самоуправления (ст. А. П. Смирнова, проф. И. Т. Тарасова и др.), а также на вопросы, касающиеся народного благосостояния: устройство крестьянского банка (ст. А. И. Кошелева, Ф. П. Воропонова, Д. К. Квитки), питейное дело, охранение народного здоровья (ст. Ф. Ф. Эрисмана, E. А. Осипова, Д. Н. Жбанкова и др.). Сотрудниками З. были еще В. А. Гольцев, С. А. Муромцев, А. Ф. Фортунатов. Д. А. Дриль, Н. А. Карышев, бар. Н. А. Корф. З. получило два предостережения: 31 марта 1881 г. — за «недозволительное и несправедливое осуждение деятельности лиц, занимающих важные государственные должности», а 10 октября 1881 г. — за то, что несмотря на первое предостережение и на неоднократные предупреждения, она «продолжает относиться с непозволительною резкостью к действиям и распоряжениям правительства». Приостанавливая издание З., редакция надеялась возобновить его при «новых, лучших обстоятельствах». но эта надежда не исполнилась, и пробел, образовавшийся в нашей журналистике с прекращением З., до сих пор остается непополненным.