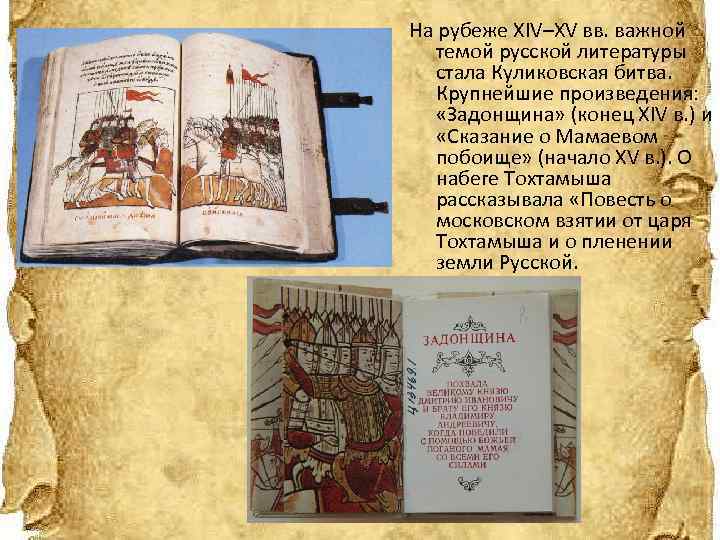

Когда была написана «Задонщина»?

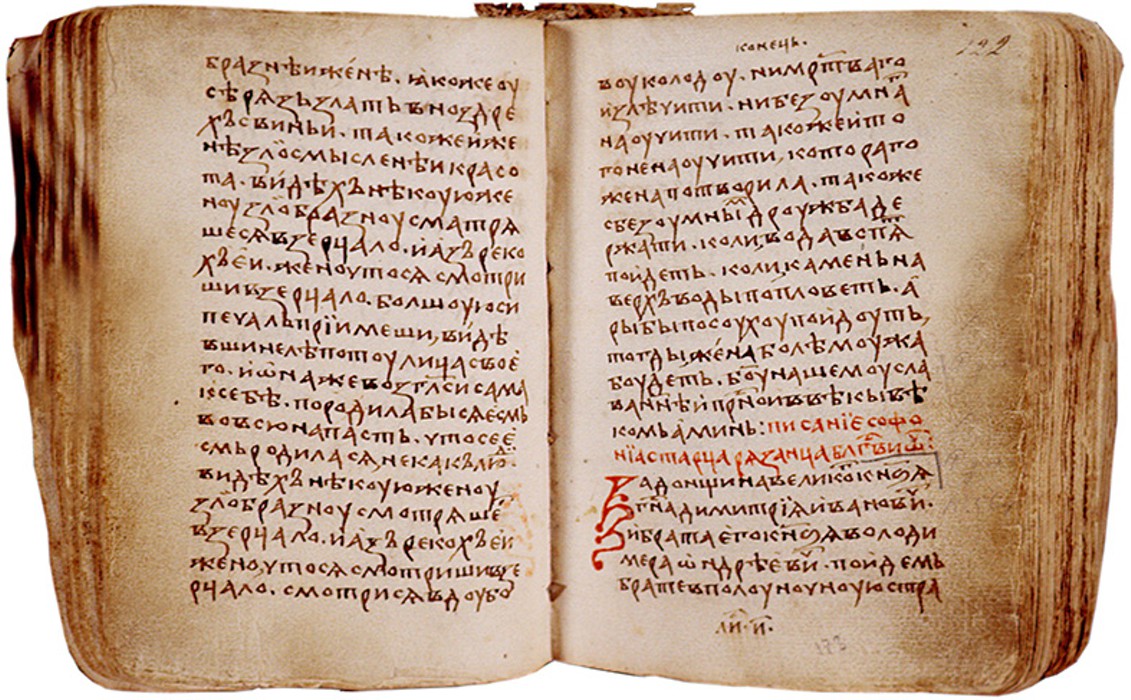

Год создания «Задонщины» предположительно укладывается во временной промежуток между датой описываемой Куликовской битвы, а это был 1380 год, и концом XV столетия. К этому времени относится самый ранний из сохранившегося до нашего времени список, на основе которого и составлялось современное произведение, известное как «Задонщина». Список этот назывался Кирилло-Белозерский.

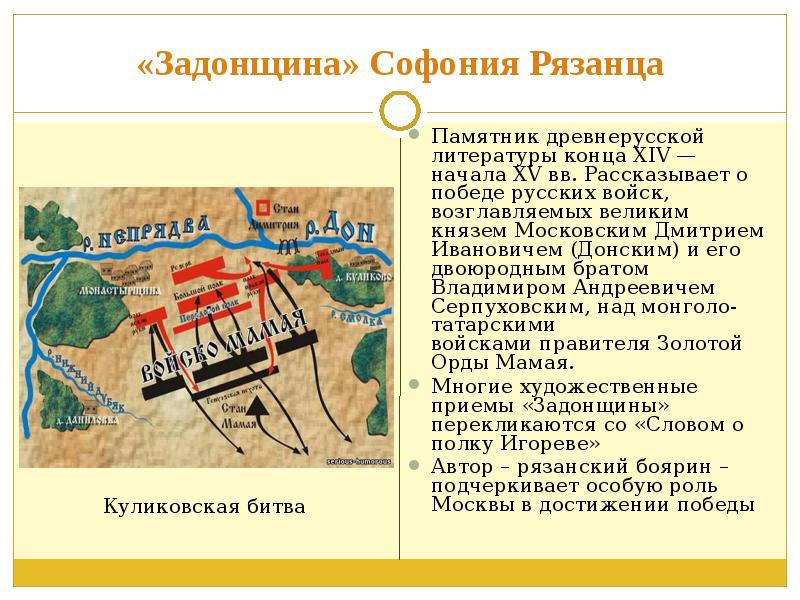

Интересно, что данное сражение стали называть Куликовской битвой только в «Истории государства Российского», написанной Карамзиным. Это произошло в 1817 году. До этого данное сражение было больше известно как Мамаево или Донское побоище. После того как Карамзин употребил выражение «Куликовская битва», оно быстро разошлось в отечественной литературе и историографии.

По мнению большинства исследователей, год создания «Задонщины» укладывается во временной промежуток между 1380 и 1393 годами.

Природа плачет

Вокруг тысяч гибнущих людей с обеих сторон начинает страдать и природа. Автор «Задонщины» описывает, как в полях не работают крестьяне, а только вороны непрестанно каркают над человеческими трупами. Все это слышать жутко и страшно. Вся трава залита кровью, а деревья от горя склоняются к земле.

Птицы в округе поют жалостливые песни вместе с боярынями и княгинями, которые тоскуют по убитым. Женщины даже обращаются к великому князю с просьбой загородить Днепр веслами, а Дон вычерпать шлемами, чтобы поганые татары больше не приходили на русскую землю.

Особенно отличается супруга Микулы Васильевича, которая плакала на забралах всех московских стен. Ее супруг, московский воевода, погиб среди прочих других воинов.

«Задонщина» и «Слово…»

Как уже было сказано, «Задонщина» ценна еще и тем, что является доказательством подлинности «Слова». Последнее ставится под сомнение не только потому, что до внезапного обнаружения памятника Мусиным-Пушкиным в 1795 году «Слово…» в глаза никто не видывал, но и из-за необыкновенной художественной ценности поэмы. Это наводило мысль о подделке (причем прецеденты были). Ее упоминание в «Задонщине» должно было поставить точку в споре, но… Возникли предположения, что это «Слово…» было создано по примеру якобы последующего памятника. Что ж, вопрос о происхождении обоих произведений древнерусской письменности так и остался до конца не решенным.

Основная идея поэтического сказания

Краткий вариант «Задонщины» даёт понять, что произведение несет в себе не только историческую, но и художественную ценность. Написано оно в фольклорных традициях воинских летописных сказаний. Содержание тесно переплетается со “Словом о полку Игореве”, что особенно заметно в начале произведения (строки о Бояне, например) и в месте, где жены воинов плачут на стене о погибших, подобно плачу Ярославны.

«Задонщина» имеет также религиозную направленность, показывает победу истинной христианской веры над враждебной. Великий князь предстает как защитник христианства, идеальный глава государства. Эксперты, подробно изучившие оригинал произведения, сохранившийся до нынешних времен, также предполагают, что автор противопоставляет воюющие стороны, как темную и белую, добро и зло. И победа русского войска трактуется как возмездие, свершенное свыше. Русичи здесь выставляются как благочестивые герои, действующие во славу Христа. На протяжении всего сказания татары и русские противопоставляются именно в таком ключе, примешиваются библейские сюжеты и история христианства.

Автор в кратком пересказе демонстрирует жертвенность русичей для достижения общей цели – разгрома орды. Победный результат — это справедливое торжество, во имя веры и возмездие за прошлые проигранные битвы, когда Русь была повержена ханом Батыем.

Сказитель не ограничивается художественным и литургическим описанием происходящих событий. Довольно точно представлены цифры, которые несут историческую ценность “Задонщины”, которую все же следует читать и как военную летопись. На протяжении всего повествования сочетаются радостные и печальные события. Описание включает в себя участие природы, ее действие на стороне русичей. Так автор доносит мысль о правоте и славной победе русского войска над погаными захватчиками. Весь мир восстает против орды и с позором прогоняет его с христианских земель. Так татары оплачивают годы позора и реки крови, пролитые после поражения на реке Калке.

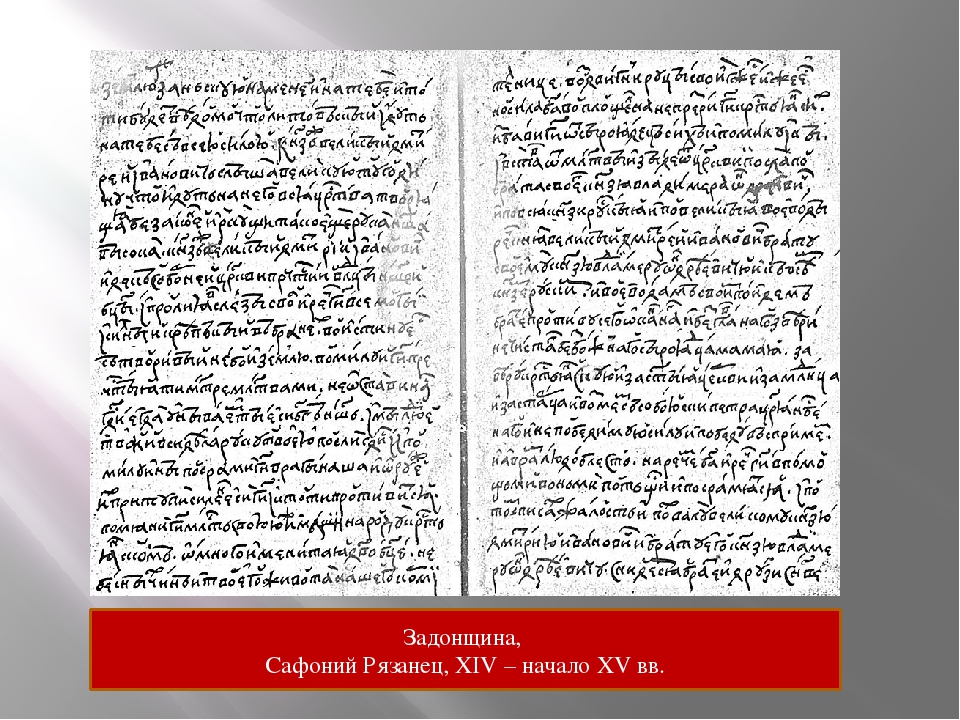

Автор летописи

Стоит признать, что автор «Задонщины» также известен только предположительно. Правда, исследователи преимущественно останавливаются на одном имени. Это рязанский священник Софоний. Именно его чаще всего называют автором «Задонщины». Про него достоверно известно, что прежде чем стать божьим человеком, он был боярином в Брянске.

Именно имя старца Софония упоминается в заглавии первого дошедшего до нас Кирилло-Белозерского списка.

Интересно, что имя Софония несколько раз встречается и в самой «Задонщине». Правда, он упомянут только в третьем лице. Есть это имя и в списках другого известного произведения, посвященного Куликовской битве. Это «Сказание о Мамаевом побоище». Именно в нем Софония открыто называют автором исследуемой нами «Задонщины».

Задонщина и «Слово о полку Игореве»

2-й Исторический список

В конце XIX века французский славист Луи Леже выдвинул гипотезу, согласно которой «Слово о полку Игореве» создано мистификатором XVIII века по образцу «Задонщины» (а не наоборот). Так как связь «Задонщины» со «Словом» вне сомнений, то версию Леже приняли все без исключения последующие сторонники версии о поддельности «Слова» (А. Мазон и его группа, А. А. Зимин, К. Трост и его группа, Э. Кинан). Однако некоторые литературоведы (прежде всего О. В. Творогов) отмечали, что пассажи в «Задонщине», параллельные «Слову», не всегда логично вписываются в повествование и содержат много несообразностей, легко объяснимых при традиционном подходе, но маловероятных при версии о вторичности «Слова».

Впоследствии лингвистическими исследованиями Р. О. Якобсона, Л. А. Булаховского и других показано, что язык «Задонщины» имеет намного больше новых черт, чем язык «Слова». А. А. Зализняк продемонстрировал, что независимые и параллельные «Слову» части «Задонщины» резко различны по синтаксическим параметрам (в то время как «Слово» по этому признаку однородно).

Рукописи «Задонщины»

- У или M³ — ГБЛ, собр. Ундольского, № 632 (пространная редакция, в сборнике начала 1660-х);

- И-1 или M² — ГИМ, собр. Музейское, № 2060 (пространная редакция, начало утрачено, в сборнике 1530-х — 1540-х гг.);

- И-2 или M1 — ГИМ, собр. Музейское, № 3045 (фрагмент пространной редакции из середины произведения, в сборнике конца XV — начала XVI вв.);

- Ж — БАН, собр. Жданова, № 1.4.1 (фрагмент пространной редакции из начала произведения, в сборнике второй половины XVII в.);

- К-Б или L — РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086 (краткая редакция, в сборнике 1470-х — 1480-х гг.);

- С или M4 — ГИМ, собр. Синодальное, № 790 (пространная редакция, но сходная с К-Б; в сборнике середины XVII в.);

- и несколько строк выписаны (в XVI в.) на чистом листе Минеи служебной на декабрь месяц (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 382/639).

(Первые варианты обозначений приняты в отечественной литературе, вторые использованы в публикации Яна Фрчека.)

Исторические условия

В 1380 году состоялось событие, сыгравшее большую роль в жизни не только России, но и всего мира. Имеется в виду Куликовская битва, в которой татары были побеждены. Это событие раз и навсегда развеяло слухи о непобедимости противника, а России поларило надежду на избавление от многолетнего ига. Оно также послужило предпосылкой для объединения княжеств вокруг центра, Москвы, что знаменовало зачатки будущего государства. Так что не приходится удивляться, почему великая победа столь часто освещалась в литературных памятниках древнерусской эпохи. Исследователи говорят о Куликовском цикле, куда входит и интересующее нас произведение.

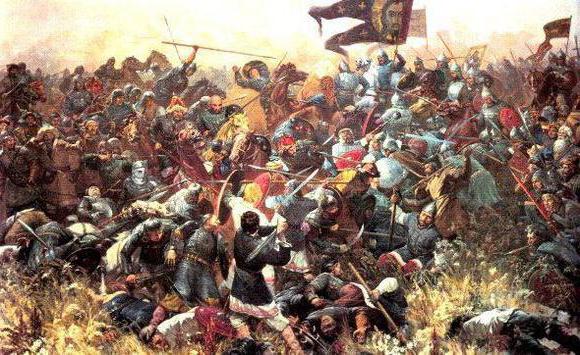

В атаку!

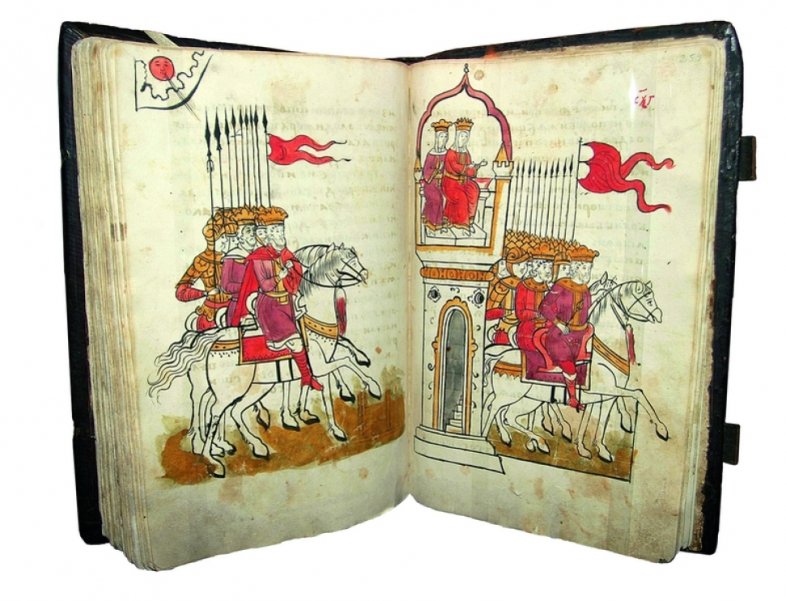

Обращается к своим войскам и Дмитрий Иванович, который призывает биться за свою честь и честь своей земли. Армии отправляются на Дон, за великим князем скачет все русской войско.

Русские войска бросаются в атаку, враги бросаются вспять. Татары бегут с поля битвы, а русские воины защищают поля широким кликом и позолоченными доспехами. Татары пытаются спастись, убегая с поля боя разрозненными частями по непроторенным дорожкам.

Русские воины захватывают татарских коней и их доспехи, становятся обладателями богатой добычи — вин, тонких тканей и шелка, которые везут своим женам. К тому времени по всей русской земле несется великое ликование. Все уже знают, что русская армия одолела вражеское войско.

Мамай в ужасе бежит с поля брани. Пытается обратиться за помощью в Кафе-городе, но фряги его оттуда прогоняют, крича, что он пришел с большой ордой на русскую землю, а теперь бежит сраженный. Поэтому никто с ним не желает иметь дел, чтобы не попасть под праведный гнев русских князей.

Теперь, когда вы знаете, о каком событии повествует «Задонщина», вам будет особенно понятна и близка концовка этого произведения. Господь милует русских князей. Дмитрий Иванович обращается к оставшимся в живых победителям, благодаря их за то, что они сложили головы за землю русскую и за христианскую веру. Его просит простить и благословить на будущее.

Вместе со своим братом Владимиром он отправляется в славную Москву, чтобы вернуться на свое княжение, с той честью и славой, которую они успели добыть.

Художественные особенности

Поэтика «Задонщины» во многом определяется ее сходством со «Словом…». Читатель сталкивается с теми же антропоморфными образами, эпитетами, имеющими явно фольклорное происхождение. В то же время здесь наблюдается больше образов, имеющих религиозное значение, а отсылки к язычеству и вовсе отсутствуют. Этим повесть существенно отличается от претекста. Произведение «Задонщина» очень неоднородно по стилю. Так, наряду с поэтическими текстами находятся фрагменты, которые уж очень напоминают деловую прозу. Ее следы также проявляются в хронологических подробностях, пристальном внимании к титулам князей.

«Задонщина». 10-20-е гг. XV в. — 20-30 гг. XVI в.

«Задонщина» — один из шедевров древнерусской литературы, удивительное поэтическое произведение, соединяющее черты лирики и эпоса. «Задонщина» воспевает подвиг русских воинов на Куликовом поле; в тексте песни-повести находим как традиционные формулы средневековых воинских повестей, так и черты устной словесности, фольклора. Обстоятельства, время возникновения «Задонщины» и соотношение семи известных списков этого памятника вызывают споры среди ученых. Автором «Задонщины» обычно считали рязанца Софония, упомянутого в заголовках двух списков песни-повести, но недавно Р.П. Дмитриева заметила, что правильнее видеть в Софонии автора какого-то другого несохранившегося произведения о Куликовской битве; к этому произведению и обращался действительный анонимный составитель «Задонщины», а также редакторы отдельных списков «Сказания о Мамаевом побоище».

Название песни-повести о Куликовской битве было обнаружено исследователями в заголовке древнейшего кирилло-белозерского списка. Иногда думают, что «Задонщина» обозначает место за Доном (по аналогии с такими топонимами, как Замоскворечье — район за Москвой-рекой), однако Д.С. Лихачев показал, что это слово образовано переписчиком или редактором древнейшего списка монахом Ефросином аналогично другим обозначениям ордынских набегов — «Мамаевчина», «Тахтамышевщина» — и означает само сражение за Доном. Ученые XIX века перенесли термин «Задонщина» на само произведение о Куликовской битве.

После полемики А.А. Зимина с Р.П. Дмитриевой и другими историками древнерусской литературы мне кажется несомненным, что кирилло-белозерский список в целом отразил более ранний этап в истории текста «Задонщины». В этом списке яснее ощущаются черты устного происхождения. Некоторые легенды, позднее распространившиеся в памятниках Куликовского цикла, присутствуют в кирилло-белозерском списке лишь в зачатке: например, новгородцы, которых в XVI веке нередко числили среди участников битвы, а в XV веке — нет, упомянуты Ефросином как не успевшие на помощь Дмитрию Московскому. Кирилло-белозерский список — плач («жалость») о воинах, «положивших головы свои у быстрого Дона за Русскую землю». Пространные списки «Задонщины» добавляют к этому плачу «похвалу» русским князьям-победителям.

Различия между кирилло-белозерским списком и другими списками «Задонщины» столь велики, что можно говорить о существовании двух разных трактовок Куликовской битвы, то есть о выделении двух редакций «Задонщины» — краткой и пространной. Краткая «Задонщина» возникла примерно в 10—20-е годы XV века. Пространная «Задонщина», по мнению А.А. Зимина, сложилась в 20—30-х годах XVI века на основании книжного редактирования и переосмысления текста краткой редакции, дополненного свидетельствами «Сказания о Мамаевом побоище», Ипатьевской и Никоновской летописей. Добавим, что наиболее вероятное место возникновения новой редакции — Москва, митрополичья канцелярия, где создавалась Никоновская летопись. Позднейшие списки пространной редакции вновь подверглись фольклоризации — вторичному влиянию устной стихии.

Битва у Дона

В древнерусской литературе «Задонщина» играет важную роль. Это одно из главных эпических произведений того периода отечественной истории.

В книге описывается, как русские князья атакуют полчища татар. Начинается самая настоящая битва, которая происходит в районе впадения небольшой речки Непрядвы в Дон. В считаные минуты вся земля начинает быть черной от копыт, крови и костей татар. Над враждующими сходятся жуткие тучи, которые начинают сверкать молниями и разражаться громом.

Несмотря на то что в той битве полегло немало татар, большое количество русских князей и их дружинников погибли в схватках. К своим сторонникам взывал и брянский боярин Пересвет-чернец, который признал, что лучше быть убитым, чем оказаться в плену и под гнетом татар.

Композиция и сюжет

Прославление победы русских войск над неприятелем – такую сюжетную канву имеет «Задонщина». Автор при этом сознательно проводит параллель со «Словом…», однако обращение к великому памятнику объясняется отнюдь не слепым подражательством, а намеренным сопоставлением настоящего и прошлого (причем не в пользу последнего). Упоминание «Слова…» дает ясно понять, что исключительно несогласие князей повлекло за собой беды на землю Русскую. Но это осталось в прошлом, сейчас же была одержана победа над завоевателями. Переклички со «Словом…» обнаруживаются и на уровне отдельных приемов (перенесения в один миг повествователя из одной географической точки в другую), и сюжетных составляющих. Например, Дмитрию Донскому на пути перед началом сражения светит солнце – так повествует «Задонщина». Автор же «Слова…» (кстати, тоже безымянный) упоминает затмение в качестве дурного предзнаменования.

Повесть состоит из двух частей. Им предшествует вступление, с помощью которого автор настраивает читателя на особый, торжественный лад, а также сообщает ему истинные цели, которые преследует создание «Задонщины». Во вступлении также подчеркивается оптимистический лад повести, указывается, что Москва — как нынешний центр государственности — является продолжением Киева и т. д. Первая часть произведения – это «жалость». Повествователь изображает поражение русских войск, оплакивание погибших княгинями и боярынями. Однако природа подсказывают: скоро «поганые» будут побеждены. Так оно и случилось в «похвале», когда враги бросились наутек, а русичи получили богатую добычу.

Сравнение «Задонщины» со «Словом о полку Игореве»

Оба произведения имеют много общих черт. В основном это метафоры, связанные с природой, а также плач русских жен.

Сравнение помогает выявить общность поэм:

- схожесть образов героев;

- поэтическое противопоставление удачи русов проигрышу ордынцев, и т. д.

Есть версия, что текст «Задонщины» копирует схожую летопись. Однако это вряд ли так. Содержание сказаний может быть схожим, потому что многие тексты XIV века на Руси имели аналогичные правила написания. Тем более в таких знаменитых произведениях, параллели между которыми авторы подчеркнули не случайно.

Предыдущая

Краткое содержание«Поющие в терновнике» — краткое содержание романа Колин Маккалоу

Следующая

Краткое содержание«Дети капитана Гранта» — краткое содержание романа Ж. Верна

Тезисный пересказ

На Русь наступают вражеские полчища татар под предводительством хана Мамая. На Куликовом поле их встречают объединившиеся войска русских князей во главе с Великим князем Дмитрием Ивановичем и его братом-военачальником Владимиром. В первом бою русские воины одерживают победу, но несут большие потери. Татар прогнать не удается. Собирается второе войско, и князья атакуют первыми, заливая вражеской кровью Куликово поле. Мамай поворачивает орду и спешно покидает Русь, пытается добиться помощи у соседних государств, но его прогоняют. Войска русичей одерживают победу ценой огромных потерь. Вся Киевская Русь скорбит о павших воинах.