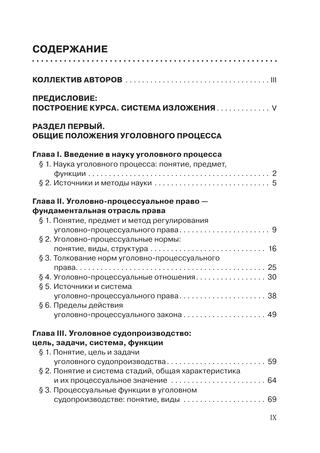

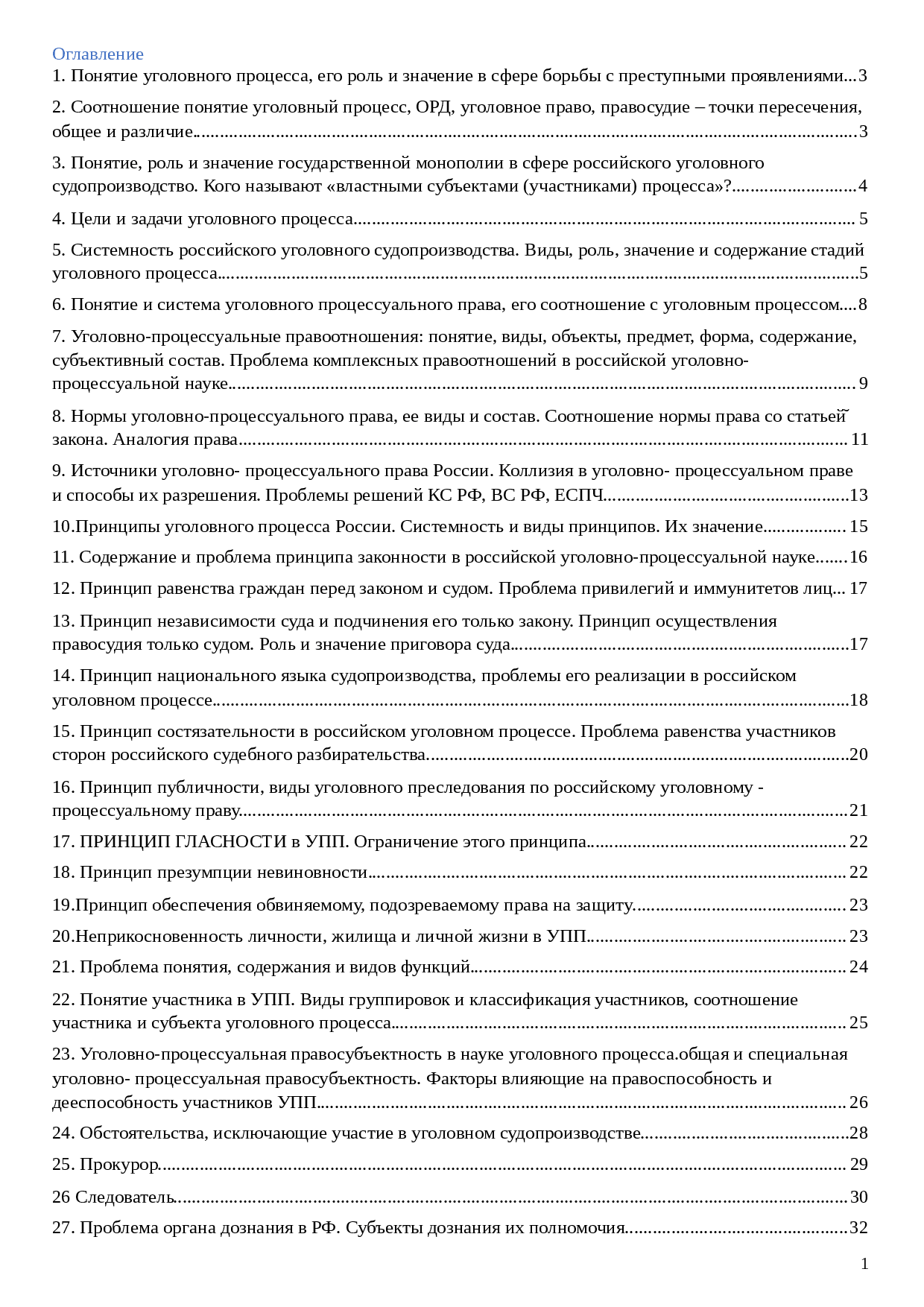

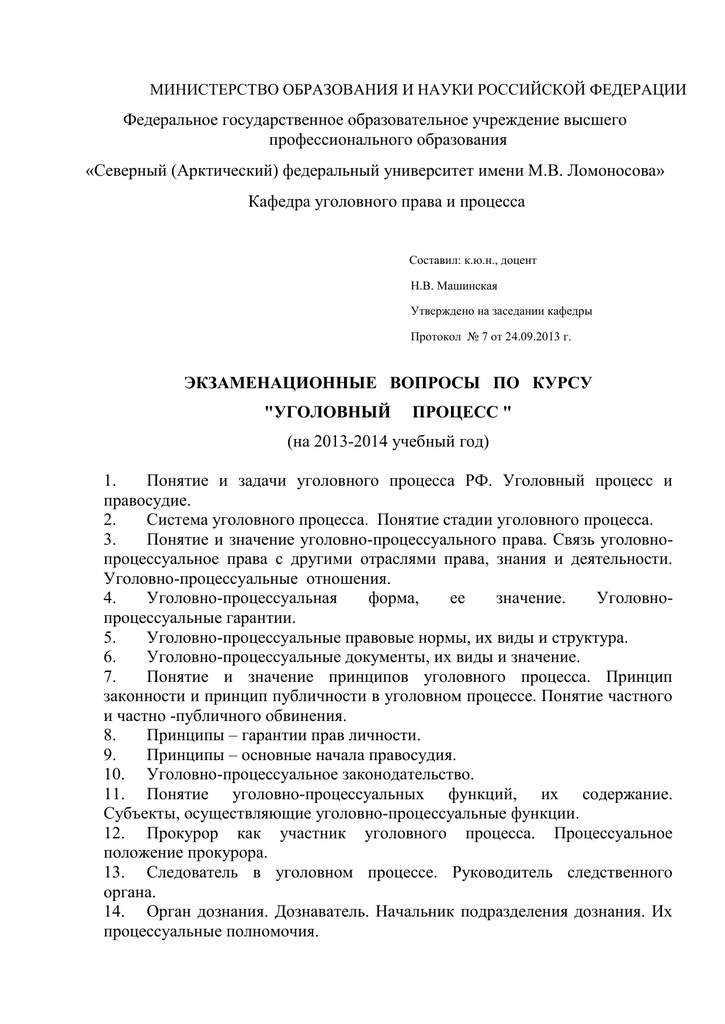

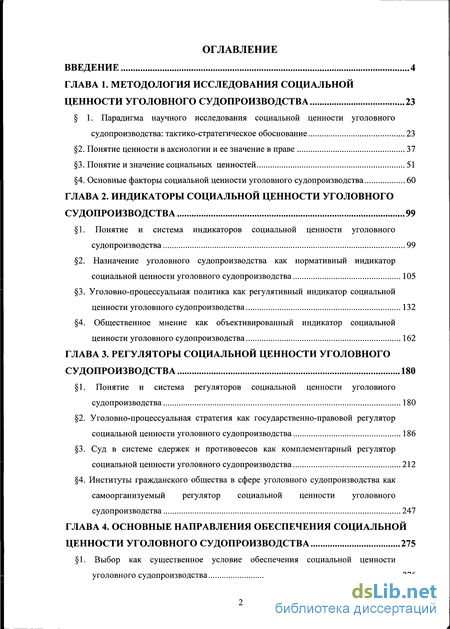

Стадии уголовного процесса

Уголовный процесс представляет собой довольно сложный вид деятельности, в которую вовлечено множество участников, решающих различные задачи по реализации уголовно-правовых норм. С целью упорядочения этой деятельности весь процесс разбит на отдельные стадии.

Стадии уголовного процесса — это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами, кругом органов и лиц, участвующих в производстве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности и характером уголовно-процессуальных отношений.

Для каждой стадии характерны:

- определенные задачи;

- определенный круг участвующих органов и лиц;

- определенный порядок (процессуальная форма) деятельности;

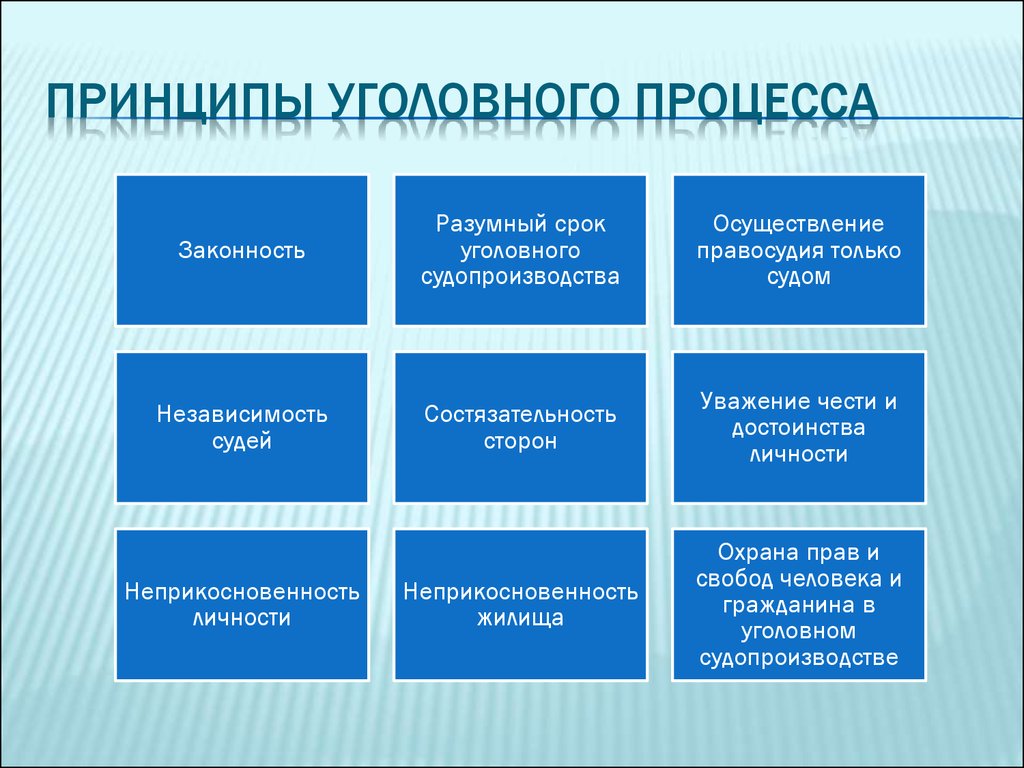

- специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих между субъектами в процессе производства по делу;

- итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если не прекращается уголовное дело или уголовное преследование).

В российском уголовном судопроизводстве выделяется девять стадий:

- возбуждение уголовного дела;

- предварительное расследование;

- подготовка к судебному заседанию. (В правоприменительной практике эту стадию довольно часто именуют как «назначение судебного заседания» или «предание суду».) Она может осуществляться в общем порядке и особом — в виде предварительного слушания;

- судебное разбирательство;

- апелляционное производство;

- кассационное производство;

- исполнение приговора;

- производство в надзорной инстанции;

- возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Две первых стадии отнесены к досудебным стадиям, а остальные относятся к судебным стадиям.

Обычно производство по уголовному делу проходит через шесть стадий, если дело подсудно федеральному суду общей юрисдикции, и через семь, если оно рассматривается мировым судьей. Стадии 1—7 принято называть обычными стадиями. К исключительным стадиям относятся стадии 8 и 9.

Среди стадий уголовного судопроизводства есть обязательные стадии, через которые уголовное дело проходит в обязательном порядке, безо всяких исключений. К ним относятся следующие: возбуждение уголовного дела; предварительное расследование; подготовка к судебному заседанию; судебное разбирательство. Нельзя исключать из обязательных стадий предварительное расследование, так как оно хотя и может отсутствовать по делам частного обвинения, но по большому счету доля таких уголовных дел весьма незначительна.

Факультативными стадиями считаются такие, через которые уголовное дело проходит только по инициативе сторон, обжалующих незаконное, необоснованное или несправедливое, с их точки зрения, решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. К ним относятся стадии кассационного и апелляционного производства. Кроме того, факультативной стадией является стадия исполнения приговора в силу того, что она отсутствует при вынесении оправдательного приговора, либо никакие процессуальные действия в процессе исполнения приговора не проводятся. Стадии «надзорное производство» и «возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств» являются исключительными и, следовательно, они тоже факультативны. Уголовное дело может как бы «перескочить» через некоторые ступени (факультативные стадии). И, напротив, возможен такой вариант в ходе уголовного производства, когда дело возвращается на нижележащий уровень. Так бывает, когда на последующей стадии выясняются пробелы, ошибки, недоработки, допущенные участниками на предыдущей стадии. В таком случае срабатывает механизм возвращения дела на доработку тому органу, который принимал по нему окончательное решение на предыдущей стадии.

Каждая последующая стадия, подобно вышестоящей ступени, позволяет органу, ответственному за принятие окончательного решения, проверить законность и обоснованность предыдущих действий и решений по делу, предпринятых на предыдущих стадиях. Как правило, каждая вышестоящая стадия является контролирующей по отношению к нижестоящим. Такой порядок гарантирует принятие правильного решения по делу, помогает вовремя исправлять ошибки.

показать содержание

Особые производства

Большинство уголовных преступлений подлежит расследованию и рассмотрению в общем порядке. К некоторым категориям преступлений применяются особые судопроизводства. Таковыми являются дела:

- рассматриваемые с участием присяжных заседателей;

- подлежащие рассмотрению в упрощенной форме при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением;

- разрешаемые на основе заключенного досудебного соглашения;

- рассматриваемые мировым судьей.

Усложнение процедуры уголовного судопроизводства предусмотрено для дел о преступлениях несовершеннолетних. Лица, не достигшие 18 лет, обеспечиваются специальной правовой защитой. В ходе судебного разбирательства учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его интеллектуального и психического развития, особенности личности, влияние на него старших по возрасту лиц. В отношении несовершеннолетних закон устанавливает:

- более мягкие меры пресечения и наказания;

- особые условия проведения следственных действий;

- необходимость участия законных представителей несовершеннолетнего, педагогов, психологов;

- передачу дел с участием несовершеннолетних наиболее опытным судьям;

- запрет на применение упрощенного судопроизводства;

- применение принудительных мер воспитательного воздействия, влекущие освобождение от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

Производство о применении принудительных мер медицинского характера открывается в отношении психически больных лиц, совершивших преступление и представляющих общественную опасность. Его началом служит назначение судебно-психиатрической экспертизы в производстве по уголовному делу. Лицо, признанное невменяемым, освобождается от уголовного наказания и помещается в медицинское учреждение, осуществляющее лечение психических заболеваний в стационарных условиях.

Уголовно-процессуальные функции

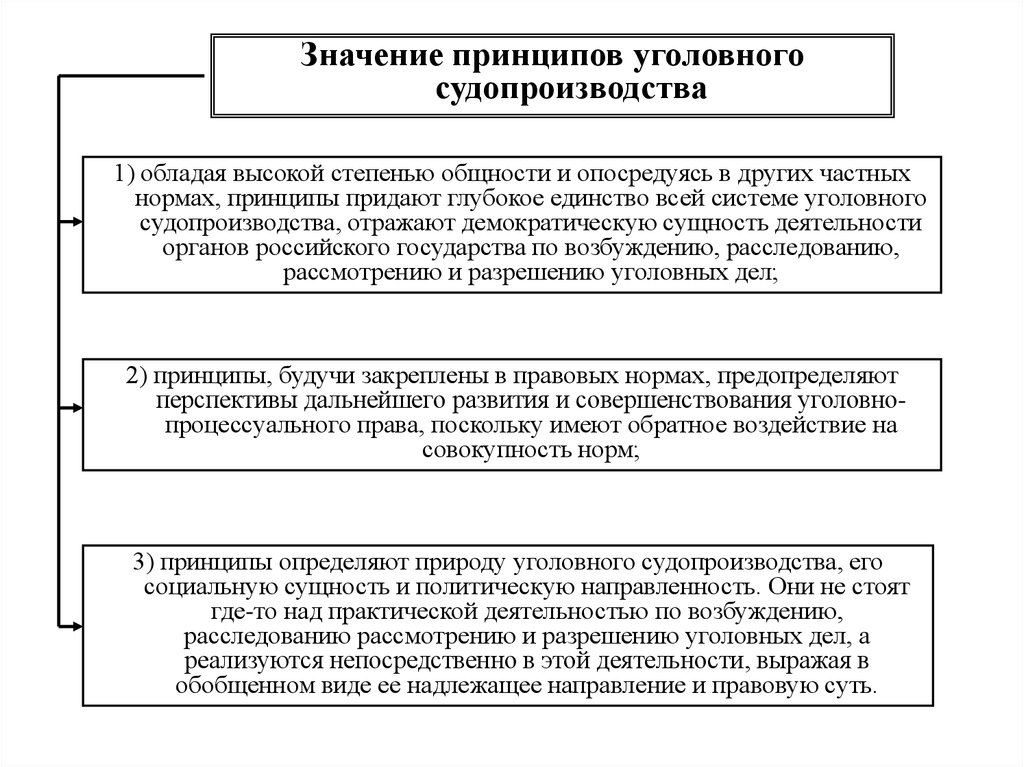

Уголовно-процессуальные функции служат объективным показателем непосредственной цели, назначения и предмета деятельности участника уголовного судопроизводства, определяют его правовой статус, роль и место в уголовном процессе.

Таким образом, под процессуальной функцией следует понимать главные направления уголовно-процессуальной деятельности, вокруг которых складывается деятельность участников уголовного судопроизводства. Каждый участник уголовного судопроизводства выполняет определенные полномочия, направленные на выполнение той или иной функции. Те функции, осуществление которых связано с достижением общих целей процесса (или определенной его части), являются основными функциями уголовного процесса.

К числу основных относятся следующие функции:

- обвинение;

- защита;

- правосудие.

Обвинение — обязательный момент правосудия по уголовным делам. Без него не возникают функции ни только защиты, но и правосудия. Правосудие осуществляется не иначе как в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления. Функция обвинения, в зависимости от характера и тяжести совершения преступления, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке.

Функция защиты состоит в действиях подозреваемого, обвиняемого и его защитника, направленных на полное или частичное опровержение подозрения либо обвинения, а также на выяснение обстоятельств, свидетельствующих о невиновности либо о меньшей степени его вины.

Для подозреваемого и обвиняемого осуществление данной функции — право, а для защитника — обязанность. Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую юридическую помощь. Функция правосудия состоит в разрешении дела по существу судом. Только суд, который ни от кого независим и не связан с выводами участников судебного разбирательства, может объективно разрешить уголовное дело и вынести по нему законный и обоснованный приговор.

Всестороннее, полное и объективное исследование судом всех обстоятельств дела и его разрешение определяют основное содержание функции правосудия. Указанная функция отделена от остальных процессуальных функций, прежде всего от обвинения и защиты. Уголовный процесс должен быть построен на началах и подлинной состязательности и равноправия сторон. Тем самым предполагается не только разделение и персонификация функций обвинения, защиты и разрешения дела, не только равноправие сторон обвинения и защиты, но и предоставление им в состязательном процессе равных возможностей воздействия на окончательное решение суда. Помимо основных уголовно-процессуальных функций можно выделять и некоторые другие: а) факультативные (возмещение вреда, причиненного преступлением, принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления); 6) обеспечительные (или подсобные), которые выполняются такими участниками процесса, как секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, понятой и пр.

Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, элементы и особенности

Уголовно-процессуальные правоотношения – это урегулированные нормами уголовно-процессуального права общественные отношения между субъектами уголовного процесса, проявляющиеся в их взаимных правах и обязанностях.

Общий объект уголовно-процессуальных отношений – предполагаемое уголовно-правовое отношение между государством в лице его органов и преступником (или виновным), подлежащее разрешению в сфере уголовного судопроизводства. Специальный объект уголовно-процессуальных отношений – ожидаемый результат поведения участников конкретного уголовно-процессуального отношения.

Субъекты уголовно-процессуальных отношений – участники правоотношений в сфере уголовного судопроизводства, обязательной и определяющей стороной среди которых являются представители государственной власти.

Содержанием уголовно-процессуальных отношений выступают действия участников уголовного судопроизводства, а формой уголовно-процессуальных отношений – права (правомочия) и обязанности участников уголовного судопроизводства.

Особенности уголовно-процессуальных правоотношений заключаются в следующем:

1. Одним из субъектов правоотношений всегда является государственный орган или должностное лицо, в связи с чем их можно обозначить как «властеотношения». В уголовном процессе существует два вида правоотношений в зависимости от состава его участников: а) между государственными органами и должностными лицами (руководитель следственного органа – следователь, прокурор – суд, дознаватель – прокурор) и б) между властными субъектами и гражданами, участвующими в уголовном процессе (дознаватель – обвиняемый).

2. Уголовно-процессуальные правоотношения всегда имеют двусторонний характер, поскольку право и обязанность одного субъекта корреспондируют праву и обязанности другого субъекта. Так, право подачи потерпевшим апелляционной жалобы корреспондирует обязанности вышестоящего суда рассмотреть ее.

3. Характерной чертой уголовно-процессуальных отношений является их связь с уголовно-правовыми отношениями, поскольку вся уголовно-процессуальная деятельность направлена на выявление характера уголовно-правовых отношений.

Между уголовными материальными и процессуальными отношениями имеется ряд существенных различий. Уголовно-правовые отношения возникают непосредственно между государством и лицом, совершившим преступление. В уголовно-процессуальных отношениях участвует не само государство, а его компетентные органы, осуществляющие правоприменительную деятельность. Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-правовых отношений, является само общественно опасное деяние (действие или бездействие). Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-процессуальных отношений, является поступление сведений о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении.

В большинстве случаев и качестве юридических фактов, влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений, выступают действия и решения компетентных государственных органов, связанные с выполнением возложенных на них задач6. Однако наряду с этим значение юридических фактов имеют предусмотренные законом действия других участников процесса, а также некоторые виды событий (например, смерть обвиняемого, влекущая необходимость прекращения дела) и состояний (например, тяжелое заболевание обвиняемого, влекущее необходимость приостановления производства по делу).

Уголовно-процессуальные акты

Составной частью уголовно-процессуальной формы являются уголовно-процессуальные акты. УПК требует, чтобы все процессуальные действия и решения были закреплены путем составления соответствующих процессуальных документов. Без этого нет уголовного процесса, нет уголовных дел.

Все процессуальные документы можно разделить на две группы: протоколы и решения.

Протоколы удостоверяют факт производства, содержание и результаты следственных и судебных действий. Протоколы можно разделить на следующие виды: 1) протоколы следственных и судебных действий, которые удостоверяют обстоятельства, имеющие значение для дела. Они являются источниками доказательств; 2) протоколы процессуальных действий органов предварительного расследования по обеспечению прав участников процесса (например, протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела); 3) протоколы, отражающие факт нарушения кем-либо из участников процесса своих обязанностей.

Решения — это процессуальные документы, содержащие ответы на правовые вопросы, возникающие при производстве по делу, и реализующие властные предписания компетентных должностных лиц об определенных правовых действиях.

Решения в отличие от протоколов являются актами применения норм права и характеризуются рядом признаков: а) выносятся только государственными органами или должностными лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность в пределах их компетенции; б) выражают властные полномочия вынесшего их должностного лица и обеспечиваются принудительной силой государства; в) порождают, изменяют или прекращают уголовно-процессуальные правоотношения; г) принимаются в установленном законом порядке и выражаются в определенной, установленной законом форме.

По своей форме решения, как правило, состоят из вводной, описательной и резолютивной частей. Содержание решения должно отражать цель, для которой оно принимается, фактические и юридические основания его принятия, мотивы.

Можно выделить следующие группы решений:

- постановления – единоличные (как правило) решения дознавателя, следователя, прокурора, судьи;

- определения – коллегиальные решения, вынесенные судом первой инстанции и вышестоящими судебными инстанциями;

- приговор – решение суда первой или апелляционной инстанции, вынесенное по вопросам о виновности или невиновности подсудимого и о назначении либо освобождении его от наказания;

- вердикт – решение коллегии присяжных о виновности или невиновности подсудимого;

- представление прокурора – акт его реагирования на судебное решение или решение следователя;

- санкция прокурора – дача согласия дознавателю на производство некоторых процессуальных действий (например, на возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения).

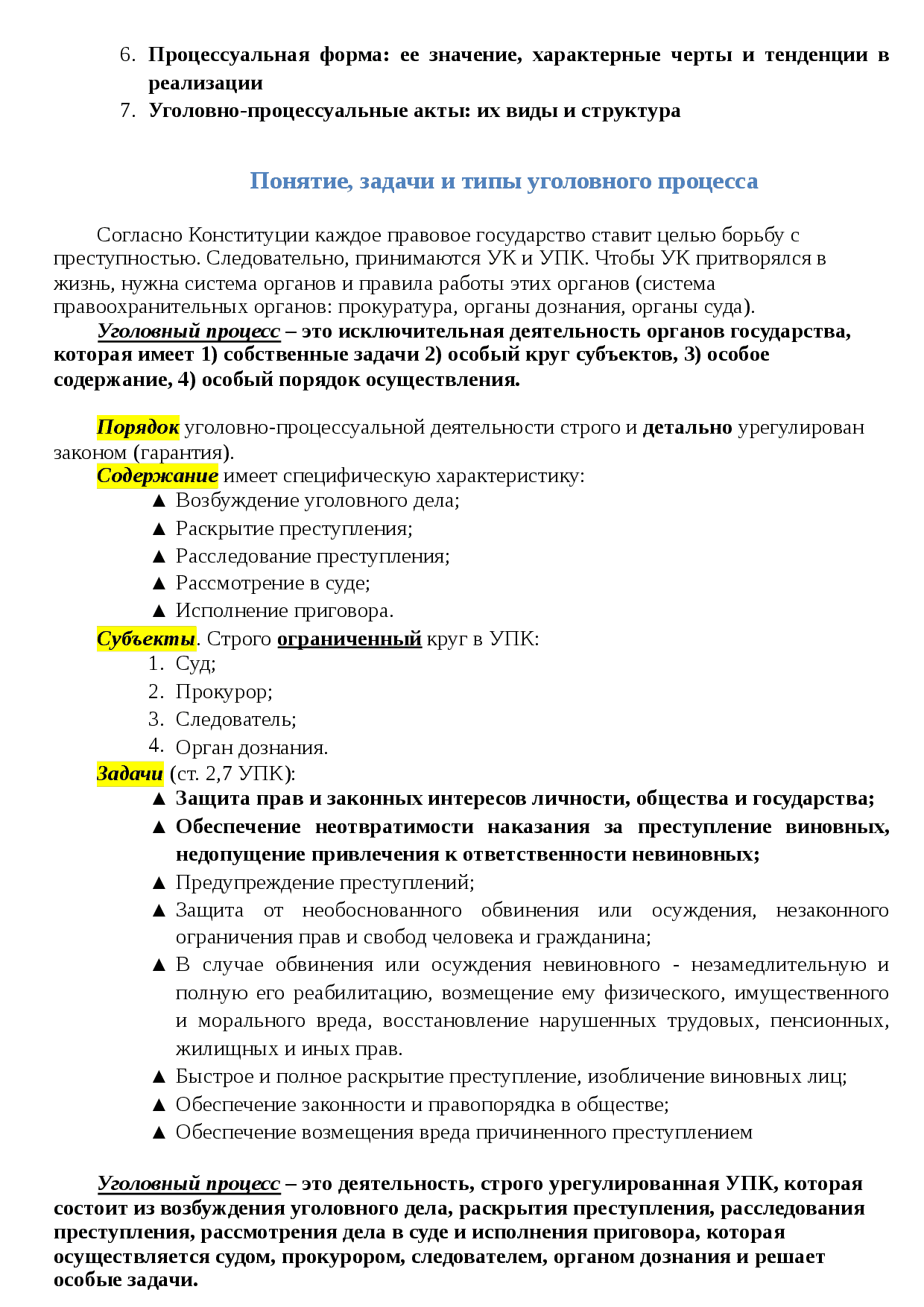

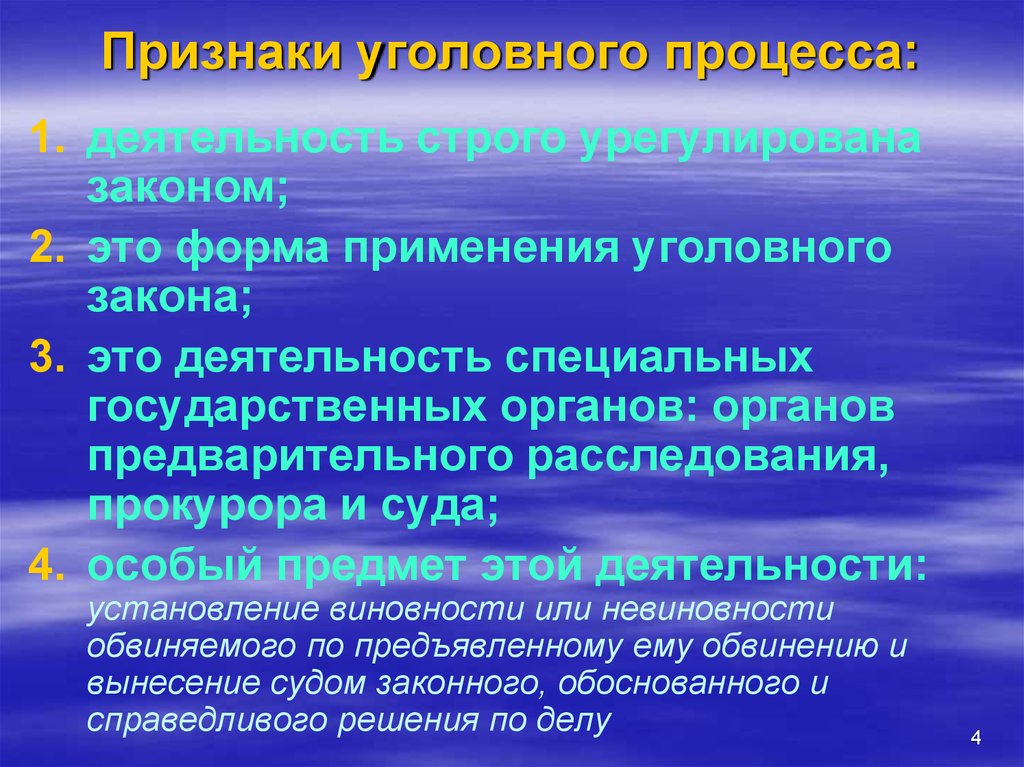

Понятие уголовного процесса

Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) —

-

- деятельность органа дознания, следователя, прокурора и суда по возбуждению, расследованию и разрешению уголовного дела;

- правоотношения в процессе деятельности соответствующих органов;

- регламентированный нормами права процедура возбуждения, расследования и разрешения уголовного дела и т.п.

При изучении различных точек зрения на природу, сущность и содержание уголовного процесса нужно учитывать, что современное законодательство запретило суду возбуждать уголовные дела, т.е. брать на себя функции стороны обвинения (уголовного преследования).

Уголовный процесс — урегулированные уголовно-процессуальным законом правоотношения и деятельность всех его участников при определяющей роли в пределах своих полномочий (компетенции) органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для наступления уголовной ответственности за совершение деяния с признаками состава преступления.

В связи с этим можно утверждать, что уголовный процесс — надлежащая юридическая форма (надлежащая правовая процедура), в рамках которой устанавливается наличие или отсутствие фактических и юридических оснований для наступления уголовной ответственности за совершение деяния с признаками состава преступления.

Юридическая форма регламентируется уголовно-процессуальным законом. Этот закон регулирует общественные отношения (связь между участниками уголовного процесса) в сфере уголовного судопроизводства.

Значительная часть процессуалистов считает, что в уголовном процессе основным является императивный метод правового регулирования, т.е. метод власти и подчинения.

Данный взгляд на механизм правового регулирования в уголовном судопроизводстве не отражает объективных реалий, что подтверждается принятием, например, судебными органами решений о заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей в стадии предварительного расследования, допустимости в уголовном процессе производства следственных и иных процессуальных действий, которые ограничивают конституционные права, свободы и законные интересы личности и т.п.

В указанных случаях достижение целей уголовного судопроизводства и охрана прав личности осуществляются в рамках не двустороннего (императивного или диспозитивного), а трехстороннего правоотношения с участием судьи. При таком подходе волеизъявление сторон правоотношения направлено друг к другу не непосредственно по горизонтали (диспозитивный метод) или по вертикали (императивный метод), а по так называемой «дуге» (А.И. Макаркин, А.В. Смирнов, С.Д. Шестакова и др.).

Таким образом, в рамках философского принципа единства и борьбы противоположностей диалектически «снимаются» (или исчезают, ликвидируются, уничтожаются) диспозитивный и императивный методы. В этом случае они преобразуются в качественно новый метод, получивший название в уголовно-процессуальной литературе судопроизводственного (состязательного или арбитрального).

Разумеется, указанные методы правового регулирования реализуются в рамках решения задач уголовного судопроизводства.

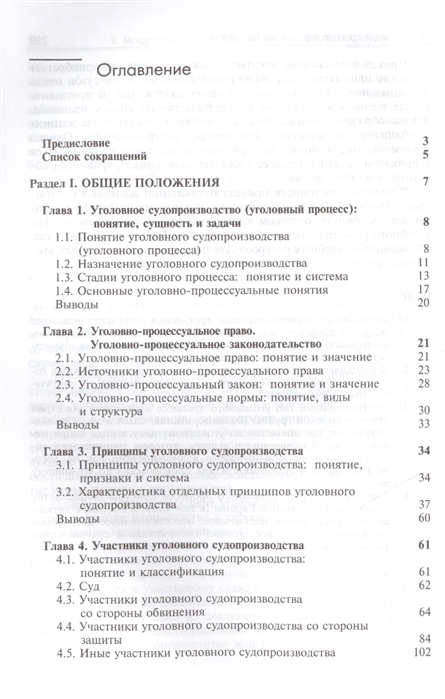

1.1. Понятие и назначение уголовного процесса.

Уголовный процесс как наука изучает закономерности возникновения, развития и прекращения уголовно-процессуальных правоотношений.Уголовный процесс как отрасль права – совокупность норм права, регулирующих деятельность, направленную на предупреждение готовящихся, раскрытие и расследование совершенных преступлений, разрешение дела по существу и обеспечение неотвратимости ответственности виновных.Уголовный процесс как учебная дисциплина – совокупность знаний об основных институтах уголовного процесса.Уголовный процесс как вид социально-правовой деятельности.Уголовный процесс — это, осуществляемая в пределах и порядке установленных законом и иными правовыми актами и отвечающая своему назначению деятельность (система действий), наделенных соответствующими полномочиями государственных органов, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней.

Чаще всего в определениях внимание привлекается к трем основным элементам:

1. Деятельности (системе упорядоченных действий) четко определенных в законе государственных органов, их должностных лиц и лиц, называемых участниками процесса.

2

Отношениям (правоотношениям), возникающим в ходе осуществления деятельности (производства по уголовным делам).

3. Обязательной и тщательной правовой регламентации деятельности и возникающих на ее основе отношений.

Поскольку рассматриваемая деятельность возникает и протекает в связи с применением уголовного закона, ее принято именовать уголовным процессом.

Понятие уголовного процесса тождественно понятию уголовного судопроизводства (п.56 ст.5 УПК РФ).Уголовное судопроизводство как особый вид социально-правовой деятельности преследует определенные цели, являющиеся его назначением:

1) защиту прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений (а также, безусловно, интересов государства и общества в целом);

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;

3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;

4) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.Защита прав и законных интересов пострадавших в результате преступления обеспечивается в результате выявления и уголовного преследования лиц, совершивших это преступление, их осуждения и справедливого наказания, выявления размеров причиненного преступлением вреда и принятия мер по обеспечению его возмещения, ограждения потерпевших от новых преступных посягательств и т. д.

В качестве специфических средств обеспечения этих целей выступают: процессуальное доказывание, привлечение в качестве обвиняемого, применение мер пресечения и других мер процессуального принуждения, а также иные предусмотренные УПК средства и способы.Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод обеспечивается детальной регламентацией оснований, условий и порядка применения мер, ограничивающих права и свободы, законодательным закреплением прав и обязанностей участников уголовно-процессуальных отношений и порядка их реализации, установлением в законе механизмов обжалования и проверки следственных и судебных решений.Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

Содержащееся в ч. 2 статьи 6 УПК РФ указание на то, что назначению уголовного судопроизводства соответствует не только уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, но и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, исключают возможность истолкования самого по себе факта прекращения уголовного дела (независимо от его основания) как свидетельствующего о незаконности или необоснованности решения о его возбуждении.Отказ от уголовного преследования невиновных может выражаться:

– в непринятии решения о привлечении в качестве обвиняемого,

– в вынесении решений об отказе в возбуждении уголовного дела

– в вынесении решения о его прекращении,

– в оправдании невиновного по приговору суда.

Вариации определения

Возможны несколько формулировок определения обсуждаемой физической величины. Помимо изложенной выше, приемлемым считается определение, которое гласит, что удельная теплоемкость представляет собой отношение значения теплоемкости вещества к его массе. В этом случае необходимо четко понимать, что такое «теплоемкость». Итак, теплоемкостью называют физическую величину, показывающую, какое количество теплоты необходимо подвести к телу (веществу) или отвести с целью изменения значения его температуры на единицу. Удельная теплоемкость массы вещества, большей килограмма, определяется аналогично как для единичного значения.