Самодержавие — это …

Опиралось оно на теорию о божественном происхождении монархической власти. За время существования понятие претерпело серьезное изменение.

- После образования централизованного Российского государства при Иване III с самодержавием ассоциировался суверенитет правителя (это как?), независимого от внешних факторов. Именно этот князь стал первым использовать в своем титуле термин «самодержец» после женитьбы на Софье Палеолог.

- Однако со времен Ивана IV понятие все чаще стало использоваться как синоним неограниченной внутренней власти царя.

- С периода правления Петра I самодержавие начало олицетворяться с ранее незнакомым в России понятием «абсолютизм». В частности, об этом писал в Духовном регламенте 1721 года Ф.Прокопович: «Монархов власть есть власть самодержавная».

Происхождение термина

Впервые в истории России понятие “самодержец” стал использовать Иван III в своем титуле. Это произошло в конце XV века после его свадьбы с Софьей Палеолог. Такой брак давал право на преемственность царства Русского от Византии, а значит и от Рима, ведь себя византийцы считали римлянами (ромеями). На рубеже XV-XVI века понятие “самодержец” означало независимость его носителя от других правителей.

Рис. 1. Самодержавие.

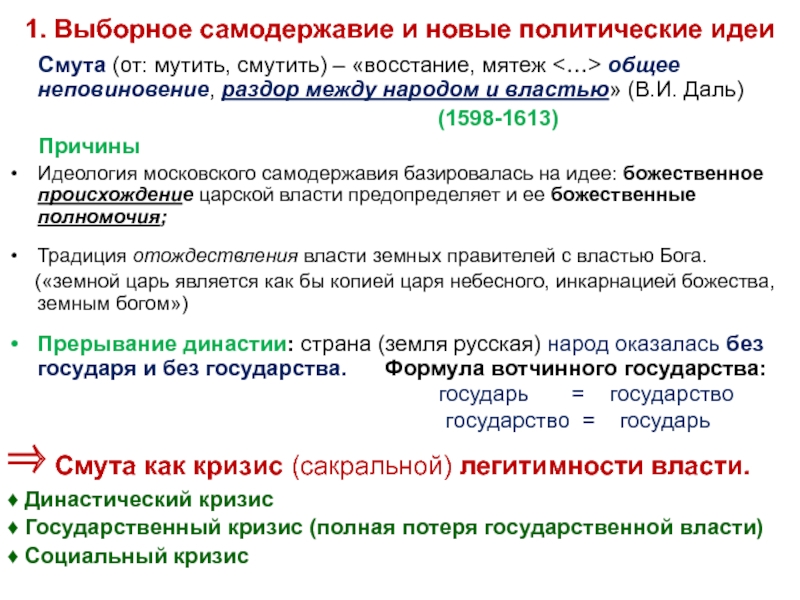

Во второй половине XVI века, по мере централизации государства, термин “самодержавие” стал означать неограниченную власть монарха. К причинам усиления самодержавия в XVI веке следует отнести:

- Личные качества правителей. В основном это были сильные и волевые люди, кроме последнего из Рюриковичей, за которого государством фактически руководил Борис Годунов.

- Иностранное влияние. Со стороны Византии и Золотой Орды. В первой власть была императорская, во второй – ханская.

- Вотчинные традиции в северо-восточной части бывшего древнерусского государства.

- Участие в деле объединения русских земель широких слоев общества – духовенства, боярства, служилого дворянства и земских людей.

В начале XVIII века, в годы царствования Петра I, определение “самодержавие” стало ассоциироваться с европейским абсолютизмом. В начале XIX века данная форма правления подвергалась критике и часто публицисты сравнивали самодержавие с деспотизмом.

В 1721 богослов Феофан Прокопович составил “Духовный регламент”. Он с января 1721 стал законом. Суть его сводилась к неограниченной власти императора, которая была основана на его божественном происхождении.

Рис. 2. Петр I.

Оппозиция самодержавию

На протяжении всей истории нашей страны по отношению к самодержавию постоянно возникала оппозиция. В разные времена это были:

- бояре;

- церковь;

- крестьяне;

- дворяне.

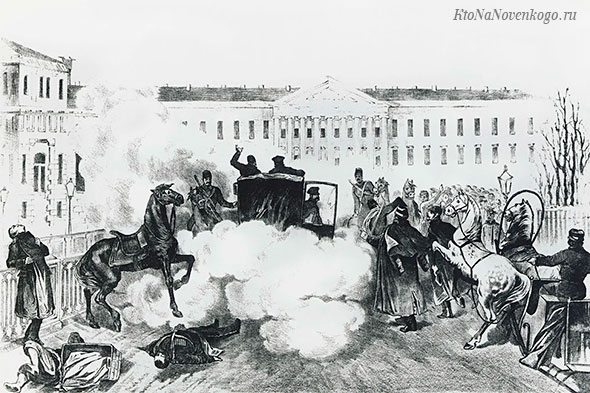

Они неоднократно покушались на жизнь Александра II и пытались убить его в Летнем саду, хотели пустить под откос царский поезд и даже устроили взрыв в столовой Зимнего дворца.

Свои планы народники осуществили 1 марта 1881 года, убив императора на набережной Екатерининского канала с помощью изготовленных самостоятельно метательных снарядов.

Документ противопоставил распространившейся в стране «гнусной крамоле» традиционные консервативные ценности высокой нравственности, веры в Бога, порядка и доброго воспитания детей.

В ходе Февральской революции был поставлен вопрос о самом факте существования монархической власти, что привело к отставке Николая II 2 марта 1917 года и падению самодержавия.

Надежды на реставрацию этой формы монархического правления, возлагавшиеся на Учредительное собрание, рухнули после победы большевиков в Октябрьской революции.

О причинах падения самодержавия можно узнать здесь:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Использую для заработка

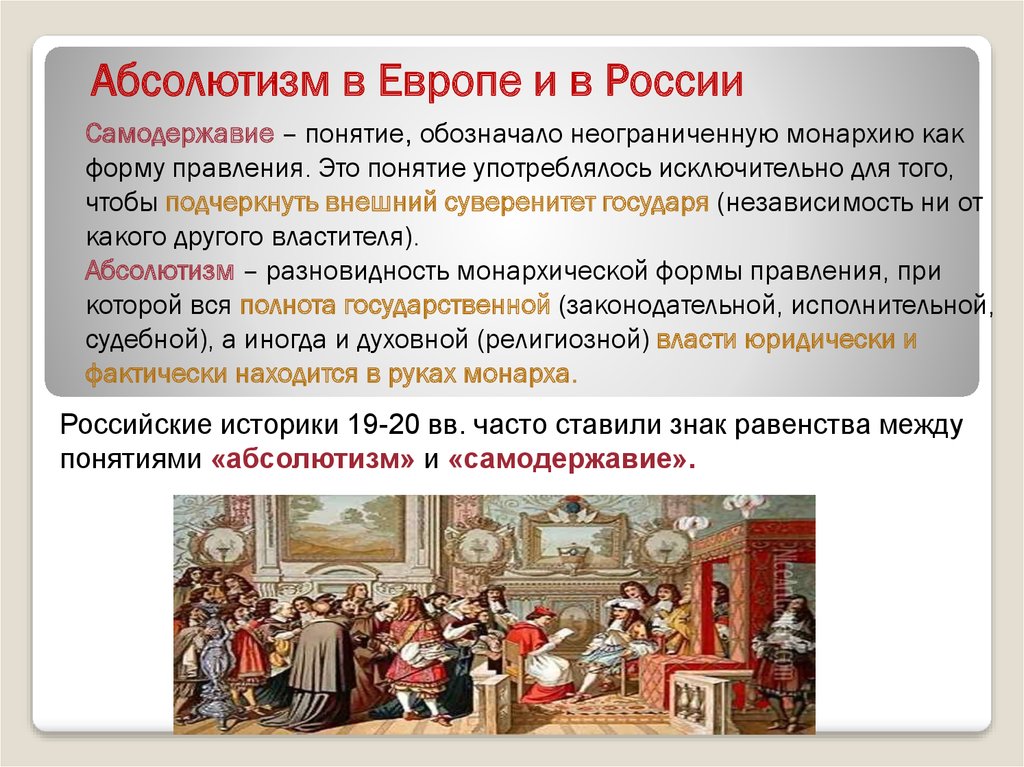

Отличия от абсолютизма

Теории, в которых, определения “абсолютизма” и “самодержавия” расходятся, появились к началу XX века. Например, авторы из числа славянофилов противопоставляли допетровский период постпетровскому в том смысле, что в первом было самодержавие (с Земским собором), а во втором – абсолютизм с бюрократизацией общества.

Советские и постсоветские историки считали, что происхождение самодержавия нужно искать в отношениях русских князей с Золотой Ордой. В период ига в большей степени усиливались княжества, где князья и боярства выступали как единая сила, а не боролись друг с другом. Таким образом, в XIV-XV веках центром объединения русских земель стало Московское княжество, а не Новгородская земля.

В либеральном лагере общественной мысли начала XX века, наоборот, послепетровский абсолютизм с идеями общего блага ставили выше, чем допетровский с его идеями божественной власти.

Рис. 3. Николай II самодержавие.

Что мы узнали?

Необходимо понимать, что такое самодержавие в истории России. В общей сложности оно охватывает период в 420 лет, от Судебника 1497 года свержения монархии в феврале 1917 года.

Тест по теме

-

Вопрос 1 из 5

Начать тест(новая вкладка)

Периоды самодержавия

Что такое самодержавие сказать однозначно сложно, так как в разные периоды истории страны эта форма правления имела свои особенности:

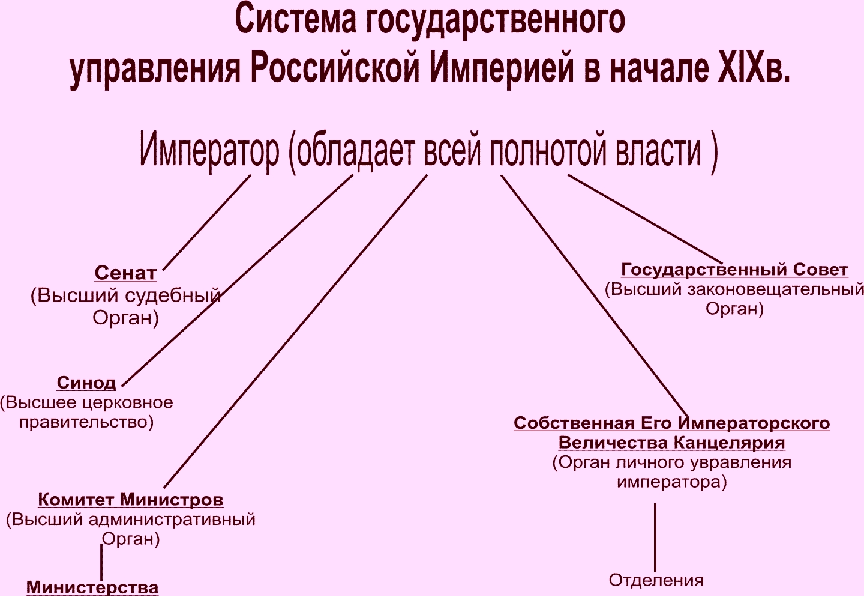

- Конец XV-начало XVIII века. Самодержавная власть князя, а позднее царя была ограничена органами сословного представительства — Боярской Думой и Земским собором.

- Первая четверть XVIII века-1905 год. Во время Эпохи дворцовых переворотов на короткое время самодержавная власть монарха была ограничена Верховным тайным советом и Кабинетом министров. Но уже во времена Елизаветы Петровны ситуация изменилась, а при Екатерине II в стране вновь утвердились абсолютистские порядки.

- 1905—март 1917 года. В ходе Первой российской революции в Российской империи был учрежден парламент (это как?) Государственная Дума и приняты Основные законы (1906), ставшие прообразом конституции.

Литература

- Белов. Об историческом значении русского боярства. — СПб., 1886.

- Вешняков. О причинах возвышения Московского княжества. — СПб., 1851.

- Дьяконов. Власть московских государей. — Гл. I—V. — 1889.

- Жданов, И. Повести о Вавилоне; Сказание о князех Владимирских. — Гл. VI. — 1891.

- Забелин, И. Е. Взгляд на развитие московского единодержавия. // Исторический вестник. — 1881. — № 2—4.

- Ключевский, В. О. Избранные лекции «Курса русской истории». / Сост. Н. А. Мининков. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 672 с. — ISBN 5-222-02651-5

- Сергеевич, В. И. Как и из чего возникла территория Московского государства // Новь. — 1886, январь, кн. 2, и февраль, кн. 1

- Сергеевич, В. И. Вольные и невольные слуги московских государей // Наблюдатель. — 1887. — № 2—3.

- Сергеевич, В. И. Юридические древности. — Т. I.

- — Репринтное воспроизведение: М.: Феникс, 1991. — 512 с. — ISBN 5-7652-0009-5.

- Соловьёв, С. М. Взгляд на историю установления государственного порядка в России. / Сочинения. — СПб., 1882.

- Тихомиров, Л. А. Монархическая государственность. — М.: Облиздат, Алир, 1998. — 672 с. — ISBN 5-89653-012-9.