Фразеологизмы

Отдельным случаем считаются также фразеологические формы подлежащего, когда в роли главного члена предложения выступает особая пара – существительное и согласуемое имя. Например, фразеологическое, терминологическое, либо словосочетание с метафорическим значением.

В этом случае составляющие данного синтаксического сплава только в совокупности выражают то единое и нечленимое значение, которое требуется для понимания смысловой составляющей.

Примеры:

- Работать спустя рукава – это не моя привычка.

- «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» написано на плакате в фойе.

- Кольца Сатурна видны невооруженным глазом.

- Млечный путь виден далеко.

- Белые хлопья падают с неба.

- Ежик волос воинственно торчал на его макушке.

И последней формой для подлежащего могут становиться неопределенные местоимения, которые образованы от основ «кто» и «что», составляющие единый сплав с согласуемым именем. Такие формы подлежащего несут в себе неопределенное значение.

Примеры:

- Кто-то лысый выглядывал из-за его спины.

- Что-то неприятное свалилось мне на голову с балкона.

- Кто-то противный гнусавил со сцены.

- Что-то лохматое коснулось моей ноги.

- Кто-то «умный» нацарапал на стене подъезда неприличное слово.

- Что-то вкусное приятно пахло из тарелки.

Таким образом, способы выражения подлежащего в русском языке могут разниться и зависят от определенной словесной формы, используемой на месте одного из главных членов синтаксической конструкции. В роли подлежащего могут выступать не только существительные, но и другие части речи, и даже сложные синтаксически неделимые словосочетания с фазисным, метафорическим и терминологическим значением. Кроме этого, стоит запомнить, что подлежащее имеет определенную форму выражения – именительный падеж.

Когда ставить тире между подлежащим и сказуемым. Правило

Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если:

-

Подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже (с нулевой связкой).Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России (М.Ю. Лермонтов).Долгие проводы – лишние слезы.Москва – столица России.

-

Подлежащее и сказуемое выражены числительными в именительном падеже (с нулевой связкой).Дважды два – четыре.

-

Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами — неопределенной формой глагола:Ученого учить – только портить.С вами говорить – себя не уважать.

-

Один из главных членов предложения — инфинитив, а другой — существительное или числительное в именительном падеже.Мой долг – предупредить вас о возможных последствиях.Строить быстро и качественно – наша работа.

-

Тире ставится в любых сочетаниях вышеперечисленных случаев:Ваша задача – решать проблемы клиентов. Существительное и инфинитив.Помогать животным – наш долг. Инфинитив и существительное.Четыре – четное число. Числительное и существительное.Площадь квартиры – пятьдесят квадратных метров. Существительное и словосочетание с числительным.

-

Также тире ставится перед сказуемым, выраженным фразеологическим оборотом:Эта девушка для меня – свет в окошке.Пирожные – пальчики оближешь.Талант у него – дай бог каждому.

-

Если сказуемое присоединяется к подлежащему с помощью слов это, вот, это есть, значит (в значении это есть) или это значит, то тире ставится перед этими словами:Усы, лапы и хвост — вот мои документы!Отдохнуть от дел – это блаженство.Безумство храбрых – вот мудрость жизни.

Сложные случаи. Тире может ставиться, а может не ставиться

Подлежащее выражено местоимениемЕсли подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — существительным в именительном падеже, тире обычно не ставится.Я честный человек.Вы большой специалист.Они наши друзья.

Исключения составляют три случая:

-

Тире ставится при логическом подчеркивании.Я – гражданин Советского Союза.

-

Тире ставится при структурном параллелизме предложений.Мы – люди беспокойные, ибо мы – в ответе за планету.

-

Тире ставится при обратном порядке слов.Герой этого романа – он сам.

Сказуемое выражено прилагательнымЕсли сказуемое выражено прилагательным, причастием или местоимением-прилагательным, то тир обчное не ставится.Жизнь длинная.Земля круглая.Автомобиль мой.

Исключение составляют три случая:

-

Тире ставится при логическом и интонационном членении предложения.Вся прибыль – ваша.Взгляд – звериный.

-

Тире ставится при наличии однородных сказуемых.Он сильно изменился: походка, движения, черты лица, даже взгляд – мягче, спокойнее, проще.

-

Тире ставится при структурном параллелизме частей.Ночь – теплая, луна – серебристая, звезды – блестящие.

Сказуемое выражено наречиемЕсли подлежащее выражено инфинитивом, сказуемое – наречием на -о, тире обычно не ставится:Курить вредно.Жить опасно.Ждать скучно.

Исключение лишь одно. Тире ставится при наличии паузы между подлежащим-инфинитивом и сказуемым-наречием на -о:Уступить – позорно. Это ужасно – струсить в последний момент. Это чертовски весело – кататься на лодке.

§3. Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение

Определение – это второстепенный член предложения, который зависит от подлежащего, дополнения или обстоятельства, определяет признак предмета и отвечает на вопросы: какой? который? чей?

Определение может относиться к словам разных частей речи: существительному и словам, образованным от прилагательных или причастий переходом в другую часть речи, а также местоимениям.

Согласованное и несогласованное определение

Согласованное определение – это определение, для которого тип синтаксической связи между главным и зависимым словами – согласование. Например:

Недовольная девочка ела шоколадное мороженое на открытой террасе.

(девочка (какая?) недовольная, мороженое (какое?) шоколадное, на террасе (какой?) открытой)

Согласованные определения выражены прилагательными, согласующимися с определяемыми словами – существительными в роде, числе и падеже.

Согласованные определения выражаются:

1) прилагательными: дорогой мамочке, любимую бабушку;

2) причастиями: смеющегося мальчика, скучающей девочке;

3) местоимениями: мою книгу, этому мальчику;

4) порядковыми числительными: первое сентября, к восьмому марта.

Но определение может быть и несогласованным. Так называется определение, связанное с определяемым словом другими видами синтаксической связи:

- управлением

- примыканием

Примеры:

Несогласованное определение на основе управления:

Книга мамы лежала на тумбочке.

Ср.: книга мамы — мамина книга(мамина книга – это согласованное определение, тип связи: согласование, а книга мамы – несогласованное, тип связи – управление)

Несогласованное определение на основе примыкания:

Хочу купить ей подарок подороже.

Ср.: подарок подороже — подарок дорогой(подарок подороже – несогласованное определение, тип связи – примыкание, а подарок дорогой – согласованное определение, тип связи – согласование)

К несогласованным определениям относятся и определения, выраженные синтаксически неделимыми словосочетаниями и фразеологизмами.

Напротив выстроили торговый центр в пять этажей.

Ср.: центр в пять этажей – пятиэтажный центр (центр в пять этажей – несогласованное определение, тип связи – управление, а пятиэтажный центр — согласованное определение, тип связи – согласование)

В комнату вошла девочка с голубыми волосами.

(девочка с голубыми волосами — несогласованное определение, тип связи – управление.)

В роли несогласованного определения могут выступать разные части речи:

1) существительное:

Остановка автобуса перенесена.

(автобуса — существительное)

2) наречие:

Бабушка приготовила мясо по-французски.

(по-французски – наречие)

3) глагол в неопределённой форме:

У неё было умение слушать.

(слушать — глагол в неопределённой форме)

4) сравнительная степень прилагательного:

Он всегда выбирает путь полегче, а она — задачи потруднее.

(полегче, потруднее сравнительная степень прилагательных)

5) местоимение:

Её рассказ тронул меня.

(её – притяжательное местоимение)

6) синтаксически неделимое словосочетание

Он врач высшей категории.

(высшей категории – синтаксически неделимое словосочетание)

Приложениe

Особым видом определения является приложение. Приложение – это определение, выраженное существительным, согласованным с определяемым словом в падеже. Приложения обозначают различные признаки предмета, которые выражаются существительным: возраст, национальность, профессия и др.:

Я люблю свою сестру — малышку.

В гостинице со мной жила группа туристов — японцев.

Разновидностью приложения являются географические названия, названия предприятий, организаций, печатных органов, художественных произведений. Последние образуют несогласованные приложения. Сравним примеры:

Я увидела набережную реки Сухоны.

(Сухоны — согласованное приложение, слова реки и Сухоны стоят в одном падеже.)

Сын прочитал сказку «Золушка».

(«Золушка» — несогласованное приложение, слова сказку и «Золушка» стоят в разных падежах

Подлежащее

На предмет речи указывает в предложении подлежащее. Оно всегда стоит только в именительном падеже. К примеру, «На смену летним денькам приходит осенняя прохлада». Задав вопрос, о чем здесь говорится, можно легко найти подлежащее. Говорится о прохладе. Употреблено слово в форме именительного падежа, соответственно, ход мыслей верный.

Чаще всего подлежащим бывают:

- Имена существительные в форме именительного падежа.

- Местоимения (близки по морфологическим признакам к существительным): Все задумались о поездке после случившегося инцидента.

- Инфинитивы: Трудиться – главное правило успешной карьеры.

- Словосочетания: Трое братьев стояли чуть поодаль.

Нулевое подлежащее

Оно контролирует всякое согласование со сказуемым, однако внешнего выражения не имеет. Примером может выступать предложение: Двор засыпало листвой.

В ряде романских, германских языков данный член предложения обязательно должен быть выражен, ввиду чего прослеживается такое явление, как пустое подлежащее (примеры: Идет дождь, На столе книга). Оно обладает формой, но не имеет значения.

Довольно часто встречаются подлежащие, которые являются придаточными предложениями (Что он не пришел – очень плохо). Иногда этот член предложения выступает и в роли обстоятельственной группы (От Москвы до Тулы близко).

Итак, мы уже узнали, что такое подлежащее, теперь стоит перейти к более подробному рассмотрению его форм выражения.

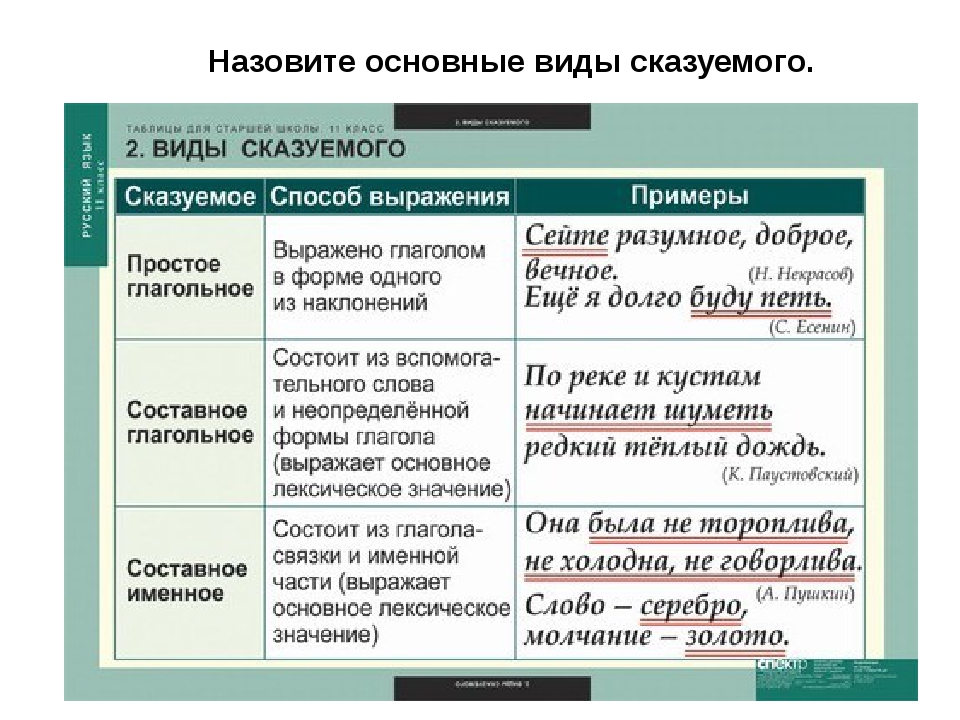

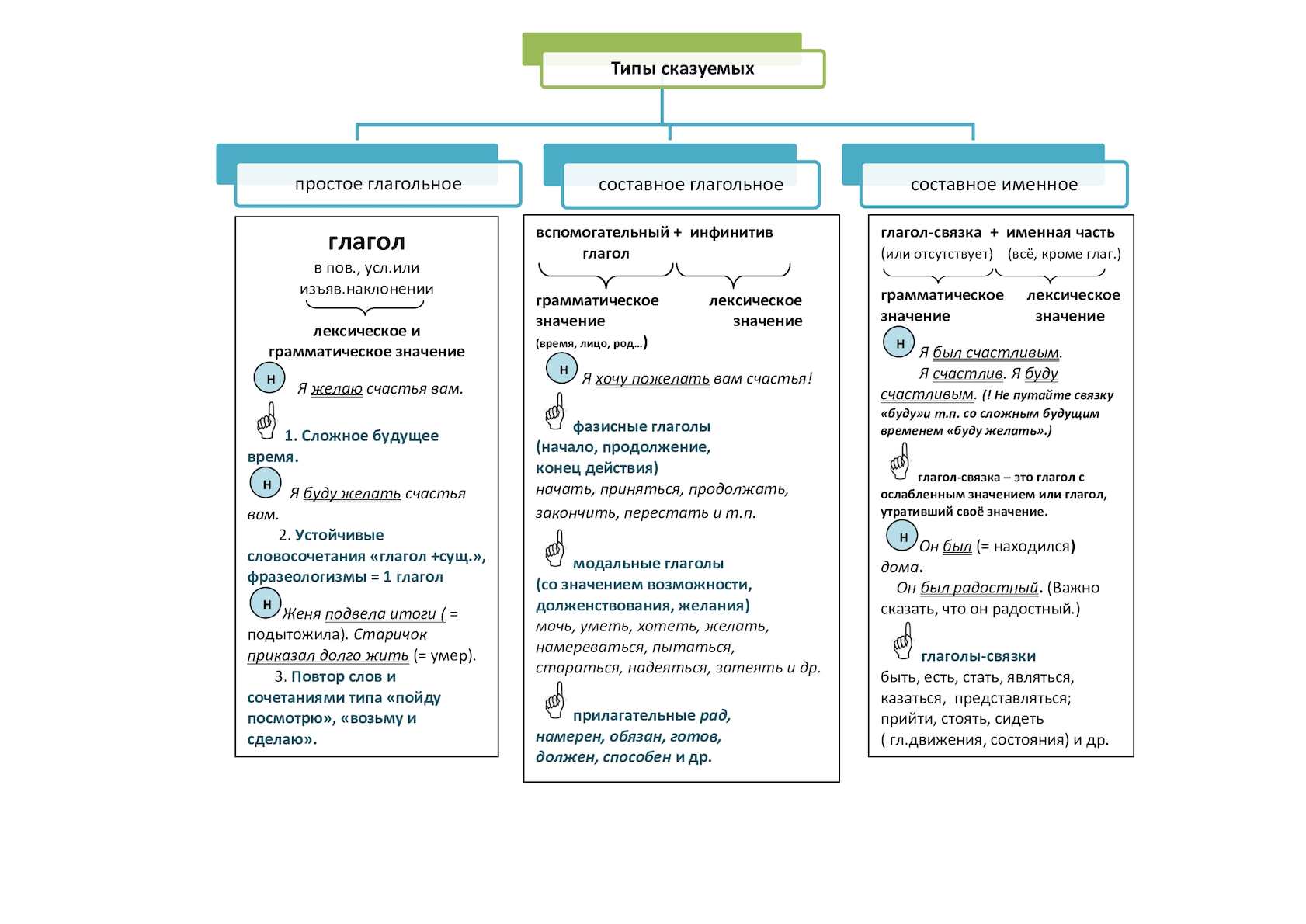

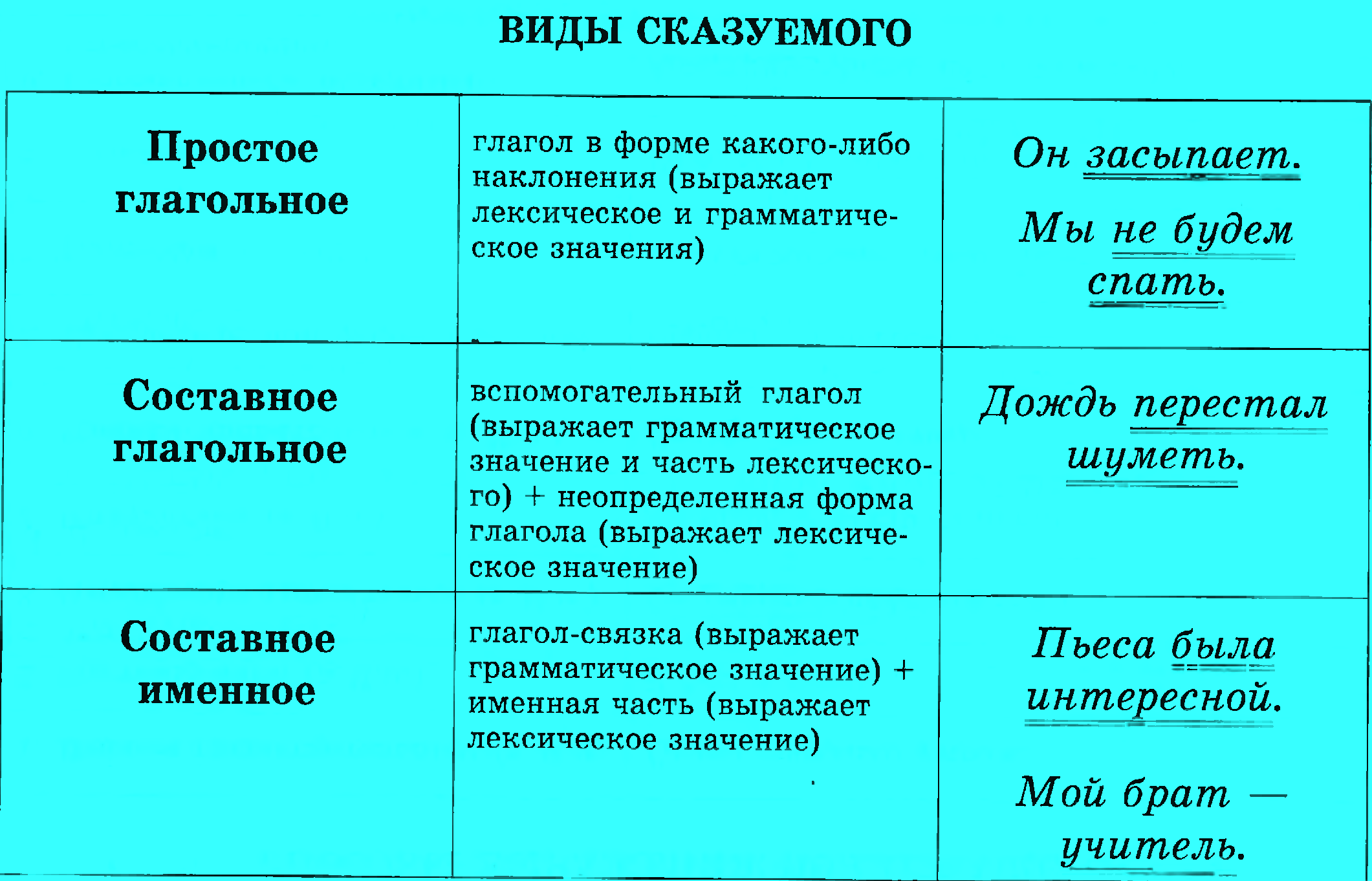

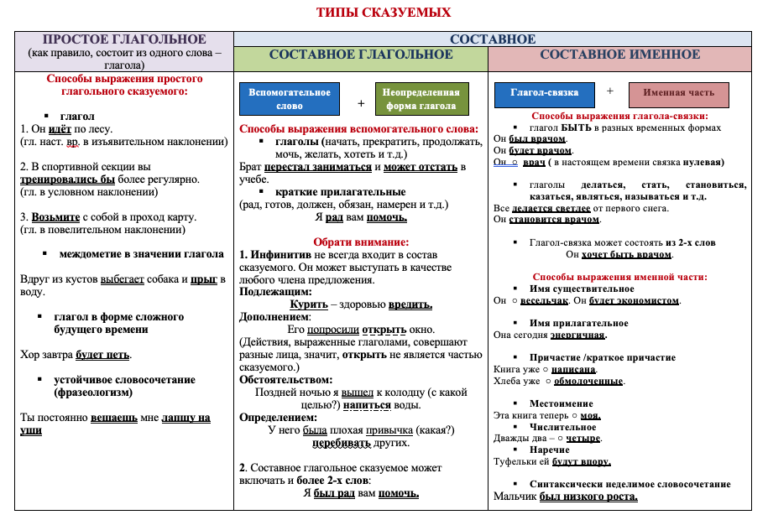

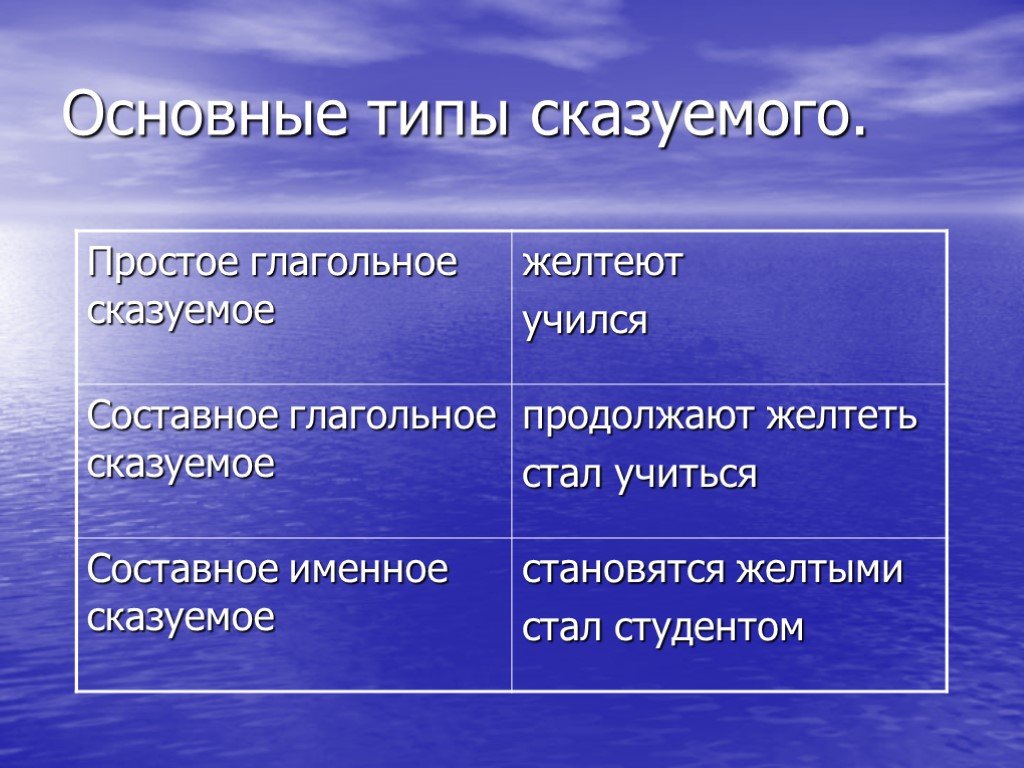

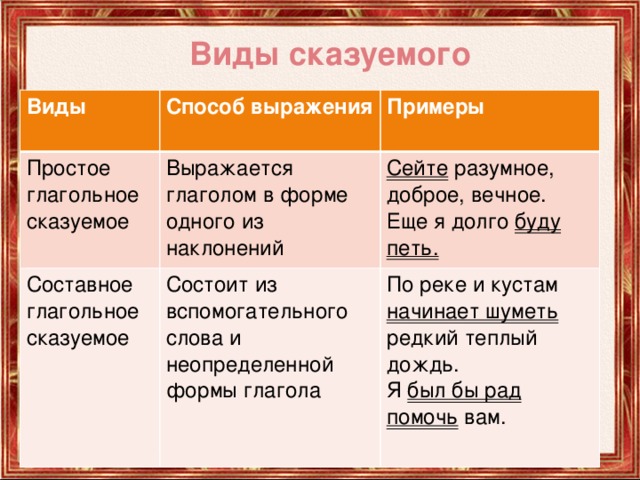

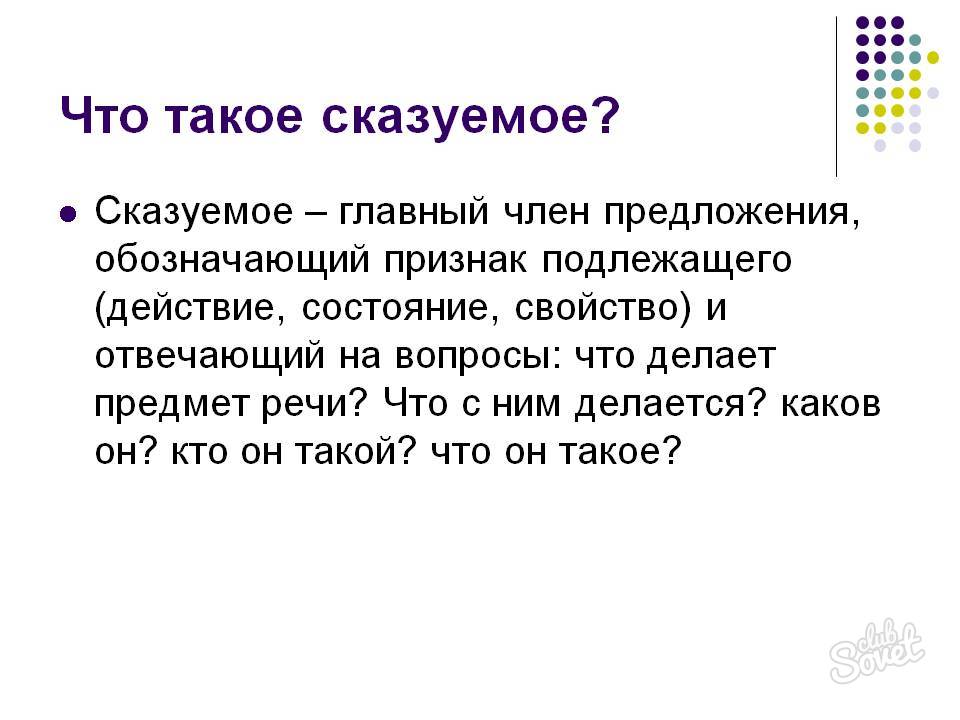

2 Что такое сказуемое

Сказуемое нужно подчеркивать двумя параллельными горизонтальными чертами, отвечает на вопрос “Что это такое?” и “Что это делает?”, а также обозначает действие или какой-либо признак подлежащего.

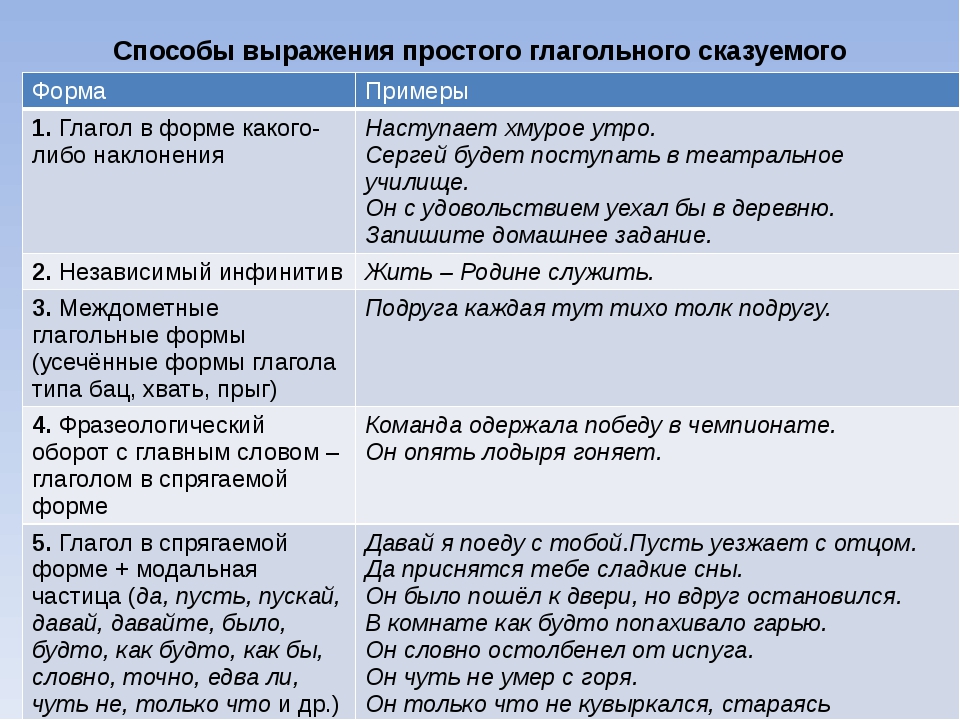

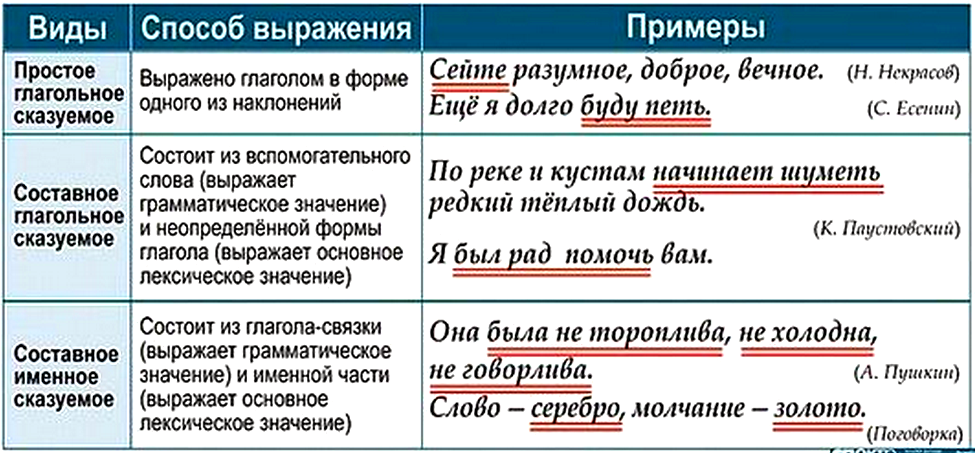

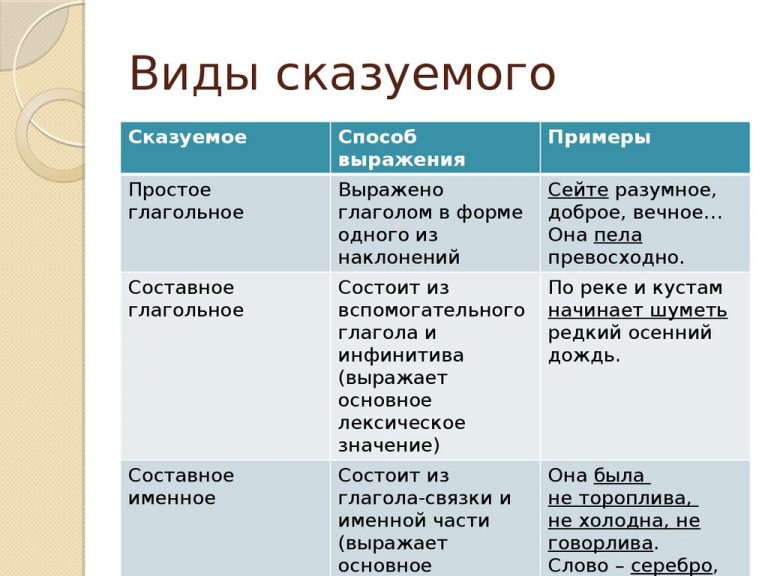

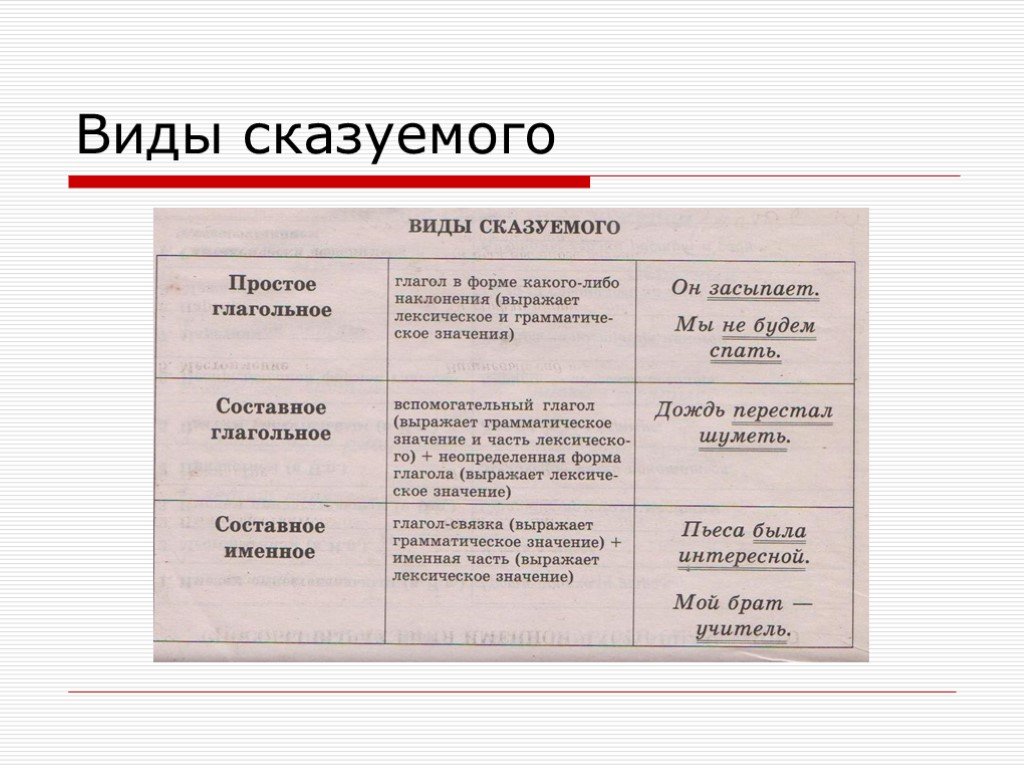

У сказуемого есть несколько типов:

- Глагольное.

- Составное именное.

- Составное глагольное.

Каждый вид сказуемого лучше разобрать отдельно. Самое простое из них – глагольное.

- Глагольное сказуемое обычно выражено глаголом в определенных наклонениях: изъявительном, повелительном, а также условном. Чтобы определять сказуемое верно, нужно освежить память и вспомнить, что такое наклонения.

- Возможно сказуемое в виде устойчивой фразы.

- Фразеологизмы тоже относятся к глагольному сказуемому.

Составное глагольное сказуемое легко заметить:

- В этом случае на основной вопрос сказуемого отвечают два глагола. Например: “Он всё равно продолжал кушать”. Сказуемое будет “продолжал кушать”.

- Либо “Коту нужно много спать”. Теперь сказуемое – “нужно спать”.

Составное именное сказуемое так называется, потому что содержит в себе глагол-связку и именную часть: существительное или местоимение, наречия, причастия.

Она была красавицей. В этом предложении сказуемое – “была красавицей”, так как слово “была” часто выступает глаголом-связкой, а “красавицей” – именной частью.

Возможно, с первого раза запомнить все не получится, но после решения заданий у вас все получится.

Главные члены: подлежащее и сказуемое

Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения. Грамматическая основа предложения — это основная часть предложения, которая состоит из его главных членов: подлежащего и сказуемого.

Подлежащее — это главный член предложения, который отвечает на вопрос кто? или что? Подлежащее называет объект, который производит действие, испытывает какое-либо состояние, обладает определённым признаком. Подлежащее подчёркивается одной чертой: подлежащее.

Подлежащее обычно выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже.

Пример.

Дождь шёл весь день. Что шло? — Дождь.

Мы идём в кино. Кто идёт? — Мы.

Сказуемое — это главный член предложения, который отвечает на один из вопросов: что делает? что делается? каков? кто он? что такое? Сказуемое связано с подлежащим и называет его действие, состояние или признак. Сказуемое подчёркивается двумя чертами: сказуемое.

Сказуемое обычно выражается глаголом, но оно может также быть выражено именем существительным и именем прилагательным. От подлежащего к сказуемому можно задать вопрос.

Пример.

Солнце ярко (что делает?) светит.

На улице (что делается?) темнеет.

Цветок (каков?) красив.

Менделеев – (кто он?) учёный.

Золото – (что такое?) металл.

Подлежащее и сказуемое связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Тире ставится когда?

Обычно подлежащее и сказуемое не разрываются знаками препинания. Однако существуют ситуации, когда без вспомогательной части в составе грамматической основы содержатся существительные, инфинитивы либо имена числительные. В таких случаях между подлежащим и сказуемым ставится тире. Разберем эти случаи, приведем примеры.

- Подлежащее и сказуемое – имена существительные. В данном случае имеет место составное именное сказуемое без вспомогательного глагола: «Кошка – домашний питомец, прирученный много тысяч лет назад». Подлежащее – «кошка» (имя существительное), сказуемое – «питомец» (имя существительное).

- Главные члены предложения – инфинитивы. Здесь представлено составное глагольное сказуемое без глагола-связки: «Учиться – делать вклад в собственное будущее». Подлежащее – «учиться» (глагол в начальной форме), сказуемое – «делать» (глагол в начальной форме).

- Подлежащее и сказуемое – имена числительные. «Пятью десять – пятьдесят». Часть до тире – это подлежащее, «пятьдесят» – сказуемое.

- Грамматическая основа: существительное в качестве подлежащего и глагол-инфинитив – сказуемое. «Ваша обязанность – помогать сослуживцам». Подлежащее – «обязанность» (существительное), «помогать» – предикатив в форме инфинитива.

- Случай, обратный предыдущему: подлежащее – глагол-инфинитив, сказуемое – имя существительное. «Помогать сослуживцам – ваша обязанность». «Помогать» – подлежащее в форме инфинитива, «обязанность» – сказуемое, выраженное существительным.

Также тире между подлежащим и сказуемым необходимо поставить, если в составе сказуемого употребляются указательные частицы: «Доброта – это луч света в мире бездушия»; «Надежда – вот что остается после множества разочарований».