Трудности

Люди, не являющиеся носителями русского языка, при его изучении могут столкнуться с рядом трудностей, в частности:

- Слитное или раздельное написание существительных с приставкой, переходящих в наречия: досыта, но до смерти; пополам, но по третям; вдобавок, но в заключение, посуху, но по морю.

- Написание о или ё после шипящих и ц непоследовательно: поджог (существительное) при поджёг (глагол), горшок при горшечник.

- Правило написания «не» с глаголами имеет много исключений, также связанных с невозможностью лексического отрыва (первой или единственной) приставки от корня слова: нейти, ненавидеть, несдобровать, невзлюбить, недополучить и др.

- Написание форм слова «идти» (корень —и-) определяется только словарём: идти, но прийти и приду. То же с формами корня —им-/-ем-/-я-: пойму, но приму, возьму и выну.

Литература

- Букчина Б. З. «Правила русской орфографии и пунктуации» (1956 г.) и орфографическая практика // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — 1974. — Т. 33, вып. 1. — С. 44–52.

- Григорьева Т. М. Три века русской орфографии (XVIII — XX вв.). — М.: Элпис, 2004. — 456 с. — 1 000 экз. — ISBN 5-902872-03-0.

- Еськова Н. А. Коснёмся истории // Орфография и русский язык. М., 1966

- Иванова В. Ф., Тимофеева Г. Г. Октябрь и реформа русского правописания // Русская речь. 1988. № 5

- Лингвистические основы кодификации русской орфографии: теория и практика. М., 2009

- Моисеев А. И. Тысячелетие русского письма // Русский язык за рубежом. 1988. № 6

- Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии. (XVIII-XX вв.) / Акад. наук СССР. Ин-т рус. яз.; авт.: Б. З. Букчина, Н. А. Еськова, Л. П. Калакуцкая и др.; Отв. ред. акад. В. В. Виноградов. — М.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1965. — 500 с.

- Ожегов С. И. Упорядочение русской орфографии // Вестник АН СССР. 1957. № 1

- Панов М. В. И всё-таки она хорошая! : Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и недостатках / Институт русского языка АН СССР.. — М.: Наука, 1964. — 168 с. — (Научно-популярная серия). — 35 000 экз. (обл.)

- Русское правописание сегодня: о «Правилах русской орфографии и пунктуации». М., 2006;

- Чернышёв В. И. Фортунатов Ф. Ф. и Шахматов А. А. — реформаторы русского правописания (по материалам архива Академии наук СССР и личным воспоминаниям) // Академик А. А. Шахматов. М.; Л., 1947

- Шапиро А. Б. Упорядоченное русское правописание: К выходу «Правил русской орфографии и пунктуации». М., 1956

Важнейшие правила

Правописание гласных в корне слов

-

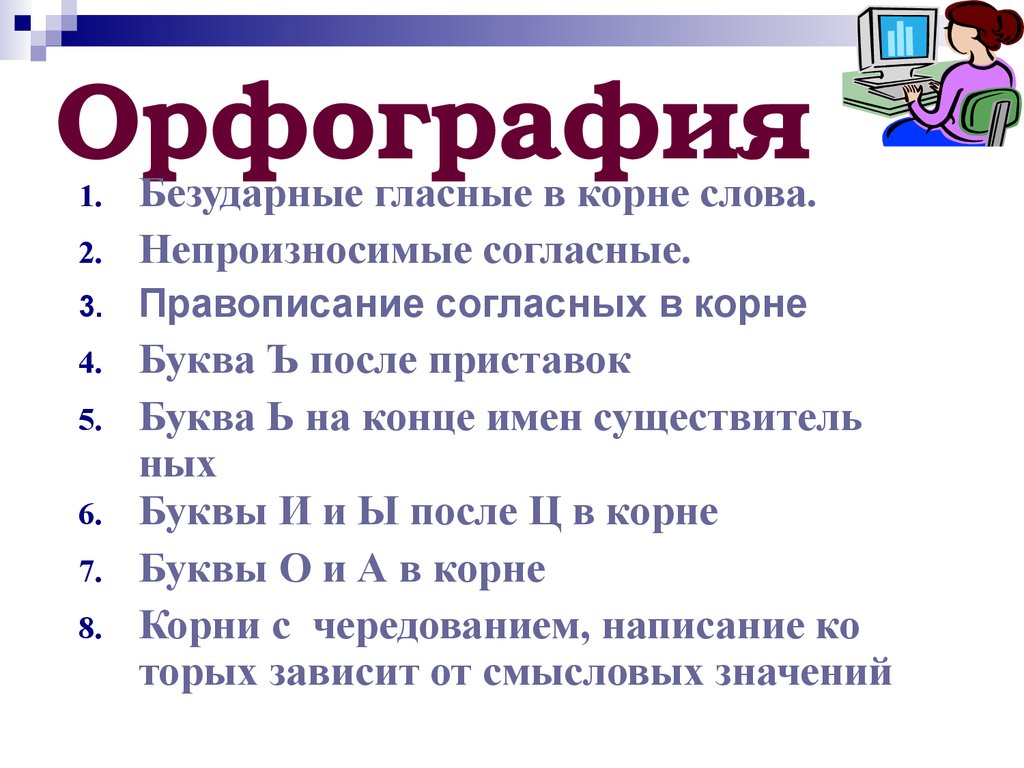

- Безударные гласные, которые можно проверить ударением

столы — сто́л

молодой — мо́лодость, моло́денький

-

- Безударные гласные, которые не проверяются (словарные слова)

корова, король, облако, болото

-

- И — ы после ц

в корнях ци — и

Цирк, циркуль, цитата, цинга, цифра … и в других заимствованных словах

Слова-исключения: цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул: «цыц».

в суффиксах и окончаниях — цы — ы

лисицын, курицын; улицы

-

- Гласные после шипящих

1) жи, ши — и

ча, ща — а

чу, щу — у

Жизнь, чаща, чудо …

2) После шипящих — ё:

Чёрный, жёлтый, шёлк, чёрточка …

Слова-исключения: шов, шорох, капюшон, крюшон, крыжовник, шоссе, шоколад, жокей, обжора, прожорлив, жонглёр, чопорный, трещотка, трущоба, шорты, шорник, шомпол, шовинизм, шок, шора, чащоба, чокнутый, чокаться, чох, чохом, жом, жор, жох, вечор, мажор, мажорный.

-

- Чередующиеся е — и, о — а в корне слова

1) бер — бира́-

тер — тира́-

дер — дира́-

пер — пира́-

мер — мира́-

стел — стила́-

блест — блиста́-

жег — жига́-

дерёт — сдира́ет

стелить — застила́ет

умер — умира́ть

блестит — блиста́ет

вытереть — вытира́ть

Слова-исключения: сочета́ние, сочета́ющийся, словосочета́ние

2) кос — каса́-

лож — лага́-

коснуться — каса́ться

изложение — излага́ть

Слово-исключение: полог

3) рос — о

раст — ращ — а

вырос, вырасти, выращенный

Слова-исключения: росток, Ростислав, Ростов, ростовщик, отрасль

4) мок — мак

вымокнуть под дождём

макать в жидкость

5) ровн — равн

ровный (гладкий) — равный (одинаковый)

выровнять — уравнение

Слово-исключение: равнина

6) гор — га́р

зага́р, горит

Слово-исключение: выгарки и изгарь

7) зор — зар

На месте безударного гласного пишется а

заря, зори, зарево

под ударением — а и о

зорька, зоренька, зорюшка

Правописание согласных в корне слов

-

- Глухие и непроизносимые согласные, которые можно проверить, изменив слово или подобрав однокоренное, в котором после проверяемой согласной стоит гласная или в, л, м, н, р, й

1. Столб — столбы

жёлудь — жёлуди

2. Глазки — глазницы

сказка — сказочка

3. Здравствуй — здравие

местность — место

-

- Непроверяемые согласные (словарные слова)

Ё и О после шипящих

В корне:

- Всегда ё: (сущ.) жёлудь, пчёлы, чёлка, чётки, щётка; (прил.) жёлтый, чёрный, чёткий, шёлковый; (глаг.) шёл.

- Слова-исключения (в том числе однокоренные): (сущ.) жом, жор, капюшон, крюшон, крыжовник, мажор, мачо, обжора, ожог, трещотка, трущоба, чащоба, чох, шов, шовинизм, шок, шомпол, шорник, шорох, шорты; (прил.) чопорный; (межд.) чок (в том числе глаг. чокаться, прил. чокнутый).

В суффиксе:

- Обычно под ударением пишется о, без ударения — е: (сущ.) волчо́к, галчо́нок, зайчо́нок, звоночек, кружо́к, медвежо́нок, мышо́нок; (прил.) бежевый, ежо́вый, парчо́вый, холщо́вый; (нареч.) горячо́, пахуче, свежо́, хорошо́.

- Однако: (глаг.) размежёвывать; (прич.) заворожённый, обожжённый; (нареч.) ещё.

В окончании:

- Обычно под ударением пишется о, без ударения — е: (сущ.) врачо́м, дачей, ножо́м, свечо́й, сторожем; (прил.) большо́го и хорошего.

- Однако: (глаг.) жжёт, печёт, стережёт.

Принципы построения орфографии

Так как орфография непосредственно связана с письменностью, то появление письменности оказывает основное влияние при формировании принципа построения орфографии языка, который не диктуется языком. Для языков, где письменность древняя и никогда (либо очень давно) не проходила реформу, можно говорить о том, что письмо отражает старое состояние языка и отстало от жизни (напр., английский язык).

Морфологический

Характерен, в частности, для русского языка.

Морфема пишется одинаково, независимо от позиционных фонетических изменений: голова́, го́ловы, голо́вка — везде одинаковое написание через «голов», но разное произношение. В русском языке существуют, однако, и значительные отклонения от морфологического принципа. Например, буква «ё»; различные чередования.

Фонетический

Первый лист орфографического словаря армянского языка Аристакеса Грича, XII век

Особенности произношения передаются на письме.

Характерен, например, для белорусского — не абсолютно, а также сербского и грузинского языка — абсолютно.

Кириллическая орфография белорусского языка была введена примерно в 1907 году, до этого единой принятой кириллической орфографии не было.

На письме отражается именно звучание, включая позиционные изменения, независимо от принадлежности звуков морфемам: галава́, гало́вы, галоўка (белор. ) — разное написание, произношение такое же как написание. Новые правила белорусской орфографии и пунктуации (от 23 июля 2008 года) рекомендуют переходить на такое, напр., написание: маёр, маярат, маянэз, раён, Нью-Ёрк.

Отражает ослабление безударных гласных (вместо О и Е пишется А и Я), некоторые явления, связанные с согласными (пишется ЦЦА вместо ТСЯ/ТЬСЯ). Не отражает явлений, связанных с согласными (напр., звонкие согласные в конце слова оглушаются, но пишутся всё равно буквы, соответствующие звонким).

Семантический

Характерен для китайского языка.

Написание никак не связано со звучанием, а отражает только семантику.

Во вьетнамском языке такой принцип был вначале, затем сменился на фонетический и латиницу (принцип орфографии был заменён в пределах того же языка)

История

Первоначально в языке господствовали индивидуальные написания. Одним из самых ранних трудов по теории орфографии является труд В. К. Тредиаковского, вышедший в 1748 году, где сформулированы принципы построения алфавита и орфографии, которым хорошо соответствует даже современный русский алфавит. М. В. Ломоносов в «Российской грамматике», вышедшей в 1755 году, получившей широкое распространение и долгие годы использовавшейся для обучения русскому языку, опубликовал правила правописания и такие основополагающие принципы, как удобство чтения для каждого, близость к трём основным российским диалектам, близость к морфологии и к произношению. Первый академический словарь русского языка был издан в 1784—1794 годах.

Довольно полный обзор правил правописания в их исторической перспективе был осуществлён Я. К. Гротом в 1873 году. Главным принципом он считал морфологический в сочетании, до некоторой степени, с фонетическими письменными формами. Впоследствии на главенство морфологического принципа (в отличие от фонетического) в русском правописании указывали А. Н. Гвоздев, А. И. Томсон, М. Н. Петерсон, Д. Н. Ушаков.

В 1904 году при Академии наук была создана специальная комиссия по правописанию. Её подкомиссия, в которую вошли такие известные учёные, как А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. И. Соболевский, занялась подготовкой реформы правописания. Окончательный проект реформы был готов к 1912 году, реализованы предложенные изменения были через шесть лет, при Реформе русской орфографии 1918 года. До 1918 года русский алфавит насчитывал больше букв, чем теперь. В результате реформы 1918 года были убраны буквы ять, фита, ижица, и десятеричное, ъ в окончаниях слов.

В 1956 году были приняты Правила русской орфографии и пунктуации, изменившие написание некоторых слов и регламентировавшие употребление буквы ё. В последующее время под руководством В. В. Лопатина выдвигались некоторые изменения правил, частично отражённые в орфографическом словаре под его редакцией, где «подготовленный текст правил русского правописания не только отражает нормы, зафиксированные в Правилах 1956 года, но и во многих случаях дополняет и уточняет их с учётом современной практики письма».

Обучающий материал

- Безударные гласные в корне слова

- Непроизносимые согласные в корне

- Написание двойных согласных в корне слов

- Правописание слов с корнем бер-/бир-

- Правописание слов с корнем лаг-/лож-, гар-/гор-

- Правописание слов с корнем раст-/ращ- и рос-/рост-

- Буквы е (ё), о после шипящих в корне слова

- Написание о/е после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных и наречий

- Правописание приставок на «з» и «с»

- Написание и/ы после приставок на согласный

- Выбор в написании приставок при- и пре-

- Правописание «ы» и «и» после «ц» в словах

- Написание -пол, -полу со словами

- Написание мягкого знака после шипящих

- В каких случаях не пишется мягкий знак в словах?

- Правописание слов с сочетаниями чт, чк, чн, нч, нщ, щн, рщ

- Написание слов с суффиксами -чик-, -щик-

- Выбор написания -ечк- и -ичк-

- Написание слов с суффиксом -иц-

- Написание слов с суффиксом -лив-

- Написание слов с суффиксом -чив-

- Правописание глагольного суффикса -ова-/-ева-

- Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных

- Правописание -н- и -нн- в наречиях

- Гласные перед суффиксами -н- и -нн- в страдательных причастиях

- Правописание «не» с прилагательными

- Написание «не» с краткими причастиями

- Правило написания дефиса в наречиях

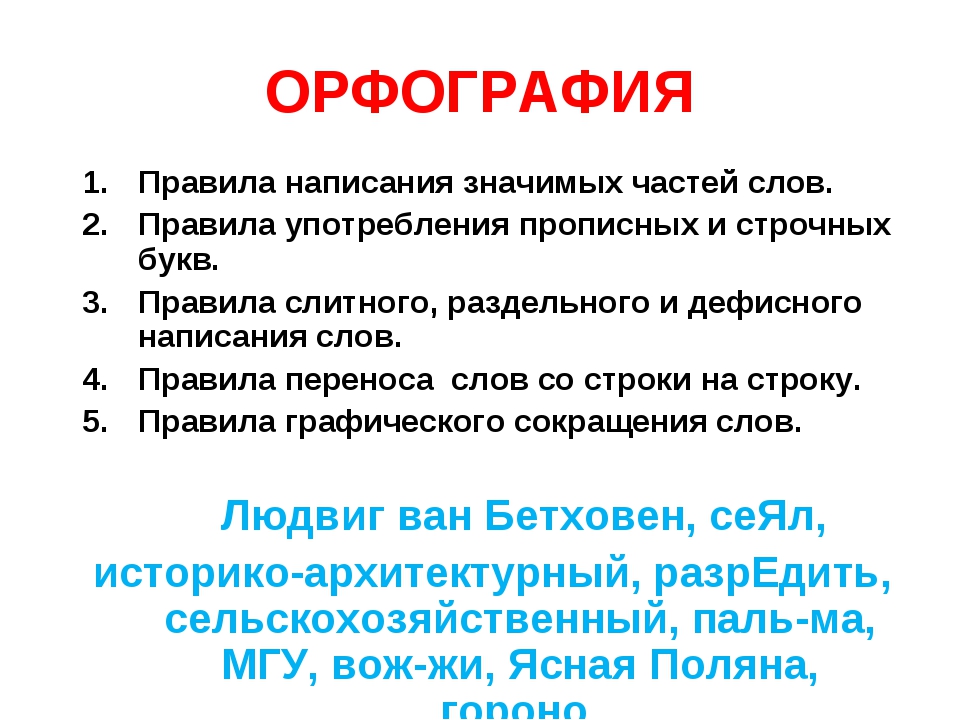

- Прописные и строчные буквы в русском языке

- Правила переноса слов в русском языке

- Какие слова нельзя переносить с одной строки на другую?

- Односложные слова

- Двухсложные слова, которые нельзя перенести

- Трехсложные и четырехсложные слова

Правописание чередующихся гласных в корнях слов

Если за корнем следует суффикс -а-, в корнях с чередующимися е(и) пишется и, а в корнях -лож-(-лаг-) и -кос-(-кас-) пишется а.

В корне гор-(гар-) в безударном положении пишется о. Исключения: выгарки, изгарь, пригарь (специальные и диалектные слова).

В корнях клон-(клан-), твор-(твар-) в безударном положении пишется о.

В корне зор- в безударном положении пишется а. Исключение: зоревать.

В корне -рос-(-раст-) перед ст и щ пишется а. Исключения: отрасль, росток, выросток, ростовщик, Ростов, Ростислав, Ростокино.

В корне -скоч-(-скак-) перед ч пишется о, перед к пишется а. Исключения: скачок, скачу.

От значения зависит правописание о и а в корнях -мок-(-мак-) и -ровн-(-равн-):-мок- — в значении «пропускать жидкость»;-мак- — в значении «опускать в жидкость»;-ровн- — в значении «гладкий», «ровный»;-равн- — в значении «одинаковый, тождественный»

В корне -плав- всегда пишется а: плавать, плавучесть. Исключения: пловец, пловчиха, плывун.

Критика

Орфография русского языка неоднократно критиковалась различными писателями и учёными. Ряд мнений собрал Я. К. Грот в книге «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873)

Сам Грот отстаивал букву ять, считая её важной для различения слов, несмотря на то, что в столичных диалектах устного русского языка такие слова не различались. Изменения нормы письма, которые предлагались в этой книге, были весьма умеренными, не затрагивающими часто используемых случаев с уже устоявшимися написаниями

Однако для сравнительно редких слов (например, «ветчина», «свадьба», «каракатица») отмечалось нарушение морфологического характера их написания (вместо «вядчина», «сватьба», «корокатица»).

Правописание сложных слов

Сложные слова — это слова, которые образованы с помощью соединения в одном слове двух основ.

Правописание сложных слов с соединительными гласными О и Е

Корни в сложных словах соединяются при помощи соединительной гласной о, если первая основа заканчивается на твердый согласный.

Корни в сложных словах соединяются при помощи соединительной гласной е, если первая основа заканчивается на мягкий согласный, шипящие и ц.

Слитное и дефисное написание сложных существительных

Через дефис пишутся —

– названия сторон света: северо-восток, юго-запад;

– названия сложных механизмов и единиц измерения: дизель-мотор, койко-место. Исключение — трудодень;

– названия некоторых растений: Иван-чай;

– с начальными иноязычными элементами вице-, лейб-, штаб-, экс-.

– образованные из двух слов одной тематической группы (слова-синонимы, антонимы, уточняющие друг друга): горе-злосчастье (синонимы), плащ-палатка (плащ и он же — палатка).

Слитно пишутся сложные слова —

с глаголом на и в первой части: сорвиголова. Исключение — перекати-поле;

с числительным в форме родительного падежа в первой части слова: пятикратный. Но: сороконожка (потому что не в прямом значении счёта). Исключения: 90 (девяностокилограммовый), 100 (стометровка), 1000 (тысячелетний);

названия жителя города: алмаатинец;

сложносокращённые: вещмешок.

Слитное и дефисное написание прилагательных

Через дефис пишутся прилагательные:

образованные от сочинительных словосочетаний: русско-английский словарь (словарь с русскими и английскими словами);

выражающие качество с дополнительным оттенком: светло-зеленый;

образованные от пишущихся через дефис существительных: нью-йоркский;

Остальные сложные прилагательные пишутся слитно.