Субурбанизация мира: примеры США, Европы и России

Американская субурбия считается эталоном маятниковой миграции (передвижение большого числа людей на работу и обратно из мест проживания) и образцом планировки, но далеко не уникальной.

Яркие представители субурбанизированных пригородов Европы – Великобритания и Франция. Их анализ позволит увидеть, каким может быть процесс и результат субурбанизации при разных составляющих.

Одно из главных отличий пригорода британских городов от американских в том, что архитектурная постройка здесь уже завершена. Новые районы заселяются, но не меняется их облик. Развитие, например, лондонских окраин, связано с повышением финансового благосостояния граждан. Поэтому главная цель переезда за черту города – «покупка» комфорта в условиях тишины.

В противовес «Туманному Альбиону» выступают пригородные зоны Франции, возникшие и постоянно увеличивающиеся в своих размерах, в след за ростом числа беженцев в стране. Французское «banlieue», хотя и переводится как пригород, несет совсем другую смысловую нагрузку. Это социальное жилье, пусть и малоэтажное, для бедных и малообеспеченных слоев населения. Санитарные условия, как и криминальная ситуация, находятся в плачевном состоянии.

Аналогичная обстановка царит в африканских странах, где пригороды стали синонимом картонных трущоб.

Специфика российской субурбанизации заключается в том, что пригородная зона состоит, как правило, из деревень или дачных массивов. Т.е. горожане стремятся иметь частный дом неподалеку от города, но при этом не хотят отказываться, ни от городской жизни, ни от недвижимости. При этом цивилизованный вид малоэтажной субурбии имеют только элитные (и часто закрытые) поселки.

Самые крупные и привлекательные с точки зрения перспектив города — Москва и Санк-Петербург, не очень активно развивают субурбию: границы городов расширяются за счет трансформации бывших пригородов в новые спальные районы.

Эволюция пригорода

Наивысшей точкой развития субурбанизации является трансформация облагороженного пригорода в столичный район или Metropolitan area. Причем образоваться такой район может вокруг любого мегаполиса, а не только политической столицы страны.

Столичный район – город, окруженный плотной пригородной застройкой, часто превышающей площадь самого мегаполиса. В каждом из секторов имеются школы, офисы, развлекательные центры. Увидеть это можно на примерах Нью-Йорка, чей 100-км ареол пересекает три штата, канадского Торонто и японского Токио.

Проблемы субурбанизации

Одной из главных угроз субурбанизации считается размытие границ города. Со временем любой ближний пригород будет поглощен мегаполисом, а для организации субурбии необходимо будет занимать следующие территории. Каждый год мегаполисы расползаются по спирали или в выборочном направлении, «расправляясь» с сельскохозяйственными угодьями и небольшими поселениями.

Глинтвейн белый

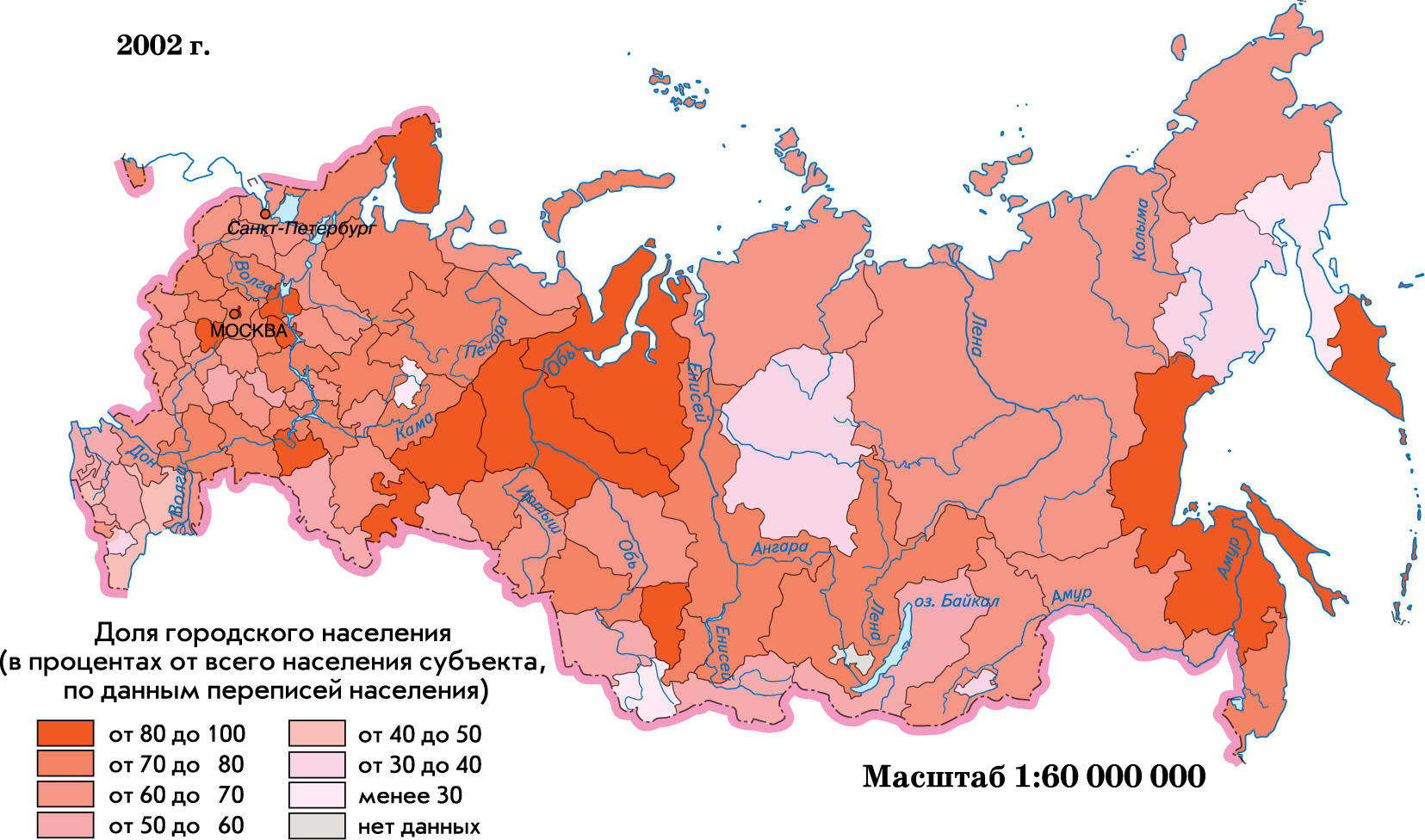

Урбанизация в России

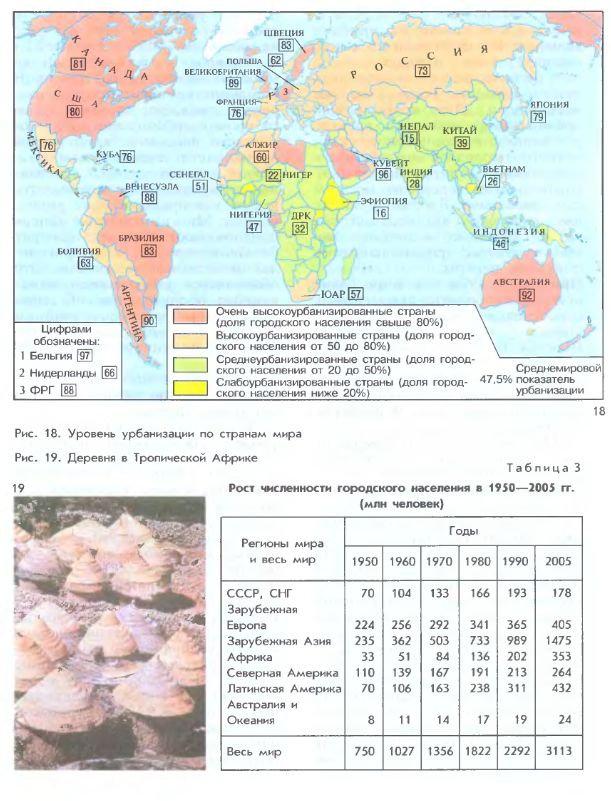

Россия долгое время оставалась преимущественно аграрной страной — к концу XIX века 87% населения жили в сельской местности. Ситуация стала меняться лишь в XX веке. В результате индустриализации 1930-х население стало стремительно перебираться из деревни в города. Но горожан в Советском Союзе стало больше 50% лишь к 1960-м годам.

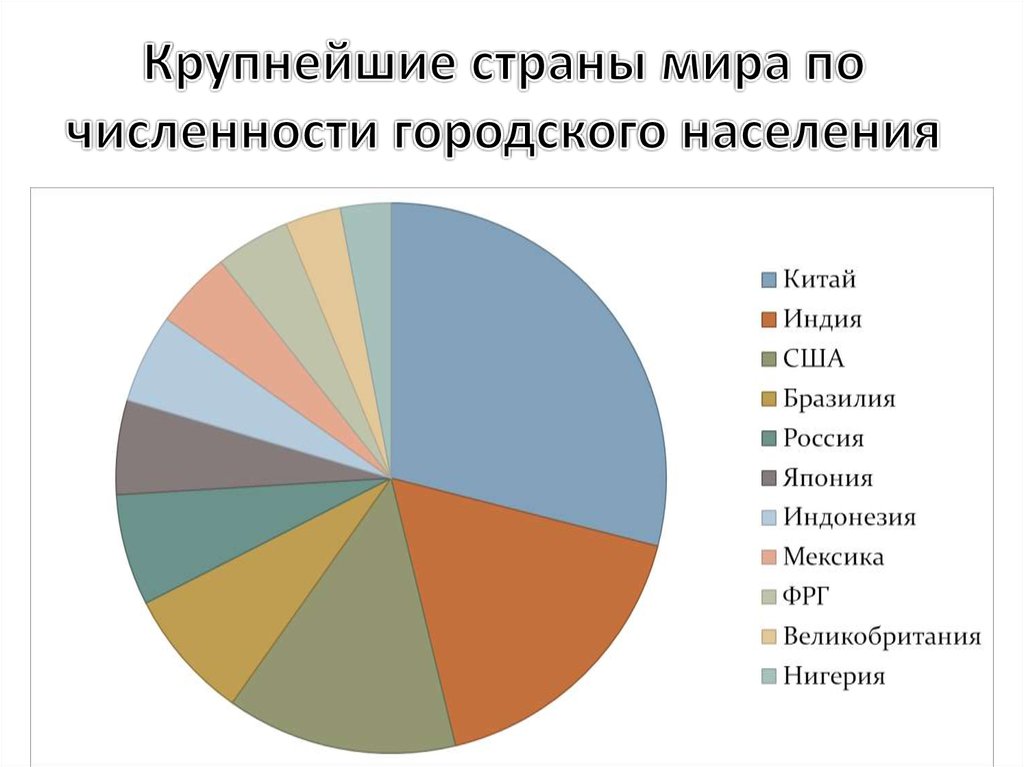

Сегодня на территории России около 1100 городов и около 2000 поселков городского типа. По данным переписи 2010 года, 73% граждан проживают в городах. В России 15 городов-миллионеров (с численностью населения более миллиона человек): это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград. Четверть россиян проживают в именно в «миллионниках».

Вид на Москву с Воробьевых гор. Июль 2018 года. Фото: Reuters

В Российской Федерации

Основная статья: Урбанизация в России

Ложная урбанизация, то есть проживание большого числа избыточного городского населения в трущобах — стихийных кварталах жилищ из строительного мусора и подручных материалов, в России встречается не так часто, как в тропиках, из-за холодного климата, и имеет место в основном в окрестностях крупных городов, а также в некоторых депрессивных регионах с высокой безработицей. Это происходит по ряду причин:

- В России, после распада СССР, не произошло всплеска численности населения (наблюдалась даже естественная убыль населения). При этом обеспеченность жильем в СССР к 1989 году была достаточно высокой — 83 % населения проживали в отдельных квартирах, оставшаяся часть — это общежития, общие квартиры и частный сектор, в бараках жил 1,1 %.

- Значительную часть обитателей трущоб в современной России составляют трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья. Трущобы для легальных и нелегальных гастарбайтеров часто являются временным жильём, на период их работы.

- В России «трущобами» принято называть деревянные многоквартирные бараки без водопровода и канализации, в целом, — ветхое и аварийное жильё. После распада СССР, в депрессивных регионах России произошло падение уровня жизни и увеличение доли ветхого и аварийного жилья. В 2010 году доля такого жилья в общем жилом фонде, в среднем по России составляла 3 %, в отдельных регионах была гораздо выше (Ингушетия — 21 %, Республика Тыва — 19 %, Республика Саха — 14 %). В указанных республиках наблюдается высокий уровень безработицы, при этом рождаемость в Тыве и Ингушетии самая высокая в России, после Чечни.

К «трущобной урбанизации» в России, иностранные авторы относят некоторые деревни, примыкающие к Москве, превратившиеся в стихийные посёлки трудовых мигрантов из стран СНГ, например Челобитьево, где санитарные и криминальные условия приближаются к трущобам «третьего мира». В этой деревне, с официальным числом жителей 400 человек, в 2011 году проживали, в этажерках из строительных вагончиков во дворах местных жителей, по данным МВД, до 20 тыс. гастарбайтеров, а также цыгане. Стихийные цыганские посёлки в окрестностях областных центров также напоминают трущобы.

В последние (2014—2016-е) годы, по официальным данным, доля ветхого и аварийного жилья снижается, в том числе в результате выполнения различных государственных программ, но всё еще, в 2016 году, в среднем по России составляет 2,4 %.

Интересной особенностью урбанизации населения России, а также других стран СНГ, является сочетание проблем ложной урбанизации с гиперурбанизацией, в зависимости от региона. Признаки ложной урбанизации широко распространены в первую очередь в небольших городах регионов России. Это явление обусловлено следующими факторами: подавляющее большинство горожан России — это недавние выходцы из села в первом или во втором поколении (доля горожан в третьем поколении меньше 20 %). Кроме этого, около 2/3 всех городов современной России — новые, возникшие в XX веке. Более того, около 15 % российских горожан населяют малые города, пгт и станицы, которые в России по большинству признаков правомерно считать элементом сельской местности. Особенно это касается южных регионов страны. Уровень обеспеченности жилых домов водопроводом, канализацией, стационарными телефонами в малых городах, а также на периферии крупных городов был довольно низким до конца 1990-х годов, поэтому в таких городах мало признаков подлинной городской культуры. Их жители часто продолжают заниматься личным подсобным хозяйством, поэтому их образ жизни в целом близок к сельскому. По некоторым оценкам, доля горожан, ведущих так называемый полугородской образ жизни, в конце XX века достигала около четверти городского населения России, но в настоящее время снижается в результате безработицы и оттока населения в более крупные индустриальные города, где проще найти хорошо оплачиваемую работу. Существуют и обратные процессы — субурбанизация, когда жители крупных городов, продолжая работать в городе, переселяются в расположенные на окраинах дачные и коттеджные посёлки, а также, в гораздо меньшей степени, рурализация — отток жителей городов в сельскую местность. Субурбанизация и рурализация стали возможны благодаря увеличению обеспеченности личным автотранспортом и улучшению инфраструктуры (в том числе появление сотовой связи, интернета, септиков, технологии бурения скважин и прочих легкодоступных условий).

Kahaluu Beach Park ⇧

Поехали на Kahaluu Beach Park — пляж с черепахами. Там мы просто офигенно отдохнули, черепахи вылазят на берег, большие красивые! Пожалели, что брали экскурсию-снорклинг на Мауи за деньги, когда здесь все бесплатно!

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

-

Kahaluu Beach Park. Пляж с черепахами.

Влада ходила перетаскивала песок и сидела в воде, еле обратно забрали. 🙂

Субурбанизация: определение, предпосылки, последствия

Слово «suburb» с английского языка переводиться, как пригород, а его производное используется социологами для описания процесса оттока городского населения в его ближайшие окраины.

Не стоит путать с ложной урбанизацией, когда перенаселение мегаполисов становится причиной ухудшения качества жизни (самый острый вопрос – дефицит рабочих мест), люди вынуждены переезжать в ближайшие окрестности. В отличие от ложной урбанизации, которая больше подобна бегству маргинальных слоев населения, субурбанизация подразумевает добровольный переезд в малоэтажные дома (обязательное условие), созданные муниципалитетом.

Первый и наиболее яркий пример субурбанизации был зафиксирован, а если точнее, то грамотно организован, правительством США в послевоенные годы ХХ века. Более детально этот процесс мы описывали в нашей статье https://mentamore.com/socium/suburbiya.htm .

Эта кампания изменила негативно-пренебрежительную коннотацию преследующую термин. Вместо жилья для малоимущих и этнических меньшинств, пригороды стали рассматриваться, и соответствовать, статусу районов с престижным жильем для комфортной жизни.

Жизнь в ближнем пригороде дает возможность получать необходимые блага городской жизни, при этом избавляет людей от главных недостатков мегаполиса:

- грязь, загазованность, шум;

- пробки;

- высокий уровень преступности.

Привлекательность пригородов также обусловлена острым дефицитом жилья в городской черте. Чем больше город, тем больше его население и соответственно выше спрос на жилье. Малоэтажные застройки субурбии позволяют максимально быстро и безболезненно (без каких-либо принудительных выселений) перераспределить численность населения.

Стоит также отметить, что субурбанизация не делает городских жителей сельскими, т.к основная занятость в мегаполисе остается. Кроме того, в таких районах, как правило, полностью отсутствуют, или значительно удалены любые крупные объекты инфраструктуры, в том числе и школы, супермаркеты, транспорт. Поэтому одним из необходимых требований для комфортной жизни в пригороде является наличие личного автомобиля.

Чем характеризуются стадии урбанизации: точечная у., субурбанизация, рурбанизация, реурбанизация?

Субурбанизация

—

процесс роста и развития пригородной

зоны крупных городов. В результате

происходит формирование городских

агломераций. При субурбанизации темпы

роста населения пригородов по сравнению

с городами-центрами агломераций выше.

Точечная

урбанизация-движение

населения из сельской местности в

города, концентрация городского населения

преимущественно в больших городах.

Рурбанизация

— возникновение

новых центров вдали от сложившихся,

рост населения в малых городах, сельской

местности, проникновение городских

жизненных стандартов в сельскую

местность.

Реурбанизация–

стабилизация

численности населения крупных городов,

их обновленное развитие.

18)

КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДАЮТ

ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ?Одна

из острейших глобальных проблем

современности в научной литературе

идентифицируется с процессом урбанизации.

Для такого подхода есть достаточно

веские основания.

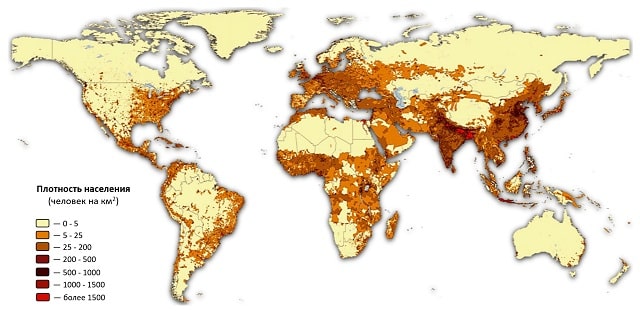

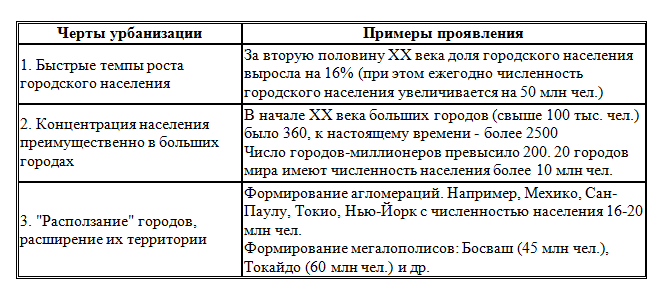

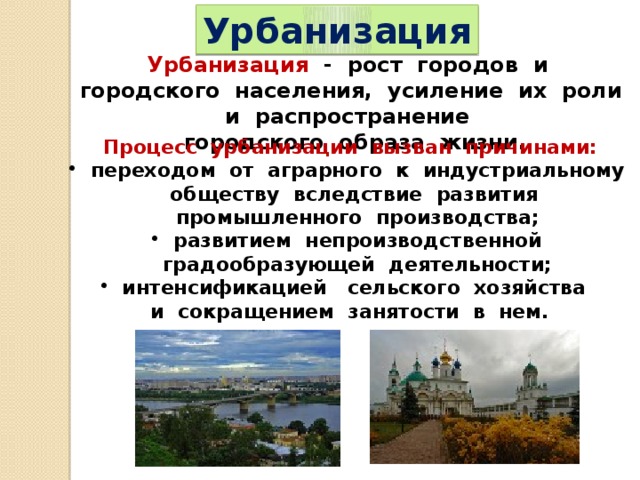

Урбанизация

(от лат. urbanus — городской) — исторический

процесс повышения роли городов в развитии

общества, который охватывает изменения

в размещении производительных сил, и

прежде всего в расселении населения,

его демографической и социальной

профессиональной структуре, образе

жизни и культуре.

Можно

выделить экономический,

экологический, социальный аспекты.

Экономический

аспект

заключается в том, что если раньше

концентрация промышленности давала

дополнительный эффект («эффект

агломерации») в силу широких возможностей

комбинирования и кооперирования,

использования сверхконцентрации, то

позже на передний план выступили

негативные моменты: транспортный коллапс

городов, трудности водоснабжения,

проблемы экологии. В этой связи

промышленность вынуждена «уходить» из

крупных городов, ее место занимают

другие функции: наука и научноисследовательские

и опытноконструкторские разработки

(НИОКР), финансовоуправленческие и др.

Экологические

проблемы

городов (особенно крупных) состоят в

том, что они концентрируют все виды

загрязнения окружающей среды, оказывая

прямое и косвенное влияние на огромные

территории (например, в США косвенное

воздействие сказывается на 35% территории).

Социальный

аспект

урбанизации очень многопланов. Он

проявляется в резких различиях качества

жизни в городах и бедствующих периферийных

районах многих развитых стран, в

социальных контрастах внутри крупных

городов. Пространственный аспект

урбанизации связан со всеми предыдущими.

«Расползание» агломераций означает

распространение городского образа

жизни на все большие территории, а это,

в свою очередь, ведет к обострению

экологических проблем, к растущим

транспортным потокам («агломерация и

окружение»), к оттеснению на дальнюю

периферию сельскохозяйственных и

реакционных зон.

Субурбанизация

(отток населения в пригородные зоны) —

стихийный процесс, именно он способствовал

некоторому сокращению населения

городских ядер, однако и он не ведет к

децентрализации населения, а скорее

означает «расползающуюся концентрацию».

Субурбанизация обусловливает и социальное

(а в США — расовое) расслоение населения.

Из центров переселяется значительная

часть состоятельных людей, что обостряет

проблемы больших городов, так как сужает

налоговую, а значит, и финансовую базу

для их реконструкции.

Глобализм

процесса урбанизации особенно нагляден

на примере развивающихся стран.

Урбанизация здесь своеобразна, ведет

к стремительному росту «псевдогородского

населения» (отсюда: «трущобная

урбанизация»).

Эксперты

ООН подсчитали, что свыше 1/3 городского

населения развивающихся стран живет в

трущобах, причем их доля быстро растет

(в Боготе оно достигает 60%, в РиодеЖанейро

— 40% и т. д.). Качество жизни в этих городах

все более определяется «дикими

пригородами», а пригороды становятся

по размерам подчас больше самих городов.

Другие вариации коктейля

Классический рецепт пользуется популярностью среди любителей крепкого микса. Однако другие вариации коктейля тоже имеют свои достоинства.

Необычным цветом и вкусом отличается Электрик Айс Ти. В коктейль добавляют лимонную содовую или газированную воду со вкусом лимона, а также французский ликер Блю Кюрасао. Вкус напитка становится более выраженным, а жидкость окрашивается в серебристо-голубой цвет. Этот вариант коктейля популярен в ночных клубах.

Малиновый коктейль Лонг является женским вариантом микса. Если вместо простой водки добавить в стакан малиновую, то напиток приобретет насыщенный розовый цвет, сохраняя свой вкус. Такой вариант легко приготовить в домашних условиях.

Майами Айс Ти передает атмосферу знойного пляжа. В его состав входят не только классические ингредиенты, но и персиковый ликер, а еще клюквенный морс. Также в этот вид микса добавляют большее количество льда. Отличный вариант, чтобы освежиться и получить удовольствие.

Каждая страна привносит свои изменение в классическую рецептуру напитка. Например, русский вариант предусматривает добавление шампанского и сока свежих раздавленных ягод. Японцы добавляют в микс апельсиновый ликер и сок. А на Гавайях крепость напитка снижают исключением таких ингредиентов, как джин и текила.

Примечания

- Adams, R. 1966. The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehistoric Mexico. Chicago: Aldine

- Modelski, G. 2003. World Cities: −3000 to 2000. Washington, DC: FAROS 2000

- Гринин, Л. Е. 2006. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории. История и современность (1): 3-44

- Eduardo Bonilla-Silva and David G. Embrick. «Every Place Has a Ghetto…»: The Significance of Whites’ Social and Residential Segregation : Symbolic Interaction. — Summer 2007. — № Vol. 30, No. 3. — С. Pages 323-345.

-

Spatial Distribution of U.S. Household Carbon Footprints Reveals Suburbanization Undermines Greenhouse Gas Benefits of Urban Population Density

Christopher Jones and Daniel M. Kammen

Environ. Sci. Technol., 2014, 48 (2), pp 895–902. - «Климат, качество атмосферного воздуха и здоровье москвичей» под ред. Б.А.Ревича, изд.НИЦ-Принт Москва 2006.

-

Thomas E. Lambert and Peter B. Meyer. Ex-Urban Sprawl as a Factor in Traffic Fatalities and EMS Response Times in the Southeastern United States // JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES

Vol. XL

No. 4

December, 2006. - Lambert, T. E.; Meyer, P. B. (2008). «Practitioner’s Corner: New and Fringe Residential Development and Emergency Medical Services Response Times in the United States». State 40 (2): 115–124..

Негативные последствия субурбанизации

Жители пригородов зачастую становятся «заложниками автомобиля», так как общественный транспорт в пригородах, как правило, отсутствует. К тому же в небольших странах с высокой плотностью населения, например Бельгии и Нидерландах, пригороды занимают почти всё свободное пространство, вытесняя природные ландшафты. В Соединённых Штатах Америки, ЮАР, Британии субурбанизация сопровождается так называемым бегством белых (англ. White flight): центральные районы городов заселяются представителями негроидной расы, в то время как белое население перемещается в пригороды, что приводит к увеличению преступности и к общему упадку центральных районов.

Часовая миграция жителей пригородов в города приводит к заторам на дорогах, что ведёт к загрязнению воздуха, потере времени и другим проблемам. Для борьбы с этим во многих развитых странах ведётся политика развития в пригородах общественного транспорта, например пригородного железнодорожного и легкорельсового, например система RER в Париже.

Развитие инфраструктуры под личный автотранспорт отчуждает природные территории (в том числе вырубка лесов), сам по себе автотранспорт загрязняет воздух и, опосредованно, водоёмы.

Загрязнение атмосферы состоит из парниковых газов, которые вносят свой вклад в глобальное потепление, и выбросов оксидов азота (33 % загрязнения от ЛАТ), пыли и аэрозолей (20 %), угарного газа (58 %), летучих органических соединений (18 %), которые негативно сказываются на здоровье жителей. Хотя в пригороде воздух зачастую чище, чем в центре, наибольшие концентрации загрязнителей всегда на автотрассах, где жители пригородов проводят больше времени. По причине «жизни в машине» жители пригородов также чаще гибнут в автокатастрофах, чаще страдают от ожирения и гиподинамии.

Скорая помощь и пожарные спасатели дольше едут до места ЧП.

Обслуживание личного автотранспорта приводит к росту инфраструктурных издержек для города, и личных затрат для человека.

Положительные и отрицательные последствия урбанизации

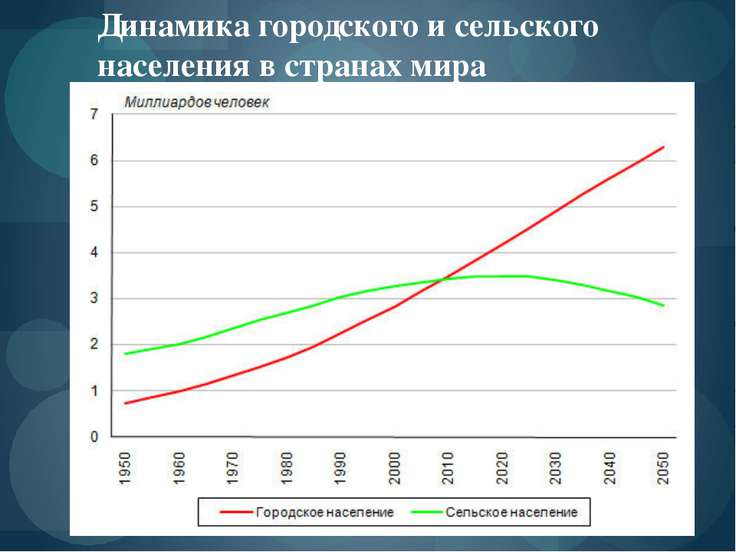

Мир быстро урбанизируется, уже сегодня более половины жителей планеты живут в городах, и в большинстве случаев толчком для переезда в город стала не плохая жизнь в сельской местности или вынужденные переселения вследствие военных конфликтов или техногенных/природных катастроф, а именно положительные стороны урбанизации.

Плюсы урбанизации

Образование. Именно в крупных городах и мегаполисах сосредоточено большое число академий и университетов, которые дают возможность получить образование, а в последствие и состояться в профессии, реализоваться и получать достойную оплату.

Развитие рынка труда: большее число вакансий, предложений и возможностей. Кроме того, мегаполисы – сосредоточение капиталов и потребителей, а значит, шансы открыть успешное предприятие повышаются.

Квалифицированная медицинская помощь. Разнообразие медицинских центров позволяет получать своевременную помощь и консультации.

Общество в мегаполисе многообразно. Это позволяет находить единомышленников и развивать интересные для себя (а может, и других) направления.

Доступ к различным сервисам и развлечениям. Развитая инфраструктура городов – возможность посещать интересные места (музеи, выставки, конференции), пользоваться оптимально подходящими службами доставки, такси, супермаркетами и многим другим.

Минусы урбанизации

Жизнь в городе комфортна и безопасна, пока не приходится столкнуться с главной проблемой – перенаселение. Созданные инфраструктуры рассчитаны на обслуживание определенного числа жителей, и если их количество резко возрастает, качество предоставляемых услуг снижается. В некоторых случаях городские власти не реагируют должным образом на изменения, что приводит к нарушению равновесия распределения населения на единицу площади, транспортным проблемам (пробки, загруженность общественного транспорта), шумовому загрязнению.

Развитие жилищного комплекса приводит к повышению плотности застроек. Кроме того, для жизнеобеспечения всех служб мегаполисов, крупные города поглощают самые привлекательные (плодородные и продуктивные) участки земли.

Рост жителей – увеличение объемов потребления. Для сельскохозяйственной промышленности ставится задача повышения урожайности, а это использование синтетических удобрений и пестицидов. Плодородные земли отравляются тяжелыми металлами и химическими соединениями.

Также на нужды горожан и для функционирования всех систем города развивается промышленный комплекс (предприятия, заводы), которые несут с собой не только готовую продукцию для потребителя, но и отходы, вредные выбросы (диоксид азота, сероводород, озон, предельные углеводороды), токсины. Для многих мегаполисов смог стал привычной картиной. Это настоящая экологическая проблема города и всей планеты.

Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает и о вреде здоровью, который несет с собой урбанизация. Одна из самых крупных проблем — это большое потребление и загрязнение предприятиями водоемов с пресной водой, как следствие миллионы людей ежедневно сталкиваются с дефицитом чистой воды.

Изменения образа жизни (в большинстве случаев – сидячий), в сочетании с неправильным питанием приводит к ожирению, неинфекционным болезням (диабет, сердечно-сосудистые патологии).

Угрожает урбанизация и этническому разнообразию, культуре, традициям и обычаям коренных поселений, стирая различия между жителями одного города, навязывая «правила» поведения, выбор одежды, досуга.

Положительные и отрицательные последствия урбанизации являются комплексным отражением процесса, указывающим на его несовершенность, а также необходимость контроля через государственную политику сбалансированности расселения.

Авокадо – польза и вред для организма

Ложная урбанизация

Трущобы в Джакарте

Основная статья: Ложная урбанизация

Она же трущобная урбанизация. В связи с демографическим взрывом в развивающихся странах, в первую очередь, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки возникло понятие ложная урбанизация. Она представляет собой стремительный рост численности городского населения, не сопровождаемый достаточным ростом числа рабочих мест. Отличие от истинной урбанизации состоит в том, что не происходит развития городских функций, характеризующих мировой процесс урбанизации. Происходит «выталкивание» в города сельского населения из перенаселенных аграрных районов. Доля городского населения намного превышает долю экономически активного городского населения, занятого в производственной и непроизводственной сферах. Прибывающее в города сельское население пополняет армию безработных, а недостаток жилья вызывает появление неблагоустроенных городских окраин с антисанитарными условиями жизни.