Открыта или замкнута Вселенная?

Ближайшие галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной расстоянию; но более далекие не подчиняются этой зависимости: их движение указывает, что расширение Вселенной со временем замедляется. В замкнутой модели Вселенной под действием тяготения расширение в определенный момент останавливается и сменяется сжатием (рис. 2), но наблюдения показывают, что замедление галактик происходит все же не так быстро, чтобы когда-либо произошла полная остановка.

Чтобы Вселенная была замкнута, средняя плотность материи в ней должна превышать определенное критическое значение. Оценка плотности видимого и невидимого вещества весьма близка к этому значению.

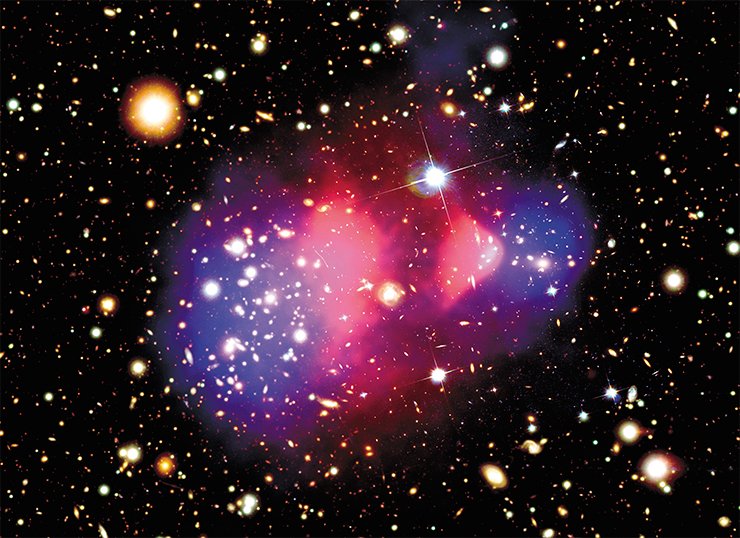

Распределение галактик в пространстве весьма неоднородно. Наша Местная группа галактик, включающая Млечный Путь, Туманность Андромеды и несколько галактик поменьше, лежит на периферии огромной системы галактик, известной как Сверхскопление в Деве (Virgo), центр которого совпадает со скоплением галактик Virgo. Если средняя плотность мира велика и Вселенная замкнута, то должно было бы наблюдаться сильное отклонение от изотропного расширения, вызванное притяжением нашей и соседних галактик к центру Сверхскопления. В открытой Вселенной это отклонение незначительно. Наблюдения скорее согласуются с открытой моделью.

Большой интерес космологов вызывает содержание в космическом веществе тяжелого изотопа водорода – дейтерия, который образовался в ходе ядерных реакций в первые мгновения после Большого взрыва. Содержание дейтерия оказалось чрезвычайно чувствительно к плотности вещества в ту эпоху, а следовательно, и в нашу. Однако «дейтериевый тест» осуществить нелегко, ибо нужно исследовать первичное вещество, не побывавшее с момента космологического синтеза в недрах звезд, где дейтерий легко сгорает. Изучение предельно далеких галактик показало, что содержание дейтерия соответствует низкой плотности материи и, следовательно, открытой модели Вселенной.

Происхождение крупномасштабной структуры.

У космологов на эту проблему есть две противоположные точки зрения.

Самая радикальная состоит в том, что вначале был хаос. Расширение ранней Вселенной происходило крайне анизотропно и неоднородно, но затем диссипативные процессы сгладили анизотропию и приблизили расширение к модели Фридмана – Леметра. Судьба неоднородностей весьма любопытна: если их амплитуда была большой, то неизбежно они должны были коллапсировать в черные дыры с массой, определяемой текущим горизонтом. Их формирование могло начаться прямо с планковского времени, так что во Вселенной могло быть множество мелких черных дыр с массами до 10–5 г. Однако С.Хокинг показал, что «мини-дыры» должны, излучая, терять свою массу, и до нашей эпохи могли сохраниться только черные дыры с массами более 1016 г, что соответствует массе небольшой горы.

Первичный хаос мог содержать возмущения любого масштаба и амплитуды; наиболее крупные из них в виде звуковых волн могли сохраниться от эпохи ранней Вселенной до эры излучения, когда вещество было еще достаточно горячим, чтобы испускать, поглощать и рассеивать излучение. Но с окончанием этой эры остывшая плазма рекомбинировала и перестала взаимодействовать с излучением. Давление и скорость звука в газе упали, вследствие чего звуковые волны превратились в ударные волны, сжимающие газ и заставляющие его коллапсировать в галактики и их скопления. В зависимости от типа исходных волн расчеты предсказывают весьма различную картину, далеко не всегда соответствующую наблюдаемой

Для выбора между возможными вариантами космологических моделей важной является одна философская идея, известная как антропный принцип: с самого начала Вселенная должна была иметь такие свойства, которые позволили сформироваться в ней галактикам, звездам, планетам и разумной жизни на них. Иначе некому было бы заниматься космологией

Альтернативная точка зрения состоит в том, что об исходной структуре Вселенной можно узнать не более того, что дают наблюдения. Согласно этому консервативному подходу, нельзя считать юную Вселенную хаотической, поскольку сейчас она весьма изотропна и однородна. Те отклонения от однородности, которые мы наблюдаем в виде галактик, могли вырасти под действием гравитации из небольших начальных неоднородностей плотности. Однако исследования крупномасштабного распределения галактик (в основном проведенные Дж.Пиблсом в Принстоне), кажется, не подтверждают эту идею. Другая интересная возможность состоит в том, что скопления черных дыр, родившихся в адронную эру, могли стать исходными флуктуациями для формирования галактик.

Литература

- Бакина В. И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник Московского университета. Сер.7. Философия.. 1998.№ 4. С.42-55.

- Бакина В. И. Космологические учения раннегреческих философов: Учеб. пособие. М., Изд-во Моск. ун-та. 1999. −104 с.

- Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 272 с. ISBN 5-93972-013-7

- Гаврюшин Н. К. Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. — М.: «Наука», 1983. Выпуск XVI. С.325-338.

- Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. 1981. М.: Наука, 1981, С. 183—197.

- Житомирский С. В. Гелиоцентрическая гипотеза Аристарха Самосского и античная космология. // Историко-астрономические исследования. М., 1986. Вып. 18. С. 151—160.

- Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.-232 с.

- Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. — 2001..

- Космологические произведения в книжности Древней Руси. Ч. II: Тексты плоскостно-комарной и других космологических традиций» // Серия «Памятники древнерусской мысли». Вып. IV(2) / Отв. ред.: В. В. Мильков, С. М. Полянский. СПб.: Издат. дом «Міръ», 2008 (640 с. (50Б7 а.л.).

- Лебедев А. В. Фалес и Ксенофан (Древнейшая фиксация космологии Фалеса) // Античная философия в интерпретации буржуазных философов. М., 1981.

- Лупандин И. В. Аристотелевская космология и Фома Аквинский // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 2. С.64-73.

- Макеев В. А. Древняя философская космография в современной культуре стран Востока. -М.: РУДН, 1993

- Мочалова И. Н. О двух космологических традициях в Ранней Академии // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (серия философия). 2007.- № 3 (6).- С.26-34.

- Нагирнер Д. И. Элементы космологии. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.

- Павленко А. Н. Современная космология: проблема обоснования // Астрономия и научная картина мира. М. ИФРАН, 1996;

- Павленко А. Н. Европейская космология: основания эпистемологического поворота, М.- ИНТРАДА, 1997;

- Сажин М. В. Современная космология в популярном изложении. URSS. 2002. 240 с

- Семушкин А. В. Умозрительный культ космоса в раннегреческой философии // Религия в изменяющемся мире. — М.: Изд-во РУДН, 1994. — С.27-39.

- Турсунов А. Философия и современная космология. М., 1977.

- М. Л. Фильченков, С. В. Копылов, В. С. Евдокимов Курс общей физики: дополнительные главы.

- Фролов Б. Число в архаической космологии // Астрономия древних обществ. М., 2002.С.61-68.

- Чернин А. Д. Звезды и физика. Изд.2. URSS. 2004. 176 с.

- C. Bonneau, S. Brunier. Une sonde defie l’espace et le temps. Science&Vie, № 1072, Janvier 2007, p. 43

- Furley, David J. The Greek Theory of the Infinite Universe // Journal of the History of Ideas. — 1981. — Т. 42, № 4 (Oct. — Dec.). — P. 571–585..

- Gatti H. Giordano Bruno and Renaissance Science. — Cornell Univercity Press, 1999..

- Gombrich, R. F. «Ancient Indian Cosmology.» In Ancient Cosmologies, edited by Carmen Blacker and Michael Loewe, 110—142. London: Allen and Unwin, 1975.

- Granada, Miguel A. Kepler and Bruno on the Infinity of the Universe and of Solar Systems // Journal for the History of Astronomy. — 2008. — Т. 39, № 4. — P. 469—495.

- Grant E. Medieval and Seventeenth-Century Conceptions of an Infinite Void Space Beyond the Cosmos // Isis. — 1969. — Т. 60, № 201. — P. 39—60..

- Grant E. Planets, Stars, and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200—1687. — Cambridge, 1994..

- Henderson, John B. The Development and Decline of Chinese Cosmology. Neo-Confucian Studies Series. New York: Columbia University Press, 1984.—>

- McColley G. The seventeenth-century doctrine of a plurality of worlds // Annals of Science. — 1936. — № 1. — P. 385–430..

- Sircar D.S. Cosmography and Cosmology in Early Indian Literature. Calcutta, 1976 (1 ed.: Calcutta,1967)

Различие между астрономией и космологией

- Космология — это наука о Вселенной как едином целом, астрономия же изучает лишь звёздные тела.

- Астрономия возникла у древних людей намного раньше, они ориентировались только по звёздам, поклонялись древним богам и т. д.

- Космология объединяет знания из астрофизики, физики, философии, геологии, космогонии и астрономии.

- В космологии ученые не привязывают свои теории к конкретным планетам, а трактуют их как бы обобщенно.

- Астрономия не полагается практически ни на один закон физики, в то время как в основе космологии лежат многие физические утверждения.

- Космология, в отличие от астрологии, не относится к строгим наукам. Ряд её предположений не несет никакого практического подтверждения.

- Астрономия включает в себя наблюдения за космическими явлениями, в то время как космология находит объяснения для каждого из них.

Однако даже на сегодняшний день многие ученые считают, что космология является частью астрономии и не относят её к отдельным направлениям.

В современной науке сделано много открытий, которые позволяют расширить знания о нашей Вселенной. Некоторые из теорий подтверждены учеными мира экспериментально. Однако остается ещё много задач, которые требует тщательного изучения и материальной базы. Даже сегодня не существует единого мнения, что собой представляет Вселенная, из какого вещества она состоит. Это и является одним из заданий учёных в области не только космологии, но и сопутствующих ей наук. Знания об окружающем нас мире растут в геометрической прогрессии, но наряду с ними появляется все больше дополнительных вопросов. Для космологии это можно считать нормальным путём развития и становления как отдельной науки.

Литература

- Бакина В. И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник Московского университета. Сер.7. Философия.. 1998.№ 4. С.42-55.

- Бакина В. И. Космологические учения раннегреческих философов: Учеб. пособие. М., Изд-во Моск. ун-та. 1999. −104 с.

- Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 272 с. ISBN 5-93972-013-7

- Гаврюшин Н. К. Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. — М.: «Наука», 1983. Выпуск XVI. С.325-338.

- Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. 1981. М.: Наука, 1981, С. 183—197.

- Житомирский С. В. Гелиоцентрическая гипотеза Аристарха Самосского и античная космология. // Историко-астрономические исследования. М., 1986. Вып. 18. С. 151—160.

- Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.-232 с.

- Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. — 2001..

- Космологические произведения в книжности Древней Руси. Ч. II: Тексты плоскостно-комарной и других космологических традиций» // Серия «Памятники древнерусской мысли». Вып. IV(2) / Отв. ред.: В. В. Мильков, С. М. Полянский. СПб.: Издат. дом «Міръ», 2008 (640 с. (50Б7 а.л.).

- Лебедев А. В. Фалес и Ксенофан (Древнейшая фиксация космологии Фалеса) // Античная философия в интерпретации буржуазных философов. М., 1981.

- Лупандин И. В. Аристотелевская космология и Фома Аквинский // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 2. С.64-73.

- Макеев В. А. Древняя философская космография в современной культуре стран Востока. -М.: РУДН, 1993

- Мочалова И. Н. О двух космологических традициях в Ранней Академии // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (серия философия). 2007.- № 3 (6).- С.26-34.

- Нагирнер Д. И. Элементы космологии. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.

- Павленко А. Н. Современная космология: проблема обоснования // Астрономия и научная картина мира. М. ИФРАН, 1996;

- Павленко А. Н. Европейская космология: основания эпистемологического поворота, М.- ИНТРАДА, 1997;

- Сажин М. В. Современная космология в популярном изложении. URSS. 2002. 240 с

- Семушкин А. В. Умозрительный культ космоса в раннегреческой философии // Религия в изменяющемся мире. — М.: Изд-во РУДН, 1994. — С.27-39.

- Турсунов А. Философия и современная космология. М., 1977.

- М. Л. Фильченков, С. В. Копылов, В. С. Евдокимов Курс общей физики: дополнительные главы.

- Фролов Б. Число в архаической космологии // Астрономия древних обществ. М., 2002.С.61-68.

- Чернин А. Д. Звезды и физика. Изд.2. URSS. 2004. 176 с.

- C. Bonneau, S. Brunier. Une sonde defie l’espace et le temps. Science&Vie, № 1072, Janvier 2007, p. 43

- Furley, David J. The Greek Theory of the Infinite Universe // Journal of the History of Ideas. — 1981. — Т. 42, № 4 (Oct. — Dec.). — P. 571–585..

- Gatti H. Giordano Bruno and Renaissance Science. — Cornell Univercity Press, 1999..

- Gombrich, R. F. «Ancient Indian Cosmology.» In Ancient Cosmologies, edited by Carmen Blacker and Michael Loewe, 110—142. London: Allen and Unwin, 1975.

- Granada, Miguel A. Kepler and Bruno on the Infinity of the Universe and of Solar Systems // Journal for the History of Astronomy. — 2008. — Т. 39, № 4. — P. 469—495.

- Grant E. Medieval and Seventeenth-Century Conceptions of an Infinite Void Space Beyond the Cosmos // Isis. — 1969. — Т. 60, № 201. — P. 39—60..

- Grant E. Planets, Stars, and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200—1687. — Cambridge, 1994..

- Henderson, John B. The Development and Decline of Chinese Cosmology. Neo-Confucian Studies Series. New York: Columbia University Press, 1984.—>

- McColley G. The seventeenth-century doctrine of a plurality of worlds // Annals of Science. — 1936. — № 1. — P. 385–430..

- Sircar D.S. Cosmography and Cosmology in Early Indian Literature. Calcutta, 1976 (1 ed.: Calcutta,1967)

Две школы – одна теория

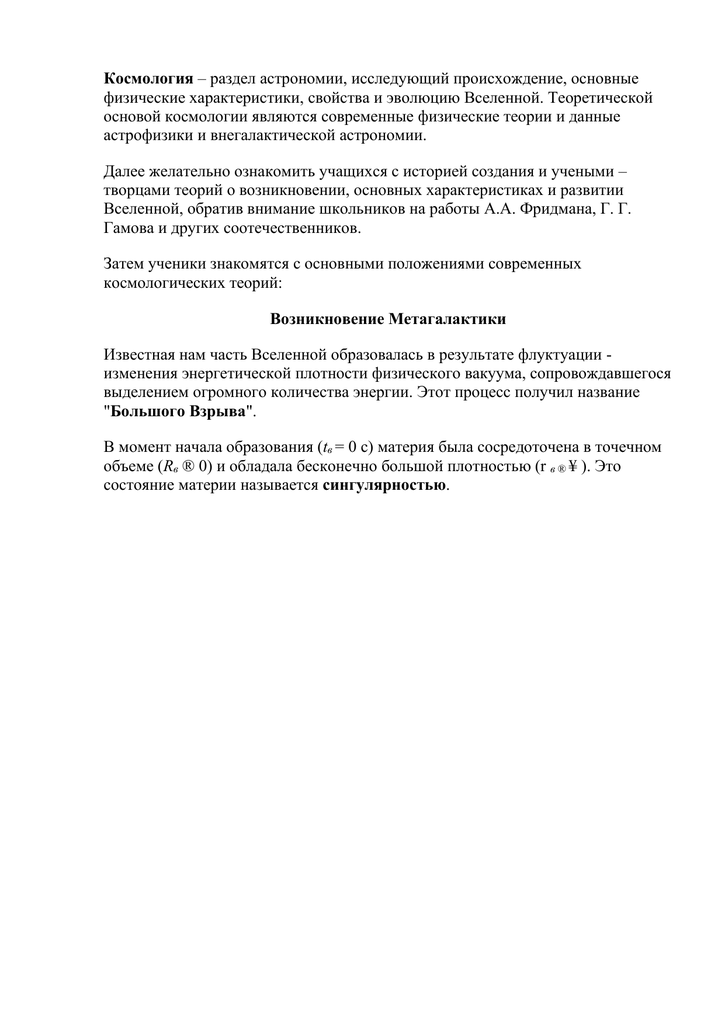

Ныне космология как наука разделилась на две ветви, как и ученые, которые являются ее представителями. Эмпирики при проведении своих работ основываются исключительно на наблюдениях за небесными светилами и материей. Они не создают различных моделей иных реальностей в земных условиях, так как уверены в том, что каким бы ни был результат, он далек от реальности. Теоретики, наоборот, пользуются расчетами, результатами различных исследований. В основе их работы может лежать построение модели определенного участка космоса, черной дыры или иного объекта. Стоит учитывать, что космология – это наука, которая изучает Вселенную и в практическом плане, и в теоретическом. В обеих школах была принята общая концепция – Теория Большого взрыва. В соответствии с ней, все пространство и время зародилось некогда из очень горячей и плотной материи. В противовес ей существует вторая, менее знаменитая, но не лишенная смысла теория. Она говорит о том, что Вселенная – единица постоянная, которая не имеет начала и конца, момента зарождения или момента падения.

Невероятные температуры Взрыва

Кода пытаются объяснить детям, как появился космос, говорят, что ранее он был не больше горошины, но при этом температура и давление в нем имело немыслимые показатели. В реальности краткая история Вселенной мало чем отличается от этой игрушечной модели. Возраст нашего окружающего мира приравнивают к 20 млрд. лет. В то время когда Вселенная была лишь точкой, давление в ней было 1090 кг/см3. В таких условиях зародилась гравитация. К слову, ученые считают, что данный термин не является чем-то отдельным или особенным. Гравитация – это искажение пространства, которое возникает за счет плотности материи. Это объясняет тот факт, что к твердым космическим телам прилегает атмосфера (хоть и минимальная), а газовые объекты и звезды не имеют такого поля. Так, на протяжении веков космос расширялся, формируя отдельные гравитационные поля.

Проблема начала космологического расширения

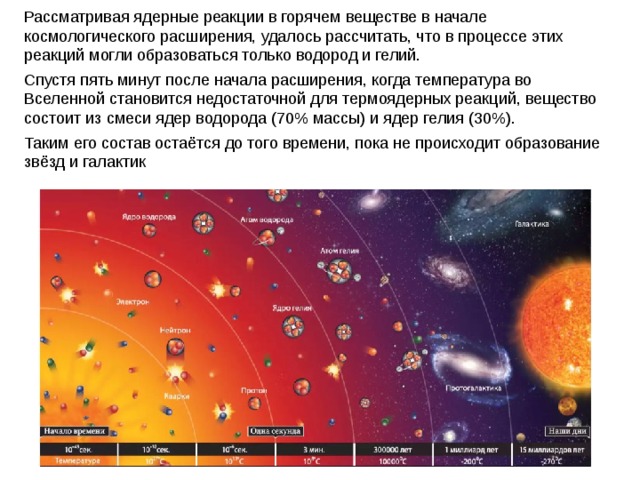

Успехи физики элементарных частиц при больших энергиях позволили приступить к исследованию процессов, имевших место в самом начале расширения Вселенной. Согласно теории, при $T>10^{13}$ К вещество состояло в осн. из кварков. При темп-ре порядка 1015 К вещество содержало большое количество промежуточных бозонов – частиц, осуществляющих единое электрослабое взаимодействие. При ещё бóльших темп-pax (порядка 1028 К) происходили процессы, которые, вероятно, обусловили само существование вещества в совр. Вселенной. В рамках данной гипотезы при $T>10^{28}$ К во Вселенной имелось большое число очень массивных т. н. Х- и Y-бозонов, осуществляющих единое сильное и электрослабое взаимодействие. С участием этих частиц кварки могут превращаться в лептоны и обратно. В это время количество частиц и античастиц каждого сорта было, вероятно, совершенно одинаковым. Когда темп-pa расширяющейся Вселенной стала ниже 1028 К, Х- и Y-бозоны и их античастицы начали распадаться, причём их распад происходил по-разному. В результате образовалось немного больше частиц, чем античастиц. Это привело к тому, что во Вселенной при темп-ре порядка 1013 К возник небольшой избыток (порядка 10–9) барионов над антибарионами. Этот избыток барионов и привёл к существованию небольшой примеси обычного вещества в «море» лёгких частиц (при $T<10^{12}$ К). Позднее из этого вещества сформировались все небесные тела.

При темп-ре $T>10^{28}$ К Вселенная, вероятно, чрезвычайно быстро расширялась (см. Инфляционная модель Вселенной). Причиной этого, возможно, было имевшееся во Вселенной особое скалярное поле (или поля) с уравнением состояния, близким к вакуумно-подобному: $P≈–ρc^2$. Подстановка этого уравнения в (5) показывает, что $ρ$ при этом не меняется со временем. Из уравнения (3) следует, что вместо сил тяготения, обусловливающих $\ddot R<0$, при отрицательном давлении$P$ имеются силы гравитац. отталкивания и $\ddot R>0$. В результате Вселенная расширяется почти по экспоненциальному закону $R(t)∼exp(t/t^*)$ (где $t^*⩽10^{–35}$ с – постоянная) и за короткое время масштабный фактор возрастает в огромное число раз. В конце периода «инфляции» плотность энергии скалярного поля переходит в плотность массы обычной материи ультрарелятивистских частиц и античастиц, и далее расширение протекает с замедлением в согласии со «стандартной» теорией Фридмана. Начальная инфляционная стадия, вероятно, объясняет такие фундам. свойства совр. Вселенной, как её большой размер, однородность в больших масштабах, близость ср. плотности материи к критич. значению $\Omega_0=1$ и др. Возмущения плотности, рождающиеся параметрич. образом в конце инфляционной стадии, растягиваются инфляцией и попадают в область галактич. масштабов, что в конце концов и приводит к образованию крупномасштабной структуры Вселенной.

Границу применимости самых общих концепций совр. физики в К. представляют большие плотности энергии, при которых должны проявляться ещё не изученные квантовые или многомерные свойства пространства-времени и тяготения. Инфляционная модель Вселенной даёт возможность предположить, что пространственная однородность Вселенной простирается на расстояния, намного превышающие размеры охваченной наблюдениями области Вселенной, но всё же на конечные масштабы. На границах этой области однородности, возможно, имеются экзотич. образования, предсказываемые теоретич. физикой, – доменные стенки, магнитные монополи и др., а за границей – др. области Вселенной с иными свойствами, чем область, доступная наблюдениям.

Значение термина

В научном контексте космология – это наука о масштабном изучении Вселенной. Её основу составляют базовые теории и формулы астрономии, физики и математики. Главным образом в рамках науки изучается состав Вселенной, ее структура, возраст и эволюция с момента зарождения. В более широком понимании космология – это соотношение астрономических наблюдений, полученных за различные эпохи, и теория относительности, которую подарил миру Альберт Эйнштейн. Именно благодаря этой физической находке в начале 20-го века космология стала отдельной наукой, точной, основанной на формулах и цифрах. До этого момента она считалась некой эфемерной частью философии, и потому не воспринималась миром всерьез.

КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Под космологическими данными понимают результаты экспериментов и наблюдений, имеющие отношение к Вселенной в целом в широком диапазоне пространства и времени. Любая мыслимая космологическая модель должна удовлетворять этим данным. Можно выделить 6 основных наблюдательных фактов, которые должна объяснить космология:

1. В больших масштабах Вселенная однородна и изотропна, т.е. галактики и их скопления распределены в пространстве равномерно (однородно), а их движение хаотично и не имеет явно выделенного направления (изотропно). Принцип Коперника, «сдвинувшего Землю из центра мира», был обобщен астрономами на Солнечную систему и нашу Галактику, которые также оказались вполне рядовыми. Поэтому, исключая мелкие неоднородности в распределении галактик и их скоплений, астрономы считают Вселенную такой же однородной везде, как и вблизи нас.

2. Вселенная расширяется. Галактики удаляются друг от друга. Это обнаружил американский астроном Э.Хаббл в 1929. Закон Хаббла гласит: чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Но это не означает, что мы находимся в центре Вселенной: в любой другой галактике наблюдатели видят то же самое. С помощью новых телескопов астрономы углубились во Вселенную значительно дальше, чем Хаббл, но его закон остался верен.

3. Пространство вокруг Земли заполнено фоновым микроволновым радиоизлучением. Открытое в 1965, оно стало, наряду с галактиками, главным объектом космологии. Его важным свойством является высокая изотропность (независимость от направления), указывающая на его связь с далекими областями Вселенной и подтверждающая их высокую однородность. Если бы это было излучение нашей Галактики, то оно отражало бы ее структуру. Но эксперименты на баллонах и спутниках доказали, что это излучение в высшей степени однородно и имеет спектр излучения абсолютно черного тела с температурой около 3 К. Очевидно, это реликтовое излучение молодой и горячей Вселенной, сильно остывшее в результате ее расширения.

4. Возраст Земли, метеоритов и самых старых звезд немногим меньше возраста Вселенной, вычисленного по скорости ее расширения. В соответствии с законом Хаббла Вселенная всюду расширяется с одинаковой скоростью, которую называют постоянной Хаббла Н. По ней можно оценить возраст Вселенной как 1/Н. Современные измерения Н приводят к возрасту Вселенной ок. 20 млрд. лет. Исследования продуктов радиоактивного распада в метеоритах дают возраст ок. 10 млрд. лет, а самые старые звезды имеют возраст ок. 15 млрд. лет. До 1950 расстояния до галактик недооценивались, что приводило к завышенному значению Н и малому возрасту Вселенной, меньшему возраста Земли. Чтобы разрешить это противоречие, Г.Бонди, Т.Голд и Ф.Хойл в 1948 предложили стационарную космологическую модель, в которой возраст Вселенной бесконечен, а по мере ее расширения рождается новое вещество.

5. Во всей наблюдаемой Вселенной, от близких звезд до самых далеких галактик, на каждые 10 атомов водорода приходится 1 атом гелия. Кажется невероятным, чтобы всюду местные условия были столь одинаковы. Сильная сторона модели Большого взрыва как раз в том, что она предсказывает везде одинаковое соотношение между гелием и водородом.

6. В областях Вселенной, удаленных от нас в пространстве и во времени, больше активных галактик и квазаров, чем рядом с нами. Это указывает на эволюцию Вселенной и противоречит теории стационарной Вселенной.

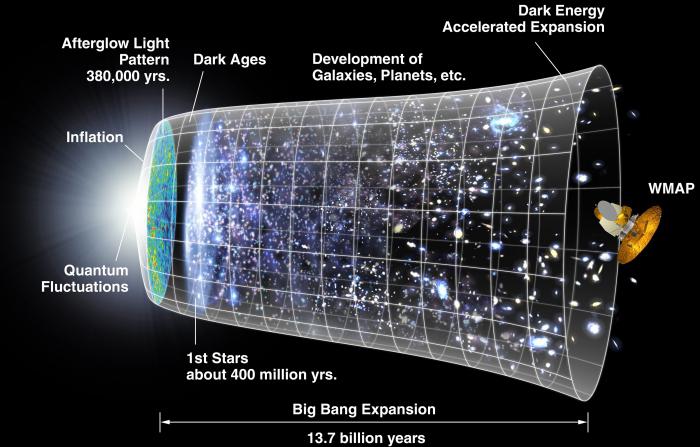

Исторические аспекты становления данной науки

Ещё в начале XX века, перед тем как заявить о своем открытии, учёный должен был не только теоретически, но и практически доказать уникальность результатов. Но вернемся в древние века, когда люди только начинали делать свои первые шаги в астрономии. Ещё в Древнем Египте, Китае, Индии, Греции ученые занимались наблюдением за небесными явлениями. Благодаря этому был создан лунный календарь, по которому очень длительное время ориентировались жители Земли.

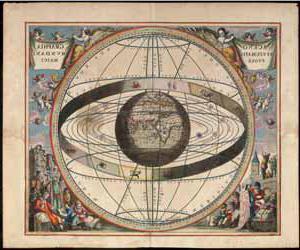

Античная космология была основана на различных мифах и легендах. Аристотель был основателем теории гомоцентрических сфер: наша планета лежит на поверхности полой сферы, центр которой является центром Земли. Именно поэтому тогда была очень популярна модель божественного происхождения Земли. В дальнейшем происходило изменение учений с каждым последующим веком. Древние физики утверждали, что вокруг Земли происходит движение планет, а сама она находится непосредственно в центре самой Вселенной. Однако все это было лишь теорией, практических подтверждений на тот момент не было.

Литература

- C. Bonneau, S. Brunier. Une sonde defie l’espace et le temps. Science&Vie, № 1072, Janvier 2007, p. 43

- Furley, David J. The Greek Theory of the Infinite Universe // Journal of the History of Ideas. — 1981. — Т. 42, № 4 (Oct. — Dec.). — P. 571–585..

- Gatti H. Giordano Bruno and Renaissance Science. — Cornell Univercity Press, 1999..

- Gombrich, R. F. «Ancient Indian Cosmology.» In Ancient Cosmologies, edited by Carmen Blacker and Michael Loewe, 110—142. London: Allen and Unwin, 1975.

- Granada, Miguel A. Kepler and Bruno on the Infinity of the Universe and of Solar Systems // Journal for the History of Astronomy. — 2008. — Т. 39, № 4. — P. 469—495.

- Grant E. Medieval and Seventeenth-Century Conceptions of an Infinite Void Space Beyond the Cosmos // Isis. — 1969. — Т. 60, № 201. — P. 39—60..

- Grant E. Planets, Stars, and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200—1687. — Cambridge, 1994..

- Henderson, John B. The Development and Decline of Chinese Cosmology. Neo-Confucian Studies Series. New York: Columbia University Press, 1984.—>

- McColley G. The seventeenth-century doctrine of a plurality of worlds // Annals of Science. — 1936. — № 1. — P. 385–430..

- Sircar D.S. Cosmography and Cosmology in Early Indian Literature. Calcutta, 1976 (1 ed.: Calcutta,1967)

- На русском

- Бакина В. И. Космологическое учение Гераклита Эфесского // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 1998. № 4. С. 42—55.

- Бакина В. И. Космологические учения раннегреческих философов: Учеб. пособие. М., Изд-во Моск. ун-та. 1999. — 104 с.

- Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 272 с. ISBN 5-93972-013-7

- Гаврюшин Н. К. Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. — М.: «Наука», 1983. Выпуск XVI. С. 325—338.

- Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. 1981. М.: Наука, 1981, С. 183—197.

- Житомирский С. В. Гелиоцентрическая гипотеза Аристарха Самосского и античная космология. // Историко-астрономические исследования. М., 1986. Вып. 18. С. 151—160.

- Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985. — 232 с.

- Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. — 2001.

- Космологические произведения в книжности Древней Руси. Ч. II: Тексты плоскостно-комарной и других космологических традиций // Серия «Памятники древнерусской мысли». Вып. IV (2) / Отв. ред.: В. В. Мильков, С. М. Полянский. СПб.: Издат. дом «Міръ», 2008 (640 с. (50Б7 а. л.).

- Лебедев А. В. Фалес и Ксенофан (Древнейшая фиксация космологии Фалеса) // Античная философия в интерпретации буржуазных философов. М., 1981.

- Лупандин И. В. Аристотелевская космология и Фома Аквинский // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 2. С. 64—73.

- Макеев В. А. Древняя философская космография в современной культуре стран Востока. — М.: РУДН, 1993

- Мочалова И. Н. О двух космологических традициях в Ранней Академии // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (серия философия). 2007. — № 3 (6). — С. 26—34.

- Нагирнер Д. И. Элементы космологии. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.

- Павленко А. Н. Современная космология: проблема обоснования // Астрономия и научная картина мира. М. ИФРАН, 1996;

- Павленко А. Н. Европейская космология: основания эпистемологического поворота, М.- ИНТРАДА, 1997;

- Сажин М. В. Современная космология в популярном изложении. URSS. 2002. 240 с.

- Семушкин А. В. Умозрительный культ космоса в раннегреческой философии // Религия в изменяющемся мире. — М.: Изд-во РУДН, 1994. — С. 27—39.

- Турсунов А. Философия и современная космология. М., 1977.

- М. Л. Фильченков, С. В. Копылов, В. С. Евдокимов Курс общей физики: дополнительные главы.

- Фролов Б. Число в архаической космологии // Астрономия древних обществ. М., 2002. С. 61—68.

- Чернин А. Д. Звезды и физика. Изд.2. URSS. 2004. 176 с.

- Лоуренс Краусс. Почему мы существуем. Величайшая из когда-либо рассказанных историй = Krauss. The Greatest Story Ever Told — So Far: Why Are We Here?. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. — ISBN 978-5-91671-948-2.