Вегетативное размножение – в чем суть

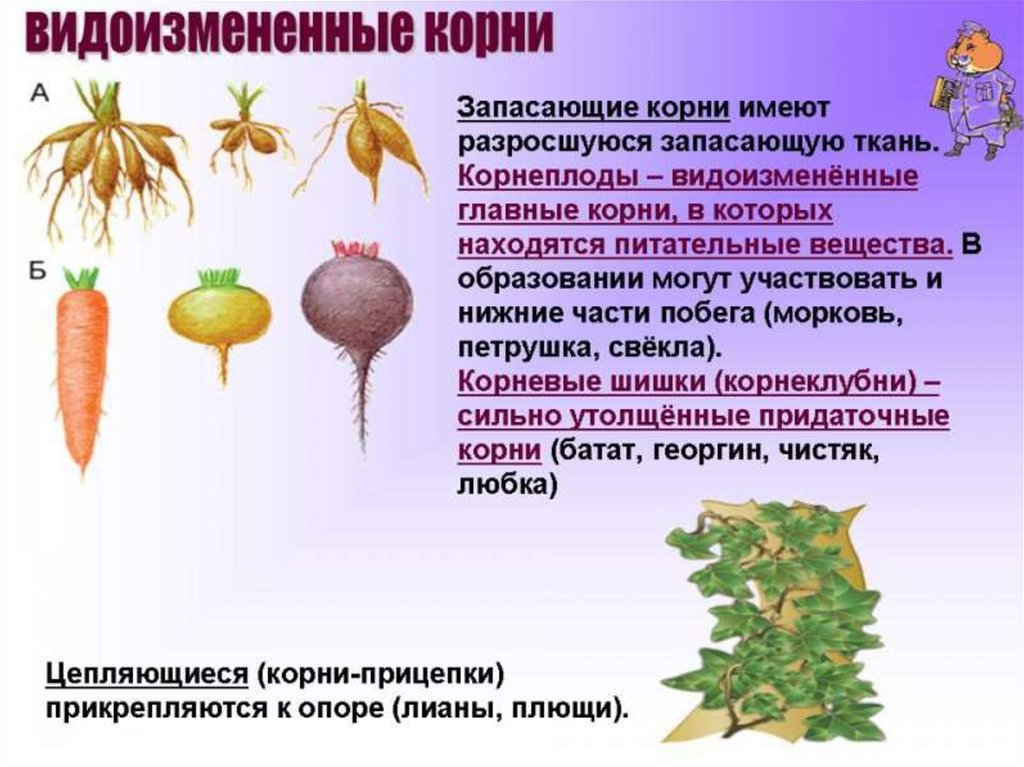

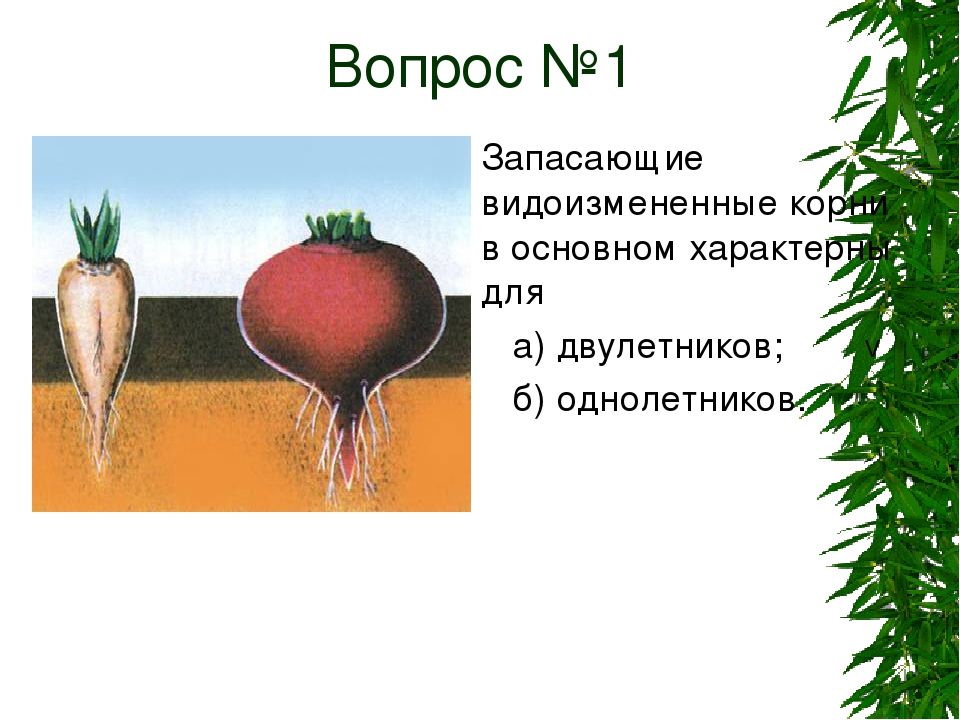

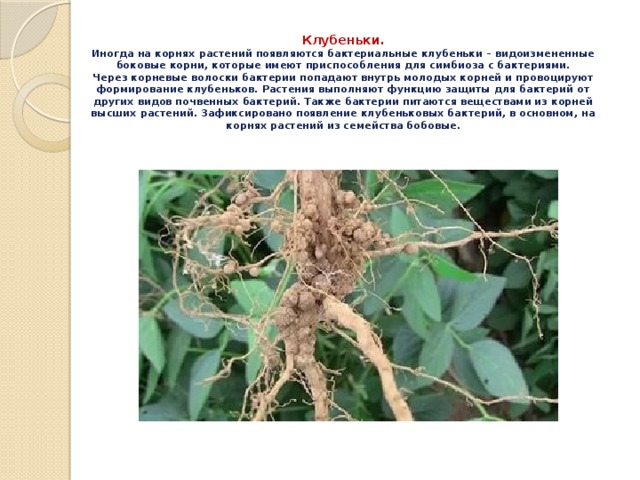

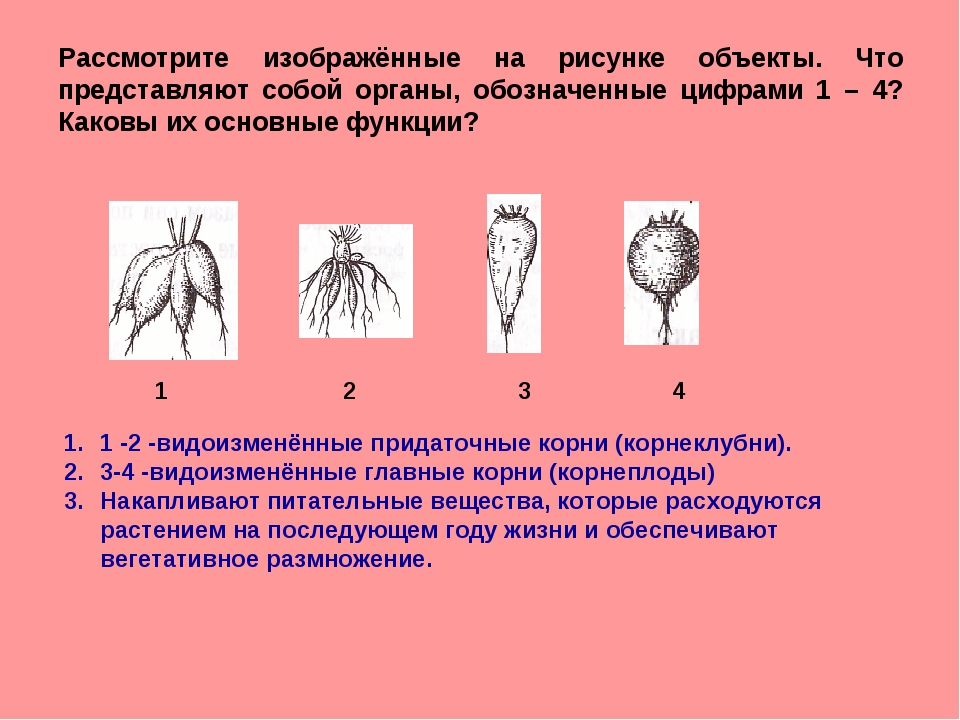

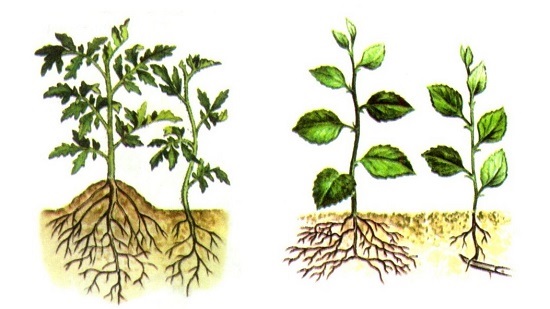

Это воспроизведение себе подобного может произойти даже с помощью обыкновенного листочка. Попав в благоприятные условия, он может пустить побег, и на свет появится, к примеру, новая бегония. Ветвь ивы, оторвавшись от дерева, также может зацепиться в грунте и пустить корни. На то же самое способны и корни. У некоторых растений на корневище могут формироваться почки, из которых произрастают новые, полноценные и идентичные особи или формируются клубни. Самый яркий пример, который относится к последнему случаю, это картошка — гостья из Америки, так хорошо прижившаяся в наших условиях. Так вот, клубни, формирующиеся на корнях этого растения и нами активно потребляемые в пищу, в то же время используются для посадки и выращивания новых кустов картофеля, и, соответственно, новых клубней. Пророщенная картошина, даже ее часть, имеющая хоть один росток, способна дать жизнь новому, полноценному кусту картофеля, ничем не отличающемуся от его «мамы». А хорошие условия смогут благоприятствовать лучшему развитию куста и даже повышению урожайности. Какую функцию выполняют корневые волоски, знают все хорошие фермеры, и потому используют такие удобрения и способ обработки грунта, после которых снимают высокие урожаи качественной натуральной продукции. Конечно, тут еще многое зависит от погодных условий на период произростания, но это уже другой разговор. Вернемся к вегетативному размножению.

Так вот, такое размножение активно используется в садоводстве и сельском хозяйстве. Но наряду с пользой, можно вспомнить и о вреде. Так, речь о сорняках. Для культурного хозяйства существует такая проблема, как пырей. Корневища этого растения огромны, и при повреждении они легко восстанавливаются, превращаясь в новое растение. К примеру, если раздробить при неглубокой вспашке одно корневище на четыре, вскоре произрастёт новых четыре сорняка. Это плохо для человека, а именно для хозяина участка, который хочет вырастить на нем много разных овощей, но вместо этого получает урожай пырея. Но для самого растения такая способность – это огромный плюс.

Интересный случай, когда корневища имеют спящие почки. Это касается зачастую деревьев. Когда основное растение живет и процветает, эти почки как бы в коме. Они есть, они живы, но развития нет никакого. Но если, допустим, спилить дерево, то эти почки быстро активизируются и превращаются со временем в молодые растения того же вида. Такими почками обладают деревья дуб, липа, береза.

Зона всасывания

Этот участок корня протяженностью несколько сантиметров также часто называют зоной корневых волосков. Это название отражает особенности строения корня на данном участке. Там имеются выросты клеток кожицы, размер которых может варьироваться от 1 мм до 20 мм. Это и есть корневые волоски.

Зона всасывания – это место, где осуществляется активное поглощение воды, в которой содержатся растворенные минеральные вещества. Деятельность клеток корневых волосков, в данном случае, можно сравнить с работой насосов. Этот процесс очень энергозатратный. Поэтому в клетках зоны всасывания содержится большое количество митохондрий.

Очень важно обратить внимание еще на одну особенность корневых волосков. Они способны выделять особую слизь, содержащую угольную, яблочную и лимонную кислоты. Слизь способствует растворению минеральных солей в воде

Частицы почвы благодаря слизи словно приклеиваются к корневым волоскам, облегчая процесс всасывания питательных веществ

Слизь способствует растворению минеральных солей в воде. Частицы почвы благодаря слизи словно приклеиваются к корневым волоскам, облегчая процесс всасывания питательных веществ.

Типы волос

Под типами волос принято подразумевать сухие, нормальные, жирные и смешанные волосы.

Для грамотного и эффективного ухода за волосами важно правильно определить свой тип волос, так как в противном случае есть риск ухудшить их состояние. Жирные волосы имеют характерный тусклый блеск, спустя небольшое время после мытья слипаются и начинают казаться грязными, неопрятными

Жирные волосы часто сочетаются с жирной перхотью. Жирность волос зависит от активности сальных желез, которая, в свою очередь, является сугубо индивидуальной и закладывается генетически. В определенной, небольшой степени, количество вырабатываемого кожного сала зависит от типа питания и количества потребляемых с пищей углеводов (в первую очередь) и жиров

Жирные волосы имеют характерный тусклый блеск, спустя небольшое время после мытья слипаются и начинают казаться грязными, неопрятными. Жирные волосы часто сочетаются с жирной перхотью. Жирность волос зависит от активности сальных желез, которая, в свою очередь, является сугубо индивидуальной и закладывается генетически. В определенной, небольшой степени, количество вырабатываемого кожного сала зависит от типа питания и количества потребляемых с пищей углеводов (в первую очередь) и жиров.

Нормальные волосы хорошо отражают свет, переливаются на солнце. Если эти качества сохраняются в течение нескольких дней после мытья головы, то ваши волосы относятся к нормальному типу. Этот тип волос также отличается эластичностью; они почти не секутся и легко расчесываются независимо от того, сухие они или влажные.

Сухие волосы плохо отражают свет, вследствие чего они смотрятся тусклыми, не имеющими глянца. Они легко рвутся, путаются, трудно расчесываются, секутся на концах. Довольно часто им сопутствует сухая мелкая перхоть. Нередко сухие волосы – это результат неправильного ухода, а не следствие пониженной активности сальных желез.

Волосы смешанного типа , это, как правило, длинные волосы, жирные у корней и сухие на концах вследствие того, что они недостаточно смазываются жиром по всей длине. Концы волос этого типа, не получая необходимой смазки, часто секутся.

Зона всасывания корня

Зона всасывания находится над зоной роста, обычно ее длина более сантиметра. Здесь у каждой поверхностной клетки образуется вырост, который называют корневым волоском. Корневые волоски можно увидеть невооруженным глазом у проростков многих растений. Все вместе они выглядят как пушок, состоящий из беловатых тонких волосков. Каждый волосок обычно в длину не более 1 см.

Корневой волосок состоит из клеточной оболочки, цитоплазмы, ядра, лейкопластов и вакуоли.

Корневые волоски живут у большинства растений всего несколько дней. Верхние волоски являются более старыми и постепенно отмирают. Зато снизу верхние клетки зоны роста становится клетками зоны проведения. Здесь у поверхностных клеток отрастают волоски.

Главная функция зоны всасывания — это поглощение из почвы воды и растворенных в ней минеральных веществ. Осуществляется эта функция с помощью корневых волосков. Они проникают между частичками почвы, опутывают их и, таким образом, всасывают из почвы водных раствор.

После того как поверхностные клетки всосали водный раствор, он продвигается по внутренним клеткам корня к центральной оси, где находятся клетки зоны проведения.

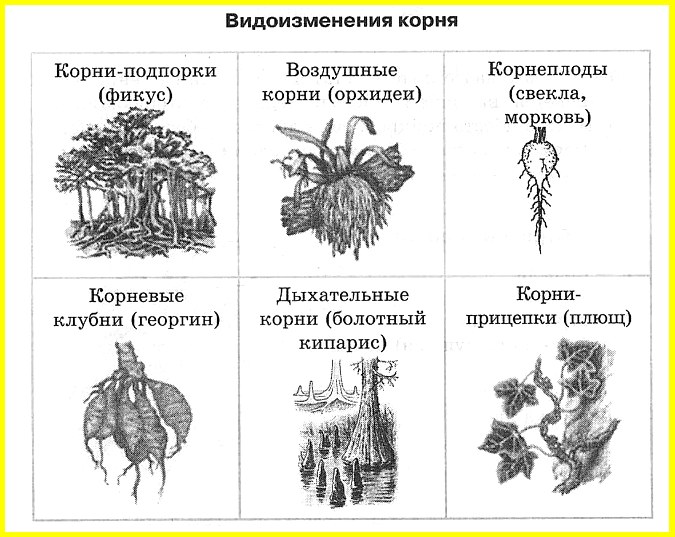

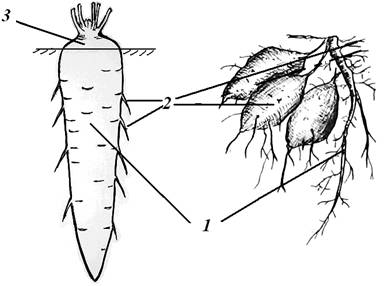

Виды корней

Подземная часть растения способна расти постоянно. Но в природных условиях этот процесс все же ограничен присутствием в толще земли корней разных растений и других факторов. В основном корни находятся на глубине не более 20 см, так как именно здесь максимально количество полезных веществ. У деревьев подземная часть уходит на глубину до 15 м, а в ширину – выходит за пределы радиуса кроны. У некоторых культурных растений корни могут уходить на глубину более 1м. Рекорд принадлежит мескитовому кустарнику, корни которого углубились более чем на 50 м.

Условия произрастания растения определяют развитость его корневой системы. Если почвенный слой плотный, обедненный кислородом, то большая масса корней будут находиться вблизи поверхности почвы. В рыхлых плодородных землях подземная часть растений легко проникают глубоко.

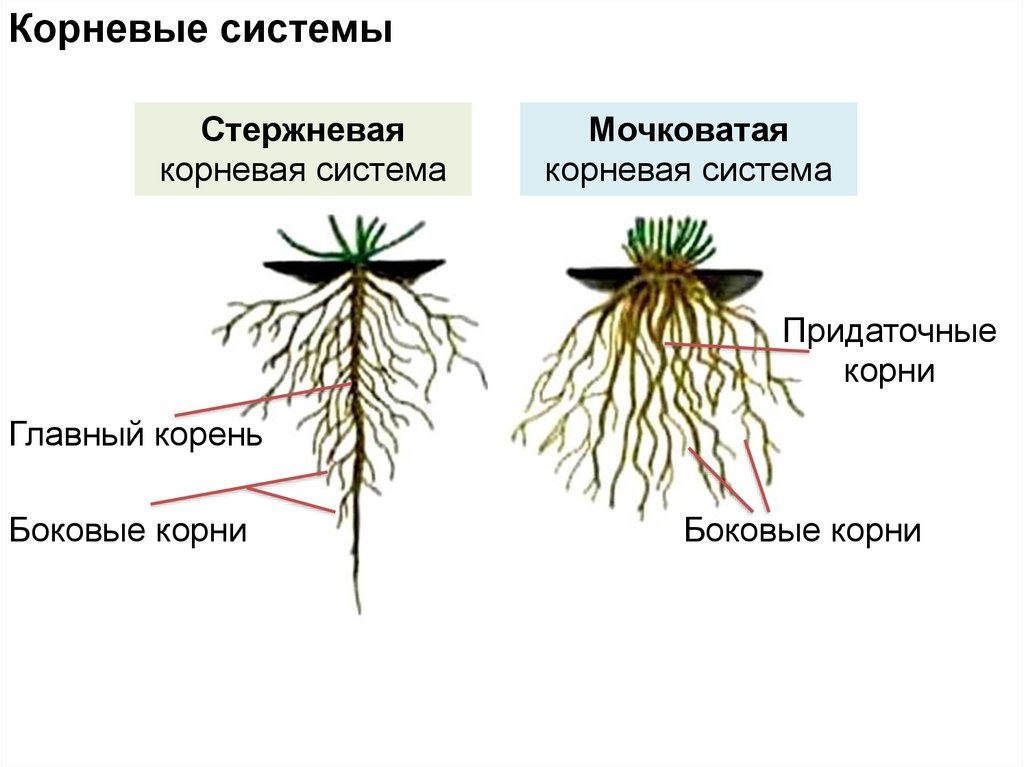

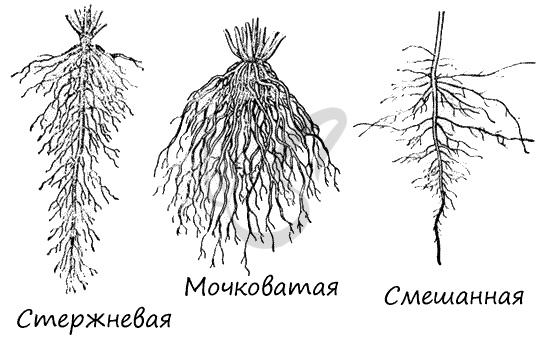

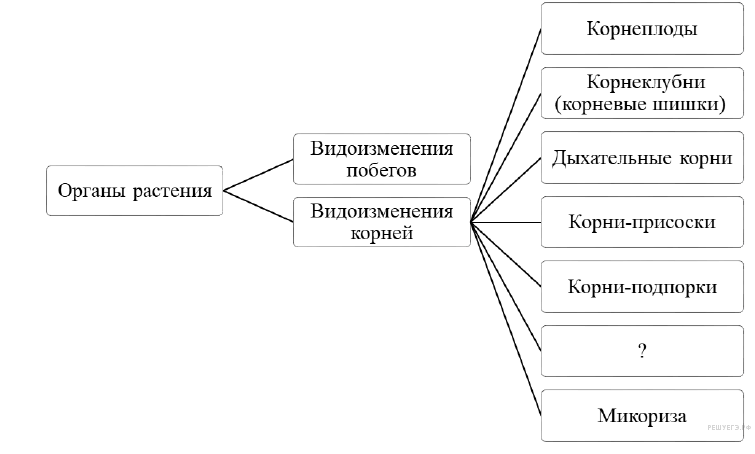

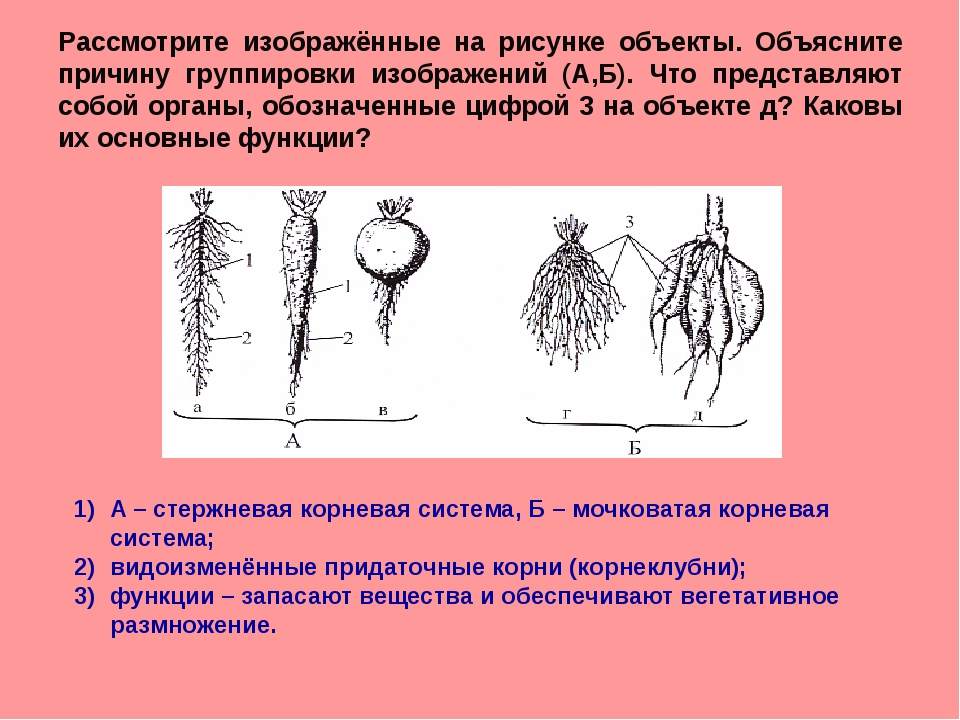

Выделяют три вида корней:

- главный — формируется из зародышевого корешка, который самым первым начинает развиваться при попадании семени в условия, подходящие для прорастания. ;

- придаточные могут образовываться на стеблях, листьях и даже почках. Часто их можно наблюдать у ствола культурного растения, сразу над поверхностью почвы. ;

- боковой развиваются от первых двух типов и даже сами дают новые отростки.

Все они способны активно ветвиться, что позволяет растению крепко держаться в почве и получать полезные вещества из глубины.

Моя лаборатория

|

Лабораторная работа Стержневая и мочковатая корневые системы 1. Рассмотрите корневые системы предложенных вам растений. Чем они различаются? 2. Прочитайте в учебнике, какие корневые системы называют стержневыми, какие — мочковатыми. 3. Отберите растения со стержневой корневой системой. 4. Отберите растения с мочковатой корневой системой. 5. Заполните таблицу.

|

Лабораторная работа

1. У комнатных растений колеуса и пеларгонии легко образуются придаточные корни

Осторожно срежьте несколько боковых побегов с 4—5 листьями. Удалите два нижних листа и поместите побеги в стаканы с водой

Наблюдайте за образованием придаточных корней. После появления корней посадите растения в горшочки с питательной почвой.

2. Прорастите семена редиса, гороха или фасоли и зерновки пшеницы. Они потребуются вам на следующем уроке.

Лабораторная работа

Корневой чехлик и корневые волоски

1. Рассмотрите корешок редиса или проростка пшеницы невооружённым глазом, а затем в лупу. Найдите на конце корешка корневой чехлик.

2

Обратите внимание на часть корня выше корневого чехлика. Найдите выросты в виде пушка — корневые волоски

Прочитайте в учебнике, какое они имеют строение и значение.

3. Положите корешок на предметное стекло в каплю воды, подкрашенную чернилами, и рассмотрите под микроскопом. Сопоставьте увиденное под микроскопом с рисунком 41, зарисуйте и сделайте надписи.

4. Что общего в строении корневого волоска и клеток кожицы лука? Чем объясняется различие в их форме?

5. Сделайте вывод.

Новые понятия

Главный, боковые, придаточные корни. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик. Корневой волосок. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения

Ответьте на вопросы

1. Какие функции выполняет корень? 2. Какой корень называют главным, а какие — придаточными и боковыми? 3. Какие корневые системы называют стержневыми, а какие — мочковатыми? 4. Какие участки (зоны) можно различить, рассматривая молодой корень? 5. Каково значение корневого чехлика? 6. Где располагается зона деления клеток? Чем её клетки отличаются от клеток других зон? 7. Где располагается зона растяжения корня? Каково её значение? 8. Что такое корневой волосок? Какое строение он имеет? 9. Почему одну из зон корня называют зоной всасывания?

ПОДУМАЙТЕ!

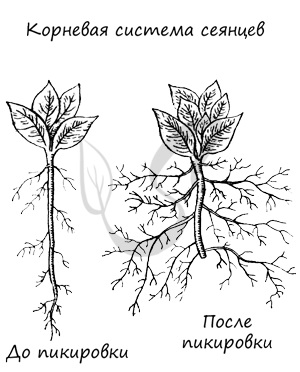

При выращивании кукурузы, картофеля, капусты, томатов и других растений широко применяют окучивание, т. е. присыпают землёй нижнюю часть стебля. Зачем это делают?

Зоны корня

Корень растет вниз благодаря активно делящимся клеткам, располагающимся у его кончика. Эту область называют зоной деления. Чуть выше расположены клетки, которые не делятся, но зато увеличиваются в размере, растягиваясь. Эта область называется зоной растяжения. Если кончик корня будет поврежден, он перестанет расти. Для того чтобы защитить эту область, на кончике корня есть так называемый чехлик.

Когда садоводы хотят, чтобы корень растения не устремлялся в глубь почвы, а распространялся вширь (ведь растению не нужно будет «искать» воду в толще земли – его будут поливать), они отрезают самый кончик корня. Корень перестает расти в длину и разрастается по сторонам.

Выше зоны роста и зоны растяжения располагаются корневые волоски, которые и втягивают воду и азот из почвы. Эта область называется зоной всасывания. Выше этой области, где корневые волоски заканчиваются, располагается зона проведения. Здесь внутри корня расположено много сосудов, по которым вода поднимается вверх, к стеблю. Через эту область вещества, впитанные корневыми волосками, доставляются к осевому цилиндру.

Поделиться ссылкой

Первичная кора

Первичная

кора состоит из живых тонкостенных

клеток в периферической части корня.

Представлена тремя четко отличающимися

друг от друга слоями:

-

Экзодерма.Располагается непосредственно под

эпиблемой. Наружная часть первичной

коры. Клетки многоугольные, плотно

сомкнутые, располагаются в один или

несколько рядов. По мере отмирания

корневых волосков оказывается на

поверхности корня. В этом случае

выполняет роль покровной ткани:

происходит утолщение и опробковение

клеточных оболочек и отмирание

содержимого клетки. -

Мезодерма.Располагается кнаружи от эндодермы.

Состоит из рыхло расположенных клеток

с системой межклетников, по которым

идет интенсивный газообмен. Здесь

происходит синтез и передвижение в

другие ткани пластических веществ,

накапливаются питательные вещества,

располагается микориза. -

Э

Рис. 10. Первичное

строение корня.1 —

корневые волоски; 2 — первичная кора;

3 — эндодерма; 4 — пропускные клетки;

5 — клетки с подковообразными

утолщениями; 6 — сосуды ксилемы; 7 —

флоэма.ндодерма.Самый внутренний слой

коры. Непосредственно прилегает к

стеле. У двудольных растений состоит

из одного ряда клеток, имеющих утолщения

на радиальных стенках (пояски Каспари).

У однодольных растений образуются

подковообразные утолщения клеточных

стенок. Среди них встречаются живые

тонкостенные клетки. Их называютпропускными клетками. Эти клетки

также имеют пояски Каспари. Клетки

эндодермы контролируют поступление

воды и растворенных в ней минеральных

веществ из коры в центральный цилиндр

и обратно. -

Центральный

цилиндр, осевой цилиндр, или стела.Наружный слой стелы, примыкающий к

эндодерме, называетсяперицикл.

Его клетки долго сохраняют способность

к делению. Здесь происходит заложение

боковых корешков.

В

центральной части осевого цилиндра

находится сосудисто-волокнистый пучок.

Для корней характерно чередование в

стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема

образует звезду, а

между ее

лучами располагается флоэма. Количество

лучей ксилемы различно — от двух

нескольких десятков. У двудольных до

пяти, у однодольных — более пяти. В

самом центре цилиндра могут находиться

элементы ксилемы, склеренхима или

тонкостенная паренхима.

Вторичное строение корня

У двудольных и голосеменных

растений первичное строение корня

сохраняется недолго. Примерно через

10 дней после прорастания семян происходят

изменения, в результате которых возникает

вторичное строение корня.

Процесс

вторичных изменений начинается с

появления прослоек камбия под участками

первичной флоэмы, внутрь от нее. Камбий

возникает из слабо дифференцированной

паренхимы центрального цилиндра. Внутрь

он откладывает элементы вторичной

ксилемы (древесины), наружу элементы

вторичной флоэмы (луба). Сначала прослойки

камбия разобщены, затем смыкаются,

образуя сплошной слой. Это происходит

благодаря делению клеток перицикла

против лучей ксилемы. Камбиальные

участки, возникшие из перицикла, образуют

только паренхимные клетки сердцевинных

лучей, остальные клетки камбия образуют

проводящие элементы — ксилему и флоэму.

При делении клеток камбия исчезает

радиальная симметрия, характерная для

первичного строения корня.

Строение

Внешняя оболочка волоса образована накладывающимися друг на друга кератиновыми чешуйками. Видимая часть волоса называется стержнем. Часть волоса, находящаяся под кожей, называется волосяным корнем (или волосяной луковицей). Луковица окружена волосяным мешочком — фолликулом. От формы фолликула зависит тип волос: прямые волосы растут из круглого фолликула, слегка вьющиеся — из овального, а кудрявые — из почкообразного.

Каждый волос состоит из трех слоев. Наружный слой, или кутикула, выполняет защитную функцию и образован тонкими клетками вроде чешуек, которые перекрывают друг друга подобно черепице крыши. Когда чешуйки кутикулы лежат плотно, аккуратно перекрываясь, волосы шелковистые, мягкие и блестящие. Если же клетки кутикулы физически или химически повреждены, волосы лишаются блеска, становятся ломкими и легко путаются.

Под кутикулой находится кортекс — корковое вещество, состоящее из удлиненных мертвых клеток, которые придают волосу прочность и эластичность. Кортекс содержит пигмент меланин, определяющий естественный цвет волос. В центре каждого волоса есть мозговое вещество, оно состоит из мягких кератиновых клеток и воздушных полостей. Назначение этого слоя неизвестно, но предполагается, что по нему поступают питательные вещества к кортексу и кутикуле. Этим можно объяснить быстрое изменение волос при заболевании.

Естественный блеск волос зависит от их собственной жировой смазки, включающей антисептик, который помогает в борьбе с чужеродными микроорганизмами. В коже находятся сальные железы, они выделяют свой секрет в волосяные фолликулы. Так смазка секрет дает прекрасную защиту стволу волоса, сглаживая поверхность кутикулы и помогая волосу удерживать влагу и сохранять эластичность. Чем ровнее поверхность кутикулы, тем больше света отражается от волос и тем ярче их блеск. Поэтому гораздо труднее добиться блеска вьющихся волос, чем прямых.

В некоторых случаях, например при чрезмерной гормональной активности, когда сальные железы выделяют слишком много секрета, волосы становятся жирными. Если же секрета слишком мало, волосы становятся сухими.

Внешнее строение корня. Внутреннее строение корня

Корневой чехлик

Корень растёт в длину своей верхушкой, где находятся молодые клетки образовательной ткани. Растущая часть покрыта корневым чехликом, защищающим кончик корня от повреждений, и облегчает продвижение корня в почве во время роста. Последняя функция осуществляется благодаря свойству внешних стенок корневого чехлика покрываться слизью, что уменьшает трение между корнем и частичками почвы. Могут даже раздвигать частички почвы. Клетки корневого чехлика живые, часто содержат зёрна крахмала. Клетки чехлика постоянно обновляются за счёт деления. Участвует в положительных геотропических реакциях (направление роста корня к центру Земли).

Клетки зоны деления активно делятся, протяженность этой зоны у разных видов и у разных корней одного и того же растения неодинакова.

За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста). Протяжённость этой зоны не превышает нескольких миллиметров.

По мере завершения линейного роста наступает третий этап формирования корня — его дифференциация, образуется зона дифференциации и специализации клеток (или зона корневых волосков и всасывания). В этой зоне уже различают наружный слой эпиблемы (ризодермы) с корневыми волосками, слой первичной коры и центральный цилиндр.

Строение корневого волоска

Корневые волоски — это сильно удлинённые выросты наружных клеток, покрывающих корень. Количество корневых волосков очень велико (на 1 мм2 от 200 до 300 волосков). Их длина достигает 10 мм. Формируются волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30-40 часов). Корневые волоски недолговечны. Они отмирают через 10-20 дней, а на молодой части корня отрастают новые. Это обеспечивает освоение корнем новых почвенных горизонтов. Корень непрерывно растёт, образуя всё новые и новые участки корневых волосков. Волоски могут не только поглощать готовые растворы веществ, но и способствовать растворению некоторых веществ почвы, а затем всасывать их. Участок корня, где корневые волоски отмерли, некоторое время способен всасывать воду, но затем покрывается пробкой и теряет эту способность.

Оболочка волоска очень тонкая, что облегчает поглощение питательных веществ. Почти всю клетку волоска занимает вакуоль, окружённая тонким слоем цитоплазмы. Ядро находится в верхней части клетки. Вокруг клетки образуется слизистый чехол, который содействует склеиванию корневых волосков с частицами почвы, что улучшает их контакт и повышает гидрофильность системы. Поглощению способствует выделение корневыми волосками кислот (угольной, яблочной, лимонной), которые растворяют минеральные соли.

Корневые волоски играют и механическую роль — они служат опорой верхушке корня, которая проходит между частичками почвы.

Под микроскопом на поперечном срезе корня в зоне всасывания видно его строение на клеточном и тканевом уровнях. На поверхности корня — ризодерма, под ней — кора. Наружный слой коры — экзодерма, вовнутрь от неё — основная паренхима. Её тонкостенные живые клетки выполняют запасающую функцию, проводят растворы питательных веществ в радиальном направлении — от всасывающей ткани к сосудам древесины. В них же происходит синтез ряда жизненно важных для растения органических веществ. Внутренний слой коры — эндодерма. Растворы питательных веществ, поступающие из коры в центральный цилиндр через клетки эндодермы, проходят только через протопласт клеток.

Кора окружает центральный цилиндр корня. Она граничит со слоем клеток, долго сохраняющих способность к делению. Это перицикл. Клетки перицикла дают начало боковым корням, придаточным почкам и вторичным образовательным тканям. Вовнутрь от перицикла, в центре корня, находятся проводящие ткани: луб и древесина. Вместе они образуют радиальный проводящий пучок.

Проводящая система корня проводит воду и минеральные вещества из корня в стебель (восходящий ток) и органические вещества из стебля в корень (нисходящий ток). Состоит она из сосудисто-волокнистых пучков. Основными слагаемыми частями пучка являются участки флоэмы (по ним вещества передвигаются к корню) и ксилемы (по которым вещества передвигаются от корня). Основные проводящие элементы флоэмы — ситовидные трубки, ксилемы — трахеи (сосуды) и трахеиды.

Внутреннее строение корня растения

Наружная покровная ткань корня — кожица — отличается от кожицы стебля и листа наличием корневых волосков, отсутствием устьиц и кутикулы, легкой проницаемостью для воды, поглощающей способностью.

Клетки кожицы располагаются в один слой. Многие из них имеют корневые волоски — удлиненные цилиндрические выросты внешней стенки клеток кожицы, длиной от 0,15мм до 1см при поперечнике в сотые доли миллиметра. Ядро клетки переходит в корневой волосок и располагается обычно на самом его конце.

В цитоплазме корневого волоска кроме ядра содержатся вакуоли с клеточным соком, бесцветные пластиды. Поверхность волосков покрыта слизистым веществом, склеивающим их с частичками почвы.

Корневые волоски недолговечны. Формируются они за 30-40 часов, живут 10-20 дней, затем отмирают. На смену их на молодом участке корня образуются новые, а участок с отмершими волосками становится проводящей зоной. Количество корневых волосков на 1мм2 достигает нескольких сотен (например, у кукурузы — 425, у гороха — 230). Благодаря их наличию всасывающая поверхность корня увеличивается в десятки раз.

Кора корня, прилегающая к кожице изнутри, состоит из расположенных в несколько рядов клеток основной ткани. Клетки коры имеют разные размеры. Непосредственно под кожей они крупные, а в слоях, лежащих глубже, — более мелкие.

Самый внутренний слой коры (энтодерма), облегающий центральную часть корня (центральный цилиндр) с проводящей системой, состоит из одного ряда плотно уложенных клеток. Наружные их стенки (со стороны коры) тонкие, а боковые и внутренние — утолщены и непроницаемы для воды и газов.

Между толстостенными клетками есть небольшое число тонкостенных, расположенных против сосудов центрального цилиндра. Это пропускные клетки, они проводят воду из коры корня в сосуды центрального цилиндра.

Центральный цилиндр занимает срединную часть стебля и состоит из различных тканей. Наружный его слой, примыкающий изнутри к энтодерме, состоит из тонкостенных паренхимных клеток и называется перициклом, или корнеродным слоем.

Клетки перицикла (вторичная образовательная ткань) периодически делятся и дают начало боковым корням, паренхиме корня, придаточным почкам корнеотпрысковых растений, камбию.

Далее, к центру осевого цилиндра, располагается закрытый сосудисто-волокнистый пучок, в котором чередуются участки флоэмы и ксилемы, расположенные радиально. Центр осевого цилиндра корня у большинства видов растений занят одним крупным или несколькими мелкими сосудами. У некоторых видов центр занят клетками основной ткани (паренхимы), заполняющей также промежутки между флоэмными и ксилемными участками.

https://youtube.com/watch?v=5adtEYbH6MQ