Краткая характеристика[ | код]

По одной версии, канты пришли из Польши, где с середины XVI века были известны под названием «кантычек» (польск. kantyczka). По другой версии, источником духовного канта считаются так называемые псальмы — паралитургические духовные песни. Кант известен как светская хоровая бытовая песня-гимн в Великом княжестве Литовском с XVI века.

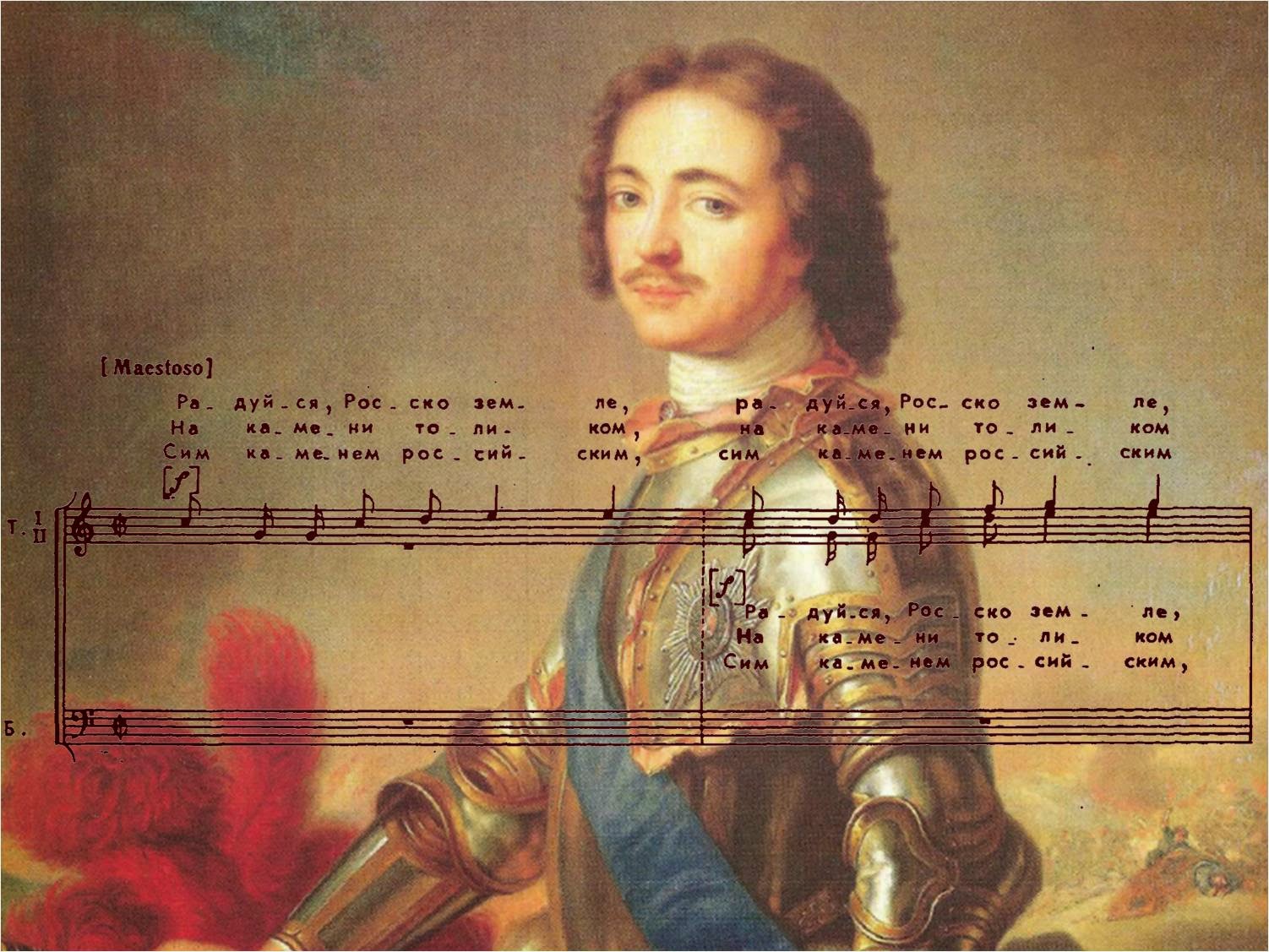

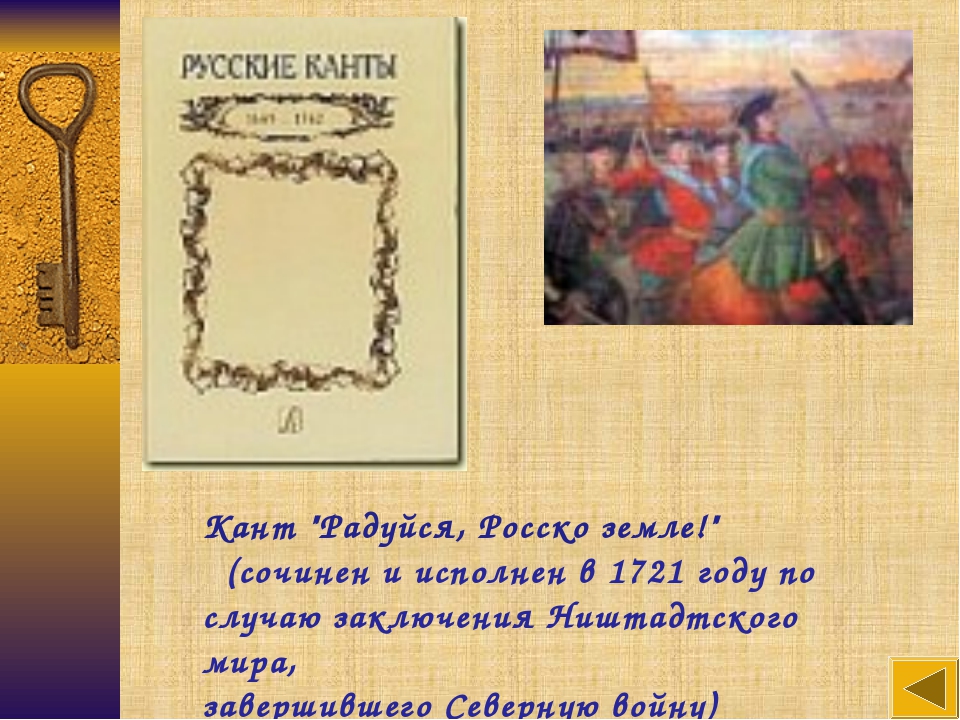

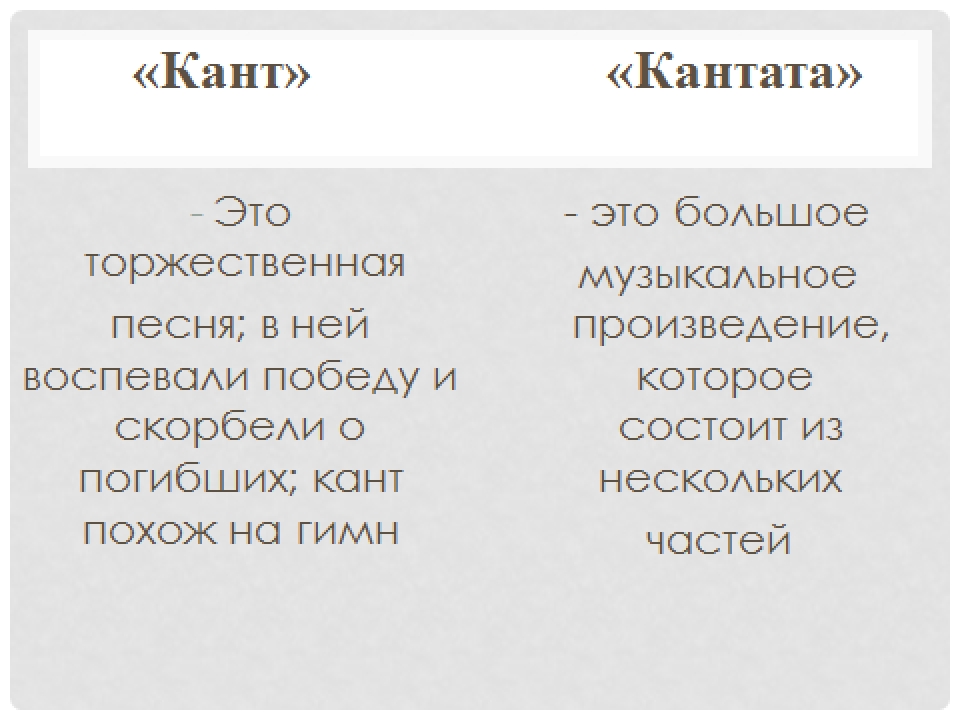

В России в царствование Петра I в большом ходу были патриотические и «виватные» (приветственные) канты, которые приурочивались к празднествам, торжественным приёмам, к важным историческим событиям, особенно военным победам и заключению мира — например, кант «Радуйся Ро́ско зе́мле» на заключение Ништадтского мира в 1721 году. Патриотические канты пел хор или вокальный ансамбль без сопровождения, а также с участием духовых инструментов, например роговых оркестров. Нередко канты сопровождались колокольным звоном, пушечной пальбой и фейерверком. Позже появились светские канты на различные темы, в том числе «мореходные» («Буря море раздымает»), лирические («На горах Валдайских сидел Аполлон»), шуточные, пасторальные («Весна ка́тит, зиму ва́лит»). Светские канты оставались излюбленной формой музицирования средних слоёв городского населения до конца XVIII века.

Для музыкального стиля кантов (как духовных, так и светских) характерно трёхголосие гомофонного склада, часто с параллельным движением двух верхних голосов; в гармонии — диатоника, ясная тональная функциональность, в ритмике — квадратность группировки тактов. Способ распева текста — преимущественно силлабический; слова «осанна», «многая лета», «виват» иногда распевались мелизматически и включали имитационные переклички. Форма канта — строфическая. Одну и ту же мелодию исполнители кантов подставляли под различные стихи (принцип контрафактуры). В песенниках ненотированных кантов (только с текстами) содержались рекомендации к использованию той или иной общеизвестной мелодии («на голос…»).

Среди авторов стихов, на которые распевались канты — Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов, Александр Сумароков. Авторы музыки кантов по большей части анонимны; среди известных по имени — Василий Титов и Максим Березовский.

В Белоруссии канты развивались под влиянием народно-песенной культуры, отличались особым лиризмом, в них выработались характерные мелодические попевки.

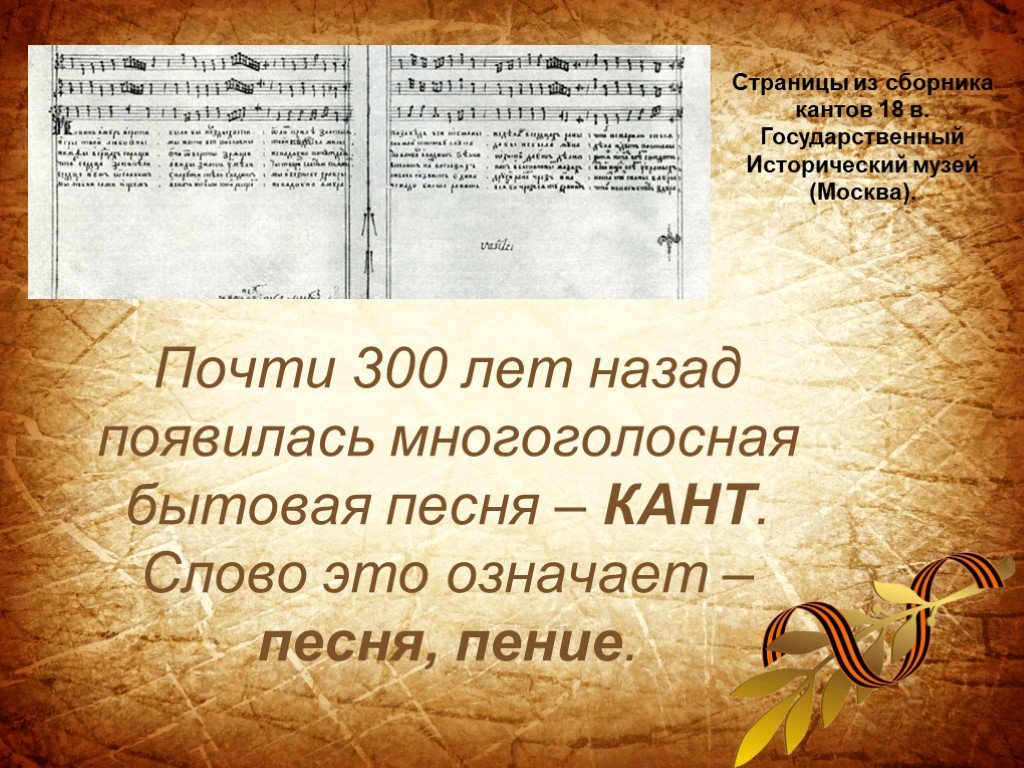

Брестский сборник «Pesni chwal Boskich» (1558) ― первый образец нотопечатания в Великом княжестве Литовском и один из самых ранних в Восточной Европе, содержит около 100 одно- и четырёхголосных псальм на польском и латинском языках, записанных мензуральной нотацией на 5-линейном нотном стане.

В России XIX века католические духовные песни (скорее всего, паралитургические и небиблейские) также называли «кантами» (ед.ч. «канта») и «кантиками».

Под влиянием канта формировался популярный в России XIX века жанр городского романса. Русский кант не следует путать с «кантиком» — встречающимся в лексиконе музыковедов (но не зафиксированным в качестве термина) обозначением библейской песни (магнификата, Benedictus и др.) католиков.

Партесное пение

Развивалось параллельно с кантами. Такие песнопения предназначались для четырех, шести, восьми, двенадцати и более голосов. Их количество достигало двадцати четырех и сорока восьми. Самой развитой формой многоголосного пения стали духовные концерты. Они звучали во время праздничного богослужения. Благодаря концертам появилась новая нотация, которая существует и по сей день. Это пятилинейный нотный стан. И если до появления партесного стиля были крюки, то в этот период появляется необходимость точной записи гармонического многоголосия. С этого времени каждая нота обозначает определенную высоту и длительность.

Партесные произведения создавали многие композиторы. Однако наиболее известны Николай Дилецкий, Василий Титов, Николай Калашников, Дмитрий Березовский и Дмитрий Бортнянский.

Влияние фольклора

Шуточные канты являются ярчайшим примером влияния фольклора на этот профессиональный жанр. Большое количество городских народных песен можно обнаружить в рукописных сборниках 60-70-х годов XVIII века. Эти образцы считаются наиболее ранней формой фиксации народного песенного творчества. На основе рукописных сборников в 70-80-х годах были созданы печатные собрания песен. В итоге взаимодействия городской народной песни и канта состоялись существенные трансформации в этих жанрах. В песне четко проявились стилистические черты: структура напева, фактура. Богатство ритма и форм, разнообразие тематики приобрел кант. Значение и влияние фольклора, как видим, неоспоримо.

Хоровая музыка

Прежде чем рассматривать вопрос «что такое кант в музыке?», следует рассмотреть хоровое исполнение в целом. Хоровая музыка бывает нескольких типов: народная, культовая, светская, профессиональная. В музыкальном фольклоре хоровое пение существует в виде народной песни. Композиции могут быть как замкнутой структуры (художественно законченные), так и разомкнутой.

Хоровую музыку различают по определенным признакам. Во-первых, по типу многоголосия: гомофония, гетерофония или полифония. Во-вторых, по исполнительскому составу: без сопровождения (a’capella), с сольным пением или с аккомпанементом (инструментальной музыкой).

Хоровые композиции могут быть как частью более крупных произведений, так и вполне самостоятельным сочинением. Широкое распространение получили разнообразные виды хоровых обработок, которые применяются по сегодняшний день. Это аранжировка, транскрипция, а также гармонизация.

Огромное значение для развития хоровой культуры имело искусство Древней Греции, Византии, Индии и Египта. Распад христианства на православие и католичество отразился на культовой и светской эволюции. В средние века появляется тип раннего многоголосия, получивший название органум. Различные монастыри и соборы крупных городов Европы становятся центрами для церковной хоровой музыки. В университетах все чаще звучат студенческие песни и светские мотеты.

Хоровое пение (многоголосие) получает расцвет в эпоху Возрождения. Утверждаются принципы целостности музыкальной композиции, повсеместно распространяются различные светские формы, появляются новые жанры (мотет, мадригал, месса, магнификат, шансон). Творчество мастеров нидерландской школы сыграло значительную роль в эволюции хоровой музыки. Среди важнейших представителей следует отметить Дюфаи, Депре, Изака, Обрехта, Окегема.

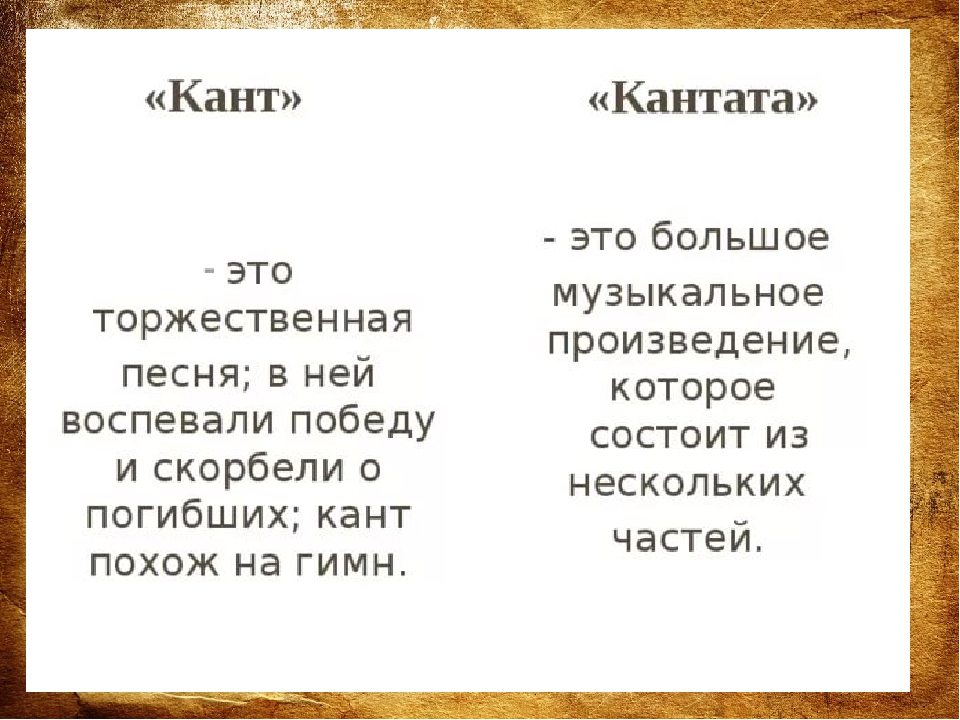

Основные технические приемы и эстетические принципы мастеров нидерландской школы проявились в творчестве Лассо, Габриели, Палестрины, Монтеверди и других. Ключевым моментом стало возникновение оперы. Это послужило окончательным отделением хоровой музыки от церкви. Под воздействием этого синтетического жанра сформировались кантаты и оратории.

Что такое кант в музыке?

Как указывалось выше, это род бытовой многоголосной песни. С середины XVII века по всей России стремительно развивается силлабическая поэзия. В связи с этим появляется и кант как профессиональный жанр. Изначально они писались преимущественно на религиозные тексты и назывались псальмами.

Ранние канты содержат сложный интонационный строй, в котором тесно переплетаются русские и украинские народные песни, польские мелодии и знаменный распев. Они бывают различного тематического содержания и часто именуются песнями.

Со временем их интонационный строй значительно обогатился. Органично вплетаются элементы бытующих народных песен и танцевальных форм. Некоторые разновидности кантов прочно входят в устную народную традицию.

Кант и псальма

Согласно Н. Ф. Финдейзену (1929), «кант» и «пса́льма» «почти всегда сопоставляются в литературе, разбирающей эту отрасль русского вокального искусства». Вначале (во второй половине XVII в.) псальмами называли многоголосные песни на стихотворные обработки псалмов. Позже (в XVIII в.) псальмами стали называть многоголосные песни на любые стихи духовной (на библейские мотивы) и морализующей (небиблейской) тематики, о чём свидетельствуют оригинальные сборники XVIII века, в заглавии которых употребляются оба слова. Еще позже (в XX в., начиная с Финдейзена) российские музыковеды в отношении «религиозных» кантов зачастую употребляли не слово «псальмы», а словосочетание «духовные канты».

Примечания

- Псальма — существительное женского рода, с ударением на первый слог.

- Позднеев A. B. Кант // Краткая литературная энциклопедия: В 8-ми т. Т. 3. ― М., 1966. Стб. 371 −372.

- Костюковец Л. Ф. Кантовая культура в Белоруссии. ― Мн., 1975.

- Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII veku. — Z. 5. Wielkie Ksiestwo Litewskie. ― Wroclaw; Krakow, 1959.

- Соловьёв Н. Ф. Канта (духовная песнь) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. Вып. 6. М.-Л., 1929, с.189.

- Например, сборник «Канты и псальмы» из собрания Ф. Буслаева. СПб., публичная библ. Q XIV, № 20.

Значение слова «кантилена»

В первую очередь кантилена — это напевная мелодия, которая может быть как инструментальной, так и вокальной. Во-вторых, это напевность, плавность, текучесть самой музыки и ее исполнения. В-третьих, это возможности голосового аппарата к напевному исполнению написанной мелодии. Также это могут быть разделы григорианского хорала, преимущественно напевные. В 9-10-м веках это были литургические песнопения, изложенные в виде органума. В Западной Европе (13-15-й века) так назывались маленькие вокальные композиции светского характера. Они были одноголосные: эпические, лирические, юмористические; многоголосные: любовно-лирические; танцевальные песни, инструментальные формы. В 16-17-м веках кантилена — это уже любое вокальное многоголосное произведение. С конца 17-го века — песня либо сочинение с напевной мелодией спокойного характера.

Что такое кант в музыке?

Как указывалось выше, это род бытовой многоголосной песни. С середины XVII века по всей России стремительно развивается силлабическая поэзия. В связи с этим появляется и кант как профессиональный жанр. Изначально они писались преимущественно на религиозные тексты и назывались псальмами.

Ранние канты содержат сложный интонационный строй, в котором тесно переплетаются русские и украинские народные песни, польские мелодии и знаменный распев. Они бывают различного тематического содержания и часто именуются песнями.

Со временем их интонационный строй значительно обогатился. Органично вплетаются элементы бытующих народных песен и танцевальных форм. Некоторые разновидности кантов прочно входят в устную народную традицию.

Кант и псальма

Согласно Н. Ф. Финдейзену (1929), «кант» и «пса́льма» «почти всегда сопоставляются в литературе, разбирающей эту отрасль русского вокального искусства». Вначале (во второй половине XVII в.) псальмами называли многоголосные песни на стихотворные обработки псалмов. Позже (в XVIII в.) псальмами стали называть многоголосные песни на любые стихи духовной (на библейские мотивы) и морализующей (небиблейской) тематики, о чём свидетельствуют оригинальные сборники XVIII века, в заглавии которых употребляются оба слова. Еще позже (в XX в., начиная с Финдейзена) российские музыковеды в отношении «религиозных» кантов зачастую употребляли не слово «псальмы», а словосочетание «духовные канты».

Как добиться кантилены в пении

Иногда при пении отсутствует целостность, слова произносятся как будто по слогам. Это связано не только с дыханием, но и неправильным пропеванием гласных. Но добиться желаемого результата помогут некоторые упражнения. В пении кантилена — это плавный переход из одной гласную в другую. Чтобы добиться желаемого результата, следует не форсировать и перестать излишне давить на связки. Нужно петь спокойно. Затем можно выбрать различные произведения (не выше ноты фа первой октавы). И пропевать слова с мелодическими, смысловыми и динамическими линиями. Петь фразы различным звукоизвлечением: мычанием, открытым ртом, носовым сонантом А или промычать с открытым ртом. Также можно пропевать отдельные фразы, при этом помогать себе рукой. Но этим способом не стоит злоупотреблять. Еще одно упражнение для того чтобы потом хорошо получалась кантилена, это представить мелодию в виде трех нот. Первая — это движение от начала к середине фразы. Вторая — это центр. Третья — заключение. Для тренировки можно взять первый вокализ Зейдлера или какой-либо романс для среднего голоса. Петь их грудным, но мягким «ху», затем на «N» и на «мычание»

Самое важное — постараться поймать правильное напряжение в процессе пения. Избавиться от напряжения горла и форсированного звука

Таким образом, слово «кантилена» имеет несколько значений. Их все объединяет одно — напевность. Не всем певцам удается добиться кантиленного звучания. Для достижения желаемого результата необходимо следить за дикцией и артикуляцией, петь спокойно и свободно, работать над разными упражнениями.