Изменение форм художественного изображения

По ходу того, как меняется человечество, так происходят изменения в изображении действительности. Существует разница между тем, какой художественный образ был 200 лет назад, и какой он сейчас. В эпоху реализма, сентиментализма, романтизма, модернизма авторы по-разному отображали мир. Действительность и вымысел, реальность и идеал, общее и индивидуальное, рациональное и эмоциональное — все это менялось в ходе развития искусства. В эпоху классицизма писатели выдвигали на первый план борьбу чувств и долга. Часто герои выбирали долг и жертвовали личным счастьем во имя общественных интересов. В эпоху романтизма появились герои-бунтари, которые отвергали общество или оно их.

Реализм внес в литературу рациональное познание мира, научил выявлять причинно-следственные связи между явлениями и предметами. Модернизм призвал писателей познавать мир и человека иррациональными средствами: вдохновением, интуицией, озарением. У реалистов во главе всего стоит человек и его отношения с окружающим миром. Романтики заинтересованы во внутреннем мире своих героев.

Читателей и слушателей тоже можно назвать каким-то образом сотворцами литературных образов, потому что важно их восприятие. В идеале читатель не просто пассивно стоит в стороне, а пропускает образ через свои собственные ощущения, мысли и эмоции

У читателей различных эпох открываются совсем другие стороны того, какой художественный образ изобразил писатель.

Художественный образ в искусстве

Художественный образ является наиболее чувственным и доступным человеческому восприятию фактором. В этом смысле образ в искусстве, в том числе и художественный образ в литературе есть не что иное, как наглядно-образное воспроизведение реальной жизни. Однако здесь необходимо понимать, что задача автора не просто воспроизвести, «продублировать» жизнь, его призвание – домыслить, дополнить ее в соответствии с художественными законами.

Художественное творчество от научной деятельности отличает авторский, глубоко субъективный характер. Именно поэтому в каждой роли, в каждой строфе и на каждой картине имеется отпечаток личности художника. В отличие от науки искусство немыслимо без вымысла и воображения. Несмотря на это часто именно искусство в состоянии воспроизвести действительность гораздо адекватнее, чем академические научные методы.

Непременным условием развития искусства является свобода творчества, иными словами – возможность моделировать актуальные ситуации жизни и экспериментировать с ними, не озираясь на принятые рамки господствующих представлений о мире или общепринятых научных доктрин. В этом смысле особенно актуален жанр фантастики, выдвигающий на всеобщее обозрение модели действительности, весьма отличные от реальной. Некоторым писателям-фантастам прошлого, например Карелу Чапеку (1890-1938) и Жулю Верну (1828-1905) удалось предсказать появление многих достижений современности. Наконец, когда наука рассматривает человеческий феномен многосторонне (общественное поведение, язык, психика), его художественный образ является нерасторжимой целостностью. Искусство показывает человека как целостное многообразие различных характеристик.

Можно с уверенностью сказать, что главная задача художника – это создать художественный образ, примеры лучших из них пополняют время от времени сокровищницы культурного наследия цивилизации, оказывая огромное влияние на наше сознание.

Объяснение и примеры

Всё, что нам встречается в литературном произведении — персонажи, ситуации, обстановка и пр., — является художественными образами.

Художественный образ

Писатель не создаёт реальных миров, он только отражает в искусстве свои представления, свой вымысел. Даже если литературное произведение базировалось на реальной истории, конечный результат предстаёт перед нами таким, каким его изобразил писатель.

Художественные образы в литературном произведении — это образы людей, вещей, существ, цветов, звуков, вкусов, мыслей, ощущений.

Эти образы являются участниками событий, которые и дают развитие ситуациям, представленным в литературном произведении.

Художественное время

Поскольку время, представленное в литературном произведении, создано автором, творец может увеличивать или удлинять его продолжительность, не согласовывая свои действия с тем, сколько на самом деле длится то или иное событие.

Пример

Короткий рассказ Леонида Андреева «Жизнь человека» вмещает в себя всю жизнь ведущего персонажа, а в обширном романе «Улисс» Джеймса Джойса описан всего один день.

Если же автор стремится отметить какое-то конкретное время, то он может указать его, введя в роман датирование событий.

Пример

Иллюстрацией подобной датировки может служить известная цитата из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита»: «…Ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Уточнив, что месяц «нисан» — это конец марта — начало апреля, мы получаем достаточно точную информацию о времени описанных событий.

Если автор выбирает не привязанную к хронологии последовательность событий, то это, как правило, имеет большое значение для восприятия литературного произведения.

Пример

В романе «Герой нашего времени» события изложены не в хронологическом порядке, что позволяет нам увидеть Печорина так, как того хотел бы автор.

Художественное пространство

В литературном мире пространство — это один из образов; оно не воспринимается на уровне чувств — только благодаря соотнесению прочитанного с прежде виденным или пережитым.

У всякого литературного произведения есть пространственные границы — условные рамки той территории, на которой разворачивается действие.

Четыре вида литературных образов

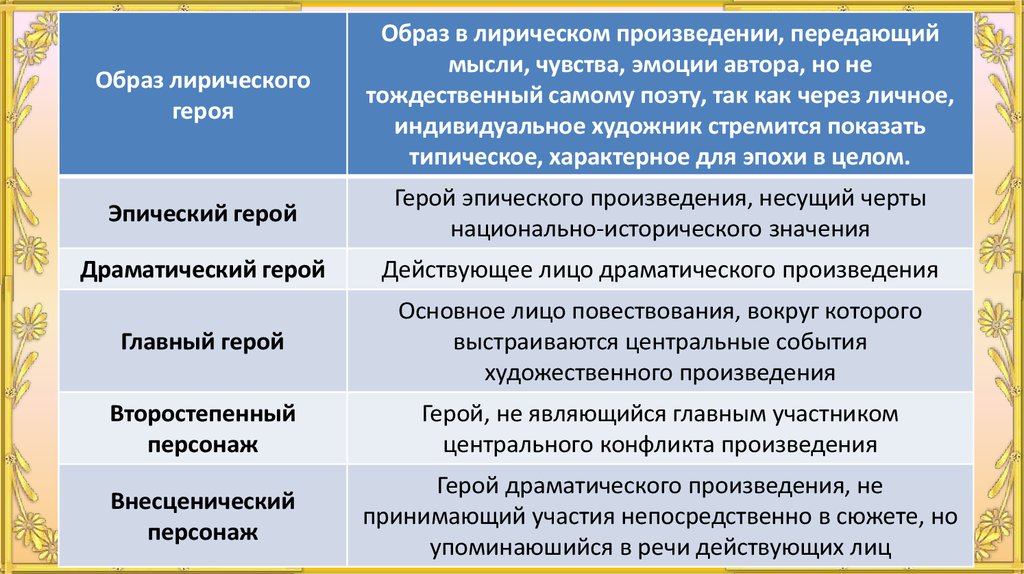

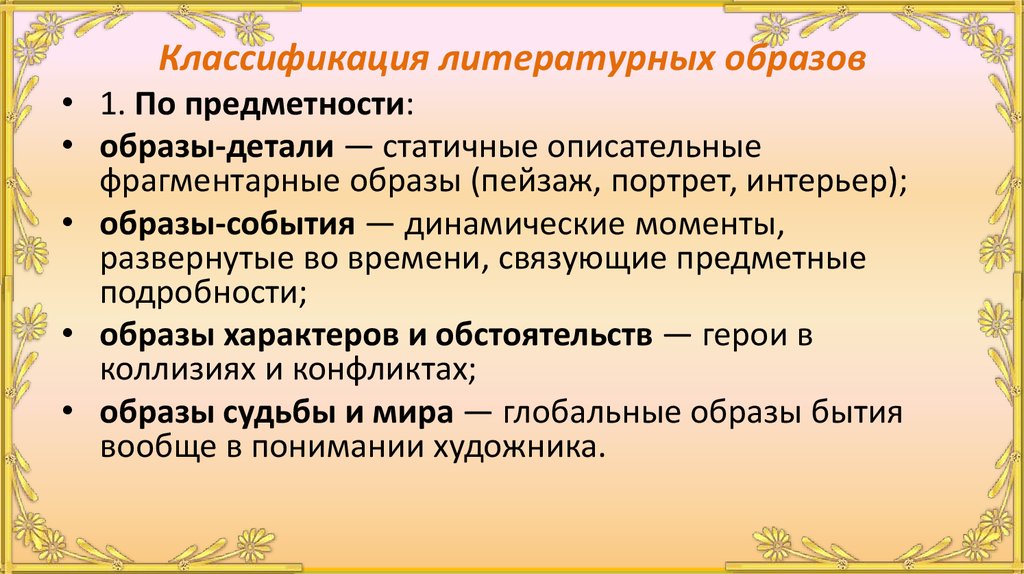

Художественный образ в литературе классифицируют по различным основаниям. Все эти классификации только дополняют друг дружку. Если делить образы на виды по количеству слов или знаков, их создающих, то выделяются следующие изображения:

- Небольшие образы в виде деталей. Примером образа-детали может служить знаменитая куча Плюшкина, сооружение в виде нагромождения. Она очень отчетливо характеризует своего героя.

- Интерьеры и пейзажи. Иногда они являются частью образа человека. Так, Гоголь интерьеры и пейзажи постоянно меняет, делает их средствами создания характеров. Пейзажную лирику читателю очень легко представить.

- Образы персонажей. Так, в произведениях Лермонтова человек со своими чувствами и мыслями находится в центре событий. Персонажей еще принято называть литературными героями.

- Сложные литературные системы. В качестве примера можно назвать образ Москвы в лирике Цветаевой, России в творчестве Блока, Петербурга у Достоевского. Еще более сложной системой является образ мира.

Происхождение художественного образа

Художественный образ является неотъемлемой частью понимания эстетики.

Образное мышление часто противопоставляется концептуальному мышлению. Считается, что первым появилось образное мышление, а мышление, основанное на концептах, возникло на более позднем этапе развития человека. Эту идею развивал Дж. Вико в своей работе «Основания новой науки об общей природе наций» 1725 года.

До настоящего времени в художественном творчестве основным является образное мышление и архаическое моделирование действительности. Когда мы читаем некое поэтическое произведение, где обязательно фигурируют художественные образы, мы сами того не замечая, вносим в представляемую поэтом картину мира долю своего воображения. Это не удивительно, так как известные исследователи психологии человека указывали на близость сновидений и художественных произведений.

Виды образов

Художественные образы возможно классифицировать и по тем объектам, которые подвергаются эстетическому преображению и в результате возникают в художественном произведении.

— Словесный (языковой) образ: «Чуждый чарам черный челн» (К. Бальмонт); ось, оса, Осип в стихотворениях Мандельштама; «Повсеместно окрест ни светло, ни темно,/ И в созвучии: око — икона — окно. -/ Обещание вещего знака,/ Словно все, что случится, лежит на кону» (В.Перельмутер)

Здесь основное внимание уделяется именно лексическим единицам, нередко актуализируется внутренняя форма слов.

— Образ-персонификация, обозначение или знак, иногда даже отождествление, основанное преимущественно на метафоризации. Так, «кинжал» в русской поэзии традиционно обозначает «поэта», «чайка» у Чехова — знак Нины Заречной (здесь образ переходит в символ, однако собственно образная природа в таких случаях не утрачивается)

Образной природой начинает обладать отдельная типизированная человеческая личность.

— Образ-фрагмент, когда отдельная часть или частное явление приобретает характеризующий, обобщающий характер. Основной прием здесь — метонимия. Так, у С. Кржижановского «Солнце врывалось параллелями лучей в фрамуги окон всех четырех этажей магазина Тица» («Встреча»). Лучи — отдельный атрибут солнца, но весь объект явлен здесь именно через этот атрибут.

— Образ-обобщение (например, «образ Родины», «образ свободы» в произведениях такого-то автора (авторов)). Преображению подвергается абстрактное или очень широкое понятие, раскрывающееся через конкретные реалии.

— Образ автора (как рассказчика или одного из героев, персонажей) в произведении. Здесь преимущественное значение получают авторские оценки, обычно неявно присутствующие в тексте.

— Образ определенного человека, героя (персонажа) произведения, который является носителем и воплощением некоторых качеств и свойств. В нем содержатся неповторимо-индивидуальные и обобщающее-типические черты, иначе говоря — он и не похож ни на кого и объединен со многими реально существующими людьми. Например, образ Татьяны в «Евгении Онегине», Чацкого в комедии «Горе от ума» и др. В данном случае он складывается из различных составляющих, которые выявляются при анализе произведения

Это внешний облик, характер (проявляется в отношении к миру, во взаимоотношениях с другими героями, персонажами), речевой портрет, отношение к человеческим поколениям (например, есть ли у героя дети: в романе Гончарова «Обломов» важно, что Штольц после смерти Обломова усыновляет его ребенка) и др. Очень большое значение имеют художественные детали, сопровождающие того или иного героя

Так, князю Андрею в романе «Война и мир» сопутствуют то старый дуб в Отрадном, то «небо Аустерлица», и это активно работает на создание образа героя.

— Образ (в собственном смысле «картина») мира, его состояния, явления.

Надо обязательно иметь в виду, что отдельные разновидности художественного образа большинстве случаев сосуществуют вместе. Они формируют целостное художественное впечатление.

Интересно проанализировать концепцию художественного образа, разработанную на рубеже XIX-XX вв. В. Брюсовым, одновременно поэтом и теоретиком литературы. С его точки зрения, метафизическая сущность поэзии реализуется именно в художественном образе, который выступает как синтезирующее средство познания (в отличие от секулярно-научного — анализирующего). Он есть своеобразный «синтез синтезов»: связывая в единое целое различные представления о различных явлениях, он может быть рассмотрен как особое синтетическое суждение о мире («Синтетика поэзии», 1924).

Понятие и специфика художественного образа

При изучении способов, при помощи которых литература, а также другие виды изобразительного искусства выполняют свои задачи, ученые и философы используют понятие «образ». В рамках психологии и философии образы являются отражением сознанием человека единичных предметов, фактов, событий, явлений и их чувственно воспринимаемом обличии, то есть это конкретные представления. Существует понятийно-логическая и чувственно – образная форма освоения мира.

Также различаются образные представления, являющиеся феноменом сознания, и собственно образы, являющиеся чувственной (слуховой и зрительной) воплощенностью представлений.

В своей работе «Мысль и язык» А. А. Потебня рассматривал образ как воспроизведенное представление – некую чувственно воспринимаемую данность. Значение понятия «образ» является важным для теории искусства. В составе искусства различаются образы:

- Художественные

- Фактографические.

Фактографические образы информируют о фактах, действительно имевших место.

Художественные образы создаются при участии воображения. Они не просто воспроизводят факты, а концентрируют стороны жизни, важные для автора, для оценивающего осмысления. Следовательно, воображение художника является не только психологическим стимулом творчества, но и некая данность, которая присутствует в произведении.

Замечание 1

Образ – это любое явление, которое было воссоздано автором в художественном произведении.

Художественный образ кроме того, что отражает действительность, еще и обобщает ее, раскрывает в единичном вечное. То есть специфика художественного образа заключается не только в том, что он осмысливает реальность, но и в том, что он формирует новый, выдуманный мир. Автор при помощи своей фантазии и вымысла преобразует реальный материал. Художник, используя точные слова, звуки, краски, создает единичное произведение. А вымысел усиливает обобщенное значение художественного образа. Он представляет собой не только изображение человека. Художественный образ – это картина человеческой жизни, где в центре находится человек. Но эта картина включает в себя и то, что окружает человека в жизни. Например, в художественном произведении автор изображает человека во взаимоотношениях с другими людьми, поэтому здесь правильнее говорить не об одном, а о множестве образов.

Любой образ является попавшим в фокус сознания внутренним миром. Вне образов отсутствует воображение, отражение действительности, творчество и фантазия. Образ может принимать форму рационального и чувственного, может основываться на вымысле человека или быть фактографичным.

Художественный образ способен оказывать экспрессивное воздействие на разум и чувства. С одной стороны, он является ответом художника на те вопросы, которые его интересуют. С другой, художественный образ создает новые вопросы, вызывает недосказанность своей субъективной природой. Он может выражать бесконечное, дает максимально возможную емкость содержания, воспроизводится как целостное, даже если создается при помощи нескольких деталей. Также образ может быть недоговоренным, эскизным.

Таким образом, художественный образ является сложным феноменом, включающим в себя общее и индивидуальное, типичное и характерное.

Художественный образ в архитектуре

В первую очередь это архитектурное «лицо» любого конкретного строения, будь то музей, театр, офисное здание, школа, мост, храм, площадь, жилой дом либо учреждение иного рода.

Непременное условие для художественного образа любого здания – это впечатляемость и эмоциональность. Одна из задач архитектуры в смысле искусства – создание впечатления, определенного эмоционального настроя. Здание может быть отчужденным от окружающего мира и замкнутым, мрачным и суровым; может и наоборот – быть оптимистичным, легким, светлым и привлекательным. Архитектурные особенности влияют на нашу работоспособность и настроение, вселяют ощущение приподнятости; в противоположных случаях художественный образ здания может действовать угнетающе.

Структура и свойства образа

Образ как нечто «зримое» обращен к эмоциональному восприятию, к чувству, и воспринимается чувственно. Он связан и с явлениями внехудожественной действительности, которые в нем сталкиваются, уподобляясь друг другу, сплавляясь в художественное целое, и со словами литературного языка, получающими новые значения. Структура образа включает то, что преображается (некоторая обыденная реалия, предмет, явление, процесс и др.), то, что преображает (это как раз и есть любое средство художественной речи — от сравнения до символа), и то, что возникает в результате.

В самом общем виде образ обладает следующим и свойствами:

— он возбуждает непосредственную реакцию, «чувство» читателя (активизирует и «запускает» эстетическое восприятие);

— он конкретен, «пластичен» (это определение используется сегодня при анализе пластических искусств (живопись, скульптура и др.), а не мусических (музыка, поэзия и др.). Остается неизученным вопрос о содержании термина «пластика» по отношению к слову: интуитивно она ощущается атрибутом как музыкального, так и литературного произведения) и именно в силу этих свойств является эстетическим явлением;

— образ есть посредующее звено между 1) внешними явлениями, 2) чувствами и 3) сознанием человека;

— поэтому он должен быть красочным, осязаемым, конкретным, как «предмет» действительности, а не абстрактно рассудочным.

Можно говорить о разнице образа в поэзии и в прозе. Образ в прозе скорее воссоздает некоторое явление мира, придавая ему целостность, трактуя его как художественную идею. В прозе (исключая такие переходные от поэзии к прозе форы, как «стихотворения в прозе», например, Тургенева и др.) преображение действительности как абсолютное торжество авторской трактовки невозможно. Здесь индивидуально-авторское видение мира должно в большей части своего объема совпадать с читательским.

Понятие художественного образа

Искусство постигает бытие человечества, общества, личности, природы в художественных образах. Художественный образ является основой любого вида искусства, а также фольклора (как народного искусства). Художественный образ сочетает реальный мир и творческий замысел художника (художественный вымысел), представление (или идею) и конкретное, индивидуальное воплощение (в предметах, явлениях, лицах персонажей и тому подобное). Образность (т. е

способность к созиданию художественных образов) отличает искусство от других видов духовной деятельности, например, от науки, где важна точность, а не выдумка.

Для понимания художественного образа важно не только то, какое содержание в нем воплощено (идея или представление), а и то, как он создан, какие средства использует художник для выразительности образа (например, портрет, пейзаж, речь, поступки и т. д.)

Нужно учитывать и соотношение одного художественного образа с другими, его изменения в процессе развития сюжета произведения (это касается словесного, драматического, музыкального видов искусств).

Художественный образ в искусстве выполняет различные функции. Он является особенным средством познания мира и человека, может воплощать духовный идеал (художника, народа, эпохи, человечества). Эстетическое назначение художественного образа заключается в том, что он дает наслаждение людям, формирует их эстетический вкус. Нам интересно общаться с любимыми образами в течение всей жизни. Художественный образ может воспитывать формировать наше представления о моральных качествах, назначение человека в мире, национальные и общечеловеческие ценности.

По содержанию различают такие виды художественных образов, как образы предметов, образы-персонажи, образы-описания (изображения природы, помещения, города и тому подобное), образы автора, рассказчика, читателя и прочее.

Те художественные образы, которые переходят из одной эпохи в другую, к которым часто обращаются художники, давая им собственную трактовку, называются традиционными. Они всегда имеют устоявшееся значение, что остается неизменным в течение длительного времени. Однако на него могут накладываться новые трактовки образа, в зависимости от эпохи и авторского замысла. В каждой национальной культуре есть свои традиционные образы. Например, для фольклора, художественной литературы и живописи в Японии такими традиционными образами является сакура (вишня), гора Фудзи, красавица, самурай (воин в Древней Японии, человек, который служит) и др. В России традиционными образами в устной народном творчестве мы считаем березу, иву, солнце, богатыря, мать. Они часто используются и в художественной литературе.

Традиционные образы способны преодолевать границы отдельных стран, приобретая значение для людей всего мира. В таком случае традиционные образы называются вечными. Это, как правило, образы-персонажи, которые имеют возможности для философского осмысления бытия. Не все традиционные образы становятся вечными, потому что иногда они имеют смысл только для конкретной нации или народа. Однако вечные образы всегда имеют признаки традиционности. В мировой литературе вечными образами стали Христос, Богоматерь (как и другие библейские образы), Прометей и т.д.

Художественный образ — это воплощение общего (представление о жизни, человека, человеческие отношения) конкретно-чувственной форме (то есть в предметах, явлениях). Признаки художественного образа: конкретность, целостность, динамизм, условность, знаковость, многозначность, жизнь во времени.

Традиционный образ (в художественной литературе) — образ, который переходит от одной литературной эпохи к другой, сохраняется и активно функционирует в течение длительного времени или в одной национальной литературе, или в разных национальных литературах.

Вечный образ (в художественной литературе) — литературный образ, выходящий за пределы конкретных произведений за глубиной художественного обобщения и изображенной в них исторической эпохи, содержащий неисчерпаемые возможности философского осмысления бытия.

Что такое художественный образ?

Назовите основные признаки художественного образа.

Какие функции выполняет художественный образ в искусстве?

Какие художественные образы называют традиционными, а какие — вечными? В чем основывается их сходство и различие между ними?

Образ и знак

В настоящее время в литературоведении твердо укоренились понятия «знак» и «знаковость». Эти понятия серьезно потеснили уже привычные «образ» и «образность». Знак является центральным понятием семиотики.

Определение 2

Семиотика – это наука о знаковых системах.

В гуманитарной сфере в 1960 годы упрочился структурализм, который ориентируется на семиотику. Чуть позже на смену структурализму пришел поструктурализм.

Знак является материальным предметом, который выступает в качестве представителя и заместителя другого предмета, отношения ли свойства. Знаки составляют системы, служащие для получения, обогащения хранения информации. Другими словами, они имеют в первую очередь познавательное значение.

Основатели и сторонники семиотики считают ее своего рода центром научного знания. Отечественные учение понятие знака поставили в центр культурологи. Они обосновывали представление о культуре прежде всего как о семиотическом феномене. По их мнению, одну из основных характеристик культуры составляет само отношение к знаку и знаковости.

Если рассматривать знаковый процесс в семиотике, выделяются три аспекта знаковых систем:

- Семантика – отношение знака к тому, что он обозначает

- Синтактика – отношение знаков друг к другу

- Прагматика – отношение знаков к тем, кто их воспринимает и кто ими оперирует.

Существует определенная классификация знаков, которые можно объединить в три большие группы:

- Знак-символ. Он является условным. Означающее не имеет ни связи, ни сходства с означаемым

- Знак-индекс. Он указывает на предмет, но при этом не характеризует его. Индексальный знак опирается на метонимический принцип смежности

- Иконический знак. Воспроизводит определенные качества означаемого или его целостный облик. Такие знаки обладают наглядностью. Среди иконических знаков различают диаграммы (схематическое воссоздание не вполне конкретной предметности) и образы, воссоздающие чувственно воспринимаемые свойства обозначаемого единичного предмета (например, репортажи, фотографии и т.д.).

Таким образом, понятие «знак» не отменяет сложившиеся традиционные представления об образе и образности, однако ставит эти представления в совершенно новый, чрезвычайно широкий смысловой контекст. В науке о языке понятие знака является насущным. Значимо это понятие и для литературоведения. В частности, в области изучения словесного оставляющего литературных произведений, а также при обращении к форме поведения действующих персонажей.

Художественный образ – образ человека

Когда мы говорим о художественном образе, в первую очередь мы имеем ввиду образа человека, героя произведения, действующих лиц. Художественный образ может включать в себя и образ предметов и явлений. Однако не все ученые согласны с такое трактовой. Многие критикуют столь широкое понимание художественного образа, например, «образ народа». В подобных случаях следует говорить об идее, теме или проблеме народа.

Еще более сложно стоит вопрос в тех случаях, когда центральным персонажем произведения является животное, например, в таких произведениях как «Каштанка», «Белолобый», «Холстомер». В подобных работах психология и мировоззрение живого существа воспринимаются опосредованно. Однако нельзя воспринимать образ животного так же, как и образ человека, так или иначе образ животного будет подвергнут анализу посредством понятий, относящихся к человеческой психологии.

Замечание 1

Таким образом, можно сделать вывод, что в концепт «художественный образ» могут быть включены только человеческие персонажи.