Межконфессиональные диспуты

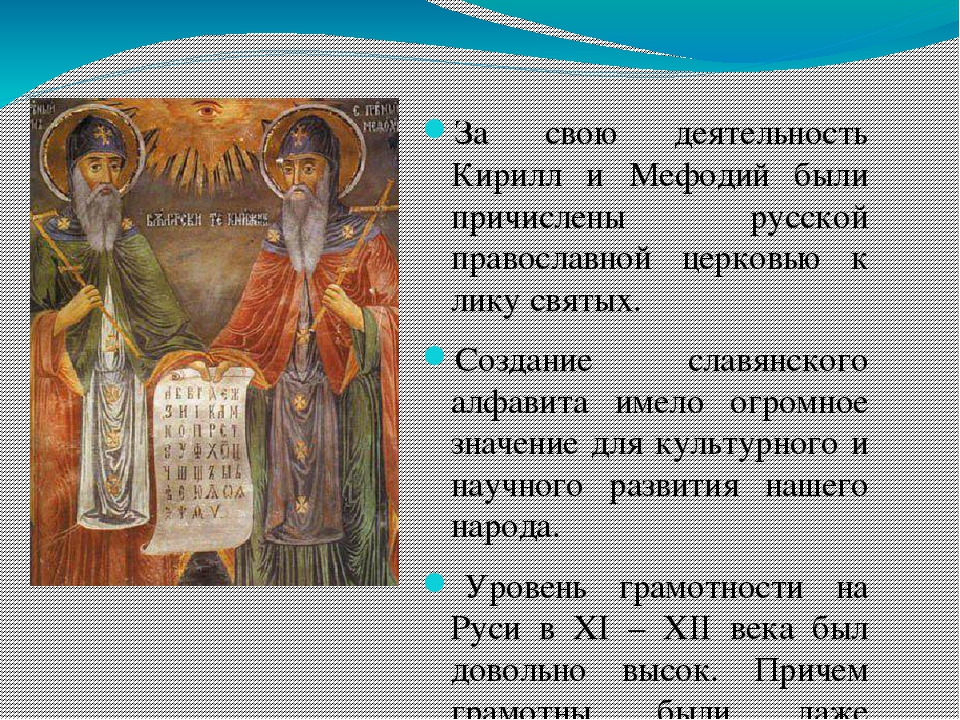

В Средние века

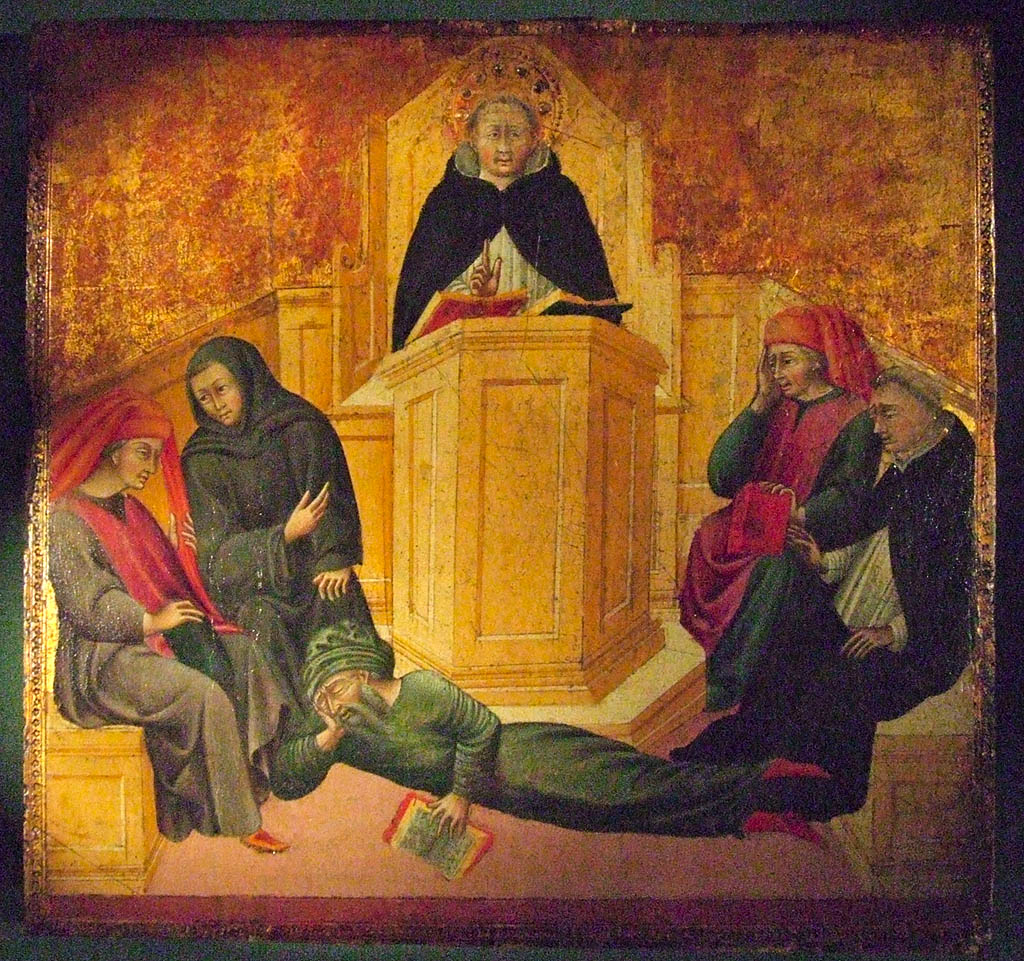

Диспут между еврейскими и христианскими богословами, 1483 год.

В Средние века большое значение имели диспуты христианских теологов с их иудейскими коллегами. Часто христианскую сторону представлял крещёный еврей, хорошо знакомый с талмудической литературой. Наиболее известны следующие диспуты:

- Парижский диспут 1240 года между францисканцем Николаем Донином и четырьмя самыми уважаемыми раввинами Франции — Иехиэлем из Парижа, Моисеем из Куси (англ.)русск., Иудой из Мелёна (англ.)русск. и Самуилом из Фалеза (англ.)русск.. После поражения раввинов в диспуте Талмуд был осуждён на сожжение.

- Барселонский диспут (англ.)русск. 1263 года между монахом Пабло Кристиани (англ.)русск. и раввином Моше бен Нахманом, в котором обе стороны объявили себя победителями.

- Публичные диспуты в Бургосе и Авиле в 1375 году между Моисеем из Тордесильи (англ.)русск. и выкрестами Хуаном Вальядолидским (англ.)русск. и Абнером Бургосским (англ.)русск..

- Диспут в Тортозе (англ.)русск. в 1413 году, в результате которого антипапа Бенедикт XIII приказал подвергнуть цензуре все книги Талмуда.

В период Реформации

- Гейдельбергский диспут (нем.)русск. 1518 года, в котором Мартин Лютер победил Иоганна Бренца и Мартина Буцера.

- Лейпцигский диспут 1519 года, в результате которого Лютер разорвал связь с католической церковью.

Диспуты схоластов

Рассматриваемое нами понятие тесно связано с понятием схоластической системы образования, распространенной в средневековой Европе. Данная система представляет собой одну из философских школ, сконцентрированных вокруг университетов. Это соединение христианского богословия (католического) и логики Аристотеля.

При этом не нужно путать обозначение философского направления со «схоластикой», под которой понимают любые представления, которые оторваны от реальной жизни и основаны на отвлеченных рассуждениях, не подтвержденных опытом.

Проведение диспутов средневековыми схоластами было основано на формальном способе ведения спора, который проводился с целью установления научной или богословской истины. Основным правилом являлись ссылки на письменные источники, которые признавались устоявшимися и авторитетными. А также было необходимо анализировать аргументы каждой из сторон.

Университетские диспуты

Диспуты в образовательном процессе

Диспуты являлись одной из основных форм образования в средневековом университете, тесно связанной с лекционной формой. Традиционная лекция имела четырёхчастную структуру. Первая часть включала чтение лектором вслух части изучаемого курса (littera), и могла быть пропущена при наличии письменных материалов. Далее следовал разбор обсуждаемого текста до уровня простых утверждений (divisio textus). Затем производилось обсуждение выделенных предложений. Последняя часть посвящалась особенно важным аспектам изучаемого предмета, в форме реального или фиктивного спора, обычно предваряемого словами dubium est или dubitandum est. Уже в XII веке дискуссионная часть лекции обособилась в отдельный элемент учебного процесса.

Решение о проведении диспута являлось прерогативой преподавателя, но являлось в то же время значимым событием для всего факультета университета. В первую очередь оно предназначалось для его студентов, которые выступали в качестве действующих лиц и зрителей одновременно. Преподаватель выбирал день проведения и тему диспута. Время назначалось после обеда, между и вечерней. В день диспута другие занятия не назначались. К участию допускались студенты других преподавателей, а для студентов устроителя диспута участие было обязательным. В Сорбонне, слушатель (cursor), прежде чем быть допущенным к лекция по «Сентенциям» Петра Ломбардского, должен был дважды выступить на диспутах, при чём один из них «sub magistro alterius nationis», под председательством старейшего магистра своей нации университета. Закончивший курс бакалавр должен был отвечать на диспуте перед магистром, не являющимся его преподавателем («non sub suo magistro»). Тему диспута предлагал магистр, и он же следил за тем, чтобы в ходе дискуссии выступающие не отклонялись от неё.

Публичные диспуты

Проведение диспутов было неотъемлемой частью общественной жизни университетского города. Согласно статуту Болонского университета, с началом Великого поста, все желающие допускались на диспуты кводлибет (disputatio de quolibet), которые вели доктора наук под председательством ректоров со всеми желающими. Порядок участия в выступлениях определялся учёной степенью или общественным положением. Студенческие диспуты происходили по выходным.

Литература

- на английском языке

Freely A. L., Steinberg D. L. Argumentation and Debate. Critical Thinking for Reasoned

Decision Making. — Wadsworth Cengage Learning, 2009. — ISBN 978-0-495-09590-3.

- Kenny A., Pinborg J. Medieval philosophical literature // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. — Cambridge University Press, 1982. — P. 9—42.

- на французском языке

Glorieux P. L’enseignement au moyen age: techniques et méthodes en usage à la Faculté de Théologie de Paris, au XIII e siècle // Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. — 1968. — Vol. 35. — P. 65—67, 69-103, 105-186.

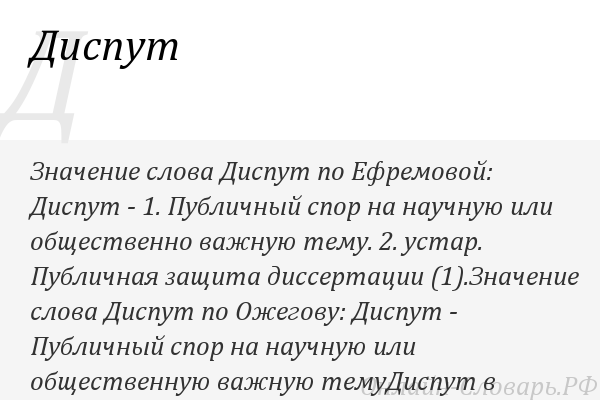

Что сказано в словаре?

О том, что значит «диспут», в словаре сказано следующее:

- Спор на научные темы, проводимый публично. (Пример: Происхождение человека является одной из самых популярных тем диспутов).

- В устаревшем значении – это публичная защита диссертации. (Пример: В огромной аудитории на диспут магистра философии собралась тьма народа).

Чтобы лучше понять слово «диспут», ознакомимся с его происхождением. По мнению ученых, оно восходит к праиндоевропейскому pau в значении «бить». От него в латинском языке образовался глагол putāre, обозначающий «обдумывать, взвешивать». К нему была присоединена приставка dis, которую используют, когда нужно выразить разделение, разъединение.

В результате получился глагол disputāre – «подсчитывать, рассуждать», от которого и произошло существительное disputātio – «рассмотрение; обсуждение». В русский язык, изучаемый нами термин, «перебрался» при Петре I из польского, образовавшись от слова dysput. Но существует и еще одна версия, говорящая о том, что источником для русского «диспута» был немецкий disput.

Диспуты в античности

Согласно Диогену Лаэртскому, первым, кто стал использовать диалоги для изложения своего учения, был Зенон Элейский (V в. до н. э.). Впрочем, Диоген также утверждал, что в своём утраченном диалоге «О поэтах» приписывал изобретение жанра диалога некоему Анаксамену из Теоса. В «Поэтике» Аристотель называет «сократические беседы» уже устоявшимся жанром. Не вполне понятно, до какой степени идеи Сократа отражены в диалогах Платона. Некоторый свет проливает содержащее автобиографические сведения Седьмое письмо Платона, в котором философ рассуждает о неприспособленности обычного языка для выражения философских идей. Таким концепциям, как добро, красота или справедливость невозможно научиться по записанным текстам, а лишь «с помощью беззлобных вопросов и ответов может просиять разум и родиться паонимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека»

Согласно , таким образом Платон подчёркивал важность «диалектического контекста» философского знания, что имеет непосредственное отношение к правильному пониманию его Диалогов.

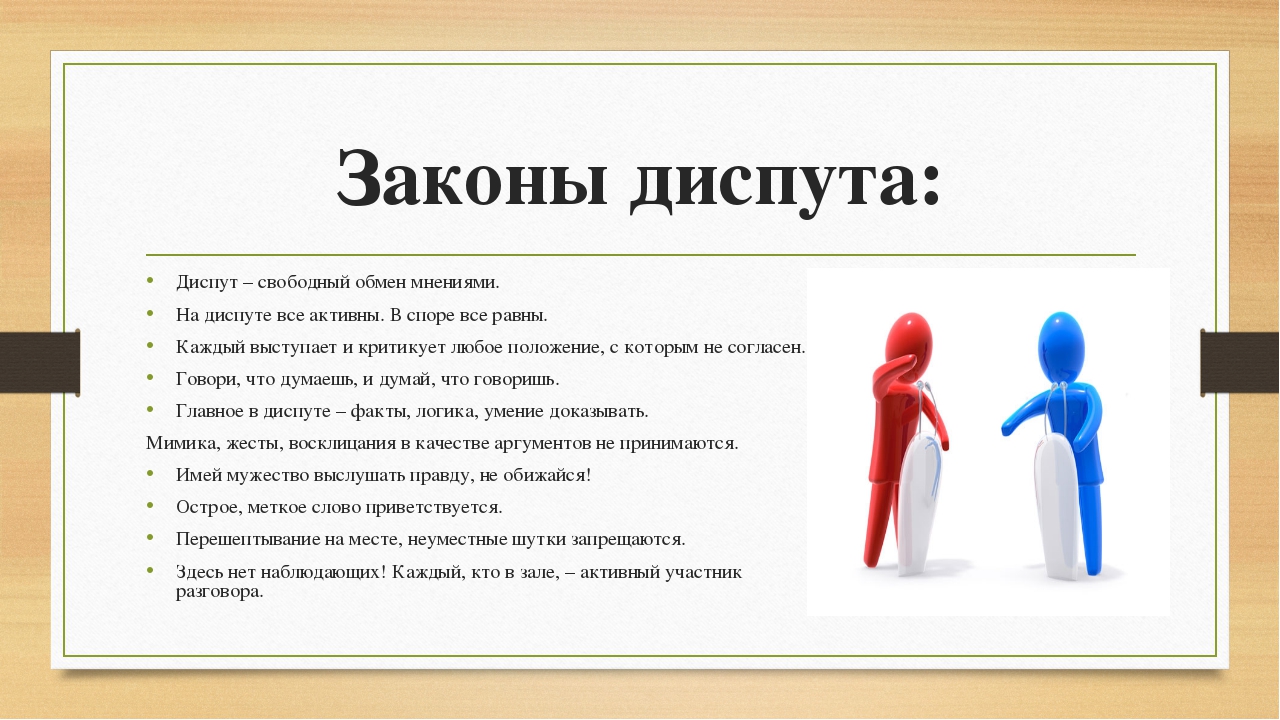

Как проходили диспуты?

В формальном диспуте схоластов один из участников осуществлял защиту некоторого тезиса перед оппонентами, которые выдвигали возражения и контраргументы. В средневековых университетах данный метод был общепринятой практикой.

Он рассматривался как основной способ подготовки к экзамену, а также как форма проведения самого экзамена. Это в полной мере касалось всех четырех основных наук, какими тогда являлись искусство, теология, медицина и юриспруденция.

По своей структуре диспут напоминал юридический процесс. Его возглавлял магистр, который наподобие судьи выносил окончательный вердикт относительно результатов спора. При этом существенным условием являлось соблюдение принципа о несении бремени доказательств. То есть тезис должно было доказывать то лицо, которое его выдвинуло. Указанные правила были основаны на теории, изложенной в работах Аристотеля и Цицерона.

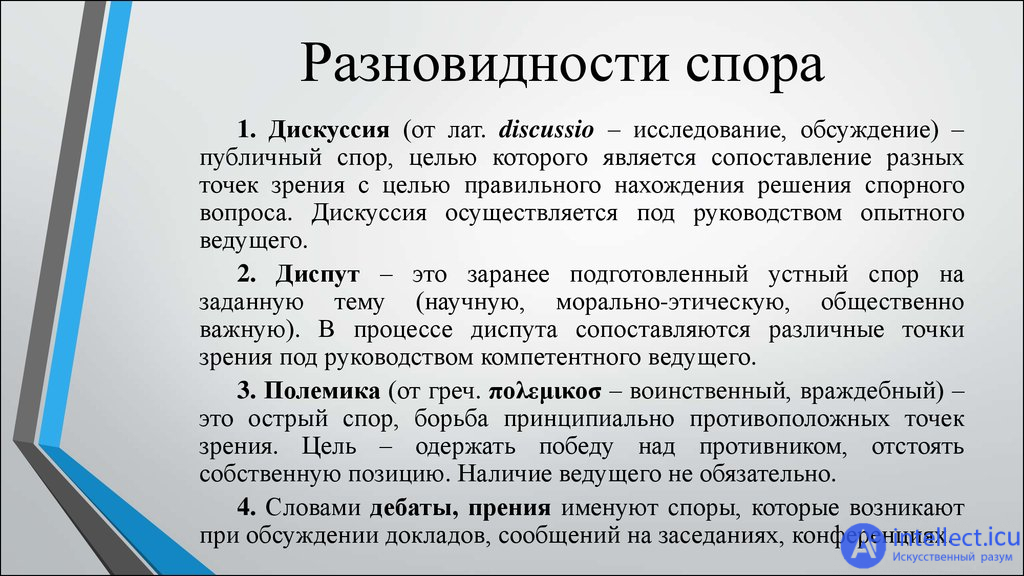

Диспут и дискуссия

В заключение рассмотрения вопроса о том, что это – диспут, выясним, чем он отличается от дискуссии. Под дискуссией подразумевается обсуждение какого-либо спорного вопроса, которое происходит на публичном уровне. При этом спор направляется на выяснение истины, и в нем используются только корректные приемы. В качестве одной из важных характеристик дискуссии, отличающих ее от прочих видов спора, выступает аргументированность.

Очень похоже на диспут, не так ли? В чем же состоит отличие? Последний более связан с публичными спорами по конкретной тематике, с обсуждениями научных работ, литературных произведений. К таким обсуждениям привлекают специалистов из области обсуждаемых проблем. В то время как дискуссия, имея объединяющее начало в виде темы, характеризуется отсутствием научного тезиса. Она может возникнуть спонтанно, а диспут является подготовленным мероприятием.

В схоластике

Формальный диспут был способом проведения состязательной дискуссии, в которой один из её участников защищал некоторый тезис перед выдвигающими возражения и контраргументы оппонентами. Данный метод являлся общепринятым в средневековой университетской практике и был главным способом тренировки и проведения экзамена во всех четырёх основных науках — искусстве, медицине, теологии и юриспруденции. Структурно, процедура имела сходство с юридическим процессом и возглавлялась магистром, который подобно судье принимал окончательное решение о результате диспута. Существенным правилом являлось «бремя доказательства (англ.)русск.», требовавшее, чтобы тезис доказывал тот, кто его выдвинул.

Правила построения и изложения аргументации основывались на теории, изложенной в «Органоне» и «Риторике» Аристотеля и «De Inventione» (англ.)русск. Цицерона.

В университеты Германии диспут, как способ защиты докторских диссертаций, пришёл в Средние века и применялся не только в гуманитарных, но и естественных науках.