Что такое декаданс?

Очень красивое и довольно мелодичное слово декаданс с первого взгляда позволяет заметить только лишь своё французское происхождение, а вот о его истинном значении знают далеко не все. Мало кто даже ввиду своей высокой образованности сможет рассказать о широком смысле слова декаданс. Базовые знания и отрывочные сведения, которые можно найти в самых разных источниках, формируют общее понятие о нём как об упадке, кризисе, разложении, встречающихся во всех сферах жизни. В действительности же декаданс уже давно стал отдельным направлением, течением, имеющим собственные отличительные элементы.

Немного истории…

Декаданс появился на просторах Европы. Революционные настроения, которые бушевали в 19 веке, стали причиной возникновения радикальных мнений, по-настоящему бунтарских позиций, декларировавших отвращение к сложившемуся мировосприятию. Разочарованность, бессилие, полное отчаянье, которое ценители романтики, наделило искусство чем-то особенным, сделав его эстетичным и в некотором роде привлекательным.

В это время многие поэты и художники перестали использовать политические и гражданские темы в своём творчестве. В качестве предмета истинного искусства выступил внутренний мир творца, того, кто воспевает существующую культуру во времена её упадка, сберегая ценности гибнущей цивилизации.

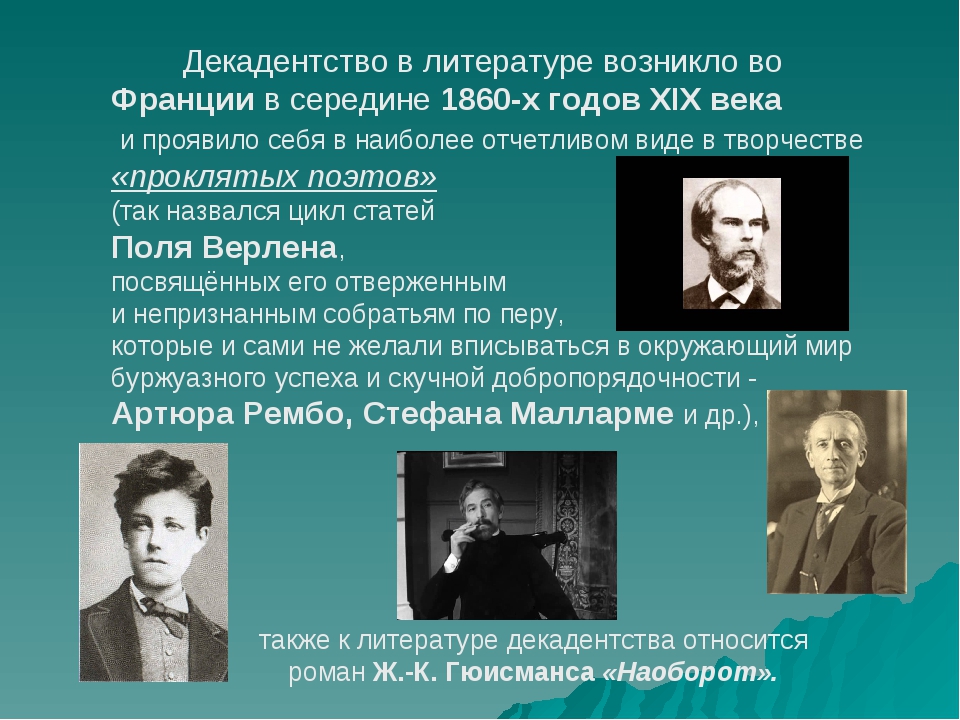

Во времена перемен многие люди не готовы принять банальность происходящих событий. То же произошло в 19 веке, декаданс стал неким протестом против принятых правил поведения, тогда мир узнал о Верлене, Бодлере, Бальмонте, Добролюбове, Брюсове и многих других великих писателях.

Основные элементы

Декаданс – это не просто настроение, подпитываемое бледными дамами, одетыми в чёрное, и даже не приверженность к случайным связям, это определённый стиль жизни со строго индивидуальными чертами. Среди них:

субъективизм как позиция, отражающая отрицание объективного подхода к окружающей действительности, действия природных и общественных законов;

индивидуализм в качестве противопоставления личности обществу;

негативизм как отрицание, явное нежелание повиноваться общественному влиянию;

аморализм как отказ от законов нравственности и морали.

Современный декаданс нельзя считать чем-то отчаянным, он трансформировался в некий стиль, имеющий отчётливые элементы готики.

Настоящий упадок

Сложно со 100% уверенностью сказать, что такое декаданс – то ли это упадок морали, то ли отсутствие веры в себя и людей, стагнация общества, а может быть просто отдельное литературное течение или движение символизма. Одно неоспоримо – он привлекательно, а вот стоит ли «плавать» в таком мрачном «омуте» каждый решает сам.

Вместе со статьёй «Что такое декаданс?» читают:

Примечания

- David Weir. Decadence and the Making of Modernism. University of Massachusetts Press, 1995. ISBN 978-0-87023-992-2. P. 16.

- ↑

- Как отмечал марксист Плеханов, с социологической точки зрения термин «декадентство» применим для обозначения проявлений социально-психологического комплекса, свойственного всякому общественному классу, находящемуся в стадии упадка, особенно же нисходящему господствующему классу, вместе с которым приходит в упадок целая система общественных отношений («Искусство и общественная жизнь»).

- Омри Ронен вообще выводит декаданс за рамки течения в искусстве и даже самого искусства: «Декаданс нашёл художественное воплощение своей тематике в разных стилях: в символизме, в поэтике парнасцев, в позднем романтизме — „викторианском“ в Англии, „бидермайере“ в Средней Европе, и в позднем реализме — натурализме. Декаданс, таким образом, являлся не стилем и даже не литературным течением, а настроением и темой, которые в равной мере окрашивали и искусство, и научную, философскую, религиозную и общественную мысль своего времени».

- Зато пациент Ницше отметил, что не только «пресловутая борьба за существование», но и появление вырождающихся, слабых, а потому более утонченных и восприимчивых натур способствует облагорожению человека и всякому движению вперёд («Человеческое, слишком человеческое»).

- Scaruffi, Piero . The History of Rock Music. Дата обращения 25 октября 2013.

- Новейшая история отечественного кино: 1992—1996 (под ред. Л. Аркус). Том 6. С. 590.

- (недоступная ссылка). Дата обращения 19 августа 2007.

Что представляет собой декаданс?

Декаданс — слово французского происхождения. Обозначает упадок, распад, разложение укладов общества. Как понятие было введено в обиход историками Франции в XIX веке.

История образования

Изначально этим понятием обозначались события, происходившие в Римской империи в период II-IV веков. На фоне упадка экономики, формирования противоречий в социуме, снижения уровня нравственности и политических противоречий активно развиваются и процветают направления культуры и искусства.

Писатели, философы, художники и музыканты тех времен продвигают в массы оккультизм, мистику. За счет неудовлетворенности текущим положением в произведениях происходит идеализация старины, придание ей романтического оттенка. Даже стиль разговора в обществе возвращается к стилю старых времен.

Ярким примером произведений того времени становится «Золотой осел» Апулея. В произведении описаны приключения представителя знати на фоне колдовства, иронических реплик и безнравственного эротизма. Все это показывает, насколько хуже стали моральные принципы общества.

Позже, в конце XIX века, подобные настроения поразили мастеров и философов Европы. Произошел новый упадок в общественных проявлениях, изменились политические веяния. В рядах творческого бомонда поселились апатия, чувствительность и болезненное восприятие происходящего. В произведениях появились сюжеты о смерти, вечной любви и красоте окружающего мира. Образы героев эпатажны: нескрываемый эротизм и чувственность, мистический взгляд на вещи, вера в символику.

К концу XIX века общество развивалось быстрыми темпами, в сознании людей появилось много информации, которую можно было применить на практике. Поэтому декаданс принял форму запутанных и завуалированных проявлений. Его уже нельзя назвать направлением искусства в полной мере — это настроение времени.

Проявление декаданса в искусстве

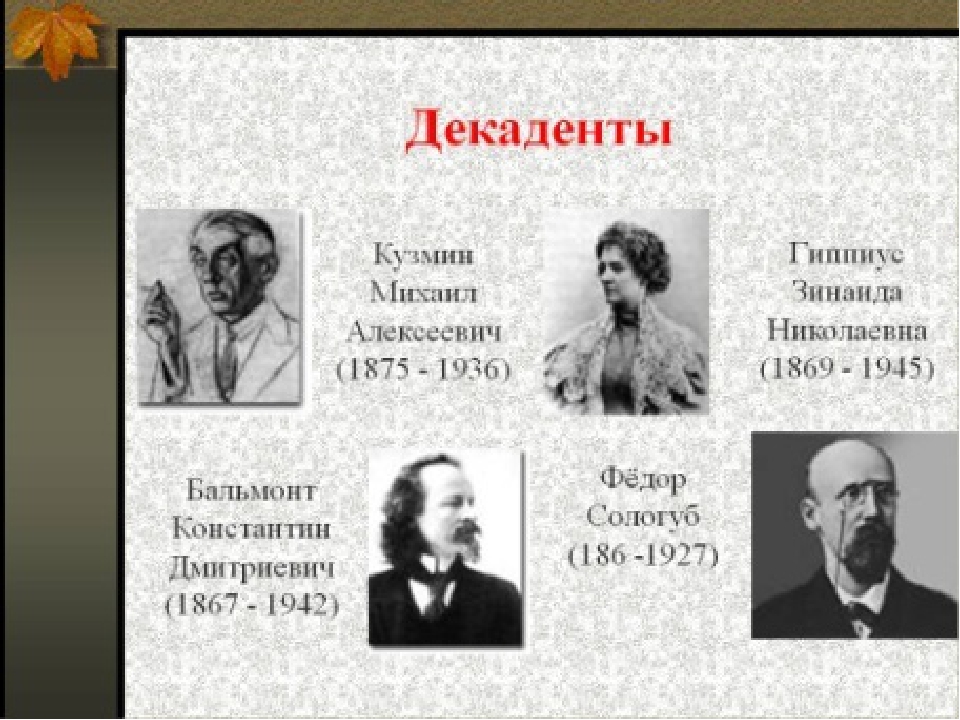

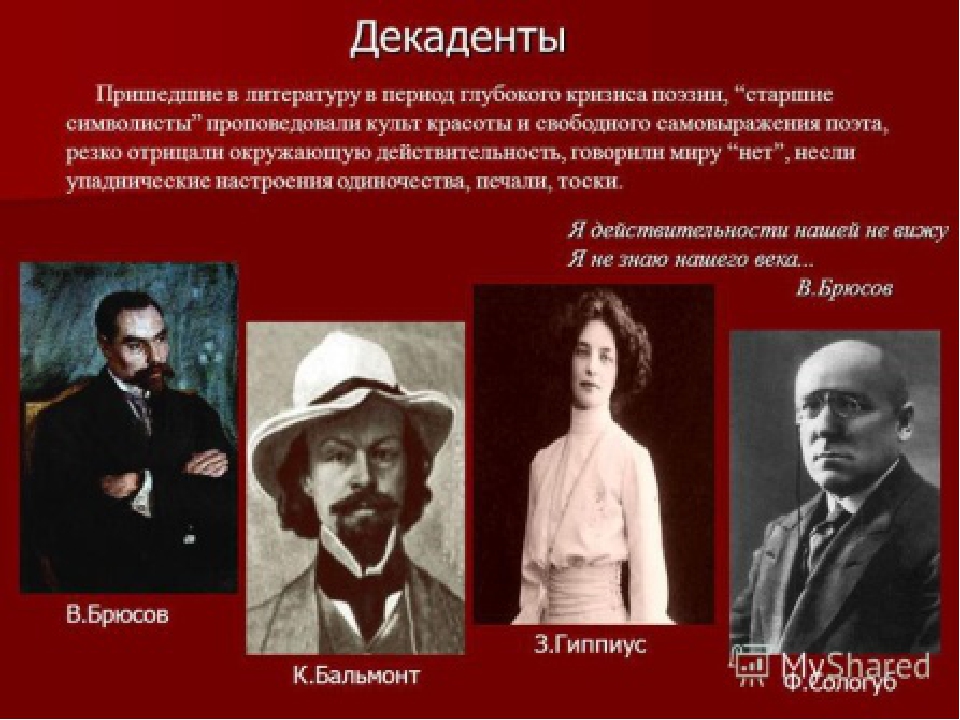

- Литература в рамках декаданса включает в себя направления по типу неоромантизма, модерна и символизма. Произведения приняли пышные формы за счет возвышенных эпитетов, сравнительных оборотов и ярких образов. Стиль написания не имеет определенного характера: это и меланхолия, и агрессивное отношение, и ностальгия. На фоне общественного упадка, в стихах Теофиля Готье, Шарля Бодлера, Поля Варлена, Артюра Рембо показан упадок божественного. Прозу декаданса стоит изучать на примере «Соломеи» Оскара Уайльда. В ней есть и эротика, и тревожность мыслей, и обращение к библейским мифам. В литературе, также известны Шарль де Монтескье, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Иннокентий Анненский, Константин Бальмонт, Николай Добролюбов.

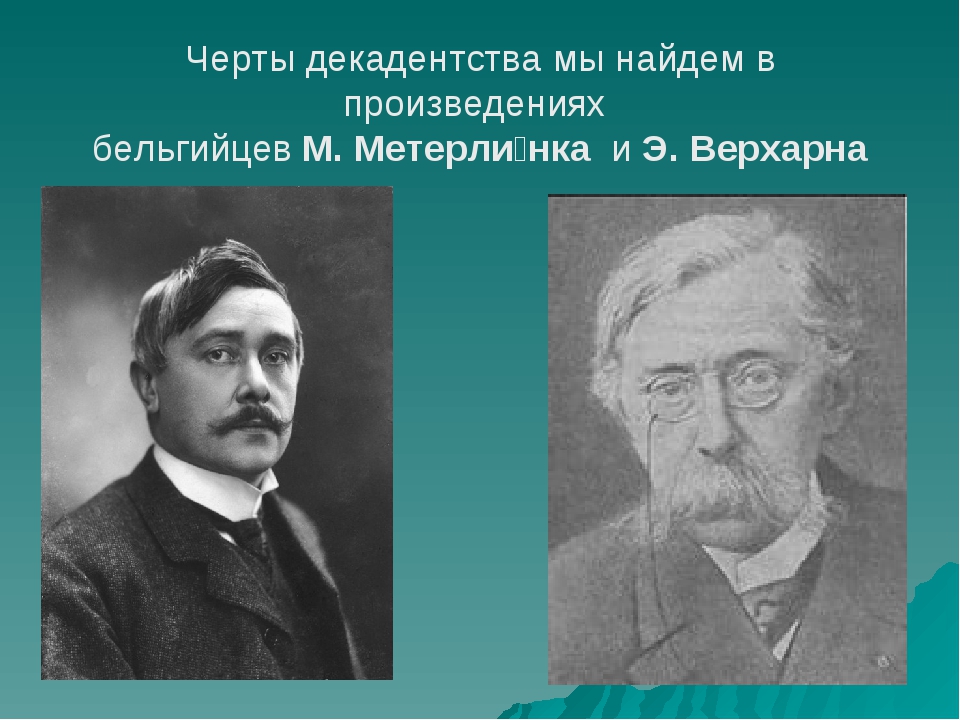

- Драматургия. Прослеживается стремление каждого человека к счастливой жизни, поиск пути в рамках бытия. Ярчайшее произведение тех времен — «Синяя птица» Мориса Матерлинка.

- Живопись. Картины того времени нарисованы густыми красками, лица людей холодные, печальные. Здесь, как и в литературе, каждый художник самостоятельно выбирал стиль. Произведения отражали и мифические сюжеты, и библейские сцены и реалистичные события. Над своими произведениями в то время трудились Михаил Врубель, Ромейн Брукс, Данте Габриэль Россетти, Франс фон Штук.

- Музыка. В период декаданса были пересмотрены мифы, сказки, баллады, легенды. В произведениях стало важным выразить настроение нового времени, степень изменения жизни, отречься от стандартов. Музыка для балета приобретает новые формы — она теперь делает акцент на костюмы, движения героев, декорации. Знамениты произведения Николая Андреевича Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Сергея Дягилева, Иоганна Штрауса, Александра Бородина, Игоря Стравинского, Балилла Прателла, Луиджи Руссоло, Клода Дебюсси.

Декаданс современности

В наше время декаданс продолжают почитать и освещать для общества. В начале столетия в Санкт-Петербурге прозаик Маруся Климова и художник Тимур Новиков провели фестиваль искусств «Темные ночи» в стиле декаданс. Позже эту идею подхватили журналист Владимир Преображенский и группа «Бостонское чаепитие» и провели новый москвоский фестиваль.

Современный декаданс стремится к тому, чтобы стать отдельным направлением, «Куртуазным декадансом». Он представляет собой сообщество дизайнеров, музыкантов, танцоров, художников, погруженных в атмосферу эзотерики, мистицизма, изящества, аристократизма. Фактически, это интерпретация декаданса в стиле арт-хаус.

Критика декаданса

«Модерновый» памятник Гоголю

Декадентство критиковали, с одной стороны, консерваторы от искусства (как академисты, так и натуралисты) и консерваторы от морали, с другой стороны — эволюционисты и прогрессисты всех мастей. К последней категории могут быть отнесены, в частности, марксистские авторы.

Для Троцкого истоки декаданса кроются в стремлении части интеллигенции уйти от «бурных социальных противоречий» в мир чистого искусства. По объяснению Плеханова, если литературное развитие русского декадентства и не вполне ещё соответствовало существовавшей в России системе капиталистических отношений, то корни его следует искать в условиях реакции 1880-х и начала 1890-х гг.

Эволюционист Макс Нордау переосмыслил термин «декадентство» в биологическом смысле, обозначив им патологические признаки психо-физического вырождения в области культуры. После публикации в 1892 г. одноимённого трактата Нордау «вырождение» стало модным словечком эпохи. Врач Нордау ополчился против него по гигиеническим соображениям.

Конец века

Основная статья: Fin de siècle

В советском искусствоведении декадентство воспринималось как кризисное явление европейской культуры последней четверти XIX — начала XX веков. Произведения этой эпохи отмечены настроениями уныния, пессимизма, болезненности, безнадёжности, неприятия жизни, крайнего субъективизма (при сходственных, близких к тенденциозным, эпатирующих формулах и штампах — стилистических приёмах, пластике, композиционных построениях, акцентуациях и т. д.). Во многих отношениях декадентство служит синонимом понятия fin de siècle.

Зинаида Гиппиус на портрете Л. Бакста (1906)

К писателям-декадентам причисляли в Великобритании Оскара Уайльда и сотрудников «Жёлтой книги», а также популярнейшую романистку Марию Корелли, в Италии — д’Аннунцио, в Австрии — Шницлера, в Польше — С. Пшибышевского, во Франции — Гюисманса, в Бельгии — Роденбаха. Относительно слабо был представлен декадентский эстетизм в странах Нового света, в том числе в США.

К числу русских декадентов в 1890-е гг. относили символистов старшего поколения — таких, как Бальмонт, А. Добролюбов, Коневской, Ф. Сологуб, Мережковский, Зинаида Гиппиус, а также ранний Брюсов. После первой русской революции русские декаденты перестали считаться маргиналами и вместе с ростом популярности их произведений пополнили собой литературный истеблишмент.

Декаданс в наше время

В наши дни тематика декаданса снова стала модной. Новейшие молодежные течения, такие как «готы», выбрали мрачные кладбищенские тона. Популярны татуировки с символикой черепов, могил и крестов, обозначающие грусть, одиночество и тоску, тягу к загробному миру.

Есть и те, кто воспринимает такую мрачную символику серьезно. Это люди, пережившие в жизни глубокие разочарования, столкнувшиеся с непониманием и отторжением общества или потерявшие близких друзей. Для них ближе слова из песни группы «Крематорий»: «Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть», «И сам Господь в последний раз в небесный скажет мегафон: Никто не любит тебя». Суперсовременная гламурная готика выражает себя сегодня в декадентских фестивалях «Бархатное подполье», регулярно проводящихся в Москве.

Декаданс в литературе и искусстве

Понятие декаданса родилось во Франции. Оно возникло в начале 20 века, когда мыслящие люди пришли к выводу, что в обществе назрели перемены и человечеству предстоит пережить трудные времена. Пока материалистические философы во главе с Карлом Марксом строили теории о борьбе классов и неизбежности пролетарской революции, художники и поэты интуитивно искали путь отображения политических процессов в своем творчестве.

Атмосфера кризиса, царившая в обществе накануне Первой мировой войны, порождала упаднические настроения и чувства безнадежности и депрессии. Деятели искусства подхватили эти веяния и отразили их в своем творчестве. Произведения поэтов, художников и театральных деятелей этой эпохи проникнуты чувством безнадежности и мрака.

В отличие от творцов прежних веков, воспевающих революционные идеалы, декаденты отказывались от политической борьбы. Индивидуализм пришел на смену гражданственным позициям. Декаденты призывали погрузиться во внутренние переживания, искать ответы на вечные вопросы типа «быть или не быть?».

Тематика декадентского творчества

Темы произведений декадентов очень грустные. Обычно это смерть, печаль, тоска по несбывшемуся. Декаденты презирали все материальное. Обыденная жизнь простых людей казалась им «грязной», не заслуживающей внимания. Поиск духовности в их произведениях неизменно приводил их на кладбище – место, где душа человека, очистившаяся от суетности мира, находит покой и гармонию. Русский поэт-декадент Константин Бальмонт писал:

Наравне с французскими поэтами, такими как Бодлер и Готье, классиками этого жанра стали известные русские писатели и поэты: Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, Леонид Андреев.

Некоторые из них, как например Константин Бальмонт, проводили границу между декадансом и более новыми литературными течениями начала 20-го века – символизмом и импрессионизмом

Единым мотивом, объединяющим эти направления, был глубокий психологизм, обостренное внимание к личностным переживаниям человека на пороге глобальных перемен в окружающем мире. Свобода творчества, по мнению последователей этих теорий, предполагает отказ от давления со стороны общества и государства

Многие классики русской литературы 20-го века были продолжателями идей декаданса. Александр Блок и Анна Ахматова – ярчайшие представители наследников этой культурной традиции.

Происхождение термина

Французское слово décadence обозначает упадок, культурный регресс. Изначально, в эпоху Просвещения, термин использовался для обозначения культурных явлений Римской империи эпохи её заката. То, что называют «стилем декаданса, — писал Готье, — есть не что иное, как искусство, пришедшее к такой степени крайней зрелости, которую вызывают своим косым солнцем стареющие цивилизации».

Обвинения в декадансе со времени Дезире Низара использовались для оскорбления Виктора Гюго и других французских романтиков. Теофиль Готье, Шарль Бодлер и другие наследники заветов романтизма переосмыслили это клеймо как знак почёта, как символ отрицания того, что они считали «банальностью прогресса». Бестселлером 1884 года стал роман Гюисманса «Наоборот», прозванный «библией декадента».

В 1885 г. сатирики Габриэль Викер и Анри Боклер опубликовали сборник пародийных стихотворений «Расслабления. Декадентские стихи Адоре Флупетта». Поль Верлен (главная мишень пародии) был отнюдь не против, когда его называли декадентом. В 1886—1889 гг. Анатоль Бажю издавал журнал «Декадент» (Le Décadent), в котором среди прочих «проклятых поэтов» публиковался и Верлен.

Поскольку враждебно настроенные критики смешивали декадентство с символизмом, Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» от 18 сентября 1886 года «Манифест символизма», где перечислил основные ценности символистов и попытался провести между декадентами и символистами некую границу. Полемика о содержании термина «декадентство» продолжалась и в последующие десятилетия.

Декадентство и символизм

См. также: Символизм

Декадентство — явление сложное и противоречивое, которое имеет источником усталость от лицемерной викторианской морали, кризис общественного сознания, растерянность многих художников перед резкими социальными контрастами, — одиночество, бездушие и антагонизмы действительности. Отказ искусства от политической и гражданских тем художники-декаденты считали проявлением и непременным условием свободы творчества. Постоянными темами являются мотивы небытия и смерти, отрицание исторически сложившихся духовных идеалов и ценностей.

Основным вопросом обозначения границ декадентства становится разделение его с символизмом. Ответов существует довольно много, но господствующих из них два, первый говорит о различности этих течений в искусстве, большим приверженцем и изобретателем его был Ж. Мореас, второй — о невозможности их разделения или отсутствия необходимости в таковом.

К. Бальмонт в статье «Элементарные слова о символической поэзии» говорит о триединстве декаданса, символизма и импрессионизма, называя их «психологической лирикой», которая меняется «в составных частях, но всегда единая в своей сущности. На самом деле, три эти течения то идут параллельно, то расходятся, то сливаются в один поток, но, во всяком случае, они стремятся в одном направлении, и между ними нет того различия, какое существует между водами реки и водами океана». Он характеризует декадента как утончённого художника, «гибнущего в силу своей утончённости», существующего на смене двух периодов: «одного законченного, другого ещё не народившегося». Потому декаденты развенчивают все старое, отжившее, ищут новые формы, новые смыслы, но не могут их найти, так как взросли на старой почве.

Ф. Сологуб называет декадентство методом для различения символа, художественной формой для символистского содержания, «мировоззрения»: «декадентство есть наилучшее, быть может единственное, орудие сознательного символизма».

Русские символисты второй волны (младосимволисты) определяли разницу между декадансом и символизмом мировоззренчески: декадентство субъективно, а символизм преодолевает индивидуалистическую отъединённость эстетства сверхличной правдой соборности. Андрей Белый в книге «Начало века» говорит об этом так: «символисты» — это те, кто, разлагаясь в условиях старой культуры вместе со всею культурою, силятся преодолеть в себе свой упадок, его осознав, и, выходя из него, обновляются; в «декаденте» его упадок есть конечное разложение; в «символисте» декадентизм — только стадия; так что мы полагали: есть декаденты, есть «декаденты и символисты» (то есть в ком упадок борется с возрождением), есть «символисты», но не «декаденты»; и такими мы волили сделать себя.

По мнению Б. Михайловского (Литературная энциклопедия 1929—1939), «символизм» как термин шире термина «декадентство», по сути дела являющегося одной из разновидностей символизма. Термин «символизм» — искусствоведческая категория — удачно обозначает один из важнейших признаков стиля, возникающего на основе психики декадентства. Но можно различить и иные стили, возникающие на этой же почве (например, импрессионизм). И в то же время «символизм» может и освобождаться от декадентства (например, борьба с декадентством в русском символизме).

Михайловскому противоречит Ф. П. Шиллер («История западно-европейской литературы нового времени»):

Новое измерение декаданса

Новое измерение декадансу придал Ницше, заметивший в работе «Казус Вагнера» (1888), что относит декаданс к центральной теме своего творчества: «Во что я глубже всего погрузился, так это действительно в проблему decadence… «Добро и зло» — только вариант этой проблемы. Если присмотришься к признакам упадка, то поймешь также и мораль… что скрывается за ее священнейшими именами и оценками: оскудевшая жизнь, воля к концу, великая усталость» (Ницше Ф.). Декаданс для Ницше — «историческая болезнь», психологическое измерение вырождения, нигилизма, который трактуется как преобладание в человеке аполлонического начала, «надысторического», ставшего, сна, над дионисийским, «неисторическим», спонтанно длящимся. Призывая «познать самого себя», «пробудиться», разбить «маски» кажимостей, Ницше выступает, по собственному выражению, за гигиену жизни и освобождение европейца от «затопления чужим и прошлым» ради «новой и улучшенной Physis, без разделения на внешнее и внутреннее, без притворства и условности, культуры как полной согласованности жизни, мышления, видимости и воли». Оппоненты Ницше — Сократ (изобретатель диалога и «теневой» стороны души, разрушитель «первобытной цельности» греков), апостол Павел (апологет христианства как религии «слабых» и «бегства от жизни»), Гегель (теоретик «расплывающегося» становления), а также те современники (Р.Вагнер), кто, на первый взгляд, отрицая христианство, реально его воспроизводят. Ницше распространяет декаданс не только на политику (современная демократия — форма исторического упадка империи), физиологию (наиболее сильные — слабы), но и литературный стиль — импрессионизм гонкуровского типа: «Целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным… Жизнь, равная жизни, вибрация и избыток жизни втиснуты в самые маленькие явления». Отрицая вагнеровское искусство как неистребимо «сострадательное», «болезненно-нервное», Ницше, вместе с тем, отказывается любить какую-нибудь другую музыку, кроме вагнеровской. Это проясняет его двойственное отношение к себе как современному писателю (в «Ессе Homo», 1888: «Я одновременно и декадент и противоположность декадента»), который грезит о сверхчеловечестве (т.е. абсолютной новизне проживания каждого момента жизни, непреходящести преходящего), имея в виду гибнущего и возрождающегося Диониса, и «вечно» возвращается к самому себе в той степени, в какой явлется гением беспощадного аналитизма. Тема декадентского художника, пробуждающегося от «сна» к «жизни», находящего в «болезни» основания для преодоления себя и своего рода трагической утопии радости, дионисийского порыва, «яств земных», переходит от Ницше к А.Жиду («Имморалист», 1902), Т.Манну («Смерть в Венеции», 1913), Г.Гессе («Степной волк», 1927), авторам экзистенциалистской ориентации.

Вслед за Ницше проблемы декаданса как общего состояния культуры и конфликта в ней «болезни» и «здоровья», «полезного» и «бесполезного», «жизни» и «творчества», личного и безличного, элитарного и массового, культуры и цивилизации по-разному касались М.Нордау («Вырождение», 1892-93) — трактующий декаданс, как ученик криминалиста Ч.Ломброзо и медик, взволнованный тем, что нездоровый художник преступно заражает здоровый организм среднего класса своими опасными мечтами; Г.Адаме («Воспитание Генри Адамса», 1907) — находящий в декадансе разрыв между высвобожденной новейшими открытиями энергией и возможностями человека; О.Шпенглер («Закат Европы», 1918-22) — создавший сравнительную морфологию различных культур и прослеживающий в 19 веке истощение центральной для европейской цивилизации идеи «фаустовского человека»; Х.Ортегаи-Гассет («Дегуманизация искусства», 1925)—находящий в декадансе пролог обновления искусства и решения им «собственно» творческих задач, понятных элитарному художнику, но чуждых веку «восстания масс».

Декаданс и дуализм

Декаданс — такой этап, такая литературная эпоха в становлении романтической культуры 19—20 века, которая ищет способов отказаться от множества опробованных ею дуализмов (на тему двоемирия, превосходства духа, творчества над жизнью), так или иначе считающихся с классическим, платоновско-христианским идеализмом, в пользу монистичности «идеализма свободы» (выражение В.Дильтея), идеализма неклассического. Тем не менее, с ходом 19 века все решительнее ограничивая потустороннее, опровергая его ради посюстороннего, романтизм (что хорошо заметно в творчестве центральной фигуры декаданса — Ницше), как оказалось, все время встраивал одно в другое и как бы само-поедал себя, программно утверждая идеал через разочарование, отрицание, революционарность «новизны».