Классификация

Частями речи называют группы слов, имеющие:

- одно и то же обобщённое лексическое значение;

- одно и то же обобщённое грамматическое значение, или одинаковый набор морфологических признаков;

- одни и те же синтаксические функции.

На основании этих признаков в морфологической системе русского языка можно выделить следующие части речи:

- имя существительное;

- имя прилагательное;

- имя числительное;

- местоимение;

- глагол;

- наречие;

- предлог;

- союз;

- частица;

- междометие;

- причастие;

- деепричастие;

В некоторых пособиях как отдельные части речи выделяются также:

- слова категории состояния (в школьных учебниках (в традиционной программе) рассматриваются как группа наречий),

- причастия и деепричастия (чаще рассматриваются как особые формы глагола),

- звукоподражания (небольшой разряд слов, которые чаще рассматриваются вместе с междометиями),

- Имена состояния

- модальные слова (небольшая группа слов, выполняющих в предложениях функцию вводных элементов).

2Какие бываю части речи?

Многообразие слов русского языка можно сгруппировать в два класса. В первую категорию попадают слова – представители самостоятельных групп речи, во вторую – служебных. Каждое сообщество имеет более мелкие подклассы.

Самостоятельные группы речи

1. Имена существительные.

Представители данной группы характеризуют одушевленный или неодушевленный объект. Для их распознавания используются вопросы “Кто?” и “Что?”. Морфологическими категориями представителей данного класса выступают род, падеж и число. В составе предложения наиболее часто словам данного отделения отводится роль подлежащего, но может и выступать как дополнение.

2. Глаголы.

Слова данного отделения выражают действие или определяют состояние и являются ответом на вопрос “Что делать?”, “Что делал?” или “Что будет делать?”. Морфологические признаки глагола – это род, число, время, спряжение, наклонение. При разборе предложения ему в большинстве случаев отводится роль сказуемого. Может быть также элементом составного сказуемого, выступать в роли дополнения или обстоятельства.

Глагол имеет 3 формы – причастие, деепричастие и инфинитив.

Причастие. Характеризует действие либо состояние объекта в изменяемой с течением времени форме.

Действительная форма определяет действие, которое выполняет обладатель признака, страдательная – описывает признак, который стал результатом действия.

- Деепричастие – определяет действие как характеристику иного действия.

- Инфинитив. Представляет неопределенную форму, члены которой не имеют морфологических признаков (например, числа, лица или времени).

3. Имена прилагательные.

Слова данной группы характеризуют свойство или определение объекта. Относится к категории знаменательных слов. Для определения прилагательного необходимо задать вопрос “Какой?”, Какая?”, “Какие?”. Слова данной группы имеют род, могут изменяться по числам, склоняться по падежам. В составе фразы наиболее частая функция прилагательного – определение, но может также выступать как элемент составного сказуемого.

4. Числительное.

Характеризует порядок размещения объектов или действий, указывает на количество чего-либо. Слово-числительное отвечает на вопрос “Сколько?”, “Который?”. Морфологические параметры данной группы – род и число. В составе готовой фразы числительное может играть любую синтаксическую роль.

5. Местоимение.

Является самостоятельной частью речи, но выступает как альтернатива существительного или прилагательного – указывает на собственно объект или его признак, но при этом не называет его.

6. Наречие.

Представители данного объединения слов определяют признак. Они могут характеризовать действие, какой-либо объект или качество. Чтобы отнести рассматриваемое слово к данной категории следует задать вопрос “Как?”, “Куда?”, “Когда?”. Морфологическими критериями являются разряд и сравнительная степень.

Служебные группы речи

- Предлог. Служит для связи различных частей речи в пределах предложения.

- Частицы. Слова данной группы призваны придавать дополнительную смысловую или эмоциональную нагрузку отдельным словам или целым фразам.

- Союзы. Назначение данной части речи – объединение членов предложения (как отдельных слов, так и простых предложений в пределах сложного). Различают сочинительные и подчинительные союзы.

- Междометия. Определяет разнообразные эмоции или действия, но при этом не называет их. Данную группу образуют производные и непроизводные междометия.

«Что?» — это вопросительное местоимение

Интересующее нас слово говорящий употребляет в речи при постановке вопроса о предмете, явлении или каком-то событии.

Слово «что» конкретно не обозначает предмет разговора, а только указывает на него. Этой способностью указывать на предмет, признак или количество обладает самостоятельная часть речи русского языка — местоимение.

В зависимости от того, на что указывает каждое из местоимений (предмет, признак, количество) и слово какой части речи оно замещает в предложении, различают

- местоимения-существительные (ты, он, мы, некто);

- местоимения-прилагательные (свой, наш, такой);

- местоимения-числительные (сколько, столько).

Рассматриваемая лексема указывает на предмет и отвечает на вопрос: что? Чтобы избежать повтора одного и того же слова в речи, это местоимение замещает имя существительное, являясь подлежащим или дополнением в предложении. С этой точки зрения оно является местоимением-существительным.

У слов этой части речи грамматическая категория разряда является постоянным грамматическим признаком.

В предложении, которое произносится с вопросительной интонацией, слово «что» является вопросительным местоимением.

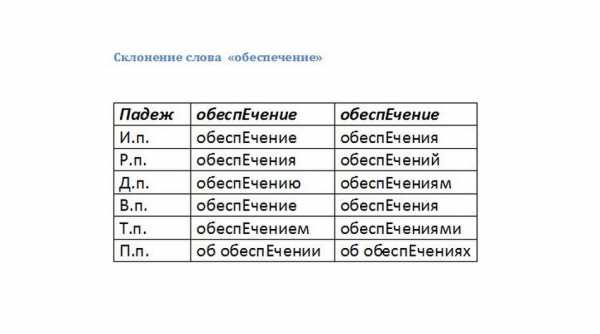

Это местоимение не имеет грамматических категорий рода и числа, а только изменяется по падежам:

- и.п. что?

- р.п. нет чего?

- д.п. отдам чему?

- в.п. видим что?

- т.п. следим за чем?

- п.п. напишу о чём?

Это слово может принадлежать к другому семантическому разряду — относительным местоимениям.

В словаре Синонимов

доля, деление, делянка, дробь, кусок, пай, пакет, доза, порция, порцион, приём, рацион; клок, клочок; обломок, обрубок, отрезок, отруб, черепок, верешок; отрывок, фрагмент, купон; остатки, опилки, осколки, отруби; отдел, раздел, отделение, том, выпуск, номер, глава, статья, пункт, рубрика, параграф, абзац; участок, надел, удел; партия, лагерь, секция, фракция; член; доля, дача (овса), доза, единица; знание, круг; квота, звено, деталь, сегмент; ингредиент, планета, кое-что, сцена, формирование, компонент, хаза, эпизод, участь, кое-кто, составная часть, модуль, место, зона, хозчасть, серия, чон, некоторые люди, другие, иные, судьба, отдельные люди, очередь, разряд, компонента, некоторые, составляющая, третина, элемент, гарнизон, пассаж, выдержка

Классификация

Частями речи называют группы слов, имеющие:

- одно и то же обобщённое лексическое значение;

- одно и то же обобщённое грамматическое значение, или одинаковый набор морфологических признаков;

- одни и те же синтаксические функции.

На основании этих признаков в морфологической системе русского языка можно выделить следующие части речи:

- имя существительное;

- имя прилагательное;

- имя числительное;

- местоимение;

- глагол;

- наречие;

- предлог;

- союз;

- частица;

- междометие;

- причастие;

- деепричастие;

В некоторых пособиях как отдельные части речи выделяются также:

- слова категории состояния (в школьных учебниках (в традиционной программе) рассматриваются как группа наречий),

- причастия и деепричастия (чаще рассматриваются как особые формы глагола),

- звукоподражания (небольшой разряд слов, которые чаще рассматриваются вместе с междометиями),

- Имена состояния

- модальные слова (небольшая группа слов, выполняющих в предложениях функцию вводных элементов).

Часть речи — это …

В русском языке выделяют следующие части речи:

- Имя существительное

- Местоимение

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Глагол

- Наречие

- Причастие

- Деепричастие

- Предикатив

- Союз

- Предлог

- Частица

- Междометие

- Модальные слова

Они могут существовать сами по себе, без других слов и нести при этом определенную информацию.

Они могут только идти в связке с другими словами из основной группы. А сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. И их легко распознать, так как к ним невозможно подобрать вопрос.

И наконец, междометия и модальные слова не относятся к какой-то определенной группе. Они нечто среднее между самостоятельными и служебными частями речи. Их так иногда и называют СЛУЖЕБНО-САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ.

Значение слова Часть по словарю Ушакова:

ЧАСТЬчасти, о части, в части и в части, ж. 1. (в части). Доля целого. Целое и части. Одна пятая части часть рукописи набрана. часть служащих находится в отпуску. Меньшая часть заработка. Сомнения…рвут на части сердце. Гончаров. часть одной стены с громом обрушилась. Пушкин. Национальный вопрос есть часть общего вопроса о пролетарской революции, часть вопроса о диктатуре пролетариата. Сталин. 2. (в части). Любой предмет, входящий в систему какого-н. единства, какого-н. целого, рассматриваемый по отношению к этому целому. Части света (отдельные материки. см. свет 2 в 1 знач.). || Составной член организма или механизма. Части тела. Части машины. Сборка автомобильных частей. Запасные части. 3. (в части). Композиционный отрезок, Отдел какого-н. произведения. Кино-картина в трех частях. Роман в пяти частях с эпилогом. 4. (в части). Отдел какого-н. учреждения, отдельная отрасль управления. Санитарная часть. Подколесин служит экзекутором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейше свою часть. 7. (в части). Районная пожарная команда в городах, помещавшаяся прежде при полицейской части. Сбор всех частей (на пожар). 8. (в части). Доля, пай (разг.). Вступить в часть с кем-н. Быть в части. 9. (в части) перен., только ед. Участь, судьба, предназначение, жребий (устар.). Пусть много скорбей тебе пало на часть, ты (разг.) — перен. большой спрос на кого-н., до кого-н. всем дело. Части делишь чужие печали. Некрасов. И жизнь без наживы — завидная часть. Пастернак. Две были девушки, служанки, коих часть была с утра и до глубокой ночи, рук не покладывая, прясть. Крылов. Избрать благую часть (книжн.) — перен. принять лучшее решение (из евангельского рассказа). По большей части или большей частью — чаще всего, обычно. По части чего или какой (разг. фам.) — в каком-н. отношении, в отношении чего-н. По части математики я слаб. Положим, вы специалист по какой-нибудь части. Григорович. Печорин — специалист по части женского сердца. Добролюбов. Дока по части покупки дамких нарядов. Кокорев. Рвут на части кого

Глагол

Признаки глаголов:

- Изменяются по времени – настоящее (читает), прошедшее (читал) и будущее (будет читать);

- Изменяются по числам – единственное (читает) и множественное (читают);

- В прошедшем времени и единственном числе изменяются по родам – мужской (читал), женский (читала) и средний (читало);

- Бывают совершенные и несовершенные.

- Имеют два вида спряжения.

Также глаголы имеют так называемую начальную форму, или инфинитив. В этом случае они отвечают на вопрос «Что делать?» и не разделяются на рода, числа или время. Например, читать, бежать, стрелять.

В предложении глаголы почти всегда являются или самостоятельными сказуемыми, или частью составного сказуемого.

Принципы классификации слов по частям речи

Самостоятельные части речи, служебные части речи, междометия и звукоподражающие слова. Самостоятельные части речи — это группа слов с общим грамматическим значением (предмета, признака предмета, действия, признака действия, количества предметов). Служебные части речи — это группа слов, не имеющих собственного значения, так как не называют предметов, признаков, действий и к ним нельзя поставить вопрос.

Категориальные признаки

Часть речи как общий лексико-грамматический разряд слов характеризуется не одним, а четырьмя категориальными признаками:

- семантический признак части речи — это его общее грамматическое значение (например, имена существительные имеют значение предметности);

- синтаксический — это его обычная, первичная синтаксическая функция (сущ. в роли подлежащего и дополнения, это его первичная функция);

- словообразовательный признак — это набор его словообразовательных моделей и инвентарь словообразовательных средств для пополнения лексики данной части речи, а также способность выделять основы для пополнения лексики других частей речи (для сущ. характерно внутрисубстантивное суф. словообразование);

- морфологический — инвентарь его словоформ и парадигм, система морфологических категорий и разрядов. По этому признаку часть речи может охватывать слова изменяемые и неизменяемые.

Историко-типологический принцип

Историко-типологический принцип — признание того, что универсальным и постоянным является факт самого наличия частей речи. Состав частей речи, их признаки исторически подвижны и различны не только в языках разных типов, но также и в родственных языках.

Привычная схема частей речи в русском и других европейских языках не годится для многих языков Азии и Африки. В китайском то, что мы определяем как прилагательные и глаголы, объединяется более широкой категорией предикатива. В русском же они объединяются в имена в противоположность глаголу. Существительные есть в русском и татарском языках. Общее свойство — значение предметности, специальные суффиксы словообразования и изменяемость по числам и падежам. Однако состав суффиксов, образование форм числа и падежей обнаруживают заметные отличия. В татарском иные падежи, нет рода, есть категория притяжательности. Своеобразие частей речи в разных языках не отрицает их универсальности, это своеобразие требует только того, чтобы при описании каждой части речи конкретного языка учитывались не только его типологические универсальные свойства, но и конкретные своеобразие и индивидуальность, характерные для данного языка.

Принципы классификации слов по частям речи

Самостоятельные части речи, служебные части речи, междометия и звукоподражающие слова. Самостоятельные части речи — это группа слов с общим грамматическим значением (предмета, признака предмета, действия, признака действия, количества предметов). Служебные части речи — это группа слов, не имеющих собственного значения, так как не называют предметов, признаков, действий и к ним нельзя поставить вопрос.

Категориальные признаки

Часть речи как общий лексико-грамматический разряд слов характеризуется не одним, а четырьмя категориальными признаками:

- семантический признак части речи — это его общее грамматическое значение (например, имена существительные имеют значение предметности);

- синтаксический — это его обычная, первичная синтаксическая функция (сущ. в роли подлежащего и дополнения, это его первичная функция);

- словообразовательный признак — это набор его словообразовательных моделей и инвентарь словообразовательных средств для пополнения лексики данной части речи, а также способность выделять основы для пополнения лексики других частей речи (для сущ. характерно внутрисубстантивное суф. словообразование);

- морфологический — инвентарь его словоформ и парадигм, система морфологических категорий и разрядов. По этому признаку часть речи может охватывать слова изменяемые и неизменяемые.

Историко-типологический принцип

Историко-типологический принцип — признание того, что универсальным и постоянным является факт самого наличия частей речи. Состав частей речи, их признаки исторически подвижны и различны не только в языках разных типов, но также и в родственных языках.

Привычная схема частей речи в русском и других европейских языках не годится для многих языков Азии и Африки. В китайском то, что мы определяем как прилагательные и глаголы, объединяется более широкой категорией предикатива. В русском же они объединяются в имена в противоположность глаголу. Существительные есть в русском и татарском языках. Общее свойство — значение предметности, специальные суффиксы словообразования и изменяемость по числам и падежам. Однако состав суффиксов, образование форм числа и падежей обнаруживают заметные отличия. В татарском иные падежи, нет рода, есть категория притяжательности. Своеобразие частей речи в разных языках не отрицает их универсальности, это своеобразие требует только того, чтобы при описании каждой части речи конкретного языка учитывались не только его типологические универсальные свойства, но и конкретные своеобразие и индивидуальность, характерные для данного языка.

Что такое часть речи в русском языке

Основываясь на посвящённой этой теме статье знаменитого российского лингвиста Льва Владимировича Щербы, создавшего вместе с группой других филологов теорию фонемы, доминирующим в лингвистической русистике считается принятие многогранности свойств в целях их классификации.

Беря за критерии вышеуказанные признаки и руководствуясь следующими существенными различиями и сходством, лексемы относят к определённым категориям:

- Единство суммарного смысла, как, например, признак признака у наречия.

- Единство грамматических закономерностей и словоизменения.

- Сходность синтаксических функций.

Дифференциация слов по классам занимала учёных ещё в древности и была актуальна на всех континентах и во все времена, так данным вопросом занимались и древнегреческие философы (Аристотель), и древнеиндийские лингвисты (Панини), и учёные царской России (Мелетий Смотрицкий).

Ввиду того, что в рамках русского языка большинство слов изменяемы, рассмотрим их разделение по морфологическому принципу, который широко пропагандировался представителями фортунатовской школы (названа по имени её основателя Ф.Ф. Фортунатова).

Существуют следующие признаки:

- определённый порядок преобразования слова;

- набор грамматических значений;

- морфологическая структура (например, «как» и «так» – это местоимения, а «грустный» и «весёлый» – прилагательные).

То, к какому классу относится лексема, можно понять, используя лишь типологизацию по морфологическому признаку, однако в других языках использование данного принципа будет не столь очевидным.

Значение слова Часть по Ефремовой:

Часть — 1. Доля, отдельная единица, на которые подразделяется целое. // Доля чего-л., принадлежащая кому-л.. пай. 2. Любой предмет, входящий в систему какого-л. единства или целого, рассматриваемый по отношению к этому целому. // Составной элемент какого-л. механизма. // перен. То, что характеризует кого-л., что-л. в каком-л. отношении. 3. Раздел или подраздел литературного, музыкального и т.п. произведения. 4. Отдел учреждения, отдельная отрасль управления. // разг. Область практической деятельности, науки, искусства. 5. Отдельная войсковая единица. 6. Административный район города (в Российском государстве до 1917 г.). // Полицейское управление такого района. // Пожарная команда такого района.

Слово «что» — союз

Слово «что» — это подчинительный союз в сложноподчиненном предложении. Его следует отличать от относительного местоимения, союзного слова. Для этого применим нехитрый прием: просто опустим его, удалим из предложения. Союзное предложение превратится в бессоюзное. При этом смысл предложения не пострадает. Союзное слово «что» (относительное местоимение) опустить нельзя без ущерба для смысла предложения, на него падает логическое ударение, и оно является членом предложения в отличие от союза «что».

Исследуемое слово является сравнительным союзом, который употребляется как в простых, так и сложноподчиненных предложениях со сравнительной придаточной частью. В такой роли служебное слово «что» является синонимичным сравнительным союзам «как», «будто», словно».

В словаре Фасмера Макса

ж., род. п. -и, у́часть, сча́стье (см.), укр. часть, блр. часць, др.-русск. часть «доля, земельный участок, наследство», ст.-слав. чѩсть μέρος (Остром., Супр.), болг. чест ж. «часть, доля, счастье», сербохорв. че̑ст ж., чеш. část, стар. čiest ж. «часть», слвц. čаst᾽, польск. część, в.-луж. časć.Праслав. *čęstь, связано чередованием гласных с kǫsъ (см. кусо́к), польск. kądek «кусок» (из *kǫdъkъ), лит. kándu, ką́sti «кусать», kañdis «укус», лтш. kuôst, kuožu «кусать»; см. Брандт, РФВ 21, 215; Бернекер I, 155; Траутман, ВSW 116; Младенов 679; М. – Э. 2, 349. Следует отделять, вопреки Педерсену (Kelt. Gr. 1, 160), эти слова от греч. τένδω «обгладываю», которое связано с лат. tondeō, totondī, tondēre «стричь, ощипывать»; см. Буазак 954 и сл.; Вальде – Гофм. I, 689 и сл. Неприемлемо сближение с лат. scindō, -еrе «раскалывать», греч. σχίζω, вопреки Миклошичу (Мi. ЕW 32), Шарпантье (AfslPh 29, 4), Микколе (Ursl. Gr. 3, 40); см. Бернекер, там же.

Принципы классификации слов по частям речи

Самостоятельные части речи, служебные части речи, междометия и звукоподражающие слова. Самостоятельные части речи — это группа слов с общим грамматическим значением (предмета, признака предмета, действия, признака действия, количества предметов). Служебные части речи — это группа слов, не имеющих собственного значения, так как не называют предметов, признаков, действий и к ним нельзя поставить вопрос.

Категориальные признаки

Часть речи как общий лексико-грамматический разряд слов характеризуется не одним, а четырьмя категориальными признаками:

- семантический признак части речи — это его общее грамматическое значение (например, имена существительные имеют значение предметности);

- синтаксический — это его обычная, первичная синтаксическая функция (сущ. в роли подлежащего и дополнения, это его первичная функция);

- словообразовательный признак — это набор его словообразовательных моделей и инвентарь словообразовательных средств для пополнения лексики данной части речи, а также способность выделять основы для пополнения лексики других частей речи (для сущ. характерно внутрисубстантивное суф. словообразование);

- морфологический — инвентарь его словоформ и парадигм, система морфологических категорий и разрядов. По этому признаку часть речи может охватывать слова изменяемые и неизменяемые.

Историко-типологический принцип

Историко-типологический принцип — признание того, что универсальным и постоянным является факт самого наличия частей речи. Состав частей речи, их признаки исторически подвижны и различны не только в языках разных типов, но также и в родственных языках.

Привычная схема частей речи в русском и других европейских языках не годится для многих языков Азии и Африки. В китайском то, что мы определяем как прилагательные и глаголы, объединяется более широкой категорией предикатива. В русском же они объединяются в имена в противоположность глаголу. Существительные есть в русском и татарском языках. Общее свойство — значение предметности, специальные суффиксы словообразования и изменяемость по числам и падежам. Однако состав суффиксов, образование форм числа и падежей обнаруживают заметные отличия. В татарском иные падежи, нет рода, есть категория притяжательности. Своеобразие частей речи в разных языках не отрицает их универсальности, это своеобразие требует только того, чтобы при описании каждой части речи конкретного языка учитывались не только его типологические универсальные свойства, но и конкретные своеобразие и индивидуальность, характерные для данного языка.

История изучения частей речи

Считается, что самым первым человеком, который всерьез решил делить слова по классам, был древнегреческий философ и ученый Платон. Было это еще в 5-4 веке до нашей эры. Но классификация Платона была самой простой.

Он просто поделил все слова на две категории – имя и действие. То есть фактически в первой группе было большинство слов, а во второй только глаголы и деепричастия.

Если же говорить о российской истории, то тут пальма первенства у Михаила Ломоносова. В конце 18-века он издал книгу «Российская грамматика». И в ней он выделил две главные части речи – существительное и глагол. И было еще шесть служебных частей – наречие, местоимение, причастие, междометие, союз и предлог.

В дальнейшем история знает несколько важных этапов:

- 1831 год – известный русский филолог Александр Востоков издает «Русскую грамматику». Она очень похожа на труд Михаила Ломоносова, но в ней появляется прилагательное, как самостоятельная часть речи. А причастие названо ее частным случаем.

- 1858 год – Лингвист и историк Федор Буслаев издает свой труд «Опыт исторической грамматики». В нем количество частей речи уже девять. Три основных – существительное, прилагательное и глагол. И шесть служебных – числительное, местоимение, наречие, междометие, союз и предлог.

- 1901 год – Филипп Фортунатов (еще один русский лингвист) издал «Практическое языковедение». В нем он добавил к самостоятельным частям речи – наречие. А междометие, наоборот, вынес в отдельный класс.

- 1960 год – советский ученый Михаил Панов выпустил специальный учебник «О частях речи в русском языке». И в ней он разделил части реи на три категорию. В первую вошли существительное, прилагательное, глагол, наречие и деепричастие. Во вторую – числительные, местоимения и причастия. А в третью – междометия, частицы, предлоги и союзы.

Последний вариант максимально похож на тот, который используется и современными лингвистами. И теперь пришло время рассмотреть каждую часть речи более подробно.