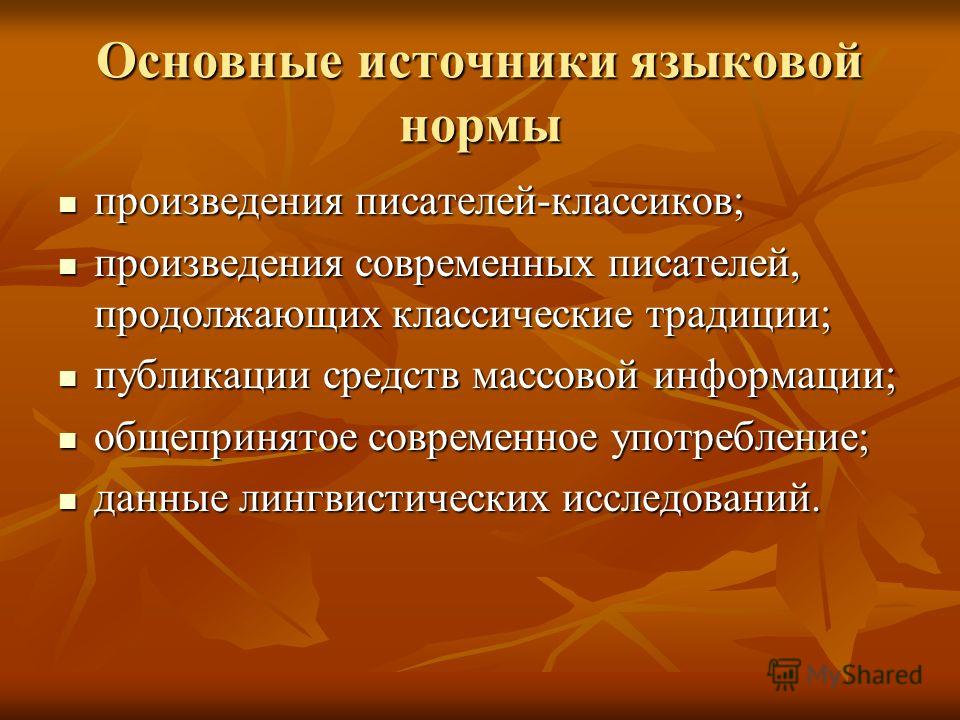

Варианты языковых норм

Они сопряжены с четырьмя этапами:

1. Господствующей выступает единственная форма, а альтернативный вариант принято считать неправильным, так как он находится за гранями литературного языка (к примеру, в XVIII-XIX веках слово «токарь» – это единственно правильный вариант).

2. Альтернативный вариант пробирается в литературный язык на правах допустимого (пометка «доп.») и выступает или разговорным (пометка «разг.»), или равноправным относительно первоначальной нормы (пометка «и»). Колебания относительно слова «токарь» начали проявляться в конце XIX века и продолжались до начала XX века.

3. Первоначальная норма стремительно угасает и уступает место альтернативной (конкурирующей), она приобретает статус устаревшей (пометка «устар.»).Так, вышеупомянутое слово «токарь», согласно словарю Ушакова, считается устаревшим.

4. Конкурирующая норма в качестве единственной в рамках литературного языка. В соответствии со словарем трудностей русского языка ранее представленное слово «токарь» считается единственным вариантом (литературной нормой).

Стоит отметить тот факт, что в дикторской, преподавательской, сценической, ораторской речи присутствуют единственно возможные строгие языковые нормы. В обиходной речи литературная норма более свободна.

Нормы языка в деловом стиле

Они такие же, как и в литературном языке, а именно:

- слово должно быть использовано согласно лексическому значению;

- с учетом стилистической окраски;

- согласно лексической сочетаемости.

Это лексические языковые нормы русского языка в рамках делового стиля.

Для данного стиля чрезвычайно важно соответствие качествам, которые обуславливают параметр эффективности делового общения (грамотности). Это качество подразумевает и знание существующих правил словоупотребления, моделей предложения, грамматической сочетаемости, и умение разграничить сферы применения языка

В настоящее время русский язык владеет множеством вариантных форм, часть которых применяется в рамках книжно-письменных стилей речи, а часть – в разговорно-бытовом. В деловом стиле применяются формы особой кодифицированной письменной речи ввиду того, что исключительно их соблюдение обеспечивает точность и правильность передачи информации.

Сюда можно отнести:

- неправильный выбор словоформы;

- ряд нарушений относительно структуры словосочетания, предложения;

- самая распространенная ошибка – применение в рамках письменной речи несовместимых разговорных форм множественного числа существительных, которые оканчиваются на –а / -я, взамен нормативных на –и / -ы. Примеры представлены в таблице ниже.

|

Литературная норма |

Разговорная речь |

|

Договоры |

Договора |

|

Корректоры |

Корректора |

|

Инспекторы |

Инспектора |

Стоит запомнить, что форму с нулевым окончанием имеют следующие существительные:

- парные предметы (ботинок, чулок, сапог, однако носков);

- названия национальностей и территориальной принадлежности (башкир, болгар, киевлян, армян, англичан, южан);

- воинские группы (кадет, партизан, солдат);

- единицы измерения (вольт, аршин, рентген, ампер, ватт, микрон, однако граммов, килограммов).

Это грамматические языковые нормы русской речи.

Классификация норм

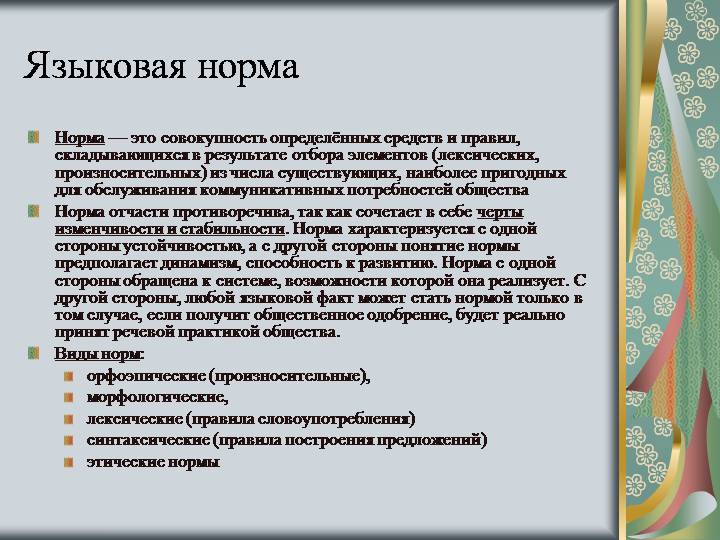

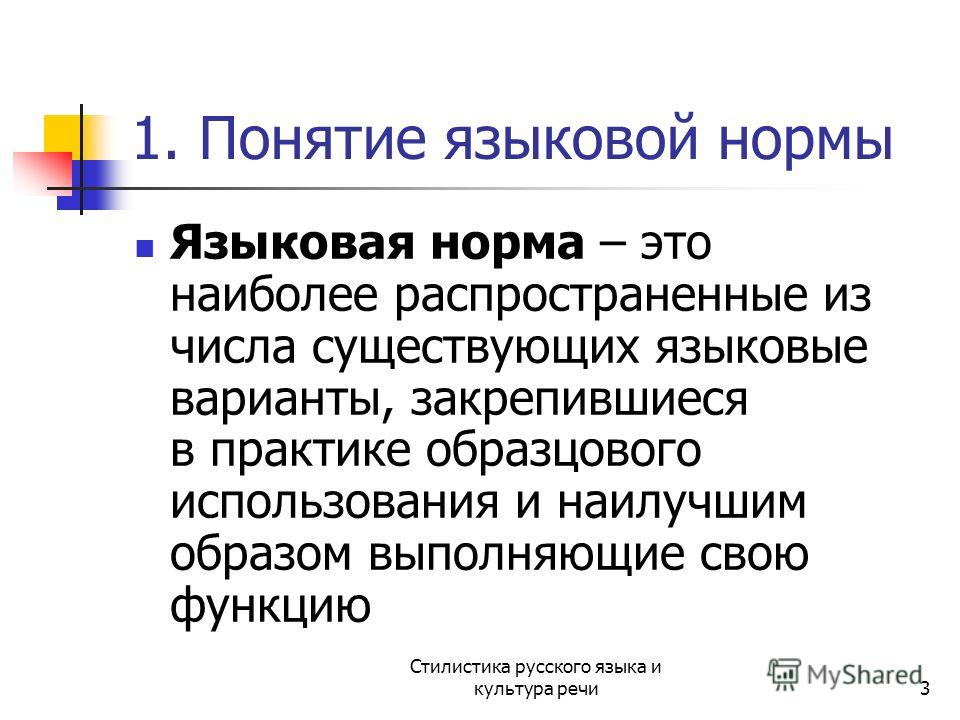

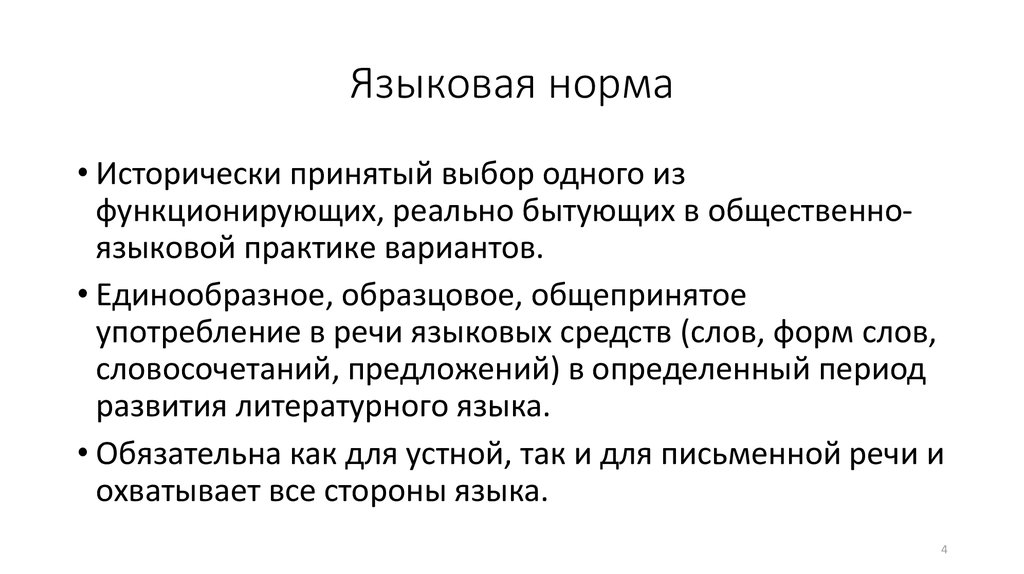

В случае, если спонтанное употребление языковых средств различных носителей данного языка характеризуется идентичностью, говорят о языковой норме, сложившейся естественным образом. Если идентичности нет, норму определяют целенаправленно (искусственно). Искусственные нормы устанавливаются в результате нормотворческой деятельности языковедов путём подготовки и издания авторитетных словарей и справочников, а также законодательных актов по различным аспектам употребления языка. Установление нормы обычно осуществляется одним из следующих способов[источник не указан 2911 дней]:

- предпочтение одного из вариантов спонтанного употребления на основе бо́льшей частотности данного варианта по сравнению с альтернативными;

- предпочтение одного из вариантов спонтанного употребления на основе выявленного языковедами его соответствия внутренним закономерностям данного языка;

- признание нескольких вариантов спонтанного употребления соответствующими языковой норме.

Помимо указанных выше основных способов, иногда используются и другие основания для установления той или иной языковой нормы, в том числе эстетические, этические, политические и др.[источник не указан 2911 дней]

Дескриптивные и прескриптивные нормы

См. также: Прескриптивизм (лингвистика)

Существуют различные подходы к установлению нормы, среди которых можно выделить два основных:

- дескриптивный (описательный), при котором установление нормы осуществляется преимущественно на основе анализа фактического употребления тех или иных языковых явлений носителями языка;

- прескриптивный (предписывающий), при котором установление нормы осуществляется преимущественно на основе авторитетного заключения лингвистов о правильности или неправильности того или иного употребления.

В чистом виде ни тот ни другой подходы обычно не используются, тем не менее языковые традиции определённой страны обычно отдают предпочтение одному из них. Прескриптивное нормотворчество обычно предполагает[источник не указан 2911 дней] пренебрежительное отношение к диалектам и иным региональным или социальным вариантам языка, наличие жёстких и развитых орфографических и пунктуационных правил, унифицированность школьной программы изучения языка и т. д. В то же время, дескриптивный подход часто выражается в отсутствии жёстко установленных правил в некоторых аспектах языка (например, в пунктуации), терпимом отношении к диалектам, фиксации большого количества различных вариантов употребления в словарях и т. п.

По уровням и аспектам языка

Понятие нормы распространяется на все уровни языка. В соответствии с уровневой соотнесённостью и спецификой выделяются следующие типы языковых норм:

- лексические — обеспечивают правильность выбора слов;

- акцентологические — предусматривают правильную постановку ударения;

- орфоэпические — описывают правильное произношение слов;

- орфографические — закрепляют единообразие передачи речи на письме;

- морфологические — правила словоизменения и словообразования, описываемые в грамматиках;

- синтаксические — регламентируют правильное построение грамматических конструкций.

Морфологические и синтаксические нормы включаются в число грамматических норм.

Взаимосвязь культуры речи и языковых норм

Во-первых, культура речи – это владение литературными нормами языка в письменной и устной форме, а также умение правильно выбрать, организовать определенные языковые средства таким образом, чтобы в конкретной ситуации общения либо в процессе соблюдения его этики обеспечивался наибольший эффект в достижении намеченных задач коммуникации.

А во-вторых, это область языкознания, которая занимается проблемами речевой нормализации и разрабатывает рекомендации относительно умелого пользования языком.

Культура речи подразделена на три компонента:

- Коммуникативный (основа – умение отбирать, употреблять существующие языковые средства в ходе речевого общения).

- Этический (грамотное использование правил языкового поведения).

- Нормативный (соблюдение литературных норм). Здесь культура речи, языковые нормы – центральное понятие, которое предполагает в первую очередь ее правильность.

Языковые нормы являются отличительным признаком литературного языка.

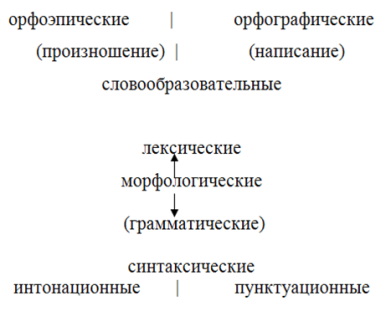

2.Типы норм.

В литературном

языке различают следующие типы норм:

1) нормы письменной

и устной форм речи;

2) нормы письменной

речи;

3) нормы устной

речи.

-

К нормам, общим

для устной и письменной речи, относятся:

— лексические

нормы;

— грамматические

нормы;

— стилистические

нормы.

-

Специальными

нормами письменной речи являются:

— нормы орфографии;

— нормы пунктуации.

-

Только к устной

речи применимы:

— нормы произношения;

— нормы ударения;

— интонационные

нормы.

Нормы,

общие для устной и письменной речи,

касаются языкового содержания и

построения текстов. Лексические нормы,

или нормы словоупотребления, — это нормы,

определяющие правильность выбора слова

из ряда единиц, близких ему по значению

или по форме, а также употребление его

в тех значениях, которые оно имеет в

литературном языке.

Лексические

нормы

отражаются в толковых словарях, словарях

иностранных слов, терминологических

словарях и справочниках.

Соблюдение

лексических норм — важнейшее условие

точности

речи

и ее правильности.

Их нарушение

приводит к лексическим ошибкам разного

типа (примеры ошибок из сочинений

абитуриентов):

— неправильный

выбор слова из ряда единиц, в том числе

смешение паронимов,

неточный выбор синонима,

неправильный выбор единицы семантического

поля

(костяной

тип мышления, проанализировать

жизнедеятельность писателей, николаевская

агрессия, Россия переживала в те годы

много казусов во внутренней и внешней

политике);

— нарушение норм

лексической сочетаемости (стадо

зайцев, под гнетом гуманности, тайный

занавес, закоренелые устои, прошел все

стадии развития человека);

— противоречие

между замыслом говорящего и

эмоционально-оценочными коннотациями

слова (Пушкин

правильно выбрал дорогу жизни и пошел

по ней, оставляя несмываемые следы; Он

внес непосильный вклад в развитие

России);

— употребление

анахронизмов

(Ломоносов

поступил в институт, Раскольников учился

в вузе);

— смешение

лингвокультурологических

реалий

(Ломоносов

жил за сотни миль от столицы);

— неверное

употребление фразеологических оборотов

(Молодость

била из него ключом; Надо вывести его

на свежую воду).

Грамматические

нормы делятся

на словообразовательные, морфологические

и синтаксические

.

Морфологические

нормы требуют

правильного образования грамматических

форм

слов разных частей

речи

(форм рода, числа, кратких форм и степеней

сравнения прилагательных и др.). Типичным

нарушением морфологических норм является

употребление слова в несуществующей

или несоответствующей контексту

словоизменительной форме (проанализированный

образ, царящиеся порядки, победа над

фашизмами, назвал Плюшкина прорехом).

Иногда можно услышать такие словосочетания:

железнодорожная

рельса, импортная шампунь, заказной

бандероль, лакированный туфель.

В этих словосочетаниях допущена

морфологическая ошибка — неправильно

оформлен род имен существительных.

Орфоэпические

нормы включают

нормы произношения, ударения и интонации

устной речи. Произносительные нормы

русского языка определяются прежде

всего следующими фонетическими факторами:

-

Оглушение

звонких согласных на конце слов:

ду, хле. -

Редукция безударных

гласных (изменения качества звука) -

Ассимиляция

– уподобление согласных по звонкости

и глухости на стыке морфем: перед

звонкими согласными произносятся

только звонкие, перед глухими – только

глухие: обставить

— оставить, сбежать — бежать, изжарить

— иарить. -

Выпадение

некоторых звуков в сочетаниях согласных:

стн, здн, стл, лнц: праздник

– праик, солнце — сое.

Соблюдение

орфоэпических норм является важной

частью культуры речи, т.к. их нарушение

создает у слушателей неприятное

впечатление о речи и самом говорящем,

отвлекает от восприятия содержания

речи

Орфоэпические нормы зафиксированы

в орфоэпических словарях русского языка

и словарях ударений.

Нормы

ударения (акцентологические нормы).

Акцентология

изучает функции ударения. Ударение –

выделение одного из слогов в составе

слова различными фонетическими средствами

(повышение тона, усиление голоса,

громкость, длительность). Особенностью

ударения является его разноместность

и подвижность. Разноместность проявляется

в том, что в разных словах ударение

падает на разные слоги: выдумать

– выдумывать. Подвижность

ударения обнаруживается в том, что в

одном слове при изменении его формы

ударение может перемещаться с одного

слога на другой: земля

(И.п.) – землю (В.п.)

Роль рассматриваемых норм

Они помогают сохранять литературному языку свою целостность, общепонятность. Нормы защищают его от диалектной речи, профессиональных и социальных арго, просторечия. Именно это дает возможность литературному языку осуществить свою главную функцию – культурную.

Норма находится в зависимости от условий, в рамках которых реализовывается речь. Уместные в бытовом общении языковые средства могут оказаться неприемлемыми в официально-деловом. Норма не разграничивает языковые средства по критериям «хорошие — плохие», а уточняет их целесообразность (коммуникативную).

Рассматриваемые нормы – так называемое историческое явление. Их изменение обусловлено непрерывным развитием языка. Нормы прошлого столетия могут являться в настоящее время отклонениями. К примеру, в 30-40-е гг. считались идентичными такие слова, как дипломант и дипломник (студент, который выполняет дипломную работу). В то время слово «дипломник» — это был разговорный вариант слова «дипломант». В рамках литературной нормы 50-60-х гг. произошло разделение значения представленных слов: дипломник – студент в период защиты диплома, а дипломант – победитель конкурсов, состязаний, смотров, отмеченных дипломом (к примеру, дипломант Международного смотра вокалистов).

Также в 30-40-е гг. словом «абитуриент» называли лиц, которые окончили школу либо поступили в вуз. В настоящее время оканчивающих среднюю школу стали называть выпускниками, а абитуриент в данном значении более на употребляется. Им называют лиц, которые сдают вступительные экзамены в техникумы и вузы.

Такие нормы, как произносительные, свойственны исключительно устной речи. Но не все, что характерно устной речи, можно отнести к произношению

Интонация – достаточно важное средство выразительности, придающее эмоциональную окраску речи, и дикция не являются произношением

Что касается ударения, оно относится к устной речи, однако, несмотря на то что это признак слова или грамматической формы, он все же принадлежит к грамматике и лексике, а не выступает характеристикой произношения по своей сути.

Итак, орфоэпия указывает на должное произношение определенных звуков в соответствующих фонетических положениях и в сочетаниях с иными звуками, и даже в некоторых грамматических группах слов и формах либо в отдельных словах при условии того, что они имеют свои собственные произносительные особенности.

Ввиду того что язык – средство человеческого общения, он нуждается в унификации устного и письменного оформления

Точно так же, как и ошибки орфографии, неправильное произношение обращает внимание на речь с ее внешней стороны, что выступает помехой в ходе языкового общения. Так как орфоэпия – это одна из сторон культуры речи, она имеет задачу по способствованию поднятия произносительной культуры нашего языка

Сознательное культивирование именно литературного произношения по радио, в кино, театре, школе имеет весьма существенное значение относительно освоения многомиллионными массами литературного языка.

Нормы лексики — это такие нормы, которые определяют правильность выбора подходящего слова, уместность его использования в рамках общеизвестного значения и в сочетаниях, считающихся общепринятыми

Исключительная важность их соблюдения определяется и факторами культуры, и необходимостью взаимопонимания людей

Существенным фактором, определяющим значение понятия норм для лингвистики, выступает оценка возможностей применения его в различных типах лингвистических исследовательских работ.

На сегодняшний день выделяются такие аспекты и области исследования, в рамках которых рассматриваемое понятие может стать продуктивным:

- Исследование характера функционирования и реализации разного рода языковых структур (в том числе установление их продуктивности, распределения по различным функциональным областям языка).

- Изучение исторического аспекта изменений языка относительно небольших временных отрезков («микроистория»), когда выявляются и незначительные сдвиги в структуре языка, и существенные изменения в ее функционировании и реализации.

Императивные и диспозитивные (вариантные) нормы

Языковые нормы, особенно нормы такого развитого литературного языка, как русский язык, – это явление сложное и многоаспектное, отражающее и общественно-эстетические взгляды на слово, и внутренние, не зависимые от вкуса и желания говорящих закономерности языковой системы в ее непрерывном развитии и совершенствовании.

В то же время культура речи предполагает соблюдение этих норм с разной степенью обязательности, строгости, отмечаются колебания норм, что отражается на оценке речи, которая происходит по шкале правильно/допустимо/неправильно. В связи с этим принято различать два типа норм императивные (обязательные) и диспозитивные (восполнительные). Нарушения императивных и диспозитивных норм могут быть осмыслены как грубые и негрубые.

Императивные нормы в языке – это обязательные для реализации правила, отражающие закономерности функционирования языка. Примером императивных норм являются правила спряжения, склонения, согласования и т. п. Такие нормы не допускают вариантов (невариативные нормы), и любые другие реализации расцениваются как неправильные, недопустимые. Например: алфавИт (неалфАвит), прИнял (не принЯл), курица (некура), благодаря чему (не благодаря чего).

Лингвисты отмечают, что варьирование нормы – это объективное и неизбежное следствие языковой эволюции. Наличие вариантности, т. е. стадии сосуществования старого и нового качества, с их точки зрения, даже полезно, целесообразно: варианты позволяют привыкнуть к новой форме, делают изменение нормы менее ощутимым и болезненным, (например, волнАм – вОлнам, Искристый – искрИстый, трАвниковый – травникОвый). Эти варианты охватывают разные уровни языка: существуют варианты нормы орфоэпические (будниний и будниный), морфологические и словообразовательные (спазм муж. род и спазмажен. род, проказитьи напроказничать), варианты грамматических форм (чаю и чая, каплет и капает), синтаксические варианты (исполненный чем и исполненный чего, жду письмо и жду письма).

Варьирование формы – это не постоянное свойство конкретных языковых единиц. Колебание продолжается более или менее длительный период, после чего варианты расходятся в значениях, приобретая статус самостоятельных слов. Например, в прошлом необразованного человека (невежду) можно было назвать и невежей. (У И. А. Крылова: Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк.) В другом случае продуктивный вариант полностью вытесняет своего конкурента (так случилось, например, с вариантами тОкарьи нормативным в XVIII–XIX в. токАрь).