История

Астролябия впервые появилась в Древней Греции. Принцип стереографической проекции, переводящей окружности на сфере в окружности на плоскости открыл Аполлоний Пергский. Витрувий в своём сочинении «Десять книг об архитектуре», описывая астрономический инструмент, называемый «пауком», сообщает, что его «изобрёл астроном Евдокс, а иные говорят — Аполлоний». Одной из составных частей этого инструмента служил барабан, на котором, по словам Витрувия, «нарисовано небо с зодиакальным кругом».

Стереографическую проекцию описал во II веке н. э. Клавдий Птолемей в сочинении «Планисферий». Впрочем, «астролабоном» сам Птолемей называл другой инструмент — армиллярную сферу. Окончательный вид астролябии был разработан в IV в. н. э. Теоном Александрийским, который называл это устройство «малый астролабон». Первые дошедшие до нас трактаты об астролябии принадлежат философам и богословам Синезию (IV—V века н. э.), Иоанну Филопону (VI век н. э.), Северу Себохту (VII век н. э.)

Учёные исламского Востока усовершенствовали астролябию и стали применять её не только для определения времени и продолжительности дня и ночи, но также для осуществления некоторых математических вычислений и для астрологических предсказаний. Известно немало сочинений средневековых исламских авторов о различных конструкциях и применении астролябии. Таковы книги ал-Хорезми, аль-Астурлаби, аз-Заркали, ас-Сиджизи, ал-Фаргани, ас-Суфи, ал-Бируни, Насир ад-Дина ат-Туси и др. В XVIII в. руководство по применению астролябии пишет Исмаил Эфенди.

С XII века астролябии становятся известны в Западной Европе, где вначале использовали арабские инструменты, а позднее стали изготовлять свои по арабским образцам. В XIV в. широкой популярностью пользовались трактаты по устройству астролябии, написанные знаменитым писателем Джеффри Чосером и византийским учёным Никифором Григорой.

Пика своей популярности в Европе астролябия достигла в эпоху Возрождения, в XV—XVI столетиях, она наряду с армиллярной сферой была одним из основных инструментальных средств астрономического образования. Знание астрономии считалось основой образования, а умение пользоваться астролябией было делом престижа и знаком соответствующей образованности

Европейские мастера, подобно своим предшественникам арабам, уделяли большое внимание художественному оформлению, так что астролябии стали предметом моды и коллекционирования при королевских дворах. В XVI веке их стали делать на основе собственных расчётов, чтобы применять в европейских широтах.

Одним из лучших инструментальщиков XVI века был фламандский мастер Гуалтерус Арсениус. Его астролябии отличались точностью и изяществом форм, поэтому разные знатные особы заказывали ему их изготовление. Одна из них, изготовленная Арсениусом в 1568 году и принадлежавшая в своё время австрийскому полководцу Альбрехту фон Валленштейну, хранится ныне в Музее М. В. Ломоносова.

Современным потомком астролябии является планисфера — подвижная карта звёздного неба, используемая в учебных целях.

Возвращение

Спустя некоторое время, в XII веке, Европа снова стала пользоваться этим прибором. Сначала в ходу была только арабская астролябия. Это был для многих новый инструмент и лишь для некоторых — забытое и модернизированное наследие предков. Постепенно начали появляться аналоги местного производства, а также длинные ученые труды, связанные с применением и устройством астролябии.

Определенную ценность для мореплавателей прибор все же представлял. Иначе не назвали бы в его честь один из кораблей, на которых отправилась в путешествие экспедиция знаменитого исследователя Жана Франсуа Лаперуза. Корабль «Астролябия» — один из двух, участвовавших в экспедиции и таинственно исчезнувших в конце восемнадцатого века.

Устройство

Конструкция астролябии состояла из нескольких деталей. Основа — окружность из латуни или меди с бортиком по краю, отверстием и подвесным кольцом в середине. Последнее помогало правильно размещать прибор относительно линии горизонта. По всей длине окружности располагались метки — шкала с нанесенными на ней делениями, градусами или часами. Тут же часто было отмечено положение крупных городов.

На основу астролябии помещали так называемый тимпан — диск со стереографической проекцией звездного неба. На нем были отмечены полюс мира, северный и южный тропик, точка зенита с азимутальными кругами. Существовало несколько тимпанов для разных местностей. Каждый отличался особенностями положения точки зенита и линии горизонта, справедливых в данной широте.

Поверх диска с проекцией неба помещалась решетка, из-за особенностей строения получившая название «паук». Она была снабжена указателями, помогающими определить местоположение самых ярких звезд. Стрелки часто делались в виде изящных листочков или завитков, отчего вся конструкция становилась не только удобной в функциональном отношении, но и доставляющей эстетическое удовольствие.

Немного истории

Астрономический инструмент имеет греческое название, однако многие его составляющие носят имена арабского происхождения. Причина такого кажущегося несоответствия в длительном пути, который преодолел прибор за период своего становления.

История развития астрономии, как и многих других наук, неразрывно связана с Древней Грецией. Здесь примерно за два столетия до начала нашей эры появился прообраз астролябии. Создателем его стал Гиппарх. Уже во втором веке после Рождества Христова описание схожего с астролябией угломерного прибора сделал Клавдий Птолемей. Он же соорудил инструмент, способный определять расположение звезд на небе.

Эти первые приборы несколько отличались от астролябий, какими их себе представляет современный человек и какие выставлены во многих музеях мира. Первым инструментом привычного строения считается изобретение Теона Александрийского (IV в. н. э.)

Радость Петра Первого

Нам лучше понятны инструменты, изготовленные в Европе: надписи на них чаще всего выполнены на латинском языке. Примером западной астролябии может служить инструмент, сделанный в 1614 году в Нюрнберге малоизвестным мастером Георгом Айершоттелем. Эта астролябия также хранится в Эрмитаже. В своё время ею пользовался юный царь Пётр.

Как писал российский историк Костомаров, Пётр услышал про астролябию от князя Якова Долгорукого и наказал ему привезти такой инструмент из-за границы. В 1688 году Долгорукий привёз из Франции астролябию, причём он нашёл «правильный» экземпляр — для широт 55 и 56 градусов.

Сохранились собственноручные записи Петра о том, как он учился работать с этим прибором:

Мастер изготавливал эту астролябию по книге, изданной в том же Нюрнберге годом раньше. Интересно, что в 1613 году координаты звёзд по-прежнему пересчитывали из каталога Птолемея, составленного в 137 году, то есть почти за полторы тысячи лет до написания книги. К значениям долгот звёзд автор просто прибавлял величину прецессионного сдвига, равную 21°37′. И это несмотря на то, что в 1604 году Галилей уже изобрёл телескоп, а датский астроном Тихо Браге ещё раньше, в 1598 году, составил высокоточный каталог звёзд!

Опять в Европе

Через века на Западе снова узнали, что такое астролябии, благодаря изучению работ восточных ученых. Европейцы стали пользоваться арабскими приборами, а затем и делать собственные. Новые экземпляры также были украшены на манер восточных аналогов. Вскоре астролябии стали яркими экземплярами коллекций дворян.

Сегодня этот прибор — символ тайн: астролябия чаще связывается в умах людей с предсказаниями астрологов, чем с исследованиями астрономов. Например, прибор может ассоциироваться с именем, которое сейчас знают многие — Мария Дюваль. Астролябия дала название одной из фирм, рассылающих сомнительные предсказания ее авторства. Но несмотря на подобные повороты судьбы, инструмент для большинства на сегодняшний день — это часть истории астрономии, интересный символ прошедшей эпохи и красивый атрибут.

Спасибо арабскому Востоку

Арабы подхватили идею астролябии и возвели практику её изготовления и использования на очень высокий уровень. Этот универсальный инструмент распространился по всему восточному миру и проник в Европу. Но не все мусульманские традиции были востребованы, так что европейские мастера слегка модифицировали астролябию. Сегодня мы можем чётко разделить все сохранившиеся приборы на восточные и западные.

Примером восточного инструмента может служить большая, покрытая лаком деревянная астролябия из Эрмитажа (отдел Востока). Автору посчастливилось исследовать её вместе с другими астролябиями Эрмитажа в 2015 году.

Её корпус и алидада изготовлены из дерева — это исключение из правила. Обычно астролябии делались из латуни — сплава меди и цинка, прозванного «вечным» за свою износостойкость. В данном случае мастер выбрал дерево, чтобы изготовить лёгкий инструмент гигантского размера — диаметром 435 мм. Если бы использовался металл, астролябия была бы неподъёмной.

Чего добивался мастер, создавая столь крупногабаритный прибор? Как минимум двух целей: хотел повысить точность операций и сделать астролябию достойной высокого заказчика. Заказчик поименован в надписи на инструменте: «По указанию его превосходительства Ага Канбара Али, могущественного служителя царствующего Хакана, для снискания его высокого покровительства, эта астролябия изготовлена грешным рабом Мухаммадом Каримом». Коллеги из Тегерана помогли узнать, что этот высокопоставленный Ага Канбар Али был главным казначеем двора.

История каждого инструмента интересна сама по себе. Деревянная астролябия была изготовлена в Иране в 1720 году, незадолго до того, как последнего сефевидского правителя Солтана Хусейна I смело афганское вторжение.

В Россию астролябия попала как трофей после одной из русско-турецких войн конца XVIII — начала XIX века. Это могло произойти, например, когда в ходе морского сражения близ Афона в 1807 году был захвачен один из флагманских кораблей командующего флотом Османской империи Сейита Али.

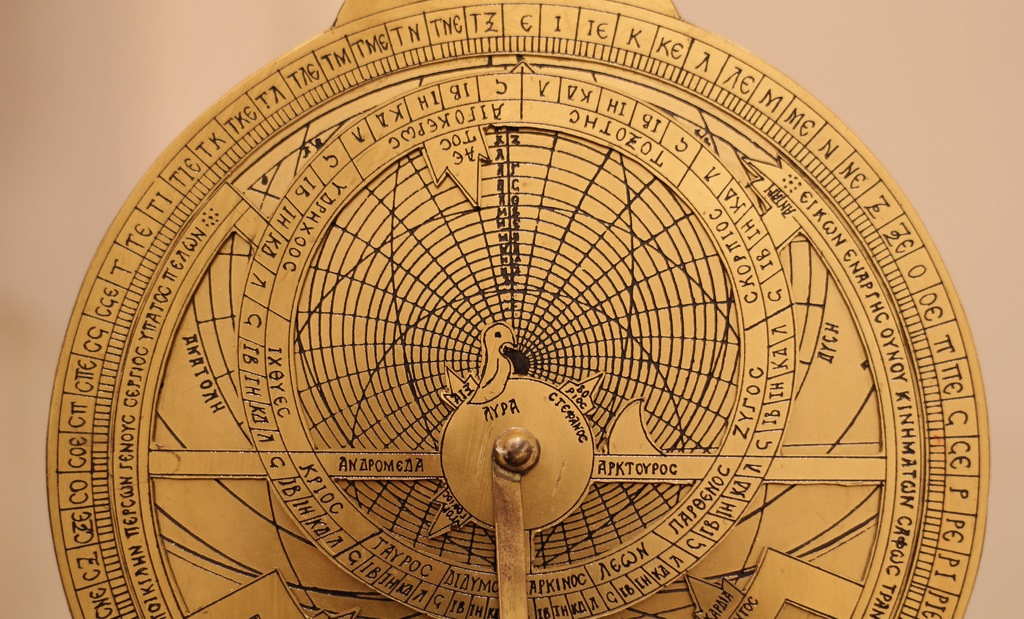

Надписи на этой астролябии выполнены на персидском (в основном) и арабском языках — вся поверхность покрыта вязью! Мастер подписал числовые значения не цифрами, а прописью. То есть там, где нам привычнее видеть, например, 21°45′, он написал словами: «двадцать один градус сорок пять минут». И так повсюду.

В астрономическом отношении самый интересный элемент астролябии — её паук, ажурная решётка на лицевой стороне. Она, как и положено, изготовлена из латуни. Среди листьев диковинных растений здесь скрываются, сами похожие на листья, указатели звёзд. Автор насчитал 22 звезды из числа наиболее ярких.

Эта астролябия помогла отгадать давнишнюю загадку — установить значение распространённой в Средние века восточной единицы длины фарсаха (фарсанга). Прежде его пытались выразить через «естественные» величины. Например, расстояние, на котором можно разглядеть силуэт верблюда в пустыне — около шести километров. Понятно, что индивидуальные свойства зрения делают это определение слишком неточным. Согласно другим источникам, звуки барабана в пустыне слышны за один фарсах. Или же фарсах — это расстояние, которое может на полной скорости проскакать всадник, не загнав лошадь. Значения колебались от 5,7 до 9,4 км. Большая деревянная астролябия внесла ясность в этот вопрос.

Дело в том, что непременным элементом восточных астролябий была таблица городов со значениями их координат. Таблица наносилась на донышко корпуса, так что увидеть её можно лишь разобрав астролябию, что и было сделано.

На дне корпуса обнаружились координаты в общей сложности 94 городов. Для каждого из них даны название, широта, долгота, азимут направления на Мекку, так называемая кибла. Отдельно указана сторона горизонта, где искать киблу. Пятый, самый ценный параметр, — это расстояние до Мекки, измеренное в фарсахах вдоль тогдашних дорог и караванных путей. Наличие такого параметра в астролябии — большая редкость.

Инструмент, похожий на наш, хранится в Британском музее в Лондоне. Его данные были прочитаны ещё полтора века назад. Однако до сих пор никто не догадался проделать такое простое действие — сравнить эти расстояния с современными, которые легко получить с помощью, например, интернет-сервиса Google Maps.

Предположим, что современные дороги не особо сильно отклоняются от древних караванных путей. Если в каком-то направлении сильно, статистика это выявит. В итоге было установлено среднее значение фарсаха — 7,5 км со средним квадратическим отклонением 0,35 км, то есть всего 5%! Совсем неплохо, ведь исходные таблицы датируются XIV веком. Хотелось бы узнать, как удавалось в те времена так точно измерять расстояния.

Украшение

С наступлением эпохи Возрождения «амнистию» получили не только различные приспособления для исследования окружающего мира, но и предметы декора, страсть к коллекционированию. Астролябия — это прибор, кроме прочего, часто использовавшийся для предсказаний судьбы по движениям звезд, а потому он был украшен различными символами и знаками. Европейцы переняли у арабов привычку создавать точные в плане измерений и элегантные внешне приборы. Астролябии стали появляться в коллекциях придворных. Знание астрономии считалось основой образования, обладание прибором подчеркивало ученость и вкус владельца.

Путаница с названиями

Так уж случилось, что в России под именем «астролябия» более двух столетий, с XVIII до начала XX века, был известен другой инструмент. Дело в том, что по инициативе Петра в Россию был завезён геодезический прибор, имевший одно назначение — измерять горизонтальные углы при съёмке местности. Работа предстояла огромная — составить карты беспредельной земли русской. Инструментов для съёмки потребовались сотни, а позднее и тысячи.

Уже после смерти Петра их стали называть астролябиями. Под этим именем они и сохранились в наших музеях, хотя правильное их название — геодезические угломерные инструменты, предшественники теодолитов. Поэтому Ильф и Петров, вкладывая в уста Остапа Бендера фразу «Сама меряет, было бы что мерять», скорее всего, имели в виду геодезическую астролябию. Настоящих же планисферных астролябий, поистине многофункциональных инструментов, в российских музеях сохранилось всего 14 экземпляров. Больше всего, девять, в Эрмитаже, три в Кунсткамере, один в Центральном военно-морском музее и один в Музее Востока (единственный в Москве).

Автору посчастливилось их все подержать в руках, и, надо сказать, ощущения это вызывает непередаваемые. Похоже на прикосновение к машине времени — невольно вызывает мысли о мастерах, создавших эти шедевры, об именитых людях, владевших ими на протяжении веков. И ещё удивление: насколько сложные, с большим набором функций, инструменты умели делать в те далёкие времена.

Одну из астролябий, из Музея Востока, мы описывали вместе с экспертом индийского происхождения Раджой Сармой. Он всю жизнь исследует научные инструменты из одного только города Лахор (Индия), где несколько веков существовала династия мастеров. Наше с Сармой развёрнутое, 24-страничное, описание московской астролябии оставило ряд вопросов без ответа. В этом приборе обнаружились элементы, которые ещё никто не описывал.

Венец коллекции

Красивейшие приборы инкрустировались драгоценными камнями. Указателям придавалась форма листьев и завитков. Для декорирования инструмента использовалось золото и серебро.

Некоторые мастера практически целиком посвящали себя искусству создания астролябий. В XVI веке самым знаменитым из них считался фламандец Гуалтерус Арсениус. Для коллекционеров его изделия были эталоном красоты и изящества. В 1568 году ему была заказана очередная астролябия. Прибор для измерения положения звезд предназначался полковнику австрийской армии Альбрехту фон Валленштейну. Сегодня этот экземпляр хранится в музее им. М.В. Ломоносова.

Устройство астролябии

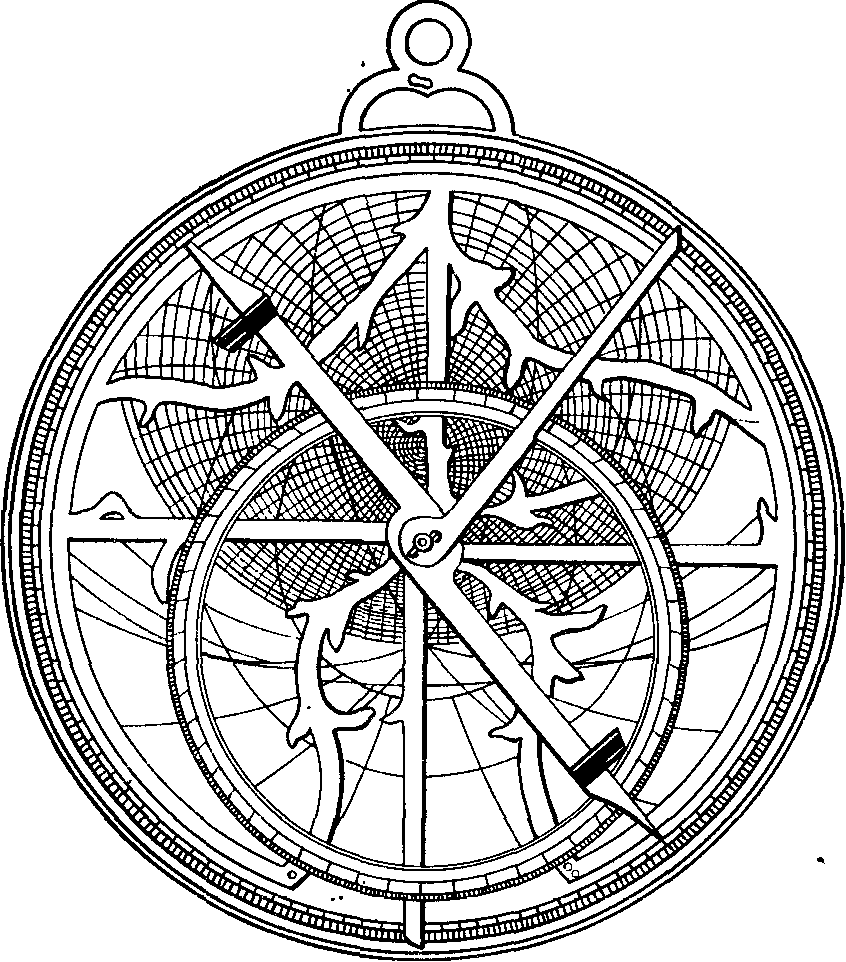

Схематическое устройство астролябии. Роль паука здесь выполняет прозрачная пластина с картой звёздного неба.

Основой классической астролябии служит «тарелка» — круглая деталь с высоким бортом и подвесным кольцом для точной нивелировки прибора относительно горизонта. Внешний лимб тарелки имеет шкалу, оцифрованную в градусах и в часах.

В эту «тарелку» вложен «тимпан» — круглый плоский диск, на поверхности которого нанесены в стереографической проекции точки и линии небесной сферы, сохраняющиеся при её суточном вращении: это находящийся в центре тимпана полюс мира и концентрические с ним окружности небесного экватора, северного тропика и южного тропика (который обычно служил границей тимпана); затем — прямая вертикальная линия небесного меридиана; наконец, горизонт, его параллели («альмукантараты»), точка зенита и проходящие через неё азимутальные круги. Положение горизонта и зенита будет разным для разных широт места наблюдения, поэтому для наблюдений, производимых в разных широтах, должны быть изготовлены разные тимпаны.

На тимпан накладывается «паук» — круглая фигурная решётка, на которой в этой же стереографической проекции с помощью изогнутых стрелок указано расположение самых ярких звёзд, расположенных севернее южного тропика. На «пауке» обозначен также зодиакальный круг со шкалой, показывающей годовое движение Солнца по эклиптике. Шкала некоторых астролябий отражает даже неравномерность этого годового движения.

Удобство применения стереографической проекции в астролябии состоит в том, что в этой проекции все окружности на сфере отображаются в окружности или прямые на плоскости; но прямые и окружности проще всего строятся и гравируются при изготовлении тимпана и паука. Альмукантараты образуют на тимпане гиперболический пучок окружностей, азимутальные линии — сопряжённый с ним эллиптический пучок окружностей.

Всё скрепляется осью, проходящей через центральные отверстия перечисленных деталей. На этой же оси с тыльной стороны тарелки крепится алидада — визирная линейка с диоптрами. На тыльной стороне нанесена круговая градусная шкала, по которой производятся визирные отсчёты. Здесь также могут находиться разнообразные номографические шкалы, такие как шкала тангенсов («прямая тень», umbra recta) и котангенсов («обратная тень», umbra versa), шкала для пересчёта равных часов, возникающих при делении суток на 24 части, в так называемые «неравные часы», шкала для определения киблы и т. д.

Первое место в рейтинге приборов

Уже семнадцатый год мы живём в третьем тысячелетии. Но не все итоги прошедшего, второго, тысячелетия подведены. Кто назовёт астрономический инструмент, который был наиболее широко распространён и известен в том самом, ушедшем тысячелетии? Наверняка у многих читателей уже готов ответ: телескоп. Но всеобщее применение он получил всего двести — двести пятьдесят лет назад.

Если копнуть глубже и попытаться определить главный астрономический инструмент в интервале с 1001 по 2000 год, то лавры придётся отдать прибору, о котором мы сегодня уже мало что помним. Как минимум с VIII и до конца XVII, а местами и XIX века, самым популярным астрономическим инструментом как в Европе, так и на Востоке была планисферная астролябия.

Ей посвящены сотни трактатов на арабском, латинском и некоторых других языках; художники изображали её на картинах, а поэты слагали о ней стихи. Астролябию преподносили в дар царям, султанам и прочим высокопоставленным особам. Она выполняла разные функции — часов, дальномера, навигатора, счётной машины, справочника координат и тригонометрических функций. На протяжении полутора тысяч лет этим устройством пользовались учёные, путешественники, торговцы, священнослужители, астрологи, преподаватели и студенты.

Другие виды астролябий

Сферическая астролябия

Челнообразная астролябия. Как писал ал-Бируни, устройство этой астролябии, изобретённой ас-Сиджизи, происходит «из убеждения некоторых людей в том, что упорядоченное движение Вселенной принадлежит Земле, а не небесной сфере». На её тимпане изображаются эклиптика и звёзды, а на подвижной части — горизонт и альмукантараты.

Совершенная астролябия. В этой астролябии, изобретённой ас-Сагани, за центр проектирования принимается не северный полюс мира, а произвольная точка небесной сферы. В этом случае основные круги сферы изображаются на тимпане уже не кругами и прямыми линиями, но кругами и коническими сечениями.

Универсальная астролябия. В этой астролябии, изобретённой ал-Ходжанди, за центр проектирования взята одна из точек равноденствия. В этом случае небесный экватор и эклиптика изображаются на тимпане прямыми линиями. Тимпан этой астролябии, в отличие от тимпанов обычных астролябий, пригоден для любой широты. Функции паука обычной астролябии здесь выполняет линейка, вращающаяся вокруг центра тимпана и называемая «подвижным горизонтом».

Сферическая астролябия. Небесная сфера представлена в этой астролябии в виде сферы, и её паук также имеет сферическую форму.

Наблюдательная астролябия. Эта астролябия представляет собой комбинацию армиллярной сферы и обычной астролябии, встроенной в кольцо, изображающее меридиан.

Линейная астролябия. Эта астролябия, изобретённая Шараф ад-Дином ат-Туси, представляет собой стержень с несколькими шкалами, с прикреплёнными к нему визирными нитями.

Морская астролябия. Это устройство, изобретённое португальскими мастерами в начале XV века, представляет собой чисто наблюдательный прибор и не предназначено для произведения аналоговых вычислений.

Из каких деталей состоит?

Главная деталь астролябии – это округлый элемент с подвесными кольцами для определения линий горизонта и одним высоким бортом. В простонародье ее называют «тарелкой». Внутри такого круга есть оцифрованная в часах и градусах шкала. Такая разметка присутствует по всему периметру «тарелки».

Внутри «тарелки» обычно вкладывался еще один плоский диск меньшего диаметра. Называли его «тимпаном». На его поверхности также есть насечки, шкала, линии и точки небесной сферы. И все они видны в стереографической проекции. В самом центре данного диска отмечены полюс мира, по сторонам также присутствуют окружности большого круга небесной сферы. Здесь также есть точки южного и северного тропика, служащие своеобразными границами для второго диска.

Поверх второго диска, или «тимпана», накладывается небольшая ажурная решетка, названная «пауком». На ней есть точки, совпадающие с расположением наиярчайших звезд на небе. Их также можно рассмотреть в стереографической проекции. На этой решетке также присутствует специальная шкала, зодиакальный круг.

Устройство также вмещает еще несколько дисков с данными, оснащено визирной линейкой или алидадой. На нем есть стрелки и поворотный ключ, запускающий прибор в действие. Все детали крепятся к основному диску при помощи тонкой центрально оси.

Окутанная тайной

Астролябия, так или иначе, проскальзывает во многих легендах и мистических событиях прошлого. Так, арабский этап ее истории подарил миру миф о вероломном султане и ученых способностях придворного астролога Бируни. Правитель, по скрытой в веках причине ополчившийся на своего предсказателя, решил с помощью хитрости избавиться от него. Астролог должен был точно указать, каким выходом из зала воспользуется его хозяин, или же понести справедливое наказание. В своих вычислениях Бируни воспользовался астролябией и, записав результат на клочок бумаги, спрятал его под ковер. Хитрый султан приказал слугам вырубить в стене проход и вышел через него. Вернувшись, он открыл бумагу с предсказанием и прочел там сообщение, предугадывавшее все его действия. Бируни был оправдан и отпущен.