Акмеизм в русской литературе

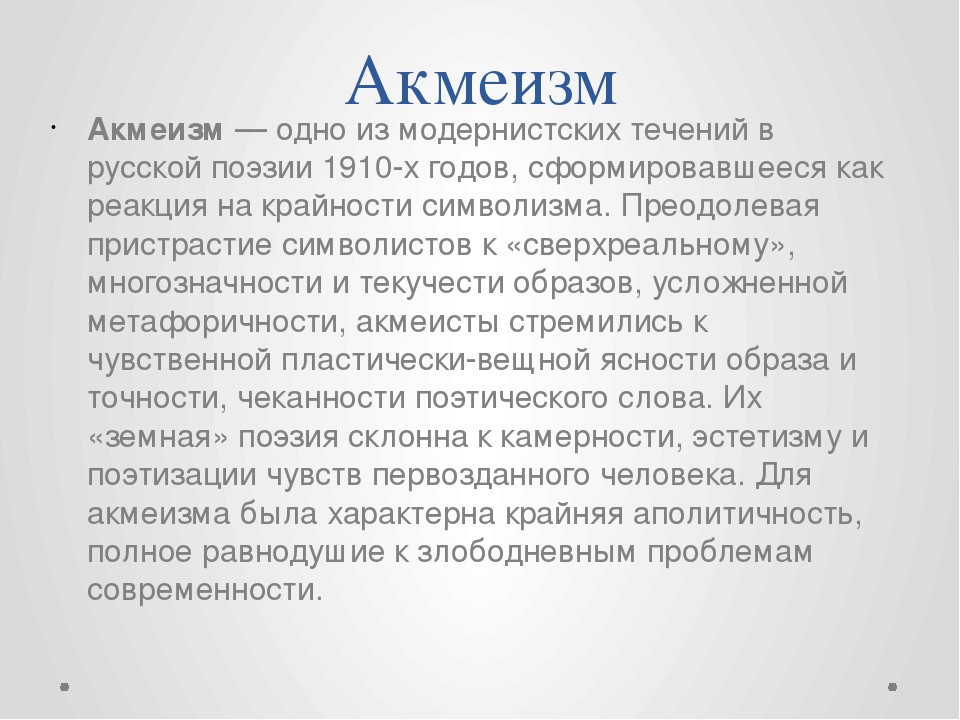

Акмеизм – литературное течение, характерное только для русской литературы. Этой уникальностью акмеизм ещё более интересен. В настоящее время интерес к акмеизму, возможно, тем и обусловлен, что с ним связаны судьбы и творчество поэтов-акмеистов, оказавших огромное влияние на поэзию ХХ века.

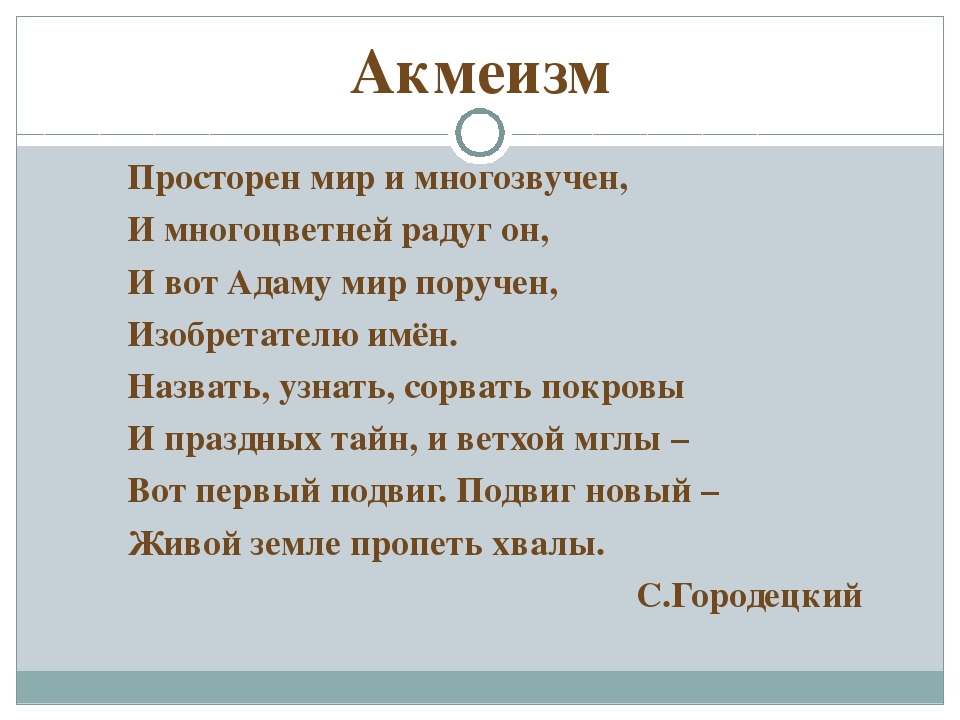

Заслуга акмеистов в том, что они нашли особенные, тонкие способы передачи внутреннего мира лирического героя. Часто состояние души героя передавалось движением, жестом, перечислением вещей, которые порождали множество ассоциаций. Такая «материализация» переживаний характерна для многих стихов Анны Ахматовой.

Поэтический гений Ахматовой проявляется в выборе и размещении деталей, которые рождают смысловую глубину текста. Соседство деталей часто бывает неожиданным. Сообщениям о действиях и чувствах лирических героев сопутствуют описания природы или пространства города с его архитектурой, образы мировой литературы, упоминания о событиях истории, об исторических героях. По силе воздействия стихи Ахматовой являются действительно вершиной поэзии, и в них смысл названия «акмеизм» становится справедливым.

Акмеизм как литературное направление

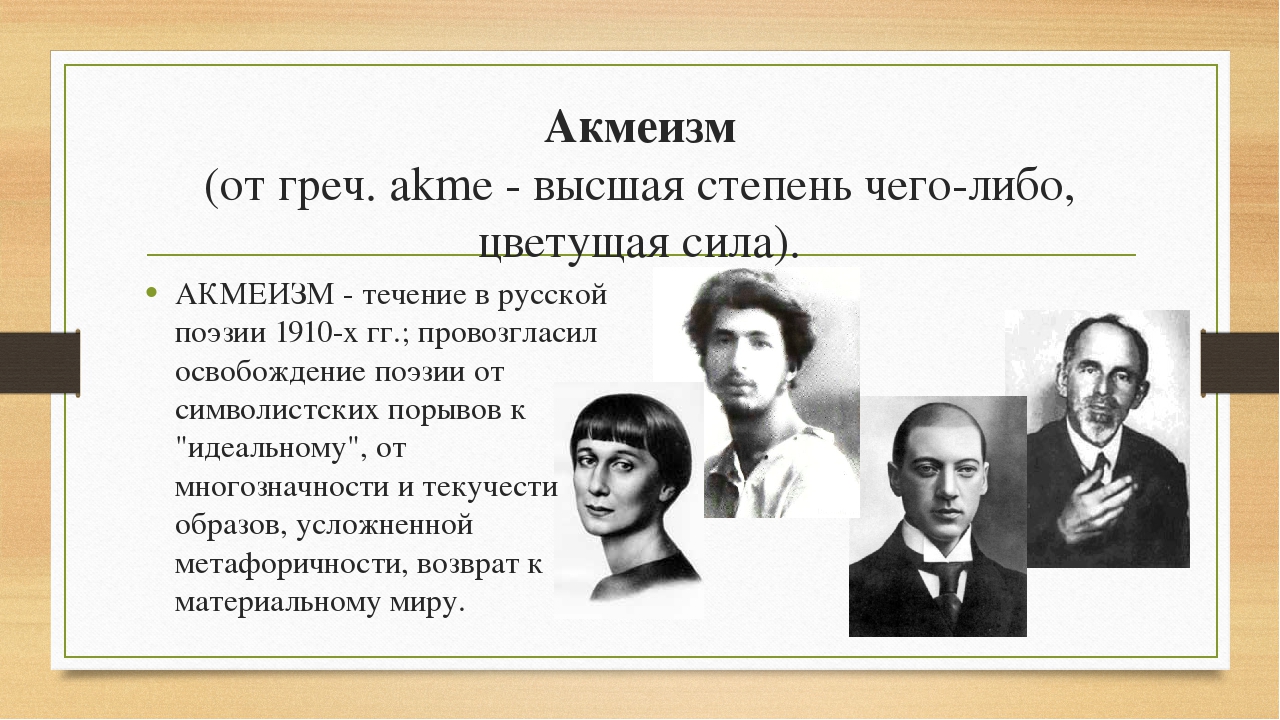

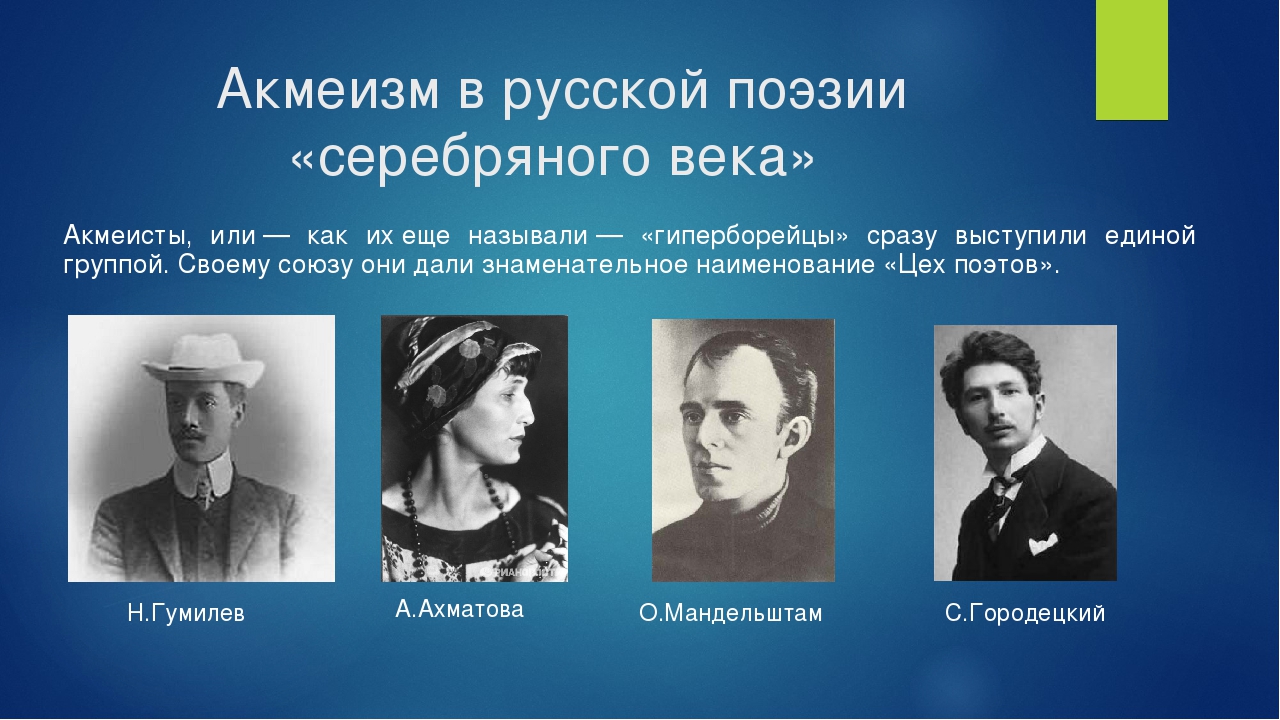

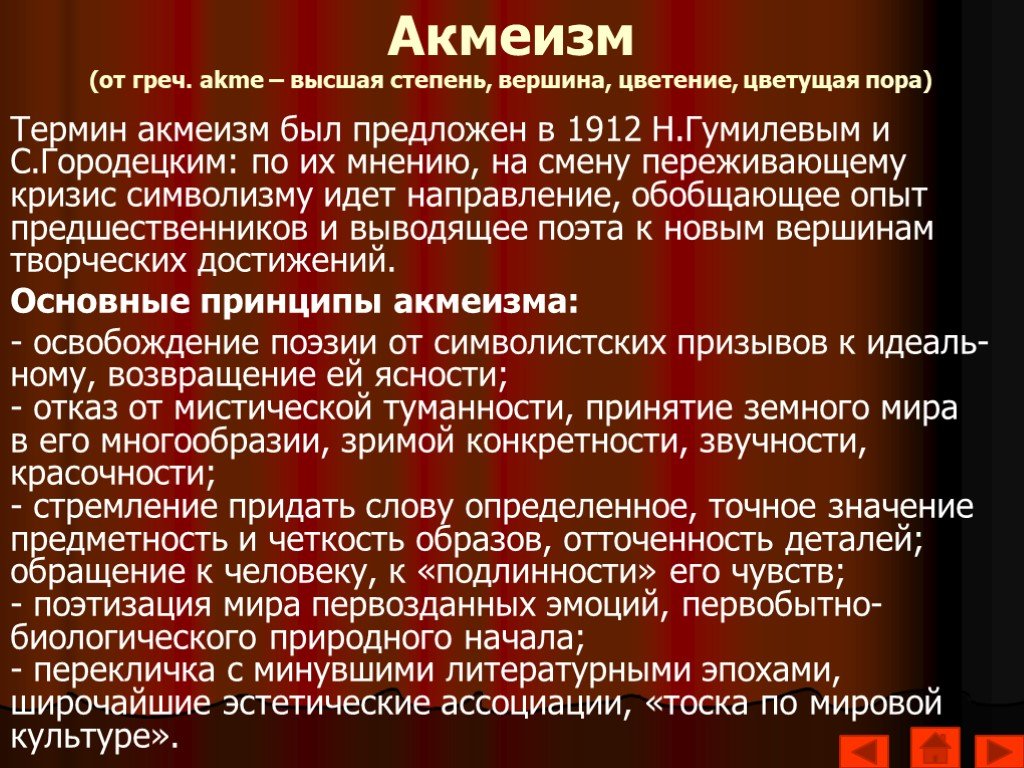

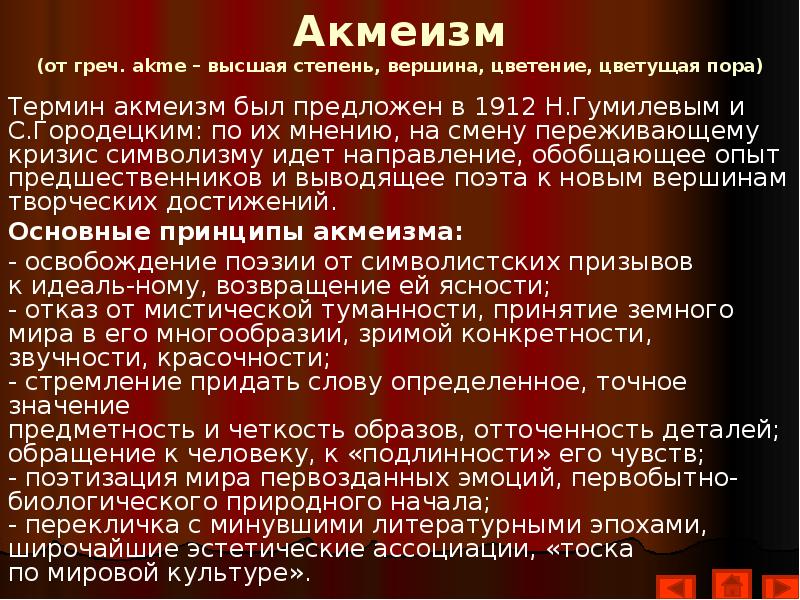

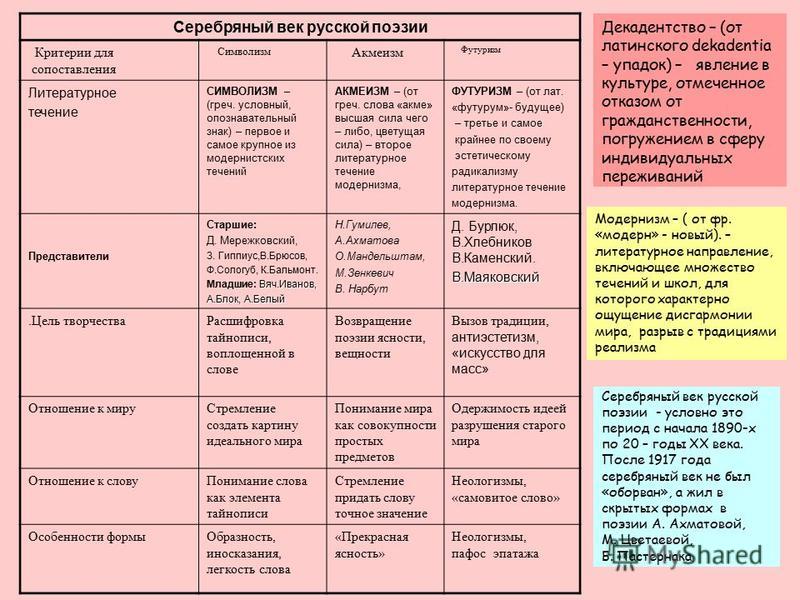

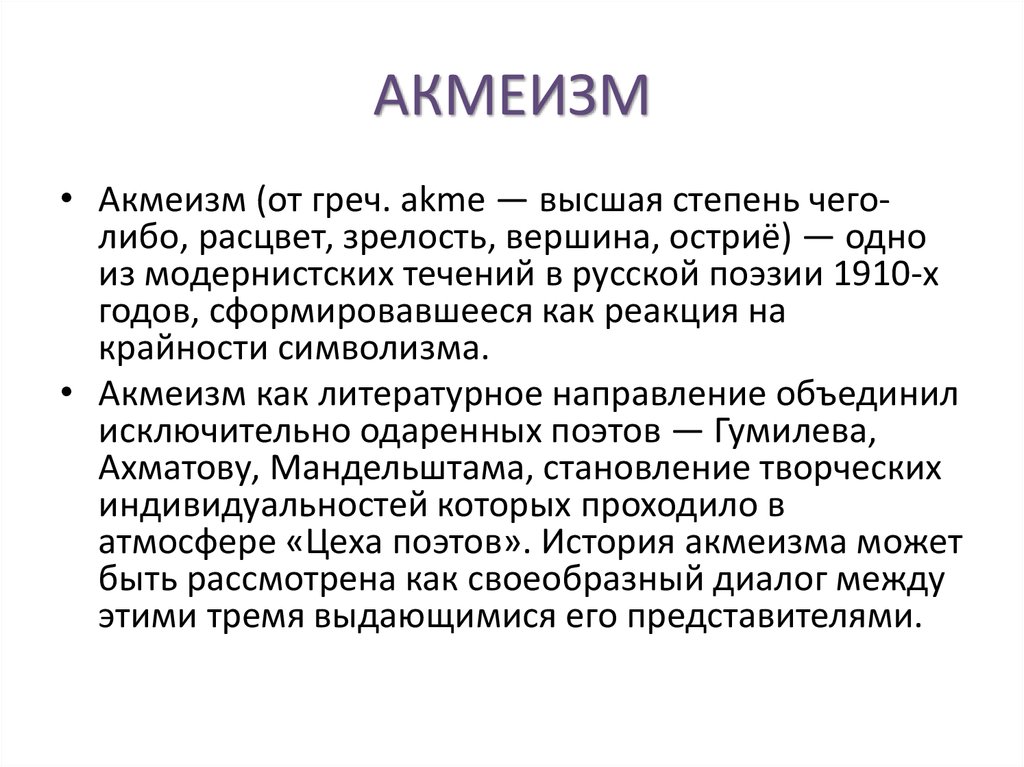

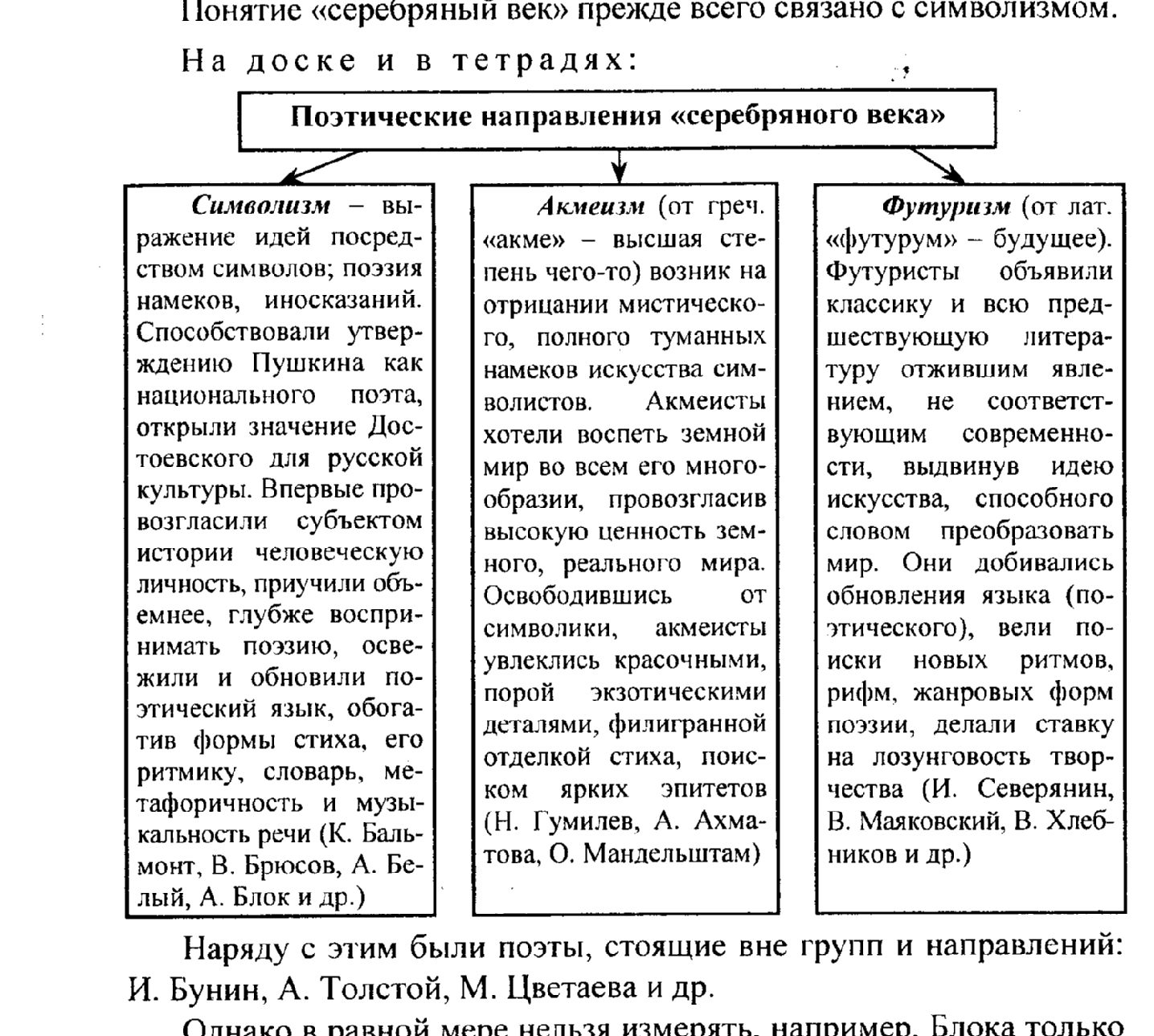

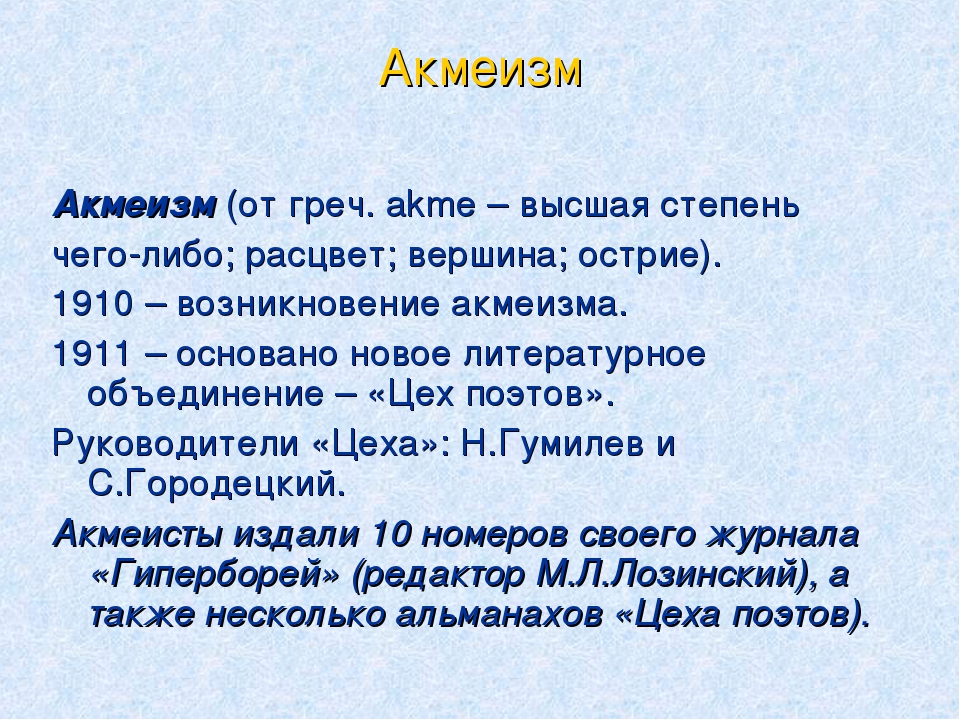

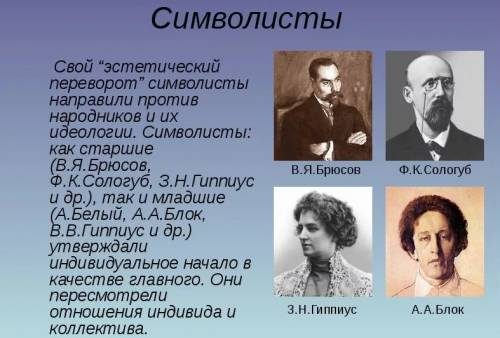

Акмеизм возник в противовес символизму и, можно сказать, в недрах символизма, потому что молодые будущие поэты-акмеисты учились у символистов стихотворной технике. Они читали свои стихи в «башне» Вяч. Иванова, выслушивали критические замечания старших коллег и поначалу не думали о том, что образуют новое литературное направление. Но неприятие символистских теорий сначала объединило их в «кружок молодых», а затем они вообще отделились от символистов и организовали «Цех поэтов», начали издавать свой журнал «Гиперборей». Именно там они печатали свои статьи о новом литературном течении, свои стихи. На одном из заседаний «Цеха поэтов» в 1912 году и было решено объявить о создании нового поэтического течения. Из двух предложенных названий – акмеизм и адамизм – прижилось первое. В его основе лежит древнегреческое слово, означающее «вершина, высшая степень чего-либо». Такой вершиной акмеисты считали своё творчество.

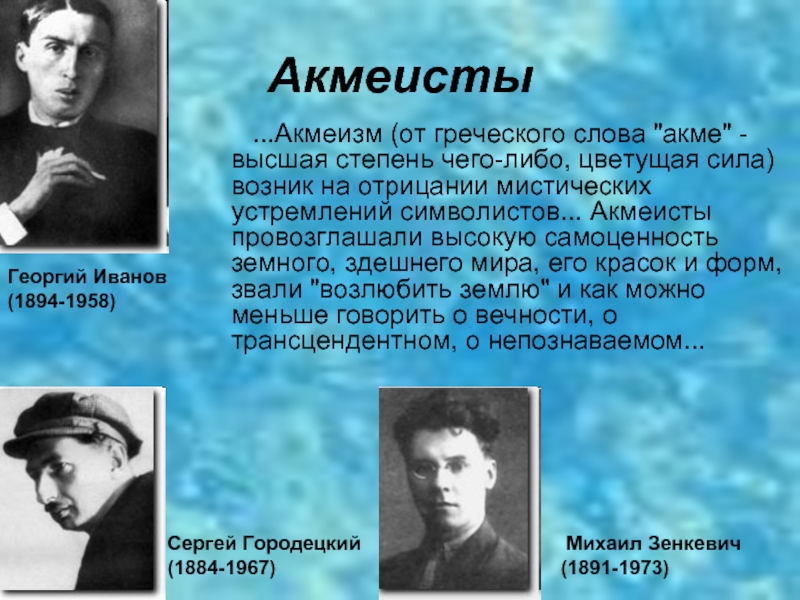

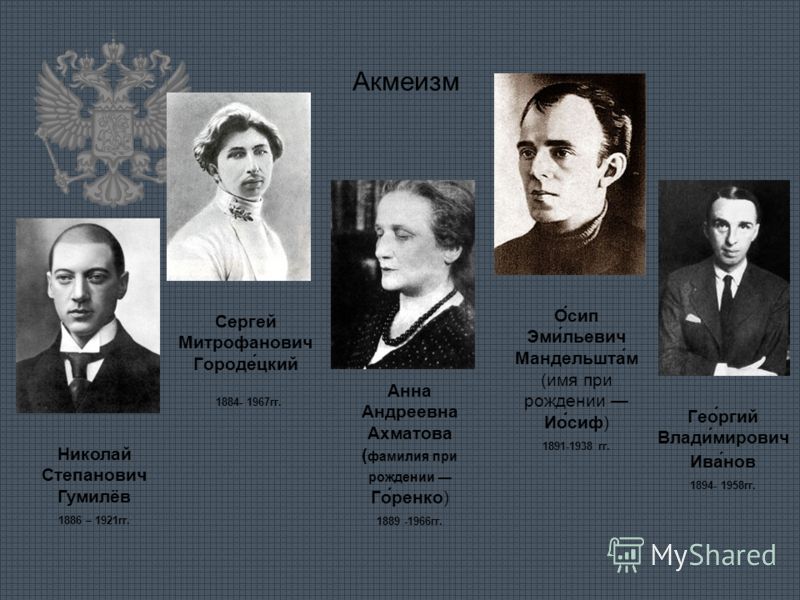

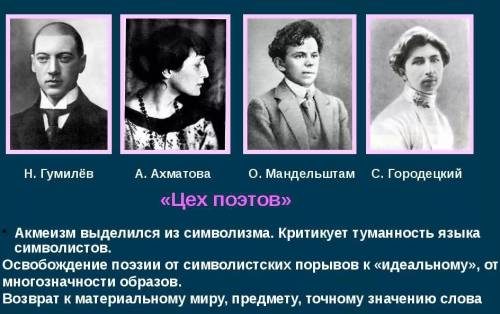

Акмеистами были такие поэты, как Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, Михаил Зенкевич, Михаил Лозинский, Владимир Нарбут и др.

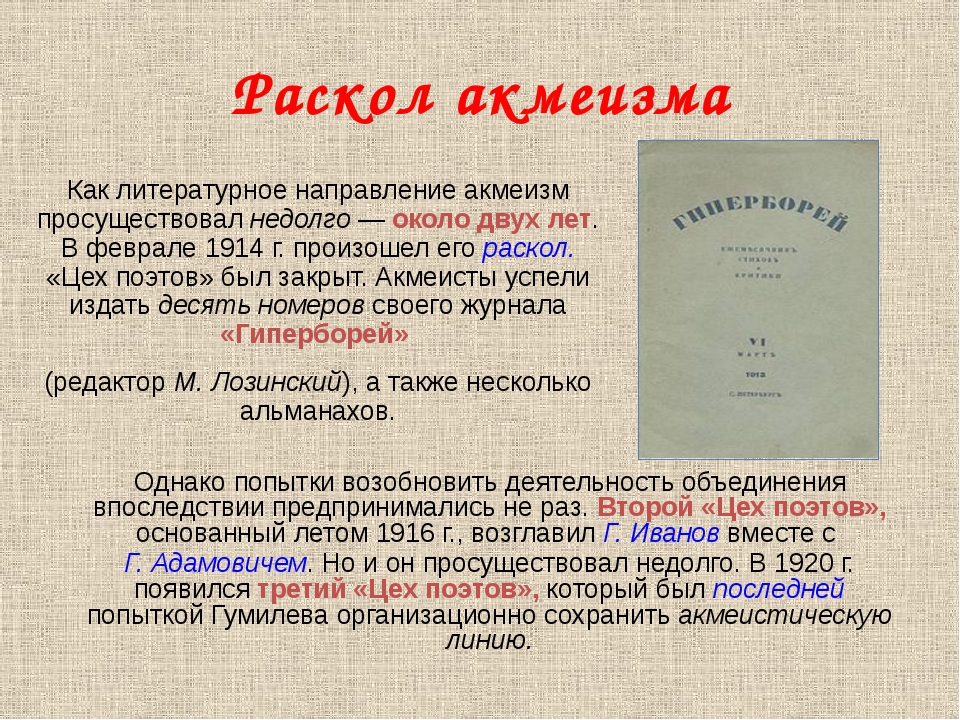

Это литературное течение просуществовало недолго, так как детально разработанной философско-эстетической программы не было создано, да и рамки единого поэтического направления оказались тесны для таких талантливых поэтов, какими были Гумилёв, Ахматова, Мандельштам. К началу Первой мировой войны произошёл раскол акмеизма, и хотя затем предпринимались попытки возродить объединение (в 1916 году второй «Цех поэтов», в 1920 – третий), акмеизм так и не стал ведущим поэтическим направлением.

Истоки акмеизма

Акмеизм – русское литературное движение начала XX века. Акмеизм пришел на смену символизму, в его основе – ясность мысли и точность выражений.

Теоретики и самые яркие представители направления: С. Городецкий, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам.

Серебряный век русской литературы породил несколько крупных поэтических течений, старейшим из которых был символизм. К 1910 году назрел его кризис, поэзия символизма утрачивала актуальность, связь с реальностью, становилась академической.

Поэты Сергей Городецкий и Николай Гумилев, в прошлом символисты, в 1911 году объединились в «Цех поэтов», чтобы создать новую школу стиха и собрать вокруг себя молодых последователей.

Термин «акмеизм» (расцвет, пик) по одной из версий предложен в 1912 году Вячеславом Ивановым, по другой – придуман Николаем Гумилевым. Движение имело второе наименование – «адамизм», не получившее широкого распространения.

Программу нового направления в стихосложении огласили в артистическом кафе Санкт-Петербурга «Бродячая собака».

Среди претензий к программным статьям отцов-основателей «Наследие символизма и акмеизм» (Гумилев) и «Некоторые течения в современной русской поэзии» (Городецкий): несоответствие теории и практики, несходство между собой творческих методов самих акмеистов.

Чем отличается символизм от акмеизма?

Поэты-символисты всегда вкладывали в свои стихи, помимо основного смысла, еще какой-то философский подтекст

В текстах имелся символ, то есть не просто материальный объект, чувство или явление видимой формы, а еще и нечто более важное

Почитателям символизма предстояло не просто насладиться рифмами и красочными эпитетами, но и разглядеть истинный замысел литературного творца. Возвышенность — одна из главных черт данного течения.

Еще одной отличительной чертой акмеизма является его узкая направленность. Акмеизм характерен лишь для поэзии, в то время как символизм встречается в области музыки и живописи.

Черты акмеизма

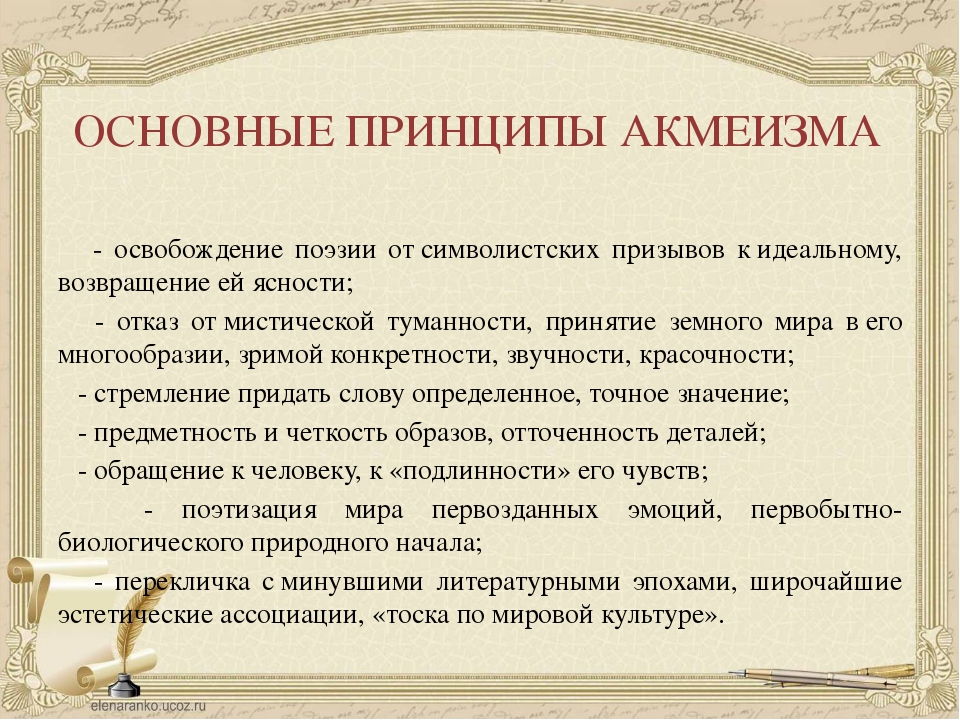

Акмеизм характеризуется следующими особенностями:

- В центре произведения должна быть идея принятия земного мира во всех его недостатках и достоинствах. В этом акмеисты отличались от символистов, которые стремились скрыть реальность за мистической неясностью и возведенными в абсолют идеалами;

- Ясность во всем. Образы литературного произведения должны быть четкими и предметными;

- Желание показать подлинные чувства человека;

- Воспевание первозданных эмоций, граничащих с первобытно-биологическим началом;

- Простой и понятный взгляд на жизнь;

- Нахождение красоты в повседневных деталях.

Несмотря на то, что акмеисты бросили вызов символизму, они стремились создать стихи со стройной композицией и логичностью. Поэтому их произведения были близки не только возвышенным натурам и знатокам литературы, но и неискушенным читателям.

Акмеисты любили отражать в стихах обыденные явления, делали акцент на простых радостях. Они умело воодушевляли читателей и неустанно говорили о героическом прошлом человечества.

Где возник акмеизм?

Родиной акмеизма является Россия. Именно здесь в начале 20-го века произошло становление выдающегося жанра, смело противостоящего символизму.

Развивать акмеизм начал кружок творческих личностей, известный под названием «Цех поэтов». В него входили:

- А. Ахматова;

- С. Городецкий;

- М. Зенкевич;

- Н. Гумилев.

Большинство литературных исследователей полагают, что термин в 1912-м году придумал Гумилев. Именно он считал необходимым перенять опыт изживающего себя символизма и образовать направление, которое будет более понятным и лишенным мистической туманности.

По мнению поэта Белого, термин «акмеизм» не содержит в своей основе чего-то обоснованного. Он был свидетелем того, что определение придумывалось его коллегами по творческому цеху в жарких спорах. Гумилев в ходе полемики ухватился за кем-то брошенное слово «акмеисты» и обозначил им группу своих друзей-поэтов.

Основные представители акмеизма

Акмеисты издавали журналы «Аполлон» и «Гиперборей».

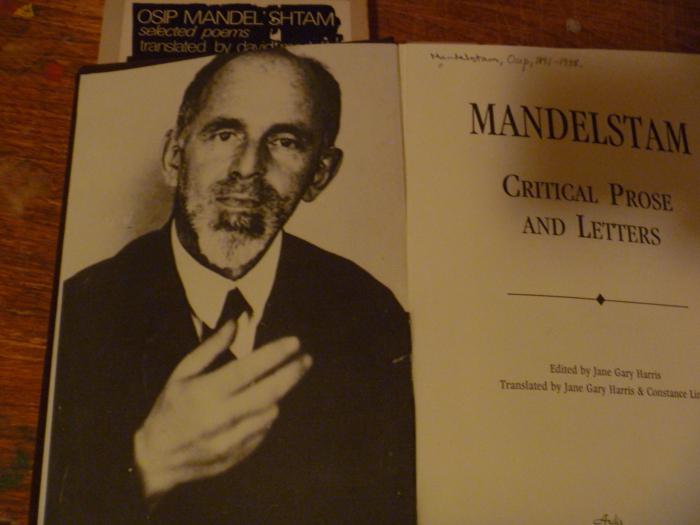

О.Мандельштам

Так, О.Мандельштам в статье «О природе слова» восхищался «Номинализмом » русского языка.

В отличие от символистов поэты-акмеисты в России не мыслили циклами, мифами, всевозможными сцеплениями. Они стремились к освобождению поэзии от общих мест, дезинтеграции поэзии.

Общим для них было и освобождение от избыточной исповедальности.

Формула акмеизма по Гумилеву

Или у Мандельштама:

Такое единство в теории не исключало особенностей творческого развития каждого, кто причислял себя к этому литературному направлению в культуре Серебряного века— русскому акмеизму.

Так, в поэзии О.Мандельштама нет концентрации на образе лирического героя. Его поэзия долго была чужда идейное определенности. В разные годы в его поэзии своеобразно преломлялись различные мировые культурные пласты (готика, эллинизм, Петербург).

Лирическое Я поэта скрывается в подтексте, в смысловой атмосфере поэтических текстов. Мандельштам выдвинул тезис о поэтическом зодчестве. Слово как некий камень, который положен в основу здания поэзии.

Первый сборник стихов поэта так и назывался — «Камень». Предметность стихов Мандельштама всегда связана с настроением персонажа. Наряду с камнем поэтизируются музыка, мир идей, архитектура. Мир поэта чужд мистике или символу. Предельная ясность и вещность – вот характеристики этого мира («Прекрасен храм, купающийся в мире…», «Notre Dame»).

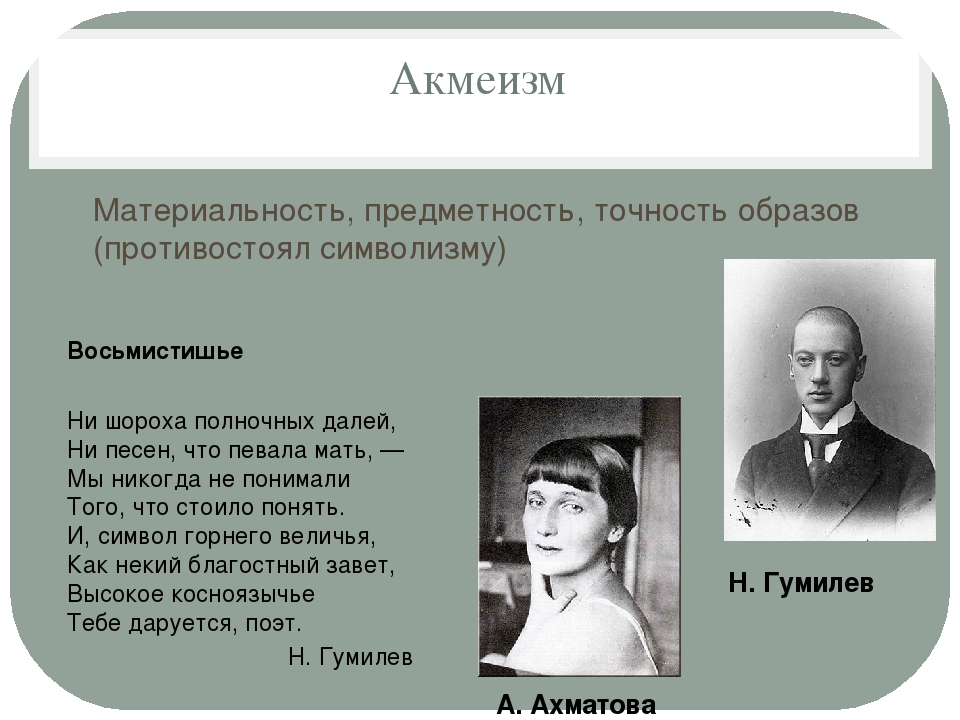

А.Ахматова и акмеизм

Стихи ранней Ахматовой — это мир звучаний и красок, запахов и веса («Смуглый отрок бродил по аллеям…»). Стихи предельно ясные: простота видения, мир предметов, который окружает лирическую героиню, разговорный характер поэтической речи, монологичность, тяготение к сценичности стиха, при этом главным становится лаконизм сюжета («Проводила друга до передней…»). В то же время Ахматова чужда в поэзии гедонизма и «божественной физиологии».

Для самого Н.Гумилева акмеизм – это пафос героического, культ мужского риска, мужества, отвага, утверждение высокого пафоса жизни. Гумилев всегда точен в деталях. В то же время он, как и многие акмеисты обращен к предыдущим векам мировой культуры («Падуанский собор», «Пиза»). При этом в отличие от Блока, который, например, в Италии увидел закат былого величия, у Гумилева – это жизнеутверждающие, яркие и чистые краски.

Наша презентация

Значение русского акмеизма

Судьба русского акмеизма, как и многих литературных направлений, характеризующих Серебряный век русской культуры, во многом трагична.

Акмеизм при всей декларации ясности, жизнеутверждения должен был отстаивать себя в борьбе. Долгие годы советской истории об этих поэтах практически не говорили. Судьба многих акмеистов в России трагична. Н.Гумилев расстрелян, В.Нарбут и О.Мандельштам уничтожены. Трагическая судьба выпала на долю А.Ахматовой.

В то же время, по выражению американского профессора-русиста О.Ронена, вместе с акмеизмом был похоронен «платиновый век» русской поэзии.

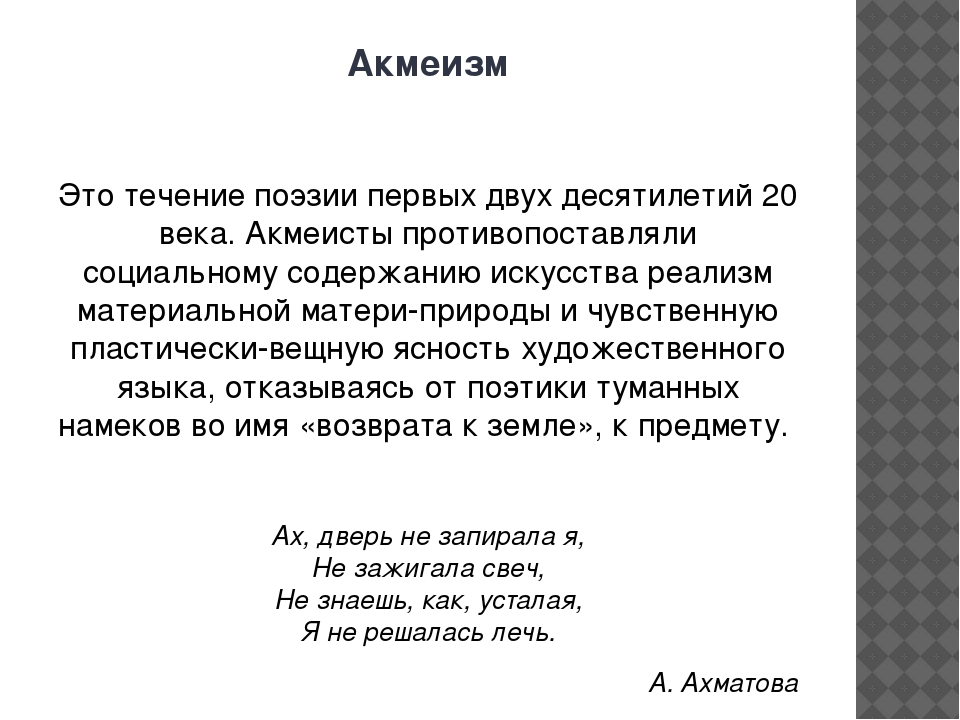

Акмеизм в литературе Серебряного века

Среди всех направлений в поэзии Серебряного века особое место занимает акмеизм. И не только потому, что это литературное направление объединило выдающихся русских поэтов рубежа веков, – известными именами может «похвастаться» любое из течений модернизма в русской литературе. Поэзия акмеистов замечательна тем, что она «преодолела символизм» и вернулась к точному и ясному слову, достигла сдержанности и лаконичности стиля, строгости и стройности поэтической структуры. В стихах представителей этого течения, особенно Анны Ахматовой, получило необычайное расширение смысловое пространство текста. Сказано очень мало, но то, что угадывается за живописными деталями, что скрыто между строк, так обширно по своему содержанию, по вызываемым чувствам и эмоциям, что читатель замирает в изумлении и восхищении.

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Ярким примером может послужить стихотворение Анны Ахматовой «Песня последней встречи» (1911).

Казалось бы, чёткое и ясное предметное изображение, но сколько ассоциаций вызывает эта краткость, как много не выражено словесно, но угадывается, додумывается. Это – акмеизм.

Принципы акмеизма

- незамутненный взгляд на жизнь, человека, видимый мир

- определенность образов, слов, предметность тем

- структурность, организованность, четкость поэтических форм

- преодоление символизма, абстракции, эстетства, декаданса

- лирика повседневности, жизнеутверждающий пафос

Стихи акмеистов отличались стройной композицией, точностью рифм, логичностью, были понятны даже неискушенному читателю. Темы их были гуманистичны, в центре их стоял человек и его творческое преобразование мира.

Они умели писать об обыденных вещах, простых радостях, воспевать здоровье души и тела, природу, воодушевлять на труд и подвиги, героизировать прошлое человечества. Акмеизм больше тяготел к архитектуре, скульптуре, чем к музыке, к равновесию познаваемого и непознаваемого.

Среди наиболее известных книг приверженцев нового движения следует назвать сборники «Чужое небо» и «Колчан» Гумилева, «Ива» и «Цветущий посох» Городецкого, «Вечер» и «Четки» Ахматовой, «Камень» Мандельштама (книга выходила трижды, дополняемая новыми стихами), «Четырнадцать стихотворений» Михаила Зенкевича.

Быстрый упадок литературного течения

К сожалению, акмеизм не стал массовым литературным явлением. Его идеи использовались лишь ограниченным числом творческих личностей. Все они в основном входили в «Цех поэтов».

Желая популяризировать идеи акмеизма, его ведущие приверженцы, в числе которых была Ахматова и Мандельштам, ежегодно издавали сборник стихов «Гиперборей». Редакций сборника занимался Лозинский.

Вскоре началась Первая Мировая война, которая сильно затормозила деятельность «Цеха поэтов». На фронт вынуждены были уйти Городецкий и Гумилев. Вскоре ведущее поэтическое объединение приверженцев акмеизма распалось.

В 1916-м году Иванов смог восстановить «Цех поэтов», но это было лишь кратковременным возрождением. В нем отсутствовали мэтры акмеизма, стоявшие у его истоков. Лишь изредка на собраниях бывал Мандельштам.

В 1921-м году несколько акмеистов создали новые произведения и выпустили сборник «Новый Гиперборей». Но очередная попытка сплотить вокруг уникального литературного течения приверженцев была неудачной.

Вдохновение, которое черпали поэты этой эпохи

Чаще всего символизм, который был предшественником акмеизма, сравнивают с музыкой. Он такой же загадочный, многозначный, может быть трактован всяческими способами. Именно благодаря таким художественным приемам данный стиль стал концепцией в тогдашнем искусстве. В свою очередь акмеизм как течение в литературе стал весьма значимой противоположностью своему предшественнику. Поэты-представители этого направления сами сравнивают свое творчество больше с архитектурой или со скульптурой, нежели с музыкой. Их стихи невероятно красивы, но в то же время точны, складны и предельно понятны для любой аудитории. Каждое слово передает непосредственно тот смысл, который изначально в него заложен, без всяческих преувеличений или сравнений. Именно поэтому акмеистские стихи так просто учить на память всем школьникам, и так просто понимать их суть.

Черты акмеизма как литературного направления

Ими считаются:

- декларация разрыва с символизмом

- преемственность с предшественниками

- отказ от символа как единственного способа поэтического воздействия

- «самоценность каждого явления» в творчестве

- отрицание мистического

- краеугольный камень акмеизма – имена Шекспира. Рабле, Ф.Вийона, Т.Готье, а также поэзию И.Анненского

- соединение в творчестве внутреннего мира человека с «мудрой физиологичностью»

- «одежда безупречных форм» (Н.Гумилев).

Русские акмеисты в большей степени, чем символисты, уходили в круг чисто литературных задач. В отечественной классике и в мировой литературе они выбирали то, что в философии творчества было связано со стихией непосредственной жизненности, в круг «неполитизированной» культуры, в поиски поэтического слова.

Слава акмеистов в период их существования

Когда появился акмеизм в литературе, первые сводки о нем люди прочитали в журнале «Гиперборей», который выпускался под редакцией знакомых нам поэтов. Кстати, в связи с этим нередко акмеистов также называли гиперборейцами, которые боролись за новизну и красоту отечественного искусства. Затем последовал ряд статей, написанных практически каждым участником «Цеха поэтов», в которых раскрывалась суть данного литературного направления, смыл существования и многое другое. Но, несмотря на рвение к работе и даже на дружбу всех поэтов, которые стали основоположниками нового веяния в искусстве, акмеизм в русской литературе стал угасать. К 1922 году «Цех поэтов» уже прекратил свое существование, попытки его возобновления оказались тщетными. Как полагали тогдашние литературные критики, причиной провала стало то, что теория акмеистов не совпадала с практическими намерениями, и окончательно оторваться от символизма им все-таки не удалось.

Распад «Цеха поэтов»

С 1913 года акмеисты, среди которых были также и Анна Ахматова с Осипом Мандельштамом, издавали собственный ежегодный литературный сборник «Гиперборей». Его редактором согласился стать поэт Михаил Лозинский.

Расцвету новой школы помешало начало Первой Мировой войны. Гумилев отправился на фронт, где пробыл до января 1917 года. Воевал и Городецкий.

Литературная жизнь замерла, сам «Цех поэтов» окончательно распустили в декабре 1914 года. К тому времени Мандельштам уже покинул его ряды после конфликта с Городецким.

«Гиперборей» стал издательством, но просуществовал только до 1918 года. Впрочем, в 1921 году под названием «Новый Гиперборей» акмеисты Николай Гумилев, Ирина Одоевцева, Николай Оцуп, В. Рождественский издали свои новые стихи.

https://youtube.com/watch?v=pfJb1ZUfUFM

В каком-то смысле это издание можно назвать последней попыткой возродить «Цех поэтов» и сплотить вокруг акмеизма единомышленников. Именно этим людям предстояло опубликовать посмертный сборник Гумилева.

Вскоре сам Гумилев был расстрелян, часть акмеистов стала эмигрантами, позднее умер в ссылке Мандельштам.

Акмеизм как литературное течение имел короткий век, его теоретическая база не успела получить должной разработки, некоторые исследователи вообще считают его условностью, а примкнувших к движению поэтов – слишком разными и самобытными, вне рамок какого-либо направления литературы модерна.

Однако акмеизм успел стать явлением русской культуры начала XX века, связан с именами лучших поэтов Серебряного века, стал школой мастерства для поэтов как зарубежья (Георгий Иванов, Георгий Адамович), так и советского периода (Николай Тихонов, Эдуард Багрицкий, Михаил Светлов).

Акмеизм – кратковременное литературное течение в России начала 20 века. Характеризуется отходом от символизма, неопределенности формы и содержания в поэзии, возвратом в стихи радости жизни, стремления быть в гармонии с природой, миром и собой.

Знаменитыми акмеистами были Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам.