Лечение

Лечение митральной регургитации зависит от остроты заболевания и наличия сопутствующих признаков гемодинамических нарушений.

- При острой МР, вторичной по отношению к механическому дефекту сердце (т. е. при разрыве папиллярной мышцы или хорды сухожильной), лечение выбора — операция на митральном клапане. Если у больного имеется гипотония еще на этапе до хирургической процедуры, внутрь аорты может быть помещен баллонный насос для улучшения перфузии органов и уменьшения степени МР.

- При нормальном давлении больным с МР могут назначаться сосудорасширяющие средства, которые позволяют уменьшить нагрузку на левый желудочек, и тем самым уменьшить выраженность регургитации. Наиболее часто используемым вазодилататором является нитропруссид.

- Больным с хронической МР назначаются вазодилататоры, а также препараты, уменьшающие нагрузку.на сердце. В хроническом состоянии наиболее часто применяемыми агентами являются ингибиторы АПФ и гидралазин. Исследования показали, что эти средства отложить хирургическое лечение митральной недостаточности. Однако в настоящее время руководящие принципы лечения МР ограничивают использование вазодилататоров у лиц с гипертонией. Любое повышенное давление лечится диуретиками, диетой с низким содержанием натрия. Как при гипертензивных, так и нормотензивных вариантах используется дигоксин и антиаритмические средства. Кроме того, при сопутствующем пролапсе митрального клапана или фибрилляции предсердий даются антикоагулянты.

В целом, медикаментозная терапия не является крайне эффективной и используется для улучшения состояний больных с умеренной митральной регургитации или в случае неспособности больных переносить хирургическое вмешательство.

Хирургическое воздействие является кардинальным лечебным мероприятием для устранения регургитации митрального клапана.

Существует два хирургических варианта лечения МР:

- Замена митрального клапана

- Восстановление митрального клапана.

Ремонт митрального клапана предпочтительнее его замены, поскольку запасные клапаны для биопротеза имеют ограниченный срок службы от 10 до 15 лет, тогда как синтетические сменные клапаны требуют постоянного использования разбавителей крови для снижения риска инсульта или инфаркта.

Существуют две общие категории подходов к восстановлению митрального клапана: резекция выпадения сегмента клапанов (иногда называемая подходом “Карпентье”) и установка искусственных хорд для “закрепления” выпадающего сегмента папиллярной мышцы (иногда называемая как подход “Давида”). При выполнении резекции любая пролапсирующая ткань подвергается удалению.

В целом, операция на митральном клапане проводится на “открытом сердце”, когда сердце останавливается, а пациент подключается к сердечно-легочному аппарату. Это позволяет проводить сложную операцию на неподвижном органе.

Из-за физиологического стресса, связанного с операцией на открытом сердце, пожилые и очень больные пациенты могут подвергаться повышенному риску, поэтому не являются кандидатами на этот вид хирургического вмешательства. Как следствие, предпринимаются попытки по использованию технологий, позволяющих работать на работающем сердце. Например, метод Альфьери реплицируется с использованием метода чрескожного катетера, который устанавливает устройство “MitraClip” для закрытия пораженного участка митрального клапана.

Видео: Павлыш Е.Ф., Митральная регургитация. Причины и механизмы ее развития. Врачебная практика

Классификация (формы, виды, степени)

По протеканию заболевание может быть острым и хроническим; по этиологии – ишемическим и неишемическим.

Основные факторы возникновения острой формы заболевания являются:

- разрыв сухожильной хорды либо сосочковой мышцы;

- отрыв створки митрального клапана;

- острая форма инфекционного эндокардита;

- инфаркт миокарда;

- тупые травмы сердца.

К разнообразным причинам хронической формы недуга относят:

- воспаления;

- дегенеративные процессы;

- инфекция;

- структурные процессы;

- генетические аномалии.

Различается органическая и функциональная митральная недостаточность. Первая может развиваться в процессе структурных изменений самого клапана или удерживающих его сухожильных нитей. Вторая считается результатом расширенной полости левого желудочка в период его гемодинамической перегрузки, которая обусловлена болезнями сердечной мышцы.

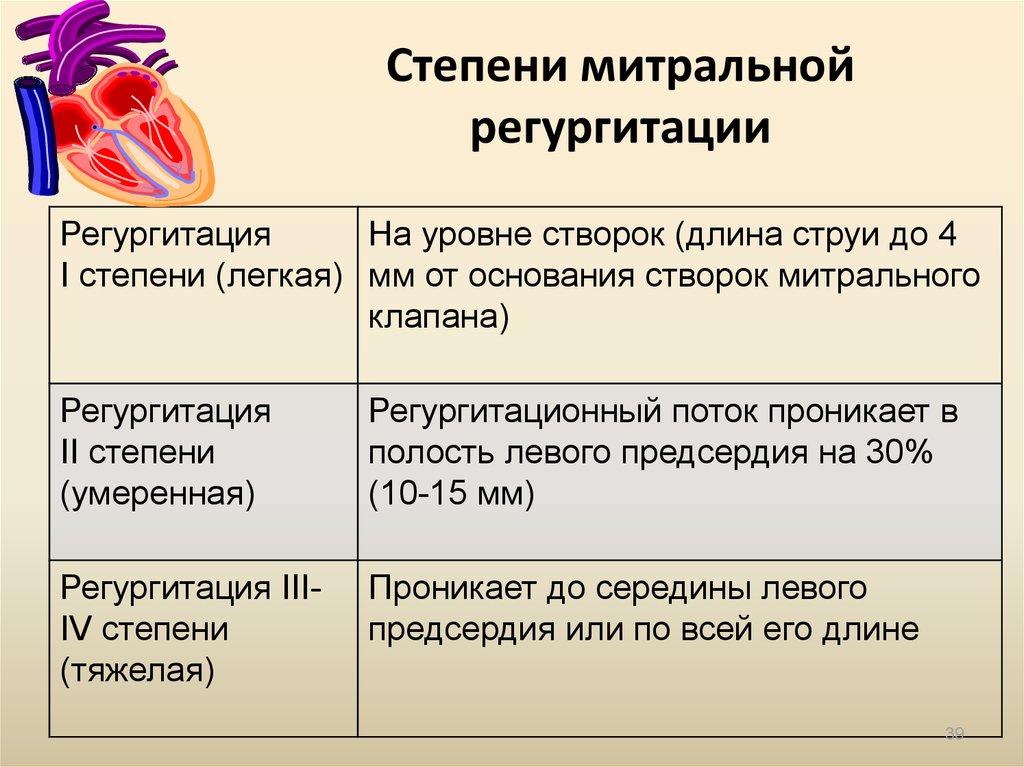

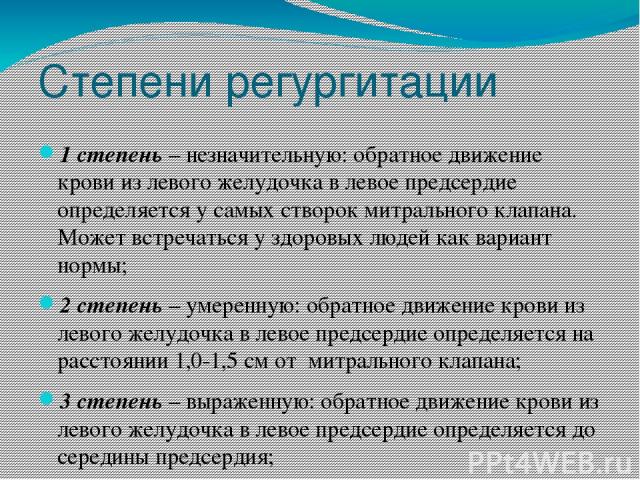

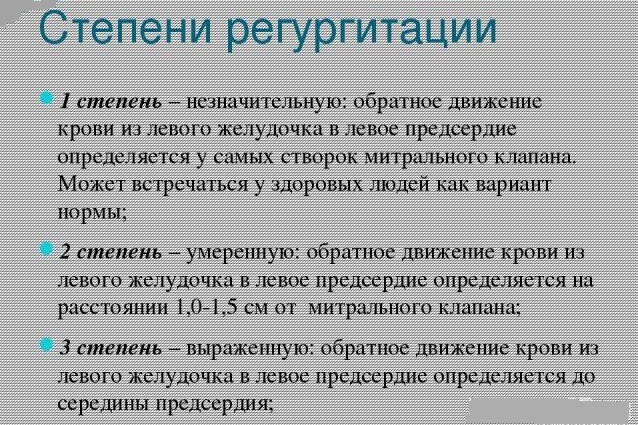

Учитывая выраженность, выделяются 4 степени заболевания: с несущественной митральной регургитацией, умеренной, выраженной и тяжелой.

В клиническом протекании выделяются 3 степени:

- 1 (компенсированная) – несущественная незначительная митральная регургитация; она достигает 20-25% от систолического объема крови. Недостаточность может быть компенсирована гиперфункцией левых частей сердца. Кровоток небольшой (примерно 25%) и можно наблюдать только у клапана.Состояние больного в норме, симптоматика и претензии могут отсутствовать. Электрокардиограмма не покажет каких-либо изменений, в процессе диагностики выявляются шумы при систоле и несколько расширенные в левую сторону пределы сердца.

- 2 (субкомпенсированная) – регургитация достигает 25-50% от систолического объема крови. Может застаиваться кровь в легких и медленно нарастать бивентрикулярная перегрузка. Во время 2 стадии обратный кровоток может достигнуть середины предсердия, заброс крови превышает 25 — 50%. Предсердие не способно выталкивать кровь без повышения АД. Может развиться гипертензия легких.В данный момент может появиться одышка, тахикардия при нагрузках и в состоянии покоя, кашель. На электрокардиограмме не заметны изменения в предсердии, в момент диагностики обнаруживаются систолические шумы и увеличение пределов сердца.

- 3 (декомпенсированная) – сильно выраженная недостаточность. Кровь возвращается в левое предсердие в систолу и достигает 50-90% от всего объема. Может развиться тотальная недостаточность сердца. В период 3 степени кровь может доходить до задней стенки предсердия и достигает до 90% объема.Может наблюдаться увеличение левого предсердия, которое не способно вытолкнуть весь объем крови. Возникает отечность, увеличиваются размеры печени, увеличивается давление в венах. Электрокардиограмма свидетельствует о присутствии изменений в левом желудочке и митральном зубце.

Иследования

- Осмотр: растяжение яремной вены при сердечной недостаточности, редко периферический цианоз.

- Пальпация: пульс нормальная или абсолютная аритмия при фибрилляции предсердий. Импульс сердца при эксцентрической гипертрофии левого желудочка смещен влево и приподнят. При тяжелой митральной недостаточности систолическое жужжание в левом боковом положении.

- Аускультация: первый звук сердца нормальный или ослабленный. Систолический шум с началом первого тона сердца: голосистолический, ленточный и высокочастотный с максимумом точки над вершиной и проводимостью в подмышечной впадине и спине. В случае выраженной митральной недостаточности, короткой интервальной диастолы во время желудочкового наполнения, при значительной объемной нагрузке, почти всегда присутствует третий тон сердца.

ЭКГ

Неспецифические изменения ЭКГ в зависимости от продолжительности и степени выраженности митральной регургитации.

- Возможно Мерцательная аритмия.

- Признаки гипертрофии левого желудочка примерно у 30% пациентов.

- Признаки гипертрофии правого желудочка при прогрессирующей митральной регургитации с легочной гипертензией.

- Левые, возможно также правосторонние прекардиальные расстройства возбуждения.

Рентгенограмма грудной клетки

- При легкой митральной регургитации нет изменений в конфигурации сердца.

- Позже: расширение левого предсердия и левого желудочка с истекшей сердечной талией, возможно, кардиомегалия путем расширения тени сердца влево.

- Боковое изображение после рвоты пищевода: сужение ретрокардиального пространства на высотах предсердия и желудочка.

- Возможно Кальцификации структур митрального клапана.

- Легочные сосудистые изменения: легочная венозная гиперемия, линии Керли, интерстициальный отек в запущенных случаях, возможный плевральный выпот.

Эхокардиография

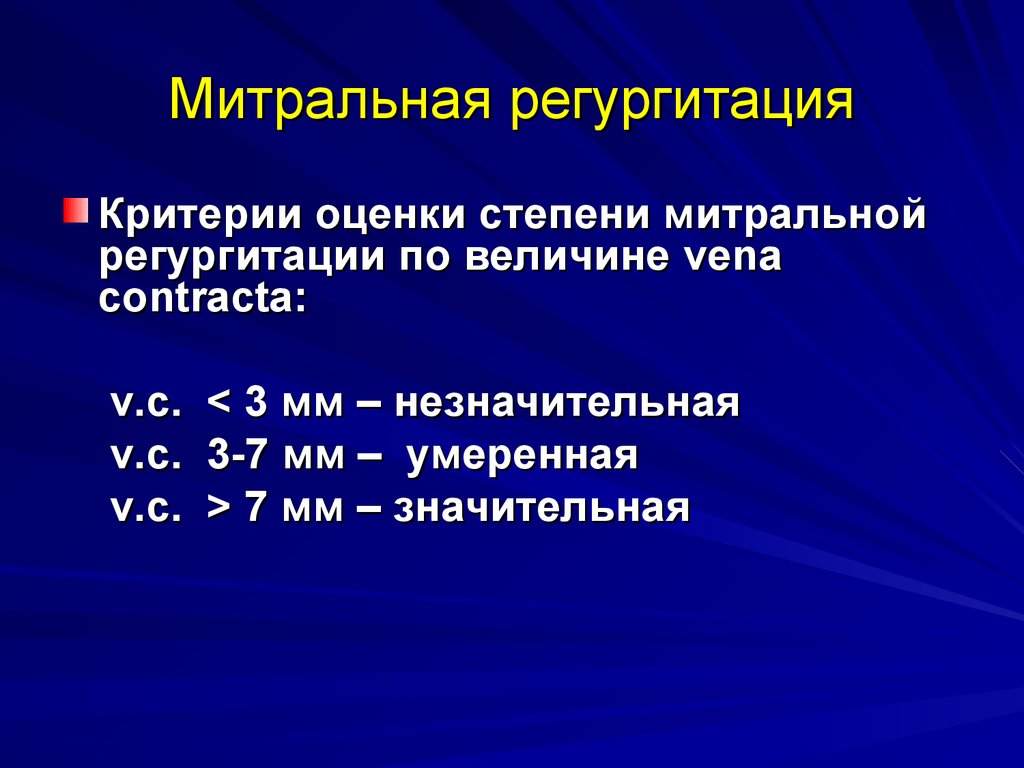

Эхокардиография является наиболее важным методом оценки степени тяжести и механизма митральной регургитации. Кроме того, эхокардиография может использоваться для демонстрации последствий для левого желудочка (функции и желудочка), левого предсердия и легочного кровообращения. В большинстве случаев диагностика с помощью трансторакальной эхокардиографии возможна, но также рекомендуется чреспищеводная эхокардиография (TEE), особенно с субоптимальным качеством изображения. Трехмерная эхокардиография предоставляет дополнительную информацию, которая помогает в выборе оптимальной терапевтической стратегии.

Таким образом, эхокардиография позволяет:

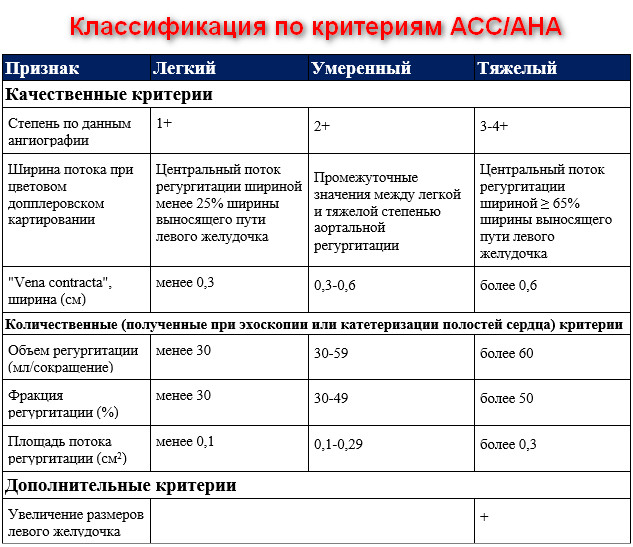

- Определение степени недостаточности (3 степени тяжести) на основе цветового доплеровского сигнала.

- Измерение предсердного размера.

- Оценка размера и функции обоих желудочков.

- Оценка вовлечения других сердечных клапанов.

- Оценка условий давления в малой циркуляции и в правом желудочке.

- Обнаружение возможных тромбов в левом предсердии (через TEE).

- Регистрация свидетельства причины митральной регургитации: например, пролапс митрального клапана, разрыв сухожилия, вегетация при бактериальном эндокардите, кальцификации.

Дальнейшие диагностические аспекты

Для некоторых пациентов может потребоваться дополнительная диагностика, например, с помощью МРТ или катетеризации левого сердца.

Причины

Факторы развития патологического процесса всегда сопряжены с теми или иными болезнями. Реже с другими моментами.

Нужно рассмотреть их подробнее:

Врожденные пороки развития. Внутриутробный период считается наиболее ответственным. Первичный орган, но еще не полноценное сердце формируется еще на 3 неделе гестации.

Процессы его изменения могут сопровождаться различными отклонениями.

Генетические синдромы летальны в 100% случаев, в остальных ситуациях, если организм матери не позволяет плоду адекватно формироваться, вероятны не фатальные в краткосрочной перспективе варианты.

Небольшая митральная регургитация, которая имеет место на ранних сроках жизни ребенка, не дает о себе знать вплоть до усугубления процесса.

Примерный возраст выявления проблемы — 3-6 лет. Есть и «рекордсмены», живущие в неведении до 10-15 и даже более того. В особо сложных случаях обнаружение проблемы проводится постфактум, когда пациент умер.

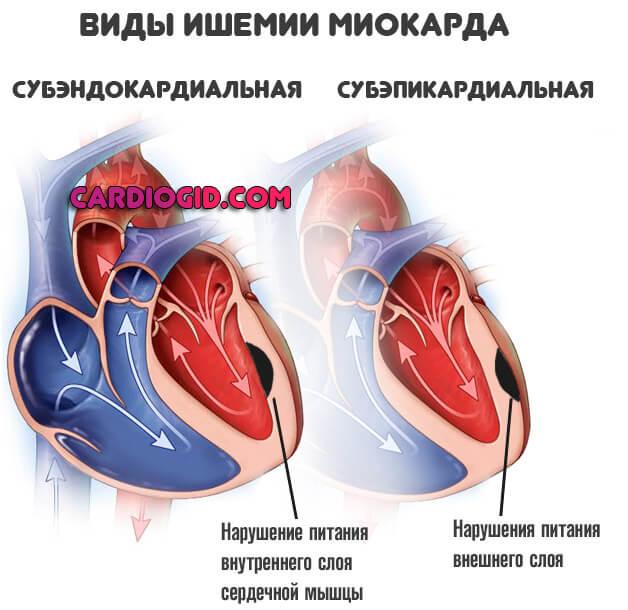

Ишемическая болезнь сердца. Нарушение нормального питания миокарда. ИБС редко бывает первичным процессом, чаще вторичен по основанию к диагнозу.

Возникает замкнутый круг: регургитация провоцирует усугубление атрофии, нарушения питания вызывают обратный заброс крови.

Восстановление проводится хирургическими методами. Вне грамотной медицинской помощи вероятно развитие инфаркта миокарда в перспективе нескольких месяцев, в лучшем случае — лет.

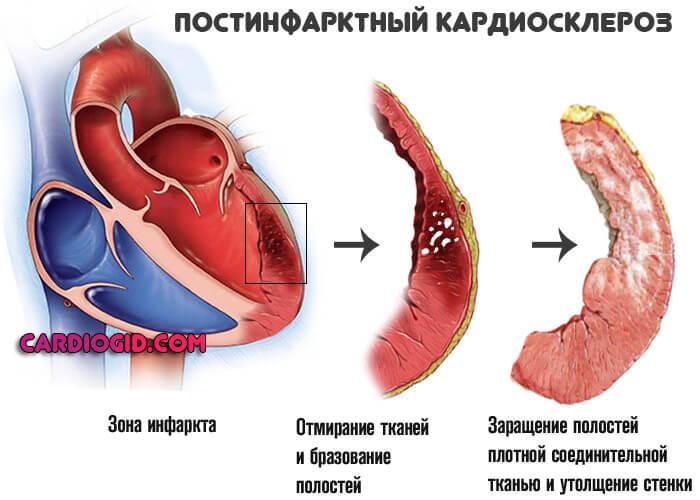

Острое нарушение кровообращения в кардиальных структурах (инфаркт). Сопровождается выраженными симптомами.

Восстановительный период долгий. Даже при условии полноценного лечения остается дефект — постинфарктный кардиосклероз.

Отмершие ткани замещаются соединительными или рубцовыми, которые не способны к возбуждению. Сокращение также не происходит. Пораженная часть исключается из функционирования. Регургитация оказывается результатом подобного явления.

Ревматизм. Аутоиммунное изменение кардиальных структур. Возникает у пациентов всех возрастов. Без должного лечения в перспективе 3-7 лет заканчивается приобретенным пороком сердца.

Терапия осложнена текущим рецидивирующим процессом. Восстановление функциональной активности органа проводится оперативным путем.

При этом речь об устранении последствия. Лечение основной причины медикаментозное, чаще пожизненное.

- Ревматоидный артрит. Не нужно путать с предыдущим состоянием. В данном случае поражение тоже имеет иммунный характер, но вовлечение сердца возникает как следствие, на фоне длительного воспаление суставов. Процесс протекает медленнее: на протяжении 5 и более лет, если речь не идет о генерализованной агрессивной форме. Регургитация оказывается осложнением.

- Стеноз митрального клапана. Как ни парадоксально, редко заканчивается регургитацией (обратным током крови). Суть процесса заключается в заращении или сужении анатомической структуры. Вполне возможно, что пациент не доживет до становления осложнения.

Миокардит. Воспалительное явление в мышечных структурах. Вызывает острую регургитацию митрального клапана, в короткие сроки приводит к разрушению кардиальных образований, предсердий. Терапия хирургическая. На первом этапе медикаментозная. Направлена на устранение инфекционного или иммунного явления.

- Атеросклероз. Крайне редко. Отложение липидных структур на стенках клапана, в радиальном порядке.

- Кальциноз и иные метаболические поражения. В данном случае — отложение неорганических солей на стенках кровоснабжающих структур. Последствия те же, что и у атеросклероза, только справиться с явлением труднее.

- Пролапс митрального клапана.

- Артериальная гипертензия. Длительно текущая, тем более выраженного рода. Чем выше цифры, тем вероятнее органические нарушения. Пациенты со стажем — это кладезь для кардиолога. Помимо регургитации можно найти много иных проблем.

- Сахарный диабет. Генерализованная форма поражения эндокринной системы. Заключается в нарушении синтеза или чувствительности тканей к инсулину. Отсюда тотальная дисфункция. Единственное некардиальное заболевание в рассматриваемой группе факторов.

Во всех описанных случаях митральная регургитация 1 степени — это первая фаза болезни. Сроки прогрессирования зависят от типа основного процесса. Особенно агрессивен миокардит, инфаркт.

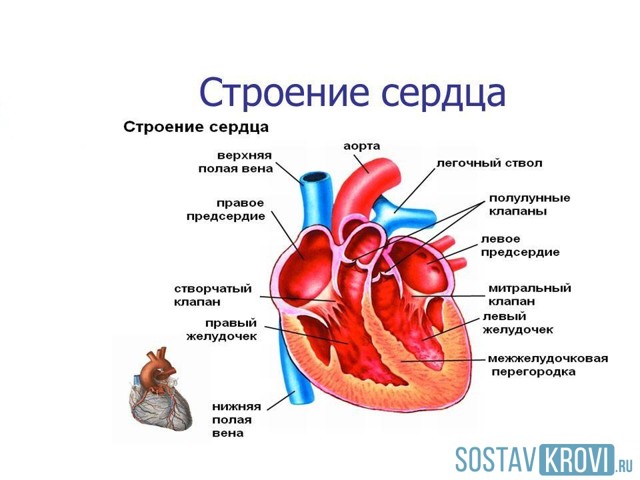

Как изменяется движение крови из-за этой болезни?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим процесс кровообращения в сердечной мышце при ее правильной работе.

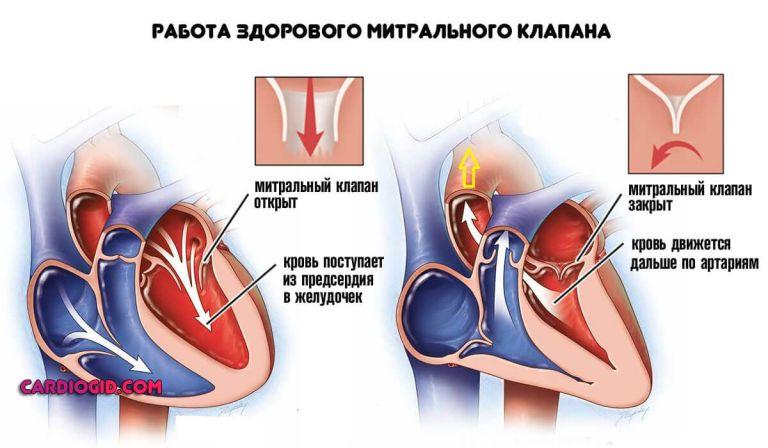

При нормальном функционировании сердца, во время сокращения систолы, предсердия заполняются кровью, чтобы во время диастолы перекачать ее дальше. Кровь через клапан уходит в желудочки сердца. Можно сказать, что он играет роль дверей, пропускающих кровяное русло только в одном направлении.

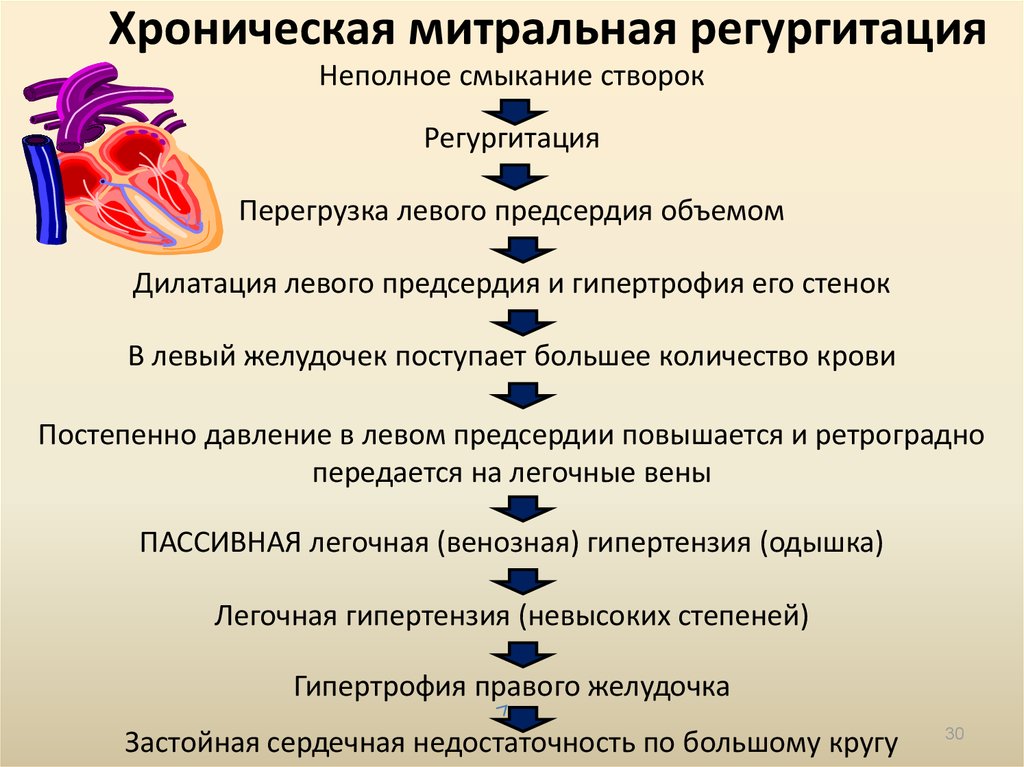

Митральный (двустворчатый) клапан анатомически расположен между левым желудочком и левым предсердием. При нарушении его функционирования, во время систолы, часть крови возвращается снова в левое предсердие через незакрытое отверстие.

В тот же момент, в левое предсердие уже попадает кровь из легких, пришедшая по легочным венам. В результате этого — предсердие оказывается переполненным кровью, что приводит к его чрезмерному растяжению и перегрузке.

Левый желудочек, принимая больший объем крови, тоже расширяется и увеличивается. Всю полученную кровь он стремится протолкнуть в аорту, для того чтобы обеспечить кислородом и питательными веществами ткани организма.

Сначала эти нарушения гемодинамики внутри сердца будут компенсированы за счет растягивания и увеличения (гипертрофии) его полостей, но это не может продолжаться всегда.

Позже, по мере развития патологии, она проявится в виде определенных симптомов в зависимости от текущей стадии заболевания.

Что такое и как протекает митральная регургитация 1 степени

Что такое митральная регургитация 1 степени необходимо знать каждому пациенту, который страдает от любого рода сердечных патологий. Рассматриваемая несостоятельность двустворчатого клапана, приводит к обратному течению крови из левого желудочка в предсердие (при сокращении). Регургитация – это патология, которая осложняет работу левой половины сердца. Зачастую недуг долго не дает о себе знать, но приводит к сильной недостаточности работы сердца.

В основе классификации патологии заложены разные критерии:

- 1. Состояние протекания: острое, хроническое;

- 2. Причина возникновения: ишемическая, неишемическая;

- 3. Сложность состояния: 1, 2, 3 степени патологии.

Предпосылки к появлению острой регургитации митрального клапана 1 степени:

- сильное повреждение сосковых мышц и их ишемия;

- разрыв сухожилий;

- спонтанный, травматический отрыв двустворчатого клапана;

- миокардит;

- отказ протезированного митрального клапана;

- эндокардит;

- острая ревматическая лихорадка;

- инфаркт миокарда;

- травматизм сердца.

Митральная хроническая регургитация возникает вследствие:

- воспаления;

- дегенерации;

- инфекций;

- миксомы;

- СКВ;

- акромегалии, кальциноза двустворчатого кольца;

- пролапса двустворчатого клапана;

- аномалий (врожденных либо приобретенных).

Чаще всего, причиной недуга выступает ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз. У новорожденных деток специалисты выделяют следующие причины регургитации митрального клапана 2 степени:

- нарушение функций сосочковых мышц;

- фиброэластоз эндокарда;

- миокардит;

- миксоматозное поражение.

Симптомы развития острой двустворчатой патологии похожи на развитие сердечной недостаточности, либо кардиогенного шока. Часто при такой недостаточности может развиваться пульмональная регургитация 1 степени. Хроническая двустворчатая регургитация не сразу манифестирует.

Клиника постепенно нарастает на фоне расширения левого предсердия, повышения давления в легких. Основные признаки включают в себя: одышку, быстрое утомление, сердцебиение и перебои в его работе из-за мерцательной аритмии. Может возникать эндокардит, что проявляется резкой лихорадкой, ухудшением состояния, снижением веса, анорексией. Яркая клиническая картина свидетельствует об умеренной, либо тяжелой патологии.

Обследование пациента обязательно состоит из нескольких этапов:

1. Сбор жалоб пациента. Чаще всего, больных беспокоит постоянная легкая одышка, что усиливается при незначительной физической нагрузке. С течением болезни, она переходит в ортопноэ и в эпизоды ночной астмы. Очень часто пациенты жалуются на общее недомогание, быструю утомляемость, усиленное образование пота, ощущение частого сердцебиения;

2. Общее обследование, пальпация

Обращает на себя внимание значительная пульсация в проекции верхушки сердца. Усилено движение левой пригрудинной области

Левый желудочек значительно увеличен, расширен, его сокращения усилены, смещены. Митральная регургитация 3 степени характеризуется разлитым прекардиальным подъемом передней грудной клетки (увеличением сердца). Возможно развитие дрожание грудной стенки;

3. Аускультация. Первый тон значительно ослаблен либо отсутствует. Это бывает при ревматизме, когда створки клапана становятся ригидными (за счет сочетания митрального стеноза и недостаточности). Второй тон сердца раздвоен. Третий тон усиливается пропорционально митральной недостаточности. Его выслушивают на верхушке, он выражает степень дилатации левого желудочка. Четвертый тон возникает после разрыва хорд. Его называют “криком сердца о помощи”.

Главный симптом недостаточности митрального клапана – голосистолический (пансистолический) шум на верхушке. Лучше всего он прослушивается, когда пациент находится на левом боку. Минимальная митральная регургитация проявляется высокочастотным систолическим шумом дующего характера. Прогрессирование патологии превращает его в низко- и среднечастотный.

Шум всегда издается из левой подмышечной впадины, интенсивность его при этом может меняться. Такой шум зачастую усиливается при рукопожатии, после приседаний (возрастает сопротивление сосудов на периферии, усиливается возвращение крови в левое предсердие). Шум значительно уменьшается во время пробы Вальсальвы, при стоянии больного.

Инструментальная диагностика проводится для подтверждения диагноза. Проводят допплеровскую эхокардиографию. С ее помощью выявляют поток регургитации, определяют сложность состояния больного. Двухмерный допплер используют для выяснения причины регургитации, оценки степени легочной артериальной гипертензии.

{SOURCE}

Митральная регургитация: степени, причины и лечение

Митральная регургитация представляет собой дисфункцию створок митрального клапана. Митральный клапан находится между левым желудочком и левым предсердием. В момент сокращения левого предсердия кровь поступает в желудочек. После этого левое предсердие блокируется митральным клапаном, и кровь из левого желудочка попадает в аорту.

Если митральный клапан не обеспечивает полную блокировку, его стенки недостаточно сокращаются и начинают прогибаться, то это приводит к обратному процессу — поступлению крови из левого желудочка в левое предсердие. Такой процесс приводит к нарушению кровообращения. Сердечно-сосудистая система замедляет процессы перекачивания крови. Давление начинает падать, что становится причиной дефицита поступаемого кислорода к органам и тканям.

Причины

Митральная регургитация может развиваться на фоне врожденных или приобретенных патологий.

Причины врожденного порока:

- наследственная патология;

- сбой в формировании сердца при внутриутробном развитии;

- деформация митрального клапана.

Причины приобретенной патологии:

- ревматизм;

- системная красная волчанка;

- инфекционный эндокардит;

- инфаркт миокарда;

- травма грудной клетки.

Классификация

В зависимости от объема противотока крови при нарушении работы митрального клапана выделяют несколько степеней патологии:

- Митральная регургитация 1 степени сопровождается противотоком, объемом не более чем 25%. Патологическое отклонение в начальной стадии может себя никак не проявлять, так как пациент не испытывает никаких жалоб. На ЭКГ не обнаруживается каких-либо нарушений в работе клапана. Выявить патологию 1 степени можно только при помощи допплерографии.

- Митральная регургитация 2 степени является более серьезной патологией. Объём противотока достигает 50%, что является причиной возникшей легочной гипертензии. Такое состояние может привести к вторичным изменениям сердечной мышцы. При ЭКГ обнаруживаются нарушения из-за появившегося расширения границ сердца. Необходимо медикаментозное лечение.

- При патологии 3 степени обратный ток крови из одной камеры в другую достигает 90%. Присоединяются вторичные изменения миокарда в виде гипертрофии левого желудочка. Происходит смещение границ сердца в левую сторону. Изменения четко проявляются на ЭКГ.

- Митральная регургитация 4 степени является тяжелой формой, которая может привести к полной утрате работоспособности. Лечение медикаментами не проявляет себя эффективно, требуется оперативное вмешательство.

По клиническому течению регургитация митрального клапана делится на острую и хроническую. В первом случае изменения носят внезапный характер. Хроническая форма сопровождается постепенным нарастанием регургитации клапана.

Симптомы

При регургитации 1 степени патология не имеет выраженных признаков. Такое состояние может длиться до нескольких лет.

Для 2 степени характерны следующие симптомы:

При 3 степени наблюдается:

Для 4 степени характерно возникновение мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.

Диагностика

Митральная регургитация диагностируется при помощи УЗИ сердца. В некоторых случаях используют допплерографию, с помощью которой определяется степень патологии.

Также ЭХО-КГ проводится для определения причины возникновения регургитации.

В качестве вспомогательных исследований проводят:

При предоперационной подготовке назначают коронарографию. Данное обследование проводится и в случае подозрения на ишемическую природу возникшей патологии. Лечение назначает врач после проведения соответствующей диагностики.

Лечебные меры

Медикаментозное лечение легкой формы патологии, протекающей бессимптомно, не требуется.

При 2 стадии порока назначают:

Лечение непрямыми антикоагулянтами уместно при развитии мерцания предсердий.

При 3-4 степени лечение медикаментами нецелесообразно, требуется хирургическое вмешательство.

Прогноз

Прогрессирование патологии происходит только у 5 − 10 пациентов из 100. Минимальная группа риска имеет прогноз 80% пятилетней выживаемости и 60% — десятилетней.

При ишемической природе клиническая картина менее благоприятна: происходит тяжелое нарушение кровообращения, что снижает выживаемость, и ухудшает прогноз.

Пациенты с митральной регургитацией в любой степени должны регулярно проходить обследование у кардиолога, кардиохирурга и ревматолога для оценки стадии развития патологии.

Диагностические методы

Основной причиной обращения к доктору является одышка. В начальной стадии пролапса она беспокоит в минимальной степени и только после тяжелых физических нагрузок. При относительной и острой фазе недуга этот симптом будет прогрессировать. Сначала одышка проявляется и спокойном положение, затем наступает в ночное время суток. Единственным способом снять дискомфорт является принятие положения сидя.

Прежде чем назначать лечение доктор направляет пациента на диагностику. Могут применять одну методику или комплекс исследования:

- УЗИ сердечного органа. Высокоинформативный метод, позволяющий оценить состояние камер сердца и митральный клапан. По итогам устанавливается стадия развития болезни.

- ЭхоКГ. С помощью этого способа анализируется предсердие левой камеры и желудочек.

- Рентгенография способна выявить отечность легких дыхательных путей, и оценить состояние желудочка и предсердия.

- Биохимическое исследование крови.

Пролапс клапана в первой степени считается нормальным состояние. В пожилом возрасте диагностируется реже, чем в молодом.

Симптомы митральной регургитации

Острая митральная регургитация вызывает такие же симптомы, как острая сердечная недостаточность и кардиогенный шок. Большинство больных с хронической митральной регургитацией сначала не имеют симптомов, и клинические проявления появляются постепенно, по мере увеличения левого предсердия, нарастания легочного давления и ремоделирования левого желудочка. Симптомы включают одышку, усталость (из-за сердечной недостаточности) и сердцебиение (часто из-за мерцательной аритмии). Иногда у больных развивается эндокардит (лихорадка, потеря в массы тела, эмболия).

Симптомы появляются, когда митральная регургитация становится умеренной или тяжелой. При осмотре и пальпации можно выявить интенсивную пульсацию в области проекции верхушки сердца и выраженные движения левой парастернальной области из-за увеличенного левого предсердия. Сокращения левого желудочка, которые усилены, увеличены и смещены вниз и влево, свидетельствуют о гипертрофии и дилатации левого желудочка. Разлитой прекардиальный подъем тканей грудной клетки встречается при тяжелой митральной регургитации вследствие увеличения левого предсердия, вызывающего смещение сердца кпереди. Шум регургитации (или дрожание) может ощущаться в тяжелых случаях.

При аускультации I сердечный тон (S1) может быть ослабленным или отсутствовать, если створки клапана ригидны (например, при сочетанном митральном стенозе и митральной регургитации на фоне ревматической болезни сердца), но обычно он есть, если створки мягкие. II сердечный тон (S2) может быть расщеплен, если не развилась тяжелая легочная артериальная гипертензия. III сердечный тон (S3), громкость которого на верхушке пропорциональна степени митральной регургитации, отражает выраженную дилатацию левого желудочка. IV сердечный тон (S4) характерен для недавнего разрыва хорд, когда левый желудочек не имел достаточно времени для дилатации.

Главный признак митральной регургитации – голосистолический (пансистолический) шум, который слышен лучше всего на верхушке сердца через стетоскоп с диафрагмой, когда больной лежит на левом боку. При умеренной митральной регургитации систолический шум имеет высокую частоту или дующий характер, но по мере увеличения потока он становится низко- или среднечастотным. Шум начинается с S1 в условиях, вызывающих несостоятельность створок в течение всей систолы (например, деструкция), но часто начинается после S (например, когда расширение камеры в систолу искажает аппарат клапана, а также когда ишемия миокарда или фиброз изменяют динамику). Если шум начинается после S2, он всегда продолжается до S3. Шум проводится вперед к левой подмышечной впадине; интенсивность может оставаться такой же или изменяться. Если интенсивность изменяется, шум имеет тенденцию к нарастанию в объеме к S2. Шум митральной регургитации усиливается при рукопожатии или приседании, потому что периферическое сопротивление сосудов нарастает, увеличивая регургитацию в левой предсердие. Интенсивность шумов уменьшается, когда больной стоит или при пробе Вальсальвы. Короткий неопределенный средний диастолический шум, возникающий из-за обильного митрального диастолического потока, может следовать сразу за S2 или казаться его продолжением.

Шум митральной регургитации можно спутать с трикуспидальной регургитацией, однако при последней шум увеличивается на вдохе.

, , , ,

Митральная регургитация

Митральная регургитация отчетливо наблюдается при недостаточности клапана или пролапсе. В момент сокращения мышцы левого желудочка определенный объем крови возвращается в левое предсердие сквозь недостаточно закрытый митральный клапан (МК). В этот же момент левое предсердие наполняется кровью, притекающей из легких по легочным венам. Такое переполнение предсердия избытком крови приводит к перерастяжению и увеличению давления (перегрузка объемом). Избыток крови при сокращении предсердий проникает в левый желудочек, который вынужден с большей силой выталкивать большее количество крови в аорту, вследствие чего он утолщается, а затем расширяется (дилатация).

Какое-то время нарушения внутрисердечной гемодинамики могут оставаться незаметными для больного, поскольку сердце как может, компенсирует кровоток за счет расширения и гипертрофии своих полостей.

При митральной регургитации 1 степени клинические признаки ее отсутствуют долгие годы, а при значительном объеме возврата крови в предсердие, оно расширяется, легочные вены переполняются излишком крови и проявляются признаки легочной гипертензии.

Среди причин митральной недостаточности, являющейся по частоте вторым приобретенным пороком сердца после изменений клапана аорты, можно выделить:

- Ревматизм;

- Пролапс;

- Атеросклероз, отложение солей кальция на створках МК;

- Некоторые болезни соединительной ткани, аутоиммунные процессы, обменные нарушения (синдром Марфана, ревматоидный артрит, амилоидоз);

- Ишемическая болезнь сердца (особенно инфаркт с поражением сосочковых мышц и сухожильных хорд).

При митральной регургитации 1 степени единственным признаком может быть наличие шума в области верхушки сердца, выявляемого аускультативно, при этом жалоб пациент не предъявляет, а проявления нарушений кровообращения отсутствуют. Эхокардиография (УЗИ) позволяет обнаружить незначительное расхождение створок с минимальными нарушениями кровотока.

Регургитация митрального клапана 2 степени сопровождает более выраженную степень недостаточности, а струя крови, возвращающейся обратно в предсердие, доходит до его середины. Если величина возврата крови превышает четверть от общего ее количества, находящегося в полости левого желудочка, то обнаруживаются признаки застоя по малому кругу и характерные симптомы.

О з степени регургитации говорят, когда а случае значительных дефектов митрального клапана кровь, перетекающая обратно, доходит до задней стенки левого предсердия.

Когда миокард не справляется с избыточным объемом содержимого в полостях, развивается легочная гипертензия, ведущая, в свою очередь, к перегрузке правой половины сердца, следствием чего становится недостаточность кровообращения и по большому кругу.

При 4 степени регургитации характерными симптомами выраженных нарушений кровотока внутри сердца и повышения давления в малом круге кровообращения являются одышка, аритмии, возможно возникновение сердечной астмы и даже отека легкого. В запущенных случаях сердечной недостаточности к признакам поражения легочного кровотока присоединяются отечность, синюшность кожных покровов, слабость, утомляемость, склонность к аритмиям (мерцание предсердий), боли в сердце. Во многом проявления митральной регургитации выраженной степени определяются заболеванием, приведшим к поражению клапана или миокарда.

Отдельно стоит сказать о пролапсе митрального клапана (ПМК), довольно часто сопровождающемся регургитацией разной степени. Пролапс в последние годы стал фигурировать в диагнозах, хотя раньше такое понятие встречалось довольно редко. Во многом такое положение дел связано с появлением методов визуализации – ультразвукового исследования сердца, которое позволяет проследить движение створок МК при сердечных сокращениях. С применением допплера стало возможным устанавливать точную степень возврата крови в левое предсердие.

ПМК характерен для лиц высоких, худощавых, часто обнаруживается у подростков случайно при обследовании перед призывом в армию или прохождении других медкомиссий. Чаще всего такое явление не сопровождается какими-либо нарушениями и никак не отражается на образе жизни и самочувствии, поэтому пугаться сразу не стоит.

Далеко не всегда выявляется пролапс митрального клапана с регургитацией, степень ее в большинстве случаев ограничивается первой или даже нулевой, но, вместе с тем, такая особенность функционирования сердца может сопровождаться экстрасистолией и нарушениями проводимости нервных импульсов по миокарду.