Литература

- Народная картинка XVII—XIX веков, сб. ст., изд. Дмитрий Буланин, 1996.

- Михаил Никитин. К истории изучения русского лубка// Советское искусствознание. 1986. Вып.20. С.399-419.

- Анатолий Рогов «Кладовая Радости», Москва, изд. Просвещение, 1982.

- Лубок, М., 1968.

- Иванов Е. П. Русский народный лубок. С 90 одноцветными и 13 красочными репродукциями. М.: ИЗОГИЗ, — 1937.

- Лубочные картинки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ровинский Д. А., Русские народные картинки, СПБ, 1881.

- Иван Снегирев Лубочные картинки русского народа в московском мире. Москва. В Университетской тип., 1861.

- Лубок — статья из Большой советской энциклопедии.

Определение слова «Лубок» по БСЭ:

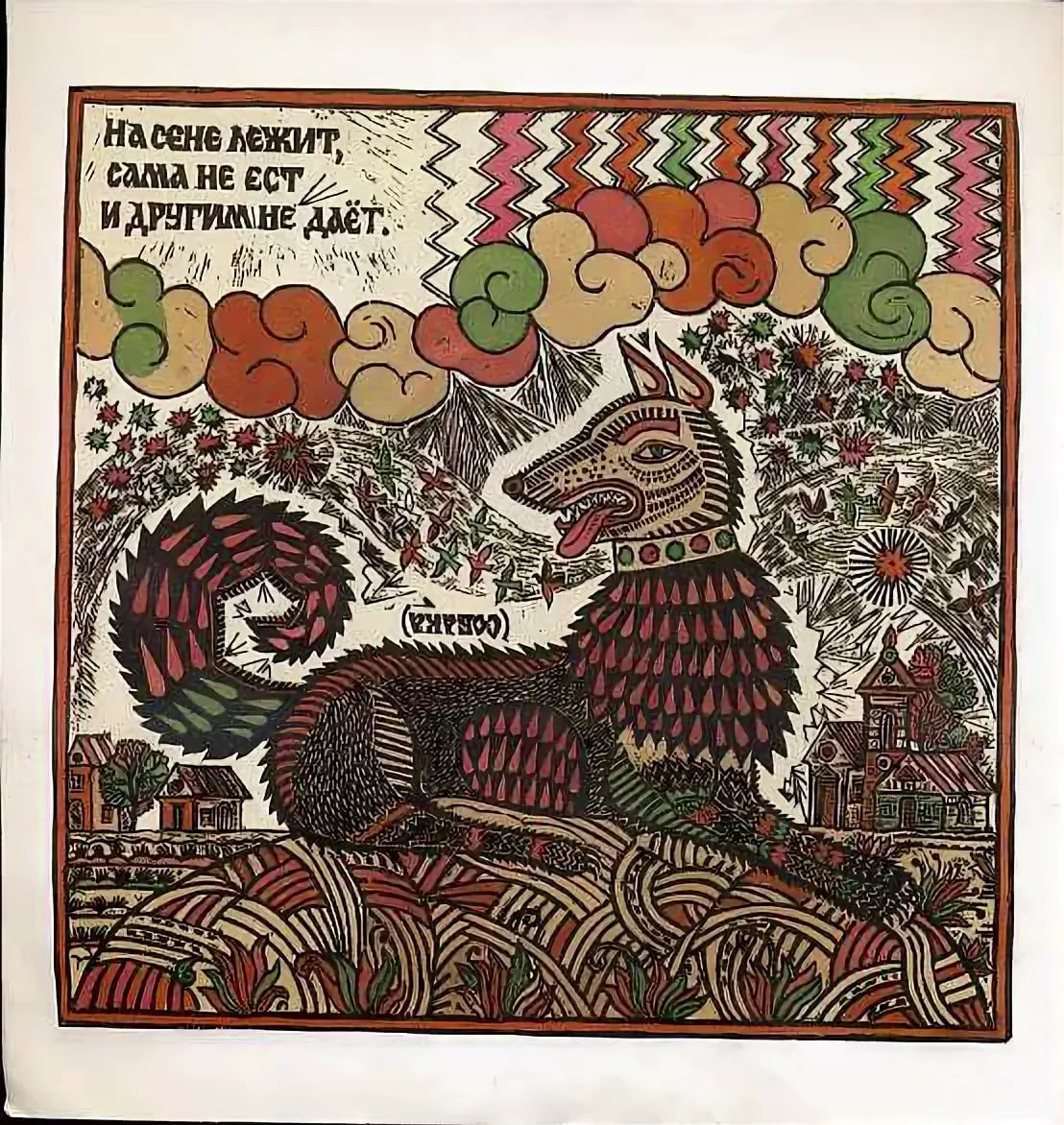

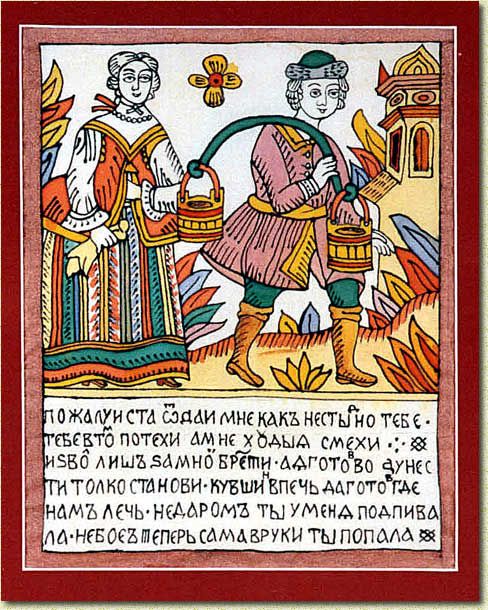

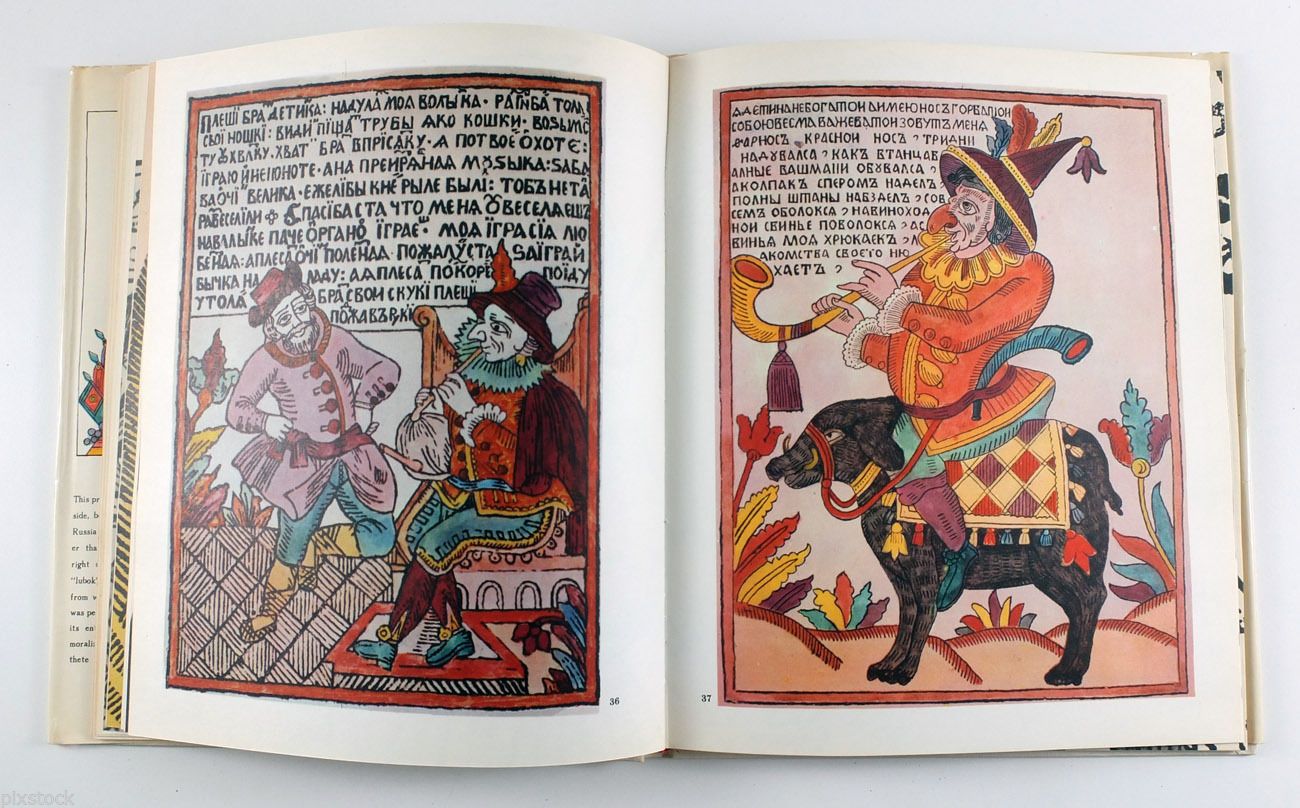

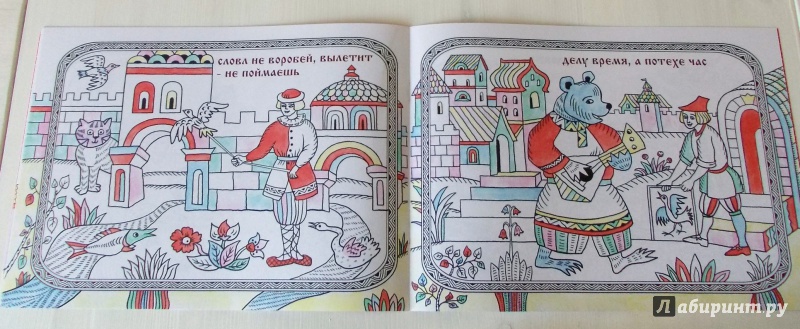

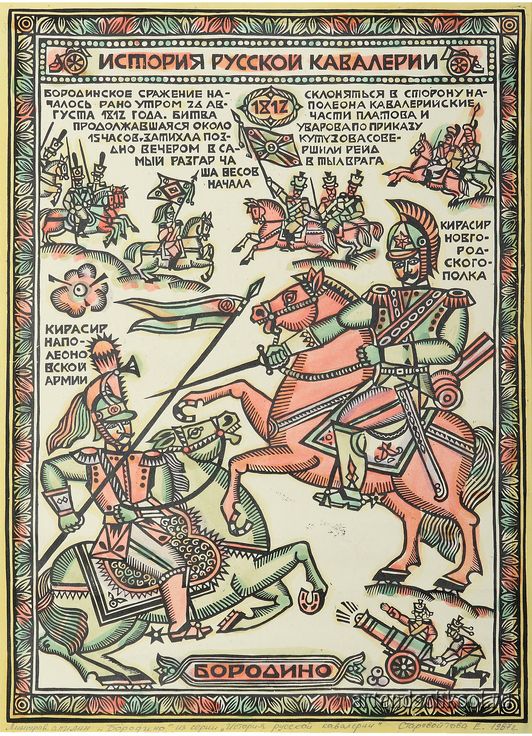

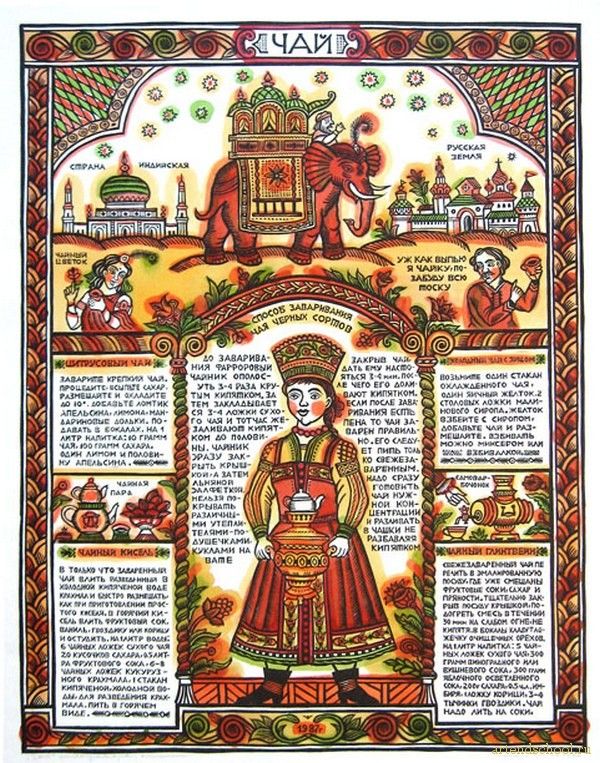

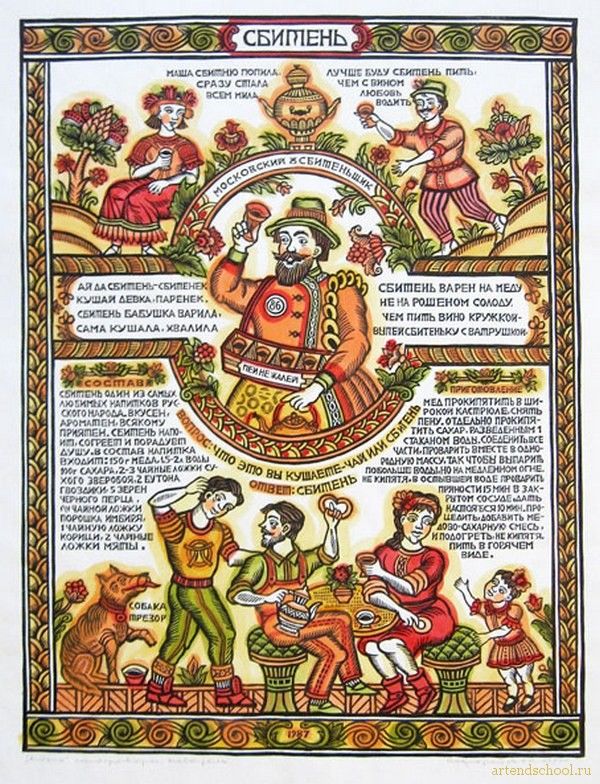

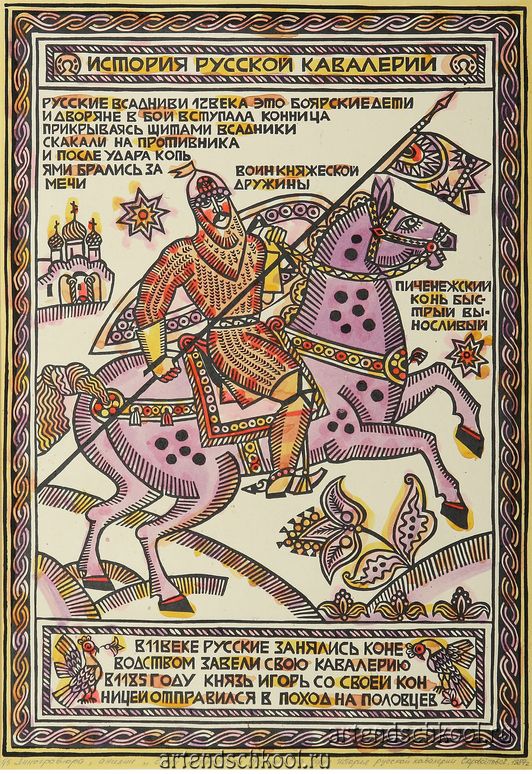

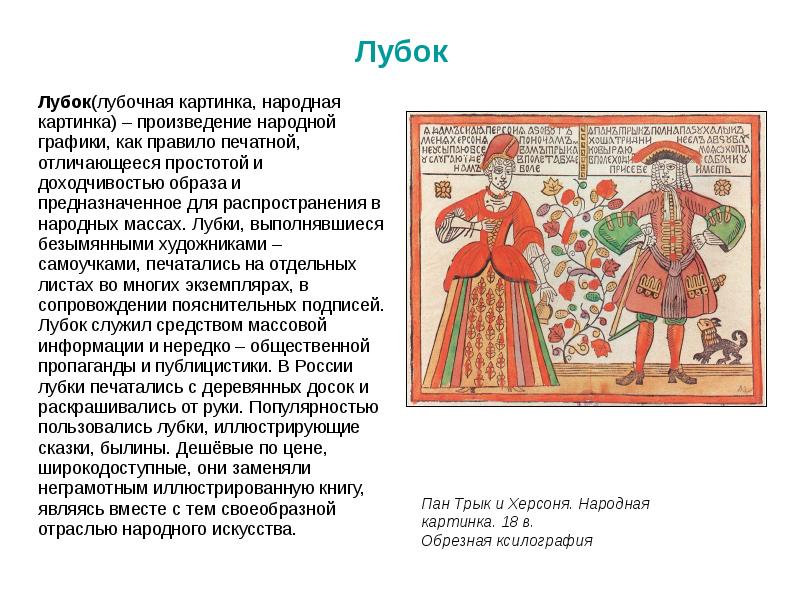

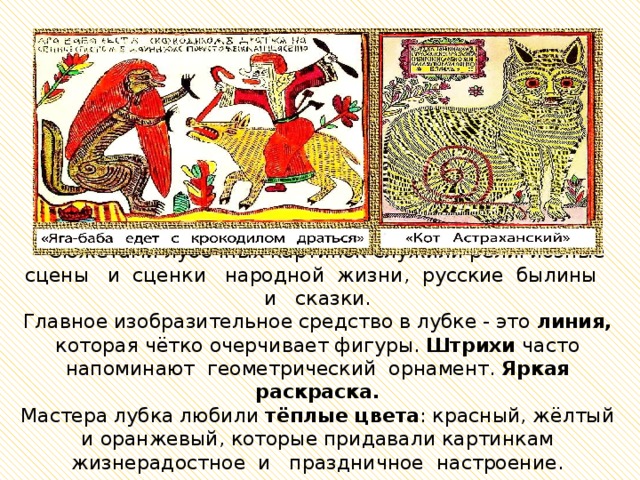

Лубок — народная картинка, произведение графики (преимущественно печатной), отличающееся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения. Л. свойственны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, обычно яркая раскраска), часто рассчитанные на декоративный эффект, тенденция к развёрнутому повествованию (серии Л., лубочные книжки-картинки), нередко — взаимодополняемость изображения и пояснительной надписи. Л., исполняемый, как правило, непрофессионалами, является видом народного творчества, но к Л. обычно относят и произведения профессиональной графики, заимствующие отдельные лубочно-фольклорные приёмы. Древнейшие Л. появились в Китае и исполнялись первоначально от руки, а с 8 в. — в гравюре на дереве. Европейский Л., в котором основными техниками являются ксилография, гравюра на меди (с 17 в.), литография (19 в.), известен с 15 в.. его становление связано с такими видами позднесредневековой массовой изобразительной продукции, как бумажные иконки, распространявшиеся на ярмарках, в местах паломничеств. Религиозные образы в Л., теряя свой иератизм, приобретали оттенок наглядно-нравоучительной занимательности. В годы социально-революционных движений Л. использовался как публицистическое оружие(таковы «летучие листки» времён Крестьянской войны и Реформации в Германии, Л. эпохи Великой французской революции и др.). повествуя об исторических событиях, баталиях, диковинных явлениях природы, Л. выполнял функции средств массовой информации. Своеобразен русский Л. 18 в., отличающийся декоративным единством композиции (порою рождающей впечатление подлинной монументальности) и раскраски, независимостью от приёмов профессиональной графики. В 19 в. к образам Л. всё чаще обращались мастера профессионального искусства, или непосредственно его имитировавшие (в России, например, А. Г. Венецианов, И. И. Теребенёв, И. А. Иванов — авторы раскрашенных офортов, посвященных Отечественной войне 1812), или вдохновлявшиеся отдельными его приёмами и темами (Ф. Гойя, О. Домье, Г. Курбе). Яркой красочностью отличается восточный Л. (китайский, индийский), первоначально нередко имевший магический смысл. В современном искусстве приёмы Л. были творчески использованы В. В. Маяковским и другими для создания плакатов и агитационных картинок, а также Т. А. Мавриной для иллюстрирования детских книг.Лит.: Ровинский Д. А., Русские народные картинки, т. 1-5 (текст) и 1-3 (атлас), СПБ, 1881. Алексеев В. А., Китайская народная картинка, М., 1966. Лубок. , М., 1968. Duchartre P. L. et Saulnier R., L&rsquo.imagerie populaire, P., 1926.И. С. Куликов. Лубок на тему ликвидации неграмотности. Гуашь. 1920-е гг.«Джунг-хой, разрубающий беса». Китай. 19 в. Раскрашенная ксилография.«Московские сбитенщик и ходебщик». Раскрашенная литография. Россия. 19 в.«Богоматерь с младенцем». Италия. 19 в. Ксилография.«Охотник медведя колет, а собаки грызут». Россия. 1-я пол. 18 в. Раскрашенная ксилография.«Битва у пирамид». Раскрашенная литография. Франция. 1-я четв. 19 в.«Крысиная свадьба». Вьетнам. 20 в. Раскрашенная ксилография.«Гренадёр». Россия. 2-я четв. 18 в. Ксилография.«Кот казанский». Россия. 1-я четв. 18 в. Ксилография.«Филин». Раскрашенная гравюра на меди. Россия. Нач. 19 в.«Христос — добрый пастырь». Германия. 2-я пол. 15 в. Раскрашенная ксилография.«Мартин Лютер на молитве». Германия. 1-я пол. 16 в. Раскрашенная ксилография.«Св. Антоний». Польша. 17 в. Ксилография.

Производство лубка в XIX столетии

Начиная с середины века, в Москве работало 13 крупных литографских типографий, наряду с основной продукцией выпускавших лубочные картинки. К концу столетия виднейшим в области изготовления и распространения этой продукции считалось предприятие И. Сытина, которое производило ежегодно около двух миллионов календарей, полутора миллионов листов с библейскими сюжетами, 900 тысяч картинок со светскими сюжетами. Литография Морозова ежегодно выпускала около 1,4 миллиона лубков, фабрика Голышева — близко 300 тысяч, тираж других производств был поменьше. Самые дешевые листы-простовки продавались за полкопейки, самые дорогие картинки стоили 25 копеек.

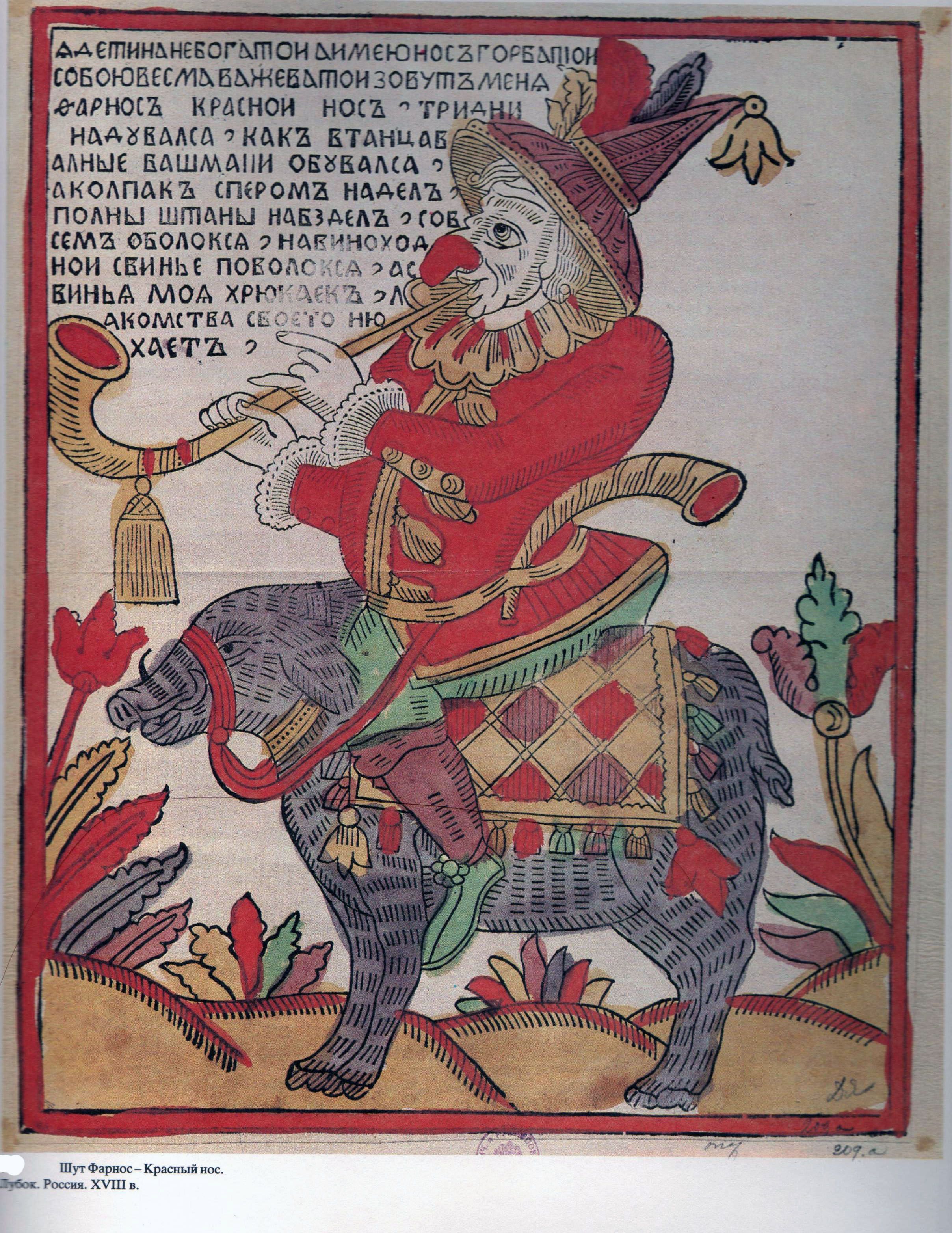

Потешные картинки при Петре

Желая угодить государю, рисовальщики для потешных листов придумывали забавные сюжеты. Например, битву Александра Македонского с индийским царем Пором, в которой греческому античному полководцу придавалось явное портретное сходство с Петром I. Или сюжет черно-белого оттиска про Илью Муромца и Соловья-разбойника, где русский богатырь и обликом, и одеждой соответствовал образу государя, а разбойник в шведской военной форме изображал Карла XII. Некоторые сюжеты русского лубка, возможно, заказывал сам Петр I, как, например, лист, в котором отражены реформаторские предписания государя от 1705 года: русский купец, облаченный в европейскую одежду, готовится обрить бороду.

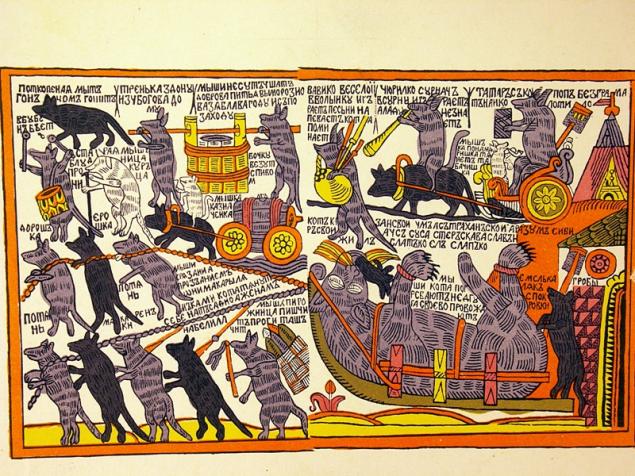

Печатники получали заказы и от противников петровских реформ, правда, содержание крамольных лубков было завуалировано аллегорическими образами. После смерти царя распространился известный лист со сценой похорон мышами кота, где содержалось множество намеков на то, что кот — это покойный государь, а довольные мыши — земли, завоеванные Петром.

Значение слова Лубок по Ефремовой:

Лубок — 1. Пласт или лоскут свежего слоя древесной коры. лыко, луб (2). 2. разг. Изделие из лыка, луба (2). лубочное изделие. 3. разг. Несгибающаяся накладка на место костного перелома.

1. Липовая доска, на которой гравировалась картинка для печатания. 2. Картинки, печатавшиеся с таких досок и отличавшиеся лаконизмом изображения, ясностью и простотой композиции, обобщенностью образов, как род графического искусства (получившего широкое распространение в Российском государстве с XVII в.). лубочная живопись. 3. Литература, издававшаяся с просветительной целью и отличавшаяся примитивностью содержания и оформления. лубочная литература.

Значение слова Лубок по словарю Брокгауза и Ефрона:

Лубок — содранная с дерева кора липы. Л. употребляется или для получения мочала (см. Мочальное производство), или в виде сухого лубка идет на покрышку крыш деревенских строений. Для этой цели предназначают лубки, почему-либо непригодные для сдирки мочала. Их сушат после сдирки все лето в лесу, очищают зимой топором от толстой, растреснувшейся корки, распластывают, для чего приходится распаривать их на огне, сушат после распаривания снова под гнетом и, наконец, обделанными и распрямленными вывозят по зимнему пути из лесу. Толщина лубков колеблется от ½. до 3½. линий, длина от 1½. до 3 арш., ширина бывает около аршина. В. Д.

Примечания

- «Само название этих листов „немецкими“ или „фряжскими“ указывает на их происхождение: они вывозились к нам с Запада» — Забелин И. Е. Домашняя жизнь русских царей — М.: Эксмо, 2008, 448 с. ISBN 978-5-699-13829-6

- Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005 стр. 173—177. ISBN 5-9578-2773-8

- ↑ Народная литература // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Фрязин (иск. франк) — старорусское название выходцев из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев (ср. с современным англичанин и датчанин). Многие известные итальянцы, в основном архитекторы, работавшие в России в XV и XVI веках, носили прозвище „Фрязин“. Подробнее можно прочитать в статье Итальянцы в Московской Руси

- К. И. Коничев «Русский самородок. Повесть о Сытине». Лениздат. 1966.

Литература

- Народная картинка XVII—XIX веков, сб. ст., изд. Дмитрий Буланин, 1996.

- Михаил Никитин. К истории изучения русского лубка// Советское искусствознание. 1986. Вып.20. С.399-419.

- Анатолий Рогов «Кладовая Радости», Москва, изд. Просвещение, 1982.

- Лубок, М., 1968.

- Иванов Е. П. Русский народный лубок. С 90 одноцветными и 13 красочными репродукциями. М.: ИЗОГИЗ, — 1937.

- Лубочные картинки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ровинский Д. А., Русские народные картинки, СПБ, 1881.

- Иван Снегирев Лубочные картинки русского народа в московском мире. Москва. В Университетской тип., 1861.

- Лубок — статья из Большой советской энциклопедии.

Происхождение термина

В конце XVII столетия оттиски с деревянных досок называли немецкими или фряжскими потешными листами по аналогии с эстампами, техника которых пришла в Россию с западных земель. Фрягами издавна звались на Руси представители южной Европы, преимущественно итальянцы, все остальные европейцы именовались немцами. Позднее фряжскими листами называли эстампы с более серьезным содержанием и реалистичным изображением, а традиционным русским лубком — искусство народной графики с упрощенной, ярко расцвеченной графикой и доходчиво емкими образами.

Существует два предположения, почему потешные листы получили название лубочной картинки. Возможно, первые доски для оттисков делались из луба — нижнего слоя коры дерева, чаще всего липы. Из этого же материала изготавливались коробы — вместилища для сыпучих продуктов или домашнего скарба. Их нередко раскрашивали живописными узорами с примитивными изображениями людей и животных. Лубом со временем стали называть доски, предназначенные для работы по ним резцом.

Лубок XX – XXI века

В графическом дизайне рекламных листовок, плакатов, газетных иллюстраций, вывесок начала прошлого века часто применялась лубочная стилистика. Это объясняется тем, что картинки оставались популярнейшим видом информационной продукции для малограмотного сельского и городского населения. Жанр позднее характеризовался искусствоведами как элемент русского модерна.

Лубок оказал влияние на формирование политического и агитационного плаката первой четверти XX века. В конце лета 1914 года было организовано издательское общество «Сегодняшний лубок», задачей которого был выпуск сатирических плакатов и открыток. Меткие короткие тексты писал Владимир Маяковский, работавший над изображениями вместе с художниками Казимиром Малевичем, Ларионовым, Чекрыгиным, Лентуловым, Бурлюковым и Горским. До 1930 годов лубочная графика нередко присутствовала в рекламных плакатах и дизайне. На протяжении столетия стиль применялся в советской карикатуре, иллюстрациях к детской и сатирической карикатуре.

Нельзя назвать русский лубок современным видом изобразительного творчества, пользующимся популярностью. Подобную графику чрезвычайно редко используют для ироничного плаката, дизайна ярмарок или тематических выставок

В этом направлении работает мало художников-иллюстраторов и карикатуристов, но в интернете их яркие остроумные работы на злобу дня привлекают внимание пользователей сети

Появление потешных картинок

Первый печатный станок назывался фряжским станом и был установлен в Придворной (Верхней) типографии на исходе XVII века. Затем появились другие типографии. Доски для печати резались медные. Существует предположение, что русский лубок впервые начали изготавливать профессиональные печатники, устанавливая простейшие станки в своих домах. Жили типографские умельцы в районе современных улиц Стретенки и Лубянки, здесь же, у церковных стен, они продавали потешные фряжские листы, которые сразу стали пользоваться спросом. Именно в этой местности к началу XVIII века лубочные картинки обрели свой характерный стиль. Вскоре появились другие места их распространения, такие как Овощной ряд, а затем Спасский мост.

История

Страница Библии бедных (Biblia Pauperum). Европа. XV век

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» лубок использовался как средство агитации (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времён Великой французской революции).

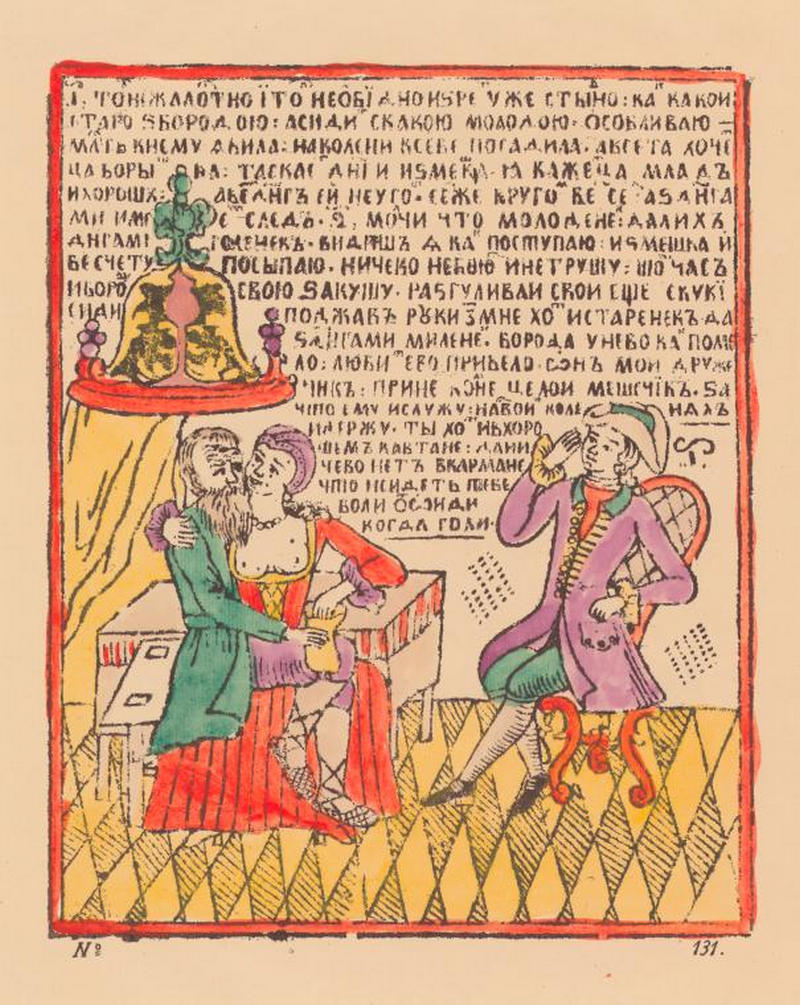

В Германии фабрики по производству картинок находились в Кёльне, Мюнхене, Нойруппине; во Франции — в городе Труа. В Европе широко распространены книжки и картинки непристойного содержания, например, «Картина супружеской любви» (фр. Tableau de l’amur conjual). В Россию «соблазнительные и безнравственные картинки» завозились из Франции и Голландии.

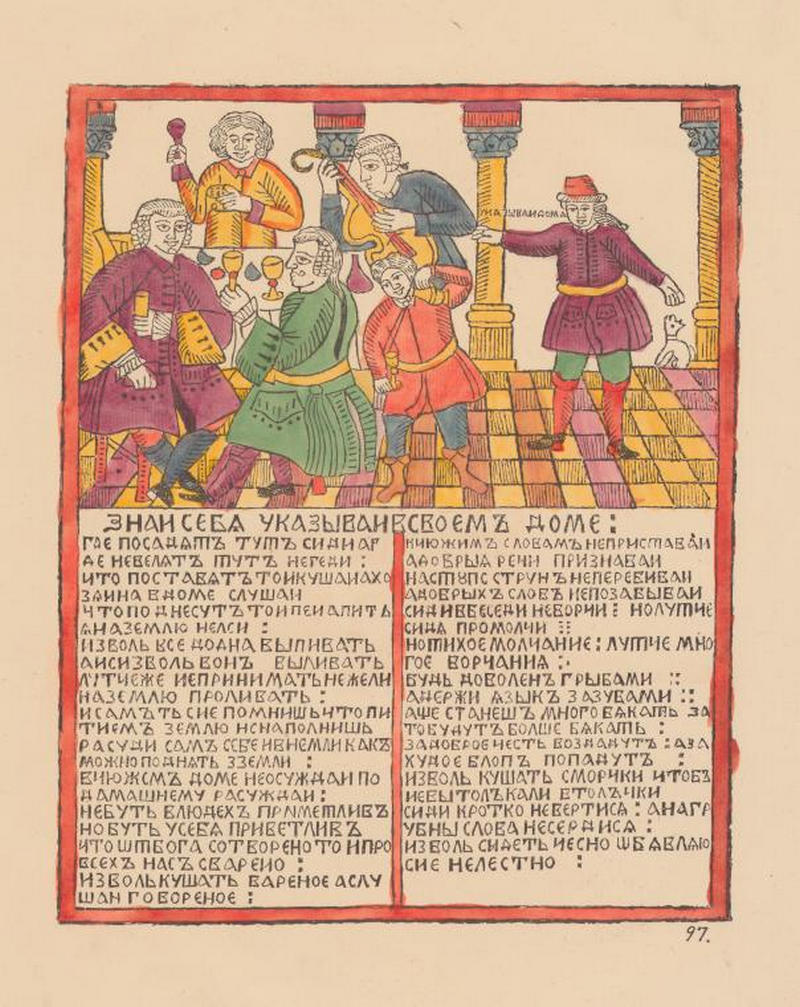

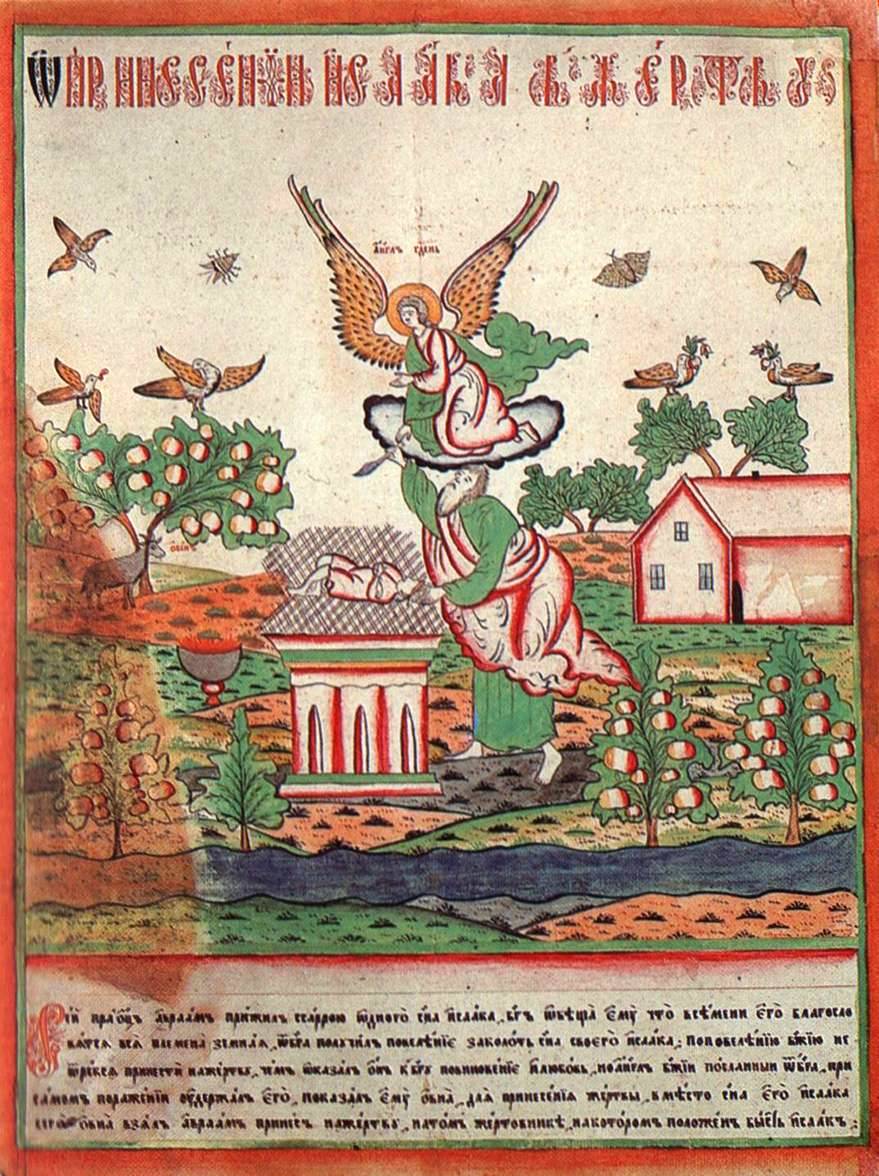

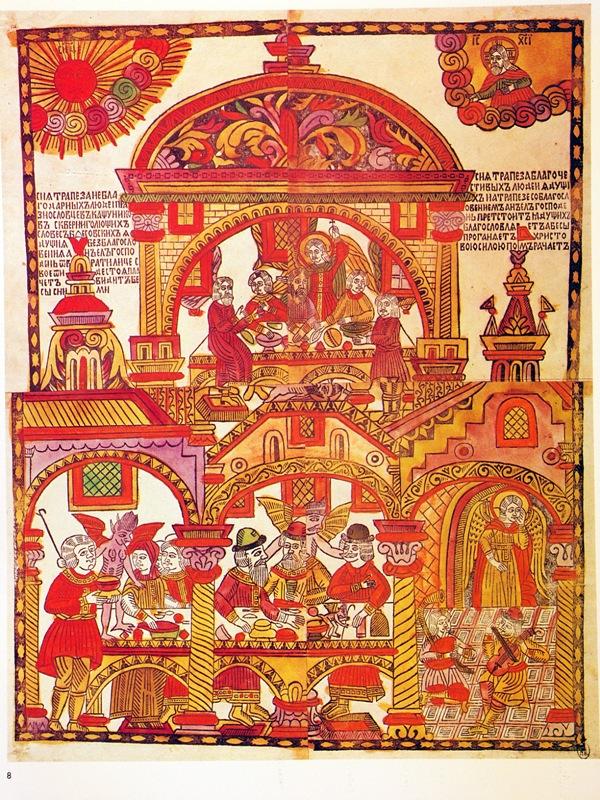

Русский лубок XVIII века отличается выдержанной композиционностью.

Восточный лубок (Китай, Индия) отличается яркой красочностью.

В конце XIX века лубок возродился в виде комиксов.

История

Страница Библии бедных (Biblia Pauperum). Европа. XV век

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» лубок использовался как средство агитации (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времён Великой французской революции).

В Германии фабрики по производству картинок находились в Кёльне, Мюнхене, Нойруппине; во Франции — в городе Труа. В Европе широко распространены книжки и картинки непристойного содержания, например, «Tableau de l’amur conjual» (Картина супружеской любви). В Россию «соблазнительные и безнравственные картинки» завозились из Франции и Голландии.

Русский лубок XVIII века отличается выдержанной композиционностью.

Восточный лубок (Китай, Индия) отличается яркой красочностью.

В конце XIX века лубок возродился в виде комиксов.

Литература

- Лубок // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 487—488 — 1596 с. — ISBN 5-93264-026-Х.

- Народная картинка XVII—XIX веков, сб. ст., изд. Дмитрий Буланин, 1996.

- Михаил Никитин. К истории изучения русского лубка// Советское искусствознание. 1986. Вып.20. С.399-419.

- Анатолий Рогов «Кладовая Радости», Москва, изд. Просвещение, 1982.

- Лубок, М., 1968.

- Иванов Е. П. Русский народный лубок. С 90 одноцветными и 13 красочными репродукциями. М.: ИЗОГИЗ, — 1937.

- Лубочные картинки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ровинский Д. А., Русские народные картинки, СПБ, 1881.

- Иван Снегирев Лубочные картинки русского народа в московском мире. Москва. В Университетской тип., 1861.

- Лубок — статья из Большой советской энциклопедии.

История

Страница Библии бедных (Biblia Pauperum). Европа. XV век

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» лубок использовался как средство агитации (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времён Великой французской революции).

В Германии фабрики по производству картинок находились в Кёльне, Мюнхене, Нойруппине; во Франции — в городе Труа. В Европе широко распространены книжки и картинки непристойного содержания, например, «Tableau de l’amur conjual» (Картина супружеской любви). В Россию «соблазнительные и безнравственные картинки» завозились из Франции и Голландии.

Русский лубок XVIII века отличается выдержанной композиционностью.

Восточный лубок (Китай, Индия) отличается яркой красочностью.

В конце XIX века лубок возродился в виде комиксов.

Тематика

Лубочными сюжетами XVII века служили летописи, устные и рукописные сказания, былины. К середине XVIII столетия популярным стал русский рисованный лубок с изображениями скоморохов, шутов, дворянского быта, придворной моды. Возникло множество сатирических листов. В 30 – 40 годы самым популярным содержанием лубков было изображение народных городских гуляний, празднеств, развлечений, кулачных боев, ярмарок. Некоторые листы содержали по несколько тематических картинок, например, лубок «Встреча и проводы Масленицы» состоял из 27 рисунков, изображавших потехи москвичей разных районов города. Со второй половины столетия распространились перерисовки с немецких и французских календарей, альманахов.

С начала XIX века в лубочных картинках появляются литературные сюжеты произведений Гете, Шатобриана, Франсуа Рене, других популярных в то время писателей. С 1820 годов в моду входит русский стиль, который в печати выразился в деревенской тематике. За счет крестьян возрос и спрос на лубочные картинки. Популярными оставались темы духовно-религиозного, военно-патриотического содержания, портреты царской семьи, иллюстрации с цитатами к сказкам, песням, басням, поговоркам.

Техника выполнения

Каждый этап работы над русским лубком имел свое название и выполнялся разными мастерами.

- Вначале контурный рисунок создавался на бумаге, на подготовленную доску его карандашом наносили знаменщики. Такой процесс назывался знаменованием.

- Затем к работе приступали резчики. Острыми инструментами они делали углубления, оставляя тонкие стенки по контуру рисунка. Эта деликатная кропотливая работа требовала особой квалификации. Готовые для оттисков доски-основы продавали заводчику. Первые лубочники-граверы по дереву, а затем и по меди, жили в Измайлово, деревне под Москвой.

- Доска смазывалась темной краской и с наложенным на нее листом дешевой серой бумаги помещалась под пресс. Тонкие стенки с доски оставляли черный контурный рисунок, а места вырезанных углублений сохраняли бумагу неокрашенной. Такие листы назывались простовками.

- Картины с контурными оттисками отвозили цветальщикам — деревенским артельщикам, занимавшимся раскраской картин-простовок. Эту работу выполняли женщины, часто дети. Каждый из них расписывал до тысячи листов в неделю. Краски артельщики делали сами. Малиновый цвет получался из вареного сандала с добавкой квасцов, голубой колер давал лазурит, различные прозрачные тона извлекались из обработанных растений и древесной коры. В XVIII веке с появлением литографии профессия цветальщиков почти исчезла.

По причине износа доски часто копировались, это называлось переводом. Изначально доску резали из липы, затем стали использовать грушу и клен.

Примечания

- Лубок // Большой Энциклопедический словарь (рус.). — 2000. // Большой Энциклопедический словарь. 2000.

- «Само название этих листов „немецкими“ или „фряжскими“ указывает на их происхождение: они вывозились к нам с Запада» — Забелин И. Е. Домашняя жизнь русских царей — М.: Эксмо, 2008, 448 с. ISBN 978-5-699-13829-6

- Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005 стр. 173—177. ISBN 5-9578-2773-8

- ↑ Народная литература // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- К. И. Коничев «Русский самородок. Повесть о Сытине». Лениздат. 1966.

- . Л.Ф.Гарин. «Художник и карты». (Панорама искусств. Вып. 11: М.: Советский художник, 1988). Дата обращения 3 апреля 2016.

- Фрязин (иск. франк) — старорусское название выходцев из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев (ср. с современным англичанин и датчанин). Многие известные итальянцы, в основном архитекторы, работавшие в России в XV и XVI веках, носили прозвище „Фрязин“. Подробнее можно прочитать в статье Итальянцы в Московской Руси

Русские лубки 17 в.

В Российском государстве первые лубки (бытовавшие как произведения анонимных авторов) печатались в начале 17 в. в типографии Киево-Печерской лавры. Мастера резали вручную и картинку, и текст на гладко-струганной, шлифованной липовой доске, оставляя выпуклым текст и линии рисунка. Далее особой кожаной подушкой – мацой – на рисунок наносили черную краску из смеси жженого сена, сажи и вареного льняного масла. Поверх доски накладывали лист влажной бумаги и все вместе зажимали в пресс типографского стана. Полученный оттиск затем раскрашивался от руки в один или несколько цветов (этот вид работы, часто поручавшийся женщинам, в некоторых областях именовался «мазней по носам» – раскраской с учетом контуров).

Самым ранним лубочным изображением, найденным в восточно-славянском регионе, считается икона Успение Богородицы 1614–1624, первый московский лубок из хранящихся ныне в коллекциях конца 17 в.

В Москве распространение лубочных картинок началось с царского двора. В 1635 для 7-летнего царевича Алексея Михайловича в Овощном ряду на Красной площади были куплены так называемые «печатные листы», после чего мода на них пришла в боярские хоромы, а оттуда – в средние и низшие слои горожан, где лубок обрел признание и популярность примерно к 1660-м.

Среди основных жанров лубочных листов вначале бытовал лишь религиозный. На волне начавшегося раскола русской православной церкви на старообрядцев и никониан обе противоборствующие стороны стали печатать свои листы и свои бумажные иконы. Изображения святых на бумажных листах продавали в изобилии у Спасских ворот Кремля и в Овощном ряду московского торга. В 1674 патриарх Иоаким в специальном указе о людях, что «резав на досках, печатают на бумаге листы святых икон изображения… которые ни малого подобия первообразных лиц не имеют, токомо укор и бесчестие наносят», запретил производство лубочных листов «не для почитания образов святых, но для пригожества». При это он повелел, «чтобы на бумажных листах икон святых не печатали, в рядах не продавали». Однако к тому времени недалеко от Красной площади, на углу Сретенки и совр. Рождественского бульвара была уже основана Печатная слобода, где жили не только печатники, но резчики лубочных картинок. Название этого ремесла даже дало название одной из центральных улиц Москвы – Лубянке, а также соседней с нею площади. Позже районы расселения мастеров лубочного дела умножились, подмосковная церковь, ныне стоящая в черте города, – «Успение в Печатниках» сохранила название производства (как и «Троица в Листах» в составе архитектурного ансамбля Сретенского монастыря).

Среди художников, трудившихся над изготовлением гравировальных основ для этих лубков, были знаменитые мастера киевско-львовской типографской школы 17 в. – Памва Берында, Леонтий Земка, Василий Корень, иеромонах Илия. Печатные оттиски их произведений раскрашивались от руки в четыре цвета: красный, лиловый, желтый, зеленый. Тематически все лубки, созданные ими, были религиозного содержания, однако библейские герои нередко изображались на них в русской народной одежде (как пашущий землю Каин на лубке Василия Кореня).

Постепенно среди лубочных картинок, помимо религиозных сюжетов (сцен из житий святых и Евангелия), появляются иллюстрации к русским сказкам, былинам, переводным рыцарским романам (о Бове Королевиче, Еруслане Лазаревиче), историческим сказаниям (об основании Москвы, о Куликовской битве).

Благодаря таким печатным «потешным листам» сегодня реконструируются детали крестьянского труда и быта допетровского времени («Старик Агафон лапти плетет, а жена его Арина нитки прядет»), сцены пахоты, жатвы, заготовки леса, выпечки блинов, ритуалов семейного цикла – рождений, свадеб, похорон. Благодаря им история повседневной русской жизни наполнилась реальными изображениями бытовой утвари и обстановки изб. Этнографы до сих пор используют эти источники, восстанавливая утраченные сценарии народных гуляний, хороводов, ярмарочных действ, детали и инструментарий ритуалов (например, гаданий). Некоторые образы русских лубочных картинок 17 в. надолго вошли в обиход, в том числе образ «лестницы жизни», на которой каждое десятилетие соответствует определенной «ступени» («Первая ступень сей жизни проходить въ безпечной игре…»).

При этом очевидные недостатки ранних лубков – отсутствие пространственной перспективы, их наивность восполнялись точностью графического силуэта, уравновешенностью композиции, лаконичностью и максимальной простотой изображаемого.