Последствия интерстициальной пневмонии

Несвоевременное лечение или неверная постановка диагноза способна вызвать тяжелые, неприятные осложнения. Среди них фиброз легких, который провоцирует преобразования легочной ткани различного качества.

Высока вероятность развития рака легких. Следующей патологией осложнения выступает сердечнососудистая недостаточность, спровоцированная общими нарушениями основных функций организма. Дыхательная система играет большую роль в основных регуляционных процессах. Сбой газообмена незамедлительно вызывает болезнь гомеостаза, требующую тщательного, чуткого лечения.

Современное ведение интерстициальной пневмонии не может спасти многих пациентов. От 50 до 70% больных погибают. 35% имеют шансы пережить порог в 10 лет, наступает стадия ремиссии. Вероятность возвращения болезни снижается. В остальных случаях летальный исход наступает после 5 лет течения недуга.

Сопровождающаяся сердечнососудистыми отклонениями патология сокращает длительность жизни, пациент проживает менее 3-х лет.

Для исключения стойкого преобразовательного процесса в легких необходимо своевременно посещать специалиста, применять полным курсом назначенное лечение, придерживаться оздоровительных рекомендаций.

Диагностика

Диагноз интерстициальной пневмонии ставят по жалобам пациента, данным анамнеза (истории течения) патологии, результатам дополнительных методов исследования (физикальных, инструментальных, лабораторных).

Из анамнеза выясняют у больного следующее:

- что предшествовало возникновению симптоматики;

- не контактировал ли пациент с больными, имеющими инфекционные патологии;

- какова была динамика болезни.

При физикальном обследовании выявляют следующие нарушения:

- при общем осмотре – общее состояние больного зависит от степени поражения легких. Кожные покровы и видимые слизистые бледного оттенка, при прогрессировании патологии становятся цианотичными (синюшными). В случае развития хронических форм может наблюдаться потеря массы тела;

- при местном осмотре – дыхание пациента учащенное и поверхностное. При хроническом течении могут наблюдаться симптомы «барабанных палочек» (конечные фаланги пальцев кистей утолщены) и «часовых стекол» (ногтевые пластины пальцев кисти выпуклые);

- при пальпации (прощупывании) – обнаруживают ослабление голосового дрожания (так называют мелкое сотрясение грудной клетки при произношении больным звуков – его оценивают, положив ладони на грудную стенку обследуемого);

- при перкуссии (простукивании) – в случае развития обширного процесса перкуторный звук притуплен;

- при аускультации (прослушивании фонендоскопом) – выслушивается жесткое везикулярное дыхание, определяются разнокалиберные влажные хрипы на всей протяженности легочной ткани. Также слышна крепитация – звуки, словно шуршат целлофаном.

Инструментальные методы, привлекаемые в диагностике патологии, это:

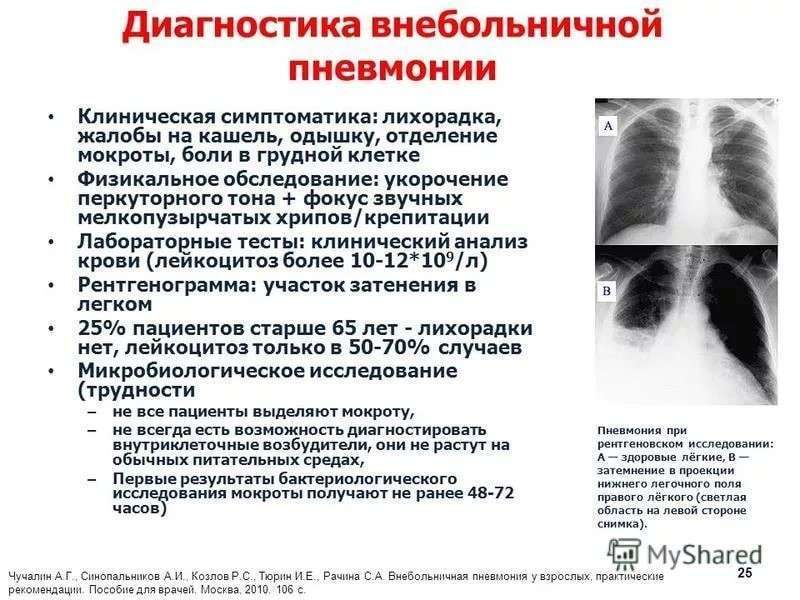

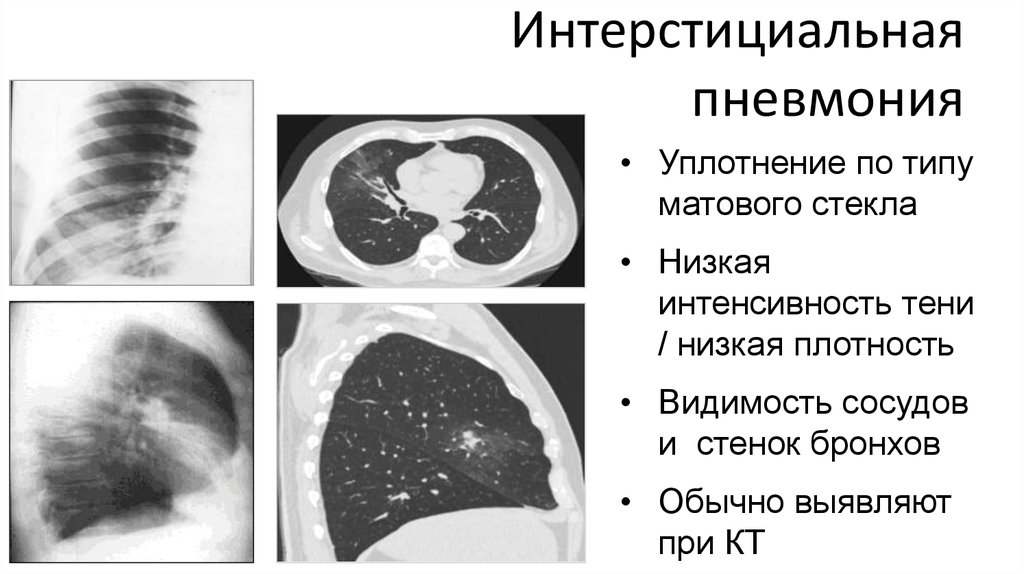

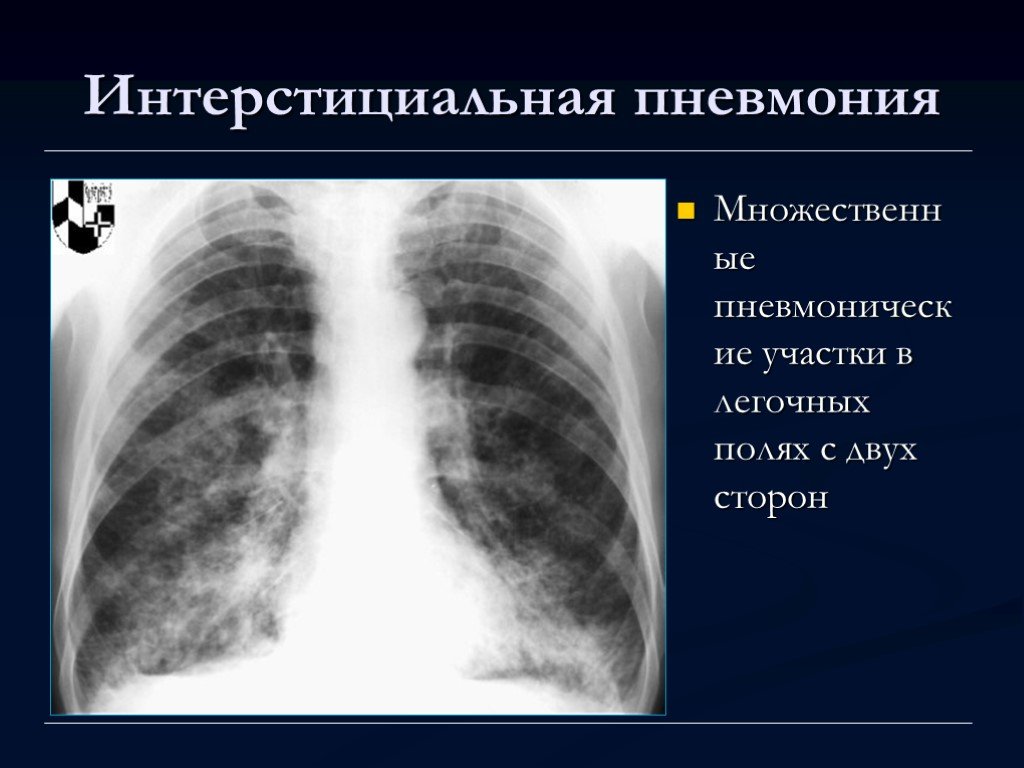

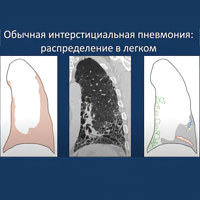

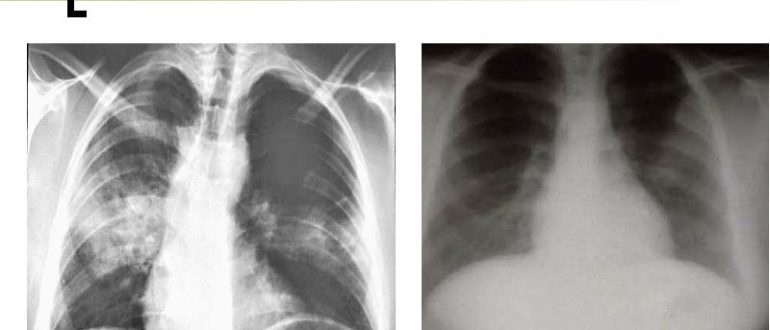

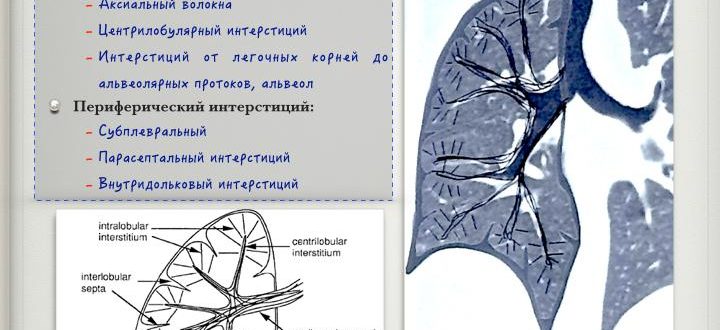

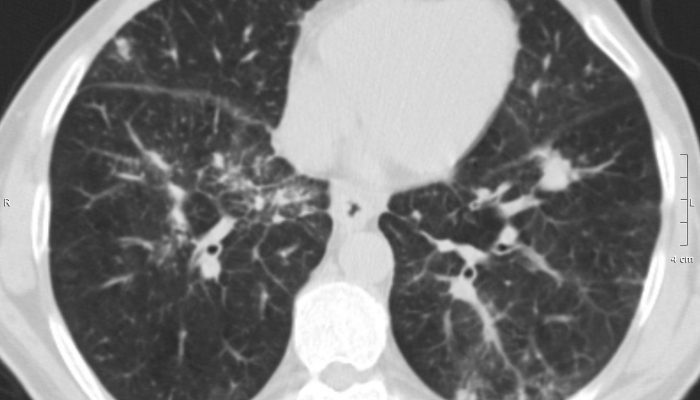

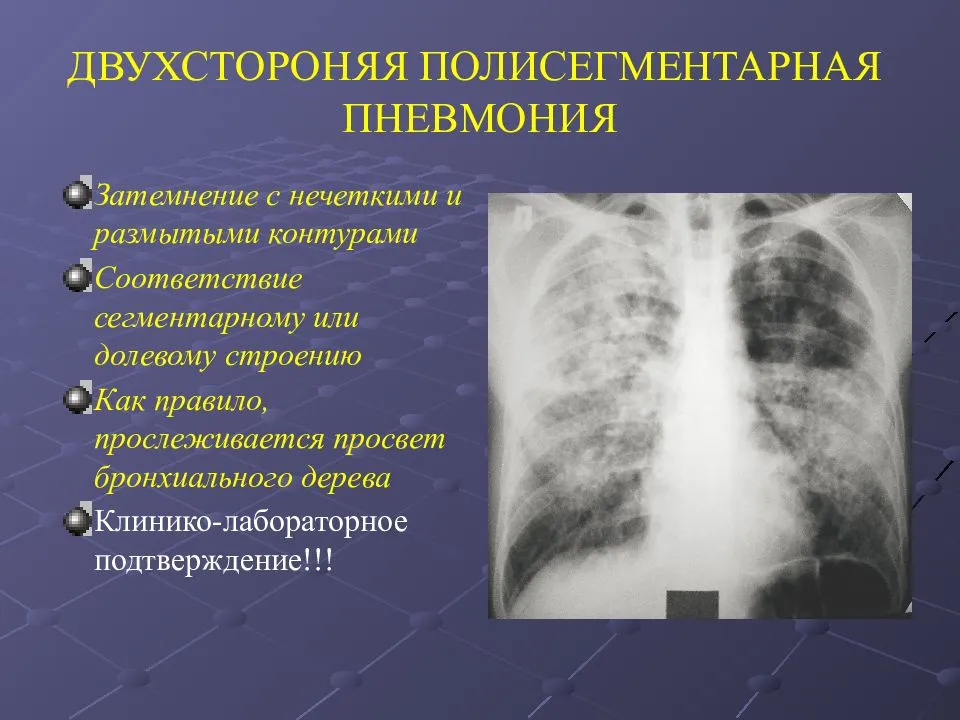

- рентгенография органов грудной клетки – на рентгенологических снимках обнаруживают утолщения между долями и внутри них, которые соответствуют распространению соединительной ткани легких;

- рентгеноскопия органов грудной клетки – осмотр проводится непосредственно на экране рентгенологической установки, при этом можно оценить не только строение легких, но и их способность к расправлению;

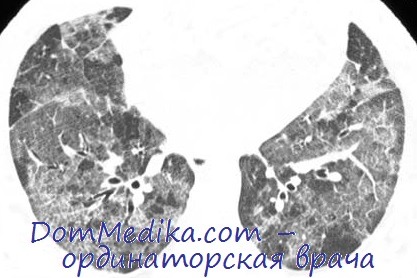

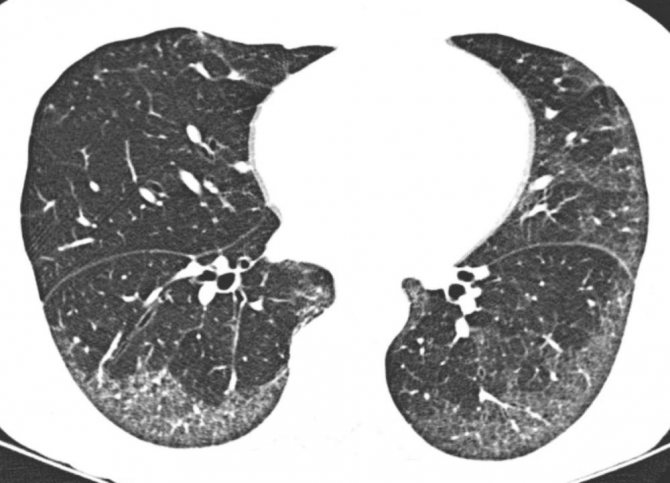

- компьютерные методы – дают более точное представление, чем рентгенография, про воспаление в соединительной ткани легких. Используются компьютерная томография (КТ) и ее усовершенствованный вариант – мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ);

- спирометрия (дыхательные пробы) – пациент выполняет серию вдохов и выдохов, задерживает дыхание, объем задействованного воздуха измеряют, делают вывод про степень дыхательной недостаточности;

- сцинтиграфия (радиоизотопное исследование) – больному с подозрением на интерстициальную пневмонию внутривенно вводят фармпрепарат с «прикрепленными» радиоизотопами, они с током крови поступают в интерстициальную ткань легких и при томографии создают разноцветное изображение. По характеристикам такого изображения делают выводы про нарушения со стороны интерстиция;

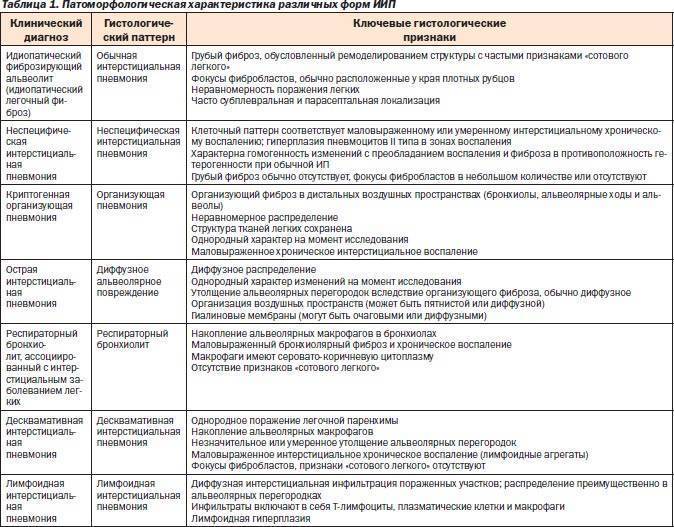

- биопсия – длинной тонкой иглой, проколов грудную стенку и плевру, делают забор легочной ткани. После изучения макроскопических характеристик тканей (цвета, консистенции, структуры, видимой глазу) изъятые ткани отправляют в лабораторию для изучения под микроскопом;

- плевральная пункция – ее делают при подозрении скопления экссудата в плевральной полости. Делают прокол грудной стенки и плевры тонкой длинной иглой, если имеется реактивный выпот, то его отсасывают и исследуют под микроскопом.

Из лабораторных методов в диагностике описываемого заболевания используют такие, как:

- общий анализ крови – обнаруживают увеличение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) со смещением лейкоцитарной формулы влево (при выраженном патологическом процессе), а также увеличение СОЭ;

- биохимический анализ крови – выявляют повышенное количество C-реактивного белка, что сигнализирует про наличие воспалительного процесса;

- бактериоскопическое исследование – под микроскопом изучают мокроту, в ней выявляют и идентифицируют возбудителя, который вызвал описываемую патологию;

- бактериологическое исследование – проводят посев мокроты и пунктата на питательные среды, ожидают рост колонии, по их характеристикам (размеру, цвету и так далее) идентифицируют вид инфекционного агента. Метод также используют для определения, к каким антибактериальным препаратам является чувствительным возбудитель – их и назначают затем в лечении интерстициальной пневмонии;

- микроскопия пунктата – в нем выявляют лейкоциты и слущенные клетки покровного слоя плевры;

- гистологическое исследование – под микроскопом изучают тканевую структуру биоптата, в них обнаруживают воспаленные элементы соединительной ткани;

- цитологическое исследование – под микроскопом изучают клеточную структуру биоптата.

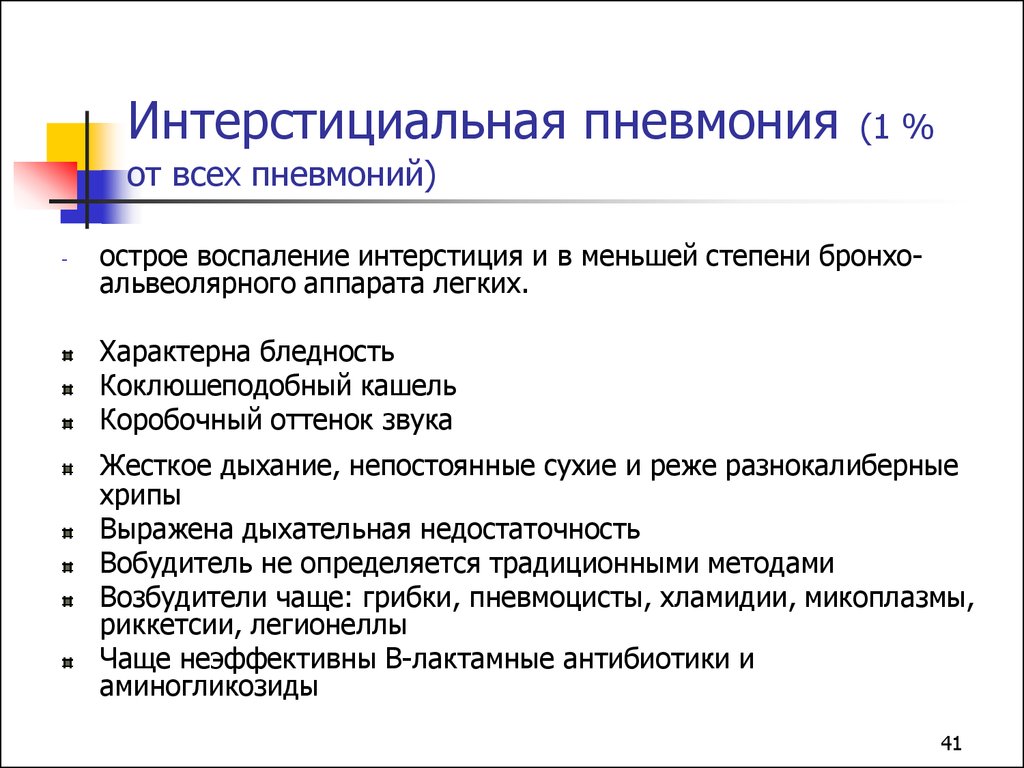

Симптомы интерстициальной пневмонии

Симптомокомплекс болезни интерстициальная пневмония включает общие признаки, объединяющие все типы:

• кашель – зачастую сухой приступообразного характера, непродуктивный, иногда со скудно отходимой слизистой или слизисто-гнойной мокротой;

• одышка – присуща у всех возрастных групп и не зависит от тяжести течения, но имеет разную степень выраженности и присоединении синюшности кожи на этом фоне;

• загруднинные боли и чувство нехватки воздуха, особенно в ночной период (особо пугает малышей и опасно именно в детском возрасте);

• симптомы общей слабости и недомогания, гипертермические явления или отсутствие таковых, ломота в мышцах и суставах, легочная гипертензия;

• при развитии интерстициальной пневмонии происходит быстрая потеря веса и резкое похудание.

Подразделяется симптоматика на формы течения:

— Хронические симптомы интерстициальной пневмонии неспецифичны, развитие их длится в течении многих месяцев: утомительный сухой кашель; учащенное дыхание; одышка; лихорадка; потеря аппетита; слабость.

— Острые симптомы ярко выражены и молниеносно развиваются, маскируясь под грипп: дискомфорт в мышцах, боль в горле, головокружение, изнуряющая усталость.

Каждый из подвидов группы интерстициальная пневмония имеет свою симптоматику и клиничеси разворачивающуюся картину, которая характеризуется следующим образом:

• Легочный фиброз — это заболевание, связанное с трудовой деятельностью человека, чаще встречается у работников птицефабрик, рабочих контактирующих с древесиной и асбестом, строительной пылью. Симптомокомплекс представлен: боль в груди, усиливающаяся при глубоком вдохе; снижение веса; суставная ломота; гипертермический синдром; ногтевые фаланги приобретают вид «барабанных палочек; цианотические проявления; легочное сердце, набухание шейных вен.

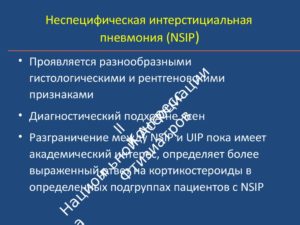

• Неспецифическая интерстициальная пневмония – чаще беспричинный дебют болезни после 40 лет. Симптомы: субфебрилитет; гриппозная симптоматика; нервное истощение. Хорошо поддается излечению и характер носит очаговый.

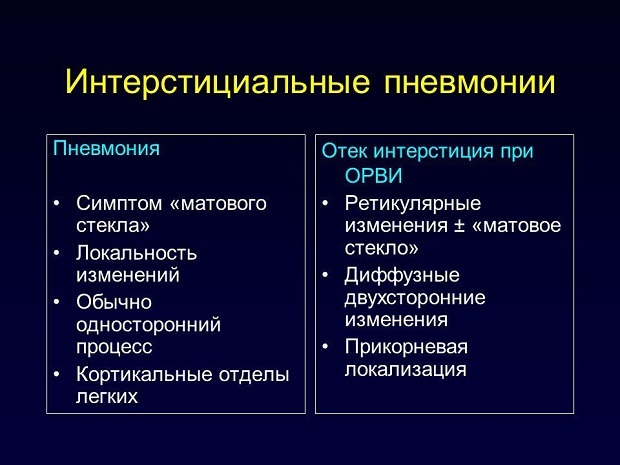

• Десквамативная пневмония – это подвид хронически-затяжного процесса и более 90% случаев спровоцировано курением. Развивается очень медленно, без каких-либо проявлений. Определяется зачастую случайно при компьютерной томографии или на рентген-снимке («матовое стекло»).

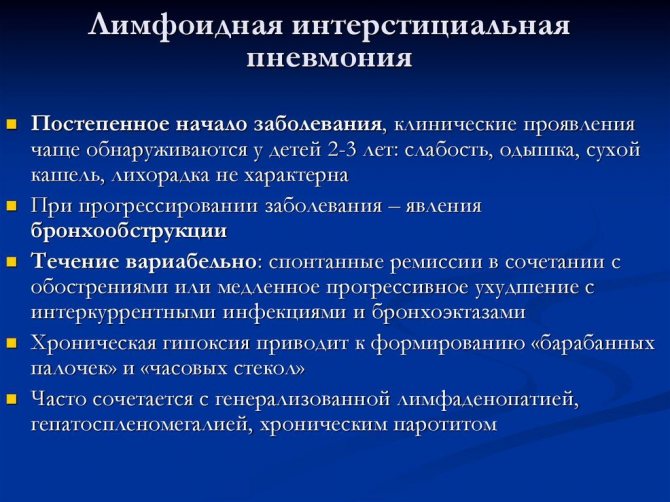

• Лимфоидная пневмония – тяжелая форма с высоким уровнем летальности — в 50% случаев. В основном болеют люди старше 50 лет.

Специфика лечения

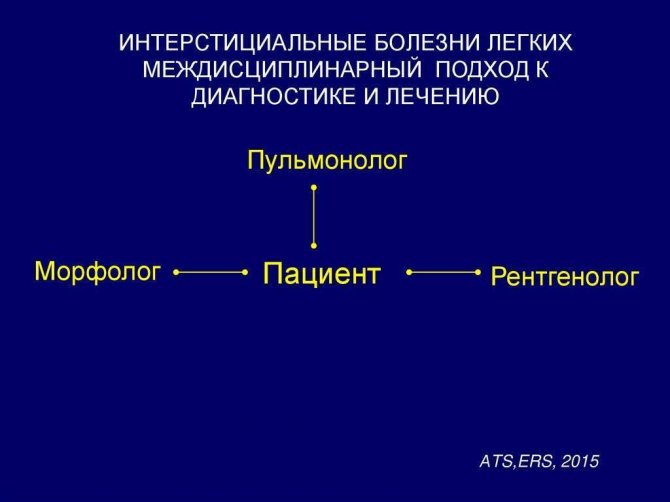

Интерстициальная пневмония — патология пульмонологического профиля. При необходимости биопсии требуется консультация хирурга. Часто возникает потребность в дополнительном обследовании онкологом и эндокринологом для проведения дифференциальной диагностики. При уточнении этиологии и причин требуется сотрудничество с патоморфологом и рентгенологом. Чем полнее будет проведено обследование, тем легче подобрать нужные препараты и терапевтические схемы.

Интерстициальная пневмония респираторной и десквамативной форм легко излечивается: иногда достаточно отказа от курения. Криптогенная форма лечится в основном антибиотиками и только тяжелые случаи требуют специфических методов.

Интерстициальная пневмония у взрослых требует специфической терапии гормональными противовоспалительными препаратами (кортикостероидами), цитостатиками и, при необходимости, системными антибиотиками группы макролидов. Хорошо себя зарекомендовала схема комплексного лечения с использованием двух групп препаратов одновременно, например, преднизолон и циклофосфамид. Но при выраженных побочных эффектах и риске присоединения вторичной инфекции кортикостероиды следует отменить или тщательно корректировать дозы.

Считается перспективным применение антиоксидантов для замедления прогрессирования деформации и замещения тканей, особенно токоферола и липоевой кислоты, эффективность которых доказана во многих случаях. Кроме этого, применение антиоксидантов позволяет снизить интенсивность побочных эффектов кортикостероидов.

Интерстициальная пневмония требует длительного лечения. Сроки зависят от формы и тяжести заболевания — от трех месяцев до нескольких лет. В процессе лечения динамику болезни оценивают по трем признакам:

- одышка и кашель;

- рентгенологические показатели;

- клиническая картина газообмена крови.

Если хотя бы один из показателей имеет тенденцию к улучшению, можно говорить об эффективной терапии. Отсутствие динамики говорит о стабилизации состояния больного. При неэффективности выбранных препаратов и в результате склероза тканей легкого требуется оксигенотерапия — это не способствует излечению, но может продлить жизнь пациенту.

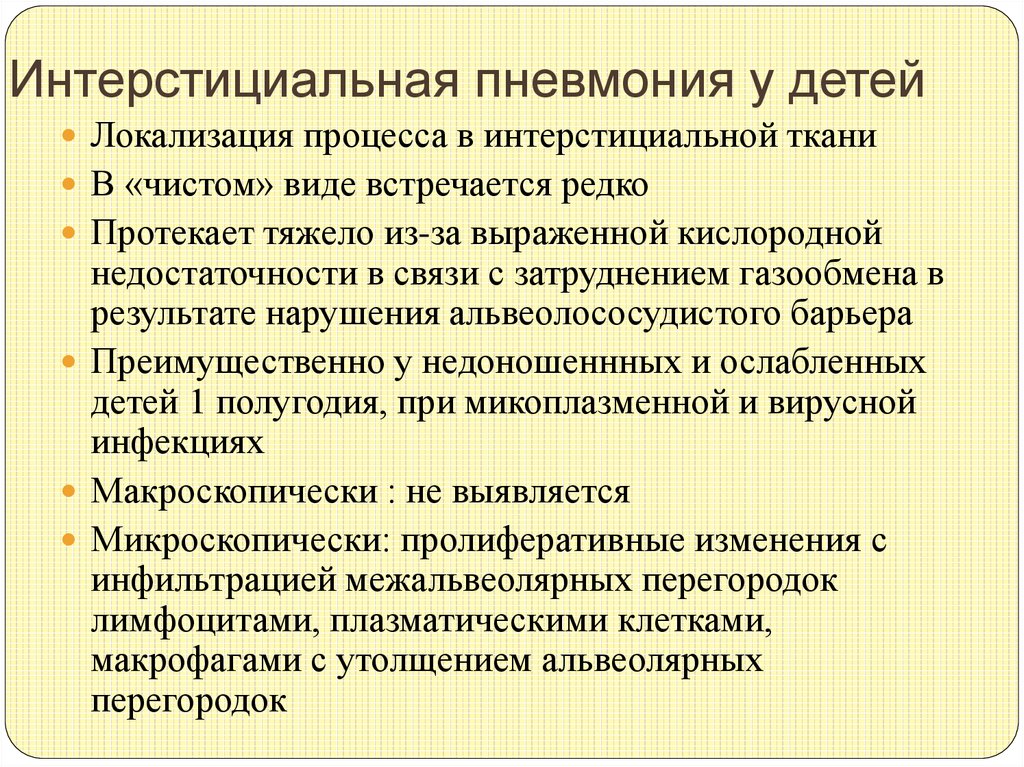

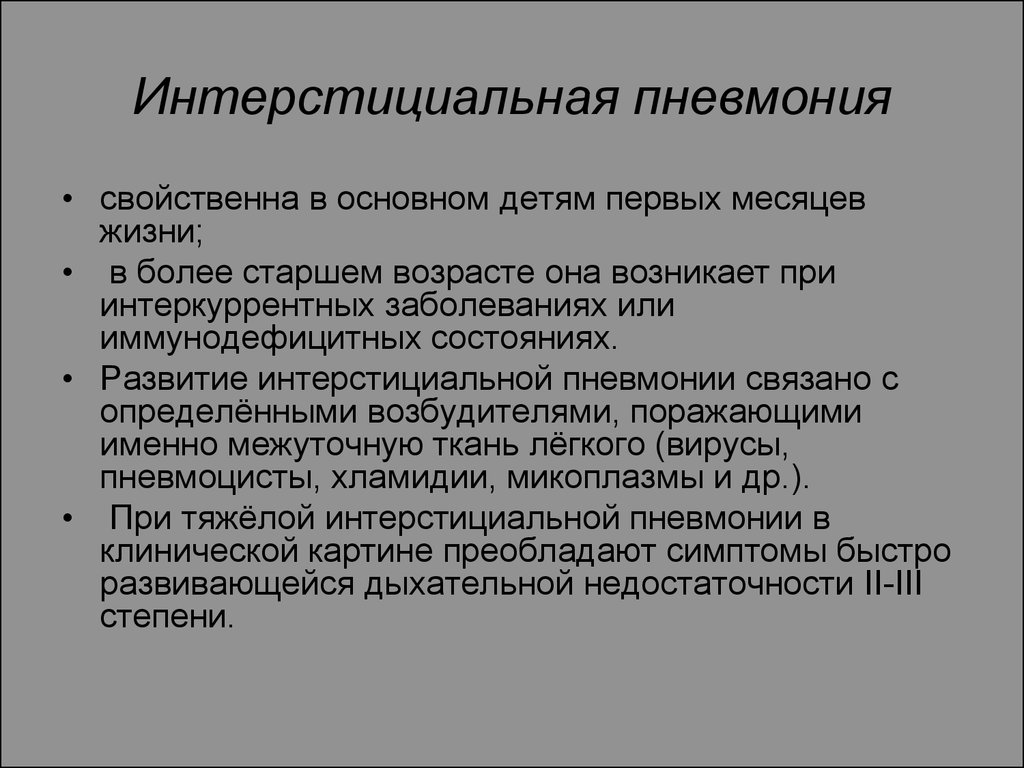

Если интерстициальная пневмония развивается у детей, то требуется обязательная госпитализация из-за необходимости ингаляционной кислородной терапии. Антибиотики и противовоспалительные препараты подбираются на основании бактериологических анализов. Также проводится симптоматическая терапия и физиотерапия.

«Как правило, эти все пневмонии начинаются на пятый−шестой день после инфицирования»

Ирина Волынец, главный внештатный пульмонолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая пульмонологическим отделением 2-й городской клинической больницы столицы

— Какие особенности пневмонии у пациентов с подтвержденным коронавирусом?

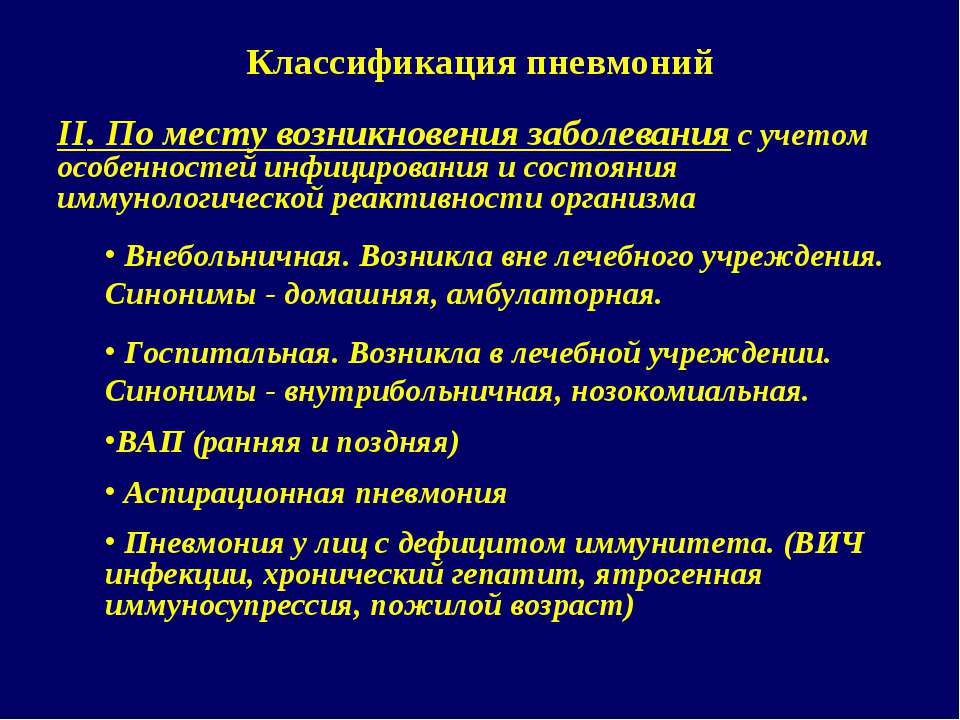

— Мы уже давно работаем с вирусно-бактериальными пневмониями, и они встречаются ежегодно. Пневмотропных вирусов, способных вызвать пневмонию, много, и COVID-19 пополнил этот перечень.

Пневмония может возникать в любые сроки инфицирования, как в первые дни — это вирусная пневмония, на пятый-шестой день — вирусно-бактериальная, через две недели — бактериальная. Но чаще пневмония возникает на пятый-шестой день.

Степень тяжести, распространенность процесса зависят от состояния иммунной системы, количества полученных вирусов или вирусной нагрузки, а также генетических факторов.

Пневмония при коронавирусе похожа на все другие вирусные пневмонии. Это интерстициальная пневмония, и какой-то морфологической особенности у нее нет. Она протекает наподобие пневмонии при Н1N1 (свином гриппе. — Прим. TUT.BY): та же картина в легких. Это двухсторонние пневмонии, которые поражают интерстиций (альвеолы представляют собой воздушные мешочки, между каждым — межальвеолярная перегородка, которая состоит из двух слоев тонкого плоского эпителия, а между этими двумя слоями есть капилляры, эластические и ретикулярные волокна, а также межклеточное вещество и клетки соединительной ткани. Капилляры и соединительная ткань образуют интерстиций. В интерстиции межальвеолярных перегородок — самая богатая капиллярная сеть во всем организме. — Прим. TUT.BY)

Вирусный агент внедряется в слизистую верхних дыхательных путей и повреждает ее. Она становится проницаемой для бактерий, а у нас во рту их много. И если слизистая повреждена, то бактерии могут хорошо внедриться, потому что для них вся почва подготовлена

Важно, сколько вируса человек получил: если много, то иммунитет может не справиться

— То есть коронавирусная пневмония такая же, как и другие вирусные пневмонии?

— В принципе да, она такая же, единственное, что мы раньше не сталкивались с этой коронавирусной инфекцией и еще не накопился опыт. Но то, что мы видим у себя в клинике, — пневмонии в основном нетяжелые. Но заболевание чаще протекает тяжело у пожилых людей с массой сопутствующих заболеваний.

Лечебный процесс

Лечение патологии противовоспалительное, иммуносупрессивное. Проводится оно гормональными препаратами — кортикостероидами и химиотерапевтическими средствами — цитостатиками. Для повышения эффективности этиотропной терапии и устранения неприятных проявлений болезни показано симптоматическое лечение.

Основная цель лечебных мероприятий и задача лечащего врача – замедление патологического процесса. Комплекс медикаментозных и физиотерапевтических процедур позволяет улучшить общее состояние пациента и предупредить развитие осложнений.

- Больным назначают высокие дозы «Преднизолона» в сочетании с «Циклоспорином», «Метотрексатом» и тщательным наблюдением за работой внутренних органов. Проводится длительный курс гормонотерапии и химиотерапии – от 3 до 6 месяцев или до года.

- Антибиотикотерапия показана при инфекционной этиологии процесса — пенициллины «Амоксициллин», «Аугментин», цефалоспорины «Цефотаксим», Цефтриаксон», макролиды «Сумамед», «Клацид».

- Пробиотики для поддержания нормальной микрофлоры кишечника – «Линекс», «Бифидумбактерин», «Бифиформ».

- Антифиброзные препараты препятствуют замещению легочной ткани соединительнотканными волокнами – “D-пеницилламин”, “Колхицин”, “Интерферон”.

- Муколитики, разжижающие и выводящие мокроту – «Амброксол», «Флюдитек», «Бронхолитин».

- Бронхолитики, расширяющие просвет бронхов и устраняющие бронхоспазм – «Сальбутамол», «Беродуал», «Пульмикорт».

- Жаропонижающие препараты показаны при лихорадке – «Ибуклин», «Нурофен», «Парацетамол».

- Препараты, влияющие на функциональную активность эндотелия – антиагреганты, ангиопротекторы и антиоксиданты: «Актовегин», «Трентал», «Пентоксифиллин».

- Поливитаминные комплексы, ускоряющие процессы выздоровления и восстановления организма.

Пациенты с острой формой пневмонии нуждаются в поддержании дыхательной функции с помощью оксигенотерапии и ИВЛ. Физиотерапия улучшает общее состояние больного и ускоряет регенерационные процессы. Наиболее эффективными при пневмонии являются следующие процедуры: ингаляции, дециметровая терапия, УВЧ-терапия, дренажный массаж, ЛФК. Кислородотерапия повышает выносливость организма при незначительных физических нагрузках, но никак не влияет на продолжительность жизни. Трансплантационные операции показаны при формировании «сотового легкого».

Прогноз интерстициальной пневмонии неоднозначный. Он зависит от формы заболевания и степени фиброзного поражения легочной ткани. Отказ от курения – обязательное условие при лечении патологии. Если соблюдать все врачебные предписания, наступает длительная ремиссия. При наличии сопутствующих патологий – пневмосклероза, дыхательной недостаточности и кардиоваскулярных расстройств продолжительность жизни редко превышает 3-5 лет. Заболевание отличается тяжелым течением и высокими показателями смертности. В редких случаях удается достичь стойкого клинического выздоровления. Наиболее опасной является острая форма патологии, характеризующаяся стремительным ухудшением дыхательной функции.

Лица, пренебрегающие лечением, должны помнить, что неуклонное прогрессирование пневмонии приводит к развитию опасных осложнений, поражению внутренних органов и пожизненной инвалидизации.

Мероприятия, минимизирующие риск развития интерстициальной пневмонии:

- Борьба с вредными привычками, особенно табакокурением,

- Регулярная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции,

- Защита организма от влияния негативных провоцирующих факторов,

- Укрепление иммунитета,

- Исключение контактов с инфекционными больными,

- Рациональный режим труда и отдыха,

- Белковое и обогащенное витаминами питание.

Интерстициальная пневмония – опасное воспаление легких, требующее своевременного проведения лечебно-диагностических мероприятий. В противном случае здоровье больных необратимо ухудшается, может наступить летальный исход.

Виды заболевания

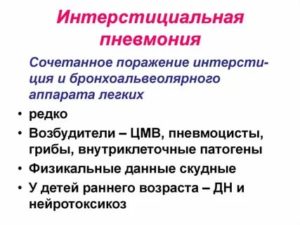

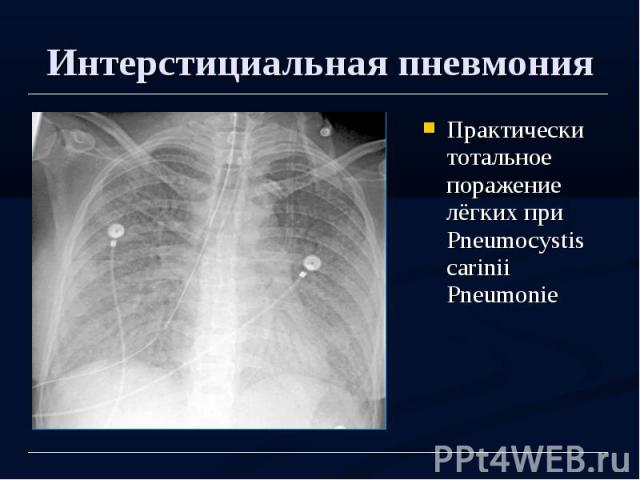

Интерстициальная пневмония является заболеванием инфекционного типа, симптомы которого постепенно нарастают, в результате чего происходит нарушение газообменных процессов. Значительные изменения в легочной структуре становятся заметны на рентгеновских снимках.

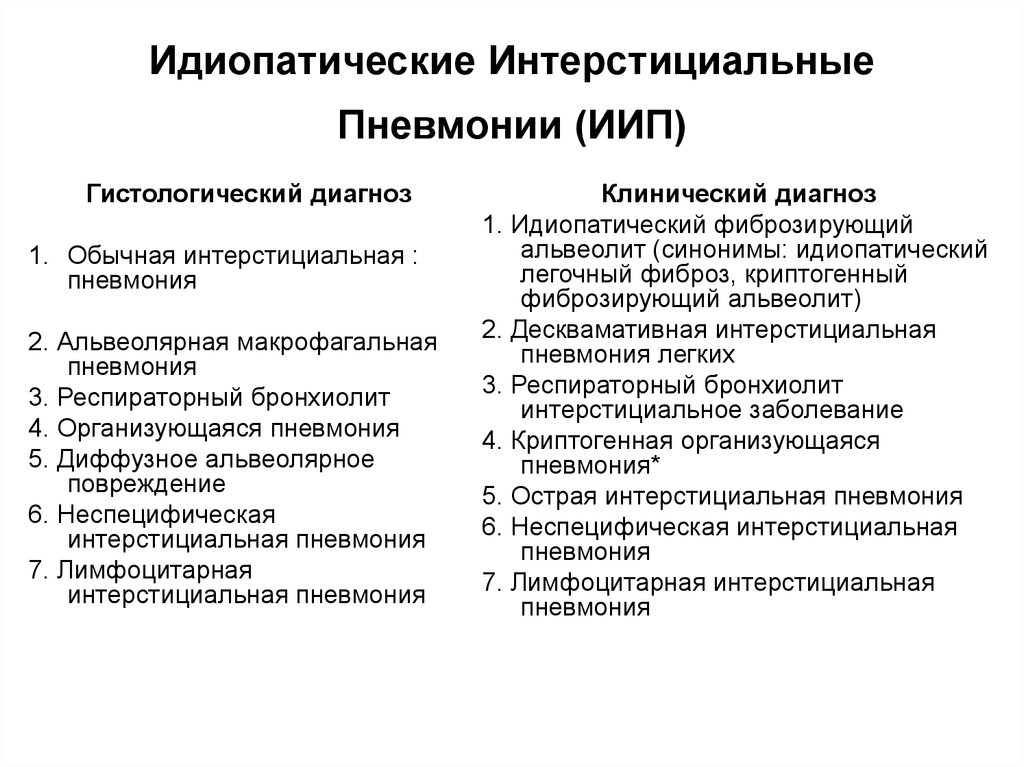

Существует несколько видов данного заболевания:

- ИПФ или идиопатическое воспаление легких. Данная форма болезни является очень редкой и способна вызывать фиброз легочных пузырьков. Чаще всего она встречается у людей старше 60 лет.

- Неспецифическая интерстициальная пневмония – это инфекционное заболевание, которое может вызвать осложнения в виде фиброза. Чаще всего болезнь возникает у людей в возрасте 45-50 лет. В качестве лечения назначаются глюкокортикостероиды.

- Острая форма интерстициальной пневмонии. Симптомы данного недуга изначально сходны с гриппом. Ввиду динамичного развития воспалительного процесса может возникнуть быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность. Нередко болезнь требует проведения механической вентиляции при помощи ИВЛ.

-

Криптогенное воспаление легких. В половине случаев симптомы схожи с острыми вирусными инфекциями наподобие гриппа. Особенность данной формы заболевания заключается в том, что изменения в легочной структуре могут со временем исчезать, появляясь в совершенно других местах. Наиболее часто такая болезнь встречается у взрослого населения, но может также наблюдаться у детей.

Детская пневмония обычно характеризуется осложнениями, а потому лечение должно проводиться только стационарным путем.

-

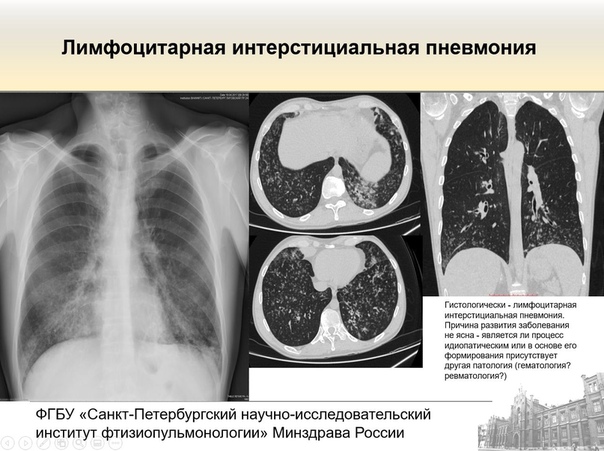

Лимфоцитарная интерстициальная пневмония. Недуг развивается постепенно, встречаясь довольно редко. В большей степени характерен для женщин старшего возраста. Наряду с наиболее распространенными симптомами одышки и кашля наблюдается лихорадка, потеря веса и боли в суставах.

Обследование позволяет выявить наличие альвеолярно-интерстициальных инфильтратов. При своевременном оказании профессиональной помощи, прогноз лечения является благоприятным.

Симптоматика и причины

Ввиду того, что интерстициальная пневмония имеет гетерогенный характер развития, то однозначно определить причины, оказывающие влияние на развитие болезни, является весьма сложной задачей.

Болезнь провоцируют определенные лекарственные средства и некоторые вредные факторы, которые возникают в окружающей среде.

Болезнь провоцируют определенные лекарственные средства и некоторые вредные факторы, которые возникают в окружающей среде.

Воспалительный процесс может развиваться вследствие системных заболеваний соединительных тканей, воспалений сосудов, аллергии. Чаще всего данный вид пневмонии возникает у тех людей, которые имеют пониженный уровень иммунитета, а также у ВИЧ-инфицированных. В группе риска также находятся курильщики.

Основные симптомы заболевания следующие:

- наличие одышки,

- частое дыхание,

- сильный, иногда даже утомительный, сухой кашель,

- общая слабость,

- состояние, близкое к лихорадке,

- потеря аппетита.

Проявление острых симптомов заболевания происходит значительно ярче. Их очень легко спутать с гриппом:

Проявление острых симптомов заболевания происходит значительно ярче. Их очень легко спутать с гриппом:

- боль в горле,

- болевые ощущения в мышцах,

- головные боли,

- постоянная усталость.

У некоторых больных на фоне данной болезни может развиваться сердечная и дыхательная недостаточность.

Особенности диагностики

Чтобы правильно диагностировать данное заболевание, специалист должен осуществить правильный сбор анамнеза с учетом всех факторов, способных привести к развитию данного недуга.

Врач должен определить, был ли пациент подвержен воздействию аллергенов, которые могли запустить патологический процесс, пыли или возможно он принимал лекарства, из-за которых и началось воспаление.

Очень важным на этапе диагностики является наличие дополнительных симптомов, таких как:

Очень важным на этапе диагностики является наличие дополнительных симптомов, таких как:

- воспаление суставов,

- покраснение кожи,

- сухость слизистых.

Основным этапом исследований остается рентген грудной клетки. Болезнь проявляется себя на рентгенографии в виде очертаний молочного цвета, которые присутствуют на всей поверхности груди. Данный симптом является характерным признаком интерстициальной пневмонии, однако может встречаться и при обычном воспалении легких.

Точный диагноз в данном случае базируется на сопоставлении полученных результатов.

В случае сомнений относительно заболевания, специалист может провести несколько дополнительных анализов, позволяющих выявить дополнительные сведения о состоянии здоровья пациента. К ним относится:

В случае сомнений относительно заболевания, специалист может провести несколько дополнительных анализов, позволяющих выявить дополнительные сведения о состоянии здоровья пациента. К ним относится:

- газометрия капиллярной крови,

- функциональные исследования системы дыхания,

- гистологические исследования фрагмента легких.

Лечение

Лечение затруднено. Показаны периодические терапевтические бронхоскопии с последующим применением нескольких групп лекарственных средств.

Среди них:

- Антибиотики. Главный метод борьбы с интерстициальной пневмонией. Требуется применение антибиотиков максимально широкого спектра действия. Однако назначение их практикуется на основании результатов бактериологического посева мокроты на питательные среды.

- Противовоспалительные нестероидного происхождения. Помогают снять генерализованное воспаление легких.

- Бронхолитики. Нормализуют дыхание, снимают спазм бронхов.

В остальном же препараты назначаются на усмотрение специалиста.

Профилактические меры

Чтобы снизить риск заболевания, медики рекомендуют соблюдать некоторые профилактические меры. Рассмотрим подробнее:

- Раз в год ставить прививку от гриппа.

- При возникновении симптомов простудного заболевания вовремя начинать лечение.

- Беречься от переохлаждений.

- Ежедневное выполнение дыхательной гимнастики.

- Ежедневно проводить влажную уборку помещения.

- В местах массового скопления людей пользоваться медицинской маской.

- Отказаться от курения.

- Правильно питаться.

https://youtube.com/watch?v=CB8Q1PEYWiE

Это важно! Интерстициальная пневмония — коварное заболевание, которое может протекать в латентной форме. Выявить болезнь могут только современные методы диагностики и лабораторные исследования некоторых анализов

При появлении симптомов, характерных для данного типа воспаления лёгких, ни в коем случае не занимайтесь самолечением и в ближайшее время обратитесь к доктору.

Оценка статьи:

оценок, среднее:

из 5)

Особенности интерстициальной пневмонии Ссылка на основную публикацию

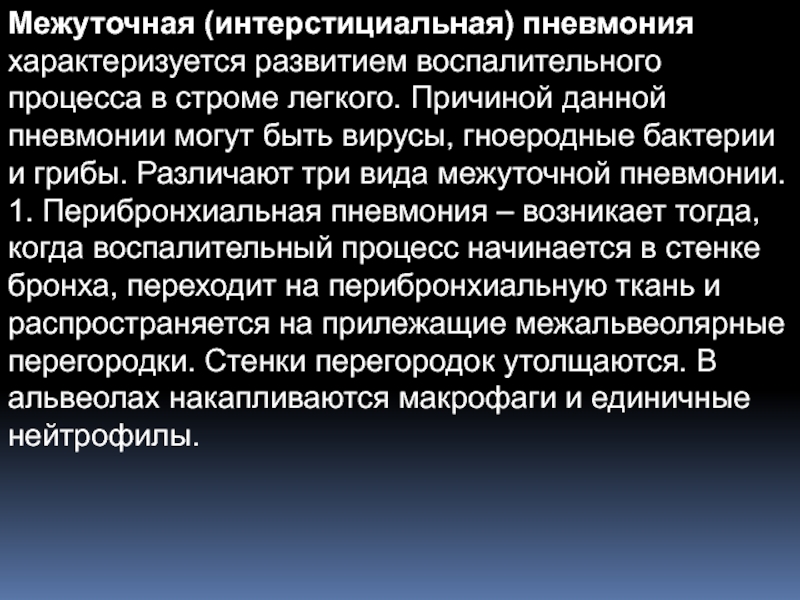

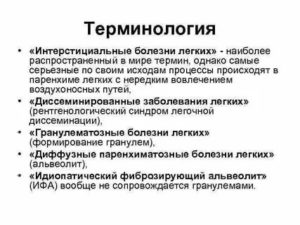

Интерстициальная пневмония — это воспалительно-дегенеративное заболевание пульмонологического профиля. В отличие от иных видов воспаления легких, данная форма характеризуется поражением, как соединительной ткани паренхимы легочных структур, так и альвеол с внутриальвеолярной экссудацией.

На деле это означает, что в альвеолы (микроскопические воздушные мешочки в легких) выходит большое количество жидкости, что затрудняет дыхание.

Интерстициальная пневмония как односторонняя, так и двухсторонняя имеет крайне неблагоприятные прогнозы для выживаемости, что обусловлено нарастающими явлениями дыхательной и сердечной недостаточности в совокупности с тенденцией болезни к затяжному, подострому течению, что приводит к необратимому фиброзу (зарастанию нормальной легочной ткани соединительной). Что же это за заболевание и как с ним справиться?

Формы

Воспаление легких бывает очаговым и диффузным, сегментарным, лобарным или тотальным, одно- и двусторонним. При поражении сразу обоих органов развивается двусторонняя интерстициальная пневмония – сложный и опасный недуг с тяжелым течением, возникающий как у взрослых, так и у детей. В первую очередь воспаляются альвеолы и интерстиций, затем все остальные структуры легочной ткани. Это довольно серьезное состояние требует срочного оказания медицинской помощи и проведения адекватной терапии. Двусторонняя пневмония является одной из самых частых причин смерти в мире.

Все формы пневмонии отличаются этиопатогенетическими, клинико-морфологическими, лечебно-диагностическими и прогностическими особенностями.

-

Острая интерстициальная пневмония начинается как банальная ОРВИ — с резкого подъема температуры и озноба. Внезапно появляется сильная одышка и приступообразный кашель. Болезнь развивается стремительно и быстро прогрессирует. У пациентов нарастают признаки респираторной недостаточности, отекают стенки альвеол, в них скапливается экссудат, возникает фиброзный процесс. Больным требуется ИВЛ до улучшения общего состояния. В противном случае человек погибает. Это самый опасный вид патологии с высоким процентом летальности.

- Криптогенная форма – частое осложнение гриппа, имеющее относительно благоприятный прогноз. В легочной ткани появляются диффузные грануляции, внутри бронхиол и альвеол скапливается экссудат. Патологические изменения в легких исчезают и через определенный промежуток времени появляются вновь. С помощью антибиотикотерапии и прочих лекарственных средств работа органов дыхания восстанавливается в течение месяца.

-

Неспецифическая пневмония протекает медленно. В легочной ткани появляются однородные воспалительные изменения, очаги фиброза, отек альвеолярных стенок, скопление внутри экссудата. Больные в течение нескольких лет мучаются от непроходящего кашля и постоянной одышки, усиливающейся по утрам, после физической нагрузки, подъема по лестнице. Эта форма патологии чаще возникает у пожилых лиц и злостных курильщиков. Неспецифическая пневмония может протекать бессимптомно. Пациенты страдают от общей слабости, упадка сил и прочих признаков астенизации. Клинические проявления со стороны дыхательной системы при этом отсутствуют.

- Десквамативная пневмония – незначительное равномерное воспаление интерстиция легочной паренхимы со скоплением макрофагов в стенках альвеол. Недуг проявляется редкими откашливаниями и одышкой после тяжелых нагрузок. Интоксикация не развивается, общее состояние больных остается удовлетворительным. Заболевание хорошо поддается медикаментозному лечению.

- Лимфоидное воспаление легких – редко встречающаяся форма, поражающая преимущественно организм женщин. У больных возникает одышка, слабость, сонливость, сухой кашель, лихорадка, артралгия, снижение веса, лимфаденит. Интерстиций легких и перибронхиальные фолликулы инфильтрируются лимфоцитами. Полное излечение возможно при условии своевременно начатой терапии.

- Идиопатический легочный фиброз характеризуется нарушением архитектоники органа, рубцеванием функционально активной ткани, образованием в легких инфильтратов и полостей с тонкими стенками. Заболевание отличается медленным нарастанием симптоматики. Начинается оно как банальная простуда. При прогрессировании патологии появляются признаки нарушения дыхательной функции и легочной гипертензии — сильная одышка, интенсивный кашель, боль в груди.

- Респираторный бронхиолит отличается подострым течением, слабовыраженным воспалением и поражением бронхиол.

Легочной фиброз – самая частая форма пневмонии, диагностируемая преимущественно у пожилых мужчин старше 65 лет. Десквамативное воспаление легких развивается у детей. Все остальные формы выявляют у пациенток женского пола 35-55 лет.

Народные средства

Конечно же, рецепты народной медицины не способны избавить больного от недуга. Но все же, медики рекомендуют использовать их в качестве дополнительной терапии. Некоторые рецепты способствуют отхождению мокроты и восстановлению дыхательной функции. Рассмотрим подробнее:

- Корень солодки необходимо поместить в воду и довести до кипения. Полученную жидкость остужают до комнатной температуры. Отвар рекомендуют пить по 1/3 стакана трижды в сутки.

- Перечную мяту и чабрец мелко измельчают ножом и заливают растительным маслом. Настаивают в темном месте около недели. Маслом натирают спину и грудь ежедневно на ночь.

- Листья зверобоя запаривают крутым кипятком. Оставляют как минимум на 3 часа. Отвар принимают по стакану в течение суток.

- Если пациента беспокоит сухой кашель с першением в горле, хорошо помогает тёплое молоко с жидким медом (из расчёта 1 столовая ложка на стакан жидкости).

Это важно! Принимать средства народной медицины можно только при нормальной температуре тела. Также требуется консультация специалиста

Общие симптомы

Общие симптомы, характерные для интерстициальной пневмонии:

- лихорадка,

- озноб,

- влажный кашель,

- заложенный носик,

- тахипноэ (бывает, что это один единственный признак),

- дыхание свистящими и хрюкающими звуками,

- при вдохе заметное увеличение увеличение ноздрей, брюшное дыхание или движение мышц между ребрами,

- рвота,

- диарея,

- боль в грудной клетке,

- боль в животе, которая часто происходит потому, что ребенок кашляет и старается дышать всей брюшной стенкой,

- сниженная активность,

- потеря аппетита (у более старших ребят) или пониженное потребление еды (у младенцев), что может привести к обезвоживанию,

- в крайних случаях, синеватый или сероватый цвет губ и ногтей.

Полезно знать! Если воспалительный процесс находится в нижней части легких близко от брюшной полости, у ребенка появится лихорадка, боль в области живота, рвота, но не будет проблем с дыханием.

Дети с пневмонией, вызванной бактериями, обычно заболевают критически быстро, начиная с внезапного поднятия температуры и патологически ускоренного дыхания. У малышей с пневмонией, вызванной вирусами, вероятно, появятся симптомы, которые начинаются постепенно и весьма мало выражены, хотя свистящее дыхание скорее всего будет более распространенным.

Особенности у новорожденных

Новорождённые и младенцы могут не показывать патогномоничных признаков (прямо указывающих на факт болезни) инфекции пневмонии. Невероятно трудно узнать, есть ли у малышей заболевание, потому что они не имеют развитой речи, чтобы сообщить, как они себя чувствуют.

Клиническая картина патологического процесса в легких у новорожденных младенцев:

- взгляд грустный,

- плачет больше, чем раньше,

- мало кушает,

- раздражительность,

- рвота,

- хрюканье.

Наивернейший метод точно узнать, есть ли у ребенка пневмония, это консультация педиатра.

Педиатр или врач общей практики может проверить наличие серозного выпота или гноя в легких вашего чада, используя перкуссию, стетоскоп или методы визуальной диагностики.

Обращая свой взгляд на симптоматику ранней стадии интерстициальной пневмонии у детей, у родителей есть шанс, что их дитя минует отделение скорой помощи. Тем не менее пневмония может развиваться очень быстро среди детей (особенно у младенцев) с сопутствующими заболеваниями.