Становление женского образования в мире

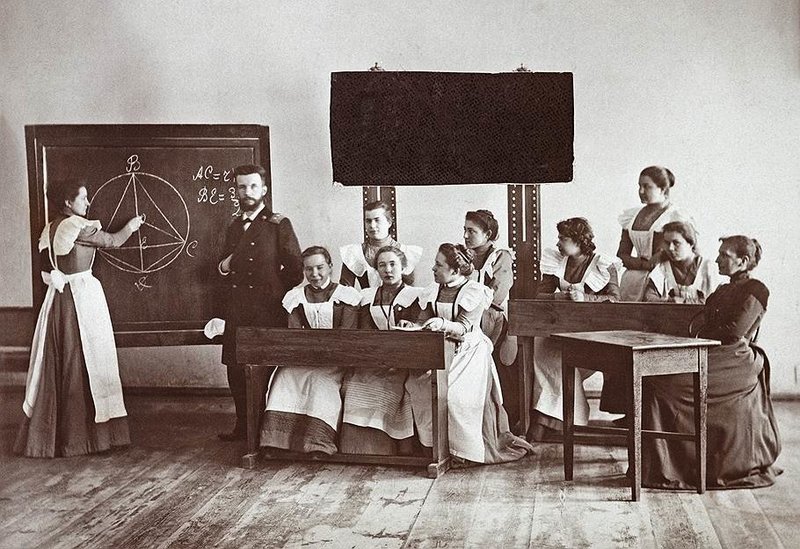

Одним из основных требований женского движения во второй половине XIX — начале XX века стало право женщин на образование, равное с мужчинами, поскольку женщин тогда не принимали в университеты, а школы для девочек были редкостью, или программа в них оказывалась сокращенной и ограничивалась «женскими» обязанностями. Тем не менее, утверждать, что женщина была необразованной или не имела доступа к образованию, было бы неверно.

Начиная с древнейших времен до конца XVIII века образование являлось достоянием правящей элиты, то есть нескольких процентов населения. Однако в древности были женщины, которые должны были быть хорошо образованы — это гетеры (были и другие названия, например, гейши), которые обучались музыке, поэзии, литературе, философии, были в курсе политических событий, чтобы поддержать разговор с мужчинами на должном уровне.

Самым блестящим примером может являться Аспазия, гетера, оказывавшая большое влияние на политические дела Афин. Обыкновенная же женщина, гражданка, получала только необходимые образовательные навыки: чтение, письмо и счет, иногда физическое воспитание, плюс необходимые навыки ведения домашнего хозяйства. В Спарте, однако, женщины посещали гимнасии наравне с мужчинами.

В Средние века монополией на образование обладала церковь. Для женщины из привилегированных слоев уже считалось необходимым владеть чтением, письмом, разбираться в поэзии и искусстве, уметь поддерживать беседу. Девушек из дворянских семей часто посылали в женские монастыри, где они проходили курс обучения и заодно получали религиозное воспитание.

Многие женщины воспитывались дома приходящим священником. Парадокс заключался в том, что женщина из привилегированного слоя часто была лучше образована, нежели мужчина, который часто не умел писать и читать. В Средние века появляются и первые учебные заведения для девочек, в XIV веке во Флоренции были специальные школы, в чьи задачи входило воспитание дочерей ремесленников и обучение их ремеслу. В городской ремесленной среде женщина часто получает образование наравне c мужчиной, потому что дочь и жена мастера принимают участие в работе мастерской.

Первые шаги

Создание гимназии инициировало Ведомство учреждений императрицы Марии Александровны — Мариинское общество, в честь которого и была названа гимназия. Это было государственное учреждение, занимавшееся благотворительностью. Помимо воспитания сирот и помощи больным, Мариинскому обществу было поручено женское образование.

Организатором и идеологом женского образования стал известный педагог Николай Вышнеградский. Он начал свою карьеру как преподаватель гимназии, затем защитил диссертацию, обучал философии студентов педагогического института. В 1857 году Вышнеградский занялся делом всей своей жизни — развитием женского образования в России. Он задался целью сделать этот вопрос предметом широкого общественного обсуждения, составить планы реформ системы образования. Чтобы реализовать свои идеи, он начал издавать «Русский педагогический журнал».

Сам Вышнеградский заработал достаточный авторитет для того, чтобы обратиться к герцогу Петру Ольденбургскому — председателю Главного совета по развитию женского образования. Герцог, известный поборник просвещения, поддержал инициативу Вышнеградского и совместно с императрицей Марией Александровной выступил руководителем проекта по созданию первого Мариинского женского училища и дальнейшему развитию гимназического образования для девушек.

«Вышнеградский неслучайно занялся изданием журнала. Период начала правления Александра II можно описать как время, когда вопросы образования больше всего волновали общество, ведь образованные люди были инициаторами и исполнителями целой серии реформ, изменивших Россию», — подчеркнула Ушакова.

Она добавила, что, кроме «Русского педагогического журнала», проблемами образования занимались «Правительственный вестник», «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство». По словам Ушаковой, в прессе были представлены все направления — от консервативного до весьма либерального.

Образовательные инновации

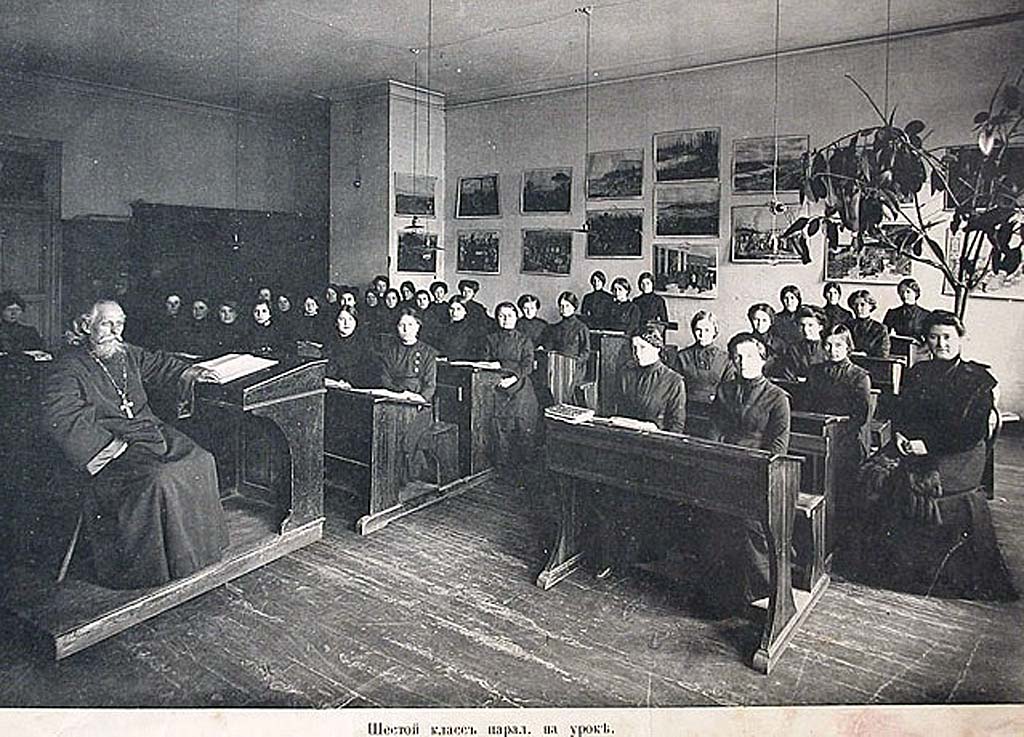

Ещё дореволюционные исследователи отмечали, что пансионное образование оказывало излишнее давление на учащихся.

Так, историк педагогики Пётр Каптерев в 1898 году писал: «Когда мальчик от мягкого домашнего строя жизни, из тёплой семейной атмосферы переходит в официальную казённую школу, устроенную на казарменный лад, то его бывает жаль; но когда тот же переход совершается с девочкой, тогда её бывает ещё больше жаль, тяжелее, грустнее смотреть на неё».

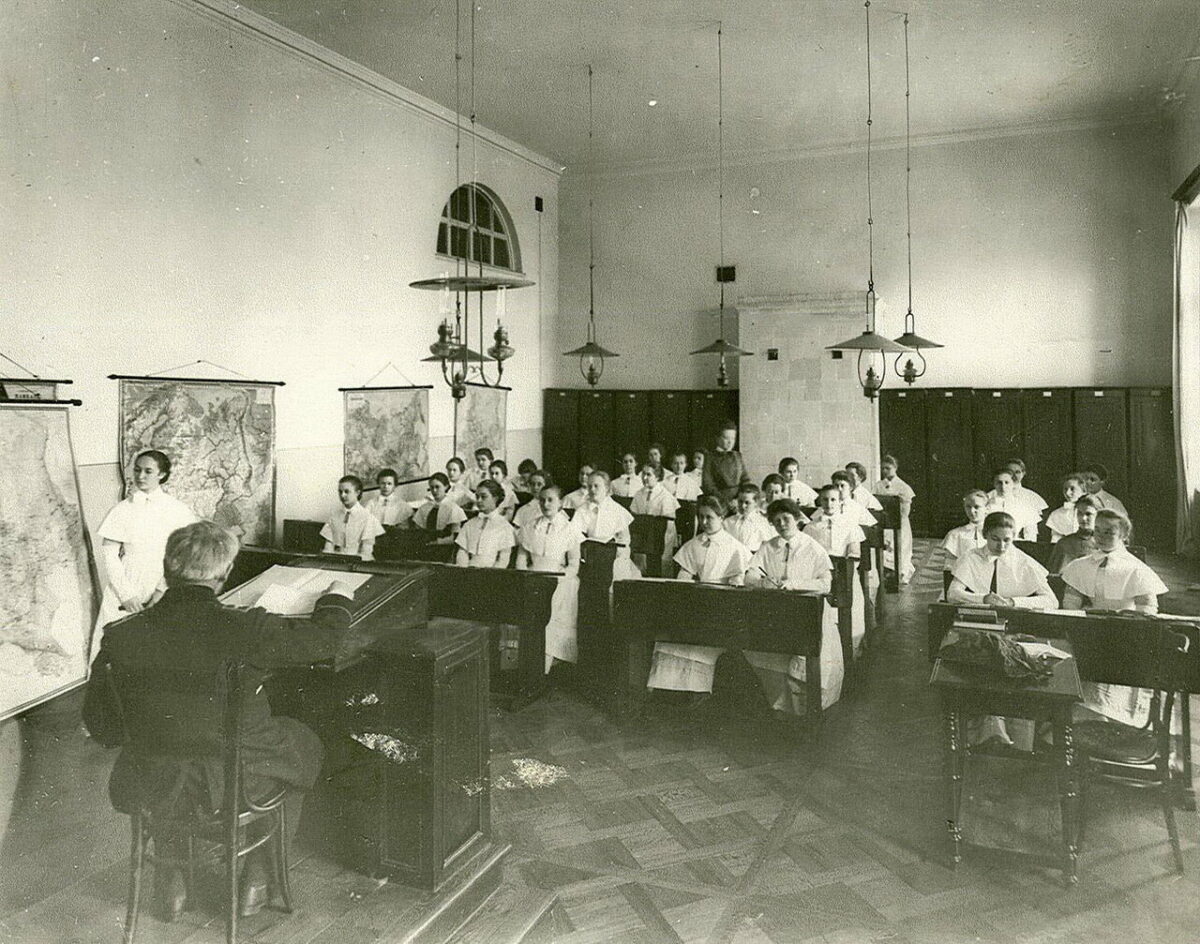

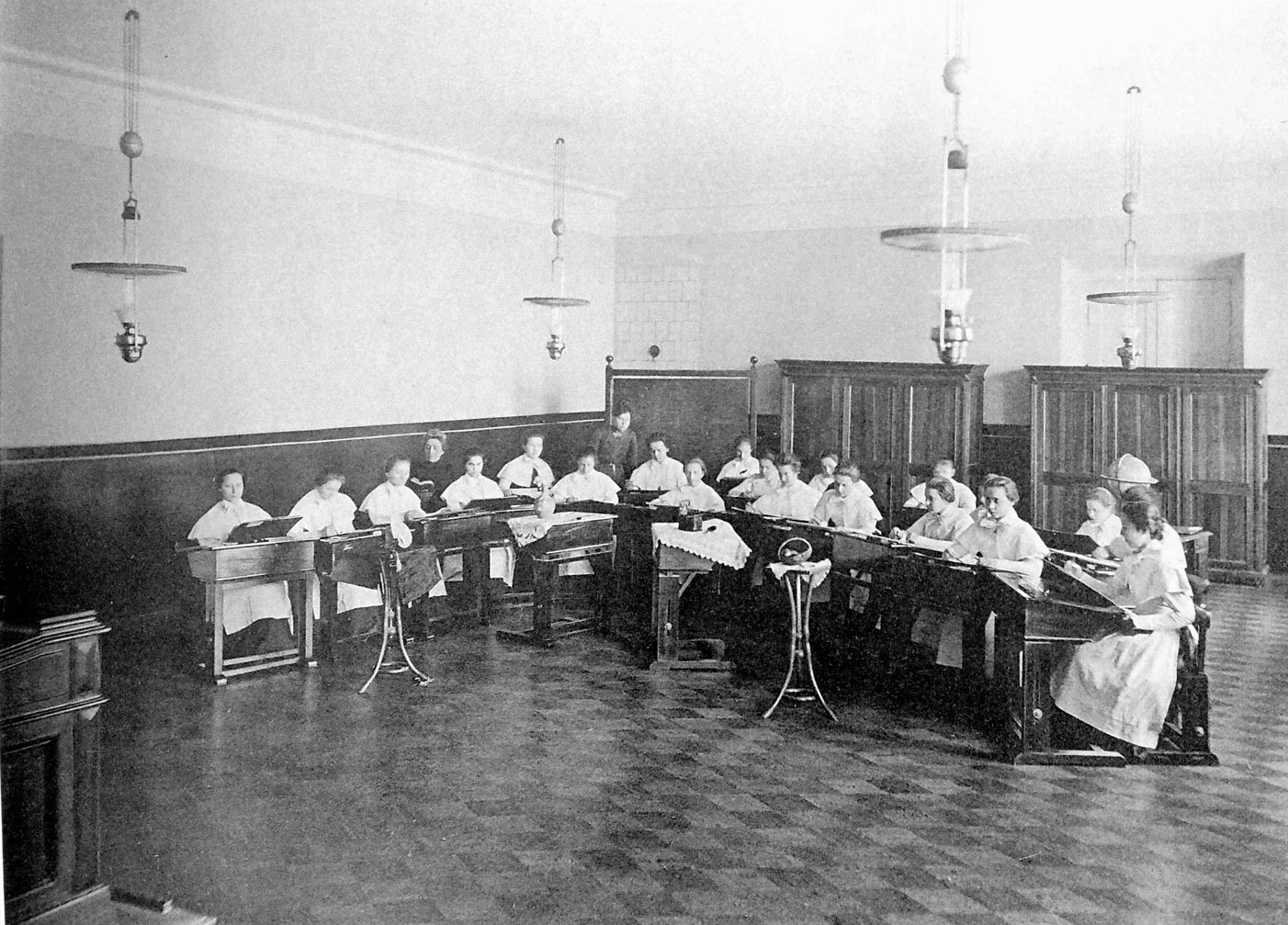

Став директором, Вышнеградский разработал для гимназии передовую по меркам того времени систему обучения. Если в женских пансионах поддерживалась самая суровая дисциплина, то в училище Вышнеградского требовалось лишь соблюдать приличия — здесь была почти домашняя, весьма непринуждённая обстановка. В пансионах воспитанницы носили специальную форму, это регламентировалось строжайшим образом. В гимназии же первоначально формы не было вовсе, чтобы не стеснять учениц.

В образовательном процессе Вышнеградский руководствовался принципом «не принуждать, а развивать». Директор категорически запретил любые наказания. В ответ ученицы проявляли гораздо больший интерес к учёбе, чем воспитанницы пансионов.

- Здание Мариинской женской гимназии

На первый курс поступили 162 девочки в возрасте от девяти до 13 лет, три из них — крестьянки по происхождению. Плата за обучение была очень низкой: Вышнеградский выступал за доступность образования и настаивал, чтобы основные расходы взяло на себя Мариинское общество. Петербургский эксперимент был признан удачным, и с 1860-х годов по всей России стали появляться Мариинские гимназии.

Примечания

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 197, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, сс. 196 & 198, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, сс. 196, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 198, ISBN 0313322708

- Women Humanists: Education for What?, pp. 48-81 in Feminism and Renaissance Studies (1999), edited by Lorna Hudson.

- Eileen Power, The Position of Women, p. 418, in The Legacy of the Middle Ages (1926), edited by G. C. Crump and E. F. Jacob.

- J. K. Sowards, Erasmus and the Education of Women Sixteenth Century Journal, Vol. 13, No. 4 (Winter, 1982), pp. 77-89.

- See The Erasmus Reader (1990), edited by Erika Rummel, p. 88.

- Gloria Kaufman, Juan Luis Vives on the Education of Women, Signs, Vol. 3, No. 4 (Summer, 1978), pp. 891—896. In print as The Instruction of a Christian Woman, edited by Virginia Walcott Beauchamp, Elizabeth H. Hageman and Margaret Mikesell, ISBN 978-0-252-02677-5, ISBN 0-252-02677-2.

- Kenneth Charleton, Education in Renaissance England (1965), p. 209.

- Reina Lewis, Sara Mills (2003), Feminist Postcolonial Theory: A Reader, New York: Routledge, сс. 451–3, ISBN 0415942756

- Others are Society of the Holy Child Jesus, the Sisters of St. Joseph, Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, School Sisters of Notre Dame, Sisters of Notre Dame de Namur, Salesian Sisters of Don Bosco.

Женское образование в России

Первым в истории России женским привилегированным среднеобразовательным учебным заведением стало Императорское воспитательное общество, или Смольный институт. Он был открыт 5 мая 1764 года по указанию Екатерины II и находился в полном ее ведении. Только она могла назначать начальниц.

Первой из них стала княгиня Наталья Долгорукая, а всего за 153 года существования института их сменилось девять. В него принимались девочки только благородного происхождения, и находились там с 6 до 18 лет.

Что изучали воспитанницы:

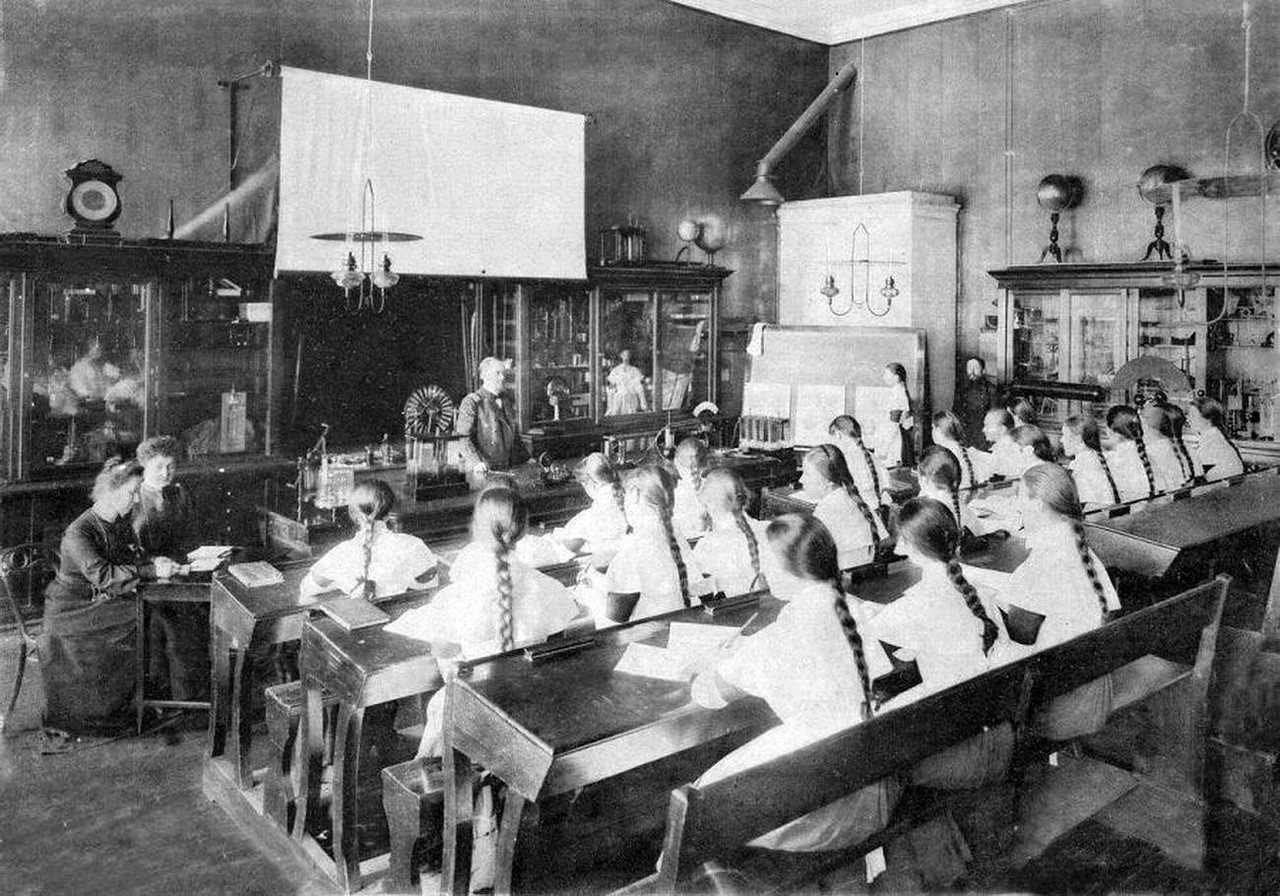

- Гуманитарные и естественные науки

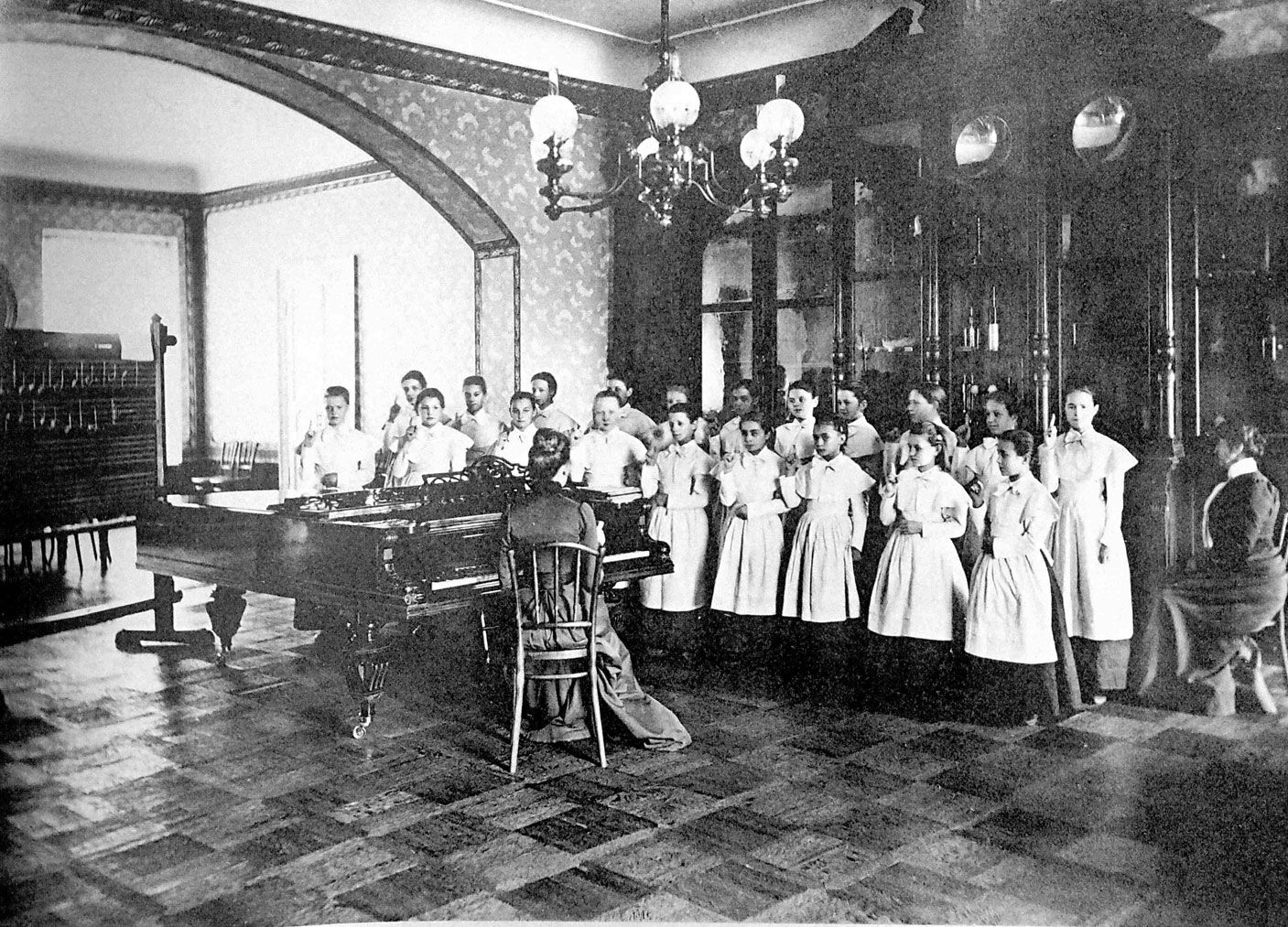

- Игру на музыкальных инструментах

- вышивку

- кулинарное искусство

Воспитывались девицы в строгости: спали на жестких кроватях, по утрам после гимнастики обливались холодной водой. В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий (кроме крепостных), где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались шитью и домоводству.

Примечания

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 197, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 196 & 198, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 196, ISBN 0313322708

- Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, с. 198, ISBN 0313322708

- Women Humanists: Education for What?, pp. 48-81 in Feminism and Renaissance Studies (1999), edited by Lorna Hudson.

- Eileen Power, The Position of Women, p. 418, in The Legacy of the Middle Ages (1926), edited by G. C. Crump and E. F. Jacob.

- J. K. Sowards, Erasmus and the Education of Women Sixteenth Century Journal, Vol. 13, No. 4 (Winter, 1982), pp. 77-89.

- See The Erasmus Reader (1990), edited by Erika Rummel, p. 88.

- Gloria Kaufman, Juan Luis Vives on the Education of Women, Signs, Vol. 3, No. 4 (Summer, 1978), pp. 891—896. In print as The Instruction of a Christian Woman, edited by Virginia Walcott Beauchamp, Elizabeth H. Hageman and Margaret Mikesell, ISBN 978-0-252-02677-5, ISBN 0-252-02677-2.

- Kenneth Charleton, Education in Renaissance England (1965), p. 209.

- . Дата обращения 22 августа 2014.

- Добромыслов П. П., Флерова А. Т. К пятидесятилетию Калужской женской гимназии. — Калуга, 1911.

- Reina Lewis, Sara Mills (2003), Feminist Postcolonial Theory: A Reader, New York: Routledge, с. 451–3, ISBN 0415942756

- Others are Society of the Holy Child Jesus, the Sisters of St. Joseph, Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, School Sisters of Notre Dame, Sisters of Notre Dame de Namur, Salesian Sisters of Don Bosco.

История исламских стран

См. также:

Женский класс в Афганистане, 2002

Исламские женщины играли важную роль в основании многих образовательных учреждений. Так, Фатима Мухаммед аль-Фихри основала в 859 году Университет Аль-Карауин. Её дело было продолжено династией Айюбидов, в XII и XIII веках в Дамаске было открыто 160 мечетей и медресе, 26 из них финансировалось женщинами с помощью вакуфа (имущество, предназначенное для религиозных или благотворительных целей).

Покровителями из королевской семьи примерно в половине таких организаций были женщины.

Согласно суннитскому ученому XII века Ибн Асакиру, в период Средневековья у исламских женщин была возможность получать образование. Он писал, что женщины могли учиться, получать ученые степени (иджазы), а также становиться учёными и учителями. Особенно это было распространено в образованных семьях, которые стремились дать лучшее образование как своим сыновьям, так и дочерям.

Самого Ибн Азакира в своё время обучали 80 различных женщин-учителей.

Женское образование в исламских странах берёт свои истоки от жён Мухаммеда: Хадиджа была успешной деловой женщиной, а ‘Аиша — знатоком хадисов. Согласно одному из хадисов, приписываемому Мухаммеду, он восхвалял мединских женщин за их тягу к религиозным знаниям.

| Как прекрасны ансарские женщины, к их чести, стыдливость не помешала им получать образование. |

Среди женщин было не принято записываться в качестве студентов на официальные занятия, но они часто посещали неофициальные лекции и семинары в мечетях, медресе и прочих общественных местах. И хотя по закону женщинам не воспрещалось получать образование, некоторые мужчины этого не одобряли. Например, Мухаммед ибн аль-Хадж (умер в 1336 г.) был шокирован тем, что в его время некоторые женщины неофициально посещали лекции.

Мусульмане, прибывшие в конце 19 века в Западную Африку, принесли с собой крайне консервативную политику в вопросах образования женщин.

Католическая традиция

Традиционно Римская католическая церковь выражала свою заботу о женском образовании, создавая монашеские ордена с духовенством во главе. Среди монашеских орденов можно выделить Урсулинский (1535 г.) и Орден Святого Сердца Девы Марии (1849 г.). Девочки также получали монастырское образование — оно давалось монахинями в стенах монастыря. Такая идея родилась во Франции в XII веке и распространилась по всему миру. Чтобы стать учеником современной монастырской школы, необязательно быть католиком. Также монастырское образование сегодня могут получать и мальчики, особенно в Индии.

Женское образование

Вопрос с женским образованием решался в России непросто. Предполагалось, что образование необходимо только женщинам дворянского происхождения. А учебные заведения должны быть только закрытыми. Так появились институты благородных девиц.

Смольный институт

Наиболее привилегированным институтом благородных девиц был Смольный институт, или Воспитательное общество благородных девиц, как его раньше называли. Он был основан в 1764 году в стенах Воскресенского Новодевичьего монастыря около деревни Смольной. В начале XVIII века на берегу Невы Петр I построил Смоляной двор, где добывалась смола для нужд Адмиралтейства, и Летний дворец при Елизавете Петровне, который назвали Смольным. Позднее здесь был основан Воскресенский женский монастырь, ансамбль которого спроектировал В. В. Растрелли. В 1797 году монастырь был закрыт, в остальных его помещениях была открыта богадельня для дворянских вдов («Вдовий дом»), а для института в 1806–1808 годах по проекту Дж. Кваренги было выстроено специальное трехэтажное здание.

Первый набор в институте составлял 200 девиц дворянского происхождения с 6–7-летнего возраста; девушки в течение 12 лет были полностью изолированы от семьи, находясь в институте. Воспитательные проекты носили следы влияния идей Ж.-Ж. Руссо о воспитании «новой породы людей». Смольный институт призван был создать новый тип дворянки. Был создан обширный план умственного, нравственного и физического и воспитания девочек. Программа общеобразовательных предметов в нем была очень обширной, кроме этого, значительное место занимали эстетические предметы: музыка, танцы, рисование.

Галактионов «Смольный иснститут»

Воспитанницы института делились по 4 возрастам:

I — от 6 до 9 лет;

II — от 9 до 12 лет;

III — от 12 до 15 лет;

IV — от 15 до 18 лет.

Учебная программа: закон Божий и иностранные языки, русский язык, арифметика, география, история, а в III возрасте архитектура, опытная физика и геральдика.

Для подготовки будущих хозяек и матерей воспитанниц обучали ведению домашнего хозяйства, вышиванию, шитью. Но главной целью воспитания было формирование «новой дворянской женщины», образованной, эстетически развитой, занимающей видное место в светской жизни. По указанию Екатерины II и в самом институте, и в домах петербургских вельмож устраивались балы, спектакли, на которых присутствовали воспитанницы института. Торжественно проходили собрания по окончанию учебного года. Приглашались придворные, иностранные послы, знатное дворянство, высшие военные чины. Постепенно количество институтов благородных девиц увеличивалось: в Москве, Казани, Харькове, Астрахани, Нижнем Новгороде, Одессе, Саратове, Оренбурге, Тифлисе, Киеве и других городах.

Но если для обучения дочерей дворянских семей открывались институты благородных девиц, то девочки мещанского происхождения (дочери ремесленников, отставных низших военных чинов, мелких торговцев, мелких чиновников) могли учиться только в особых «мещанских» учебных заведениях, первым из которых было Мещанское училище при Смольном институте. В нем преподавались закон Божий, рукоделие, арифметика, домоводство. Целью училища было воспитание хороших хозяек и богобоязненных матерей семейств. Кроме Мещанского училища для девушек среднего сословия были образованы Мариинский институт, Дом трудолюбия на 13-й линии Васильевского острова, Сиротский институт по набережной Мойки в Петербурге, а также сиротские дома в Москве, Кронштадте и Иркутске, петербургские, московские, симбирские дома трудолюбия.

Достояние элиты

Старт массовому женскому образованию в России дал ещё Пётр I. Царь издал указ, согласно которому запрещалось венчать «неграмотных дворянских девушек, которые не могут написать хотя бы свою фамилию».

Со второй четверти XVIII века в моду постепенно стало входить домашнее образование для женщин дворянского сословия. А в 1764 году в Петербурге начало работать Императорское воспитательное общество благородных девиц — знаменитый Смольный институт. В нём на полном пансионе жили и учились представительницы самых знатных фамилий России. Лучшие выпускницы часто становились фрейлинами при дворе.

Закрытые учебные заведения императорской России действовали по принципу, который в наши дни сохранился в английских привилегированных публичных школах: ученик должен постоянно жить там, где проходит обучение. Однако такая форма образования, созданная для дворян, чьи поместья были разбросаны по стране, была неудобна для городского населения, численность которого неуклонно росла на протяжении всего XIX века.

Также по теме

В российских школах предлагают ввести уроки робототехники

Молодёжный парламент при Госдуме предлагает ввести в российских школах уроки робототехники. Инициативу озвучат во вторник, 20 марта,…

К тому же закрытые дворянские пансионы отрезали от образования детей буржуа и мещан, чьё влияние в обществе нарастало.

При этом обычное гимназическое образование для приходящих учеников оставалось привилегией мужской части общества — первое такое заведение появилось в 1803 году.

Домашнего образования для девочек было недостаточно, да и позволить себе нанимать надомных педагогов могли единицы. В то же время в русском обществе середины XIX века постоянно росли требования к культурному уровню женщин, да и сами представительницы различных сословий массово стремились к просвещению.

Поэтому общедоступное женское учебное заведение было актуальным требованием. В итоге 28 марта 1858 года император Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге первого женского училища без пансиона. А уже 19 апреля открылась Мариинская гимназия, куда могла поступить практически любая девушка, вне зависимости от происхождения и достатка.

Как отметила в интервью RT историк Наталья Ушакова, в середине XIX века первые места по уровню грамотности занимали Санкт-Петербургская и Московская губернии. За ними следовали губернии с населением, работающим на местных фабриках и отхожих промыслах, — Ярославская, Владимирская, Костромская.

«Неслучайно первая частная женская гимназия была создана в 1857 году в Костроме. А уже в следующем году дело женского образования было передано в надёжные руки Мариинского общества, после чего появилось Петербургское училище», — рассказала Ушакова.

История России

Основная статья:

в Древней Руси образование не делилось на мужское и женское[источник?]. Множество женщин были грамотными[источник?]. Первые школы специально для девочек появились при Петре I, после длительного трехсотлетнего упадка, в течение которого утвердились азиатские обычаи и поэтому образование женщин утратило своё качество. При Елизавете Петровне были учреждены акушерские школы. При Екатерине II было учреждено Воспитательное общество благородных девиц, ставшее известным как Смольный институт. В 1856 году Александр II повелел приступить к созданию в губернских городах женских школ, приближенных по курсу преподавания к гимназиям. В провинции начали создаваться училища 1-го разряда (с шестилетним курсом) и 2-го разряда (с трёхлетним курсом). В 1858 году, 19 марта, было открыто по инициативе Н. А. Вышнеградского Мариинское женское училище, с которого началось общественное женское образование женщин. С 1860 года женщины начали появляться на университетских лекциях; однако только в 1869 году появились первые высшие курсы для женщин.

История Индии

В 1878 году Университет Калькутты стал одним из первых университетов, открывшим своим выпускницам дорогу к учёным степеням — раньше, чем любой университет Великобритании сделал то же самое. Это обстоятельство было упомянуто во время споров об Илбертском законопроекте в 1833 году, когда решался вопрос о том, могут ли судьи Индии решать судьбу британских преступников. Женщины приняли очень активное участие в этом споре. Английские женщины, выступавшие против законопроекта, утверждали, что бенгальские женщины, которых они считали невежественными, не пользуются должным уважением среди индийских мужчин, следовательно, индийским мужчинам нельзя позволять разбирать случаи, в которых задействованы британские женщины. Бенгальские женщины, выступавшие в поддержку законопроекта, заявили в ответ, с их точки зрения они более образованы, чем англичанки, отметив, что по сравнению с теми, индийских женщин с учёными степенями в то время было больше (однако документальные подтверждения этому отсутствуют).

Домашнее образование

Домашнее образование и воспитание получала значительная часть дворянских детей. Его качество во многом зависело от культурного уровня самих родителей, хотя именно от них оно зависело мало, т.к. после няни, в возрасте 7-8 лет детей передавали на воспитание гувернеров ( мальчиков) и гувернанток (девочек), в основном немецкого или французского происхождения. Часто гувернеры не имели никакого образования, а на родине были парикмахерами или лакеями. Об этом мы находим много примеров в художественной литературе XIX века. Кроме гувернера, нанимали русского учителя — по большей части преподавателя гимназии, который должен был проходить с ними гимназический курс. По словам современников, «обязательным считалось для благовоспитанной девицы знание французского, английского и немецкого языков, умение играть на фортепьяно, кое-какие рукоделия, прохождение краткого курса закона Божьего, истории, географии и арифметики, а также кое-что по части истории литературы, главным образом, французской».

В богатых столичных домах мальчиков и девочек учили танцам специально приглашаемые учителя. В более бедных семьях обходились без учителей танцев или им обучали сами родители. О домашнем образовании дворянских детей резко отзывались многие выдающиеся люди. А.С. Пушкин: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное. Ребенок окружен одними холопами, видит гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается знанием двух-трех языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-либо нанятым учителем». Стоит вспомнить уровень воспитанности помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», чтобы понять, каким могло быть домашнее воспитание.

Однако среди дворян были и примеры высокой нравственности, бескорыстия, доброты и великодушия – это мы видим и в реальной жизни, и в произведениях литературы: образованная и умная графиня Е.П. Растопчина, благоговеющий перед отцом, но храбрый в бою Андрей Болконский из романа Л.Толстого «Война и мир», меценаты братья Третьяковы – примеры можно множить и множить.

Г. Кордик «Графиня Е. Растопчина»