Как быстро улучшить почву на участке

После того как вы выяснили, какой тип почвы преобладает на вашем участке, пора приниматься за работы по ее улучшению. Редкий дачник может похвастаться идеальным состоянием грунта. Но если вы хотите получать хорошие урожаи, то начинать нужно именно с почвы.

Много хлопот приносит глинистая почва на участке. Но не спешите избавляться от желанной дачи. Воспользуйтесь проверенными способами по улучшению грунта!

Способ 1

Универсальным средством является внесение органики. Именно она «перезагружает» состояние почвы и насыщает ее полезными бактериями. На 1 кв.м грядок достаточно 2 ведер перепревшего навоза или 1 ведра опилок. Чтобы не лишать растения азота, который будут потреблять бактерии, обязательно замочите опилки в мочевине (на одно ведро – 50 г). Можно также использовать перегной, компост, древесную стружку, измельченную кору и т.д.

Глинистую землю лучше не перекапывать, а рыхлить. После такой процедуры восстанавливается воздухообмен, почва хорошо впитывает воду, а ростки сорняков погибают.

Копать или не копать: вся правда о частой перекопке почвы

Интересными выводами на этот счет делятся опытные огородники.

Способ 2

Стоит также провести известкование глинистой почвы. Лучше делать это раз в 3-4 года осенью, после окончания дачных работ. На 1 кв.м требуется от 250 до 600 г и более молотого известняка, в зависимости от кислотности почвы. Также в качестве материала подходит гашеная известь, доломитовая мука, мел, древесная и торфяная зола и др.

Способ 3

Хороший эффект дает дренаж участка своими руками, на глинистой почве для этого выкапывают траншеи. Такой способ необходим, если грунт перенасыщен влагой и никак не может просохнуть.

Если земля полностью истощена, можно снять слой почвы на участке и засыпать его свежим черноземом. После этого ежегодно удобряйте почву перед посадкой, поддерживайте баланс питательных веществ и следите за кислотностью.

Чтобы улучшить песчаную почву, внесите достаточное количество удобрений. На 1 кв.м – 7 кг навоза или компоста, можно также добавить торф. Отличный эффект дают сидераты – высадите на грядках овес, рожь, клевер, а затем скосите и заделайте на глубину 5-7 см. Восстановить почву поможет также глиняный порошок: 2 ведра на 1 кв.м.

Хорошим знаком будет появление в почве дождевых червей. Это значит, что вы все сделали правильно!

Применение

В строительстве

Конечно, это одна из самых массовых сфер применения супесчаных пород. Стоит учитывать только, что в ответственных работах они применяться не могут. Критически важна степень содержания глины, потому что разбухание и морозное пучение очень опасны. Строителям супесь нравится прежде всего для разравнивания и поднятия участков. Также с её помощью выполняют обратную засыпку фундамента.

Супесчаный слой может стать основой для разбивки газона или огорода. По такому основанию можно выложить заготовку под укладку асфальта, тротуарной плитки. Проблема в том, что такая порода не гарантирует гидроизоляции. Это создаёт трудности при высоком расположении почвенных вод. Супесь ещё иногда используется:

-

при обустройстве оснований для грунтовой дороги;

-

формирования насыпей;

-

отсыпки обочин.

В садоводстве и благоустройстве участков

Супесью вполне можно наполнять траншеи, содержащие коммуникации. Поскольку такая масса не склонна к пучению и разбуханию, механические дефекты труб и кабелей маловероятны. Этот вид грунта подойдёт и для засыпки дренажа. С его помощью неплохо фильтруется жидкость, что сокращает риск засорения отверстий. Песок подошел бы для такой цели ещё лучше, но он стоит дороже.

Стоит учитывать, что супесчаная масса не подходит:

-

для производства бетона;

-

получения асфальтобетона;

-

повышения прочности суглинков и глинистых участков.

Классификация

Суглинистые почвы пригодны для производства керамических изделий и строительства, это лучший вариант для возделывания огородных и садовых культур. Но их состав может сильно различаться, так же, как и полезные характеристики. В зависимости от подтипа это плотный, тяжёлый или лёгкий материал, способный выполнять разные задачи.

Суглинки различаются между собой, и основным критерием в их определении является процент содержания в почве глинистых веществ.

- Легкосуглинистая порода включает от 20 до 30% глины. Твёрдый кусок грунта легко ломается, разбивается и рассыпается при физическом воздействии.

- Средний уровень этого элемента (30-40%) указывает на то, что почва среднесуглинистая. Это тугопластичный суглинок. Определить его довольно просто: кусок почвы полутвёрдый, плохо подвержен деформации, его трудно размять в руках или оставить на нём отпечатки. До того как на породе появляется излом, грунт слегка изгибается.

- Тяжелосуглинистая земля – в её составе до 50% глины. Из неё легко скатать шар, кольцо или шнур, которые не растрескиваются и не рассыпаются.

Для аграрных работ мягкопластичный суглинок – самая сложная почва, требующая дополнительной обработки и внесения минеральных и органических веществ.

Скальные грунты

Скальные грунты – монолитные породы или в виде трещиноватого слоя с жесткими структурными связями, залегающие в виде сплошного массива или разделенные трещинами. К ним относятся магматические (граниты, диориты и др.), метаморфические (гнейсы, кварциты, сланцы и др.), осадочные сцементированные (песчаники, конгломераты и др.) и искусственные.

Они хорошо держат нагрузку на сжатие даже в водонасыщенном состоянии и при отрицательных температурах, а также не растворимы и не размягчаются в воде.

Являются хорошим основанием для фундаментов. Единственная сложность – это разработка скального грунта. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления.

Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные – несвязные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (свыше 50%).

- валунный d>200 мм (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый),

- галечниковый d>10 мм (при неокатанных гранях -щебенистый)

- гравийный d>2 мм (при неокатанных гранях – дресвяный). К ним можно отнести гравий, щебень, гальку, дресву.

Эти грунты являются хорошим основанием, если под ними расположен плотный слой. Они сжимаются незначительно и являются надежными основаниями.

При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% от общей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта добавляют наименование вида заполнителя, и указывают характеристики его состояния. Вид заполнителя устанавливают после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. Если обломочный материал представлен ракушкой в количестве ≥ 50%, грунт называют ракушечным, если от 30 до 50% – к наименованию грунта прибавляют с ракушкой.

Крупнообломочный грунт может быть пучинистым, если мелкая составляющая – пылеватый песок или глина.

Конгломераты

Конгломераты – крупнообломочные породы, группа скалистых разрушенных, состоящих из отдельных камней разной фракции, содержащие более 50% обломков кристаллических или осадочных пород, не связанных между собой или же сцементированных посторонними примесями.

Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высокая и способна выдержать вес дома в несколько этажей.

Хрящеватые грунты

Хрящеватые грунты – это смесь глины, песка, обломков камней, щебня и гравия. Они плохо размываются водой, не подвержены вспучиванию и вполне надежны.

Они не сжимаются и не размываются. В этом случае рекомендуется закладка фундамента с заглублением, как минимум, в 0,5 метра.

Что это такое?

Суглинок представляет собой грунт с преобладающей концентрацией глины и довольно высоким процентом песка. Подтипы почв обладают различным количественным соотношением этих основных элементов, поэтому перед любыми работами суглинистая почва требует тщательного анализа и в большинстве случаев предварительного облагораживания, улучшения её состава и структуры. Глина в толще суглинка представлена небольшими фракциями в виде пластин, но внешне почва выглядит по-разному в зависимости от объёма дополнительных примесей. Она может иметь жёлтый, серый, красноватый и бурый цвет.

Происхождение суглинистых почв связано с размывом склонов гор, холмов, долин и естественных углублений в рельефе. Во время весенних паводков, летних и осенних затоплений вода размывает берега, и в их нижней части происходит отложение частиц глины и других мелких обломков пород. На ощупь определить суглинок можно, растерев ком земли в руках – при этом явно чувствуется царапающий кожу песок. Если скатать из него шар, а затем размять, наподобие лепёшки, на краях обнаружится растрескивание, а это значит, что в почве присутствует повышенное количество глинистых частиц.

Суглинистые почвы являются самыми плодородными, применяются в садоводстве и масштабном выращивании культур, но только при сбалансированном содержании песчаных и глинистых элементов. В них достаточно перегноя, ила и других компонентов, необходимых для получения богатых урожаев. Но сначала надо определить строение данного типа грунта, рассмотреть условное графическое обозначение его элементов, особенности залегания горизонтов и геоморфологии, чтобы понять, как проводить обработку в целях улучшения.

Этимология термина

Слово «суглинок» — означает «близкое к глине, рядом с глиной» и этимологически делится на две части следующим образом: приставка «су-», родственная современным русским приставкам «с-» и «со-», а также корень «глин-(ок)». На современном русском языке данное слово могло бы звучать как соглина (как например сотоварищ, соратник, сотрудник).

Для сравнения можно привести в пример такие слова, как супесь (почва, близкая к песку, но не песок), сумрак (состояние, близкое к темноте (мраку), почти мрак), сутолока (состояние, близкое к толкотне, тесноте (толоке), но ещё не теснота), судорога (состояние, близкое к дрожи, но ещё не сама дрожь).

Определение консистенции грунта в естественном сложении

Показатель консистенции СB для грунтов ненарушенной структуры определяется при помощи конуса Бойченко методом лабораторной пенетрации (рис. 1). Конус имеет угол раскрытия 30° и вес 300 грамм. Образец грунта загружают в металлическое кольцо и устанавливают на основание пенетрометра. Конус опускают до соприкосновения с зачищенной поверхностью грунта, чтобы он слегка его касался и прочерчивал тонкую линию, нажимают кнопку стопора, дают возможность конусу погрузиться в грунт под действием собственного веса и через 5 секунд берут отсчет с точность до 0,1 мм. В ходе опыта определяют глубину погружения конуса в грунт h мм (3–5 раз), в качестве результата опыта принимают среднее арифметическое глубины погружения конуса, которое и используют для определения показателя консистенции по специальной таблице 2.

Рис. 1. Конус (пенетрометр) П.О. Бойченко. Общий вид

Таблица 2. Классификация грунтов по показателю консистенции

| Глубина погружения конуса, h в мм. | Св | Консистенция |

| < 1,5 | < -0,25 | твердая |

| 1,5 – 4,0 | -0,25 — 0 | полутвердая |

| 4,0 – 7,4 | 0 — 0,25 | тугопластичная |

| 7,4 – 16,0 | 0,25 — 0,75 | мягкопластичная |

| 16,0 – 22,5 | 0,75-1.00 | текучепластичная |

| > 22,5 | >1.00 | текучая |

Таблица 3. Переход от величины погружения конуса (h) к показателю консистенции грунта Св

| h мм | Св | h мм | Св | h мм | Св | h мм | Св | h мм | Св | h мм | Св |

| 1.0 | -0.27 | 4.6 | 0.05 | 8.2 | 0.31 | 11.8 | 0.53 | 17.0 | 0.78 | 35.0 | 1.44 |

| 1.2 | -0.25 | 4.8 | 0.07 | 8.4 | 0.32 | 12.0 | 0.55 | 18.0 | 0.82 | 36.0 | 1.47 |

| 1.4 | -0.23 | 5.0 | 0.08 | 8.6 | 0.33 | 12.2 | 0.56 | 19.0 | 0.86 | 37.0 | 1.50 |

| 1.6 | -0.21 | 5.2 | 0.09 | 8.8 | 0.35 | 12.4 | 0.57 | 20.0 | 0.90 | 38.0 | 1.54 |

| 1.8 | -0.19 | 5.4 | 0.11 | 9.0 | 0.36 | 12.6 | 0.58 | 21.0 | 0.94 | 39.0 | 1.58 |

| 2.0 | -0.17 | 5.6 | 0.12 | 9.2 | 0.37 | 12.8 | 0.59 | 22.0 | 0.98 | 40.0 | 1.61 |

| 2.2 | -0.16 | 5.8 | 0.13 | 9.4 | 0.39 | 13.0 | 0.61 | 23.0 | 1.02 | 41.0 | 1.64 |

| 2.4 | -0.13 | 6.0 | 0.15 | 9.6 | 0.4 | 13.2 | 0.62 | 24.0 | 1.06 | 42.0 | 1.67 |

| 2.6 | -0.12 | 6.2 | 0.16 | 9.8 | 0.41 | 13.4 | 0.63 | 25.0 | 1.10 | 43.0 | 1.70 |

| 2.8 | -0.09 | 6.4 | 0.17 | 10.0 | 0.43 | 13.6 | 0.64 | 26.0 | 1.13 | 44.0 | 1.73 |

| 3.0 | -0.08 | 6.6 | 0.2 | 10.2 | 0.44 | 13.8 | 0.65 | 27.0 | 1.17 | 45.0 | 1.77 |

| 3.2 | -0.07 | 6.8 | 0.21 | 10.4 | 0.45 | 14.0 | 0.66 | 28.0 | 1.20 | 46.0 | 1.85 |

| 3.4 | -0.05 | 7.0 | 0.23 | 10.6 | 0.46 | 14.2 | 0.67 | 29.0 | 1.24 | 47.0 | 1.87 |

| 3.6 | -0.03 | 7.2 | 0.24 | 10.8 | 0.47 | 14.4 | 0.68 | 30.0 | 1.27 | 48.0 | 1.89 |

| 3.8 | -0.01 | 7.4 | 0.25 | 11.0 | 0.48 | 14.6 | 0.69 | 31.0 | 1.30 | ||

| 4.0 | 0.00 | 7.6 | 0.27 | 11.2 | 0.49 | 14.8 | 0.7 | 32.0 | 1.33 | ||

| 4.2 | 0.01 | 7.8 | 0.28 | 11.4 | 0.5 | 15.0 | 0.71 | 33.0 | 1.37 | ||

| 4.4 | 0.03 | 8.0 | 0.29 | 11.6 | 0.52 | 16.0 | 0.74 | 34.0 | 1.40 |

Рис. 2. График зависимость Св от h

Грунты по показателю текучести IL могут отличаться (и отличаются) от показателя консистенции СB. Для оценки естественного состояния грунта вводитсяпоказатель структурный прочности грунта

Ксп = СB — IL (2)

где, СB – показатель консистенции, IL – показатель текучести.

По этому простому показателю грунты можно разделить на две группы:

Ксп > 0 – грунты структурно устойчивые, Ксп ≤ 0 – грунты структурно неустойчивые; и Ксп = 0 – грунты структурно однородные

Например, между двумя показателями консистенции IL и СB для грунтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области существует взаимосвязь (рис 3).

Рис. 3. График зависимости показателя текучести и консистенции для моренных (g) и озерно-ледниковых (lg) отложений территории Санкт-Петербурга (по данным «Трест ГРИИ»).

Анализируя данный график, можно констатировать, что на основании показателя IL грунты в нарушенном состоянии характеризуются как менее прочные, чем по СB, характеризующего грунты в естественном сложении. Смещения наименования консистенции по показателю IL в сравнении с СB могут достигать 2–4 подформ для озерно-ледниковых грунтов, что связано с их высокой структурной прочностью. И наоборот для ледниковых супесей возможно СB> IL, что связано с низкой структурной прочностью и погрешностями определения пределов пластичности. Таким образом, сравнение этих показателей дает возможность оценить структурную прочность грунта. Следовательно, определив Св и IL, и воспользовавшись этим графиком, можно достаточно уверенно определить генезис грунта. Или, зная один из показателей консистенции, определить или проконтролировать другой.

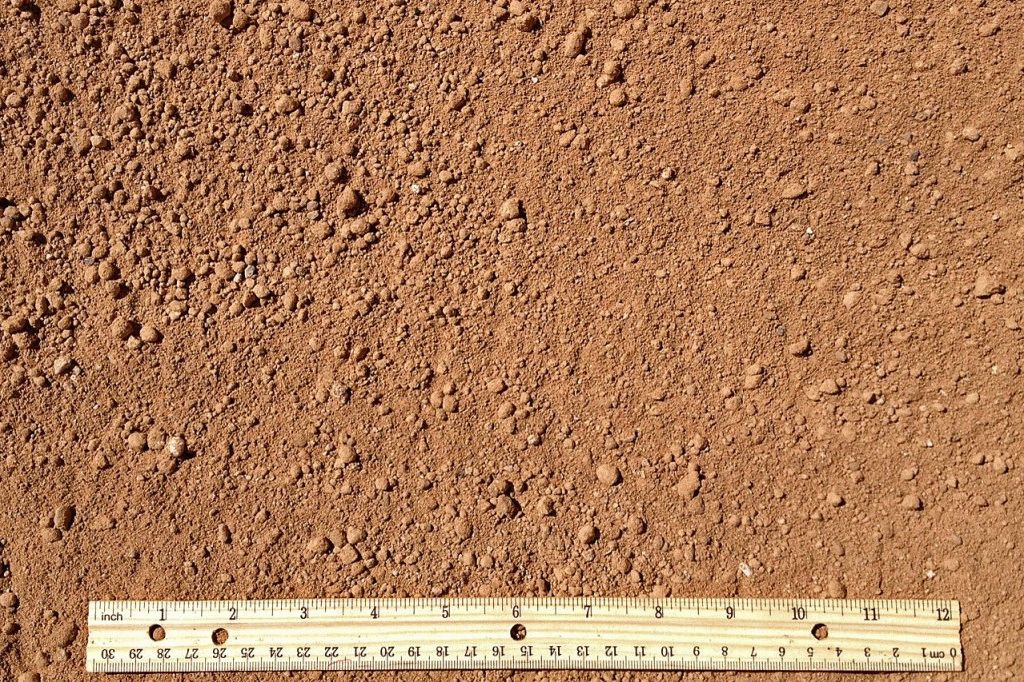

Определяем механический состав почвы – тест с водой

Основные типы почв: легкая (песчаные и супесчаные), среднетяжелая (суглинистые), тяжелая (глинистые). Определение механического состава проводят с помощью знакомого многим теста. Горсть земли хорошо увлажните водой, стараясь получить по консистенции густую пастообразную массу. Теперь возьмите смоченный комок в руки и попытайтесь скрутить из него «колбаску» и сделать кольцо. Результат эксперимента подскажет вам, какой тип почвы вы держите в руках. Если почва хорошо сворачивается и образует плотное кольцо, значит земля тяжелая.

Определяем тип почвы

В случае если она хорошо сворачивается, однако при скручивании в кольцо образует трещины, ее относят к среднему типу. А если она рассыпается в руках и из нее невозможно сделать даже тонкий жгут, это означает, что земля легкая. Эти типы почв бывают водо- и воздухопроницаемыми, отличаются плотностью и влагоёмкостью. Каждый из них приспособлен для выращивания различных культурных растений, с индивидуальным подходом к уходу и подкормке.

Литература

- Конищев В. Н. Некоторые особенности покровных суглинков юго-восточной части Большеземельской тундры в связи с их генезисом. В сб.: «Вопросы географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961.

- Мазуров Г. П. О генезисе покровных отложений. «Науч. бюл. Ленингр. ун-та», 1948, № 20.

- Мазуров Г. П. К вопросу о формировании покровных отложений. Материалы по общему мерзлотоведению. В сб:: «VII Междуведомственное совещание по мерзлотоведению». Изд-во АН СССР, М., 1959.

- Охотин В. В., Мазуров Г. П. Покровные отложения на моренах Европейской части Советского Союза. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1951, № 4.

- Попов А. И. О происхождении покровных суглинков Русской равнины. «Изв. АН СССР», сер. геогр., 1953, № 5.

- Попов А. И. Грунтовые жилы на севере Западной Сибири. «Вопр. физич. географии полярных стран», вып. 2. Изд-во МГУ, 1959.

- Попов А. И. Покровные суглинки и полигональный рельеф Большеземельской тундры. В сб.: «Вопр. географич. мерзлотоведения и перигляциальной морфологии». Изд-во МГУ, 1961.

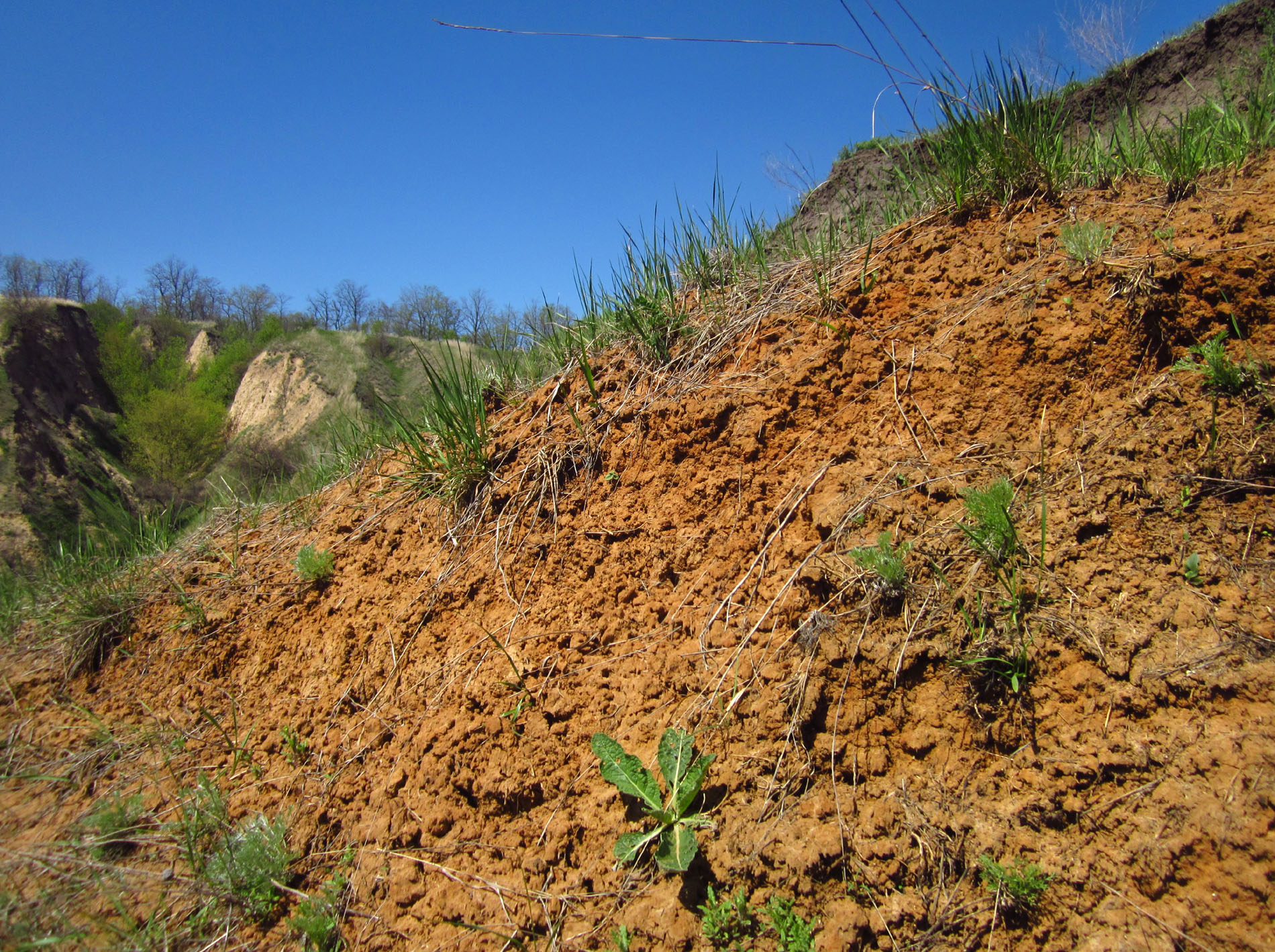

Особенности глинистой почвы

Глинистыми называют почвы, на 80 и больше процентов состоящие из глины и максимум на 20 % – из песка. Если попробовать размять в руках комочек такой почвы, он не рассыпается на крупинки, а размазывается, окрашивая руки в рыжий цвет, лепится. Глина богата различными минеральными соединениями, необходимыми для роста растений, но они практически не поступают из плотной почвы в корневую систему, поэтому глинистую почву называют жадной. Есть у нее и ряд других недостатков:

- землю тяжело обрабатывать, в сухую погоду она твердая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом;

- из-за плотной структуры ухудшается циркуляция воздуха;

- почва обладает низкой теплопроводностью, медленно прогревается, поэтому семенам требуется много времени для пробуждения;

- в дожди и после весеннего таяния снега земля оплывает, на поверхности стоят лужи, но влага плохо проникает вглубь. Застой воды препятствует циркуляции воздуха и вызывает закисление, а большинство культурных растений не приживается на почвах с кислой реакцией;

- в жару на поверхности образуется твердая растрескивающаяся корка.

При пересыхании глинистая почва растрескивается

Свойства

По сравнению с другими глинистыми породами супесь отличается наименьшими пластичными качествами. По сравнению с суглинком, она хуже держит механическую нагрузку и содержит гораздо больше пор. Каждая порода или грунт характеризуется значениями числа пластичности, которое определяется по разнице уровня влажности, соответствующей двум состояниям грунта на рубежах текучести и раскатывания. Измеряется этот показатель в процентах. Для разных видов супеси он составляет либо меньше 50, либо больше в зависимости от конкретного состава.

Говоря далее про характеристики этой массы, необходимо отметить, что скважность составляет иногда 60% и более, что нехарактерно для обычного песка. Типична щелевидная конфигурация самих пор

Но надо понимать, что в любой глинистой породе скважность неустойчива и сильно зависит от степени увлажнения в конкретный момент. Играет роль и оказываемое снаружи давление. Водопроницаемость супесей варьируется от 0,1 до 1.

Механическая структура породы или грунта определяется с помощью простых тестов. Если «шнур» вовсе не удаётся сделать, то налицо песок; супесчаная масса позволяет сформировать только некоторые «зачатки» шнура. К тому же она без проблем растирается при обычных движениях пальцев. После растирания ощутимо доминируют песчаные компоненты, хорошо заметные даже визуально.

Вместе с его структурой она объединена общим термином «строение грунта». Макростроение определяют при непосредственном осмотре или при использовании лупы. Для изучения мезостроения необходимы уже оптические микроскопы. А микростроение можно установить только с помощью электронной микроскопии. На структурный состав почвы сильнейшее влияние оказывают те породы, из которых она возникает.

Чаще всего супесчаные отложения имеют тот самый цвет, которым отличались исходные минералы. Поэтому смысла описывать их расцветку в общем виде, без «привязки» к конкретному происхождению, нет. Недаром этот момент обходят многие, даже очень подробные источники.

Твёрдая супесь имеет показатель текучести меньше 0, а для пластичных типов он составляет от 0 до 1.

Как определить почву на участке

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Тип почвыХарактеристикаОсобенности Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести. Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию. Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект. Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания. Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании. Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации. Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Суглинистая

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве. Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей. Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.

Чтобы понять, какая у вас на участке плодородная почва: чернозем или торф, отожмите кусок земли и положите на солнце. Торф быстро высохнет, а чернозем дольше удержит влагу.

Для определения вида почвы можно использовать и обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось:

- вода почти чистая, на дне небольшой слой осадка –почва суглинистая;

- чистая вода с осадком из песчинок и камешков – песчаная;

- мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси – торфяная;

- мутная вода, осадок тонкий – глинистая.

Наиболее плодородные почвы, подходящие для выращивания растений: чернозем, легкий или средний суглинок.

Способы удобрения почвы

В разных источниках часто пишут, что супесчаная почва отличается меньшей плодородностью, чем суглинок, с точки зрения содержания питательных веществ. Однако в плане других качеств она будет даже ценнее. Супесь проще обрабатывать, чем суглинок. Она легче и практически не облепляет применяемые инструменты. Отсутствуют неприятные эффекты, связанные со слабой вентиляцией корневой системы.

Чтобы компенсировать нехватку питательных веществ, обычно вместо чистой супеси используют почвосмеси. В качестве добавки применяют растительный перегной (его берут вдвое больше, чем основной породы). Иногда растительный перегной заменяют на садовую и дерновую землю, на чернозём. Для культивирования орхидей используют древесную кору, хвою, различные типы верхового торфа. Для теплиц супесь должна перемешиваться с торфом либо торфогрунтом.

Важной почвенной добавкой для супесчаных огородов, клумб и садов выступают органические удобрения. Компост получают на основе растительных и пищевых остатков

До внесения в почву придётся компостировать опилки, нарезанную газонную траву, солому, срез древесных веток. Использование навоза возможно, но для мелкого цветника или клумбы он не подходит. Навоз можно заменить:

-

куриным помётом в виде гранул;

-

верховым раскисленным торфом;

-

агровермикулитом.