Сочинительная связь

Сочинительные союзы в русском языке служат средством соединения равноправных членов предложения или даже нескольких предложений в рамках одного сложного. Надо ответственно подходить к выбранному способу выражения собственных мыслей. В противном случае, собеседник или читатель может не так понять, а разговор двух не слышащих друг друга людей это не настоящее общение.

Рассмотрим как на примере сочинительные союзы помогают нам более точно выражать мысль в простых предложениях. Читатель уже знает, что каждая фраза представляет собой законченную мысль

В ней важно каждое слово и желательно использовать его правильно

В предложении существует грамматическая основа. Это подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа говорит о конкретном предмете и действии, совершаемом предметом или в отношении его. Грамматическая основа не разделяется между собой.

Сочинительный союз в этом случае направлен на соединение второстепенных членов предложения. Это такие слова, которые уточняют события, описанные в грамматической основе. Допускается показ с какой-то новой стороны.

Примеры сочинительной связи

Возьмем для примера предложение

«Солнце и небо весной и летом обязательно яркие и манящие»

Здесь сочинительный союз проявил себя во всей красе! Солнце и небо это подлежащее, а яркие и манящие сказуемое, да еще и обстоятельства есть — весной, летом. Союз «и» соединяет равноправные члены предложения. Узнать такую связь совсем несложно. Достаточно мысленно убрать сочинительный союз и одно соединяющее слово. Останется смысл предложения? Проверим:

«Солнце и небо весной обязательно яркие и манящие».

Смысл у предложения есть, хотя и изменился. Теперь автор считает, что солнце и небо лишь весной обязательно яркие и манящие. Возможно, он того же мнения о летней погоде, но из данной конкретной фразы мы этого не узнаем.

Так проявляется богатство русского языка. Каждое слово нужно. Стоит убрать хотя бы одно, как смысл предложения изменится. Все сочинительные союзы добавляют какой-то новый оттенок предложению. Если убрать сам союз и соединяющее слово, смысл может поменяться, но предложение будет законченным.

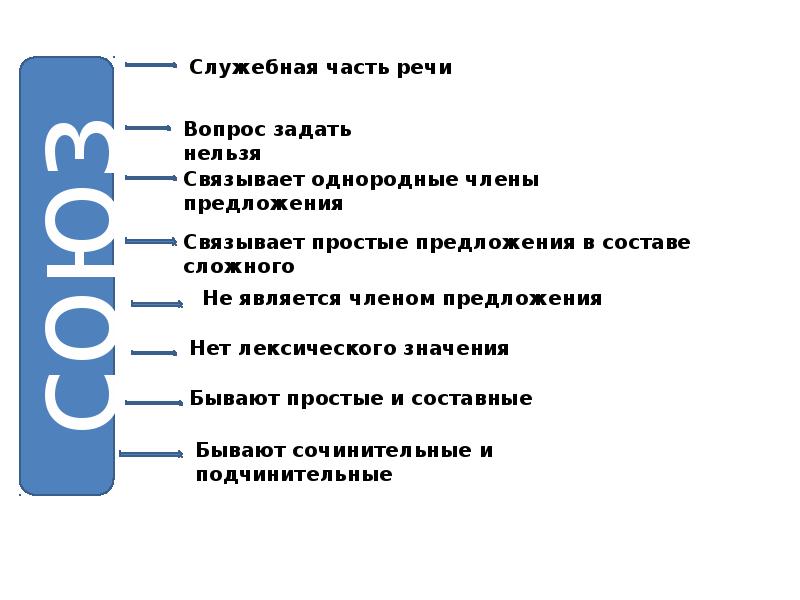

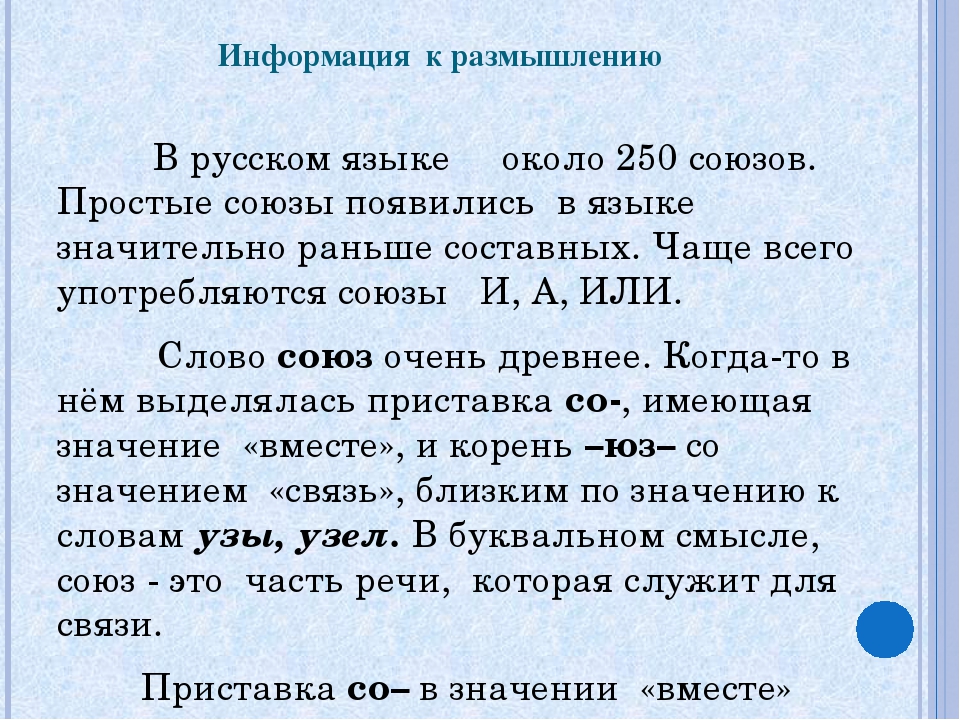

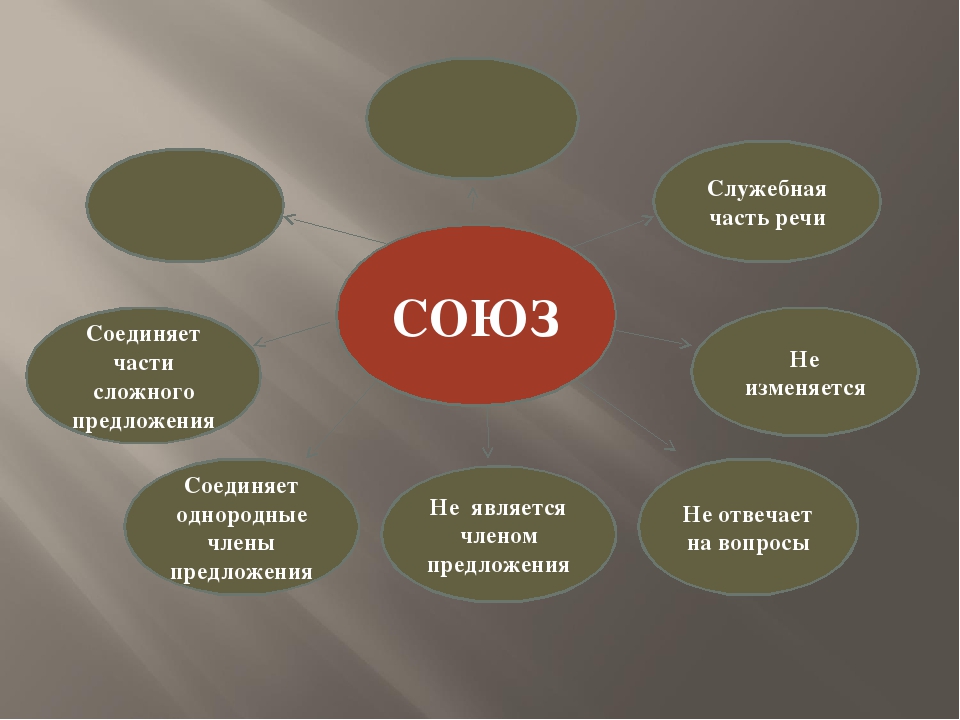

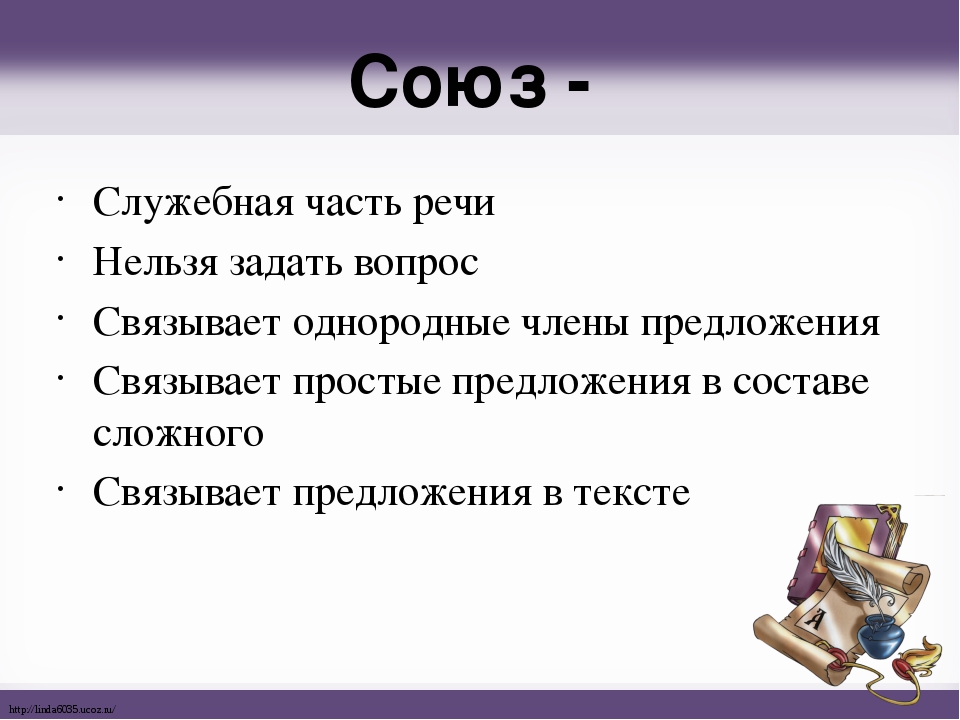

Что такое союз?

Как лингвистический термин слово «союз» появилось в 17 веке. Оно было воспринято из старославянского языка. Это слово образовано с помощью приставки съ-, что по-русски значит «со-«, как и в словах «совладелец», «содружество», «согласие». Его этимологическими родственниками являются слова «узы», «связь», «вязать». В русском языке союз выступает в роли связующего звена между отдельными словами и предложениями.

Понаблюдаем:

Слова «пчелы» и «шмели» обозначают предмет, отвечают на один и тот же вопрос кто? и принадлежат сказуемому «вьются». Это однородные члены предложения, которые соединяются между собой союзом «и». Этот же союз может связывать более крупные объединения слов, выражающие законченную мысль, — простые предложения в составе сложного.

Сравним:

В этом сложном предложении содержится две грамматические основы:

- ивняк растет;

- вётлы полощут.

Два простых предложения оформлены в одну законченную мысль с помощью союза «и«.

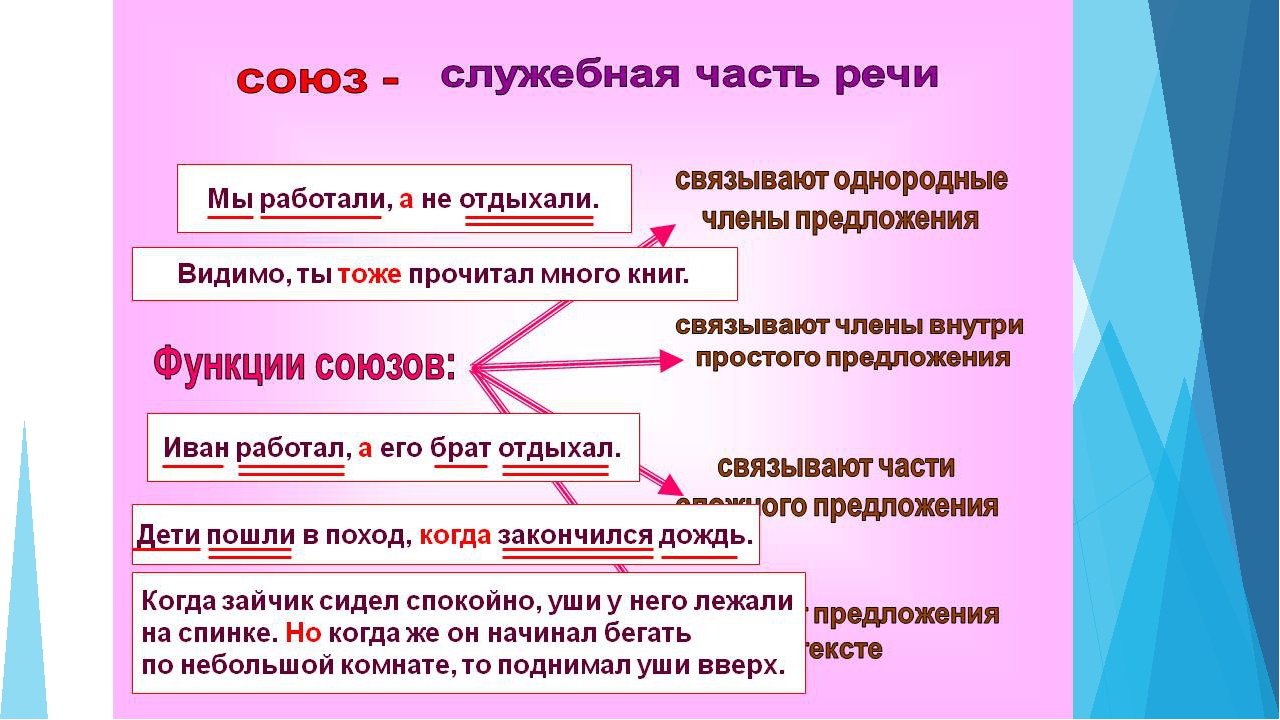

Союз обладает уникальной способностью соединять не только отдельные слова и части сложного предложения, но и предложения в тексте.

Понаблюдав за ролью союза, дадим ему определение:

Определение

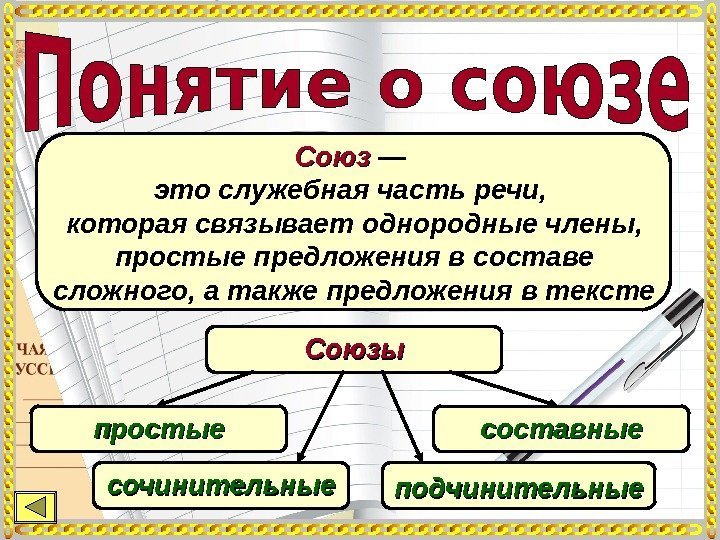

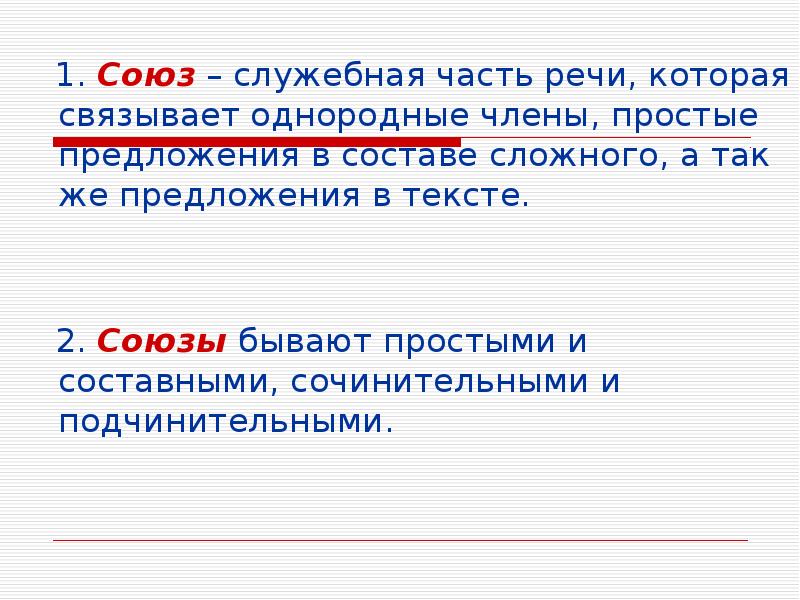

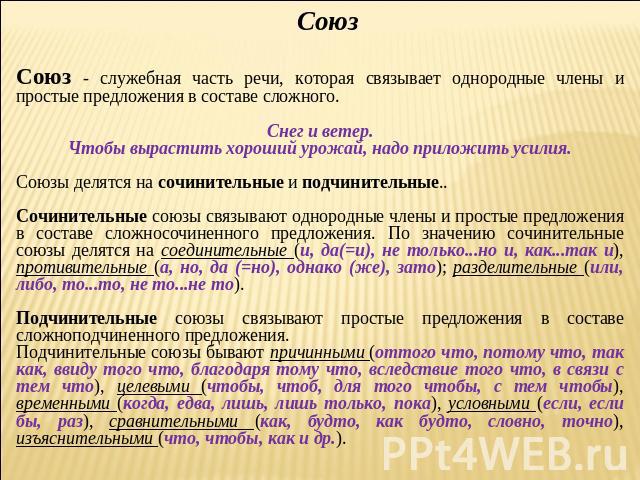

Союз — это служебная часть речи, которая употребляется для связи слов, частей сложных предложений и предложений в тексте.

Союз как служебная часть речи является средством связи между различными компонентами словосочетаний и предложений.

Союз и частица

Некоторые сочинительные союзы по значению сближаются с частицами.

Сравните:

- Я принял предложение, он же отказался (же – частица)

- Я принял предложение, а он отказался (а – союз).

Однако сочинительные союзы и частицы различаются по синтаксическим свойствам.

В качестве основных синтаксических критериев различения сочинительных союзов и частиц выделяются следующие.

Во-первых, сочинительный союз всегда занимает позицию между двумя конъюнктами, и не может, в отличие от частицы, входить в состав конъюнкта; нельзя сказать: Я принял предложение, он а отказался.

Во-вторых, союзы, в отличие от частиц, требуют эксплицитного выражения обоих конъюнктов:

Сравните:

- Придет Петя или Маша (союз), при невозможности

- Придет или Маша (союз) и возможности

- Придет и Маша (частица).

И, в отличие от или, неоднороден: в некоторых значениях это союз (Ребенок веселый и упитанный), а в некоторых – частица, близкая по смыслу к частице даже (Он и в хорошую погоду не ходит гулять).

Впрочем, граница между союзом и частицей не является жесткой, и некоторые единицы имеют, скорее, промежуточный статус. Так, ли… или традиционно относят к повторяющимся союзам, однако формальные свойства данного коннектора не позволяют охарактеризовать его столь однозначно.

С одной стороны, компонент ли помещается внутри конъюнкта, что свойственно частице. Кроме того, в некоторых контекстах ли… или разрешает опущение второго конъюнкта, и в этом проявляя свойство частицы.

Сравните:

- От них зависит, будет ли Россия в продовольственной кабале или нет.

- От них зависит, будет ли Россия в продовольственной кабале.

С другой стороны, однако, в некоторых других контекстах опущение второго конъюнкта сомнительно – что свидетельствует, наоборот, о союзном статусе ли… или:

- От них зависит, Россия ли будет в продовольственной кабале или Германия.

- От них зависит, Россия ли будет в продовольственной кабале.

Как видно из данных примеров, допустимость опущения второго конъюнкта зависит от семантики косвенного вопроса, подразумеваемого конструкцией с ли… или. Если это альтернативный вопрос, требующий в качестве ответа выбора одной из альтернатив, – опущение невозможно; если это общий вопрос, требующий ответа да или нет – опущение допустимо.

Между тем, для бесспорного союза такая зависимость опущения от семантических факторов нехарактерна, ср. союз или… или, запрещающий опускать второй конъюнкт при любых условиях:

- Тем временем или помощь подоспеет, или герой сам сообразит, как выпутаться.

- Тем временем или помощь подоспеет.

Бесспорной частице, наоборот, свойственно допускать опущение независимо от условий.

Таким образом, отнесение ли… или к союзам – принятое, вслед за академическими грамматиками, и подсказано традицией и является до некоторой степени условным.

Не всегда отчетлива и граница между сочинительными союзами и подчинительными. Так, союз ибо, традиционно относимый к подчинительным, проявляет целый ряд формальных свойств сочинения. Тем самым, исключение ибо из числа сочинительных союзов также обусловлено в значительной степени традицией.

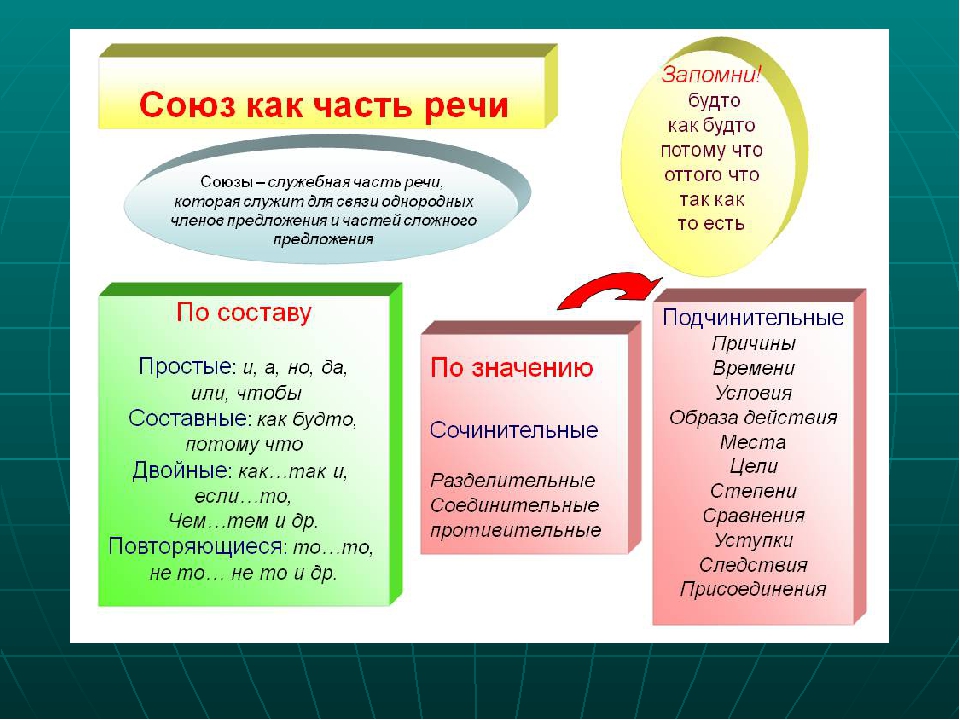

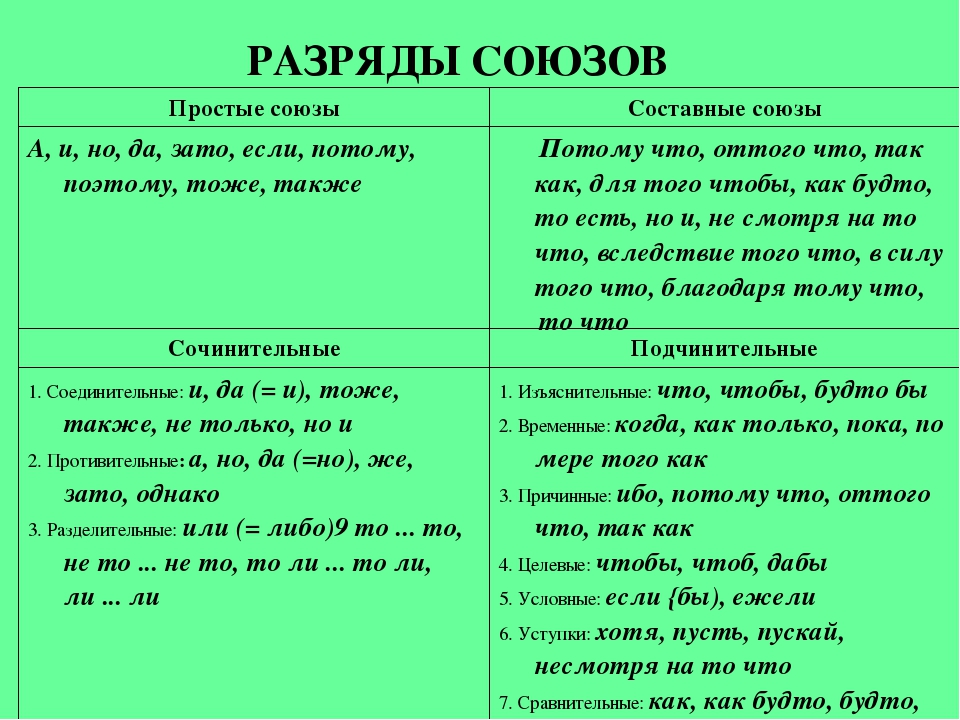

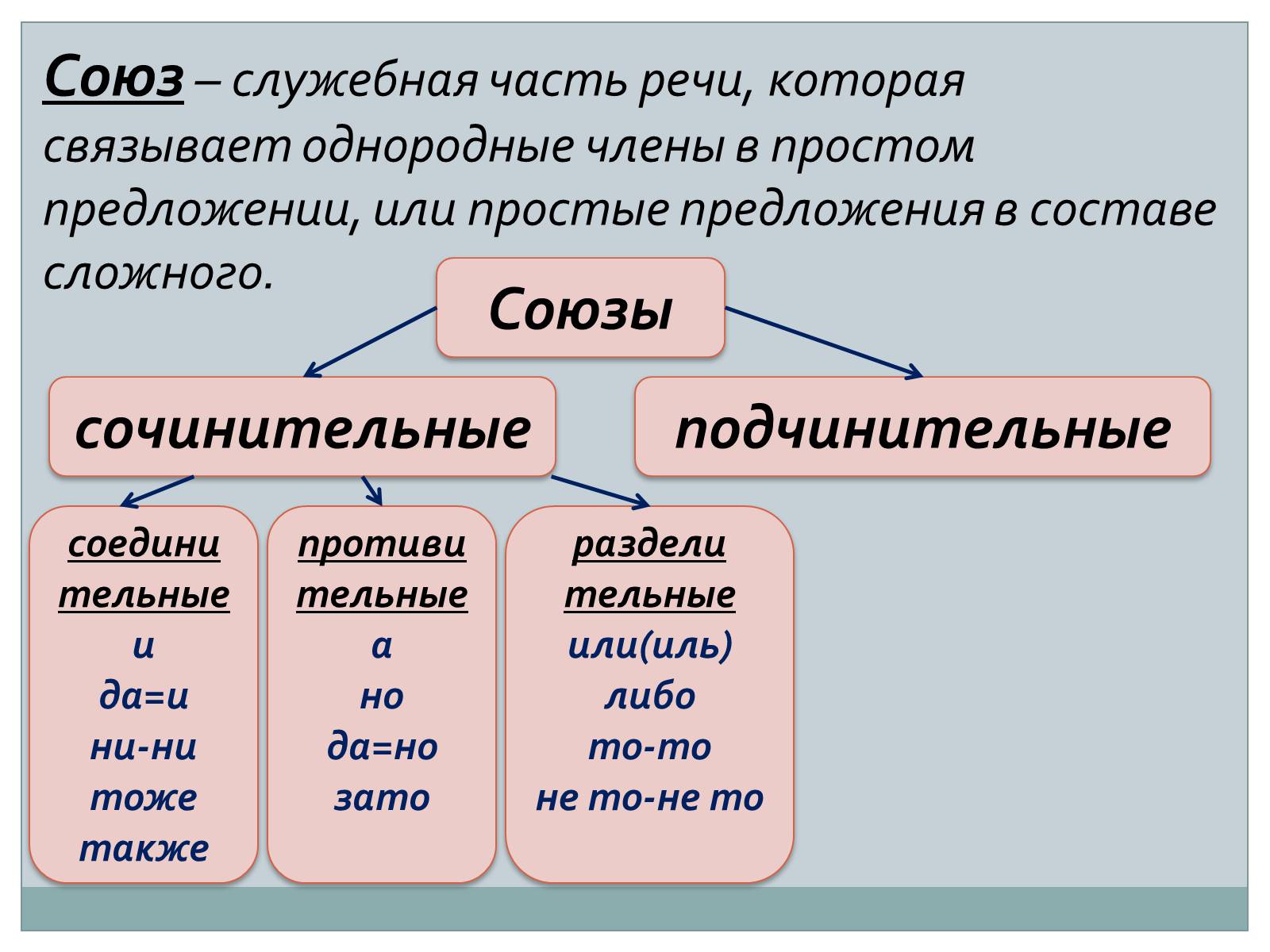

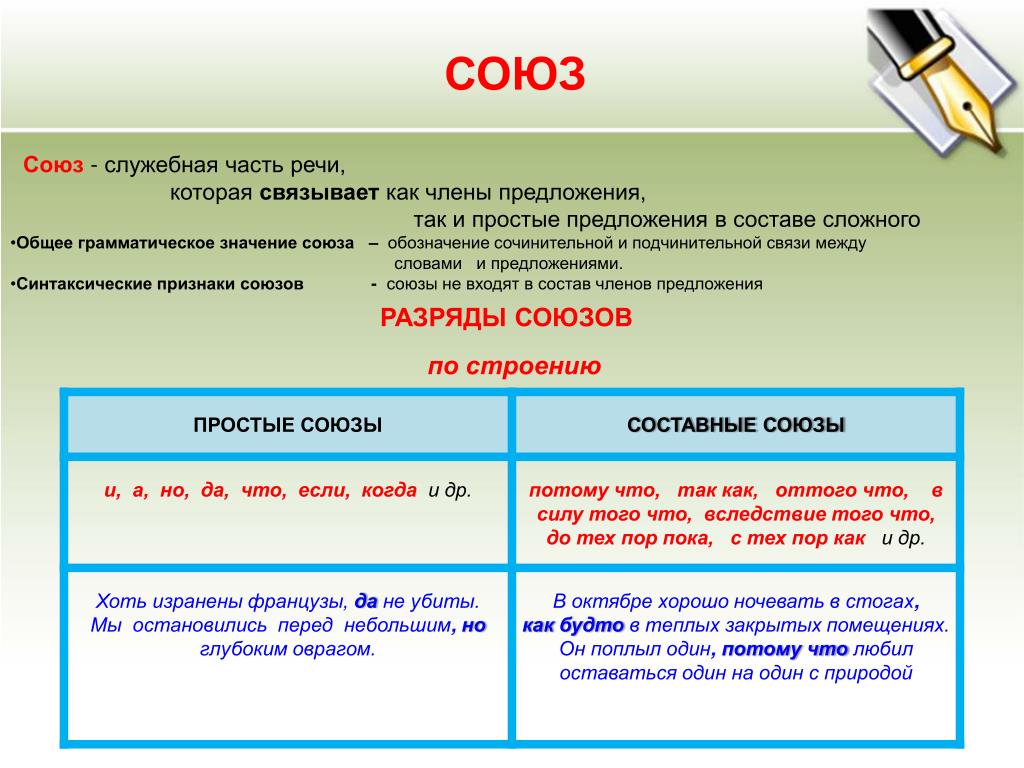

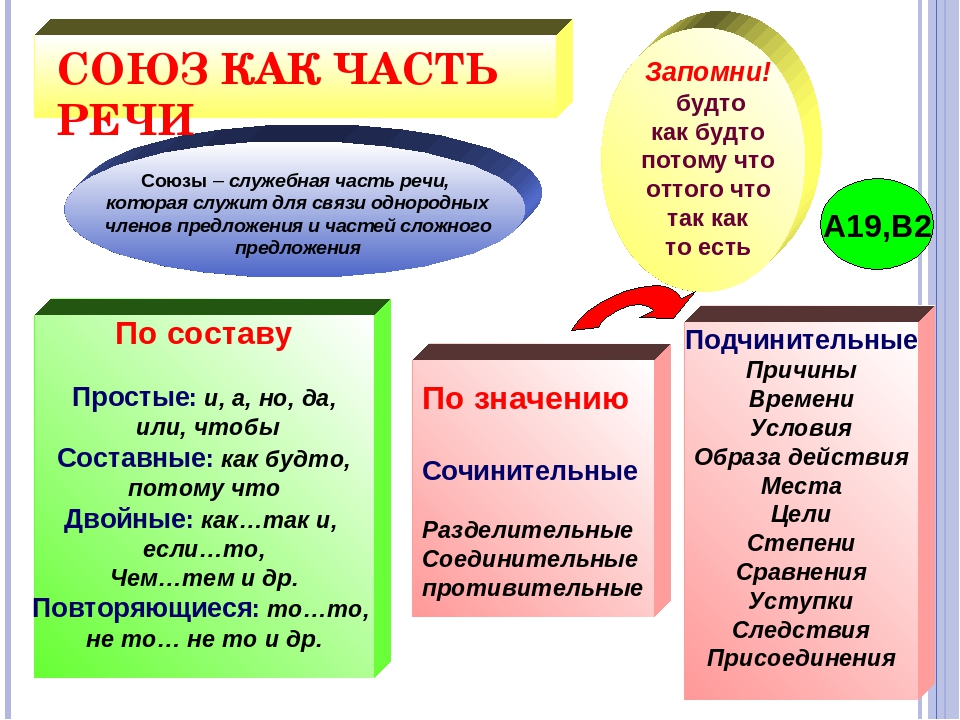

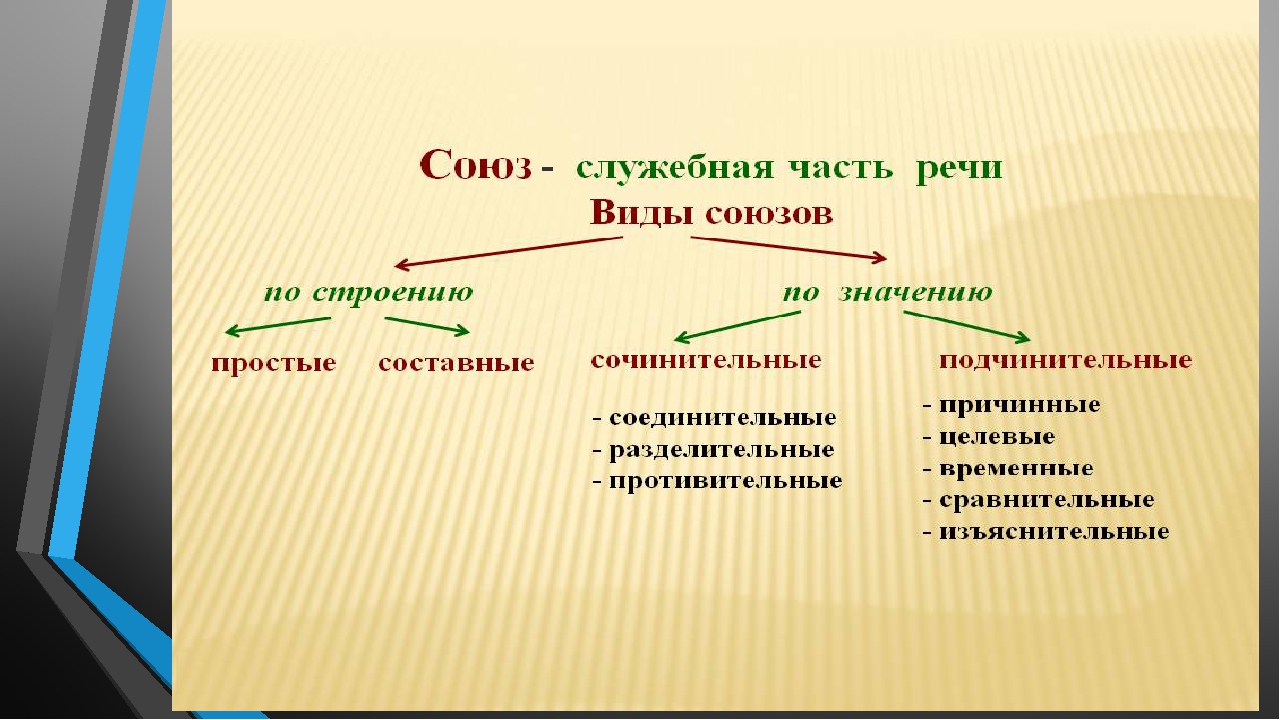

Виды союзов

Классификация таких терминов происходит, как правило, по 3 направлениям. Рассмотрим по отдельности каждое.

По синтаксическим признакам

Эти слова соединяют фрагменты сложносочиненных или сложноподчиненных предложений. Разберем по отдельности каждый тип.

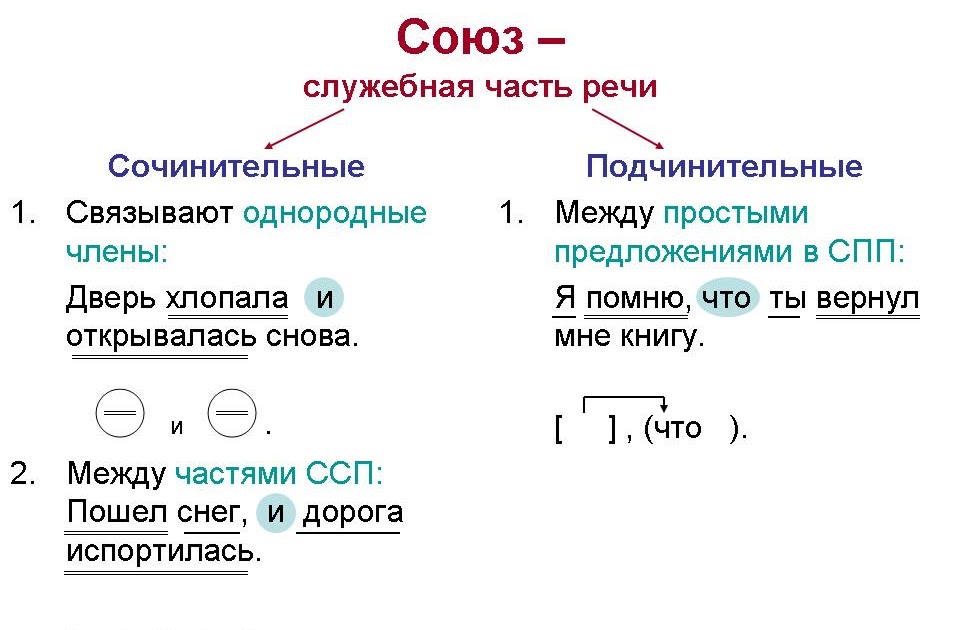

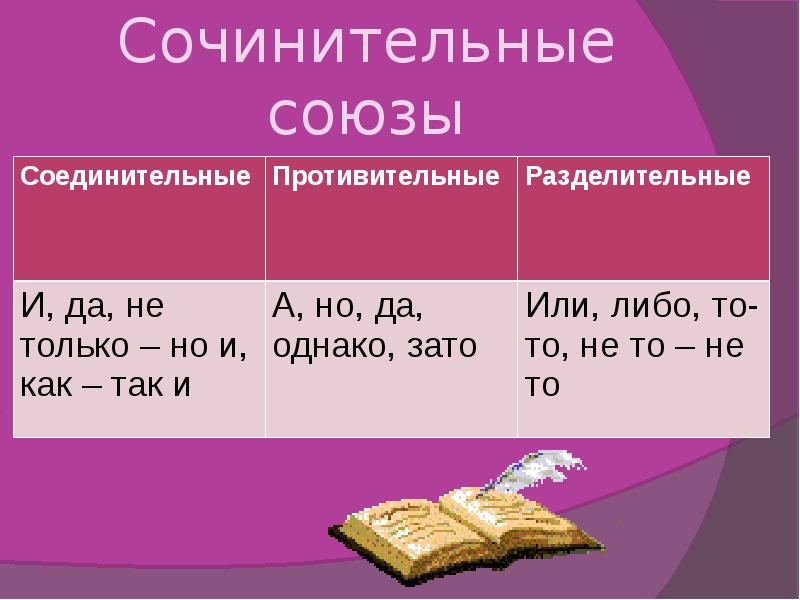

Сочинительные

Их еще называют сложносочинительные. Эти слова можно употреблять только при связывании равноправных фрагментов сложного предложения.

Выделяют группы сочинительных слов, некоторые из них приведены в таблице.

| Типы | Примеры |

| соединительные | и, да |

| разделительные | или, либо |

| противительные | да,но |

Подчинительные

Они употребляются следующим образом один фрагмент сложного предложения находится в подчинении иного. Эти отрезки считаются придаточными.

Выделяют следующие группы таких слов.

| Типы | Примеры |

| Временные | едва |

| Причинные | потому что |

| Условные | раз, коли |

| Целевые | для того чтобы |

| Уступительные | вопреки тому что |

| Следствия | так что |

| Сравнительные | чем |

| Изъяснительные | как |

Иногда элементы 7 подвида легко можно спутать с изъяснительными и другими разрядами этой служебной категории речи. Чтобы не происходило путаницы, следует задавать уточняющие вопросы.

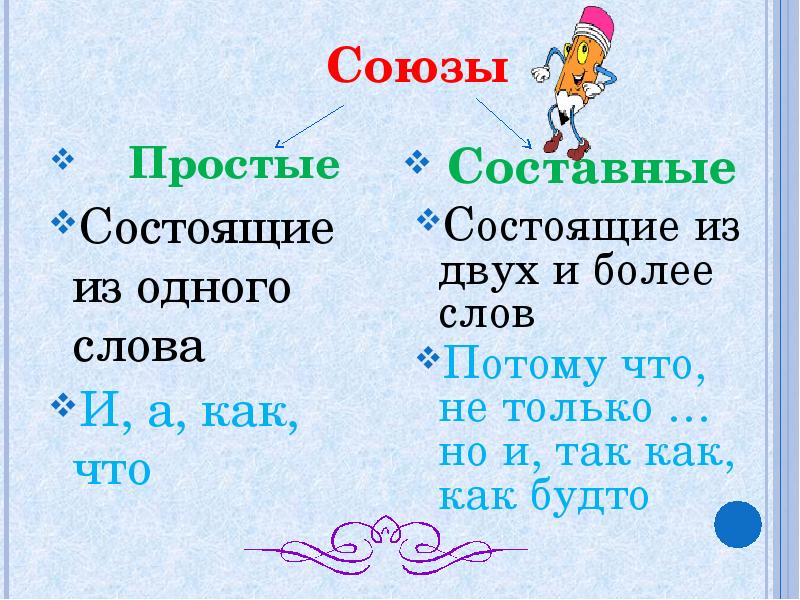

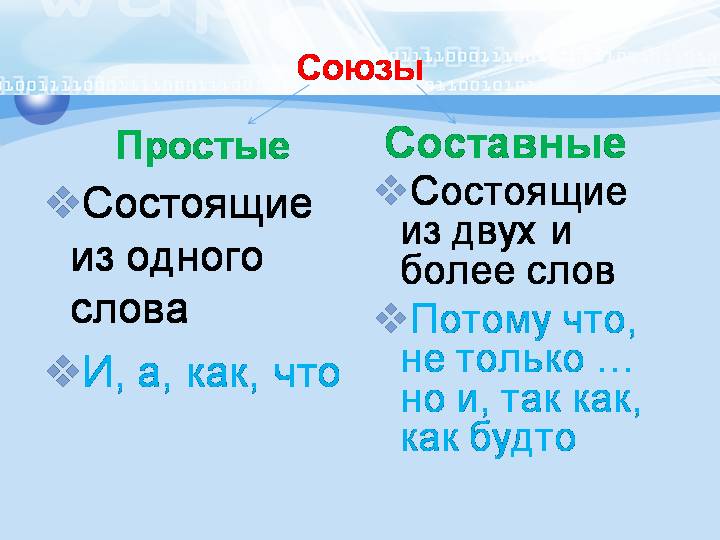

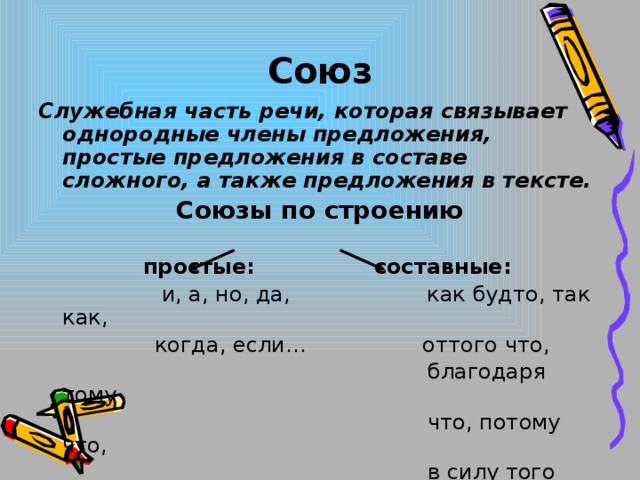

По морфологическим признакам

Они делятся так же просто, как и предыдущий тип на:

- простые (в одно слово) – а, и, но и др.,

- составные (несколько слов) – не только, но и, и другие.

Причем вторые тоже делятся на 2 категории: двойные и повторяющиеся. Чаще всего второй вид является подтипом первого.

К двойным можно приписать: если…да, когда…то…, а к повторяющимся – то…то, ни…ни…

По словообразованию

По тому, как они образованы, их можно поделить на:

- непроизводные – произошли независимо от иных категорий,

- производные – образовались из слов других категорий.

Выделяют такие виды последней разновидности слов:

- сочетание нескольких слов этой категории 1-ого типа,

- указ. слово гл. член предложения + простой союз,

- слово этой категории + обобщающее звено,

- историческое образование.

Бессоюзная связь

Существует бессоюзная и союзная сочинительная связь. Способы использования союзов читатель уже знает. Служебные части речи только кажутся несущественными или неинтересными. На самом деле, в них таится огромный потенциал и трудно представить текст или рассказ, в котором бы не использовались сочинительные союзы.

Но что, если автором задумана сочинительная связь, а союзы уже итак использовались слишком частом? Один и тот же прием со временем может надоесть.

К счастью, существует бессоюзная сочинительная связь. Работает она схожим образом, но единственный способ соединения в этом предложении — сохранение одной и той же интонации.

Примеры бессоюзной связи в предложении

Рассмотрим предложение:

«Когда начался дождь, дети зашли в дом»

Хотя здесь присутствует союз, он стоит в самом начале предложения и не может служить соединительным механизмом. Более того: если убрать его, смысл предложения не поменяется, как и не изменится красота мысли.

«Начался дождь, дети зашли в дом»

Обе фразы представляют собой пример сочинительной связи. В то же время, бессоюзной связью не рекомендуется злоупотреблять. Все хорошо в меру.

«Союз как часть речи»

Союз — служебная часть речи, которая связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного. В зависимости от своей роли союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

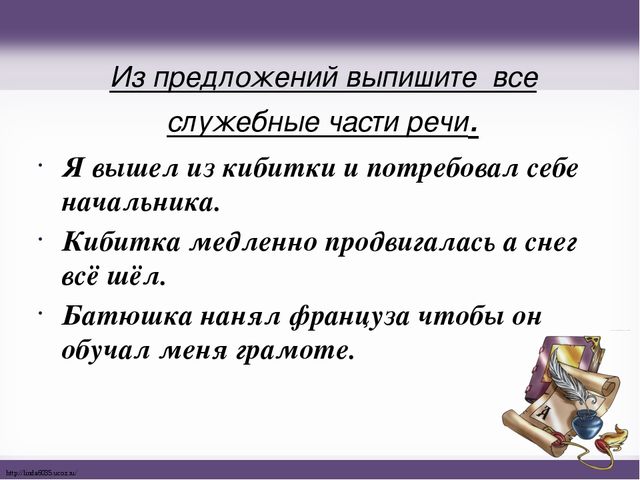

Сочинительные союзы могут связывать:

а) однородные члены в простом предложении: Звёзды меркнут и гаснут (Н. Некрасов); То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов (К. Паустовский);

б) равноправные простые предложения в составе сложного (сложносочинённого): Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали всё на одном и том же дереве (И. Тургенев); То дождь зарядит с утра, то вдруг мокрый снег полетит.

Подчинительные союзы связывают в составе сложного (сложноподчинённого) предложения такие простые предложения, из которых одно подчинено по смыслу другому, т.е. от одного предложения (главного) можно поставить вопрос к другому (зависимому): В сотый раз я пожалел, (о чём?) что не родился художником (К. Паустовский); Надо поставить свою жизнь в такие условия, (какие?) чтобы труд был необходим (А. Чехов).

Также союзы делятся на простые (состоят из одного слова: а, и, но, или, как, когда, едва, чтобы) и составные (состоят из нескольких слов: ввиду того что, вследствие того что, несмотря на то что, для того чтобы).

В составных союзах первая и вторая часть должны строго соответствовать друг другу и относиться к однородным членам предложения. ПРАВИЛЬНО: Путешественники восхищались красотой не только тайги, но и рек и озёр. НЕЛЬЗЯ: Путешественники восхищались не только красотой тайги, но также рек и озёр.

Группы сочинительных союзов

| Группа | Соединительные | Противительные | Разделительные |

| Союзы | и, да (= и), не только…но и, как…так и | а, но, да (= но), однако (же), зато | или, или…или, либо, то…то, не то…не то |

| Связывает однородные члены | Не только в июле, но и в августе стоит тёплая погода. | Я не отдохнул, зато успел подготовиться к зачёту. | Это надо сделать или сегодня, или завтра. |

| Связывает равноправные предложения | Не только дети играли в футбол, но и взрослые охотно к ним присоединились. | Весь день было жарко, зато вечером началась сильная гроза. | Или ты выполнишь обещание, или тебе не будут больше доверять. |

Иногда выделяют также группу присоединительных союзов (тоже, также, да и, причём, притом: присоединяют дополнительную информацию) и группу пояснительных союзов (то есть, а именно, или в значении то есть).

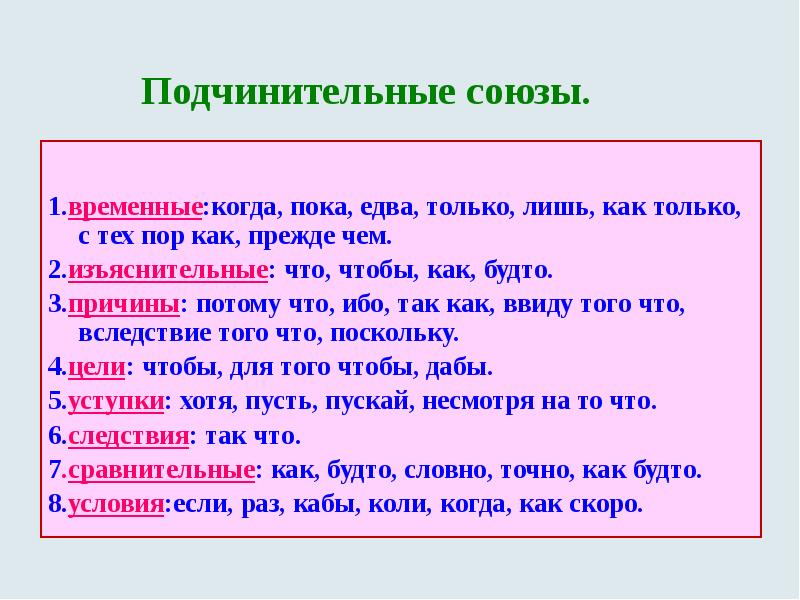

Группы подчинительных союзов

| Группа (вопрос от главного предложения) | Союзы | Пример |

| 1. Причинные (почему?) | Потому что, оттого что, так как, ввиду того что, благодаря тому что, в связи с тем что | Благодаря тому что в долине хорошие леса, там сохранились и звери. |

| 2. Целевые (зачем?) | Чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы, дабы | Для того чтобы соединиться с товарищами, нам нужно переплыть реку. |

| 3. Временные (когда?) | Когда, едва, лишь, лишь только, пока, прежде чем, после того как, в то время как | Лишь только я вошёл, часы пробили восемь. |

| 4. Условные (при каком условии?) | Если (бы), раз, ли, как скоро, коли, ежели, когда, коль скоро | Когда бы не было в мире зависти, не было бы и войн. |

| 5. Сравнительные (как?) | Как, будто, словно, как будто, точно, подобно тому как | Природу надо беречь, как мы бережём свою жизнь. |

| 6. Изъяснительные (вопрос косвенного падежа) | Что, чтобы, как | Все просили его, чтобы он спел. Ей часто говорили, что она очень хороша. |

| 7. Уступительные (вопреки чему?) | Несмотря на то что, как ни, хотя, даром что | Как ни грустно, а надо расставаться. |

Морфологический разбор союза.

План разбора

1. Часть речи. Общее значение.

2. Морфологические признаки:

- Сочинительный или подчинительный.

- Простой или составной.

- Неизменяемое слово.

Образец разбора: Мы все должны любить своё отечество, потому что здесь мы получили жизнь, впервые увидели свет (А.Н. Толстой).

Устный разбор

Потому что — союз. Соединяет части сложного предложения: Мы все должны любить своё отечество, (почему?) потому что здесь мы получили жизнь. Имеет морфологические признаки: подчинительный, составной. Неизменяемое слово. Не является членом предложения.

Письменный разбор

Потому что — союз.

- — = , потому что — =.

- Морф, признаки: подчин., составн.

Конспект урока «Союз как часть речи». Следующая тема: «Частица»

Подчинительные союзы

Главная задача подчинительных союзов — связывать предложения с простым строением в единое сложноподчиненное предложение.Сложноподчиненное предложение это один из разновидностей предложений, которые характеризуются сложным строением. В его строении есть одно основное (главное) предложение и одно или несколько вспомогательных (придаточных). Вспомогательная часть предложения напрямую зависит от основного, где главным связующим между основным предложением и придаточным выступают союзы. Например: Мальчик выбежал из подъезда, когда залаяла собака. Котёнок быстро бежал, из-за того что я с ним играл.В зависимости от смыслового значения, между основной и дополнительной частью предложения, используются различные категории союзов, которые выражают их связь.Подчинительные союзы делятся на категории:• Изъяснительные. Соединяет главное предложение с придаточным, и выступают в роли пояснения одного к другому, (отвечают на вопрос что?).• Временные. Передается временная зависимость придаточного предложения к основному, (отвечают на вопрос когда?).• Причинные. Выражаются причинные зависимости между придаточным предложением и основным, (отвечают на вопрос почему?). • Сравнительные. Передают сравнение между придаточным предложением и основным, (отвечают на вопрос как?).• Следственные. Показывают следствие из одной части предложения (придаточного) в другое (основное). Ниже приведена таблица примеров подчинительных союзовИзъяснительные что, когда, как, ли, чтобы

Когда живу в селе, любуюсь я природой. Катя помыла полы, чтобы в доме было чисто.

Временные Когда, едва, пока, с тех пор, прежде чем, перед тем как

Я начал ходить сам в школу, когда мне исполнилось девять лет. Прежде чем взошло солнце, была полная мгла.

Причинные Вследствие, потому что, из-за того что, в виду того что

Я не выполнил домашнее задание, потому что не понял тему прошлого урока. В виду болезни, я не поехал с классом на экскурсию.

Условные Если, когда, коли, ежели

Ежили б у меня была собака, я за ней ухаживал. Если бы Илюша был внимательнее, то он имел хорошие оценки.

Целевые Для того чтобы, из-за того что, чтобы, дабы

Я пришёл до темна, чтобы помочь бабушке. Из-за того что у меня нет компьютера, я не смог напечатать реферат.

Уступительные Несмотря ни на что, хотя, пускай, вопреки тому что

Хоть шел дождь, отдохнули мы хорошо. Собака залезла на стол, вопреки бабушкиному указанию.

Сравнительные Такие как, как будто, как, точно, будто, подобно тому

Мои книги подобны маленьким мирам. В окно светил луч солнца, как будто фонарик.

Следственные Поэтому, из-за этого, так что

Я не выполнил домашнее задание по русскому языку, поэтому получил двойку. Костя кушал хорошо из-за этого вырос сильным мальчиком.

Группы сочинительных союзов

Они бывают соединительными, разделительными, противительными, сопоставительными (двойными), пояснительными и присоединительными.

|

Группа союза |

Союзы |

Пример |

|

Соединительные |

и; да (в значении «и»); и…и; ни…ни; тоже; также |

Он с утра был на ногах, я тоже не спал. |

|

Разделительные |

или; либо; то…, то; не то…, не то; то ли…, то ли |

Это было то ли в прошлом месяце, то ли в позапрошлом. |

|

Противительные |

а; но; да (в значении «но»); зато; однако; же |

Она сделала пару шагов вперед, но дорогу ей преградил автомобиль. |

|

Сопоставительные |

как…, так и; не только…, но и; не столько…, сколько; не так…, как; хотя и…, но; не то что (бы)…, но (а); если не…, то |

Этот человек должен был не только доставить документы, но и положить их на указанное место. |

|

Пояснительные |

а именно; то есть; или (в значении «то есть») |

Парни решали вопрос силой, то есть затеяли драку. |

|

Присоединительные |

тоже; также; да и; и; притом; причём; и то; а то |

Арестованного вели в камеру, причем он совсем не сопротивлялся. |

Соединительные союзы используются при перечислении однородных членов. Они также указывают на одновременность действий или их последовательность. Эти союзы бывают простые (и, да) и составные (ни… ни, и… и). В составных запятые нужны перед второй и последующими частями союза.

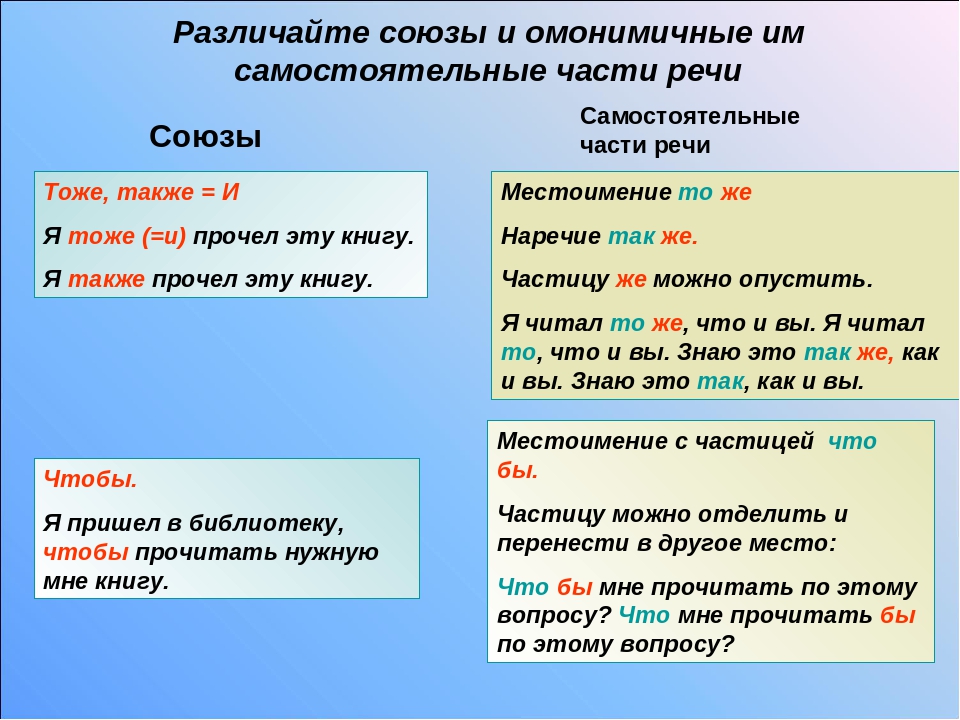

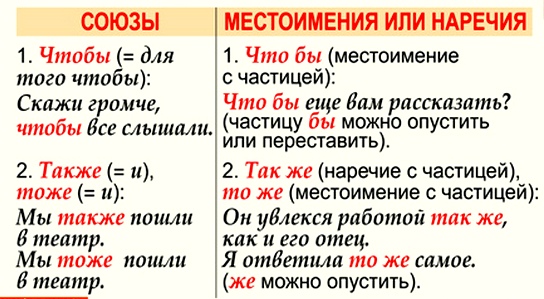

Важно не путать союзы «тоже», «также» и указательное местоимение «то» или наречие «так» с частицей «же». Для этого нужно помнить, что к союзу нельзя задать вопрос

Когда в предложении одно явление или один предмет противопоставляется другому, используются противительные союзы. Перед ними всегда ставятся запятые

В этом случае также важно не путать союз «зато» и предлог «за» с местоимением «то»

Разделительные союзы нужны, если в предложении речь идет о выборе, чередовании или взаимоисключении действия. Они тоже делятся на простые и составные.

Сопоставительные употребляются, когда в предложении речь идет о двух разных явлениях или предметах применительно к одной ситуации.

Пояснительные союзы нужны для конкретизации сказанного. Они также используются, чтобы переформулировать то, что было сказано ранее.

Присоединительные нужны для присоединения добавочных замечаний, которые не предусматривались в изначальном плане высказывания.

Ошибки в сложных предложениях: ошибка в построении сложного предложения

Одно из заданий в ЕГЭ по русскому языку — найти ошибку в построении сложного предложения.

К типичным ошибкам в сложных предложениях относятся:

-

Избыточные союзы с близким значением: Лучше сделать это сразу, чем нежели откладывать на потом.

-

Избыточное употребление частицы «бы»: Я прошу, чтобы вы сказали бы мне правду.

-

Лишнее указательное слово в главной части предложения: Она сказала то, что это неправда.

-

Неправильно использованный союз: Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи.

-

Повторное употребление одного и того же союза при последовательном подчинении нескольких придаточных: Я просил, чтобы вы сказали им, чтобы они не опаздывали.

-

Несогласованность придаточной части: Матрена была тем праведником, без которой, по пословице, не стоит село.

-

Нарушение смысла при отделении слова «который» от замещаемого слова: Я увидел человека в доме, который раньше был на улице.

-

Использование причастного оборота и придаточного как однородных членов: На столе лежали книги, купленные недавно и которые мне хотелось прочитать.

Для примера разберем пару заданий из ЕГЭ нового формата:

Задание 1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Грамматические ошибки |

Предложения |

|

|

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) ошибка в построении сложного предложения Д) нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

1) На уроке все, кто прочитал учебник, смог выполнить самостоятельную работу. 2) Вечером мы уже были на туристической базе, которая стояла на берегу моря и занимала почти полпарка. 3) Я не заметил, что был ли кто-нибудь еще так расстроен, как она. 4) Тех, кто в ХVIII столетии высказал предположение о возможности передачи энергии по проводам, считали фантазерами. 5) Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает Л. Волынский в книге «Лицо времени». 6) Согласно плану операции, мне было поручено уничтожить засевшего снайпера на дереве. 7) Никто не удивился, что он идет и стал копать вместе с рабочими 8) В журнале «Юности» была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. 9) Благодаря душевности, доброте, взаимопониманию родителей в семье всегда царили мир и согласие. |

Правильный ответ: 68137Ошибка при построении сложного предложения допущена в пункте 3: «Я не заметил, что был ли кто-нибудь еще так расстроен, как она». Использован лишний союз — «что». При наличии частицы «ли» союз не ставится.

Задание 2. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Грамматические ошибки |

Предложения |

|

|

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) ошибка в построении сложного предложения Д) нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

1) Каждый, кто читал повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», сочувствуют главным героям. 2) Прекрасны бывают не только nобеды, но и поражения, не только корабли, но и причалы. 3) Села розовая птица на песчаный берег и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, что как будто кружевной подол платья подобрала. 4) По приезде хорошо знавший город гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. 5) Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 6) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. 7) История обогатила нас новыми идеями и расширяет наш умственный горизонт. 8) В журнале «Науке и жизни» не раз публиковались статьи о достижениях генной инженерии. 9) Иллюминатор согласно боевой обстановке был тщательно занавешен. |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:Правильный ответ: 68137Ошибка при построении сложного предложения допущена в пункте 3: «Села розовая птица на песчаный берег и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, что как будто кружевной подол платья подобрала». Ошибка снова в том, что использован лишний союз — «что».

Виды союзов

Классификация таких терминов происходит, как правило, по 3 направлениям. Рассмотрим по отдельности каждое.

По синтаксическим признакам

Эти слова соединяют фрагменты сложносочиненных или сложноподчиненных предложений. Разберем по отдельности каждый тип.

Сочинительные

Их еще называют сложносочинительные. Эти слова можно употреблять только при связывании равноправных фрагментов сложного предложения.

Выделяют группы сочинительных слов, некоторые из них приведены в таблице.

| Типы | Примеры |

| соединительные | и, да |

| разделительные | или, либо |

| противительные | да,но |

Подчинительные

Они употребляются следующим образом — один фрагмент сложного предложения находится в подчинении иного. Эти отрезки считаются придаточными.

Выделяют следующие группы таких слов.

| Типы | Примеры |

| Временные | едва |

| Причинные | потому что |

| Условные | раз, коли |

| Целевые | для того чтобы |

| Уступительные | вопреки тому что |

| Следствия | так что |

| Сравнительные | чем |

| Изъяснительные | как |

Иногда элементы 7 подвида легко можно спутать с изъяснительными и другими разрядами этой служебной категории речи. Чтобы не происходило путаницы, следует задавать уточняющие вопросы.

По морфологическим признакам

Они делятся так же просто, как и предыдущий тип на:

- простые (в одно слово) – а, и, но и др.;

- составные (несколько слов) – не только, но и; и другие.

Причем вторые тоже делятся на 2 категории: двойные и повторяющиеся. Чаще всего второй вид является подтипом первого.

К двойным можно приписать: если…да, когда…то…; а к повторяющимся – то…то, ни…ни…

По словообразованию

По тому, как они образованы, их можно поделить на:

- непроизводные – произошли независимо от иных категорий;

- производные – образовались из слов других категорий.

Выделяют такие виды последней разновидности слов:

- сочетание нескольких слов этой категории 1-ого типа;

- указ. слово гл. член предложения + простой союз;

- слово этой категории + обобщающее звено;

- историческое образование.

Понятие сочинительных союзов

Сочинительными называют союзы, которые предназначены для объединения членов предложения. Они отвечают на один и то же вопрос в предложении и равных по смысловому значению простых предложений в написании сложного предложения.

Пример: (Наступило утро, и пошёл дождь. Я не балерина и никогда не смогу ею стать.).

Сочинительные союзы разделяют на три блока по определению значения:

- Соединительные – отражают перечисление однородных членов. Такие союзы выражают одновременное действие или последовательность событий, явлений (а-, да-, тоже-, также-, но и-, не только-, как так и-). Пример: В синеве тучи плывут и летают, и на земле создается чудо. Но сильный ураган разрушил все и облака забрал, и на небесной мгле стало пусто.

- Противительные – отражают противопоставление действий, явлений или разграничение (а-, но-, да-). Пример: Рассказать бы печальную историю, да некогда печалиться.

- Разделительные – предают предложению смысл чередования, выбора (или-, то . . . то-, то ли-). Пример: За горой гитара поет, то затихнет, то снова запоет. Если дождь или смерч – я и ты убежим.

В сложноподчиненных устойчивых предложениях разделительная запятая употребляется между похожими по значению членами предложения, которые соединяются разделительными или соединительными союзами (и-, ни-, или-, либо-).

Пример: И небо, и солнце пели. То ли я смотрю на небо, то ли кажется все мне.

Там, где однородные члены сложного предложения связаны союзами с одним словом, запятая не ставится, без исключения.

Пример: Карусель поднялась, опустилась и взлетела.

В случае разделения составных союзов, запятая располагается между частями союза.

Пример: Среди лесных деревьев есть как огромные, так и мелкие старожилы. Не то мы стояли у леса, не то нас окутывал страх.