Частица

Частицей называют служебную часть речи, не несущую конкретного смысла. Они не отвечают на вопросы и поэтому не являются членом предложения.

В предложении частица стоит рядом с зависимым словом (не много, только пришёл, лишь глоток).

В некоторых случаях в одном сочетании могут использоваться несколько частиц (он только что ли, вот только взял, все-таки не остался).

Рассматривая с разных сторон, частицы можно разгруппировать.

Например, учитывая, в какой позиции находится данная часть речи в предложении, их можно разделить на три вида:

- стоящие в начале предложения: пусть, пускай, да, давай, бы, б. Как правило, данные частицы относятся к формообразующим;

- стоящие в конце слова: -ка, -то, с-. Эти частицы являются смягчительными;

- стоящие в любой части предложения: вот, вон, лишь, только.

Учитывая значения частиц, языковеды разделяют на:

- придающие предложению новое значение: но, только, лишь;

- модальные – не, нет;

- эмоционально-экспрессивные: ну, ну и, что за, какая. какой, какие, как.

Глагол

Это очень важная группа слов в русском языке, так как именно глагол помогает выразить любое действие, процесс, отношение, состояние предмета.

Глагол представляется другими формами:

- Спрягаемыми.

- Инфинитивом.

- Причастиями.

- Деепричастиями.

О последних двух будет идти речь чуть ниже

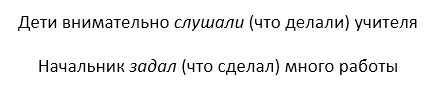

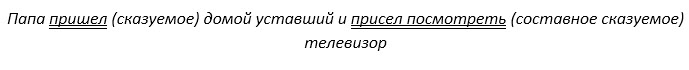

Сейчас важно запомнить, что глагол отвечает на такие вопросы: что делать? что сделать? В предложении он выступает в качестве сказуемого

Но, в русском языке позволительно использовать другие конструкции. Например, использовать глагол в роли подлежащего, определения, обстоятельства или дополнения. Становится ясно, что если бы не было глагола в русском языке, никто не смог бы выразить различные действия.

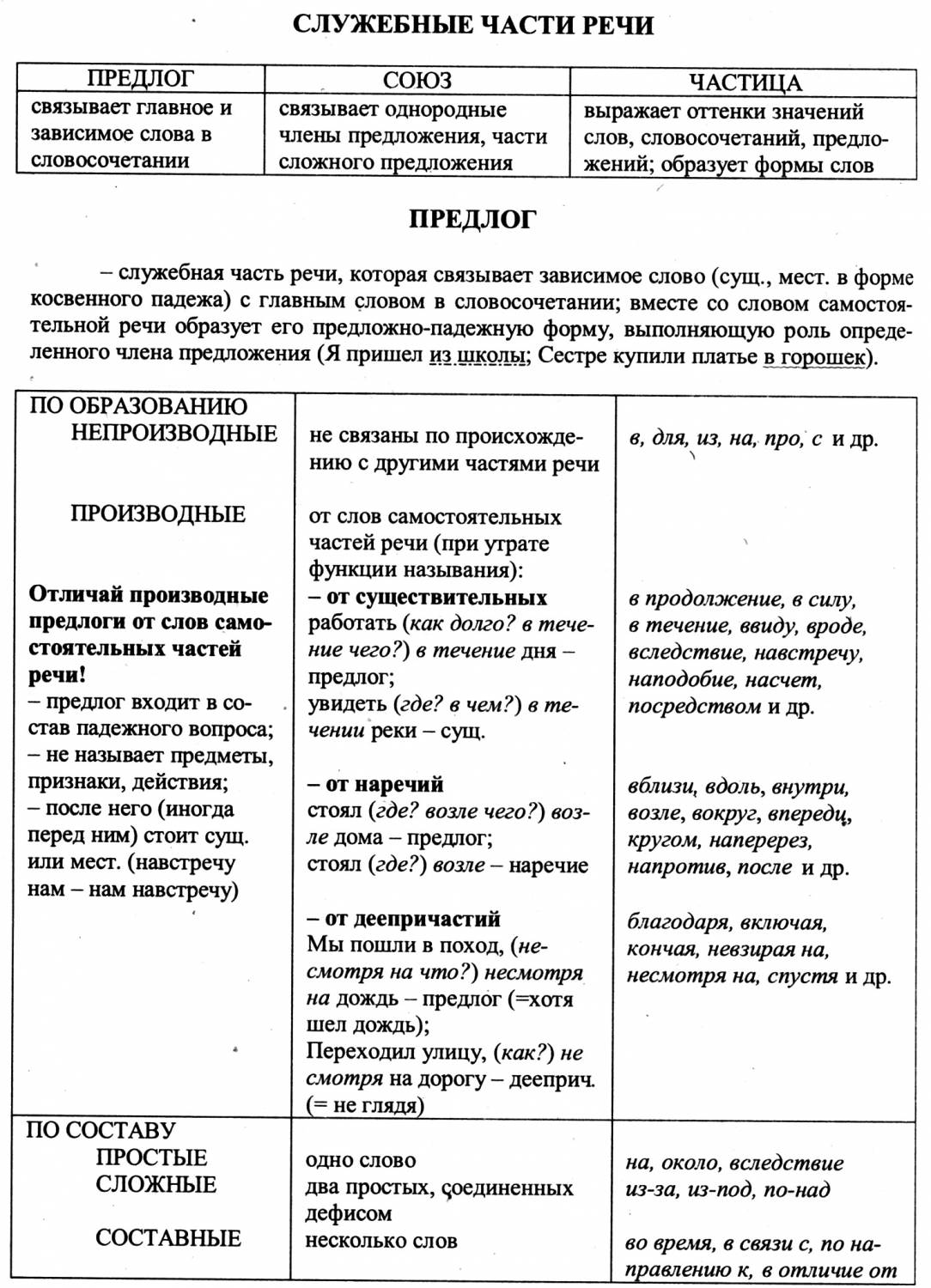

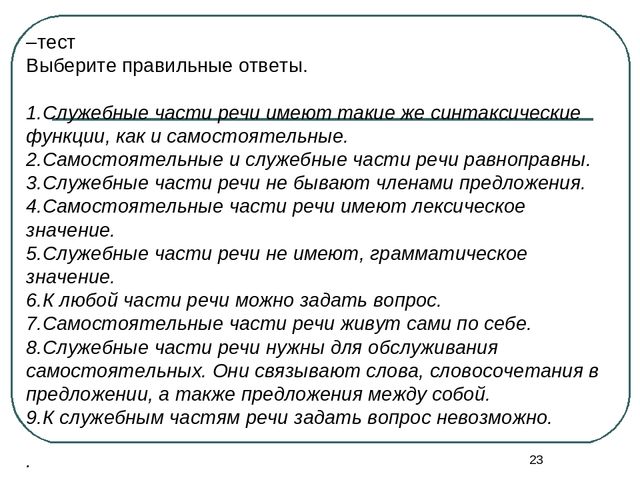

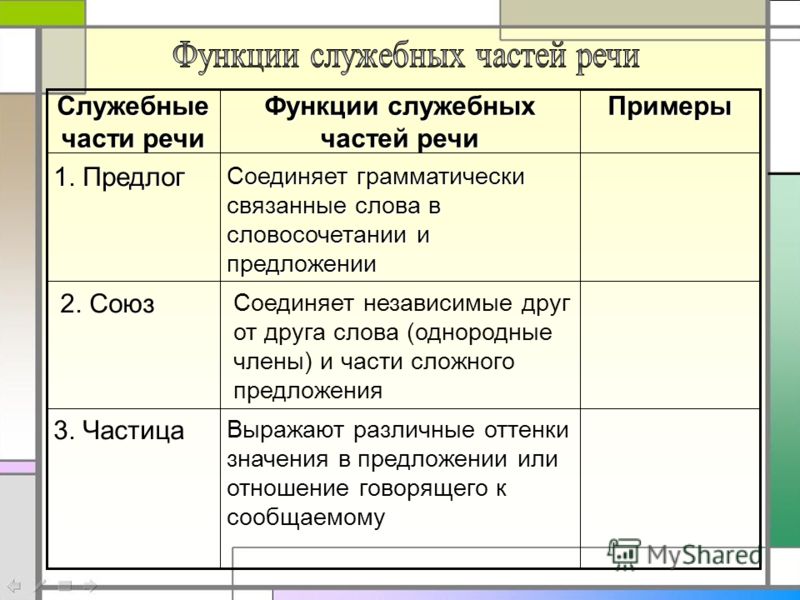

Что такое служебные части речи?

Категория служебных слов состоит из языковых единиц, не несущих какого-либо самостоятельного значения. Однако их присутствие в речи необходимо для связи самостоятельных слов.

Все служебные части речи употребляются в неизменном виде.

| Часть речи | Функция в предложении |

| Предлог | Связка слов или словосочетаний, для согласования форм слов в предложении.

Самостоятельно никакой значимой роли не несет. Позволяет установить тип связи (управление) слов в предложении. |

| Союз | Образование сложных структур предложения, связка однородных слов |

| Частица | Добавление высказыванию эмоционального оттенка речи |

Функции и характеристики частиц

Частицы в русском языке – это короткие слова, которые используют для создания предложений с дополнительной эмоциональной окраской. Выделяют такие виды смысловых оттенков, которые создаются с помощью частиц:

- усиление (именно);

- утонение (только);

- указание (давай);

- ограничение (даже);

- отрицание (не).

Частицы

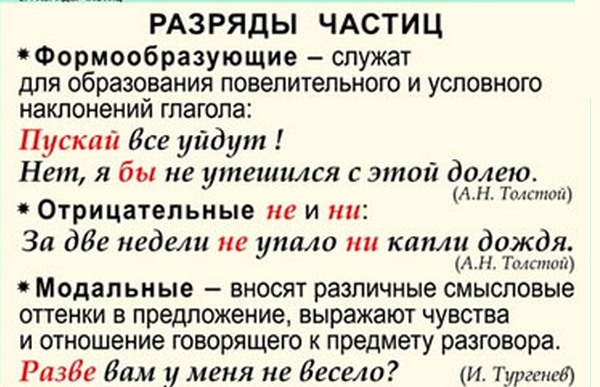

Вторая классификация разделяет частицы по значению на три группы:

- формообразующие. Используются для формирования наклонений глаголов: условное образуется с помощью частицы «бы»: «Мечтала бы я об этом, но не могу». Чтобы образовать повелительное наклонение используют частицы «давай», «ну-ка»: «Пускай она не молчит, давай скажем ей всю правду»;

- отрицательные — формируют формы глаголов, которые отрицают действие («не» и «ни»);

- вопросительные: «разве», «неужели», «ли»;

Выделяют отдельно модальные частицы. Они формулируют субъективное мнение и отношение к сказанному того, кто говорит. К модальным принадлежат восклицательные частицы («как», «что», «за»), те, которые выражают сомнения («едва ли»), имеющие значение ограничения («всего»), указывающие на предмет или направление («вот», «вон»), короткие реплики («да», «нет»).

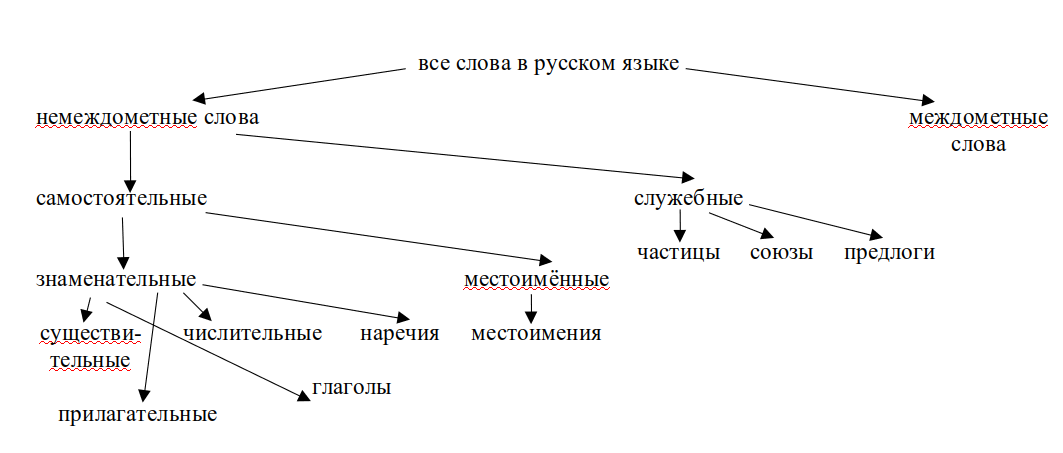

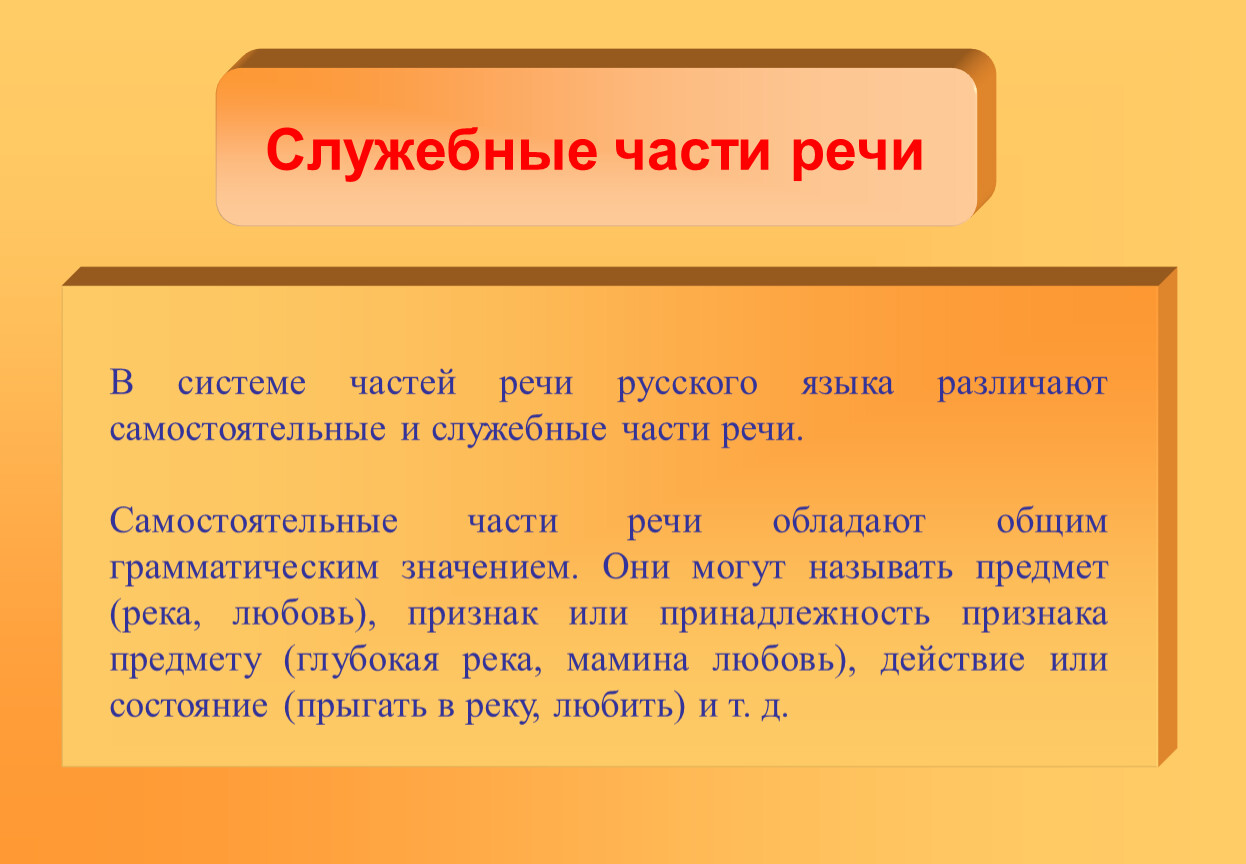

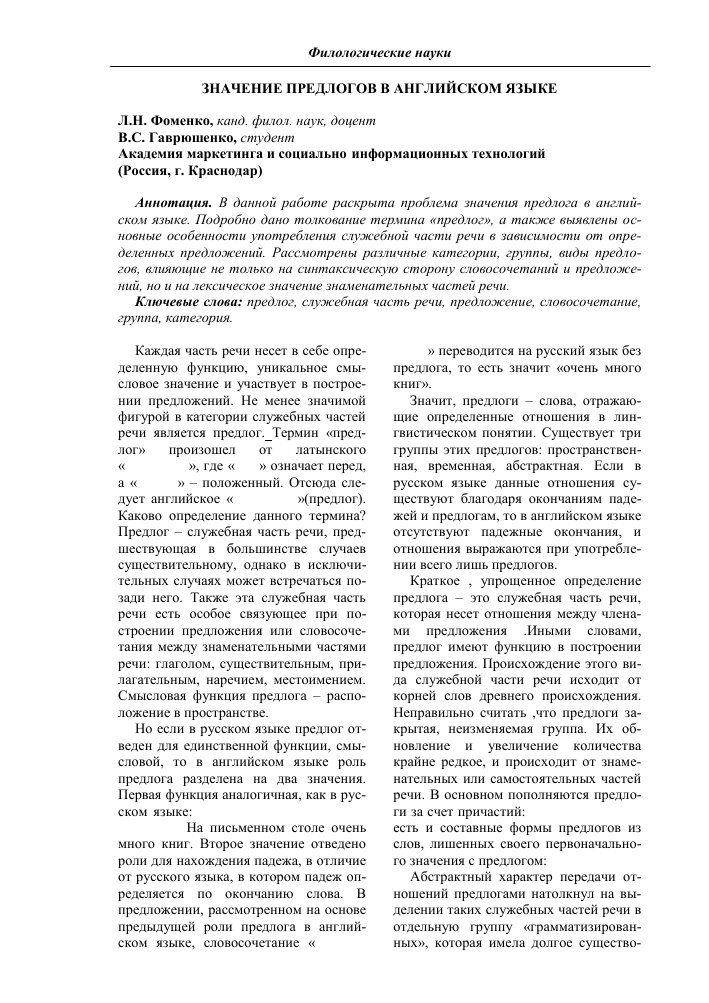

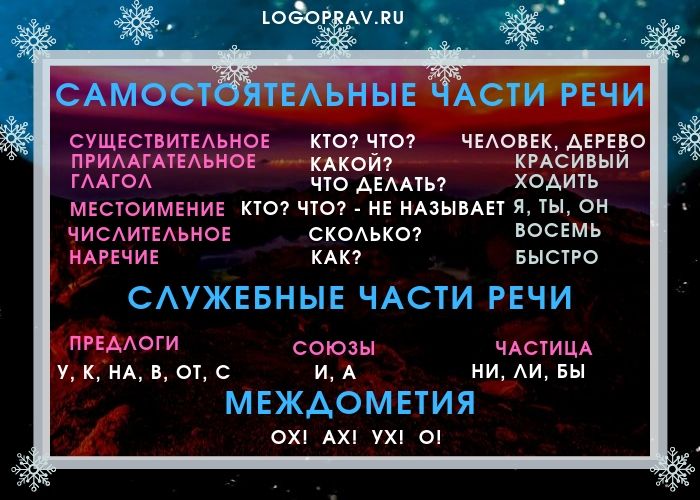

Самостоятельные и служебные части речи

Слова русского языка делят на самостоятельные и служебные части речи в соответствии с их грамматическими и синтаксическими признаками.

Рассмотрим, какие самостоятельные и служебные части речи существуют в русском языке.

Что такое части речи?

Части речи — это лексико-грамматические классы слов, обладающие одним общим значением, сходными морфологическими и синтаксическими признаками.

Например, некоторые слова имеют общее значение предметности (небо, красота). Другие слова объединяет способность обозначать признак, качество или принадлежность (синий, добрый, дедушкин).

Многочисленная группа слов обозначает действие или состояние (увлечь, почувствовать) и т. д.

Чтобы определить часть речи, к которой принадлежит слово, важно выяснить

- общее грамматическое значение (что называет слово);

- морфологические признаки (грамматические значения рода, склонения, числа, падежа, лица, наклонения, времени и пр.)

- какую синтаксическую роль выполняет слово в предложении.

В соответствии с этими основными критериями все слова делятся на самостоятельные и служебные части речи.

Таблица «Самостоятельные части речи»

| Имя существительное | предмет | кто? что? | юноша, день |

| Имя прилагательное | признак предмета | какой? чей? | храбрый, соловьиный |

| Имя числительное | количество или порядок предметов при счёте | сколько? который? | семь, двое второй, восьмой |

| Местоимение | указывает на предмет, признак или количество | кто? что? какой? сколько? | я, ты, он, они каждый, несколько |

| Глагол | действие или состояние предмета | что делать? что сделать? | гладить, думать решить, придумать |

| Наречие | признак действия, состояния или другого признака | как? где? когда? почему? зачем? | вдвоем, вверху, навсегда, сгоряча |

| Категория состояния | состояние живых существ, среды | о чём говорится? | пасмурно, душно |

Глагол имеет особые формы:

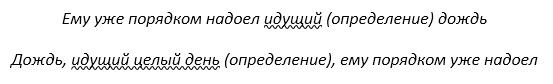

1. причастие, которое обозначает признак действия:

- смотреть — смотрящий вперед;

- увидеть — увидевшие ежика;

- рассыпать — рассыпанный по столу;

- вымыть — вымытое окно;

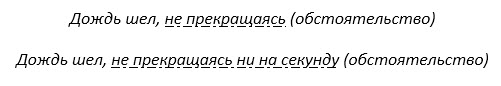

2. деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом:

- бросать — бросая;

- посмотреть — посмотрев.

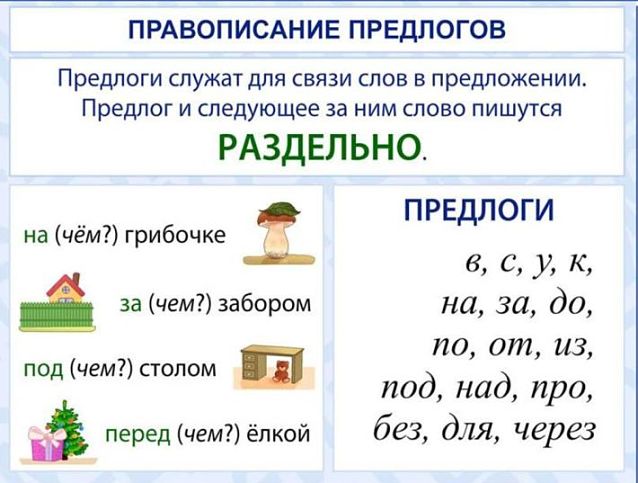

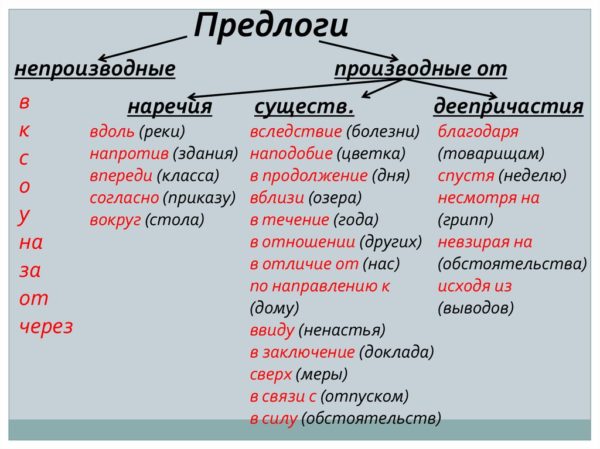

Предлоги

Предлоги связывают слова друг с другом и выражают зависимость имени существительного, прилагательного, числительного или местоимения от других слов в словосочетании и предложении:

- сидим на берегу озера;

- нарисовать во второй раз;

- встретиться с ним.

Союзы

Союз служит для связи однородных членов предложения, простых предложений в составе сложного и фрагментов текста.

Весной возвращаются в родные места скворцы. грачи и зяблики.

Сизая туча раскинула свои крылья по всему небу, но тонкий золотой луч пробился сквозь нее.

Частицы

Частица придает дополнительные смысловые оттенки словам или предложениям и служит для образования некоторых форм слов.

Лес как будто бы притаился и замер, прислушиваясь к шагам охотников.

Не прочтешь ли нам свои стихи?

Пусть светятся твои глаза радостью!

К словам служебных частей речи нельзя задать вопрос. Служебные части речи самостоятельно не являются членами предложения, однако входят в состав тех слов, с которыми употребляются в высказывании.

Чтобы понять отличие служебных частей речи от самостоятельных, рассмотрим таблицу.

Таблица «Отличие самостоятельных и служебных частей речи»

| 1. имеют лексическое значение | нет лексического значения |

| 2. можно задать вопрос | нельзя задать вопрос |

| 3. имеют грамматические признаки | не изменяются |

| 4. делятся на морфемы | не имеют морфемного состава |

| 5. самостоятельный член предложения | член предложения только с другим словом |

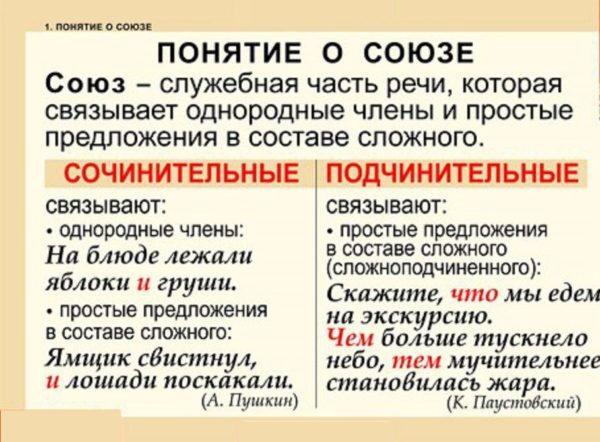

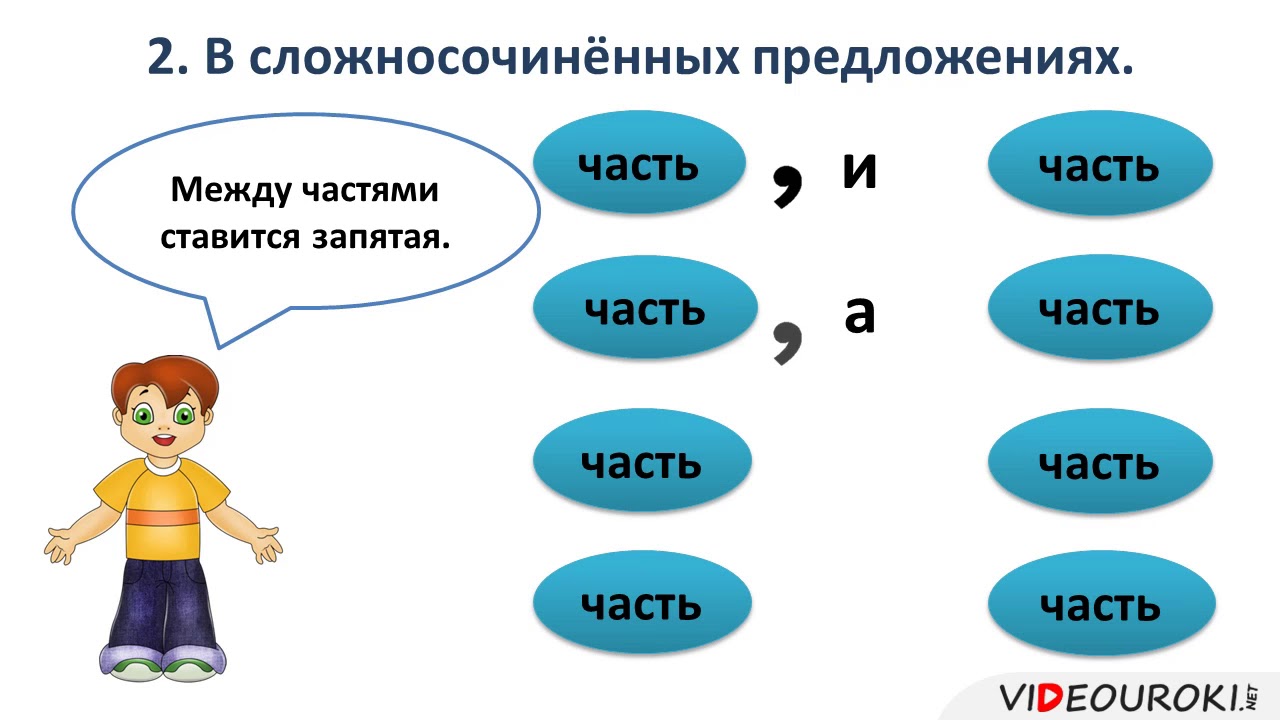

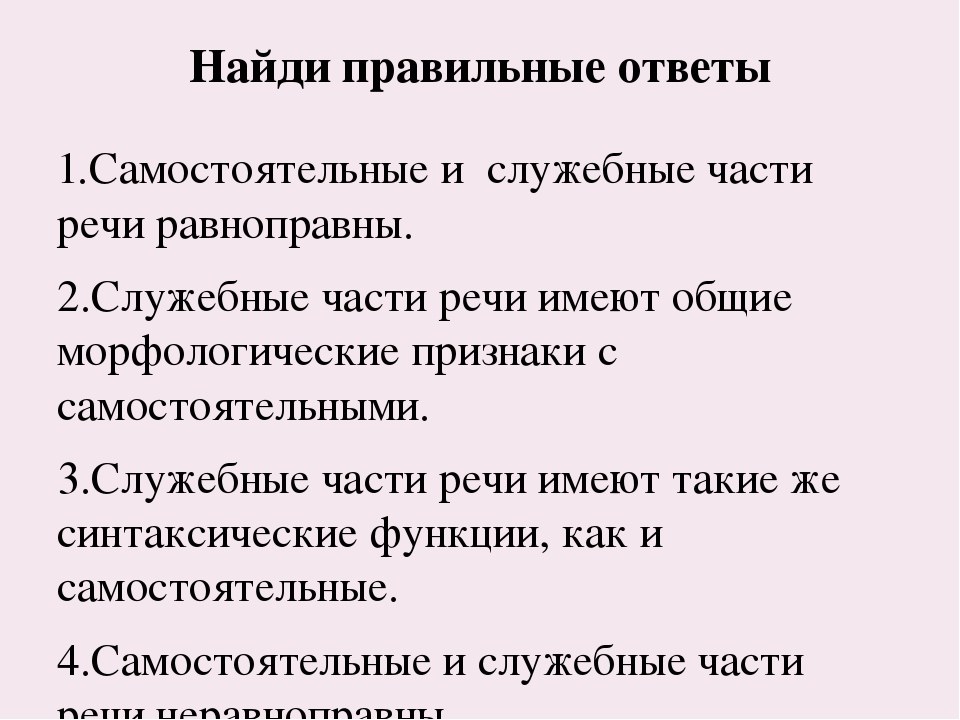

Союз

Союз — служебная часть речи, которая связывает однородные члены в составе простого предложения и простые предложения в составе сложного предложения.

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные простые предложения в составе сложного (сложносочиненного).

Подчинительные союзы связывают в сложном (сложноподчиненном) предложении простые предложения, из которых одно подчинен по смыслу другому, т.е. от одного предложения к другому можно поставить вопрос.

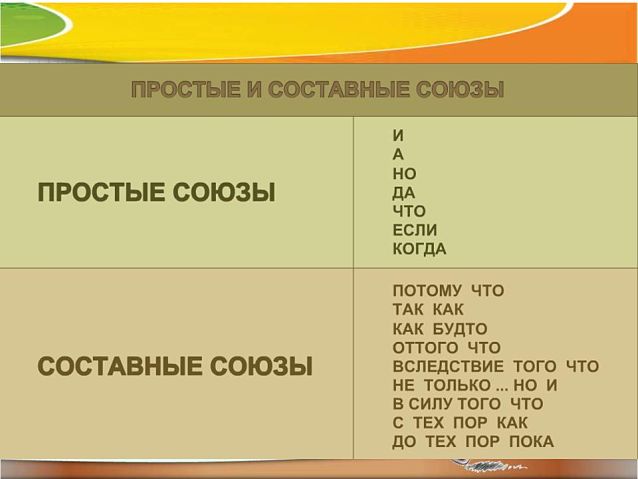

Союзы, состоящие из одного слова, называются простыми: а, и, но, или, либо, то, как, что, когда, едва, будто и др., а союзы, состоящие из нескольких слов, составными: в связи с тем что, ввиду того что, в то время как, вследствие того что, несмотря на то что и др.

Сочинительные союзы

Сочинительные союзы делятся на три группы:

- Соединительные: и; да (в значении и); не только… но и; как… так и;

- Противительные: а; но; да (в значении но); однако же; зато;

- Разделительные: или; или… или; либо; то… то; не то… не то.

Части некоторых союзов (как… так и, не только… но и, не то… не то и др.) находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного предложения.

Подчинительные союзы

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

- Причинные: потому что; оттого что; так как; в виду того что; благодаря тому что; вследствие того что; в связи с тем что и др.;

- Целевые: чтобы (чтоб); для того чтобы; с тем чтобы и др.;

- Временные: когда; лишь; лишь только; пока; едва и др.;

- Условные: если; если бы; раз; ли; как скоро и др.;

- Сравнительные: как; будто; словно; как будто; точно и др.;

- Изъяснительные: что; чтобы; как и др.;

- Уступительные: несмотря на то что; хотя; как ни и др.

Морфологический разбор союза

I. Часть речи. Общее значение.

II. Морфологические признаки:

1) Сочинительный или подчинительный;

2) Неизменяемое слово.

III. Синтаксическая роль.

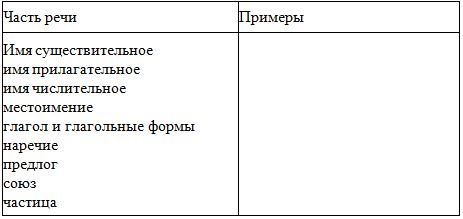

Таблица с примерами

Самостоятельные части речи – это группа слов, которая имеет общее грамматическое значение. Они могут называть:

- предмет и его качество;

- действие и его признак;

- количество предметов.

| Примеры | |

| Имя существительное | Весна, океан, сестра, отдых. |

| Имя прилагательное | Красный, чудесный, красивый, холодный. |

| Имя числительное | Два, пятьдесят один, двадцать первый, сотый. |

| Местоимение | Я и ты; он, она, оно и они; мы, вы. |

| Глагол | Думает, страдает, идёт, бежит. |

| Причастие | Думающий, стоявший, бежавший, решаемый. |

| Деепричастие | Стоя, думая, прочитав, передав. |

| Наречие | Хорошо, приятно, свободно, вечером, слишком. |

Самостоятельные части речи

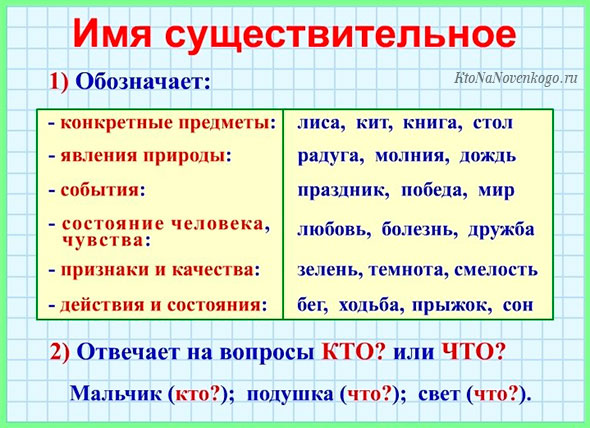

Имя существительное называет предмет, явление, живое существо. Отвечает на вопросы «кто?» и «что?». Имена собственные также относятся к этой части речи. Примеры существительных: человек, работа, телевизор, малыш, дно, белка, кислород, плавание, сон, Москва, Россия, Мария, Александр Сергеевич Пушкин.

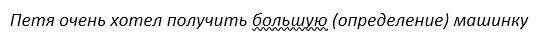

Имя прилагательное называет признак предмета. Отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?», «чья?», «чьё?», «чьи?». Примеры прилагательных: хороший, плохой, злой, медленная, золотая, столетнее, дедушкины, красивее, сильнейший.

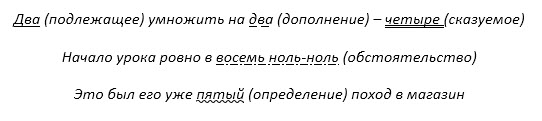

Имя числительное обозначает количество, число или порядок предметов при счете. Числительное отвечает на вопросы «сколько?», «какой?», «который?». Примеры числительных: один, шестьдесят, сто двадцать, седьмой, тринадцатый, одна вторая, втрое.

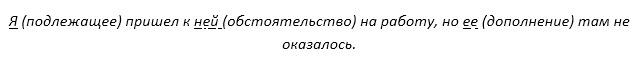

Местоимение указывает на предмет, лицо, свойство или число, не называя его прямо. Таким образом, местоимение заменяет собой существительное, прилагательное, наречие или числительное. Примеры местоимений: я, ты, она, они, тот, эта, его, её, их, кто-то, каждый, любой, никто, нисколько.

Глагол обозначает действие или состояние. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Примеры глаголов: идти, думать, работать, лежать, болеть, существовать.

Наречие называет признак действия (иногда – признак предмета или другого признака). Наречия отвечают на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?». Примеры наречий: быстро, тяжело, ненароком, по-прежнему, всегда, вовремя, всмятку.

Причастие – форма глагола, обозначающая признак предмета по действию. Отвечает на вопросы «что делающий?», «что делавший?», «что сделавший?». Примеры: вошедший, постриженный, приглашенный, умерший.

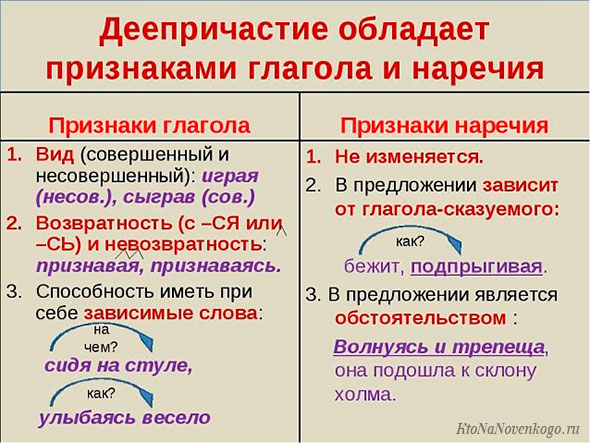

Деепричастие – форма глагола, обозначающая добавочное действие. Отвечает на вопросы «что делая?» и «что сделав?». Примеры деепричастий: подумав, увидев, подбегая, говоря.

Иногда в качестве отдельной части речи выделяют предикатив – слово категории состояния. В безличном предложении предикатив выполняет роль сказуемого. Например: На улице было тепло. Мне страшно

Это не важно

Самостоятельные части речи

Самостоятельные или их по-иному ещё именуют знаменательные доли речи – это слова, они определяют действие объекта, сам объект либо свойство. Построить предложение и словосочетание в их отсутствии невозможно, поэтому они являются главный структурной единицей предписания. Самостоятельные доли речи может быть систематизировать на:

Имя существительное

Имя существительное, к примеру: пес, электричество, стул, мебель, дверь и т. п.Можно задать вопросы падежей. Оно описывает объект и склоняется в падеже, числе и роде. Поскольку существительное описывает объект, то оно владеет его признаками.

Глагол

Глагол: изображать, составить, жаловать, играться, бездействовать, прикрыть, прибрать. Вопросы: что делать? что сделать? Определяет действие или положение определенного предмета, может быть возвратным и невозвратным(проверяется наличием, отсутствием мягкого знака, в согласовании с этим пишется –тся; -ться в окончании), глаголы бывают переходными и не переходными. Зачастую рядом есть существительное в винительном падеже. Глаголы изменяются по числам и временам.

Имя прилагательное

Имя прилагательное: хороший, сладостный, медвежий, зелёный. Вопросы: какой? чей? Существительное и прилагательное способно сменяться по числу, падежу и роду. Может обладать сокращенной формой, означает качество и свойственные признаки предмета.

Имя числительное

Имя числительное: восемь, четвёртый. Вопросы: сколько? который? Числительное означает распорядок объектов, количество, численность. Подразделяется на четыре лексико-грамматических категории: собирательные(трое, семеро, обе) — отвечает на вопрос сколько? дробные(одна вторая, три четверти, одна шестая).

Количественные(десять, четыре, двадцать пять) отвечают на вопрос сколько? скольким? скольких? Порядковые(первый, восьмой, тридцать седьмой) отвечают на вопрос который?

Местоимение

Местоимение: она, такая, он, они, такой. Вопросы: кто? какая? Указывает на объект, признак и его количество, однако не именует его. Все местоимения разделяются на десять типов:

- Личные(я, ты, он, она, оно)

- Притяжательные(ваш, свой)

- Возвратные(себя)

- Неопределённые(чей-нибудь, кое-куда, нечто, несколько)

- Указательные(тот, туда, там, здесь)

- Вопросительные(который, когда, кто, откуда)

- Отрицательные(ничей, никогда, ничто, негде, никто)

- Относительные(какой, сколько, кто, что)

- Взаимные(друг у друга, друг с другом, один в один, раз за разом)

- Определительные(сам, любой, иной, другой, всюду, всегда)

Причастия

Причастия: работающий. Вопрос: какой? Это форма глагола, означающая критерий объекта по его действию. Содержит в себе свойства глагола и прилагательного. Подразделяется на четыре вида:

- Чтобы получить страдательное причастие в настоящем времени, нужно использовать глагол несовершенного вида и суффиксы им, ем.

- Чтобы получить страдательное причастие в прошедшем времени, необходимо употребить глагол совершенного вида и суффиксы т, ен, енн, н, нн.

- Чтобы получить действительное причастие в настоящем времени, необходимо употребить глагол несовершенного вида и суффиксы ащ, ящ, ющ.

- Чтобы получить действительное причастие в прошедшем времени, нужно использовать глагол совершенного вида и суффиксы ш, вш.

Деепричастия

Деепричастия: работая, поработав. Вопросы: как?(что делая? что сделав?) Глагольная форма означающая вспомогательное действие при основном действии.

Междометие

Междометие составляет особую часть устной и письменной русской речи. Они не принадлежат ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи.

Эти слова предназначены для выражения различных уровней удивления или эмоций. Они обычно рассматриваются как грамматически независимые от основного предложения.

Междометия есть лексические единицы, отражающие чувства, настроения, эмоции, этикетную единицу, но не коим образом называющие их. Как и служебные части речи, междометия не изменятся. Междометия чаще всего не бывают членами какого-либо предложения.

Чаще всего междометия стоят особняком и заканчиваются восклицательным знаком (Какой кошмар!), хотя некоторые мягкие междометия могут быть найдены в предложении и засчитаны запятыми (Ну, это время, когда вы проснулись).

Но если они имеют некую лексическую нагрузку, то возможно могут стать членом предложения. Они часто встречаются в устной разговорной речи. В литературных произведениях они используются как правило в диалогах.

Междометия делятся:

- Простые — это всего лишь одно слово;

- Составные – происходят из двух или нескольких слов;

По происхождению:

- Производные – образуются от различных слов.

- Непроизводные – другим словом первозданные, нет никаких генетических связей с какими-либо частями речи.

- Заимствованные-позаимствованы из иностранных языков.

Самостоятельные части речи

А теперь чуть подробнее расскажем про каждую часть речи. И начнем, конечно, с главных.

Имя существительное

Таких слов большинство в русском языке. Это все, что находится вокруг нас, а именно:

- Предметы – стол, двор, автобус, деньги;

- Признаки – храбрость, краснота, мокрота;

- Явления природы – снег, ветер, цунами, землетрясение;

- События – день рождения, праздник, Новый Год;

- Действия – бег, сон, покупки.

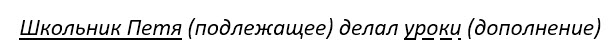

Существительные отличаются тем, что могут различаться по родам, числам, склонениям и падежам, могут быть именами собственными или нарицательными, одушевленными и неодушевленными. А в предложениях эти слова выступают в качестве подлежащих или дополнений.

Подчеркивается соответственно – сплошной одинарной чертой или пунктирной линией.

Глагол

Она является второй по значимости после существительного и обозначает действие или состояние предметов.

Глаголы могут изменяться по временам, числам, родам (в прошедшем времени), бывают несовершенными и совершенными, а также имеют два спряжения.

А в предложении глаголы почти всегда выступают в роли сказуемого. Или как вариант, являются частью составного сказуемого. Подчеркивается двойной сплошной линией.

Местоимение

Это слова, которые говорят о наличие предмета, но не называют их признаки и количество.

Примеров местоимений масса. Самые распространенные – я, он, вы, они, мой, твой, наш, его. К местоимениям также относятся слова – никто, ничей, никакой, любой, каждый, другой, самый, несколько, что-нибудь, кое-кто, какой-то.

В предложениях местоимения могут исполнять разные роли. Они могут быть как подлежащими, так и дополнением или обстоятельством.

Прилагательное

Она обозначает признак какого-то предмета.

Прилагательные почти всегда идут в связке с существительными. И меняются вместе с ними по родам, падежам и числам. А в предложении эта часть речи чаще всего является определением и подчеркивается волнистой линией.

Числительное

Благодаря ей можно узнать о порядковом номере предметов или их количестве.

Все числительные делятся на три категории:

- Порядковые – первый, второй, третий и так далее;

- Количественные – один, два, три и так далее;

- Собирательные – двое, трое, четверо и так далее.

А вот в предложении числительное может играть самые разные роли. В этом плане это самая универсальная часть речи.

Причастие

Очень похоже на прилагательное, так как тоже показывает признак предмета, но только по действию или состоянию. Например, плачущий ребенок, светящее солнце, спящий младенец.

Причастия могут изменяться по родам, числам и падежам, также они имеют прошедшее и настоящее время. Иногда причастия идут в связке с зависимыми словами, и тогда эта конструкция называется причастным оборотом. А в предложении все это является определением.

Деепричастие

Деепричастие может существовать только в связке с основным глаголом, так как оно зависит от него. Также у деепричастия бывают и свои зависимые слова, вместе с которыми образуется деепричастный оборот. В предложении и деепричастие, и деепричастный оборот – обстоятельства.

Наречие

В предложении характеризует признак какого-либо действия. Например, шел быстро, читал вслух, сидел тихо.

Наречия не имеют падежей, родов или чисел. Они также не склоняются и не спрягаются. А в предложении чаще всего бывают обстоятельствами или определениями.

Предлоги и союзы

Предлог – это часть речи, которая используется для выражения разных типов отношений:

- пространственные — предметы и явления по отношению к их размещению в пространстве (на дороге, на улице, под столом, перед девочкой);

- временные указывают на длительность действия или конкретное время (в 5 часов вечера, на прошлой неделе);

- причинные используют для обозначения причин (из-за этого, потому что он сказал).

Существует несколько классификаций предлогов. По способу мотивации выделяют непроизводные предлоги (самые древние – в, без, до, из, к, которые состоят из одного короткого слова) и производные, которые сформировались с помощью простых единиц. Их подразделяют на три группы: наречные, глагольные и отыменные.

Предлоги

По структуре выделяют простые (из одного слова), сложные (из двух простых слов) и составные, которые складываются из нескольких слов.

Союз – это слово, главная функция которого состоит в связывании однородных независимых членов, частей предложения, слов. Существуют сочинительные и подчинительные союзы, разница между ними представлена в таблице:

| Сочинительные | Подчинительные | |

| Функции | Связывают равноправные части предположения (не зависимые друг от друга) и однородные члены предложения | Связывают зависимые части предложения. |

| Классификация | соединительные (используют для формулировки перечислений);

противительные (образуют смысловые оттенки противопоставления, используют для описания различий); разделительные (чередование); пояснительные; сопоставительные (как…так, не только,…но и). |

изъяснительные — используют тогда, когда в зависимой части предложения необходимо указать причину («что», «чтобы»);

временные — указывают на время(«когда», «как только»); причинные — используют для формирования причинных отношений («ввиду того», «потому что»); условные («если», «коли», «ежели»); сравнительные («как», «будто»). |