Коллективизация – удар по кулачеству

Так как СССР по-прежнему оставался аграрной страной, то власти рассматривали деревню не только как продовольственный, но еще и финансовый источник, который бы ускорил процесс планирующейся индустриализации. Но село в тот период представляло собой миллионы отдельных маленьких хозяйств, с которых получать доход было очень затруднительно.

Их объединение в группы существенно могло бы облегчить не только сбор необходимых средств, но и держать образованные крестьянские коллективы под контролем. Кроме того, объединение хозяйств нанесло бы сокрушительный удар по кулачеству.

Поэтому со стартом индустриализации в СССР началась и повсеместная коллективизация. Причем сроки, к какому времени она должна была закончиться, определялись довольно жестко. Так, начав процесс в январе 1930-го, его планировалось завершить: на Поволжье и Северном Кавказе уже к весне 1931 г., в других хлеборобных регионах – весной 1932 г. На проведение коллективизации во всех остальных местах давалось пять лет.

Массовая коллективизация проходила параллельно с раскулачиванием, так как эти два процесса были взаимосвязаны между собой.

Кто являлся кулаками по мнению большевиков?

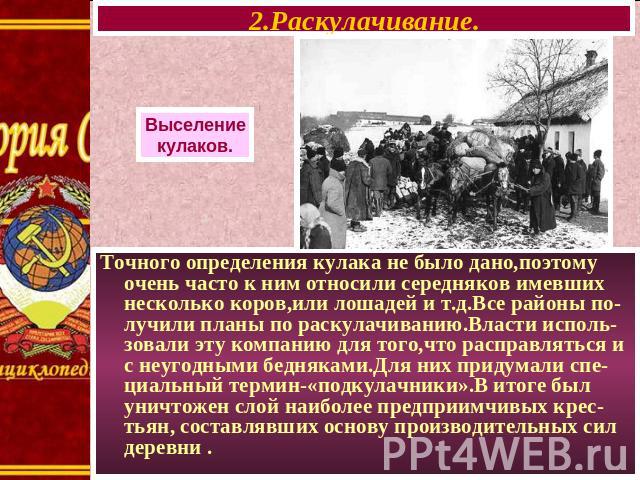

Если в начальный период коллективизации кулаками считали тех крестьян, которые занимались эксплуатацией чужого труда, то позднее понятие «кулак» было расширено: теперь под эту категорию попадали даже те лица, в хозяйстве которых имелась корова или просто домашняя птица.

Причиной этому стало введение норм на раскулачиваемые элементы. То есть руководству сельхоз. района «свыше» спускалось процентное число населения, обычно 6–8%, которое должно быть раскулачено независимо от действительного положения вещей. Поэтому, когда заканчивались «настоящие кулаки», под репрессии стали попадать середняки или даже чем-то не угодившие местному правлению бедняки. Так появилось понятие «подкулачники», которых теперь сельские власти представляли как слой крестьянства, сочувствующий кулакам, а значит подлежащий репрессиям.

Таким образом, раскулачивание крестьян превратилось, по сути, в государственную машину по их выборочному уничтожению.

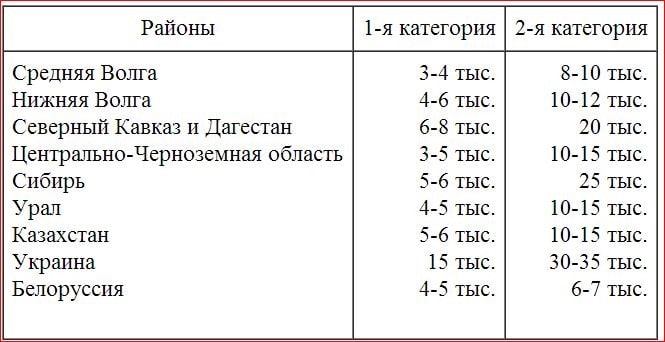

Тем не менее меры наказания для «мироедов» не были однозначными. Так, 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б) разработало и приняло постановление, делящее кулаков на три категории. От принадлежности к одной из них зависела величина репрессивного воздействия.

Причины раскулачивания

Причины такой жесткой политики властей очень просты. Сельское хозяйство во все времена было источником продовольствия для страны

Кроме такой важной функции, оно могло помочь в финансировании процесса индустриализации. Сложнее справиться с огромным количеством мелких независимых сельскохозяйственных предприятий

Гораздо проще управлять несколькими крупными. Поэтому в стране началась коллективизация. Заявленная цель этого мероприятия – провести социалистические преобразования в селе. Для её успешного внедрения были установлены даже конкретные сроки. Максимальный срок ее проведения – 5 лет (для незерновых районов).

Однако она не могла бы состояться без раскулачивания. Именно оно обеспечило базу для создания колхозов и совхозов.

Раскулачивание – это ликвидация более 350 000 крестьянских хозяйств, разоренных к середине 1930 года. При норме 5–7% от общего числа индивидуальных сельскохозяйственных предприятий реальная цифра составляла 15–20%.

Почему «кулак»?

Этимология этого термина кажется простой: держит и своё хозяйство, и односельчан в кулаке. Называть так зажиточных крестьян, правда, пока не всех зажиточных, начали задолго до Октябрьской революции. Причём, никакого отрицательного значения термин поначалу не нёс: успешных крестьян стали называть кулаками с оттенком уважения и признания их организаторских способностей. Позже, ближе к закату Российской Империи кулаками стали считать лишь сельских ростовщиков, коих на Руси не любили никогда и в любой час были готовы, как Раскольников, тюкнуть топориком. Сами же кулаки «досоветского розлива» ни соседей, ни кумовьёв тоже особо не жаловали, и при отказе по каким-то причинам вернуть долг с процентами просто «выбивали» его. Вот как сейчас коллекторские агентства.

Весьма показателен – и более века популярен – труд А.С. Ермолова «Неурожай и народное бедствие», опубликованный в Санкт-Петербурге в 1892 году. К слову, господин Ермолов в 1894 году принял пост министра земледелия и государственных имуществ.

Алексей Сергеевич Ермолов – российский агроном, экономист, государственный деятель, статс-секретарь, член Государственного совета, министр земледелия и государственных имуществ, действительный тайный советник, почётный член Петербургской Академии наук, член-корреспондент Парижской Академии наук. Основатель города Сочи.

В этом тексте Алексей Сергеевич практически заложил, сам того, конечно, не осознавая, базу под происшедшие через три десятка лет раскулачивания, выселение зажиточных крестьян с нажитых мест. В конечном итоге – базу под целый пласт исторических деяний Советской власти. Как обычно, эта власть взяла из определений Ермолова всё, отвечающее требованиям момента и не заметила ничего отвечающего нуждам самих крестьян, для блага которых, собственно, Ермолов и старался.

Кто такие кулаки?

На этот счет существует несколько вариантов ответа. Наиболее распространенный на сегодняшний день утверждает, что кулаками называли крестьян, которые после отмены крепостничества и приобретения земли в личную собственность смогли умениями, знаниями, и, конечно же, упорным трудом поднять и приумножить свое хозяйство.

Возможно, так оно и было сразу после того, как крестьяне получили свободу, только потом наиболее предприимчивые из них превратились в деревенских ростовщиков, то есть «богачей», одалживающих деньги под непомерные проценты, скупающих или же забирающих за непогашенные задолженности земельные участки у односельчан. Последние после разорения были вынуждены работать на кулаков за мизерную плату, чтобы хоть как-то кормить свою семью.

Как известно, одной из целей политики большевиков было внедрение равноправия в обществе, поэтому такое классовое расслоение на селе их устроить не могло.

Реакция села на коллективизацию

Коллективизация была воспринята жителями села по–разному. Многие не понимали, к чему она может привести, и не осознавали реально, что такое раскулачивание.

Когда до крестьян доходило, что это насилие и произвол, они организовывали акции протеста.

Некоторые отчаявшиеся люди уничтожали сами свое хозяйство и убивали активистов, представляющих Советскую власть. Для подавления непокорных привлекалась Красная Армия.

Сталин, осознав, что процесс может нанести вред его репутации и превратиться в политическую катастрофу, написал статью в «Правде».

В ней он категорически осуждал насилие и обвинил во всем местных исполнителей. К сожалению, статья была направлена не на ликвидацию бесправия, а написана для собственной реабилитации.

Уже к 1934 году, несмотря на сопротивления крестьян, в колхозы преобразовали 75% индивидуальных хозяйств.

Российский марксизм и понятие кулачества

Теория и практика российского марксизма делили всех крестьян на три большие основные категории:

- Кулаки. Сюда относили зажиточных крестьян, использующих труд наемных, буржуазию сельской местности. С одной стороны, здесь присутствовало негативное отношение к таким крестьянам, а с другой — было справедливо утверждать, что нет официального понятия «кулачество». Даже во время ликвидации его представителей так и не были сформулированы четкие признаки, по которым гражданина относили или не относили к этому классу.

- Деревенская беднота. В эту группу входили прежде всего наемные работники кулаков, они же батраки.

- Середняки. Проведя аналогию с нашим временем, можно сказать, что это некий современный средний класс в крестьянстве. По экономическому положению они находились между двумя первыми указанными группами.

Однако и при существовании такой классификации все равно оставалось много противоречий в определении терминов «середняк» и «кулак». Эти понятия часто встречались в работах Владимира Ильича Ленина, которые на долгие годы определили идеологии власти. Но он сам так до конца не разграничил указанные термины, указав всего один отличительный признак — использование наемного труда.

«Кулаки»

Политика раскулачивания проводилась настолько грубо, что под нее попадали и зажиточные крестьяне, и совершенно далекие от достатка слои населения.

Значительные массы крестьян пострадали от насильственной коллективизации.

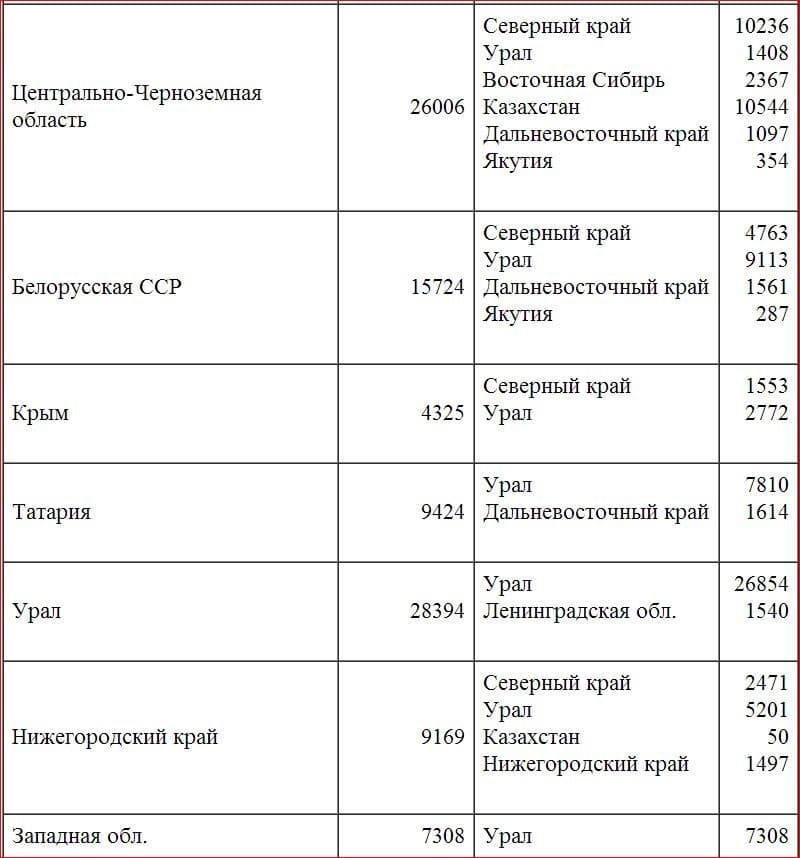

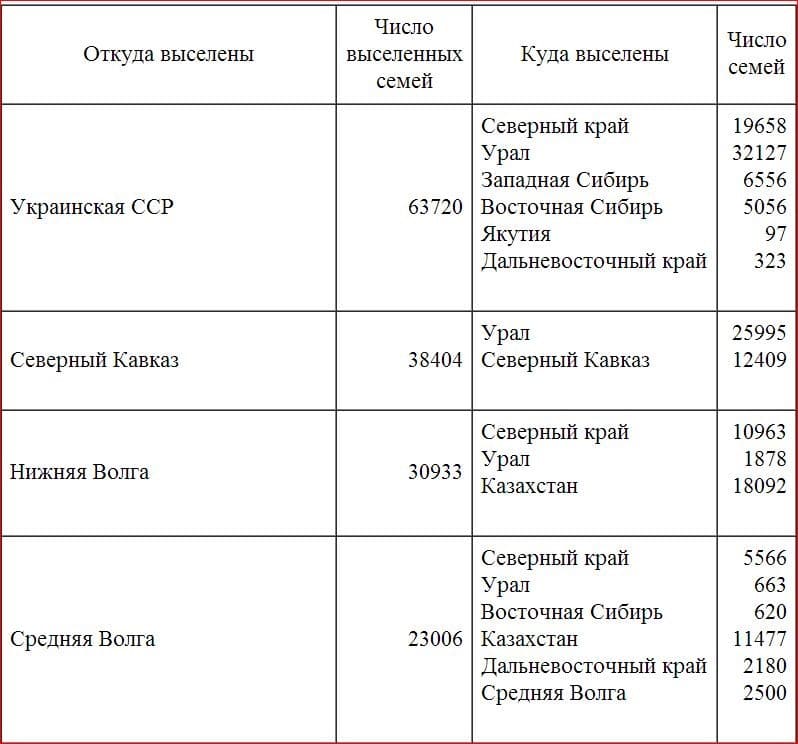

Раскулачивание – это не только лишение своего хозяйства. После разорения крестьяне высылались, под репрессии попадали целые семьи, независимо от возраста.

Младенцы и старики также ссылались бессрочно в Сибирь, Урал, Казахстан. Всех «кулаков» ожидали принудительные работы. По большому счету, раскулачивание в СССР напоминало игру, в которой постоянно меняются правила. Спецпереселенцы не имели никаких прав – одни обязанности.

Кого причислить к «кулакам», решала Советская власть без суда и следствия.

Избавиться можно было от любого, кто был не так приветлив или вступал в конфликты с местным начальством.

Самое страшное, что к неугодным относили и тех, кто нажил свои «излишества» тяжелым трудом, не привлекая наемных работников.

Сначала их называли «середняками» и какое-то время не трогали. Позже их тоже записали во враги народа с соответствующими последствиями.

Между Солженицыным и Ягодой

1 мая 1929 года СНК СССР постановлением «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться Кодекс Законов о труде», впервые по пунктам расписал условия, при которых крестьянин считается кулаком, а его хозяйство – кулацким. Вот эти пункты:

- Систематически применяется наёмный труд для сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предприятиях;

- Имеется в наличии мельница, маслобойня, крупорушка, просушка … или другое промышленное предприятие – при условии применения в этих предприятиях механического двигателя, а также если в хозяйстве имеется водяная или ветряная мельница с двумя или более поставами;

- Систематическая сдача в наём сложных сельскохозяйственных машин с механическими двигателями;

- Постоянная или на сезон сдача в наём отдельных оборудованных помещений под жильё или предприятие;

- Занятие торговлей, ростовщичеством, посредничеством, наличие нетрудовых доходов.

С возникновением этого документа процесс раскулачивания принял вид государственной программы, которая завершилась постановлением Совета Министров в августе пятьдесят четвёртого года. Все раскулаченные были реабилитированы, многие – посмертно.

Солженицын утверждает: раскулаченных в Советском Союзе в 30 годы было не меньше 15 миллионов человек. А вот начальник Секретно-оперативного управления ОГПУ, фактически председатель ОГПУ Генрих Ягода в докладной записке Сталину от 12 октября 1931 г. сообщил, что «выселение кулачества из районов сплошной коллективизации, производившееся с 20 марта по 25 апреля и с 10 мая по 18 сентября, закончено. Перевезено 162962 семьи (787241 человек), в том числе мужчин – 242776, женщин – 223834 и детей – 320731, что вместе с выселенными в 1930 г. составит 240757 семей (1158986 человек)».

Кулаки не нравились любой власти. Большевикам – по ситуации

В царской России с кулаками пытались бороться, но цивилизованно: новыми законами, новыми финансовыми инструментами (например, появившимися и быстро развивающимися земельными банками, зерновыми биржами и т.д.) На первый взгляд, это странно: кулак был апологетом развивающегося капитализма в аграрном секторе, и государство, по идее, должно было относиться к нему как к своей опоре и стороннику. Но нет – российская власть пыталась дать возможность растерявшимся крестьянам, не умеющим быстро и масштабно прийти к благополучию, хоть как-то существовать, не голодая. Ведь где-где, а уж в России никогда не забудутся крестьянские бунты. А кулак, сам того не осознавая, провоцировал появление новых Разиных, Пугачёвых или Болотниковых. И справиться с ними Империи конца XIX – начала ХХ веков на фоне войн и складывающейся революционной ситуации было бы затруднительно.

Другое дело – новая российская власть! Большевики, что бесспорно, не заморачивались при достижении своих целей ни нормами морали, ни требованиями цивилизованного общества, ни даже собственной выгодой. Точнее, выгода для большевиков виделась лишь в одном: взять и удержать власть. Поэтому поначалу и отношение к кулакам было более чем терпимое: к ним прислушивались, их выдвигали на руководящие посты, их звали в колхозы и совхозы.

Кстати, не всем известно, что первые тысячи (!) колхозов и совхозов появились в Советской России в 1918 году. И лишь с течением времени и развитием того бардака на селе, которую большевики, ни черта, если честно, не понимавшие в сельхозпроизводстве, называли государственной аграрной политикой, кулаков стали изничтожать как класс. Новый такой класс придумали, вопреки своей же классовой теории.

Законность и методы

Сегодня практику раскулачивания часто называют незаконной. Это не так – она проводилась на основании серьезных документов, в первую очередь Постановлений ЦК ВКП(б), которые в то время официально имели силу закона. Главным в этом вопросе было постановление от 30 января 1930 года. На него опирались представители местных администраций, принимая решения о репрессиях по отношению к зажиточному крестьянству.

С юридической точки зрения, раскулачивание представляло собой административную меру. Состояло оно в изъятии имущественных излишков и принудительном переселении в оговоренные районы на специально отведенные участки. Регион (Север, Сибирь, или соседний район) и условия зависели от степени «контрреволюционности» главы семьи (по этому показателю выделяли 3 категории). Судить должны были только явных противников власти, индивидуально. Однако у органов НКВД всегда был план посадок и на селе политика раскулачивания помогала его выполнять.

На новом месте поселенцы ограничивались в правах и привлекались к работам на земле или в кустарных промыслах. На перемещение или устройство на другую работу им приходилось запрашивать разрешения местных органов власти.

Поэтому главную проблему раскулачивания составлял уровень честности и сознательности этих самых органов власти. Там, где они выполняли дух закона, все обходилось сравнительно малой кровью. Но даже руководство страны отмечало многочисленные злоупотребления – конфискацию личных вещей и даже физическое устранение неугодных. Еще проблему составляла нечеткость определений – в кулаки можно было записать кого угодно.

Кулачество — это что? И кто такой кулак?

Законодательство относительно кулачества также не давало однозначной оценки. Термины, принятые на Пленумах Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, отличались от терминов, используемых отдельными историческими лидерами РСФСР. Советская власть несколько раз меняла свою политику — изначально был избран курс раскулачивания, затем пришедшая оттепель избрала «курс на кулака» и максимально жесткий курс на ликвидацию кулачества. Далее мы рассмотрим предпосылки, причины и другие особенности этих исторических событий. Окончательное отношение советской власти в итоге: кулачество — это классовый враг и противник.

Первая волна раскулачивания

11 июня 1918 декретом ВЦИК были созданы комитеты бедноты (комбеды), которым предписывалось стать органами Советской власти на селе. А 8 ноября того же года на совещании делегатов комбедов В. И. Ленин впервые заявил о необходимости ликвидации кулачества как угрозы новому политическому строю. И именно комитетам бедноты отводилась руководящая роль в борьбе с сельскими эксплуататорами, а также перераспределением изъятого имущества: земельных участков, хоз. инвентаря, продовольствия.

В результате первой волны раскулачивания 50 миллионов гектаров конфискованной кулацкой земли и производственного инвентаря были переданы беднякам.

Однако первая волна борьбы с «мироедами», как еще называли кулаков, сильного вреда им не причинила. Конечно, потери были, но в большей степени материальные. Настоящая трагедия раскулачивания была еще впереди.

Почему в селе – кулак, а в городе – предприниматель?

То есть, судя по откровенно осуждающей кулака тональности этой статьи известного (и немало поработавшего на благо России) учёного и политика мы видим, что с самого почти момента предоставления крестьянам свободы от крепостничества в деревне пошло мощнейшее расслоение, которое отнюдь не устраивало власть. Почему? Ведь на подобное расслоение в городе, например, смотрели как на данность, и полагали его самим собой разумеющимся. Не найдём ведь мы документов, вышедших из-под пера чиновников столь высокого ранга, так безжалостно ругающих, например, фабриканта или хозяина рудников… О трудах большевиков и прочих социал-демократов здесь речь не идёт.

Очень похожим на правду представляется вот что: к крестьянам относились с огромной долей векового предубеждения.

Просуществовавшие сотни лет в крепостничестве, принявшие на генетическом уже уровне себя как барское имущество, привыкшие делать всё, «как барин скажет» – крестьяне с получением освобождения большей частью попросту растерялись. А меньшей, наиболее активной и «злой до жизни» частью, принялись обогащаться кто как мог.

Только вот разница между селом и городом в путях обогащения принципиальна. Если предприниматель умён, активен, креативен, как сейчас говорят, и ему немного повезёт – он будет богатым. Даже нарушив закон (как в России без этого), обобрав тысячи сограждан и не попавшись, предприниматель не будет особо осуждаем обществом, ежели не станет, как говорится, борзеть прилюдно. И даже откровенный мошенник-ростовщик в городе вполне себе спокойно продолжает стричь купоны и лишь глухими тёмными ночами ворочается в постели, ожидая своего Раскольникова. Который может и не прийти никогда. Всё это, конечно, в обществе стабильном, если без революций.

В селе не так. В селе не стать всерьёз богатым, не отняв у соседа. Потому что основа основ крестьянского благосостояния – земля. А её количество ограничено и поделено. И коли у тебя, как у всех соседей, в распоряжении дюжина гектаров – при должном умении и работоспособности ты станешь обеспеченным. Но не богатым. Не влиятельным. Не посматривающим на соседей свысока. А очень хочется.

Да и соседи порой чуть ли не сами просят: обери меня! Один напролёт бухает, у другого надел сорняками зарос, третий во всякие авантюры бросается и прогорает постоянно. Четвёртый вроде и работает неплохо – а не везёт ему, то лошадь падёт, то урожай не удастся. И всем нужны быстрые деньги – чтобы поправить дела, или просто пить, есть, или открыть «свечной заводик». Где их взять и подо что? Правильно, у трезвого, работящего и прижимистого соседа, заложив или продав ему землю, если позволяет закон. Если не позволяет – заложив себя и свой труд на многие годы. Вот и появился кулак-мироед.

И ведь вот он, рядом, толстый, с сальными глазками. И не рассчитаться с ним никак: год за годом только на него и работаешь… На вилы его!

Раскулачивание в СССР

Раскулачивание, проведенное в ходе сплошной коллективизации, представляло собой один из самых трагических фактов в разыгравшейся тогда деревенской драме. В системе сталинских стереотипов оно изображалось как классический образец ликвидации эксплуататорского класса, осуществленного в ходе социалистического преобразования.

Само слово «раскулачивание» родилось в годы революции и гражданской войны, то есть в условиях резкого обострения классовой борьбы, открытых вооруженных столкновений, когда враждующие стороны доходили до полной ликвидации хозяйства и имущества противника и даже до его физического истребления.

Прямая и насильственная экспроприация средств производства в кулацких хозяйствах и стала называться «раскулачиванием».

В период НЭПа перед кулаком не закрывалась дорога в новое общество, несмотря на классовую борьбу, которая в разных формах и с разной остротой продолжалась в деревне.

Кулацкие хозяйства имели право вступать в сельскохозяйственные кооперативы всех типов, включая колхозы. Существовало единственное ограничение: они не могли выступать учредителями кооперативов и избираться в состав их правлений.

Вопрос о судьбе кулачества коренным образом изменился в конце 20-х годов, когда в ход пошли чрезвычайные меры, направленные против кулацких хозяйств.

Летом 1929 года принимается решение о запрещении приема кулацких семей в колхозы, и это сразу провело четкую границу между ними и остальным крестьянством, предельно ожесточило их сопротивление.

И террор против организаторов и активистов колхозного строительства, и поджоги колхозного имущества, и организация антисоветских мятежей – было все. Но было и другое – искусственное обострение этой борьбы, вызванное безвыходностью положения, в котором оказалась значительная масса людей.

Постановление ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» предлагало провести конфискацию у кулаков средств производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и семенных запасов.

Хозяйственное имущество и постройки должны были передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взносов бедняков и батраков за исключением той части, которая шла в погашение долгов кулацких хозяйств государству и кооперации. Этим же постановлением раскулачиваемые делились на три категории:

Суть процесса

С момента нахождения у власти, то есть с рубежа 1917-1918 годов, большевики выступали против кулачества на селе. Так называли зажиточное крестьянство, которое имело в собственности большие наделы земли, средства производства (мельницы, например), использовало наемный труд батраков.

Рис. 1. Раскулачивание.

В краткий период НЭПа, с 1921 по 1927 год кулаков особо не трогали, но после хлебозаготовительного кризиса 1927 года отношением к ним государства стало резко негативным. В феврале 1928 года началась критика кулачества в печати, их обвиняли во вредительской деятельности на селе. Отношение к кулачеству отличалось даже в рядах ВКП(б).

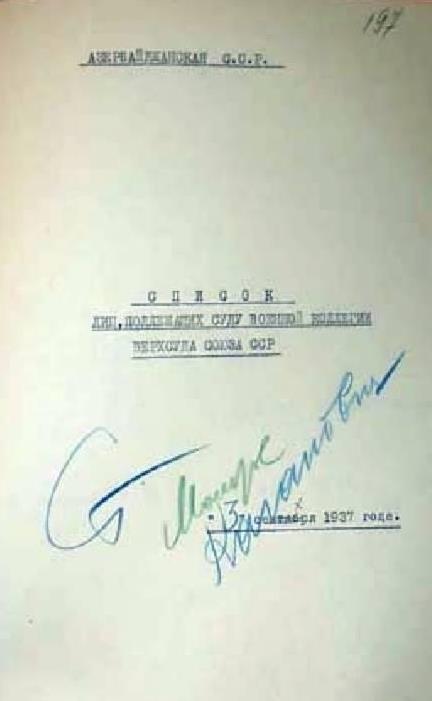

Противники сворачивания НЭПа и коллективизации, например, Алексей Рыков и Николай Бухарин в 1937-1938 были репрессированы, исключены из партии и расстреляны.

Рис. 2. Раскулачивание плакат.

Анти-ленинский принцип: лучше хуже, но больше

К раскулачиванию советское государство пришло в силу нескольких причин. Прежде всего, как полагают многие специалисты-аграрии, при высокой производительности (урожайность на полях у кулаков в 20-30-х годах прошлого века превышала среднероссийскую, очень условно, конечно, на 20-40 процентов, и качество зерна было выше) доля поставляемого кулаками зерна государству в общем объёме поставок была малозаметна. Кулаков было немного: специалисты пользуются этакой формулой «одно село – один кулак».

А для выживания в условиях обрушившихся на советское государство со стороны «западных партнёров» санкций, бездарности отечественных хозяйственников и непобедимой в Советской стране разрухи, как мы все знаем, встала необходимость индустриализации. Для чего страну прежде всего нужно было накормить. И неплохо при этом было иметь излишки продовольствия на экспорт: свои станки и технику Советский Союз производить в достаточном количестве ещё не мог.

Любой специалист-аграрий знает: чем больше обрабатываемый участок, тем проще и дешевле его обрабатывать. Даже при невысокой урожайности и низком качестве государство получит больше продукции, если и контролировать будет проще, и размеры обрабатываемых площадей будут увеличиваться. А увеличить их можно лишь силами крупных хозяйств, обладающих серьёзными людскими и техническими ресурсами. Примерно так: сто лошадей со ста плугами на сто хозяйств и сто наделов – не впечатляет. Колхоз, имеющий сотню лошадей с сотней плугов – это уже сила.

Эти соображения, по мнению большинства исследователей, и стали причиной поголовного «околхозивания» советского крестьянства.

Суд Линча: государственная политика

Если в твой дом пришёл твой сосед, вчерашний должник, ставший при новой власти начальством, и свёл у тебя со двора всю скотину, вывез всё зерно – даже посевное, отнял весь инструментарий да ещё пообещал в следующем году прийти – ты возьмёшься за обрез. Нет, правда, без всякой политики: разве не возьмёшься? Если при этом ты знаешь – или считаешь – что этот сосед бездельник, трепло и пьяница?

Поначалу борьба с кулаками в Советском Союзе была отдана на откуп местным активистам, комсомольцам, коммунистам и сочувствующим. Зря власти на это пошли, не могли ведь не учитывать махровую, чёрную мстительность неудачливого крестьянина, обвиняющего соседа во всех своих бедах…

А может быть, продуманно на это пошла Советская власть: никто не закроет вопрос с кулаком окончательно, ежели соблюдать хотя бы видимость законности. А соблюдения какой законности по отношению к кулаку можно требовать с обиженных голодающих односельчан, его соседей, да ещё в революционные времена? Их после расправы с кулаком, конечно, пожурят – но проблема будет решена.

Разгул террора на селе ещё предстоит оценить и «оцифровать» – однако, тысячи кулацких семей, ограбленных подчистую, избитых и подчас ополовиненных, с начала коллективизации потянулись в дикие степи, тайгу и даже в тундру. Впоследствии, не удовлетворившись результатами (утолив первый голод, сельские комиссары по собственной инициативе лютовать если не перестали, то поутихли), государство взяло процесс раскулачивания в свои руки. Суды Линча, называемые в России самосудами, сошли к минимуму. Линчем стало само государство.

Раскулачивание — это… Понятие, основные цели и итоги. Трагедия раскулачивания в СССР

участвовавшие в антисоветстких и антиколхозных выступлениях – «контрреволюционный актив» — они сами подлежали аресту, а их семьи — выселению в отдаленные районы страны;

2. «крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против коллективизации» — их вместе с семьями выселяли в отдаленные районы;

«остальная» часть кулаков – подлежала расселению специальными поселками в пределах тех же административных районов.

Искусственность выделения этих групп и неопределенность их характеристик создавала почву для широкого произвола на местах.

Устанавливалось, что число раскулаченных по районам не должно превышать 3-5 процентов всех крестьянских хозяйств, но для зимы 1930 года этот ограничительный предел уже намного превышал число сохранявшихся кулацких хозяйств.

«Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года краевым и областным исполкомам Советов и правительствам АССР предоставлялось «право применять… все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)».

Правительствам союзных республик предписывалось «дать необходимые условия» местным исполкомам, что и было сделано в форме специальных инструкций, переводивших постановление от 30 января на язык нормативных актов».

На практике в число раскулачиваемых стали попадать и середняки, и бедняки, не желающие вступать в колхозы.

В отдельных районах удельный вес раскулачиваемых к началу марта достиг 10-15 процентов. Прямой угрозой зачисления в разряд кулаков служило лишение избирательных прав. Поэтому не удивительно, что число «лишенцев» возросло до 15-20 процентов. Открытое высказывание против творившегося беззакония было вполне достаточным основанием для зачисления в «контрреволюционный актив» и ареста.

Отмечались случаи дележа конфискованного имущества, грабежей и мародерства.

Осуждение перегибов и меры, направленные на исправление катастрофически ухудшавшегося положения, в марте-апреле спасли от разорения и выселения значительную часть раскулачиваемых хозяйств, прежде всего ту, которую не успели ликвидировать не деле. Реабилитация раскулаченных (специальные комиссии рассматривали жалобы и в большом количестве отменяли прежние решения) во многих случаях сопровождалась восстановлением их хозяйств.

Были приняты даже нормативные акты, регулировавшие порядок и условия возвращения отобранного скота и инвентаря.

А вначале 1931 года была проведена новая компания по раскулачиванию, охватившая практически все районы страны.

Способность крестьян к открытому сопротивлению была сломлена.

Итоги

Раскулачивание – это процесс, который искалечил судьбы миллионов людей. Очевидцы вспоминают, как отправлялись в ссылку огромные семьи, которые жили вместе целыми поколениями. Иногда они насчитывали до 40 человек и объединяли сыновей, дочерей, внуков и правнуков. Все члены семьи тяжело трудились для развития своего хозяйства. А пришедшая власть отбирала все без остатка. Население страны сократилось за 11 лет на 10 миллионов человек. Это связано с несколькими причинами. В 1932-1933 годах голодали почти 30 миллионов человек. Районы, в которых произрастала пшеница (Кубань, Украина), стали главными пострадавшими. Голод унес по разным оценкам пять–семь миллионов жизней. Многие умирали в ссылке от тяжелой работы, недоедания и холода.

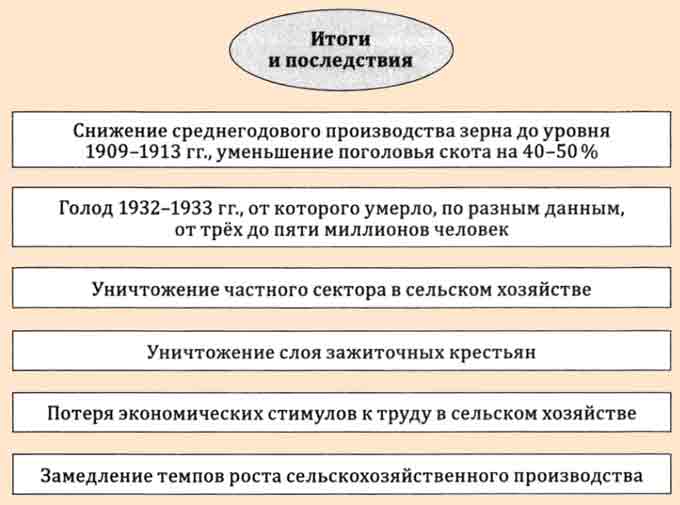

В экономическом плане этот процесс не стал толчком для развития сельского хозяйства. Напротив, итоги раскулачивания были плачевными. Произошло резкое уменьшение поголовья крупного рогатого скота на 30%, количество свиней и овец сократилось в 2 раза

Производство зерна, традиционно важной статьи экспорта России, упало на 10%

Колхозники относились к общественному имуществу, как к «ничейному». Новые работники трудились спустя рукава, процветали кражи и бесхозяйственность.

На сегодняшний день все пострадавшие от раскулачивания признаны жертвами политических репрессий. Органам местного самоуправления поручено рассматривать и принимать решения по вопросам возмещения ущерба реабилитированным гражданам. Для этого необходимо составить заявление. Согласно российскому законодательству, его могут подать не только сами реабилитируемые граждане, но и члены их семей, общественные организации и доверенные особы.

Результаты коллективизации и итоги раскулачивания

Политика общего хозяйства имела тяжелые последствия. Только с 1929 по 1932 г. на треть уменьшилось поголовье крупного скота. Количество свиней и овец снизилось вдвое, а производство зерновых культур сократилось на 10 %.

Но главная трагедия, к которой привело раскулачивание в СССР и связанная с ним коллективизация – это сокращение населения страны: относительно 1926 года согласно переписи, проведенной в 1937 г., оно сократилось больше чем на десять миллионов.

В тяжелом положении с продовольствием в большинстве случаев были виноваты сами крестьяне: они истребляли имеющейся скот и другую живность, чтобы ее не забрали в колхозы. Получалось, что коллективизация и раскулачивание разоряли деревни.

В итоге в 1932–1933 гг. в СССР разразился голод, который охватил около 30 млн человек. Не прошел он мимо даже житниц страны: Украины и Кубани. Считается, что в тот период только из-за голода умерло от пяти до семи миллионов человек.

Итоги раскулачивания

Безусловно, были люди которым раскулачивание принесло боль и горе, но тех, кто получил от этого справедливые социальные блага, было в десятки раз больше, потому выставлять раскулачивание в крайне негативном свете не объективно.

Раскулачивание способствовало постройке системы эффективных коллективных хозяйств, помогло накормить голодную страну и дало в прямом смысле «пищу» для индустриализации государства.

На самом деле, коллективизация позволила в отличие пауперизации, опиравшейся на кулаков, сохранить то, что давал декрет о земле — землю крестьянам. Если земля принадлежит кулакам, то подавляющее большинство крестьян не будет ее иметь никогда. Колхозы же составляли те же самые крестьяне, но земля оставалась за колхозами, то есть колхозы точно так же на правах пользования владели землей и не могли покупать и продавать землю. Никто на земле колхоза не строил дачи, не выращивал не сельскохозяйственные культуры.

То есть земля принадлежала крестьянам, только в варианте коллективного пользования по законодательству о деятельности сельскохозяйственной артели.

При этом активно продвигается версия, что коллективизация и раскулачивание — это когда отобрали землю у крестьян. Выводы делайте сами.