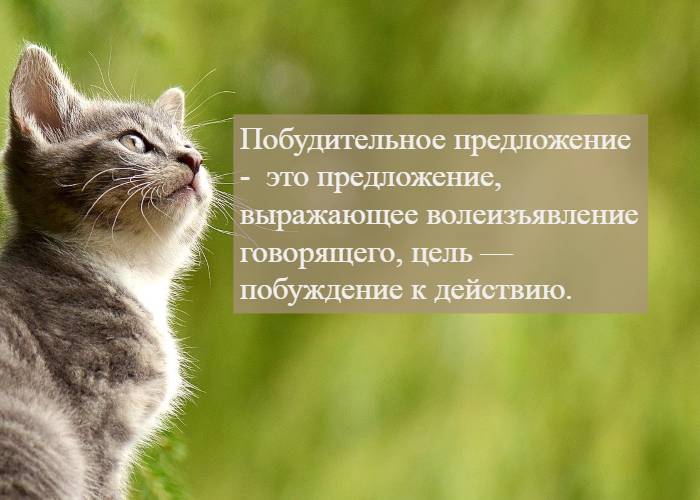

Побудительные предложения

Побудительными называются предложения, выражающие волеизъявление говорящего. Их цель — побуждение к действию.

В них содержатся различные оттенки волеизъявления:

- приказ, просьба, мольба, пожелание:«Молчать!., ты!» — злым шепотом воскликнул Объедок, вскакивая на ноги (М. Горький);«Поезжай, Петр!» — командовал студент (М. Горький);Дяденька Григорий… наклонись-ка ухом (М. Горький);

- совет, предложение, предостережение, протест, угроза:Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович (М. Горький);Питомцы ветреной Судьбы, тираны мира! Трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! (А. Пушкин);

- согласие, разрешение:Как хочешь, так и поступай;Можешь идти куда глаза глядят;

- призыв, приглашение к совместному действию:Ну вот и давай стараться во всю силу победить болезнь (М. Горький);Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы! (А. Пушкин).

Грамматическими средствами оформления побудительных предложений являются:

- побудительная интонация;

- сказуемое в форме повелительного наклонения;

- специальные частицы, вносящие побудительный оттенок в предложение (давай, давайте, ну-ка, да, пусть).Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной… (А. Пушкин);В салон! (А. Чехов);Ну пойдем ко мне (Л. Толстой).

Производные и непроизводные

По происхождению предлоги делятся на две группы: непроизводные (первообразные) и производные (непервообразные).

Непроизводные предлоги — это предлоги, которые в современном русском языке не связывают по образованию с другими частями речи. Большинство непроизводных предлогов состоит из одной, двух или трёх букв и не имеет определённого значения:

без, в (во), до, на, под, у, к, с, над, от (ото), по, при.

Предлоги близ, вместо, вне, вопреки, кроме, перед, среди, сквозь, через, между (меж) относятся к непроизводным, так как в современном русском языке нет наречий, от которых они могли бы быть образованы.

Производные предлоги — это предлоги, образованные от самостоятельных частей речи, которые утрачивают своё лексическое значение и морфологические признаки:

-

Наречные предлоги — это предлоги, образованные от наречий:

напротив, около, вокруг, возле, вдоль.

-

Отымённые предлоги — это предлоги, образованные от имён существительных:

насчёт, в течение, по поводу, вследствие.

-

Глагольные предлоги — это предлоги, образованные от глаголов (деепричастий):

включая, несмотря на, начиная с, благодаря, спустя.

Большинство непроизводных предлогов являются многозначными: так, перед имеет пространственное значение — припарковался перед домом и временное — заболел перед отпуском. Производные предлоги в большинстве однозначны: так, напротив имеет только значение места — напротив дома, напротив окна.

Чтобы отличить производные предлоги от слов других частей речи и от сочетания слов, надо помнить что:

- Предлог можно включить в состав падежного вопроса:

сидеть (около чего?) около реки,

обойти (вокруг чего?) вокруг дома,

остановиться (перед чем?) перед дорогой.

- Производные предлоги часто можно заменить синонимичными непроизводными предлогами:

вдоль = по, вследствие = из-за, насчёт = о, вместо = за, рядом = у, внутри = в, несмотря на = вопреки.

- Наречные предлоги имеют при себе поясняющее слово (существительное или местоимение), наречия поясняющих слов не имеют:

Вокруг меня было грязно (предлог) – Вокруг было грязно (наречие).

Автобус проехал мимо остановки (предлог) – Автобус проехал мимо (наречие).

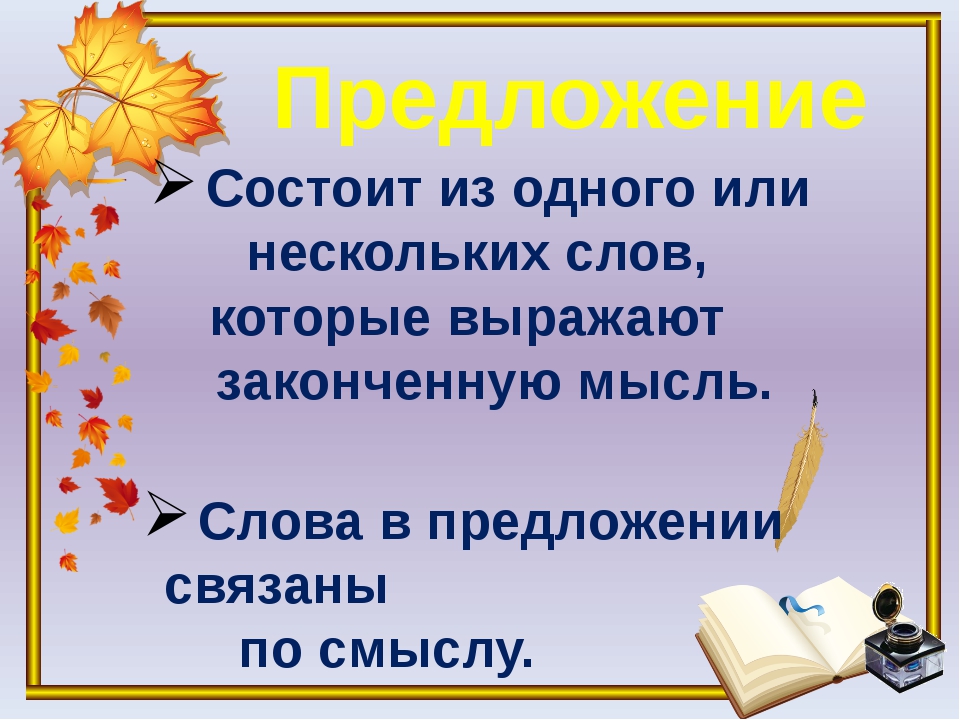

Свойства предложения

Основой предложения является предикативность.

Предикативность — это выражение языковыми средствами отношения содержания высказываемого к действительности (его реальность или нереальность, возможность или невозможность, необходимость или вероятность).

Грамматическими средствами выражения предикативности являются категория времени (не все явления действительности происходят во времени, и содержание высказывания осознается в каком-либо временном плане), категория лица (высказывание, как правило, соотносит действие с одним из трех грамматических лиц) и категория модальности (высказывание говорящего сопровождается выражением его oтношения к содержанию высказываемого).

Средства выражения модальности — категория наклонения (изъявительное, повелительное, сослагательное), особые лексико-грамматические средства (модальные глаголы, модальные слова и частицы).

В предложении выделяется его предикативная основа: в двусоставных предложениях — сочетание подлежащего и сказуемого, в большинстве односоставных предложений —

глагольная словоформа.

Существенным признаком предложения является интонация. Интонация выполняет различные функции: оформляет законченность предложения; выдерживает эмоциональную сторону речи говорящего, воздействует на чувства слушающего; в речи, преследующей цели воздействия, выражает волевые импульсы; выражает модальные оттенки предложения.

Вопросительное предложение

Вопросительное предложение — это предложение, заключающее в себе вопрос о чем-либо неизвестном говорящему:

- Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном? (С. Есенин);

- Как мне поступить, Петр Егорович? (А . Островский);

- Печорин! Давно ли здесь? (М. Лермонтов).

Средствами выражения вопроса являются:

1) вопросительная интонация — повышение тона на слове, с которым связан смысл вопроса, например:

Вы на Западном фронте были? (К. Симонов) (ср.: Вы на Западном

фронте были?; Вы на Западном фронте были?);

2) словорасположение (обычно в начало предложения выносится слово, с которым связан вопрос):

Хотите воды со льдом? (В. Вересаев);

3) вопросительные слова — вопросительные частицы, наречия, местоимения:

Не лучше ли тебе отстать от них самому? (А . Пушкин);

Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? (М . Лермонтов);

Зачем мы здесь стоим? (А. Чехов).

Общевопросительные и частновопросительные предложения

Вопросительные предложения в зависимости от типа заключенного в них вопроса и предполагаемого ответа делятся на общевопросительные и частновопросительные.

Общевопросительные предложения направлены на получение информации о ситуации в целом. Ответом на них будет «да» или «нет»:

Вам хочется скинуть туфли, снять рубашку — и так пройтись по селу? (В. Шукшин);

Есть ли у тебя дома деревья? (Ю. Куранов);

Ты спросишь, как его зовут? (Ю. Куранов).

Частновопросительные предложения требуют ответа о деятеле, о признаке, о тех или иных обстоятельствах, то есть они требуют в ответе сообщения новой информации:

«Ты отчего такой задумчивый?» — спросил мальчик;

Кто по речке плывет? Кто песню поет?;

Хорошее у тебя пиво, Меланья Васильевна. Как ты его варишь? (В. Шукшин).

По своему характеру вопросительные предложения делятся на следующие разряды:

- Собственно вопросительные предложения. Они заключают в себе вопрос, предполагающий обязательный ответ.

В этих предложениях выражается стремление говорящего выяснить что-либо для него неизвестное:К чему опять ты мрачный взор мохнатой шапкой закрываешь? (М. Лермонтов);Что же это за люди, что за типы? (В. Белинский);Далеко ли вы отсюда живете? (А. Пушкин); - Вопросительно-утвердительные предложения. Будучи обращенными к собеседнику, они требуют лишь подтверждения того, что высказано в самом вопросе:Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был? (С. Есенин);Ну кто из нас весне не рад? (А. Жаров);Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? (А. Блок);

- Вопросительно-отрицательные предложения. Они заключают в себе отрицание того, о чем спрашивается:Родимая! Ну как заснуть в метель? (С. Есенин);Но тебя я разве позабуду? (С. Есенин);Дак на кой же шут тогда из себя жилы тянуть столько лет? (В. Шукшин);

- Вопросительно-побудительные предложения. Они заключают в себе побуждение к действию, выраженное посредством вопроса:«Вы прекратите орать?» — опять спросила Софья Ивановна (В. Шукшин);«Давай попробуем кровь?» — предложил сын (В. Шукшин);«Молока не выпьете на дорогу?» — сказал Яков (М. Горький);

-

Вопросительно-риторические предложения. Они содержат утверждение или отрицание. Эти предложения не требуют ответа, так как он заключен в самом вопросе; употребляются они как средство выразительности:Желанья…Что пользы напрасно и вечно желать? (М. Лермонтов);Но кто проникнет в глубину морей и в сердце, где тоска, но нет страстей? (М. Лермонтов);Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? (И. Тургенев).По существу, к вопросительно-риторическим относятся и встречные вопросы (ответ в форме вопроса):

«Скажите, Степан, вы женились по любви?» — спросила Маша.«Какая у нас в деревне любовь?» — ответил Степан и усмехнулся (А. Чехов).

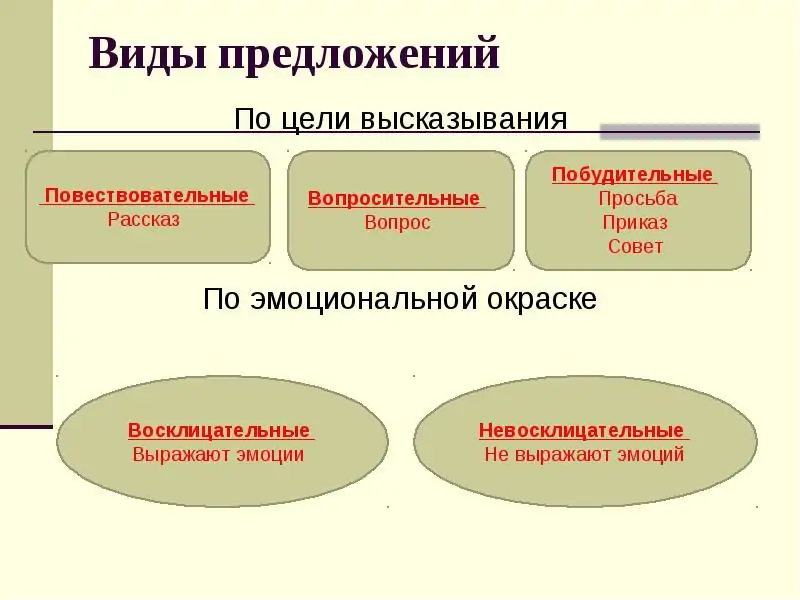

Предложения по эмоциональной окраске

Все мы знаем, что русский язык достаточно эмоциональный и яркий, именно поэтому, чтобы передать все свои эмоции и мнение по тому или иному поводу, необходимо время от времени использовать различные предложения по цели высказывания. Рассмотрим основные из них:

- Восклицательные предложения – они всегда произносятся с выразительной интонацией, могут быть эмоциональными.

- Невосклицательные предложения – простые предложения без наличия эмоциональной окраски.

Если знать все разновидности предложения и само определение понятия, можно очень быстро изучить русский язык. Сегодня во многих странах вторым языком считается именно русский. Безусловно, английский язык не уходит на второй план, но российский язык можно очень часто встретить в таких странах, как Украина, Израиль, Греция, Польша и много других.

Значение слова Предложение по Логическому словарю:

Предложение — — соединение слов, имеющее самостоятельный смысл, т. е. выражающее законченную мысль. Логика заимствует этот термин из грамматики и использует при определении высказывания как грамматически правильного П., взятого вместе с его содержанием. Термин «П.» употребляется также в искусственном (формализованном) языке логики для обозначения тех последовательностей символов, которые при их содержательной интерпретации дают П. естественного языка. Для описания П. часто используется теория немецкого логика Г. Фреге (1848-1925), согласно которой П. является именем определенного рода. Как и в обычном имени, П. включает смысл и обозначаемый объект — денотат. Смысл П. можно охарактеризовать как то, что бывает усвоено, когда П. понято, или как то общее, что имеют два П. в различных языках, если они правильно переведены. В качестве объектов, обозначаемых П., выступают два абстрактных предмета, называемых истинностными значениями, — истина и ложь. устанавливается, что все истинные П. обозначают истину, а все ложные П. обозначают ложь. Так, П. «И. С. Тургенев — автор романа «Отцы и дети»» и «Ф. М. Достоевский — автор романа «Бесы»» имеют разный смысл, но обозначают один и тот же объект — истину. П. «Луна обитаема» и «Марс — спутник Фобоса», имеющие разный смысл, обозначают один и тот же объект — ложь. Преимуществом такого взгляда на П. является возможность непосредственного применения к ним всего того, что говорится об именах. Отождествление П. с именами определенного рода упрощает логическую теорию и придает ей единообразие. Тем не менее оно во многом представляется неестественным. Наиболее обычным употреблением П. является не просто называние ч.-л., скажем, абстрактных объектов, подобных истине и лжи, а формулировка утверждений. Истолкование П. как частного случая имен заставляет считать такие разные П., как «Волга впадает в Каспийское море» и «Лошади едят овес», обозначающими один и тот же объект, что явно не соответствует обычным представлениям о П. Существуют и многие другие теории содержания П., однако ни одна из них не является общепринятой.

Какие бывают предложения?

Предложения отличаются друг от друга не только своим содержанием, тем, о чем в них говорится. При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами и пожеланиями. Каждое предложение сообщает о чем-то с определенной целью. Цель сообщения указывает, для чего, зачем оно произносится, с какой интонацией, с повышением или понижением голоса.

Повествовательное предложение

Если в предложении без выражения особых чувств только сообщаются какие-то сведения о ком-либо или о событиях и явлениях, реально происходящих, оно является повествовательным.

Интонация, с которой эти предложения произносятся, спокойная, повествовательная, а в конце их голос несколько понижается.

Определение

Предложение, в котором о ком-то или о чем-то сообщается, называется повествовательным.

В конце повествовательного предложения ставится завершающий пунктуационный знак точка.

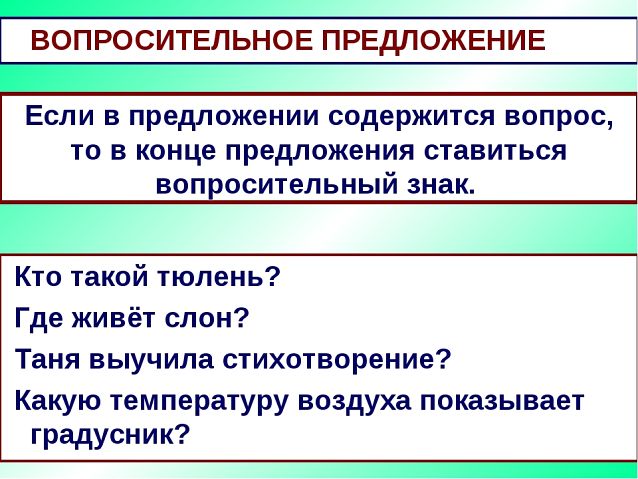

Вопросительное предложение

Если у нас есть цель узнать о чем-то, то мы задаем вопросы:

Определение

Предложение, в котором содержится вопрос, называется вопросительным.

Эти предложения произносятся с особой вопросительной интонацией. Голос повышается в конце предложения. Вопросительное предложение завершает вопросительный знак.

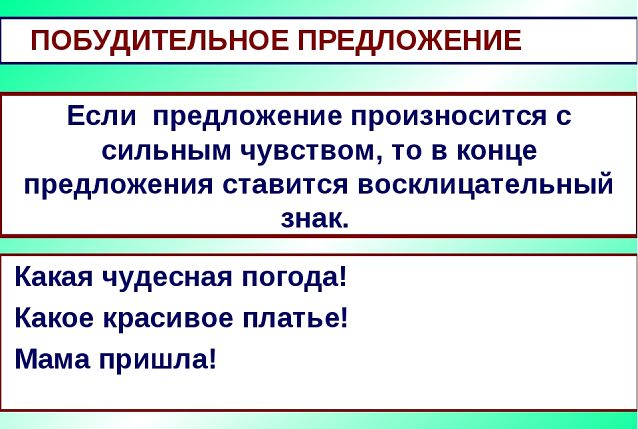

Побудительное предложение

С помощью предложений мы можем побуждать кого-то к действию, а также выразить свою просьбу, пожелание.

Определение

Предложение, в котором советуют что-то сделать или побуждают к действию, называется побудительным.

Вывод

Итак, по цели высказывания предложения бывают повествовательные, вопросительные и побудительные.

Восклицательные и невосклицательные предложения

Предложения отличаются не только по цели высказывания, но и по интонации. Одни предложения произносятся спокойно, без проявления особых эмоций. Это невосклицательные предложения.

А некоторые предложения выражают сильное чувство и произносятся с особой интонацией.

Определение

Предложение, которое произносится с сильным чувством, называется восклицательным.

В конце такого предложения ставится восклицательный знак.

Члены предложения

Члены предложения — грамматически значимые части, на которые делится предложение при синтаксическом анализе. Они могут состоять как из отдельных слов, так и из словосочетаний.

Выделяют два главных члена предложения: подлежащее и сказуемое, которые находятся в предикативном отношении, образуя предикативную единицу, и играют наиболее важную роль. К второстепенным членам предложения относятся дополнение, обстоятельство, определение.

Составом подлежащего называется подлежащее и все второстепенные члены предложения, которые относятся к подлежащему (распространённые и нераспространённые определения).

Аналогично, составом сказуемого называется сказуемое и все второстепенные члены предложения, которые относятся к сказуемому (обстоятельства и дополнения с зависимыми словами).

Например: Красивая незнакомка в поезде подарила ему загадочную улыбку. Красивая — определение, незнакомка — подлежащее, в поезде — обстоятельство, подарила — сказуемое, улыбку — дополнение, ему — косвенное дополнение.

Простые предложения с однородными членами: как ставить знаки препинания?

В простом предложении могут быть два и более однородных членов предложения: подлежащих, сказуемых или второстепенных членов.

Однородные члены — это одинаковые, равноправные члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному слову. Связь между ними может быть бессоюзной, а может осуществляться с помощью союзов — и, а, но, однако и другими.

-

Если между однородными членами нет союзов, обычно ставится запятая: Мы долго шли по лесу, останавливались, отдыхали, шли дальше.

-

Если между однородными членами стоит одиночные соединительный союз и, да, запятая не ставится: К нам в гости пришли Анна и Андрей.

-

Между однородными членами предложения с противительным союзом а, но, однако, зато ставится запятая: Он двигался быстро, но не бежал.

-

Если однородные члены соединены повторяющимися союзами, запятая ставится: И ты, и я, и все мы хотим одного.

Подробнее о знаках препинания при однородных членах читайте в статье: Однородные члены предложения: запятые, тире, двоеточие и типичные ошибки

Предложения по типу высказывания

В русском языке, как и во многих других языках, предложение считается достаточно сложным понятием, оно может использоваться в разных падежах, с разным ударением и акцентом на что-либо. В русском языке можно отметить три типа простых предложений, а именно: побудительные, повествовательные и вопросительные. Давайте подробно ознакомимся с каждым из них.

- Побудительное предложение – его используют с целью о просьбе, приказе, чтобы дать определенный совет. Например: «Приезжай быстрее!».

- Повествовательное предложение – другими словами, это рассказ, обозначение того, что произойдет в скором времени или происходит в данный момент. К примеру: «Я уже еду домой».

- Вопросительное предложение – оно непосредственно выражает вопрос, который человек задает с целью узнать нужную информацию, например: «Какая сегодня погода на улице?».

Зачем нужны предлоги

Отличительная особенность предлогов состоит в том, что они обозначают зависимое положение существительных, местоимений и числительных от стоящих рядом с ними слов в определенном падеже. Предлог делает конкретным значение падежной формы:

- Заглядываю в газету – предлог «в» конкретизирует значение места, в данном случае это направление внутрь

- Положил на газету карандаш – предлог «в» конкретизирует пространственное значение

- Спрятал под газету ручку – предлог «под» указывает на значение места

Итак, главная роль предлогов состоит в том, чтобы указывать на разнообразные отношения тех или иных слов к конкретной падежной форме.

Если углубиться в суть и понять, что обозначает предлог, можно сделать вывод, что предлоги выражают отношения между объектами:

- Объектом и действием

- Объектом и признаком

- Отношения между двумя разными объектами