Типы подчинительной связи

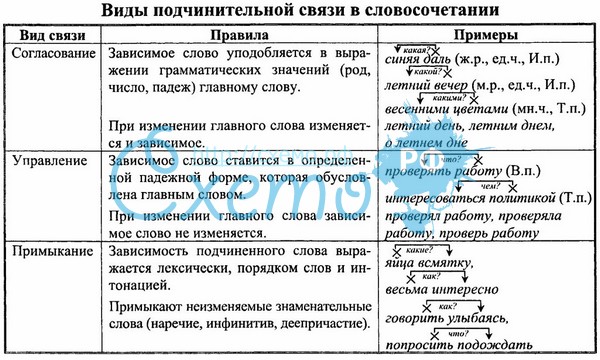

Чтобы читателю было удобно воспринимать информацию, ниже предлагается специальная таблица.

|

Тип подчинения |

Примеры подчинения |

Описание формы подчинения |

|

Согласование |

Доступное жилье. Красивый закат. Интересная книга. |

Форма названа из-за того, что зависимое слово напрямую согласуется с главным в роде, числе и падеже. |

|

Управление |

Читают книгу. Отдыхал в отеле. |

Зависимое слово приобретает падеж, который требует главное. |

|

Примыкание |

Читаю про себя. Читаю шепотом. Стрижка полубокс. |

Зависимое слово подчиняется главному по смыслу, но форма при этом может быть другой. |

Указанные выше сведения относятся к подчинительной связи в рамках отдельных словосочетаний. Но русский язык предлагает гораздо более интересные взаимосвязи между словами и даже частями сложного предложения.

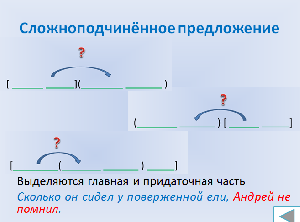

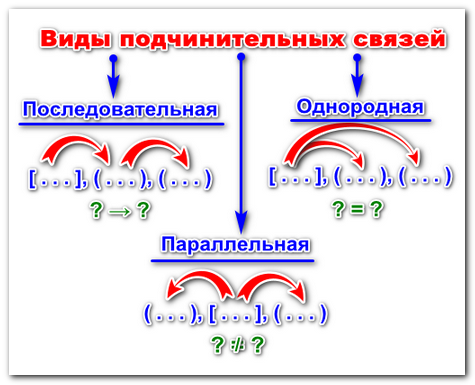

В СПП может быть не одно, а несколько придаточных предложений, причем они связаны подчинительной связью не только с главным предложением, но и между собой. Различают несколько видов такой сложной подчинительной связи:

- последовательное подчинение;

- однородное подчинение;

- неоднородное (параллельное подчинение).

Последовательное подчинение нескольких придаточных частей прослеживается в СПП, если первая придаточная часть зависит от главного предложения, а вторая придаточная часть — от первой, третья — от второй и т.д. Такую подчинительную связь образно можно сравнить с бусинками, которые последовательно нанизываются на одну нитку друг за другом.

- Синоним — это слово, к которому писатель прибегает, когда не знает, как пишется нужное слово.

- Синоним — это слово (какое?), к которому писатель прибегает (когда?), когда не знает (чего?), как пишется нужное слово.

Построение этого предложения с последовательным подчинением можно изобразить с помощью схемы:

, (к которому… ), (когда… ), (как… ).

В СПП с однородным подчинением придаточные относятся к общему для них главному предложению или одному слову в главной части и являются придаточными одного типа. Повторяющиеся союз или союзное слово могут при этом опускаться.

Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом (Н. В. Гоголь. Мертвые души).

К главному предложению «но он все еще поглядывал назад со страхом» с помощью подчинительного союза «хотя» присоединяется первое придаточное предложение уступки «бричка мчалась во всю пропалую», соединенное с помощью сочинительного союза «и» со вторым однородным придаточным предложением этого же типа «деревня Ноздрёва давно унеслась из вида…»

Схема предложения:

(Хотя…) и ( ),

Между двумя придаточными однородными предложениями, соединенными одиночным сочинительным союзом, запятая не ставится.

В СПП с неоднородным (параллельным) подчинением придаточные относятся к общему для них главному предложению и являются разными по значению либо относятся к разным словам в главной части. Возможен вариант неоднородного подчинения, когда одна придаточная поясняет всю главную часть, а другая — только слово в главной части.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому (Л. Толстой. Война и мир).

Построение этого СПП с неоднородным подчинением можно изобразить в виде схемы:

(Когда…), , (которое…)

Знаки препинания в СПП

Постановка знаков препинания в сложноподчиненном предложении зависит от местоположения придаточной части.

1. Если придаточная часть следует за главным предложением, то перед союзом (союзным словом) ставится запятая.

Снег лежал на деревьях, с которых еще не опала осенняя листва (Т. Тэсс). Казалось, что повсюду воцарились свет и тепло (Н. Позняков).

2. Придаточное предложение может находиться в середине главного. В таком случае оно выделяется запятыми с двух сторон.

Летом дорога, которая зимой казалась скучной, необычайно разнообразна и живописна (В. Солоухин).

3. Придаточное предложение находится перед главным. Запятая ставится в конце придаточного предложения.

С тех пор как я побывал с Петром Ивановичем на ловле перепелов, я стал частенько к нему заглядывать (Г. Скребицкий).

В СПП с последовательным подчинением рядом могут находиться союзы (союзные слова). Запятая между ними не ставится, если после второй придаточной части следует часть составного союза «то», «так» или «но»:

Я плохо знаю и понимаю музыку, но_когда слушаю Шопена, то мне кажется, что он умеет придавать оттенок радости каждой печали. Горцы сказали мне, что_как начали прокладывать дорогу, так туры исчезли (В. А. Гиляровский).

Запятая на стыке подчинительных союзов ставится в СПП, если вторая часть союза отсутствует.

Часто случается бабьим летом, что, когда с утра небо затянуто, вдруг мягкое солнце без теней осветит землю (К. Федин).

Подчинительная связь в русском языке требует изрядного мастерства и умения пользоваться словами. Каждое слово — это только небольшой «кирпичик» для фразы, которой выражаются мысли.

Чтобы окружающие понимали вас, а выраженные мысли соответствовали действительной сути вещей, необходимо очень внимательно изучать правила русского языка, уметь пользоваться этим инструментом.

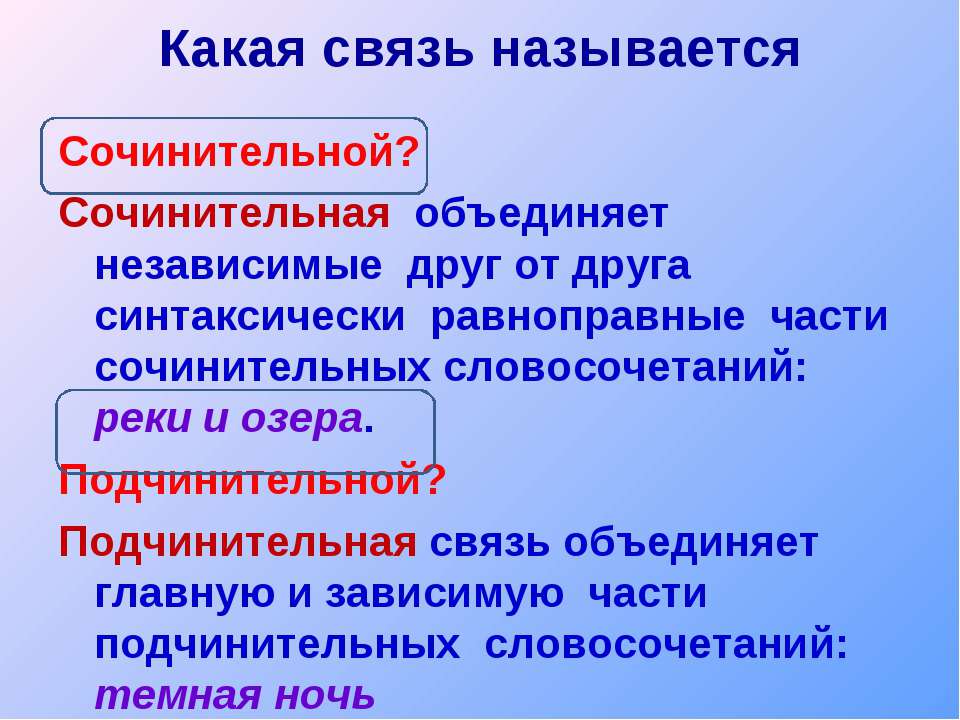

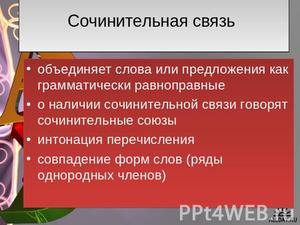

Сочинительная связь в сложном предложении

О сочинительной связи можно говорить в тех случаях, когда простые части, входящие в состав сложного, равноправны, и ни одно из них нельзя назвать главным или зависимым. Соответственно, и вопрос от одной части к другой поставить нельзя. Наиболее распространенными сочинительными союзами являются союзы «а», «но», «и»

О сочинительной связи можно говорить в тех случаях, когда простые части, входящие в состав сложного, равноправны, и ни одно из них нельзя назвать главным или зависимым. Соответственно, и вопрос от одной части к другой поставить нельзя. Наиболее распространенными сочинительными союзами являются союзы «а», «но», «и»

.

Примеры сочинительной связи:

- «Мама пришла домой, а сын в это время ушел на прогулку».

- «Я чувствовал себя плохо, но друзья смогли развеселить меня».

- «Солнце зашло, и головки одуванчиков на лугу закрылись».

- «Наступила зима, и все вокруг погрузилось в белое безмолвие».

Сочинительная связь в вариантах с союзом «а» часто используется в русских народных пословицах и поговорках, основанных на противопоставлении каких-либо признаков, например: «Волос дорог, а ум короток». В старом русском языке, например, в фольклорных произведениях (сказки, былины, присказки, побасенки) союз «а» часто заменяется на его древнерусский синоним «да», например: «Пришел дед репку тянуть, да репка большая выросла. Тянул-тянул дед репку, да позвал бабку на помощь».

Сложносочиненные предложения

Сложносочиненные предложения

особенно часто используются в описаниях природы, когда автор произведения хочет дать наиболее полную картину летнего дня, зимней ночи или яркого, красивого пейзажа. Вот пример такого описательного текста с сочинительной связью в сложных предложениях: «Шел снег, и люди бежали домой, подняв воротники. На улице было еще светло, но птицы давно замолчали. Был слышен только скрип снега под ногами, а ветра не было. Солнце медленно садилось за горизонт, и двое влюбленных на скамейке в парке любовались коротким зимним закатом».

Также сложносочиненные предложения, особенно предложения с союзами «а» и «но», активно используются в научном стиле письменной речи, в текстах-рассуждениях. Вот пример такого рассуждения: «Человеческий организм вынослив, но иммунную систему легко разрушить бесконтрольным употреблением антибиотиков. Антибиотики как лекарства имеют много преимуществ, но они вызывают дисбактериоз и оказывают отрицательное влияние на иммунитет».

Синтаксис. Словосочетание. Синтаксические связи слов в словосочетании

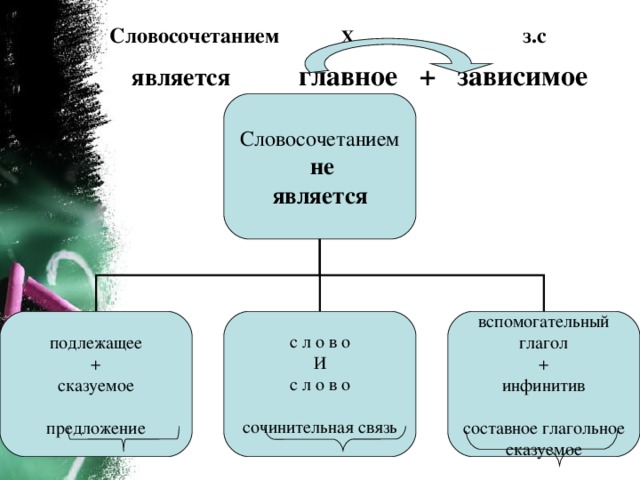

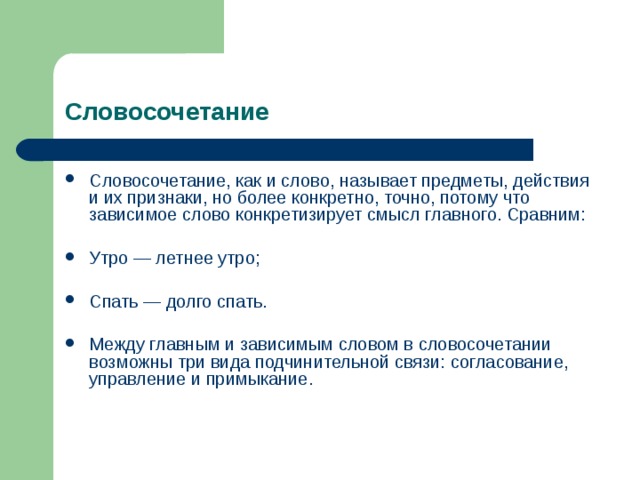

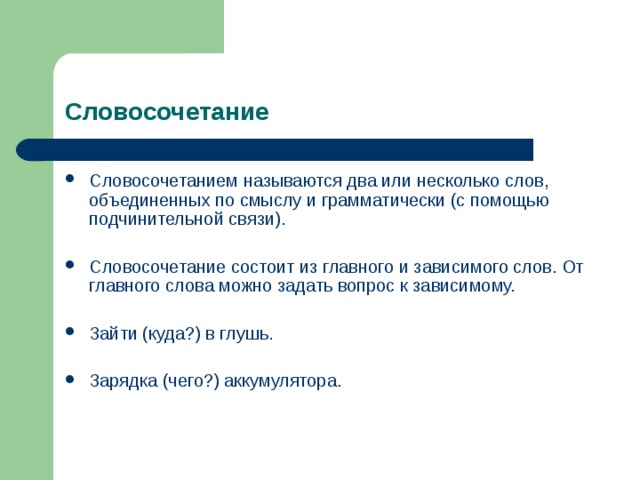

Словосочетание – это соединение самостоятельных слов на основе подчинительной синтаксической связи. Слова в словосочетании связаны по смыслу и грамматически. Примеры: любоваться озером, голубым озером, долго любоваться.

Словосочетание не является самостоятельной синтаксической единицей. Словосочетания не передают законченную мысль, не являются единицей в коммуникации (самостоятельной единицей в общении людей). Это только материал, необходимый для единиц более высокого синтаксического уровня – предложений.

Словосочетание по своему лексико-грамматическому оформлению может быть омонимично предложению. Однако предложениям свойствен целый ряд признаков. Не обладая ими, словосочетание предложением не является. У словосочетания нет цели высказывания, смысловой и интонационной завершённости, грамматической основы.

Словосочетание не содержит законченной мысли и не является единицей общения. Оно, как и слово, выполняет номинативную роль, т. е. роль называния различных компонентов действительности: предметов, действий, признаков, состояний и проч. Но при этом словосочетание выполняет эту роль, выражая более детализированную информацию, чем слово.

Слова в словосочетании неравноправны: одно главное, другое – зависимое. Связь этих неравноправных элементов – это подчинительная синтаксическая связь.

- любоваться (чем?) озером – главное слово

- любоваться озером (каким?) голубым – главное слово озером

- любоваться (как?) долго — главное слово любоваться

В роли главного слова могут выступать слова всех самостоятельных частей речи. Тип словосочетания определяют по характеру главного слова. Выделяются три типа словосочетаний:

- именные

- глагольные

- наречные

- любоваться озером: главное слово – глагол любоваться, значит, словосочетание глагольное

- озером голубым: главное слово – имя существительное озером, значит, словосочетание именное

- любоваться долго: главное слово – глагол любоваться, значит, словосочетание глагольное

- три сына: главное слово – имя числительное три, значит, словосочетание именное

- очень скоро: главное слово – наречие скоро, значит, словосочетание наречное

Схемы словосочетаний

Схемы включают словосочетания с выделенным главным членом, указание частей речи и грамматическую характеристику формы зависимого слова.

- любоваться озером – глагол + существительное в Т.п. без предлога

- озером голубым – существительное + прилагательное в ед.ч., ср. р., Т.п.

- любоваться долго – глагол + наречие

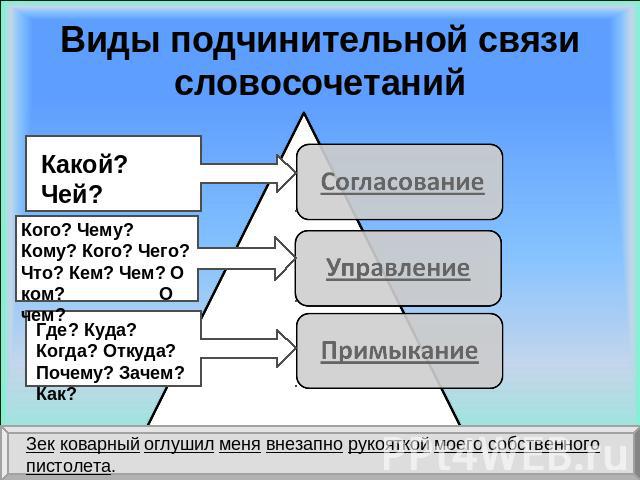

Виды синтаксической связи в словосочетании

В словосочетании слова соединяются на основе синтаксических связей. Синтаксические связи в словосочетании подчинительные.

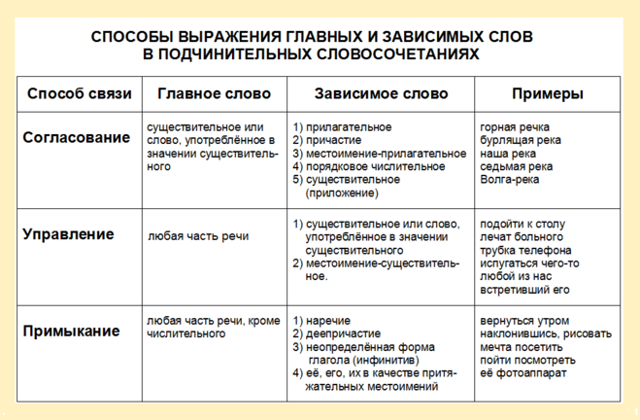

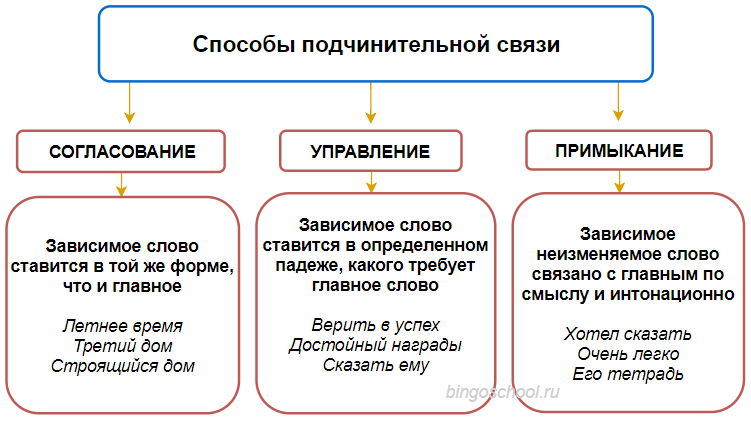

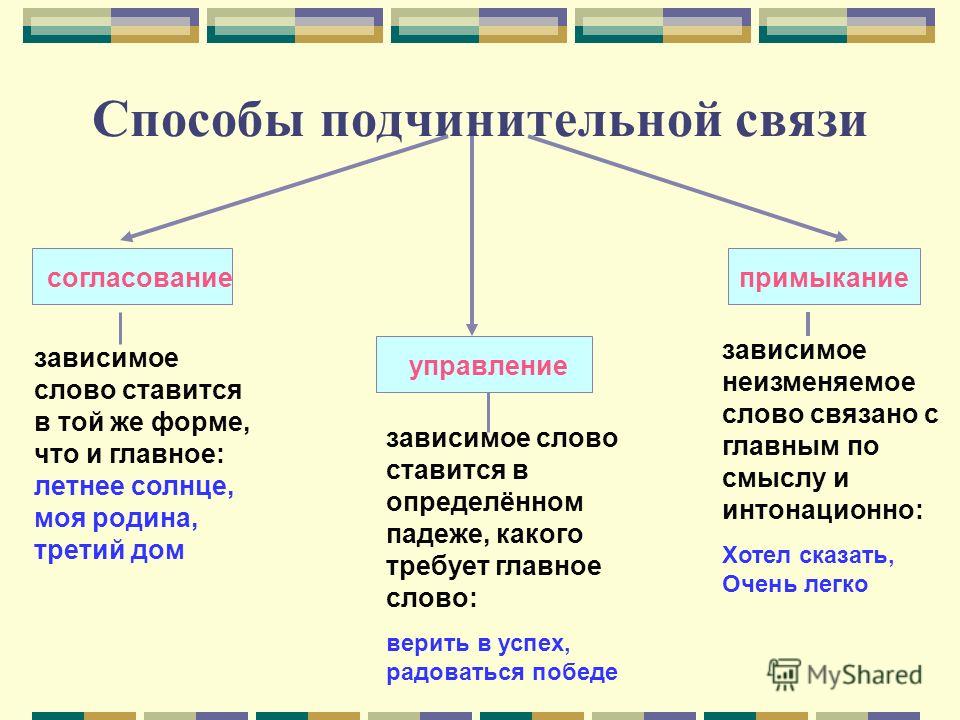

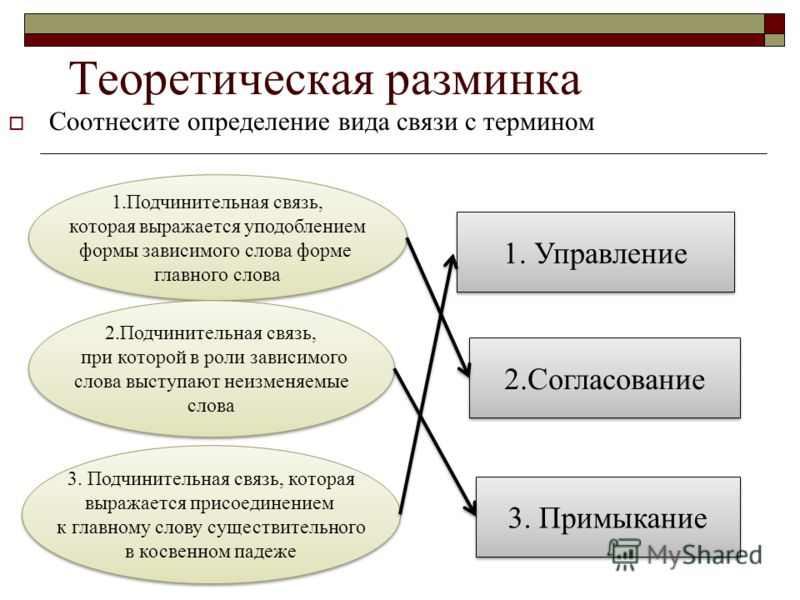

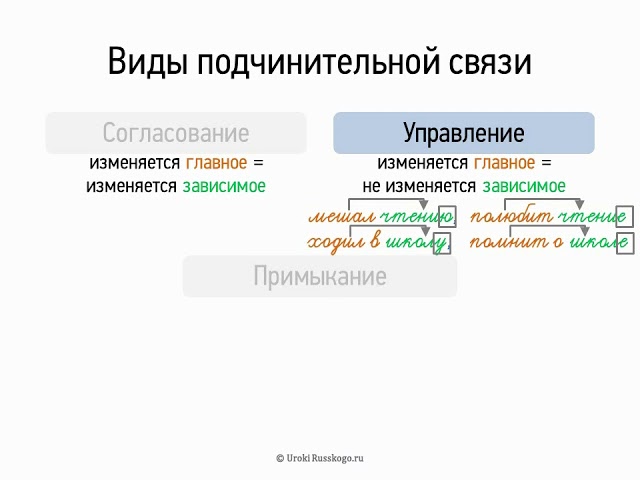

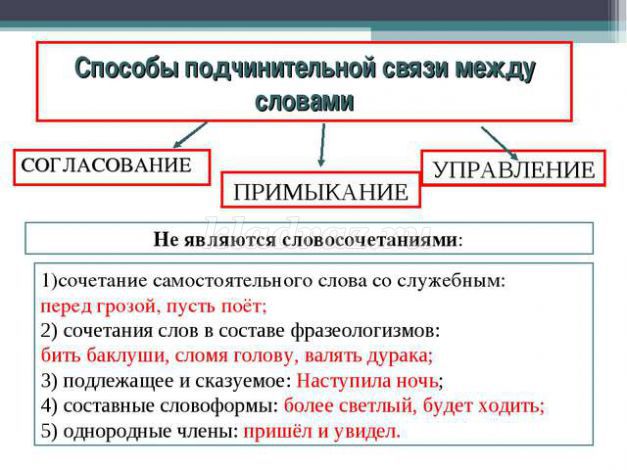

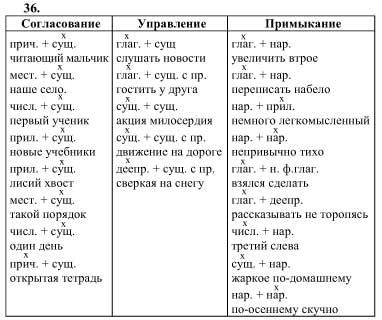

Слова в словосочетании связаны подчинительной синтаксической связью, которая бывает трёх видов:

- согласование

- управление

- примыкание

Примеры:

- озером голубым – согласование,

- любоваться озером – управление,

- любоваться долго – примыкание.

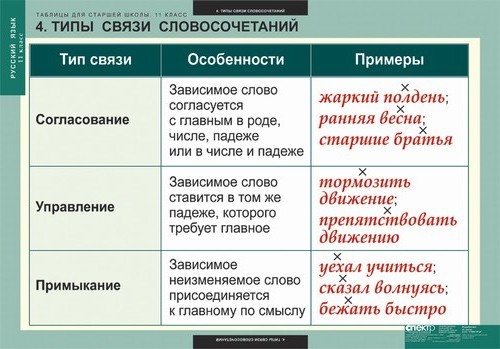

Согласование – это тип синтаксической связи, при которой форма зависимого слова согласуется с формой главного слова в роде, числе и падеже. Это такой вид связи, при котором при изменении формы главного слова меняется форма зависимого. Например: Душистая земляника – зависимое слово душистая стоит в форме ед.ч., ж.р., И.п . Если изменить форму главного слова, то соответственно изменится и форма зависимого слова: душистой земляникой – зависимое слово душистой стоит в форме ед.ч., ж.р., Т.п.

Управление – это тип синтаксической связи, при которой падеж зависимого слова определяется, управляется главным словом. При этом виде связи форма зависимого слова не изменяется при изменении формы главного. Например: Обожаю землянику – зависимое слово землянику стоит в форме В.п. Если изменить форму главного слова, то форма зависимого слова не изменится: обожает землянику, обожал землянику и т.д.

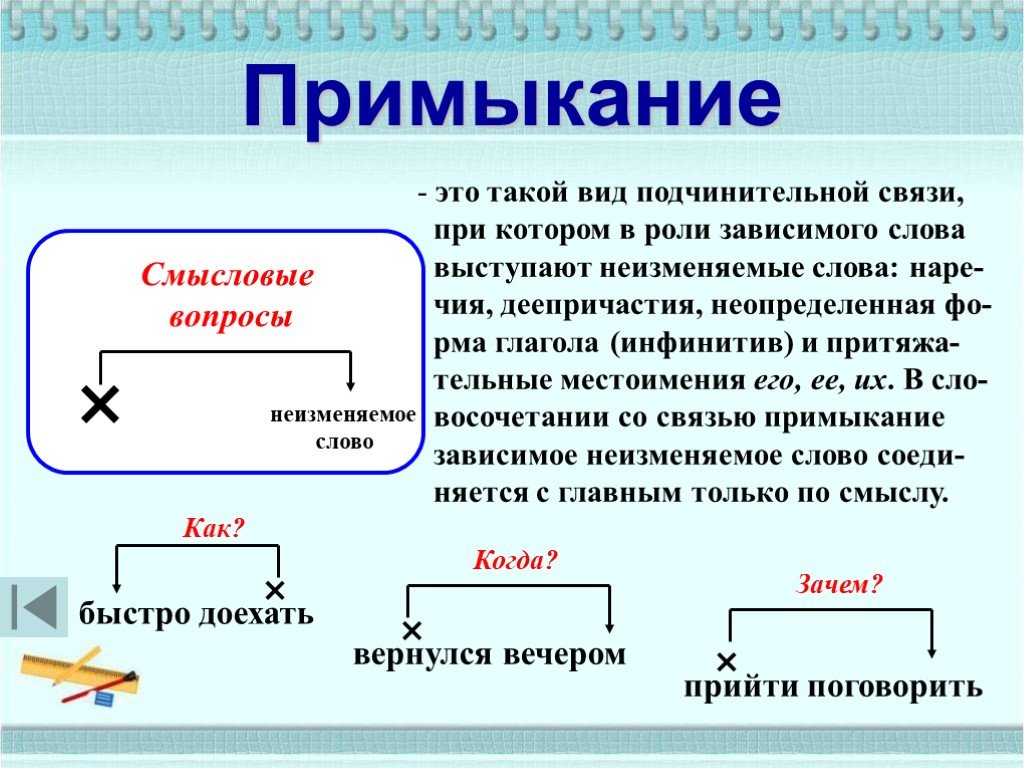

Примыкание – это тип связи по смыслу, зависимое слово неизменяемое и форм не имеет. Например: Громко разговаривать, весело смеяться – зависимые слова – наречия громко, весело. Это неизменяемые слова и форм они не имеют. Примыкание – это синтаксическая связь по смыслу.

Способы подчинительной связи

Способы подчинительной связи следующие:

- Согласование — это вид подчинительной связи, когда зависимое слово принимает грамматические формы главного слова, например: красивая картина.

- Главным словом при согласовании являются имя существительное, субстантивированное прилагательное или причастие (т.е. перешло в разряд существительных), а также местоимение, существительное, например: приподнятое настроение, студенческая столовая.

- Зависимое слово может быть именем прилагательным, местоимением-прилагательным, порядковым числительным или причастием, т.е. такими разрядами слов, в которых категории рода, числа и падежа не являются самостоятельными, например: верное решение, наша встреча.

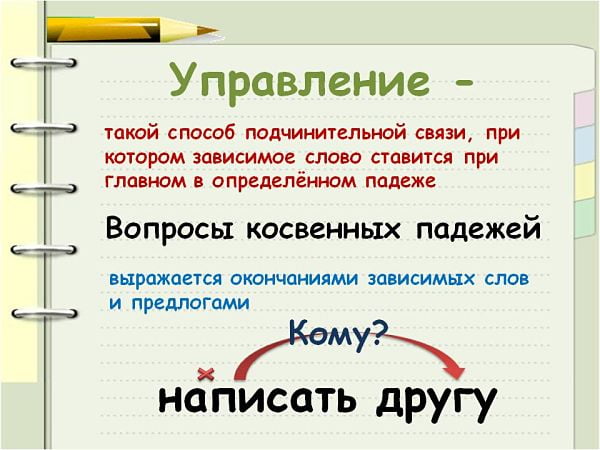

Управление как способ подчинительной связи

Управление — вид подчинительной связи, когда зависимое слово употребляется в том косвенном падеже, требующем главное слово, например: писать книгу, щелкать зубами, советовать другу (кому? дательный.падеж);

Главное слово при управлении может выступать в качестве глагола(радоваться встрече), существительного(любовь к людям), прилагательного(достойный сожаления), наречия(недалеко от города), порядковым числительного(первый в классе).

При управлении зависимым словом всегда выступают имена существительные, местоимения-существительные, субстантивированные прилагательные(покрыть снегом,беседа с рабочими).

Примыкание как способ подчинительной связи

Примыкание — это такой вид синтаксической связи, когда неизменяемое зависимое слово присоединяется к главному по смыслу. Например: Очень мило (как мило? ).

- Примыкают неизменяемые слова: инфинитив, наречие, форма простой сравнительной степени, деепричастие, некоторые неизменяемые прилагательные(приказ наступать, дверь налево, чуть южнее).

- Инфинитив примыкает к глаголу (стараться ответить,приехал погостить), имени существительному (желание помириться), прилагательному(намерен отдохнуть)

- Наречие примыкает к глаголу(читать быстро,есть всухомятку), существительному(яйца всмятку), прилагательному(очень вкусный), другому наречию(слишком холодно).

- Формы сравнительной степени примыкают к глаголу(ответить лучше,бежать быстрее), к существительному(новость поинтереснее, напиток покрепче)

- Деепричастия примыкают к глаголу в случаях, когда в них развивается значение наречия(читать лёжа, спать сидя).

Неизменяемые прилагательные типа беж, мини, макси, хинди, миди, клеш и т.д. примыкают к существительным(язык хинди, часы пик).

Следует различать примыкание и управление

- Её обувь – это примыкание (чье?),

- Увидеть его – управление (кого?).

В разрядах местоимений есть два омонимичных разряда. Личное местоимение отвечает на вопросы косвенных падежей, и оно участвует в подчинительной связи – это управление, а притяжательное участвует в примыкании.

- Бежать в магазин – управление,

- Пойти сюда – примыкание.

Важно различать предложно-падежную форму и наречие, т.к могут быть одинаковые вопросы! Если между главным и зависимым словом стоит предлог, то это управление

↑ Присоединительная связь

Присоединительная связь. Прогнозируя высказывание, мы заранее конструируем синтаксическую форму, в которой уложилась бы наша мысль. Если мысль поспевает за произнесением, то речь течет плавно. Но если мы хотим что-то попутно добавить, присоединить к сказанному, возникает некоторый синтаксический сбой.

Многие устные высказывания, не составляющие связной монологической речи, легко «сбиваются с пути» и представляют собой цепочку присоединений: Позвони мне вечерком. Попозже. После девяти. Стоящие за точкой фразы не самостоятельны по смыслу и являются «оторвавшимися» членами того же самого предложения.

Письменные тексты также демонстрируют примеры подобного сбоя. Рассмотрим пример из Достоевского, признанного мастера передачи эмоциональной, сбивчивой речи:

Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? (Дост.).

Частное, казалось бы, замечание (липы не понравились) вызвало попутный комментарий (берлинец пожертвует всем), требующий, по мнению автора, иронического уточнения (даже конституцией), а оно, в свою очередь, рождает дополнительное соображение.

Цепочки присоединительных конструкций создают тот неповторимый синтаксический строй, который противостоит академически логичному развертыванию речи и позволяет предельно актуализировать присоединяемый компонент.

Итак, пять видов синтаксической связи — подчинительная, сочинительная, предикативная, полупредикативная, присоединительная — формируют многообразие синтаксических структур.

Русский язык / Синтаксис

- adminn

Определение подчинения

В русском языке слова не соединяются абы как. Они всегда используются для выражения мыслей — своеобразного продукта мышления. Правильные мысли всегда выдержаны в строгости и служат адекватным отражением объективной реальности или собственных чувств.

Но чтобы мысль была не только верной, но и понятной окружающим, всегда следует соблюдать правила русского языка. Иначе человек прослывет неграмотным и останется непонятым другими людьми.

Чтобы что-то сделать, необходимо наличие всех элементов, без которых действие невозможно. Например, если художник пишет картину, он использует кисти, краски, холст. Рассмотрим несколько мыслей, которые выражены по всем правилам русского языка:

- Художник пишет картину.

- Художник пишет красками.

- Художник пишет на холсте.

Первое и второе слова в этом предложении равнозначны. Это подлежащее и сказуемое — грамматическая основа. Но вот третье слово напрямую зависит от сказуемого. Оно имеет смысл только потому, что существует сказуемое, и лишь уточняет действие художника, показывает процесс написания картины с какой-то определенной стороны. Это и есть подчинительная связь.

Подчинительная связь существует в сложном предложении между главной и зависимой частью. Подчинительная связь в сложном предложении выражается с помощью союзов и союзных слов.

Простые предложения могут объединяться интонационно и по смыслу в одно предложение, которое является сложным. Понаблюдаем:

- Наступило утро. Взошло умытое росой солнце. Лучи солнца тронули верхушки деревьев.

- Наступило утро, и взошло умытое росой солнце, лучи которого тронули верхушки деревьев.

Сложным называется предложение, в котором имеются две и более грамматические основы, объединенные друг с другом смысловой целостью и интонационной законченностью.

В составе сложного предложения простые предложения могут быть синтаксически неравноправными. Одно из предложений является главным, а второе или несколько предложений — подчиненным ему.

Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары (К. Паустовский).

В приведенном примере главным является предложение: «небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света». К нему с помощью подчинительного союза «чтобы» присоединяется зависимое предложение: «мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары».

Часть СПП, по смыслу и синтаксически зависимая от другой, подчиняющей части, и имеющая подчинительный союз или союзное слово, называется придаточным предложением. Часть сложного предложения, подчиняющая себе придаточную и не имеющая в своем составе подчинительного союза (союзного слова), является главным предложением.

Таким образом, сложноподчиненным называется союзное предложение, в котором существует подчинительная связь между синтаксически неравноправными простыми предложениями.

Тонкости пунктуации

Не менее важно знать, какие знаки препинания должны ставиться в ССП и СПП, ведь части обязательно соединяются союзом – служебной частью речи, которая не склоняется, не спрягается и соединяет однородные члены или простые предложения в составе сложного. Именно союз помогает понять, какой тип связи используется в предложении

Сочинительная и подчинительная связь в предложениях предполагает употребление одноименных союзов. При этом любой из них обязательно выделяется запятой на бумаге, а при чтении – интонационной паузой.

Сочинительная и подчинительная связь в предложениях предполагает употребление одноименных союзов. При этом любой из них обязательно выделяется запятой на бумаге, а при чтении – интонационной паузой.

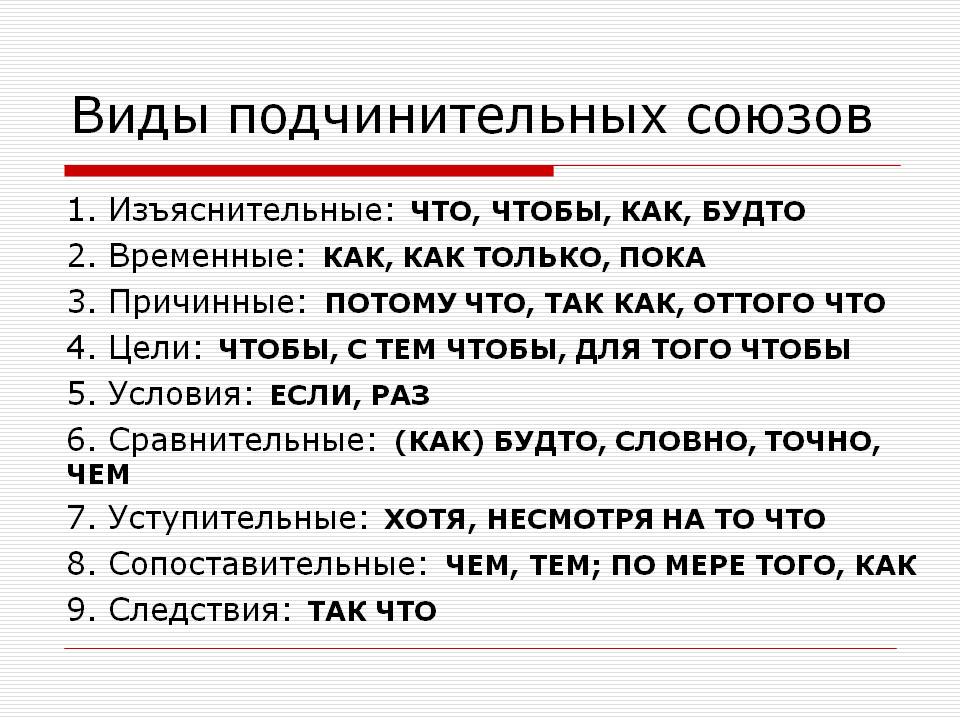

К подчинительным союзам относят: что, как, чтобы, едва, лишь, когда, где, откуда, столько, до какой степени, как будто, словно, потому что, если, несмотря на то, хотя и др.

Сочинительная связь в предложении и словосочетании определяет употребление союзов: и, да, не только, также, но и, тоже, как …, так и, или, либо, то, зато, однако, тоже, также, то есть и пр.

Но предложения бывают и бессоюзными, в таком случае его части разделяются не только запятой («Солнце взошло, петухи привычно затянули утренние песни»), но и другими знаками препинания:

- двоеточием: «Я говорил тебе: опаздывать нельзя!»

- точкой с запятой: «На небе зажглись звезды, наполнив ночь светом, почувствовав ночь, вдалеке завыл волк на высоком холме, рядом на дереве закричала ночная птица».

- тире: «На улице льет как из ведра выйти погулять невозможно».

Бессоюзное сложное предложение

Главное отличие — части связаны лишь по смыслу и интонационно. Поэтому на первый план выступают складывающиеся между ними отношения. Именно они влияют на постановку знаков препинания: запятой, тире, двоеточия, точки с запятой.

Виды бессоюзных сложных предложений

- Части равноправны, порядок их расположения свободный. Слева от дороги росли высокие деревья,

справа тянулся неглубокий овраг.

- Части неравноправны, вторая:

- раскрывает содержание 1-й (Эти звуки вызывало беспокойство: (= а именно) в углу кто-то настойчиво шуршал

); - дополняет 1-юю (Я вгляделся в даль: там показалась чья-то фигура

); - указывает на причину (Света засмеялась: (= так как) лицо соседа было измазано грязью

).

3. Между частями контрастные отношения. Это проявляется в том, что:

- первая указывает на время или условие (Опаздываю на пять минут —

уже никого нет

); - во второй неожиданный результат (Федор только разогнался —

соперник сразу остался в хвосте

); противопоставление (Боль становится невыносимой —

ты терпи

); сравнение (Посмотрит исподлобья —

Елену тут же огнем обожжет

).

Особенности пунктуации

Две части подчинительного предложения

Две части подчинительного предложения

соединяются между собой подчинительными союзами. Части сочинительного типа, в свою очередь, соединяются между собой сочинительным союзами. Союз — это небольшая частица, которая визуально напоминает предлог, но выполняет совсем другую функцию: соединяет

или два предложения, которые находятся внутри одного.

Как в сложноподчиненных, так и в сложносочиненных предложениях, перед союзами должна обязательно стоять запятая

. Во время чтения вслух перед этой запятой нужно делать паузу. Пропуск запятой перед союзами с использованием сочинительной и подчинительной связи считается грубой синтаксической ошибкой. Однако, учащиеся начальной и даже средней школы часто допускают такие ошибки в диктантах, в самостоятельных и проверочных работах по русскому языку, в сочинениях и письменных работах по литературе. В связи с этим в школьную программу изучения русского языка входит отдельный раздел, посвященный отработке правил пунктуации.

В сложных бессоюзных предложениях

для связи двух частей можно использовать не только запятую, но и другие знаки препинания, например:

- «Солнце взошло, птицы проснулись с обычной утренней песней».

- «Я предупреждал тебя: играть с огнем очень опасно!».

- «Зажглась полная луна, озарив землю своим сиянием; почувствовав приближение ночи, завыл волк в дальнем лесу; где-то вдалеке, на дереве, заухал филин».

Сложные предложения помогают сделать письменную и устную речь особенно выразительной. Они активно используются в текстах различного содержания. Грамотное написание их с соблюдением всех пунктуационных правил свидетельствует о том, что человек хорошо знает русский язык и умеет четко излагать свои мысли в письменном виде. Пренебрежение существующими правилами пунктуации

, напротив, говорит о низком уровне речевой культуры человека

Учителя русского языка и литературы должны обращать особое внимание на правильное написание сложных предложений при проверке письменных работ учащихся