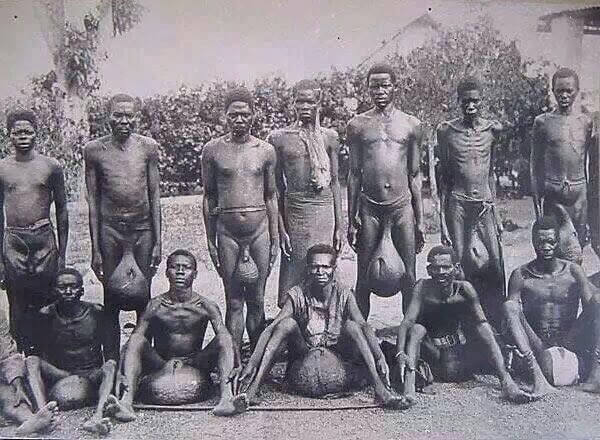

Критика понятия «племя» в африканистике

Одним из дискуссионных вопросов в современной африканистике является применимость понятия «племя» к этническим объединениям Тропической и Южной Африки. Во многом это связано с развитием социальной антропологии и исторической науки в независимых странах Африки во второй половине XX в. Для нового поколения африканских исследователей слово «племя» ассоциируется прежде всего с колониальной эпохой и навязыванием африканцам представлений о неразвитости и изначальном варварстве африканских обществ. Восточноафриканский исследователь Окот п’Битек писал по этому поводу:

Однако критическое отношение к правомерности применения понятия «племя» к африканским реалиям свойственно не только африканским учёным, но и современным западным и российским исследователям. Например, И. Копытов, профессор антропологии университета Пенсильвании, отмечает, что понятие племя обретает своё современное значение в XIX в., оно стало частью эволюционной модели, по которой современная Европа строила историю человечества: «Быть племенем означало пребывать на определённой стадии социальной эволюции; отсюда линия велась к более высоким формам организации, таким, как народы, нации и государства. Эта модель использовалась для обоснования притязаний европейского национализма, процветавшего в XIX в., и подведения под него историко-этнологической базы»

Отечественный африканист А. С. Балезин также выступает за отказ от употребления термина «племя» в отношении этносоциальной организации африканских народов. По его мнению, главными надобщинными структурами в Африке в доколониальный период являлись «конический клан» (или «рэмидж» клан) и вождество.

Однако консенсус среди отечественных и зарубежных африканистов по данной проблеме до сих пор не достигнут. В научных работах наряду с термином вождество продолжает также достаточно широко использоваться термин племя. О том, что дискуссия по данному вопросу ещё не закрыта свидетельствует выход в свет в 1991 году книги ленинградского/санкт-петербургского африканиста Н. М. Гиренко «Социология племени. Становление социологической теории и основные компоненты социальной динамики» и её переиздание в 2004 году.

Разграничение с понятиями «народ» и «государство»

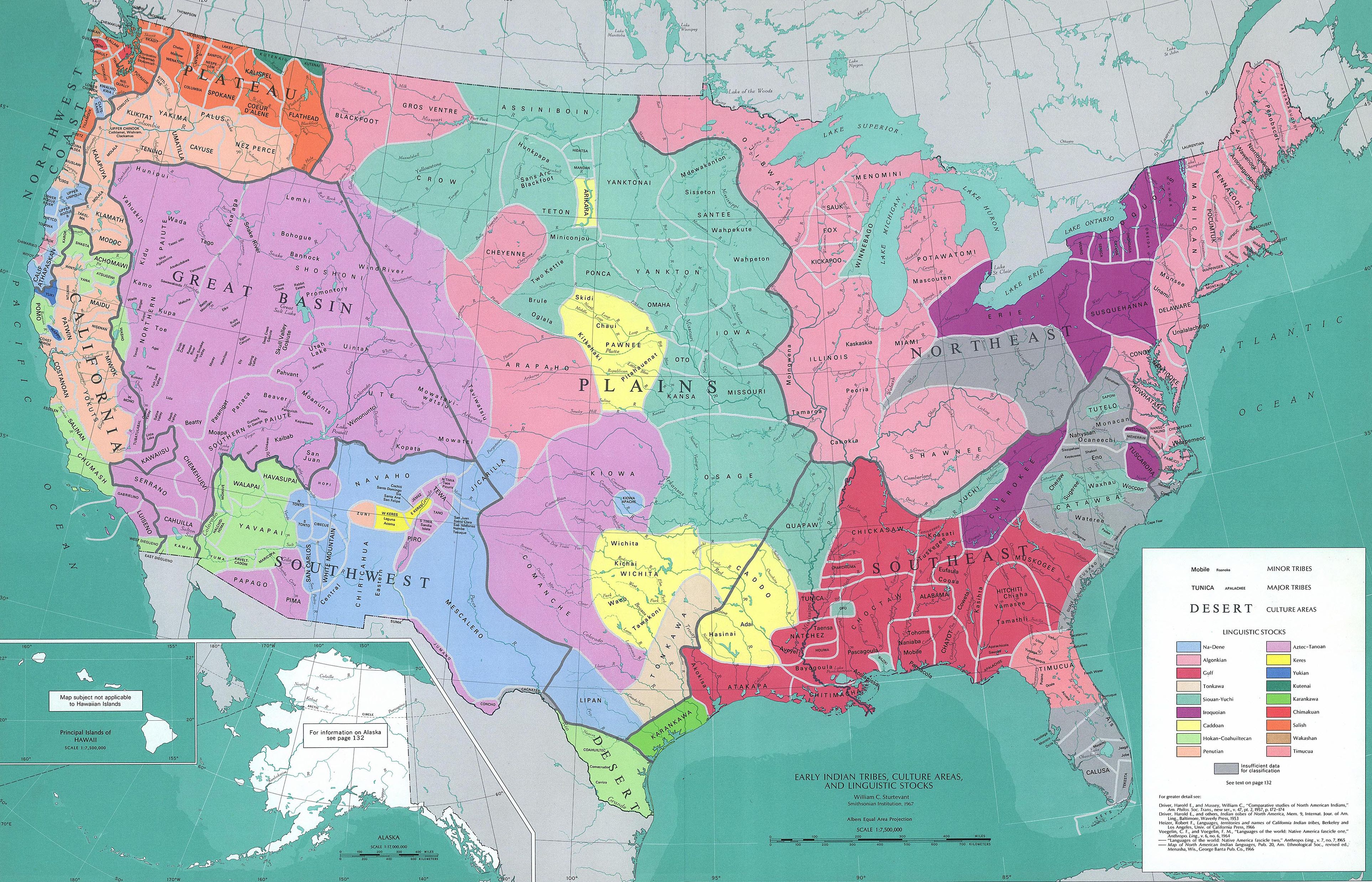

Точное разграничение между понятиями «племя» и «народ» проблематично, так как границы часто размыты. Племя может быть составной частью народа, а может быть и его предварительной стадией. Потомки племени американских ирокезов рассматривают себя сегодня как народ и как нация.

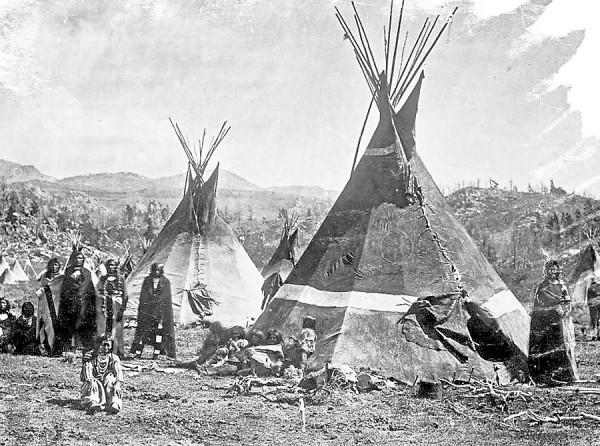

Отличительным критерием между племенами и государствами часто является наличие регулярного войска. Племенные общины, существующие даже в наши дни в отдалённых и малоосвоенных регионах Земли, рассматриваются многими как начальная форма политического образования. Эту точку зрения разделяли и эволюционисты — Льюис Генри Морган и Фридрих Энгельс. По их мнению, существует естественная цепочка развития политических единиц от рода к фратрии(не всегда), от фратрии(рода) к племени, от племени к союзу племен(не всегда), от союза племен(племени) к государству.

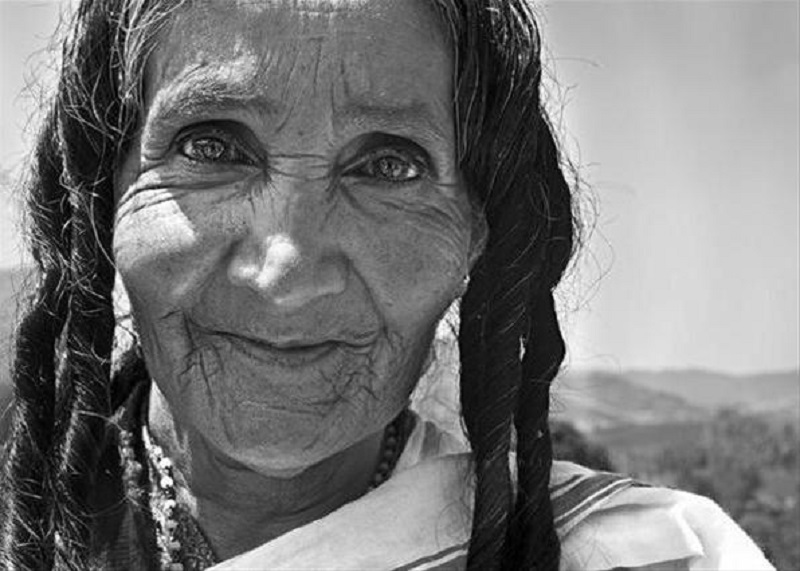

Где живут дикие племена

В 2013 году научный журнал New Scientist подсчитал, что в мире насчитывается более 100 неконтактных народов, которые были обнаружены с воздуха или в ходе этнографических экспедиций. В последнее время ученые редко описывают новые племена: большинство из них уже обнаружено, и на Земле почти нет неизведанных мест, где они могли бы существовать.

Большинство племен выявили в труднодоступных районах Южной Америки, Центральной Африки, Новой Гвинеи, а также на Андаманских островах, принадлежащих Индии. Точное количество племен, которые не поддерживают контакты с внешним миром, на сегодня не установлено. Причиной тому их нежелание вливаться в цивилизацию и контактировать с современными людьми.

Максимальное количество изолированных племен насчитывается в Бразилии — здесь было найдено 77 несвязанных племен с помощью аэрофотосъемок и их контактов с соседними группами коренных народов. Предполагается, что в Перу насчитывается около 15 неконтактных племен, но эта цифра до сих пор неточная.

На границе Перу, Бразилии и Боливии — в джунглях Амазонки — находится самая высокая концентрация неконтактных племен на Земле. К ним относятся исконахуа, мацигенка, мацес, машко-пиро, мастанахуа, мурунахуа (или читонахуа), нанти, сапанава и науа, и многие другие, чьи названия до сих пор неизвестны исследователям. Они не знают и не придерживаются границ, пересекая их во время своих кочевых маршрутов. О них мало что известно, кроме того, что они отказались от контактов в результате насилия и болезней, принесенных пришельцами из цивилизации.

Еще несколько племен живет в других южноамериканских странах — Эквадоре, Боливии, Парагвае. По состоянию на 2006 год в Боливии было подтверждено присутствие пяти неконтактных племен, и, по слухам, считается, что существует еще три, которые вообще не выходят на связь с другими людьми.

Некоторые из племен обитают в густых джунглях в высокогорье Новой Гвинеи в Юго-Восточной Азии. Уточнить достоверное количество племен довольно сложно из-за обширных горных цепей, которые являются препятствием для сухопутных пришельцев. К тому же правительство Индонезии не допускает туда журналистов и сотрудников правозащитных организаций. На Андаманских островах, которые расположены между Индией и Малайским полуостровом, живут самые обособленные племена — джарава и сентинельцы.

Когда было обнаружено племя джарава, на острова стали приезжать туристы, а также браконьеры, что приводило к вспышкам заболеваний и эксплуатации племени. Именно поэтому они стали избегать контакта с чужаками.

Сентинельцы вообще не подпускают чужаков и ведут себя очень агрессивно. Два рыбака, выброшенные на берег острова, были убиты местными жителями. Правительство Индии много лет пытается наладить с ними контакт, но безуспешные попытки закончились ничем, и их оставили в покое. Сентинельцы успешно спрятались от первой антропологической миссии 1967 года и отпугнули пришлых ученых градом стрел в 1970 и 1973 годах.

В 1974 году режиссер National Geographic был ранен стрелой в ногу. Осознавая финансовые потери от невозможности навести контакт с местными жителями, индийское правительство наконец сдалось, объявив остров запретной зоной.

Межплеменные группы

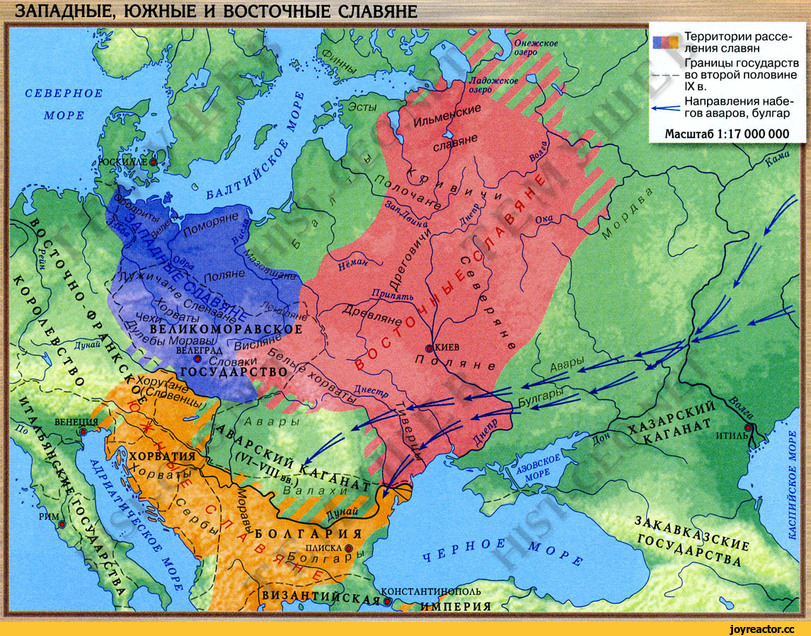

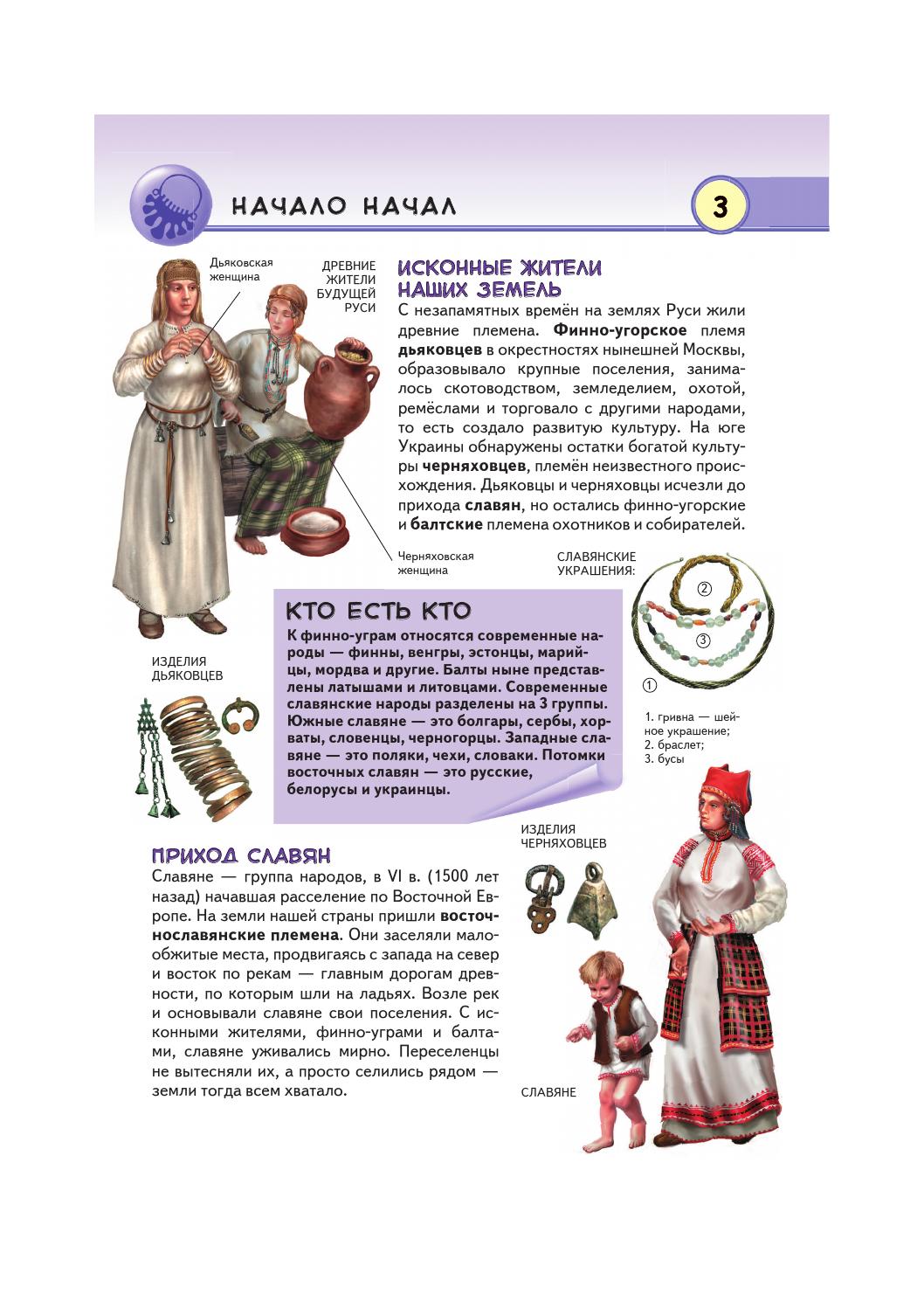

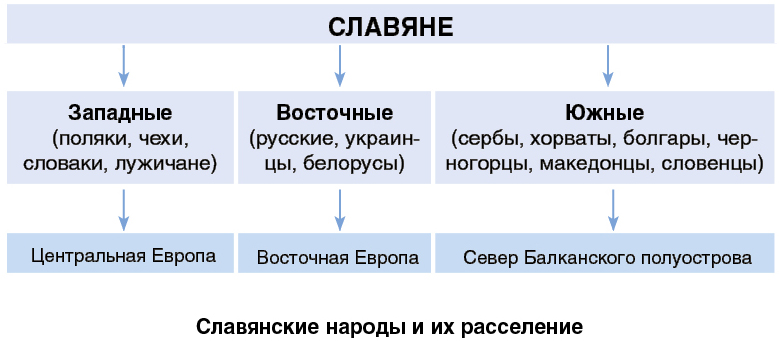

Раз уж мы коснулись славян, то на их примере рассмотрим образование мощных племенных группировок, последней ступени на пути к созданию государственности. Основным письменным источником по истории того периода является «Повесть временных лет».

Согласно сведениям, приведенным в этом свидетельстве, славянских племен и их объединений существовало порядка 15. Небольшая общность входила в более крупное племя. Какое же из них было самым развитым в экономическом и политическом отношении? Летопись говорит, что это поляне, жившие на равнинах в районе современного города Киева.

Другим племенным объединением, стоявшим близко по уровню развития к полянам, были ильменские словене. Эти две межплеменные группировки, состоявшие из близкородственных групп, и задавали тон дальнейшего развития всего восточного славянства. Тождественные процессы происходили и в других племенах. Наиболее сильные этнические единицы и развитые включали в свой состав менее влиятельных соседей, образуя межплеменной союз.

Значение слова Племя по словарю Ушакова:

ПЛЕМЯ р. и д. племени, племенем, племени, мн. племена, племён (племян устар.), племенам, ср. 1. В доклассовом обществе — совокупность людей, обычно сходных по физическому типу, объединенных (в той или иной форме) родовыми отношениями, общим языком и территорией. Первобытные племена. Древние славянские племена. Абиссинские племена. 2. Народ, национальность. Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний. Пушкин. Уже давно между собою враждуют эти племена. Пушкин о Польше и России времен польских королей и русских царей). 3. только ед. Происхождение (книжн. устар.). Царь Борис Годунов татарского племени. 4. род, семья (устар.). Племя Пожарских вымерло. Даль. 5. Поколение, современники (ритор.). Сталинское племя. Шагай вперед, комсомольское племя. Песня. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя. Лермонтов. что же подвиги, что слава наших дней, что наше ветреное племя! Баратынский. 6. Вид, род, семейство каких-н. животных (шутл.). Куда ни взглянешь — птичье племя! Некрасов. 7. только ед. род, группа, категория людей, объединенных чем-н., какими-н. общими качествами (разг. шутл. или бран. презрит.). Тише ты, гайдучье племя! Пушкин. На племя (спец.) — для получения приплода той же породы. Оставить быка на племя. без роду, без племени — см. род.

В словаре Ожегова

ПЛЕМЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. 1. Этническая и социальная общность людей, связанных родовыми отношениями, территорией, культурой, языком и самоназванием. Первобытные племена. Союз племен. Кочевые племена. 2. перен. Народ, народность (во 2 знач.) (устар. и высок.). 3. ед; перен. Люди, поколение людей (высок.). Молодое п. || прил. племенной, -ая, -ое (к 1 знач.). П. союз. П. язык. Племенное родство. П. быт.

Критика понятия «племя» в африканистике

Одним из дискуссионных вопросов в современной африканистике является применимость понятия «племя» к этническим объединениям Тропической и Южной Африки. Во многом это связано с развитием социальной антропологии и исторической науки в независимых странах Африки во второй половине XX в. Для нового поколения африканских исследователей слово «племя» ассоциируется прежде всего с колониальной эпохой и навязыванием африканцам представлений о неразвитости и изначальном варварстве африканских обществ. Восточноафриканский исследователь Окот п’Битек писал по этому поводу:

Однако критическое отношение к правомерности применения понятия «племя» к африканским реалиям свойственно не только африканским учёным, но и современным западным и российским исследователям. Например, И. Копытов, профессор антропологии университета Пенсильвании, отмечает, что понятие племя обретает своё современное значение в XIX в., оно стало частью эволюционной модели, по которой современная Европа строила историю человечества: «Быть племенем означало пребывать на определённой стадии социальной эволюции; отсюда линия велась к более высоким формам организации, таким, как народы, нации и государства. Эта модель использовалась для обоснования притязаний европейского национализма, процветавшего в XIX в., и подведения под него историко-этнологической базы»

Отечественный африканист А. С. Балезин также выступает за отказ от употребления термина «племя» в отношении этносоциальной организации африканских народов. По его мнению, главными надобщинными структурами в Африке в доколониальный период являлись «конический клан» (или «рэмидж» клан) и вождество.

Однако консенсус среди отечественных и зарубежных африканистов по данной проблеме до сих пор не достигнут. В научных работах наряду с термином вождество продолжает также достаточно широко использоваться термин племя. О том, что дискуссия по данному вопросу ещё не закрыта свидетельствует выход в свет в 1991 году книги ленинградского/санкт-петербургского африканиста Н. М. Гиренко «Социология племени. Становление социологической теории и основные компоненты социальной динамики» и её переиздание в 2004 году.

В словаре Д.Н. Ушакова

ПЛЕ́МЯ, род. и дат. племени, племенем, племени, мн. племена, племён (племян ·устар.), племенам, ср.1. В доклассовом обществе — совокупность людей, обычно сходных по физическому типу, объединенных (в той или иной форме) родовыми отношениями, общим языком и территорией. Первобытные племена. Древние славянские племена. Абиссинские племена.2. Народ, национальность. «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний.» Пушкин. «Уже давно между собою враждуют эти племена.» Пушкин (о Польше и России времен польских королей и русских царей).3. только ед. Происхождение (·книж. ·устар. ). Царь Борис Годунов татарского племени.4. Род, семья (·устар. ). «Племя Пожарских вымерло.» Даль.5. Поколение, современники (·ритор. ). Сталинское племя. «Шагай вперед, комсомольское племя.» ·песня. «Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя.» Лермонтов. «Что же подвиги, что слава наших дней, что наше ветреное племя!» Баратынский.6. Вид, род, семейство каких-нибудь животных (·шутл. ). «Куда ни взглянешь — птичье племя!» Некрасов.7. только ед. Род, группа, категория людей, объединенных чем-нибудь, какими-нибудь общими качествами (·разг. ·шутл. или ·бран. ·презр. ). «Тише ты, гайдучье племя!» Пушкин.• На племя (спец.) — для получения приплода той же породы. Оставить быка на племя. Без роду, без племени — см. род.

Определения понятия

Так же как и у понятия народ, существуют два основных определения, что такое племя. По одному из них племя определяется общими чертами, свойственными всем членам племени и объективно отличаемыми: язык, религия, происхождение, обычаи и традиции.

По другому определению считается, что сама по себе «вера» в общую связь уже является достаточным критерием. Как показывают этнографические исследования, генеалогия у племён, не знающих письменности, весьма гибка и довольно быстро приспосабливается к политическим обстоятельствам. По этому определению племена являются прежде всего политическими союзами. Как пример приводятся объединения во время Великого переселения народов групп различного происхождения в племена. Центром кристаллизации нередко являлся один-единственный предводитель или его потомки, считавшийся позже родоначальником всего племени. Охотно использовалась и вера в происхождение от какого-либо божества, так, например, считали германские племена алеманнов и лангобардов. Зачастую племена располагали легендой собственного этногенеза, повествующей, как и почему возник их племенной союз и как сложились признаки, отличающие их от иных племён. Нередко существовали и легенды, как собственное племя, ведомое божеством, попало на свою землю.

Примечания

- Коротаев А. В. Политическая организация сабейского культурного ареала во II—III вв.н. э.: к соотношению племени и государства // Племя и государство в Африке./ Ред. В. А. Попов. — М.: Институт Африки АН СССР, 1991. — С. 101—119.

- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 97-99.

- Коротаев А. В. «Апология трайбализма»: Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. — 1995. — № 4. — С. 68-86.

- Копытов И. Процесс этногенеза в Юго-Западном Конго-Заире: возникновение этноса суку // Ethnologica Africana. Памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. — М., 2002. — С. 239.

- Балезин А. С. Тропическая и Южная Африка в Новое и Новейшее время: люди, проблемы, события: учебное пособие. — М., 2008. — С. 51-52

Наиболее крупная племенная общность

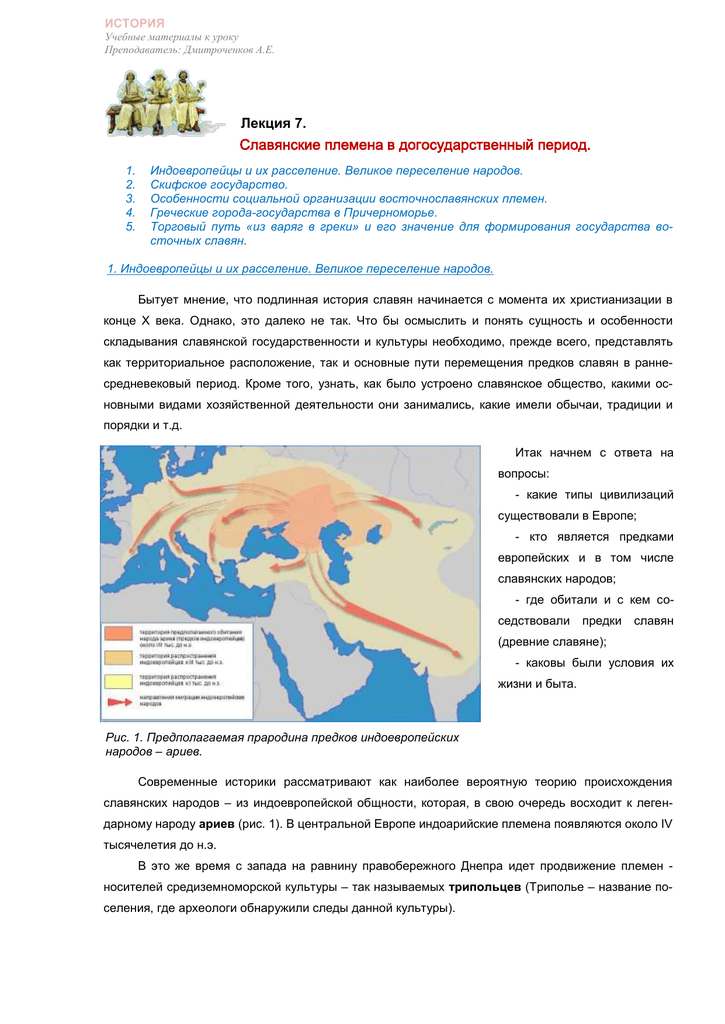

Индоевропейцы, как видно из названия, заняли обширные территории Евразии. Считается, что прародиной племен этой группы является регион Юго-Восточной и Центральной Европы. Хозяйственная жизнь племен этой общности была представлена земледелием и скотоводством, ближе к третьему тысячелетию большого уровня развития достигает металлургия.

Растущая численность индоевропейских племен приводит к их расселению, часть последовала на запад и юг, другая двинулась на восток и север континента. Заняв всю Европу, индоевропейцы не остановились и устремились далее на восток, вплоть до Урала, на южном направлении крайней точкой распространения этого объединения становится территория современной Индии.

В ходе этих глобальных миграционных движений единство группы стало распадаться. Происходит это в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Именно из этой среды выделяются древние племена славян, хотя на этом этапе их можно обозначить как праславяне.

Определения понятия

Так же как и у понятия народ, существуют два основных определения, что такое племя. По одному из них племя определяется общими чертами, свойственными всем членам племени и объективно отличаемыми: язык, религия, происхождение, обычаи и традиции.

По другому определению считается, что сама по себе «вера» в общую связь уже является достаточным критерием. Как показывают этнографические исследования, генеалогия у племён, не знающих письменности, весьма гибка и довольно быстро приспосабливается к политическим обстоятельствам. По этому определению племена являются прежде всего политическими союзами. Как пример приводятся объединения во время Великого переселения народов групп различного происхождения в племена. Центром кристаллизации нередко являлся один-единственный предводитель или его потомки, считавшийся позже родоначальником всего племени. Охотно использовалась и вера в происхождение от какого-либо божества, так, например, считали германские племена алеманнов и лангобардов. Зачастую племена располагали легендой собственного этногенеза, повествующей, как и почему возник их племенной союз и как сложились признаки, отличающие их от иных племён. Нередко существовали и легенды, как собственное племя, ведомое божеством, попало на свою землю.

Разграничение с понятиями «народ» и «государство»

Точное разграничение между понятиями «племя» и «народ» проблематично, так как границы часто размыты. Племя может быть составной частью народа, а может быть и его предварительной стадией. Потомки племени американских ирокезов рассматривают себя сегодня как народ и как нация.

Отличительным критерием между племенами и государствами часто является наличие регулярного войска. Племенные общины, существующие даже в наши дни в отдалённых и малоосвоенных регионах Земли, рассматриваются многими как начальная форма политического образования. Эту точку зрения разделяли и эволюционисты — Льюис Генри Морган и Фридрих Энгельс. По их мнению, существует естественная цепочка развития политических единиц от рода к фратрии(не всегда), от фратрии(рода) к племени, от племени к союзу племен(не всегда), от союза племен(племени) к государству.

Разграничение с понятиями «народ» и «государство»

Точное разграничение между понятиями «племя» и «народ» проблематично, так как границы часто размыты. Племя может быть составной частью народа, а может быть и его предварительной стадией. Потомки племени американских ирокезов рассматривают себя сегодня как народ и как нация.

Отличительным критерием между племенами и государствами часто является наличие регулярного войска. Племенные общины, существующие даже в наши дни в отдалённых и малоосвоенных регионах Земли, рассматриваются многими как начальная форма политического образования. Эту точку зрения разделяли и эволюционисты — Льюис Генри Морган и Фридрих Энгельс. По их мнению, существует естественная цепочка развития политических единиц от рода к фратрии(не всегда), от фратрии(рода) к племени, от племени к союзу племен(не всегда), от союза племен(племени) к государству.

В словаре Даля

ср. (плод) в обширном значении: вид животных. Вся племена

земная. Племя человеческое, все люди. | Колено, поколенье, род,

потомство. Племя Пожарских вымерло и угасло. | Приплод. | Народ, язык,

совокупность местных уроженцев. Он английского, русского, немецкого

племени, родители, либо предки оттуда родом. | Видоизмененье, отродье,

порода, раса. Лошадь названье родовое: конь, осел, зебра, кулан; конь,

видовое; аргамак, обвинка, казанка, битюк: племенные. Вид всегда

одинаков, один, а порода, племя перерождается; оно образовалось из вида,

под особыми условиями климата, пищи, ухода; главных племен человеческих

считают пять: белое (Кавказ или Европа), желтое (Китай, Азия), красное

(Америка), бурое (Полинезия), черное (Африка). У него ни роду, ни

племени, никакого родства. Покинуть скотину, птицу на племя, на приплод.

Хамово племя, бранное, холоп. Удался, ни в род, ни в племя. Двенадцать

племен израильских. Окаянное племище! Дрянное племишко кур. Это дорогое

племячко. Какого роду-племени? От худого семени не жди доброго племени.

Что род, то племя. Пало теля, так миновалося племя! Не всех коли: хоть

одного на племя пусти! (говор, хвастуну) Знает Бог, кого на племя

пустить. Род да племя близки, а свой рот ближе. Племянный, племенной

скот, не рабочий, не на убой, а на племя, на приплод, на завод.

Племястый, племенистый скот, птица, доброго племени, породистый.

Племиться, множиться, размножаться, плодиться. Лошак не племится.

Племени(с)тый род, в коем много племен или колен. Племенистый семьянин,

большесемейный. Племенитость, сост. по прилаг. Племе(но)начальник,

старшина наличного племени, или же предок поколенья, рода. Племяш м.

вост. родич, свой, родня, родной, родственник, сродник, сродственник;

иногда | родич, соплеменник, земляк, одноземец, или | племянник, -ненка,

-ница, братан, братанок, братанчищ (или сын брата), сестрин, сестренок,

сестрич, сестренич, сестричищ, у Нестора нетий (сын сестры), братанка

(дочь брата), сестреница, сестрична (дочь сестры). | Стар. сродник

вообще, боковой. Божий племянничек,кому все блага даются даром.

Двоюродный, троюродный или внучатный племянник, сын двоюродного или

внучатного брата, сестры. Застольный племянник, призренный в доме бедный

сродник. У тетки баловень племянник, у дяди племянница. Это барской

(генеральской) курицы племянник. Пошел бы охотой в племянники к богатому

дяде! Племянников, -ницын, им лично принадлежащий. Племянничий, -ческий,

к ним относящ. Племянничать, навязываться в родство, искать

покровительства через дальних родных. Племенник, питомник, завод, для

ращенья племенного скота, птицы, для разводки лесу и пр. | Племенной

жеребец, бык, баран и пр.

Самые знаменитые племена

Самыми известными древними племенами считаются:

- славяне;

- древляне;

- анты;

- скифы;

- варяги;

- готы;

- готтентоты;

- кельты;

- тевтоны;

- хазары;

- печенеги;

- половцы;

- гунны;

- кочевники;

- номады;

- романцы;

- финикяне;

- мавры.

А вот некоторые современные племена, существующие в наше время:

- Народ Сурма.

- Первийское племя.

- Рамапо.

- Рук.

- Бразильские.

- Племена Новой Гавайи.

- Сентинельцы.

- Африканские племена.

Как мы видим, племя (определение его неоднозначно) как древняя форма существования почти не сохранилось. А те союзы, которые обнаруживают туристы, — скорее, этнические общности, нежели племена с исторической точки зрения.

Определение слова «Племя» по БСЭ:

Племя — тип этнической общности и социальной организации доклассового общества. Отличительная черта П. — существование кровнородственных связей между его членами, деление на Роды и фратрии. Другие признаки П.: наличие племенных территорий, определённая экономическая общность соплеменников, выражающаяся, например, в коллективных охотах и обычаях взаимопомощи, единый племенной язык (диалект), племенное самосознание и самоназвание, племенная Эндогамия, а у П. развитого родового строя — также племенное самоуправление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей.Для этого этапа характерно существование племенных культов и праздников. По наиболее принятой точке зрения, П. в зачаточном виде возникло одновременно с родом (по другой — несколько позже него), т.к. экзогамность последнего предполагает постоянные связи (хозяйственные, культурные и в первую очередь — брачные) как минимум между двумя родовыми коллективами. Этнографическими примерами ранней стадии развития П. могут служить П. австралийских аборигенов, более поздней — П. североамериканских индейцев. П. обычно существует до перехода к классовому обществу. Разложению П. предшествуют развитие имущественного расслоения, появление племенной знати, увеличение роли военных предводителей, возникновение союзов П. (см. Народность). В пережиточных формах П. может сохраняться и в классовом обществе, переплетаясь с рабовладельческими, феодальными и капиталистическими отношениями (П. кочевников-арабов, туарегов, курдов, афганцев и др.).Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21. Морган Л. Г., Древнее общество, пер. с англ., Л., 1934. Бутинов Н. А., О первобытной лингвистической непрерывности в Австралии,«Советская этнография», 1951, № 2. Косвен М. О., Об историческом соотношении рода и племени, там же. Формозов А. А., О времени и исторических условиях сложения племенной организации, «Советская археология», 1957, № 1. Першиц А. И., Племя, народность и нация в Саудовской Аравии,«Советская этнография», 1961, № 5. Токарев С. А., Проблема типов этнических общностей, «Вопросы философии», 1964, № 11. Бромлей Ю. В., Этнос и этнография, М., 1973.Л. А. Файнберг.