Примечания

- Rabeling C., Lino-Neto J., Cappellari S. C., Dos-Santos I. A., Mueller U. G., et al. (англ.). PLoS ONE 4(8): e6781. doi:10.1371/journal.pone.0006781 (2009). Дата обращения 13 июня 2011.

- Grasso D. A. T., Wenseleers T., Mori A., Le Moli F., Billen J. (2000). Thelytokous worker reproduction and lack of Wolbachia infection in the harvesting ant Messor capitatus. Ethology, Ecology and Evolution 12: 309—314.

- Tsuji K. (1988). Obligate parthenogenesis and reproductive devision of labor in the Japanese queenless ant Pristomyrmex pungens. Behavior, Ecology and Sociobiology 23: 247—255.

- Dobata S., Sasaki T., Mori H., Hasegawa E., Shimada M., Tsuji K. (2009). Cheater genotypes in the parthenogenetic ant Pristomyrmex punctatus. Proceedings of the Royal Society London Series B 276: 567-74.

- Heinze J, Hölldobler B. (1995). Thelytokous parthenogenesis and dominance hierarchies in the ponerine ant, Platythyrea punctata. Naturwissenschaften 82: 40-41.

- Cagniant H. (1979). La parthénogénese thélytoque et arrhénotoque chez la fourmi Cataglyphis cursor Fonsc. (Hym. Form.). Cycle biologique en élevage des colonies avec reine et des colonies sans reine. Insectes Sociaux 26: 51-60.

- Fournier D., Estoup A., Orivel J., Foucaud J., Jourdan H., et al. (2005). Clonal reproduction by males and females in the little fire ant. Nature 435: 1230—1234.

- Ohkawara K., Nakayama M., Satoh A., Trindl A., Heinze J. (2006). Clonal reproduction and genetic differences in a queen polymorphic ant Vollenhovia emeryi. Biological Letters 2: 359—363.

- (недоступная ссылка)

Значение слова Партеногенез по словарю Брокгауза и Ефрона:

Партеногенез (Parthenogenesis) — так называется способ размножения у некоторых низших животных, при котором новый организм развивается из яиц, не подвергшихся оплодотворению. Отдельные данные относительно того, что у некоторых насекомых самки могут откладывать неоплодотворенные яйца, из которых вполне нормально развиваются новые особи, были известны еще в прошлом столетии, но только около половины настоящего столетия натуралисты обратили больше внимания на это явление, причем выяснилось, что П. распространен не только среди насекомых, но также среди низших ракообразных (P hyllopoda) и коловраток. Более всего примеров П. известно среди насекомых, притом он встречается здесь в различных формах: в простейшей форме, как более или менее случайное явление, П. известен у многих бабочек (обыкнов. шелкопряд, Lasiocampa pini и др.), случайно неоплодотворенные яйца которых, будучи отложены, могут дробиться, давать гусениц, окукливающихся и превращающихся безразлично в самцов или самок, однако чаще такие яйца на довольно ранних стадиях развития отмирают. в жизни других бабочек, многих перепончатокрылых, тлей, сетчатокрылых и веерокрылых, точно так же у ракообразных и коловраток П. сделался нормальным и постоянным способом размножения: у одних из партеногенетических яиц происходят только самки (телитокие, thelytokie). так, у бабочек из p p. Solenobia и Psyche, бескрылые, живущие в особых чехликах, самки откладывают в кожицу куколки неоплодотворенные яйца, из которых выходят такие же самки, крылатые же самцы вообще встречаются редко, и в течение лета несколько поколений самок развивается без их участия. у тлей П. усложнен еще нередко живорождением и перемежающимся размножением (гетерогония), именно, осенью самки тлей кладут оплодотворенные самцами так наз. зимние яйца, из которых весной выходят бескрылые самки, размножающиеся партеногенетически, т. е. кладущие неоплодотворенные яйца или производящие живых детенышей. у ракообразных и коловраток в течение лета размножение совершается партеногенетически и только осенью откладываются яйца, оплодотворенные и способные к зимовке. на эти формы партеногенетического размножения, несомненно, следует смотреть как на приспособление к борьбе за существование. именно, П. в огромной степени увеличивает продуктивность каждой самки, так как она производит только самок, притом без риска остаться вследствие какой-либо случайности неоплодотворенной и, следовательно, бесплодной. У некоторых перепончатокрылых (пчелы, осы, шмели, пилильщики) из партеногенетических яиц выходят только самцы (так наз. арренотокия, arrenotokie). так, пчелиная матка по воле может откладывать то оплодотворенные яйца, дающие самок и рабочих, то неоплодотворенные, дающие трутней, но нелетавшие или очень старые матки кладут только трутневые яйца. Первое время партеногенетически развивающиеся яйца называли «ложными» (pseudova) и размножение посредством их считали бесполым, но с течением времени выяснилось, что они в морфологическом отношении ничем не отличаются от обыкновенных. также и развитие их происходит нормально, за исключением того, что при начале дробления выталкиваются не два, а только одно направляющее тельце. с бесполым способом размножения П. ничего общего не имеет, так как партеногенетическое яйцо, как и всякое другое, развивается из одной яйцевой клеточки материнского тела, тогда как при бесполом размножении в образовании почки участвует группа клеток двух (Coelenterata) или трех первичных пластов. Литература. R. Leuckart, «Zur Kenntniss des Generationswechsels und der Parthenogenese bei den Inseckten» (1858). С. Siebold, «Beitr ä. ge zur Parthenogenesis der Arthropoden» (1871). его же, «Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen» (1856). A. Weismann, «Beiträ.ge sur Naturgeschichte der Daphnoiden» («Zeitschrift fü.r wiss. Zoologie», 1877). А. Бир.

Партеногенез, гиногенез и андрогенез – значение для природы

Для чего же нужны партеногенез и его формы гиногенез и андрогенез? Какие функции они выполняют?

Функции однополого размножения:

- Воспроизводство популяции в короткий период. Каждая особь благодаря однополому размножению, которым является партеногенез, может обеспечить продолжение рода, что практически полностью снимает проблему вымирания популяции, ведь достаточно даже одной жизнеспособной особи для того, чтобы получить множество новых.

- Регулирование соотношения полов в популяции. У некоторых видов за каждым полом закреплены конкретные задачи, которые не могут выполнять особи другого пола, в этом случае однополый тип воспроизводства помогает пополнить популяцию определенным количеством особей нужного пола. Как правило, организмы, использующие данный вариант воспроизводства популяции из-за этой функции, сочетают его с обыкновенным типом создания потомства, при этом из оплодотворенных яиц появляются особи другого пола, а из неоплодотворенных – другого.

- Продолжение рода при условии отсутствия какого-либо из полов совсем. Такое часто встречается у насекомых, что, например, большая часть самцов вымерла из-за перемены климата, или просто не показала свою необходимость в процессе эволюции, тогда для размножения самки используют однополый тип воспроизводства популяции, что позволяет получить детенышей без участия самцов.

Смотрите видео о формах размножения живых систем.

Значение гиногенеза заключается в том, что он позволяет живым существам выжить даже при условии отсутствия самцов того же вида, что и самки. Например, у рыб, размножающихся гиногенезом, активация яиц происходит от сперматозоидов не только такого же, но и других пород рыб. При этом, мужская наследственная информация не участвует в развитии плода, а все детеныши при таком способе воспроизводства будут только особями женского пола.

Андрогенез, в свою очередь, обеспечивает появление потомства, состоящего только из самцов. В природе он помогает некоторым организмам развиваться в тех случаях, когда материнское ядро погибает, такой подвид называется ложным. Он встречается в природе крайне редко и является не основным, а «дополнительным» типом создания потомства.

Данный тип размножения встречается в природе довольно редко, в основном у членистоногих, рыб, растений и некоторых видов ящериц. В интернете встречаются статьи о том, что возможен также партеногенез людей, однако это не совсем соответствует действительности. Наиболее интересным для исследований является партеногенез пчел, так как он обладает своими специфическими особенностями, которые не характерны для других видов.

Данный способ создания потомства играет важную роль в развитии некоторых живых организмов. Возможно, именно благодаря ему некоторые живые существа до сих пор присутствуют в природе, не вымерли под воздействием меняющихся климатических условий или других неблагоприятных внешних факторов.

Открытие искусственного способа однополого типа воспроизводства популяции было огромным скачком вперед для биологической науки. Искусственный способом также можно провести гиногенез и андрогенез, это позволяет получить особь определенного пола. Впервые искусственный андрогенез был проведен на тутовом шелкопряде, теперь статьи об успешных опытах встречаются часто, последними успешными экспериментами были эксперименты над грызунами и приматами. Генетики планируют дальше изучать партеногенез, размножение подобным способом может позволить сохранить живых существ, стоящих на грани исчезновения.

А какие еще вы знаете примеры полового размножения? Делитесь своими знаниями в ! А также смотрите видео о подготовке к ЕГЭ на тему способов размножения.

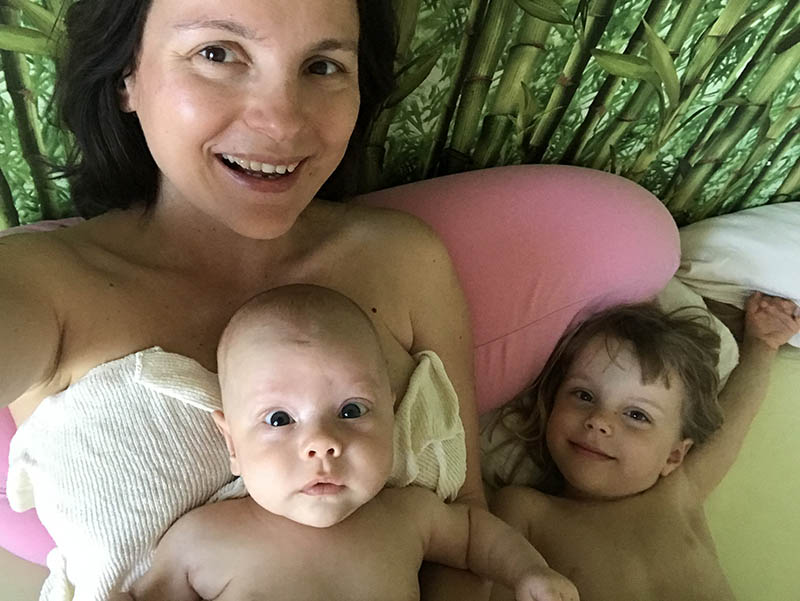

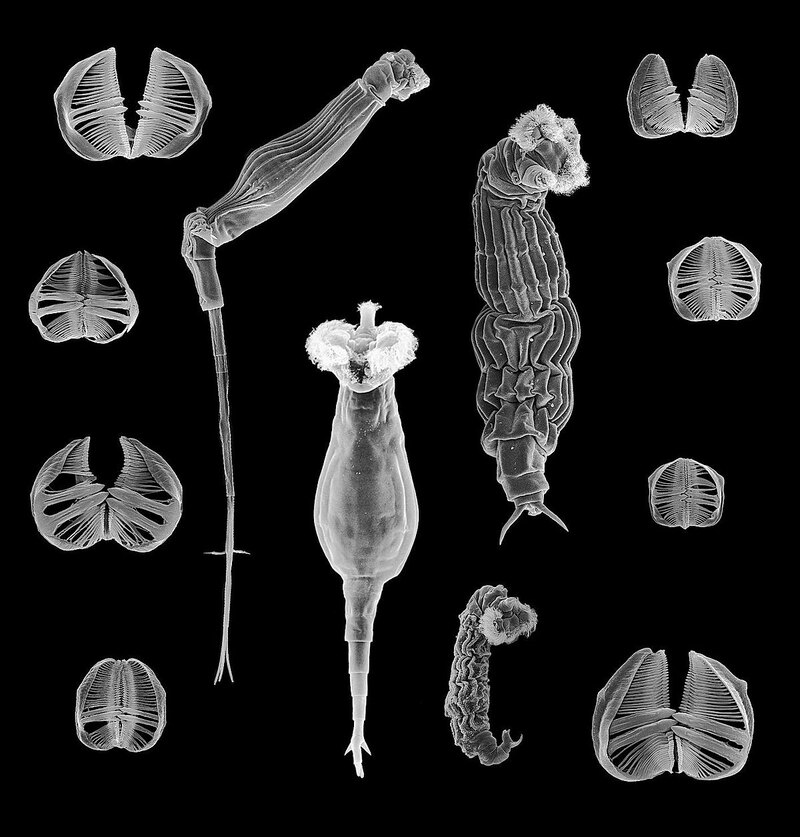

Целомудренные коловратки

Партеногенез в живой природе нельзя назвать чем-то исключительным. Коловратки — крошечные (от 40 мкм до 2 мм) обитатели пресноводных водоемов, выделенные в отдельный тип царства животных, — уже 40 млн лет представлены только женскими особями, производящими потомство исключительно путем партеногенеза.

При всей прогрессивности полового размножения вариант с происхождением потомства от одной особи имеет свои плюсы. Например, когда среда благоприятствует быстрому размножению вида и вокруг достаточно пищи для многочисленного потомства, партеногенез дает выигрыш в скорости заселения этой среды. В этом случае можно пожертвовать генетическим разнообразием (потомство несет в себе лишь хромосомы матери), зато мобилизовать потенциал вида на выполнение только материнских функций. Как только условия изменятся в неблагоприятную сторону, можно снова вернуться к оплодотворению, создавая менее многочисленные, но более приспособленные организмы. Но коловратки — это скорее исключение из правил. У многих видов растений, членистоногих, земноводных, рептилий и даже птиц существует не облигатная (обязательная) форма партеногенеза, а факультативная — при подходящих обстоятельствах. Например, у некоторых видов тлей переход к партеногенезу и обратно имеет характер сезонных колебаний.

Распространенность

У животных

Способность к партеногенезу отмечена у турбеллярий, трематод, улиток, нематод, тихоходок, онихофор и других групп животных. Циклический партеногенез характерен для коловраток.

У членистоногих

Способность к партеногенезу среди членистоногих имеют пауки, ракообразные и многие насекомые — тли, несколько видов тараканов, некоторые муравьи и многие другие социальные насекомые.

Среди ракообразных партеногенез отмечен у балянусов, щитней, голых жаброногов (артемии). Циклический или облигатный партеногенез характерен для всех ветвистоусых ракообразных (Cladocera). Дафнии, например, размножаются амейотическим партеногенезом. При благоприятных условиях у дафний появляются только самки. Если условия начинают меняться (высыхание водоема), из тех же яиц выводятся самцы, которые оплодотворяют самок. Самки откладывают яйца. Оплодотворенные яйца покоятся на дне водоёма и способны выдержать высыхание водоёма.

Среди членистоногих отмечен особый вид партеногенеза — педогенез, открытый в 1863 году русским учёным Николаем Петровичем Вагнером, опубликовавшим работу «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых», за которую он был удостоен Демидовской премии Академии наук. Среди насекомых педогенез встречается у жуков (Coleoptera, Micromalthus debilis), веерокрылых (Strepsiptera), бабочек-мешочниц (Psychidae) и галлиц (Cecidomyiidae). Также педогенез известен у некоторых морских ветвистоусых ракообразных (Cladocera).

Муравьи

У муравьёв телитокический партеногенез обнаружен у 8 видов и может быть разделён на 3 основных типа: тип A — самки производят самок и рабочих через телитокию, но рабочие стерильны и самцы отсутствуют (Mycocepurus smithii); тип B — рабочие производят рабочих и потенциальных самок через телитокию; тип C — самки производят самок телитокически, а рабочих — обычным половым путём, в то же время рабочие производят самок через телитокию. Самцы известны для типов B и C. Тип B обнаружен у Cerapachys biroi, двух мирмициновых видов, Messor capitatus и Pristomyrmex punctatus, и у понеринового вида Platythyrea punctata. Тип C обнаружен у муравьёв-бегунков Cataglyphis cursor и двух мирмициновых видов Wasmannia auropunctata и Vollenhovia emeryi.

Термиты

Бесполое размножение в виде телитокического партеногенеза обнаружено у 7 видов термитов, в том числе: Reticulitermes speratus, Zootermopsis angusticollis, Kalotermes flavicollis, Bifiditermes beesoni.

У позвоночных

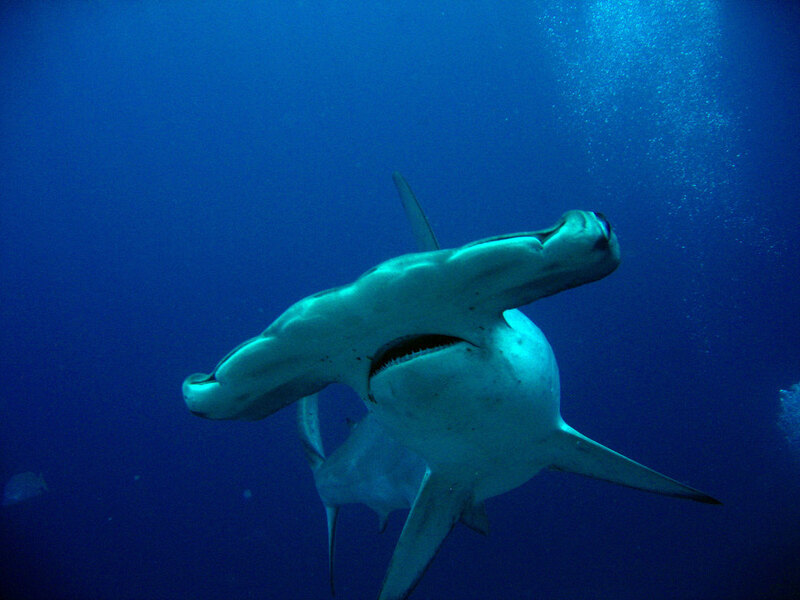

Партеногенез редок у позвоночных и встречается примерно у 70 видов, что составляет 0,1 % всех позвоночных животных. Например, существует несколько видов ящериц, в естественных условиях размножающихся партеногенезом (скальные ящерицы, комодские вараны). Партеногенетические популяции также найдены и у некоторых видов рыб, земноводных, птиц (в том числе кур). Cреди млекопитающих cлучаи партеногенеза пока не известны.

Партеногенез у комодских варанов возможен потому, что оогенез сопровождается развитием полоцита (полярного тельца), содержащего удвоенную копию ДНК яйца; полоцит при этом не погибает и выступает в качестве спермы, превращая яйцеклетку в эмбрион.

Аналогичный процесс у растений называется . Он представляет собой размножение семенами, возникшими без оплодотворения: либо в результате разновидности мейоза, не уменьшающей число хромосом в два раза, либо из диплоидных клеток семязачатка. Так как у многих растений существует особый механизм: двойное оплодотворение, то у некоторых из них (например, у нескольких видов лапчатки) возможна псевдогамия — когда семена получаются с зародышем, развивающимся из неоплодотворённой яйцеклетки, но содержат триплоидный эндосперм, возникший в результате опыления и последующего тройного слияния.