Родовая община

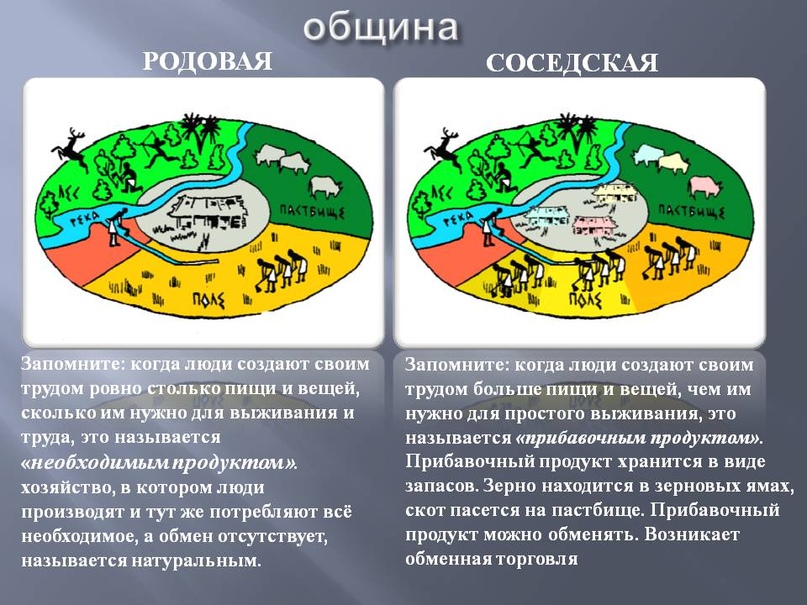

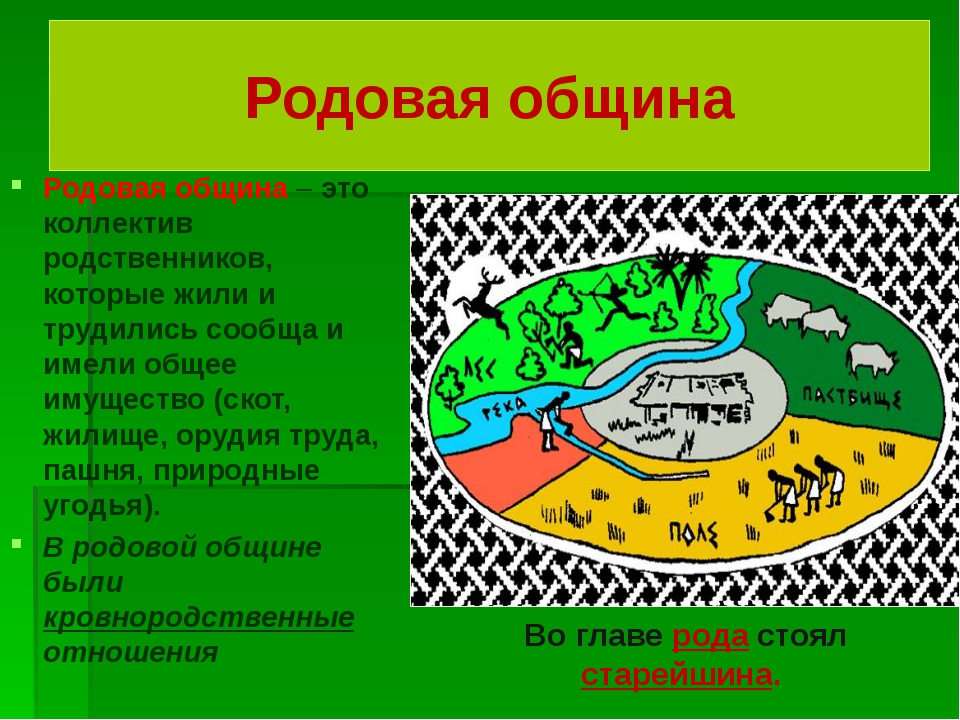

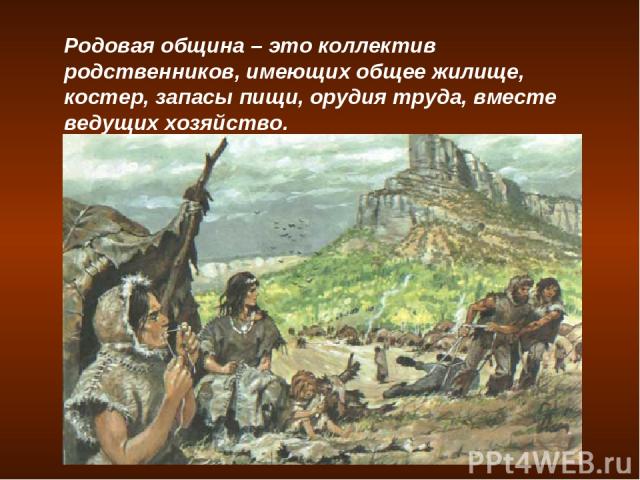

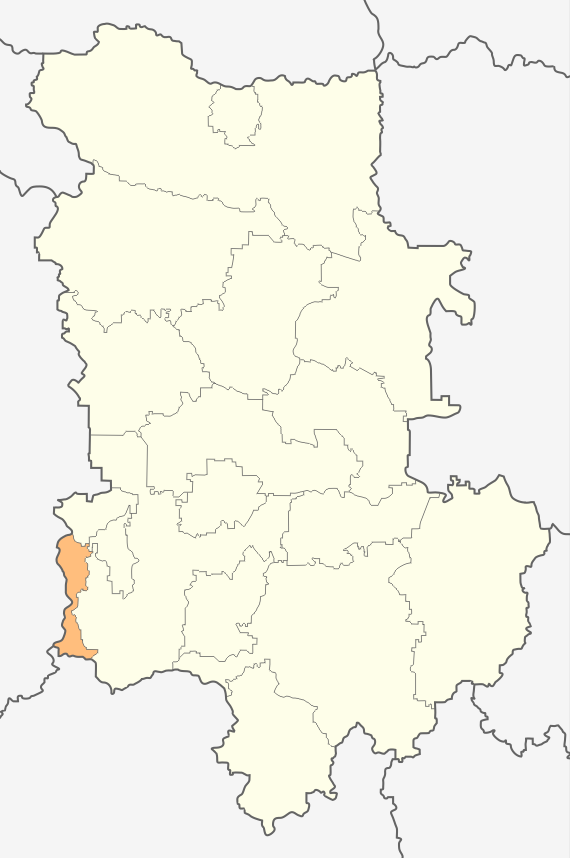

Родовая община — форма социальной организации (община), где люди связаны коллективным трудом и потреблением на основе кровного родства. Основная форма при первобытно-общинном строе.

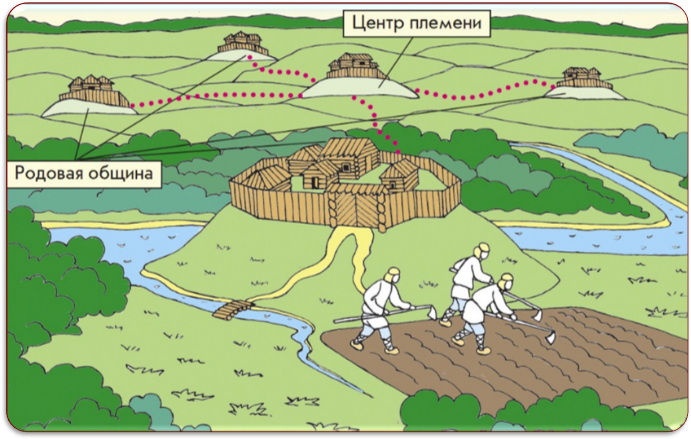

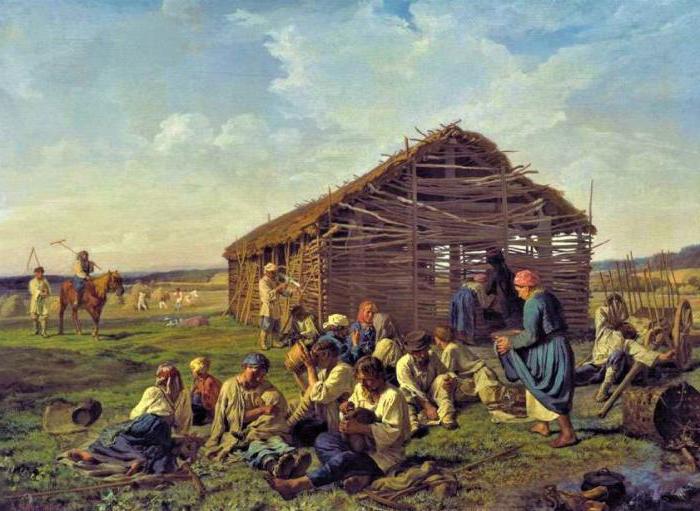

Охота, расчистка леса, земледелие при примитивных орудиях труда требовали больших коллективных усилий. Плуг с железным лемехом, железный топор, лопата, мотыга, лук и стрелы, стальные мечи способствовали вымиранию общины родовой и появлению соседской общины. Члены родовой общины не могли брать себе жен внутри общины. Поэтому всякая родовая община всегда поддерживала дружеские отношения с другими родовыми общинами, с которыми она обменивалась супругами. Тем самым отношения родства возникали и между общинами, ещё более расширяя рамки сотрудничества и взаимной поддержки.

Особенности родовой общиныОбязательно коллектив кровных родственниковОбщая, неделимая собственностьСовместное хозяйство и проживаниеПодсечное земледелие

Типы родовых общинСуществовало 2 типа общин – материнская, так называемый матриархат, и отцовская – патриархат. Матриархальная родовая община – это был более ранний этап, при котором семья не состояла из мужчины и женщины. Тогда был распространен групповой брак. Детей, не знавших отца, воспитывала мать. Из-за этого имя роду давалось по материнской линии, и степень родства определялась по роду матери. Мужчины в родовых общинах изготавливали бытовую утварь, орудия труда, охотились. Защищали свои жилища от диких животных, нападений со стороны других родов. Женщины же в свою очередь готовили еду, ухаживали за стариками и детьми, присматривали за жилищем. Делами родовой общины занимались старшие женщины с большим жизненным опытом. Отличительной чертой матриархата было почетное положение женщины по сравнению с мужчиной.

Добытая пища делилась по справедливости, поскольку родовая община – это общество равных. Мужчинам доставалась самая грубая часть еды. Но эта доля была значительно больше, чем у женщин. Это объясняется тем, что охотники тратили достаточно много сил. Женщинам, соответственно, нужно было меньше пищи, потому что и сил они тратили меньше. Но пища эта была лучше. Детям давали немного, но зато самое вкусное и питательное.

Власть в родовой общине В первобытном обществе власть принадлежала роду в целом, а не отдельным лицам рода. Определялась она обычаями и нормами общины. Главный принцип – выживание, сохранение и, конечно же, продолжение рода. Основным институтом власти было родовое собрание, где взрослые члены общины решали все вопросы жизни и устройства своей общины. Детей туда не допускали. Избирался старейшина рода, военачальник, главный по делам охоты. Принятые решения общины должны были выполняться каждым общинником. Старейшины служили своему роду, но за это не получали ни лишней еды, ни лучшей одежды. Зато относились к ним с почтением и уважением. Старейшины гордо носили орлиные перья в волосах или же ожерелья из когтей и клыков хищников.

В словаре Энциклопедии

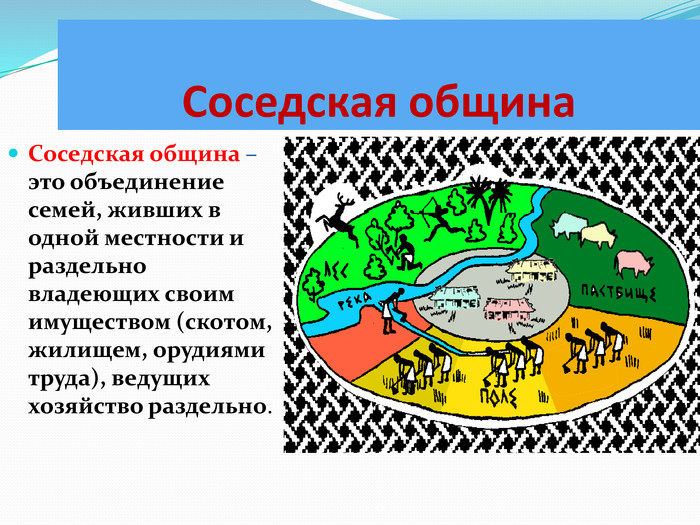

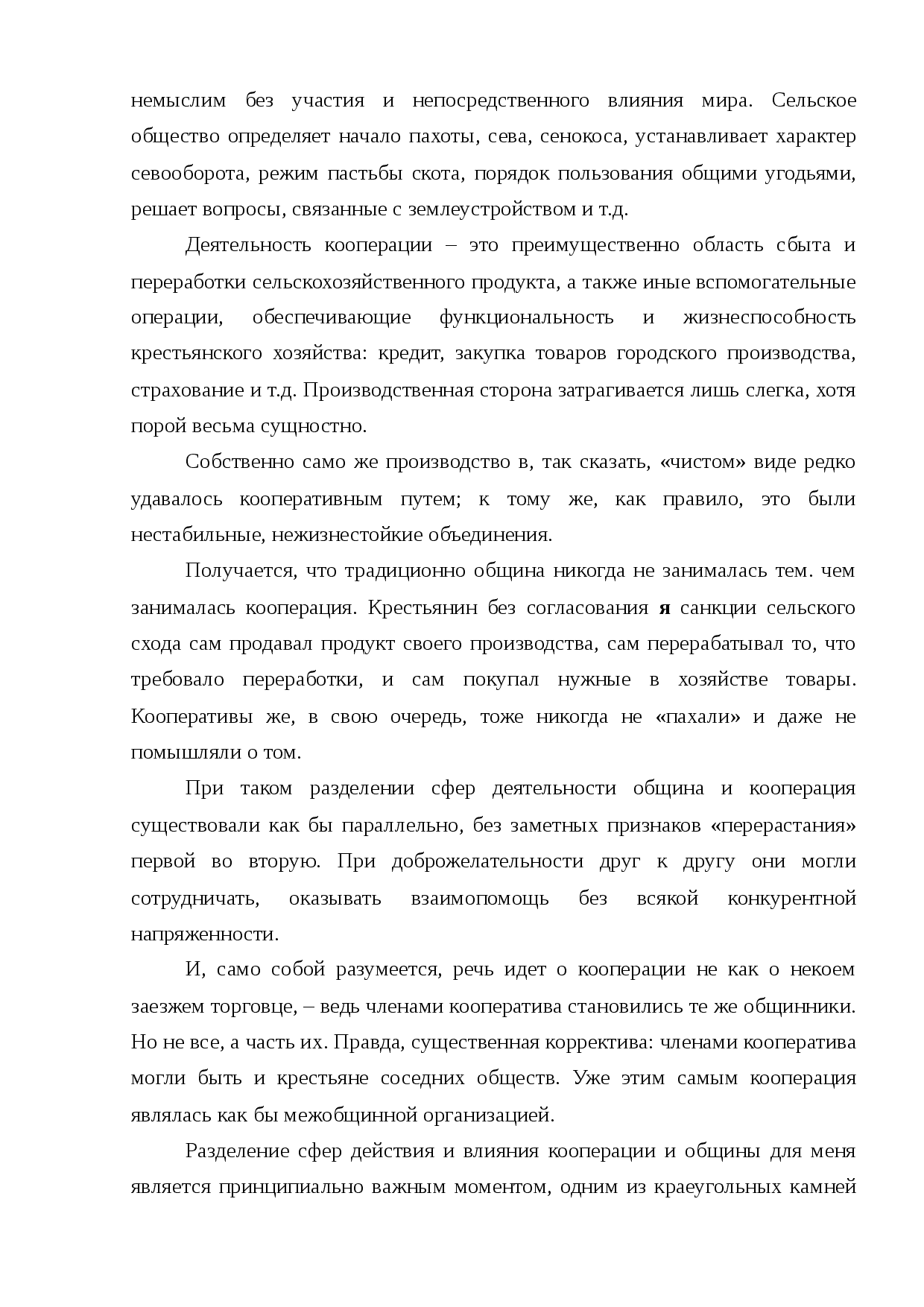

форма социальной организации. Первобытная (родовая) община характеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма — соседская (территориальная, сельская) община сочетает индивидуальное и общинное владение, характерна для докапиталистического общества. Община обладает полным или частичным самоуправлением. В дореволюционной России община была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат для сбора податей (после Крестьянской реформы 1861 — собственником земли). В ходе Столыпинской аграрной реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским. Общиной называют также древние исторические общности: городская коммуна, религиозная, профессиональная, земляческая община.

В словаре Д.Н. Ушакова

ОБЩИ́НА и (·редк.) ОБЩИНА, общины, ·жен. (·книж. ).1. Самоуправляющаяся организация жителей какой-нибудь территориальной единицы (селения, города; юр.). Средневековые городские общины (коммуны). Клан — община, связанная кровным родством и собственностью.2. Административно-сословная, осуществлявшая фактически фискальные интересы государства, земельная крестьянская организация в России, члены которой несли круговую поруку и владели землей сообща без права собственности на обрабатываемые участки (·ист. ). «…Отмена круговой поруки…, уничтожение сословных делений, свобода передвижения и свобода распоряжения землей для каждого отдельного крестьянина поведут к неизбежному и быстрому уничтожению той фискально-крепостнической обузы, каковой является, на три четверти, современная поземельная община.» Ленин (1902 ·г., «Аграрная программа русской социал-демократии»).