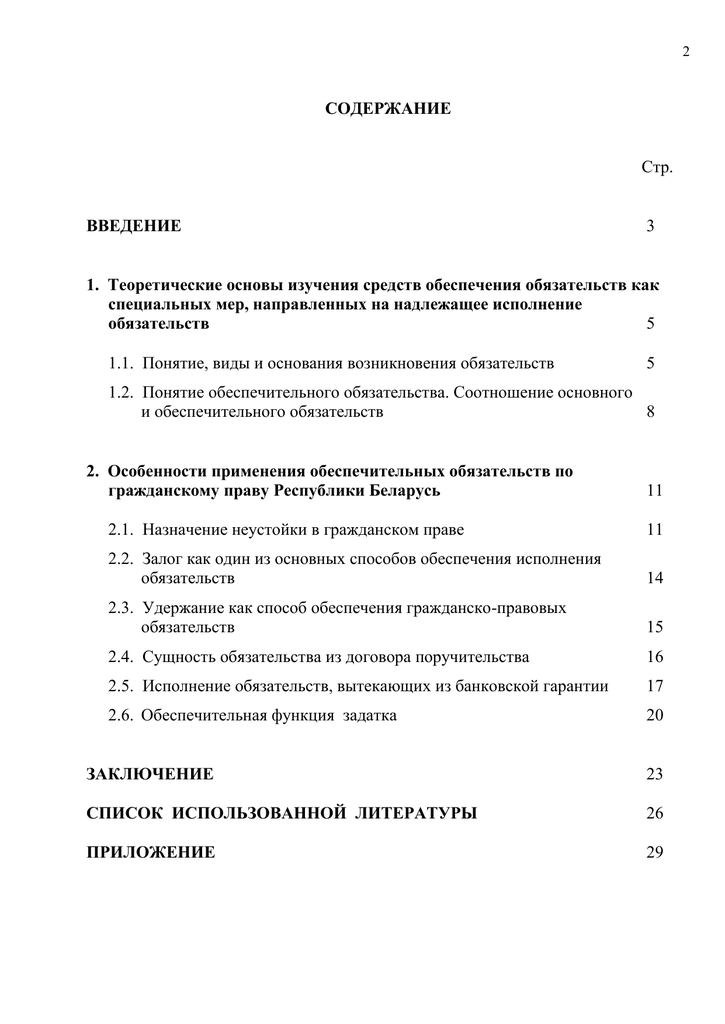

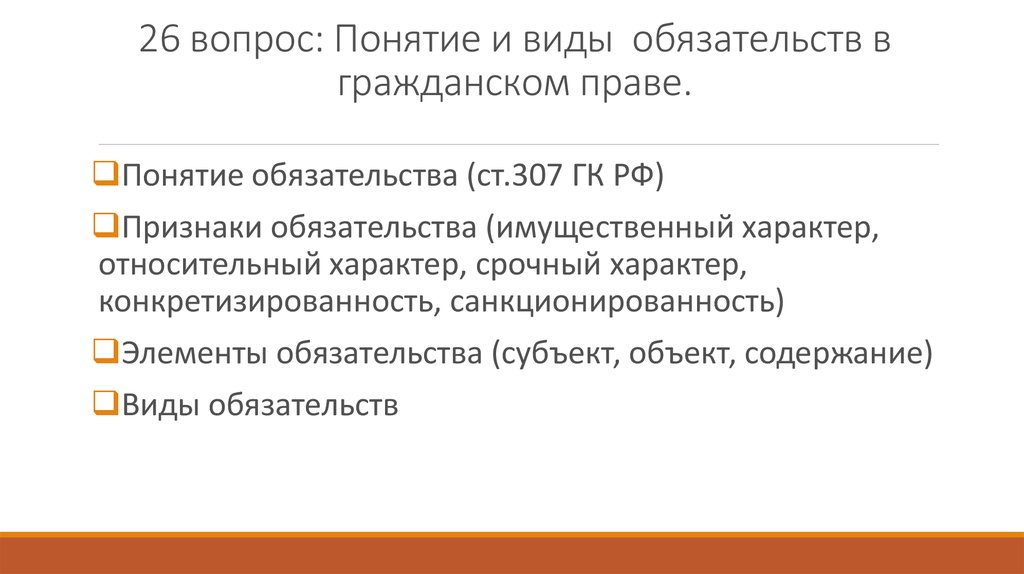

Содержание обязательственного права

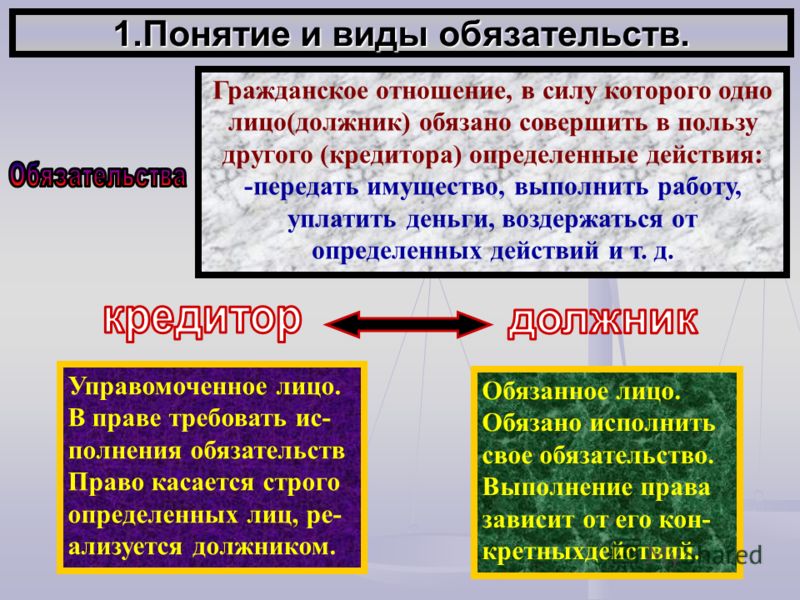

Содержание обязательственного права – права и обязанности его сторон. Управомоченная сторона именуется кредитором или верителем, а обязанная сторона должником или дебитор. Соответственно обязанность должника по совершению определенных действий именуется долгом, а субъективное право кредитора – право требования.

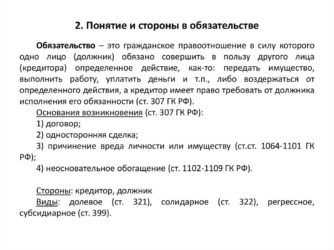

Таким образом, под обязательством понимается оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

Какие требования предъявляются к исполнению обязательств (договора)

При исполнении обязательства кредитор реализует свои права, а должник – исполняет обязанности. При этом они должны соблюдать следующие общие требования, которые касаются всех обязательств, включая обязательства по договору:

- исполнение должно быть надлежащим, то есть соответствовать условиям самого обязательства, требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ). Например, нужно исполнить те действия, которые предусмотрены договором, и именно в тот срок, который в нем указан. Также надлежащим признается автоматизированное исполнение обязательств без отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон, если такое исполнение предусмотрено условиями сделки (смарт-контракт) (ст. 309 ГК РФ);

- нельзя изменить условия обязательства или отказаться исполнять их в одностороннем порядке, если это не разрешено законом или иными правовыми актами. Но можно предусмотреть такое право в договоре, связанном с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности (п. п. 1, 2 ст. 310 ГК РФ);

- нужно действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, оказывая взаимно необходимое содействие для достижения цели обязательства, предоставляя друг другу необходимую информацию (п. 3 ст. 307 ГК РФ).

Определенные правила нужно учесть, если исполнение обязательств является встречным либо обусловленным.

Какое исполнение обязательств является встречным

Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (п. 1 ст. 328 ГК РФ). Например, в договоре купли-продажи встречными являются обязанности продавца передать товар и покупателя оплатить его.

Чтобы исполнение признавалось встречным, вам не нужно специально оговаривать это в своем договоре. Это и так вытекает из сути отношений сторон. Этим встречное исполнение отличается от обусловленного исполнения обязательства.

Если ваше исполнение является встречным, вы по общему правилу можете приостановить его или отказаться от исполнения и потребовать возместить убытки в случаях, когда (п. 2 ст. 328 ГК РФ):

- контрагент не исполнил свою обязанность (например, не внес аванс). Если он исполнил ее частично, то можно отказаться от встречного исполнения в соответствующей части (например, поставить товар в количестве, соразмерном внесенному авансу);

- из обстоятельств очевидно, что контрагент не выполнит свою обязанность в срок.

Учтите, что никто из сторон не может требовать по суду исполнения обязательства другой стороной, если не предоставит то, что причитается по договору (п. 3 ст. 328 ГК РФ). Так, если покупатель не внес аванс, он не сможет обязать поставщика передать товар.

Какое исполнение обязательства считается обусловленным

Обусловленным считается исполнение, которое поставлено в зависимость от совершения или несовершения контрагентом определенных действий либо наступления иных предусмотренных договором обстоятельств. Причем вы можете обусловить исполнение даже такими обстоятельствами, которые полностью зависят от воли одной из сторон (ст. 327.1 ГК РФ). Например, указать, что заем будет предоставлен при условии заключения договора поручительства с директором заемщика.

Обусловить можно и начало течения срока. Например, начальный срок выполнения работ по договору подряда можно определить указанием на уплату заказчиком аванса.

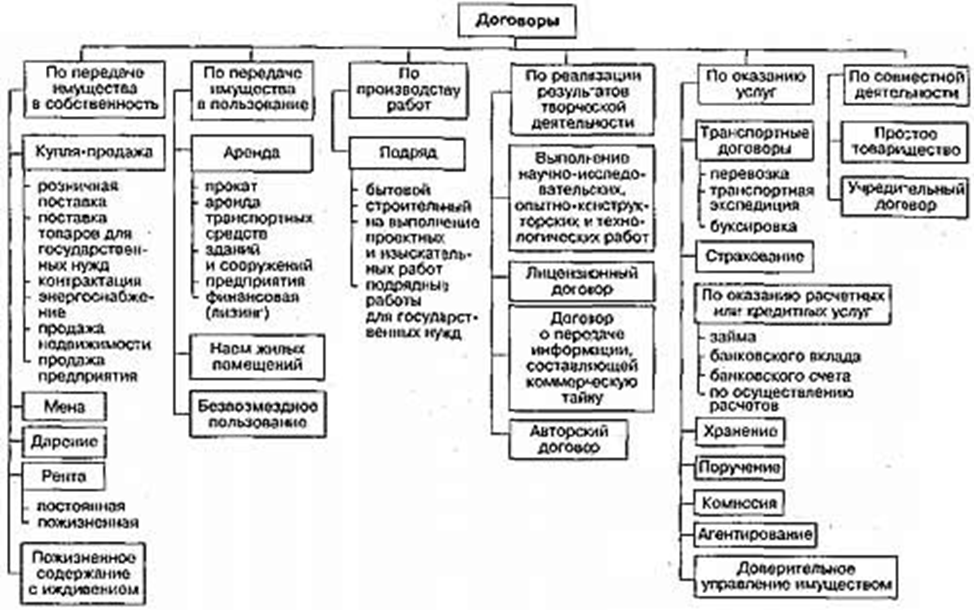

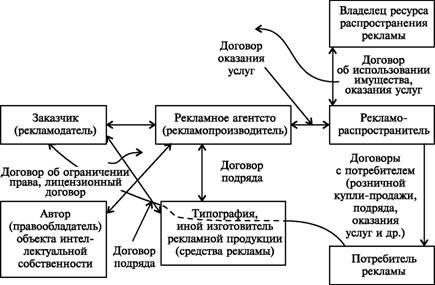

Типы соглашений

В гражданском законодательстве предусмотрен достаточно большой круг договоров, которые могут выступать в качестве основания появления обязательств между субъектами права. Среди них, например, можно назвать куплю-продажу, поставку, дарение, обмен, подряд, комиссию, хранение, жилищный и имущественный наем и так далее. Определенные виды договоров отличаются внутривидовой системой. К примеру, соглашение на перевозку может дифференцироваться в зависимости от объекта транспортировки, типа ТС и так далее. Все вышесказанное указывает на то, что договор выступает в качестве основания для возникновения достаточно широкого спектра обязательств, которые имеют существенное значение в гражданском обороте

В этой связи нельзя недооценивать его важность в формировании юридических отношений между субъектами

Стороны обязательства

В соответствии с Гражданским кодексом, действующим на территории Российской Федерации, сторонами обязательства принято считать два субъекта:

- Кредитор.

- Должник.

Важно дополнить, что в качестве каждого из представленных субъектов может действовать не одно лицо, а несколько. В случае подписания контрактов, как правило, на контрагентов возлагаются соответствующие права и обязанности, то есть:

- Право заказчика на требование реализованного по договору можно уравновесить правом подрядчика на требование принятия работ и последующей их оплаты.

- Обязанность подрядчика, связанная с выполнением определенных работ, соотносится с обязанностью заказчика не только принять эти работы, но и оплатить их.

Основания возникновения

Понятие обязательств и виды обязательств – это ключевые аспекты. Но также стоит выделить основания возникновения обязательственных правоотношений. Механизм появления, точнее реализации норм института, начинается лишь с установлением специального юридического факта. Подобные факты объединяются в систему, которая называется основанием возникновения обязательств. Как правило, эти правоотношения возникают из односторонних сделок, договоров, фактов причинения вреда, обогащения неосновательного характера, распространения ложных сведений и т. п.

Перечисленный список не является исчерпывающим. Как мы понимаем, мир не стоит на месте. Люди постоянно развиваются. Это приводит к появлению совершенно новых, нестандартных правоотношений, которые вполне способны стать основанием возникновения обязательств. Примером может послужить владение транспортным средством. Понятие и виды транспортных обязательств на сегодняшний день очень сложно найти, так как они распространены во многих нормативных актах. Вследствие этого люди ими попросту не интересуются. Тем не менее понятие и виды транспортных обязательств необходимо знать, потому что с их помощью наиболее полно раскрывается институт владения имуществом, в данном случае — транспортом.

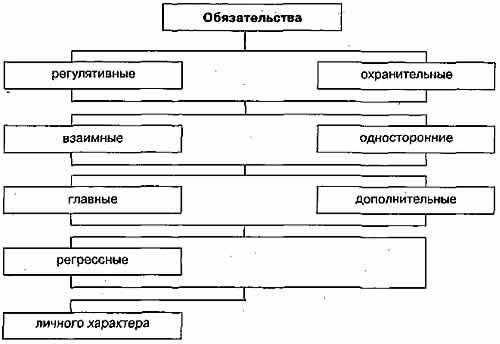

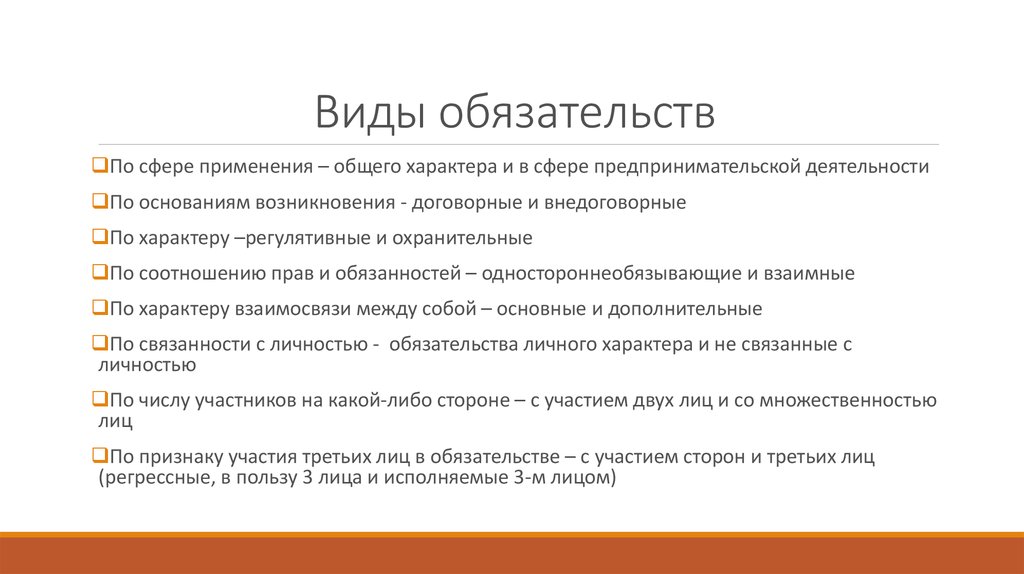

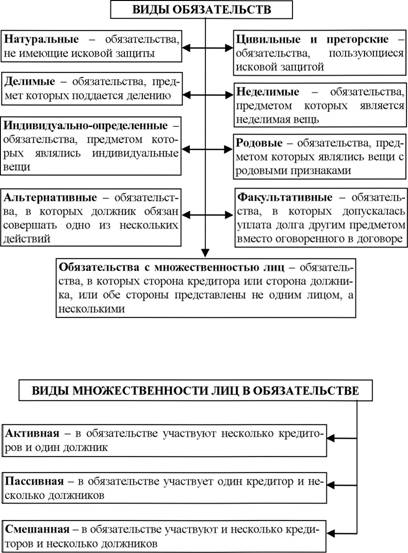

Виды обязательств

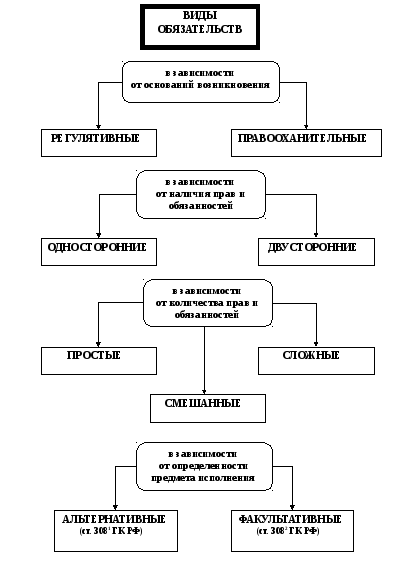

В теории гражданского права принято выделять множество классификаций обязательств в соответствии с различными основаниями и факторами. Рассмотрим самые распространенные из них. Итак, сегодня популярны следующие классификации:

- Виды по исполнению обязательств и наличию прав. Иными словами, речь идет о распределении обязанностей и прав между контрагентами.

- Разновидности обязательств в соответствии с субъектами исполнения.

- Виды договорных обязательств. Иными словами, разновидности по причинам появления этих обязательств.

- Классификация по определенности предмета.

Рассмотрим каждый из существующих на сегодняшний день видов долговых обязательств в отдельности.

Сущность денежных обязательств в российском праве

Для начала рассмотрим популярные определения изучаемого нами термина. Что такое денежное обязательство? Данная правовая категория трактуется современными юристами по-разному. В рамках одной из распространенных интерпретаций денежное обязательство понимается как явление, отражающее обоснованную необходимость выплаты определенной финансовой суммы одним субъектом правоотношений в пользу другого. Иная трактовка предполагает, что под соответствующего типа обязательством следует понимать правоотношение, которое содержит в себе права требований (например, со стороны кредитора) и юридическую обязанность оплатить долг (например, займ), зафиксированную за должником. При этом природа управомоченных субъектов может быть разной. Денежное обязательство может возникнуть, таким образом, как результат долговых отношений, регулируемых гражданским правом.

Кроме того, оно также может возникнуть в силу предусмотренных законом норм из области административного или, например, налогового права. В этом случае денежное обязательство появляется как результат исполнительного распоряжения со стороны того ли иного органа власти (например, предписания ФНС заплатить такой-то налог, направленного в адрес предприятия).

Таким образом, правоотношения, о которых идет речь, эксперты подразделяют на регулятивные (в случае с займами) и охранительные (при административных распоряжениях со стороны органов власти). Вместе с тем, как считают некоторые юристы, такая правовая категория, как денежное обязательство, предполагает взаимодействие субъектов отношений в первую очередь в рамках гражданского, а не административного или, скажем, налогового права.

То есть, в соответствии с данной точкой зрения, понимать распоряжение ФНС по уплате сборов в казну как в полной мере отвечающее правовым критериям денежное обязательство — некорректно. Однако многие юристы предпочитают все же относить к правоотношениям рассматриваемого типа те коммуникации, которые предполагают возникновение долга перед государством.

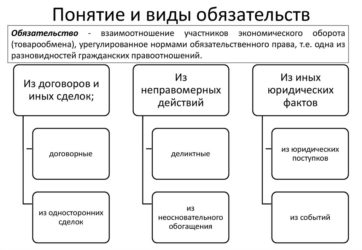

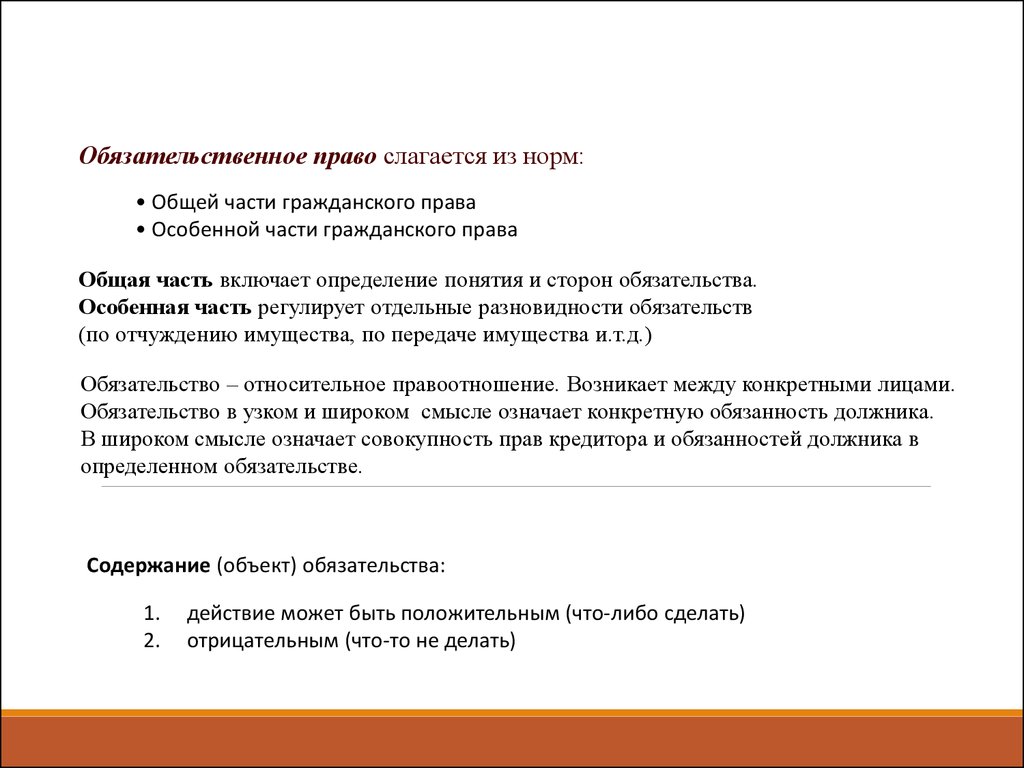

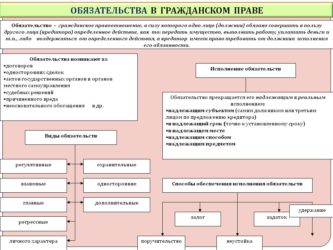

Виды обязательств

В основе систематизации обязательств лежит деление большинства обязательств по основаниям возникновения на две большие группы:

- договорные;

- внедоговорные (правоохранительные).

Подробнее

Договорные обязательства оформляют нормальные экономические взаимоотношения собственников, возникающие из их договоров (дву-или многосторонних сделок). Содержание договорных обязательств в основном определяется согласованной волей сторон (или диспозитивными правилами закона), основанной на общих гражданско-правовых принципах свободы договора, инициативы и диспозитивности сторон, их юридического равенства и невмешательства государства в частные дела.

внедоговорных обязательств определяется императивными нормами закона, в основном направленными на защиту интересов кредитора (потерпевшего), так как гражданско-правовые обязательства возникают также из правонарушений (причинения вреда — деликта или неосновательного обогащения).

Вместе с тем такое деление не является всеохватывающим. В частности, за его рамками остаются обязательства, возникающие из односторонних сделок и из юридических поступков и событий.

Логичнее поэтому разделять все обязательства на:

- регулятивные (договорные и иные обязательства правомерной направленности);

- охранительные (из причинения вреда и из неосновательного обогащения).

1) По основаниям возникновения:

-

- из договоров и иных (односторонних) сделок;

- из неправомерных действий;

- из иных юридических фактов.

2) В зависимости от особенностей гражданско-правового статуса участвующих в них лиц:

-

- связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности;

- с участием граждан-потребителей.

3) По соотношению прав и обязанностей:

-

- простые (стороны связаны только одной обязанностью и одним правом, например, в обязательстве займа или деликтном);

- сложные (связей больше, чем одна, например, в обязательстве купли-продажи).

4) По определенности предмета исполнения:

5) По степени самостоятельности:

-

- основные (главные);

- дополнительные (зависимые, обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств).

6) По субъекту исполнения:

-

обязательства с множественностью лиц:

- долевые;

- солидарные;

- субсидиарные.

-

обязательства с участием третьих лиц:

- регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на третье лицо);

- обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора);

- обязательства, исполняемые (задолжников) третьими лицами.

-

обязательства с переменой лиц:

- цессия;

- суброгация;

- перевод долга.

Значение слова Обязательство по Финансовому словарю:

Обязательство — гражданское правоотношение, в силу которого одна сто-рона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) оп ределенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д.), либо воздержаться от него, а кредитор в свою очередь вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Сторонами ОБЯЗАТЕЛЬСТВА могут быть государство, юридические лица и граждане. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА возникают, как правило, из договоров, односторонних сделок, административных актов, вследствие причинения вреда, в связи с неосновательным приобретением или сбережением имущества и т.д. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА мо гут быть односторонними, когда одна сторона имеет только права, а другая- только обязанности, и двусторонними, когда каждая сторона имеет и права, и обязанности. Обычно предмет исполнения строго определен в ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. Исключения составляют альтернативные и факультативные ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА. В альтернативном ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ несколько предметов исполнения,из которых сторона (как правило, должник) может выбрать один. В фа культативном ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ только один предмет, однако должник вправе заменить его другим. Если погибнет один из предметов альтернативного ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, оно сохраняет силу в отношении остальных предметов. При гибели предмета факультативного ОБЯЗАТЕЛЬСТВА оно прекращается. Помимо простых ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, в которых участвует один кредитор и один должник, бывают сложные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, когда в качестве должника и кредитора, а иногда того и другого выступают несколько лиц. В этих случаях порядок исполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА его участниками определяется в зависимости от предмета ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и условий соглашения сторон. Если каждый из участников ОБЯЗАТЕЛЬСТВА обязан исполнить его или соответственно вправетребовать его исполнения в определенной (равной или неравной) доле, такое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО называется долевым. Если кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в от дельности, притом как полностью, так и частично, или любой из кредитороввправе предъявить должнику требование о полном объеме (что означает освобождение от ответственности перед остальными кредиторами), такое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО называется солидарным. Если ОБЯЗАТЕЛЬСТВО не исполняется доб ровольно, к обязанному лицу могут быть применены меры государственногопринуждения в форме санкций путем обращения кредитора в суд или арбит раж. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО прекращается его исполнением. путем зачета встречных требований. по соглашению сторон. в связи с невозможностью исполнения обязательства, за которую должник не отвечает. в связи с ликвидациейюридического лица (должника или кредитора), если исполнение ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в этом случае законодательство не возлагает на другое юридичес кое лицо, и в ряде других случаев.

Исполнение обязательств, основные требования

Исполнение обязательства представляет собой совершение либо отказ от совершения какого-либо определенного действия, предусмотренного данным обязательством (передача имущества во временное пользование, производство работ, оказание услуг и другое). Все без исключения обязательства должны исполняться надлежащим образом с соблюдением условий и сроков, при отсутствии таковых в договоре — в соответствии с обычными требованиями, предъявляемым к участникам соглашения (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения равно, как и одностороннее исполнение обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ), исключения составляют случаи, предусмотренные законодательством (ст. 523 ГК РФ). Исполнение обязательства может выполняться в полной мере либо по частям (например, продажа товаров в кредит). Исполнение производится соответствующему лицу с предоставлением соответствующих доказательств о совершении данного действия. На основании ст. 313 ГК РФ допускается передача исполнения обязательств третьим лицам, однако, при этом, данные обязательства не должны быть связаны с личностью кредитора. К примеру, при заключении договора перевозки груза с грузоотправителем (поставщиком данных услуг), орган ж\д транспорта передает его грузополучателю, который, по сути, по договору поставки является покупателем услуг. Условия исполнения обязательства могут быть изменены, а договор расторгнут, основанием для этого является письменное соглашение всех сторон. В случае, если такое соглашение не было достигнуто, спор об изменении или расторжении договора разрешается в судебном порядке (ст. 450-453 ГК РФ). Сроки исполнения обязательств могут быть:

- общие — действующие в течение всего периода договора;

- частные – действие которых длится в течение выполнения определенных обязательств.

При этом, следует отличать срок исполнения обязательства от срока действия договора. Должник имеет право исполнить обязательство досрочно, если это предусмотрено законом или договором, однако, при этом, неисполнение обязательств равно как и не соблюдение сроков исполнения может повлечь за собой определенные юридические последствия. В случаях, если обязательство не предусматривает срок его исполнения, оно должно быть исполнено в разумный срок после его возникновения. Неисполненные в срок обязательства подлежат исполнению в течение 7 дней с момента предъявления требования об исполнении. Сроки исполнения обязательств должником или кредитором считаются нарушенными, если не доказана их невиновность в данном действии (ст. 401 ГК РФ). Взаимные обязательства по договору должны быть исполнены одновременно, за исключением случаев, предусмотренных в договоре. К примеру, розничная торговля — это выполнение действия купли-продажи товара продавцом покупателю, как одновременного действия, а продажа товара в кредит по договору предполагает выплату частями в течение определенного срока, на который заключен договор. Место исполнения обязательства, как правило, определяется договором, и может быть произведено:

- передача земельного участка или иного объекта недвижимости осуществляется по месту расположения имущества;

- передача товара или иного имущества посредством перевозки осуществляется по месту расположения первого поставщика услуг по перевозке для доставки товара конечному лицу;

- передача товара или иного имущества может быть произведена в месте его изготовления и хранения;

- передача товара или иного имущества по денежному обязательству осуществляется по месту жительства кредитора, в случае, если кредитор – юридическое лицо, передача имущества осуществляется по месту нахождения организации в момент возникновения обязательства; в случае смены кредитором места расположения – в новом месте расположения кредитора с дополнительными расходами за счет последнего.

Способы исполнения обязательств – есть характер действий, совершаемых в целях исполнения любого вида обязательства. К способам исполнения относятся такие действия, как способ доставки, упаковка, форма расчетов и другие.

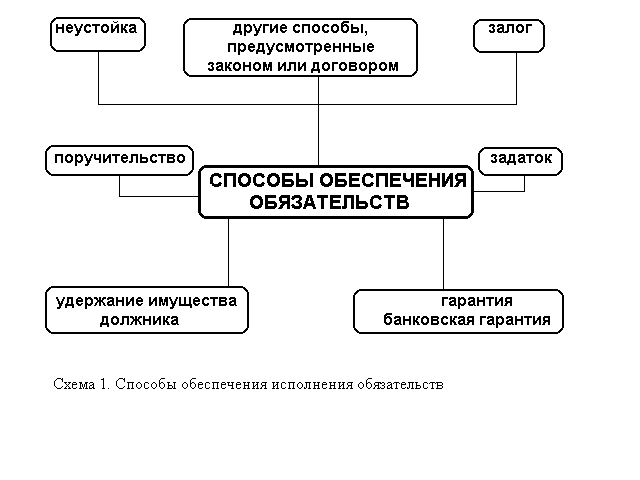

Банковская гарантия как независимый вид обеспечения обязательства

Понятия признаки и виды обязательств свидетельствуют о существенном развитии данной подотрасли. Поэтому необходимы специфические методы его обеспечения, одним из которых является гарантия банка. Банковская гарантия характеризуется специфическим механизмом осуществления. Главная особенность в том, что гарантом в обязательном порядке должен выступать банк или другая кредитно-финансовая организация. Отсюда следует, что далеко не каждый может получить банковскую гарантию для обеспечения своего обязательства. В большинстве случаев банки не дают гарантий неизвестным людям.

По определенности предмета

И наконец, разберем классификацию по четвертому признаку. В соответствии с определенностью предмета сегодня принято выделять следующие разновидности обязательств:

- Индивидуальные обязательства. Иными словами, когда вещь можно описать с помощью индивидуально-определительных характеристик. К примеру, в случае купли-продажи дома строго прописывается его адрес, площадь, этаж, кадастровый номер и так далее.

- Обязательства с предметом, который определяется принадлежностью к тому или иному роду.

- Альтернативные обязательства. Следует дополнить, что их правовой аспект описан в статье 308 ГК РФ. В данной ситуации должник имеет право выбора одного или нескольких исполнений.

- Факультативные обязательства, регламентированные статьей 308 пунктом 2 ГК РФ. В соответствии с этим пунктом при невозможности исполнить ключевое требование должник должен исполнить иное действие, которое, так или иначе, является строго определенным.

В заключение изучим группу обязательств, которая на сегодняшний день только набирает популярность в теории гражданского права. Итак, однородные обязательства необходимо рассматривать как обязательства, предусматривающие передачу кредитору прав или вещей (имущественных комплексов, денежных средств и так далее), которые определены родовыми признаками. Это могут быть даже обязательства, связанные с передачей ценных бумаг бездокументарного характера, входящих в определенную категорию. Это определение разработано Пленумом Верховного суда Российской Федерации в пункте третьем постановления «О некоторых вопросах использования общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их исполнении» от 22.11.2016 № 54.

Представленное понятие используется в случае заключения соглашения касательно порядка удовлетворения требований одного или нескольких кредиторов к исключительно одному должнику

Среди условий заключения данного соглашения важно отметить следующие пункты, определенные в строго законодательном порядке:

- Обязательное наличие требований различных кредиторов к исключительно одному должнику.

- Однородность соответствующих обязательств.

Важно отметить, что это соглашение служит условием обязательного характера для кредиторов. Однако оно не может изменить порядок реализации банкротства (экономической несостоятельности) и очередность удовлетворения кредиторских требований, которая предусмотрена действующими законодательными актами об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с пунктом четвертым постановления № 54

Как выяснилось, понятие и смысл наличия обязательств в гражданском праве Российской Федерации сегодня, а также их классификации по целому ряду признаков, которые мы подробнейшим образом рассмотрели в статье, не являются абсолютно теоретическими конструкциями. Делом в том, что отнесение обязательства к тому или иному виду в любом случае сказывается на его регулировании в области права, а также на использовании к данному правоотношению конкретных нормативов Гражданского кодекса Российской Федерации.

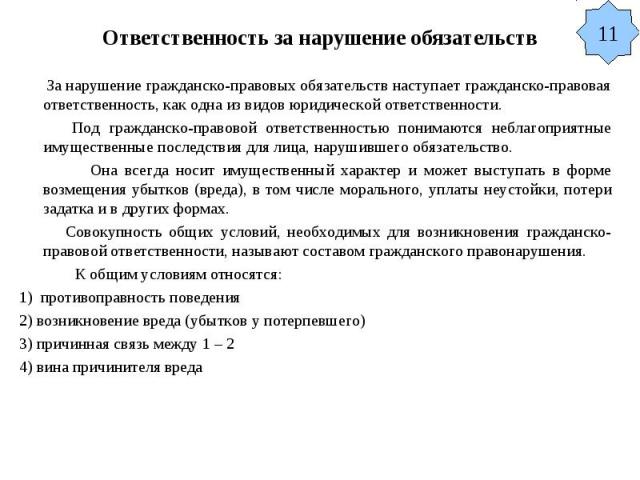

Классификация всего массива обязательств

Понятия обязательств и виды обязательств – это те составляющие, которые помогают понять суть данного института. При этом классификация представленных правоотношений дает возможность разобраться в способах реализации института в практической отрасли. Понятие и виды гражданских обязательств – это взаимодополняющие понятия. Все существующие виды правоотношений подобного характера фактически выплывают из понятия, представленного в ГК РФ. Таким образом, обязательства могут делиться на следующие виды:

- Договорные и недоговорные. Первый вид обязательств возникает из фактического договора или же сделки, когда действия сторон направлены на изменение, прекращение и становление правового режима. Что касается недоговорных обязательств, то они возникают из различных юридических фактов. Особенность подобных правоотношений в том, что они не направлены на изменение правового режима. К числу юридических фактов можно причислить следующие: передача имущества, предоставление услуг, выполнение работ и причинение вреда. Для последнего вида характерна масса особенностей, что позволяет выделить его в целый субинститут, хотя данная теория все еще является спорной. Понятие и виды внедоговорных обязательств наряду с договорными закреплены в ГК РФ. Причем законодательный регламент выделяет их в отдельной части акта, что позволяет говорить о специфическом правовом режиме недоговорных обязательств.

- Понятие, содержание и виды обязательств являются основными категориями в данном институте. Виды, в свою очередь, могут делиться по разным критериям, например, по соотношению обязанностей и прав сторон. Согласно данной классификации, можно выделить односторонние и взаимные виды обязательств. Односторонние обязательства характеризуется относительной стабильностью, так как одна сторона имеет исключительно права, а другая – обязанности. Такие правоотношения «живут» по ранее составленному сценарию и практически не меняются. Взаимные обязательства характеризуются наличием как прав, так и обязанностей у обеих сторон. Это наиболее полная модель правоотношений должника и кредитора, потому что они имеют возможность регулировать свой правовой режим на основе общих принципов гражданского права и специальных норм. Именно на основе взаимных обязательств реализуется большая часть отношений договорного права.

- Можно выделить определенную обязательственную иерархию. Согласно этому принципу, существуют правоотношения главные и побочные. Для лучшего понимания подобных правоотношений нужно представить кредит. Само тело займа будет главным по отношению к штрафам, начисленным за просрочку с выплатами. Должник обязан будет погасить задолженность по основному кредиту, и лишь потом обеспечить штрафы.

- Существует такой классификационный аспект, как характер исполнения обязательства. Согласно ему выделяют императивные обязательства, альтернативные и факультативные. Все эти правоотношения различаются между собой принципом исполнения обязательственных действий. Например, в императивных правоотношениях необходимо выполнять строго определенные действия. В альтернативных, наоборот, существует выбор. Наиболее специфическими являются факультативные обязательства. В данном виде наряду с титульной обязанностью существуют дополнительные, исполнение которых необязательно.

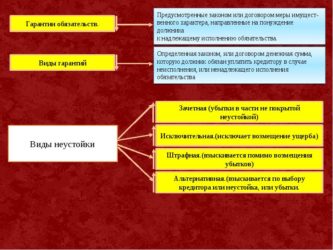

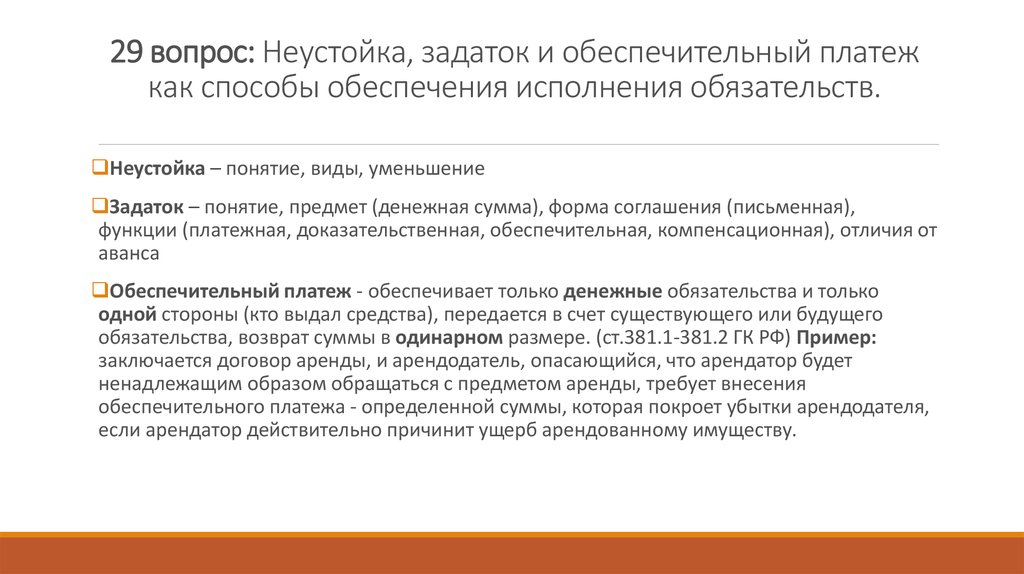

Неустойка (штраф, пеня)

Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Сущность неустойки заключается в создаваемой угрозе наступления для должника имущественной невыгоды в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Для взыскания неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Для ее взыскания достаточно лишь ее закрепление в договоре.

Как правило, чем большее значение придается исполняемому обязательству, тем выше размер неустойки. Но в ряде случаев суд вправе уменьшить ее размер, например, если она не соразмерна последствия нарушения.

Возникновение обязательств на примере договора займа

Таким образом, договор займа значится в числе самых распространенных источников, предопределяющих возникновение денежных обязательств. Предмет подобного типа соглашений — это действия заемщика, которые должны быть связаны с возвратом долга кредитору, а также, если это предусмотрено договором, и процентов.

Важнейший нюанс: исполнение денежных обязательств заемщиком должно предопределяться не только фактическим содержанием сделки, но также и соответствием кредитного договора ряду юридически значимых критериев. Так, например, любые виды соглашений подобного типа оформляются письменно. В соответствующем документе, который подписывают стороны правоотношений, должны фиксироваться существенные условия займа: его сумма, порядок использования и алгоритм возврата (в рамках таких-то сроков или же по графику), величина и способ начисления процентов за пользование кредитом.

Договор займа признается заключенным, а следовательно, предопределяет ответственность за неисполнение денежного обязательства только в том случае, если стороны правоотношений согласовали все существенные условия сделки. Также сумма финансовых средств должна быть в установленном порядке передана заемщику. В свою очередь, если в тексте кредитного договора не будут прописаны существенные его условия, данное обстоятельство может в ряде случаев стать поводом для аннулирования сделки. Но на практике подобные прецеденты возникают нечасто. Причина тому — большое количество различных диспозитивных норм в ТК РФ, которые позволяют обозначить существенные условия договора займа, если даже они никак не отражены в договоре.

Виды обязательств

Единых подходов к классификации денежных обязательств в российском финансовом праве пока не выработано. Однако юристами предлагаются различные критерии, в соответствии с которыми можно выделить те или иные виды рассматриваемых нами правоотношений. Достаточно популярна схема, в рамках которой денежные обязательства делятся на два следующих типа:

- связанные с передачей финансовых средств, которые являются предметом договора (с целью получения того или иного встречного удовлетворения);

- связанные с передачей денежных средств, которые являются ценой договора (то есть в качестве возможного встречного удовлетворения).

Соответственно, денежные обязательства в рамках каждого из отмеченных типов подразделяются на большое количество конкретных разновидностей. Рассмотрим некоторые из них.

Если речь идет о правоотношениях, связанных с передачей денежных средств, которые являются предметом договора, то это могут быть:

- обязательства по внесению капитала в уставной фонд хозяйственного общества (основание — учредительный договор);

- обязательства по внесению паевых взносов в производство;

- рента;

- факторинговые обязательства;

- операции с банковскими депозитами.

Есть мнение, что к рассматриваемому типу правоотношений следует относить условное денежное обязательство. Это, например, аккредитив — оформленное соответствующим образом распоряжение владельца банковского счета о передаче того или иного объема денежных средств другим лицам.

Что касается второго типа правоотношений, здесь можно привести в пример следующие сценарии:

- наличие обязательств в процессе купли-продажи товара (когда необходимо передать продавцу деньги взамен на полученный продукт);

- выплата банковских процентов по кредиту;

- оплата оказанных работ или услуг.

Все типы правоотношений, о которых идет речь, может объединять договорная природа. Только в случае подписания соответствующих контрактов фиксируются принятые денежные обязательства. Это — один из ключевых критериев их возникновения.

Встречаются иные основания для классификации обременений. Это может быть, например, уровень взаимодействия субъектов правоотношений. Так, могут быть международные денежные обязательства или же те, что реализуются в рамках национальных, региональных, муниципальных юрисдикций. Тот или иной уровень правоотношений характеризуется своей спецификой в ряде аспектов.

Другой критерий классификации правоотношений, о которых идет речь, — природа субъектов. Так, соответствующие обременения могут возникать при участии исключительно физлиц, юрлиц или же государственных организаций. То есть, например, денежные обязательства бюджетных учреждений могут иметь несколько иную правовую природу, чем аналогичные правоотношения, участниками которых являются граждане или частные организации. Отличительная специфика может прослеживаться и на различных уровнях реализации правоотношений. Например, при расчетах на территории РФ законная валюта денежных обязательств в общем случае — рубль. В свою очередь, если речь идет о международных коммуникациях, то в рамках них оплата может осуществляться с помощью иных платежных единиц.

Как мы уже отметили выше, в среде юристов наблюдается дискуссия по поводу отнесения к денежным обязательствам такого типа обременений, как уплата налогов, сборов или штрафов, которые имеют место в силу распоряжения государственных органов, например, ФНС. Однако, если придерживаться той точки зрения, что соответствующие обязательства все же допустимо причислять к рассматриваемому типу правоотношений, то соответствовать они будут первой категории. То есть денежные обязательства бюджетных учреждений по уплате того или иного налога (например, связанного с выручкой, возникшей в силу доходов от не запрещенной законом деятельности) будут относиться к категории правоотношений, предмет которых — финансовые средства, а не товар или услуга.