Статус шпиона и разведчика

В соответствии с нормами международного гуманитарного права, любое лицо из состава вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте, попадающее во власть противной стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с ним могут обращаться как со шпионом, то есть, его могут подвергнуть уголовному преследованию.

В отличие от шпиона, разведчик, то есть, лицо из состава вооружённых сил стороны, находящейся в конфликте, которое от имени этой стороны собирает или пытается собирать информацию на территории, контролируемой противной стороной, не считается лицом, занимающимся шпионажем, если, действуя таким образом, оно носит форменную одежду своих вооружённых сил. Таким образом, в случае пленения разведчик имеет право на статус военнопленного.

Гражданское население и гражданские объекты

Вопросы, связанные с защитой гражданского населения и гражданских объектов во время вооружённых конфликтов, регулируются Четвертой Женевской конвенцией и Дополнительными протоколами 1977 г.

В соответствии с этими документами запрещается:

• делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты целями ударов;

• наносить неизбирательные удары (не направленные на конкретную военную цель или оружием, не допускающим возможность неизбирательного удара), а также удары, в результате которых можно ожидать избыточное количество жертв среди мирного населения по сравнению с достигнутыми военными успехами;

• использовать голод среди мирного населения как средство войны;

• наносить удары по объектам, имеющим важное значение для жизнеобеспечения мирного населения;

• наносить удары по сооружениям, обладающим значительным энергетическим потенциалом (к таковым относятся плотины, дамбы, АЭС), если высвобождение этой энергии может привести к значительным потерям среди мирного населения (за исключением случаев, когда такие сооружения оказывают непосредственную поддержку вооружённым силам и нет другого разумного способа прекратить эту поддержку);

В то же время, наличие гражданского населения в определённом месте не является препятствием для проведения военных операций в этом месте. Использование гражданского населения в качестве «живого щита» прямо запрещено.

Запрещённые средства и методы ведения войны

IV Гаагская конвенция 1907 г. вводит норму, согласно которой право воюющих сторон применять средства поражения противника не является неограниченным.

Согласно этой конвенции, а также дополнительным протоколам к Женевским конвенциям 1949 г., запрещено:

• использовать яды или отравленное оружие;

• убивать или ранить противника, который, положив оружие или не имея возможности обороняться, сдался;

• отдавать приказ не оставлять никого в живых, а равно угрожать или действовать таким образом;

• использовать оружие, боеприпасы или материалы, созданные с целью причинить излишние страдания;

• употреблять не по назначению флаг перемирия, национальный флаг, знаки различия и униформу, равно как и эмблемы, определённые в Женевской конвенции;

• уничтожать или конфисковывать собственность врага, если только это не продиктовано военной необходимостью;

• наносить удары по незащищённым городам, селениям и зданиям;

• объявлять приостановленными или лишёнными силы права или требования подданных неприятельской державы.

Военная оккупация

Территория государства считается оккупированной, если фактическая власть на ней перешла в руки вражеской армии. Вопросы, связанные с оккупацией, регулируются Гаагским положением 1907 года, IV Женевской конвенцией 1949 года и некоторыми положениями Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, принятого в 1977 году.

Оккупирующая держава не имеет права переселять часть своего населения на территорию, которую она оккупирует.

Международным правом установлена не только личная ответственность за военные преступления и преступления против человечности, но также и командная ответственность. Статья 86 I протокола к Женевским конвенциям 1949 года утверждает, что командир несёт ответственность за нарушения конвенций подчинёнными в том случае, если он знал о возможности совершения ими преступлений, но не принял необходимых мер для их предотвращения.

Журналисты

Международное гуманитарное право содержит нормы, охраняющие журналистов во время войны.

В зоне вооружённого конфликта могут работать две категории журналистов:

• военные корреспонденты (ст. 4.A (4) III Женевской конвенции 1949 г.)

• журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах вооружённых конфликтов (ст. 79 I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г.)

Согласно ст. 4 III Женевской конвенции 1949 г., военные корреспонденты обязаны удовлетворять следующим условиям:

• являться представителями СМИ;

• иметь аккредитацию в вооружённых силах;

• сопровождать военные формирования;

• не являться членами военных формирований.

Общие принципы права и международное обычное право.

Общие принципы права имеют особое значение для права, регулирующего такой сложный феномен, как вооруженный конфликт.

В современной формулировке оговорки Мартенса, содержащейся в Дополнительном протоколе I, подчеркивается, что в случаях, не предусмотренных конкретными положениями международного права, «гражданские лица и комбатанты остаются под защитой и действием принципов международного права, проистекающих из установившихся обычаев, из принципов гуманности и из требований общественного сознания» (ст. 1.2). Ссылаясь на заявление, сделанное в Деле о канале Корфу, в своем решении 1986 года по Делу о военной и военизированной деятельности в Никарагуа (Никарагуа против США) Международный суд отмечает, что общая статья 3 отражает «элементарные соображения гуманности» (п. 218). Таким образом, оговорку Мартенса можно понимать как общепринятое выражение принципа гуманности, адаптированного к условиям войны.

Принцип пропорциональности (соразмерности) и принцип проведения различия особенно актуальны для регулирования применения силы в вооруженном конфликте. Согласно принципу пропорциональности, сила, используемая для достижения определенной законной цели, должна быть пропорциональна военному значению данной цели. Другими словами, следует воздержаться от нападения, «которое, как можно ожидать, вызовет случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесет случайный ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному преимуществу, которое предполагается получить» (ст. 57.2.a.iii Дополнительного протокола I). Часто неизбежные попутные потери среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам должны оставаться в разумном соотношении с военным преимуществом, ожидаемом при достижении цели операции. Соответственно, военному командованию всегда приходится соизмерять предполагаемые военные результаты с интересами гражданских лиц, затронутых запланированными военными действиями.

Принцип проведения различия требует, чтобы стороны вооруженного конфликта всегда проводили различие между комбатантами и военными объектами, с одной стороны, и гражданским населением и гражданскими объектами – с другой. Статья 48 Дополнительного протокола I кодифицирует данную норму, а последующие статьи (ст. 49–60) раскрывают ее содержание. Наконец, в статье 52.2 впервые в истории международного гуманитарного права дается определение понятия «военных объектов».

Еще в 1868 году в Санкт-Петербургской декларации получает осуждение использование оружия, которое «без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из строя». Статья 35.2 Протокола I дала этому важнейшему принципу международного гуманитарного права новую формулировку, запретив «применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения или излишние страдания». Международный суд в своем Консультативном заключении по ядерному оружию от 1996 года отнес данные положения к числу «незыблемых принципов международного обычного права» (п. 79).

Согласно Международному Суду, международное обычное право играет решающую роль в качестве независимого источника правовых норм, применимых в области международного гуманитарного права (Консультативное заключение по ядерному оружию, п. 75). Недавно опубликованное исследование МККК определило нормы, которые, по его мнению, должны рассматриваться как обычное право, то есть нормы, применимые в вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного характера. Хотя исследование не претендует на официальную кодификацию норм международного обычного права, в его перечне подробно отражена сложившаяся практика, подкрепленная opinio juris. Один из его основных выводов заключается в том, что важнейший источник международных норм, регулирующих ведение военных действий, носит обычно-правовой характер. Более того, эти обычные нормы применяются в равной степени и к международным, и к немеждународным вооруженным конфликтам, тем самым заполняя пробелы плохо кодифицированного письменного свода законов, применимых во внутригосударственных вооруженных столкновениях.

История:

В древности сначала все население завоёванной страны обращалось в рабство, потом одни только военнопленные.Тем не менее, уже в древности предпринимались попытки регламентировать право войны.

В Средние Века католическая церковь запрещала употребление метательных снарядов, отравленного оружия и т.д. В установлении этой практики видную роль играло рыцарство, выработавшее правила добропорядочной войны (bonne guerre), основанных на понятии о рыцарской чести. Война не начиналась без объявления;

В течение XVII—XVIII веков в Европе создаются правила цивилизованной войны, отступление от которых требует всякий раз оправдания особыми соображениями военной необходимости (raison de guerre).

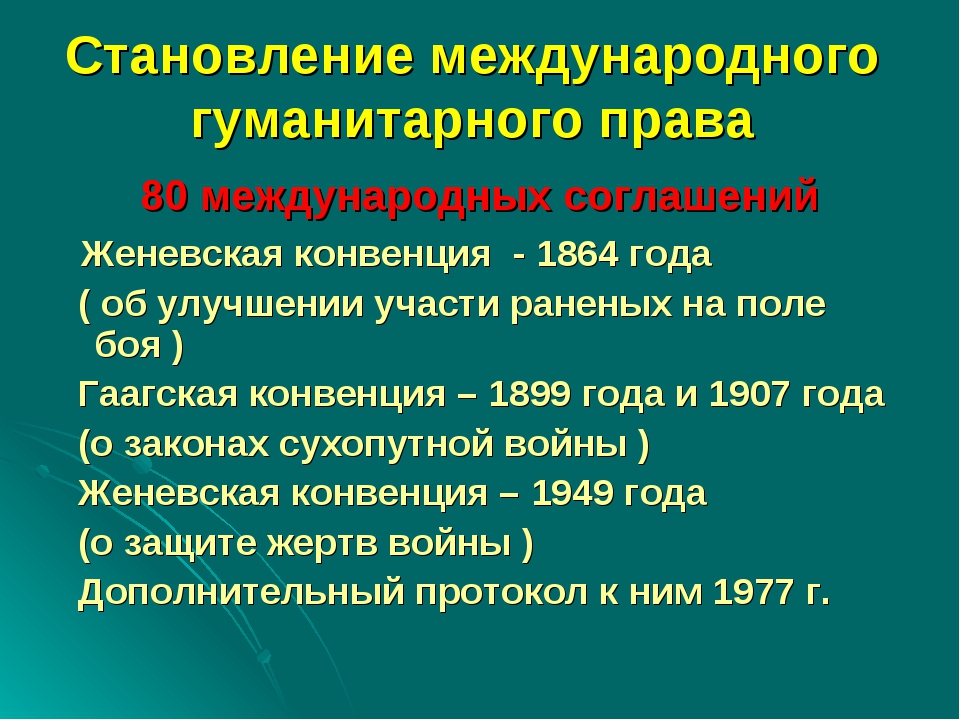

В XIX веке проявилось стремление заменить шаткие и неясные нормы обычного права войны точными правилами, зафиксированными в международных договорах между руководящими державами.

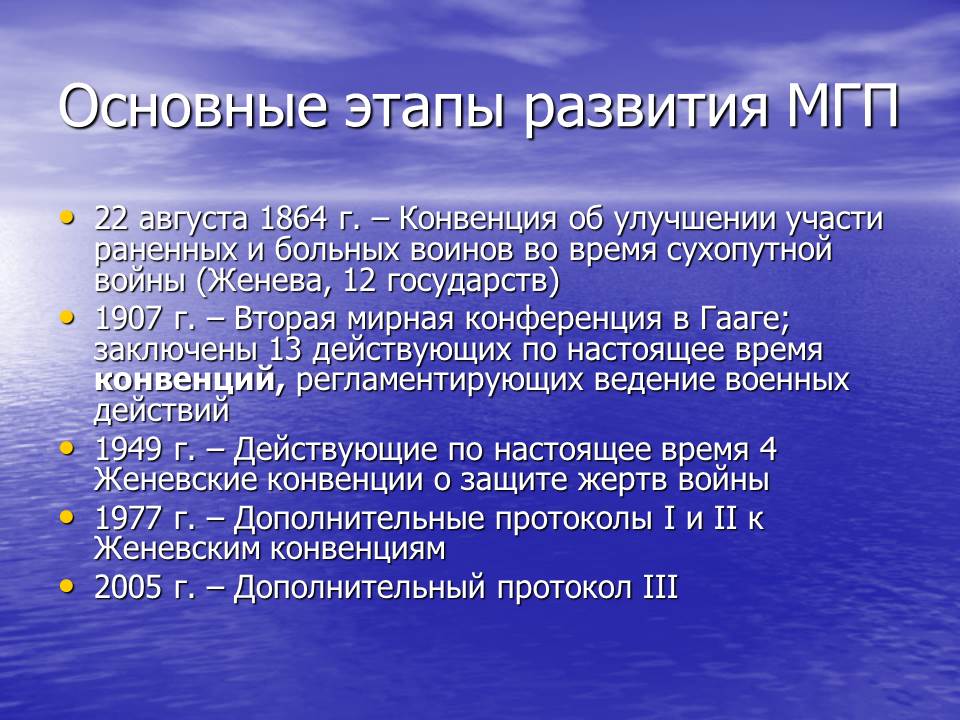

Парижской декларацией 1856 г. были определены отношения воюющих и нейтральных держав в морской войне;

Женевской конвенцией 1864 г. была определена участь больных и раненых воинов во время сухопутной войны;

Санкт-Петербургской конвенцией 1868 г. было запрещено употребление разрывных пуль.

Первым примером кодификации права войны стала полевая инструкция (Кодекс Либера), составленная в 1863 г. во время Гражданской войны в США по поручению президента Линкольна, профессором Францем Либером и получившая, по обсуждении её в особой военной комиссии, законодательную санкцию. Успешное применение её в войне с южными штатами вызвало всеобщее доверие к ней и навело на мысль о возможности создать инструкцию, которая могла бы быть принята всеми государствами, как обязательный международный закон.

По личной инициативе российского императора Александра II в 1874 г. была созвана Брюссельская конференция с целью кодифицировать правила ведения сухопутной войны. Был выработан проект «Декларации о законах и обычаях войны». Не имея обязательной силы в отношениях между государствами, брюссельская декларация оказала, однако, большое влияние на дальнейшее развитие права войны.

Огромное значение в развитии международного права сыграли Гаагские конференции мира. Именно на них были разработаны основные нормы международного гуманитарного права:

• Запрещено использование многих видов оружия (в том числе ядов, снарядов больше определённого веса, зажигательных снарядов).

• Провозглашён принцип мирного разрешения международных споров и урегулирован порядок провозглашения войны и открытия военных действий.

• Определены законы и обычаи сухопутной и морской войны, правила нейтралитета при их ведении.

• Распространены на условия морской войны требования Женевской конвенции 1864 года.

Гаагские конвенции стали главными международными актами, регулирующими право войны и мира и действуют до сих пор.

Новый этап в развитии международного гуманитарного права охарактеризовали Женевские конвенции 1949 года:

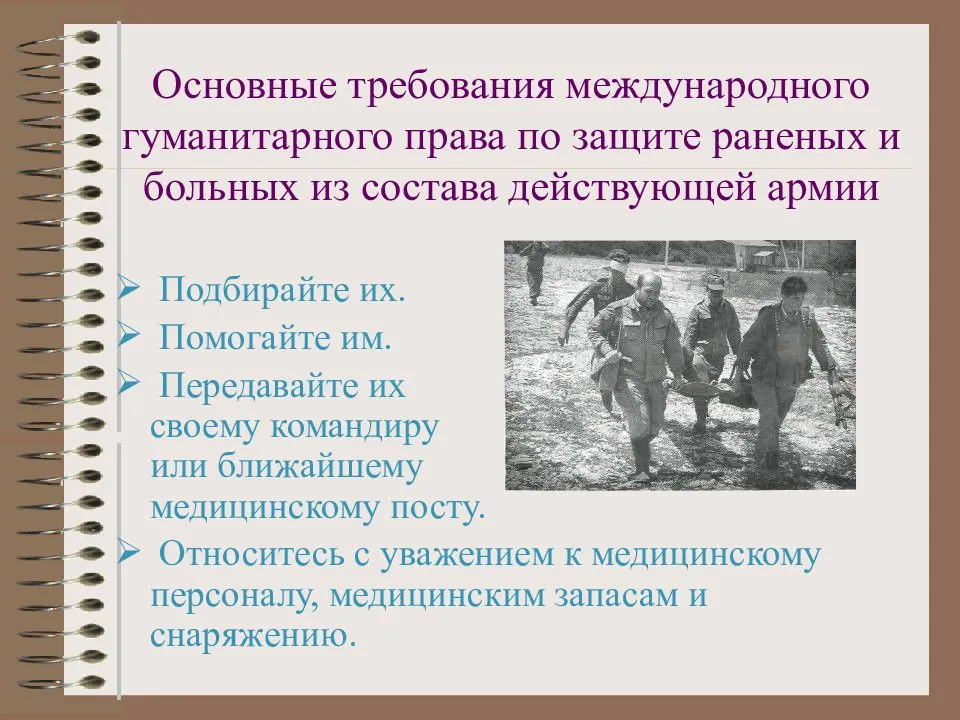

• Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;

• Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море;

• Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными;

• Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны;

Наёмники

Лица, действующие в целях получения материального вознаграждения, не являющиеся гражданами ни одной из сторон конфликта, не проживающие постоянно на их территории и не являющиеся лицами, направленными для исполнения служебных обязанностей, не могут претендовать на статус комбатанта и военнопленного.

В ряде стран наёмничество признаётся преступлением и подлежит уголовному преследованию.

Следует проводить различие между наёмниками и добровольцами: последние участвуют в конфликте по идейным соображениям и являются комбатантами.

Согласно Первому Дополнительному Протоколу к Женевским Конвенциям наёмники не получают статуса комбатанта и военнопленного, но, тем не менее, с ними необходимо обращаться гуманно согласно ст. 3, общей для всех Женевских Конвенций.

Международный уголовный суд

Для того, чтобы не создавать отдельный трибунал для каждого конфликта, в 1998 году было решено создать Международный уголовный суд, в компетенции которого находятся военные преступления, для которых определена универсальная юрисдикция. В 2002 году договор о его создании вступил в силу, однако многие страны (включая Россию, США и Китай) не подписали или не ратифицировали его. Более того, США заключили со многими странами двусторонние соглашения о невыдаче американских граждан Международному уголовному суду (зачастую такие договоры содержали также встречное обязательство со стороны Соединённых Штатов не выдавать граждан второго государства).

.. /

Международное гуманитарное право

К комбатантам относятся:

• личный состав регулярных вооружённых сил и включенные в них полувоенные или вооружённые организации, личный состав ополчений и добровольческих отрядов, включённые в состав вооружённых сил;

• партизаны, личный состав ополчений и добровольческих отрядов, включая организованные движения сопротивления, если они отвечают 4 требованиям, приведённым выше;

• население неоккупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно берется за оружие для борьбы со вторгающимися войсками;

• вооружённые участники национально-освободительных движений, борющихся против колониализма, расизма и иностранного господства в осуществлении своего права на самоопределение (только для стран-участниц Дополнительного протокола I 1977 г.).

Военные журналисты, интендантский, военно-медицинский состав и военные юристы считаются некомбатантами, несмотря на то, что входят в состав вооружённых сил.

Понятие и особенности международного гуманитарного права

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, представляющая собой совокупность принципов и норм, регулирующих отношения государств в период вооруженных конфликтов.

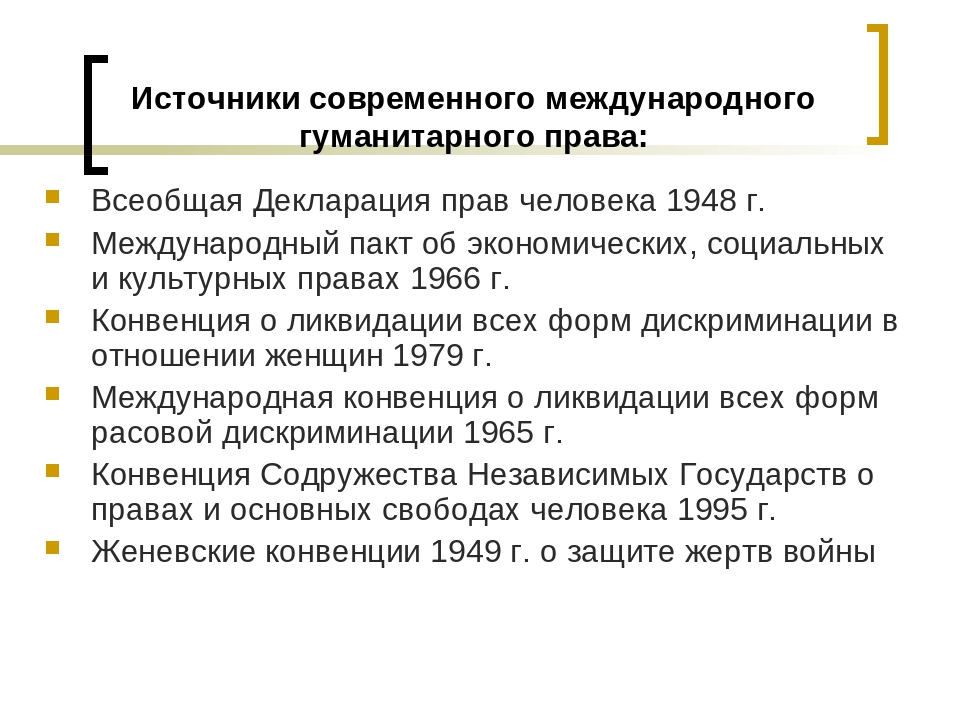

Существует большое число международных договоров, составляющих международно-правовую базу отрасли международного гуманитарного права. В их числе:

- Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г.;

- Гаагская декларация о запрещении применять пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле 1899 г.;

- Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.;

- Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий 1907 г.;

- Конвенция об обращении торговых судов в суда военные 1907 г.;

- Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин 1907 г.;

- Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны 1907 г.;

- Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне 1907 г.;

- Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г.;

- Правила о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам в военное время 1936 г.;

- Нионское соглашение о мерах борьбы с пиратскими действиями подводных лодок 1937 г.;

- Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.: а) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; б) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; в) об обращении с военнопленными; г) о защите гражданского населения во время войны;

- Дополнительные Протоколы I и II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.;

- Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г.;

- Конвенция о запрещении производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.;

- Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.;

- Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. с протоколами: а) Протокол I – о необнаруживаемых осколках; б) Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., – о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств; в) Протокол III – о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия; г) Протокол 1У 1995 г. – об ослепляющем лазерном оружии;

- Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1993 г.;

- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.;

- Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.

Среди региональных международных договоров следует назвать Соглашение государств – участников СНГ о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов 1993 г.

Предмет регулирования международного гуманитарного права – международные вооруженные конфликты, а также частично вооруженные конфликты немеждународного характера.

Международные вооруженные конфликты – это конфликты с применением оружия, в которых участвуют два или более государств.

Вооруженный конфликт немеждународного характера обладает следующими признаками:

- наличие организованных военных действий между противоборствующими силами;

- в военных действиях участвуют вооруженные силы;

- достаточно массовый и устойчивый характер вооруженных выступлений;

- противоборствующие силы должны иметь органы, ответственные за их поведение;

- каждая из сторон должна иметь контролируемую ею часть территории государства.

Вооруженный конфликт немеждународного характера – это своего рода гражданская война в пределах государства. Международное право запрещает вмешательство какого-либо государства в вооруженный конфликт немеждународного характера.