Влияние на человеческие качества и социальное поведение

Исследование, опубликованное в журнале Cyberpsychology, демонстрирует, что в 1997 году самые популярные детские шоу (для детей 9-11-лет) выражали (по мнению взрослых зрителей) следующие доминирующие ценности: общность с другими людьми и доброту. Слава занимала пятнадцатое место из шестнадцати. К 2007 году слава поднялась на первое место, за ней следовали успех, имидж, популярность и деньги. Чувство общности опустилось на одиннадцатое место, а доброта – на двенадцатое.

Опрос 16-летних в Великобритании показал, что 54 % из них намерены стать «звёздами».

Другой опрос показал, что среди детей в возрасте до 10 лет 75 % уверено, что счастье можно купить за деньги. На вопрос кем они хотят стать, когда вырастут, более 20 % отвечают, что хотят «просто быть богатыми».

Согласно публикации в International Journal of Cultural Studies, люди, наиболее заинтересованные в сплетнях о звёздах шоу бизнеса втрое реже участвуют в какой-либо местной организации и вдвое реже становятся волонтерами, чем те, кто предпочитает новости другого рода.

Они также меньше всех вовлечены в политику, меньше всех склонны протестовать и участвовать в выборах.

Антрополог Грант МакКракен путём поиска в базе данных выяснил, кто становился знаменитым в США в различные исторические периоды. С 1900 по 1910 год актеры привлекли к себе 17 % внимания, оказанного знаменитостям; чуть меньше, чем физики, химики и биологи вместе взятые. Кинорежиссеры получили 6 %, а писатели – 11 %. При продлении временных серий до 1950 года у актеров – 24 % , а у писателей – 9 %; К 2010 году на долю актеров приходилось 37 % (в четыре раза больше, чем у ученых), а доля кинорежиссеров и писателей снизилась до 3 %.

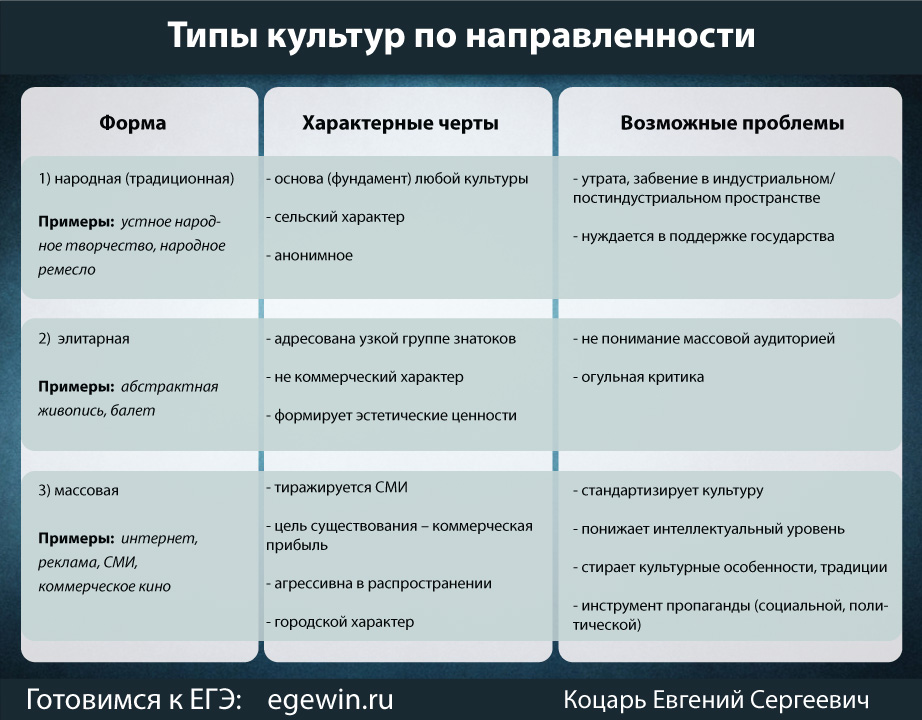

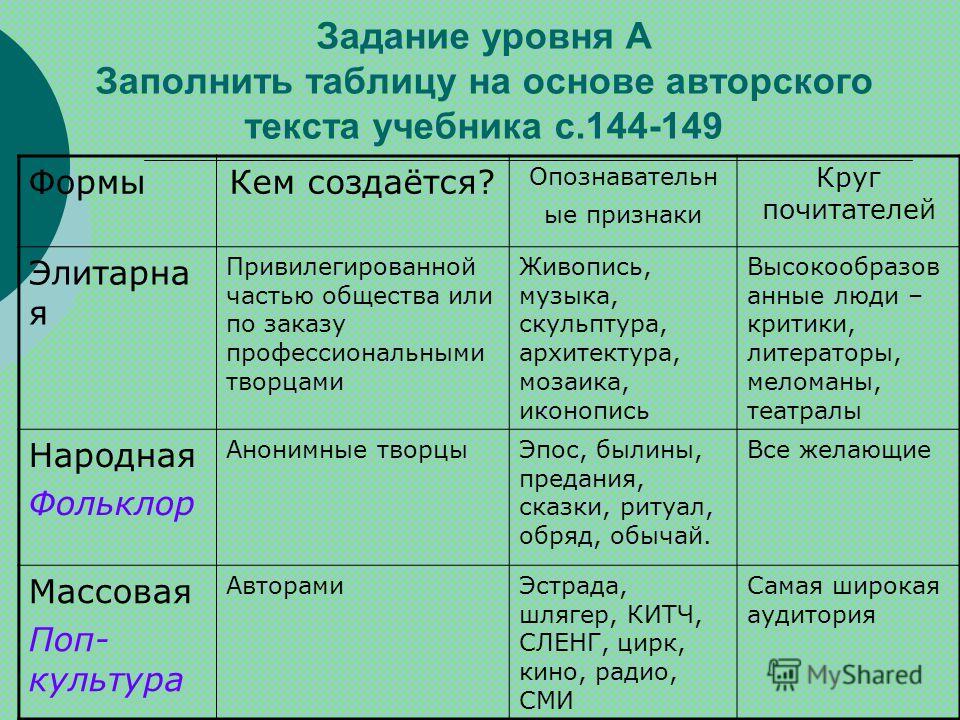

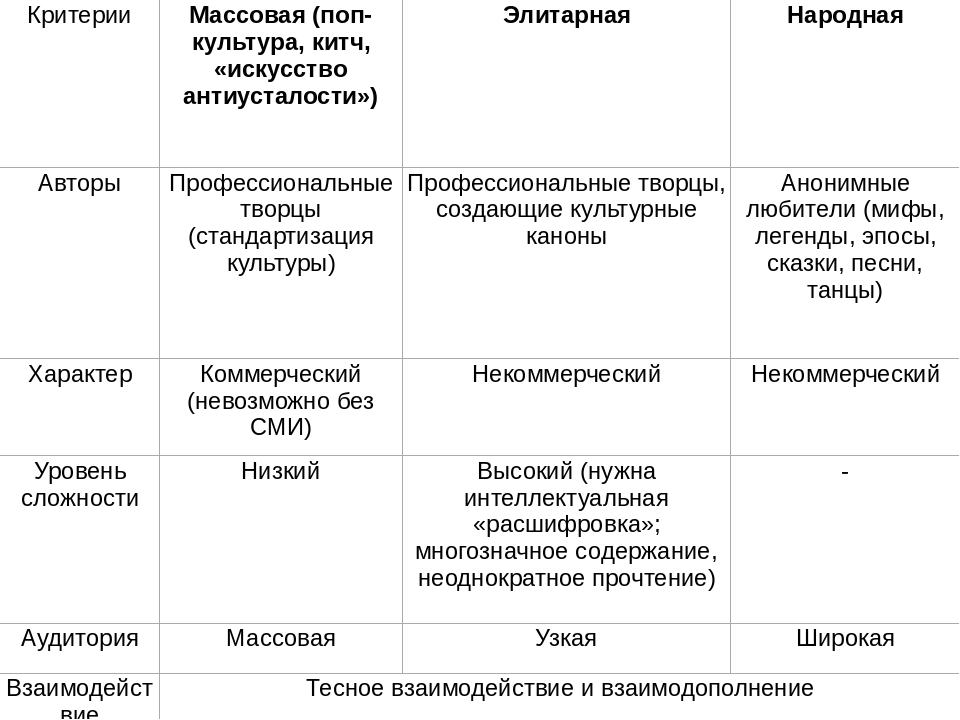

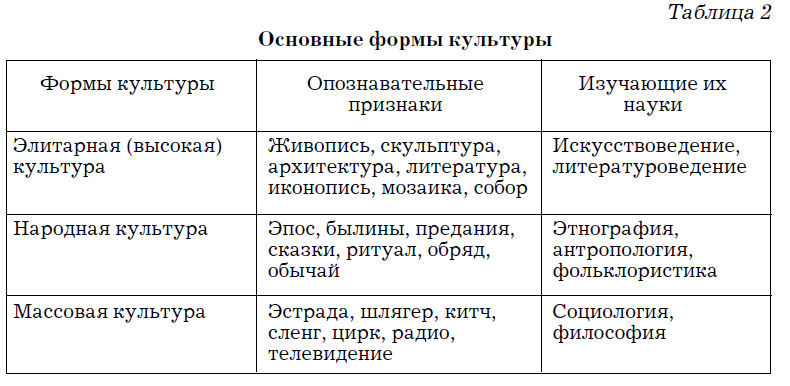

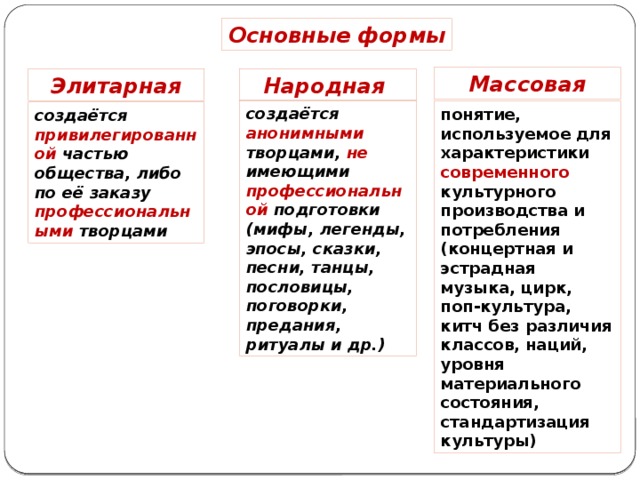

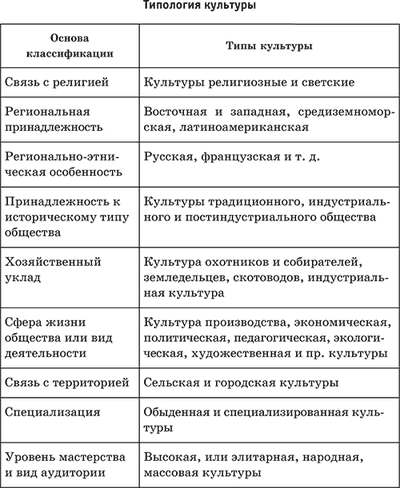

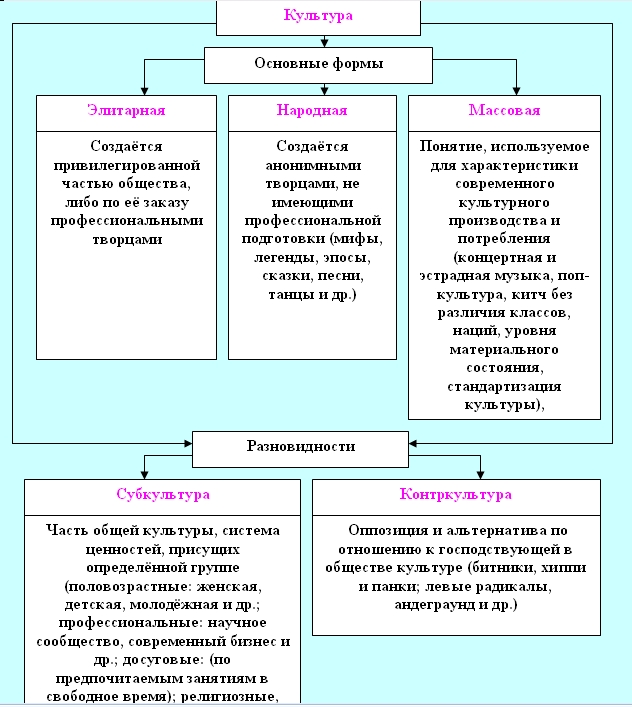

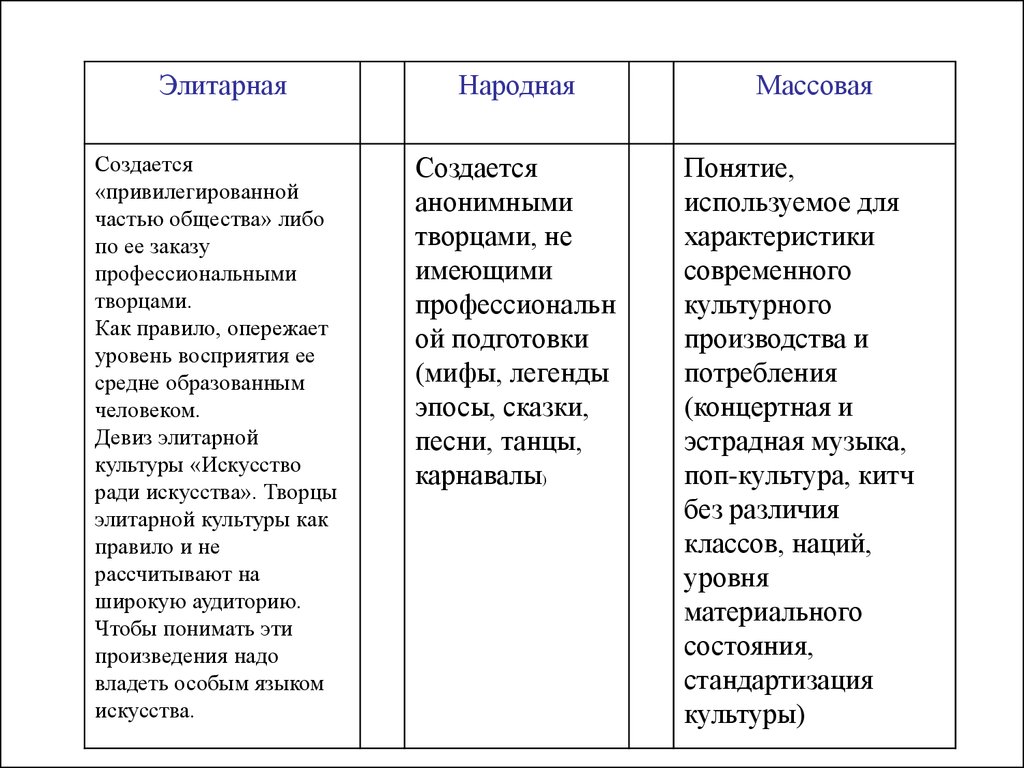

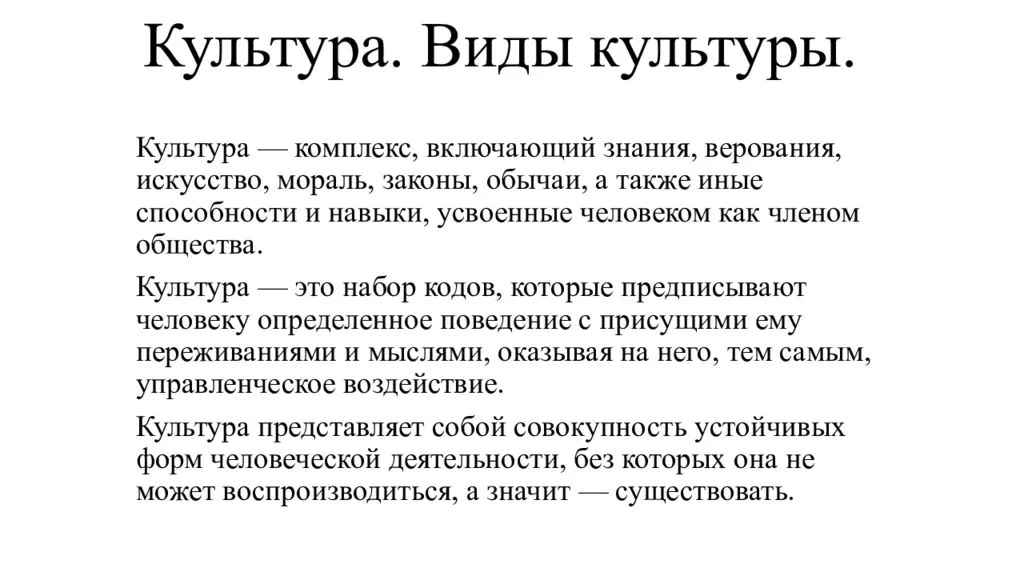

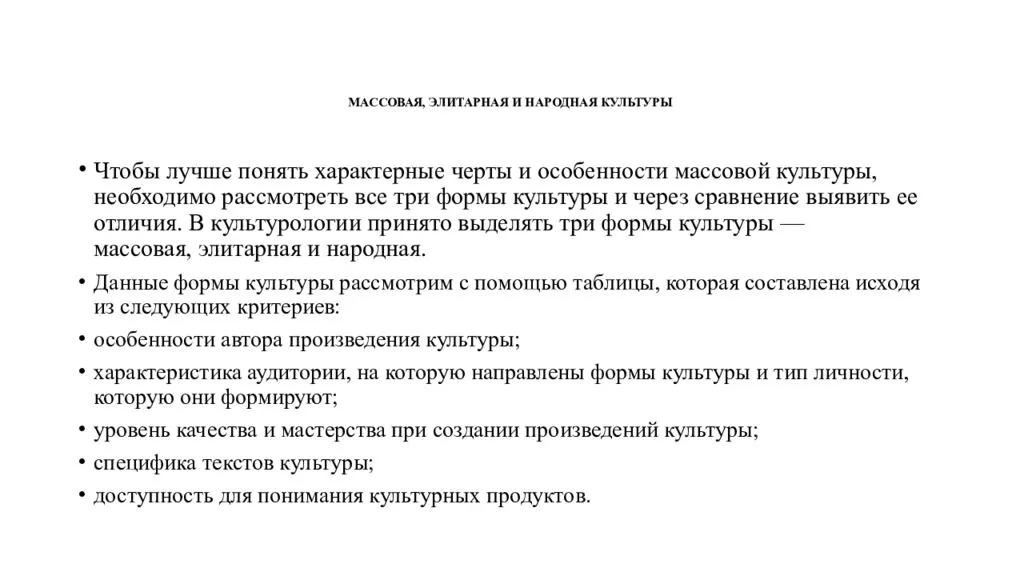

Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура

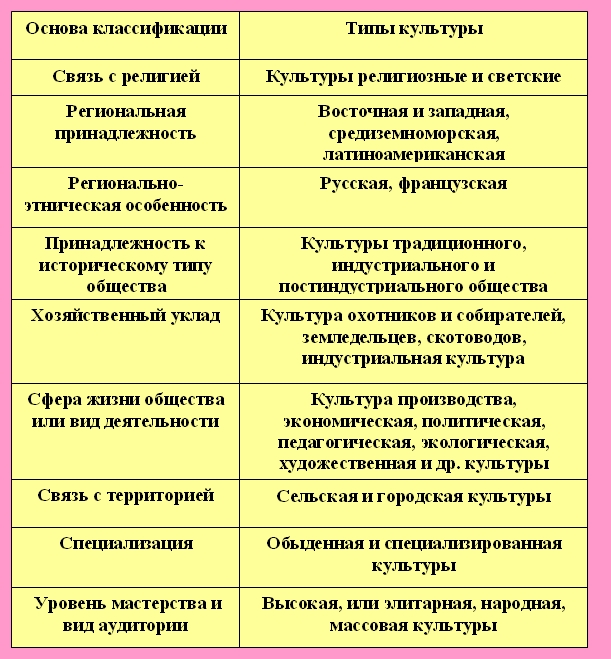

Культуру можно делить на типы по множеству признаков. Например, по национальному: на русскую, немецкую, китайскую, американскую. Можно говорить о сельской и городской культуре, о средневековой и античной культуре, о дворянской и крестьянской культуре…Однако основной способ деления – на три основные формы: элитарную, народную и массовую.

Народная культура не имеет четких авторов. Ее творцы не являются профессионалами и остаются анонимными. К народной культуре относятся мифы и сказки, фольклор, народные песни и танцы, промыслы.

Фольклорный коллектив «Иван да Марья» на фестивале в Шушенском Красноярского края. Фото: Reuters

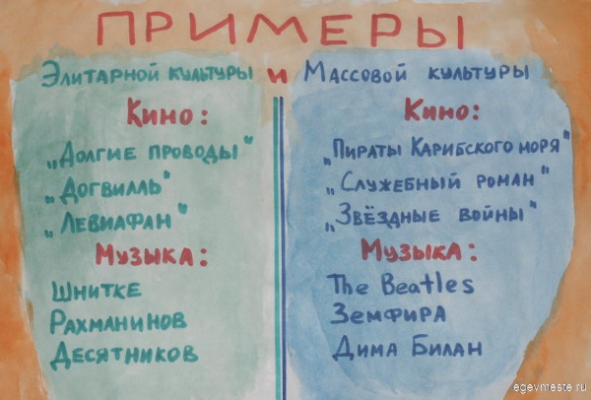

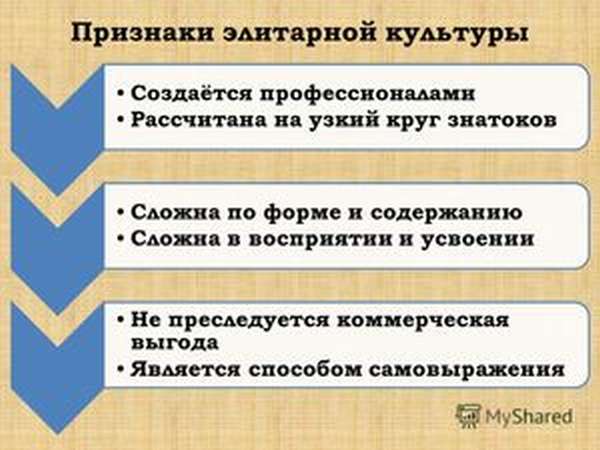

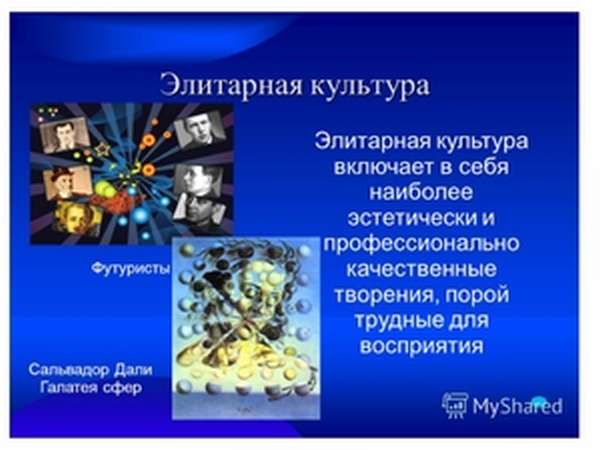

Элитарная культура создается привилегированной частью общества или по ее заказу. Элитарная культура отличается сложностью содержания. Ее создатели — профессиональные писатели, музыканты, художники. К элитарной культуре относятся классическая музыка и живопись, опера и балет, современное искусство и артхаус — «кино не для всех».

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Сталкер» (1979). «Сталкер» — пример элитарного кино, не рассчитанного на широкую публику

Массовая культура рассчитана на максимально широкий круг потребителей, на коммерческий успех. Ее произведения, как и произведения элитарной культуры, создают профессионалы. При этом массовая культура отличается простотой форм и стандартизованностью — она должна быть понятной большинству, демократичной. К массовой культуре относят эстрадную музыку, популярное кино и сериалы, массовую литературу, компьютерные игры, рекламу.

Поп-певица Майли Сайрус на концерте. Фото: Reuters

История

XVIII и XIX век

Предпосылки формирования массовой культуры заложены в самом наличии структуры общества[источник не указан 433 дня]. Хосе Ортега-и-Гассет сформулировал известный подход к структуризации по признаку творческой потенции. Тогда возникает представление о «творческой элите», которая, естественно, составляет меньшую часть общества, и о «массе» — количественно основной части населения. Соответственно становится возможно говорить и о культуре элиты («элитарной культуре») и о культуре «массы» — «массовой культуре». В этот период происходит разделение культуры, детерминированное формированием новых значительных социальных слоёв, получающих доступ к полноценному образованию, но не принадлежащих к элите. Получая возможность для осознанного эстетического восприятия явлений культуры, вновь возникающие социальные группы, постоянно коммуницирующие с массой, делают значимыми в общественном масштабе явления «элитарной» и одновременно проявляют интерес к «массовой» культуре, в некоторых случаях происходит их смешение (см. напр. Чарльз Диккенс).

XX век

В XX веке массовое общество и сопряжённая с ним массовая культура стали предметом исследований виднейших учёных в разных научных областях: философов Хосе Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»), Карла Ясперса («Духовная ситуация времени»), Освальда Шпенглера («Закат Европы»); социологов Жана Бодрийяра («Фантомы современности»), П. А. Сорокина («Человек. Цивилизация. Общество.») и других. Анализируя массовую культуру, каждый из них отмечает тенденцию к её коммерциализации.

Карл Маркс, анализируя проблемы рыночной экономики, отмечал коммерциализацию литературного труда:

Говоря об искусстве в целом, приблизительно аналогичную тенденцию отмечал П. А. Сорокин в середине XX века: «Как коммерческий товар для развлечений, искусство всё чаще контролируется торговыми дельцами, коммерческими интересами и веяниями моды… Подобная ситуация творит из коммерческих дельцов высших ценителей красоты, принуждает художников подчиняться их требованиям, навязываемым вдобавок через рекламу и другие средства массовой информации».

В начале XXI века современные исследователи констатируют те же культурные явления: «Современные тенденции имеют кумулятивный характер и уже привели к созданию критической массы изменений, затронувших самые основы содержания и деятельности культурных институтов

К наиболее значимым из них, на наш взгляд, относятся: коммерциализация культуры, демократизация, размывание границ — как в области знания, так и в области техники, — а также преимущественное внимание к процессу, а не к содержанию».. Отношение к массовой культуре в современной философской и культурологической мысли не является однозначным

Если Карл Ясперс назвал массовое искусство «упадком сущности искусства», а Жан Бодрийяр говорил, что все сферы современного искусства «входят в трансэстетическую сферу симуляции», то эти концепции были пересмотрены в 1960—1970 гг. в рамках постмодернизма, уничтожившего для многих исследователей противопоставление массовой и элитарной культур качественного оценочного смысла Говоря об искусстве (подразумевая элитарное искусство) начала XX века, Ортега-и-Гассет говорит о его дегуманизации. В таких условиях увеличение роли «сверхгуманизированного» массового искусства — процесс закономерный.

Отношение к массовой культуре в современной философской и культурологической мысли не является однозначным. Если Карл Ясперс назвал массовое искусство «упадком сущности искусства», а Жан Бодрийяр говорил, что все сферы современного искусства «входят в трансэстетическую сферу симуляции», то эти концепции были пересмотрены в 1960—1970 гг. в рамках постмодернизма, уничтожившего для многих исследователей противопоставление массовой и элитарной культур качественного оценочного смысла Говоря об искусстве (подразумевая элитарное искусство) начала XX века, Ортега-и-Гассет говорит о его дегуманизации. В таких условиях увеличение роли «сверхгуманизированного» массового искусства — процесс закономерный[источник не указан 1764 дня].

Примечания

- Маркс К. Теория прибавочной стоимости (IV том «Капитала») // К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве. Т.I. — М.: Искусство, 1957.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992.

- Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. — М.: Классика-XXI, 2003. — С. 40.

- Ясперс К. Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Бодрийяр Ж.. Прозрачность зла // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Теоретическая культурология / Под ред. Разлогова К. Э. — М.: Рос. инст-т культурологии, 2005.

- Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2006

Влияние на человеческие качества и социальное поведение

Исследование, опубликованное в журнале Cyberpsychology, демонстрирует, что в 1997 году самые популярные детские шоу (для детей 9-11-лет) выражали (по мнению взрослых зрителей) следующие доминирующие ценности: общность с другими людьми и доброту. Слава занимала пятнадцатое место из шестнадцати. К 2007 году слава поднялась на первое место, за ней следовали успех, имидж, популярность и деньги. Чувство общности опустилось на одиннадцатое место, а доброта – на двенадцатое.

Опрос 16-летних в Великобритании показал, что 54 % из них намерены стать «звёздами».

Другой опрос показал, что среди детей в возрасте до 10 лет 75 % уверено, что счастье можно купить за деньги. На вопрос кем они хотят стать, когда вырастут, более 20 % отвечают, что хотят «просто быть богатыми».

Согласно публикации в International Journal of Cultural Studies, люди, наиболее заинтересованные в сплетнях о звёздах шоу бизнеса втрое реже участвуют в какой-либо местной организации и вдвое реже становятся волонтерами, чем те, кто предпочитает новости другого рода.

Они также меньше всех вовлечены в политику, меньше всех склонны протестовать и участвовать в выборах.

Антрополог Грант МакКракен путём поиска в базе данных выяснил, кто становился знаменитым в США в различные исторические периоды. С 1900 по 1910 год актеры привлекли к себе 17 % внимания, оказанного знаменитостям; чуть меньше, чем физики, химики и биологи вместе взятые. Кинорежиссеры получили 6 %, а писатели – 11 %. При продлении временных серий до 1950 года у актеров – 24 % , а у писателей – 9 %; К 2010 году на долю актеров приходилось 37 % (в четыре раза больше, чем у ученых), а доля кинорежиссеров и писателей снизилась до 3 %.

Примечания

- Маркс К. Теория прибавочной стоимости (IV том «Капитала») // К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве. Т.I. — М.: Искусство, 1957.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992.

- Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. — М.: Классика-XXI, 2003. — С. 40.

- Ясперс К. Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Бодрийяр Ж.. Прозрачность зла // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Теоретическая культурология / Под ред. Разлогова К. Э. — М.: Рос. инст-т культурологии, 2005.

- Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2006

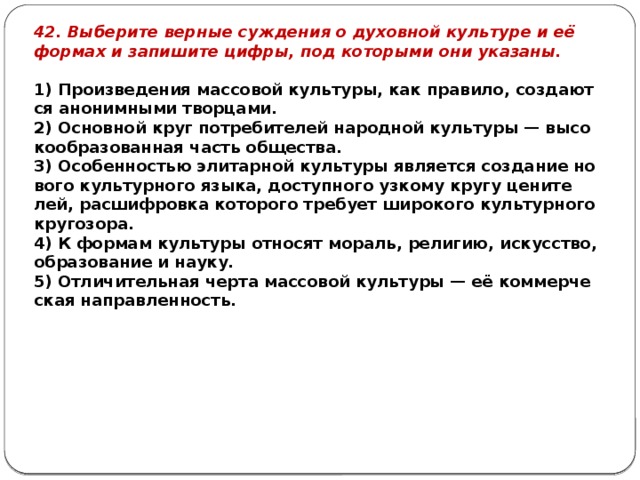

Суждения о массовой культуре. Задания из ЕГЭ с ответами

В ЕГЭ по обществознанию регулярно встречаются вопросы о трех формах культуры. Нужно хорошо знать признаки произведений масскульта и уметь выбрать их из списка. Разберем несколько заданий из экзаменов прошлых лет:

Найдите в приведённом списке проявления массовой культуры и запишите цифры, под которыми они указаны.1) премьера фильма ужасов2) фестиваль рекламных роликов3) переиздание детектива-бестселлера4) выставка художников-авангардистов5) областной смотр фольклорных коллективов6) открытие международного конкурса пианистовПравильный ответ: 123

Телеканал транслировал телесериал о буднях городской больницы. Что позволяет отнести этот сериал к произведениям массовой культуры? Запишите цифры, под которыми указаны выбранные элементы ответа.1) СМИ представили телесериал как удачный коммерческий проект.2) Авторы используют народную музыку и эпические сюжеты.3) Одной из главных целей создателей телесериала было собственное самовыражение.4) Телесериал рассчитан на усреднённый потребительский вкус.5) Телесериал интересен кругу знатоков.6) Понимание телесериала не требует специальной подготовки.Правильный ответ: 146

За последние годы в крупном региональном центре сложилось несколько вокально-инструментальных молодежных групп. Какие особенности деятельности этих групп свидетельствуют об их принадлежности к массовой культуре? Запишите цифры, под которыми они указаны.1) развивают традиции народного вокального творчества2) исполняют композиции собственного сочинения3) деятельность имеет коммерческую направленность4) репертуар составляет несложная танцевальная музыка5) выполняют функцию накопления культурного опыта6) произведения адресованы наиболее эстетически развитой части публикиПравильный ответ: 3

Примеры

Когда я на своих занятиях говорю про массовую культуру, про ее примеры, то обычно начинаю с музыки. Вот что из себя представляет современная поп-музыка? Если говорить о песнях, то в современных песнях три основных сценария.

Сценарий первый: ты меня не любишь, я люблю — драма.

Сценарий второй: ты меня любишь, я тебя нет — вторая драма.

Сценарий третий: а у нас все пучком

А клубная музыка? Вот ди-джей елозит пластинкой по игле — вот это музыка и называется! Сплошная примитивщина. Есть, конечно хорошая музыка, но ее крайне мало.

Если говорить о кино, то как верно заметил один мой друг: если бы в фильме вместо героев бегали бы красные и синие человечки — был бы тот же самый смысл! Современное голливудское апеллирует к эмоциям и инстинктам аудитории: боевики — к насилию, драмы — к инстинкту размножения и чувству собственничества, юмор, в комедиях юмор — ниже пояса, а любые ужасы апеллируют к инстинкту выживания. Именно такая кинопродукция очень хорошо продается. Но это ж сплошная биология! Вот именно.

Ну, ребят, если кино сейчас снимают по комиксам и делают ремейки на ремейки — о чем это говорит? Кризис идей? Да бред! Что у нас мало классики для экранизации?! Да нет же. Просто, что продается, про то и снимают. Так что думаю, что с примерами массовой культуры проблем возникнуть не должно.

Поделиться в соц. сетях

Признаки массовой культуры

-

Произведения массовой культуры создаются профессионалами — так же, как и произведения элитарной. В отличие от народной культуры, авторы известны по именам, не анонимны.

-

Массовая культура ориентируется не на узкий слой ценителей, а на максимально широкий круг потребителей. Массовая культура демократична.

-

Масскульт отличается простотой форм и стандартизированностью, его произведения должны быть понятны человеку без специальной подготовки.

-

Массовая культура ориентирована на коммерческую выгоду. Главный критерий ее успеха — востребованность аудиторией. Поэтому поп-культура подчиняется законам спроса и предложения.

Структура культуры.

Прежде всего в культуре можно выделить широкие области или сферы культуры, соответствующие определенным потребностям, которые они удовлетворяют. Это экономика, институты, регулирующие совместную жизнь, такие как право, государство, обычаи, знания и наука, идеология, искусство, религия и др.

В каждой сфере культуры существуют составные единицы, илиэлементы. Ими могут быть как предметы, так и идеи, вокруг которых концентрируются другие средства деятельности. Например, в некоторых первобытных обществах таким организующим элементом мог быть лук, бумеранг, мотыга, колесо. В более поздние времена такими элементами могли быть паровая машина, идея эволюции, идея относительности.

Совокупность средств, функционально связанных с элементами, образует культурный комплекс. Каждый культурный комплекс включает в себя определенные ценности, реализует определенную систему знаний, имеет свою организационнуюи нормативно-регулятивную основу, опирается на свою материально-техническую базуи т.п. Например, современная религия представляет из себя культурный комплекс. В качестве базисного элемента этого комплекса лежит система религиозных ценностей, религиозное вероучение, которые объединяют вокруг себя вспомогательные, обслуживающие средства: культовые здания (церкви и т.п.), богослужебные книги, ритуальная утварь, одежды священников, религиозные организации, управления церковными делами, церковный язык и др. Подобные комплексы образуют и экономика, и наука, и искусство и др. сферы культуры.

В структуре культуры следует отличать личную культуру индивида от культуры общности. Личная культура – это совокупность личных средств, методов деятельности, образцов поведения, идей и мыслей.

Культура общности (социальной группы, сословия, народа и т.п.) – это совокупность средств и способов деятельности, поведения, которые приняты и признаны общностью и приобрели значение для ее членов, считаются «обязательными» (напр. правила общежития и др.).

Культуру общности нужно отличать от культурного наследия, которое передается следующему поколению, сдало экзамен на устойчивость во времени. Например сегодняшняя мода не входит в культурное наследие, а то, что становится комплексом освященных ценностей (идеи, произведения искусства, научные теории, машины, архитектурные произведения и др.) составляют культурное наследие.

Культура массы, народная культура и эрудированная культура

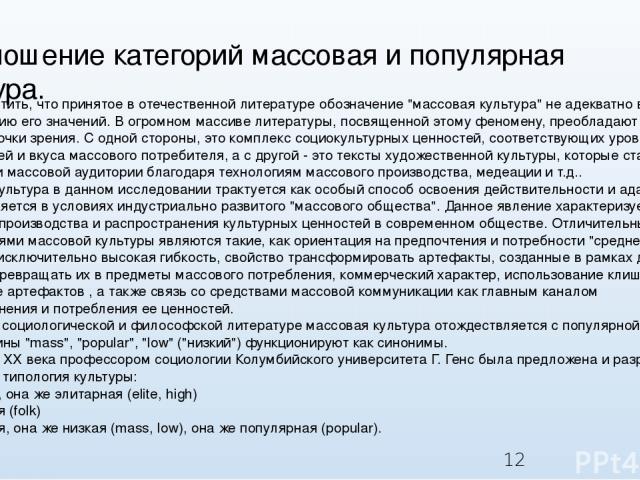

Первоначально выражение «массовая культура» использовалось в девятнадцатом веке, чтобы отличить образование, полученное людьми, от того, что было получено элитами (эрудированная культура).

Однако с ростом индустриализации и технологической модернизации, особенно средств связи, массовая культура приобрела тот смысл, который известен сегодня.

Культура эрудита включает в себя все виды производства, которые требуют большей технической проработки, от исследований и критического анализа содержания. Этот тип культуры обычно направлен на социально-экономическую элиту, потребляемую в основном интеллектуалами.

Узнайте больше о значении Scholar.

Популярная культура, в отличие от эрудита, — это та, которая рождается у людей естественным образом и характеризуется проявлениями, которые выражают культурную самобытность конкретной общины.

Узнайте больше о популярной культуре.

Массовая культура может использовать элементы, которые характерны как для популярной культуры, так и для эрудированной культуры, но для упрощения и игнорирования ее исходного содержания . Это связано с тем, что индустрия культуры ценит только то, что по вкусу массам и имеет потенциальную прибыль, маргинализируя другие законные культурные проявления.

Многие люди путают, но популярная культура и массовая культура совершенно разные. Первый — это плод народа, культурная самобытность общества. Второй продукт является продуктом культурной индустрии и не предназначен для того, чтобы нести или передавать символические ценности, а нацелен только на прибыль, которую можно получить от потребления как можно большего числа людей.

Примечания

- Маркс К. Теория прибавочной стоимости (IV том «Капитала») // К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве. Т.I. — М.: Искусство, 1957.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992.

- Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. — М.: Классика-XXI, 2003. — С. 40.

- Ясперс К. Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Бодрийяр Ж.. Прозрачность зла // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

- Теоретическая культурология / Под ред. Разлогова К. Э. — М.: Рос. инст-т культурологии, 2005.

- Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2006

История

XVIII и XIX век

Предпосылки формирования массовой культуры заложены в самом наличии структуры общества[источник не указан 433 дня]. Хосе Ортега-и-Гассет сформулировал известный подход к структуризации по признаку творческой потенции. Тогда возникает представление о «творческой элите», которая, естественно, составляет меньшую часть общества, и о «массе» — количественно основной части населения. Соответственно становится возможно говорить и о культуре элиты («элитарной культуре») и о культуре «массы» — «массовой культуре». В этот период происходит разделение культуры, детерминированное формированием новых значительных социальных слоёв, получающих доступ к полноценному образованию, но не принадлежащих к элите. Получая возможность для осознанного эстетического восприятия явлений культуры, вновь возникающие социальные группы, постоянно коммуницирующие с массой, делают значимыми в общественном масштабе явления «элитарной» и одновременно проявляют интерес к «массовой» культуре, в некоторых случаях происходит их смешение (см. напр. Чарльз Диккенс).

XX век

В XX веке массовое общество и сопряжённая с ним массовая культура стали предметом исследований виднейших учёных в разных научных областях: философов Хосе Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»), Карла Ясперса («Духовная ситуация времени»), Освальда Шпенглера («Закат Европы»); социологов Жана Бодрийяра («Фантомы современности»), П. А. Сорокина («Человек. Цивилизация. Общество.») и других. Анализируя массовую культуру, каждый из них отмечает тенденцию к её коммерциализации.

Карл Маркс, анализируя проблемы рыночной экономики, отмечал коммерциализацию литературного труда:

Говоря об искусстве в целом, приблизительно аналогичную тенденцию отмечал П. А. Сорокин в середине XX века: «Как коммерческий товар для развлечений, искусство всё чаще контролируется торговыми дельцами, коммерческими интересами и веяниями моды… Подобная ситуация творит из коммерческих дельцов высших ценителей красоты, принуждает художников подчиняться их требованиям, навязываемым вдобавок через рекламу и другие средства массовой информации».

В начале XXI века современные исследователи констатируют те же культурные явления: «Современные тенденции имеют кумулятивный характер и уже привели к созданию критической массы изменений, затронувших самые основы содержания и деятельности культурных институтов

К наиболее значимым из них, на наш взгляд, относятся: коммерциализация культуры, демократизация, размывание границ — как в области знания, так и в области техники, — а также преимущественное внимание к процессу, а не к содержанию».. Отношение к массовой культуре в современной философской и культурологической мысли не является однозначным

Если Карл Ясперс назвал массовое искусство «упадком сущности искусства», а Жан Бодрийяр говорил, что все сферы современного искусства «входят в трансэстетическую сферу симуляции», то эти концепции были пересмотрены в 1960—1970 гг. в рамках постмодернизма, уничтожившего для многих исследователей противопоставление массовой и элитарной культур качественного оценочного смысла Говоря об искусстве (подразумевая элитарное искусство) начала XX века, Ортега-и-Гассет говорит о его дегуманизации. В таких условиях увеличение роли «сверхгуманизированного» массового искусства — процесс закономерный.

Отношение к массовой культуре в современной философской и культурологической мысли не является однозначным. Если Карл Ясперс назвал массовое искусство «упадком сущности искусства», а Жан Бодрийяр говорил, что все сферы современного искусства «входят в трансэстетическую сферу симуляции», то эти концепции были пересмотрены в 1960—1970 гг. в рамках постмодернизма, уничтожившего для многих исследователей противопоставление массовой и элитарной культур качественного оценочного смысла Говоря об искусстве (подразумевая элитарное искусство) начала XX века, Ортега-и-Гассет говорит о его дегуманизации. В таких условиях увеличение роли «сверхгуманизированного» массового искусства — процесс закономерный[источник не указан 1764 дня].

Средства массовой информации

Большую роль в распространении массовой культуры играют специальные каналы, с помощью которых произведения находят своего потребителя, регулярно транслируя их. К СМИ относятся телевидение, радио, газеты, журналы. Сейчас наибольшую популярность приобрел интернет. Так появилась часть массовой культуры – экранная культура, которая становится более популярной.

Что мы узнали?

Изучив тему по обществознанию, мы узнали, что массовая культура – это вид человеческой деятельности, направленный на создание товаров, имеющих большой спрос в обществе. Это могут быть фильмы и книги, музыка и живопись. Главное их отличие от других видов искусства в том, что они создаются профессионалами с целью продажи и имеют простые и понятные сюжеты, отражают близкие для людей эмоции и чувства.

Тест по теме

-

Вопрос 1 из 10

Начать тест(новая вкладка)

Определение массовой культуры

Массовая культура — это форма культуры, ориентированная на широкого потребителя. Ее основная цель — коммерческий успех.

Культура в одном из значений — это деятельность людей по созданию, распределению и потреблению духовных ценностей. К культуре относятся литература, искусство, архитектура, устное народное творчество, кино и т.п. Обычно выделяют три формы культуры: массовую, элитарную и народную.

К произведениям массовой культуры относятся:

-

поп-музыка, эстрада;

-

популярное кино и сериалы, клипы и видеоролики;

-

массовая литература;

-

компьютерные игры;

-

реклама;

-

средства массовой информации;

-

спорт.

Концерт поп-певца Джастина Бибера. Фото: Reuters

Концерт поп-певца Джастина Бибера. Фото: Reuters

Первыми термин «массовая культура» стали использовать в 1940-е годы Марк Хоркхаймер и Дуайт Макдональд. Синоним — поп-культура.

Культурная индустрия и массовая культура

В настоящее время оба выражения могут использоваться в качестве синонимов, поскольку массовая культура, как и культурная индустрия, имеет конкретную цель — охватить большинство людей, игнорируя любые различия, которые могут существовать в обществе.

Ответственными за создание термина и понятия «индустрия культуры» были немецкие философы Теодор Адорно (1903–1969) и Макс Хоркхаймер (1895–1973), основатели Франкфуртской школы . По определению философов, индустрия культуры представляла большие медиа-группы, которые контролировали средства массовой информации и, таким образом, определяли структуру потребления, новостей и других услуг, которые «кормят» и отталкивают людей.

Узнайте больше о культурной индустрии.

Влияние на человеческие качества и социальное поведение

Исследование, опубликованное в журнале Cyberpsychology, демонстрирует, что в 1997 году самые популярные детские шоу (для детей 9-11-лет) выражали (по мнению взрослых зрителей) следующие доминирующие ценности: общность с другими людьми и доброту. Слава занимала пятнадцатое место из шестнадцати. К 2007 году слава поднялась на первое место, за ней следовали успех, имидж, популярность и деньги. Чувство общности опустилось на одиннадцатое место, а доброта – на двенадцатое.

Опрос 16-летних в Великобритании показал, что 54 % из них намерены стать «звёздами».

Другой опрос показал, что среди детей в возрасте до 10 лет 75 % уверено, что счастье можно купить за деньги. На вопрос кем они хотят стать, когда вырастут, более 20 % отвечают, что хотят «просто быть богатыми».

Согласно публикации в International Journal of Cultural Studies, люди, наиболее заинтересованные в сплетнях о звёздах шоу бизнеса втрое реже участвуют в какой-либо местной организации и вдвое реже становятся волонтерами, чем те, кто предпочитает новости другого рода.

Они также меньше всех вовлечены в политику, меньше всех склонны протестовать и участвовать в выборах.

Антрополог Грант МакКракен путём поиска в базе данных выяснил, кто становился знаменитым в США в различные исторические периоды. С 1900 по 1910 год актеры привлекли к себе 17 % внимания, оказанного знаменитостям; чуть меньше, чем физики, химики и биологи вместе взятые. Кинорежиссеры получили 6 %, а писатели – 11 %. При продлении временных серий до 1950 года у актеров – 24 % , а у писателей – 9 %; К 2010 году на долю актеров приходилось 37 % (в четыре раза больше, чем у ученых), а доля кинорежиссеров и писателей снизилась до 3 %.

![36 массовая культура. культурология. шпаргалка [litres]](https://rusinfo.info/wp-content/uploads/6/7/f/67fd5336e8e5a4864660b79a163ae4f2.jpg)

![36 массовая культура. культурология. шпаргалка [litres]](https://rusinfo.info/wp-content/uploads/d/a/7/da7f05b1007061bf818cb9f8a351e335.gif)