Лекция-конференция: что это и чем отличается от остальных типов

Когда мероприятие принимает вид научно-практического занятия, то есть присутствует заранее поставленная проблема и система докладов, то его называют лекцией-конференцией.  Выступления, из которых состоит такая лекция, имеют строгую логическую структуру (вступление, основная часть, вывод). Их готовят заранее на основе заданий, предоставленных преподавателем. Результатом всех выступлений становится всестороннее освещение проблемы. Роль лектора сводится к формулировке вывода и подведению итогов самостоятельно подготовленных текстов. Кроме того, он дополняет и уточняет излагаемую информацию.

Выступления, из которых состоит такая лекция, имеют строгую логическую структуру (вступление, основная часть, вывод). Их готовят заранее на основе заданий, предоставленных преподавателем. Результатом всех выступлений становится всестороннее освещение проблемы. Роль лектора сводится к формулировке вывода и подведению итогов самостоятельно подготовленных текстов. Кроме того, он дополняет и уточняет излагаемую информацию.

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Специфика лекции-консультации

Существует несколько сценариев такого типа лекций:

- В первом случае структура мероприятия укладывается в схему «вопрос — ответ». Преподаватель на протяжении всего периода времени, отведенного для занятия, дает ответы на вопросы студентов (касающиеся конкретного раздела или всего курса).

- Второй вариант можно схематически изобразить как «вопрос — ответ/дискуссия». Это своеобразное сочетание трех элементов: лектор излагает новый материал, ставит ряд вопросов и организовывает дискуссию для поиска ответов. Однако не следует путать этот тип подачи информации с другими, так как есть существенные отличия лекции от семинара и тренинга.

Что такое лекция

Лекцией называется устное изложение информации, выстроенное по строго определенной логической структуре, подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную тематику. Основное предназначение лекции:

- помощь в освоении фундаментальных аспектов;

- упрощение процесса понимания научно-популярных проблем;

- распространение сведений о новых достижениях современной науки.

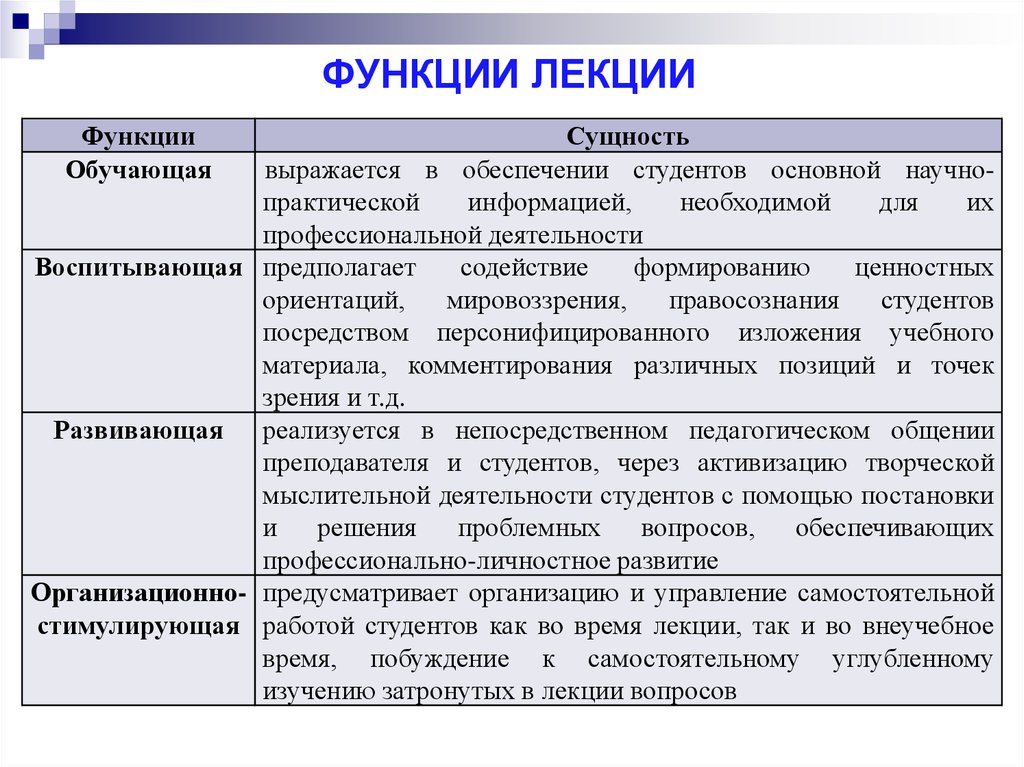

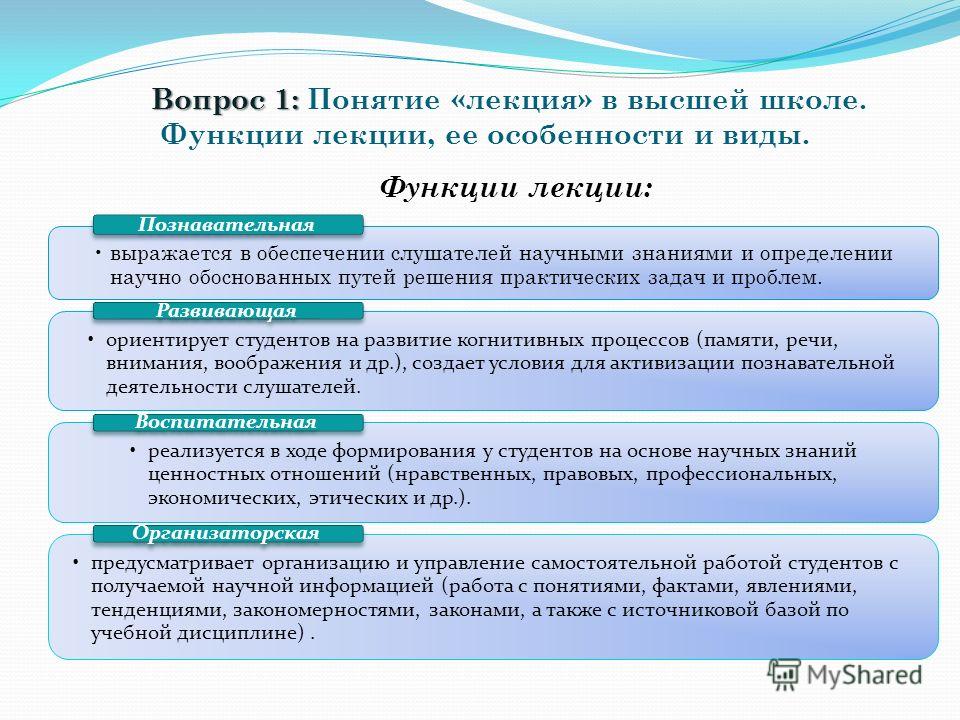

Функции лекционной подачи материала:

- информационная (сообщает нужные сведения);

- стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения);

- воспитательная;

- развивающая (оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность);

- ориентирующая (помогает составить представление о проблематике, литературных источниках);

- поясняющая (формирует базу научных понятий);

- убеждающая (подтверждает, приводит доказательства).

Нередко лекции являются единственно возможным способом обучения, например, если отсутствуют учебники по предмету.

Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими смежными дисциплинами. Именно устное изложение материала является базой для дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как семинары, практикумы, лабораторные работы, курсовые, дипломы и прочее.

Структура лекций

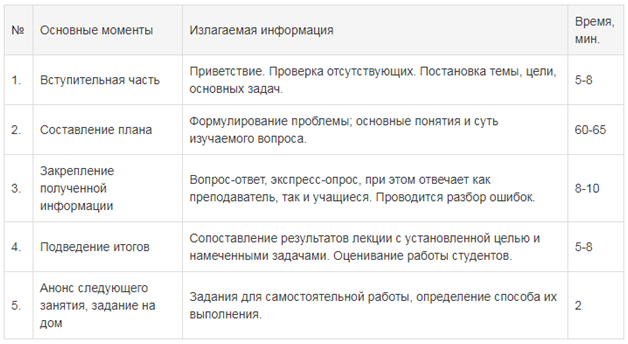

В институтах и университетах обычно применяется определенная структура лекции (согласно госту): вступление, основная часть, подведение итогов.

Вступительная часть необходима для установления связи с материалом, изученным ранее.

Преподаватель озвучивает тему лекции, ее цель и задачи, приводит краткий план, основные требования к учащимся. Главная роль вступительной части – заинтересовать аудиторию, подчеркнуть актуальность темы. Нередко на этой стадии занятия указывается список использованной литературы. Продолжительность вступления составляет не более пяти-восьми минут.

- Основная часть – самый важный и информативный этап, в контексте которого преподаватель с различных сторон излагает основные моменты темы, давая определение главным понятиям, предлагая оценочные суждения.

- На этапе подытоживания происходит обобщение представленной информации, логическое завершение лекции.

В конце докладчик может представить студентам тему следующего занятия, определить направление для самостоятельной работы.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Основные требования к проведению лекции

- дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

- обеспечить в процессе лекции творческую работу студентов совместно с преподавателем;

- воспитывать у студентов профессионально-деловые качества, любовь к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

- вызывать у студентов необходимый интерес, давать направление для самостоятельной работы;

- находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их развития на ближайшие годы;

- отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках);

- быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов;

- излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых терминов и понятий;

- быть доступной для восприятия данной аудиторией.

Недостатки

- Отсутствие обратной связи,

- усреднённость уровня сложности содержания лекции,

- возможность для разной степени включённости слушателей лекции.

Структура лекции в ВУЗе

Учебная лекция в вузе должна иметь четкую и строгую структуру. Исторически сложилось так, что лекция, как правило, состоит из трех частей: вступления (введения), изложения и заключения.

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано заинтересовать и настроить аудиторию, сообщить, в чём заключается предмет лекции и её актуальность, основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с предыдущими и последующими занятиями, поставить её основные вопросы. Введение должно быть кратким и целенаправленным.

Изложение — основная часть лекции, в которой реализуется научное содержание темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с использованием наиболее целесообразных методических приемов. В ходе изложения применяются все формы и способы суждения, аргументации и доказательства. Каждое теоретическое положение должно быть обосновано и доказано, приводимые формулировки и определения должны быть четкими, насыщенными глубоким содержанием. Все доказательства и разъяснения направлены на достижение поставленной цели, раскрытие основной идеи, содержания и научных выводов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически подводящими обучающихся к следующему вопросу лекции.

Количество вопросов в лекции — как правило, от двух до четырёх. Иногда отдельные вопросы делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение материала. Слишком дробное членение двухчасовой лекции или, наоборот, чрезмерно большие компоненты нежелательны в логическом и психолого-дидактическом отношении. Длительность её частей должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем.

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, логически завершая её как целостное. В нём могут даваться рекомендации о порядке дальнейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по указанной литературе. Все это составляет предмет обдумывания при разработке. Однако отдельные виды традиционных лекций (вводные, заключительные, установочные) имеют свои особенности в содержании и построении, которые необходимо учитывать при отработке плана лекции.

Работа после лекции

Педагогическое мастерство, как и знания, складывается из мелких крупинок ежедневного опыта

Важно не растерять эти крупицы, зафиксировать, учесть и сделать их своим достоянием.

Прочитав лекцию, преподаватель сам хорошо видит и чувствует её сильные и слабые стороны: об этом он судит, прежде всего, по тому, как её приняла аудитория

Он помнит, какие её части и разделы слушались с интересом, в каких местах внимание ослабевало, какие объяснения были излишне детализированы или растянуты, а где слишком схематичны, где не хватало примеров или они были не совсем удачными.

Рекомендуется все эти замечания сразу же записать и в дальнейшем использовать при работе над курсом

Лекции являются важной составляющей учебного процесса

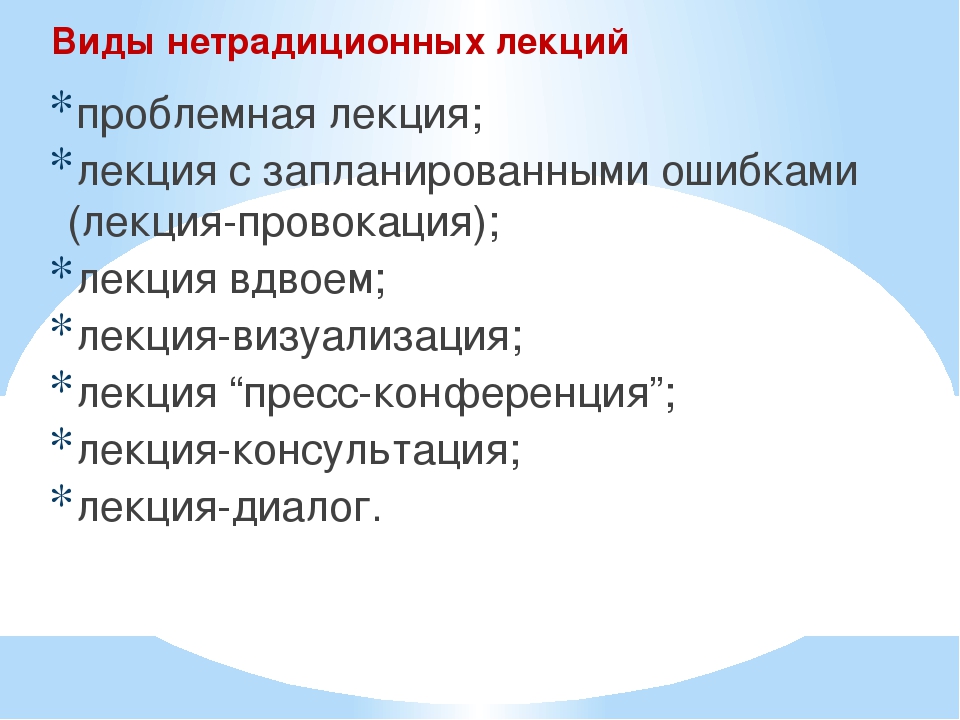

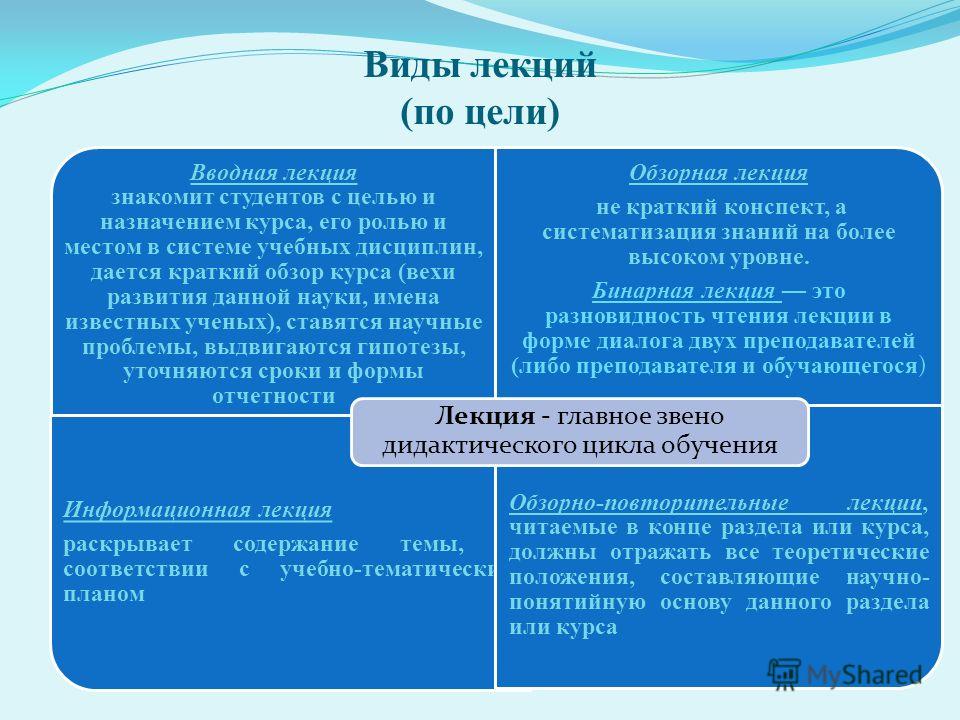

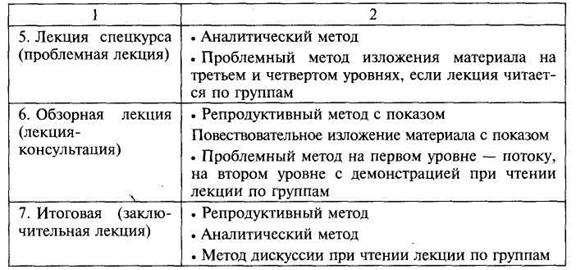

Методическая характеристика видов лекций

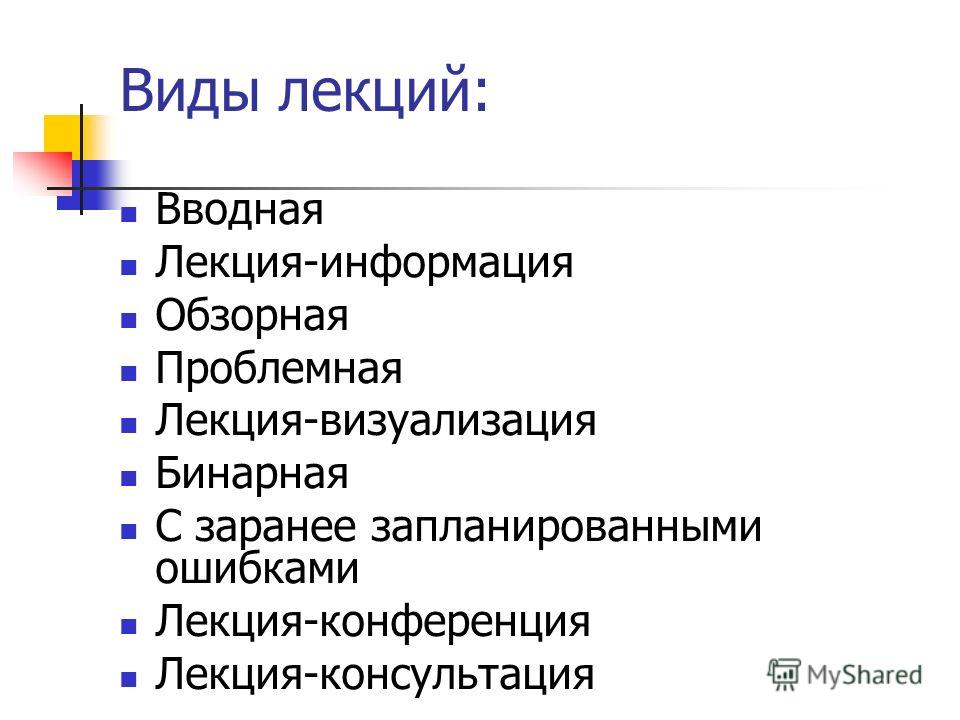

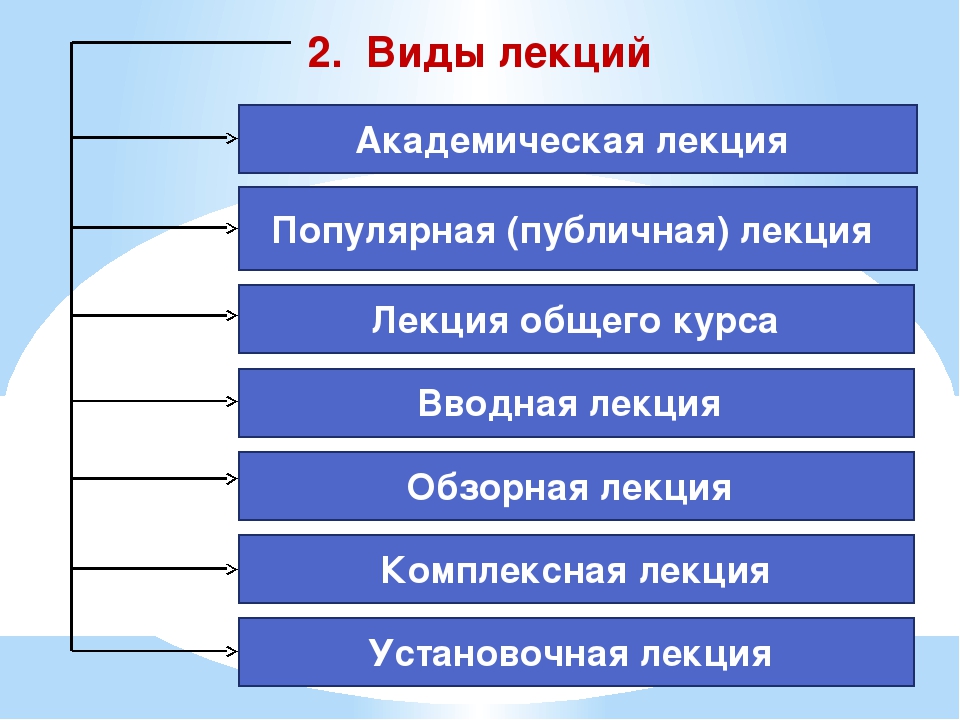

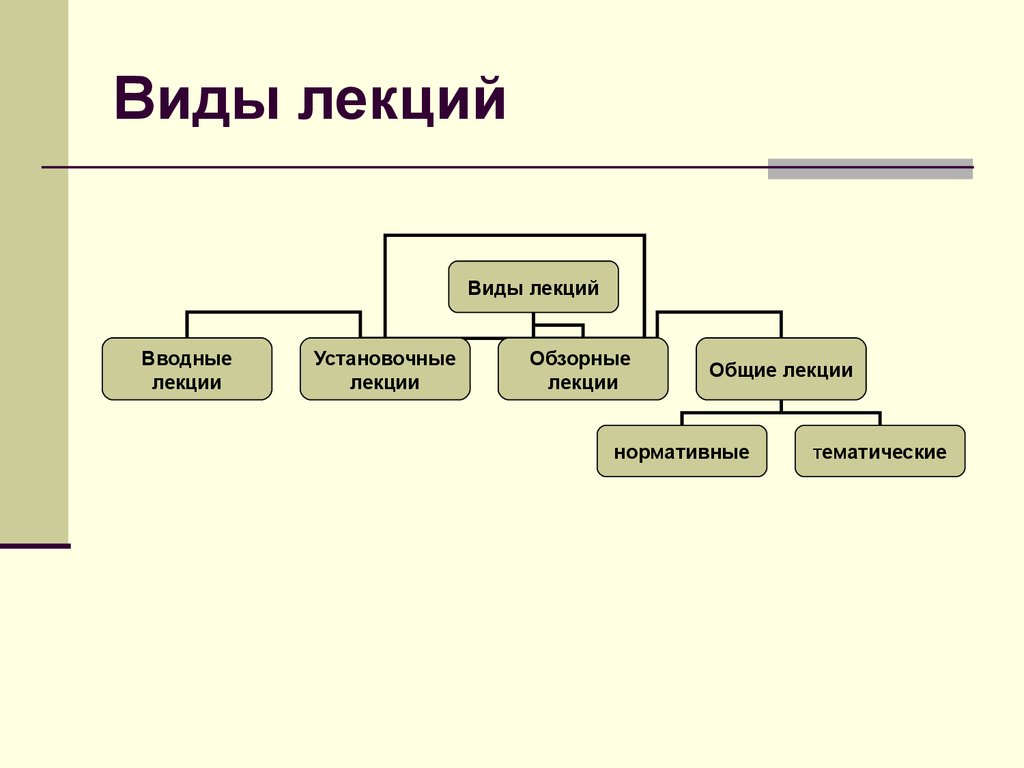

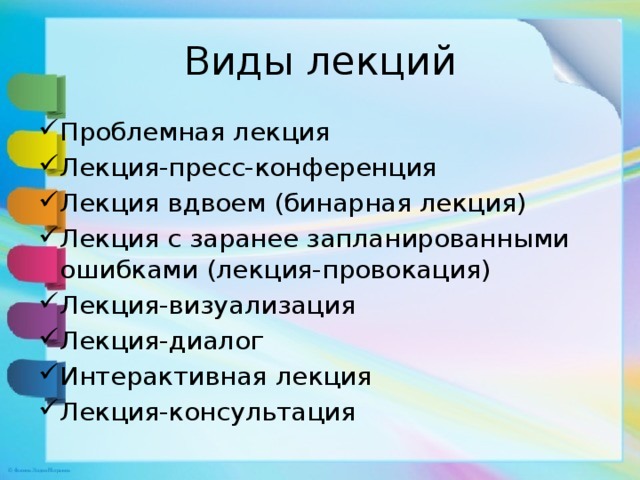

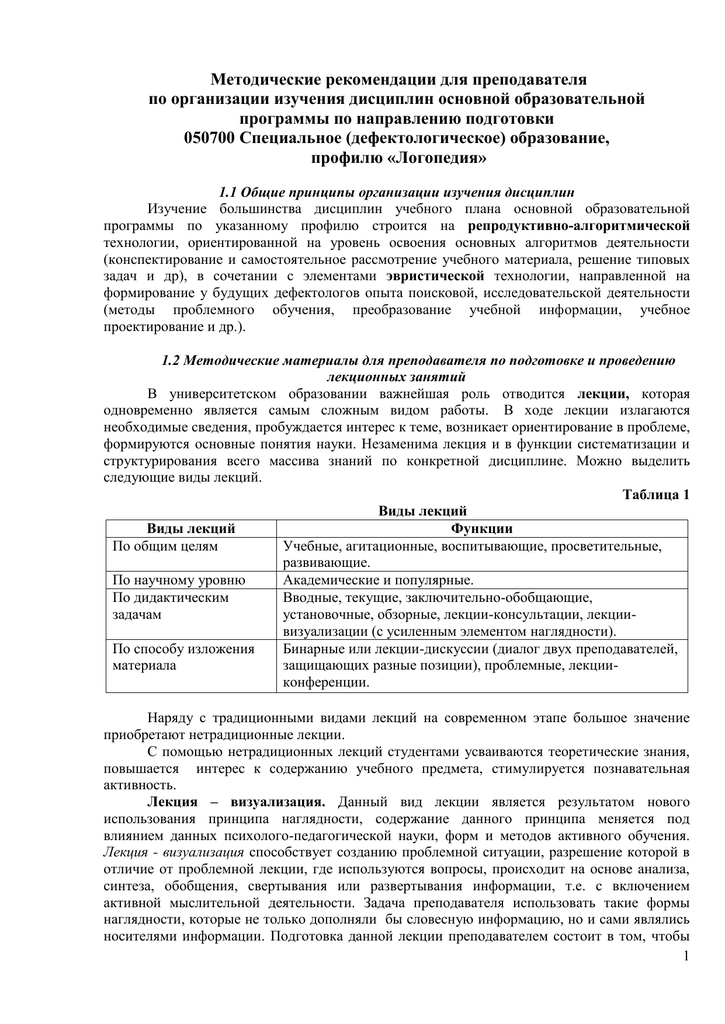

Лекции классифицируются по нескольким основаниям:

-

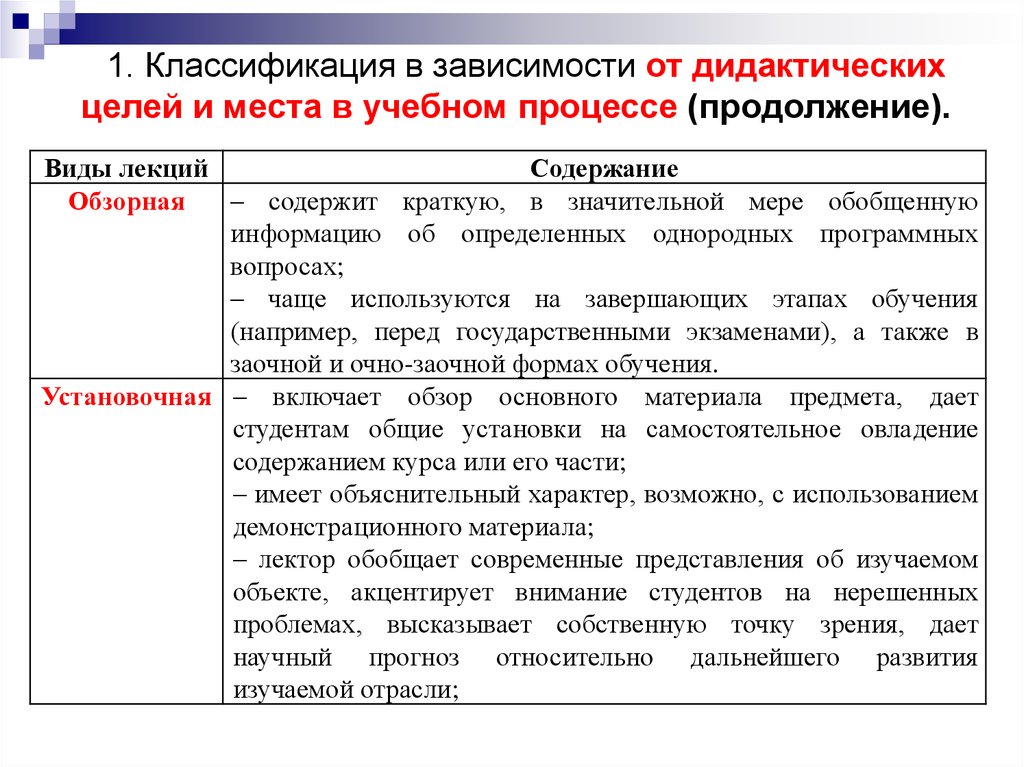

В зависимости от места в учебном (лекционном) курсе:

- Вводная лекция – дает первоначальное целостное представление об изучаемом учебном предмете или курсе, ориентирует учащегося в нем. Лектор озвучивает цели, задачи, содержание и план изучения учебного материала.

- Установочная лекция – дает установку на изучение курса, учащихся знакомят с объемом содержания, историей предмета, количеством лекций по разделам и темам, определяется основная изучаемая проблема.

- Обзорная лекция – систематизация научных и учебных знаний по изучаемому курсу на достаточно высоком научном уровне. Содержит стержень изучаемых теоретических положений.

- Текущая лекция – проводятся на протяжении всего изучения курса, лектор «дает» учащимся весь объем учебного материала, поделенный на отдельные самостоятельные темы.

- Заключительная лекция – подведение итогов по изученному курсу или разделу, определение обобщающих выводов.

-

В зависимости от частоты общения лектора с аудиторией учащихся:

- Разовая лекция – проводится в рамках одного учебного занятия по конкретной теме или проблеме.

- Тематическая лекция – может быть представлена несколькими лекциями, которые объединены между собой одной темой, которую необходимо изучить (рассмотреть, исследовать).

- Цикловая лекция – включает в себя цикл лекций, объединенных между собой одной темой и составляющей цикл тематических лекций.

-

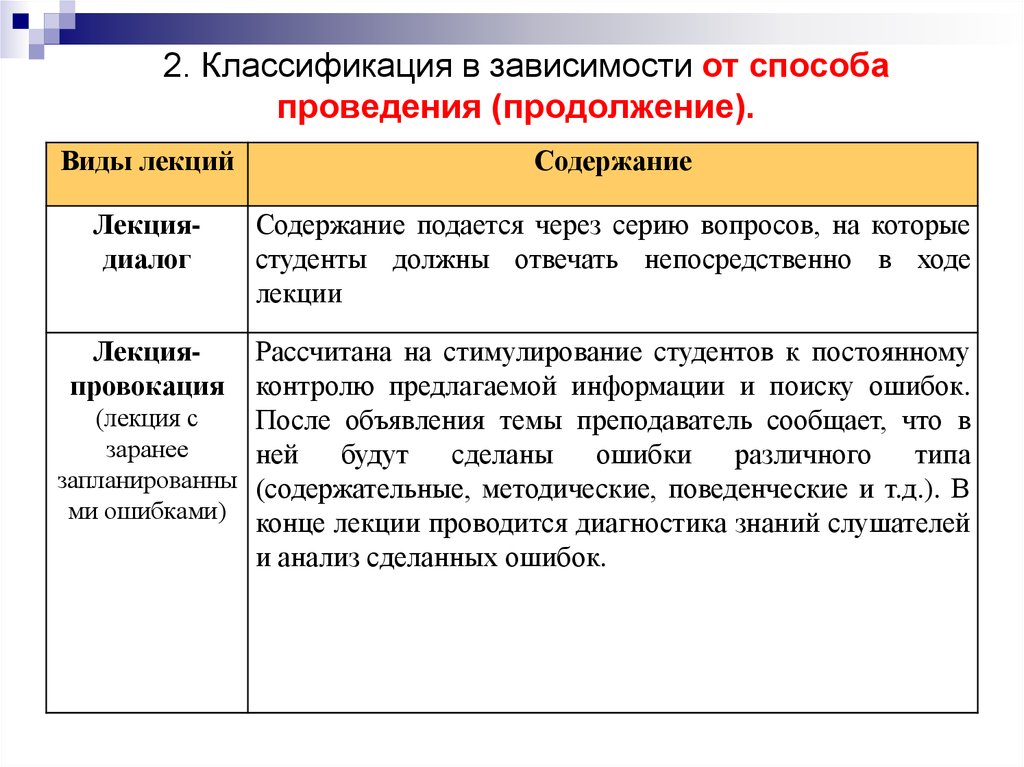

В зависимости от проблемности изложения:

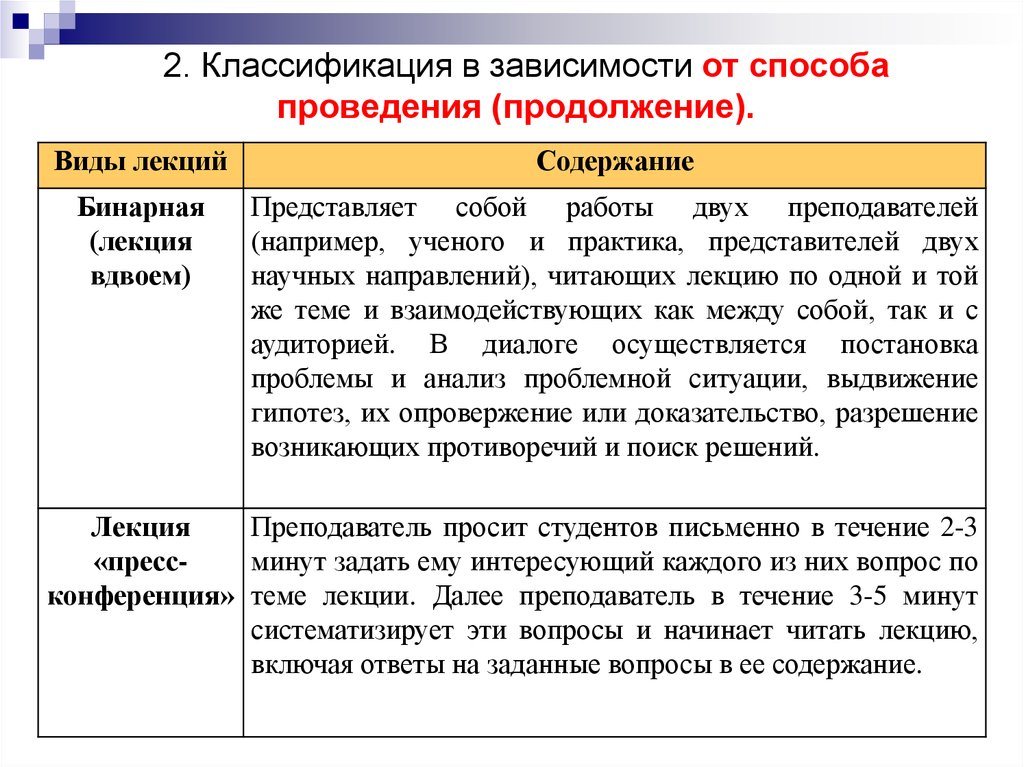

- Бинарная лекция – лекция читается двумя преподавателями, которые могут быть представителями разных научных школ или взглядов. Проводится для того, чтобы познакомить учащихся с разными точками зрения на одну ту же проблему.

- Лекция с заранее запланированными ошибками – рассчитана на стимулирование учащихся к контролю за излагаемым учебным материалом, на протяжении всей лекции. Целью лекции может быть поиск ошибок в содержании, методологии, орфографии, методике и т.д. В заключительной части лекции необходимо провести диагностику и анализ выявленных учащимися ошибок.

- Лекция-конференция – проводится в форме научно-практического занятия, имеющего конкретную проблему и систему докладов учащихся, на 5-10 минут каждый. Каждое выступление учащихся – это логично законченный текст, который подготовлен ими самостоятельно в рамках исследуемой темы или проблемы. Совокупность всех представленных докладов позволяет осветить тему всестороннее и с разных точек зрения. В конце лекции педагог подводит итоги выступлений и самостоятельной работы учащихся.

- Лекция-консультация – может проводиться по различным сценариям. Чаще всего используется форма проведения лекции по типу «вопрос – ответ», когда учащиеся задают вопросы, а лектор отвечает на них. Второй вариант лекции: «вопрос-ответ-дискуссия».

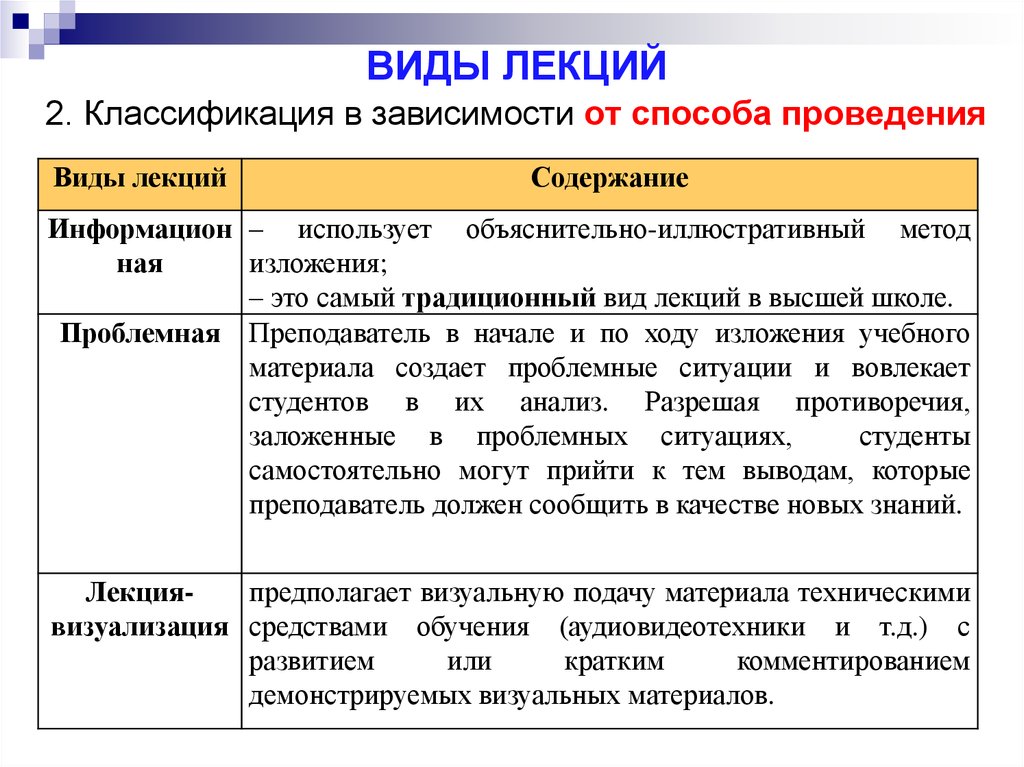

- Информационная лекция – представляет собой изложение и объяснение учащимся научной информации, которую им необходимо осмыслить и запомнить. Данный вид лекции является часто используемым в практике высшей школы.

- Проблемная лекция – предусматривает введение нового знания через определенную проблемность, представленную в виде ситуации или задачи. Процесс познания в данном случае осуществляется через диалог с педагогом.

- Лекция-визуализация – предполагает визуальную форму подачи ученого материала, посредством использования средств ТСО, ИКТ и т.д. Суть лекции заключается в том, что учащимся представляют последовательно визуальные материала, которые лектор комментирует или поясняет их суть.

Под конец семестра иногда начинаю звереть

Александр Марков, палеонтолог, лауреат премий «Просветитель» и «За верность науке»

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Совсем новые лекции «с нуля» я готовлю редко: всего несколько раз в год. Обычно за основу берутся материалы уже имеющихся лекций, ведь у меня три больших лекционных курса («Введение в эволюционную биологию», «Эволюция человека», «История жизни на Земле»). Но я постоянно обновляю эти материалы, каждый раз всё заново обдумываю, ищу новые статьи по теме, что-то меняю, что-то добавляю. За осенний семестр (сентябрь-декабрь) я прочел в общей сложности где-то 35–40 лекций. Это и открытые лекции, и лекции в МГУ для студентов (для меня это не разные жанры, потому что я рассказываю публике практически то же самое, что и студентам, разве что чуть более простыми словами).

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— В среднем где-то половина рабочего дня уходит на подготовку одной лекции, если это не совсем новая лекция, а апдейт уже имеющихся материалов. Если совсем новая — уходит в два-четыре раза больше времени.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Успеть ее подготовить. Времени вечно не хватает. А сам процесс подготовки лекции интересный и приносит мне удовольствие. Хотя под конец семестра иногда начинаю звереть. Для удовольствия я читал бы раза в три меньше лекций, чем читаю.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Редко. Как правило, мне хватает научных статей.

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Ну и вопросики вы задаете! Я сам впервые начал заниматься популяризацией, лишь отработав в науке пятнадцать лет, защитив кандидатскую и докторскую. Если бы начал раньше, черт знает, какую ахинею бы нес, наверное. Но люди все разные, и таланты у всех разные. Определенно существуют хорошие научные журналисты, способные читать интересные научно-популярные лекции, вообще не работав в науке. Как это у них получается, я не очень понимаю, и вряд ли могу давать им советы. Видимо, здесь помогает опыт участия во всяких летних школах, олимпиадах, ведение школьных кружков в студенческие годы и т. п.

Конечно, у вас должно быть высшее образование по той специальности, по которой вы собираетесь читать популярные лекции. Хотя на самом деле изредка встречаются такие уникумы, которые ухитряются без профильного образования стать не только популяризаторами, но и уважаемыми учеными. Но это исключительно редкие случаи.

Могу еще посоветовать «Школу лекторов», организованную фондом «Эволюция». Еще совет: консультируйтесь со специалистами, т. е. с грамотными учеными, и игнорируйте записных критиканов, которых сейчас много развелось в соцсетях. Они сами ничего полезного не делают и только поливают грязью тех, кто пытается делать. Довольно бессмысленная публика с невысоким уровнем научной компетентности, компенсирующая резкостью критики отсутствие собственных достижений.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— На этот вопрос мне трудно ответить, потому что сам я не великий активист-общественник, прямо скажем. Я думаю, что талантливым лекторам, которые при этом не являются профессиональными учеными в той области, о которой собираются рассказывать в популярной лекции, в высшей степени полезно консультироваться с профессионалами. И действительно обкатать лекцию, если найдутся такие профессионалы, готовые не пожалеть собственного времени на это. А в какие-то специальные экспертные советы на общественных началах я не очень верю. Но, может быть, в этом я неправ, просто с детства не люблю коммунистические субботники и всякую прочую неоплачиваемую общественную нагрузку.

Никогда не готовьте лекции по научно-популярным источникам

Сергей Попов, астрофизик, лауреат премии «За верность науке»

— Небольшая преамбула. Ниже я обсуждаю только «статусные» лекции, призванные дать адекватное представление о том, что на самом деле современная наука себе думает по тому или иному вопросу. Сюда не попадают ни встречи вроде «книжного кружка в библиотеке» (или другие виды посиделок с друзьями), ни рассказы для детей младшего школьного возраста, ни совсем базовый культпросвет (вроде «почему бывают затмения»), ни заведомо развлекательные мероприятия.

— Как часто вы готовите новую лекцию?

— Формальный ответ — «несколько в год» (хотя сейчас это скорее один-два раза, не считая традиционных итогов года, а когда-то было пять-шесть, если не больше), но вопрос не вполне корректен, так как темп сильно зависит и от текущей занятости, и от внешних стимулов (важные открытия или другие события в близких областях), и от «срока популяризаторства». Поясню последний пункт. Лекции можно делать только по тем темам, в которых достаточно хорошо разбираешься (в идеале — по темам, в которых так или иначе работаешь). И этот набор конечен. Поэтому со временем существенно исчерпывается тематика (происходит скорее углубление, чем расширение). И тогда темп определяется в основном внешними стимулами (а занятость работает как ограничитель). При этом, конечно, всякое следующее прочтение лекции будет требовать апдейта-апгрейда в свете новых результатов (или того самого углубления), но «дом покрасить — не дом построить».

— Много ли вы времени тратите на подготовку новой лекции?

— Опять же вопрос в том, как считать. Если поставить перед собой задачу «а не подготовить ли мне лекцию по теме, в которой я ничего не понимаю», то в случае лекции по астрономии это займет у меня недели три чистого времени минимум (найти и вдумчиво прочесть несколько больших обзоров по теме и, видимо, несколько важных оригинальных работ). По другим областям (имею в виду физику) я бы просто никогда не взялся (да и в астрономии не за всё возьмусь). Если же речь идет о нормальной ситуации, когда в ходе профессиональной работы у меня возникло некоторое понимание, которым я хочу поделиться, — то два-три дня чистого времени, поскольку всё уже прочитано, в голове более-менее уложено и возникло ощущение, что есть важные вещи, которые можно выразить простыми словами. И тогда это в основном техническая работа — сделать несколько десятков слайдов и освежить в памяти, что там на графиках и в таблицах.

— Что самое сложное в подготовке такой лекции?

— Создать у себя в голове адекватное представление о достаточно полном современном уровне знаний по соответствующей проблематике, позволяющее не только представить рассказ, но и ответить на вопросы по лекции. Причем это представление должно быть выражено в понятных терминах.

Адекватное представление требует хорошего понимания того, что важно, а что нет, поскольку на популярной лекции нет смысла уходить в частности, если они не иллюстрируют общую картину. Кроме того, важно четко отделять надежно установленные вещи от гипотез и понимать статус этих гипотез

Важно учитывать, что лекция принципиально отличается от статьи. В научно-популярной статье автор может выверить по источникам любое свое утверждение

Лекция имеет смысл, только если вы можете внятно ответить на вопросы и вообще уйти экспромтом в сторону, раскрывая какой-то вопрос, без потери качества. То есть статья может быть тонкой льдиной (автор пересказал пресс-релиз с пояснениями терминов из энциклопедии), а лекция — только айсбергом. Выходя к аудитории, нужно знать по теме гораздо больше, чем планируешь рассказать.

— Вы на ком-то обкатываете новую лекцию? Советуетесь ли с кем-то?

— Нет. Постфактум всегда рад советам коллег, которые разбираются в теме лучше меня.

— Какие советы по подготовке новой лекции вы бы дали начинающим просветителям?

— Никогда не делать лекции по темам, в которых вы не разбираетесь на уровне, позволяющем прочесть университетскую лекцию по этой теме или сделать научный семинар в профессиональной аудитории.

Представлять, что в зале сидит незлобный, но и не суперснисходительный ученый очень хорошего уровня, работающий в этой области, и слушает вас.

Никогда не готовить лекции по научно-популярным источникам.

— Имеет ли смысл создать какой-то экспертный совет по обкатке лекций или же каждый лектор сам может создать такой при необходимости?

— Нет. Это дело того, кто читает лекции. Ну и, конечно, в конце концов в YouTube дурь всякого будет видна, и устроители нормальных лекториев сделают свои выводы.

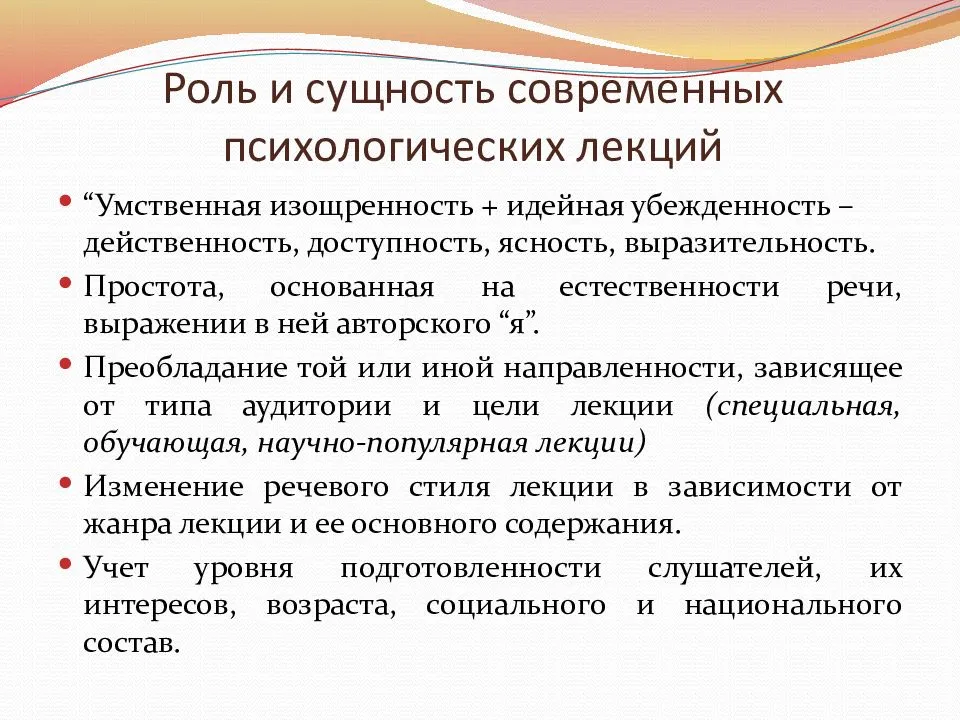

Общая характеристика лекции

Лекция является одной из традиционных форм обучения в высшей школе, на ее основании формируются образовательные курсы по большинству учебных дисциплин. В общеобразовательной и профессиональной школе лекция может подменять собой отдельный урок, либо может быть использована как специфическая и необычная форма обучения. Использование лекции в данном случае выполняет функцию по подготовке учащихся высшей школе, а также как одного из основных средств самообразования.

Структурный каркас любой лекции включает следующие этапы:

- формулировка темы;

- сообщение плана работы;

- рекомендуемая литература для осуществления самостоятельной работы по теме лекции;

- работа с учебным материалом, в соответствии с планом.

К прочтению лекции предъявляется ряд требований, выполнение которых обеспечивает ее успешность:

- Излагаемая информация должна быть высокого научного уровня, иметь мировоззренческое значение для учащихся.

- Объем научной информации необходимо плотно и четко систематизировать и методически переработать до состояния учебного материала.

- Высказываемые лектором суждения должны быть аргументированы и иметь доказательную базу.

- В процессе лекции следует представлять достаточное количество подтверждающих фактов, документов и текстов.

- Ясное изложение мыслей, способствующее активизации мышления слушателей.

- Четкая постановка вопросов для самостоятельной работы по проблемам рассматриваемой темы.

- Осуществление анализа различных точек зрения на решение поставленных проблем по теме лекции.

- Особое выделение основных положения и мыслей по теме, формулирование выводов.

- Тщательное разъяснение каждого нового вводимого термина и названия.

- Скорость изложения учебного материала должна быть такой, чтобы предоставить учащимся возможность слушать, осмысливать и конспектировать информацию.

- Умение устанавливать эффективный педагогический контакт с учебной аудиторией.

- Использование для наглядности предоставляемого материала разнообразные дидактические и технические средства.

- Применение конспектов, блок-схем, графиков, таблиц и чертежей.

Обзорная, информационная и другие лекции

Лекцией-информацией называют такие мероприятия, целью которых является информирование студентов о каком-либо предмете. Преподаватель в общих чертах или более подробно излагает и объясняет учащимся научные сведения, которые должны быть осмыслены и запомнены ими. Зачастую в процессе проведения таких мероприятий каждый студент ведет конспект лекций, где кратко фиксирует важнейшие моменты выступления. Следует отметить, что информационные лекции относят к традиционному типу.

Обзорная лекция призвана систематизировать научные знания на довольно высоком уровне. При этом ее особенностью становится наличие большого количества ассоциативных связей, задействованных при осмыслении информации. Обычно обзорные лекции не предусматривают конкретизации и детализации, они предназначены для раскрытия внутрипредметных и межпредметных связей.

Мероприятия, на которых лектор использует визуальные средства передачи материала, называют лекциями-визуализациями или видеолекциями. Задачей преподавателя становится своевременное комментирование демонстрируемых роликов, фотографий или слайдов. Такой способ подачи учебного материала используется в практике многих учебных учреждений, предоставляющих гуманитарное или техническое образование.

Бинарная — интересный тип лекции, при которой вместо монолога студентам предлагают диалог двух преподавателей. Как правило, каждый из них представляет отдельную научную школу или защищает конкретный взгляд на рассматриваемый предмет.