Диагностика коклюша

При упорном приступообразном кашле, длительностью более нескольких дней, Вам необходимо посетить врача общего профиля (терапевта), если речь идет о ребенке, то необходимо обратиться к врачу педиатру.

Консультации докторов

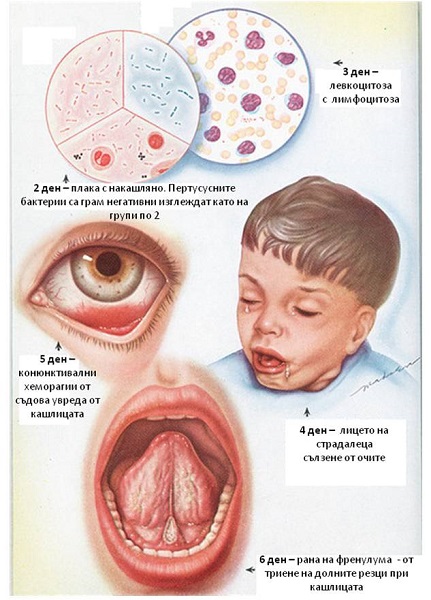

На приеме у врача терапевта или педиатра. На приеме доктор выяснит Ваши жалобы, его могут заинтересовать, не было ли контакта с кашляющими больными (в особенности болеющим коклюшем), проводилась ли вакцинация от коклюша. Возможно будет необходимо проведение выслушивания легких и проведение общего анализа крови. Для большей удостоверности диагноза доктор отправит Вас на консультацию ЛОР врача или врача инфекциониста. На приеме у ЛОР врача Доктора будет интересовать состояние слизистой гортани и зева. Для этого доктор осмотрит с помощью специального отражающего зеркала или фонарика слизистую гортани. Признаками коклюша при осмотре послужит отечность слизистой, наличие в них кровоизлияний, легкого слизисто-гнойного экссудата. На приеме у врача инфекциониста Доктор выслушает Ваши жалобы. Может поинтересоваться возможными контактами с кашляющими и болеющими коклюшем больными. Обычно окончательный диагноз выставляется по результатам лабораторных анализов, на которые Вас и отправит врач инфекционист.

Лабораторная диагностика коклюша

Общий анализ крови Выявляет общие признаки воспаления в оргнизме.

- Повышен уровень лейкоцитов

- Повышен уровень Лимфоцитов

- СОЭ в норме

Бактериологическое исследование Забор материала производят несколькими способами: при откашливании собирают выделившуюся скудную мокроту и помещают ее на питательную среду. Другой способ – мазок со слизистой глотки. Производится утром натощак или спустя 2-3 часа после приема пищи. Собранный материал помещается в специальную питательную среду. Однако результата придется ждать долго, 5-7 суток. Серологические анализы Реакция прямой гемагглютинации (РПГА), реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) Данная методика исследования крови позволяет выявить антитела к возбудителю коклюша. Результат может быть положительным (подтверждение диагноза Коклюша) и отрицательным (исключение). ИФА (Иммуноферментный анализ) Сейчас имеются экспресс тесты, позволяющие выявить методом ИФА выставить диагноз коклюша. Результат может быть положительным (подтверждение диагноза Коклюша) и отрицательным (исключение) ПЦР (Полимеразная цепная реакция) Позволяет выявить возбудителя в течение нескольких дней. Результат может быть положительным (подтверждение диагноза Коклюша) и отрицательным (исключение).

К каким докторам следует обращаться если у Вас Коклюш у детей:

Инфекционист

ЛОР

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Коклюша у детей, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Диагностика паракоклюша у детей

Паракоклюш клинические рекомендации у детей может иметь только после постановки диагноза. В этом аспекте грамотная диагностика занимает первостепенное положение. Паракоклюш невозможно поставить только по клинической картине и жалобам в анамнезе. В этом бывает врачебная ошибка. Подсказкой может быть наличие контакта с ранее инфицированным ребенком. В этом случае вероятность заражения высокая. Анализы на коклюш и паракоклюш у детей – серологический метод и основная диагностическая процедура. Результаты позволяют исследовать наличие антител в крови. Они представляют собой иммунную защиту организма и инструмент борьбы с бактериями. Бактериологический метод диагностики состоит в обнаружении грамотрицательных палочек в слизи. Анализы на паракоклюш у детей в этом случае берут с задней стенки глотки (мазок). Для дополнения картины делают анализ мочи.

Симптомы коклюша у взрослых

Очень в редких случаях люди заболевают коклюшем, если они вакцинированы. Причиной может стать резкое ослабление иммунной системы в период атаки бактерий этого заболевания.Если же взрослый не переносил данный недуг и не был вакцинирован, то в этом случае он может сравнительно быстрей заразиться от его собственных детей. Начальным симптомом этой болезни является появление дискомфорта в гортани. Потом появляется не сильный кашель через пару дней после заражения. Интенсивность и чистота кашля с каждым днем набирает обороты. Обычно уже через две недели кашель напоминает о себе уже каждый час. Зачастую кашель приводит к повышению давления. Сильный кашель способен вызвать непроизвольное мочеиспускание и выделение слез.

Температура у больного при коклюше обычно не поднимается больше 38 градусов. Взрослые люди переносят это заболевание, довольно, проще, чем дети. Во время кашля такой силы может возникнуть рвота. Некоторые люди не замечают у себя заболевания что приводит к несвоевременному лечению и опасностью заражения близких.Болезнь продолжается в течение 5 недель. За этот период проходят 3 стадии недуга:

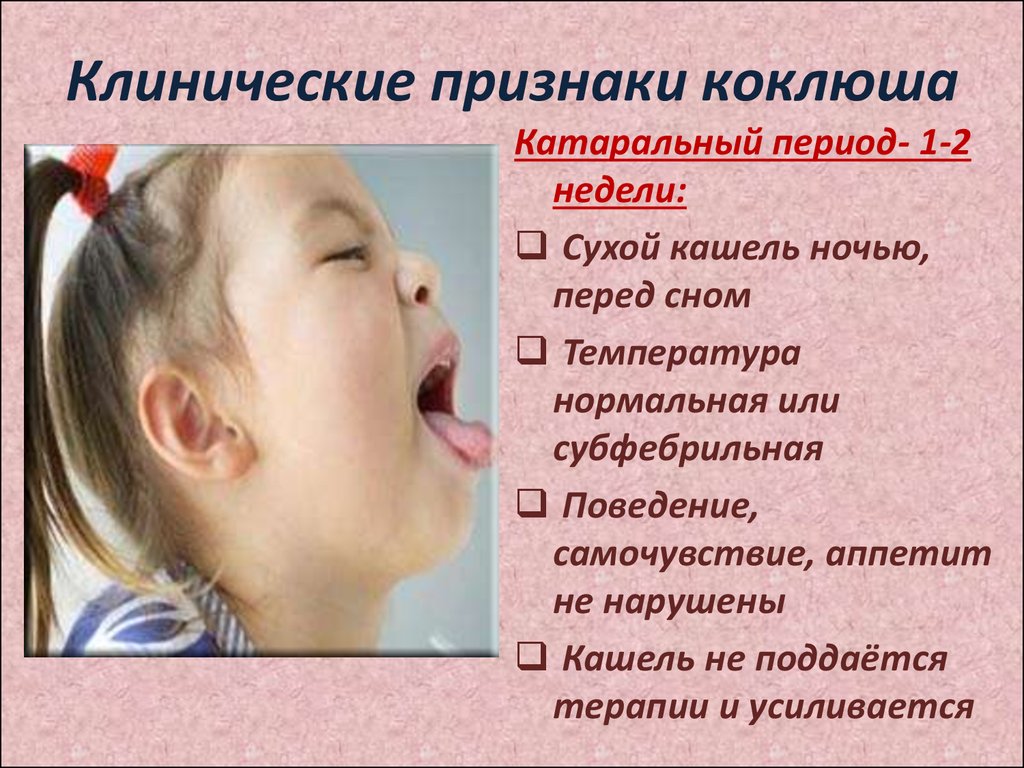

Катаральный период.

Он представляет собой промежутком между инкубационным периодом и самой болезнью. Он длится в течение двух недель. Продромальный этап характеризуется постоянным кашлем без выделения мокроты. Также в этот период практически не повышается температура тела. Как правило, в этот период, болезнь схожа с обычным ОРВИ и по этой причине врачи неправильно диагностируют больного. Следствием является большая вероятность заражения окружающих. Так как именно в этот период человек с этим заболеванием очень опасен. Также если не остановить это заболевание на начальной стадии у взрослых людей в более поздний период будет тяжело проходит лечение.Борденеллы становятся менее активные к концу 21 дня. Однако, это не повод отлаживать лечение, так как за эти дни человек, зараженный этим недугом может заразить этим заболеванием всех контактирующих с ним людей. С каждым днем болезни, симптомы недуга, становятся все более агрессивными. Кашель переходит из обыкновенного в спазматический.

Пароксизмальный период.

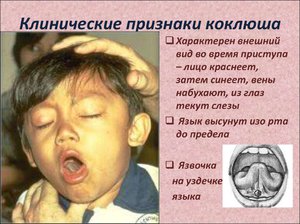

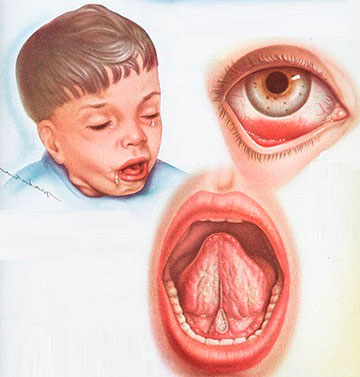

Время этого этапа может достичь 3-х месяцев. Кашель в этот период довольно специфичен. В этот период опытный врач довольно быстро способен поставить диагноз. Свойственный коклюшу кашель состоит из 6 или более толчков, которые повторяют друг друга без остановки. Человек и сам порой может установить диагноз. Больной по окончанию приступа кашля производит большой вдох сопровождающимся свистом. Этот свист-реприз происходит вследствие судороги голосовой щели. Восстановленное дыхание длится недолго, приступы сменяют друг друга довольно часто. Такой кашель сопровождается выделением мокроты, покраснением лица. Зачастую больной высовывает язык и при кашле травмирует его. В этой стадии болезнь способна в огромной степени обессилить человека. Резко снижается уровень общего состояния больного.Этот период болезни долгий и неприятный. Со временем приступы кашля уменьшаются и становятся более мягкими. Данный этап заболевания гораздо легче перенести, если человек был вакцинирован. Вакцинированные люди переносят данное заболевание очень редко и чаще в стертой форме.

Оздоровительный этап

Он начинается со второго месяца болезни. Кашель становиться менее уязвим.

Возбудитель коклюша и пути передачи инфекции

Коклюш относится к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Возбудитель коклюша – коклюшная палочка Борде-Жангу (бордетелла), названная в честь открывших ее ученых. Коклюшная палочка Борде-Жангу имеет «родственницу» – бордетеллу паракоклюша, вызывающую так называемый паракоклюш – заболевание, клиника которого повторяет коклюш, протекающий в легкой форме. Бордетеллы неустойчивы во внешней среде и быстро погибают под воздействием высоких и низких температур, ультрафиолетового излучения, высыхания. Так, к примеру, открытые солнечные лучи уничтожают бактерии за один час, а охлаждение – за считанные секунды. Поэтому носовые платки, предметы обихода, детские игрушки и т.п. не представляют эпидемической опасности как факторы передачи. Специальная санитарная обработка помещений, в которых пребывал пациент, также не проводится. Передача инфекции, как правило, происходит при непосредственном контакте с пациентом (пребывание на расстоянии ближе, чем 1.5 – 2 м от больного). Чаще всего имеет место вдыхание частичек слизи, попавших в воздух при кашле, однако возбудитель может выделяться в окружающую среду и при чихании, разговоре и т.п. Максимальную опасность в эпидемиологическом отношении представляет пациент в первую неделю спазматического кашля (в этот период возбудитель коклюша выделяют от 90 до 100% больных). В дальнейшем опасность снижается (на второй неделе бордетеллы выделяют около 60% больных, на третьей – 30%, на четвертой – 10%). В целом, заражение возможно при контакте с больным коклюшем начиная от последних дней инкубационного периода до 5-6-й недели заболевания. При коклюше также встречается бактериеносительство, то есть состояние, при котором человек выделяет в окружающую среду опасные бактерии, а сам не ощущает никаких признаков заболевания. Но бактериеносительство при коклюше кратковременно и особого значения для распространения заболевания не имеет. Большую опасность представляют собой легкие и стертые формы коклюша, когда периодично кашляющий ребенок или взрослый остается в коллективе. Коклюш – заболевание, которое принято относить к так называемым детским инфекциям. Доля детей среди заболевших коклюшем составляет около 95-97%. Наибольшая восприимчивость к инфекции наблюдается в возрасте от 1 года до 7 лет. Однако взрослые также не застрахованы от развития коклюша. По некоторым данным вероятность заражения взрослых в семье с заболевшим ребенком может достигать 30%. При этом у взрослых болезнь чаще протекает в стертой форме. Нередко таким пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» и безуспешно лечат от несуществующего заболевания

Поэтому врачи советуют при затянувшемся кашле, особенно в тех случаях, когда он протекает с мучительными приступами, обращать внимание на эпидемиологическую обстановку – не было ли контактов с длительно кашляющим ребенком. У переболевших коклюшем пациентов устанавливается пожизненный иммунитет

Однако, как и в случае с вакцинацией, иммунитет к коклюшу не исключает заболевания паракоклюшем, который клинически не отличим от легкой формы коклюша.

Лечение коклюша

Как лечить коклюш? Лечение коклюша включает в себя следующие пункты:

1. Госпитализация и режим; 2. Медикаментозное лечение; 3. Физиотерапевтическое лечение; 4. Диета.

1. Госпитализация больного и режим

Госпитализации больного подлежат лица с тяжелыми формами болезни, затяжными приступами коклюшного кашля, осложнениями болезни. Особенно это касается маленький детей, возрастом до 2х лет.

Госпитализации также подлежат дети по эпидемиологическим показаниям, чтобы не спровоцировать массовые вспышки инфекции – из закрытых детских учреждений.

Больных нужно оградить от негативных психоэмоциональных нагрузок, стрессовых ситуаций, а также различных внешних раздражителей – яркого света, громких звуков.

Благотворно на организм влияют длительные прогулки на воздухе. Помните, усиление кашля происходит при сухом и холодном воздухе, поэтому, помещение с больным также должно максимально вентилироваться, а воздух необходимо увлажнять с помощью увлажнителя воздуха или же наличия в комнате мокрых полотенец, простыней. Прогулки в летний период лучше проводить в раннее утреннее время, когда воздух еще увлажненный и прохладный.

Госпитализация не нужна взрослым, детям при легкой форме болезни, за исключением наличия осложнений болезни.

2. Медикаментозное лечение

Важно! Перед применением лекарственных препаратов обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом!

2.1. Антибактериальная терапия

Поскольку причиной коклюша является бактериальная инфекция, ее уничтожение необходимо проводить с помощью антибактериальных препаратов. Хорошим моментом есть то, что бактерии Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis практически не имеют резистентности (устойчивости) к антибиотикам, поэтому их купирование происходит достаточно легко.

Антибиотики при коклюше – макролиды («Эритромицин», «Кларитромицин», «Азитромицин»), цефалоспорины 3 поколения («Цефотаксим», «Цефтриаксон»).

Пенициллины против коклюшной и паракоклюшной палочки не эффективны.

При тяжелой форме коклюша и отсутствии возможности приема антибиотиков перорально, предпочтение отдается аминогликозидам, карбенициллину, левомецитину натрия сукцинат.

Еще раз необходимо отметить тот факт, что прием антибиотиков не нужно продлевать после установленного врачом курса, даже несмотря на то, что кашель еще продолжается, т.к. кашель после антибактериальной терапии продолжается уже не из-за наличия в дыхательных путях инфекции, а из-за активности кашлевого центра.

2.2. Симптоматическая терапия

Для уничтожения коклюшного и паракоклюшного токсина внутримышечно вводят противококлюшный гаммаглобулин – в течение 3х дней в суточной дозе 3 мл.

Для разжижения густой мокроты, что улучшит ее отхаркивание из дыхательных путей, и соответственно уменьшит риск развития осложнений применяются муколитики – «Амброксол», «Бромгексин», «Ацетилцистеин», «Лазолван».

Важно! Муколитики давать детям, возрастом до 2х лет – запрещено!

Для снятия спазмов в бронхах и улучшению бронхиальной хорошо зарекомендовали себя — «Эуфиллин», «Реланиум», «Седуксен».

Для предотвращения поноса применяют противодиарейные препараты – «Мезим Форте», «Смекта», «Полифепан», «Имодиум», «Энтеросгель», «Хилак Форте».

Против рвотных приступов применяют противорвотные средства – «Мотилиум», «Реглан», «Церукал».

При частых и сильных приступах рвоты необходимо внутривенно вводить жидкость.

Для предотвращения обезвоживания организма применяют — «Регидрон», «Гидровит».

Для предотвращения гипоксии (недостаточное количество в организме кислорода), что развивается из-за сложности вдохов применяются – оксигенотерапия, «Фенобарбитал», «Дибазол», «Пирацетам».

Повышенную температуру тела детям снимают с помощью прохладных компрессов на водно-уксусной основе, протирая лоб, виски, запястья.

Лечение коклюша также включает в себя дополнительный прием витаминов.

В некоторых случаях лечащий врач может назначить прием антигистаминных препаратов.

2.3. При тяжелой форме коклюша, апноэ применяются:

- Гормональные препараты (глюкокортикоиды), которые уменьшают воспалительный процесс, прекращает апноэ, уменьшает частоту и длительность коклюшного кашля, предотвращает энцефалические расстройства, улучшают показатели гемодинамики – «Гидрокортизон» (суточная доза 5-7 мг/кг), «Преднизолон» (суточная доза 2 мг/кг) в течение 2-3 дней, после дозы постепенно уменьшают;

- Проведение оксигенотерапии в кислородных палатках;

- Стимулирование аэробного типа клеточного или тканевого дыхания;

- Некоторые врачи переводят больных детишек на длительную автоматическую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

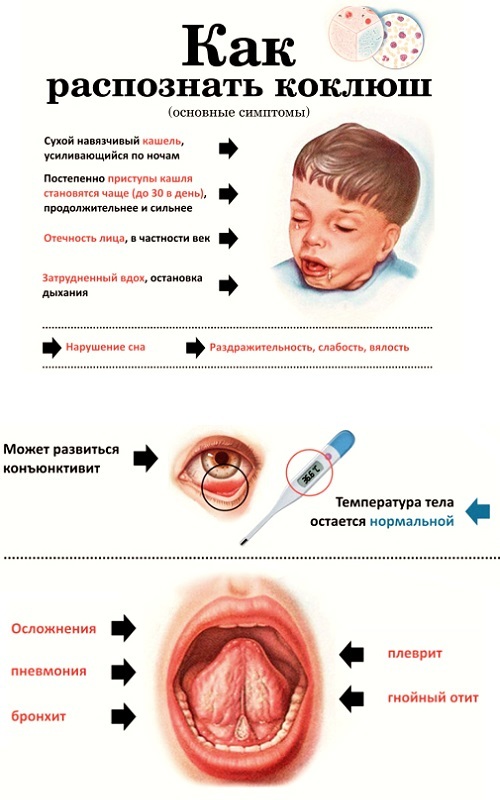

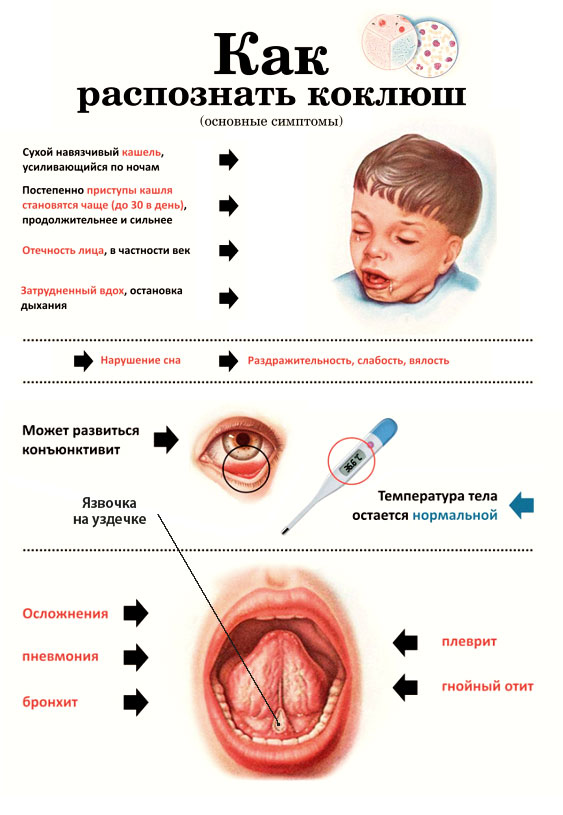

Симптомы Коклюша у детей:

От 3 до 15 дней длится инкубационный период при коклюше. Средний срок – 5-8 суток. Болезнь делится на три периода: катаральный, спазматический и период разрешения. Коклюш протекает медленно, циклами.

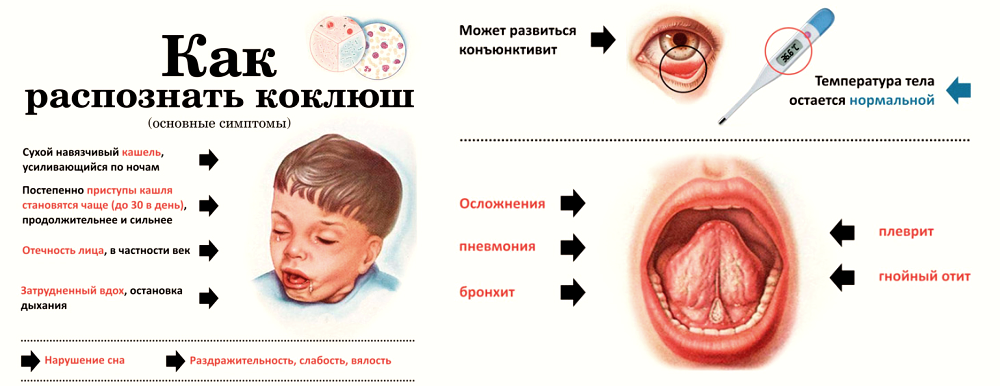

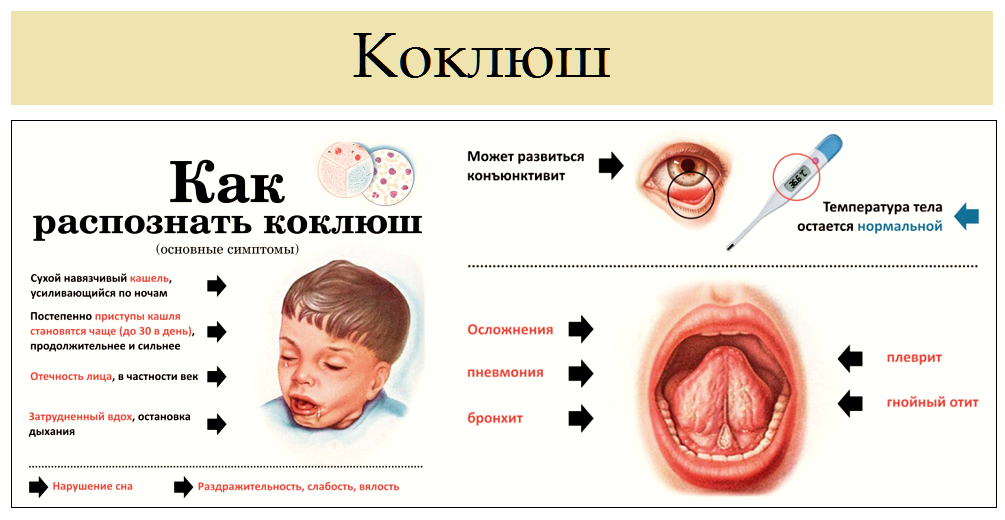

Катаральный период. Болезнь начинается постепенно. Появляется сухой кашель, иногда незначительно повышается температура тела и случается небольшой насморк. Общее состояние ребенка в норме. Осмотр не обнаруживает объективных изменений. На протяжении 1-2 недель кашель становится всё более сильным, навязчивым, а позже случается приступами. Катаральный период длится примерно 2 недели. Если течение коклюша у детей тяжелое, катаральный период длится 5-7 суток.

Далее следует спазматический период, который характеризуется приступами спазматического кашля. Кашлевые толчки чередуются со свистящим вдохом. Постепенно приступы кашля становятся более частыми и сильными, выходя на максимум к 2-3-й неделе после начала данного периода заболевания.

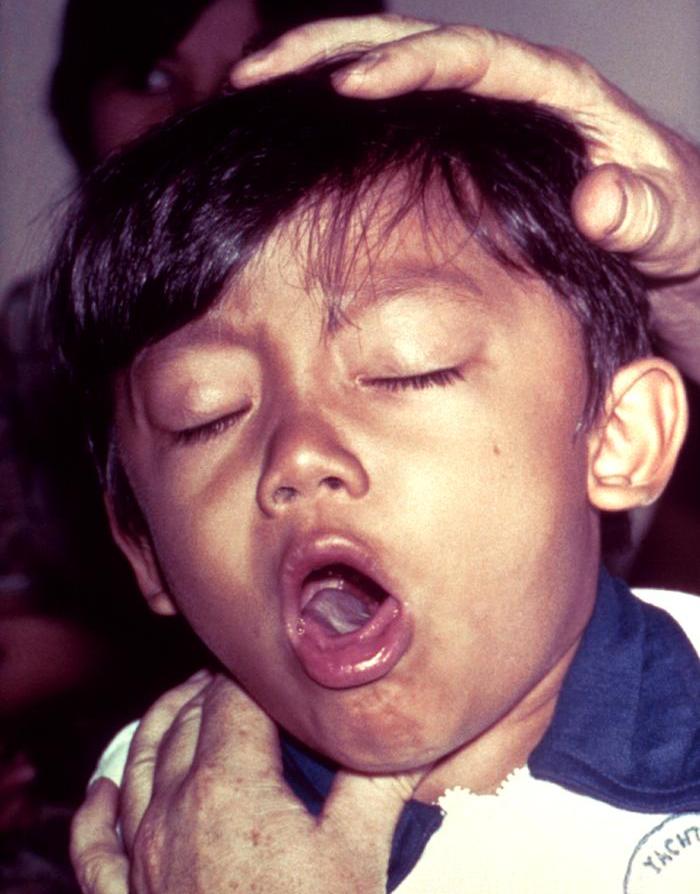

Во время приступа кашля лицо больного может становиться красным или синим, наблюдается набухание вен на шее, слезоточивость глаз, голова подается вперед, язык максимально высунут. При тяжелом течении болезни во время приступа кашля происходят кровоизлияния в склеру, носовые кровотечения, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, апноэ. После кашлевого приступа выделяется тягучая вязкая мокрота и рвота.

В периоде между приступами при легком и тяжелом течении коклюша у детей состояние в норме. Сохраняется активность, аппетит в норме. Если приступы тяжелые и часто повторяются, ребенок становится вялым и раздражительным.

Осмотр показывает припухлость век, одутловатость лица, незначительную бледность кожи. Рентгенограмма выявляет повышенную прозрачность легочных полей, появление сетчатости, уплощение диафрагмы и пр. У ребенка отмечают тахикардию и повышенное артериальное давление.

Анализ крови показывает лейкоцитоз, моноцитоз. СОЭ в норме или незначительно понижена. Во время спазматического периода изменения в крови максимальны.

Спазматический период коклюша у детей длится 2-4 недели. После этого срока приступы кашля становятся более слабыми, наступает период разрешения болезни. Приступы кашля более редкие, мокрота отделяется легче. Период восстановления длится 1,5-3 месяца.

Классификация. Коклюш бывает типичный и атипичный. Типичными случаями считаются те, что проходят со спазматическим кашлем. Атипичный коклюш это стертая и субклиническая форма. Типичные формы коклюша по тяжести делят на легкие, среднетяжелые и тяжелые.

При коклюше могут возникать такие осложнения: поражения ЦНС, проявляющиеся судорогами или энцефалопатией, подкожная и медиастинальная эмфизема, пневмоторакс, носовые кровотечения, пупочная или паховая грыжа.

Чаще всего осложнения возникают из-за появления вторичной бактериальной инфекции. Это приводит к очаговым или сливным пневмониям, гнойным плевритам и плевропневмониям.

Течение коклюша у детей до 12-ти месяцев гораздо более тяжелое. Инкубация длится 4-5 суток, а длительность катарального периода – до 7 дней. Во время катаральной фазы затруднено Носове дыхание, отмечают покашливание и чиханье. Температура в норме, общее состояние в норме или незначительно ухудшается.

Редки случаи, когда катаральный период отсутствует, коклюш тогда сразу проявляется приступами спазматического кашля. У детей до 12-ти месяцев, в особенности у только что рожденных, наблюдаются более тяжелые расстройства газообмена с явлениями гипоксемии и гипоксии. В спазматический период общее состояние тяжелое. Фиксируют тремор рук, нарушение сна, легкие судорожные подергивания даже во сне, повышение сухожильных рефлексов. Когда ребенок кашляет, у него часто случается рвота. У грудничков часто случаются эквиваленты приступов кашля в виде спазматического чиханья, которые обычно заканчиваются носовыми кровотечениями.

Болезнь у детей до 12-ти месяцев, как правило, протекает долго. Спазматический период может быть длиной 2-3 месяца. В частых случаях присоединяется ОРВИ, а затем происходит развитие пневмонии. У детей, которые привиты против коклюша, болезнь проходит в стертой форме, не наблюдается такого симптома как спазматический кашель. При таких формах бывает легкое и длительное покашливание, которое длится от 5 до 7 недель. Осложнения не случаются.

Лечение и профилактика коклюша

Лечением и профилактикой коклюша занимаются врачи-педиатры и инфекционисты. При заболевании коклюшем следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью к врачу или фельдшеру.

Принципы лечения коклюша

При выявлении заболевания «коклюш» лечение и профилактика осложнений болезни могут проводиться как в домашних условиях, так и в стационаре. Это будет зависеть от возраста заболевшего, от тяжести течения болезни, от наличия или отсутствия осложнений и некоторых других нюансов.

В терапии важную роль играют соблюдение определенной диеты, режима, назначение антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Прививка от коклюша

Прививка от коклюша играет ключевое значение в профилактике этого заболевания у детей. Некоторые родители стремятся отложить прививки у своих детей, считая их очень опасными на первом году жизни. Кроме того, многие родители ссылаются на врожденный иммунитет крохи от всех инфекционных болезней, а также на то, что грудное вскармливание поможет ребенку не заразиться опасными инфекциями. Но именно для малышей коклюш наиболее опасен. И именно против коклюша у ребенка нет врожденной защиты, и он не получит ее с грудным молоком. Поэтому откладывать вакцинацию без веских на то оснований нецелесообразно.

Особенности вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка

Профилактика коклюша путем вакцинации населения достаточно эффективна. Вакцинация начинается в детском возрасте. По календарю прививок иммунизация от коклюша стартует с трехмесячного возраста. Вакцинация обычно проводится сразу против нескольких заболеваний (дифтерия, коклюш, столбняк). Моновакцин от коклюша не существует.

Для хорошей профилактики коклюша требуется сделать три прививки: сначала в 3 месяца, затем в 4,5 месяца, потом в 6 месяцев. То есть, минимальный интервал между иммунизациями составляет полтора месяца. В возрасте полутора лет проводится ревакцинация от коклюша. В том случае, если был нарушен график вакцинации, то ревакцинация проводится через 12 месяцев после последней прививки от коклюша.

Прививку от коклюша можно сделать с помощью различных вакцин. Различают цельноклеточные вакцины и бесклеточные. Последние гораздо реже вызывают реакции после прививки и осложнения, поэтому их применение особенно рекомендовано детям с отягощенным аллергоанамнезом. Однако профилактика коклюша с помощью цельноклеточных вакцин более эффективна.

Самой широко распространенной цельноклеточной вакциной в нашей стране является АКДС (расшифровывается как адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Это вакцина отечественного производства, защищает от следующих болезней: дифтерия, коклюш, столбняк. От этих же болезней обеспечивает защиту британская вакцина Инфанрикс, но она является бесклеточной.

Помимо АКДС к цельноклеточным вакцинам относятся вакцины, не только от дифтерии, коклюша и столбняка, но и от других болезней. Так, французская вакцина Тетракок защищает еще и от полиомиелита, русская вакцина Бубо-Кок плюсом обеспечивает иммунитет против гепатита В.

Некоторые ацеллюлярные (бесклеточные) комбинированные вакцины также содержат в себе активные компоненты не только против коклюша, дифтерии, столбняка, но и от других болезней. Так, французская вакцина Пентаксим помимо защиты от этих болезней, является профилактикой гемофильной инфекции и полиомиелита. Вакцина Инфанрикс Гекса дополнительно защищает от гемофильной инфекции, полиомиелита и гепатита В. Есть и другие комбинированные вакцины против этих болезней.

Прививка от коклюша обеспечивает защиту от заболевания не на всю жизнь, после трех лет жизни иммунитет от инфекции постепенно снижается.

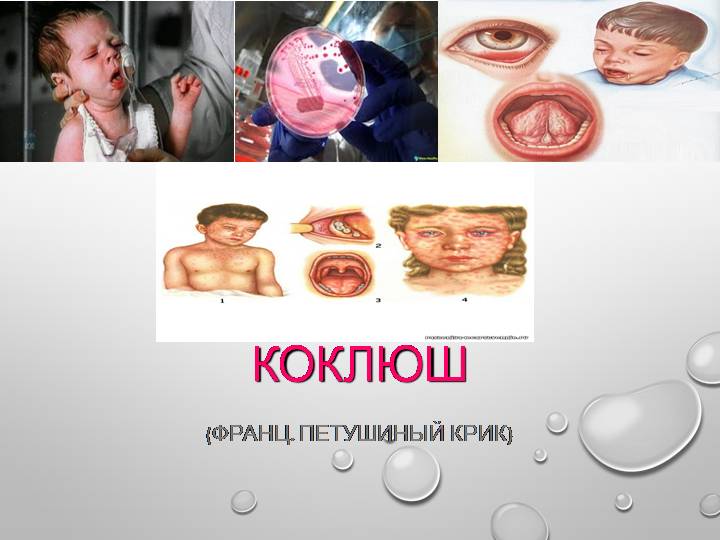

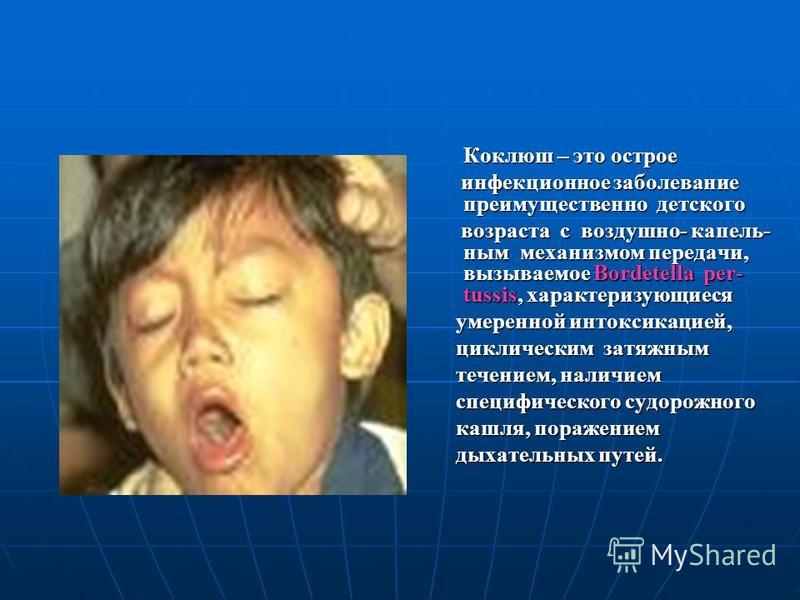

Коклюш

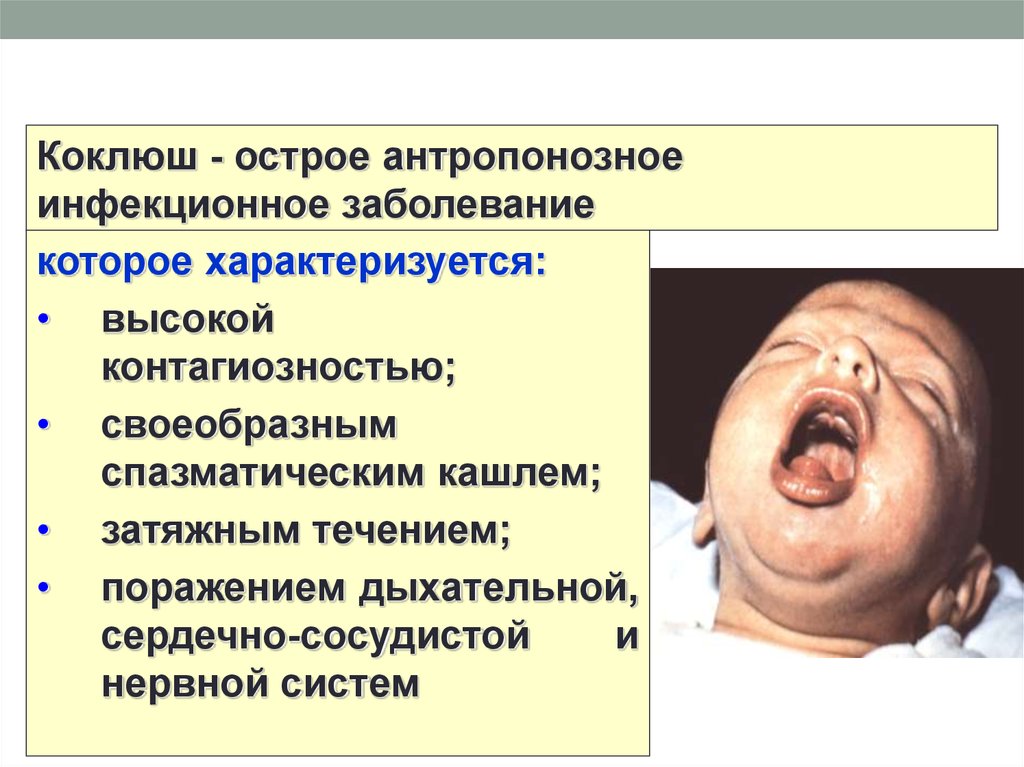

Коклюш – одна из детских инфекций, которая протекает со специфическими симптомами и существенно нарушает такую жизненно важную функцию организма, как дыхание. Термин «коклюш» появился от французского слова coqueluche, что означает «петушок». Это связано с тем, что больной коклюшем при кашле издает звук, сравнимый с кукареканием петуха.

Более 300 тысяч людей по всему миру ежегодно умирают от осложнений этой болезни. В группе самого высокого риска находятся дети до двухлетнего возраста и пожилые люди

Поэтому очень важно знать симптомы коклюша и способы его профилактики, чтобы избежать заболевания или вовремя оказать помощь больному человеку при заражении коклюшной палочкой

Возбудитель коклюша

Возбудителем коклюша является бактерия Bordetella pertussis (Haemophilus pertussis, палочка Борде-Жангу, коклюшная палочка), которая была открыта в 1906 году Bordet и Gengou в 1906-1908 гг. и названная в честь этих ученых.

Бортеделлы являются представителями рода Bordetella и подразделяются на несколько видов (три серотипа), один из которых является Bordetella pertussis. Бордетелла вызывает заболевание коклюшем, протекающим с поражением дыхательного тракта и сопровождающегося приступообразным спазматическим кашлем.

Еще одна бактерия из того же семейства Bordetella parapertussis вызывает коклюшеподобное заболевание паракоклюш. Для уточнения диагноза требуется дифференциальная диагностика.

Возбудитель коклюша передается только от больного человека здоровому.

К другим важным особенностям бактерий относится то, что:

- Bordetella pertussis является гемоглобинофильной палочкой. Бактерии хорошо культивируются на средах, которые обогащены кровью.

- коклюшные палочки являются грамотрицательными. Окрашиваются по Граму в розовый или красный цвет.

- коклюшная палочка неподвижна, по размеру напоминает короткую палочку коковидной формы, концы закруглены, длина составляет 0,5 – 2 мкм, не образуют спор, в мазках располагаются отдельно, реже – попарно, образуют капсулу, обеспечивающую защиту микроба от фагоцитоза.

Механизм развития коклюша

Воротами инфекции при коклюше становятся верхние дыхательные пути. Коклюшная палочка заселяет слизистую оболочку гортани, трахеи и бронхов, этому препятствуют выделяемые эпителием иммуноглобулины класса А – они затрудняют прикрепление бактерий и способствуют их скорейшему выведению из организма. Функциональная незрелость слизистых оболочек верхних дыхательных путей у детей младшего возраста приводит к тому, что коклюш поражает преимущественно эту возрастную группу населения. Особенно тяжело протекает инфекция у детей первых двух лет жизни. Прикрепившись к эпителию, бактерии начинают выделять особые вещества – токсины, которые вызывают воспалительную реакцию. Больше всего поражаются мелкие бронхи и бронхиолы. Внутрь клеток возбудитель не проникает, поэтому патологические изменения выражены минимально – наблюдается полнокровие и отек поверхностных слоев эпителия, иногда слущивание и гибель отдельных клеток. При присоединении вторичной инфекции возможно развитие эрозий. После гибели и разрушения бактерий на поверхность слизистой оболочки попадает коклюшный токсин, который и приводит к развитию спазматического кашля. Механизм возникновения специфичного кашля при коклюше достаточно сложен. Сначала кашлевые толчки связаны с непосредственным раздражением рецепторов эпителия токсинами коклюшной палочки, затем присоединяется аллергический компонент, связанный с высвобождением специфических веществ – медиаторов воспаления. Возникает спазм бронхов и бронхиол, так что кашель начинает напоминать клиническую картину астматического бронхита. В дальнейшем, вследствие постоянного раздражения блуждающего нерва, в центральной нервной системе развивается очаг застойного возбуждения в области дыхательного центра, и кашель принимает специфический приступообразный характер. Именно наличие центрального механизма приводит к тому, что приступы кашля возникают при воздействии самых разнообразных раздражителей нервной системы (яркий свет, громкий звук, сильное эмоциональное напряжение и т.п.). Нервное возбуждение из застойного очага может распространяться на соседние центры в продолговатом мозге – рвотный (в таких случаях приступы судорожного кашля завершаются мучительной рвотой), сосудодвигательный (приступ кашля приводит к колебаниям артериального давления, повышению частоты сердечных сокращений и т.п.), а также на другие подкорковые структуры с развитием приступов судорог, напоминающих эпилепсию. У совсем маленьких деток возбуждение может распространяться на дыхательный центр с развитием различных нарушений ритма дыхания, вплоть до апноэ (остановки дыхания). Сильные длительные часто повторяющиеся приступы кашля приводят к повышению давления в сосудах головы и шеи. В результате развивается отечность и синюшность лица, кровоизлияния в конъюнктиву глаз. В тяжелых случаях возможно возникновение кровоизлияний в ткань головного мозга.

Возбудитель и симптомы инфекции

Бактерия бордетелла пертуссис, которая является возбудителем коклюша, очень неустойчивая к условиям окружающей среды. Попадая на предметы обихода при кашле и чихании, инфекция моментально гибнет. Возбудитель не выживает при кипячении и замораживании. Размножается бактерия в человеческом организме при температуре 37С – это самая благоприятная среда для ее жизни.

Бактерия бордетелла пертуссис, которая является возбудителем коклюша, очень неустойчивая к условиям окружающей среды. Попадая на предметы обихода при кашле и чихании, инфекция моментально гибнет. Возбудитель не выживает при кипячении и замораживании. Размножается бактерия в человеческом организме при температуре 37С – это самая благоприятная среда для ее жизни.

Учитывая, что коклюш – это инфекционная болезнь, вопрос о том, заразен он или нет, попросту не стоит. Ребенок или взрослый может быть инфицирован уже давно, но не ощущать никаких признаков недомогания во время инкубационного периода. Кашель не сразу начинает душить больного, так как скрытая фаза болезни может длиться от пяти дней до 3 недель. В этот временной промежуток человек не заразен.

Первичная симптоматика заболевания ничем не отличается от обычной простуды: вначале появляется насморк, повышенная температура и общее недомогание. Через пару дней бактерия начинает выделять токсин, который раздражающе действует на бронхи и трахею и вызывает приступообразный кашель. Еще через пять дней начинает выделяться густая прозрачная мокрота.