Что такое иммунитет кратко

Изначально медики были уверены, что иммунитет — это способность организма человека противостоять инфекциям. Со временем понятие стали трактовать шире — как способность организма противостоять вирусам, бактериям, вызывающим болезни, и уничтожать собственные мутировавшие клетки.

Окружающий мир — это агрессивная среда, в которой организм выживает благодаря той защите, которую обеспечивает иммунная система человека. Микробы, вирусы и бактерии окружают тело со всех сторон. Но, попадая внутрь, они подвергаются атаке со стороны органов иммунной системы и погибают.

Приблизительно 60% всей защиты человеческого организма — это наследство, которое он получает от родителей. Это так называемый врожденный иммунитет. Его еще называют специфическим. Общеизвестно, чем здоровее родители, тем крепче здоровье у их потомства.

В процессе жизнедеятельности организм вынужден приспосабливаться к окружающему миру. В него попадают вирусы и микробы, с которыми иммунитет родителей не был знаком. Так вырабатывается приобретенный иммунитет. Его также называют неспецифическим.

Фото: otvetprost.com: UGC

Для того чтобы укрепить организм и защитить его от новых вирусов человеку периодически делают прививки — вводят незначительную «порцию» вируса, чтобы «научить» иммунитет с ним бороться. Так вырабатывается искусственный иммунитет.

Уровень иммунитета может снижаться под влиянием внешних факторов (например, неблагоприятной экологической ситуации) или поведения самого человека (из-за неправильного питания, перенапряжения, стрессов, злоупотребления медицинскими препаратами и так далее).

Испытывая влияние негативных факторов, иммунитет начинает брать у организма больше ресурсов. В результате человек ощущает быструю утомляемость, сонливость, апатию и боль в мышцах.

Если ситуацию не изменить, иммунитет постепенно перестает сопротивляться недугам. Как результат появляются новые заболевания, а выздоровление затягивается.

Фото: alwaysbusymama.com: UGC

Когда иммунитет практически прекращает работать, у человека обостряются хронические заболевания и возвращаются старые, казалось, давно забытые болезни.

В некоторых случаях иммунитет способен давать сбой и начать «неправильно» реагировать на собственные антитела, воспринимая их как угрозу. Если система иммунитета собственные органы и клетки воспринимает как чужеродные и пытается с ними бороться, врачи констатируют у человека аутоиммунное заболевание.

Так, Американская ассоциация аутоиммунных заболеваний составила список, насчитывающий до полутора сотен разновидностей недуга. Причем от появления первых симптомов у пациента до того времени, когда врачи смогут диагностировать, что это за болезнь, может пройти не один десяток лет.

Врачи разработали специальные препараты, которые способны либо активировать, либо подавлять действие иммунных клеток. Такие препараты называют иммуномодуляторы.

Стоит заметить, что не все специалисты положительно относятся к применению такого рода препаратов для корректировки работы иммунной системы. Основными пунктами критики являются:

- Сам факт вмешательства в работу иммунной системы способен вызвать сбой и лишить ее самостоятельности. Иными словами, под воздействием иммуномодуляторов иммунная система может «разучиться» работать в привычном режиме, что обеспечит пожизненную зависимость человека от препаратов.

- Побочные эффекты от применения подобных препаратов могут оказать разрушительное воздействие на здоровье и свести на нет их пользу.

- До сих пор нет достоверных и научно подтвержденных данных о том, что действие иммуномодуляторов не вызывает развитие аутоиммунных заболеваний. То есть нет гарантии, что после вмешательства в ее деятельность иммунная система не даст «сбой» и не начнет бороться с клетками собственного организма.

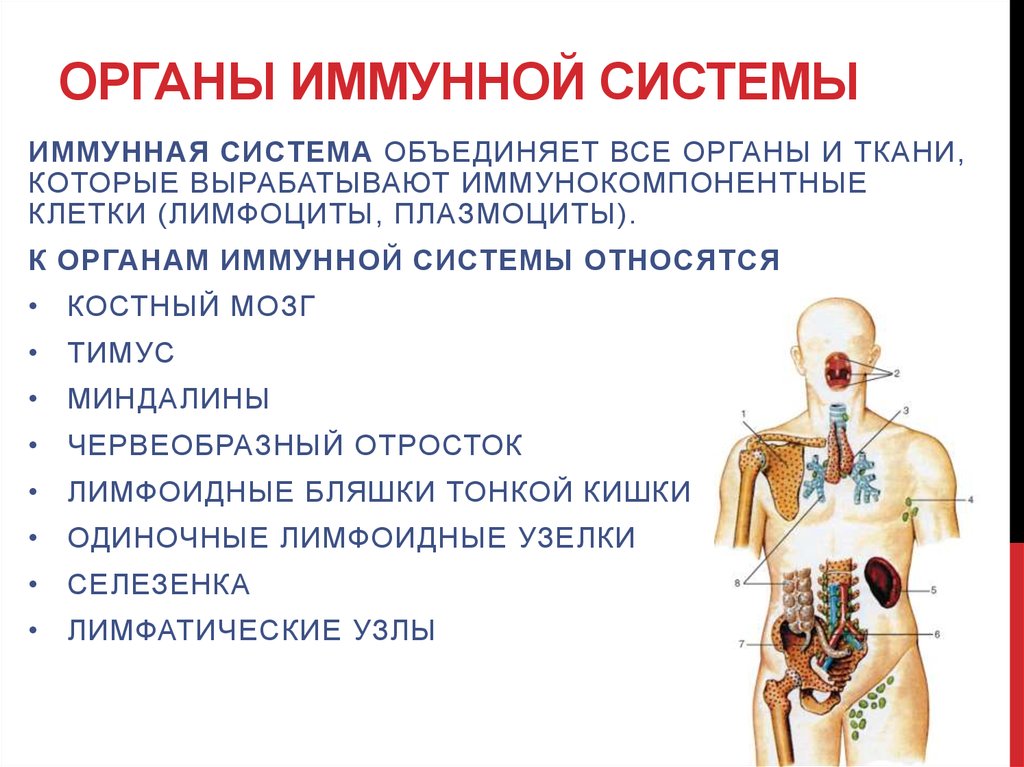

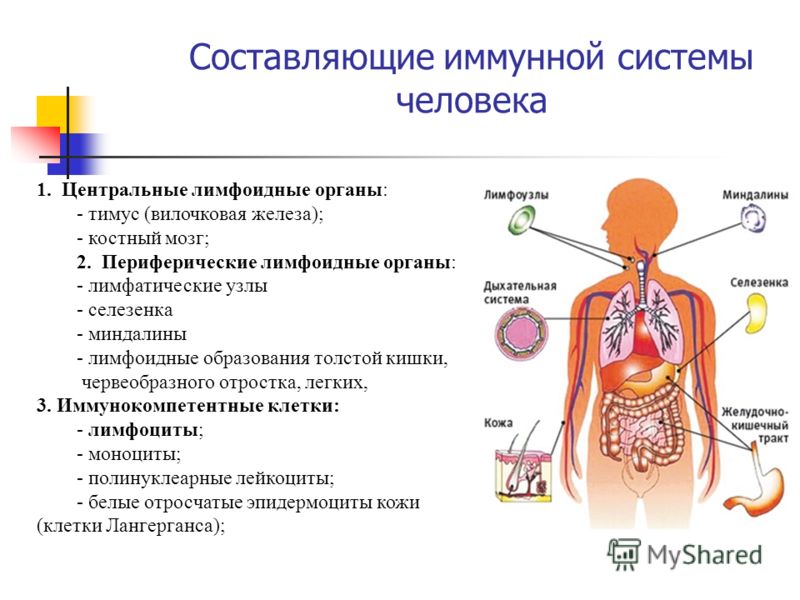

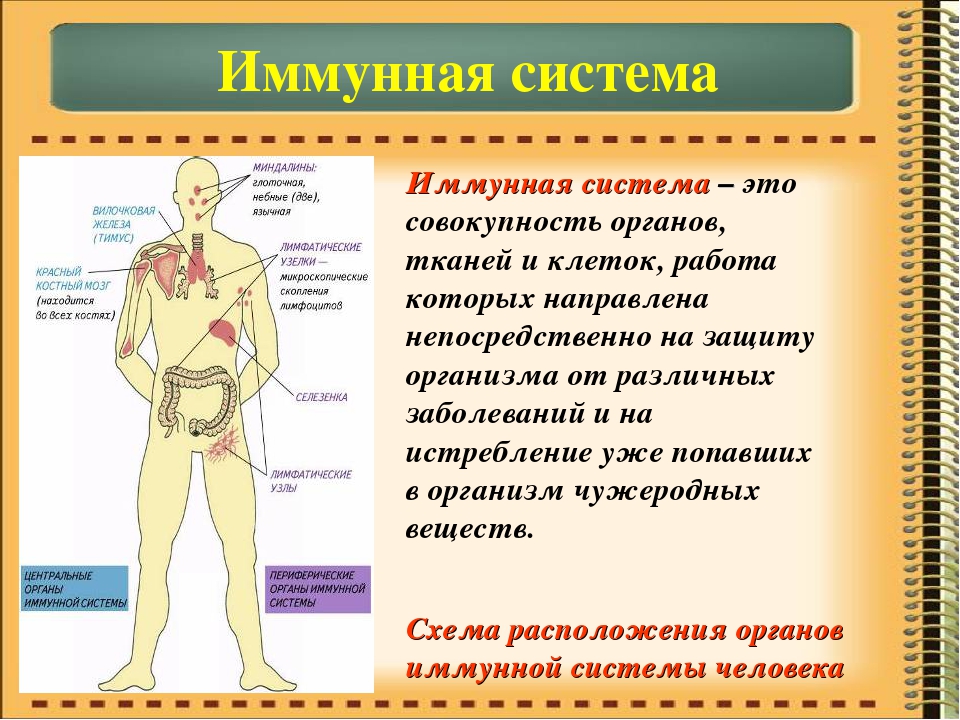

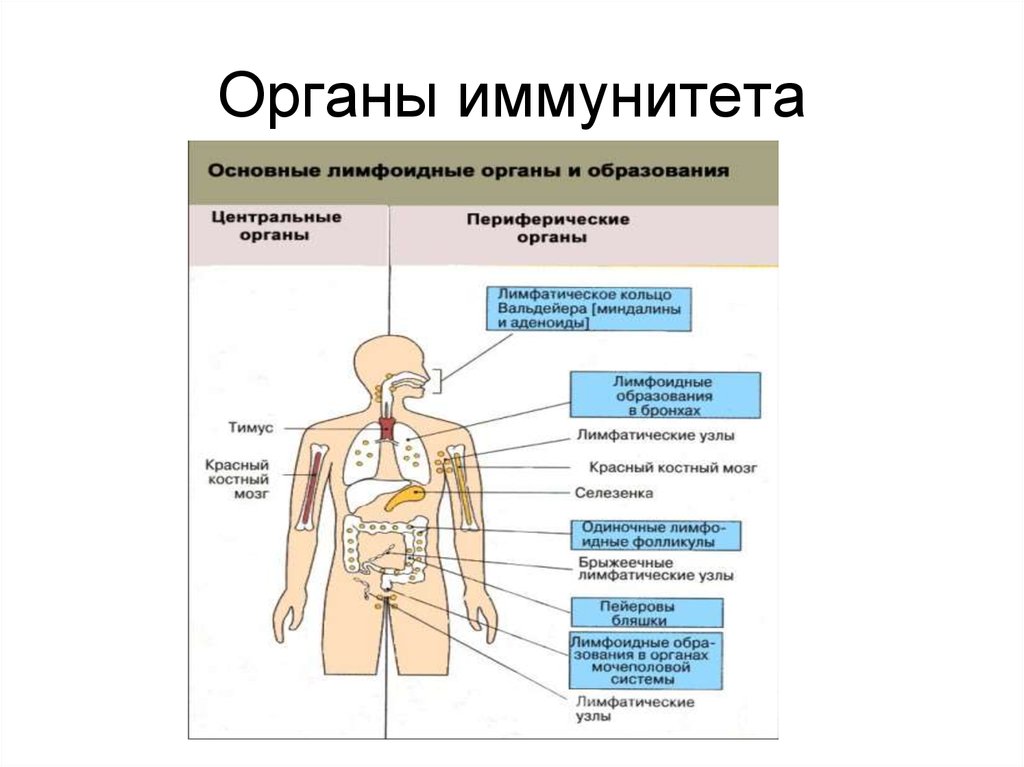

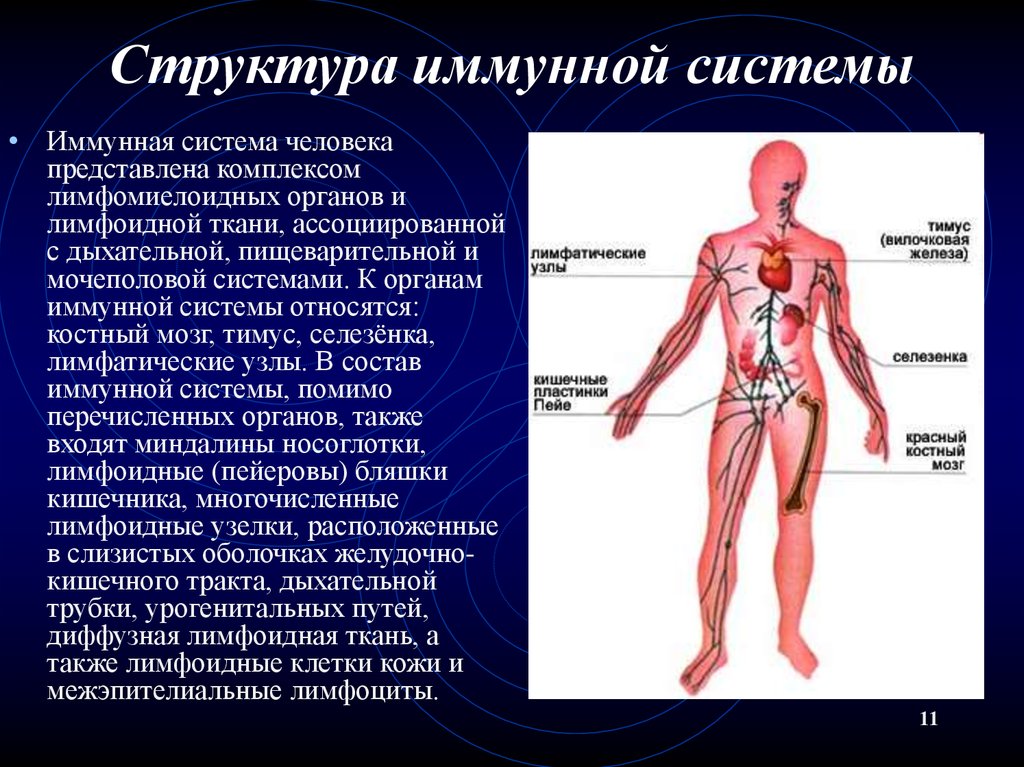

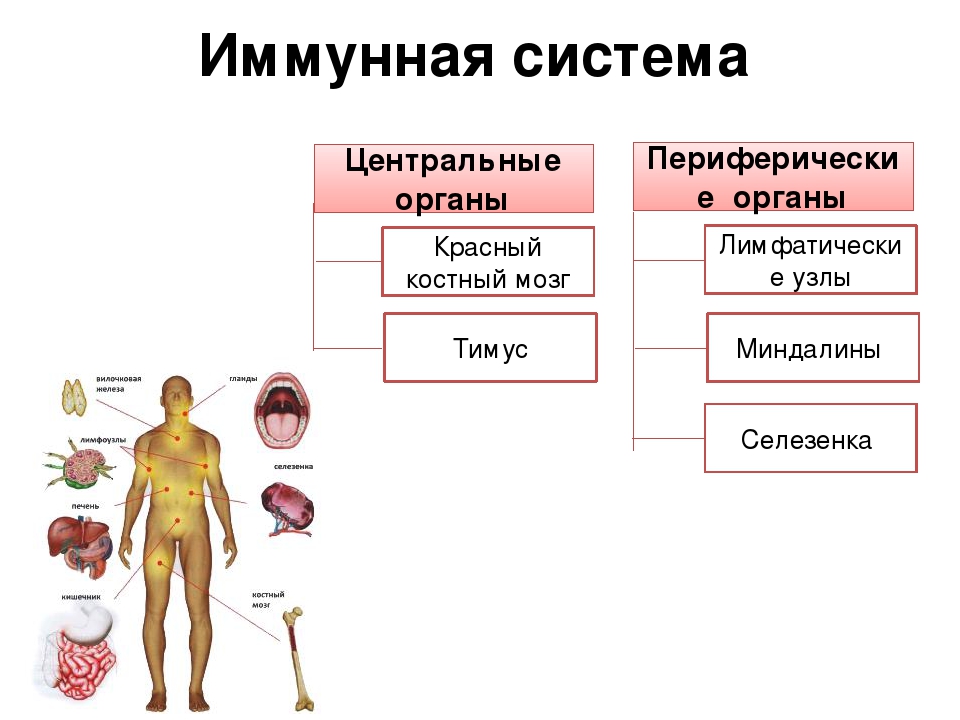

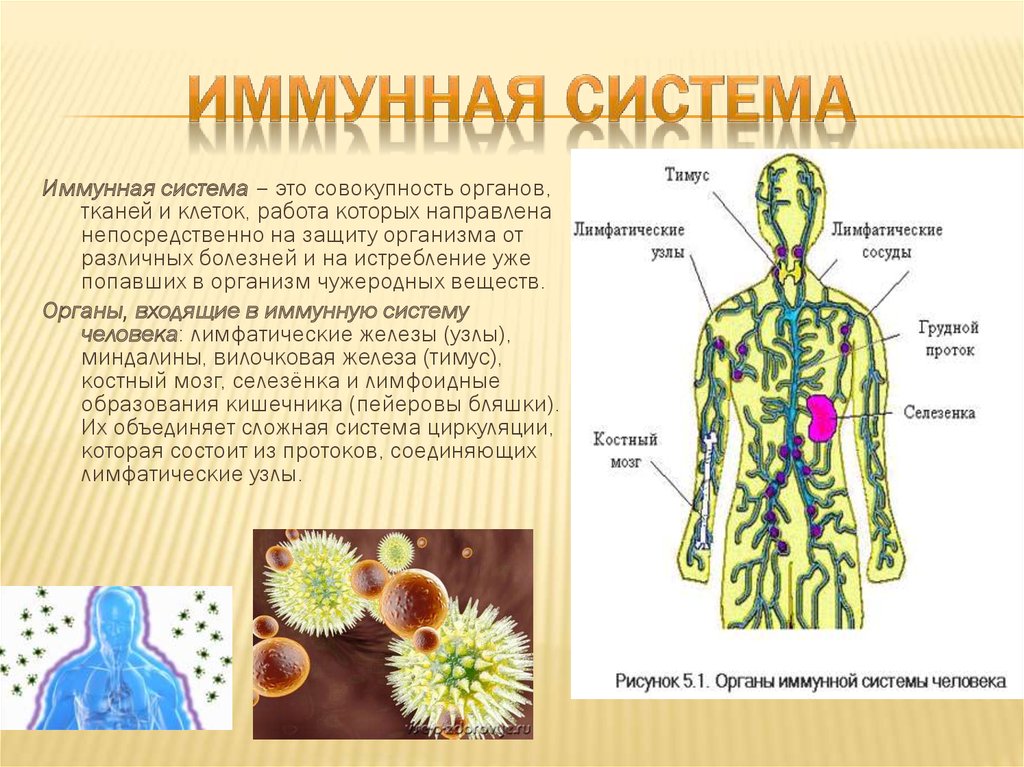

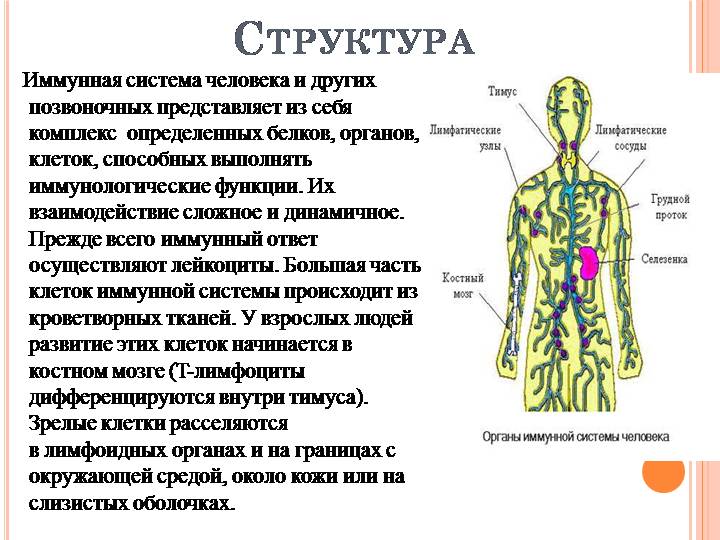

Органы иммунной системы

Иммунная система удивительно сложна. Она способна распознать и запомнить миллионы различных антигенов, своевременно продуцируя необходимые компоненты для уничтожения “врага”.

Она включает в себя центральные и периферические органы, а также специальные клетки, которые в них вырабатываются и принимают непосредственное участие в защите человека.

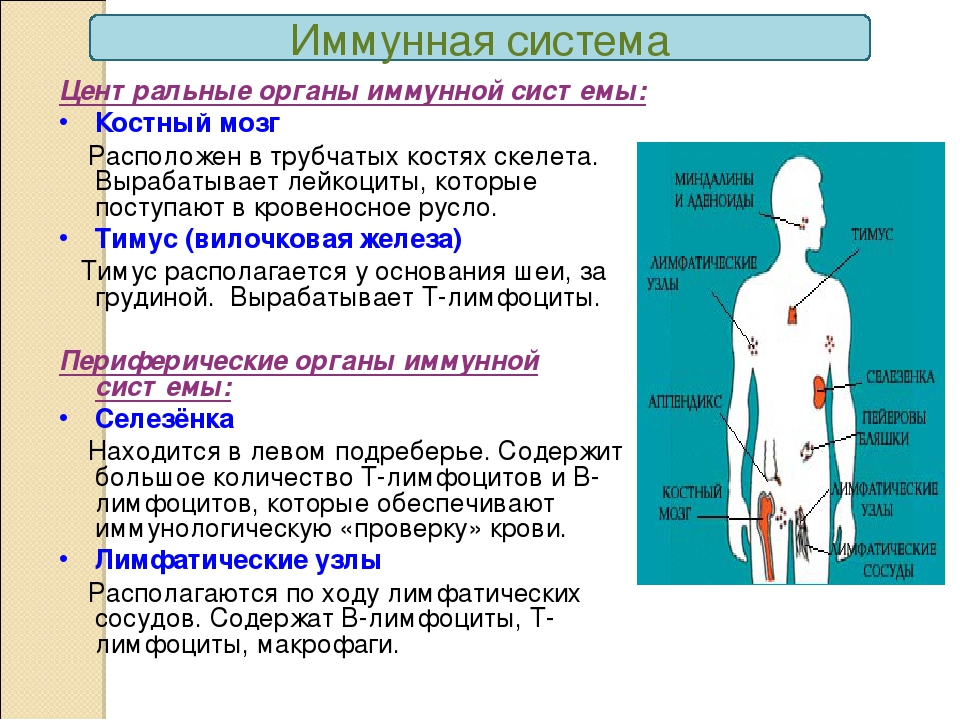

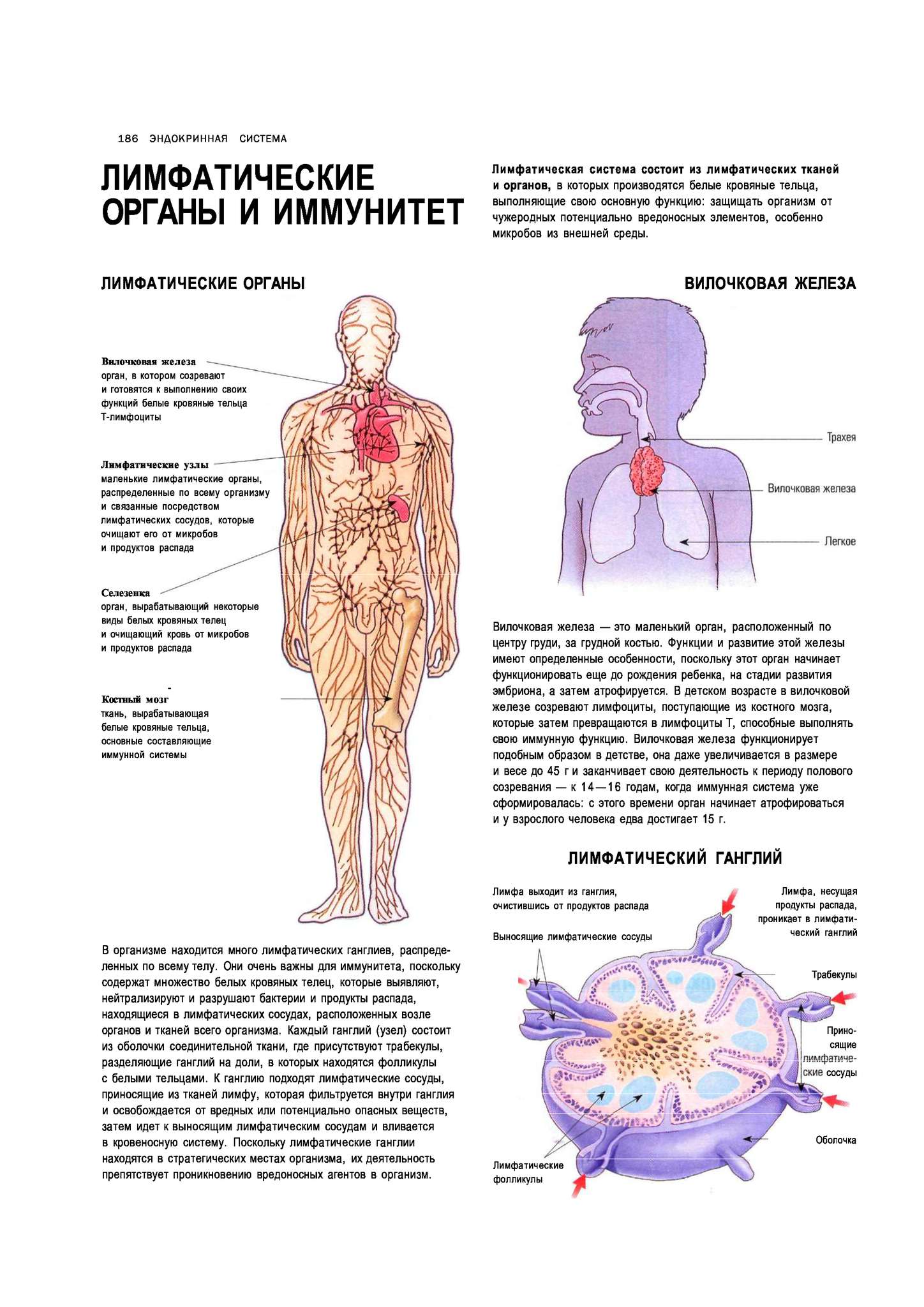

Центральные органы

Центральные органы иммунной системы отвечают за созревание, рост и развитие иммунокомпетентных клеток — лимфопоэз.

Центральные органы включают:

- Костный мозг — губчатая ткань преимущественно желтоватого оттенка, расположенная внутри полости кости. Костный мозг содержит незрелые, или стволовые клетки, которые способны превращаться в любую, в том числе иммунокомпетентную, клетку организма.

- Вилочковая железа (тимус). Представляет собой маленький орган, расположенный в верхней части грудной клетки позади грудины. По форме этот орган несколько напоминает чабрец, или тимьян, латинское название которого и дало название органу. В основном, в тимусе созревают T-клеток иммунной системы, но также вилочковая железа способна провоцировать или поддерживать продукцию антител против антигенов.

- Во внутриутробный период развития к центральным органам иммунной системы относится также печень.

Это интересно! Наибольший размер вилочковой железы наблюдается у новорожденных детей; с возрастом орган уменьшается и замещается жировой тканью.

Периферические органы

Периферические органы отличаются тем, что содержат уже зрелые клетки иммунной системы, взаимодействующие между собой и другими клетками и веществами.

Периферические органы представлены:

- Селезенка. Самый большой лимфатический орган в организме, расположенный под ребрами в левой части живота, над желудком. Селезенка содержит преимущественно лейкоциты, а также помогает избавиться от старых и поврежденных клеток крови.

- Лимфатические узлы (ЛУ) представлены небольшими, бобовидными структурами, которые хранят клетки иммунной системы. В ЛУ также производится лимфа — специальная прозрачная жидкость, при помощи которой клетки иммунитета доставляются в различные части тела. Когда организм борется с инфекцией, ЛУ могут увеличиваться в размере и становиться болезненными.

- Скопления лимфоидной ткани, содержащие иммунные клетки и расположенные под слизистыми оболочками пищеварительного и мочеполового тракта, а также в респираторной системе.

Клетки иммунной системы

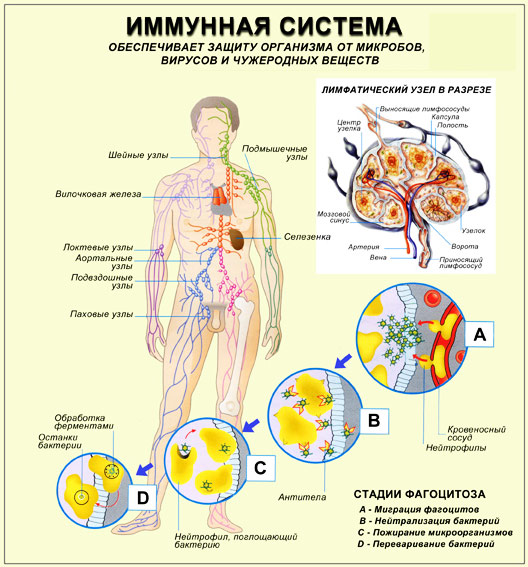

Основными клетками иммунной системы считаются лейкоциты, которые циркулируют в организме по лимфатическим и кровеносным сосудам.

Основными типами лейкоцитов, способными к иммунному ответу, являются следующие клетки:

- Лимфоциты, которые позволяют распознавать, запоминать и уничтожать все антигены, внедряющиеся в организм.

- Фагоциты, поглощающие чужеродные частицы.

Фагоцитами могут быть различные клетки; наиболее распространенным типом являются нейтрофилы, борющиеся в основном с бактериальной инфекцией.

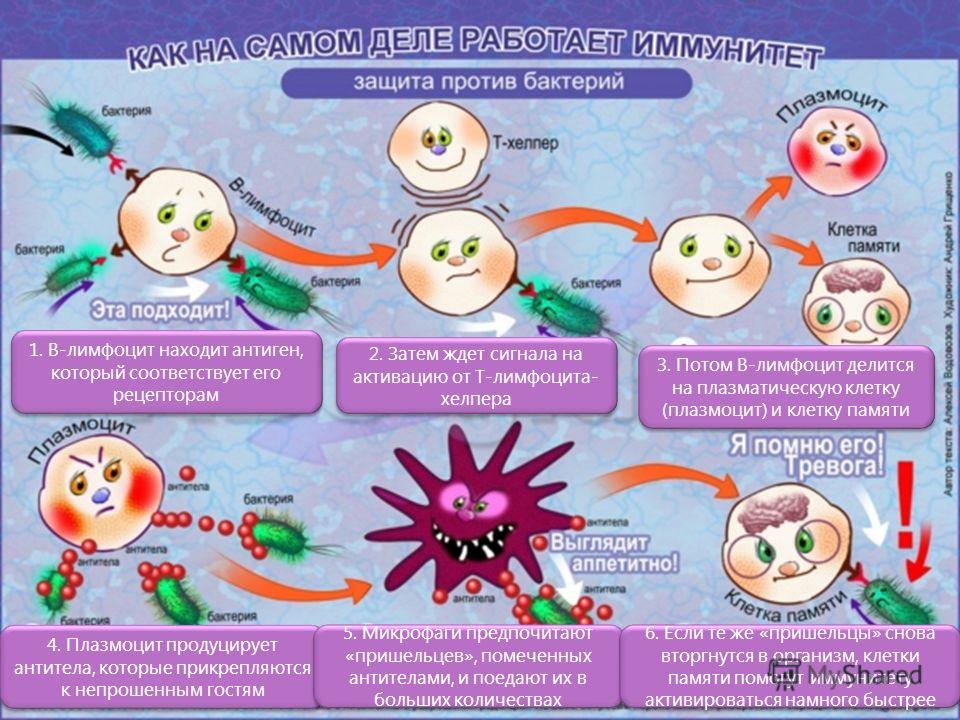

Лимфоциты располагаются в костном мозге и представлены B-клетками; в случае нахождения лимфоцитов в тимусе, они созревают в T-лимфоциты. B и T-клетки имеют отличные друг от друга функции:

- B-лимфоциты стараются обнаружить чужеродные частицы и посылают сигнал другим клеткам при обнаружении инфекции.

- T-лимфоциты уничтожают патогенные компоненты, идентифицированные B-клетками.

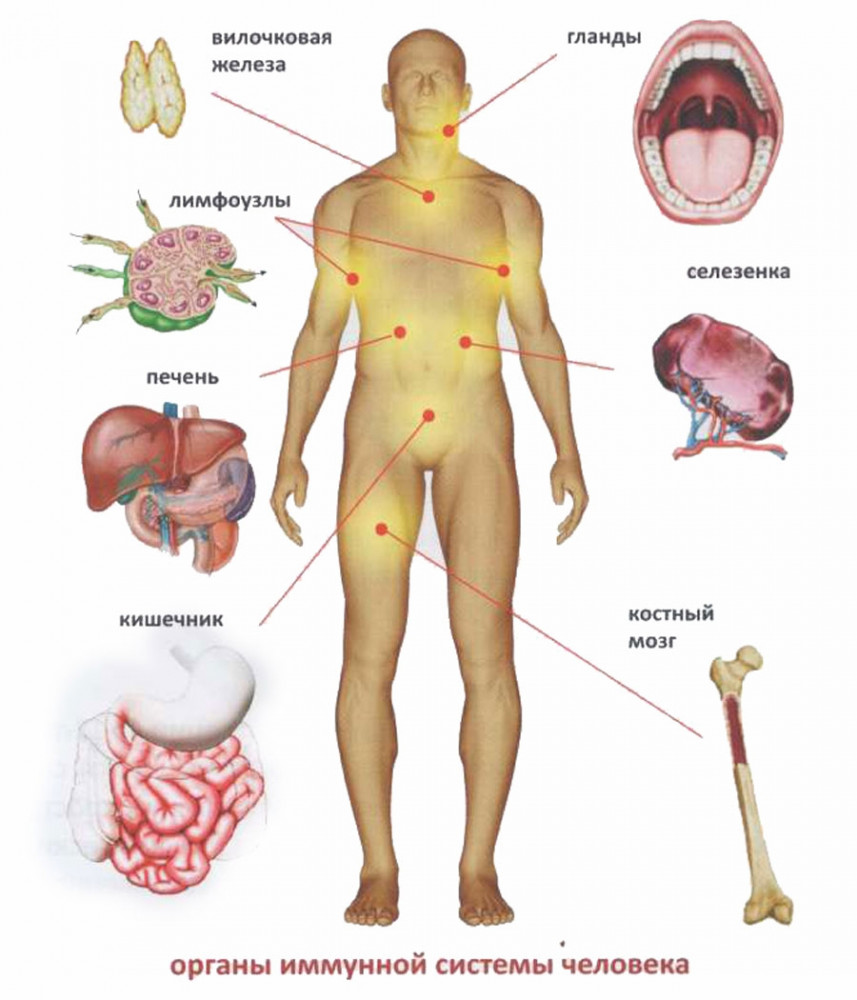

Какие органы отвечают за иммунитет

Иммунные клетки, составляющие тканевой и гуморальный иммунитет, вырабатываются в специальных органах нашего тела. Основным таким органом является красный костный мозг, располагающийся во всех губчатых костях тела: в грудине, костях таза, позвонках, ребрах. Именно там растут и развиваются иммунные клетки.

Участвуют в работе иммунной системы и такие органы, как селезенка, печень, лимфатические узлы и железы. А управляет всеми иммунными процессами организма вилочковая железа — тимус. Именно от ее работы зависят сила и качество работы иммунной системы.

Современная медицина считает, что вилочковая железа есть только у маленьких детей, что якобы она ко взрослому возрасту полностью редуцируется. Это не так. Так почему она уменьшается? Чтобы это понять, нужно заглянуть в современный роддом.

Как связаны иммунитет и роды

Сразу после того как женщина родила, акушеры перерезают пуповину. При этом половина пуповинной крови достается ребенку, а половина остается в плаценте в матке женщины. И после отхождения плаценты вместе с ней используется в фармацевтической или косметической промышленности в качестве очень дорогого и ценного ингредиента. А ребенок, получивший лишь половину причитавшейся ему пуповинной крови, остается ослабленным и с низким иммунитетом.

Именно поэтому практически все дети до школы постоянно болеют. Раньше же, когда бабка-повитуха принимала роды, она сразу после рождения ребенка, не трогая пуповину, клала его на живот матери. И он лежал там до тех пор, пока не начинала отслаиваться плацента. Тогда он начинал испытывать недостаток кислорода, делал первый вздох и кричал. И только затем повитуха обрезала пуповину. Таким образом, вся кровь доставалась ребенку.

В результате таких родов иммунитет снижается, и тимус вынужден увеличивать свои размеры для того, чтобы хоть как-то спасти ребенка от инфекций. Поэтому вилочковая железа в детстве большая, а со временем постепенно уменьшается. Но никогда не атрофируется полностью.

Помимо непосредственно иммунных клеток в реализации защиты тела от различных микроорганизмов участвуют лимфатические узлы, которые располагаются по ходу лимфатических сосудов. Дело в том, что лимфа — канализация организма — несет в себе жидкость из разных мест нашего тела. И там часто находятся те самые чужаки. Вот именно для устранения избыточного количества чужеродных микроорганизмов и нужны лимфатические узлы, которые их убивают и инактивируют.

Трансфер фактор

В середине 20 века открыли защитные частицы трансферфакторного типа. Это носители иммунной памяти организма. Они «записывают» и «хранят» информацию о контактах организма со всеми чужеродными агентами в течение жизни.

У всех позвоночных животных одинаковые трансферфакторы. Передавая их от одного организма другому, передают и весь иммунный опыт донора. Большим успехом ученых-иммунологов считается выделение ими трансферфакторных частиц. На их основе были разработаны специальные иммуномодуляторы. Их использование повышает иммунитет, пониженный из-за неблагоприятных факторов.

Болезни и средства их лечения

По следам инфекции

Чтобы лучше понять, как функционирует иммунная система, давайте проследим за развитием инфекционного процесса, приводящего к заболеванию.

Представьте себе, что сидите с друзьями в кафе и завтракаете. Внезапно посетитель за соседним столом чихает. Крохотные капельки распыляются в воздухе со скоростью 185 км/час. Заразиться вы можете всего в течение нескольких секунд. Удача от вас отвернулась, и именно в этот момент вы делаете вдох. В результате инфекционные агенты, заставившие чихнуть вашего соседа, обретают новую жертву — вас.

Ваша иммунная система тут же бросается в сечу: в первую очередь ваш нос пытается захватить вторгшихся неприятелей и нейтрализовать их. Если эта попытка терпит неудачу, то патогены проникают в ткани и повреждают клетки, что приводит к высвобождению заключенных в них веществ, в частности — гистамина. Начинается воспалительный процесс, более подробно описанный на страницах 90-97. Выброс гистамина привлекает белые кровяные клетки к очагу воспаления, где они приступают к уничтожению возбудителей. При нарушении целостности микробов, обнажаются их скрытые антигены, что приводит к активации В-лимфоцитов. В результате патогены попадают в полное окружение, а подоспевшие макрофаги завершают их уничтожение.

Полезный совет

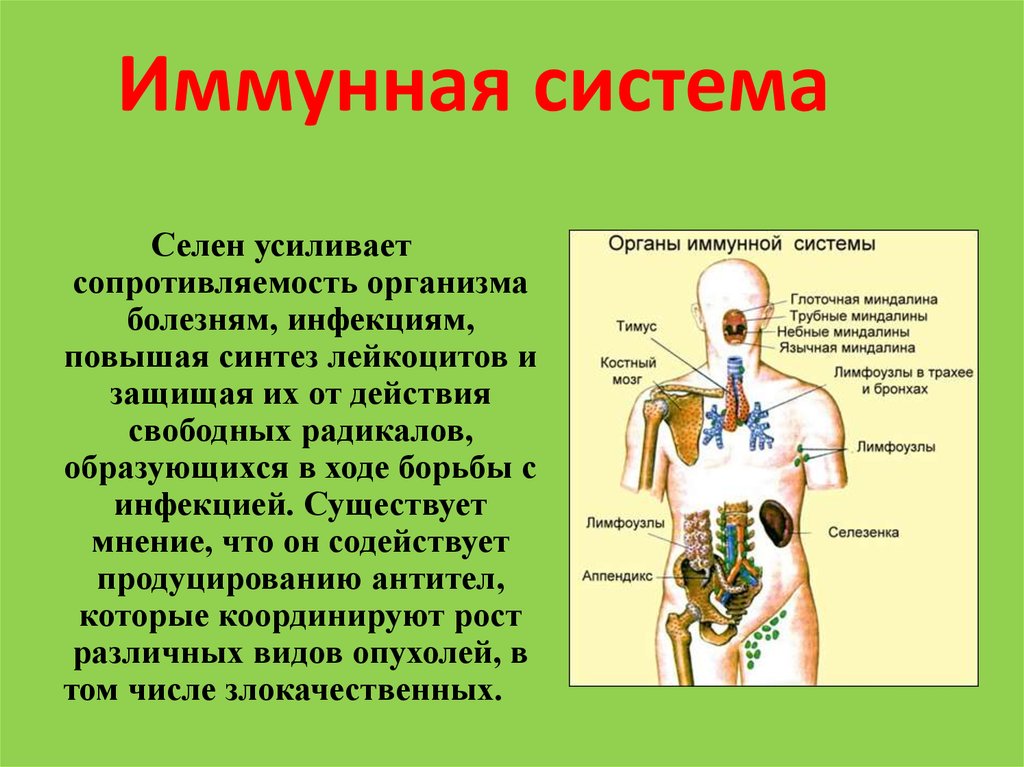

Для стимуляции иммунитета очень полезен восхитительный перечный салат, рецепт которого приведен на . С ним вы получите много витамина С, а также магния, кальция и селена.

Во время этого процесса у вас, вероятно, поднимется температура, поскольку, борясь с инфекцией, организм перестраивает свой внутренний термометр. Вам также могут докучать больное горло, заложенный нос и головная боль — классические симптомы простуды.

А как насчет ваших сотрапезников из кафе? Возможно, они тоже заболели, хотя не исключается и обратное. Крепость и эффективность иммунной системы зависит от биохимической индивидуальности организма. У человека, иммунитет которого ослаблен из-за скудного питания и потребления таких иммунодепрессантов, как сахар и алкоголь, инфекция может развиться, тогда как наличие сильной иммунной системы позволит быстро справиться с инфекционным процессом.

Таким образом, если заражающие данных людей микробы были одни и те же, исход этого оказался различным благодаря иммунной системе. Давайте теперь рассмотрим, какое питание способствует оптимальному функционированию иммунитета.

Питание и иммунная система

Не исключено, что в то самое время, когда иммунная система борется с вирусами, вызывающими простудное заболевание, в организм пытаются проникнуть и другие болезнетворные микробы. Постоянная угроза инфекции держит иммунную систему в напряжении, поэтому для её нормального функционирования необходим рацион, включающий все необходимые питательные вещества.

Чтобы сохранять боеспособность, войска должны быть сыты.

Процесс распознавания

После образования антител, они остаются в организме человека. Если иммунная система в будущем встретит такой же антиген, инфекция может не развиваться: например, после перенесенной ветряной оспы человек ею больше не заболевает.

Такой процесс распознавания чужеродного вещества называется презентацией антигена. Образования антител при повторном инфицировании уже не требуется: уничтожение антигена иммунной системой осуществляется практически мгновенно.

Аллергические реакции

Аллергия протекает по похожему механизму; упрощенная схема развития состояния следующая:

- Первичное попадание аллергена в организм; клинически никак не выражается.

- Образование антител и их фиксация на тучных клетках.

- Сенсибилизация — повышение чувствительности к аллергену.

- Повторное попадание аллергена в организм.

- Высвобождение специальных веществ (медиаторов) из тучных клеток с развитием цепной реакции. Последующие вырабатываемые вещества воздействуют на органы и ткани, что определяется появлением симптомов аллергического процесса.

Обратите внимание! Голодание предполагает значительное снижение иммунитета: иммунная система работает лишь при получении энергии из пищи

«Из всех микроорганизмов, которые живут в человеке, совсем немногие оказываются «вредителями»

— Какие вирусы обычно живут в теле человека? Почему они не наносят ему особого вреда?

— Во-первых, действительно, в нашем организме живут вирусы, заселившие его в процессе жизни человека — например, всем известный вирус герпеса или менее известный вирус Эпштейна-Барра. Вообще, человек — это суперорганизм, который населен не только вирусами, но и огромным количеством бактерий. Весь кишечник населен бактериями, которые во многом являются сапрофитами и работают на благо организма. Бактерии и вирусы живут в бронхолегочных структурах, на коже, слизистых оболочках. То есть существует определенный симбиоз человека и бактерий, вирусы также принимают в этом участие.

Второй момент: в течение эволюции много миллионов лет назад в геном млекопитающих встроились гены ретровирусов (аналогичных чем-то современному вирусу СПИДа) и начали продуцировать ряд белков иммунной системы, то есть вирусы стали «антивирусами», если говорить компьютерным языком. Это эволюционная биология действительно вызывает удивление, но это так: мы — суперорганизм.

— Вирусы проникают в ребенка, когда он находится в утробе матери?

— Не только вирус, но и целый ряд даже крупных бактерий могут проникать транспланцентарно. На этом было основано лечение детского туберкулеза. Знаменитая прививка вакциной БЦЖ возникла потому, что заражение младенцев внутриутробно или в момент родов от больных матерей создавало огромную проблему. Младенцы гибли от тяжелых форм туберкулеза. Микробактерия туберкулеза по сравнению с вирусом — это динозавр по сравнению с мышкой. Поэтому, конечно, вирус и подавно проходит через целый ряд биологических барьеров, это нормально.

Фото yandex.ru

Фото yandex.ru

— Почему же вирусы не наносят особого вреда ребенку в утробе?

— Существует специализированная система иммунитета. Это подвижные клетки — лимфоциты и макрофаги, которые взаимодействуют со всеми пришельцами и каким-либо образом ограничивают их активность. Из всех микроорганизмов, которые живут в человеке, совсем немногие оказываются «вредителями». Для этого должны возникнуть какие-то специфические условия, когда иммунная система позволяет развиваться патогенным возбудителям.

Система иммунитета, если упростить наш рассказ о ней, дуалистична. Есть врожденный иммунитет, который имеется у новорожденного и присущ ему вне зависимости от контакта с окружающей средой. А есть приобретенный иммунитет, который развивается уже в процессе контакта организма с окружающей средой. Они оба работают для того, чтобы организм выжил. Часть иммунных клеток относится к врожденному иммунитету, другая часть — к приобретенному.

— Кстати, врожденный иммунитет различается у людей с разных континентов?

— Врожденный иммунитет — это тоже сложная система. Клетки, принадлежащие ей, имеют рецепторы, распознающие так называемые «образы патогенности» — это эволюционно консервативные белки, присущие огромному количеству видов и типов различных микроорганизмов. И врожденный иммунитет реагирует именно на них. То есть это система «ковровых бомбардировок», она не является строго специфичной, действующей против конкретного вируса или конкретной бактерии. Судя по существующим исследованиям, эти «образы патогенности» одинаковы у многих микроорганизмов, где бы они ни существовали.

А приобретенный иммунитет гораздо более специфичная система, которая имеет и расовые, и региональные, и индивидуальные особенности.

Назначение

Простейшие защитные механизмы, имеющие своей целью распознавание и обезвреживание патогенов, существуют даже у прокариот: например, ряд бактерий обладает ферментными системами, которые препятствуют заражению бактерии вирусом. Одноклеточные эукариотные организмы применяют токсичные пептиды, чтобы предотвратить проникновение бактерий и вирусов в свои клетки. По мере эволюции сложно организованных многоклеточных организмов у них формируется многоуровневая иммунная система, важнейшим звеном которой становятся специализированные клетки, противостоящие вторжению генетически чужеродных объектов.

У таких организмов иммунный ответ происходит при столкновении данного организма с самым различным чужеродным в антигенном отношении материалом, включая вирусы, бактерии и другие микроорганизмы, обладающие иммуногенными свойствами молекулы (прежде всего белки, а также полисахариды и даже некоторые простые вещества, если последние образуют комплексы с белками-носителями — гаптены), трансплантаты или мутационно изменённые собственные клетки организма. Как отмечает В. Г. Галактионов, «иммунитет есть способ защиты организма от всех антигенно чужеродных веществ как экзогенной, так и эндогенной природы; биологический смысл подобной защиты — обеспечение генетической целостности особей вида в течение их индивидуальной жизни». Биологическим смыслом такой защиты является обеспечение генетической целостности особей вида на протяжении их индивидуальной жизни, так что иммунитет выступает как фактор стабильности онтогенеза.

- способность отличать «своё» от «чужого»;

- формирование памяти после первичного контакта с чужеродным антигенным материалом;

- клональная организация иммунокомпетентных клеток, при которой отдельный клеточный клон способен, как правило, реагировать лишь на одну из множества антигенных детерминант.

№9. Влияет ли стресс на сопротивляемость организма?

Экспериментов в этой сфере не проводили – врачи считают, что это не этично. Поэтому учёным приходится довольствоваться экспериментами на животных и некоторыми наблюдениями над миром людей.

Так, подопытные мыши, инфицированные вирусом герпеса, в условиях стресса продемонстрировали снижение активности Т-клеток. Сниженную продукцию лимфоцитов продемонстрировали младенцы индийской макаки, разлучённые с матерью.

Учёные наблюдали снижение активности Т-клеток у пациентов в депрессии, а также у разведённых мужчин по сравнению с женатыми.

Снижение ряда иммунных показателей продемонстрировали жители Флориды, потерявшие жильё после урагана Эндрю, а также работники больниц Лос-Анджелеса после землетрясения.

Классификации

Иммунная система исторически описывается состоящей из двух частей — системы гуморального иммунитета и системы клеточного иммунитета. В случае гуморального иммунитета защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, а не клеточные элементы. В то время как в случае клеточного иммунитета защитная функция связана именно с клетками иммунной системы.

Иммунитет также классифицируют на врождённый и адаптивный.

Врождённый (неспецифический, наследственный) иммунитет обусловлен способностью идентифицировать и обезвреживать разнообразные патогены по наиболее консервативным, общим для них признакам, дальности эволюционного родства, до первой встречи с ними. В 2011 году была вручена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за изучение новых механизмов работы врождённого иммунитета (Ральф Стайнман, Жюль Хоффман и Брюс Бётлер).

Осуществляется большей частью клетками миелоидного ряда, не имеет строгой специфичности к антигенам, не имеет клонального ответа, не обладает памятью о первичном контакте с чужеродным агентом.

Адаптивный (устар. приобретённый, специфический) иммунитет имеет способность распознавать и реагировать на индивидуальные антигены, характеризуется клональным ответом, в реакцию вовлекаются лимфоидные клетки, имеется иммунологическая память, возможна аутоагрессия.

Классифицируют на активный и пассивный.

- Приобретённый активный иммунитет возникает после перенесённого заболевания или после введения вакцины.

- Приобретённый пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорождённому с матери или внутриутробным способом.

Другая классификация разделяет иммунитет на естественный и искусственный.

- Естественный иммунитет включает врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.

- Искусственный иммунитет включает приобретённый активный после прививки (введение вакцины) и приобретённый пассивный (введение сыворотки).