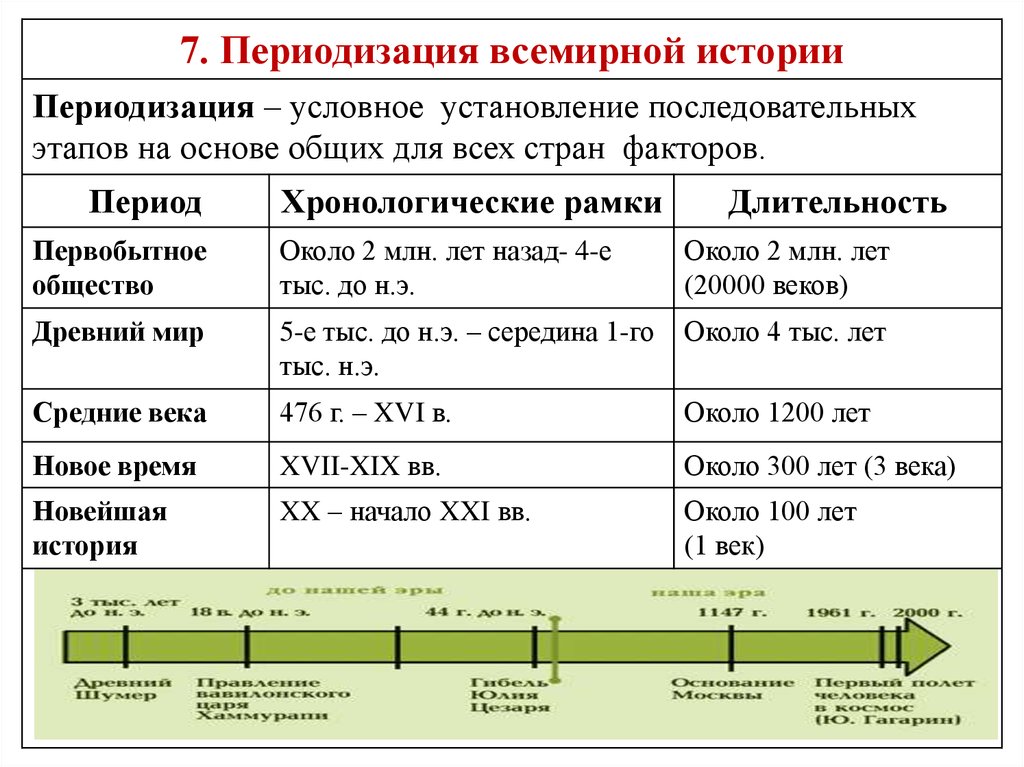

Историческая лента времени

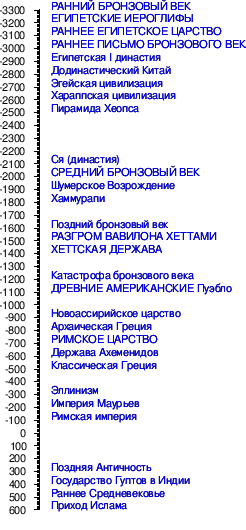

С целью наглядного рассмотрения временных промежутков применяют хронологическую ленту времени.

Как нарисовать ленту времени? Ее представляют в виде прямой, на ней обозначаются различные события, подкрепленные датами: год, век, период, эра. Все события на данной линии изображают по хронологии — слева направо.

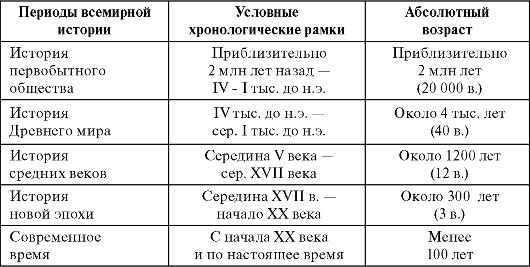

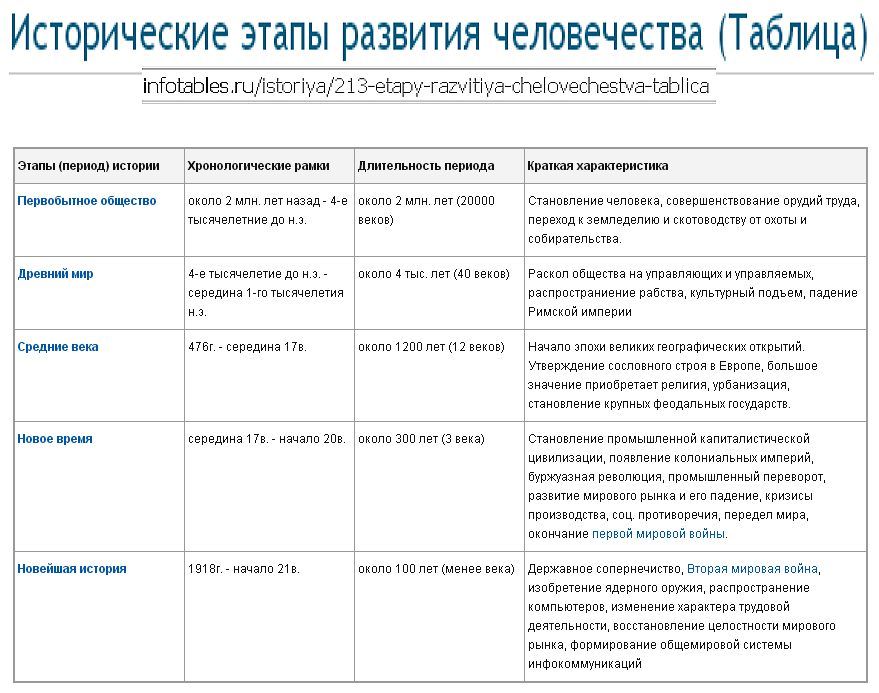

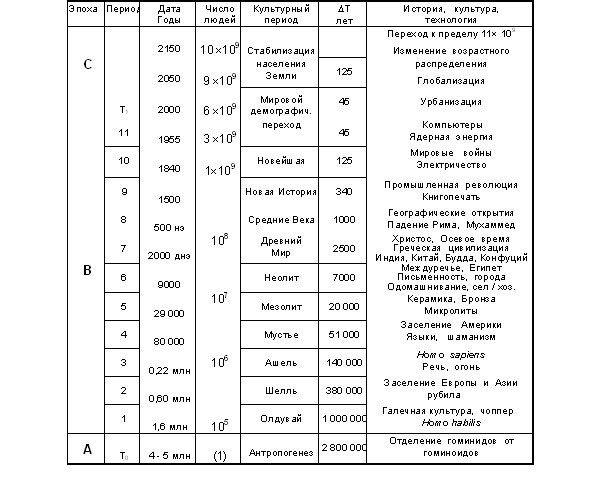

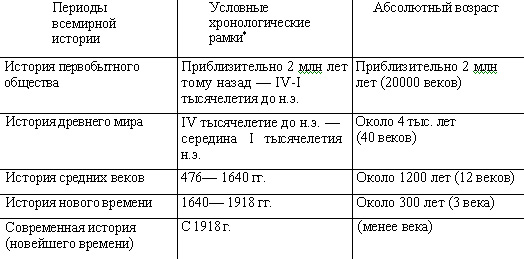

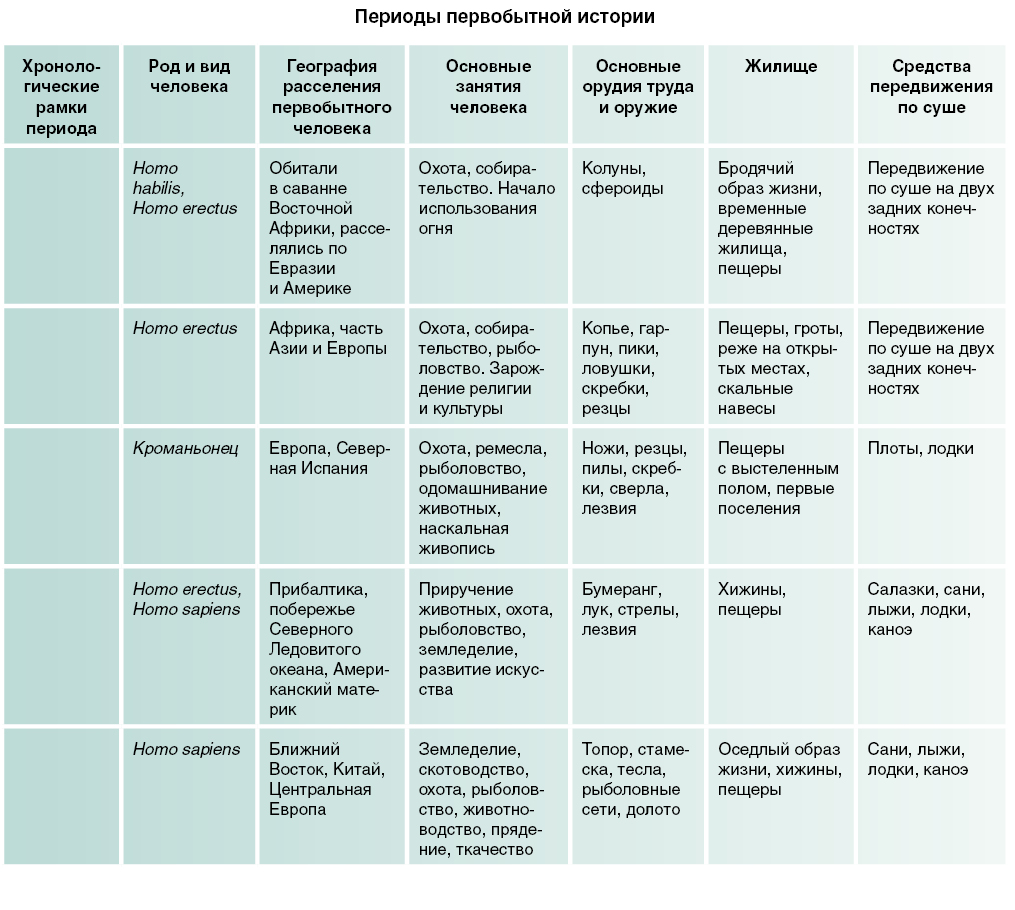

Отрезки времени, изображаемые на ленте времени, представляют 5 крупных периодов, происходивших в прошлом человечества. Самым длительным из них считается Первобытный мир, в эпоху которого люди пытались только осознать временное пространство.

Необходимо правильно обозначать даты: начиная с 0 года, даты идут в строгой последовательности – от более раннего события к более позднему. До Рождества Иисуса Христа время идет в противоположную сторону.Например, следующим годом к границе нашей эры будет I век, за ним II век, потом III в. и т.д.

Таким образом, историческая лента времени необходима историкам, чтобы знать, когда случилось какое-либо событие, ведь без этих знаний историю как науку невозможно себе представить.

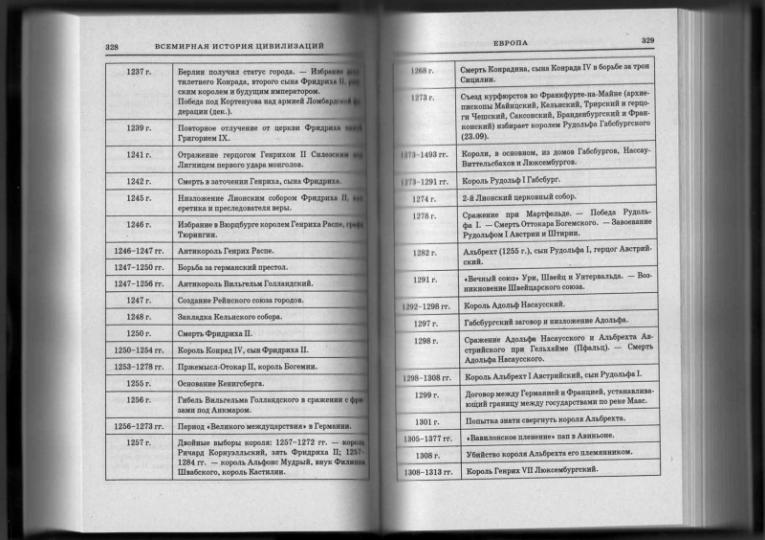

ГЕРМАНИЯ

843 г. — Выделение Восточно-франкского государства (Германия) из состава Каролингской империи по Верденскому договору.

Первая половина X в. — Присоединение Лотарингии к Германскому королевству.

919—1024 гг. — Саксонская династия.

962 г. — Коронование германского короля Оттона I императорской короной.

1056—1106 гг. — Генрих IV, германский император.

1073—1075 гг. — Саксонское восстание.

1077 г. — Свидание германского императора Генриха IV с папой Григорием VII в Каноссе.

1122 г. — Вормсский конкордат.

1138—1254 гг. — Династия Штауфенов.

1147 г. — Крестовый поход немецких феодалов против славян.

1152—1190 гг. — Фридрих I Барбаросса, германский император.

1176 г. — Поражение войск Фридриха Барбароссы в битве при Леньяно.

1198 г. — Основание Тевтонского ордена.

1202 г. — Основание Ордена меченосцев.

1210 г. — Завоевание Ливонии немецкими рыцарями.

1220—1250 гг. — Фридрих II, германский император.

1230 г. — Начало завоевания Пруссии Тевтонским орденом.

1237 г. — Объединение Тевтонского ордена с Орденом меченосцев.

1254—1273 гг. — Период междуцарствия в Германии.

1273—1291 гг. — Рудольф Габсбургский, германский император.

1347—1378 гг. — Карл IV, император Германии и король Чехии.

1356 г. — «Золотая булла» императора Карла IV.

Около 1445 г. — Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом.

1483 г. — Заговор «Башмака» в Эльзасе.

АНГЛИЯ

Середина V в. — Начало завоевания англо-саксами Британии.

Конец V—VI в. — Образование англо-саксонских королевств.

Конец VIII в. — Начало датских нашествий.

829 г.— Объединение англо-саксонских королевств в одно государство (Англию).

871—899 или 900 г. — Правление короля Альфреда Великого.

1066 г. — Битва при Гастингсе. Завоевание Англии нормандцами.

1066—1087 гг. — Вильгельм Завоеватель, английский король.

1069 и 1071 гг. — Крестьянские восстания на севере и северо-востоке Англии против нормандских завоевателей.

1086 г. — «Книга Страшного суда».

1154—1189 гг. — Генрих II Плантагенет, английский король.

1169—1171 гг. — Начало завоевания Ирландии.

Около 1175—1253 гг. — Роберт Гроссетест, философ и математик.

1189—1199 гг. — Ричард I Львиное Сердце, английский король.

1196 г. — Волнения горожан в Лондоне.

1199—1216 гг. — Иоанн Безземельный, английский король.

Вторая половина XII в. — Основание Оксфордского университета.

1209 г. — Основание Кембриджского университета.

Около 1214 — 1294 гг. — Роджер Бэкон.

1215 г. — Великая хартия вольностей.

1263—1265 гг. — Гражданская война.

1265 г. — Начало парламента.

Около 1265—1308 гг. — Иоанн Дунc Скот.

1272—1307 гг. — Эдуард I, английский король.

1297—1314 гг. — Борьба Шотландии за независимость.

4320—1384 гг. — Джон Виклеф.

1327—1377 гг. — Эдуард III, английский король.

1337—1453 гг. — Столетняя война. Победы английских войск в битвах при Креси (1346 г.), Пуатье и Азенкуре (1356 г.) (1415 г.).

Около 1340—1400 гг. — Джеффри Чосер.

1381 г. — Восстание Уота Тайлера.

1450 г. — Восстание Джека Кэда.

1455—1485 гг. — «Война Алой и Белой розы».

70-е годы XV в. — Появление книгопечатания в Англии.

Литература

В Викисловаре есть статья «хронология»

- Ермолаев И. П. Историческая хронология. — Каз.: Изд-во Казанского университета, 1980.

- Каменцева Е. И. Хронология: Учеб. пособие для студентов вузов. — Изд. 2-е, исправ. и доп.. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 160 с. — 4000 экз. — ISBN 5-7567-0293-8.

- Сюзюмов М. Я. Хронология всеобщая. — Свердловск, 1971.

- Хронологическая таблица. 750—500 гг. до н. э. (Восток. Египет. Греция. Колонии. Архитектура и искусство. Литература) // Кембриджская история Древнего мира. — Т. III, ч. 3. — М., 2007. — С. 563—571. — ISBN 978-5-86218-467-9

- Щепкин Е. Н. Хронология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Цыбульский В. В. Календари и хронология стран мира: (Книга для учащихся) / Лит. ред. Е. Л. Усыскина; Рец.: А. Н. Зелинский, К. А. Порцевский, Я. Б. Галкин. — М.: Просвещение, 1982. — 128 с. — 494 000 экз.

Мужество спасает от личностного декаданса

Спустя много лет, когда потомки проклявших античную цивилизацию личностей начали строить демократическое общество, то почему-то в большинстве своем они выбирали не мужественную Спарту, а смелые Афины. Видимо, потому что культурное наследие и амбициозность афинян более соответствовали капиталистической мечте.

Теперь от полисов не осталось и следа, зато никуда не делось мужество. Нужно просто вспомнить, что это такое. Мужество — решить остаться дома и заняться делами, когда твои друзья собираются потусить; мужество — есть куриные грудки и брокколи, когда тебе на самом деле хочется Биг Мака; мужество — вкладывание денег в бизнес и ценные бумаги, а не в покупку автомобилей и предметов роскоши. И, в отличие от смелости, мужество — куда более фундаментальное явление.

Общие сведения

СПРАВКА! Архаизмы — это устаревшие термины, на данный момент больше не употребляющиеся в письме и в речи.

Чтобы узнать, что такое хронологический порядок, нужно провести детальный анализ этого слова.

Детальный разбор слова «хронология»

Под хронологией понимают последовательность или перечень определенных событий (обычно исторических) в том порядке, в котором они происходили с какого-то отрезка времени. Кроме того, под этим словом понимается наука, занимающаяся изучением этих событий.

Слово «хронология» греческого происхождения и образовано от слов «хронос», что означает время и «логос», что означает учение.

Когда это слово произносится, то слышится как храналогия, однако правильно писать хронология. Это обусловлено тем, что произошло это слово от слова «хронос», а оно пишется через букву «о». При произношении ударение нужно ставить на третьем слоге.

Роль юлианского и григорианского календарей в хронологии

Люди придумали календарь для удобства подсчета времени. На основании чего люди придумали такие системы счисления? В основе календарей обычно лежали природные явления, такие как движение планет и смена времен года. Получается, что мы лишь систематизировали ход времени, которое давно уже отсчитывала природа. Для сравнения приведем два календаря, придуманных людьми, — это юлианский календарь, установленный Юлием Цезарем, и григорианский. Первый был введен в 46 году до н. э. Он был ориентирован на Солнце и заменил лунный календарь. Согласно ему, три года имели по 365 дней, а каждый четвертый — 366. Календарь стал достижением и использовался на протяжении долгих веков. Новая хронология Руси, Европе и Америке подходила идеально. Почему же от нее отказались? Со временем выяснилось, что и эта система счисления оказалась несовершенной. Согласно юлианскому календарю, продолжительность его года примерно на 11 минут была больше солнечного. Юлианский календарь больше не воспринимался как «новая хронология»: Руси он хорошо подходил, но к XVI веку накопилось целых десять лишних дней, с которыми нужно было что-то делать. Взамен юлианскому календарю папой Григорием XIII был введен григорианский календарь. Согласно этой новой системе счисления, счет был передвинут на десять дней вперед. Кроме того, ученые мужи решили, что високосными годами не будут считаться те вековые годы, количество сотен в которых не делится на число четыре.

КОРЕЯ

V в. — Завоевание японцами южной части Корейского полуострова.

562 г. — Изгнание японских завоевателей с Корейского полуострова.

676 г. — Объединение Корейского полуострова под властью Силлы.

918—1392 гг. — Династия Коре в Корее.

926 г. — Разгром киданями государства Бохай.

1022 г. — Распространение ксилографического способа книгопечатания в Корее.

1232 г. — Начало употребления металлического шрифта в книгопечатании.

1260 г. — Подчинение монгольскими завоевателями государства Коре.

1270—1273 гг. — Восстание в Коре против монгольских захватчиков.

1369 г. — Освобождение Кореи от ига монгольских феодалов.

1392 г. — Воцарение династии Ли.

1446 г. — Изобретение корейской письменности и фонетического алфавита.

Связанные поля

Хронология — это наука о расположении исторических событий во времени. Он основан на хронометрии , которая также известна как хронометраж, и историографии , которая исследует написание истории и использование исторических методов. Радиоуглеродное датирование позволяет оценить возраст ранее живых существ путем измерения доли изотопа углерода-14 в их содержании углерода . Дендрохронология оценивает возраст деревьев путем корреляции различных годичных колец в их древесине с известными годовыми эталонными последовательностями в регионе, чтобы отразить межгодовые климатические изменения. Дендрохронология, в свою очередь, используется как эталон для калибровки кривых датирования по радиоуглероду .

Подробности

Синонимы

Синонимов у слова хронология предостаточно. Взять их можно прямо из толкового словаря. Перечень синонимов:

В этих книгах хронология нарушена

В этих книгах хронология нарушена

— последовательность;

— порядок;

— череда;

— перечень;

— очередь;

— времяисчисление.

СПРАВКА! У описываемого слова нет прямых антонимов, но есть косвенные, такие как «беспорядок», «хаотичность», «разнобой».

Определение хронологического порядка

Например, если преподаватель просит расположить события в хронологическом порядке, это означает, что нужно расписать их по датам, начиная с самого раннего и закончив самым последним.

Зачем необходимо устанавливать хронологию событий

Поняв, что такое хронология и хронологический порядок, стоит понять, для чего может понадобится выстраивать события в хронологическом порядке. Ученики в школе делают задания такого плана для того, чтобы получить хорошую отметку. Но для чего же этим занимаются ученые, которые создали даже целую науку для этого занятия.

Возможно, хронология несёт для общества какую-то пользу. Давайте посмотрим, что означает хронологический порядок с научной точки зрения и какова его ценность в современном мире.

Возможно, хронология несёт для общества какую-то пользу. Давайте посмотрим, что означает хронологический порядок с научной точки зрения и какова его ценность в современном мире.

Бытует мнение, что человек, не знающий историю своей жизни, семьи, города, страны, планеты, не представляет из себя ничего. Помимо этого, люди всегда учатся на своих ошибках. А если они ничего не знают о прошлом, то на чем же им учится. Значит, они будут продолжать постоянно ошибаться в одном и том же.

Для того, чтобы полноценно изучать историю, нужно анализировать прошедшие события и их последствия. Это можно сделать, если все исторические этапы известны и расположены в чётком порядке. Для этого и нужна такая наука, как хронология, занимающаяся изучением и представляющая правильную последовательность дат и событий.

Использование

Нередко люди, знающие определение словосочетания «хронологический порядок», задаются вопросом, где можно его использовать.

На уроках литературы тоже можно услышать описываемое словосочетание, например, при описание жизни поэтов или писателей, рассмотрении истории его творческого пути.

СПРАВКА! Не исключение и уроки биологии, на которых исследуется эволюция человека и хронология событий тоже имеет большое значение.

Астрономическая хронология

Наиболее естественным мерилом времени служит вращение Земли вокруг своей оси. Полный оборот (на 360°) Земли называется звёздными сутками, так как во времени он равен промежутку между двумя последовательными кульминациями какой-либо звезды. Вследствие обращения Земли вокруг Солнца солнечные истинные сутки, то есть промежуток времени между двумя кульминациями Солнца, примерно на 4 минуты больше звёздных суток. Эта разница меняется в течение года из-за неравномерности обращения Земли вокруг Солнца в плоскости эклиптики, поэтому истинные сутки не могут служить точной единицей времени. Вместо них обыкновенно употребляются средние сутки, то есть промежуток между кульминациями фиктивного светила — «среднего солнца», движущегося равномерно по эклиптике; его место на небесной сфере в известные эпохи совпадает с местом истинного Солнца.

Для больших интервалов времени вместо суток удобнее использовать другие единицы времени, исторически связанные с наблюдением за видимым положением Луны и Солнца среди звёзд на небесной сфере. Промежуток времени, в который Луна по истечении полного оборота вокруг Земли приходится против тех же звёзд, называется сидерическим (звёздным) месяцем (27 дней 7 часов 43 минуты). В зависимости от перемещения Земли вместе с Луной вокруг Солнца по истечении сидерического месяца взаимное размещение трёх светил несколько изменится, поэтому фаза Луны, видимая с Земли, будет несколько иная, и промежуток, через который Луна возвращается к прежней фазе, так называемый синодический месяц, больше сидерического (29 д. 12 ч. 44 мин.).

Промежуток времени, через который вследствие обращения Земли около Солнца светило возвращается к тем же созвездиям, к «той же звезде», носит название звёздного года. Днём блеск Солнца затмевает звёзды и вместо созвездий, против которых приходится Солнце, можно сравнивать созвездия, противоположные им, кульминирующие в полночь в данное время года. Времена года определяются прохождением Солнца через точки равноденствий и солнцестояний. Вследствие прецессии смещаются точки пересечения плоскостей экватора и эклиптики (равноденствия), а также точки наибольшего удаления Солнца от линии небесного экватора (солнцестояния). Суммарная длительность четырёх сезонов называется тропическим годом и определяется через среднюю скорость движения Солнца по долготе. Тропический год часто определяют как средний интервал между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия, что неверно, поскольку точки равноденствий и солнцестояний смещаются друг относительно друга из-за возмущения планет. Тропический год на 20 минут меньше звёздного. Величина звёздного года не изменяется, величина тропического колеблется в зависимости от изменений величины прецессии; в наше время тропический год заключает в средних сутках и часах 365 д. 5 ч. 48 мин. 46 с, в звёздных сутках и часах 366д 5ч 48м 46с. Во времена Гиппарха (II век до н. э.) тропический год был на 12 секунд длиннее.

Отдельные календарные годы необходимо должны заключать в себе целое число суток; между тем длины года и суток несоизмеримы. Различные системы солнечных календарей явились как следствие большей или меньшей точности принятой в календаре длины года в сутках и тех или иных приёмов подсчёта накапливающихся дробей суток, то есть распределения вставных дней. В свою очередь, лунный месяц несоизмерим с солнечным годом; в известных лунно-солнечных календарях существовали различные приёмы уравнивать накапливающуюся неувязку вставными месяцами. Позже месяц потерял свой характер лунного оборота и стал условной дробью солнечного года. Древние астрономы, не умея наблюдать кульминации звёзд, довольствовались грубым приёмом наблюдения их восхода и захода. Особое значение имел так называемый гелиакический восход звезды. Длина периодов, построенных на гелиакических восходах, требует каждый раз особого подсчёта в зависимости от данной звезды (то есть от её места относительно небесного экватора и эклиптики), широты данного места наблюдения на земле и величины прецессии.

Астрономическая хронология

Наиболее естественным мерилом времени служит вращение Земли вокруг своей оси. Полный оборот (на 360°) Земли называется звёздными сутками, так как во времени он равен промежутку между двумя последовательными кульминациями какой-либо звезды. Вследствие обращения Земли вокруг Солнца солнечные истинные сутки, то есть промежуток времени между двумя кульминациями Солнца, примерно на 4 минуты больше звёздных суток. Эта разница меняется в течение года из-за неравномерности обращения Земли вокруг Солнца в плоскости эклиптики, поэтому истинные сутки не могут служить точной единицей времени. Вместо них обыкновенно употребляются средние сутки, то есть промежуток между кульминациями фиктивного светила — «среднего солнца», движущегося равномерно по эклиптике; его место на небесной сфере в известные эпохи совпадает с местом истинного Солнца.

Для больших интервалов времени вместо суток удобнее использовать другие единицы времени, исторически связанные с наблюдением за видимым положением Луны и Солнца среди звёзд на небесной сфере. Промежуток времени, в который Луна по истечении полного оборота вокруг Земли приходится против тех же звёзд, называется сидерическим (звёздным) месяцем (27 дней 7 часов 43 минуты). В зависимости от перемещения Земли вместе с Луной вокруг Солнца по истечении сидерического месяца взаимное размещение трёх светил несколько изменится, поэтому фаза Луны, видимая с Земли, будет несколько иная, и промежуток, через который Луна возвращается к прежней фазе, так называемый синодический месяц, больше сидерического (29 д. 12 ч. 44 мин.).

Промежуток времени, через который вследствие обращения Земли около Солнца светило возвращается к тем же созвездиям, к «той же звезде», носит название звёздного года. Днём блеск Солнца затмевает звёзды и вместо созвездий, против которых приходится Солнце, можно сравнивать созвездия, противоположные им, кульминирующие в полночь в данное время года. Времена года определяются прохождением Солнца через точки равноденствий и солнцестояний. Вследствие прецессии смещаются точки пересечения плоскостей экватора и эклиптики (равноденствия), а также точки наибольшего удаления Солнца от линии небесного экватора (солнцестояния). Суммарная длительность четырёх сезонов называется тропическим годом и определяется через среднюю скорость движения Солнца по долготе. Тропический год часто определяют как средний интервал между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия, что неверно, поскольку точки равноденствий и солнцестояний смещаются друг относительно друга из-за возмущения планет. Тропический год на 20 минут меньше звёздного. Величина звёздного года не изменяется, величина тропического колеблется в зависимости от изменений величины прецессии; в наше время тропический год заключает в средних сутках и часах 365 д. 5 ч. 48 мин. 46 с, в звёздных сутках и часах 366д 5ч 48м 46с. Во времена Гиппарха (II век до н. э.) тропический год был на 12 секунд длиннее.

Отдельные календарные годы необходимо должны заключать в себе целое число суток; между тем длины года и суток несоизмеримы. Различные системы солнечных календарей явились как следствие большей или меньшей точности принятой в календаре длины года в сутках и тех или иных приёмов подсчёта накапливающихся дробей суток, то есть распределения вставных дней. В свою очередь, лунный месяц несоизмерим с солнечным годом; в известных лунно-солнечных календарях существовали различные приёмы уравнивать накапливающуюся неувязку вставными месяцами. Позже месяц потерял свой характер лунного оборота и стал условной дробью солнечного года. Древние астрономы, не умея наблюдать кульминации звёзд, довольствовались грубым приёмом наблюдения их восхода и захода. Особое значение имел так называемый гелиакический восход звезды. Длина периодов, построенных на гелиакических восходах, требует каждый раз особого подсчёта в зависимости от данной звезды (то есть от её места относительно небесного экватора и эклиптики), широты данного места наблюдения на земле и величины прецессии.

Какая хронология правильная?

Ведя счет времени и систематизируя прошедшие события, люди допускают немало ошибок. Мы не можем вернуться в прошлое и опросить тех, кто жил тысячи или сотни лет назад, поэтому чтобы сделать правильные выводы, нужно проводить много исследований и археологических раскопок. Благодаря научному подходу можно узнать много интересного, однако среди историков и археологов нередко возникают споры о том, в какой последовательности происходили те или иные события и откуда вообще следует вести отсчет. Рассмотрим две основные точки зрения, которые бытуют у научных исследователей в этом отношении.

ТУРЦИЯ

1077—1307 гг. — Румский султанат сельджуков в Малой Азии.

Около 1282 г. — 1326 г. — Осман I, турецкий эмир. Начало Османского государства.

1331 г. — Взятие Никеи турецкими войсками.

1354 г. — Захват турецкими феодалами Галлиполи.

1371 г. — Разгром ополчения сербо-македонских феодалов турецкими войсками на реке Марице.

1359—1389 гг. — Мурад I, турецкий султан.

1389 г. — Битва на Косовом поле.

1389—1402 гг. — Баязид I, турецкий султан.

1396 г. — Победа османских войск над соединёнными силами европейских рыцарей в сражении при Никополе на Дунае.

1402 г. — Битва при Анкаре.

1415—1418 гг. — Первое народное восстание в Турции.

1444 г. — Разгром войск европейских феодалов турецкой армией в битве при Варне.

1444 г. — Победа албанского войска под руководством Скандербега над турками.

1453 г. — Взятие Константинополя войсками турецкого султана Мехмеда II. Падение Византийской империи.

1459, 1463, 1479 гг — Захват турецкими войсками Северной Сербии, Боснии и Албании.

1479 г. — Константинопольский мир Турции с Венецией.

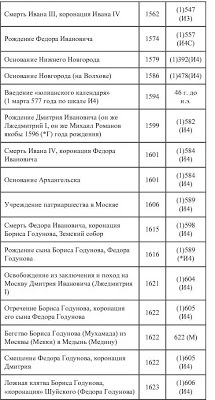

РОССИЯ

IX в. — Образование Древнерусского государства

911 г. — Договор киевского князя Олега с Византией.

969—972 гг. — Святослав Игоревич, киевский князь.

980—1015 гг. — Владимир Святославич, киевский князь.

987 или 988 г. — Принятие христианства на Руси.

1019—1054 гг. — Ярослав Мудрый, киевский князь.

1024—1026 гг. — Восстание смердов в Суздальской земле.

1068 г. — Восстание в Киеве.

1071 г. — Восстание смердов в Ростовской земле.

1097 г. — Съезд русских князей в Любиче.

1113—1125 гг. — Владимир Мономах, киевский князь.

1113 и 1146 гг. — Восстания народных масс в Киеве.

1125—1157 гг. — Юрий Долгорукий, ростово-суздальский князь.

1136 г. — Восстание в Новгороде.

1157—1174 гг. — Андрей Боголюбский, владимиро-суздальский князь.

1174—1175 гг. — Народное движение во Владимиро-Суздальской земле.

1177—1212 гг. — Всеволод Большое Гнездо, владимиро-суздальский князь.

1185 г. — «Слово о полку Игореве».

XI — начало XIII в. — «Русская Правда».

1223 г. — Битва на реке Калке.

1237—1238 гг. — Нашествие войск Батыя на Северо-Восточную Русь.

1240 г. — Победа новгородского князя Александра Ярославича над шведскими феодалами на реке Неве.

1242 г. — Победа русского войска над немецкими рыцарями на льду Чудского озера (Ледовое побоище).

1252—1263 гг. — Александр Невский, великий князь владимирский.

1302 г. — Присоединение Переяславского княжества к Московскому.

1325—1340 гг. — Иван Данилович Калита, московский князь (великий князь с 1328г.)

1359—1389 гг. — Дмитрий Донской, великий князь московский.

1368, 1370, 1372 гг. — Походы литовского князя Ольгерда на Москву.

1380 г. — Победа русских войск над татаро-монгольскими войсками в битве на Куликовом поле.

1382 г. — Нашествие на Москву войск хана Тохтамыша. Восстание в Москве.

1392—1393 гг. — Присоединение Нижнего Новгорода к Москве.

Конец XIV — первая половина XV в. — Андрей Рублёв.

1404 г. — Взятие Смоленска войсками литовского князя Витовта.

1406—1408 гг. — Война Московского княжества с Литовским.

1418 г. — Восстание плебейских масс против боярства в Новгороде.

1425—1462 гг. — Василий II (Тёмный), великий князь московский.

1440—1441 гг. — Восстание против литовских феодалов в Смоленске.

1462—1505 гг. — Иван III Васильевич, великий князь московский.

1478 г. — Включение в состав Русского государства Новгородской земли.

1480 г. — Свержение татаро-монгольского ига на Руси.

1485 г. — Включение в состав Русского государства Тверского княжества.

1487 г. — Установление зависимости Казанского ханства от Русского государства.

1497 г. — «Судебник» Ивана III.