Жидкостный прибор

Как

подвижную фазу тут применяют носитель в жидком состоянии. Он предназначен для

передвижения пробы, а также для корректировки баланса. При этом, выбор типа

жидкости влияет на итоговые показатели опытов. С помощью высокоэффективных

жидкостных устройств выполняется детектирование нелетучих смесей, которые

невозможно перевести в форму для использования в газовых хроматографах.

Цели,

для которых может использоваться хроматограф:

- определение загрязнения почвенных покровов и

вод в грунтах (так как концентрация смесей может быть совсем небольшой, такое

устройство поможет точно выявить все необходимые показатели); - для контроля за качеством в продуктах питания;

- для криминалистических анализов;

- в биохимических и медицинских исследованиях.

Применение

- Криминалистика: анализ образцов, полученных с мест преступления

- Мониторинг загрязнения: для обнаружения небольших концентраций неизвестных загрязнителей в воздухе и воде.

- Медицинская сфера: в процессе производства биологических и фармацевтических продуктов.

- Пищевая промышленность: обнаружение порчи в пищевых продуктах, определение качества питания, а также изучение вкусов и добавок.

- Юридические действия: определить наличие алкоголя в крови и кокаина в моче.

- Измерение радиоактивности: для характеристики радиоактивно меченных соединений и определения радиохимической чистоты.

Метод абсолютной градуировки

Метод абсолютной градуировки в газовой хроматографии используется для количественного анализа разделенных компонентов на хроматограмме и определения массового или объемного содержания вещества или его абсолютной массы в анализируемой пробе (на оси абсцисс), на оси ординат — высоты хроматографических пиков . Если зависимость линейна, вычисляют угловой коэффициент или градуировочный множитель Ki. Методом делают расчет процентного содержания вещества в образце. Чтобы результаты были достоверными, соблюдают ряд условий:

- точное и легко воспроизводимое дозирование пробы;

- постоянные условия анализа, включая градуировку прибора.

Погрешность в результатах анализа проб жидких веществ больше, чем газообразных.

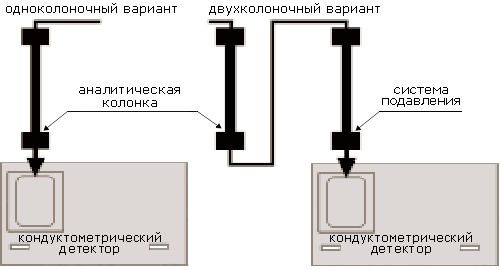

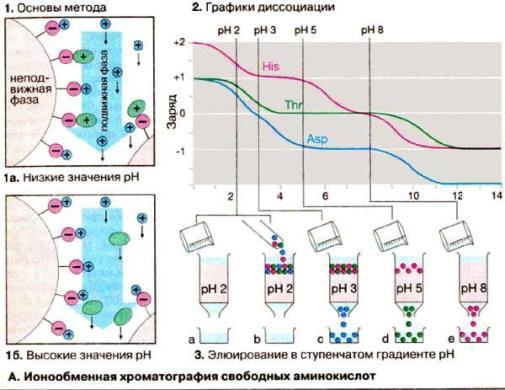

Виды ионообменной хроматографии

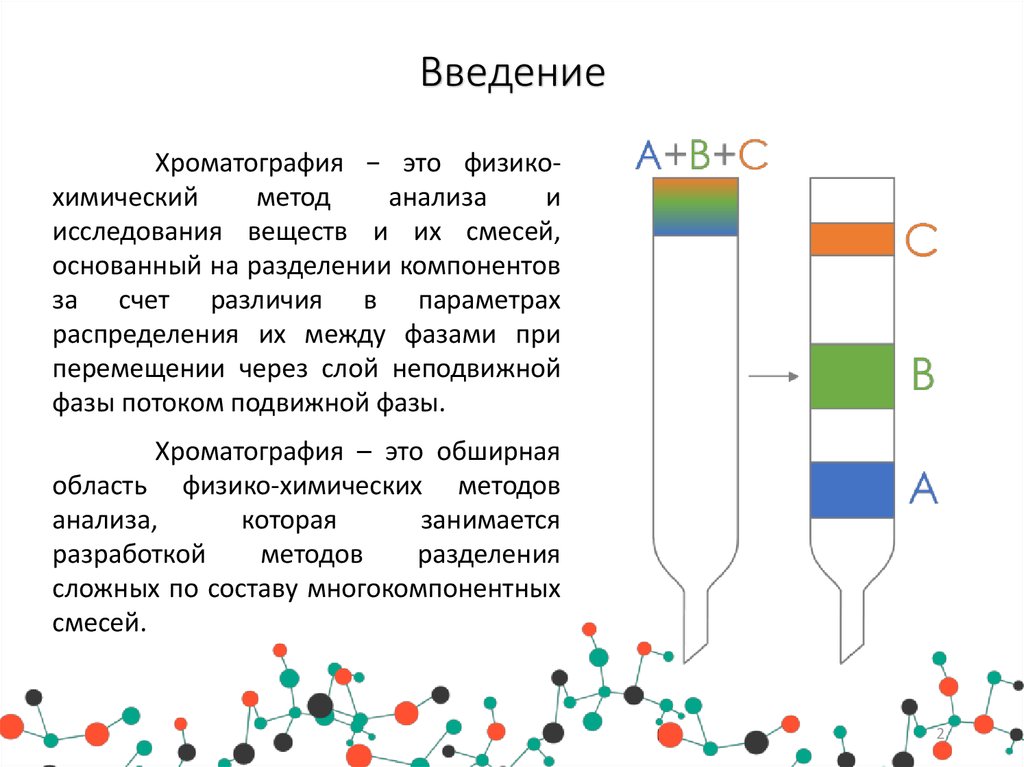

Существует несколько видов классификации ионообменной хроматографии. Современная аналитика в большинстве случаев использует принцип взаимодействия двух различных фаз, например, твердой и жидкой или твердой и газообразной. Соединение, находящееся в движении, называют подвижной фазой. Неподвижное, устойчивое вещество, поверхность которого служит основой, считается стационарной фазой.

Используя две указанные системы, химики исследуют состав веществ. Наиболее часто в исследовательских работах и аналитическом контроле продуктов различных производств используют 4 вида хроматографии.

Бумажная хроматография

Бумажная хроматография используется как первоначальный этап разделения вещества на составляющие компоненты. Бумажную полоску с нанесенной на нее каплей анализируемого вещества устанавливают вертикально в емкость с подвижной фазой (водой, спиртом, смесью нескольких растворителей). Составляющие компоненты исследуемой смеси будут распределяться на разной высоте в виде пятен. Хроматограмму рассматривают в ультрафиолете или проявляют пятна в парах йода.

Тонкослойная хроматография

ТСХ – тонкослойная хроматография представляет усовершенствованный вариант бумажной хроматографии. Неподвижную фазу представляет силикагель, нанесенный на стеклянную или алюминиевую пластинку. Исследуемую пробу наносят на поверхность силикагеля на расстоянии 1,5.-2.0 см от ее края. В химический стакан, обложенный изнутри фильтровальной бумагой, заливают подвижную фазу. Это может быть вода или смесь органических растворителей. Объем растворителя не должен превышать 1 см. Это условие необходимо для того, чтобы нанесенное на пластину исследуемое вещество не было смыто растворителем.

Подготовленную пластину с исследуемым веществом помещают в стакан, закрывают стеклом. Растворитель должен пройти до верха пластины с силикагелем. Пластину вынимают, дают испариться растворителю и приступают к качественному и количественному исследованию разделенного вещества.

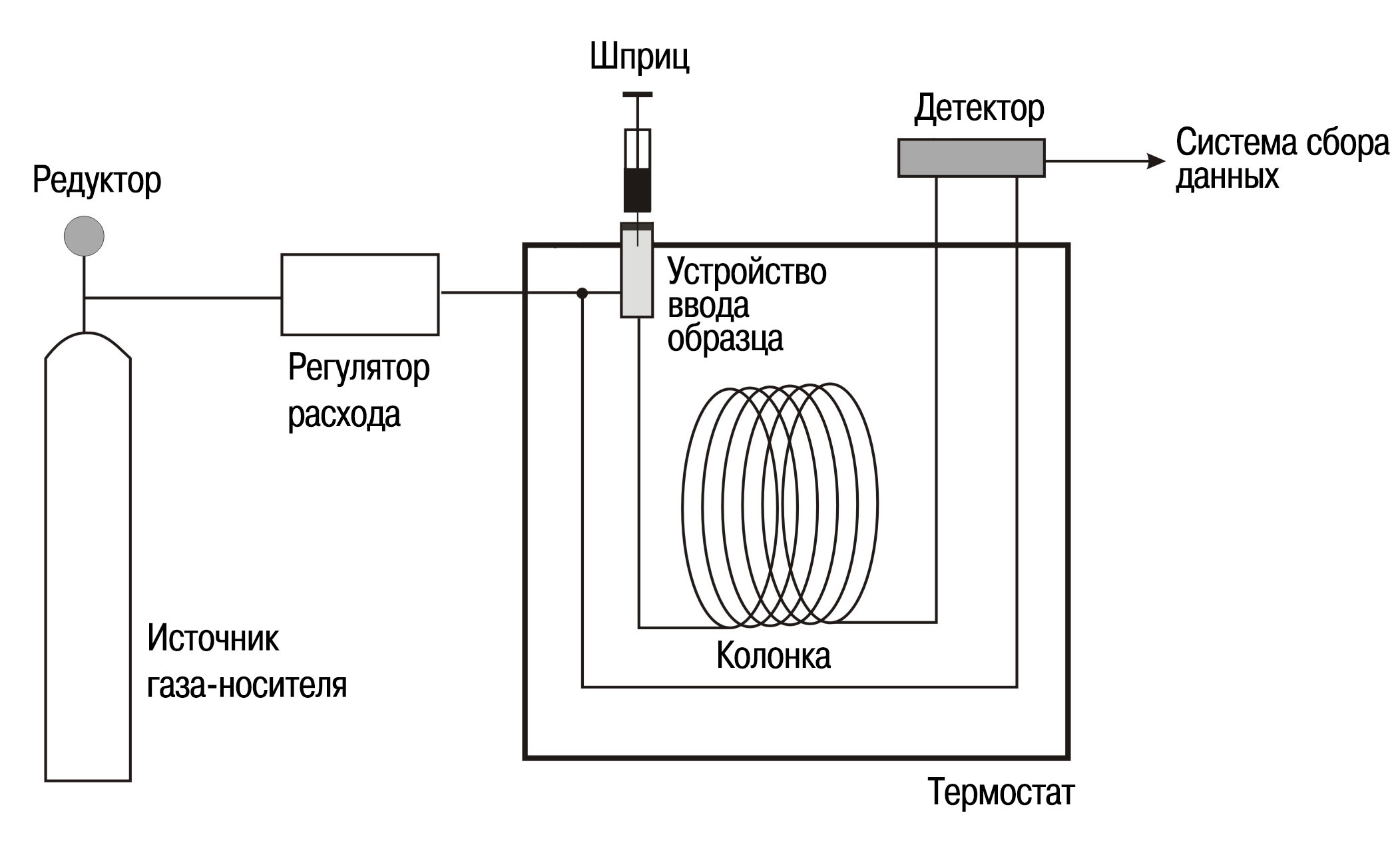

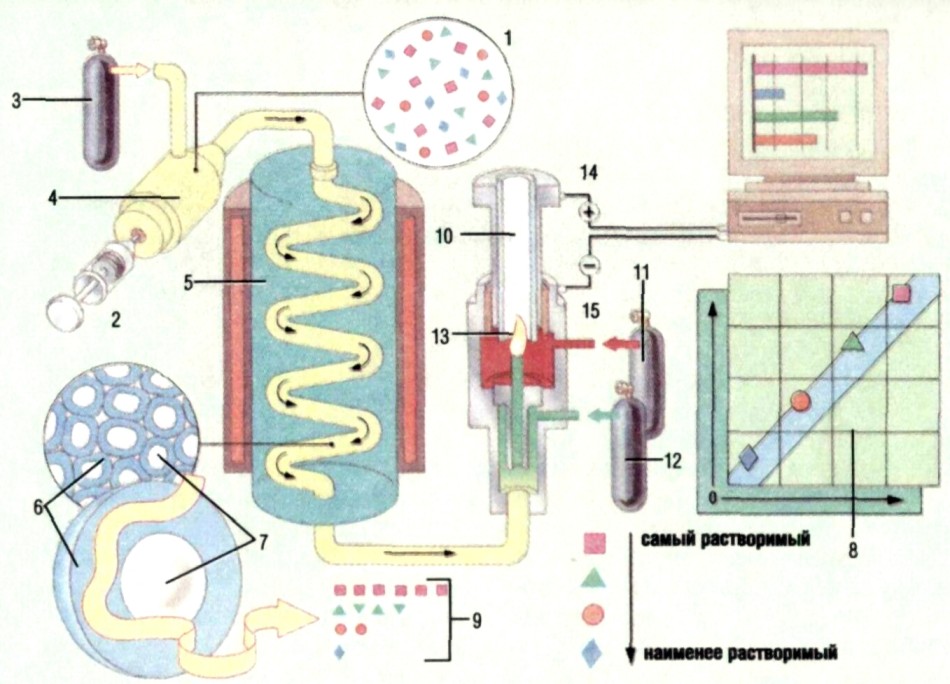

Газовая хроматография

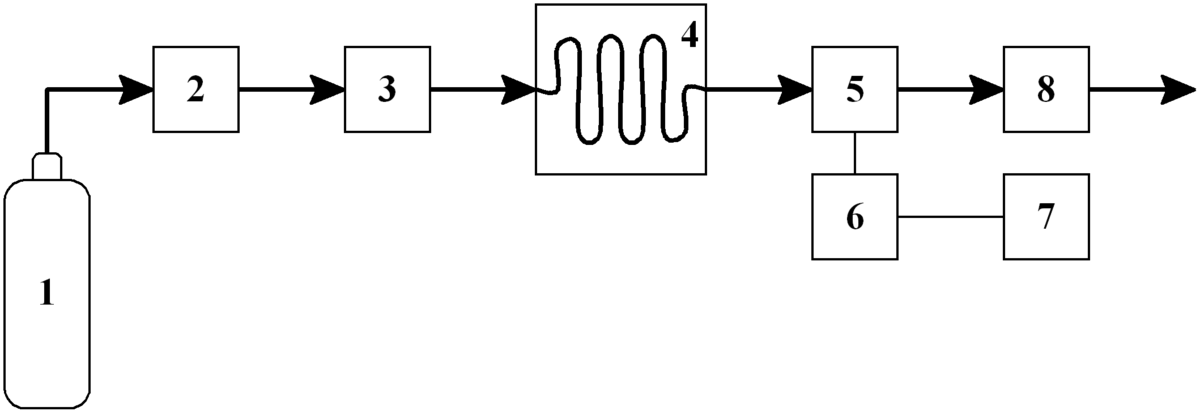

Методом газовой хроматографии исследуют летучие вещества. В этом виде ионообменной хроматографии используется конструкция для разделения летучих смесей, которая состоит из следующих элементов:

- инжектора, предназначенного для ввода анализируемой пробы (ее количество составляет несколько микролитров);

- колонки, изготовленной из металла или стекла, в ней размещена неподвижная фаза (тонкий слой жидкости или полимер) на инертной подложке;

- детектора;

- регистрирующей системы.

Этот вид ионообменной хроматографии основан на температурах кипения компонентов смеси. Перемещаясь с потоком газа, на подвижной фазе оседают низкотемпературные элементы, обладающие высокой скоростью.

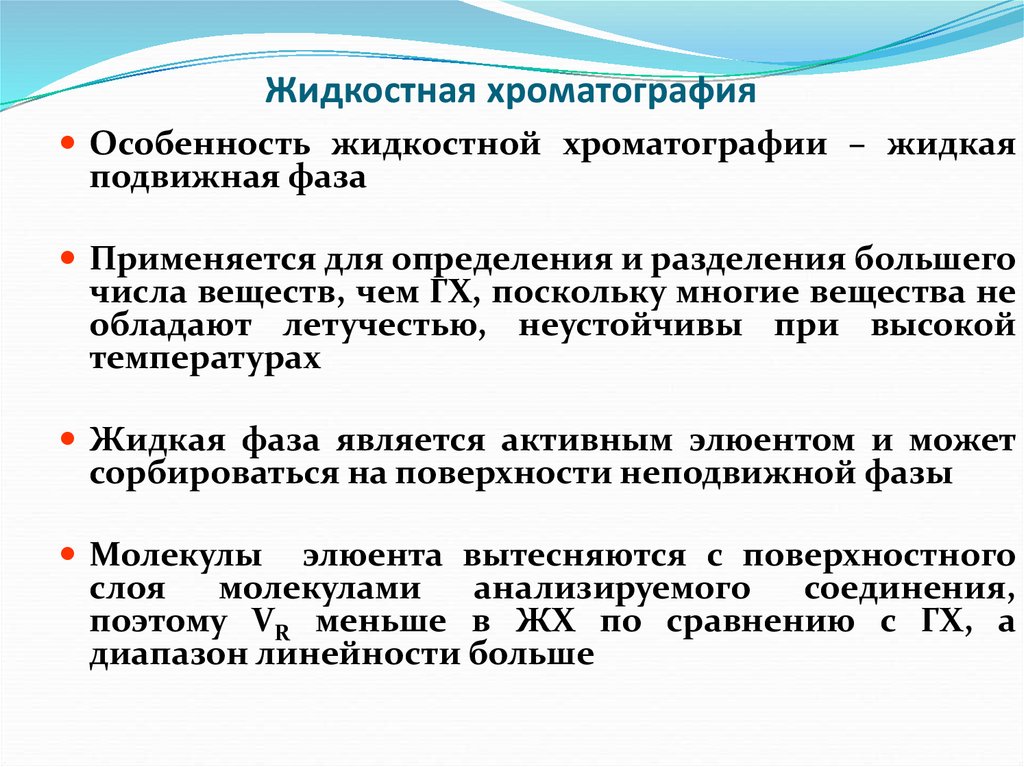

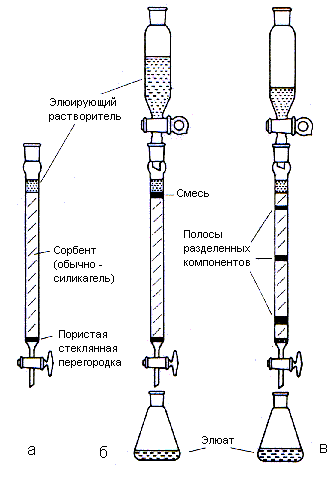

Жидкостная хроматография

Хроматография для разделения веществ, находящихся в растворе, представляет жидкостной вариант. Второе название этого метода – высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Неподвижную фазу представляет сорбент, помещенный в металлическую иди пластиковую колонку. Подвижная фаза, элюент, прокачивается через колонку под определенным давлением.

Ионы растворенного вещества и сорбента обмениваются в колонке в стехиометрическом соотношении, выводятся из колонки в определенной последовательности.

Где применяется газовая хроматография

С помощью этого метода можно проводить анализ как простых веществ, так и составных смесей. Основное условие — летучесть анализируемых веществ или возможность перевести их в летучее состояние. Исключение составляют вещества и смеси, разлагающиеся при высоких температурах до неспецифичных соединений. Практическое применение газовой хроматографии:

- при производстве пластмасс, фармацевтических и косметических продуктов, парфюмерии, продуктов питания;

- в нефтехимической промышленности;

- для экологического мониторинга, в том числе пестицидов;

- при добыче полезных ископаемых;

- для биологических исследований;

- в судебной экспертизе — медицинской и токсикологической.

Этот метод незаменим при проведении научных исследований.

Газовая хроматография в судебной экспертизе

В судебной экспертизе хроматографический анализ применяется для исследования:

- любых отравляющих веществ;

- продуктов взрыва и выстрела;

- веществ, содержащих алкоголь;

- промышленных товаров и продуктов питания;

- топливных и горюче-смазочных материалов;

- резинотехнических изделий;

- синтетических тканей;

- лекарственных препаратов.

С помощью газового хроматографа можно обнаружить даже малейшие следы синтетических и натуральных наркотиков, установить давность создания документов. Для проведения экспертизы с помощью хроматографа требуется минимальное количества исследуемого вещества.

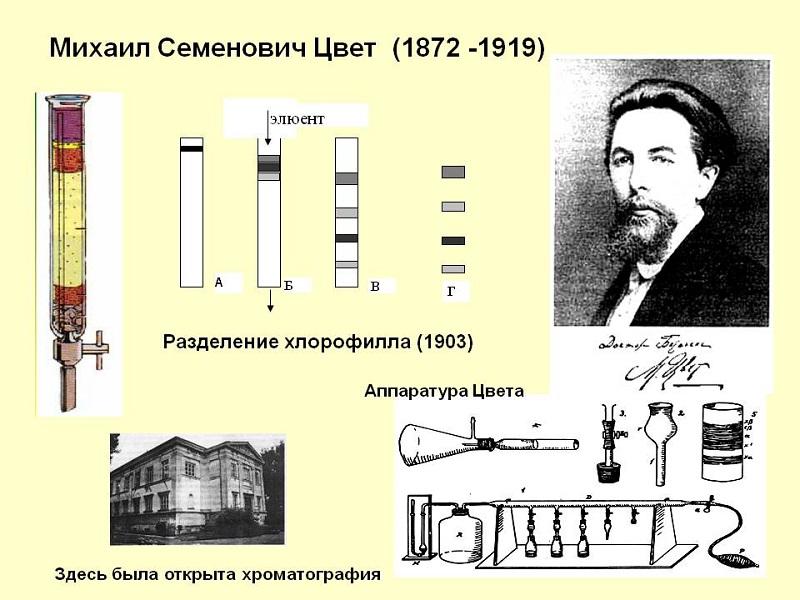

История

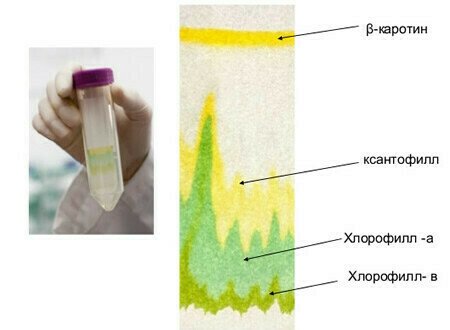

Дословно хроматография означает цветное письмо, но ни листы бумаги, ни карандаши при анализе не нужны. Такое название методу дал первооткрыватель — русский ученый Михаил Семенович Цвет в начале 20-го века. Изучая состав хлорофилла, он предположил его многокомпонентную природу.

С помощью придуманного им метода он разделял пигменты растений и получал в стеклянной трубке, заполненной инулином, желтое и зеленое кольца — разделенные пигменты, так появилась возможность провести их анализ. Носителем в самодельном хроматографе была жидкость — лигроин. Ученый испытал больше сотни адсорбентов, усовершенствовал технику разделения. М. С

Цвет номинировался на Нобелевскую премию, но важность его открытия не оценили. Больше чем на два десятка лет о методе забыли

История развития метода

- В начале 30-х годов 20-го века ученые Р. Кун, А. Винтерштейн и Е. Ледерер выделили разные фракции из сырого каротина, доказав ценность метода.

- В 1941 году разработан новый вид анализа: вещества разделяли, используя различия в коэффициентах распределения компонентов смеси в двух жидкостях, которые не смешиваются. Авторами метода, названного распределительной хроматографией, были Д. Мартин и Р. Синг. Ученые из Англии разработали теорию газожидкостной хроматографии, сконструировали газожидкостный хроматограф. За это открытие им присудили Нобелевскую премию.

- Параллельно с английскими учеными над этой темой работали и российские химики, в частности Сенявин, Туркельтауб, Жуховицкий, Вяхирев. В 40-х годах 20-го века они проводили исследования по газоадсорбционному разделению смесей.

- В 1947 году Ф. М. Шемякин и супруги Гапон доказали, что для разделения ионных веществ хроматографическим методом можно применить принцип ионного обмена. Так появилась ионная хроматография.

- В процессе изучения метода Гапоны доказали, что можно разделять вещества, образующие осадки, если их растворимость различается. Появился метод осадочной хроматографии.

- В 1951 году Б. В. Айвазов и А. А. Жуховицкий воздействовали на разделяемую смесь и сорбент изменяющимися температурами, что улучшило разделение. Появилась хроматермография.

- Методу капиллярной хроматографии мир обязан американцу М. Голею. Открытие сделано в 1957 году.

Метод продолжает совершенствоваться.

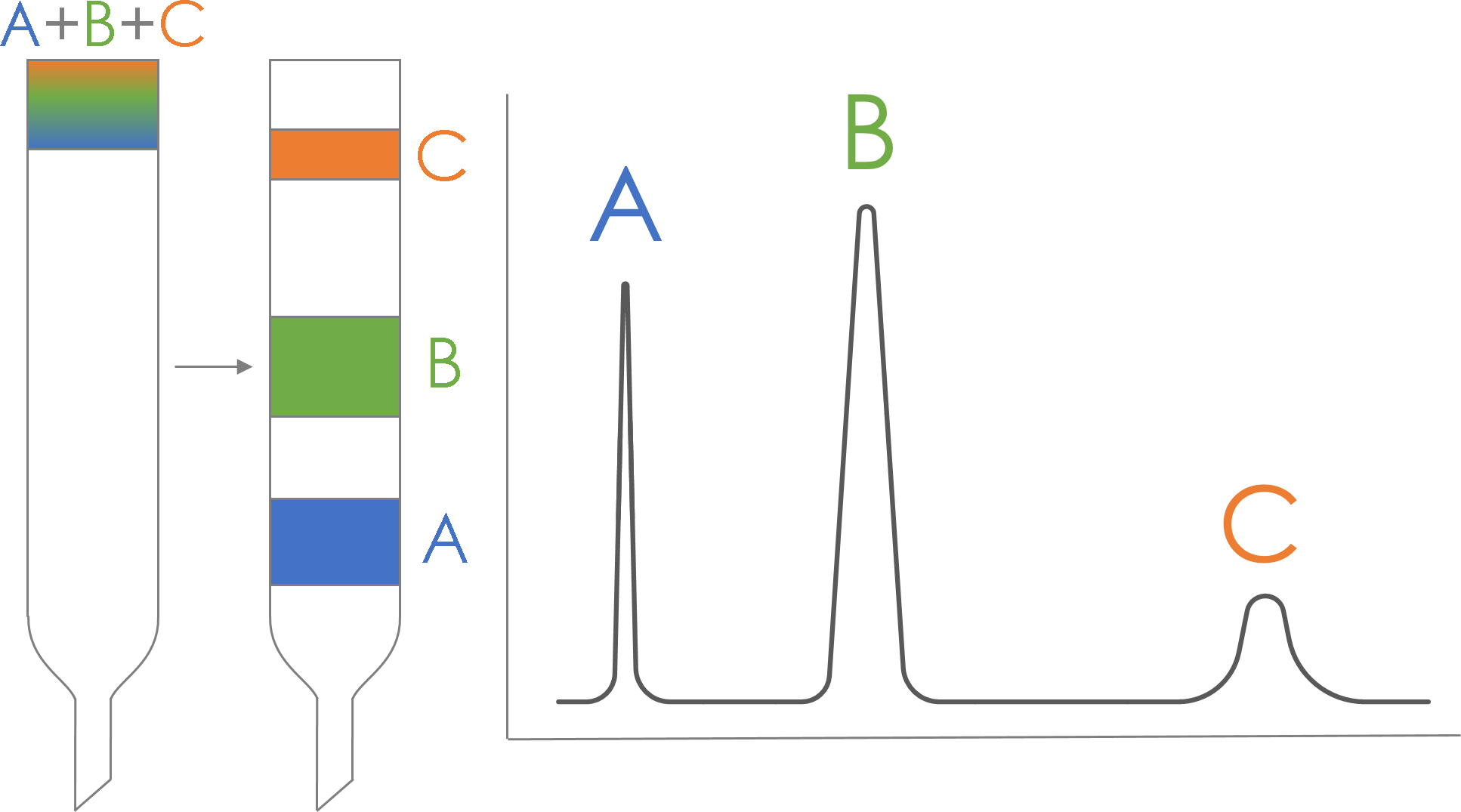

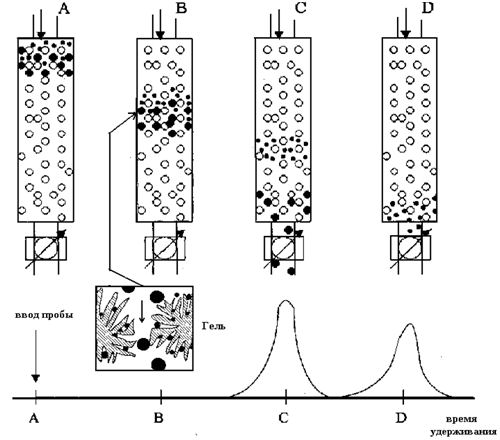

Модель хроматографического распределения[2]

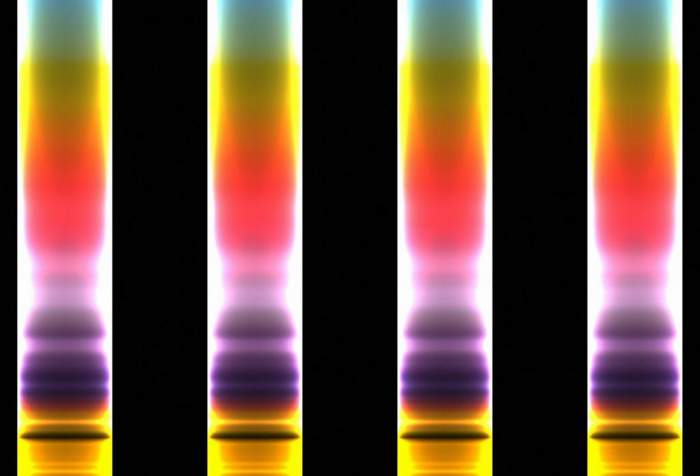

Рисунок 2. Модель распределения в хроматографической колонке

Хроматографию упрощённо можно рассматривать как последовательность непрерывных ступеней уравновешивания, происходящих в ходе процесса разделения. В небольшой секции колонки («тарелке») устанавливается равновесие между количеством вещества в подвижной и неподвижной фазах, которое описывается константой распределения К, характерной для данного типа вещества. Далее та часть вещества, которая находится в подвижной фазе, переносится с её потоком к следующей секции колонки. Здесь также происходит установление равновесия между фазами. На рисунке 2 изображено равновесное распределение вещества с К=1 по пяти последовательным ступеням. Эта модель служит основой так называемой «теории тарелок». Однако следует помнить, что это упрощённое представление, т.к. оно исходит из того, что на каждой ступени достигается полное равновесие, что в реальности далеко не так из-за непрерывного движения подвижной фазы через колонку. Модель показывает, что распределение вещества по секциям колонки соответствует нормальному распределению и идеальный пик на хроматограмме имеет форму Гауссовой функции.

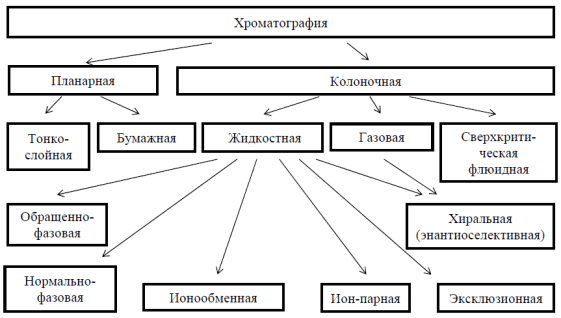

Различие методов по технике проведения

Существуют два основных способа, посредством которых проба перемещается относительно неподвижной фазы:

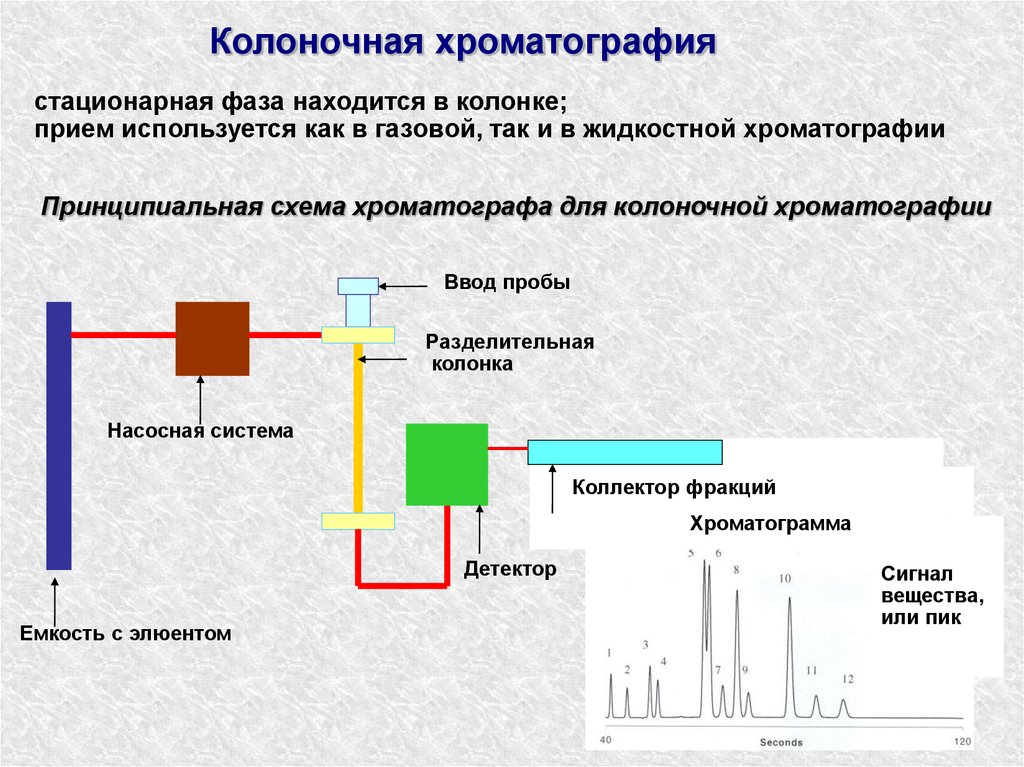

- Колоночная хроматография осуществляет процесс разделения в особом устройстве – хроматографической колонке – трубке, во внутренней полости которой помещается неподвижный сорбент. По способу заполнения колонки подразделяются на два типа: насадочные (так называемые «набивные») и капиллярные, в которых слой твердого сорбента или жидкостная пленка неподвижной фазы наносится на поверхность внутренней стенки. Насадочные колонки могут иметь различную форму: прямую, U-образную, спиральную. Капиллярные колонки имеют спиральную форму.

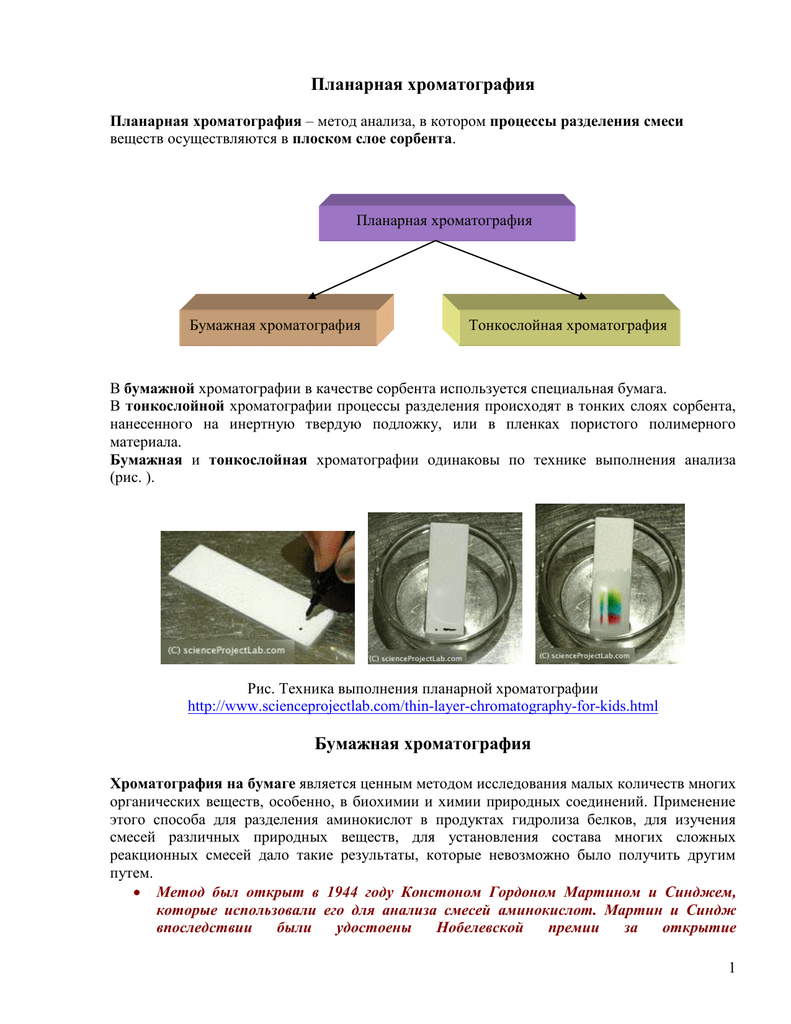

- Плоскостная (планарная) хроматография. В качестве носителя для неподвижной фазы в данном случае может применяться специальная бумага либо пластина – металлическая, стеклянная, пластиковая – на которую нанесен тонкий слой сорбента. Метод хроматографии при этом именуется соответственно бумажным или тонкослойным.

В отличие от колоночного метода, где хроматографические колонки используются многократно, в плоскостной хроматографии любой носитель со слоем сорбента может быть использован только один раз. Процесс разделения происходит при погружении пластины или листа бумаги в емкость с элюентом.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Принцип действия хроматографа и его преимущества

Первичная

субстанция поддается растворению в носителе, который может быть в газовой форме

или жидким. Далее она доставляется на твердый материал (сорбент) или на жидкую

пленку сорбента. Носитель с пробой перемещается по стационарной (неподвижной)

фазе и взаимодействует с ней с разной скоростью. В результате разных процессов,

компоненты смеси будут по-разному удерживаться сорбентом и попадать в детектор

хроматографа через разные промежутки времени.

В

конечном итоге изначальная смесь будет разделена на несколько составляющих. С

помощью анализа времени выхода компонентов и площадей (высот) пиков точно

устанавливается качественный и количественный состав пробы. Составляющие пробы

разделяются в колонке с неподвижной (стационарной) фазой за счет различной

сорбционной активности к сорбенту, вследствие чего имеют разную скорость

передвижения через колонку.

В связи

с этим выделяют несколько основных преимуществ оборудования.

- Высокая точность зафиксированных

показателей, которую невозможно достичь в анализах статистического вида.

Это достигается благодаря тому, что за один круг испытания выполняется

много процессов поглощения и десорбции. Исследования характеризуются

динамичностью. - Хроматограф может работать с объектами

контроля в любом состоянии – жидкости, газы, твердые тела. Для этих целей

применяются различные периферийные устройства. - С помощью хроматографов можно решать

задачи аналитической, лабораторной, научной и практической направленности.

Классификация хроматографических методов анализа

В зависимости от анализируемых параметров методики разделяются на такие группы:

- Газожидкостные. Инертный газ используется в качестве подвижной фазы. Он проходит через слой неподвижной жидкой фазы, находящейся на внутренней поверхности колонки.

- Газоадсорбционные. Газообразная проба в токе инертного газа-носителя проходит через твердое вещество, на поверхности которого происходит адсорбция.

- Жидкостно-жидкостная. Жидкие среды используются в виде неподвижной фазы и элюента.

- Жидкостно-адсорбционные. Реагент подается с растворителем вместе и проходит сквозь пористый материал.

- Жидкостно-гелевые. Неподвижная фаза в методике представлена гелеобразным веществом.

Еще одна классификация касается конструкции оборудования. В большинстве методик используется колоночный хроматограф – процесс адсорбции происходит в колонках, которые заполнены неподвижной фазой. В некоторых случаях применяется плоскостная хроматография с использование специальной бумаги или среза сорбента. Также популярен капиллярный метод, разделение происходит в пленке жидкости. Хроматография в полях, которая требует анализа, а также дополнительных магнитных (центробежных) сил.

По механизмам разделения материала методы анализа отличаются особенностью взаимодействия адсорбента и элюента. По механизму разделения хроматография разделяется на:

- Распределительную методику. Она проходит за счет разной растворимости веществ в фазах.

- Адсорбционную. Формируется на разнице адсорбируемости компонентов пробы.

- Ионообменную. Проводится путем достижения константами ионообменного равновесия.

- Осадочную. Метод предполагает освобождение нерастворимых соединений.

- Проникающую. Она строится на разнице в размерах формы и молекул.

- Адсорбционно-комплексообразовательную. Происходит за счет образования различных координационных соединений на поверхности неподвижной фазы.

Последующая классификация разделяет хроматографические методики анализа по типу перемещения поглощаемых составляющих вдоль адсорбционного слоя. Выделяют вытеснительный, фронтальный и проявительный методы.

Характеристика детекторов

Это

основной элемент в устройстве хроматографа. В состав системы детектора, кроме

него самого, входит усилитель сигнала. Основной целью данного компонента

является регистрация компонентов, выходящих из колонки, и дальнейшая

переработка их в сигнал электрического типа, поступающий на цифровую

аппаратуру. С помощью детекторной системы определяется количественный и

качественный состав пробы.

Детектор

должен быть:

- чувствительный – для решения поставленных

задач в лаборатории; - слабо инерционный;

- простой в использовании;

- устойчивый к воздействиям параметров

внешних условий;

Выбор

детектора всегда зависит от определяемых компонентов в каждой аналитической

задаче.

Где проводится обучение специалистов по газовой хроматографии

Метод газовой хроматографии изучается во всех химических ВУЗах в разделе аналитической химии. В ряде институтов есть спецкурс, посвященный изучению этого метода. Для тех, кто имеет базовые знания в этой области, организованы курсы повышения квалификации.

Учебный центр компании «ХРОМОС Инжиниринг» (школааналитики.рф) проводит курсы повышения квалификации в бизнес-центре класса B++ по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, офис 3158. В течение 3 дней слушатели изучают теоретические основы метода, особенности организации поставки и закупки оборудования, ведут практическую работу с приборами. Выдается сертификат.

В Дзержинском филиале университета Лобачевского организована подготовка специалистов при кафедре методов контроля производства и хроматографии. Длительность обучения 2-3 недели. Изучение теории подкрепляется практическими занятиями. Выдается удостоверение об окончании курсов.

ООО «Экоприбор-Сервис» из города Екатеринбурга (info@gcpro.ru) обучает специалистов с выдачей удостоверения, выезжая на площади заказчика. Практические навыки учащиеся приобретают, работая на оборудовании, уже имеющемся на предприятии. Длительность обучения до 5 дней.

В Центре дополнительного образования при государственном университете «Дубна» организованы курсы повышения квалификации для тех, кто уже имеет высшее образование в области естественных наук. Программа очной формы обучения рассчитана на 60 часов.

Институт дополнительного образования ВолГУ организует профессиональное обучение для лиц, имеющих высшее образование. В течение 3 дней слушатели курсов обновляют знания, изучая современные методы анализа, применяемые для судебно-медицинских экспертиз.

ООО «Энерголаб» (post@energolab.com) имеет научно-образовательный центр с курсами для работников аналитических лабораторий по различным видам хроматографии. Учащимся предлагается теоретический и практический курс.

Многофункциональное оборудование для хроматографии

Современные хроматографы представляют собой сложные высокотехнологичные устройства, способные к применению в самых различных областях и с различными целями. Эти приборы позволяют анализировать сложные многокомпонентные смеси. Они оснащены широким набором детекторов: термокондуктометрическими, оптическими, ионизационными, масс-спектрометрическими и так далее.

Кроме того, в современной хроматографии используются автоматические системы управления процессом анализа и обработки хроматограмм. Управление может производиться с компьютера либо непосредственно с прибора.

Примером такого устройства является многофункциональный газовый хроматограф «Кристалл 5000». Он имеет набор из четырех детекторов с возможностью замены, колоночный термостат, системы электронного регулирования давления и расхода рабочих веществ, а также управления газовыми кранами. Для решения разнообразных задач устройство имеет возможность установки как насадочных, так и капиллярных колонок.

Хроматограф управляется при помощи полнофункциональной клавиатуры и контрольного дисплея либо (в другой модификации) с персонального компьютера. Это устройство нового поколения может эффективно применяться на производстве и в различных научно-исследовательских лабораториях: медицинских, криминалистических, экологических.

Качественный и количественный анализ

Во время качественного способа пробу идентифицируют на хроматографе, сравнивая значения с эталонными (которые сохраняются в библиотеке данных). В частности, используется идентификация по времени выхода пика или по логарифмической шкале удерживания.

Количественный метод базируется на измерении пиков, которые формируются в зависимости от концентрации примесей. Изучение хроматограммы происходит одним из следующих методов:

- Метод градуировки. В зависимости от концентрации различных веществ определяют параметры пика. Составляют таблицы и графики.

- Метод внутренней нормализации. Суммы выбранных пиковых параметров берется за 100%. В последующем определяется соотношение высоты или площади каждого пика к общему значению.

- Метод внутреннего старта. В анализируемую смесь вводят стандартное вещество с известным калибровочным графиком. Пики компонентов сравнивают с пиками стандарта.

Методики регулярно дорабатываются и совершенствуются, это позволяет получать максимально точные данные при анализе сложных составов и устранять шумы на результатах хроматографий.

Метод распределительной бумажной хроматографии

При анализе используется специальная бумага, на которой разделяют исследуемые компоненты. В промышленных масштабах такой метод используется редко, его часто применяют в аналитической химии. В ходе проведения анализа вычисляется коэффициент Rf, который соответствует соотношению смещения зоны компонента к смещению фронта раствора.

Метод газожидкостной хроматографии позволяет максимально эффективно проводить комплексный анализ веществ. Эта методика актуальна при контроле техпараметров химической и нефтехимической промышленности, при поиске нефтегазовых месторождений. В некоторых случаях хроматографические исследования проводят, чтобы идентифицировать взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и токсичные газы в воздухе помещения.

Ввод и перемещение элюента

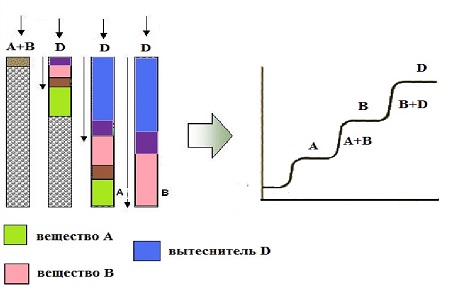

От этого фактора зависит характер перемещения по слою сорбента хроматографических зон, образующихся при разделении смеси. Различают следующие методы подачи элюента:

- Фронтальный. Этот способ наиболее прост по технике выполнения. Подвижной фазой служит непосредственно сама проба, непрерывно подаваемая в колонку, заполненную сорбентом. При этом наименее удерживаемый компонент, адсорбируемый хуже прочих, перемещается вдоль сорбента быстрее остальных. В итоге только этот первый компонент может быть выделен в чистом виде, далее следуют зоны, содержащие смеси компонентов. Распределение пробы выглядит таким образом: A; A+B; A+B+C и так далее. Фронтальная хроматография не применяется поэтому для разделения смесей, но она эффективна в различных процессах очистки, при условии, что выделяемое вещество имеет низкую удерживаемость.

- Вытеснительный метод отличается тем, что после ввода разделяемой смеси в колонку подается элюент со специальным вытеснителем – веществом, характеризующимся большей сорбируемостью, чем любой из компонентов смеси. Оно вытесняет наиболее удерживаемый компонент, тот вытесняет следующий и так далее. Проба движется по колонке со скоростью вытеснителя и образует примыкающие друг к другу зоны концентрации. С помощью этого вида хроматографии можно получить на выходе из колонки каждый компонент индивидуально в жидком виде.

- Элюентный (проявительный) метод является наиболее распространенным. В отличие от вытеснительного метода, элюент (носитель) в данном случае имеет меньшую сорбируемость, чем компоненты пробы. Он непрерывно пропускается через слой сорбента, промывая его. Периодически порциями (импульсами) в поток элюента вводится разделяемая смесь, после чего снова подается чистый элюент. При вымывании (элюировании) происходит разделение компонентов, причем зоны концентрации их разделены зонами элюента.

Элюентная хроматография дает возможность практически полного разделения анализируемой смеси веществ, причем смесь может быть многокомпонентной. Также достоинствами этого метода являются изоляция компонентов друг от друга и простота количественного анализа смеси. К недостаткам можно отнести большой расход элюента и низкую концентрацию в нем компонентов пробы после разделения на выходе из колонки. Элюентный метод широко применяется как в газовой, так и в жидкостной хроматографии.

Где применяется хроматография

Первоначально этот метод был применен в биологии первооткрывателем М. С. Цветом. В настоящее время он используется практически во всех сферах — промышленности, медицине, экологии, криминалистике, фармацевтике.

Хроматография в биологии

Хроматография в биологии в настоящее время применяется на постоянной основе. Основным методом хроматографии в биологии является газовый. Это проведение тестов на уровень содержания пестицидов в почве, вредных веществ в воде и воздухе. Метод ЖХ/МС/МС, объединяющий жидкостное хроматографирование и тандемную масс-спектрометрию, вместе с центрифугированием используется при расщеплении липидов, белков, углеводов до простых компонентов для дальнейшего их исследования, которым занимается наука протеомика.

Хроматография в химии

Хроматография – это в химии один из основных методов исследования, позволяющий получить точные и проверенные данные. Представители IUPAC (Международного союза теоретической и прикладной химии) участвовали в разработке стандартов обозначения хроматографических процессов.

Хроматография в медицине

В клинической медицине эти методы применяются в тесной взаимосвязи с биологией. Изучение беременности, хромосом, медицинское лечение различных микробных инфекций, патологий, отравлений происходит без использования антибиотиков и сывороток, основываясь на принципах жидкостно-адсорбционной хроматографии, где неподвижная фаза — адсорбент, жидкая — кровь, плазма, лимфа, а разделяемая смесь — внутренние жидкости с метаболитами токсинов.

Хроматография в криминалистике

Криминалистические хроматографические методы предполагают решение государственных задач через проведение исследований в следующих областях:

- поиск и идентификация отпечатков пальцев тела;

- медико-биологический анализ ДНК для идентификации личности человека;

- аппаратурное определение состава ядов, наркотиков, взрывчатых веществ;

- анализ состава чернил, бумаги, алкоголя.

В криминалистике широкое применение получили две разновидности жидкостного метода: хроматографирование в тонких слоях сорбента и 2-й — хроматография на бумаге.

Хроматография нефти

На НПЗ хроматографический метод применяется для определения физических свойств нефти (теплопроводности, плотности), уровня содержания серосодержащих примесей. Так как от этого напрямую зависит качество продуктов — бензина, моторного топлива, трансформаторного масла.

Хроматография в фармации

В фармацевтической отрасли хроматографические методы применяются в нескольких науках: фармакопея (лат. pharmacopoeia), фармация и фармакогнозия. В фармакопейном анализе широкое применение получил ионообменный вид и метод спектрометрии, с помощью которых удается выделить из смеси микроскопически малые части за небольшой промежуток. В косметологии в состав средств для ухода за волосами входит метилпропансульфокислота, получаемая препаративным методом.

Где используется хроматография в быту

В домашних условиях возможно бесплатно провести самые простые эксперименты, демонстрирующие сущность разных видов хроматографии.

Опыт с бумагой (можно взять обыкновенную промокашку) и спиртовым экстрактом календулы прекрасно демонстрирует принцип действия бумажной.

Если капнуть на бумагу сначала эфирный раствор календулы, а затем этиленгликоль, в итоге через небольшой промежуток времени на бумаге образуется несколько разноцветных колец. Прослеживается прямопорциональная зависимость количества веществ в смеси и количества колец.