«Не было никакого мирового резонанса, потому что не поверили»

— Примерно каждая пятая семья в СССР столкнулась с репрессиями. Почему народ терпел?

— Тут тоже есть несколько ответов, потому что у каждого жителя Советского Союза был свой ответ на этот вопрос. Во-первых, мы сейчас знаем про ГУЛАГ гораздо больше и понимаем всю систему и всю трагичность ситуации. Далеко не все даже сотрудники НКВД понимали, как работала вся эта сеть лагерей. К тому же, когда человек работает сам в пенитенциарной системе, ему объясняют, что это уголовники, преступники и отношение к ним соответствующее. С другой стороны, почему люди молчат? Во-первых, это, безусловно, страх. К тому же многие еще помнили ужасы гражданской войны, когда был голод. И очень многие не понимали, как нужно себя вести и к кому обращаться. Первая публикация о лагерной системе появилась в мире уже в 20-х годах. И в эти публикации, в эти воспоминания просто не поверили. Одна из книг была 1926 года, когда один заключенный, Созерко Мальсагов, смог сбежать с Соловков и написал книгу про этот лагерь, изданную в Лондоне. И не было никакого мирового резонанса, потому что ему не поверили, что такое может быть в принципе.

Очень сильно повлияла на людей СССР Вторая мировая война. Советские люди, и так уставшие от репрессий, оказались в пекле Второй мировой войны, когда Советский Союз потерял десятки миллионов человек. Формулировка «лишь бы не было войны» очень часто способствовала тому, что люди могли мириться с бедностью, с тем, что они не знают о родственниках, что с ними случилось, лишь бы не видеть ужасов войны 1940-х годов. Вопреки многим расхожим убеждениям, пик ГУЛАГа приходится на конец 40-х — начало 50-х годов, тогда было больше всего заключенных.

Сильно работала советская пропаганда — нужно было сильно следить за границами и прочим. Конечно, не все верили в эту систему. Когда человека забирали ночью и увозили непонятно куда без права переписки, никто не мог знать, расстреляли его или отправили в лагеря. А после ликвидации ГУЛАГа, когда очень много заключенных выпустили в 1950-х годах, никто из них, вернувшись в семьи, старался не рассказывать о своем драматическом опыте пребывания в лагере.

— Такая секретность была?

— Да, люди боялись и не хотели вспоминать. Тем более когда человек сам считал, что он невиновен, что была какая-то ошибка, он не хотел еще раз переживать весь ужас прошлого. Были, безусловно, публикации воспоминаний, но если посмотреть на количество людей, прошедших через ГУЛАГ, а это около 20 миллионов человек, — это капля в море. Мы знаем Солженицына, Шаламова, Гинзбург… Но воспоминаний о ГУЛАГе очень немного по сравнению с количеством людей, прошедших через систему лагерей.

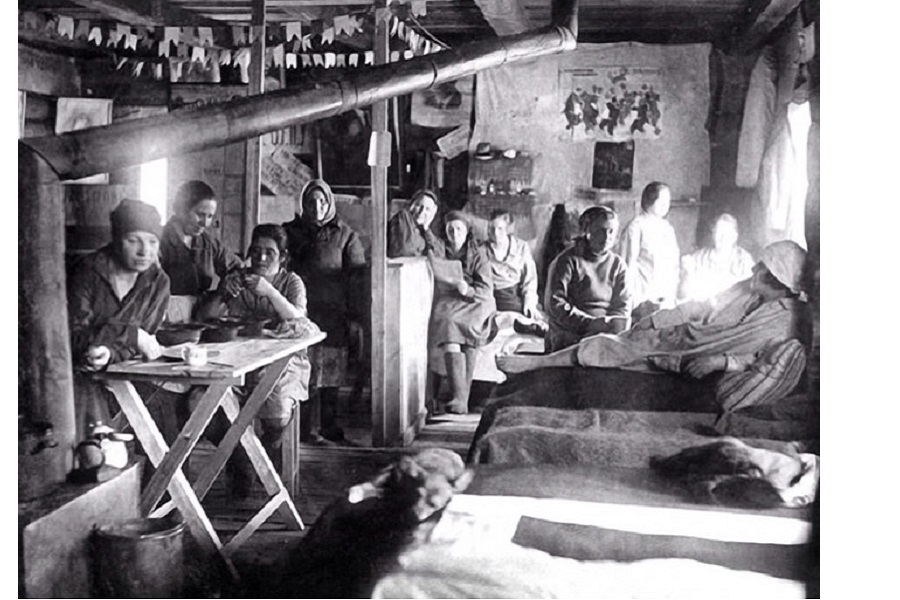

Фото magadanmedia.ru

Квалифицированный труд в лагере

Главной проблемой Гулагов была огромная нехватка квалифицированных рабочих и инженеров. Сложные строительные задачи должны были решать специалисты высокого уровня. В 30 годы вся техническая прослойка состояла из людей, учившихся и работающих ещё при царской власти. Естественно, обвинить их в антисоветской деятельности не составляло труда. Администрации лагерей отправляла списки следователям, какие именно специалисты требовались для масштабных строек.

Положение технической интеллигенции в лагерях практически ничем не отличалось от положения других заключённых. За честный и ударный труд они могли только надеяться на то, что их не будут подвергать издевательствам.

Больше всего повезло специалистам, которые работали в закрытых секретных лабораториях на территории лагерей. Уголовников там не было и условия содержания таких заключённых сильно отличались от общепринятых. Самый известный учёный, прошедший через Гулаг, – это Сергей Королёв, который стал у истоков советской эпохи покорения космоса. За свои заслуги был реабилитирован и выпущен на свободу вместе со своей командой учёных.

Когда и почему появился ГУЛАГ?

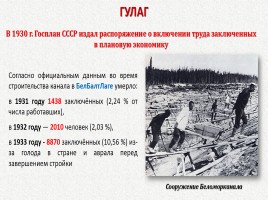

Формально история ГУЛАГа ведет свой отсчет с 1930-го. За год до этого власти решили, что всех заключенных, чей срок составлял три года и больше, будет содержать ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Позже оно было переформатировано в НКВД, затем — в МГБ и КГБ. То есть заключенные попали в распоряжение карательных органов и спецслужб.

7 апреля 1930-го советское правительство постановило: создать Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг ОГПУ). С октября того же года оно получило привычное название.

Сложнее ответить на вопрос о причинах появления ГУЛАГа. Прежде всего его создание совпало с двумя событиями: коллективизацией и индустриализацией. С одной стороны, при проведении и той, и другой появилось много несогласных. С другой, государству требовалась бесплатная рабочая сила. Предполагалось, что ее можно заставить работать в любых условиях и практически неограниченное количество времени. Значит, можно было убить одним выстрелом двух зайцев.

Но истоки ГУЛАГа стоит искать в более ранних событиях. Точнее, в политике «красного террора», которую большевики практиковали во время Гражданской войны. В апреле 1919 года ВЦИК РСФСР (Всероссийский центральный исполнительный комитет) принял постановление «О лагерях принудительных работ». Согласно этому документу, они создавались во всех губерниях. В 1921-м лагерь существовал и в центре Минска — в бывшем монастырском комплексе бернардинцев. Точнее, в здании, где теперь находится гостиничный комплекс «Монастырский» и костеле Святого Иосифа (теперь там два архива научно-технической документации, а также литературы и искусства). Как пишет историк Нина Стужинская (далее — также информация из ее статьи), в августе 1921-го, на пике своей работы, в нем находилось 356 человек.

— «…имеется большой контингент приговоренных к лагерному заключению и труд которых можно немедленно использовать», — писал тогдашний начальник городской милиции Станислав Мертенс (Скульский).

Реализацию этой идеи откладывать не стали. Комендант лагеря Осипов предложил наркому внутренних дел БССР Иосифу Адамовичу свою классификацию рабочей силы. По его мнению, заключенных можно было разделить на три основные группы:

— «профспекулянты, бандиты, к/р и заложники» — их предполагалось «бросить всю целиком на тяжелые физические работы», чтобы у них не оставалось времени и сил на борьбу с режимом.

— совсотрудники, осужденные за саботаж, преступления по должности и пр. Их должны были использовать «по обстоятельствам».

— квалифицированные рабочие — их намеревались отправить в мастерские.

В 1921-м минский лагерь прекратил существование. Но надо понимать, что в целом его создание полностью соответствовало идеям большевиков с их классовой борьбой и насилием. Когда пришло время «великого перелома» и ломки тогдашнего мира, эти идеи оказались востребованными. Вкупе с желанием обеспечить экономический рост практически рабской рабочей силой и ликвидировать «пятую колонну» это и привело к созданию ГУЛАГа.

«Репрессировали не только людей, в Тыве есть история про репрессированного коня»

— Какая из историй судеб погибших и покалеченных ГУЛАГом вас лично больше всего поразила?

— Наиболее страшная история и место, которое я видел, это Колпашевский Яр в Томской области. Это место, где советская власть дважды убила людей. Колпашево — это административный центр Нарымского округа, болотистая местность, куда еще до революции ссылали людей. Кстати, в Нарыме отбывал свой срок сам Сталин до революции. И в годы большого террора в Колпашево была тюрьма НКВД, там производились расстрелы. Там же людей и закапывали. Но город Колпашево находится на высоком берегу реки Обь и каждый год река немного размывает этот берег, а берег очень высокий — около 10 м (я там был и сам видел). И в 1979 году, когда прошло уже 40 лет после окончания большого террора, на первомайской демонстрации в городе произошло ЧП, потому что выяснилось, что снова обвалился кусок берега. И открылось массовое захоронение. Со стороны реки видно было, что там лежат человеческие останки. Тогда уже было не НКВД, а КГБ. В Москву были сразу направлены запросы, что с этим вообще делать. Сначала попытались все убрать, потом оказалось, что захоронение гораздо больше, чем все думали изначально. В итоге вместо того, чтобы останки этих людей перезахоронить, было принято решение все ликвидировать. К берегу подогнали два буксира и стали размывать этот берег винтами, под винты летели человеческие останки. И рядом стояли лодки сотрудников КГБ, которые привязывали к останкам тел металлолом и топили их в реке. Эта история меня очень сильно поразила, когда я был в городе Колпашево 2,5 года назад. Это одно из самых страшных и депрессивных мест в мире, в которых я когда-либо бывал.

Есть истории, когда репрессировали не только людей. Республика Тыва вошла в состав СССР только в 1944 году, до этого она являлась просоветским государством и там тоже были репрессии. Там сохранилась абсолютно немыслимая история про репрессированного коня. Когда была еще Тувинская Народная Республика, в 1938 году, в Туве был легендарный скакун Эрир-Кара, его хозяина репрессировали и расстреляли, а коня сняли со скачек и до сих пор никто не знает, что с ним случилось. Скорее всего, его использовали на лесоповале где-то в Сибири. До сих пор ходит много легенд по этому поводу. То есть его репрессировали как коня врага народа. История немыслимая, она открывает целый пласт — от этой системы страдали не только люди, но и животные. И когда я был в Туве, меня даже познакомили с племянником хозяина этого коня, ему сейчас 82 года. Когда смотришь на этого человека, то понимаешь, что это не какой-то миф. Этот человек в детстве, маленьким мальчиком, действительно видел этого коня.

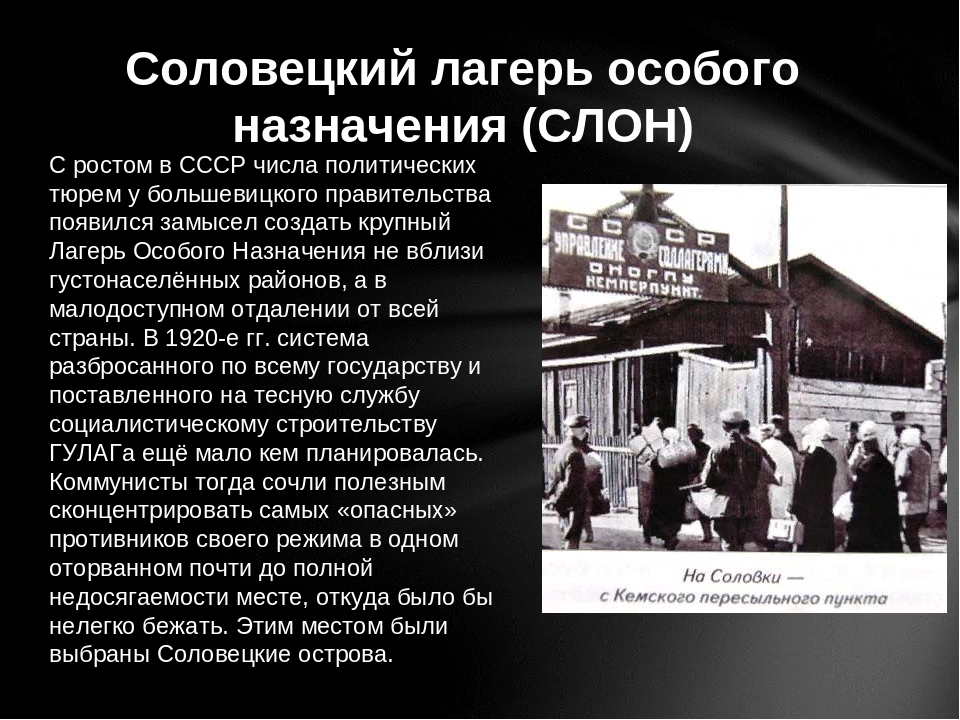

По истории ГУЛАГа документальных фильмов снято не так много. Сейчас, на мой взгляд, что интересного делают — это проект «Музея истории ГУЛАГа», который называется «Мой ГУЛАГ». Журналисты находят людей, прошедших лагеря, и проводят с ними интервью, расспрашивают про личный опыт. На сегодняшний день у них есть огромная база фильмов, их уже больше 100. Это очень хороший визуальный материал. Фильмов про ГУЛАГ я не видел очень таких сильных, потому что всегда очень чувствуется позиция режиссера. Есть несколько американских фильмов, там это все сводится скорее к массовой культуре, а не к какому-то документальному разбору, что же это на самом деле было. Фильм «Власть Соловецкая», который вышел в 1988 году, про Соловки очень хороший. Тогда уже стало можно говорить про Соловецкий лагерь.

И еще очень важно, продолжая тему видео: тот же самый «Музей истории ГУЛАГа» делал ряд экспедиций по местам бывших лагерей в труднодоступных местах — где-нибудь на Чукотке, на Колыме. Близко к большим городам уже не сохранилось никаких лагерных построек, потому что все растаскивали на дрова, на металлолом

А в удаленных частях Сибири 501 стройка, остатки Полярной железной дороги, которую так и бросили. Там как раз остались руины лагерей. У нас есть некоторое представление, как ГУЛАГ выглядел, но когда ты видишь, как эти руины выглядят сейчас, это абсолютно уникальный материал, по которому действительно можно понять, что это действительно было. Это не просто какие-то тексты и воспоминания.

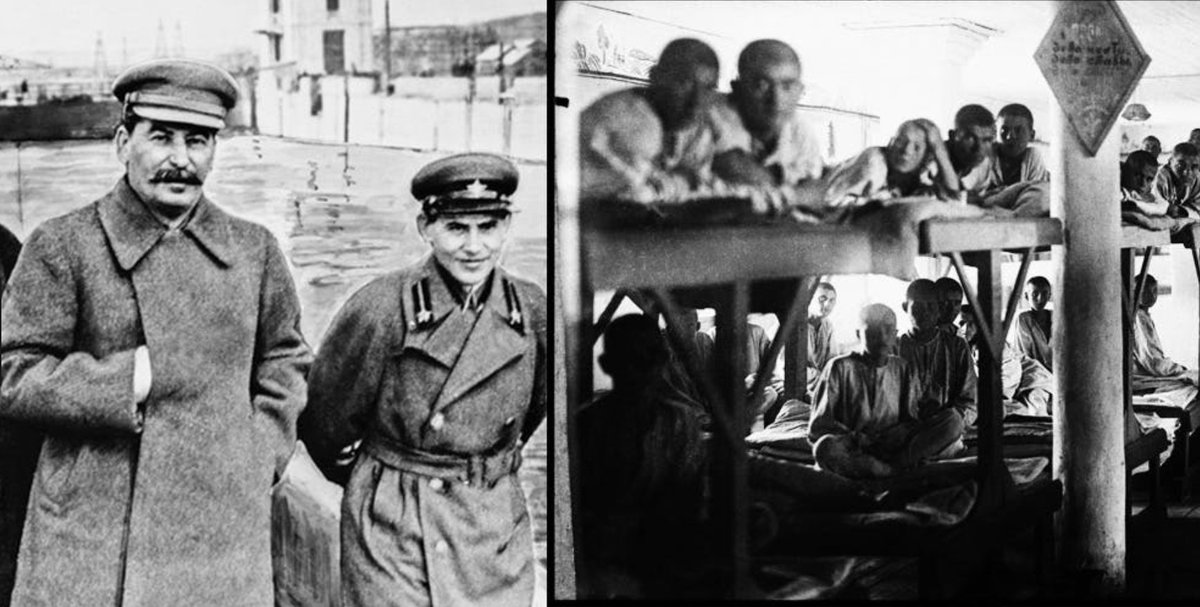

Фото wikipedia.org

Развитие лагерей в 30-е годы 20 века

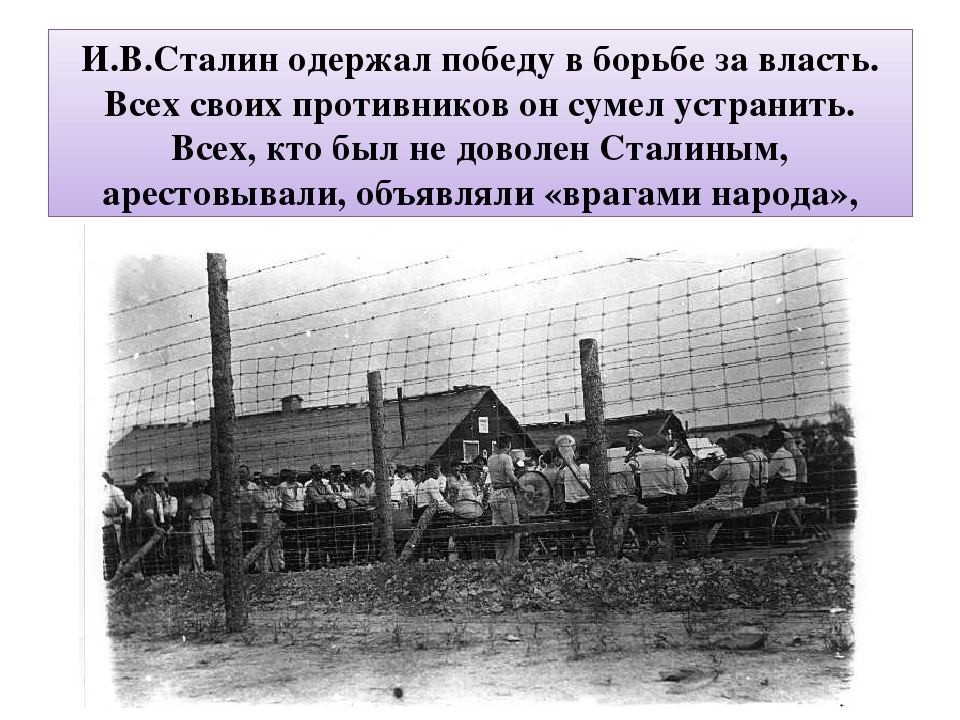

Лагерная система Гулаг достигла пика своего развития в 30 годы. Посетив музей истории Гулага, можно убедиться, какие ужасы творились в лагерях в эти годы. В исправительно-трудовом кодексе РСФС был законодательно утверждён труд в лагерях. Сталин постоянно заставлял проводить мощные агитационные компании, чтобы убедить граждан СССР в том, что в лагерях содержатся только враги народа, и Гулаг это единственный гуманный способ реабилитировать их.

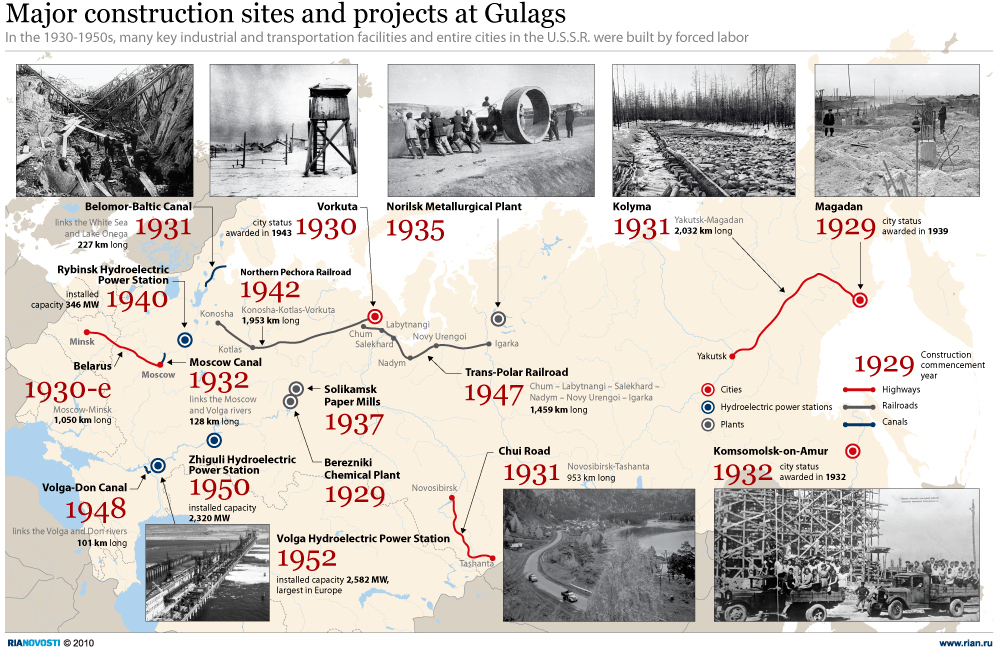

В 1931 году началась самая масштабная стройка времён СССР – строительство Беломорканала. Общественности эта стройка была преподнесена как великое достижение советского народа. Интересен факт, что пресса положительно отзывалась о преступниках, занятых на строительстве БАМА. При этом заслуги десятков тысяч политических заключённых умалчивались.

https://youtube.com/watch?v=t3O3R3sVHV4

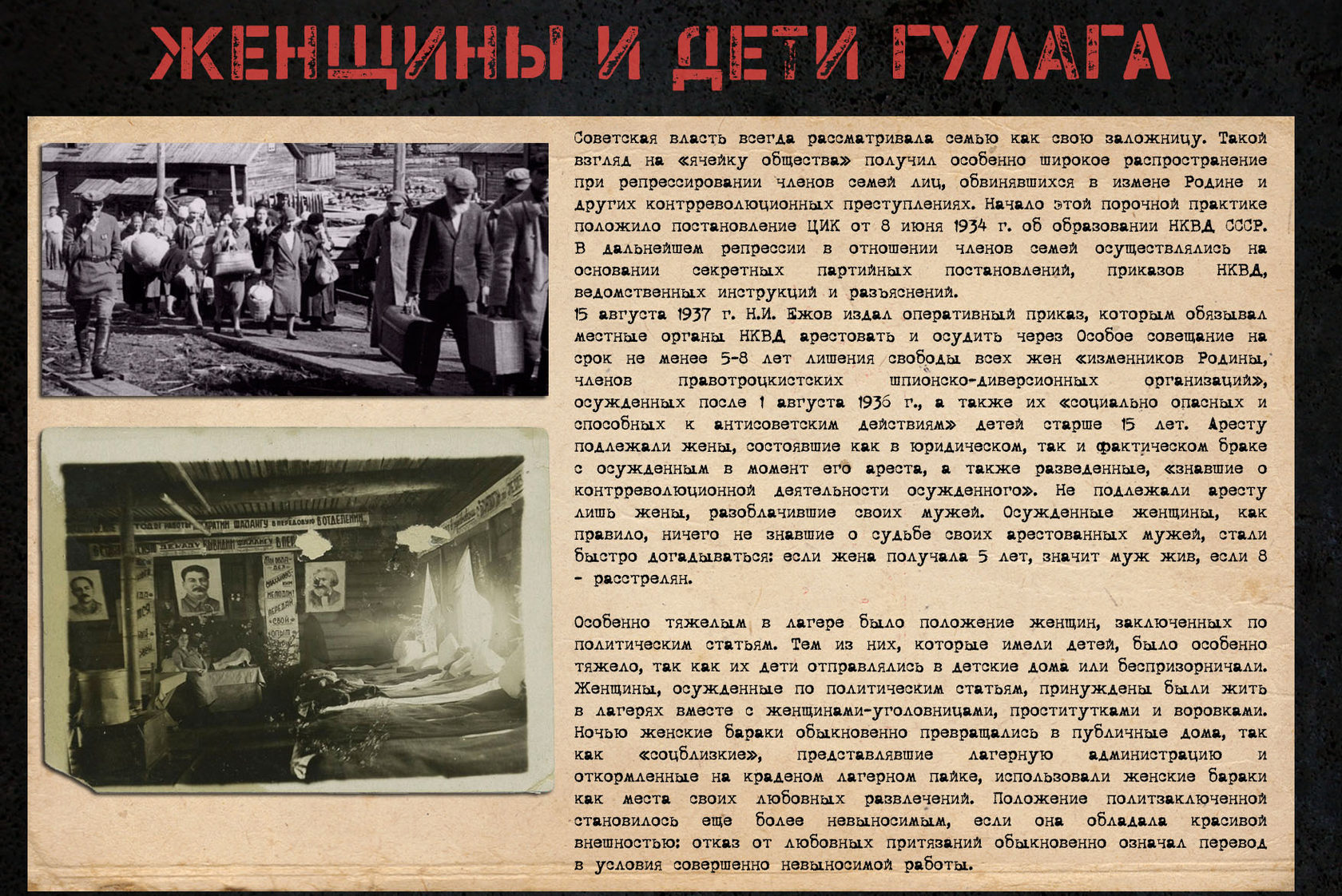

Часто уголовники сотрудничали с администрацией лагерей, представляя собой ещё один рычаг для деморализации политических заключённых. Хвалебные оды ворам и бандитам, которые делали на стройке «стахановские» нормы, постоянно звучали в советской прессе. На самом деле уголовники заставляли трудиться за себя простых политических заключённых, жестоко и показательно расправляясь с непокорными. Попытки бывших кадровых военных навести порядки в лагерной среде пресекались администрацией лагерей. Появлявшихся лидеров расстреливали или натравливали на них матёрых уголовников (для них была разработана целая система поощрений за расправу с политическими).

ГУЛАГ, цели и задачи.

Первые ГУЛАГи появились в 1920-х годах, вскоре после революции в России. Эти трудовые лагеря были якобы разработаны для содействия технологическому и промышленному развитию в СССР, предоставляя источник дешевого и легкодоступного труда. Однако они также были явно предназначены для того, чтобы выступать в качестве корректирующих инструментов для советского правительства, при этом многие граждане реально боялись угрозы ссылки в ГУЛАГ относительно себя или членов семьи.

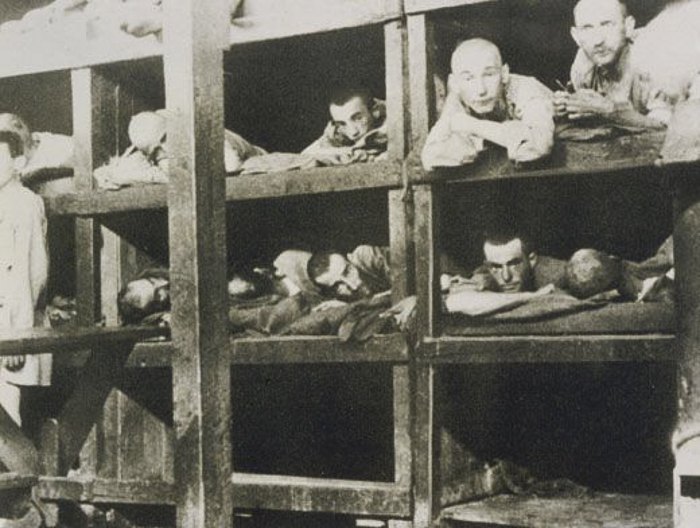

Многие из этих лагерей были расположены в изолированных регионах СССР, иногда очень близко к Полярному кругу, где условия были чрезвычайно суровыми. Узникам ГУЛАГа предоставлялось минимальное пропитание, кое-какая одежда и минимальный уровень комфорта, достаточный для элементарного выживания в подобных нечеловеческих условиях. Эти лагеря были разработаны как функциональные пенитенциарные учреждения, в которых заключенных фактически не считали за людей.

Труд заключенных несомненно, способствовал промышленному развитию в СССР, но многие узники ГУЛАГа отмечали, что их работа, похоже, не имеет какой-либо практической функции. Иногда людей заставляли просто так рыть траншеи, а потом засыпать их обратно. Также довольно часто ставились задачи по постройке абсолютно бесполезных и в будущем никогда не используемых сооружений. В связи с тем, что контакт с внешним миром практически отсутствовал, заключенные подвергались жестоким наказаниям за любые проступки или просто так.

Как появился Гулаг

Большинство информации про Гулаг относится к концу двадцатых началу 30-х годов двадцатого века. На самом деле эта система стала зарождаться сразу после прихода к власти большевиков. Программа «красного террора» предусматривала изоляцию неугодных классов общества в специальных лагерях. Первыми обитателями лагерей стали бывшие помещики, фабриканты и представители богатой буржуазии. Поначалу лагерями руководил вовсе не Сталин, как принято думать, а Ленин и Троцкий.

В 1919 году уже сложилась система, которой суждено было стать основой Гулага. Военные годы привели к полному беззаконию, которое творилось на территориях лагерей. В том же году были созданы Северные лагеря в Архангельской губернии.

Створ

Лагерь «Створ» на берегу реки Чусовой в 20 км от города Чусового возник в конце 1942 года. Силами заключенных на реке должна была вырасти Понышская ГЭС. Тысячи людей, в основном осужденных по печально известной 58-ой статье, расчищали ложе будущего водохранилища, рубили лес и добывали уголь из шахт. Сотни умерли, не выдержав напряженного темпа работ – ГЭС планировалось построить всего за два года. Но в 1944 году все работы законсервировали – плотина так и не была построена. Ближе к концу Великой Отечественной войны и после ее завершения лагерь стал «проверочно-фильтрационным». Сюда отправляли солдат, прошедших через фашистский плен.

Почему ГУЛАГ прекратил свою деятельность?

Водительское удостоверение, выданное заключенному Расторгуеву. Кандалакша, январь 1941 года. Фото: wikipedia.org

Водительское удостоверение, выданное заключенному Расторгуеву. Кандалакша, январь 1941 года. Фото: wikipedia.org

Наиболее простой ответ на этот вопрос следующий: умер Иосиф Сталин. Его преемники освободили заключенных. Это так и не так.

Прежде всего амнистия Лаврентия Берии не касалась политических заключенных. Лишь при Никите Хрущеве началось постепенное освобождение узников ГУЛАГа. За два года (начало 1954 — начало 1956 г.) число «политических» уменьшилось с 467 до 114 тысяч.

Накануне смерти Сталина Министерство внутренних дел являлось одним из самых крупных хозяйственных ведомств страны. Как пишут историки Олег Хлевнюк и Марта Кравери, в 1952 году МВД освоило 9% общесоюзных капиталовложений — больше, чем Министерства нефтяной и угольной промышленности.

Да, МВД полностью обеспечивало добычу кобальта, большую часть добычи олова, треть — никеля, значительную часть золота. Но валовая внутренняя продукция промышленности МВД — более 2,3% стоимости валовой продукции промышленности СССР.

Как признавался министр внутренних дел Круглов, самоокупаемость лагерей достигалась благодаря удлинненному рабочему дню и увеличению норм выработки. То есть работа ГУЛАГа была невыгодна. Но Сталин придерживался другого мнения. Пятилетний план на 1951−1955 годы предусматривал, что объем капитальных вложений по МВД увеличится в 2,5 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой (по СССР в целом в два раза).

Но уже буквально через несколько недель после смерти Сталина начался постепенный демонтаж ГУЛАГа. Так, уже 18 марта 1953 года новый глава Совмина Георгий Маленков приказал вывести из подчинения МВД производственно-хозяйственные и строительные организации. Историк Владимир Некрасов считает, что эти шаги объяснились тем, что Берия готовился захватить власть, а потому стремился разгрузить МВД от «черновой работы». Но, по мнению Марты Кравери и Олега Хлевнюка, «…реорганизация, предпринятая уже весной 1953 г., состоялась бы в любом случае, с Берией или без него. Главная причина достаточно энергичных и срочных действий нового руководства страны в этой области — глубокий кризис, в котором находилась карательная система в целом и экономика принудительного труда в частности».

Дальше приведем большую цитату из их статьи.

Марта Кравери, Олег Хлевнюк«Кризис экономики МВД»

Уже при Сталине МВД с трудом сдерживал ситуацию в лагерях под контролем. Рост численности заключенных и прежде всего противников режима, нередко боровшихся с ним с оружием в руках, а также тех военнослужащих, имевших боевой опыт, (…) существенно изменил обстановку в лагерях. Распространялись подпольные организации заключенных. Массовые убийства агентов и подозреваемых в сотрудничестве с оперативниками, активная контрагентурная деятельность заключенных мешали администрации находить новых осведомителей. Система агентурного контроля, бывшая одной из главных опор лагерного «порядка», таким образом разрушалась. Не хватало охраны. Все чаще приходились прибегать к использованию в качестве охранников заключенных, осужденных по уголовным статьям, но это нередко порождало новые проблемы. В лагерях росла уголовная преступность. Одновременно все чаще происходили акции массового неповиновения, волнения, стихийные бунты, побеги. Первые из известных вооруженных лагерных восстаний относятся уже к 1942 г.

Добавим, что уже в конце 1940-х годов на отдельных объектах ГУЛАГа заключенным стали платить деньги. Выдвигались предложения, чтобы перевести на оплату всех работников. В начале 1950-х МВД начал постепенно переводить заключенных в разряд вольнонаемных.

— Оставалось сделать следующий, окончательный шаг: заменить заключенных действительно вольнонаемными, — писали Марта Кравери и Олег Хлевнюк.

Сколько человек находилось в ГУЛАГе?

Вопрос по количеству заключенных — один из спорных. Единственный выход — обратиться к официальной статистике. Согласно ей, всего в системе ГУЛАГа (лагеря, тюрьмы, колонии) одновременно содержалось от 0,5 до 2,5 млн человек. Наибольшее число было характерно для послевоенных лет, когда произошло ужесточение законодательства

Важно понимать, что механически плюсовать данные за все годы невозможно. Число заключенных постоянно менялось: кто-то умирал, вместо них привозили новых «врагов народа»

Сколько из них было белорусов? Доктор исторических наук Виктор Земсков (он входил в комиссию, которую допустили к данным ОГПУ-НКВД) приводит в своей статье сведения за 1939−1947 годы, а также за 1951-й.

Итак, в 1939-м в лагерях ГУЛАГе находилось 44,7 тысячи белорусов, в 1940-м — 49,7 тысячи, в год начала Великой Отечественной войны — 52 тысячи. Такое число объяснялось двумя причинами: присоединением Западной Беларуси, откуда пошел поток «неблагонадежных», а также законодательством (по некоторым статьям людей могли приговорить к нескольким месяцам тюрьмы). Затем число наших соотечественников начало снижаться и к концу войны составило 15 тысяч. Этому есть логичное объяснение: Беларусь была под оккупацией, поэтому страдала от нацизма, а не сталинизма.

За два послевоенных года число заключенных выросло более чем вдвое — до 32 тысяч (к 1947-му). А вот в 1951-м в лагере находилось 63,8 тысячи белорусов, еще 32,6 тысячи находились в колониях. Всего в ГУЛАГе находилась 91 тысяча (к этим двум категориям, лагеря и колонии, добавлялись и другие).

Лагерь у горы Торатау

Салаватская система лагерей ГУЛаг в Башкирии включала в себя 10 лагерей, а лагерь у горы Торатау был худшим из них всех. Заключенные немели от ужаса только при одном его упоминании. Три тысячи заключенных, кандалы с которых никогда не снимали, здесь добывали и жгли известняк. Горные воды затапливали бараки арестантов, превращая их жизнь в ад, а люди умирали не только от голода, холода и болезней, но и убивая друг друга. Хоронили их там же, неподалеку от выработок известняка. В мае 1953 года лагерь упразднили, но судя по всему, доживших до этого дня заключенных к тому времени оставалось совсем немного.

Когда ГУЛАГ прекратил существование?

Справка о досрочном освобождении заключенного Дмитровлага за ударную работу по строительству канала Москва — Волга. Фото: wikipedia.org

Справка о досрочном освобождении заключенного Дмитровлага за ударную работу по строительству канала Москва — Волга. Фото: wikipedia.org

В 1956 году новый министр внутренних дел Николай Дудоров предложил новую модель исправительных учреждений. Он отправил в ЦК КПСС записку, в которой предлагал изолировать уголовников-рецидивистов в специальных тюрьмах. Создать вместо существующих лагерей сеть исправительно-трудовых колоний на базе предприятий, производящих предметы широкого употребления, легкой, радиотехнической, электротехнической и других областей.

Экономические ведомства были за, КГБ — резко против. Но в конце концов СССР пошел именно по такому пути, который предлагал Дудоров.

25 января 1960 года ГУЛАГ был расформирован.

Создание Соловецкого Гулага

В 1923 году были созданы знаменитые «Соловки». Чтобы не строить бараки для заключённых, в их территорию был включён древний монастырь. Знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения был главным символом системы Гулаг в 20-е годы. Проект этого лагеря предложил Уншлихтом (один из руководителей ГПУ), которого расстреляли в 1938 году.

Вскоре число заключённых на Соловках расширилось до 12 000 человек. Условия содержания были настолько суровые, что за всё время существования лагеря только по официальной статистике умерло более 7 000 человек. Во время голода 1933 года погибло более половины от этого числа.

Несмотря на царящую жестокость и смертность в Соловецких лагерях, информацию об этом старались скрывать от общественности. Когда в 1929 на архипелаг приехал знаменитый советский писатель Горький, который считался честным и идейным революционером, руководство лагеря постаралось скрыть все неприглядные стороны жизни заключённых. Надежды обитателей лагеря на то, что известный писатель расскажет общественности об нечеловеческих условиях их содержания, не оправдались. Начальство пригрозило всем проговорившимся суровой карой.

https://youtube.com/watch?v=wP_aVA05t3Q

Горький был поражён тем, как труд превращает преступников в законопослушных граждан. Только в детской колонии один мальчик рассказал писателю всю правду о режиме лагерей. После отъезда писателя этого мальчика расстреляли.

За какую провинность могли отправить в Гулаг

Для новых глобальных строек требовались всё больше рабочих рук. Следователи получали задание, обвинить как можно больше невинных людей. Доносы в этом деле были панацеей. Множество необразованных пролетариев воспользовались случаем избавиться от неугодных соседей. Существовали стандартные обвинения, которые могли быть применены практически к любому:

- Сталин был личностью неприкосновенной, поэтому за любые слова, дискредитирующие вождя, полагалась строгая кара;

- Отрицательное отношение к колхозам;

- Отрицательное отношение к банковским государственным ценным бумагам (займам);

- Симпатия к контрреволюционерам (особенно к Троцкому);

- Восхищение западом, особенно США.

Кроме этого, любое использование советских газет, особенно с портретами руководителей каралось сроком в 10 лет. Достаточно было завернуть в газету с изображением вождя завтрак, и любой бдительный товарищ по работе мог сдать «врага народа».

Какова была структура ГУЛАГа?

Карта ГУЛАГа. Фото: old.memo.ru

Карта ГУЛАГа. Фото: old.memo.ru

Карта ГУЛАГа. Создана НИПЦ «Мемориал» при содействии фонда Фельтринелли и кафедры картографии географического факультета МГУ. Кружки на карте — места лагерей. Темные территории — места, куда массово отправляли ссыльных. Черные линии — железные дороги, штриховые линии — недостроенные железные дороги, строившиеся с участием заключенных. Вот тут можно посмотреть карту в большем объеме и увидеть отдельные области и республики.

Александр Солженицын«Архипелаг ГУЛАГ»

А Колыма была самым крупным и знаменитым островом, полюсом лютости этой удивительной страны ГУЛаг, географией разодранной в архипелаг, но психологией, скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами — и все ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все.

За всю свою историю ГУЛАГ менее года (да и то после смерти Сталина) подчинялся Министерству юстиции, а все остальное время — чекистам.

В целом ГУЛАГу была характерна очень сложная организационная структура, которая постоянно менялась. Территориально лагеря подчинялись лагерным управлениям, организационно — главкам, которые были созданы в специальных наркоматах.

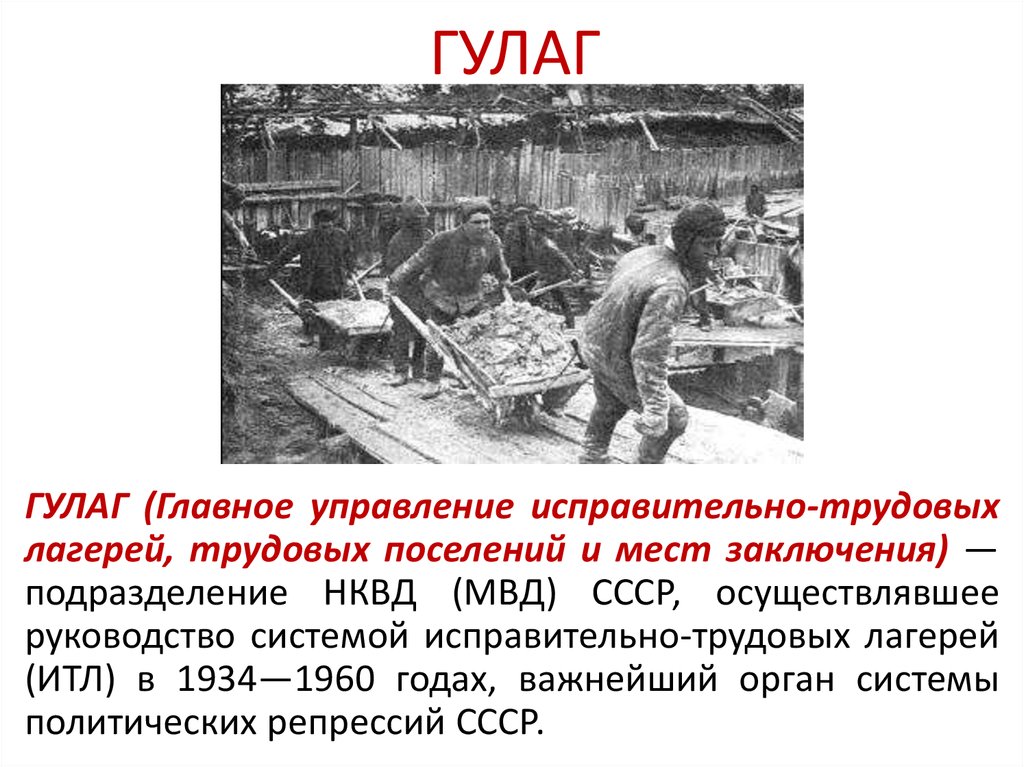

Участие лагерей в советской экономической системе

Все масштабные довоенные стройки были завершены при помощи рабского труда зеков. После войны потребность в этой рабочей силе только увеличилась, так как для восстановления промышленности требовалось множество рабочих рук.

Ещё до войны Сталин отменил систему условно-досрочного освобождения за ударный труд, что привело к лишению мотивации заключённых. Раньше за ударный труд и примерное поведение они могли надеяться на сокращение срока заключения. После отмены системы, рентабельность лагерей резко упала. Несмотря на все зверства. Администрация не могла заставить людей качественно выполнять работы, тем более, что скудные рационы и антисанитария в лагерях подрывала здоровье людей.

«Документы по ГУЛАГу закрыты до 2044 года»

— Можете сказать как преподаватель: достаточно ли знает о ГУЛАГе молодежь?

— Сейчас про ГУЛАГ знают, безусловно, больше. С другой стороны, случилась такая ситуация, что о ГУЛАГе стали говорить много в СССР в конце 80-х годов, в последние годы перестройки. Эта тема была очень актуальной. А потом, после развала Союза в связи с кризисом и дальнейшими проблемами, эта тема стала обсуждаться меньше. При том что было больше возможностей для изучения материалов, просто у людей были другие потребности в новых экономических реалиях. Сейчас часть документов до сих пор закрыта, некоторые архивы, открытые в 90-е, теперь снова закрыты. И сегодня то, что удалось оцифровать в 90-е годы, доступно в Америке, но недоступно в России. В 2014 году должны были снять запрет со многих документов по ГУЛАГу, но этот срок передвинули на 30 лет вперед, и теперь документы закрыты до 2044 года. Сейчас достаточно много мы знаем про ГУЛАГ и все основное мы уже нашли, но есть целый пласт документов, который вообще не изучен.

В российском сознании сейчас эта тема не вызывает большого интереса, потому что очень тяжело представить человеку, который не занимается этой темой, насколько это была большая сеть лагерей, что это было такое. Во многом это связано и с тем, что сейчас в регионах России уровень жизни довольно невысокий. И когда человек пытается как-то прожить на низкую зарплату, ему неинтересно, что здесь были ГУЛАГи или происходили другие страшные вещи, ему хватает проблем современности. Это тоже нужно понимать. Скажем, в Москве эта тема больше обсуждается, чем в регионах, особенно в регионах Севера, где лагерей было гораздо больше. Плюс в Москве, в мегаполисе эта тема гораздо спокойнее обсуждается. Когда в небольших городах живут потомки и надзирателей, и заключенных, конечно, стараются об этом не говорить. Очень часто такое было, что заключенные могли стать надзирателями, а надзиратели могли стать заключенными.

— Когда вы начали изучать тему ГУЛАГа, изменилось ли ваше отношение к СССР и коммунизму?

— Темой ГУЛАГа я стал заниматься в 2015 году, однако для меня это не было чем-то новым, потому что про сталинские репрессии я знал с детства. И поэтому для меня не было здесь чего-то принципиально нового, единственное, чего я не знал, это такого количества конкретной информации названий, мест. Но окончательно я понял, что этой темой надо заниматься, весной 2015 года, когда был на русском Севере и местный житель стал объяснять, что, кроме Соловков, больше никаких лагерей там не было. Потом он стал рассказывать, что отец его подруги убежал из лагеря Северодвинска (тогда Молотовска) и пришел пешком по льду с Северной Двины в Каргополь (на юге Архангельской области). Это дистанция сопоставима с протяженностью такой страны как Франция. И я не могу проверить, это миф или нет, но информация о том, что в Архангельской области не было больше лагерей, стала поводом для того, чтобы заниматься этой темой.

Я как раз больше занимаюсь тем, как с темой ГУЛАГа стали работать после того, как лагеря закрылись. Мое исследование посвящено музеям памяти о ГУЛАГе. Я изучаю то, как эта тема начинала обсуждаться и бывшими узниками, и людьми, не имевшими к лагерям никакого отношения, как эта тема мемориальной памяти ГУЛАГа прорастала в постсоветской России до сегодняшнего дня.

Фото tripadvisor.ru

Фото tripadvisor.ru