Фольклор в музыке

Жанры музыкального фольклора — это типы музыкальных произведений, которые были созданы анонимными авторами, сохранены в памяти и передаются устно от одного поколения другому.

Во всём мире существует огромное количество разных фольклорных музыкальных жанров, назвать их все будет почти нереально. Однако их можно разделить на вокальные (поются), инструментальные (играются на инструментах) и вокально-инструментальные (одновременно поются и играются на инструментах).

Также их можно распределить на три категории по содержанию: эпос (рассказывается история), лирика (упор на чувства), драма (происходит действие).

Примером фольклорного музыкального произведения можно назвать такую известную и любимую всеми нами песню, как «Во поле берёза стояла». Авторство этой песни уже давно потеряно с веками, а слова и мелодия передавались из поколения в поколение, пока она не дошла и до наших времён мобильных телефонов и интернета.

Русская народная песня «Во поле берёза стояла»

Русские народные былины

Расцвет этого жанра приходится на XI— XVI века. Основным мотивом для творчества стала борьба русского народа с монголо-татарскими набегами. Русские воины всегда отличались храбростью и бесстрашием, справедливостью к врагам, любовью к Родине. Их воинская доблесть запечатлена в былинах. Это поучительные песни, в которых отображена жизнь того периода на Руси.

Герои и персонажи русских былин:

- Илья Муромец (русский богатырь)

- Добрыня Никитич (русский богатырь)

- Алёша Попович (русский богатырь)

- Садко (новгородский богатырь)

- Святогор (богатырь-великан)

- Микула Селянинович (пахарь-богатырь)

- Вольга Святославич (русский богатырь)

- Никита Кожемяка (киевский богатырь)

- Ставр Годинович (черниговский боярин)

Главные злодеи русских былин:

- Соловей разбойник (антигерой)

- Змей Горыныч (змей-дракон)

- Идолище Поганое (злодей)

Жизнь русских богатырей окутана подвигами и благородством, которые для нас служат примером для подражания.

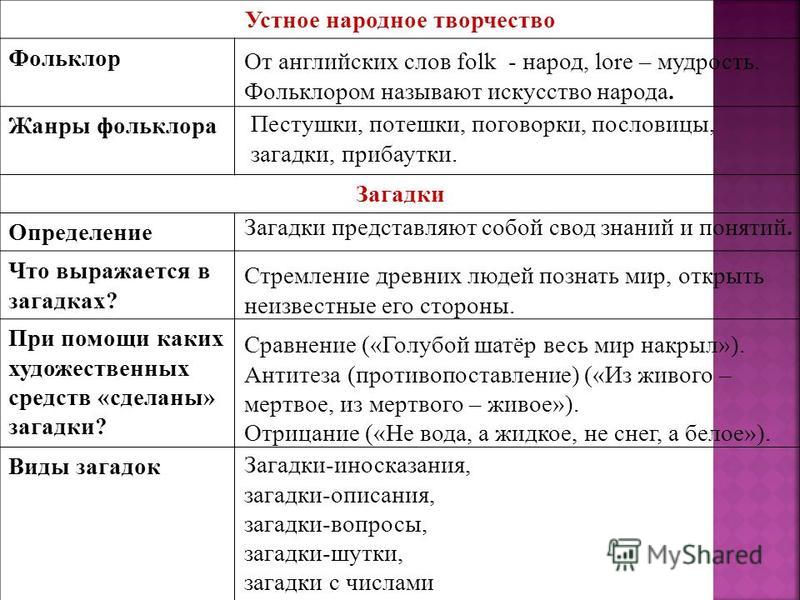

Жанры фольклора

|

Жанр |

|

|

Волшебная сказка |

Речь о герое, который сталкивается с небольшими трудностями или бедой, но не унывает и успешно все преодолевает. Жанр включает в себя волшебные, героические, приключенческие. В основе – чудесный мир. Например: «Иван бесталанный и Елена Премудрая» «Иван-царевич и серый волк») |

|

Сказка о животных |

Герои – звери, птицы, рыбы – разговаривают, ссорятся, мирятся, учатся чему-то друг от друга. В основе этих сказок – тотемизм (вера в животного-покровителя рода). Например: «Кот и лиса», «Лиса и журавль» |

|

Бытовая сказка |

Отображает обыденную народную жизнь. Конфликт в том, что честность, порядочность, благородство пусть и при некоторой наивности противостоят жадности, зависти и злобе, тем качествам, которые издавна порицаются в обществе. Например: «Морозко», «Сердитая барыня» |

|

Народная песня |

Недлинное словесно-музыкальное произведение, отражающее национальный характер, важные исторические события. Народная песня своеобразна по структуре и языку. Обрядовые песни сопровождали колядки, также были распространены масленичные и жатвенные песни. С помощью них хотели оказать определенное воздействие на природу, вызвать богатый урожай. Песни необрядовые исполнялись по желанию в любое время года. Например: «Во поле береза стояла…», «Два веселых гуся», «Дубинушка», |

|

Былина |

Героико-патриотическая песня-сказ о богатырях и исторических событиях на Руси. Этим произведениям присуща торжественность и грандиозность сюжетного действия. Например: «Илья Муромец и Калин-царь», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» |

|

Предание |

Устный, вполне достоверный рассказ об исторических событиях, реальных лицах, иногда о происхождении различных названий. Например: «О белгородском киселе», «Повести временных лет», «О мести княгини Ольги древлянам» |

|

Сказ |

Повествование о современных для рассказчика событиях или сравнительно недавнем прошлом. Сказ обычно не содержит фантастического элемента. Стиль повествования имитирует устную речь персонажа, не автора. Это достигается лексическими, синтаксическими и интонационными средствами. Например: «Еремеево слово», сказы народов Пермского края |

|

Пословицы |

Короткое, законченное, образное высказывание с поучительным смыслом. Например: После драки кулаками не машут. Бодливой корове бог рог не дает. |

|

Поговорка |

Образное выражение, описывающее какую-либо жизненную ситуацию. Это не законченное суждение, а его часть. Например: Как сажа бела. Спустя рукава. |

|

Народная драма |

Произведение, в котором прозаические и песенные тексты получают воплощение в действиях и мимике актеров. Действие это равнозначно исполняемому тексту. Например: «Маврух», «Барин» |

Большинство сказочных сюжетов, некоторые пословицы и песни встречается у многих народов мира. Фольклор схож в жанрах, сюжетах, художественных средствах, типах героев. Это неслучайно, ведь это народное искусство отражает общие закономерности развития народов. Иногда родство сюжетов и форм возникает благодаря близости быта, длительным политическим, экономическим и культурным связям. Географическая близость и передвижения народов также объясняют это сходство.

Смотрите также:

- Роды и жанры литературы

- Художественная литература как искусство слова

- Художественный образ. Художественное время и пространство

Определение

Альберт Анкер «Дедушка рассказывает историю» (1884)

Термин «фольклор» (англ. folk-lore — «народная мудрость») впервые был введён английским учёным Уильямом Дж. Томсом (англ. William Thoms) в 1846 году для обозначения как художественной (предания, танцы, музыка и так далее), так и материальной (жильё, утварь, одежда) культуры народа. Как научный термин официально принят английским фольклорным обществом «Folklore Society».

На протяжении времени, и в разных странах под фольклором понималось как народное творчество во всех своих проявлениях, так и более узко — «устная словесность», «устное поэтическое творчество»; единство в употреблении термина отсутствует. Распространено представление о фольклоре как о части традиционной крестьянской культуры в феодальном обществе и сохраняющихся пластах культуры крестьянской среды на протяжении последующих периодов в истории общества; в то же время к фольклору может быть отнесено любое самодеятельное творчество (современный городской фольклор), при этом особый интерес представляет творчество субкультурных групп — объединенных общим занятием (творчество горняков, солдатский, туристский, студенческий фольклор) или по другим причинам.

Под устным понимается художественное коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец. Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы и современной книжной культуры является его традиционализм и ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно выступали сельские жители (крестьяне).

Некоторые исследователи относят к народному творчеству также все виды непрофессионального искусства (самодеятельное искусство, в том числе народные театры)[источник не указан 397 дней].

Что такое Фольклор

Фольклор — это термин, который относится к коллективным устным традициям и верованиям культуры.

Что такое ФОЛЬКЛОР — значение, определение простыми словами.

Простыми словами, Фольклор – это разнообразные культурные традиции народа, их верования и суеверия, отраженные в народном творчестве.

Этимология термина фольклор.

Данный термин был придуман в 1846 году Уильямом Томасом, который хотел создать общий термин, чтобы охватить богатые устные традиции культур во всем мире. Термин Фольклор (Folklore) образовался из слияния двух слов: «folk» – что значит «народ» и «lore» — знание или мудрость. Определение фольклора весьма разнообразно, и что именно подпадает под данную категорию весьма условно. Тем не менее основным критерием выступает данный фактор: чтобы считаться фольклором, что-то должно быть передано устно через несколько поколений, будь то притча, сказка или песня.

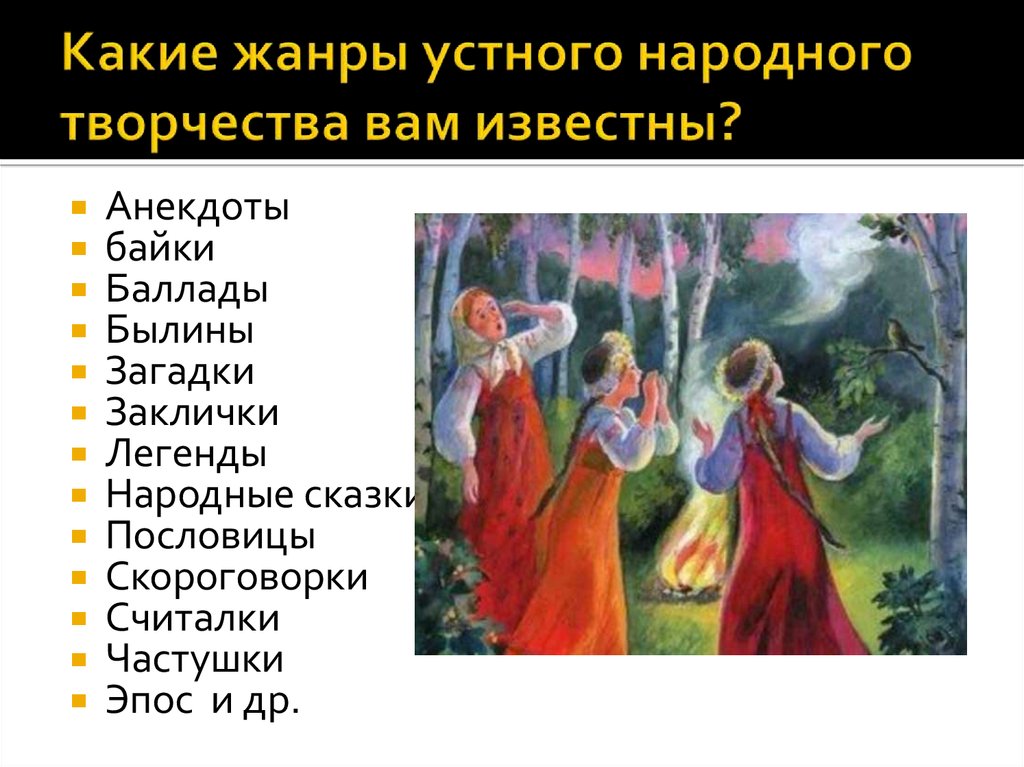

Жанры фольклора.

К основным жанрам фольклора принято зачислять данные формы народного творчества:

- Мифы;

- Легенды;

- Шутки;

- Пословицы;

- Сказки;

- Рассказы;

- Песни;

- Тосты;

- Суеверия;

- Притчи;

- Танцы.

Развитие фольклора.

Фольклор и народные верования в разных культурах невероятно разнообразны. Различные животные, например, считаются плохими предзнаменованиями в некоторых регионах мира, в то время как в других считаются предвестниками удачи. Народные истории также весьма разнообразны, и они обычно объединяют природные особенности ландшафта, будь то длинные, жесткие зимы в Скандинавии или бесконечные солнечные дни на экваторе. Взгляд на фольклор культуры часто показывает интересные вещи о людях этой культуры.

Устные традиции постоянно претерпевают изменения из-за их природы. Поскольку истории повторяются, люди приукрашивают или изменяют их, иногда меняя содержание, чтобы соответствовать новым идеям или временам.

В результате фольклор представляет собой постоянно расширяющийся и изменяющийся материал, обеспечивающий большое количество работы для людей, интересующихся устными культурными традициями. Некоторые исследователи фольклора отследили изменения в устных традициях в рамках масштабного изучения культурных изменений и тенденций. Они заметили, что фольклор часто претерпевает значительные изменения после того, как представители одной культуры, встречаю носителей другой культуры.

Когда изучение фольклора стало более формальной дисциплиной, люди начали записывать народные сказки. Хотя Братья Гримм, уже задолго до этих тенденций начали записывать фольклорные сказания на бумаге. В некоторых музеях можно встретить коллекции народных предметов, а также рассказы об их происхождении. К слову, весьма вероятно, что и у вас в домах у бабушек или дедушек, могут найтись образцы записанного фольклора.

Похожие термины:

-

распространен не только в Башк., но и в сопредельных Саратовской, Самарской, Перм., Свердл., Челяб., Кург., Оренб. обл., в Татарстане, где компактно проживают башкиры, а также в Респ. Саха, Тюменской обл.

-

Татары Ср. Урала (Свердловская обл.). Духовное наследие: семейно-бытовая и обрядовая терминология, фольклор») – монография д.филол.н. Флеры Саидовны Баязитовой, посвященное семейно-бытовой, обрядов

-

ч. фольк. наследия У., вкл. в себя, помимо общеупотребительных видов и жанров нар.-поэтического творчества, специфически гор. их «модификации». Напр.: гор. нар. гуляния, гор. романс, гор. игровые песни и

-

собирание и изучение Х.Ф. было начато финскими и венгерскими учеными в XIX в. С 1940-х собиранием и изучением Х.Ф. стали заниматься предст. хантыйской нац. интеллигенции — Н.И.Терешкин, позже — Е.Айпин, В.С

-

Красноуфимские татары. История. Язык. Фольклор») – филологоэтнографическое издание, посвященное татарам Красноуфимского р-на Свердловской обл. Авторы: Юсупова Г.Ф., Юсупов Ф.Ю. Издано в Казани в 2004

-

известен с древних времен, но лишь по отдельным вкраплениям в летописях и др. ист. документах. Целенаправленные записи начались в 19 в. Одно из первых описаний морд. семейно-бытовых обрядов в Пенз. кр

-

К Л.Ф. относятся произв., созданные и бытующие только в малой соц. группе. Л.Ф. всегда совр., даже злободневен. Это подвижный и вечно живой вид нар. творчества, потому что в нем происходит пост. предмет

-

Нач. изучения М.Ф. положено в XIX в. венгерскими (А.Регули, Б.Мункачи) и финскими (А.Алквист, А.Каннисто) учеными. Они выделили такие жанровые формы, как эрыг (песня), мойт (сказка, сказание), потыр (рассказ

-

многонац. по характеру, что обусловлено пестротой нац. состава нас. региона. Ареалы расселения народов на тер. У. переплетены между собой, это способствует возникновению разл. этнических контактов,

-

фольклорные жанры, исполняемые в рамках различных обрядов. Обряд – комплекс символических действий, цель которого воздействовать на потусторонние силы, чтобы достичь желаемого результата (плодо

-

особая группа произв. разл. жанров в рамках нац. фольклора, сформировавшаяся в определенной соц. среде, отражающая ее интересы и пристрастия, опирающаяся на своеобразную эстетику, отличную от той,

-

в Пенз. крае образовался в процессе рус. колонизации Посурья: переселенцы приносили с собой свои верования, песни, обряды и пр. К этому времени осн. эпич. жанры общерус. фольклора – былины, легенды, н

-

имеет хорошо развитую систему традиционных жанров: героический эпос (дастаны, баиты, исторические песни), сказки и народные шутки (киятл р х м м з кл р), легенды и предания (легенда-лар, риваятльл р, х

-

вкл. разл. жанры, следы первоначальной эмпирической систематики к-рых обнаруживаются в нар. терминах-определителях, вбирающих в себя обрядовое действо, символически-образное, магически творящее с

-

наука о фольклоре, включающая собирание, публикацию и изучение произведений народного творчества.

-

организационно-творч. структуры, деятельность к-рых направлена на изучение, освоение, сохранение и пропаганду фолькл. наследия песенного, муз., танц. и драматич. характера. Ф. к. делятся на аутентичн

-

процесс усвоения, воспроизведения и трансформации фольклора в условиях, отличающихся от тех, в которых развивается и бытует традиционный фольклор, а также широкий круг субститутов и модификаций,

-

наука о фольклоре, охватывает круг проблем от выявления, собирания и систематизации репертуара до иссл. групп, жанров и отд. произв. устного нар. творчества. Первый сб. ур. фольклора — коллекция посл

-

ансамбль, созданный его нынешним руководителем, специалистом по русским народно-песенным традициям Н.Н. Гиляровой (ныне профессор, декан теоретико-композиторского факультета Московской консерва

-

В 1981 г. при кафедре пения и методики музыкального воспитания музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного педагогического института (в настоящее время педагогический ун

Трактовка термина

Фольклор – это устное народное творчество, наделенное идейной глубиной, высокохудожественными качествами, к нему относят все поэтические, прозаические жанры, обычаи и традиции, сопровождаемые словесным художественным творчеством. Фольклорные жанры классифицируют по-разному, но в основном выделяют несколько жанровых групп:

- Трудовые песни – сформировались в процессе работы, например, посева, вспашки, сенокоса. Представляют собой разнообразные выкрики, сигналы, напевы, напутствия, песенки.

- Календарный фольклор – заговоры, приметы.

- Свадебный фольклор.

- Похоронные причитания, рекрутские причеты.

- Необрядовый фольклор – это малые фольклорные жанры, пословицы, побасенки, приметы и поговорки.

- Устная проза – предания, легенды, былички и бывальщины.

- Детский фольклор – пестушки, потешки, колыбельные.

- Песенный эпос (героический) – былины, стихи, песни (исторические, военные, духовные).

- Художественное творчество – волшебные, бытовые сказки и сказки о животных, баллады, романсы, частушки.

- Фольклорный театр – раек, вертеп, ряжения, представления с куклами.

Рассмотрим самые распространенные виды народного фольклора более детально.

Объяснение и примеры

Предшественником литературы был фольклор — устное народное творчество. В прошлом не существовало строгого разделения на виды искусства, и они реализовывались в народном творчестве, совмещавшем в себе и музыку, и театр, и литературу, и танец, и многие другие виды искусства.

Пример

Частушка совмещает в себе песню, припевку, прибаутку, дразнилку. Кроме того, она может исполняться в танце.

Фольклор зародился ещё в дописьменную эпоху, поэтому данный вид творчества по традиции передавался только в устной форме (из уст в уста). Ни одного автора фольклорных произведений мы назвать не можем: это коллективное творчество народа.

Процесс создания фольклора основывался на повторении уже известных произведений (сказок, песен, загадок, пословиц и др.). Повторяя фольклорные произведения, люди вносили в них изменения — упускали некоторые детали или придумывали новые. Поэтому фольклорные произведения дошли до нас во множестве вариантов. Однозначно говорить о правильности какого-то одного из существующих вариантов каждого фольклорного произведения было бы несправедливо: все они достойны внимания.

В фольклоре, как и в литературе, существует три рода произведений: эпические, лирические и драматические.

Особенности

Бова Королевич. Роспись на крышке сундука. Великий Устюг, XVII век.

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, — историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, способ выражения народного самосознания.

Существует подход, согласно которому единицами фольклора, как комплексной системы, являются не песни, мифы, танцы сами по себе, не отдельные «произведения» народного искусства, а целостные фольклорные акты, фольклорные действа (ритуалы, обряды в широком смысле слова). Например, любая песня рассматривается не как сама по себе «просто» песня, а в рамках своего предназначения — как к чему-то привязанная, с чем-то структурно и функционально связанная. Аналогично с танцем, музыкой, одеждой, народным театром.

Фольклор первобытного бесписьменного общества основывается на мифологии и религиозной системе, в нём особо важную роль имеют обрядовые формы. Древнейшие жанры письменности продолжают фольклорные традиции заклинаний, ритуальной поэзии (календарной и свадебной), мифа, исторических преданий; литература при этом сохраняет близкие к фольклорным стилевые средства: схожие системы повторов, параллелизмы, метафоры, словесную игру и т. д. Вместе с тем уже древнейшие надписи — таковы, что их функция не может быть адекватно осуществлена с помощью устного фольклорного слова (например, древнеегипетские «автобиографические» надписи вельмож и всякого рода заупокойные тексты). После появления письменности и литературы, в условиях зарождения государственности и развития более сложных религиозно-мифологических систем, фольклор продолжает функционировать, но такой традиционный, или «классический», фольклор развивается в нечто отличное от фольклора строго архаического.

Древнейший сюжетный фонд подвергается десакрализации, устная традиция испытывает многоплановое влияние книжной словесности: так, устное слово может воспроизводить нормы письменного языка (особенно характерно для торжественной ритмизованной речи), одновременно происходит фольклоризация и архаизация книжных источников. Помимо влияния литературы, сходный эффект может иметь влияние более развитого фольклора соседних народов (например, влияние русского фольклора на устные литературы некоторых других народов СССР).

Эволюция в подходе к фольклору привела к тому, что функционирование фольклора в обществе рассматривается не только с точки зрения литературоведения, но и с точек зрения антропологии и социологии.

Многие неофициальные, неканонические, жанры и виды фольклора не сразу попадают в поле зрения специалистов

Например, любовные девичьи рассказы, обратили на себя внимание собирателей лишь в 1980-е годы, тогда как бытование их имеет несравненно более долгую историю.

Взаимосвязи с другими музыкальными направлениями

Религиозная музыка

Сложен и мало изучен вопрос о взаимосвязях народной музыки с музыкой религиозного культа. Религиозные песни, распространяемые в ряде культур, после частичной переработки и переосмысления становились частью народной музыкальной традиции (например, рождественские коляды в Польше, английские Christmas-carols, немецкие Weihnachtslieder, французские Nokl и т. п.). Аналогичным образом народная музыка влияла на религиозную музыку, в частности, в григорианский хорал проникали элементы народной музыки через гимны, секвенции и тропы.

Академическая музыка

Влияние народной музыки на академическую музыку впервые проявилось в XVIII веке, когда люди из высших классов начинают интересоваться традициями, осознавая свою к ним непосредственную принадлежность. Такие композиторы, как Моцарт и Шуберт пишут народные танцы для оркестров и небольших групп инструментов. Народная музыка была использована многими композиторами периода романтизма, в том числе Малером.

Музыкальный фольклоризм

К музыкальному фольклоризму относят некоторых композиторов XX века, творчески мыслящих в системе музыкального языка той или иной народной музыки, использующих при этом инструменты и жанры серьёзной музыки. К истокам фольклоризма относят течение примитивизма (варваризма) и неопримитивизма (в России начала 1920-х гг.), для которых характерно антиромантическое понимание народного искусства и главенство «первобытной» эмоции, повторяющиеся чёткие ритмические формулы и небольшие мелодические попевки. Игорь Стравинский является одним из наиболее значительных композиторов XX века. К сочинениям его раннего фольклорного периода относятся балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» и прочие произведения. Венгерские композиторы Бела Барток и Золтан Кодай с 1905 по 1914 гг. проводили полевые исследования музыкального фольклора на территории Венгрии, Болгарии, Румынии, Турции, Алжира. «Фольклорные» сочинения Бартока были широко известны в Европе (одним из символов фольклоризма является пьеса «Варварское аллегро»), однако в дальнейшем всё большее усложнение и обновление его музыкального языка нередко вызывали яростные протесты консервативно настроенных музыкантов и публики. У Кодая наибольшей известностью пользуется «Венгерский псалом». Музыкальный фольклоризм в Европе становится устойчивой традицией, в 1920—1940-е гг. это направление развивают чех Богуслав Мартину, польские композиторы Кароль Шимановский и Витольд Лютославский, выдающийся румынский скрипач и композитор Джордже Энеску. В США становится популярным композитор Джордж Гершвин, автор национальной «фолк-оперы» «Порги и Бесс».

Композиторы второй половины XX века также обращались к народной музыке. Так, американский эксперименталист Лу Харрисон часто создавал свои сложные партитуры «по образцам» традиционной музыки оркестра гамелан. Итальянский новатор Джачинто Шельси находил вдохновение в музыке Востока.

Популярная музыка также подвержена влиянию народной музыки[источник не указан 633 дня].

Примечания

- Фольклористика — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑ Фольклористика. — Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. Под редакцией проф. Горкина А.П. — М.: Росмэн.

- . science-expert.ru.

- ↑ (недоступная ссылка). Web-энциклопедия «Археология и этнография Приобья». Дата обращения 28 декабря 2010.

- . Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2002..

- Иванова, Т. Г. История русской фольклористики XX века : 1900 — первая половина 1941 гг. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. — 799 с. — ISBN 978-5-86007-609-9.

- Козловский, С. В. . litru.ru.

- . science-expert.ru.