Строение

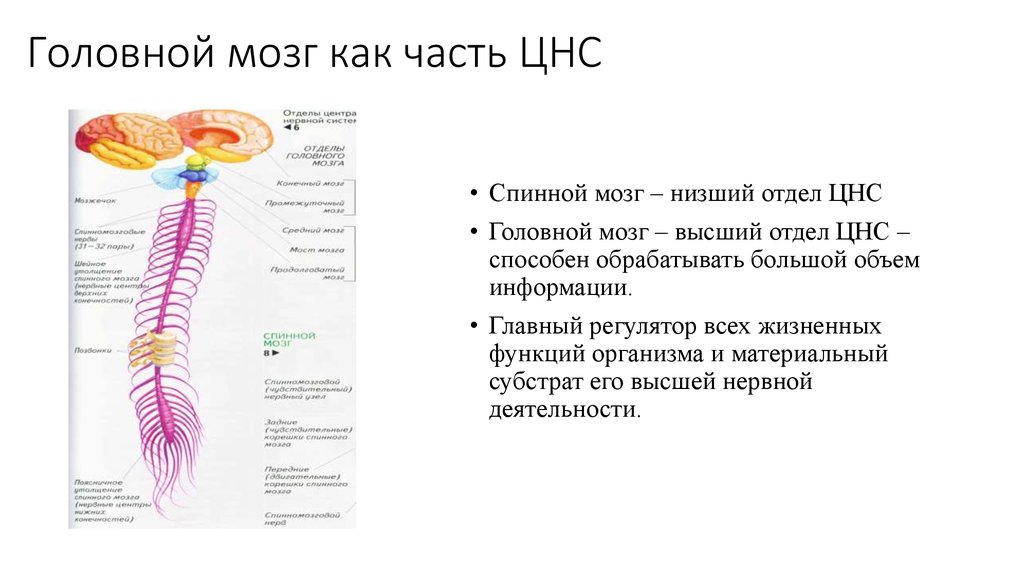

Изначально организму было достаточно элементарной информации и простых реакций – безусловных рефлексов – бессознательных нервных ответов, не требующих осмысления. Эти физиологические механизмы обеспечиваются спинным мозгом.

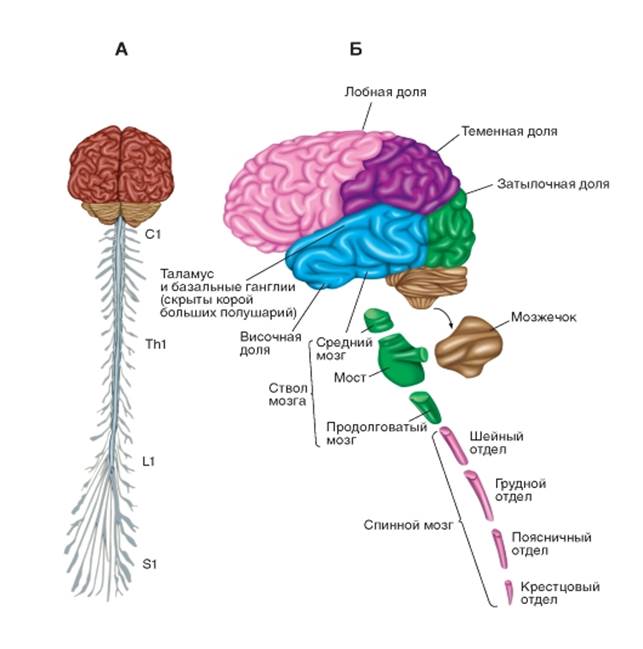

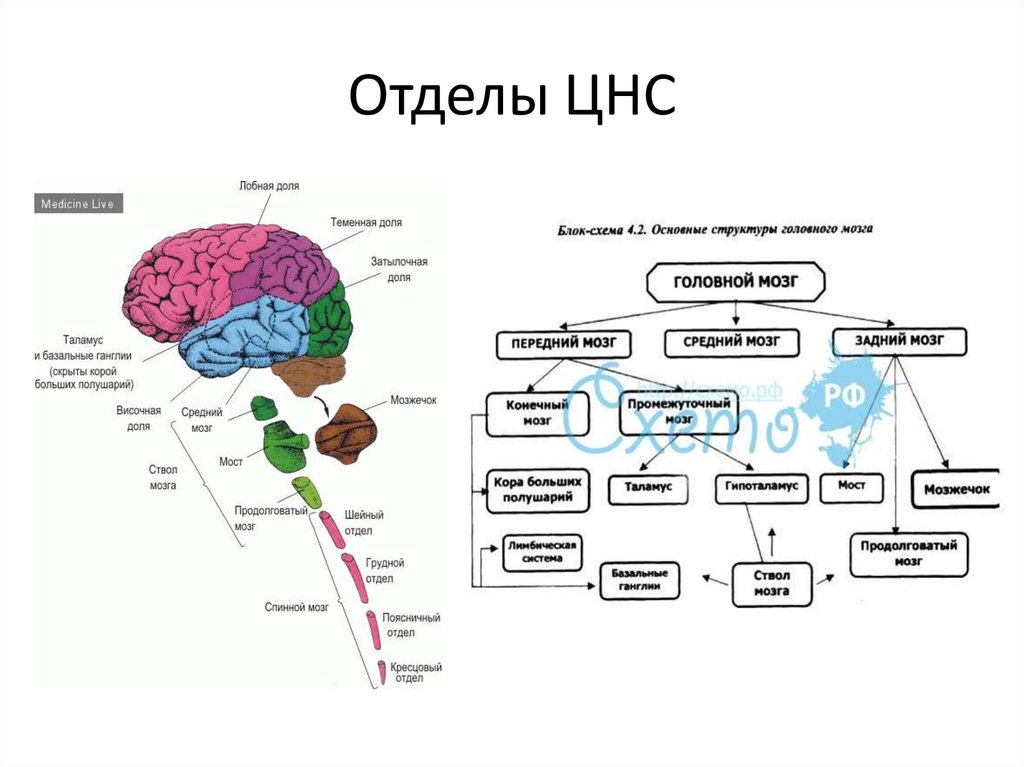

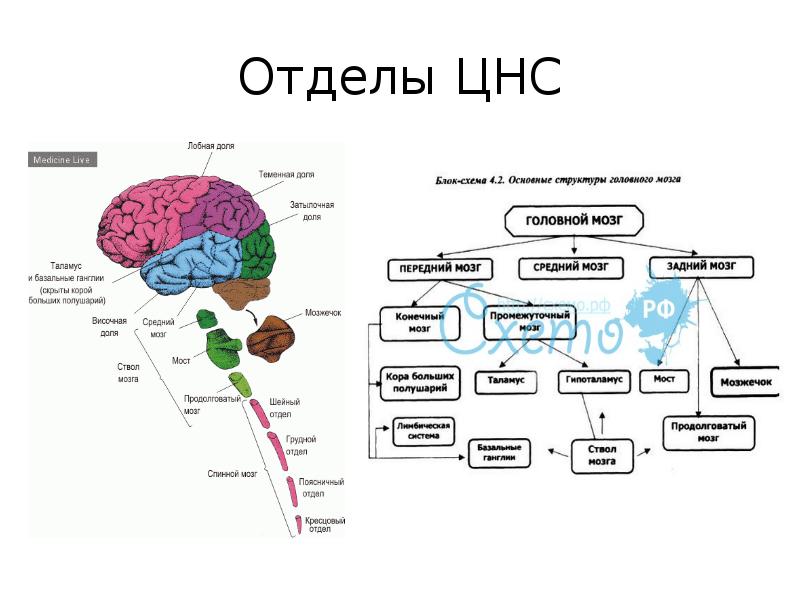

С течением эволюции строение и механика структур усложнялась: над спинным мозгом сформировался продолговатый мозг, над ним задний и средний мозг, затем промежуточный и кора полушарий – наивысшая по сложности известная биологическая структура на планете. Такое усложнение нервной системы позволило человеку воспринимать и обрабатывать информацию более сложного порядка: тонкие тактильные чувства, обертоны звука и оттенки цветов.

Наивысший отдел – кора – позволила человеку сформировать речь и дало ему способность к сложному взаимодействую между людьми. Благодаря коре у людей образовалась социальная структура, мораль, этика, знания, возможность получать и передавать опыт и, что отличает человека от других животных, самосознание.

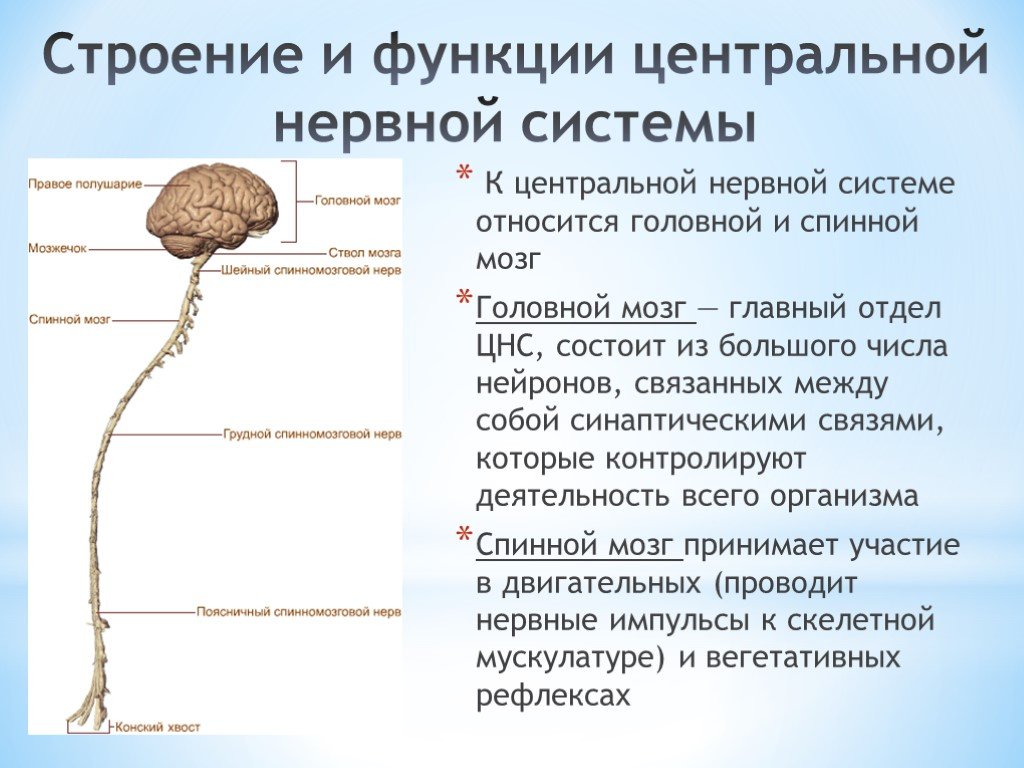

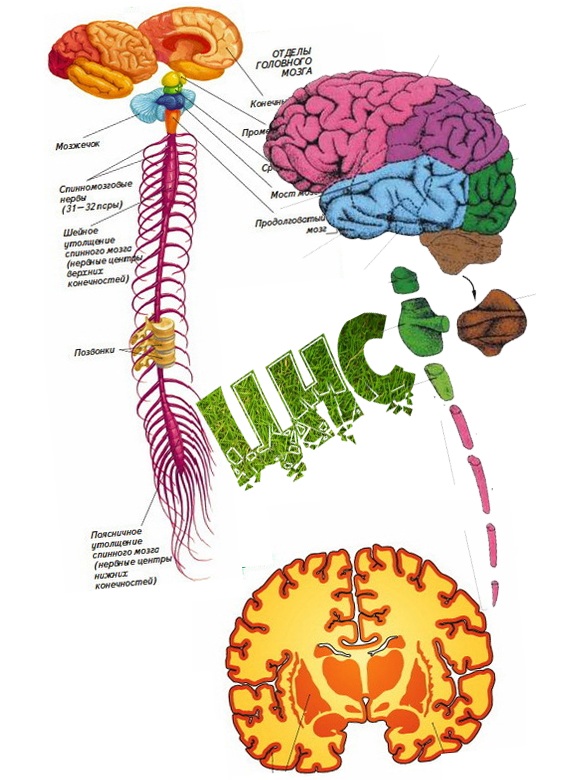

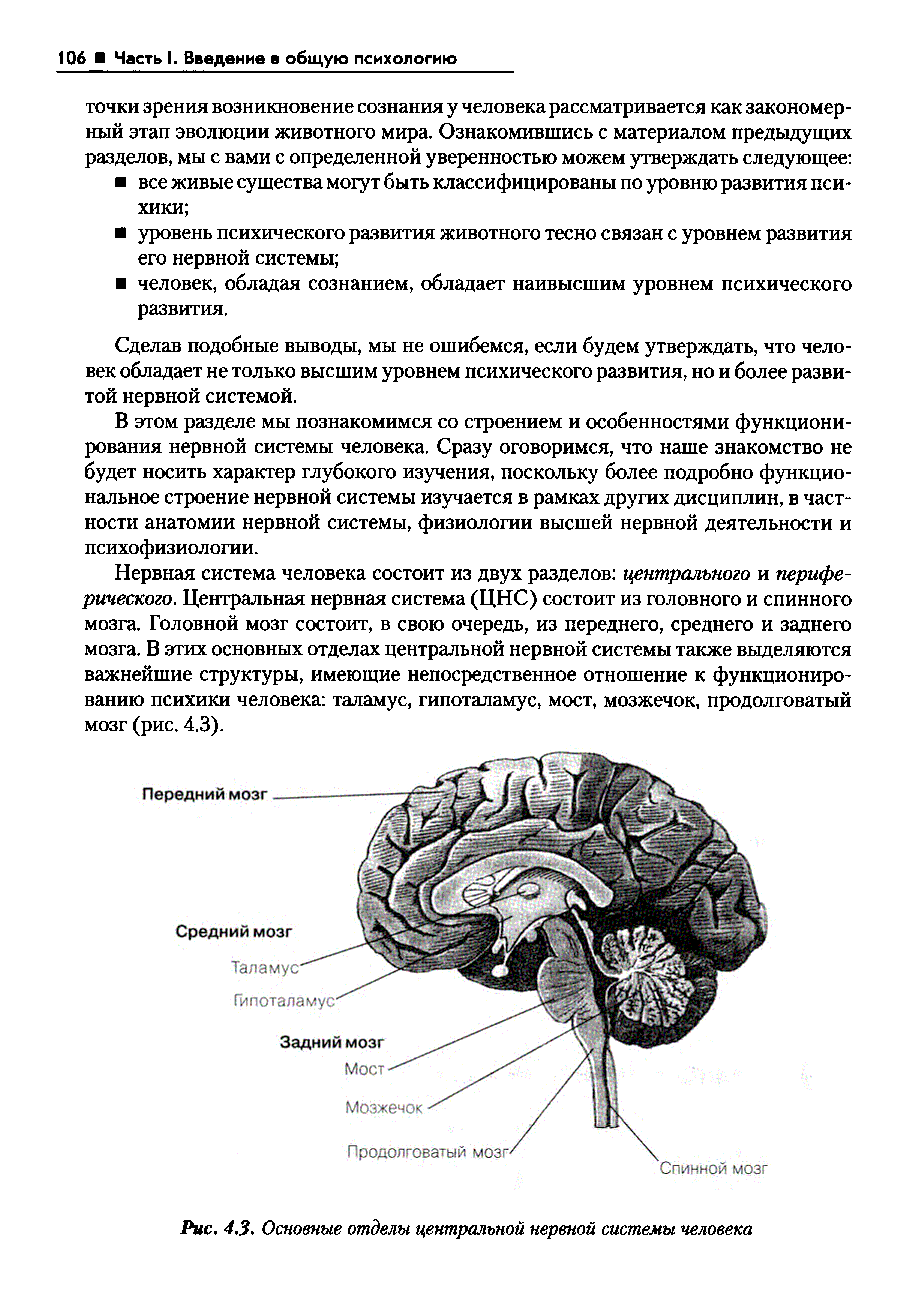

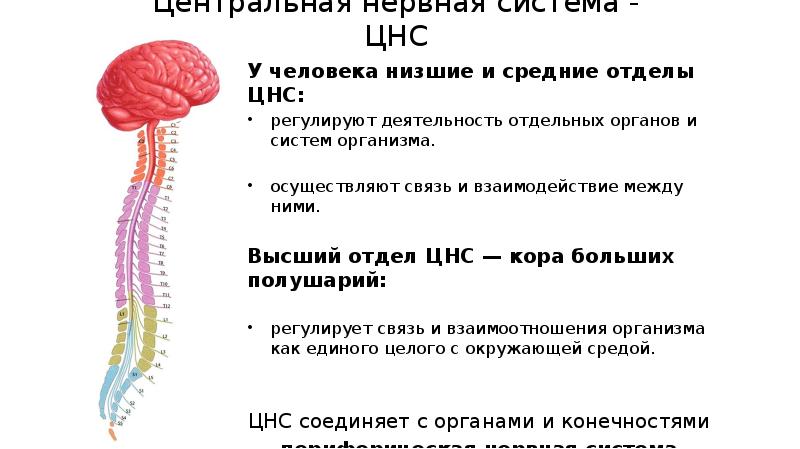

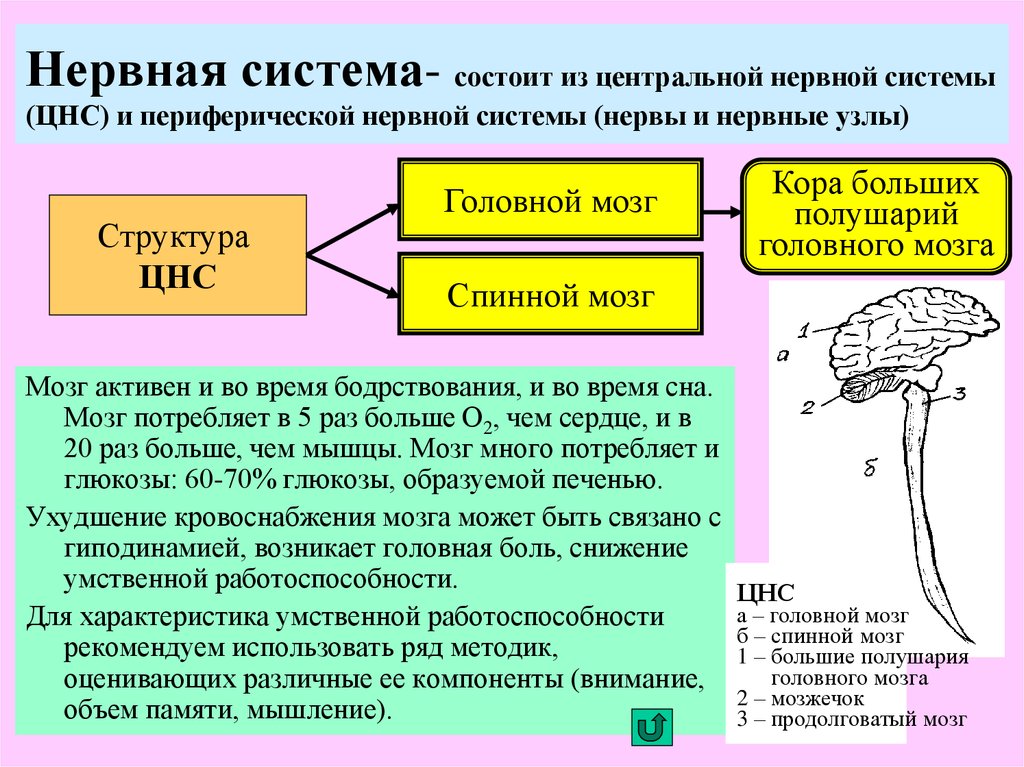

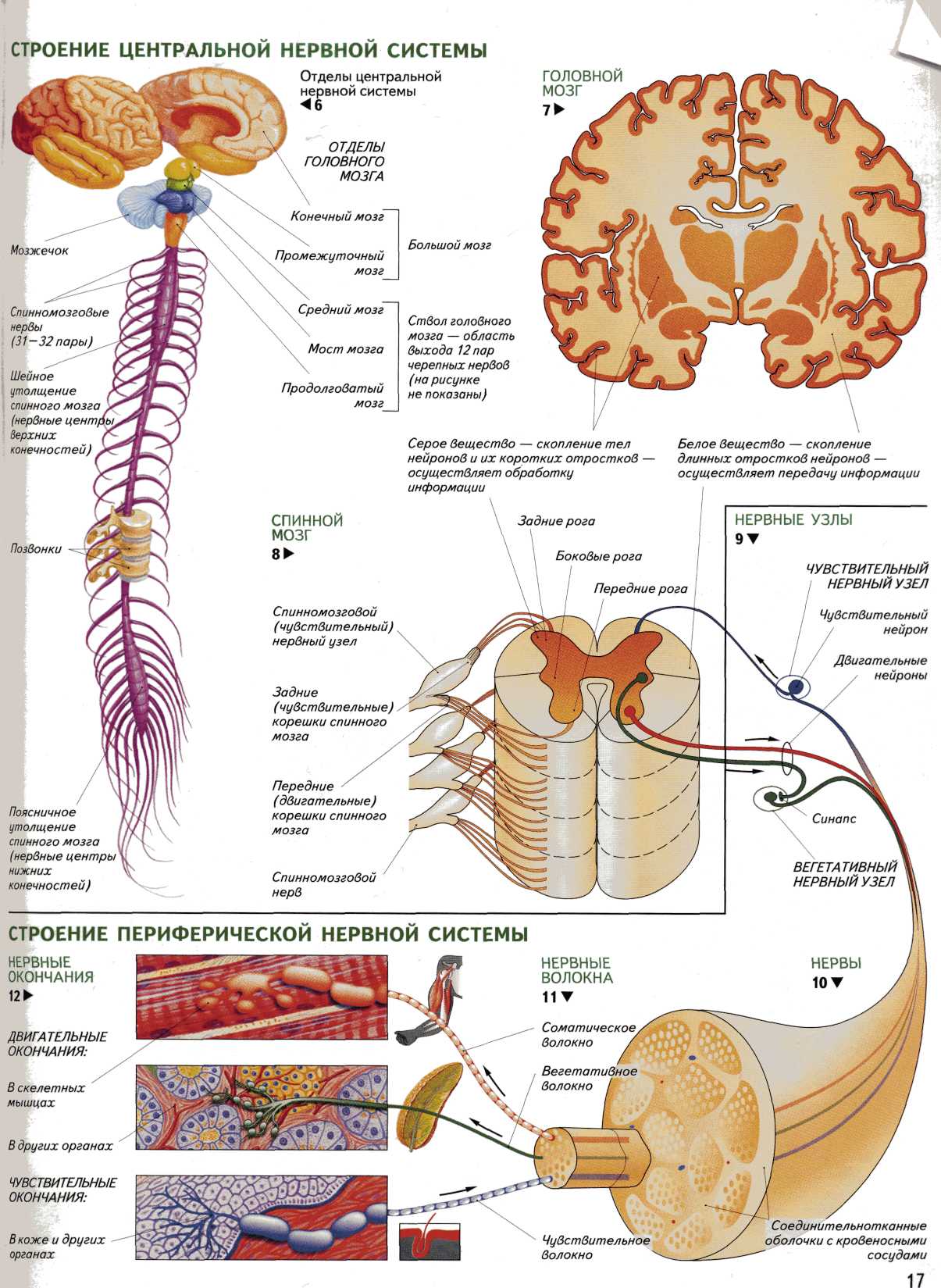

Центральная нервная система разделяется на спинной и головной мозг. Эти структуры сформировались эволюционным путем от низших простых, до высших и сложных структур.

Нервная система головного мозг состоит из нейронов, отростков и глии. Спинной и головной мозг находятся в постоянной непрерывной связи между собой с помощью проводящих путей – совокупности специфических структур, передающих информацию из одного отдела в другой. Пути можно представить в виде проводов, которые передают энергию из электрических станций в дома.

Головной мозг состоит из таких отделов (от низших к высшим структурам):

- Продолговатый мозг – продолжение спинного мозга.

- Задний мозг: мозжечок и Варолиев мост.

- Средний мозг: подкорковые центры слуха, зрения, транзиторные пути между спинным мозгом и корой.

- Промежуточный мозг: таламус, гипофиз, гипоталамус.

- Конечный мозг – кора полушарий. Выделяют такие зоны: лобную, теменную, затылочную и височную.

Продолговатый мозг – это переход спинного мозга к головному. Здесь располагаются ядра оливы, ретикулярная формация, ядра черепных нервов. Отсюда отходят нервы в количестве 4 ветвей. Также здесь находятся центры дыхания и кровообращения.

От структур мозжечка и моста выходят нервы головного мозга: тройничный, отводящий и лицевой нерв. Их волокна направляются к мимическим мышцам лица, ко рту, языку и внутреннему уху.

Основа среднего мозга – четверохолмие, на котором лежат центры зрения и слуха. Это смешанные структуры: они получают информацию и отдают импульсы обратно, то есть состоят из чувствительных и моторных центров. Условно средний мозг разделяется на три яруса: крыша, покрышка и ножки. Внутри него проходит водопровод мозга – соединяющий желудочки мозга канал.

Промежуточный мозг, или диэнцефалон, состоит преимущественно из регуляторов, поддерживающих постоянство внутренней среды: таламуса, гипоталамуса и нижней части гипофиза. Таламус соприкасается с четверохолмием и состоит из передних, боковых и задних ядер. Над ними «свисает» эпиталамус или шишковидное тело. Ниже таламуса располагается гипоталамус. Его основные структуры: зрительный перекрест (откуда идут зрительные нервы, передающие возбуждение в затылочную кору), серая бугристость и конечная пластинка. К промежуточному мозгу примыкает третий желудочек, представляющийся вертикальной щелью и омывающий кровью соседние структуры.

Кора занимает примерно 45% всего головного мозга. Внешне она имеет вид извилин и борозд, каждая из которых отвечает за отдельную функцию. Нервные волокна коры условно разделяются на три шара:

- Ассоциативный – отвечает за связь участков коры в границах одного полушария.

- Комиссуриальный – соединяет корковый слой полушарий.

- Проекционный – это «регулятор» информации: он отвечает за соединение разных отделов нервной системы между собой.

Структурно-функциональная единица коры – модуль. Это вертикальная колонка, состоящая из слоя ассоциативных и комиссуриальных волокон.

Существует топографическая карта полушарий, составленная немецким исследователем Бродманом. В своем труде ученый выделил 52 зоны, которые называются цитоархитектоническими полями Бродмана. На карте изображены все зоны коры, обозначенные номером. Каждая зона отвечает за определенную функцию. К примеру, поле 24 – это детектор ошибок, располагающийся в передней поясной коре мозга.

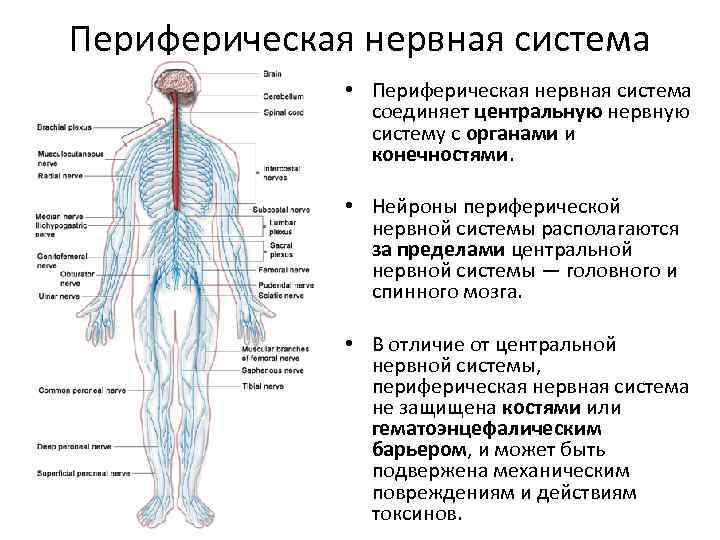

Периферическая часть – это черепно-мозговых волокон. 12 – вот сколько пар черепно-мозговых нервов отходит от ствола мозга.

Периферический отдел

Этот отдел представлен нервными клетками и волокнами, расположенными вне спинного и головного мозга. Эта часть висцеральной нервной системы сопровождает сосуды, оплетая их стенку, идет в составе периферических нервов и сплетений (относящихся к обычной нервной системе). Периферический отдел также имеет четкое подразделение на симпатическую и парасимпатическую часть. Периферический отдел обеспечивает передачу информации от центральных структур висцеральной нервной системы к иннервируемым органам, то есть осуществляет реализацию «задуманного» в центральной вегетативной нервной системе.

Симпатический отдел

Представлен симпатическим стволом, расположенным по обе стороны от позвоночника. Симпатический ствол – это два ряда (правый и левый) нервных узлов. Узлы имеют связь друг с другом в виде мостиков, перебрасывающихся между частями одной стороны и другой. То есть, ствол выглядит как цепочка из нервных комочков. В конце позвоночника два симпатических ствола соединяются в один непарный копчиковый узел. Всего различают 4 отдела симпатического ствола: шейный (3 узла), грудной (9-12 узлов), поясничный (2-7 узлов), крестцовый (4 узла и плюс один копчиковый).

В области симпатического ствола располагаются тела нейронов. К этим нейронам подходят волокна от нервных клеток боковых рогов симпатической части центрального отдела вегетативной нервной системы. Импульс может переключаться на нейронах симпатического ствола, а может проходить транзитом и переключаться на промежуточных узлах нервных клеток, расположенных или вдоль позвоночника или вдоль аорты. В дальнейшем волокна нервных клеток после переключения в узлах формируют плетения. В области шеи это сплетение вокруг сонных артерий, в грудной полости это сердечное и легочное сплетения, в брюшной – солнечное (чревное), верхнее брыжеечное, нижнее брыжеечное, брюшное аортальное, верхнее и нижнее подчревные. Эти крупные сплетения делятся на более мелкие, от которых вегетативные волокна движутся к иннервируемым органам.

Парасимпатический отдел

Представлен нервными узлами и волокнами. Особенность строения этого отдела заключается в том, что нервные узлы, в которых происходит переключение импульса, располагаются непосредственно возле органа или даже в его структурах. То есть волокна, идущие от «последних» нейронов парасимпатического отдела к иннервируемым структурам, очень короткие.

От центральных парасимпатических центров, расположенных в головном мозге, импульсы идут в составе черепно-мозговых нервов (соответственно глазодвигательного, лицевого и тройничного, языкоглоточного и блуждающего). Поскольку блуждающий нерв участвует в иннервации внутренних органов, то в его составе волокна достигают глотки, гортани, пищевода, желудка, трахеи, бронхов, сердца, печени, поджелудочной железы, кишечника. Выходит, что большинство внутренних органов получает парасимпатические импульсы из системы разветвлений всего лишь одного нерва: блуждающего.

От крестцовых отделов парасимпатической части центральной висцеральной нервной системы нервные волокна идут в составе тазовых внутренностных нервов, достигают органов малого таза (мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки, семенных пузырьков, предстательной железы, матки, влагалища, части кишечника). В стенках органов импульс переключается в нервных узлах, и короткие нервные веточки непосредственно контактируют с иннервируемой областью.

Метасимпатический отдел

Выделяется как некий отдельно существующий отдел вегетативной нервной системы. Выявляется преимущественно в стенках внутренних органов, обладающих способностью к сокращению (сердце, кишечник, мочеточник и другие). Состоит из микроузлов и волокон, образующих нервное сплетение в толще органа. Структуры метасимпатической вегетативной нервной системы могут реагировать как на симпатические, так и на парасимпатические влияния. Но, кроме того, доказана и их способность работать автономно. Считается, что перистальтическая волна в кишечнике – это результат функционирования метасимпатической вегетативной нервной системы, а симпатический и парасимпатический отделы лишь регулируют силу перистальтики.

Спинной мозг

Это один из двух органов ЦНС. Физиология его работы не отличается от таковой в головном мозге: при помощи сложных химических соединений (нейромедиаторов) и законов физики (в частности, электричества), информация от мелких ветвей нервов объединяется в крупные стволы и либо реализуется в виде рефлексов в соответствующем отделе спинного мозга, либо поступает в головной мозг для дальнейшей обработки.

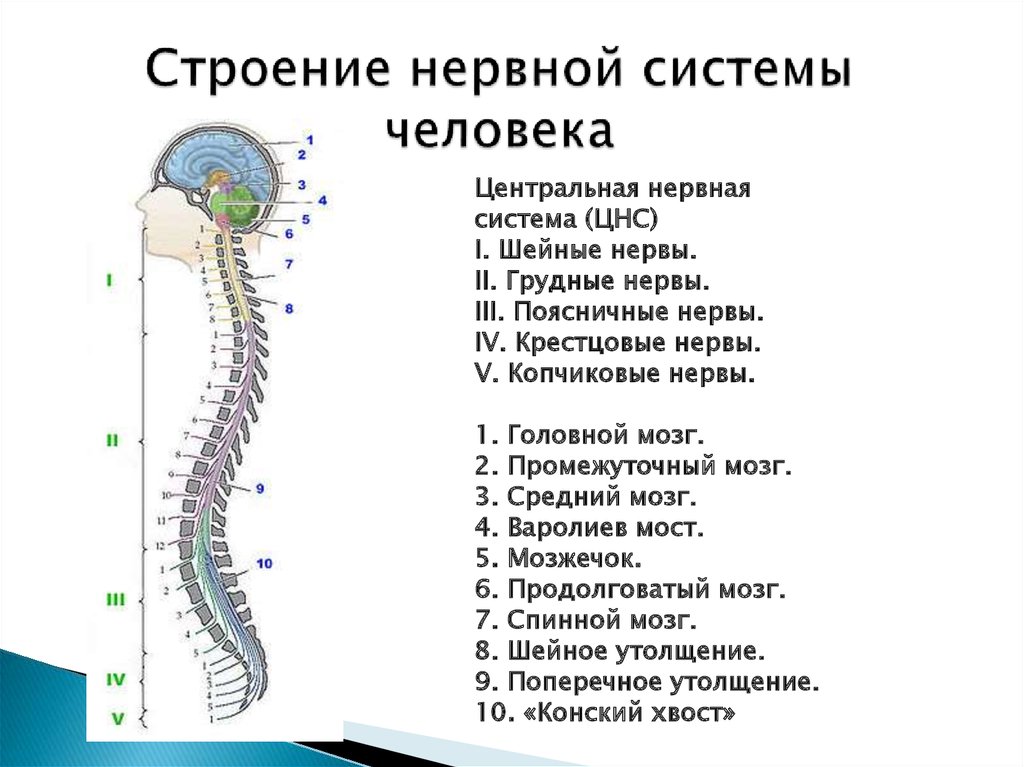

Спинной мозг находится в отверстии между дужками и телами позвонков. Он защищен, как и головной, тремя оболочками: твердой, арахноидальной и мягкой. Пространство между этим тканевыми листками заполнено жидкостью, которая питает нервную ткань, а также исполняет функцию амортизатора (приглушает колебания при движениях). Начинается спинной мозг от отверстия в затылочной кости, на границе с продолговатым мозгом, а заканчивается на уровне первого-второго поясничного позвонка. Дальше находятся только оболочки, ликвор и длинные нервные волокна («конский хвост»). Условно анатомы делят его на отделы и сегменты.

По бокам от каждого сегмента (соответствует высоте позвонка) отходят чувствительные и двигательные нервные волокна, называемые корешками. Это длинные отростки нейронов, тела которых находятся непосредственно в спинном мозге. Они являются коллектором информации от других участков тела.

Что такое соматическая нервная система?

В переводе с греческого «сома» означает «тело». Из этого следует, что соматическая нервная система является той структурой человеческого организма, которая контролирует все выполняемые телом действия. Работа соматической нервной системы подчинена воле человека. Обеспечивается это за счет наличия в составе нее афферентных (отвечающих за чувствительность) и эфферентных (двигательных) волокон. При этом сама система осуществляет обмен информацией между структурами организма и центральной нервной системой.

Нервные волокна данного отдела нервной системы присутствуют практически в каждом отделе организма. Соматическая нервная система контролирует деятельность мышечных волокон, обработку получаемой от периферических волокон сенсорной информации, которая воспринимается органами осязания, слуха, зрения.

Где находится соматическая нервная система?

Соматическая нервная система человека включает в себя два типа нейронов: сенсорные и моторные. Первые занимаются доставкой полученной информации от нервных окончаний к центральной нервной системе. Моторные же доставляют импульсы по всему телу, от центральных отделов, спинного и головного мозга – к мышечным тканям.

Тела нейронов соматической системы расположены в центральном отделе нервной системы. При этом их аксоны тянутся по всему телу, пока не достигают мышечных структур, органов чувств или кожных покровов. Кроме того, соматическая система содержит в себе и рефлекторные дуги, которые обеспечивают развитие неосознанных действий, рефлексов. С их помощью мышечные волокна сокращаются даже при отсутствии сигналов от головного мозга, так как нервные пути напрямую соединены со спинным мозгом.

Отделы соматической нервной системы

В соматической нервной системе различают два отдела:

- спинномозговые нервы;

- черепные нервы.

Первые относятся к периферическим нервным волокнам. Они ответственны за передачу полученной от органов чувств информации к спинному мозгу и моторных команд из спинного мозга. Черепные же нервы осуществляют доставку полученной информации к стволу головного мозга и параллельно в обратном направлении.

Данные нервные волокна иннервируют глаза, нос, язык, рот, уши, передавая информацию от органов слуха, вкуса и обоняния в головной мозг. Всего соматическая нервная система насчитывает 12 пар черепно-мозговых нервов, 31 пару спинномозговых нервов, которые за счет большого количества ответвлений образуют густую нервную сеть.

Симптомы

Как правило, поставить диагноз верно, может, только невропатолог, который определит, ППЦНС или органическое поражение нервной системы у малыша. Симптомы таких недугов во многом похожи, но имеются и свои отличия.

Легкая

- чрезмерная возбудимость;

- слабая мышечная реакции на внешние раздражители;

- косоглазие;

- тремор подбородка, конечностей;

- хаотичное движение глазными яблоками;

- нервные подергивания.

Средняя

- отсутствие эмоциональных проявлений;

- проблемы со стулом;

- бледность кожных покровов;

- паралич или парез конечностей;

- судорожные рефлексы;

- чрезмерная чувствительность на внешние раздражители;

- неконтролируемые движения глаз.

Тяжелая

- судорожные рефлексы;

- почечная недостаточность;

- нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

- сбои в дыхательной системе;

- частичная или полная потеря зрения.

Кроме того, в зависимости от того, когда ребенок появился на свет (раньше положенного срока или в срок), клиническая картина бывает разной.

Так, при появлении на свет раньше положенного срока у малыша могут наблюдаться судорожные рефлексы, проблемы с дыхательной системой, кроме того, наличие двигательных нарушений у таких детей считается серьезным звоночком для родителей.

В свою очередь, основные клинические синдромы резидуально — органического поражения следующие:

- чрезмерное переутомление, частая усталость;

- чрезмерная раздражительность;

- проявление агрессии;

- психическая неустойчивость;

- частая смена настроения;

- снижение интеллектуального уровня;

- душевные переживания;

- заторможенность;

- речевые расстройства в более взрослом возрасте;

- рассеянность, которая проявляется довольно часто.

Возможно, что пациент может страдать нарушениями личности, инфантилизмом, у больного могут проявляться симптомы, которые возникают при умственной отсталости. Опасность подобного нарушения заключается в том, что оно может привести к инвалидизации и даже смерти больного, при отсутствии должного лечения.

Легкая дисфункция головного мозга – это небольшое отклонение психического развития ребенка из-за ослабления ЦНС. Нарушение может произойти как в перинатальном периоде, так и после рождения. У новорожденного проявления незаметны, у грудничка может регистрироваться гиперактивность.

Лечение, как младенца, так и старшего ребенка, требует комплексного подхода. Облегчить симптомы можно путем установления правильного режима. Иногда рекомендуется фармакологическая терапия, но только после тщательной консультации с психиатром. Лекарства регулируют деятельность веществ в мозге, важных для поддержания внимания и концентрации.

Поражение ЦНС новорожденного проходит три периода развития:

- Острый, который происходит в первый месяц после рождения.

- Ранний – на 2-3 месяце жизни.

- Поздний – у доношенных детей на 4-12 месяце, у недоношенных – в возрасте 4-24 месяцев.

- Исход заболевания.

Для острого периода характерны общемозговые симптомы:

- снижение двигательной активности, нарушенный тонус мышц, слабость врожденных рефлексов;

- повышенная нервная возбудимость;

- вздрагивание младенца, дрожание подбородка;

- частый плач без причины, плохой сон.

В раннем периоде отмечается ярко выраженное очаговое повреждение ЦНС. Можно наблюдать такие признаки:

- нарушение двигательной активности, слабый мышечный тонус, парезы, паралич, спазмы;

- скопление жидкости в головном мозге, повышенное внутричерепное давление. Это заметно по выступающему родничку, увеличенной голове. Такие дети очень капризные, беспокойные, у них подрагивают глазные яблоки, и они часто срыгивают.

- кожа приобретает мраморный окрас, нарушается сердечный и дыхательный ритм, появляются расстройства пищеварения.

Исход заболевания у каждого протекает по-разному. Некоторые дети имеют психоневрологические проблемы, а другие полностью выздоравливают.

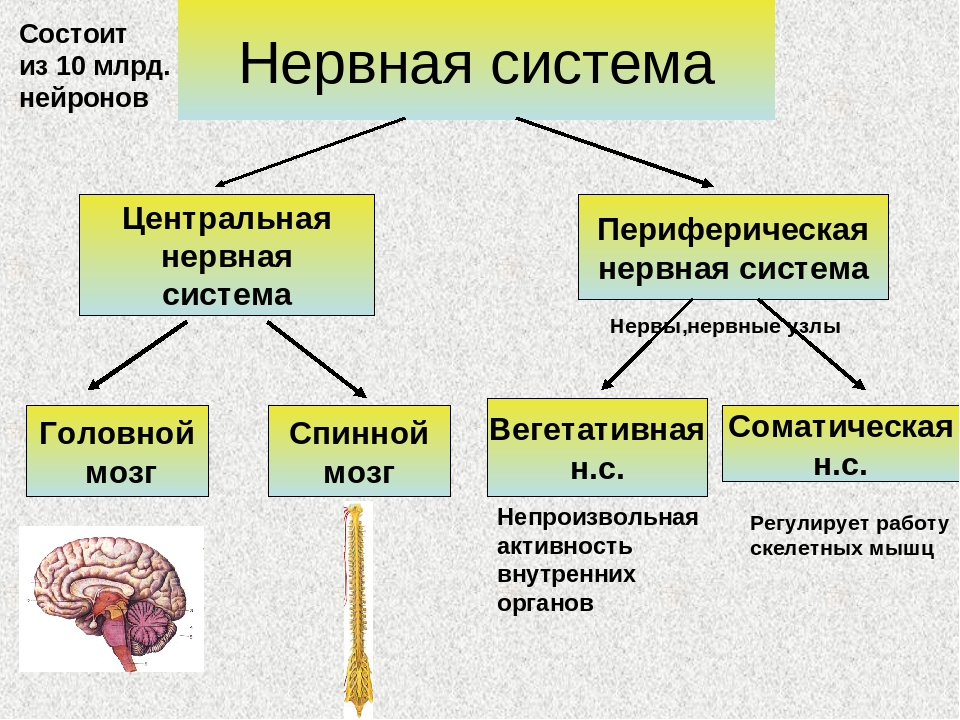

Вегетативная ( автономная ) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

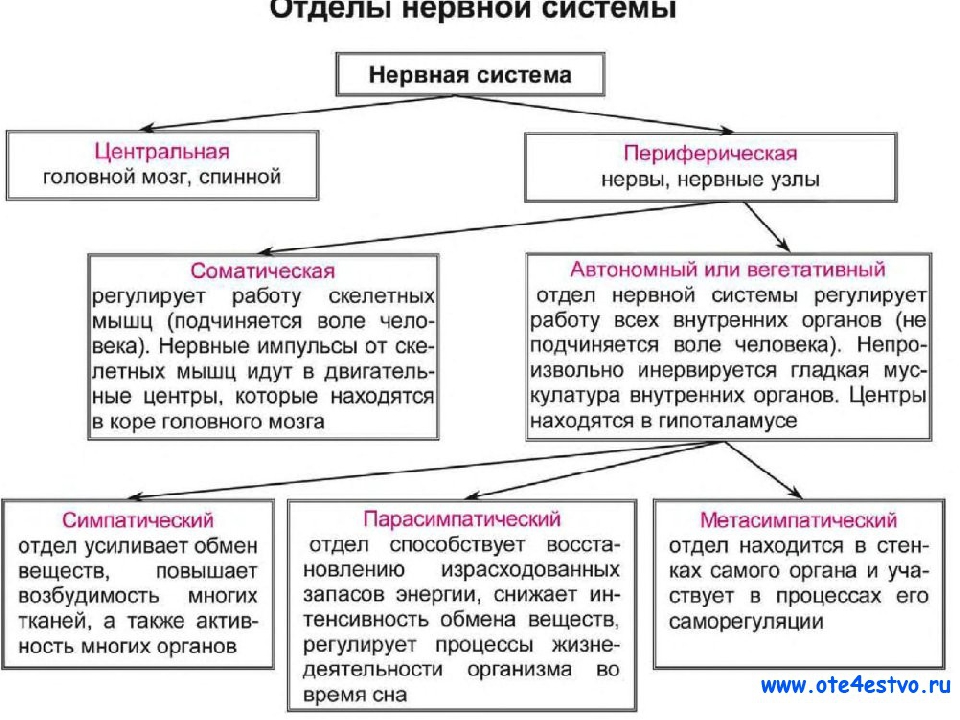

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг. Поэтому предложенный PNA термин «автономная нервная система» не- является точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного термина «вегетативная нервная система». Деление вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов нервной системы.

Что такое ЦНС?

По мере эволюционирования регуляция и координация всех жизненно важных процессов организма начала происходить на совершенно новом уровне. Усовершенствованные механизмы стали обеспечивать очень быструю ответную реакцию на любые изменения во внешней среде. Кроме того, они начали запоминать воздействия на организм, происходившие в прошлом, и при необходимости извлекать эту информацию. Подобные механизмы и образовали нервную систему, которая появилась у человека и позвоночных животных. Она разделяется на центральную и периферическую.

Итак, что такое ЦНС? Это основной отдел, который не только объединяет, но и координирует работу всех органов и систем, а также обеспечивает непрерывное взаимодействие с внешней средой и поддерживает нормальную психическую деятельность.

Функции

Важно знать, что ЦНС – такая система, которая одновременно способна выполнять множество задач. За счет этого и обеспечивается непрерывное поддержание работы всего организма и его взаимодействие с окружающим миром

Основными функциями ЦНС являются:

- Интегративная. Она заключается в сохранении взаимосвязи между каждой клеткой. Благодаря этому организм является единым целым, и все системы функционируют согласованно.

- Координирующая. Заключается в поддержании внутренней среды и своевременной адаптации к изменившимся внешним условиям.

- Регулирующая. Для того чтобы обеспечить выполнение какой-либо деятельности, центральная нервная система участвует в процессах изменения работы органов.

- Трофическая. ЦНС также регулирует интенсивность клеточного питания и обменных процессов. За счет этого обеспечивается нормальное формирование ответных реакций на изменения, которые происходят не только во внешней, но и во внутренней среде.

- Приспособительная. Посредством сенсорных систем к ЦНС поступает информация из окружающей среды. Ее задача – проанализировать полученные данные и организовать перестройку в работе органов так, чтобы жизнедеятельность организма приспособилась к изменившимся условиям.

- Формирование поведения. Оно происходит под влиянием доминирующей потребности.

Таким образом, функции ЦНС направлены на обеспечение согласованной работы всех органов и систем, а также на то, чтобы адекватно изменить ее в новых условиях внешней среды.

Клетки головного и спинного мозга

Головной и спинной мозг состоят из клеток, чьи названия и характеристики определяются их функциями. Клетки, характерные только для нервной системы, – это нейроныи нейроглия.

Нейроны – это «рабочие лошадки» нервной системы. Они посылают и принимают сигналы от головного мозга и к нему через сеть взаимосвязей, столь многочисленных и сложных, что их совершенно невозможно подсчитать или составить их полную схему. В лучшем случае можно приблизительно сказать, что в мозгу находятся сотни миллиардов нейронов и во много раз больше связей между ними.

К опухолям головного мозга, возникающим из нейронов или их предшественников, относятся эмбриональные опухоли (ранее их называли примитивные нейроэктодермальные опухоли — ПНЭО), такие как медуллобластомы и пинеобластомы.

Мозговые клетки второго типа носят название нейроглии. В буквальном смысле это слово означает «клей, скрепляющий нервы» – таким образом, уже из самого названия видна вспомогательная роль этих клеток. Другая часть нейроглии содействует работе нейронов, окружая их, питая и удаляя продукты их распада. Нейроглиальных клеток в головном мозге гораздо больше, чем нейронов, и более половины опухолей головного мозга развивается именно из нейроглии.

Опухоли, возникающие из нейроглиальных (глиальных) клеток, в общем случае называют глиомами. Однако в зависимости от конкретного типа глиальных клеток, вовлеченных в опухоль, она может иметь то или иное специфическое название. Самые распространeнные глиальные опухоли у детей – мозжечковые и полушарные астроцитомы, глиомы ствола мозга, глиомы зрительныйх путей, эпендимомы и ганглиоглиомы. Виды опухолей подробнее описаны в этой статье.

Строение центральной нервной системы

Если говорить в целом, то все не так-то и сложно. Центральная нервная система образована парой основных отделов:

- Спинной мозг – «древнейшая» из составляющих нервной системы.

- Головной мозг.

Углубленное же изучение вопроса показывает, что кроме основных, есть так называемые подотделы. В результате получается, что центральная нервная система еще состоит из:

- разных отделов и долей мозга

- ретикулярной системы (формации, состоящей из нервных клеток);

- вегетативной нервной системы (отвечающей за работу внутренних органов).

Структуры центральной нервной системы человека

Главные функциональные и структурные элементы ЦНС – нейроны. Данные частички принимают сигналы в одной части нервной системы и передают их в другую. Состоят эти структуры центральной нервной системы из:

- тела (которое называется сома);

- отростков-дендритов;

- аксона.

Отростки сильно разветвляются, благодаря чему образуются связи с соседними клетками. За счет этой «системы» и осуществляется передача информации. В аксонах есть специальные мембраны, которые реагируют на разные возбудители. Благодаря же большому количеству кальциевых канальчиков активизируется процесс выделения медиаторов, и сигналы скорее «разлетаются» по организму.

Органы центральной нервной системы

Основные органы ЦНС – мозг – головной и спинной. Последний ответственен за получение и передачу информации. Сигналы идут от нервных окончаний к головному мозгу и назад

То есть, этот орган – промежуточное звено в очень важном процессе, и без него организм не смог бы функционировать нормально. Головной мозг – самая важная часть центральной нервной системы

Он обрабатывает всю информацию и помогает правильно реагировать на разные сигналы. Состоит орган из пары полушарий, которые ответственны за такие процессы:

- движение;

- зрение;

- речь;

- обоняние;

- осязание;

- вкус;

- слух;

- эмоции;

- мышление;

- поведение.

Оба полушария, которые также относятся к центральной нервной системе, делятся на отделы: лобный, височный, затылочный, теменной. Каждый из них выполняет конкретные, закрепленные за ним функции: лобная доля – за поведение и мышление, а на височные, например, ложится управление слухом и обонянием. От полушарий к спинному мозгу ведет ствол. Если говорить грубо, то это своеобразный длинный шнур толщиной приблизительно в палец. Он скрыт в позвонках6 которые защищают его от всевозможных деформаций и повреждений.

Ядра центральной нервной системы

Эти образования, которые еще называются ядрами ретикулярной формации ответственны за выделение нейромедиаторов. Главная задача данных отделов центральной нервной системы – активизировать кору мозга и фильтровать всю поступающую в орган информацию

Кроме того, ядра помогают «систематизировать» данные и разделять их по важности и неотложности

Клетки центральной нервной системы

Все органы центральной управляющей нервной системы – головной и спинной мозги – состоят из нейронов и нейроглий. Это главные «деятели» ЦНС. Они работают с рецепторами центральной нервной системы и передают получаемую от них информацию в головной мозг по сложной сети связей. Сколько точно подобных клеток в организме, нельзя сказать. Известно только, что количество их в мозгу исчисляется сотнями миллиардов. Связей же между ними и того больше.

Торможение в центральной нервной системе

Мы уже знакомы с тормозящим явлением периферических нервов на деятельность отдельных органов. В разделе «Кровообращение» мы неоднократно встречались с тормозящим действием блуждающего нерва, под влиянием которого деятельность сердца замедляется или даже совсем прекращается. Тормозящее влияние различных нервов мы наблюдали при изучении деятельности как органов пищеварения, так и других органов.

До середины прошлого века физиологам был известен только факт торможения работы органов под влиянием периферических нервов.

Впервые в 1862 г. И. М. Сеченов открыл явление центрального торможения. До него существовала точка зрения, что в центральной нервной системе имеет место только процесс возбуждения.

Опыты, в которых И. М. Сеченов открыл явление торможения в центральной нервной системе, были поставлены на лягушке. Для этой цели у лягушки вскрывали головной мозг и производили его поперечную перерезку по верхней границе зрительных бугров. Всю переднюю часть головного мозга удаляли. У приготовленной таким образом лягушки определяли время сгибательного рефлекса. После установления продолжительности времени рефлекса на зрительные бугры накладывали кристаллик поваренной соли. В результате нанесенного химического раздражения происходило торможение сгибательного рефлекса, и время рефлекса резко удлинялось. Схема опыта И. М. Сеченова видна на рис. Этим выдающимся открытием основоположник русской физиологии установил, что в центральной нервной системе одновременно с явлением возбуждения имеет место явление торможения.

Кроме того, было также доказано, что спинномозговые рефлексы находятся под влиянием высших отделов центральной нервной системы и под влиянием этих отделов рефлекторная деятельность спинного мозга может измениться.

Открытие И. М. Сеченова послужило началом целой серии опытов. Эти опыты показали, что торможение может наступить не только в результате непосредственного воздействия на нервные центры, как это было в опыте И. М. Сеченова, но и при одновременном раздражении двух или нескольких групп рецепторов. Если одновременно раздражаются две или несколько групп рецепторов, то в центральную нервную систему поступают возбуждения с разных участков тела, подвергающихся раздражению. Между возбуждениями, поступившими по разным нервам, происходит,борьба, причем более сильное угнетает слабое. В результате наступает торможение рефлекса, который должен был возникнуть на слабое возбуждение.

В итоге всех проведенных исследований было установлено, во-первых, что если к центру рефлекса с различных участков кожи или с разных отделов нервной системы одновременно поступают волны возбуждения, то рефлекс может быть заторможен; во-вторых, торможение является процессом, который, как и возбуждение, может возникнуть в центральной нервной системе при любом рефлекторном акте.

Рассмотрим несколько примеров торможения рефлексов. Если лапку спинальной лягушки опустить в раствор серной кислоты и одновременно пинцетом зажать вторую лапку, то лягушка намного позже выдернет лапку из кислоты, чем до зажатия второй лапки. Произойдет торможение сгибательного рефлекса. При сильных болях, чтобы не совершать защитных движений, часто стискивают зубы, прикусывают язык, чтобы не смеяться при щекотании, и т. п.

Торможение многих рефлексов может наступить под влиянием головного мозга. Так, например, можно задержать мочеиспускание, моргание и другие рефлексы, в которых принимают участие произвольные мышцы. Возбуждение и торможение— тесно связанные друг с другом процессы,

Открытое И. М. Сеченовым торможение в центральной нервной системе в дальнейшем дало возможность изучить такое сложное явление в организме, как координацию движений.

Статья на тему Основные свойства центральной нервной системы

Структурная единица

Основным элементом нервной ткани является нейрон. Он обладает следующими особенностями:

- высокой степенью возбудимости;

- способностью проводить импульсы.

За счет этих свойств выполняется основная функция нейрона – обработка поступившего от рецепторов сигнала и его передача к соответствующим органам для осуществления какого-либо действия. В организме человека имеется примерно 100 млрд нейронов. Каждый из них состоит из:

- ядра;

- тела (перикариона);

- отростков.

Последние, в свою очередь, могут быть либо аксонами, либо дендритами. Их различают по длине, контуру и выполняемым функциям. Дендриты – ветвистые и короткие отростки. Аксоны же являются основой нервных волокон. У них более ровный контур и они длиннее. Кроме того, дендриты доставляют импульсы к нервной клетке, аксоны – от нее.

Все части нейрона непрерывно взаимодействуют между собой. При сбое в работе какой-либо из них происходят изменения в остальных.

Существует множество классификаций подобных структурных единиц

Важно знать, что клетки, аксоны которых находятся за пределами ЦНС, являются эфферентными. Что это значит? Если же один из отростков формирует окончание на периферии, а другой образует синапс (контакт с другим нейроном) в центральной нервной системе, такие структурные единицы считаются афферентными