В словаре Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализня

1. чини́ть,чиню́,чи́ним,чи́нишь,чи́ните,чи́нит,чи́нят,чиня́,чини́л,чини́ла,чини́ло,чини́ли,чини́,чини́те,чи́нящий,чи́нящая,чи́нящее,чи́нящие,чи́нящего,чи́нящей,чи́нящего,чи́нящих,чи́нящему,чи́нящей,чи́нящему,чи́нящим,чи́нящий,чи́нящую,чи́нящее,чи́нящие,чи́нящего,чи́нящую,чи́нящее,чи́нящих,чи́нящим,чи́нящей,чи́нящею,чи́нящим,чи́нящими,чи́нящем,чи́нящей,чи́нящем,чи́нящих,чини́вший,чини́вшая,чини́вшее,чини́вшие,чини́вшего,чини́вшей,чини́вшего,чини́вших,чини́вшему,чини́вшей,чини́вшему,чини́вшим,чини́вший,чини́вшую,чини́вшее,чини́вшие,чини́вшего,чини́вшую,чини́вшее,чини́вших,чини́вшим,чини́вшей,чини́вшею,чини́вшим,чини́вшими,чини́вшем,чини́вшей,чини́вшем,чини́вших,чиню́сь,чи́нимся,чи́нишься,чи́нитесь,чи́нится,чи́нятся,чини́лся,чини́лась,чини́лось,чини́лись,чини́сь,чини́тесь,чини́мый,чини́мая,чи́нящаяся,чини́мое,чи́нящееся,чини́мые,чи́нящиеся,чини́мого,чи́нящегося,чини́мой,чи́нящейся,чини́мого,чи́нящегося,чини́мых,чи́нящихся,чини́мому,чи́нящемуся,чини́мой,чи́нящейся,чини́мому,чи́нящемуся,чини́мым,чи́нящимся,чини́мый,чи́нящийся,чини́мую,чи́нящуюся,чини́мое,чи́нящееся,чини́мые,чи́нящиеся,чини́мого,чи́нящегося,чини́мую,чи́нящуюся,чини́мое,чи́нящееся,чини́мых,чи́нящихся,чини́мым,чи́нящимся,чини́мой,чини́мою,чи́нящейся,чи́нящеюся,чини́мым,чи́нящимся,чини́мыми,чи́нящимися,чини́мом,чи́нящемся,чини́мой,чи́нящейся,чини́мом,чи́нящемся,чини́мых,чи́нящихся,чиним,чинима,чинимо,чинимы,чи́ненный,чи́ненная,чи́ненное,чи́ненные,чи́ненного,чи́ненной,чи́ненного,чи́ненных,чи́ненному,чи́ненной,чи́ненному,чи́ненным,чи́ненный,чи́ненную,чи́ненное,чи́ненные,чи́ненного,чи́ненную,чи́ненное,чи́ненных,чи́ненным,чи́ненной,чи́ненною,чи́ненным,чи́ненными,чи́ненном,чи́ненной,чи́ненном,чи́ненных,чи́нен,чи́нена,чи́нено,чи́нены2. чини́ть,чиню́,чини́м,чини́шь,чини́те,чини́т,чиня́т,чиня́,чини́л,чини́ла,чини́ло,чини́ли,чини́,чини́те,чиня́щий,чиня́щая,чиня́щее,чиня́щие,чиня́щего,чиня́щей,чиня́щего,чиня́щих,чиня́щему,чиня́щей,чиня́щему,чиня́щим,чиня́щий,чиня́щую,чиня́щее,чиня́щие,чиня́щего,чиня́щую,чиня́щее,чиня́щих,чиня́щим,чиня́щей,чиня́щею,чиня́щим,чиня́щими,чиня́щем,чиня́щей,чиня́щем,чиня́щих,чини́вший,чини́вшая,чини́вшее,чини́вшие,чини́вшего,чини́вшей,чини́вшего,чини́вших,чини́вшему,чини́вшей,чини́вшему,чини́вшим,чини́вший,чини́вшую,чини́вшее,чини́вшие,чини́вшего,чини́вшую,чини́вшее,чини́вших,чини́вшим,чини́вшей,чини́вшею,чини́вшим,чини́вшими,чини́вшем,чини́вшей,чини́вшем,чини́вших,чиню́сь,чини́мся,чини́шься,чини́тесь,чини́тся,чиня́тся,чини́лся,чини́лась,чини́лось,чини́лись,чини́сь,чини́тесь,чини́мый,чини́мая,чиня́щаяся,чини́мое,чиня́щееся,чини́мые,чиня́щиеся,чини́мого,чиня́щегося,чини́мой,чиня́щейся,чини́мого,чиня́щегося,чини́мых,чиня́щихся,чини́мому,чиня́щемуся,чини́мой,чиня́щейся,чини́мому,чиня́щемуся,чини́мым,чиня́щимся,чини́мый,чиня́щийся,чини́мую,чиня́щуюся,чини́мое,чиня́щееся,чини́мые,чиня́щиеся,чини́мого,чиня́щегося,чини́мую,чиня́щуюся,чини́мое,чиня́щееся,чини́мых,чиня́щихся,чини́мым,чиня́щимся,чини́мой,чини́мою,чиня́щейся,чиня́щеюся,чини́мым,чиня́щимся,чини́мыми,чиня́щимися,чини́мом,чиня́щемся,чини́мой,чиня́щейся,чини́мом,чиня́щемся,чини́мых,чиня́щихся,чиним,чинима,чинимо,чинимы,чинённый,чинённая,чинённое,чинённые,чинённого,чинённой,чинённого,чинённых,чинённому,чинённой,чинённому,чинённым,чинённый,чинённую,чинённое,чинённые,чинённого,чинённую,чинённое,чинённых,чинённым,чинённой,чинённою,чинённым,чинёнными,чинённом,чинённой,чинённом,чинённых,чинён,чинена́,чинено́,чинены́

История

Чины как достоинство должностного положения, полученное человеком не за древность своего рода, а за его личные заслуги перед государством, появились в России при Алексее Михайловиче с созданием им стрелецкого войска и позднее войск нового строя. Но воинские чины (должности-звания) сохранялись только во время службы в стрелецком войске и войске нового строя. В других войсках до образования полков нового строя воинские должности — звания совпадали с должностями — званиями государевой (гражданской) службы (думный дьяк, дьяк, стольник и так далее). Хотя до начала XVIII века в России существовали думные чины.

Производство в чины в петровской армии происходило в порядке строгой постепенности. Каждая новая вакансия замещалась по выбору офицеров полка (корабля); в чин до капитана утверждал командир «генеральства», то есть корпуса — генерал-аншеф, а до полковника — генерал-фельдмаршал. Патенты на все чины до 1724 года выдавались за подписью самого государя. Производство в полковничьи и генеральские чины зависело от государя. Чтобы родовые связи, покровительство, приязнь и дружба не проводили в среду офицерства людей, не знакомых с военным делом, Пётр указом 1714 года постановил: «Так как многие производят сродников своих и друзей в офицеры из молодых, которые с фундамента солдатского дела не знают, ибо не служили в низких чинах, а некоторые служили только для вида по нескольку недель или месяцев, поэтому таким требуется ведомость, сколько таких чинов есть с 1709 года, а впредь сказать указ, чтоб и дворянских пород и иных со стороны отнюдь не писать, которые не служили солдатами в гвардии». Списки производимых в чины лиц Пётр часто просматривал сам. Царь следил, чтобы дворяне, поступившие солдатами в гвардейские полки, проходили в них известное военное образование, «приличное офицерству». В 1716 году был издан Воинский устав, строго определявший права и обязанности военных чинов их службу.

В 1717 году Пётр разжаловал подполковника Мякишева «в Преображенский полк в бомбардирскую роту в солдаты для того, что он тот чин достал происком, а не службой».

Смысл и синонимы

Выражение «чин чинарем» является видоизменением другого устоявшегося словосочетания. Оно так же, как и изучаемое, лингвистами рассматривается в качестве разговорного. Это «чин чином». В последнем слово «чин» употребляется именно в описанном выше устаревшем смысле. То есть в смысле действий, совершаемых в том порядке, который является устоявшимся, утвержденным, который должно использовать.

Чтобы окончательно усвоить смысл словосочетания «чин чинарем», стоит рассмотреть относящиеся к нему синонимы, каковыми являются:

- как подобает;

- как у всех;

- должным образом;

- честь по чести;

- как следует;

- как положено;

- чин по чину;

- по всей форме;

- как у людей;

- правильно;

- своим чередом;

- согласно инструкции;

- как нужно;

- как должно;

- как у других;

- как надо;

- как полагается;

- по-человечески;

- по совести;

- по-людски;

- по-божески;

- согласно образцу;

- соответствующим образом;

- по регламенту;

- по всем канонам;

- по-написанному;

- по ранжиру;

- по уму;

- по образу и подобию;

- сообразно;

- в точности;

- по всем правилам науки;

- безукоризненно;

- безупречно;

- не подкопаешься;

- классически;

- грамотно;

- чисто;

- не к чему придраться;

- со всеми онерами;

- вполне корректно;

- законным образом.

Наименования чинов

Основная статья: Табель о рангах

В Русском царстве и Российской империи существовало более 300 наименований чинов. Количество нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок чинопроизводства, исчислялось тысячами.

Чины у казаков

У казаков первый военный чин армейского бригадира получил Иван Краснощёков по указу от 4 марта 1738 года. Затем войсковой атаман Даниил Ефремов в 1753 году был произведён в чин генерал-майора. Сидор Белый в 1783 году первый среди запорожцев получил чин секунд-майора и зачислен с ним в русскую армию.

Такие производства не носили регулярного характера, и у казаков ещё долго сохранялись традиционные старшинские звания: атаманы, писаря, есаулы, полковники, хорунжие, сотники и т. п. Правительство считало невозможным массово удостаивать и «впредь, как донских, так и протчих нерегулярных войск старшин воинскими регулярными рангами, дабы регулярным офицерам обиды быть не могло».

Указом Павла I от 22 сентября 1798 года за казачьими старшинами были признаны офицерские права. При этом войсковой старшина считался равным майору, есаул — ротмистру, сотник — поручику, хорунжий — корнету.

Определение слова «Чин» по БСЭ:

Чин — служебный разряд военных и гражданских служащих, с которым связаны определённые должностные права и обязанности. В дореволюционной России Ч. присваивались согласно Табели о рангах, установленной Петром I. С приобретением Ч. связывалось предоставление сословных прав и преимуществ.Декретами Советской власти от 10 (23) ноября и 16 (29) декабря 1917 все гражданские и военные Ч. были ликвидированы. В СССР установлены Чины классные для прокурорских работников.

Чин — административный национальный округ в Бирме, в гористой северо-западной части страны. Площадь 33 тыс.км2. Население 354 тыс. чел. (1969), главным образом народность чин. Главный город — Пхалан (Фалам). С.-х. и лесозаготовительный район.

Восток – дело тонкое!

В это время не менее вежливый и тактичный японец каждый раз вздрагивает и краснеет, слыша во время веселого застолья слова «чин-чин». Что значит в таком случае это выражение на территории Страны восходящего солнца?

По преданию, когда-то духи жили среди людей, и с одной прекрасной богиней произошел казус. У нее выросли зубы в самом неподходящем месте. И она, не желая нанести вред мужчине и испугавшись остаться без наследников, обратилась за помощью к… кузнецу. Память об этом удивительном событии жива и по сей день. В начале апреля в Японии в храм Кана яма-дзиндзя стекаются со всех уголков страны тысячи людей. Они прославляют искусство кузнеца и поклоняются тому самому мужскому органу, благодаря которому японский народ дожил до сегодняшних дней. Ведь в Японии «чин-чин» — это предмет гордости каждого мужчины. Люди поклоняются ему и просят богов послать им здоровое и красивое потомство.

Милый дом

Итак, подведем итог. Что значит «чин-чин»? Это и традиционная часть застольной речи, и предмет гордости для мужчин Страны восходящего солнца, и вежливое обращение жителей Поднебесной. Но нельзя не упомянуть еще об одном значении этого слова.

Далеко-далеко, где-то в северо-восточной части Армении, точнее в Тавушской области, расположился маленький поселок Чинчин. Зеленые и живописные места окружают его, природные условия позволяют держать коров на пастбищах. И живут там милые и простые люди – чинчинцы. Поселок был основан в 1906 году. Люди, которые изначально пасли здесь коров и овец, навсегда решили остаться в этих местах. Количество жителей Чинчина небольшое – около семисот человек. А название поселка было заимствовано из иранского языка. «Кристальная вода» — вот что значит «чин-чин» в переводе с него.

Обратимся к словарю

Чтобы разобраться в значении этого сочетания, целесообразным будет, в первую очередь, рассмотреть значение входящих в него элементов.

Слово «чин» является многозначным. Вот некоторые из его толкований:

В Российской империи это степень, обозначавшая служебное положение. Ее устанавливала «Табель о рангах», утвержденная в 1722 г. Петром I касательно всех видов службы: статской (гражданской), военной и придворной. После революции они были упразднены. Сегодня в РФ существуют классные чины, которые характеризуют пригодность должностных лиц к определенной деятельности, основываясь на наличии у них требующихся знаний, умений и навыков.

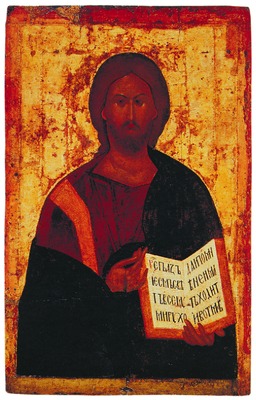

В богослужении – это утвержденный порядок действий, необходимая последовательность чтения молитв и совершения обрядов. Другими словами, это устав службы, или чинопоследование. Например, существует чин венчания, чин освящения и благословения иконы. А также при расположении икон в иконостасе соблюдается определенный чин.

Литература

- Придворные чины и придворное ведомство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Государственные чины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Чины военные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Чин // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- Книга Уставъ морской. О всемъ, что касается къ доброму управленiю въ бытности флота на морѣ. Напечатался повелѣнiем Царскаго Велiчества въ санктъпiтербургской Тiпографiи лѣта Господня 1720 Апрѣля въ 13 день;

- Табель о рангах всѣхъ чiнов воинских, статских и придворных которы въ каком классѣ чины обрѣтаются. Напечатался повелѣнiем Царскаго Велiчества въ Санктъ Пiтербургской Тiпографiи лѣта Господня 1722 Генваря въ 24 день;

- Свод морских постановлений. — Кн. 8, изд. 1886 года. — СПб., 1887;

- Евреинов В. А. Гражданское чинопроизводство в России : Исторический очерк. — СПб., 1887;

- Глиноецкий Н. П. Исторический очерк развития офицерских чинов и системы чинопроизводства в русской армии. // Военный сборник. — 1887. — № 4;

- Свод военных постановлений 1869. — 4-е изд. — Кн. 7. — СПб, 1892;

- Свод законов Российской империи, дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909, 1910 гг. и позднейшим узаконениям 1911 и 1912 гг. — 2-е изд. — Кн. 1. Т. 3. — СПБ., 1913. — С. 608, 1739;

- Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. — М.: Воениздат, 1945;

- Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. / Отв. ред. чл.-кор. АН СССР Б. В. Ананьин. — Л.: Наука (Ленингр. отд.), 1991;

- Волков С. В. Русский офицерский корпус. — М.: Воениздат, 1993;

- Рейфман И. Чин и стиль. Русские на государственной службе: литература и жизнь.

- Георгиевский архив : сборник. — Ч. 1, 2, 3. — Екатеринбург, 2004;

Примечания

- Илл. 407. Чиновники Военного министерства 5 и 8 классов. (В парадной форме). 14 Сентября 1863. // Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича (с дополнениями) : Составлено по Высочайшему повелению / Сост. Александр II (император российский), илл. Балашов Петр Иванович и Пиратский Карл Карлович. — СПб.: Военная типография, 1857—1881. — До 500 экз. — Тетради 1—111 : (С рисунками № 1—661). — 47×35 см.

- Илл. 477. Гражданский чиновник Донского Войска, 30 сентября 1867. (В парадной форме). // Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича (с дополнениями) : Составлено по Высочайшему повелению / Сост. Александр II (император российский), илл. Балашов Петр Иванович и Пиратский Карл Карлович. — СПб.: Военная типография, 1857—1881. — До 500 экз. — Тетради 1—111 : (С рисунками № 1—661). — 47×35 см.

-

Илл. 74. Гражданские Чиновники Военного ведомства. Артиллерийский чиновник штаб-офицерского звания в обыкновенной форме военного времени. Топограф обер-офицерского звания в сюртуке. Чиновник учебно-воспитательной службы военно-учебных заведений, не имеющий военного чина. ( приказ по военному ведомству 1883 г. № 83 ) // Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении войск Императорской Российской армии за 1881–1900 гг.: в 3 т.: в 21 вып.: 187 рис. / Сост. в Техн. ком. Гл. интендантского упр. — СПб.: Картографическое заведение А.Ильина, 1881–1900.

- МЭСБЕ.

- Тайные, обходные действия, направленные на достижение каких-либо целей.

В Викисловаре есть статья «чин»

Устаревшее значение

Выясняя у устоявшегося словосочетания «чин чинарем» значение, следует обратиться и к устаревшему толкованию входящего в него слова. В дореволюционной лексике термин «чин» применялся в значениях:

- порядок;

- строй;

- ряд;

- последовательность;

- обычай.

Оно имеет праславянские корни и происходит от существительного čin, от которого в древнерусском языке произошло существительное «чинъ», обозначающее:

- чин;

- должность;

- правило;

- порядок;

- собрание;

- степень.

Родственным ему являются глаголы «чинить» и «причинить», обозначающие:

- совершать;

- делать;

- устраивать;

- производить.

Их связывают с древнеиндийским глаголом cinṓti, имеющим значение:

- располагает;

- составляет;

- собирает;

- строит;

- накладывает.

А также с авестийский глаголом činvaiti – «выбирает», «выискивает».

В словаре Д.Н. Ушакова

ЧИН, чина, мн. чины, ·муж.1. Степень служебного положения государственных служащих, гражданских и военных (·дорев., ·загр. ). В дореволюционной России было четырнадцать классов чинов. Чин десятого класса. Офицерские чины. Высокий чин. Низкий чин. Чин титулярного советника. Чин тайного советника. «Помещик наш особенный, богатство непомерное, чин важный, род вельможеский, весь век чудил, дурил.» Некрасов. «Дай бог здоровья вам и генеральский чин.» Грибоедов. «Ты, однако же, сказал, какой на мне чин, и где служу?» Гоголь. «Смотри! не по чину берешь.» Гоголь. «Достигнешь там больших чинов, в знать выйдешь.» Гончаров. «Как цветы, что в ночи распускаются, эти люди в чинах повышаются.» Некрасов. «Тут были почетные лица, в чинах, с орденами.» Некрасов. «В чинах мы небольших.» Грибоедов.| перен. Должностное положение, сан. «Родился в Персии, а чином был сатрап.» Крылов. «Чин сам по себе не дает знаний и опыта.» Сталин.2. Служащий, чиновник, представитель того или иного ведомства (офиц. ·дорев. и ·загр. ). Чины полиции. Чины дипломатического корпуса. «Все чины действовали в пределах предоставленной им власти.» Салтыков-Щедрин.3. только ед. Порядок, устав, обряд, соблюдаемая норма чего-нибудь (·старин., церк.). «Приготовили к погребению по установленному чину.» Достоевский. «За женихом шел ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин.» А.Н.Толстой.• Без чинов (·разг. ·шутл.) — запросто, без церемоний, ·первонач. не взирая на разницу чинов. «- Пожалуйста, садитесь. — Чин такой, что еще можно постоять… — без чинов, прошу садиться.» Гоголь. «Прошу-ка, без чинов, снимите саблю и садитесь.» Лермонтов. Чин чина почитай (теперь только ·шутл. ирон.) — погов. о соблюдении должного почтения к выше поставленному (идет из времен местничества). «- Что тебе пришло в голову писать оперу и подчинить поэта музыканту? Чин чина почитай. Я бы и для Россини не пошевелился.» Пушкин (Вяземскому, собиравшемуся писать либретто для оперы).

В словаре Д.Н. Ушакова

ЧИНИ́ТЬ, чиню, чинишь (чинишь ·устар.), ·несовер., что.1. (·совер. починить). Исправлять, делать вновь пригодным, то же, что починять» title=’что такое починять, значение слова починять в словаре Ушакова’>починять. «Горбун чинил плетень, подмытый весенней водою.» М.Горький. Чинить замки. Чинить пишущую машинку. Чинить белье. Чинить сети.2. (·совер. очинить). Делать острым конец чего-нибудь, то же, что очинять. Чинить карандаш.II. ЧИНИ́ТЬ, чиню, чинишь, ·несовер., что (·книж. ). Делать, устраивать, производить (сохраняется только в немногих выражениях). Чинить препятствия. Чинить суд и расправу.

История происхождения

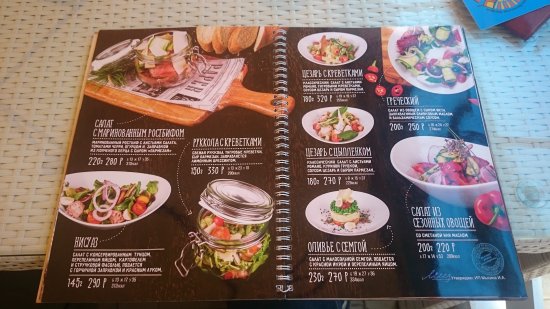

Стол переполнен яствами, в бокалах искрится «Игристое», слышен веселый смех и звон хрусталя. Застолье! «Чин-чин!» — звенят бокалы. «Чин-чин!» — улыбаясь друг другу, говорим мы за столом. Но мало кто задумывается над тем, что такое «чин-чин»?

Веселые английские моряки привезли в Европу вежливое китайское обращение, которое в переводе означает «пожалуйста – пожалуйста». «Цинь-цинь», — так говорят китайцы. Для уха европейского человека это слово созвучно с чоканьем бокалов, благодаря чему оно благополучно прижилось и стало традиционным окончанием застольной речи. Впоследствии «цинь» придали немного европейского лоска, и во время застолья в домах жителей Запада стало звучать уже традиционное «чин-чин» или «ваше здоровье». Так это принято считать и по сей день. Популярность этого выражения доказывает и еще один факт. Сегодня на полках магазинов можно увидеть сладкий вермут, который называется просто и оригинально – «Чин-чин».

В словаре Синонимов

устав, обряд, порядок; достоинство, звание, сан, порядок и степень; план, церемония; констебль, вахмистр, класс, мичман, ротмистр, гофмейстер, есаул, гардемарин, камер-юнкер, камергер, капитан, кравчий, представитель, ранг, разряд, ясельничий, поручик, контр-адмирал, лейтенант, егермейстер, гофмаршал, прапорщик, генерал, бригадир, сотник, полковник, чашник, фельдфебель, сокольничий, шталмейстер, маршалк, адмирал, корнет, чиновник, церемониймейстер, хорунжий, урядник, подъесаул, подпоручик, майор, бальи, фельдмаршал, окольничий, премьер-майор, подполковник

Значение слова Чин по словарю Ушакова:

ЧИНчина, мн. чины, м. 1. Степень служебного положения государственных служащих, гражданских и военных (дореволюц., загр.). В дореволюционной России было четырнадцать классов чинов. Чин десятого класса. Офицерские чины. Высокий чин. Низкий чин. Чин титулярного советника. Чин тайного советника. Помещик наш особенный, богатство непомерное, чин важный, род вельможеский, весь век чудил, дурил. Некрасов. Дай бог здоровья вам и генеральский чин. Грибоедов. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин, и где служу? Гоголь. Смотри! не по чину берешь. Гоголь. Достигнешь там больших чинов, в знать выйдешь. Гончаров. Как цветы, Что в ночи распускаются, эти люди в чинах повышаются. Некрасов. Тут были почетные лица, в чинах, с орденами. Некрасов. В чинах мы небольших. Грибоедов. || перен. Должностное положение, сан. Родился в Персии, а чином был сатрап. Крылов. Чин сам по себе не дает знаний и опыта. Сталин. 2. Служащий, чиновник, представитель того или иного ведомства (офиц. дореволюц. и загр.). Чины полиции. Чины дипломатического корпуса. Все чины действовали в пределах предоставленной им власти. Салтыков-Щедрин. 3. только ед. Порядок, устав, обряд, соблюдаемая норма чего-н. (старин., церк.). Приготовили к погребению по установленному чину. Достоевский. За женихом шел ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин. А. Н. Толстой. без чинов (разг. шутл.) — запросто, без церемоний, первонач. не взирая на разницу чинов. — Пожалуйста, садитесь. — Чин такой, Что еще можно постоять… — без чинов, прошу садиться. Гоголь. Прошу-ка, без чинов, снимите саблю и садитесь. Лермонтов. Чин чина почитай (теперь только шутл. ирон.) — поговорка о соблюдении должного почтения к выше поставленному (идет из времен местничества). — Что тебе пришло в голову писать оперу и подчинить поэта музыканту? Чин чина почитай. Я бы и для Россини не пошевелился. Пушкин (Вяземскому, собиравшемуся писать либретто для оперы).

В словаре Фасмера Макса

род. п. -а, чино́вник, укр. чин «чин, образ, способ», блр. чын – то же, др.-русск. чинъ «порядок, правило, степень, чин, должность, собрание», ст.-слав. чинъ τάξις (Зогр., Мар., Ассем., Супр., древняя основа на -u; см. Мейе, Ét. 453), болг. чин «угощение зятю от тестя во вторую субботу после свадьбы», сербохорв. чи̑н «фигура, форма, способ, вид, порядок», чи̑ни мн. «чары», др.-чеш. čin «способ, порядок, причина», слвц. čin «дело, действие», польск. сzуn «подвиг, дело, действие». Сюда же чини́ть, -ю́, причини́ть, укр. чини́ти «делать, совершать, производить, устраивать», блр. чынíць, др.-русск. чинити, ст.-слав. чинити, чинѭ «располагать, устраивать», болг. чи́ня «делаю, совершаю», сербохорв. чѝнити, чѝни̑м «делать, совершать, колдовать», чùнити се «притворяться, казаться», словен. číniti, čȋnim «просеивать зерно», činíti, činím «делать, производить», слвц. činit᾽ «делать», польск. czynić – то же, в.-луж. činić, н.-луж. cyniś «делать».Родственно др.-инд. cinṓti, са́уаti «накладывает, располагает, собирает, составляет, строит», са́уаs «куча», kā́уаs «тело», авест. čауеiti, činvaiti «выискивает, выбирает», с приставкой vī- – «разделяет», греч. ποιέω(*ποιέω) «делаю», беот. ἐποιεσε; см. Остхоф, ВВ 24, 119; Бернекер I, 156 и сл.; Мейе, там же; Траутман, ВSW 124; Буазак 799.