История слова

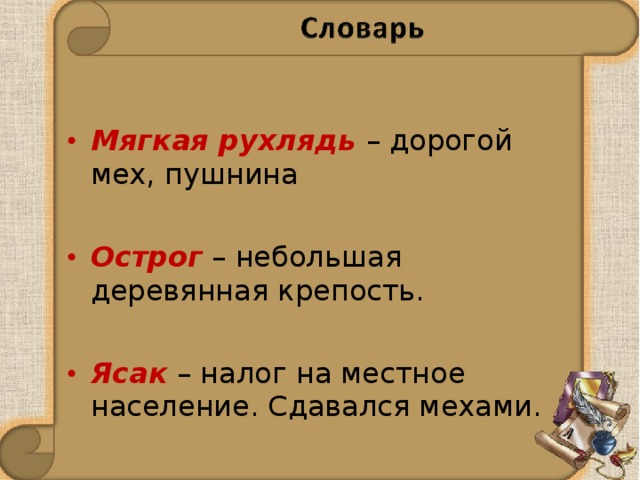

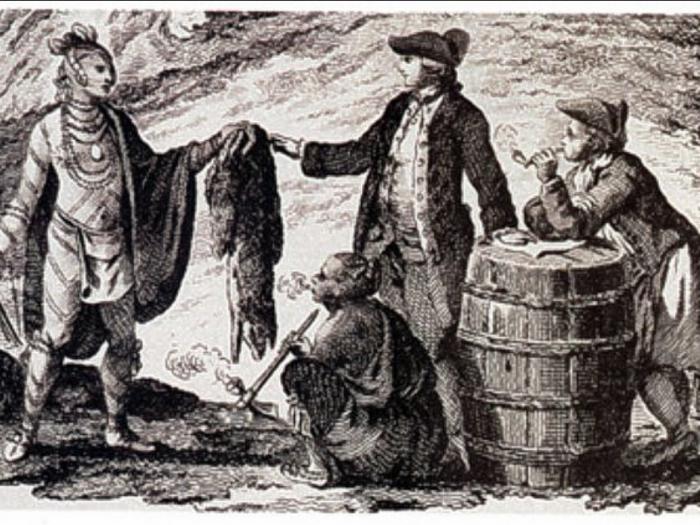

Понятие «ясак» получило широкое распространение в русском языке в период завоевания Сибири. Тогда создавалась целая система зимовий и острогов — своеобразных центров сбора такого налога с коренного населения. Надо сказать, что именно ясак и был целью освоения этих обширных территорий. Главным образом он собирался мехами — куницы, лисицы, соболя, бобра и другой ценной пушнины. Иногда к острогам приводили и скот. Это был верный, легкий и прибыльный источник дохода для казны государства — во все времена так называемая мягкая рухлядь (пушнина, иными словами) ценилась очень высоко.

Первоначально всеми ясачными делами ведал Сибирский Приказ, а с 1763 г. — Кабинет Его Императорского Величества — учреждение, занимающееся вопросами, связанными с личным имуществом династии Романовых. Смотря по тому, чем занималось конкретное племя или род, служилые люди обязывали их платить ясак определенного содержания и объема. Чтобы «дисциплинировать» налогоплательщиков, нередко допускалось и взятие заложников (амантов).

К принесенному ясаку представители власти относились строго — браковали по качеству, запрещали заменять пушнину одного зверя другим. Это привело к недовольствам и возмущениям со стороны коренного населения новых земель, отчего в 1727 г. вышел указ, по которому ясак заменялся денежным налогом. Однако вскорости царское правительство определило, что это ему никакой стороной не выгодно. Поэтому в 1739 г. вышла новая резолюция. Она предписывала собирать ясак только соболями. Если же край был беден на этих животных, то можно было сдавать иную мягкую рухлядь, или же для мест, где соболей и вовсе не найти, приносить в уплату эквивалент — 3 рубля вместо одной шкурки.

В 1763 году под руководством секунд-майора Щербачева ясачная повинность была существенно упорядочена — для каждого селения вводился строго определенного объема ясак — соболья пушнина, мех других «окладных зверей», деньги либо совокупность этого. Если же случался «неулов», то можно было оплачивать определенную равноценную замену своего вида ясака.

В XIX веке положения о ясаке были вновь пересмотрены. Связано это с тем, что быт и образ жизни этносов Сибири и Севера значительно изменился. Для племен, оставшихся бродячими или кочевыми, действовали прежние условия, а для народов, ставших оседлыми, решено было ввести те повинности, которые были характерны для сословия, в которое они вступили.

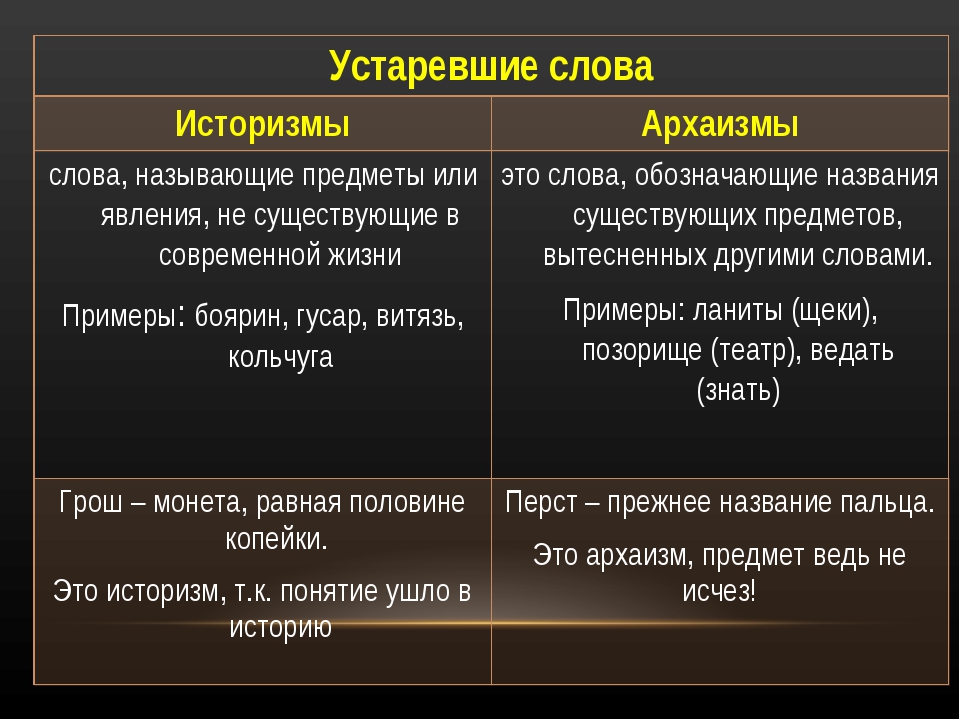

Словарь живого великорусского языка В.И. Даля

Яса́к — м. татарск. стар. сторожевой и опознавательный клич, знак, маяк: уран, лозунг, отзыв, пароль: знак для тревоги; сигнал вообще. Имети всякое бережение, и сторо́жи, и ясаки, Ратный Устав. Дети боярские, галичане и костромичи, изменили, почали меж себя ясаком кликати, Акты. Грозный Царь закричал ясаком, подал условный голос. Рыболовный атаман подал ясак, урал.-казач. маяк, условный знак для вестовой пушки.

Особый колоколец при церкви, коим дают знак звонарю, когда благовестить и звонить, когда перестать; маячный колокол, вестовой звон.

Клепало, железная доска и боек, у ночных сторожей. Стучать и бить в ясак.

Ниж. условный, не всякому понятный, или вообще чужой язык. У офеней, у шерстобитов, у мазуриков свой ясак. Чу, купцы не по-русски говорят, а ясаком; да это зыряне торговые!

Яса́к, подать, платимая инородцами, более пушным товаром; ныне обложенных ясаком осталось весьма немного, но встарь большая часть татар, черемис платили ясак. Казанские люди луговые изменили, ясаков не дали, Цар. Кн. Ясачные люди, – татары. Ясачный сборщик или яса́чник, а стар. яса́тчик и яса́щик. Ясачниками зовут и ясачных инородцев.

Ясачные крестьяне, вят. казенные. — деревня. Ясачные деньги, податные, подушные.

Ясачная дорога, столбовая, почтовая.

Яса́чный парень, костр. речистый, разговорчивый, беседливый. Ясачная (ясашная) грамотка, ниж. писанная не по-русски, на ином языке, либо тарабарская. Яса́читького, объяса́чить, обложить податьми, ясаком.

Взимание ясака

Одним из самых распространённых налогов в Российской империи являлся ясак. Что это такое – знали не понаслышке народы Сибири, кочевые народности Енисейской, Иркутской, Томской губерний, а также жители Забайкалья и Якутии. Процесс взимания имел много общего с аналогичным сбором налогов в Средней Азии. Таким образом, ясак в истории остался как один из самых нецивилизованных методов эксплуатации местного населения.

Плательщиком ясака назначался каждый охотник возрастом от 18 до 50 лет. В каждом регионе размер подати был установлен по-разному. Сохранившиеся учетные книги Енисейского уезда 1621 года говорят о сборе с населения этих районов ясака в размере 12 соболей с человека. Из них 11 шкурок являлись самим ясаком, а двенадцатая была «государевым поминком». Енисейские пушные подати являлись одними из самых высоких в Сибири. Для сравнения, в Тюлькином уезде в том же 1621 году было собрано всего 99 соболей, из расчета 0,4 соболя с человека. Одной из причин такого разрыва было подневольное положение народа, который выплачивал ясак. Что это такое для подневольных малых народов, которые по нескольку раз в год подвергались набегам приенисейских киргизов и ангарских тунгусов, теперь можно только предполагать. Возможно, защита малых народов от набегов воинственных соседей и стала основной причиной того, что сам процесс объясачивания протекал довольно мирно, и весомых военных столкновений на этой почве зафиксировано не было.

Определение слова «Ясак» по БСЭ:

Ясак (тюрк.)натуральная подать, которой облагались нерусские народы. занимавшиеся охотничьим промыслом в 15-18 вв. в Поволжье, в 17 — начале 20 вв. в Сибири. Я. вносился в казну пушниной, иногда скотом. Уплата Я. была одним из выражений подданства. Я. назначался отдельно для каждого племени или рода. У кунгурских татар и башкир Я. был поземельным сбором, у некоторых народов Сибири — поголовным, у якутов — в соответствии с количеством скота. С 18 в. Я. стал заменяться денежным сбором (в Поволжье с 1720-х гг., в Сибири с 1822). Злоупотребления сборщиков Я. заставили правительство упорядочить ясачную повинность с помощью ясачных комиссий. Сбором Я. ведал Сибирский приказ, с 1763 — Кабинет его императорского величества. Я. в незначительных размерах сохранился до Февральской революции 1917.

Русская Википедия

Ясак — на языке монгольских и тюркских племён обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно натурой, главным образом пушниной (мягкой рухлядью, как её называли на Руси). Перешло слово ясак в русский язык со времени завоевания Сибири.

Сбор ясака был основной целью приведения под «высокую руку государя» неосвоенных территорий. Ясак вносился в казну соболями, лисицами, бобрами, куницами и другой пушниной, а иногда и скотом. Все эти меха составляли для казны важный источник дохода и серьёзную статью отпускной торговли. Первоначально сбором ясака ведал сибирский приказ; с 1763 года мягкая рухлядь стала поступать в Кабинет Его Императорского Величества. Ясак назначался для каждого племени или рода в отдельности, «смотря по людям и по промыслам».

Сбор ясака часто гарантировался путём взятия заложников (аманатов) из туземцев.

Уплата ясака ложилась на инородцев тяжёлым бременем, так как служивые люди старались собирать его с «прибылью» и позволяли себе разные злоупотребления, притесняя инородцев за качество ясака и не допуская замены одних зверей другими. Постоянные жалобы инородцев вызвали в 1727 году издание указа, разрешавшего замену мягкой рухляди деньгами; но вскоре уплата ясака деньгами была признана для казны убыточной. В 1739 году состоялась резолюция кабинета министров собирать ясак соболями, «а чего соболями не достанет, то добирать другой мягкой рухлядью, а в таких местах, где подлинно соболей в другой мягкой рухляди сыскать невозможно, то брать деньгами по три рубля за соболя». Злоупотребления сборщиков ясака не прекратились; «ясашные народы терпели от заборщиков ясака и прочих начальников грабительство и разорение», и правительство в 1763 году признало необходимым упорядочить ясашную повинность. С этой целью был командирован в том же году в Сибирь секунд-майор Щербачев, для составления генеральной переписи и более правильного обложения ясаком инородцев. Образованные Щербачевым на местах особые комиссии выработали следующие основания для ясашного обложения. Каждый род или улус был обложен или определённым родом зверя, раз навсегда оцененным, или деньгами, или тем и другим вместе. На случай неулова так называемых «окладных зверей», разрешено было заменять их другой пушниной или деньгами по справочным ценам. В начале XIX века, пришлось снова изменить размеры ясашного обложения, так как материальное положение и численность инородческих племён, обложенных ясаком, значительно изменились. Составлением для кочевых и бродячих инородцев новых окладных ясашных книг занялись образованные в 1827 году ясашные комиссии, особые для Восточной и для Западной Сибири. Они приняли за основание вновь выработанного порядка обложения установленное уставом 1822 году деление инородцев на оседлых, кочевых и бродячих. Для кочевых и бродячих инородцев ясашные комиссии сохранили способ обложения, введённый в 1763 году; предположено было только отменить 44-копеечный сбор. Оседлые инородцы должны были платить подати и повинности «по тем сословиям, в кои они вступили». По окладам, установленным ясашной комиссией, ясашные инородцы продолжали платить ясак до самого последнего времени, несмотря на то, что многие инородцы, числившиеся по окладным листам кочевыми, успели фактически перейти в оседлое состояние.

Продолжение истории

Злоупотребления так называемых «ясачников» — сборщиков данной подати — не прекращались. Северные народности претерпевали от начальников грабеж и разорение. Кстати, другое известное выражение – «Драть в три шкуры» — по мнению некоторых исследователей русского языка, также имеет «ясачные» корни. Российское правительство в 1763-м посчитало необходимым внести строгий отчет и порядок в данную повинность. С такой целью и был командирован в Сибирь военный чиновник Щербачев. Люди под его руководством должны были составить генеральную перепись и впредь более правильно облагать налогом жителей Севера. Образованные Щербачевым особые комиссии разработали следующие правила налогообложения: всякий из родов (или улусов) облагался определенными видами пушнины, раз навсегда оцененными. Как вариант: наличными деньгами. На случай «не добычи» «окладных зверей», было разрешено заменять их иными видами пушнины или деньгами по определенной в справочнике стоимости.

А уже в начале девятнадцатого столетия, снова пришлось поменять размер обложения ясаком. Причина была проста: как материальное положение, так и численность «племен инородцев», принужденных платить дань, значительно уменьшилась. Составлением окладных книг по ясаку занялись соответствующие комиссии, образованные в 1827-м в Восточной и Западной Сибири. За основание выработанного снова порядка обложения было принято установленное уставом деление племен на оседлые, кочевые и бродячие. Согласно данному уставу, некоторые племена продолжали платить подати пушниной (или в денежном эквиваленте за каждую шкуру зверька) вплоть до начала двадцатого века.

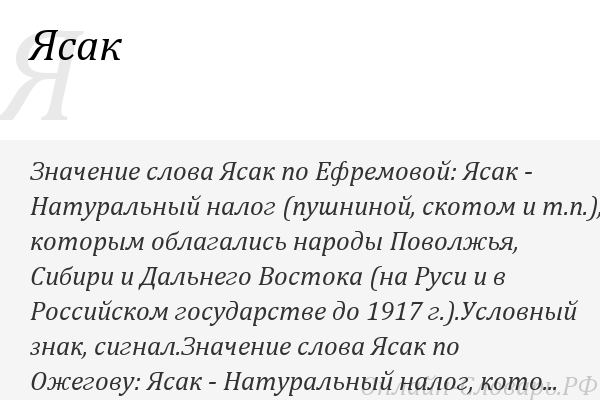

Определение понятия

Если говорить очень кратко, ясак — налог. В России он являлся натуральной податью (т. е. уплачивался не деньгами, а какими-либо товарами, изделиями), которая собиралась с коренных народов Поволожья (XV — XVIII вв.), а также Сибири и Севера (XV — начало XX вв.)

Рассмотрим также определения этого слова в популярных словарях. Ясак — это:

- По Ефрону и Брокгаузу: синоним слова «дань» в тюркских и монгольских наречиях. Обычно она уплачивалась «натурой» — пушниной, скотом, изделиями из меха.

- По Далю: сигнал, маяк, тревожный знак, сторожевой либо опознавательный клич у монголо-татарских племен.

- По Ушакову: натуральный вид налога, которым облагались коренные этносы Дальнего Востока, Поволожья и Сибири во времена Московской Руси и императорской России.

- По Ожегову: натуральный налог для некоторых народностей.

- По Ефремовой: налог, относящийся к натуральным — взимался пушниной, скотом и проч.

Таким образом, сбор ясака — это своеобразный сбор налогов.