Патогенез и этиология заболевания

К поражению мозжечка приводят многочисленные факторы. Роль играет и генетика, и сосудистые болезни, атеросклеротические поражения. Атаксии часто развиваются после тяжелых травм, операций на головном мозге.

Сосудистые катастрофы, какие как инфаркт или инсульт, могут повлечь за собой повреждение любой структуры. В том числе и мозжечка. Особенную опасность представляют дорожно-транспортные происшествия. При авариях задняя часть черепа попадает на сиденье. Мозжечок при этом сильно травмируется.

Причины

Главные

причины, повреждающие мозжечок:

- Атеросклеротическая

болезнь сосудов шеи и головного мозга; - Инфаркт

или инсульт; - Инфекционные

заболевания (бактериальный менингит, вирусный энцефалит, боррелиоз, герпес); - Отравление

солями тяжелых металлов; - Воздействие

наркотических препаратов, алкоголя; - Опухоли

мозга; - Аутоиммунные

болезни; - Генетические

атаксии (Фридрейха, патология Вильсона, атаксия-телеангиоэктазия).

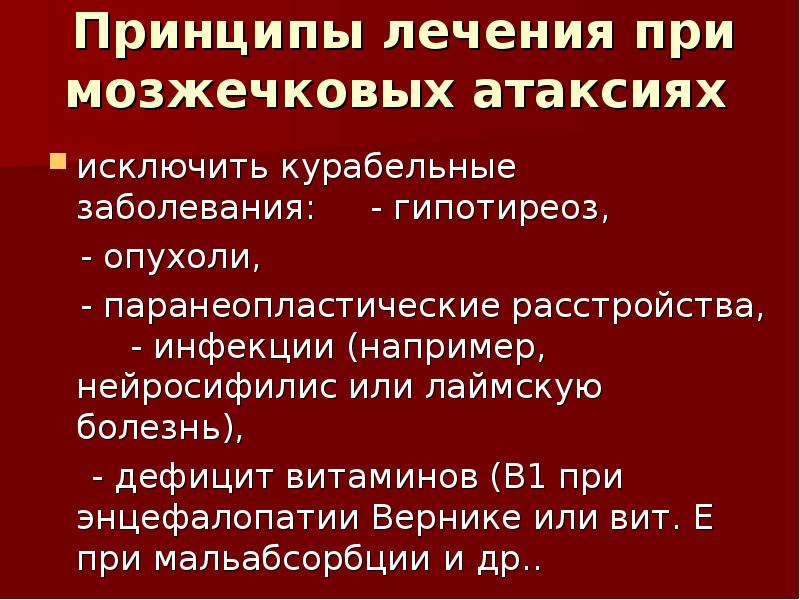

Что предлагает современная медицина?

Лечением при нарушенной функции мозжечка занимается узкий специалист – невропатолог. Его главная задача – установить причину атаксии и устранить ее. Биохимический анализ крови позволит констатировать или исключить наличие бактериальной или вирусной инфекции. В соответствии с этим могут быть назначены соответствующие противовирусные препараты, антибиотические средства.

Лечение патологии сосудистой системы потребует прием ангиопротекторов. Нередко расстройство мозжечка является наследственным. В этом случае пациенту будут прописаны препараты, улучшающие метаболические процессы.

Для улучшения трофических процессов в мозге потребуются такие серьезные лекарства, как Пантогам, Ноотропил, Винпоцетин и другие.

Хирургическое вмешательство может потребоваться лишь в случае обнаружения операбельной злокачественной опухоли мозга. Если причина нарушения координации движения – сильная интоксикация, то потребуются адсорбенты и абсорбенты.

В качестве дополнения к терапии врач может назначить гомеопатический препарат. А для возвращения тонуса мышцам рекомендуется ежедневно заниматься лечебной физкультурой.

Самостоятельное лечение столь сложного заболевания грозит тяжелыми последствиями для пациента. Ввиду этого не стоит экспериментировать с препаратами и надеяться на то, что самолечение даст хорошие результаты. Лишь грамотный специалист-невролог сможет составить правильное комплексное лечение.

1. Анатомические особенности 2. Причины возникновения патологии 3. Как проявляется синдром 4. Диагностика 5. Лечение

Постановка неврологического диагноза подразумевает не только выявление нозологии заболевания, но и определение места повреждения нервной системы. Во многом именно топическая диагностика определяет лечение и прогноз болезни. Уточнить локализацию очага поражения можно при наличии в клинической картине заболевания специфичных симптомокомплексов, свидетельствующих о вовлечении в патологический процесс определенных структур мозга. Одним из таких проявлений болезни, которые позволяют установить топический диагноз, является вестибуло-атактический синдром.

Дополнительные анализы

Для более детального исследования заболевания потребуется консультация нейрохирурга, а также проведение ряда инструментальных исследований.

- В частности, немало сведений о заболевании можно получить с помощью электроэнцефалографии. Данная методика оценивает электрическую активность самых разных участков мозга, которая имеет свойство изменяться при разного рода заболеваниях.

- Не менее эффективными методиками являются также КТ и МР мозга. Они позволяют послойно изучать строение мозга, обнаруживать нарушение структуры его тканей, выявлять гнойники, опухоли, кровоизлияния.

- Обнаружить опухоли в мозге и оценить целостность артерий в черепе позволит магниторезонансная ангиография.

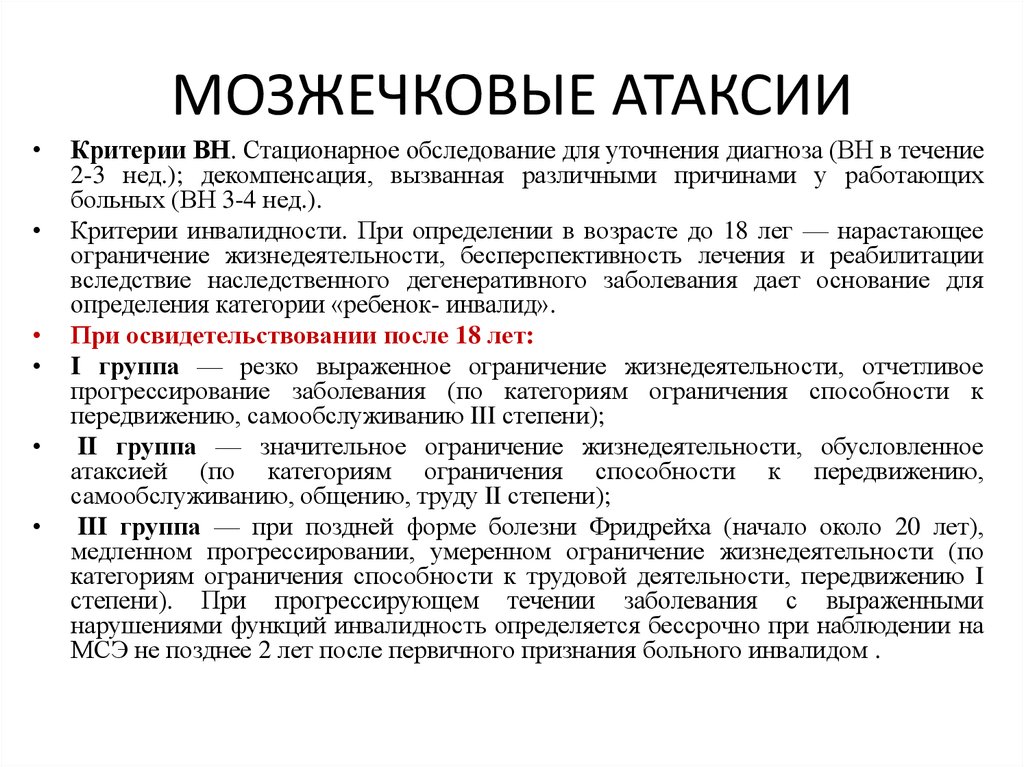

Атаксия Фридрейха

Распространенность этого заболевания — 1—2 на 100 000 жителей.

Причины

Причины — увеличение количества повторов тринуклеотидных фрагментов на коротком плече 9-й хромосомы. Патологический ген продуцирует белок фратаксин, который предположительно регулирует транспорт железа в митохондриях.

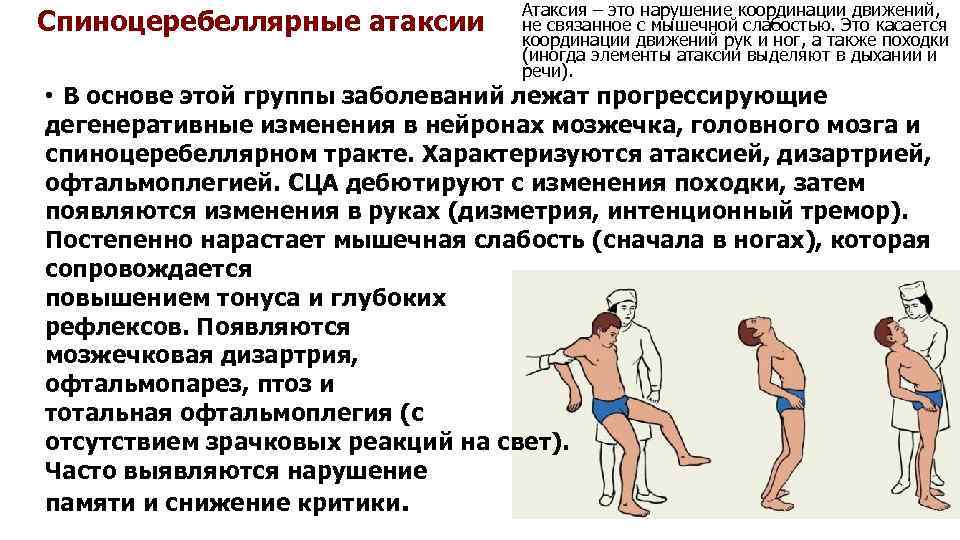

Патоморфологически заболевание выражается в дегенерации спиноцеребеллярных трактов, задних канатиков, а также спинномозговых ганглиев и кортикоспинальных путей. На поздних стадиях выявляется умеренно выраженная атрофия мозжечка, а также ствола мозга.

Симптомы и признаки

Начало преимущественно между 8 и 15-м годами жизни. Критерии «классического» варианта атаксии Фридрейха:

- прогрессирующая статолокомоторная атаксия и атаксия в конечностях, начинающиеся до 30 лет;

- выпадение сухожильных рефлексов;

- электрофизиологические признаки аксональной сенсомоторной полиневропатии.

При дальнейшем прогрессировании могут выявляться следующие симптомы: атрофические парезы, дизартрия, нарушения глубокой чувствительности, спастичность, атрофия зрительного нерва, нейросенсорная тугоухость, глазодвигательные нарушения, недержание мочи. Кроме признаков поражения ЦНС, могут наблюдаться кифосколиоз, полая стопа, сахарный диабет. Ранний возраст начала обычно предвещает более быстрое прогрессирование.

Лечение

- Специфического лечения не разработано.

- Целесообразна попытка лечения 5-гидрокситриптофаном.

- Амантадин.

- По показаниям — противоспастические средства, анальгетики и т.п.

- Антихолинергические, ГАМК-ергические средства, лецитин неэффективны.

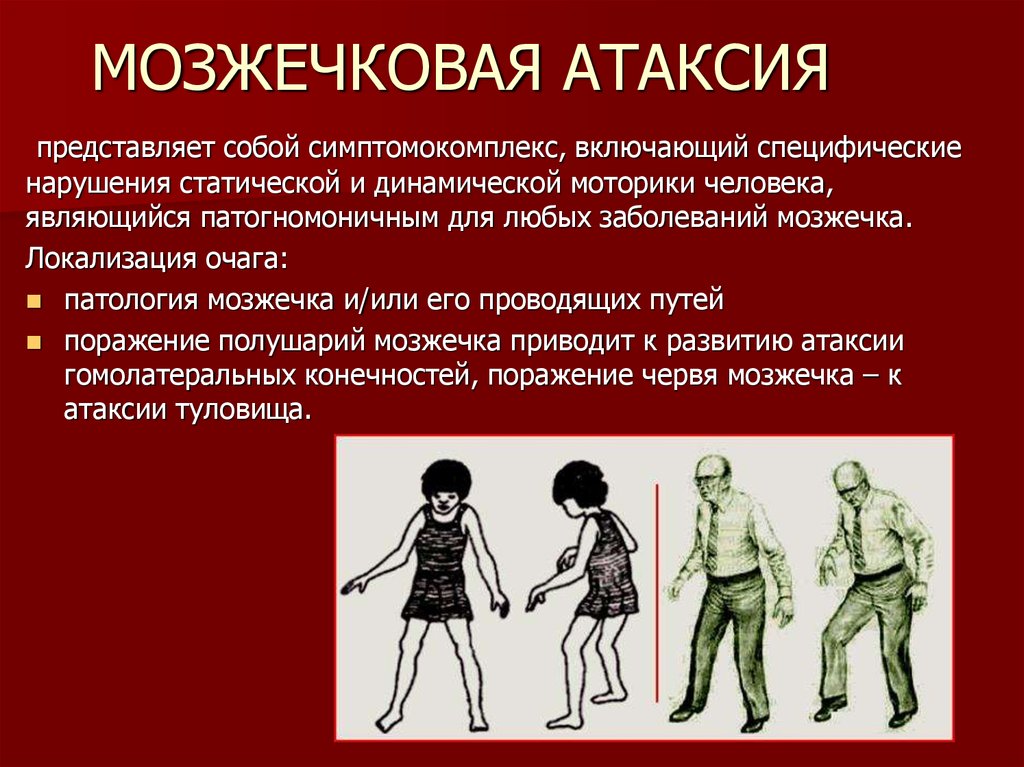

Характеристика патологии

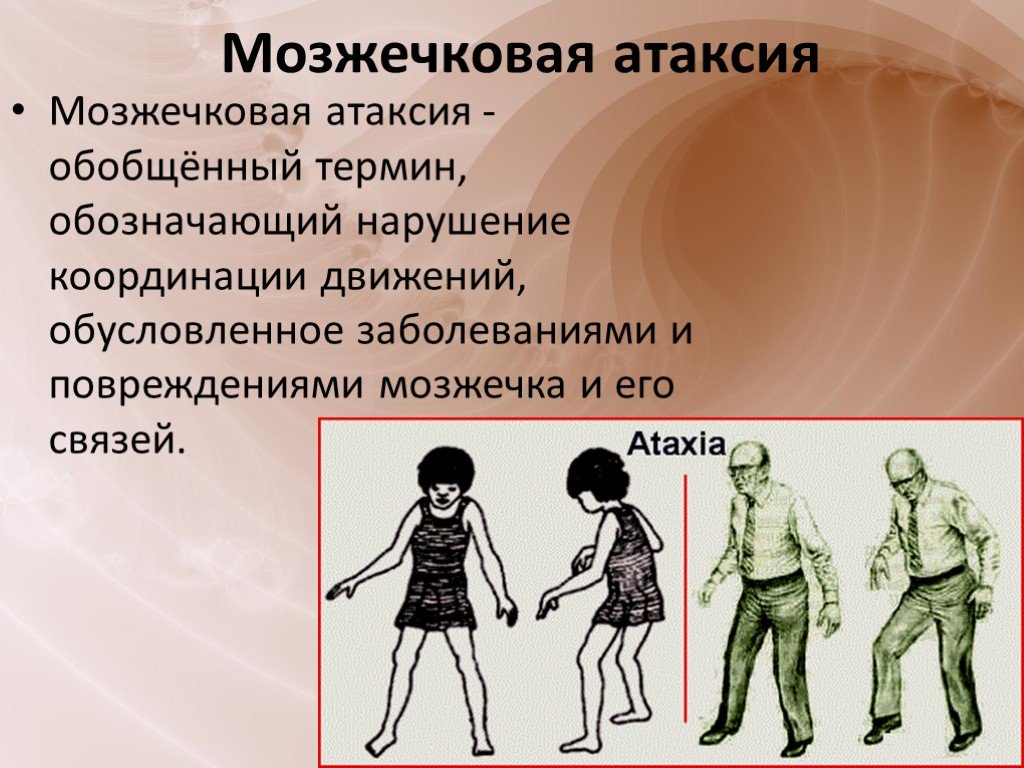

Мозжечковая атаксия – это патология, которая проявляется преимущественно нарушением двигательной координации и ходьбы. Способность ходить строится на взаимодействии функций:

- Локомоция – движение, направленное на перемещение собственного тела в пространстве.

- Поддержание равновесия.

- Адаптивные реакции. Своевременное реагирование на наличие препятствий, регуляция движений с учетом меняющихся внешних условий.

Различают генерализованную форму, когда двигательная активность нарушается во всех отделах тела. При локальной форме моторные расстройства затрагивают отдельные части тела или функции – ноги, руки, речевая функция, органы зрения. Патология может проявляться в одной половине туловища (при поражении тканей мозжечка с одной стороны) или в обеих.

Атаксия, связанная с поражением мозжечка – это такая патология, которая отражает сбои в работе механизмов, ответственных за анти-инерционную регуляцию, что делает невозможными характеристики движения в норме (плавность, размеренность, точность, равномерность). Любое нормальное движение представляет собой результат согласованной активности нескольких групп мышц (разгибателей, сгибателей).

Координация активности мышц осуществляется мозжечком посредством его двухстороннего взаимодействия с другими участками мозга, участвующими в исполнении моторных функций, и отделами нервной системы периферического расположения. Мозжечок тесно связан с базальными ганглиями, корковыми структурами, ядрами ствола.

Передача информации осуществляется мотонейронами, находящимися в зоне спинного мозга, и проприоцептивными (связанными с периферическими элементами сенсорных органов) нейронами, расположенными в мышцах и связках. Мозжечок является главным координатором двигательной активности, получает информацию о планирующемся движении, малейшем изменении тонуса мышц и положении частей туловища. Корректная работа этого отдела мозга обеспечивает четкость и точность мелких и сложных движений.

Заболевания, затрагивающие эту часть мозга, вызывают десинхронизацию сокращений мышц, что негативно отражается на выполнении любых движений. Даже небольшие очаги инфарктов и являются угрожающими жизни состояниями, которые часто провоцируют обструктивную (связанную с нарушением отвода цереброспинальной жидкости) гидроцефалию.

Как различить атаксии? Симптомы

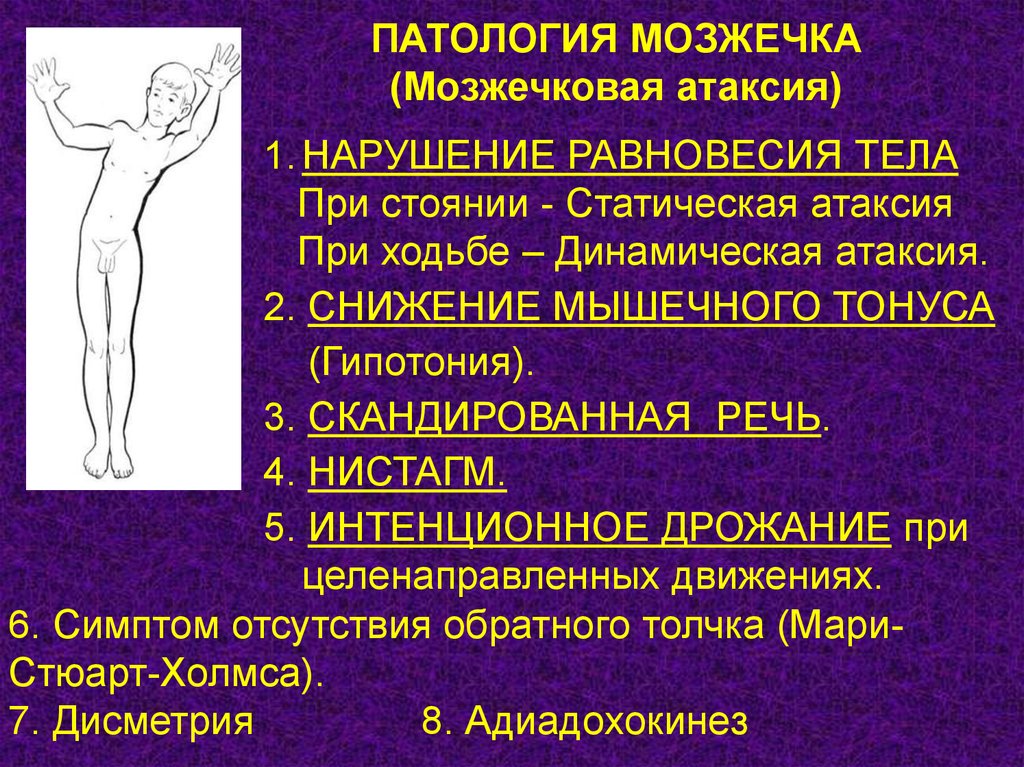

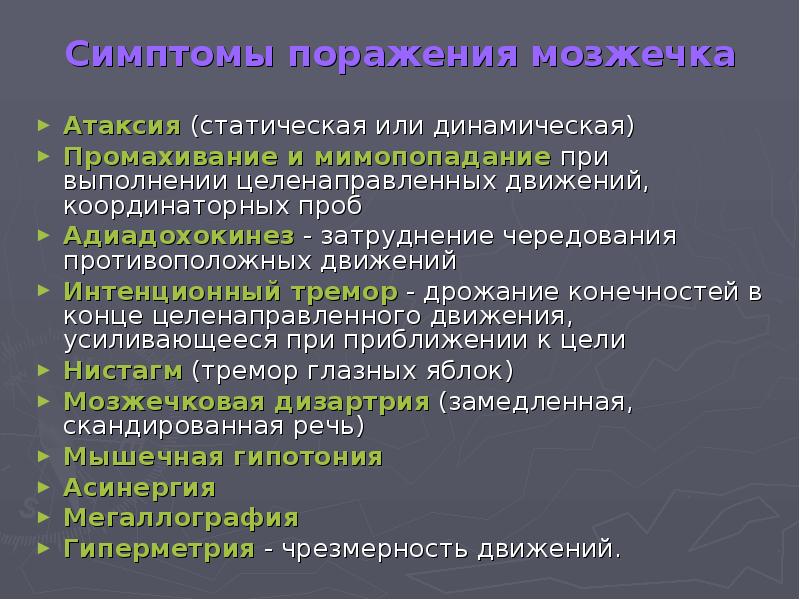

Симптомы мозжечковых атаксий

Симптоматика при мозжечковых атаксиях очень сходна, и зачастую различия минимальны, что сильно затрудняет диагностику. Основными симптомами являются:

- нарушение равновесия в позе Ромберга (пациент стоит с закрытыми глазами и вытянутыми перед собой руками, стопы должны стоять вместе);

- изменение походки (больной широко расставляет ноги при ходьбе, шатается, не может быстро развернуться);

- нарушается речь (появляется дизартрия – речь такого больного монотонная, отрывистая);

- дисметрия (то есть нарушение координации движения в конечностях. Дисметрию выявляют при помощи пальце-носовой пробы – пациент с закрытыми глазами пытается попасть указательным пальцем в кончик носа и коленно-пяточной пробы – попытка провести стопой по другой ноге от колена вниз);

- снижение мышечного тонуса в конечностях;

- интенционный тремор (появляется при приближении к цели, в покое отсутствует);

- нистагм (непроизвольные маятникообразные движения глазных яблок);

- дрожание туловища и головы (титубация);

- глазодвигательные нарушения;

- нарушение синхронности при выполнении быстрых чередующихся движений (проба на диадохокинез – больного просят совершать движения руками, будто он вкручивает лампочку).

Также появляются симптомы, характерные для заболевания, вызвавшего мозжечковую атаксию.

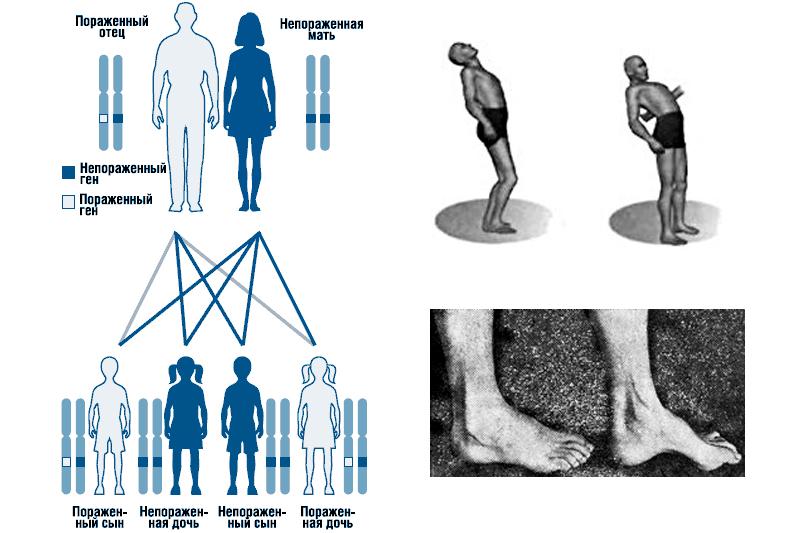

Особенности наследственных мозжечков атаксий

Отдельную группу составляют наследственные мозжечковые атаксии. Основным их признаком является наследование либо по аутосомно-доминантному (обязательно болен один или оба родителя), либо по аутосомно-рецессивному типу (родители являются носителями патологического гена и будут здоровы, больны в данном случае дети).

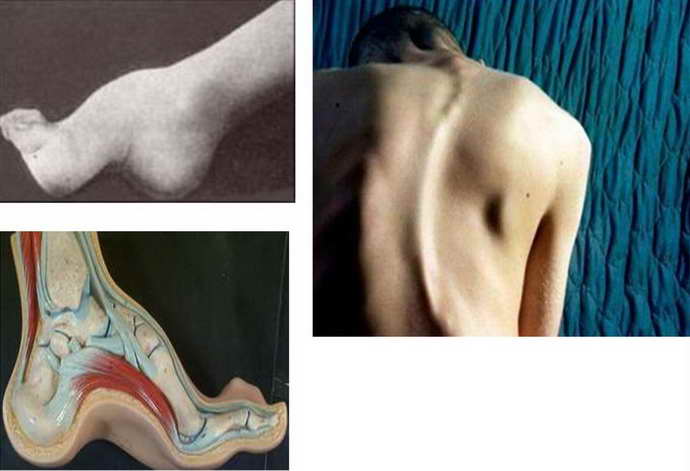

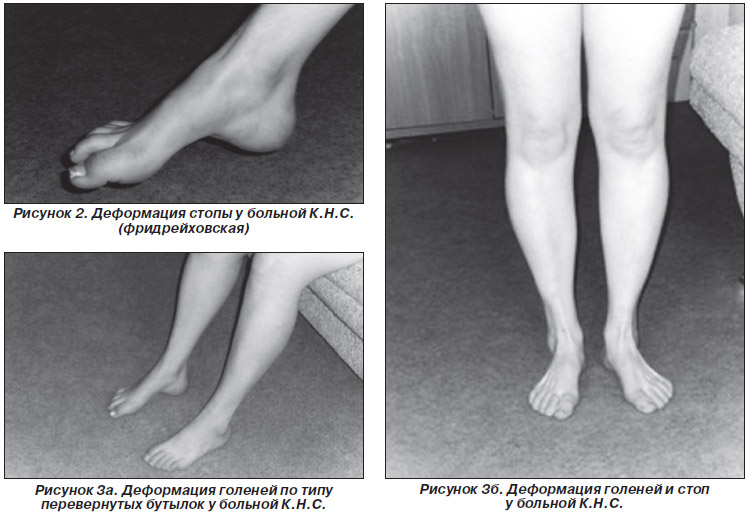

Самым распространённым вариантом аутосомно-рецессивных атаксий является атаксия Фридрейха (поражаются в основном проводящие пути от спинного мозга к мозжечку). Для неё характерно:

- начало в возрасте 8 — 15 лет;

- нарушение координации движений в туловище и конечностях сочетается с отсутствием сухожильных рефлексов;

- формируется спастичность в ногах;

- кифосколиоз;

- стопа Фридрейха (высокий свод стопы с переразгибанием пальцев);

- изменение почерка;

- дизартрия;

- кардиомиопатия (заболевание миокарда).

Прогноз у данной болезни неутешительный, примерно через 10 — 15 лет больной утрачивает способность самостоятельно себя обслуживать.

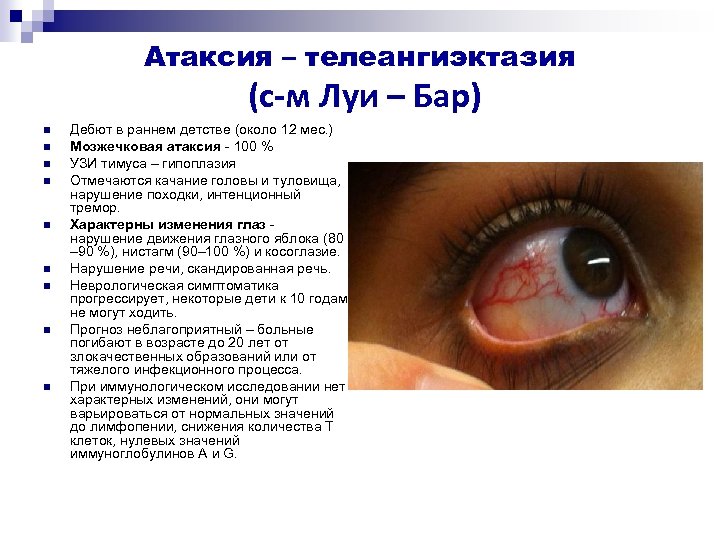

Особенности клиники синдрома Луи-Бар

Синдром Луи-Бар, или атаксия-телеангиэктазия, помимо прогрессирующей мозжечковой атаксии имеет такие признаки:

- раннее начало (иногда до 4 лет);

- телеангиэктазии на коже и в области глаз (своеобразные хорошо различимые сосудистые сеточки);

- нарушение иммунитета (снижение уровня IgA и IgE);

- задержка умственного развития;

- преждевременное старение кожи и волос.

Атаксия Пьера-Мари

Является одним из вариантов аутосомно-доминантных мозжечковых атаксий. Её особенностями являются:

- дебют болезни в возрасте 20 — 30 лет;

- нарушение моторики и координации, сопровождающееся повышением сухожильных рефлексов и появлением патологических стопных знаков;

- дизартрия.

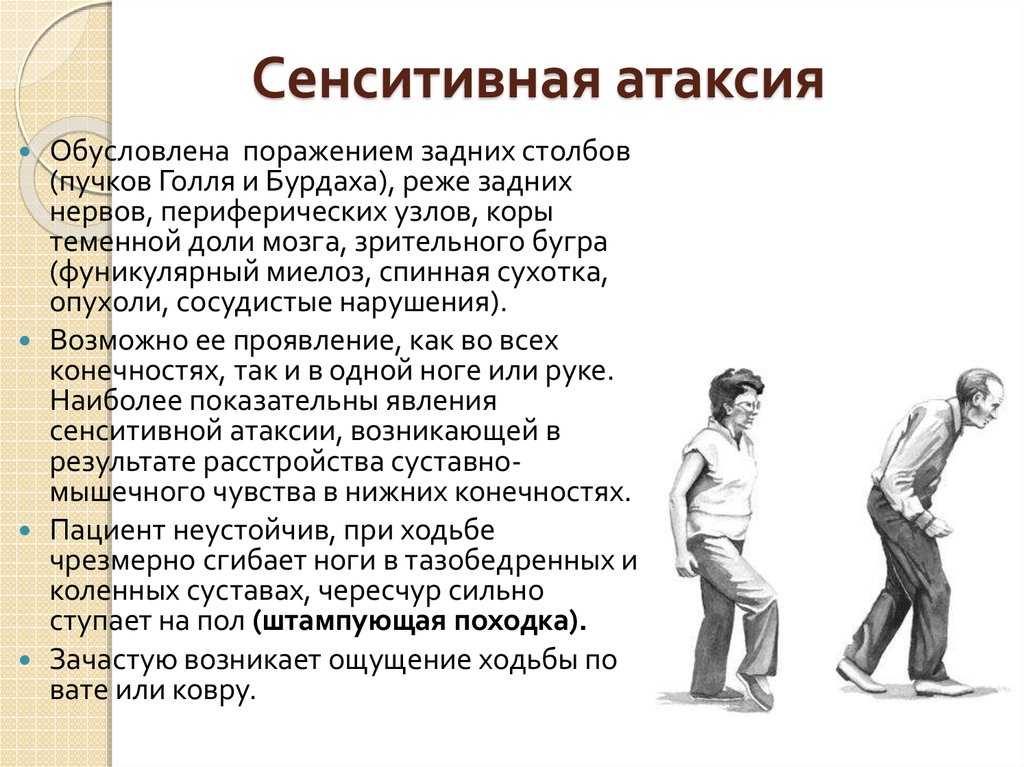

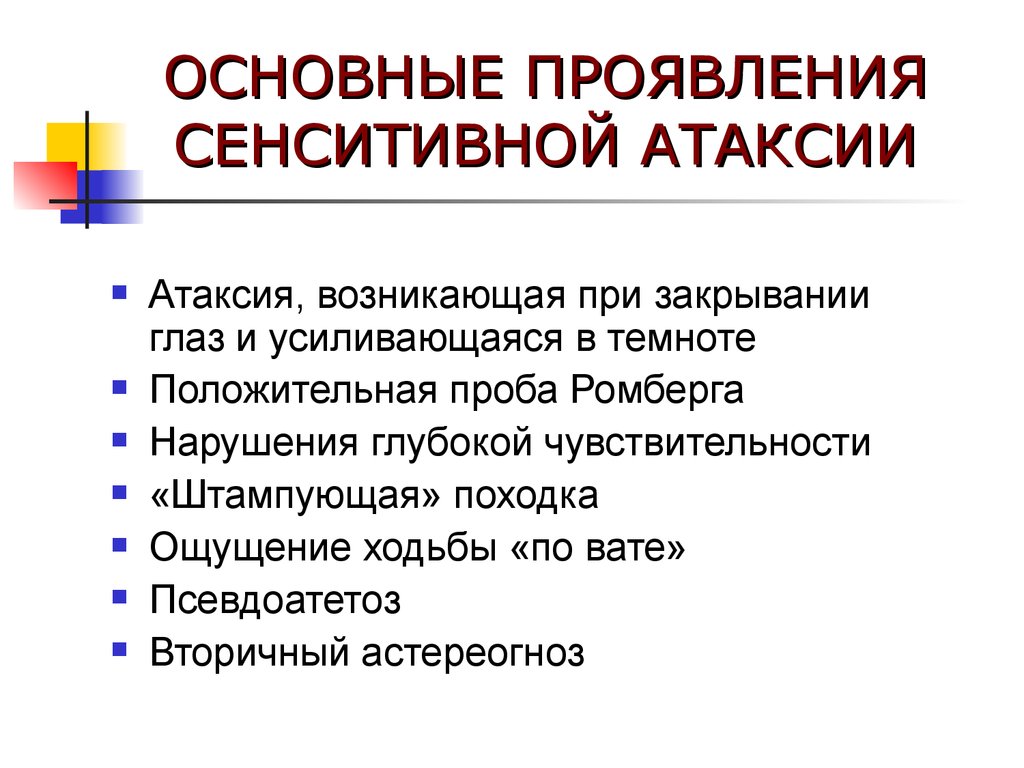

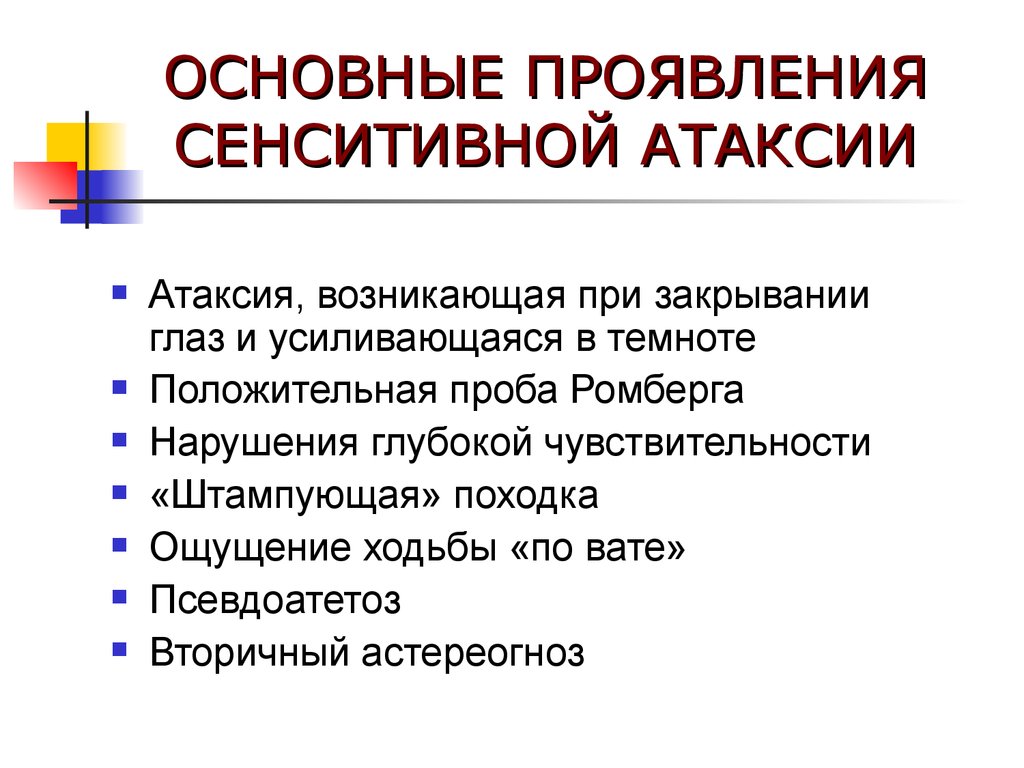

Клинические проявления сенситивной атаксии

Специфическими признаками сенситивной атаксии является ухудшение ходьбы у больного при отсутствии контроля зрения (в темноте, с закрытыми глазами). Так как у данной группы пациентов нарушено суставно-мышечное чувство, они не ощущают своих движений. Часто такие больные жалуются, что ходят будто по «ватной подушке». Поэтому для них характерна медленная походка с опущенной вниз головой (они пытаются контролировать каждый свой шаг с помощью зрения), а ноги они опускают на пол с силой, как бы придавливая стопу («штампующая походка»).

Симптомы вестибулярной атаксии

Основные симптомы вестибулярной атаксии – это головокружение, сопровождающееся тошнотой, иногда рвотой; нистагм, нарушение слуха на одной стороне. Нарушение координации усиливается при движениях глаз, головы

Больные избегают резких поворотов, очень осторожно меняют положение тела. Дисметрия у таких пациентов отсутствует

Корковая атаксия проявляется слабостью в ноге противоположной стороны, то есть при поражении левой лобной доли страдать будет правая нога. Контроль зрения при ходьбе не сказывается на выраженности атаксии. Больных обычно кидает в сторону патологического очага. Также выявляются и другие симптомы, характерные для поражения лобной доли: изменение личности, агрессивность, нарушение обоняния и др.

Профилактика атаксии

Для профилактики заболевания врачи советуют вести активный образ жизни. А именно, ежедневно стоит гулять на свежем воздухе, соблюдать правильный режим сна и бодрствования, придерживаться принципов здорового питания, заниматься спортом. Желательно своевременно лечить все инфекционные заболевания, а также постоянно вести контроль за артериальным давлением.

Название синдрома сенситивная атаксия буквально переводится как «чувствительный беспорядок» или беспорядок чувств, это синдром, при котором у больного наблюдается расстройство сенсорики, а именно сенсорной чувствительности, а также сенсорного восприятия положения своего тела.

Внешняя симптоматика заболевания проявляется в первую очередь в нарушении походки больного, дискоординации движений, гипотонии (слабостью) мышц скелета, а также проявлении псевдоатоза – медленных движений пальцев или кистей рук, которые ускоряются если закрыть глаза. Псевдоатоз относится к группе гиперкинезов – непроизвольные движения тела человека, вызванные .

Внутренняя симптоматика выражается в потере координации с нарушениями сенсорики, так как человек буквально не может чувствовать положение своего тела в пространстве, а также воспринимать тактильные воздействия. Потеря тактильных ощущений может быть как полной, так и частичной.

Человек определяет своё положение в пространстве специальным органом равновесия, который основан на элементарных законах физики, а именно законе земного притяжения.

Орган равновесия является важнейшим парным органом, довольно просто устроенным и располагается в среднем ухе человека.

Он представляет собой улитку – совокупность кольцеобразных полостей, покрытых чувствительными волокнами, внутри которых находятся мельчайшие косточки, которые свободно перекатываются, занимая положение относительно центра земли при любых движениях человека. Чувствительные волокна регистрируют конкретное положение этих косточек в улитке и посылают сигнал в головной мозг через нерв равновесия (преддверно-улитковый нерв).

Улитковый нерв идёт в головной мозг по пирамидальным путям, в определённой части которых перекрещивается со своей парой, а в итоге присоединяется к головному мозгу на противоположной стороне. Конкретное место присоединения – мост головного мозга, к которому подходят все черепные нервы, отвечающие за обеспечение жизнедеятельности организма, в том числе нервы равновесия, которые составляют восьмую пару .

Помимо моста, некоторые аксоны клеток нерва равновесия напрямую протягиваются к коре головного мозга, что позволяет не только бессознательно контролировать свои движения, но также сознательно анализировать как их, так и своё положение в пространстве.

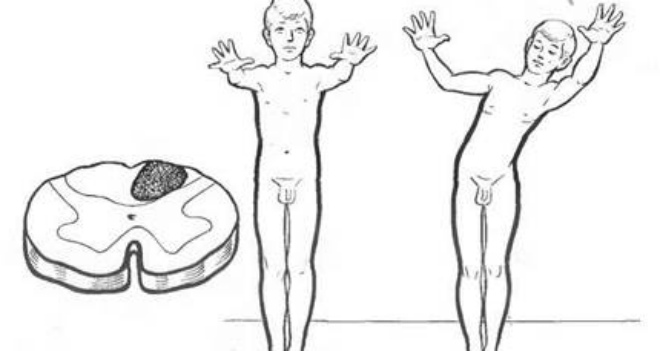

Помимо данных вестибулярного аппарата человек контролирует своё положение по сенсорным ощущениям всего тела и лишь в крохотной мере по зрительной информации. Сенсорные ощущения от конечностей, а также других частей тела попадают через периферические нервы сначала в спинной мозг, а затем по нему через пирамидальные пути информация передаётся в головной.

Сенситивная атаксия может проявляться в нескольких видах:

- Потеря координации и сенсорики верхних конечностей.

- Потеря координации и сенсорики в пространстве нижних конечностей.

- Потеря координации и чувствительности одной из конечностей.

- Нарушение ориентации в пространстве с чувствительностью всего тела.

- Полная потеря координации, когда даже головной мозг не может понять как он расположен относительно центра земли или как расположены части его тела относительно друг друга.

Информация от органов чувств передаётся по нервам человека в виде постоянных электрических импульсов. Если по каким-то причинам пропадают сигналы, на уровне спинного мозга, то наблюдается дискоординация одной, двух парных или всех конечностей, а больной способен ориентироваться по данным вестибулярного аппарата, а также иным органам чувств, чаще всего – зрению. Если поражение происходит на уровне головного мозга, то может произойти полная дискоординация.

При сенситивной атаксии больной не чувствует или чувствует плохо положение своих конечностей и вынужден ориентироваться большей частью по зрительной информации, а меньшей – по данным других органов чувств, что весьма сложно и ненадёжно. К тому же ориентация в пространстве пропадает, если закрыть глаза. Нарушение сенсорики происходит не по причине проблем с нервными окончаниями, а из-за повреждения путей прохождения сигналов от них по или органов головного мозга, отвечающих за расшифровку и анализ этих сигналов.

Виды атаксии

Атаксия является заболеванием, имеющим нервно-психическую природу. В зависимости от того, какая область мозга или нервной системы была нарушена, выделяют разные виды этой болезни, которые отличаются и внешними проявлениями, и степенью опасности для нормальной жизни.

-

Мозжечковая атаксия — связана, как нетрудно догадаться, с поражением мозжечка.

Существуют статико-локомоторная и динамическая разновидности этой болезни – в первом случае страдают лишь устойчивость и походка, а во втором нарушается произвольность движений всех конечностей. При статико-локомоторной разновидности больной имеет походку, именуемую «мозжечковой»: он широко расставляет ноги, его шатает из стороны в сторону, такая походка напоминает движение пьяного. При особо тяжёлой степени поражения больной не способен не только стоять и ходить, но даже сидеть. Динамическая разновидность мозжечковой атаксии особенно хорошо заметна там, где необходима точность движений. - Сенситивная атаксия – связана с нарушением мышечно-суставной чувствительности. При передвижении больной смотрит себе под ноги, с силой ударяет ступнями по поверхности, чтобы убедиться, что ноги находятся на твёрдой опоре. Также больной не в состоянии поднести чашку с водой ко рту, дотронуться пальцем руки до собственного носа, застегнуть пуговицу. Человек не ощущает своих движений и не чувствует своих рук и особенно ног.

- Вестибулярная атаксия – происходит при нарушении вестибулярного аппарата. Этот орган, расположенный во внутреннем ухе, определяет положение тела в пространстве и направление движения. При его поражении появляется головокружение, сопровождаемое тошнотой и рвотой. Болезненные ощущения усиливаются при резких движениях головы и изменении положения тела. Также наблюдаются ритмичные сокращения глазных яблок – так называемый нистагм. При этой болезни иногда развивается и нарушение слуха.

- Корковая атаксия – возникает при поражении коры передних отделов головного мозга. Сигналы оттуда направляются непосредственно к мозжечку. Поэтому корковая разновидность болезни по своим признакам напоминает мозжечковую: больной имеет своеобразную шатающуюся походку, у него заплетаются ноги, иногда формируется «лисья походка» — ступни он ставит на одну линию. В некоторых случаях развиваются специфические симптомы – больной не способен стоять и ходить, хотя теоретически способность совершать движения сохраняется в полном объёме.

- Выделяют также психогенную атаксию, которая возникает в стрессовых ситуациях. Во время стресса нарушается работа нервной системы и головного мозга, что приводит к изменениям походки и нарушению координации движений.

Как можно заметить, характер повреждений при разных видах атаксии различный, можно сказать, что это совсем разные болезни; однако «на выходе» получается примерно одинаковый результат – нарушение походки и трудности в различных движениях рук и ног.

Бывает, что нарушения происходят только при стоянии, тогда говорят о статической атаксии; или же дискоординация происходит при движении, тогда это динамическая разновидность заболевания.

Диагностика

При диагностике атаксии используются следующие методы:

- МРТ головного мозга (обнаруживает атрофию стволов головного и спинного мозга, верхних отделов червя);

- электроэнцефалография головного мозга (диагностирует редукцию альфа-ритма, диффузную тета- и дельта-активность);

- электромиография (выявляет аксонально-демиелинизирующее поражение сенсорных волокон периферических нервов);

- ДНК-диагностика (используется для определения наследственных типов атаксий). Проведя косвенную ДНК-диагностику, врачи устанавливают, возможно ли наследование патогена атаксии другими детьми в семье;

- магниторезонансная ангиография (позволяет оценить целостность и проходимость в полости черепа, выявить опухоли мозга).

Среди дополнительных диагностических процедур – консультация невропатолога, окулиста, психиатра. Лабораторная диагностика при атаксии показывает нарушение обмена аминокислот – пониженную концентрацию аланина и лейцина, снижение их экскреции с мочой.

Так как в этиологии этого недуга лежит довольно широкий спектр заболеваний и не исключается врождённый его характер, диагностика недуга подразумевает консультацию таких специалистов:

- нейрохирург;

- невропатолог;

- травматолог;

- онколог;

- эндокринолог.

Диагностическая программа может включать в себя следующие мероприятия:

- спинномозговая пункция и анализ ликвора;

- функциональные пробы;

- КТ и МРТ головного мозга;

- доплерография головного мозга;

- электронистагмография;

- ПЦР-исследования;

- МСКТ;

- ДНК-диагностика.

Кроме этого, может понадобиться консультация генетика.

В связи с тем, что этимология патологий мозжечка весьма разнообразна, диагностику осуществляют несколько специалистов узкой направленности, а именно травматолог, нейрохирург, онколог, генетик, эндокринолог. Тщательное неврологическое исследование позволяет не только определить мозжечковый характер атаксии, но также идентифицировать примерно область поражения.

Для того чтобы исключить вестибулярное расстройство, необходимо провести исследование вестибулярного анализатора. Невролог может назначить стабилографию, вестибулометрию, электронистагмографию. Если имеется подозрение, что атаксия возникла в результате инфекционного поражения, требуется провести исследование крови на стерильность, ПЦР-исследование.

ДНК—тест и генетический анализ способен обнаружить наследственный характер атаксии в мозжечке. Лечение представлено ниже.

При проведении полноценного комплекса обследований постановка диагноза не вызывает затруднений.

Требуется взятие функциональной пробы, оценка сухожильных рефлексов, исследование крови и спинномозговой жидкости.

Назначается компьютерная томография и УЗИ головного мозга, собирается анамнез.

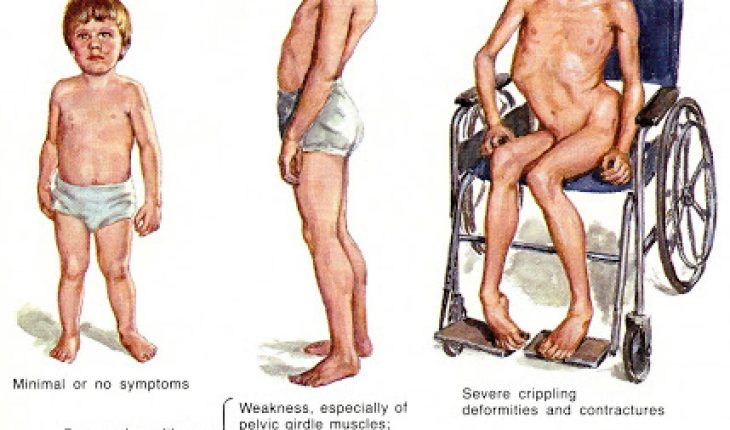

Атаксия Фридрейха

Получившая имя Фридрейха атаксия представляет собой хроническое заболевание, со временем принимающее все более тяжелую форму. При этой болезни человек испытывает сложности с координацией, свойственные как мозжечковой, так и сенситивной атаксии. Болезнь чаще появляется у мужчин, развивается в детстве, молодости, обычно – до достижения 15 лет. Очень заметна по проблемам с координацией, так как человек размахивает конечностями, не попадает в цель, мучается треморами, особенно рук. Дрожь становится сильнее, когда рука приближается к намеченной цели.

Шагая, пациент с атаксией Фридрейха сгибает колено, высоко поднимает ногу, опускает ее резким движением, то есть словно бы штампует каждый шаг. Закрывая глаза, больной сталкивается с более сильными проявлениями болезни. Постоянно дергается глаз, ухудшается слух, у многих снижается интеллектуальный уровень. Атаксия сопровождается деформациями стопы, позвоночника, проблемами с сердцем.

Лечение болезни предполагает регулярные курсы каждые полгода или чуть чаще. Проводят общеукрепляющие мероприятия, назначают «Дибазол» и медикаменты, положительно влияющие на мышечный тонус, работу мозга. Пациент проходит курс лечебной физкультуры, выполняя обилие упражнений, улучшающих координацию. Дополнительно пациент проходит обследование у ортопеда и посещает массажиста.